Vilfredo Pareto, TraitÉ de sociologie gÉnÉrale, vol. 2b (notes) (1919)

|

|

| Vilfredo Pareto (1848-1923) |

[Created: 31 Aug. 2022]

[Updated: November 30, 2022 ] |

Source

Pareto's Treatise was originally published in Italian in 1916, and then in a revised edition in French in 1917. It was later translated into English in 1935.

Vilfredo Pareto, Traité de sociologie générale. Édition française par Pierre Boven. Revue par l’auteur. Volume I (Paris: Librairie Payot, 1917). Volume II (Paris: Librairie Payot, 1919).

Editor's note: Because of the text's length and complexity I have split it into 5 separate files (see the main page for details):

- vol. 1 (1917) in facs. PDF and HTML [vol. 1a text only and vol. 1b endnotes]

- vol. 2 (1919) in facs. PDF and HTML [vol. 2a text only and vol. 2b endnotes]

- my vol. 3 - tables and supplementary material

Table des matières

Volume 2a (le texte) [a separate file]

TABLE DES CHAPITRES - DEUXIÈME VOLUME

Les chapitres

- Chapitre IX. – Les dérivations (§1397 à §1542), vol. 2, pp. 785-886

- Chapitre X – Les dérivations (suite) Examen de la IVe classe.(§1543 à §1686), vol. 2, pp. 887-1009

- Chapitre XI. – Propriétés des résidus et des dérivations (§1687 à §2059), vol. 2, pp. 1010-1305

- Chapitre XII. – Forme générale de la société (§2060 à §2411), vol. 2, pp. 1306-1600

- Chapitre XIII. – L’équilibre social dans l’histoire (§2412 à §2612), vol. 2, pp. 1601-1761

Volume 2b (les notes) [this file]

- Notes du Chapitre IX. – Les dérivations (§1397 à §1542), vol. 2, pp. 785-886

- Notes du Chapitre X – Les dérivations (suite) Examen de la IVe classe. (§1543 à §1686), vol. 2, pp. 887-1009

- Notes du Chapitre XI. – Propriétés des résidus et des dérivations (§1687 à §2059), vol. 2, pp. 1010-1305

- Notes du Chapitre XII. – Forme générale de la société (§2060 à §2411), vol. 2, pp. 1306-1600

- Notes du Chapitre XIII. – L’équilibre social dans l’histoire (§2412 à §2612), vol. 2, pp. 1601-1761

Notes du Chapitre IX. – Les dérivations (§1397 à §1542), vol. 2, pp. 785-886 ↩

[FN: § 1397-1]

BENTHAM-DUMONT; Tact. des assembl. législ., Traité des sophismes politiques, t. II. L'auteur blâme l'orateur politique qui fait usage de raisonnements sophistiques, et ajoute: « (p. 129) Heureusement toutefois un orateur de ce caractère, de quelque talent qu'il brille, ne figurera jamais en première ligne dans une assemblée ; il peut éblouir, il peut surprendre, il peut avoir un succès passager, mais il n'inspire aucune confiance, même à ceux qu'il défend ; et plus on a l'expérience des assemblées politiques, plus on sent combien Cicéron est fondé à définir l'orateur : un homme de bien versé dans l'art de la parole : Vir bonus dicendi peritus ». Si, comme il le semble, tout cela tend à affirmer que seul l'orateur sincère, loyal, honnête, obtient du succès, on a une proposition mille fois démentie par l'expérience, et l'exemple même de Cicéron, donné par l'auteur, peut être cité à ce propos. Dans une note, Fox est vivement loué, justement pour les qualités indiquées, que doit avoir l'orateur ; et comme il est incontestable qu'il arriva à Fox d'avoir le dessous au parlement anglais, voilà un nouvel exemple qui dément l'affirmation. Après cela, si cette affirmation vise l'estime que certaines personnes, appelées les honnêtes gens, peuvent avoir pour un orateur, cela peut être vrai ou non, suivant le sens que l'on donne à ce terme honnêtes gens. En outre, on dévierait de la question, qui était le succès politique. Ailleurs Bentham blâme ceux qui luttent contre les ministres en s'opposant à des mesures dont eux-mêmes reconnaissent l'innocuité, et qui s'excusent en disant qu'ils font cela pour faire tomber du pouvoir des personnes qu'ils tiennent pour nuisibles au pays. « (p. 213) Si ceux que vous combattez sont tels que vous les supposez, ils ne tarderont pas à vous fournir des occasions de les combattre sans aucun préjudice de votre sincérité. Si ces occasions légitimes vous manquent, l'imputation d'incapacité ou de malversation paraît être ou fausse ou prématurée. Si, parmi ces mesures, il en est plus de mauvaises que de bonnes, l'opinion publique doit tourner nécessairement en votre faveur [qu'elle est belle, mais éloignée de la réalité, cette opinion publique !] Car on ne saurait douter qu'une mauvaise mesure ne soit beaucoup plus facile à attaquer qu'une bonne ». C'est peut-être vrai dans un monde idéal, où tout est pour le mieux ; mais cela ne semble vraiment pas être vérifié par l'expérience, dans notre monde réel. Bentham écrit un traité entier sur les sophismes politiques, et ne s'aperçoit pas qu'à chaque instant, involontairement il emploie celui qui consiste à donner l'expression de ses sentiments et de ses désirs pour le fruit de l'expérience. On nous dit, dans l'introduction: « (p. 3) Les sophismes fournissent une présomption légitime contre ceux qui s'en servent. Ce n'est qu'à défaut de bons arguments qu'on peut avoir recours à ceux-là ». Ici, il y a cette proposition implicite, que les arguments de bonne logique persuadent mieux les hommes que les arguments sophistiques. Or l'expérience est bien loin de confirmer cette proposition. « Par rapport à de bonnes mesures ils sont inutiles : du moins, ils ne peuvent pas être nécessaires ». Là aussi, la proposition indiquée tout à l'heure est, implicite, et là aussi on peut observer que l'expérience ne concorde nullement avec cette affirmation. « Ils supposent de la part de ceux qui les emploient ou qui les adoptent, un défaut de sincérité ou un défaut d'intelligence ». Ici est implicite la proposition suivant laquelle celui qui emploie un sophisme s'en rend compte (défaut de sincérité), ou s'il ne s'en rend pas compte, c'est parce qu'il manque d'intelligence. Au contraire, un grand nombre de sophismes qui ont cours dans une société sont répétés avec une parfaite sincérité par des hommes très intelligents, qui expriment de cette façon des sentiments qu'ils estiment utiles à la société. Il y a, une autre proposition implicite suggérée par l'affirmation de notre auteur : c'est que le défaut de sincérité ou le défaut d'intelligence sont toujours nuisibles à la société. Bien au contraire, il y a un grand nombre de cas, ne serait-ce que dans la diplomatie, où trop de sincérité peut nuire, et d'autres dans lesquels l'homme très intelligent qui se trompe de route peut, en imposant certaines actions logiques, être nuisible à la société, à laquelle est au contraire utile l'ignorant qui continue à accomplir des actions non-logiques conseillées par une longue expérience.

[FN: § 1407-1]

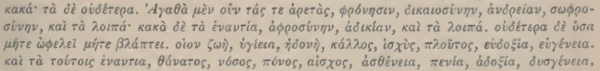

ARIST., Reth., II, 21, 6 : ![]() .

.

[FN: § 1408-1]

ARIST. ; Rhet., 1, 2, 7.

[FN: § 1408-2]

ARIST. ; Rhet., II, 21, 3.

[FN: § 1409-1]

ARIST. ; Rhet., I, 2, 7.

[FN: § 1410-1]

MILL ; Logique, V, 1, 3.

[FN: § 1415-1]

BAYLE ; Dict. hist., 1, s. r. Augustin, p. 393: « Il est si manifeste à tout homme qui examine les choses sans préjugé, et avec les lumières nécessaires, que la doctrine de St. Augustin et celle de Jansenius Évêque d'Ipres sont une seule et même doctrine, qu'on ne peut voir sans indignation que la Cour de Rome se soit vantée d'avoir condamné Jansenius, et d'avoir néanmoins conservé à Saint Augustin toute sa gloire. Ce sont deux choses tout-à-fait incompatibles. Bien plus : le Concile de Trente, en condamnant la doctrine de Calvin sur le franc arbitre, a nécessairement condamné celle de Saint Augustin... » « ... Il y a des gens, pour qui c'est un grand bonheur, que le peuple ne se soucie point de se faire rendre compte sur la doctrine, et qu'il n'en soit pas même capable. Il se mutineroit plus souvent contre les Docteurs, que contre les Maltotiers. Si vous ne connoissez pas, leur diroit-on, que vous nous trompez, votre stupidité mérite qu'on vous envoie labourer la terre ; et si vous le connoissez, votre méchanceté mérite qu'on vous mette entre quatre murailles au pain et à l'eau. » Bayle se trompe. On peut êre très intelligent et accepter de bonne foi des dérivations contradictoires. Cela a lieu tous les jours, par exemple à propos du « libre arbitre ». Puis Bayle ajoute avec raison : « Mais on n'a rien à craindre : les peuples ne demandent qu'à être menez selon le train accoutumé ; et, s'ils en demandoient davantage, ils ne seroient pas capables d'entrer en discussion : leurs affaires ne leur ont pas permis d'acquérir une aussi, grande capacité ».

[FN: § 1416-1]

C'est là un cas particulier de la théorie générale de l'action réciproque des résidus et des dérivations, action dont nous parlerons aux § 1735 et sv.

[FN: § 1425-1]

SENEC., Epist., XCIV traite de l'utilité des préceptes. Nous n'avons pas à en parler ici ; mais une partie de ses observations s'applique à la nature et aux effets des affirmations. Adiice nunc, quod aperta quoque apertiora fieri solent. « Ajoutez que les choses évidentes deviennent encore plus évidentes ». On lui objecte que si les préceptes sont douteux, on devra les démontrer, et que par conséquent c'est la démonstration et non le précepte qui sera utile. Il répond : Quid quod, etiam sine probationibus, ipsa monentis auctoritas prodest ? sic quomodo iurisconsultorum valent responsa, etiam si ratio non redditur. Praeterea ipsa, quae praecipiuntur, per se multum habent ponderis, utique si aut carmini intexta sunt, aut prosa oratione in sententiam coarctata ; sicut illa Catoniana : « Emas, non quod opus est, sed quod necesse est. Quod non opus est, asse carum est ». Qualia saut illa, aut reddita oraculo, aut similia : « Tempori parce ! Te nosci ! » Numquid rationem exiges, cum tibi aliquis hos dixerit versus :

Iniuriarum remedium est oblivio.

Audentes fortuna iuvat.

Piger ipse sibi obstat.

Advocatum ista non quaerunt ; affectus ipsos tangunt, et natura vim suam exercente proficiunt. Omnium honestarum rerum semina animi gerunt, quae admonitione excitantur ; non aliter quam scintilla, flatu levi adiuta, ignem suum explicat. Il est nécessaire de modifier quelque peu cette dernière partie. Sénèque dit : « Ces choses ne demandent pas d'avocat ; elles agissent sur les sentiments mêmes, et produisent un effet utile par leur propre force naturelle. Dans l'esprit se trouvent les germes de toute chose honnête, germes que l'avertissement développe tout comme une étincelle, aidée par un souffle léger, communique son feu ». On doit dire au contraire : « Ces choses ne demandent pas d'avocat ; elles agissent sur les sentiments mêmes, et produisent un effet utile, par leur propre force naturelle. Dans l'esprit se trouvent les germes de certaines choses ; les affirmations les développent, tout comme une étincelle, etc. ». Sénèque ajoute ensuite : Praeterea quaedam sunt quidem in animo, sed parum prompta ; quae incipiunt in expedito esse, cum dicta sunt. Quaedam diversis locis iacent sparsa, quae contrahere inexercitata mens non potest. Itaque in unum couferenda sunt et iungenda, ut plus valeant, animumque magis allevent. « En outre, certaines choses se trouvent dans l'esprit, mais sont informes ; elles prennent forme quand on les dit. Certaines choses gisent éparses en divers lieux ; un esprit inexpérimenté ne peut les rassembler. C'est pourquoi il faut les rassembler et les unir, pour qu'elles aient plus de valeur et qu'elles profitent davantage à l'esprit ». C'est bien cela, et les effets des affirmations sont bien décrits.

[FN: § 1426-1]

Par exemple, Levit., XTX, 3 : ![]()

![]() . (Vulgata) Unusquisque patrem suum, et matrem suam timeat. Sabbata mea custodite. Ego Dominus Deus vester.

. (Vulgata) Unusquisque patrem suum, et matrem suam timeat. Sabbata mea custodite. Ego Dominus Deus vester.

NOTE DU TRADUCTEUR.] LAO-TSEU ; Le livre de la Voie et de la Vertu : « (Chap. XXI, p. 75). Voici quelle est la nature du Tao [Vérité, Voie, Absolu, etc.]. Il est vague, il est confus. Qu'il est confus, qu'il est vague ! Au dedans de lui il y a des images. Qu'il est vague, qu’il est confus ! Au dedans de lui il y a des êtres. Qu'il est profond, qu'il est obscur ! » – La poésie donne toutes sortes de formes à cette affirmation de renfort. La ballade notamment fournit de nombreux exemples dans le refrain de ses couplets. Ainsi la Ballade que feit Villon à la requeste de sa mère pour prier Nostre Dame : « En ceste foy je vueil vivre et mourir ». Cependant tous les refrains de ballade ne sont pas de simples affirmations de renfort. Ainsi, dans la Ballade des dames du temps jadis : « Mais où sont les neiges d'antan ? », le refrain n'est pas une affirmation indépendante de l'enchaînement logique des idées exprimées par le contexte ; c'est plutôt une conclusion répétée et en vue de laquelle sont faits les couplets.

[FN: § 1431-1]

Journal des Goncourt, 2e série, 2d vol., tome V, 1872-1877, p. 9 : « Aujourd'hui, chez le français, le journal a remplacé le catéchisme. Un premier Paris de Machin ou de Chose devient un article de foi, que l'abonné accepte avec la même absence de libre examen que chez le catholique d'autrefois trouvait le mystère de la Trinité [sic] ».

[FN: § 1435-1]

BENTHAM-DUMONT, loc. cit., § 1397-1 émet une opinion entièrement erronée. « (p. 23) C'est par l'autorité que se soutiennent depuis tant de siècles les systèmes les plus discordans, les opinions les plus monstrueuses [ces opinions se soutiennent grâce aux résidus, et sont expliquées au moyen des dérivations, parmi lesquelles se trouve celle de l'autorité]. Les religions (p. 24) des Brames, de Foë, de Mahomet, n'ont pas d'autre appui [ce n'est pas du tout cela ; l'autorité n'est qu'une des nombreuses dérivations employées pour expliquer ces persistances d'agrégats]. Si l'autorité a une force imprescriptible, le genre humain, dans ces vastes contrées, n'a pas l'espoir de sortir jamais des ténèbres ». Là, il y a d'abord l'erreur habituelle de supposer logiques toutes les actions humaines, et d'admettre que les croyances sont imposées par le raisonnement, tandis qu'elles sont au contraire dictées par le sentiment. Ensuite, il est implicitement établi une opposition entre la religion du Progrès, acceptée par l'auteur, et la « superstition » de l'autorité, superstition qu'il combat. Accepter cette dernière signifierait renoncer à toute espérance de progrès pour les peuples indiqués par l'auteur ; et comme on ne peut renoncer à cette espérance, on doit repousser la superstition. Ainsi, comme d'habitude, on confond l'utilité d'une doctrine et son accord avec les faits expérimentaux.

[FN: § 1435-2]

[NOTE DU TRADUCTEUR.] On trouve un mélange de cette considération logico-expérimentale avec d'autres considérations logiques et le résidu de la vénération, dans la fameuse loi des citations, en droit romain ; loi par laquelle les empereurs Théodose II et Valentinien III graduèrent l'autorité des jurisconsultes les plus éminents. On trouve un mélange semblable dans la doctrine théologique des opinions probables. entre lesquelles elle est expérimentalement valide (§ 1881-1). En tout temps on a pu répéter : Sutor, ne ultra crepidam.

[FN: § 1436-1]

C'étaient là en grande partie des actions logiques, parce qu'on croyait alors que M. Roosevelt serait de nouveau président des États-Unis, et l'on avait en vue d'obtenir de lui quelques avantages. En opposition avec ces flatteries, il convient de rappeler que le pape ne reçut pas M. Roosevelt; qu'un patricien gênois lui refusa l'accès de son palais, et que Maximilien Harden écrivit un article où il tournait en dérision les adulateurs de M. Roosevelt en Allemagne.

[FN: § 1436-2]

ANDREW LANG; La Jeanne d'Arc de M. Anatole France. Le chapitre IX a pour titre : La forêt des erreurs. A. France affirmait que « (p. 94) l'impôt prélevé... sur le peuple de Domrémy ne montait pas à moins de deux-cent-vingt écus d'or », Lang démontra, antérieurement à la publication de son livre, que « pour que vraiment l'impôt atteignît une telle somme, nous aurions à supposer que la population de Domrémy égalait au moins celle d'Orléans ». Et il ajoute : « J'avais déjà signalé l'erreur : elle est restée intacte dans l'édition „ corrigée “. (p. 95) Obstinément, M. France maintient qu'une certaine jeune femme, dont le fils était le filleul de Jeanne, „ blasonnait celle-ci à cause de sa dévotion “ : de quoi il nous donne pour preuve le témoignage de cette femme. Or il n'y a pas un mot de cela dans le témoignage qu'il invoque ; et je ne suis pas le seul à le lui avoir rappelé. C'est ainsi qu'il va, „ puisant aux meilleures sources “, suivant l'expression de sa nouvelle préface, et les interprétant „ avec la sagacité critique d'un véritable érudit “, à en croire le bienveillant M. Gabriel Monod ». Lang relève aussi des erreurs de moindre importance, mais qui montrent que A. France en prenait un peu à son aise en écrivant son livre. « (p. 97) Dans un petit passage de l'écrit célèbre de Gerson, on pourrait dire que chaque phrase traduite est un contresens. Un vers proverbial de Caton : Arbitrii nostri non est quod quisque loquatur † devient chez M. France : „ Nos arbitres, ce n'est pas ce que chacun dit “. Gerson écrit, à propos des faux bruits qui courent sur la Pucelle : Si multi multa loquantur pro garrulitate sua et levitate, aut dolositate, aut alio sinistro favore vel odio... ; ce que M. France interprète ainsi : „ Si plusieurs apportent divers témoignages sur le caquet de Jeanne, sa légèreté, son astuce... “. Dans la phrase suivante, Gerson rappelle le mot de l'apôtre : Non oportet servum dei litigare ; et M. France traduit : „ On ne doit pas mettre en cause le serviteur de Dieu “». L'auteur cite une grave erreur d'A. France et ajoute : « (p. 102) Que M. France, en même temps qu'il découvrait dans le témoignage de Dunois certaines choses qui n'y étaient point, ait négligé de découvrir ailleurs que d'Aulon faisait partie du Conseil Royal, et avait été appelé par le roi, avec les autres conseillers, à examiner la première requête de Jeanne, c'est ce qui désormais doit nous paraître tout naturel. Mais que, après avoir été averti sur ce point par „ les louables scrupules de M. Andrew Lang “, il ait répété son invention dans son édition „ corrigée “ il y a là un procédé vraiment regrettable ».

Bien que S. REINACH se montre très favorable à A. France, il est obligé de reconnaître les erreurs de l'écrivain. Cultes, mythes et religions, t. IV: « p. 311) M. Lang, je veux le dire tout de suite, a souvent raison contre M. France, bien (p. 312) qu'il lui arrive d'attribuer beaucoup d'importance à des vétilles ». Plus loin, il reconnaît que, dans la 28e édition de son livre, A. France a maintenu des erreurs qui lui avaient été indiquées. « (p. 320) Malgré les améliorations ainsi apportées par l'auteur, l'ouvrage reste fort incorrect... Peut-être faut-il penser qu'il a divisé sa tâche, qu'il a employé ce qu'on appelle „ un nègre “ et que ce nègre, par malheur, n'était pas un bon nègre ».

† A. France ne s'est pas rappelé que dans les Dicta Calonis, si connus et admirés aux siècles passés, il est écrit, III. 2 :

Cum recte vivas, ne cures verba malorum :

Arbitrii non est nostri, quid quisque loquatur.

« Quand tu vis droitement, ne prends pas garde aux paroles des méchants : nous ne sommes pas maîtres de ce que chacun dit ».

[FN: § 1437-1]

MAIMBOURG ; Hist. de l'Arian., t. 1 (p. 17) Je sçay bien qu'on n'est pas toûjours obligé de croire ces sortes de choses qui sont si extraordinaires, et qu'on appelle visions, particulièrement quand elles n'ont pas pour garant quelque Auteur célèbre, dont le nom seul puisse servir de preuve authentique. Mais je n'ignore pas aussi que l'Histoire, en laissant la liberté d'en croire ce que l'on voudra, ne peut, sans un peu trop de délicatesse, et même sans quelque sorte de malignité, supprimer celles qui ont esté (p. 18.) receùës, depuis tant de siècles, par des gens qu'on ne sçauroit accuser de foiblesse, sans se ruiner de réputation ».

[FN: § 1438-2]

Loc. cit., § 1438, : (c. 5, 1) Non itaque pergo per plurima quae mandata sunt litteris [dérivation explicite d'autorité], non gesta atque transacta sed in locis quibusque manentia ; quo si quisquam ire voluerit et potuerit, utrum vera sint, explorabit, sed pauca commemoro. C'est là une dérivation implicite d'autorité. Dire que n'importe qui pouvait aller voir que ces faits étaient vrais, revient à dire que l'on croyait cette vérification possible ; mais, en réalité celui qui serait effectivement allé n'aurait pu voir des faits qui n'existaient pas.

[FN: § 1438-1]

D. AUG.; De civ. Dei, XXI, c. 2. D'abord, l'auteur affirme qu'il se placera dans le domaine expérimental : (3) Nolunt enim hoc ad Omnipotentis nos referre potentiam, sed aliquo exemplo persuadere sibi flagitant. « Car ils [les incrédules] ne veulent pas que nous rapportions cela à la puissance du Tout-Puissant, mais demandent qu'on les persuade par quelque exemple ». Et il se met en devoir de le faire. Mais les incrédules sont si obstinés et pervers, qu'ils veulent avoir les preuves de ses affirmations. « Si nous leur répondons qu'il y a des animaux certainement corruptibles, parce que mortels, et qui néanmoins vivent au milieu du feu, et qu'il se trouve aussi un genre de vers dans les fontaines chaudes dont personne ne peut impunément supporter la chaleur, tandis que non seulement ces vers y vivent sans en souffrir, mais qu'ils ne peuvent vivre ailleurs, ou bien ils [les incrédules] ne veulent pas nous croire, si nous ne sommes pas en mesure de leur faire voir ces choses [quels obstinés !] : ou bien, si nous pouvons les leur mettre sous les yeux ou en donner la preuve par des témoins dignes de foi, cela ne suffit pas à les arracher à leur incrédulité, et ils objectent que ces animaux ne vivent pas toujours et qu'ils vivent sans souffrir, dans cette chaleur... ». Si vraiment cette objection a été, faite au saint, il a raison de la repousser; mais reste à prouver le fait de ces animaux ! L'autorité vient à son secours : « (c. 4, l) Donc si, comme l'ont écrit des auteurs qui étudièrent plus curieusement la nature des animaux, la salamandre vit dans les flammes,... », et si l'âme peut souffrir sans périr, on conclut qu'en vérité les damnés peuvent souffrir éternellement dans le feu de la géhenne. On ajoute que Dieu peut bien donner à la chair la propriété de ne pas se consumer dans le feu puisqu'il a donné à la chair du paon la propriété de ne pas se corrompre. Là-dessus. le saint fit aussi une expérience ! Il mit de côté un morceau de la poitrine d'un paon cuit. Au bout d'un certain temps, tel que toute autre chair cuite aurait été putréfiée, ce morceau lui fut présenté, et son odorat ne fut en rien offusqué. Au bout de trente jours, le morceau de chair fut trouvé dans le même état ; de même après un an, seulement il était alors un peu sec et ratatiné : nisi quod aliquantum corpulentiae siccioris et contractioris fuit. Une autre merveille est celle du diamant, qui résiste au fer, au feu, à n'importe quelle force, excepté au sang de bouc. Quand on met un diamant auprès d'une magnétite, celle-ci n'attire plus le fer. Ensuite, l'auteur observe que les incrédules insistent et veulent connaître la raison des faits miraculeux qu'il affirme : (c. 5, 1) Verumtamen homines infideles, qui cum divina vel praeterita, vel future, miracula praedicamus, quae illis experienda non valemus ostendere, rationem a nobis earum flagitant rerum ; quam quoniam non possumus reddere (excedunt enim vires mentis humanae), existimant falsa esse quae dicimus : ipsi de tot mirabilibus rebus, quas vel yidere possumus, vel videmus, debent reddere rationem. Jusque là, le saint a raison. Ne pas connaître la cause d'un fait ne prouve rien contre sa réalité. Mais reste toujours à prouver directement le fait, et c'est en quoi Saint Augustin est en défaut. Presque tous les faits qu'il donne pour certains sont fantaisistes. 1° Le sel d'Agrigente, en Sicile, se dissout dans le feu comme dans l'eau ; dans l'eau, il crépite comme dans le feu : cum fuerit admotus igni, velut in aqua fluescere : cum vero ipsi aquae, velut in igne crepitare. PLINE. XXXI, 41, 2, diffère un peu : Agrigentinus ignium patiens, ex aqua exsilit. 2° Chez les Garamantes, il y a une fontaine dont les eaux sont si froides, de jour, qu'on ne peut les boire, si chaudes, de nuit, qu'on ne peut les toucher (PLIN.; V, 5, 6 : itemque Debris, afiaso fonte, a medio die ad mediam noctem aquis ferventibus, totidemque horis ad medium diem rigentibus). 3° En Épire, il y a une fontaine où, comme dans les autres fontaines, les torches allumées s'éteignent, mais où, contrairement à ce qui a lieu dans les autres fontaines, les torches s'allument si elles sont éteintes. (POMP. MELA, 11, 3 : PLIN., II, 106, 7 : LUCR., De rer. nat., VI, 880 et sv., veut expliquer un fait analogue). 4° L'asbeste est une pierre d'Arcadie, ainsi nommée, parce qu'une fois allumée. elle ne peut jamais plus s'éteindre (PLIN., XXXVII. 54, 7, dit seulement que c'est une pierre d'Arcadie : SOLIN., 13, ajoute : accensus semel, extingui nequit). 5° En Égypte, le bois d'un figuier ne flotte pas sur l'eau : il va au fond, et au bout d'un certain temps, il revient à la surface (PLIN., XIII, 14, 2). 6° Au pays de Sodome, il y a des fruits qui, lorsqu'ils semblent mûrs, s'évanouissent en fumée et en cendres si on les touche avec la bouche ou avec la main (SOLIN., 38 ; IOSEPH., De bello iud., IV. 8, 4 (27). 7° En Perse, il y a une pierre qui brûle si on la presse fortement avec la main. et qui, de ce fait. porte le nom de pyrite (PLIN., XXXVII, 73, 1). 8° En Perse aussi, il y a une pierre nommée sélénite, dont la blancheur intérieure augmente et diminue avec la lune (PLIN., XXXVII, 67, 1). 9° En Cappadoce, les cavales conçoivent des œuvres du vent, mais leurs poulains ne vivent pas plus de trois ans (§ 927-3). 10° L'île de Tilo, aux Indes, est préférée à toutes les autres, parce que les arbres n'y perdent pas leurs feuilles. Ce dernier fait est le seul qui ait une lointaine apparence de réalité, pourvu qu'on ne l'applique pas à une île, mais à toute la région tropicale.

[FN: § 1438-3]

Loc. cit. § 1438-1, XXI, c. 6, 1 : « À cela, ils répondront peut-être sans autre que ces choses [celles dont il est question au § 1438-1] n'existent pas ; qu'ils n'y croient pas, qu'on en parle et qu'on en écrit faussement, et, ayant recours au raisonnement, ils ajouteront que s'il faut croire ces choses, vous devez, vous aussi, croire ce qui est rapporté dans les mêmes ouvrages, c'est-à-dire qu'il y a eu ou qu'il y a un certain temple de Vénus, où existe un candélabre avec une lampe à ciel ouvert, qu'aucune tempête, aucune pluie ne peuvent éteindre ». Ainsi, on voulait placer Saint Augustin dans l'alternative, ou de nier cela, et par conséquent de refuser créance aux témoignages dont il se prévalait pour les autres faits, ou d'admettre l'existence des dieux du paganisme. Mais il s’en tire en observant qu'il n'est pas obligé de croire tout ce qui se trouve dans les histoires des païens – non habemus necesse omnia credere quae continet historia gentium – parce que, comme le dit Varron, sur de nombreux faits, ils ne sont pas d'accord. Nous croyons, dit-il, à ceux sur lesquels ils ne sont pas en désaccord – quae non adversantur libris – et que nous pouvons prouver par de bons témoins. Pourtant, ces témoins, il ne les nomme pas, de même que les fidèles de la Sainte Science ne les nomment pas, quand ils affirment que tous les hommes sont égaux ou solidaires. Puis Saint Augustin reprend l'offensive. À la lampe de Vénus, il ajoute tous les miracles de la magie, lesquels on ne saurait nier sans aller à l'encontre des Saintes Écritures : « Donc, ou bien cette lumière est machinée par l'art humain, avec l’asbeste, ou bien ce qu'on voit dans le temple est l'œuvre de la magie, ou bien, sous le nom de Vénus, un démon s'est manifesté avec tant d'efficace, que ce prodige est apparu à tous les hommes et a duré ». Il conclut (c. 6, 2) que si les magiciens ont tant de pouvoir, on doit à plus forte raison croire que Dieu, qui est tellement plus puissant qu'eux, peut faire bien d'autres miracles : – quanto magis Deus potens est facere quae infidelibus sunt incredibilia, sed illius facilia potestati ; quandoquidem ipse lapidum aliarumque vim rerum et hominum ingenia, qui es miris utuntur modis, angelicasque naturas omnibus terrenis potentiores animantibus condidit. – Il faut observer ici le raisonnement en cercle, qui manque rarement aux dérivations concrètes du genre de celles de Saint Augustin. Opposer les Saintes Écritures à qui en nie l'autorité, les miracles du démon Vénus à qui nie les miracles, la puissance du Dieu des chrétiens à qui nie l'existence de ce Dieu, c'est proprement prendre la conclusion pour les prémisses.

[FN: § 1438-4]

Loc. cit. § 1438-1 : (c. 7, 2) Nam nec ego volo temere credi cuncta quae posui, quia nec a me ipso ita creduntur tanquam nulla de illis sit in mea cogitatione dubitatio, exceptis his quae vel ipse sum expertus, et cuivis facile est experiri. Excellente intention, à laquelle malheureusement l'auteur ne reste guère fidèle. Outre des faits en partie vrais, il excepte justement deux des récits les moins croyables : celui de la fontaine d'Épire où s'allument les torches, et celui des fruits du pays de Sodome. Il avoue n'avoir pas connu de témoins oculaires de la fontaine d'Épire, mais il en a connu qui avaient vu une fontaine semblable à Gratianopolis (Grenoble). « Quant aux fruits des arbres de Sodome, non seulement des lettres dignes de foi en ont fait mention, mais de plus, ceux qui en parlent pour les avoir vus sont si nombreux que je ne puis douter du fait – ut hinc dubitare non possim ». Remarquez cette façon de reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre, procédé habituel en beaucoup de ces dérivations, et qui naît du besoin d'agir sur le sentiment, sans se soucier des contradictions qui apparaîtraient dans un raisonnement logico-expérimental. Saint Augustin commence par nous donner pour certaines les merveilles qu'il a racontées ; il dit même que quiconque veut peut les voir. Il appelle aussi comme témoins du fait du diamant les joailliers de son pays, puis, quand l'effet désiré est produit, il émet quelque doute, pour ménager la chèvre et le chou. De même, les admirateurs de la solidarité commencent par invoquer la solidarité-fait, et quand ils s'en sont bien servis, ils daignent reconnaître qu'elle est l'opposé de la solidarité-devoir (§ 450-1).

[FN: § 1439-1]

LUC.; Philopseudes. L'incrédule Tykhiadès dit ironiquement : « Oh, comment ne pas croire, dis-je à Eucratès fils de Dinon, homme d'un si grand âge, et qui, en sa maison, parle avec autorité de ce qui lui plaît ? » Plus loin : « Comme Arignôtos, qui était un savant célèbre et inspiré, avait dit cela, il n'y eut personne de la compagnie qui ne me traitât de fou, parce que je ne croyais pas à ces choses, dites par un Arignôtos. Mais moi, sans respect pour sa grande chevelure ni sa grande renommée : „ Et comment, Arignôtos, lui dis-je, toi aussi tu es un homme qui fais espérer la vérité, et puis tu donnes de la fumée et de vaines apparences ? Tu confirmes le proverbe : „ Nous cherchons un trésor et nous trouvons des charbons “. – „ Eh bien, répondit Arignôtos, si tu ne crois ni à mes paroles, ni à Dinomakos, ni à Kléodèmos, ni à Eukratès lui-même, eh bien cite un homme de plus grande autorité, qui dise le contraire de nous “. Et moi je répondis : „ Si, par Zeus, cet admirable homme de Démocrite d'Abdère “... ».

[FN: § 1439-2]

Après avoir cité une infinité d'exemples d'hommes devenus loups et redevenus hommes, Bodin s'étonne qu'on puisse douter d'une chose qui a pour elle le consentement universel. BODIN; De la démonomanie des sorciers, II, 6 : « (p. 99)... Nous lisons aussi en l'histoire de Ian Tritesme, que l'an neuf-cens LXX, il y auoit vn Iuif nommé Baian, fils de Simeon, qui se transformoit en loup, quand il vouloit, et se rendoit inuisible quand il vouloit. Or c'est chose bien estrange : Mais ie trouue encores plus estrange, que plusieurs ne le peuuent croire, veu que tous peuples de la terre, et toute l'antiquité en demeure d'accord. Car non seulement Herodote l'a escript il y a deux mil deux cens ans, et quatre cens ans au parauant Homere : ains aussi Pomponius Mela, Solin, Strabo, Dionysius Afer, Marc Varron, Virgile, Ouide, et infinis autres ». Le Père Le Brun veut se tenir dans un juste milieu entre la crédulité et l'incrédulité. Certes, on ne doit pas tout croire, «(p. 118) mais une obstination à ne croire, vient ordinairement d'un orgueil excessif qui porte à se mettre au-dessus des autorités les plus respectables et à préférer ses lumières à celles des plus grands hommes et des Philosophes les plus judicieux » (LE BRUN ; Hist. crit. des prat. superst., t. I). Dom Calmet, suivant ces principes, observe que « (p. 63) Plutarque dont on connoît la gravité et la sagesse, parle souvent de Spectres et d'apparitions, il dit par exemple que dans la fameuse bataille de Marathon contre les Perses, plusieurs soldats virent le phantome de Thésée qui combattoit pour les Grecs contre les ennemis » (DOM CALMET ; Dissert. sur les apparitions).

[FN: § 1440-1]

Collection A. Aulard. – Morale, par A. BAYET, Cours moyen. – Ce M. Aulard est le même qui reprochait à Taine de n'ètre pas assez rigoureux et précis. Il faut remarquer que la loi proposée à la Chambre, pour « la défense de l'école laïque » punit ceux qui ont l'audace de détourner les jeunes gens d'ajouter foi à de si belles doctrines.

[FN: § 1440-2]

Journal de Genève, 29 avril 1909 : « En collaboration avec plus de cent médecins de Suisse et de l'étranger [voilà l'autorité qui doit s'imposer à tout le monde] il a examiné 2051 familles. Sur la foi d'un matériel considérable, il a conclu ce qui suit : „ Lorsque le père est un buveur, la fille perd la faculté d'allaiter son enfant, et cette faculté est irrémédiablement perdue pour les générations suivantes il ne peut avoir connaissance du passé, mais peut-être connaît-il l'avenir par une somnambule]. De même chez les buveurs modérés (moins d'un litre de vin ou deux litres de bière par jour) l'alcoolisation du père est la cause principale de l'impuissance de la femme à allaiter ses enfants “ ». En Allemagne, les femmes qui peuvent allaiter doivent être bien rares, car peu nombreux sont les hommes des classes aisées qui ne boivent pas au moins deux litres de bière par jour. Comme d'habitude, les dérivations servent à démontrer aussi bien le pour que le contre. Quand on veut engager les mères à allaiter leurs bébés, le discours change, et la statistique complaisante démontre également bien que les mères ont ou qu'elles n'ont pas la faculté d'allaiter. – Journal de Genève, 27 octobre 1910 : « ... Mlle Louise-Hedwige Kettler, a fait plus de 1700 observations à la maternité et elle aboutit à d'intéressantes conclusions. Nous nous garderons d'entrer dans le détail. Qu'il nous suffise de dire que l'impossibilité absolue pour la mère de nourrir son enfant doit être considérée comme très rare, que le 93,42 % des femmes observées pendant ces trois dernières années étaient capables de remplir leurs devoirs, et que les raisons physiques empêchant l'allaitement sont en somme peu nombreuses. Que les mères y prennent garde, en recourant à l'alimentation artificielle elles risquent de créer une génération incapable d'allaiter ». Il suffit de connaître même très superficiellement Genève, pour être certain que le 93 % des femmes ne sont pas filles de parents qui ne boivent ni vin ni autres boissons alcooliques. Mais, dans la logique des dérivations, deux propositions contradictoires peuvent être vraies en même temps.

[FN: § 1441-1]

Le Journal de Genève rapporte en ces termes une conférence faite par un médecin de la ville : « Sérieusement documenté, et se basant sur les recherches de l'École de Heidelberg …, le Dr, Audéoud a démontré que la quantité d'alcool absolu contenu dans un demi-litre de vin ou deux litres de bière environ suffisait à faire diminuer de 25 à 40 % la capacité de travail cérébral. Cette déperdition est due à l'influence paralysante et stupéfiante de l'alcool, influence qui se fait sentir plusieurs jours encore après l'absorption du poison... Ce résultat est le fruit d'années entières de laborieuses expériences et scrupuleuses observations ».

[FN: § 1441-2]

BUSCH.; Les mém. de Bism., t. I, p. 43: « Il y avait sur la table du COGnac, du bordeaux et un petit vin mousseux de Mayence. Quelqu'un regretta qu'il n'y eût pas de bière. „ Il n'y a pas de mal ! “ s'écria M. de Bismarck. „ Une consommation excessive de bière est déplorable à tous les points de vue. Cela rend les hommes stupides, paresseux et propres à rien. C'est la bière qui est responsable de toutes les idioties démocratiques que l'on débite autour des tables de cabaret. Croyez-moi, un bon verre d'eau-de-vie vaut bien mieux ! “ » T. II, p. 307. Tombé du pouvoir, Bismarck se retire à Friedrichsruh. Il charge Busch d'y transporter ses effets : « „ Tenez “, fit-il, „ ce sont des cartes de géographie. Mettez les lettres entre les cartes et roulez le tout... Cela partira avec le reste dans le déménagement. J'ai près de 300 caisses ou malles et plus de 13 000 bouteilles de vin “. Il me raconta qu'il avait beaucoup de bon sherry qu'il avait acheté, quand il était riche... ». – PALAMENGHI-CRISPI ; Carteggi,.. di Francesco Crispi : « (p. 446) Ottone di Bismarck a Crispi. Friedrichisruh, le 7 janvier 1890. Cher ami et collègue, J'ai été vivement touché de la nouvelle preuve de Votre amitié en apprenant que Vous m'avez fait expédier une caisse de Votre excellent vin d'Italie, que j'apprécie d'autant plus que la qualité supérieure du vin de l'année dernière m'en fait anticiper les avantages. Les bons vins ne sont jamais sans influence sur la qualité de la politique du buveur ». Pauvre Bismarck, combien peu de capacité de « travail intellectuel » il devait avoir !

[FN: § 1442-1]

[NOTE DU TRADUCTEUR] L'argument d'autorité joue un grand rôle dans la vulgarisation de la science, laquelle dissimule souvent des visées pratiques ou de propagande. Voici ce qu'on raconte, sous l'autorité de la Science, à certaines populations, éclairées. La Terre vaudoise, journal agricole... 18 septembre 1915. Utilisons nos fruits (signé E. P.). « On peut dire que l'acide urique, résidu fatal de l'excès alimentaire des viandes, est le plus grand ennemi de l'humanité ; c'est lui qui engendre les arthritismes, les maladies de Bright, les néphrites, la goutte, les maladies du foie, le rhumatisme, l'alcoolisme, le cancer, les affections de l'estomac... Le sucre aliment devrait tuer l'alcool poison. Les mangeurs de fruits n'ont jamais soif. Dans lus fruits frais, les frugivores trouvent à la fois boisson et nourriture solide, satisfaisant ainsi les deux besoins de l'organisme ».

[FN: § 1447-1]

À ce genre appartiennent les 4e, 5e, 6e et 7e, dérivations de l'exemple suivant. Nous avons vu (§ 1266-5) qu'Ovide rapporte les usages suivis pour les purifications, aux fêtes Palilies. Il veut trouver leur « origine », les expliquer; c'est-à-dire qu'il cherche des dérivations, et il n'en trouve pas moins de sept (Fast., IV, 783-806). En peu de mots, elles sont les suivantes : « 1° Le feu purifie tout. 2° L'eau et le feu sont les principes contraires de toutes les choses. 3° Les principes de la vie sont dans ces éléments. 4° Le feu et l'eau rappellent Phaéton et le déluge de Deucalion. 5° Les bergers découvrirent le feu grâce à la pierre à feu. 6° Énée s'enfuit à travers les flammes, qui ne-le brûlèrent pas. 7° Un souvenir de la fondation de Rome, quand les cabanes où les Romains habitaient primitivement furent brûlées. Et Ovide préfère cette dernière explication. Les trois premières dérivations puisent leur force dans certains sentiments métaphysiques (genre III-epsilon) ; les quatre dernières, dans la tradition (genre II-β). Il est évident qu'on pourrait encore trouver d'autres dérivations analogues : c'est la partie variable du phénomène. Le besoin de purification (résidus V-γ) et l'instinct des combinaisons (résidus de la Ire classe) constituent la partie constante et de majeure importance, puisque c'est d'elle que la partie variable tire ensuite son origine. Notez que dans cette partie constante, le besoin de purification est un élément principal, tandis que les combinaisons en vue de le satisfaire sont subordonnées. Nous avons donc, dans l'ensemble : 1° les résidus, constitués par (a) des résidus principaux (purification), (b) des résidus secondaires (combinaisons) ; 2° les dérivations qui visent à expliquer cet ensemble de résidus, et qui sont en général destinées à « expliquer » les résidus (b).

[FN: § 1454-1]

L. GAUTIER ; Introd. à l'anc. Test. L'auteur a écrit un livre rempli de science et de critique historique. Dans la conclusion, il répond à ceux qui le blâment sur plusieurs points; t. II : « (p. 507) Enfin je veux relever encore une dernière phrase, qui revient avec insistance dans les polémiques actuelles : La critique, dit-on, „ attaque et ruine l'autorité des Écritures “. J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il s'agit avant tout de s'entendre sur le sens du mot „ autorité “. S'il est question de l'autorité extérieure [euphémisme pour indiquer des propositions objectives] l'assertion ci-dessus est fondée ; mais si l'autorité en cause est du domaine intérieur [euphémisme pour indiquer des propositions subjectives ; de cette façon, on dissimule la pétition de principe que fait le croyant, en acceptant de la Bible ce qu'il y met lui-même, ce qui est déjà dans son esprit] et de l'ordre spirituel, on peut hardiment affirmer qu'elle n'est compromise en rien [très juste : une tautologie n'est jamais fausse]. Le tout c'est d'être au clair sur ce point fondamental : l'autorité en matière religieuse, c'est celle de Dieu, et sur le terrain plus spécial de la vérité évangélique, c'est celle du Christ [très juste ; mais il faut nous apprendre comment on parvient à connaître ces volontés ; si nous les connaissons par des critères qui nous sont extrinsèques, elles peuvent être indépendantes de nous ; si nous ne les connaissons que par des critères qui nous sont intrinsèques, nous baptisons notre volonté du nom de volonté divine]. Cette autorité s'exerce sur le cœur et sur la conscience, tout en faisant appel à l'ensemble de nos facultés, en vertu même de l'unité de notre être. Elle est au-dessus des discussions de l'ordre littéraire et historique ; elle ne saurait être ébranlée, ni consolidée, par des arguments purement intellectuels [très juste, mais seulement dans ce sens que les résidus sont indépendants de la logique ; resterait ensuite à démontrer que ces résidus sont divins ; et s'il y en avait de diaboliques, comme le veulent certains hérétiques ?]. Elle n'est point atteinte par le fait que, sur des questions d'authenticité et d'historicité, on aboutit à des solutions autres que les données traditionnelles ».

[FN: § 1456-1]

Il est vraiment singulier de voir l'importance que les « libres-penseurs », adorateurs de la déesse Science, donnent à cet argument. On comprend que pour qui croit à la mission divine de Jeanne d'Arc, chaque détail de sa vie soit de la plus haute importance ; de même pour qui en fait une sainte de la religion patriotique ; mais pour qui prétend cultiver uniquement la science expérimentale, le fait de Jeanne d'Arc est un fait historique semblable à tant d'autres, et les problèmes posés à propos des plus menus détails ont une importance minime.

[FN: § 1459-1]

Summ. Theol., Suppl., quaes., I, Sed attritionis principium est timor servilis,contritionis autem timor filialis.– Can. et dec. Conc.Tridentini, sessio XIV, c. IV : Contritio... animi dolor se detestatio est de peccato commisso, cum proposito non peccandi de cetero... Illam vero contritionem imperfectam, quae attritio dicitur, quoniam vel ex turpitudinis peccati consideratione vel ex gehennae et poenarum metu communiter concipitur, si voluntatem peccandi excludat cum spe veniae, declarat non solum non facere hominem hypocritam et magis peccatorem, verum etiam donum Dei esse et Spiritus sancti impulsum,... quo poenitens adiutus viam sibi ad iustitiam parat. – GURY ; Casus consc., II : (p. 182) Albertus, peracta confessione, interrogatur a Confessario quonam motivo ad dolendum de peccatis moveatur. Respondet poenitens : «Doleo de peccatis, quia timeo ne Deus me puniat in hac vita aerumnis, vel morte subitanea, et post mortem aeternis cruciatibus. – Numquid, mi bone, ait Confessarius, eodem modo doluisti de peccatis in antecessum, quando ad confitendum accedebas ? » Affirmat Albertus. Quapropter iudicat Confessarius invalidas fuisse illius confessiones, utpote amore divino destitutas et solo timore peractas... Hinc : Quaer. 1° An attritio sufficiat ?... (p 183), 405, – R. ad Im Quaes. Attritio sufficit, nec requiritur contritio perfecta ad iustificationem in Sacramento Poenitentiae. – Menag., IV, p. 157 : « M. Boileau Despréaux était un jour chez feu M. le Premier Président à Basville. Il y avoit là des Casuistes qui soûtenoient hardiment qu'un certain Auteur connu, avoit eu raison de faire un livre exprès pour prouver que nous n'étions point obligez d'aimer Dieu, et que ceux qui soûtenoient le contraire, avoient tort et imposoient un joug insupportable au Chrétien, dont Dieu l'avoit affranchi par la nouvelle Loi. Comme la dispute sur ce sujet s'échauffoit, M. Despréaux qui avoit gardé jusqu'alors un profond silence : Ah ! la belle chose, s'écria-t-il en se levant, que ce sera au jour du dernier Jugement, lorsque notre Seigneur dira à ses Elûs : Venez, les bien-aimez de mon Pere, parce que vous ne m'avez jamais aimé de votre vie, que vous avez toûjours défendu de m'aimer, et que vous vous êtes toûjours fortement opposez à ces hérétiques, qui vouloient obliger les Chrétiens de m'aimer. Et vous au contraire, allez au Diable et en Enfer, vous les maudits de mon Pere, parce que vous m'avez aimé, de tout votre cœur, et que vous avez sollicité et pressé tout le monde de m'aimer .... ». – BOILEAU ; Épître, s. XII, Sur l'amour de Dieu.

[FN: § 1462-1]

TACIT. ; Germ., 14 : Si civitas in qua orti sunt longa pace et otio torpeat, plerique nobilium adolescentium petunt ultro eas nationes quae tum bellum aliquod gerunt. – MICHAUD ; Hist. des Crois., t. I : « (p. 117) L'assurance de l'impunité, l'espoir d'un meilleur sort, l'amour même de la licence et l'envie de secouer les chaînes les plus sacrées, firent accourir la multitude sous les bannières de la croisade. (p. 119) L'ambition ne fut peut-être pas étrangère à leur dévouement pour la cause de Jésus-Christ. Si la religion promettait ses récompenses à ceux qui allaient combattre pour elle, la fortune leur promettait [aux chevaliers] aussi les richesses et les trônes de la terre. Ceux qui revenaient d'Orient parlaient avec enthousiasme des merveilles qu'ils avaient vues, des (p. 120) riches provinces qu'ils avaient traversées. On savait que deux ou trois cents pèlerins normands avaient conquis la Pouille et la Sicile sur les Sarrasins ». En note : « Robert-le-Frison, second fils des comtes de Flandre, ne pouvant avoir de part dans les biens de sa maison, dit à son père : „ Donnez-moi des hommes et des vaisseaux, et j'irai conquérir un état chez les Sarrasins d'Espagne “. Cette interpellation se rencontre souvent dans les romans du moyen-âge, expression fidèle des mœurs contemporaines : „ Beau sire, baillez-moi hommes suffisans, pour me faire téat ou royaume. – Beau fils, aurez ce que vous demandez “ ».

[FN: § 1463-1]

Gazette de Lausanne, 29 mars 1912 : « Du Figaro [sous la signature de ÉMILE DE SAINT-AUBAN]. Un instituteur, qui donne une claque à un morveux, paraît aujourd'hui un sauvage ; il a violé les droits du mioche et du citoyen : il pèche contre le type admis de civilisation ; il encourt un blâme plus sérieux que celui de ses collègues qui nie, en pleine école, la Patrie. Mais l'écraseur qui, au mépris du piéton négligeable, cultive le cent-quarante, ne commet qu'une peccadille ; on absout, ou peu s'en faut, l'auto dont les péchés ne sont mortels que pour les braves gens qu'ils tuent. J'ai noté l'exploit d'un terrible autobus qui zigzaguait comme un pochard, rue Notre-Dame-de-Victoires, et malmena deux gamins ; des passants se fâchèrent ; un monsieur s'étonna : „ Ce n'est pas la faute du wattman ! observa-t-il ; cet homme apprend à conduire ! ... “ L'autobus faisait ses études ! L'autobus jetait sa gourme ! On s'amusa de la réponse ; un souriant fait divers retint l'explication. Quel religieux souci de la vie humaine ! »

[FN: § 1463-2]

Le Parlement italien a le plus grand soin des intérêts des industriels et des trusts ;c'est pourquoi, en 1912, il approuva une loi qui supprime le peu de protection accordée jusqu'alors aux piétons contre les conducteurs et les propriétaires d'automobiles.

[FN: § 1470-1]

GOUSSET ; théol.dogmat., t. I p. 325 : « Toutes les nations ont conservé une idée plus ou moins distincte de l'unité de Dieu. „ Il faut, dit Bergier, ou que cette idée ait été gravée dans tous les esprits par le Créateur lui-même, ou que ce soit un reste de tradition qui remonte jusqu'à l'origine du genre humain, puisqu'on la trouve dans tous les temps aussi bien que dans tous les pays du monde “ (Dictionnaire de Théologie, art. Dieu) ». – Idem. Ibidem : « (p. 309) Les prophéties sont possibles... les juifs et les chrétiens ont toujours cru aux prophéties : les patriarches et les gentils ont eu la même croyance ; tous les peuples ont conservé quelque souvenir des prédictions qui annonçaient un Libérateur, qui a été l'attente des nations... Il faut donc admettre la possibilité des prophéties. Il en est des prophéties comme des miracles ; jamais les peuples ne se seraient accordés à les croire possibles, si cette croyance n'était fondée sur la tradition, sur l'expérience, et sur la raison ». – Idem, Ibidem, t. I : « (p. 342) La croyance de, l'immortalité de l'âme remonte jusqu'au premier âge du monde... l'immortalité de l'âme a toujours été un dogme fondamental de la religion chez les chrétiens, les hébreux et les patriarches. On trouve la même croyance chez les autres peuples, même chez les peuples les plus barbares... (p. 343) Et cette croyance s'est transmise aux peuples modernes : lorsque les voyageurs européens ont découvert l'Amérique et d'autres pays lointains, ils n'ont trouvé aucune nation qui frit privée de la notion d'un état à venir».

[FN: § 1470-2]

SEXT. EMP. : IX, Adv. phys., p. 565 (60) : ![]()

![]()

![]() . « Ceux donc qui estiment qu'il y a des dieux, s'efforcent de prouver leur affirmation par quatre raisons, dont l'une est le consentement de tous les hommes ». Il continue : « La seconde est d’ordre du monde ; la troisième est l'absurde dans lequel tombent ceux qui suppriment les dieux ; la quatrième et dernière, la réfutation de ceux qui soutiennent l'opinion contraire. (61) Et ils arguent de l'opinion commune que tous les hommes, Hellènes ou Barbares, estiment que les dieux existent... ». La seconde raison a pour fondement un résidu de la IIe classe (Persistance des agrégats). – PLAT. ; De leg., X, p. 886. Les preuves de l'existence des dieux sont : « D'abord, la terre, le soleil et toutes les étoiles, le bel ordre des saisons, la distinction des années et (les mois ; et puis, que tous, Hellènes et Barbares, estiment qu'il y a des dieux ». Il faut remarquer qu'en un grand nombre d'autres passages des œuvres attribuées à Platon, on trouve au contraire exprimé que l'opinion du plus grand nombre a peu ou point de valeur ; par exemple, dans Alcib., I, p. 110-111 ; Lach., p. 184 ; SOCRATE :

. « Ceux donc qui estiment qu'il y a des dieux, s'efforcent de prouver leur affirmation par quatre raisons, dont l'une est le consentement de tous les hommes ». Il continue : « La seconde est d’ordre du monde ; la troisième est l'absurde dans lequel tombent ceux qui suppriment les dieux ; la quatrième et dernière, la réfutation de ceux qui soutiennent l'opinion contraire. (61) Et ils arguent de l'opinion commune que tous les hommes, Hellènes ou Barbares, estiment que les dieux existent... ». La seconde raison a pour fondement un résidu de la IIe classe (Persistance des agrégats). – PLAT. ; De leg., X, p. 886. Les preuves de l'existence des dieux sont : « D'abord, la terre, le soleil et toutes les étoiles, le bel ordre des saisons, la distinction des années et (les mois ; et puis, que tous, Hellènes et Barbares, estiment qu'il y a des dieux ». Il faut remarquer qu'en un grand nombre d'autres passages des œuvres attribuées à Platon, on trouve au contraire exprimé que l'opinion du plus grand nombre a peu ou point de valeur ; par exemple, dans Alcib., I, p. 110-111 ; Lach., p. 184 ; SOCRATE : ![]()

![]() . «Car C'est par la science, je pense, et non par le nombre, qu'il convient de juger ce qui doit être correctement jugé ». – MELESIAS ; « Certainement »». – CICERON met dans la bouche de Balbus, De nat. deor., II, 2, 4 et sv., des arguments semblables à ceux des Lois. – ARTEMID. ; Oneicr., I, 8. Après avoir distingué la coutume générale de la coutume particulière, l'auteur dit :

. «Car C'est par la science, je pense, et non par le nombre, qu'il convient de juger ce qui doit être correctement jugé ». – MELESIAS ; « Certainement »». – CICERON met dans la bouche de Balbus, De nat. deor., II, 2, 4 et sv., des arguments semblables à ceux des Lois. – ARTEMID. ; Oneicr., I, 8. Après avoir distingué la coutume générale de la coutume particulière, l'auteur dit : ![]()

![]() « Voici des coutumes générales : vénérer et honorer les dieux, car aucune nation n'est athée, de même qu'aucune n'est sans gouvernement ». il met cette coutume sur le même pied que la suivante : élever ses enfants, aimer les femmes, être éveillé de jour et dormir la nuit, se nourrir, etc. – Saint Augustin est amusant : il écrit contre les donatistes, et s'imagine que le monde entier a son opinion sur l'efficacité du baptême. Cet éminent docteur ignorait que le plus grand nombre des hommes qui vivaient sur la terre ne soupçonnaient même pas l'existence de cette question théologique. – D. AUGUST. ; Epist., 89, 5 : Nisi forte quemquam prudentium permovebit, quod de baptismo solent dicere... cum et hinc teneat orbis terrarum evidentissimam et evangelicam veritatem, ubi Johannes ait, etc.

« Voici des coutumes générales : vénérer et honorer les dieux, car aucune nation n'est athée, de même qu'aucune n'est sans gouvernement ». il met cette coutume sur le même pied que la suivante : élever ses enfants, aimer les femmes, être éveillé de jour et dormir la nuit, se nourrir, etc. – Saint Augustin est amusant : il écrit contre les donatistes, et s'imagine que le monde entier a son opinion sur l'efficacité du baptême. Cet éminent docteur ignorait que le plus grand nombre des hommes qui vivaient sur la terre ne soupçonnaient même pas l'existence de cette question théologique. – D. AUGUST. ; Epist., 89, 5 : Nisi forte quemquam prudentium permovebit, quod de baptismo solent dicere... cum et hinc teneat orbis terrarum evidentissimam et evangelicam veritatem, ubi Johannes ait, etc.

[FN: § 1470-3]

MAX. TYR. ; Dissert., XVII. Suivant PLUTARQ.; De plac. philosoph I, 6, 9, nous tenons de trois sources la notion du culte des dieux : des philosophes par la nature, des poètes par la poésie, du consentement des lois des cités.

[FN: § 1471-1]

Ce procédé est aujourd'hui encore d'un usage fréquent. Il y en a des exemples tant qu'on en veut. TOLSTOÏ ; Les quatre Évangiles. « (p. 10) J'ai trouvé de braves gens non dans une seule religion mais dans différentes, et chez tous la vie était basée sur la doctrine du Christ ». Reste à savoir ce que Tolstoï entend par le terme « braves gens ». S'il lui donne le sens qu'il a ordinairement, il ne peut ignorer qu'il y a des « braves gens » qui ne pensent pas du tout comme lui, et qui, par exemple, refusent de donner leur consentement à ses doctrines condamnant toutes les guerres, incitant à refuser de faire le service militaire, et voulant, sous prétexte de ne pas « résister au mal », qu'on laisse le champ libre aux malfaiteurs. Comme il prétend que ses idées ont pour fondement la doctrine du Christ, il devient évident qu'on ne peut affirmer que tous ceux qui portent le nom de « braves gens » vivent selon la doctrine du Christ. Il faut donc changer le sens de ce terme, si l'on veut conserver la proposition de Tolstoï. Pour qu'elle ait un sens, il faut qu'on nous donne la définition de cette catégorie qui porte le nom de « braves gens », et, en outre, il est nécessaire que cette définition soit indépendante de l'acceptation ou du rejet de cette doctrine ; parce que si l'on fait entrer dans la définition, d'une manière ou d'une autre, même implicitement, la condition que les « braves gens » sont ceux qui vivent selon la doctrine du Christ, telle que l'interprète Tolstoï, il est vrai qu'il ne sera pas difficile de démontrer que tous ceux qui rentrent dans la catégorie des « braves gens » vivent suivant cette doctrine ; mais il n'est pas moins vrai que ce sera là une simple tautologie. En réalité, Tolstoï et ses admirateurs ne se soucient pas de tout cela : chez eux, le sentiment supplée à l'observation des faits et à la logique. Ils ont certaines conceptions de ce qui leur paraît « bon ». D'une part, ils excluent naturellement de la catégorie des « braves gens » ceux qui ont des conceptions différentes, lesquelles leur paraissent nécessairement « mauvaises ». D'autre part, ils croient, ils s'imaginent tenir ces conceptions de la doctrine d'un homme qu'ils révèrent, aiment, admirent : tandis qu'en réalité ils façonnent cette doctrine suivant leurs propres conceptions. Dans le cas de Tolstoï et de ses adeptes, cet homme est le Christ ; mais ce pourrait être un autre, sans la moindre difficulté ; par exemple Bouddha, Mahomet, Socrate, etc. La proposition de Tolstoï signifie donc simplement : « J'appelle braves gens ceux qui suivent des doctrines où il me semble retrouver celle du Christ, telle qu'il me plait de l'imaginer ».

[FN: § 1471-2]

MAX. TYR. ; Diss., XVII, 5. Platon aussi s'en tire en injuriant ses adversaires. – PLAT.; De leg., X, p. 887. Il dit de ceux qui, niant les dieux, le mettent dans la nécessité d'en prouver l'existence, qu'on ne peut les tolérer et qu'il faut les haïr. Il est plein de colère contre eux ; pourtant il contient son indignation, et tâche d'amener la discussion sur ces individus corrompus par la volupté et privés d'intelligence : ![]() (p. 888). Parmi cette maudite engeance, il y a (p. 886) ceux qui disent que les astres ne sont pas divins, mais sont de la terre et de la pierre ! C'est là un bel exemple de la différence qui existe entre la connaissance des choses en elles-mêmes, qu'avait le divin Platon, et que conservent ses adeptes modernes, et la connaissance expérimentale des astronomes modernes. Les néo-hégéliens nous feraient une insigne faveur, s'ils nous apprenaient comment ils concilient l'absolu de leurs connaissances avec ces changements. Mais peut-être conservent-ils la conception de Platon, et admettent-ils que les astres sont des divinités ?

(p. 888). Parmi cette maudite engeance, il y a (p. 886) ceux qui disent que les astres ne sont pas divins, mais sont de la terre et de la pierre ! C'est là un bel exemple de la différence qui existe entre la connaissance des choses en elles-mêmes, qu'avait le divin Platon, et que conservent ses adeptes modernes, et la connaissance expérimentale des astronomes modernes. Les néo-hégéliens nous feraient une insigne faveur, s'ils nous apprenaient comment ils concilient l'absolu de leurs connaissances avec ces changements. Mais peut-être conservent-ils la conception de Platon, et admettent-ils que les astres sont des divinités ?

[FN: § 1471-3]

BAYLE, Cont. des pens. div. , t. 1, § XVIII, p. 65, cite le Père RAPIN, Comp. de Platon et dAristote, ch. dernier, n. 11, p. m. 425, qui dit ; « Ce consentement si général de tous les peuples, dont il ne s'est jamais trouvé aucun sans la creance d'un Dieu, est un instinct de la nature qui ne peut-être faux, estant si universel. Et ce seroit une sottise d'ecouter sur cela le sentiment de deux ou trois libertins tout au plus, qui ont nié la Divinité dans chaque siecle, pour vivre plus tranquillement dans le desordre ». Un peu plus haut il avait dit : « Cette verité... n'est contestée que par des esprits corrompus par la sensualité, la presomption et l'ignorance... Il n'y a rien de plus monstrueux dans la nature que l'atheisme : c'est un déreglement d'esprit conceu dans le libertinage : ce ne sera point un homme sage, reglé, raisonnable, qui s'avisera de douter de la Religion ». Dans le Journal de Genève, 11 juin 1913, on lit, à propos du prix décerné par l'Académie française à Romain Rolland : « L'adversaire le plus intraitable de M. Romain Rolland aurait été, dit-on, un académicien qui eut jadis une des intelligences les plus souples et les plus libres de son temps, et qui, en avançant en âge, est devenu à tel point sectaire qu'il ne voit plus dans Tolstoï qu'un malheureux ayant abouti à une faillite morale et digne, tout au plus, de pitié ». Nous sommes donc, enfermés dans le dilemme, ou d'accepter les raisonnements de Tolstoï, estimés cependant peu sensés par beaucoup de personnes, ou d'être déclarés sectaires. Mais pourquoi se trouve-t-il des gens pour employer cette artillerie de carton ? Évidemment parce qu'il y a des personnes qui la craignent comme si elle était sérieuse, et qui, entendant ses coups, dignes tout au plus de provoquer le rire, se tâtent les côtes pour savoir s'ils sont blessés.

[FN: § 1472-1]

CIC. ; De nat. deor., I, 23, 62. Gotta répond à Velleius qui avait donné le consentement général pour preuve de l'existence des dieux : Quod enim omnium gentium generumque hominibus ita viderelur, id satis magnum esse argumentum dixisti, cur esse Deos confiteremur. Quod cum leve per se, tum etiam falsum est. Primum enim unde notae tibi sunt opiniones nationum ? Equidem arbitror multas esse gentes sic immanite efferatas, ut apud eas nulla suspicio deorum sit. (63) Quid ? Diagoras, atheos qui dictus est, posteaque Theodorus, nonne aperte deorum naturam sustulerunt ? – DIOD. SIC., III, 9, affirme qu'une partie des Éthiopiens nient l'existence des dieux. – Dans ses notes à la traduction de DIODORE DE SICILE, MIOT observe à ce propos : « Les anciens étaient persuadés qu'il n'y avait, sur la surface de la terre, aucune nation qui fit profession d'athéisme : et c'est sur ce consentement unanime de tous les peuples, qu'une des principales preuves de l'existence de Dieu a toujours été établie ». Le livre a été publié en 1833 ! – En deux passages, STRABON cite des peuples sans religion : III, c. 4, 16, p. 164, 250. ![]() « Quelques-uns disent que les K. sont athées ». XVII, c. 2, 3, p. 822, 1177.

« Quelques-uns disent que les K. sont athées ». XVII, c. 2, 3, p. 822, 1177. ![]()

![]() . « Quelques [peuples] de la zone torride sont réputés athées ». Ces deux passages de Strabon ont été souvent cités par ceux qui voulaient contester la preuve de l'existence des dieux, trouvée dans le consentement universel ; mais cette objection a peu ou point de valeur. D'abord, il faut observer que Strabon s'exprime d'une manière dubitative :

. « Quelques [peuples] de la zone torride sont réputés athées ». Ces deux passages de Strabon ont été souvent cités par ceux qui voulaient contester la preuve de l'existence des dieux, trouvée dans le consentement universel ; mais cette objection a peu ou point de valeur. D'abord, il faut observer que Strabon s'exprime d'une manière dubitative : ![]() –

– ![]() ; et même s'il était tout à fait affirmatif, il resterait à savoir quelles sont ses sources. Ensuite, et c'est l'argument qui a le plus de poids, le défaut ou l'existence du consentement universel ne prouveraient également rien en cette matière.

; et même s'il était tout à fait affirmatif, il resterait à savoir quelles sont ses sources. Ensuite, et c'est l'argument qui a le plus de poids, le défaut ou l'existence du consentement universel ne prouveraient également rien en cette matière.

[FN: § 1475-1]

CIC., De nat. deor., emploie les deux procédés. Velleius dit :(I, 17,44) De quo autem omnium natura consentit, id verum esse necesse est. « Ce à quoi tout le monde consent naturellement est vrai nécessairement ». Cela pourrait suffire ; et puisqu'il a commencé par dire que tous les hommes ont la notion des dieux, il en résulte la conclusion que : Esse igitur Deos confitendum est. « Il faut donc reconnaître qu'il y a des dieux ». Mais Velleius n'est pas satisfait : il veut encore expliquer comment et pourquoi les hommes ont cette notion. Il loue Épicure d'avoir démontré l'existence des dieux par un moyen expérimental, opposé aux vains songes des autres philosophes : (I, 16, 43) Solus enim vidit primum esse Deos, quod in omnium animis eorum notionem impressisset ipsa natura. Notez qu'il exprimerait la même chose, en disant simplement que cette notion est dans tous les esprits ; mais il appelle à son aide madame Nature, parce que cette entité métaphysique confère de l'autorité au raisonnement. Cela ne suffit pas ; cette notion est même une prénotion : (I, 16, 43) Quae est enim gens, aut quod genus hominum, quod non habeat sine doctrina anticipationem quamdam Deorum ? quam appellat ![]() Epicurus, id est, anteceptam animo rei quamdam informationem, sine qua nec intelligi quidquam, nec quaeri, nec disputari potest. De là, et grâce au principe d'après lequel ce qui est consacré par le consentement universel est vrai, Velleius déduit aussi que les dieux sont immortels et bienheureux. Il pourrait encore déduire bien des merveilles, s'il voulait : (I, 17, 45) Hanc igitur habemus, ut Deos beatos et immortales putemus. Quae enim nobis natura informationem Deoram ipsorum dedit [on fait parler cette dame Nature comme on veut], eadem insculpsit in mentibus, ut eos aeternos et beatos haberemus. – Balbus répète (II, 4, 12) que « parmi tous les hommes de toutes les nations, il est admis qu'il existe des dieux, car c'est inné chez tout le monde, et presque imprimé dans l'esprit » ; il dit que l'existence des dieux est tout à fait évidente (II, 2, 4) et que personne ne la nie : (II, 5, 13) Quales sint, varium est : esse nemo negat ; cependant il se laisse entraîner à la démontrer, et observe : (II, 9, 23) Sed quoniam coepi sechs agere, atque initio dixeram : negaram enim hanc primam partem egere oratione, quod esset omnibus perspicuum, Deos esse : tamen id ipsum rationibus physicis confirniari volo. – Cotta remarque, et c'est une observation à répéter dans tous les cas semblables, que Balbus apporte tant de preuves nouvelles, parce qu'il voyait que sa démonstration était incertaine. (III, 4, 9) Sed quia non confidebas, tam esse id perspicuum, quam tu velis ; propterea multis argumentis Deos esse docere voluisti. Puis il nie carrément qu'il faille accepter l'opinion du plus grand nombre ou de tout le monde : (III, 4, 11) Placet igitur, tantas res opinione stultorum iudicari, vobis praesertim, qui illos insanos esse dicatis ? Cet exemple est important, parce qu'il a une portée générale, et sert à un grand nombre d'autres cas semblables.

Epicurus, id est, anteceptam animo rei quamdam informationem, sine qua nec intelligi quidquam, nec quaeri, nec disputari potest. De là, et grâce au principe d'après lequel ce qui est consacré par le consentement universel est vrai, Velleius déduit aussi que les dieux sont immortels et bienheureux. Il pourrait encore déduire bien des merveilles, s'il voulait : (I, 17, 45) Hanc igitur habemus, ut Deos beatos et immortales putemus. Quae enim nobis natura informationem Deoram ipsorum dedit [on fait parler cette dame Nature comme on veut], eadem insculpsit in mentibus, ut eos aeternos et beatos haberemus. – Balbus répète (II, 4, 12) que « parmi tous les hommes de toutes les nations, il est admis qu'il existe des dieux, car c'est inné chez tout le monde, et presque imprimé dans l'esprit » ; il dit que l'existence des dieux est tout à fait évidente (II, 2, 4) et que personne ne la nie : (II, 5, 13) Quales sint, varium est : esse nemo negat ; cependant il se laisse entraîner à la démontrer, et observe : (II, 9, 23) Sed quoniam coepi sechs agere, atque initio dixeram : negaram enim hanc primam partem egere oratione, quod esset omnibus perspicuum, Deos esse : tamen id ipsum rationibus physicis confirniari volo. – Cotta remarque, et c'est une observation à répéter dans tous les cas semblables, que Balbus apporte tant de preuves nouvelles, parce qu'il voyait que sa démonstration était incertaine. (III, 4, 9) Sed quia non confidebas, tam esse id perspicuum, quam tu velis ; propterea multis argumentis Deos esse docere voluisti. Puis il nie carrément qu'il faille accepter l'opinion du plus grand nombre ou de tout le monde : (III, 4, 11) Placet igitur, tantas res opinione stultorum iudicari, vobis praesertim, qui illos insanos esse dicatis ? Cet exemple est important, parce qu'il a une portée générale, et sert à un grand nombre d'autres cas semblables.

[FN: § 1479-1]

Ici, nous envisageons exclusivement sous l'aspect des dérivations un cas particulier d'une théorie générale qui sera exposée plus loin (§ 1897 et sv.).

[FN: § 1481-1]

Les Européens sont souvent induits en erreur, et prennent le tabou pour une conséquence de l'intervention divine, tandis qu'au contraire, c'est celle-ci qui est la conséquence de celui-là. – DE RIENZI : Océanie, t. I : « (p. 53) Plus que tout autre habitant de la Polynésie, le Zeelandais est aveuglément soumis aux superstitions du tapou [tabou], et cela sans avoir conservé en aucune façon l'idée du principe de morale sur lequel cette pratique était fondée ». Il ne l'a pas conservée, parce qu'elle n'a jamais existé en lui. « Il croit seulement que le tapou est agréable à l'atoua (Dieu), et cela lui suffit comme motif déterminant [dérivation ajoutée au tabou] : en outre il est convaincu que tout objet, soit être vivant, soit matière inanimée, frappé d'un tapou par un prêtre, se trouve dès lors au pouvoir immédiat de la divinité, et par là même interdit à tout profane contact ». Là apparaît le préjugé religieux de l'Européen ; il parle d'un prêtre, et peu après nous apprend que tout chef peut imposer le tabou : « (p. 54) On sent bien que le tapou sera d'autant plus solennel et plus respectable qu'il émanera d'un personnage plus important. L'homme du peuple, sujet à tous les tapous des divers chefs de la tribu, n'a guère d'autre pouvoir que de se l'imposer à lui-même ». Puis : « (p. 54) Il est bien entendu que les chefs et les arikis, ou prêtres, savent toujours se concerter ensemble pour assurer aux tapous toute leur inviolabilité. D'ailleurs les chefs sont le plus souvent arikis eux-mêmes, ou du moins les arikis tiennent de très près aux chefs par les liens du sang ou des alliances ».

[FN: § 1482-1]

S. REINACH : Cultes, mythes et religions, t. I.

[FN: § 1483-1]

Collection A. Aulard. Morale, par A. BAYET, p. 57 : « Pour être heureux, il faut aimer tous les hommes. Mais avant tout il faut aimer ses parents ». Notez bien que c'est une morale laïque et scientifique, qu'on dit très supérieure à la morale religieuse ; et notez aussi que la morale de ce bon M. Aulard ne plagie jamais la morale biblique.

[FN: § 1484-1]

DE RIENZI ; Océanie, t. II : « (p. 89) L'abolition définitive de l'idolâtrie et du tabou fut... l'œuvre de Rio-Rio, fils et successeur du grand Tamea-Mea... (p. 40) L'abolition du tabou, cet antique symbole d'inviolabilité, demanda à Rio-Rio encore plus d'adresse. Il s'adressa d'abord au grand-prêtre... et il fut assez heureux pour le mettre dans son parti. Pour accomplir cette innovation, le tabou qui pesait sur les femmes fut frappé le premier. Le roi attendit un jour de grande fête, où les indigènes venaient en foule entourer le palais et assister au royal festin. Les nattes ayant été disposées, et les mets destinés aux hommes mis sur une natte, et ceux des femmes sur d'autres nattes, le roi arriva, choisit parmi ses aliments plusieurs mets interdits aux femmes, passa de leur côté, se mit à en manger et à leur en faire manger. Aussitôt le peuple de pousser des cris d'horreur et de crier : „ Tabou ! Tabou ! “ Mais Rio-Rio, ne tenant nul compte de leurs cris continua à manger. Les prêtres, prévenus par la foule, accoururent du moraï, et simulèrent d'abord une grande indignation. „ Voilà, en effet, dirent-ils une violation manifeste au tabou ; mais pourquoi les dieux offensés ne s'en vengent-ils pas eux-mêmes ?... Ce sont donc des dieux impuissants ou des faux dieux “. Venez, habitants d'Haouaï (s'écria le grand-prêtre), débarrassons-nous d'un culte incommode, absurde et barbare “. Et, armé d'un flambeau, il mit lui-même le feu au moraï principal ». Les missionnaires applaudissaient ; mais étaient-ils certains que leurs tabous à eux auraient mieux supporté l'épreuve ? – DRAPER ; Les conf. de la science et de la relig. Après les victoires d'Héraclée : « (p. 55) Quoique l'Empire romain eût relevé l'honneur de ses armes et reconquis son territoire, il y eut une chose qu'il ne put reconquérir. La foi religieuse était irréparablement perdue. Le magisme avait insulté le christianisme à la face du monde, en profanant ses sanctuaires – Bethléem, Gethsémani, le calvaire – en brûlant la sépulture du Christ... en enlevant, au milieu de cris de triomphe, la croix du Sauveur. Les miracles avaient autrefois abondé en Syrie, en Égypte, en Asie Mineure. Il s'en était fait dans les occasions les moins importantes et pour les objets les plus insignifiants ; et pourtant, dans ce moment suprême, aucun miracle ne s'était accompli ! Les populations chrétiennes de l'Orient furent remplies d'étonnement quand elles virent les sacrilèges des Perses, perpétrés avec impunité... Dans la terre classique du miracle, l'étonnement fut suivi de la consternation et la consternation s'éteignit dans le doute ».

[FN: § 1486-1]

BENTHAM-DUMONT : traités de lég. civ. et pén., t. I. Plus loin : « (p. 317) Il est absurde de raisonner sur le bonheur des hommes autrement que par leurs propres désirs et par leurs propres sensations : il est absurde de vouloir démontrer par des calculs, qu'un homme doit se trouver heureux, lorsqu'il se trouve malheureux... » Et pourtant c'est justement ce que fait l'auteur. – BENTHAM-LAROCHE ; Déontologie, t. II : « (p. 113) Chacun est le meilleur juge de la valeur de ses plaisirs et de ses peines ».

[FN: § 1488-1]

BENTHAM-LAROCHE ; Déontologie, t. I : « (p. 103)... il pourrait arriver que l'acte qui nous promet un plaisir actuel fût préjudiciable à ceux qui font partie de la société à laquelle nous appartenons : et ceux-ci, ayant éprouvé un dommage de notre part, se trouveraient portés par le sentiment seul de la conservation personnelle, à chercher les moyens de se venger de nous, en nous infligeant une somme de peine égale ou supérieure à la somme de plaisir que nous aurions goûtée ». Le sophisme gît dans la conséquence supposée : 1° il ne suffit pas d'être disposé à se venger ; il faut encore pouvoir. L'auteur ramène les deux choses à une seule. 2° Qui lui a dit que « la somme de peine » que peuvent infliger ceux que nous avons offensés, sera « égale ou supérieure » à la «somme de plaisir que nous aurions goûtée ? ». Que fait-il du cas où cette somme serait moindre ? 3° Et si quelqu'un disait : « Le plaisir présent que me procure l'acte que vous voulez me persuader de ne pas accomplir est, à mon avis, plus grand que la peine future et seulement probable qui en sera la conséquence ; donc, suivant votre principe même, il est absurde de vouloir m'en priver, en raisonnant sur mon bonheur autrement que par mes propres désirs et mes propres sensations ». Que pourrait opposer Bentham, sans tomber en contradiction avec lui-même ?

[FN: § 1488-2]

BENTHAM-LAROCHE ; Déontologie, t. I : « (p. 143) Timothée et Walter sont deux apprentis. Le premier est imprudent et étourdi ; l'autre est prudent et sage. Le premier se livre au vice de l'ivrognerie ; le second s'en abstient. Voyons maintenant les conséquences : 1° Sanction physique. Un mal de tête punit T. de chaque excès nouveau. Pour se refaire, il se met au lit jusqu'au lendemain ; sa constitution s'énerve par ce relâchement ; et, quand il retourne au travail, son ouvrage a cessé d'être pour lui une source de satisfaction ». Au contraire, W., dont la santé était faible, la fortifie ; il est heureux : « 2° Sanction sociale. T. a une sœur qui prend un vif intérêt à son bonheur. Elle lui fait d'abord des reproches, puis le néglige, puis l'abandonne. Elle était pour lui une source de bonheur. Cette source, il la perd ». Et s'il n'avait pas de sœur ? Et si, ayant une sœur, elle restait avec lui ? Et si c'était une de ces personnes qu'il vaut mieux perdre que trouver ? W. a, au contraire, un frère qui d'abord s'occupait peu de lui, et qui devient ensuite son meilleur ami. « (p. 1411) 30 Sanction populaire. T. était membre d'un club riche et respecté. Un jour il s'y rend en état d'ivresse ; il insulte le secrétaire, et est expulsé par un vote unanime. Les habitudes régulières de W. avaient attiré l'attention de son maître. Il dit un jour à son banquier : Ce jeune homme est fait pour quelque chose de plus élevé. Le banquier s'en (p. 145) souvient, et à la première occasion, il l’emploie dans sa maison. Son avancement est rapide : sa position devient de plus en plus brillante ; et des hommes riches et influents le consultent sur des affaires de la plus haute importance ». L'auteur devait vivre dans le pays de Cocagne, où tous ceux qui avaient une conduite régulière étaient récompenses de cette façon. « 4° Sanction légale ». T. est condamné à la déportation : W. devient magistrat. Bentham vivait vraiment dans un bien beau pays, où le vice était ainsi puni et la vertu récompensée. Il y a d'autres pays, où les choses ne vont pas si facilement ; « 5° Sanction religieuse ». T. craint la vie future. W. la considère avec des sentiments d'espérance et de paix.

[FN: § 1489-1]

BENTHAM-LAROCHE: Déontologie, t. I : « (p. 66) Nul doute qu'accidentellement la bonne renommée ne puisse tomber en partage à l'homme déméritant, et la mauvaise à l'homme méritant. Mais si ce funeste état de chose est possible, si on en est quelquefois témoin, il est rare qu'il dure longtemps ; cet argument, fût-il même plus vrai, sied mal à un moraliste... ». Donc, même s'il est vrai, il ne faut pas le dire. Cela peut être : mais il faut que Bentham choisisse son but. Veut-il faire un prêche ou exposer un théorème scientifique ?

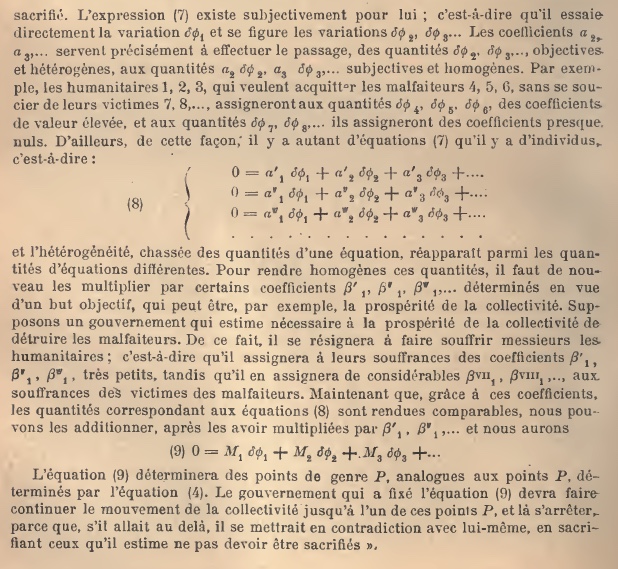

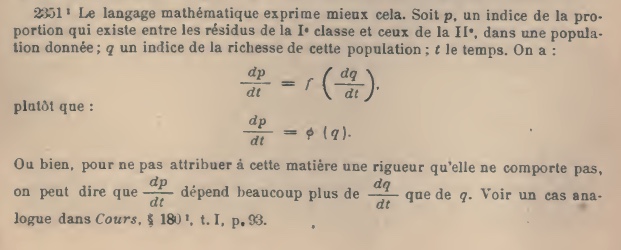

[FN: § 1489-2]