Vilfredo Pareto, Traité de sociologie générale (1917-19)

2 vols in 1

|

|

| Vilfredo Pareto (1848-1923) |

[Created: 31 Aug. 2022]

[Updated: May 2, 2023 ] |

The Guillaumin Collection

|

This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |

Source

, Traité de sociologie générale. Édition française par Pierre Boven. Revue par l’auteur. 2 Volumes. (Paris: Librairie Payot, 1917, 1919).http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Pareto/1917-TraiteSocGen/TSG-2vols-in1.html

This edition is also available in a facsimile PDF of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub. [See below for details.]

This book is part of a collection of works by Vilfredo Pareto (1848-1923).

Editor's Introduction

This work was originally published in two volumes, firstly in Italian in 1916, and then in a revised edition in French in 1917. It was later translated into English in 1935.

1. Vilfredo Pareto, Trattato di sociologia generale (Firenze : G. Barbera, 1916). 2 vols.

2. Vilfredo Pareto, Traité de sociologie générale. Édition française par Pierre Boven. Revue par l’auteur. Volume I (Paris: Librairie Payot, 1917). Volume II (Paris: Librairie Payot, 1919).

- vol. 1 facs. PDF; eBook formats: HTML, PDF, and ePub

- vol. 2 facs. PDF; eBook formats: HTML, PDF, and ePub

- "Two volumes in One" in eBook formats: HTML, PDF, and ePub

3. Vilfredo Pareto, The Mind and Society: A Treatise on General Sociology. Edited by Arthur Livingston. Translated by Andrew Bongiorno and Arthur Livingston, with the advice and active cooperation of James Harvey Rogers. (New York: Harcourt, Brace, 1935; New York: Dover Publications, 1963).

Editor's Note

I have put this work online in a version which tries to preserve the original format of the book as much as possible. The version here combines boyth volumes with all the Notes and ancillary pieces into one very large file (6.5 MB) with some slight reorganisation on my part. I have had to make some decisions about how best to display the text, as well as make some compromises in putting this text online. I have:

- added a gap between the numbered sections into order to break up what is a massive amount of text

- chose not to insert the original page numbers, as is my usual practice, because of the sheer number of pages (1,761 plus various "tables" and other material). I think the numbered sections (some 2,612) is an adequate substitute for the purposes of scholalry citation. I have also provided a facsimile PDF version of the text if readers wish to examine individual pages.

- moved all the footnotes to the end since there were so many very long footnotes which ran on for a couple of pages in some instances.

- decided not to link the endnotes to their reference numbers in the text as I did not have the time or the resources to do this by hand for some 1,785 (as I do not know how to do this programmatically)

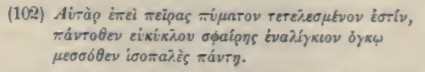

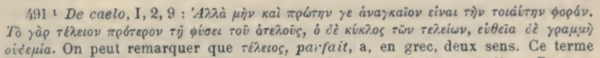

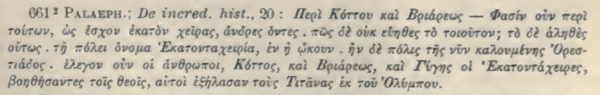

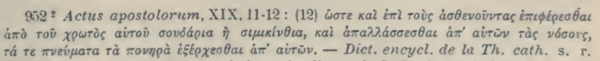

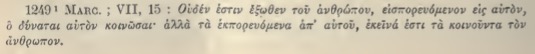

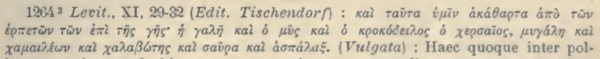

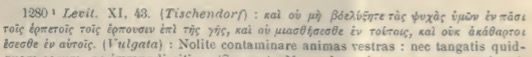

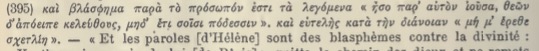

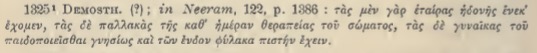

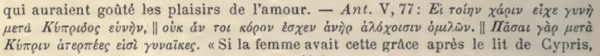

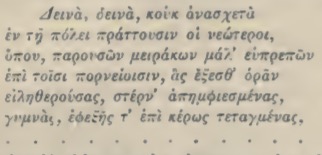

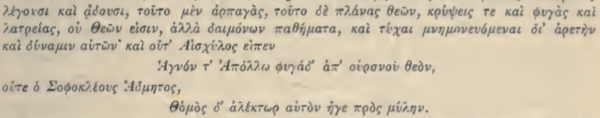

- chose to render the very many Greek quotes (some 540) as screenshot images instead of transcribing them into text

Table des matières

TABLE DES CHAPITRES - DEUXIÈME VOLUME

Les chapitres

- Chapitre I. – Préliminaires (§1 à §144), vol. 1, pp. 1-64

- Chapitre II. – Les actions non-logiques (§145 à §248), vol. 1, pp. 65-149

- Chapitre III. – Les actions non-logiques dans l’histoire des doctrines (§249 à §367), vol. 1, pp. 150-204

- Chapitre IV. – Les théories qui dépassent l’expérience (§368 à §632),vol. 1, pp. 205-344

- Chapitre V. – Les théories pseudo-scientifiques (§633 à §841),vol. 1, pp. 345-449

- Chapitre VI. – Les résidus (§842 à §1088), vol. 1, pp. 450-577

- Chapitre VII. – Les résidus (suite) Examen des IIIe et IVe classes. (§1089 à §1206), vol. 1, pp. 578-648

- Chapitre VIII. – Les résidus (suite) Examen des Ve - et VIe classes. (§1207 à §1396),vol. 1, pp. 649-784

- Chapitre IX. – Les dérivations (§1397 à §1542), vol. 2, pp. 785-886

- Chapitre X – Les dérivations (suite) Examen de la IVe classe.(§1543 à §1686), vol. 2, pp. 887-1009

- Chapitre XI. – Propriétés des résidus et des dérivations (§1687 à §2059), vol. 2, pp. 1010-1305

- Chapitre XII. – Forme générale de la société (§2060 à §2411), vol. 2, pp. 1306-1600

- Chapitre XIII. – L’équilibre social dans l’histoire (§2412 à §2612), vol. 2, pp. 1601-1761

Notes ajoutées par l’auteur à l’édition françaises, vol. 2, p. 1763

Les Notes

- Notes du Chapitre I. – Préliminaires (§1 à §144), vol. 1, pp. 1-64

- Notes du Chapitre II. – Les actions non-logiques (§145 à §248), vol. 1, pp. 65-149

- Notes du Chapitre III. – Les actions non-logiques dans l’histoire des doctrines (§249 à §367), vol. 1, pp. 150-204

- Notes du Chapitre IV. – Les théories qui dépassent l’expérience (§368 à §632), vol. 1, pp. 205-344

- Notes du Chapitre V. – Les théories pseudo-scientifiques (§633 à §841), vol. 1, pp. 345-449

- Notes du Chapitre VI. – Les résidus (§842 à §1088), pp. vol. 1, 450-577

- Notes du Chapitre VII. – Les résidus (suite) (§1089 à §1206) Examen des IIIe et IVe classes. vol. 1, pp. 578-648

- Notes du Chapitre VIII. – Les résidus (suite) (§1207 à §1396) Examen des Ve - et VIe classes. vol. 1, pp. 649-784

- Notes du Chapitre IX. – Les dérivations (§1397 à §1542), vol. 2, pp. 785-886

- Notes du Chapitre X – Les dérivations (suite) Examen de la IVe classe. (§1543 à §1686), vol. 2, pp. 887-1009

- Notes du Chapitre XI. – Propriétés des résidus et des dérivations (§1687 à §2059), vol. 2, pp. 1010-1305

- Notes du Chapitre XII. – Forme générale de la société (§2060 à §2411), vol. 2, pp. 1306-1600

- Notes du Chapitre XIII. – L’équilibre social dans l’histoire (§2412 à §2612), vol. 2, pp. 1601-1761

Les Tables analytique, des auteurs, et des ouvrages cités

- Table analytique des matières contenues dans les deux volumes, vol. 1, pp. ix-xxx

- Table des auteurs et des ouvrages cités (dans le premier volume), vol. 1, pp. xxxi-xlix

- Table des auteurs et des ouvrages cités dans le second volume de l’édition française depuis la parution du premier volume, vol. 2, p. ix

A Madame JANE REGIS

Hommage de Vilfredo Pareto

TABLE DES CHAPITRES (vol. 1)↩

Les chiffres arabes indiquent les pages.

PREMIER VOLUME

Chapitre I. – Préliminaires (§1 à §144) ... 1

Énoncé des règles suivies dans cet ouvrage. - Les sciences logico-expérimentales et les sciences non- logico-expérimentales. - Leurs différences. - Le domaine expérimental est absolument distinct et séparé du domaine non-expérimental. - Dans cet ouvrage, nous entendons demeurer exclusivement dans le domaine expérimental. - Notre étude est essentiellement contingente, et toutes nos propositions doivent être entendues avec cette restriction : dans les limites du temps, de l'espace et de l'expérience à nous connus. - Cette étude est un perpétuel devenir ; elle procède par approximations successives, et n'a nullement pour but d'obtenir la certitude, le nécessaire, l'absolu. - Considérations sur le langage des sciences logico-expérimentales, des sciences non logico-expérimentales, sur le langage vulgaire. - Définition de divers termes dont nous faisons usage dans cet ouvrage. - Les définitions sont de simples étiquettes pour désigner les choses. - Les noms ainsi définis pourraient être remplacés par de simples lettres de l'alphabet.

Chapitre II. – Les actions non-logiques (§145 à §248) ... 64

Définition et classification des actions logiques et des actions non-logiques. - Comment celles-ci sont parfois capables d'atteindre très bien un but qui pourrait être logique. - Les actions non-logiques chez les animaux. - Les actions non-logiques chez les hommes. - La formation du langage humain. - Chez les hommes, les actions non-logiques sont en partie manifestées par le langage. - La théologie et le culte. - Les théories et les faits dont elles sont issues. -Différence d'intensité, chez des peuples différents, des forces qui unissent certaines tendances non-logiques, et des forces qui poussent à innover. - Exemple des peuples romain et athénien, anglais et français. - Pouvoir occulte que les mots semblent avoir sur les choses ; type extrême des théories théologiques et métaphysiques. - Dans les manifestations des actions non-logiques, il y a une partie presque constante et une partie très variable. - Exemple des orages provoqués ou conjurés. - Les interprétations s'adaptent aux tendances non-logiques du peuple. - L'évolution est multiple. - Premier aperçu de la nécessité de distinguer entièrement la vérité logico-expérimentale d'une doctrine, de son utilité sociale, ou d'autres utilités. - Forme logique donnée par les hommes aux actions non-logiques.

Chapitre III.– Les actions non-logiques dans l'histoire des doctrines (§249 à §367) ... 150

Si les actions non-logiques ont autant d'importance qu'il est dit au chapitre précédent, comment se fait-il que les hommes éminents qui ont étudié les sociétés humaines ne s'en soient pas aperçus ? - Le présent chapitre fait voir qu'ils s'en sont aperçus ; souvent ils en ont tenu compte implicitement ; souvent ils en ont parlé sous d'autres noms, sans en faire la théorie ; souvent ils n'ont considéré que des cas particuliers, sans s'élever au cas général. - Exemples de divers auteurs. - Comment l'imperfection scientifique du langage vulgaire contribue à étendre les interprétations logiques d'actions non-logiques. -Exemples. - Les hommes ont une tendance à éliminer la considération des actions non-logiques, qui sont, de ce fait, recouvertes d'un vernis logique ou autre. - Classification des moyens employés pour atteindre ce but. - Examen des différents genres. - Comment les hommes pratiques considèrent les actions non-logiques.

Chapitre IV. – Les théories qui dépassent l’expérience (§368 à §632) ... 205

Les termes courants de religion, de droit, de morale, etc., correspondent-ils à quelque chose de précis ? - Examen du terme religion. - Examen des termes : droit naturel, droit des gens. - La droite raison, le juste, l'honnête, etc. - Les doctrines types et les déviations. - Les matériaux des théories et les liens par lesquels ils sont unis. - Exemples divers. - Comment la sociologie fait usage des faits. - L'inconnu doit être expliqué par le connu, le présent sert à expliquer le passé, et, d'une manière subordonnée, le passé sert aussi à expliquer le présent. - La probabilité des conclusions. - Classification des propositions qui ajoutent quelque chose à l'uniformité expérimentale, ou qui la négligent. - Examen des genres de la catégorie dans laquelle les êtres abstraits sont connus indépendamment de l'expérience.

Chapitre V. – Les théories pseudo-scientifiques (§633 à §841) ... 345

Comment, une théorie étant donnée, on remonte aux faits dont elle peut tirer son origine. - Examen de la catégorie de théories dans laquelle les entités abstraites reçoivent explicitement une origine étrangère à l'expérience. - Résumé des résultats obtenus par l'induction. - Les principaux consistent en ce que, dans les théories non logico-expérimentales (c), il y a une partie peu variable (a) et une partie très variable (b) ; la première est le principe qui existe dans l'esprit de l'homme ; la seconde est constituée par les explications données de ce principe et des actes dont il procède. - Éclaircissements et exemples divers. - Dans les théories qui ajoutent quelque chose à l'expérience, il arrive souvent que les prémisses sont au moins partiellement implicites ; ces prémisses constituent une partie très importante du raisonnement. - Comment de certains principes arbitraires (a) on s'est efforcé de tirer des doctrines (c). - Exemples divers.

Chapitre VI. – Les résidus (§842 à §1088) ... 450

Si l'on suivait la méthode déductive, ce chapitre devrait figurer en tête de l'ouvrage. - Ressemblances et différences, quant aux parties (a) et (b), entre les sciences logico-expérimentales et les sciences non logico- expérimentales. - La partie (a) correspond à certains instincts, mais ne les embrasse pas tous ; en outre, pour déterminer les formes sociales, il faut ajouter les intérêts. Aspect objectif et aspect subjectif des théories. - Exemples de la méthode à suivre pour séparer (a) de (b). - On donne des noms (arbitraires) aux choses (a), (b) et (c), simplement pour faciliter l'exposé. - Les choses (a) sont appelées résidus, les choses (b) dérivations, les choses (c) dérivées. - Correspondant aux instincts, les résidus manquent de précision. - Analogie entre notre étude des phénomènes sociaux et celle de la philologie. - Cette analogie provient du fait que le langage est un des phénomènes sociaux. - Classification des résidus. - Examen des résidus de la Ie et de la IIe classes.

Chapitre VII. – Les résidus (suite) (§1089 à §1206) ... 578

Examen des IIIe et IVe classes.

Chapitre VIII. – Les résidus (suite) (§1207 à §1396) ... 649

Examen des Ve - et VIe classes.

TABLE DES CHAPITRES↩

DEUXIÈME VOLUME

Chapitre IX. – Les dÉrivations (§1397 à §1542) ... 785

Les hommes se laissent persuader surtout par les sentiments (résidus). - Comment les dérivations se développent. - Les dérivations constituent le matériel employé tant dans les recherches non logico- expérimentales que dans les recherches logico-expérimentales ; mais les premières supposent aux dérivations le pouvoir d'agir directement sur la constitution sociale, tandis que les secondes les tiennent uniquement pour des manifestations des forces ainsi agissantes ; elles recherchent, par conséquent, les forces auxquelles correspondent, plus ou moins rigoureusement, les dérivations. - La part que nous attribuons ici au sentiment a été reconnue, bien qu'assez peu distinctement, par plusieurs des auteurs qui ont étudié les sociétés humaines. - La logique des sentiments. - La démonstration des dérivations n'est très souvent pas le motif qui les fait accepter. - Classification des dérivations. - Examen des I-, IIe et IIIe classes.

Chapitre X – Les dÉrivations (suite) (§1543 à §1686) ... 887

Examen de la IVe classe.

Chapitre XI. – PropriÉtÉs des rÉsidus et des dÉrivations (§1687 à §2059) ... 1010

Deux problèmes se posent : Comment agissent les résidus et les dérivations ? Dans quel rapport cette action se trouve-t-elle avec l'utilité sociale ? - Les raisonnements vulgaires soutiennent que les dérivations sont la cause des actions humaines, et parfois aussi des sentiments ; tandis que fort souvent les dérivations sont au contraire un effet des sentiments et des actions. - Les résidus en rapport avec les êtres concrets auxquels ils appartiennent. - Répartition et changements dans l'ensemble d'une société. - Les classes des résidus sont peu variables, les genres en sont beaucoup plus variables. - Formes et oscillations du phénomène. -Rapport entre les résidus et les conditions de la vie. - Action réciproque des résidus et des dérivations. - Influence des résidus sur les résidus. Influence des résidus correspondant à un même ensemble de sentiments. Influence des dérivations sur les résidus. - Considération des différentes classes sociales. - Les grands journaux. - Souvent nous nous imaginons que les dérivations sont transformées en résidus, tandis que c'est le contraire qui se produit. - Influence des dérivations sur les dérivations. - Rapport des résidus et des dérivations avec les autres faits sociaux. - Comment le désaccord entre les résidus et les principes logico-expérimentaux agit sur les conclusions. - Exemples. - Dans les matières non logico-expérimentales, le fait de raisonner en toute rigueur logique peut conduire à des conclusions ne concordant pas avec les faits, et le fait de raisonner avec une logique très défectueuse, en se laissant guider par le sentiment, peut conduire à des conclusions qui se rapprochent beaucoup plus des faits. - Différences entre la pratique et la théorie. - Comment des dérivations indéterminées s'adaptent à certaines fins (buts). - Exemples. - Mesures prises pour atteindre un but. - L'action exercée sur les dérivations a d'habitude peu ou point d'efficacité pour modifier les résidus. - Comment les mesures sociales sont acceptées. - Les mythes et, en général, les fins idéales. - Les fins idéales et leurs rapports avec les autres faits sociaux. - Classification des problèmes auxquels donnent lieu ces rapports. - Examen de ces problèmes. - Rapport entre le fait d'observer les règles de la religion et de la morale, et le fait de réaliser son propre bonheur. - Classification des solutions de ce problème. - Examen de ces solutions. - L'étude ainsi accomplie fournit un exemple de la vanité expérimentale de certaines doctrines fondées sur une prétendue grande utilité sociale. - Propagation des résidus. - Propagation des dérivations. - Les intérêts. - Le phénomène économique. - L'économie pure. - L'économie appliquée. - Plutôt que de déduire les théories de l'économie, il faut y faire des adjonctions. - Hétérogénéité sociale et circulation entre les diverses parties de la société. - Les élites de la population et leur circulation. - La classe supérieure et la classe inférieure, en général.

Chapitre XII. – Forme gÉnÉrale de la sociÉtÉ (§2060 à §2411) ... 1306

Les éléments et leurs catégories. - L'état d'équilibre. - Organisation du système social. - Composition des résidus et des dérivations. - Divers genres de mutuelle dépendance. - Comment on en peut tenir compte en sociologie. - Les propriétés du système social. - L'utilité et ses différents genres. - Maximum d'utilité d'un individu ou d'une collectivité. - Maximum d'utilité pour une collectivité. - Résidus et dérivations en rapport avec l'utilité. - Presque tous les raisonnements dont on use en matière sociale sont des dérivations. - Exemples. - Composition des utilités, des résidus et des dérivations. - L'histoire. - L'emploi de la force dans la société. - La classe gouvernante et la classe gouvernée en rapport avec l'emploi de la ruse et l'emploi de la force. - Comment la classe gouvernante s'efforce d'organiser sa défense. - La stabilité et la variabilité des sociétés. - Les cycles de mutuelle dépendance des phénomènes sociaux. - Le protectionnisme. - Divers genres de capitalistes. - Les spéculateurs et les rentiers. - Le régime politique. - La démocratie. - L'influence des gouvernements est d'autant plus efficace qu'ils savent mieux se servir des résidus existants ; elle est très souvent vaine, lorsqu'ils s'efforcent de les modifier. - Le consentement et la force sont le fondement des gouvernements. - Les gouvernements modernes. - La ploutocratie démagogique. - Dépenses pour consolider les divers régimes politiques. - Les partis politiques. - Les diverses proportions des résidus de la Ie classe et de ceux de la IIe chez les gouvernants et chez les gouvernés. - Les résultats économiques des différents régimes politiques. - Gouvernements qui font usage principalement de la force. - Gouvernements qui font usage principalement de la ruse. - Combinaisons de divers types. - Périodes économiques et périodes sociales. - Forme ondulatoire des phénomènes. - Oscillations des dérivations en rapport avec les oscillations sociales. - Erreurs habituelles qu'on commet en voulant les provoquer à dessein. - Mutuelle dépendance des oscillations. - Exemples. - L'ensemble social.

Chapitre XIII. – L’Équilibre social dans l’histoire (§2412 à §2612)... 1601

La proportion des résidus de la Ie classe et de ceux de la IIe, considérée comme l'un des facteurs principaux de l'équilibre social. - Indices de l'utilité sociale. - Exemples divers. - L'équilibre des diverses couches sociales. - Comment les moyens employés pour le conserver agissent sur la proportion des résidus de la Ie classe et de la IIe, par conséquent sur l'équilibre social. - Exemples divers. - Étude de l'évolution sociale à Rome. - Analogies avec l'évolution de nos sociétés. - Comment la souplesse et la cristallisation des sociétés sont des phénomènes qui se succèdent mutuellement. - C'est là un cas particulier de la loi générale des phénomènes sociaux, qui ont une forme, ondulatoire.

[1]

Chapitre I↩

Préliminaires [(§1 à §144), vol. 1, pp. 1-64]

§ 1. La société humaine est l'objet de nombreuses études. Les unes portent des noms spéciaux ; ainsi le droit, l'histoire, l'économie politique, l'histoire des religions, etc. D'autres embrassent des matières encore confuses, dont la synthèse avec celles qui sont déjà distinctes, vise à étudier la société humaine en général.

On peut donner à ce groupe d'études le nom de Sociologie.

§ 2. Une telle définition est très imparfaite. On pourrait peut-être l'améliorer, mais pas beaucoup ; car enfin, nous n'avons une définition rigoureuse d'aucune science ; pas même des diverses disciplines mathématiques ; et l'on ne peut en avoir, parce que c'est seulement à notre usage que nous divisons en différentes parties l'objet de notre connaissance, et qu'une telle division est artificielle et varie avec le temps. Qui peut dire où sont les limites entre la chimie et la physique, entre la physique et la mécanique ? Que devons-nous faire de la thermodynamique ? La mettrons-nous avec la physique ? Elle n'y serait pas trop mal. Préférons-nous lui faire une place dans la mécanique ? Elle n'y serait pas étrangère; et s'il nous plaît d'en faire une science distincte, personne ne pourra nous le reprocher. Mais, au lieu de perdre du temps à trouver sa place, ne vaudrait-il pas mieux étudier les faits dont elle s'occupe ? Laissons là les noms ; regardons aux choses.

De même, nous avons mieux à faire que perdre notre temps à chercher si la sociologie est ou n'est pas une science autonome ; si elle est autre chose que la philosophie de l'histoire sous un autre nom, ou à raisonner longuement sur les méthodes à suivre dans son étude. Occupons-nous de chercher les relations entre les faits sociaux, et laissons donner à cette étude le nom qu'on voudra. Peu importe la méthode par laquelle on acquerra la connaissance de ces relations. Le but seul nous importe [Voir Addition A1 par l’auteur] ; peu et même pas du tout les moyens qu permettent de l'atteindre.

§ 3. À propos de la définition de la sociologie, nous avons dû indiquer certaines normes que nous voulons suivre. Nous pourrions faire de même pour d'autres sujets, au fur et à mesure que l'opportunité s'en présenterait, ou bien nous pourrions exposer ces normes une fois pour toutes, dans un chapitre spécial qui servirait d'introduction à notre étude. Chacun de ces procédés a ses avantages et ses défauts. Ici, nous préférons employer le second [FN: § 3-1] .

Plusieurs sujets, très brièvement esquissés dans ce chapitre, seront développés dans la suite de l'ouvrage, où l'on trouvera les preuves de certaines propositions que nous avons ici simplement énoncées.

§ 4. Un auteur peut exposer de deux manières bien distinctes les principes qu'il veut suivre : 1° il peut demander que ces principes soient acceptés comme vérités démontrées ; si cela est admis, toutes leurs conséquences logiques seront tenues pour démontrées ; 2° il peut donner ces principes comme simple indication d'une voie parmi celles qu'il pourrait suivre ; dans ce cas, aucune de leurs conséquences logiques n'est démontrée, au point de vue concret ; elles ne sont qu'hypothétiques, tout autant que les prémisses dont on les tire. Aussi devra-t-on s'abstenir de faire usage de ces déductions et chercher les relations directement entre les faits.

Voyons un exemple. Supposons qu'on vous présente le postulat d'Euclide comme un théorème. Vous ne pouvez pas l'accepter sans discussion ; parce que si vous admettez le théo- rème, toute la géométrie euclidienne est démontrée, et vous ne pouvez plus rien lui opposer. Mais supposons qu'au contraire on vous donne le postulat comme une hypothèse ; vous ne serez pas obligé de la discuter. Libre au géomètre d'en tirer les conséquences logiques. Si elles sont d'accord avec les faits concrets, vous les accepterez, et si elles ne vous paraissent pas d'accord, vous les repousserez : votre liberté de choix n'est pas liée par une concession préliminaire. Ceci admis, il y a des géométries non euclidiennes que vous pouvez étudier sans lier en rien votre liberté de choix dans le domaine concret.

Notons que si les géomètres s'étaient butés à vouloir décider, avant de poursuivre leurs études, si oui ou non le postulat d'Euclide correspond à la réalité concrète, aujourd'hui la géométrie n'existerait même pas.

Cette observation est générale. Toutes les sciences ont progressé, quand les hommes, au lieu de disputer sur les principes, ont discuté les résultats. La mécanique céleste s'est const- ituée avec l'hypothèse de la loi d'attraction universelle. Aujourd'hui, on doute que l'attraction soit bien ce qu'on pensait ; mais quand même une nouvelle opinion serait acceptée, grâce à des observations nouvelles et meilleures, les résultats auxquels arrive la mécanique céleste subsisteraient toujours ; il n'y aurait qu'à y faire des retouches et des adjonctions.

§ 5. Instruits par l'expérience, nous voulons essayer d'employer, dans l'étude de la sociologie, les moyens qui furent si utiles dans celle des autres sciences. Par conséquent nous n'établissons aucun dogme, comme prémisse de notre étude, et l'exposé de nos principes n'est qu'une indication de la voie que nous voulons suivre, parmi les nombreuses qu'on pourrait choisir. C'est pourquoi, en nous accompagnant sur celle-là, on ne renonce nullement à en suivre une autre.

Dès les premières pages d'un traité de géométrie, l'auteur doit dire au lecteur s'il se propose d'exposer la géométrie euclidienne ou, par exemple, la géométrie de Lobatschewsky; mais ce n'est qu'un simple avertissement, et, s'il expose la géométrie de Lobatschewsky, cela ne veut pas dire qu'il nie la valeur des autres. C'est dans ce sens, et pas autrement, qu'on doit entendre l'exposé que nous faisons ici de nos principes.

§ 6. Jusqu'ici, la sociologie a été presque toujours présentée dogmatiquement. Le nom de positive, donné par Comte à sa philosophie, ne doit pas nous induire en erreur : sa sociologie est tout aussi dogmatique que le Discours sur l'histoire universelle de Bossuet. Ce sont des religions différentes, mais enfin des religions ; et l'on en trouve du même genre, dans les œuvres de Spencer, de De Graef, de Letourneau et d'une infinité d'autres auteurs.

De sa nature la foi est exclusive. Celui qui croit posséder la vérité absolue ne peut admettre qu'il y ait d'autres vérités dans le monde. C'est pourquoi le chrétien fervent et le « libre penseur » combatif sont et doivent être intolérants. Ainsi, pour qui a la foi, une seule voie est bonne ; toutes les autres sont mauvaises. Le musulman ne voudra pas prêter serment sur l'Évangile ni le chrétien sur le Coran ; mais celui qui n'a aucune foi prêtera serment sur un livre ou sur un antre, et même sur le Contrat social de Rousseau, pour peu que cela puisse faire plaisir aux croyants humanitaires ; il ne refuserait pas non plus de prêter serment sur le Décaméron de Boccace, ne serait-ce que pour voir la mine que ferait M. Bérenger et les croyants de la religion de cet excellent monsieur.

Nous n'estimons point inutiles des sociologies qui procèdent de certains principes dogma- tiques ; de même que nous ne croyons nullement inutiles les géométries de Lobatschewsky ou de Riemann ; nous demandons seulement à ces sociologies d'employer des prémisses et des raisonnements aussi clairs que possible.

Nous sommes riches de sociologies humanitaires, telles étant presque toutes celles qui se publient maintenant. Nous ne manquons pas de sociologies métaphysiques, et parmi elles il faut ranger toutes les positivistes et toutes les humanitaires. Nous avons un certain nombre de sociologies chrétiennes, catholiques ou autres. Qu'on nous permette, sans vouloir faire tort à toutes ces estimables sociologies, d'en exposer ici une exclusivement expérimentale, comme la chimie, la physique et d'autres sciences du même genre [FN: § 6-1] .

Par conséquent, dans la suite, nous entendons prendre pour seuls guides l'expérience et l'observation.

Par abréviation, nous nommerons l'expérience seule, là où elle ne s'oppose pas à l'obser- vation. Ainsi, quand nous dirons qu'une chose nous est rendue manifeste par l'expérience, on devra sous-entendre : et par l'observation ; et quand nous parlerons de sciences expéri- mentales, il faudra comprendre : et d'observation ; et ainsi de suite.

§ 7. Dans une collectivité donnée, certaines propositions descriptives, préceptives ou autres ont cours ; par exemple : « La jeunesse est imprudente. – Tu ne convoiteras pas le bien ni la femme de ton prochain. – Sache épargner, si tu ne veux pas être un jour dans la misère. – Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De telles propositions, unies par un lien logique ou pseudo-logique et jointes à des narrations de divers genres, constituent des théories, des théologies, des cosmogonies, des métaphysiques, etc.

Toutes ces propositions et théories sont des faits expérimentaux, tant qu'on les considère de l'extérieur, sans en chercher le mérite intrinsèque, notion qui a son origine dans la foi ; et nous devons les considérer et les étudier comme des faits expérimentaux.

§ 8. Une telle étude est très utile à la sociologie, parce qu'une grande partie de ces propositions et de ces théories donne l'image de l'activité sociale. Souvent même, elles seules nous permettent d'avoir connaissance des forces qui agissent sur la société, c'est-à-dire des dispositions et des inclinations des hommes. C'est pourquoi nous nous en occuperons ici longuement.

D'abord nous devons nous efforcer de classer ces propositions et ces théories, puisque cette opération est presque indispensable pour bien connaître un grand nombre d'objets variés [FN: § 8-1] .

Pour ne pas répéter chaque fois : propositions et théories, nous ne nommerons dorénavant que ces dernières ; mais ce que nous dirons de celles-ci vaudra aussi pour celles-là, sauf indication contraire.

§ 9. Pour l'homme qui se laisse guider principalement par le sentiment, pour le croyant, il y a d'ordinaire deux seules classes de théories : celles qui sont vraies et celles qui sont fausses. Ces termes restent vagues ; on les sent plus qu'on ne les comprend.

§ 10. On groupe souvent ces trois axiomes : 1° Tout honnête homme, tout être intelligent doit accepter les propositions vraies et repousser les fausses ; celui qui ne le fait pas n'est pas honnête ou pas raisonnable. Les théories ont donc un caractère absolu, indépendant des sujets qui les produisent ou les acceptent. 2° Toute théorie vraie est aussi utile et vice versa. Par conséquent, lorsqu'on a démontré qu'une théorie est vraie, son étude est épuisée ; il n'y a pas besoin de rechercher si elle est utile ou nuisible. 3° On n'admet en aucune façon qu'une théorie puisse être utile pour certaines classes sociales et nuisible pour d'autres. Mais cet axiome est moderne, et beaucoup le repoussent, sans trop oser manifester leur opinion.

§ 11. Si à ces assertions nous en opposions d'autres, contraires, nous raisonnerions également a priori ; et toutes auraient, au point de vue expérimental, la même valeur, qui est zéro. Si nous voulons rester dans le domaine de l'expérience, il nous faut rechercher d'abord si les termes adoptés dans les assertions précédentes correspondent à quelque chose d'expérimental ; et, ensuite, si ces assertions sont vérifiées oui ou non par les faits. Mais, pour cela, il faut nécessairement admettre qu'on puisse répondre oui ou non ; parce qu'il est évident que si nous excluons a priori l'une de ces deux possibilités, nous résolvons ainsi a priori le problème que nous nous sommes proposé, au lieu d'en laisser, comme nous disions, la solution à l'expérience.

§ 12. Tâchons donc de classer ces théories, en suivant la même méthode que si nous avions à classer des insectes, des plantes, des roches.

Nous voyons immédiatement qu'une théorie n'est pas un ensemble homogène, comme serait un de ces corps que la chimie appelle simples ; mais qu'elle ressemble plutôt à une roche, dans la composition de laquelle entrent plusieurs corps simples.

On trouve, dans une théorie, des parties descriptives, des affirmations axiomatiques, l'intervention d'êtres concrets ou abstraits, réels ou imaginaires. Tout cela constitue en quelque sorte les matériaux de cette théorie. On y trouve aussi des raisonnements logiques ou pseudo-logiques, un appel au sentiment, des développements pathétiques, l'intervention d'éléments éthiques, religieux, etc. Tout cela donne en somme la façon dont on met en œuvre les matériaux, pour construire l'édifice qu'on appelle une théorie.

En attendant, voilà déjà un aspect sous lequel on peut considérer les théories. Pour le moment, il nous suffit de l'avoir indiqué; nous en traiterons plus loin tout au long, au chapitre IV (§ 467).

§ 13. Supposons une théorie construite de la façon indiquée tout à l'heure ; c'est un des objets de notre classification. Nous pouvons la considérer sous divers aspects.

l° Aspect objectif. On peut envisager la théorie indépendamment de celui qui l'a produite et de celui qui l'accepte ; disons objectivement, mais sans donner à ce terme aucune signifi- cation métaphysique.

Pour tenir compte de toutes les combinaisons possibles entre la nature des matériaux et celle de leur lien, on devra distinguer les classes et les sous-classes suivantes :

CLASSE 1. Éléments expérimentaux :

(I a).Lien logique;

(I b). Lien non-logique;

CLASSE II. Éléments non-expérimentaux :

(II a). Lien logique;

(II b). Lien non-logique.

Les sous-classes (I b) et (II b) renferment des sophismes de logique ou des raisonnements artificieux tendant à induire en erreur. Dans l'étude que nous faisons maintenant, elles sont souvent de bien moindre importance que les sous-classes (I a) et (II a).

La sous-classe (I a) comprend toutes les sciences expérimentales ; nous l'appellerons logico-expérimentale. On peut y distinguer deux autres genres.

(I a 1) comprend le type rigoureusement pur, soit uniquement des éléments expérimen- taux et un lien logique. Les abstractions et principes généraux qu'on y emploie sont tirés exclusivement de l'expérience et y sont subordonnés (§ 63).

(I a 2) comprend une déviation du type, qui nous rapproche de (II). Les éléments sont explicitement expérimentaux et le lien logique ; mais les abstractions, les principes généraux reçoivent implicitement ou explicitement une valeur qui dépasse l'expérience.

Ce genre pourrait être appelé de transition. On en pourrait considérer d'autres semblables, mais ils n'ont pas l'importance de celui-ci.

La classification qui vient d'être faite, comme toutes celles qu'on peut imaginer, dépend de nos connaissances. Un homme qui tient pour expérimentaux certains éléments qu'un autre n'estime pas tels, placera dans la classe I une proposition que l'autre mettra dans la classe II Celui qui croit employer la logique et se trompe, rangera parmi les propositions logiques une proposition qu'un autre, ayant aperçu l'erreur, mettra parmi les non-logiques.

C'est une classification des types de théories que nous venons de faire. En réalité, une théorie donnée peut-être constituée d'un mélange de ces types. C'est-à-dire qu'une théorie donnée pourra contenir des parties expérimentales, des parties non-expérimentales, des parties logiques et des parties non-logiques [FN: § 13-1] .

2° Aspect subjectif. On peut considérer les théories par rapport à qui les produit et à qui les accepte ; et par conséquent nous aurons à envisager les aspects subjectifs suivants :

a) Raisons pour lesquelles une théorie donnée est produite par un homme donné. Pourquoi un homme donné affirme-t-il que A est égal à B ? Vice versa : s'il affirme cela, par quels mobiles est-il poussé ?

b) Raisons pour lesquelles un homme donné accepte une théorie donnée. Pourquoi un homme donné accepte-t-il l'assertion: A est égal à B ? Vice versa : s'il admet cette assertion, par quels mobiles est-il poussé ?

Ces questions s'étendent des individus aux collectivités.

3° Aspect de l'utilité. Il est bon de ne pas confondre la théorie et l'état d'esprit, les senti- ments qu'elle manifeste. Certains hommes produisent une théorie parce qu'ils ont certains sentiments ; puis cette théorie agit à son tour sur ces hommes ou sur d'autres, de manière à provoquer, renforcer, modifier certains sentiments.

1) Les sentiments exprimés par une théorie sont utiles ou nuisibles :

(I a)à celui qui la produit ;

(I b)à celui qui l'admet ;

II) Une théorie donnée est utile ou nuisible

(II a)à celui qui la produit ;

(II b)à celui qui l'admet.

Ces considérations s'étendent aussi aux collectivités.

Nous pouvons donc dire que nous considérerons les propositions et les théories sous l'aspect objectif, subjectif, de l'utilité individuelle ou sociale ; seulement le sens de ces termes ne doit pas être tiré de leur étymologie ni de leur acception vulgaire, mais exclusivement des définitions données dans le texte (§ 119).

§ 14. En résumé, soit, par exemple, la proposition: A égale B. Nous avons à répondre aux questions suivantes :

1° Aspect objectif. Cette proposition est-elle ou non d'accord avec l'expérience ?

2° Aspect subjectif. Pourquoi certains hommes disent-ils que A est égal à B ? Pourquoi d'autres hommes le croient-ils ?

3° Aspect de l'utilité. Quelle utilité ont les sentiments exprimés par la proposition : A égale B, pour qui l'énonce ? pour qui l'admet ? Quelle utilité a la théorie elle-même, d'après laquelle A égale B, pour qui l'émet ? pour qui l'accepte ?

Dans un cas extrême, on répond oui à la première question, et l'on ajoute pour les autres : « Les hommes disent, croient que A égale B, parce que c'est vrai ; les sentiments exprimés de cette façon sont utiles parce qu'ils sont vrais ; la théorie elle-même est utile parce qu'elle est vraie. »

Dans ce cas extrême, on trouve des propositions de la science logico-expérimentale, et alors vrai signifie d'accord avec l'expérience. Mais il s'y trouve aussi des propositions qui n'appartiennent en rien à la science logico-expérimentale; et, dans ce cas, vrai ne veut pas dire d'accord avec l'expérience, mais exprime tout autre chose : très souvent un simple accord avec les sentiments de celui qui défend cette thèse.

Nous verrons par l'étude expérimentale qui sera développée dans les chapitres suivants, que les faits sociaux présentent fréquemment les cas que voici : a) propositions d'accord avec l'expérience, énoncées et admises par accord avec les sentiments, lesquels sont utiles ou nuisibles aux individus, à la société ; b) propositions d'accord avec l'expérience, repoussées parce qu'en désaccord avec les sentiments, lesquels, s'ils étaient admis, seraient nuisibles à la société ; c) propositions qui ne sont pas d'accord avec l'expérience, énoncées et admises par accord de sentiments, lesquels sont utiles, parfois très utiles à la société ; d) propositions qui ne sont pas d'accord avec l'expérience, énoncées et acceptées par accord de sentiments, lesquels sont utiles à certains individus, nuisibles à d'autres, utiles ou nuisibles à la société.

De tout cela, nous ne pouvons rien savoir a priori ; nous demanderons à l'expérience de nous instruire.

§ 15. Après avoir classé les objets, il convient de les étudier ; ce sera le but des chapitres suivants. Dans les chapitres IV et V, nous considérerons particulièrement l'aspect de l'accord des théories avec l'observation et l'expérience ; dans les chapitres VI, VII et VIII, nous étudierons les sentiments dont procèdent ces théories ; dans les chapitres IX et X, nous traiterons de la manière dont ils se manifestent ; dans le chapitre XI, nous étudierons les propriétés des éléments théoriques ainsi trouvés ; et finalement, nous verrons aux chapitres XII et XIII, les effets sociaux des éléments dont nous avons vu les manifestations dans les théories, et nous aurons une idée approximative de la forme des sociétés ; ce qui est justement le but que nous visons et vers lequel nous nous serons acheminés dans les chapitres précédents.

On pourra, dans un autre ouvrage, continuer l'étude entreprise ici, et chercher les formes particulières des divers phénomènes sociaux dont nous avons trouvé la forme générale.

§ 16. Sous l'aspect objectif, nous avons divisé (§ 13) les propositions ou les théories en deux grandes classes, dont la première ne sort en aucune façon du domaine expérimental, tandis que l'autre dépasse en quelque sorte les limites de ce domaine [FN: § 16-1] . Il est essentiel, si l'on veut raisonner avec un peu de rigueur, de les maintenir bien distinctes, parce qu'au fond ce sont des choses hétérogènes que l'on ne doit jamais confondre en aucune façon, et qui ne peuvent pas même être comparées [FN: § 16-2] .

Chacune de ces classes a sa manière propre de raisonner et, en général, son critère particulier, qui la divise en deux catégories ; l’une desquelles comprend les propositions qui sont d'accord logiquement avec le critère choisi, et qui sont dites « vraies » ; l'autre qui embrasse les propositions que l'on ne peut accorder avec un tel critère, et qui sont dites « fausses » Ces termes « vraies » et « fausses » sont donc en dépendance étroite avec le critère choisi. Si l'on voulait leur donner un sens absolu, on sortirait du domaine logico- expérimental, pour entrer dans le domaine métaphysique.

Le critère de « vérité » de la première classe de propositions est tiré uniquement de l'expérience et de l'observation ; le critère de « vérité » de la seconde classe est en dehors de l'expérience objective ; on peut le trouver dans une révélation divine, dans les conceptions que, dit-on, l'esprit humain tire de lui-même, sans le secours de l'expérience objective, du consentement universel des hommes, etc.

Il ne faut jamais disputer sur les mots. Si donc il plaît à quelqu'un de donner une autre signification aux termes « vérité » et « science », nous n'y verrons pour notre part aucune difficulté ; il nous suffit qu'il fasse connaître clairement le sens qu'il entend donner aux termes adoptés, et surtout son critère de « vérité ».

§ 17. Si ce critère n'est pas indiqué, il est inutile de poursuivre la conversation, qui se perdrait en bavardages ; comme il est inutile que les avocats plaident, s'il n'y a pas un juge qui les écoute. Si quelqu'un dit: « A a la propriété B », avant de poursuivre la discussion, il convient de savoir qui jugera le procès entre cette personne et une autre qui soutient : « A n'a pas la propriété B ». Si elles tombent d'accord pour que l'expérience objective soit juge, celle- ci décidera si A a ou non la propriété B. Nous sommes alors dans le domaine de la science logico-expérimentale. Le lecteur voudra bien retenir que, dans cet ouvrage, j'entends absolument y rester, et que je refuse à tout prix d'en sortir ; par conséquent, s'il lui plaît d'avoir un autre juge qui ne soit pas l'expérience objective, il fera bien d'abandonner la lecture de ce livre, comme il cesserait de suivre à un procès, quand il en aurait récusé le juge.

§ 18. Si ceux qui disputent sur les propositions indiquées veulent un autre juge qui ne soit pas l'expérience objective, ils feront bien de déclarer quel est ce juge, et de le dire, si possi- ble, d'une façon claire ; ce qui leur arrive rarement. Ici, nous nous abstiendrons de nous mêler de discuter la nature de ces propositions. Nous n'en parlerons qu'extrinsèquement, comme de faits sociaux dont nous devons tenir compte.

§ 19. En général, les métaphysiciens appellent science la connaissance de l'essence des choses, des principes. Si nous admettons, pour un moment, cette définition, nous dirons que le présent ouvrage n'est en rien scientifique. Non seulement nous nous abstenons d'indiquer les essences et les principes, mais encore nous ne savons même pas ce que ces termes veulent dire (§ 530).

Vera [FN: § 19-1]dit : « (p. 78) La notion de science et la notion de science absolue sont insépa- rables... (p. 80). Or s'il y a une science absolue, elle n'est et ne peut être que la philosophie. Et ainsi la philosophie est le fond commun de toutes les sciences, et comme l'intelligence commune de toutes les intelligences ». Nous ne voulons rien avoir à faire ici avec une telle science, ni de près ni de loin ; « (p. 84) l'absolu ou l'essence, et l'unité ou les rapports nécessaires des êtres, voilà les deux premières conditions de la science. » Toutes deux sont étrangères à nos recherches ; nous ne comprenons même pas ce que c'est. Nous cherchons les rapports entre les choses, dans les limites d'espace et de temps à nous connus, et nous les demandons à l'expérience et à l'observation. « (p. 85) La philosophie est à la fois une explication et une création. » Nous ne savons pas et nous ne voulons pas expliquer, au sens de Vera, et encore moins créer.

« (p. 88) La science qui connaît l'absolu, et qui saisit la raison intime des choses, sait comment et pourquoi les événements et les êtres sont engendrés [nous, nous ne le savons pas] et non seulement elle le sait, mais elle les engendre d'une certaine façon elle-même, et les engendre par cela même qu'elle saisit l'absolu. Et en effet, ou il faut nier la science, ou il faut admettre qu'il y a (p. 89) un point où la connaissance et l'être, la pensée et son objet coïncident et se confondent ; et la science de l'absolu qui se produirait en dehors de l'absolu, et qui n'atteindrait pas sa nature réelle et intime ne serait pas la science de l'absolu, ou, pour mieux dire, elle ne serait pas la science. »

§ 20. Parfaitement ; je suis là-dessus d'accord avec Vera. Si la science doit être ce qu'ex- priment ces termes aussi admirables qu'incompréhensibles pour moi, ici je ne m'occupe pas de science.

Je m'intéresse au contraire à une autre chose, que définit très bien Vera, dans un cas particulier, quand il dit : « (p. 214, note). En général, la mécanique n'est qu'un mélange de données de l'expérience et de formules mathématiques. » On pourrait dire, pour être plus général: « Un mélange de données expérimentales et de déductions logiques de celles-ci. » Le lecteur me permettra d'appeler cela, pour un moment, non-science. Vera et Hegel ont raison de dire que les théories de Newton ne sont pas de la science, mais sont au contraire de la non-science. Quant à moi, je veux justement m'occuper ici de non-science, et je désire construire la sociologie sur le modèle de la mécanique céleste, de la physique, de la chimie et d'autres semblables non-sciences, laissant entièrement de côté les sciences ou la science des métaphysiciens (§ 503 (1), 514 (2)).

§ 21. Un lecteur pourrait observer : « Ceci admis, pourquoi, dans la suite de cet ouvrage, parlez-vous constamment de science, en donnant à ce mot le sens de non-science ? Auriez- vous peut-être l'intention de revendiquer ainsi pour votre non-science, l'autorité qui est l'apanage de la science seule ?»

Je répondrais que si le mot science avait généralement la signification que lui donnent les métaphysiciens, je me serais rigoureusement abstenu d'employer le nom, puisque je repousse la chose ; mais il n'en est pas ainsi, et beaucoup, beaucoup de gens appellent sciences la mécanique céleste, la physique, la chimie, etc.; et les appeler non-sciences ou user de quelque autre mot semblable, serait, je le crains, tout simplement ridicule. Mais si, d'autre part, quelqu'un pouvait en douter, qu'il ajoute un non partout où, dans cet ouvrage, il trouvera les mots science, scientifique ; il verra que le raisonnement reste le même, parce que c'est un raisonnement qui porte sur des choses et non sur des mots (§ 119).

§ 22. Tandis que la métaphysique descend des principes absolus aux cas concrets, la science expérimentale remonte des cas concrets, non pas à des principes absolus, qui pour elle n'existent pas, mais seulement à des principes généraux que l'on fait ensuite dépendre d'autres, plus généraux, et ainsi de suite indéfiniment. Un tel procédé, mal compris par qui a l'habitude des raisonnements métaphysiques, a donné lieu à plusieurs interprétations erronées.

§ 23. Notons seulement, en passant, le préjugé que, pour connaître une chose, il convient d'en connaître l'essence. Tout au contraire, la science expérimentale part de la connaissance des choses, pour remonter, sinon à l'essence qui, pour elle, est une entité inconnue, du moins aux principes généraux (§ 19 et sv.).

Un autre préjugé, en partie semblable au précédent, règne aujourd'hui en économie et en sociologie ; il consiste à croire qu'on ne peut acquérir la connaissance d'un phénomène, qu'en recherchant son « origine » [FN: § 23-1](§ 93, 346).

§ 24. Sous une forme atténuée, le préjugé qui impose la connaissance de l' « essence », vise à démontrer les faits particuliers au moyen du principe général, au lieu de déduire celui- ci de ceux-là. On confond ainsi la démonstration du fait avec la démonstration de ses causes.

Par exemple, de certaines observations, nous concluons à l'existence d'un fait A, et de plus nous en indiquons comme causes probables: B, C, D,... On démontre que ces causes ne sont pas efficaces, et l'on en conclut que A n'existe pas. Cette démonstration serait pleinement convaincante, si l'on avait déduit l'existence de B, C, D,... de l'expérience, et si l'on en avait conclu à l'existence de A ; elle n'a pas la moindre force probante, si, au contraire, l'observation a donné directement A.

§ 25. La difficulté que beaucoup de gens éprouvent, à faire l'analyse d'un phénomène et à en étudier séparément les différentes parties, est aussi en relation avec un tel préjugé. Nous devrons souvent revenir sur ce chapitre ; qu'il nous suffise de noter ici que beaucoup de personnes n'admettront pas les distinctions faites au § 13 ; et que si d'autres les admettent théoriquement, elles les démentiront bientôt dans leur raisonnement pratique (§ 31, 32, 817).

§ 26. Pour qui possède une foi vive, les divers caractères des théories indiquées au § 13 se réduisent souvent à un seul. Le croyant cherche seulement si la proposition est vraie ou n'est pas vraie. Que signifie exactement ce terme vrai ? Personne ne le sait ; le croyant moins que tout autre. En gros, le sens de cette expression paraît être celui d'un accord avec les sentiments du croyant ; mais cela n'est perceptible qu'à celui qui juge la croyance, de l'extérieur, à celui qui lui est étranger ; non pas au croyant lui-même. D'habitude, il repousse et tient presque pour offense un tel caractère subjectif d'une croyance, que lui estime au contraire absolument vraie. C'est aussi pourquoi il refuse de séparer le terme vrai du sens qu'il lui donne, et pourquoi il parle volontiers d'une vérité différente de la vérité expéri- mentale et supérieure à elle. Nous aurons à nous entretenir longuement de ce sujet, dans les chapitres suivants.

§ 27. Il est inutile de s'adonner à de semblables discussions ; elles ne peuvent être que vaines et oiseuses, tant qu'on ne sait à quoi correspondent précisément les termes adoptés, et tant qu'un critère, un juge pour trancher le litige font défaut (§ 17 et sv.).

Ce critère, ce juge, est-ce l'observation et l'expérience ou quelque chose d'autre ? Il convient de bien fixer ce point, avant de passer outre.

Si vous avez toute liberté, vous pouvez choisir entre deux juges celui que vous préférez, pour prononcer sur votre cas ; mais vous ne pouvez les choisir tous deux en même temps, si vous n'êtes pas certain tout d'abord qu'ils auront une seule opinion et une seule volonté.

§ 28. Les métaphysiciens en ont la certitude a priori, parce que le critère non-expéri- mental jouit auprès d'eux d'une telle autorité et d'un si grand pouvoir, qu'il domine l'autre ; lequel doit nécessairement s'accorder avec lui ; et, pour un motif semblable, les théologiens sont sûrs que les deux critères ne peuvent jamais être en désaccord. Nous, moins éclairés, ne possédons pas de si grandes lumières a priori ;. car nous ignorons entièrement ce qui doit être et nous cherchons seulement ce qui est. Aussi devons-nous nous contenter d'un seul juge.

§ 29. Ajoutons qu'à notre avis, la logique même ne donne pas de conséquences néces- saires, hormis de simples tautologies ; et qu'elle tire son efficacité de la seule expérience (§ 97). Mais ce n'est pas ici le lieu de traiter ce sujet ; nous y avons fait allusion seulement pour éviter des équivoques.

§ 30. L'esprit de l'homme est synthétique ; seule, l'habitude du raisonnement scientifique permet à quelques personnes de séparer par l'analyse les parties d'un tout (§ 25). Les, femmes spécialement et, parmi les hommes, les moins cultivés, éprouvent souvent une difficulté invincible à considérer indépendamment l'un de l'autre, les divers aspects d'une chose. Qui veut s'en persuader n'a qu'à faire une expérience très simple : lire en société un fait de chronique d'un journal ; puis essayer de parler des différents aspects sous lesquels on peut l'envisager, en les passant en revue l'un après l'autre. Il verra qu'il n'est pas suivi par ceux qui l'écoutent, et qu'ils en reviennent sans cesse à considérer tous les aspects en même temps.

§ 31. De cette tendance de l'esprit humain, résulte, pour l'homme qui émet une propo- sition et pour celui qui l'écoute, une grande difficulté à tenir séparés les deux critères, expérimental et non-expérimental ; tandis qu'une force invincible pousse la majorité des hommes à les confondre. Un très grand nombre de faits fort importants pour la sociologie, trouvent ainsi leur explication, comme nous le verrons mieux dans la suite.

§ 32. Dans les sciences naturelles, on a fini par comprendre la nécessité de l'analyse, – pour l'étude des différentes parties du phénomène concret, – suivie de la synthèse, afin de revenir de la théorie au fait concret. Dans les sciences sociales, beaucoup n'ont pas encore compris cela.

§ 33. De là vient l'erreur très commune qui consiste à nier la vérité d'une théorie, parce qu'elle n'explique pas toutes les parties d'un fait concret ; et, sous une autre forme, la même erreur, consistant à vouloir englober dans une seule, toutes les autres théories analogues et même étrangères.

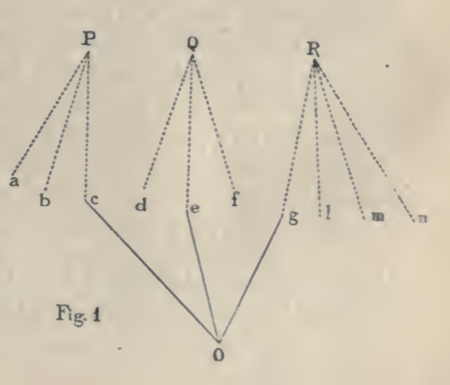

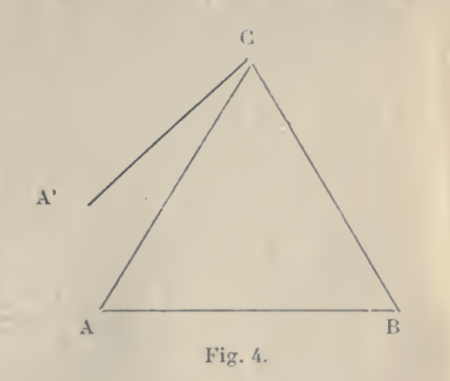

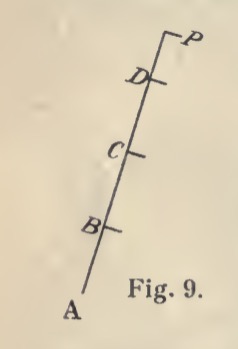

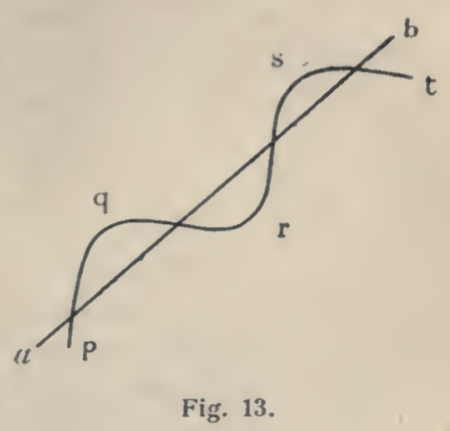

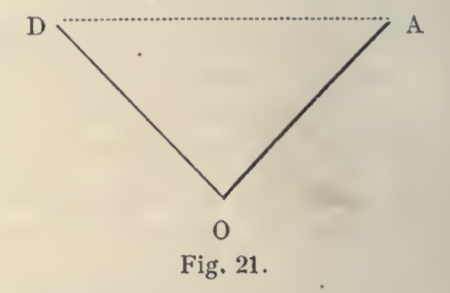

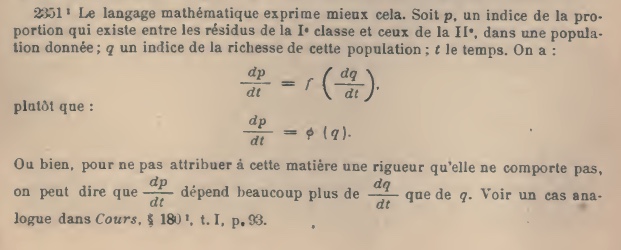

Figure 1

Soit O, un phénomène concret (Fig. 1). Séparons-y, par analyse, divers faits : c, e, g,... Le fait c et ceux qui lui sont analogues, c'est-à-dire a, b,... sont unis par une certaine théorie ils dépendent d'un principe général P. Semblablement e et les faits analogues à e, c'est-à-dire d, f,... donnent une autre théorie Q ; et les faits g, 1, m, n,... donnent une autre théorie R ; et ainsi de suite. Ces théories sont étudiées séparément ; puis, pour connaître le fait concret O, on réunit les résultats c, e, g,... des théories. À l'analyse, on fait suivre la synthèse.

Les personnes qui ne comprennent pas cela disent : « O ne contient pas seulement e, mais aussi c ; donc la théorie Q doit aussi renfermer c ». La conclusion est erronée ; il faut dire, et c'est la seule conclusion juste : « ... donc la théorie Q nous donne seulement une partie du phénomène O ».

§ 34. Exemple. Soit Q, la théorie de l'économie politique. Un phénomène concret O n'a pas seulement une partie économique e, mais aussi d'autres parties sociologiques, c, g,... C'est une erreur de vouloir englober dans l'économie politique les parties sociologiques C, g,..., comme l'ont fait beaucoup de gens ; la seule conclusion exacte à tirer de ce fait, est qu'il convient d'ajouter – ajouter, dis-je, et non substituer – aux théories économiques qui donnent e, d'autres théories qui donnent c, g,...

§ 35. En économie politique aussi, il faut ajouter, non substituer, les théories de l'économieappliquéeàcellesdel'économiepureoumathématique.L'économie mathématique a pour but principal de mettre en lumière la mutuelle dépendance des phénomènes économiques ; et, jusqu'à présent, on ne connaît aucune autre manière d'atteindre ce but [FN: § 35-1] .

§ 36. Voici l'un de ces nombreux individus qui ont le malheur de discourir sur des choses qu'ils ne comprennent pas ; il découvre – voyez quel génie ! – que l'économie pure n'est pas l'économie appliquée, et conclut, non pas qu'il faut y ajouter quelque chose pour connaître les phénomènes concrets, mais qu'il faut y substituer sa phraséologie. Eh ! brave homme, l'économie mathématique arrive au moins à nous faire connaître, en gros, comment opère la mutuelle dépendance des phénomènes économiques, tandis que ton galimatias ne nous apprend rien du tout !

§ 37. Voici un autre merveilleux esprit, qui veut substituer la psychologie à l'économie politique, parce que beaucoup de phénomènes économiques dépendent de la volonté de l'homme. Pourquoi donc s'arrête-t-il là et n'y substitue-t-il la géographie et même l'astronomie ? Car enfin le phénomène économique dépend aussi des mers, des continents, des fleuves et principalement du soleil qui féconde

La terre, inépuisable et suprême matrice.(V.H.)

Il est des gens qui donnent à ces élucubrations le nom d'Économie positive ; ils ont au moins le mérite d'amuser leur lecteur.

§ 38. Passant à un sujet plus sérieux, nous observerons que beaucoup d'économistes ont eu la tendance d'englober dans la théorie de la valeur, n'importe quelle théorie économique [FN: § 38-1] . À la vérité, presque tous les phénomènes économiques se manifestent par la valeur ; mais on doit seulement en conclure qu'en séparant les diverses parties de ces phénomènes, nous trouverons la théorie de la valeur, et non pas que l'on doit englober les autres parties dans cette théorie. On va encore plus loin, et la valeur devient la porte par laquelle ou veut que la sociologie fasse irruption en économie politique. Dieu merci, on s'en tient là ; bien d'autres choses pourraient passer par cette porte. Au moyen de la psychologie, on pourrait expliquer comment et pourquoi une chose, réelle ou imaginaire, vau t; puis la physiologie viendrait au secours de la psychologie. Pourquoi n’y ferait-on pas entrer aussi un peu de biologie, qui expliquerait les conditions fondamentales de la physiologie ? N'y mettrons-nous pas un peu de mathématiques ? car enfin, dans une équation, le premier membre vaut le second ; fourrons donc aussi la théorie des équations dans celle de la valeur. On peut continuer ainsi à l'infini.

Dans tout cela, il y a de vrai que le phénomène concret est très compliqué et peut être considéré comme formé de nombreuses parties A, B, C,... L'expérience montre que pour en acquérir la connaissance, la meilleure manière est de séparer les parties A, B, C,... et de les étudier une à une ; puis de les réunir de nouveau pour avoir ainsi la théorie du phénomène complexe (§ 2010 et Sv.). C'est ce que fait la science logico-expérimentale ; mais celui qui n'en a pas l'habitude va au hasard, passe de A à B, de B à C et ainsi de suite ; à chaque instant, il retourne en arrière, se trompe, et donne dans le galimatias ; quand il étudie A, il pense à B, et quand il étudie B, il pense à autre chose. Pire encore si quelqu'un étudie A ; il s'interrompt pour discourir sur B, et quand ou lui répond sur B, il discourt sur C ; il passe du coq à l'âne, barbote, parle hors de propos, et ne démontre qu'une chose : son ignorance complète de toute méthode scientifique.

§ 39. Ceux qui nient le caractère scientifique de l'économie politique montrent qu'elle ne suffit pas à expliquer les phénomènes concrets. Ils en tirent la conclusion qu'on doit l'exclure de l'explication de tels phénomènes ; tandis qu'au contraire la conclusion rigoureuse serait qu'il faut y ajouter d'autres théories. En raisonnant comme ces personnes, on devrait dire qu'il faut exclure la chimie de l'explication des phénomènes de l'agriculture, parce qu'elle seule ne suffit pas à les expliquer entièrement. On devrait aussi exclure des écoles d'ingénieurs, la mécanique rationnelle, qui est à la mécanique pratique, à peu près ce que l'économie pure est à l'économie appliquée.

§ 40. Il est très difficile et presque impossible d'obtenir que l'on sépare la simple connaissance des uniformités de la société, de l'action qui a pour but de les modifier. Si quelqu'un s'occupe uniquement de connaître ce qui existe, on veut à tout prix qu'il ait quand même un but pratique ; on s'efforce de le trouver ; et, puisqu'il n'y en a pas, on finit par l'inventer.

§ 41. Il est aussi très difficile d'obtenir qu'on n'aille pas au delà de l'expression de la pensée d'un auteur, et qu’aux propositions exprimées par lui on n'en ajoute pas d'implicites, qu'il n'a jamais eues en vue (§ 73 et sv., 311). Si vous remarquez un défaut à une chose A, on entend que vous blâmez la chose en son entier ; si vous y notez un avantage, on comprend que vous la louez dans son ensemble. Il paraît étrange que vous en signaliez les défauts, si vous ne voulez pas la blâmer dans son ensemble ; ou les qualités, si vous ne l'estimez pas digne de louange en son entier. Cela serait raisonnable, au moins en partie, pour un discours de propagande, car il n'appartient pas à l'avocat d'accuser son propre client ; mais la déduction n'est pas juste, quand on veut la tirer d'une simple description ou d'une recherche d'uniformités. À la rigueur, ce serait admissible, dans un raisonnement non pas logico- expérimental, mais par accord de sentiments (§ 514). En effet, celui qui suit une telle métho- de doit, pour obtenir l'approbation du sentiment d'autrui, exprimer le sien propre ; et, s'il ne le fait pas explicitement, on peut supposer qu'il le fait implicitement. Mais celui qui raisonne objectivement, selon la méthode logico-expérimentale, n'a pas à exprimer son propre sentiment, ni explicitement ni implicitement.

§ 42. Quant aux preuves, celui qui affirme une proposition ou une théorie logico- expérimentale (§ 13-I a) recourt à l'observation, à l'expérience, à leurs déductions logiques ; mais celui qui affirme une proposition ou une théorie non logico-expérimentale ne peut compter que sur le consentement spontané de l'esprit d'autrui, et sur les déductions plus ou moins logiques qu'il peut tirer des principes qui ont cours. En somme, il prêche plus qu'il ne démontre. Toutefois, cela n'est généralement pas admis par ceux qui font usage des théories non logico-expérimentales ; ils s'imaginent donner des preuves du même genre que celles dont on use pour les théories logico-expérimentales ; et, dans ces raisonnements pseudo- expérimentaux, ils profitent beaucoup de l'indétermination du langage vulgaire.

Quand il s'agit de persuader autrui, les preuves n'ont de valeur que pour qui est familier avec le raisonnement logico-expérimental. L'autorité a une grande part, même dans les propositions logico-expérimentales, bien qu'elle n'y ait aucunement la valeur d'une preuve. L'accord des sentiments, les passions, l'indétermination des termes ont une grande valeur dans tout ce qui n'est pas raisonnement logico-expérimental (§ 514).

§ 43. Quant aux preuves, l'expérience ne peut rien contre la foi ni la foi contre l'expérience ; de sorte que chacune a son domaine propre. Si Paul n'est pas croyant et nie que Dieu créa le ciel et la terre, et que vous lui opposiez l'autorité de la Bible, vous aurez donné un beau coup de sabre dans l'eau ; parce que Paul niera l'autorité de la Bible, et tout votre raisonnement tombera. Substituer l'autorité de l'expérience chrétienne à celle de la Bible serait un puéril expédient, parce que Paul répliquera que sa propre expérience ne l'engage pas le moins du monde à être d'accord avec vous ; et si vous lui répondez que celle-ci n'est pas chrétienne, vous aurez fait un superbe raisonnement en cercle. Il est en effet certain que si, seule est chrétienne l'expérience qui conduit à des résultats donnés, on en peut incontes- tablement déduire que l'expérience chrétienne conduit à ces résultats ; mais avec cela nous n'apprenons rien du tout.

§ 44. Qui affirme une proposition logico-expérimentale (§ 13-1 a) peut placer son contradicteur dans l'alternative ou d'accepter cette affirmation pour vraie, ou de refuser créance à l'expérience et à la logique. Si quelqu'un prenait ce dernier parti, il serait dans la situation de Paul dont nous parlions tout à l'heure, et vous n'auriez aucun moyen de le persuader.

§ 45. On voit donc que, si nous excluons comme toujours le raisonnement sophistique et de mauvaise foi, la différence, au point de vue de la force probante, entre les théories logico- expérimentales (I a) et celles qui ne le sont pas, consiste principalement en ce que, à notre époque et dans nos pays, il est plus facile de trouver quelqu'un qui refuse de croire au Coran, à l'Évangile, à l'expérience chrétienne, intime, humanitaire, rationnelle – on l'appellera comme on voudra, – à l'impératif catégorique, aux dogmes du positivisme, du nationalisme, du pacifisme ou à une infinité d'autres semblables, qu'à la logique et à l'expérience. En d'autres temps et dans d'autres pays, il en peut être autrement.

§ 46. Gardons-nous de vouloir, en aucune façon, comme le fait une certaine méta- physique matérialiste, doter la logique et l'expérience d'une force et d'une dignité supérieures à celle des dogmes acceptés par le sentiment. Notre but est de distinguer, non de comparer et surtout pas de juger des mérites et des vertus de ceux-ci et de celles-là (§ 69).

§ 47. Gardons-nous aussi de faire rentrer par la fenêtre, la certitude que nous avons chassée par la porte. Nous n'affirmons pas que la preuve logico-expérimentale soit supérieure à l'autre, qu'elle doive lui être préférée ; nous disons seulement, – ce qui est très différent, – qu'elle est la seule à employer par qui ne veut sortir du champ logico-expérimental. C'est même d'ailleurs une tautologie. Il serait donc inutile de l'exprimer, si une telle proposition n'était oubliée à tout instant par qui confond l'expérience et la foi, le raisonnement et le sentiment.

§ 48. Le cas extrême de celui qui dénie toute force probante à toute expérience, à tout raisonnement logique, est très rare. On peut taire, négliger, éviter par différents artifices les considérations logico-expérimentales ; mais il est difficile d'en faire entièrement abstraction; c'est pourquoi on essaye presque toujours de démontrer les théories qui ne sont ni objectives ni expérimentales, à l'aide de preuves pseudo-expérimentales et pseudo-logiques.

§ 49. Toutes les religions ont des preuves de ce genre, auxquelles on ajoute volontiers celles de l'utilité pour l'individu et la société. Et quand une religion se substitue à une autre, elle cherche à faire croire que ses preuves expérimentales sont meilleures que celles dont la religion vaincue peut se prévaloir. Les miracles chrétiens étaient, nous dit-on, certainement beaucoup plus concluants que ceux des païens, et aujourd'hui les preuves scientifiques du solidarisme et de l'humanitarisme sont incontestablement meilleures que les miracles chré- tiens. Pourtant celui qui étudie ces faits sans le secours de la foi ne les trouve pas très différents, et leur assigne exactement la même valeur scientifique, c'est-à-dire zéro.

Nous devons croire qu'à la bataille de Trasimène, la défaite des Romains fut causée par la négligence impie du consul Flaminius, à l'égard des présages envoyés par les dieux. Le consul et son cheval tombèrent devant la statue de Jupiter Stator ; les poulets sacrés refusèrent la nourriture ; enfin, l'on ne pouvait plus arracher de terre les enseignes [FN: § 49-1] . Nous tiendrons aussi pour certain, – davantage ou moins ? je ne sais – que les croisés durent leur victoire d'Antioche à la protection céleste, dont le signe concret fut la sainte lance [FN: § 49-2] . Il est de même certain, voire très certain, puisque c'est affirmé par une religion meilleure et plus récente, que Louis XVI de France perdit le trône et la vie uniquement par son manque d'amour envers son cher et bon peuple. Le dieu humanitaire de la démocratie ne laisse jamais de telles offenses impunies.

§ 50. Prenons garde que la science expérimentale n'a pas de dogmes, et que par consé- quent les faits expérimentaux ne peuvent s'expliquer que par l'expérience. Si l'on observait le contraire, cette science accepterait ces solutions comme elle accepte tout autre fait d'obser- vation. En effet, elle admet que l'invention peut parfois profiter de principes non-expérimen- taux, et cela parce qu'une telle proposition est d'accord avec les résultats de l'expérience [FN: § 50-1] .

Quant à la démonstration, l'histoire des connaissances humaines met clairement en lumière la faillite de toutes les tentatives d'expliquer les faits naturels, grâce à des proposi- tions découlant de principes religieux ou métaphysiques. Aujourd'hui, de telles recherches sont entièrement abandonnées en astronomie, en géologie, en physiologie et en toute autre science semblable. S'il en reste des traces dans la sociologie et dans ses branches : le droit, l'économie, la morale et autres, cela vient de ce que ces études n'ont pas encore atteint l'état exclusivement scientifique [FN: § 50-2] .

§ 51. Une des dernières tentatives, faites pour soumettre l'expérience à la métaphysique, est celle de Hegel avec sa Philosophie de la Nature ; laquelle, à vrai dire, atteint et dépasse les limites de la plus comique absurdité [FN: § 51-1] .

§ 52. D'autre part, on commence de nos jours à refuser de croire aux dogmes qui usurpent le caractère de la science expérimentale.

Les sectaires de la religion humanitaire ont coutume d'opposer les théories certaines de la science aux fables de la religion qu'ils combattent ; mais cette certitude n'est rien d'autre qu'un de leurs préjugés. Les théories scientifiques sont de simples hypothèses, qui vivent tant qu'elles sont d'accord avec les faits, et qui meurent et disparaissent quand de nouvelles études détruisent cet accord. D'autres leur sont alors substituées, auxquelles est réservé le même sort (§ 15).

§ 53. Supposons qu'un certain nombre de faits soient donnés. Le problème d'en trouver la théorie n'a pas une solution unique. Il peut y avoir différentes théories qui satisfassent également bien aux données du problème, et parmi elles le choix peut être quelquefois suggéré par des motifs subjectifs, comme serait celui d'une plus grande simplicité (§ 64).

§ 54. Dans les théories logico-expérimentales (I a) comme dans celles qui ne le sont pas, il existe certaines propositions générales, dites principes, dont on déduit logiquement des conséquences qui constituent les théories. La nature de tels principes diffère entièrement dans ces deux genres de théories.

§ 55. Dans les théories logico-expérimentales (I a), les principes ne sont autre chose que certaines propositions abstraites, dans lesquelles sont condensés les caractères communs de nombreux faits ; ces caractères dépendent des faits et non ceux-ci de ceux-là; ils ne les dominent pas, mais leur sont soumis ; ou les accepte comme hypothèses, pour autant et tant qu'ils concordent avec les faits ; on les rejette sitôt qu'ils s'en éloignent (§ 63).

§ 56. Au contraire, dans les théories non logico-expérimentales, nous trouvons épars des principes qui sont admis a priori, indépendamment de l'expérience qu'ils dominent. Ils ne dépendent pas des faits, mais les régissent ; ils ne leur sont pas assujettis, mais les commandent. On les accepte sans s'inquiéter des faits, qui doivent nécessairement s'accorder avec les déductions tirées des principes ; et quand ils paraissent ne pas être d'accord, on essaie divers raisonnements, jusqu'à ce qu'il s'en trouve un qui rétablisse l'accord ; lequel ne saurait jamais faire défaut.

§ 57. Chronologiquement, l'ordre de nombreuses théories est l'inverse de celui indiqué au § 13 ; c'est-à-dire que les théories non-logico-expérimentales précèdent souvent les autres (I a).

§ 58. Dans les théories non logico-expérimentales, la subordination des faits aux prin- cipes se manifeste de plusieurs façons :

1° On est tellement sûr des principes dont on part, que l'on ne s'occupe même pas de rechercher si leurs conséquences sont d'accord avec l'expérience. L'accord doit exister, et l'expérience, véritable servante, ne peut pas, ne doit pas se révolter contre sa maîtresse [FN: § 58-1] . Cet état s'observe spécialement quand les propositions logico-expérimentales tentent d'envahir le domaine des théories non-logico-expérimentales.

2° Une telle invasion se poursuivant, le progrès des sciences expérimentales finit par les affranchir de la servitude à laquelle elles étaient soumises ; on leur concède une certaine autonomie; il leur est permis de vérifier les déductions tirées des principes généraux ; mais on affirme que cette vérification aboutit toujours à confirmer les dits principes ; s'il semble qu'elle n'y aboutit pas, la casuistique vient à la rescousse pour établir l'accord désiré.

3° Quand enfin cette manière de maintenir la domination des principes généraux vient, elle aussi, à faire défaut, on se résigne à permettre aux sciences expérimentales de jouir de l'indépendance qu'elles ont conquise ; mais on affirme que leur domaine est quelque chose d'inférieur, puisqu'elles visent au relatif, au particulier ; tandis que les principes philoso- phiques visent à l'absolu, à l'universel.

§ 59. On ne sort pas du champ expérimental, ni par conséquent du domaine des théories logico-expérimentales (I a), en faisant usage d'hypothèses, employées uniquement comme moyen de déduction, et toujours subordonnées aux vérifications de l'expérience. On en sortirait, si ces hypothèses jouaient le rôle de raison démonstrative, indépendamment des vérifications expérimentales. Par exemple, l'hypothèse de la gravitation universelle ne nous fait pas sortir du champ expérimental, si, comme le fait la mécanique céleste moderne, nous entendons toujours soumettre ses déductions à l'expérience. Elle nous en ferait sortir, si nous déclarions qu'elle est une propriété essentielle de la matière, et que par conséquent les mouvements des astres doivent nécessairement se produire selon les déductions de cette hypothèse.

Cela n'a pas été compris de ceux qui, comme A. Comte, voulaient exclure de la science l'hypothèse de l'éther lumineux. Cette hypothèse et d'autres semblables ne doivent pas être jugées d'une façon intrinsèque, mais extrinsèque ; c'est-à-dire en observant si et jusqu'où leurs conséquences concordent avec les faits.

§ 60. Quand un très grand nombre de conséquences d'une hypothèse ont été vérifiées par l'expérience, il devient extrêmement probable qu'une nouvelle conséquence le sera aussi ; donc, en ce cas, les deux genres d'hypothèses notées aux § § 55-56 tendent à se confondre ; et, pratiquement, on est poussé à admettre la nouvelle conséquence sans la vérifier. Cela expli- que la confusion qui se produit dans l'esprit de beaucoup de gens, entre l'hypothèse soumise à l'expérience et celle qui la domine. Toujours pratiquement, il y a des cas où l'on peut accepter sans discussion les conséquences de certaines hypothèses. Par exemple, on met en doute, aujourd'hui, divers principes de la mécanique rationnelle, au moins pour des vitesses beaucoup plus grandes que celles qu'on observe en pratique ; mais il est manifeste que l'ingé- nieur constructeur de machines peut, sans le moindre danger d'erreur, continuer à admettre ces principes, puisque les vitesses des pièces de ses machines sont certainement bien éloignées de celles qui exigeraient un changement des principes de la dynamique.

§ 61. En économie pure, l'hypothèse de l'ophélimité reste expérimentale, tant que ses conséquences sont vérifiables par les faits ; il n'en serait plus ainsi si une telle dépendance venait à cesser. C'est ce que Walras n'a pas compris pour la valeur d'échange [FN: § 61-1]. Si nous nous passons de l'hypothèse d'ophélimité, ce qui est possible moyennant l'observation des courbes d'indifférence ou grâce à d'autres procédés semblables, nous nous soustrayons aussi à la nécessité de vérifier expérimentalement les conséquences d'une hypothèse qui disparaît.

§ 62. De même, l'hypothèse de la valeur demeure expérimentale, si, par valeur, on entend un fait dont les conséquences sont vérifiables expérimentalement ; elle cesse de l'être, quand ce mot désigne une entité métaphysique qui devrait dominer les vérifications expéri- mentales [FN: § 62-1](§ 104).

§ 63. Nous l'avons déjà dit : si l'on veut conserver rigoureusement leur caractère aux sciences logico-expérimentales, il faut envisager ce qu'on appelle des principes généraux (§ 55), comme de simples hypothèses ayant pour but de nous faire connaître une synthèse de faits, de les relier par une théorie, de les résumer. Les théories, leurs principes, leurs déduc- tions, sont entièrement subordonnés aux faits, et n'ont d'autre critère de vérité que de bien les représenter.

Ainsi est renversé le rapport qui, dans les théories non-logico-expérimentales (§ 13-II), unit les faits aux principes généraux ; mais l'esprit humain a une si grande inclination pour ce dernier genre de théories, que l'on vit souvent les principes généraux régner de nouveau dans celles qui avaient la prétention d'être rangées parmi les logico-expérimentales (I a). On admit que les principes avaient une existence presque indépendante ; qu'il y avait une seule théorie vraie et une infinité de fausses ; que l'expérience pouvait bien nous faire connaître quelle était la vraie, mais qu'elle-même devait ensuite s'y soumettre. Enfin, les principes généraux, sou- verains de par le droit divin dans les théories non-logico-expérimentales (§ 17), devinrent souverains par élection, mais souverains quand même, dans les théories logico-expéri- mentales (I a).

On obtient ainsi les deux sous-classes indiquées au § 13 ; mais il convient d'observer que souvent leurs caractères sont implicites plutôt qu'explicites; c'est-à-dire qu'on admet les principes généraux sans déclarer explicitement de quelle manière on les envisage.

§ 64. Le continuel progrès des sciences expérimentales amena de même la destruction de cette souveraineté élective, et nous conduisit ainsi aux théories rigoureusement logico- expérimentales (I a 1), dans lesquelles les principes généraux ne sont que des abstractions créées pour représenter les faits ; tandis qu'on admet qu'il peut y avoir différentes théories également vraies (§ 53), en ce sens qu'elles donnent une image également bonne des faits, et que parmi elles, le choix est arbitraire, entre certaines limites. En un mot, on peut dire que nous atteignons la limite extrême du nominalisme, pourvu qu'on dépouille ce terme de ses accessoires métaphysiques.