Vilfredo Pareto, Traité de sociologie générale, Volume I (1917)

|

This is an e-Book from The Digital Library of Liberty & Power <davidmhart.com/liberty/Books> |

Source

Vilfredo Pareto, Traité de sociologie générale. Édition française par Pierre Boven. Revue par l’auteur. Volume I (Paris: Librairie Payot, 1917). Volume II (Paris: Librairie Payot, 1919).

Editor's Note

Given the size and complexity of these volumes (1,761 pages of text; 2,612 numbered sections; and 1,785 footnotes) I have collected all the footnotes into a separate volume. It is suggested that this volume be read side-by-side with the volumes of text in order to save one from the inconvenience jumping back and forth.

Table des matières

Table analytique des matières contenues dans les deux volumes, vol. 1, pp. ix-xxx

- I. Généralites

- II. Théories Logico-Expérimentales et Théories Non Logico-Expérimentales

- III. Langage et Définitions

- IV. Table de Sujets Particuliers

Table des auteurs et des ouvrages cités (dans le premier volume), vol. 1, pp. xxxi-xlix

Errata, vol. 1, p. lx

Table des chapitres, vol. 1, , pp. lxi-lxii

Les chapitres

- Chapitre I. – Préliminaires (§1 à §144), vol. 1, pp. 1-64

- Chapitre II. – Les actions non-logiques (§145 à §248), vol. 1, pp. 65-149

- Chapitre III. – Les actions non-logiques dans l’histoire des doctrines (§249 à §367), vol. 1, pp. 150-204

- Chapitre IV. – Les théories qui dépassent l’expérience (§368 à §632),vol. 1, pp. 205-344

- Chapitre V. – Les théories pseudo-scientifiques (§633 à §841),vol. 1, pp. 345-449

- Chapitre VI. – Les résidus (§842 à §1088), vol. 1, pp. 450-577

- Chapitre VII. – Les résidus (suite) Examen des IIIe et IVe classes. (§1089 à §1206), vol. 1, pp. 578-648

- Chapitre VIII. – Les résidus (suite) Examen des Ve - et VIe classes. (§1207 à §1396),vol. 1, pp. 649-784

A Madame JANE REGIS

Hommage de Vilfredo Pareto

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÉRES

contenues dans les deux volumes↩

Les chiffres arabes indiquent les paragraphes.

Ceux qui sont munis d'un * se rapportent aux paragraphes les plus importants.

I GÉNÉRALITÉS

(I-a)

Les règles suivies dans un ouvrage n'ont rien d'absolu (II-l) ; elles sont établies suivant le but de l'ouvrage. Exposé de ces règles et de ce but [Chap. I, §4*, §5*, §6*, §70*, §71 ; voir Sociologie logico-expérimentale, Étude à laquelle nous procédons].

(I-b)

Pour faciliter l'étude, nous divisons les faits observés dans les sociétés humaines en deux catégories : (M) Les manifestations, par actes ou paroles, des instincts, des sentiments, des tendances, des appétits, etc., des intérêts, et les conséquences logiques ou pseudo-logiques tirées de ces manifestations. Cette catégorie comprend donc les actions non-logiques et les actions logiques [Ch. II]. On peut diviser en deux autres catégories la partie qui concerne les actions non-logiques, soit : Une partie (d), qui ne donne naissance à aucune manifestation verbale : une autre partie, (c), qui donne naissance à des manifestations verbales [§851* à §854, §1690*, §2083]. (N) Tous les autres faits du milieu dans lequel se trouvent les sociétés humaines. Cette division des faits est exclusivement expérimentale. Les deux catégories (M) et (N) ne correspondent nullement au « monde interne » et au « monde externe » des métaphysiciens [95* ; voir Concepts] ; ce sont de simples catégories de faits. Chez les animaux, la partie (c) fait défaut ; il ne reste que la partie (d) [voir : Actions non-logiques] ; chez les hommes, on néglige, on ne prend pas garde, on ignore que de nombreux groupes constituant (c) sont uniquement des manifestations d'instincts, de tendances, etc. [voir : Actions non-logiques, Dérivations]. L'un des buts du présent ouvrage est d'ôter ces voiles de la réalité [Ch. II, III, IV, V].

(I-c)

La partie (c) prédomine chez les hommes, puisqu'ils ont l'habitude d'exprimer verba- lement instincts, sentiments, etc., et qu'ils se complaisent à y ajouter des développements logiques ou pseudo-logiques. Elle se sépare facilement et spontanément des faits dont elle n'est qu'une manifestation, et paraît alors avoir une existence propre [§1690 ; voir : III. Langage]. La partie (c) se divise en deux autres : (a) une partie peu variable [résidus] ; (b) une partie très variable [dérivations] – §798* à §841 ; Ch. V, VII, VIII, IX, XI.

(I-d)

Nous avons à étudier les rapports suivants entre les catégories (M) et (N) de faits : (α) Les rapports mutuels entre (M) et (N) ; Les rapports de (M) et de (N) avec les théories, les doctrines, les propositions ; (γ) Les rapports de (M) et de (N) avec la constitution des sociétés humaines. Dans une première approximation, on peut, en de très nombreux cas, réduire la partie (M) à la partie (c), spécialement dans l'étude des théories [Ch. II, III, IV, V].

(I-e)

(α) Rapports mutuels entre (M) et (N). Il existe un certain rapport, qui n'est pas une correspondance parfaite, entre (M) et (N) ; de même entre les diverses parties de (M) et de (N), soit, en général, entre diverses catégories de faits [voir : Mutuelle dépendance]. Tout être vivant est adapté en une certaine mesure, au milieu où il vit, et aussi bien au point de vue des formes matérielles qu'à celles de l'instinct, des sentiments, etc., il se trouve dans une certaine dépendance avec ce milieu. Par exemple, l'instinct des animaux qui vivent de proie est en corrélation avec l'existence de cette proie [§1768 à §1770]. Plus brièvement, on peut dire qu'il peut y avoir certaines corrélations entre ces groupes de faits de (M) et les groupes de faits de (N). Nous avons surtout à nous occuper des corrélations entre (c) et (N). On peut comparer les groupes de (c) à des nébuleuses ayant chacune un noyau entouré d'un amas. Dans quelques-unes de ces nébuleuses, il y a, tant bien que mal, une certaine correspondance entre le noyau et les faits (N) ; mais avec l'amas cette correspondance fait défaut. Dans d'autres nébuleuses, la correspondance fait défaut avec le noyau et avec l'amas [§1767]. En d'autres termes : certains groupes de (c) sont semblables à une mauvaise photographie de (N) [§1778-1*, (III-f] ; certains autres n'ont que peu de chose ou rien de commun avec (N) [Ch. XI, XII].

(I-f)

Parmi les groupes de (c) qui n'ont rien de commun avec (N) se trouvent ceux qui correspondent entièrement à un monde dit surnaturel ou métaphysique, en somme à un monde non-expérimental ; et aussi ceux dans lesquels cette correspondance n'est que partielle. Les sciences logico-expérimentales ne s'occupent pas de ces rapports [voir : (II-g), (II-h), (II-i).

(I-g)

(β) Rapports de (M) et de (N) avec les théories. Au lieu de (M) nous pouvons, pour une première approximation, considérer (c). Au point de vue indiqué, la catégorie (c) peut être divisée en deux sous-catégories : (c1) celle qui réside en l'auteur de la théorie ; (c2) celle qui réside en d'autres hommes, avec lesquels il est en relations ; (c1) et (c2) ont des parties communes. Toute théorie dépend évidemment de (c1). Les différences entre les diverses théories proviennent des variétés de cette dépendance et des divers modes suivant lesquels on tient compte de (c2) et de N [voir : Objectif et Subjectif, Dérivations, Résidus ; Ch. I, III, IV, V].

(I-h)

Il existe une partie commune à la sous-catégorie (c1) et à la sous-catégorie (c2), chez les individus de la collectivité à laquelle appartient l'auteur. Ce fait explique l'illusion des personnes qui, dans leurs raisonnements, partant de (c1), croient partir d'une entité impersonnelle, et atteindre à l'absolu en s'élevant au-dessus du contingent [voir : Dérivations, Esprit humain, Consentement].

(I-i)

(γ) Rapports de (M) et de (N) avec la constitution des sociétés humaines. À ce point de vue, on peut diviser (M) en deux parties : (Ms) Instincts, sentiments, etc. [voir Résidus] ; (Mr) Raisonnements [voir Dérivations]. Théoriquement, à l'un des extrêmes, on a des sociétés déterminées par (Ms) et par (N) : telles sont probablement les sociétés animales. À l'autre extrême, on aurait des sociétés déterminées par (Mr) et par (N). Mais ces sociétés n'existent pas dans le monde concret [2143]. Croire qu'elles peuvent exister, est l'un des dogmes qui divinisent la Raison ou la Science [voir : Religion et métaphysique de la Raison, Idem de la Science]. Les sociétés humaines occupent des degrés intermédiaires [2146]. Pour autant que nous pouvons le savoir, l'ensemble de (M) et de (N) paraît déterminer la constitution de ces sociétés [Ch. XII].

(I-l)

Parmi les rapports de (M) et de (N) avec la constitution des sociétés, une place très importante appartient aux rapports avec les diverses utilités des individus, des collectivités, des sociétés, de la race humaine, etc. [voir : Utilité]. La science logico-expérimentale ne peut en avoir connaissance que par l'examen des faits (II-b) ; les sciences non-logico-expéri- mentales fixent habituellement a priori tous ces rapports ou une partie d'entre eux. Elles les réduisent très souvent à une identité entre certaines utilités et une de leurs entités à laquelle elles donnent le nom de « vérité » [Ch. XI, XII, XIII ; voir : Métaphysique et Théologie, Vérité et Utilité].

(I-m)

La société humaine est hétérogène. La théologie de l'égalité nie cette hétérogénéité, comme autrefois la théologie chrétienne nia les antipodes. La science logico-expérimentale ne peut se soucier ni de l'une ni de l'autre, lorsqu'elle recherche les uniformités des faits ainsi travestis. Elle s'en occupe, au contraire, pour connaître comment ces théologies se sont constituées, et à quels sentiments, tendances, etc., elles correspondent [voir : Dérivations, Résidus.] En une première approximation, certains phénomènes peuvent être considérés en moyenne, pour une société donnée ; mais il est presque toujours indispensable de procéder à une seconde approximation qui tienne compte de l'hétérogénéité. Nous devons dès l'abord considérer certains autres phénomènes en rapport avec l'hétérogénéité sociale, afin de ne pas nous éloigner trop de la réalité. Pour étudier cette hétérogénéité, on peut diviser la société en différentes classes ou castes, suivant divers critères. Il faut considérer ces classes ou castes, non seulement à l'état statique, mais aussi à l'état dynamique. De là les études sur la circulation des élites, sur la circulation des classes de rentiers, de spéculateurs, et d'autres encore. Enfin, il faut tenir compte des caractères différents de ces classes, pour étudier la forme et l'évolution de l'ensemble social (I-r) [voir : Classes sociales ou castes, Démocratie, Évolution, Proportion des résidus, etc., Résidus, Répartition et changement dans l'ensemble d'une société, Utilité des doctrines, Spéculateurs, Vérité].

(I-n)

La société humaine est considérée comme un système de molécules [§2066*] qui ont certaines propriétés, dans l'espace et dans le temps, sont soumises à certaines liaisons, présentent certains rapports. Les raisonnements [dérivations], les théories, les croyances qui ont cours dans cet agrégat, sont considérés comme des manifestations de l'état de cet agrégat, et sont étudiés comme des faits, à l'égal de tous les autres faits sociaux (II-e). Nous en recherchons les uniformités, et nous nous efforçons de remonter à d'autres faits dont ceux-ci procèdent. Nous n'entendons nullement opposer une dérivation à une autre dérivation, une croyance à une autre croyance. Il nous importe seulement de savoir en quel rapport se trouvent les dérivations et les croyances entre elles et avec les autres faits, dans le temps et dans l'espace [voir : Apostolat, Applications pratiques, Actions, Ensemble social, Économie, Phénomène économique, Éléments qui déterminent l'équilibre économique et l'équilibre social, Équilibre social et équilibre économique, Expérience, Formes sociales, Lois expé- rimentales, Utilité, Maximum d'utilité, Méthode historique, Morale, Objectif et Subjectif, Système social, Résidus, Dérivations, Sentiment, Société, Sociologie logico-expérimentale, Étude à laquelle nous procédons, Histoire, Spéculateurs, Théories].

(I-o)

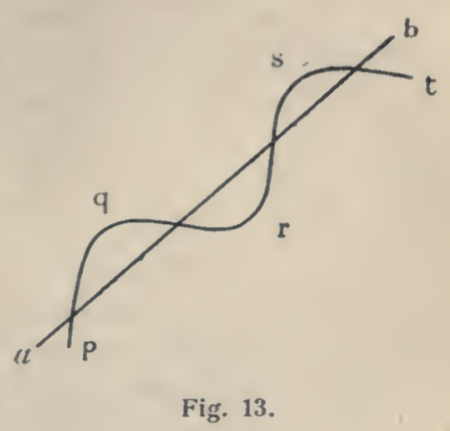

Les phénomènes sociaux présentent habituellement une forme ondulée, oscillatoire. Les ondes sont de divers genres et de diverses intensités. Elles peuvent, par conséquent, être divisées en différentes catégories, qui indiquent certaines périodes des phénomènes [voir : Ondes, Périodes économiques et sociales ; Ch. XIII].

(I-p)

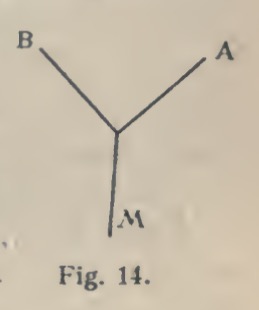

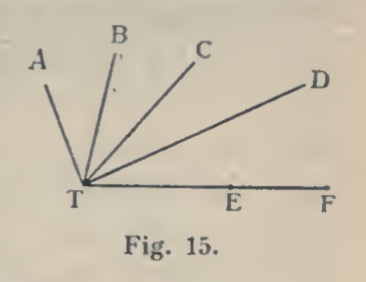

Mutuelle dépendance. Les molécules du système social sont mutuellement dépendantes dans l'espace et dans le temps. La mutuelle dépendance dans l'espace apparaît dans les rapports des phénomènes sociaux. Soient A, B, C... , les diverses parties en lesquelles, pour faciliter notre étude, nous estimons utile de diviser l'ensemble du phénomène social. La science logico-expérimentale qui étudie A [par exemple l'économie] tient compte directement de la mutuelle dépendance des molécules de A. Les sciences logico-expérimentales qui étudient B, C.... procèdent de même (voir : Mutuelle dépendance]. Ensuite, la science logico- expérimentale qui étudie l'ensemble A, B, ou A, B, C, ou A, B, C, D..., etc., doit tenir compte de la mutuelle dépendance de A et de B, ou de A, de B, de C, etc. On exprime ce fait en disant que la science logico-expérimentale sépare l'analyse de la synthèse, et fait succéder celle-ci à celle-là (II-q) ; et aussi en observant que la science qui étudie A ne peut donner une théorie complète des phénomènes concrets dont se compose apparemment A (II-r). En réalité, A se compose uniquement d'abstractions de ces phénomènes, dont on a précisément éliminé toutes les parties qui dépendent de B, C, D,... La synthèse, qui fait suite à l'analyse, a pour but de rendre à ces parties leur place. Les personnes qui, en sciences sociales, suivent les méthodes des sciences non logico-expérimentales, ne peuvent comprendre cela, parce qu'elles raisonnent sur des concepts [94, 95*] plus que sur des faits ; et les concepts sont non seulement beaucoup plus simples que les faits, mais apparaissent en outre beaucoup plus indépendants [voir : Juste, Injuste, Moral, Immoral, Pratique et Théorie, Prescriptions]. De l'incapacité de ces auteurs à comprendre la réalité expérimentale, il résulte que lorsqu'on observe que la théorie logico-expérimentale qui étudie A ne peut expliquer un phénomène concret apparemment compris dans A, ils concluent qu'il faut rejeter cette science, tandis qu'au contraire il faut seulement la compléter en y ajoutant d'autres études (II-s). Ou bien ils font pis, et usent d'une dérivation verbale qui révèle leur grande ignorance de la réalité expérimentale ; ils affirment que les lois économiques et sociales souffrent des exceptions, et ils ne s'aperçoivent pas du ridicule qu'il y a à affirmer l'existence d'uniformités non- uniformes [§109*, §1689-3*, §1792*].

(I-q)

Mutuelle dépendance. Si l'on considère les phénomènes dans le temps, aux observations précédentes il faut en ajouter d'autres. La forme des phénomènes sociaux est essentiellement oscillatoire (I-o). Pour un phénomène A, nous avons une suite d'oscillations ; de même pour les phénomènes B, C, D,... Il faut considérer : 1° la mutuelle dépendance des oscillations de A, et de même celle des oscillations de B, C, D,... séparément pour chaque phénomène ; la mutuelle dépendance des oscillations des différents phénomènes [§2552*]. Cette dernière étude se rapproche beaucoup plus que la première de l'étude de la mutuelle dépendance dans l'espace (I-p). L'action des oscillations précédentes sur les suivantes pourrait apparaître dans l'étude de l'évolution, si l'on accomplissait cette étude en tenant compte de la forme oscillatoire des phénomènes [§2585]. Beaucoup de personnes sont empêchées de le faire, parce qu'elles recherchent, afin de la faire disparaître, la cause des maux de la société [§2541] ; ou bien parce qu'au lieu d'étudier comment sont les faits, elles prêchent en vue de les modifier ; ou parce qu'à l'histoire logico-expérimentales, elles substituent des histoires éthiques, théologiques, etc. [voir : Histoire]. En réalité, la succession des oscillations peut, pour un grand nombre de phénomènes, se produire d'une manière grossièrement analogue à la succession des divers âges de la vie humaine [§2541]. De même que la naissance est pour l'homme l'origine de la jeunesse, et qu'avec la jeunesse elle est l'origine de l'âge mûr, et enfin de la vieillesse et de la mort, de même les périodes précédentes des phénomènes sociaux peuvent, dans une certaine mesure, être considérées comme l' « origine » des périodes suivantes, et certains faits peuvent favoriser d'abord la prospérité, ensuite la décadence [2541, 2585*]. Tout cela est contraire aux résultats des théories et des histoires non logico- expérimentales, qui, de l'éthique, de la métaphysique ou de quelque théologie, se flattent de tirer un jugement absolu (II-m) sur la valeur des faits [voir : Théories, Religions, Métaphysique, Sociologie].

(I-r)

Proportions des résidus dans les diverses classes sociales. Si, parmi les innombrables éléments qui sont en rapport avec les formes sociales et leurs évolutions, on recherche les faits principaux, on y trouvera la proportion des résidus dans les diverses classes sociales, et surtout la proportion des résidus de la Ie et de la IIe classes, dans la partie gouvernante et dans la partie gouvernée. L'histoire confirme qu'on obtient une première et grossière image des phénomènes, en portant son attention principalement sur ces proportions, et d'une manière subordonnée à d'autres circonstances importantes [Ch. XII, XIII].

II THÉORIES LOGICO-EXPÉRIMENTALES ET THÉORIES NON LOGICO-EXPÉRIMENTALES

Sauf indication contraire, par « expérience » il faut entendre « expérience et observation ».

(II-a)

Pour trancher un différend, il faut un juge [§17 *, §27, §28, §961]. Dans les sciences logico-expérimentales, ce juge est exclusivement l'expérience objective, dont on tire les preuves [§16, §17, §42, §69*-7, §475]. Dans les sciences non logico-expérimentales, on peut avoir divers autres juges. Tels seraient les livres sacrés pour les croyants de certaines religions, la « conscience » pour certains métaphysiciens, l'auto-observation pour d'autres, les principes « nécessaires » pour d'autres encore, etc. [voir : Vérité, Auto-observation, Néo- chrétiens, Droit naturel, Droite raison, Nature, Bien, Métaphysique, etc.]. Très souvent les sciences non logico-expérimentales ont pour juge l'accord avec les sentiments [§42, §49, §581 : voir Logique des sentiments, Persuader.] On fait en outre intervenir la considération de l'utilité : une doctrine passant pour « vraie » parce qu'elle est « utile » [voir : Vérité] – [§423, §473, §474, §475, §581, §593, §594, §961 : voir : Étude à laquelle nous procédons. Sociologie].

(II-b)

Les théories logico-expérimentales se laissent guider uniquement par les faits ; elles sont constituées par des propositions descriptives qui affirment des uniformités expérimentales, et par des conséquences logiques de ces propositions [voir : Théories]. Les théories non-logico- expérimentales visent à dominer les faits, et renferment des propositions qui ajoutent quelque chose aux uniformités expérimentales [§55, §56, §521, §524 ; voir : Lois (uniformités), Principes, Métaphysique].

(II-c)

Les sciences logico-expérimentales déduisent les principes des faits [2078-1], auxquels les principes sont toujours subordonnés. Les sciences non-logico-expérimentales posent a priori certains principes dont les faits dépendent [§10, §11, §22, §23*, §24, §54* à §56, §57*, §63*, §90 à §93, §343, §514, §521, §638*, §642*, §643*, §665, §976, §1532, §2397, §2398].

(II-d)

Les théories logico-expérimentales raisonnent sur les faits, c'est-à-dire sur les catégories (c2) et (N) de (I-g) ; elles tiennent compte des éléments (c1) uniquement comme de simples faits, jamais comme de sentiments qui s'imposent ; elles s'occupent exclusivement de mettre en rapport certains faits avec d'autres faits [voir : Explications] ; tout ce qui dépasse l'expérience leur est étranger [Ch. IV, VI ; les abstractions sont des parties communes à certains faits. Les théories non logico-expérimentales raisonnent au moyen de sentiments (c1) de l'auteur (I-g), et surtout grâce à l'impression que produisent sur lui certains mots [voir : Langage] ; elles s'occupent non seulement des faits, mais aussi de certaines entités qui dépassent l'expérience [Ch. IV, V], et avec lesquelles elles mettent en rapport les faits. Pour de telles théories les abstractions ne sont pas seulement des résumés de certaines parties des faits : elles ont une existence propre et indépendante. La différence entre les théories logico- expérimentales et celles qui ne le sont pas consiste avant tout en ce que les premières ont pour but de réduire à zéro la partie contenant exclusivement (c1) [§2411 * ; Ch. I] ; les secondes attribuent, souvent implicitement, parfois explicitement, un rôle plus ou moins prépondérant et dominant à (c1) [voir : [Classification, Théories]. À l'un des extrêmes se trouvent les théories qui s'efforcent de combattre la prédominance du groupe (c1), pour ne s'attacher qu'à (c2) et à (N) ; du moins autant que possible, car il est bien difficile d'éviter entièrement (c1). À l'autre extrême se trouvent les théories qui attribuent un rôle prédominant aux sentiments exprimés par (c1) ; du moins autant qu'elles le peuvent, car il est de même bien difficile d'ignorer entièrement (c2) et (N) [§142*, §143, §170] – [§9, §10, §69, §75, §76*, §108, §170, §514-2, 521, 803, §804, §977* à §979, §2411 ; Ch. I, III, IV, V ; voir : Objectif et subjectif, Hypothèses expérimentales et hypothèses non-expérimentales, Économie en partie non logico-expérimentale, Sociologie en partie non logico-expérimentale].

(II-e)

Les sciences logico-expérimentales étudient comme de simples faits sociaux (I-n) les théories, les doctrines, les propositions, etc., qui ont cours dans la société, même si ces théories, doctrines, etc., ne sont pas logico-expérimentales, ou si elles sont fantaisistes, absurdes, etc. [§7, §12, §69*-6°, §81, §145, §466, §514-2, §838, §843, §845]. Analogies avec l'étude de la philologie [§346, §468, §469, §659, §879* à §883 ; voir : Dérivations].

(II-f)

Chronologiquement, les sciences non-logico-expérimentales précèdent d'habitude les sciences logico-expérimentales [§57].

(II-g)

Le domaine des théories logico-expérimentales est nettement distinct de celui des théories non logico-expérimentales, et n'a aucun point de contact avec lui. L'étude du monde expérimental n'a rien de commun avec l'étude du monde non-expérimental [§16, §43, §69*- 2°, §70, §97, §474, §477, §481, §973]. Chaque étude est souveraine dans son domaine, et l'on ne saurait admettre qu'elle envahisse celui de l'autre [§16, §43, §69*-3°, §70*, §477].

(II-h)

Les dieux, les êtres divinisés sont en dehors de la réalité expérimentale à l'égal des abstractions métaphysiques [voir : Métaphysique et théologie], ou des abstractions pseudo- expérimentales [voir : Théories, Néo-chrétiens]. Pour la science logico-expérimentale, autant vaut une simple abstraction métaphysique qu'une abstraction divinisée [§1667 ; voir Gnose]. Au point de vue de l'approximation de la réalité expérimentale, autant valent les entités et les principes métaphysiques que les entités et les principes théologiques, et en général les entités et les principes non-expérimentaux [§67, §616, §928, §1667, §1767 ; voir : Entités, Religion, Métaphysique]. Il n'y a pas de religion plus ou moins scientifique qu'une autre [§16-2, §43, §309, §377, §569, §570, §616, §630*, §765, §928, §1533, §1767 ; voir : Néo-chrétiens, Modernistes]. La métaphysique n'est pas plus « scientifique », plus près de la réalité que la théologie [§67, §378*, §928, §1533, §1538 ; voir : Impératif catégorique, Droite Raison, Nature, etc.].

(II-i)

La science logico-expérimentale ne peut accepter de théorèmes établissant des rapports entre des choses qui, toutes ou en partie, sont en dehors du monde expérimental (§479, §1667). De même elle ne peut accepter, si la vérification expérimentale fait défaut, des théorèmes qui établissent des rapports uniquement entre des choses du monde expérimental, mais qui sont obtenus grâce à l'élimination d'entités non-expérimentales [§479, §480* à §482, §1540, §1607*, §1608]. Enfin, elle repousse aussi la conclusion qu'on voudrait tirer du fait que ces théorèmes sont ou ne sont pas vérifiés par l'expérience, pour démontrer l'existence ou la non-existence hors du monde expérimental, de l'entité éliminée [§481*, §487, §516 ; voir : Religions, Prophéties, Miracles, Entités, etc.]. Toutes ces propositions sont des conséquences de (II-g).

(II-l)

Étant donné qu'on ne peut comparer d'une manière absolue l'étude logico-expérimentale avec des études non logico-expérimentales, on ne peut dire laquelle est la « meilleure », la « moins bonne », la pire. On pourrait le dire d'une manière contingente, en indiquant le but que l'on veut atteindre [§70*, §71 voir : Casuistique, Fin, Vérité, etc.].

(II-m)

Les sciences logico-expérimentales sont entièrement contingentes ; les sciences non logico-expérimentales visent à l'absolu [voir : Absolu et contingent]. Les premières n'ont pas de conclusions « certaines », « nécessaires » [§1531], « absolues », mais seulement probables, très probables [voir : Probabilité]. Ces conclusions sont toujours énoncées avec la restriction : dans les limites du temps, de l'espace et de l’expérience à nous connus [§69-5°]. Les secondes ont des conclusions « certaines » « nécessaires », « absolues », sans conditions restrictives [§47, §69*-5°, §97, §408, §529-2, §976, §1068, §1531*, §1532, (I-r)].

(II-n)

Les sciences logico-expérimentales n'ont pas de principes « certains ». Les sciences non- logico-expérimentales ont de tels principes, auxquels elles donnent le nom de « principes naturels » ou « nécessaires », de « lois » considérées comme différentes des uniformités expérimentales, d'axiomes théologiques ou métaphysiques, etc. [§55, §56, §90, §91, §642, §1068 ; voir : Lois (uniformités), Métaphysique, Religion, etc.].

(II-o)

Les personnes qui cultivent les sciences non logico-expérimentales ne saisissent habituellement pas le caractère contingent des sciences logico-expérimentales, et raisonnent comme si ces sciences avaient aussi en vue un « absolu » quelconque, simplement différent de celui des sciences non logico-expérimentales [§973]. Par conséquent elles s'imaginent que les sciences logico-expérimentales ont des dogmes, tels que celui-ci : le « vrai » ne peut être connu que par l'expérience [§16] ; ou bien : le « vrai » expérimental est supérieur à d'autres « vrais » [§26, §46*, §69] ; ou encore : les théorèmes des sciences logico-expérimentales donnent la « certitude » ; ils nous font connaître des « lois » et non de simples uniformités expérimentales ; « tout » peut s'expliquer par l'« expérience » [déterminisme]. On ne parvient pas à leur faire comprendre qu'un tel énoncé suffit pour montrer qu'il ne peut être celui d'un théorème logico-expérimental, dans lequel il n'y a jamais aucune place pour l'absolu que renferme le terme « tout » [§88, §528* à §532, §976, §1531* ; voir : Lois (uniformités), Vérité, Dérivations, Déterminisme, etc.].

(II-p)

Les théories logico-expérimentales sont dans un continuel DEVENIR ; elles procèdent par approximations successives. Les théories non-logico-expérimentales atteignent habituellement du premier coup un état qui paraît à leurs fidèles devoir être immuable, bien qu'en fait il change avec les auteurs et les fidèles [§69*-9°, §91, §92, §106, §107, §144, §826, §1531*, 2410 ; voir : Approximations successives, Faits, Concret, Ondulations, etc.].

(II-q)

Les sciences logico-expérimentales séparent l'analyse de la synthèse (I-p). Chacune d'entre elles est essentiellement analytique : elle détache les différentes parties d'un phéno- mène concret, et les étudie séparément. On procède à la synthèse en unissant les conclusions de plusieurs de ces parties (I-p). Les mouvements réels sont toujours considérés séparément des mouvements virtuels, l'étude de ce qui est, de l'étude de ce qui doit être [pour atteindre un but déterminé]. Les sciences non logico-expérimentales tendent à unir l'analyse et la synthèse, à les confondre, sans même que les auteurs de ces sciences se rendent compte qu'il y a lieu de considérer à part l'analyse et la synthèse. Ils ne distinguent pas ou distinguent mal les mouvements réels des mouvements virtuels [voir : Mouvements]. Chacune de ces sciences prétend connaître entièrement, d'un seul coup, certains phénomènes ; et lorsque l'expérience démontre que cette prétention est vaine, cette science recourt à des subterfuges souvent puérils, tels que changer le sens des mots [voir : Valeur] ; ou bien admettre, au moins implicitement, que ce qui n'est pas devrait être ; ou encore chercher délibérément ce qui doit être, L'élément non-expérimental réside dans le terme doit, employé d'une manière absolue, sans indication d'un but expérimental [§10, §28* à §32, §33 à §40, §69*, §253, §265, §277, §279, §297 à §299, §346, §483, §518, §605, §613, §701, §711, §804, 817*, §818, §845, §966* à §975, §1459, §1687, §1689, §2016, §2017, §2147, §2214, §2411, §2219 ; voir : Devoir, Empirisme, Pratique et théorie, Applications pratiques, Absolu et contingent, etc.].

(II-r)

À elle seule, l'économie ne peut donner une théorie de la valeur, du capital, de l'intérêt, de la protection, etc., si par ces termes on entend des phénomènes concrets. Il est nécessaire d'ajouter les conclusions d'autres sciences (I-p). De même, la comptabilité ne peut, à elle seule, donner une théorie du commerce concret, ni la thermodynamique une théorie des machines à vapeur concrètes, etc. §135, §36, §38, §2022* à §2024, §2219*].

(II-s)

Dans les sciences non logico-expérimentales, pour la connaissance du phénomène concret, la synthèse doit suivre l'analyse. C'est pourquoi, lorsqu'il arrive que l'une des sciences logico-expérimentales n'explique pas entièrement un phénomène, il est nécessaire de la compléter à l'aide d'autres théories, et non de la rejeter ni de tenter de la compléter au moyen d'une synthèse arbitraire en changeant le sens des termes employés, ou en divaguant dans le domaine non-expérimental. Au contraire, cette voie est habituellement suivie par les personnes qui ne sont pas accoutumées à raisonner suivant les méthodes des sciences logico- expérimentales, et parfois aussi par les personnes auxquelles ces méthodes sont familières dans les sciences naturelles, mais qui se laissent entraîner par le sentiment et par les intérêts, dans les sciences économiques ou sociales [§33* à §39, §2017* à §2024 ; voir : Dérivations].

(II-t)

Les théories logico-expérimentales visent au perfectionnement de la méthode quantitative ; les théories non logico-expérimentales sont habituellement qualitatives [§108, §144*, §2091* à §2104, §2107, §2122*, §2155*, §2175, §2467 et sv. ; voir : Quantitatif et qualitatif].

(II-u)

La réalité expérimentale et l'utilité sociale sont deux choses entièrement distinctes, parfois opposées. Dans les théorèmes des sciences logico-expérimentales, on trouve la première, et l'on peut ne pas trouver la seconde. Dans les théorèmes des sciences non logico- expérimentales, habituellement on ne trouve pas la première, mais on y peut trouver la seconde. En somme, une théorie peut être d'accord avec l'expérience et nuisible à la société, ou bien en désaccord avec l'expérience et utile à la société [voir : Vérité, Religion et métaphysique de la Raison, Morale, Religion, Fins idéales].

III LANGAGE ET DÉFINITIONS

LANGAGE

(III-a)

Langage scientifique et langage vulgaire [§108*, §109, §113* à §118, §245, §266, §331, §366, §396, §408, §815, §960*, §1545, §2240].

(III-b)

Dans les sciences logico-expérimentales, on s'efforce de rendre le langage aussi précis que possible ; les termes sont d'autant meilleurs qu'ils sont mieux déterminés. Dans les sciences non logico-expérimentales, on s'efforce de laisser le langage indéterminé, pour tirer avantage de ce caractère : les termes sont d'autant meilleurs qu'ils sont plus indéterminés [§9, §18, §21, 26, §69*-9°, §108, §171, §408, §499 à §506, §507*, §508, §515*, §586, §595, §596*, §640, §965, §1546*, §1522 à §1554, §1686 ; voir : Dérivations, Contradictoires, Persuader, Logique].

(III-c)

Au point de vue logico-expérimental, toute discussion est vaine, où l'on use de termes tels qu'on ne sait pas avec précision à quoi ils correspondent réellement §127*, §69, §108, §119, 380, §442, §490, §965 ; voir : (II-i)

(III-d)

Les sciences logico-expérimentales ne discutent jamais sur les noms ; elles discutent sur les choses désignées par les noms. Un raisonnement logico-expérimental conserve entière- ment sa valeur, si l'on substitue des lettres de l'alphabet ou des nombres, aux noms usuels des choses. Pourvu que les choses soient désignées sans aucun doute ni équivoque, il importe peu ou point comment elles le sont. Les sciences non logico-expérimentales discutent sur les noms. Il convient qu'elles suivent cette voie, car, en ces sciences, lorsque les noms ne désignent pas des choses entièrement fantaisistes, ils ajoutent pour le moins quelque chose de non-expérimental aux choses qu'ils doivent désigner. Cette adjonction consiste très souvent en sentiments de l'auteur ou d'autres personnes (II-d). Les controverses des sciences non logico-expérimentales tendent donc à devenir des logomachies. Elles perdent leur valeur et leur sens, si l'on substitue des lettres de l'alphabet ou des nombres aux noms usuels des choses, car ces lettres ou ces nombres n'agissent pas sur les sentiments comme le font les noms usuels [§16, §21*, §113 à §116*, §119, §124, §128, §380, §514, §580, §642*, §2002*].

(III-e)

Dans les sciences logico-expérimentales, le langage, étant arbitraire (III-r), n'exerce aucune influence sur les choses. Dans les sciences non logico-expérimentales, le langage, ayant une existence indépendante des choses, peut paraître exercer sur elles une influence plus ou moins grande, et en exerce certainement une sur les théories que l'on fait au sujet de ces choses. L'une et l'autre influences peuvent être légères, puis, graduellement, atteindre à un extrême où les mots paraissent exercer un pouvoir occulte sur les choses (magie), ou bien où ils servent à édifier des théories entièrement en dehors de la réalité (métaphysique, théologie) [voir : Concepts et faits, Dérivations, Religions, etc. ; §182*, §183, §227, §514, §958 à §965]. Mots transformés en choses [§658, §660, §691, §698, §1548, §1686].

(III-f)

Le langage reflète les faits extérieurs, dans la meilleure hypothèse, comme une photographie mal faite, voire très mal faite, et qui, dans les cas défavorables, peut même devenir entièrement imaginaire. Quiconque raisonne sur les noms agit comme celui qui, de ces photographies, croirait tirer la connaissance précise des choses qu'elles représentent mal [§108-1, §118, §600, §691, §694, §695, §1767, §1769, §1772].

(III-g)

Dans les conditions les plus favorables, en peut tirer quelque chose du langage vulgaire pour constituer une théorie, de même que, dans les conditions les plus favorables, on peut tirer quelque chose des photographies pour connaître les choses qu'elles représentent mal. Comme le langage vulgaire est habituellement synthétique, lorsqu'on en use, on tient compte, bien que rarement et mal il est vrai, de la mutuelle dépendance des phénomènes. Ce peut être utile si, pour cela, on ne dispose d'aucun autre moyen qui soit meilleur [§108, §109, §117, §118*, §1767].

(III- h)

Dans la vie pratique, pour constituer des théories, on peut tirer bien davantage du langage vulgaire, précisément parce que l'adjonction de sentiments (III-d), est un élément important des décisions pratiques [113*, 815, 817 ; voir : Empirisme, Pratique et théorie, Dérivations].

(III-i)

Conséquences de l'indétermination du langage vulgaire [§266, §267, §365, §366, §376, §1545, §1546*, §1552, §1556, §1797, §1857, §1904 à §1912, §1937, §2240].

(III-l)

Le langage comme manifestation d'actions non-logiques [§158* ; voir : (III-h)].

(III-m)

Étant donné que les sciences logico-expérimentales usent d'un langage objectif et précis, il ne faut jamais rien entendre au delà de ce qu'il exprime ; il faut repousser toute adjonction que le sentiment serait porté à faire. Étant donné que les sciences non logico-expérimentales usent d'un langage en partie subjectif et dépourvu de précision, on peut souvent entendre ce qui va au delà de ce qu'il exprime, ou ce qui diffère du sens rigoureux. Les adjonctions ou les modifications faites de cette manière par le sentiment concordent très souvent avec celles que l'auteur entendait faire à son exposé. Par conséquent, l'interprétation qui n'est pas rigoureuse se rapproche souvent de l'idée de l'auteur plus que l'interprétation rigoureuse. [§41*, §74*, §75*, §171, §311, §1678 et sv. ; voir : Pratique et théorie.]

DÉFINITIONS

(III-n)

Dans les sciences logico-expérimentales, étant donnée la chose, on détermine arbitrairement (III-r) le nom. Dans les sciences non logico-expérimentales, étant donné le nom, on cherche souvent la chose à laquelle il devrait correspondre, ou bien la chose à laquelle correspondent les sentiments suscités par le nom ; et si on ne la trouve pas parmi les choses réelles, on recourt aux choses imaginaires [§26, §109, §118*, §119, §150, §371, §578, §638, §639, §686 à §691, §960 à §963, §965].

(III-o)

Il résulte de ce qui précède que, sauf le cas d'erreurs involontaires, les sciences logico- expérimentales ont des termes qui correspondent au réel. Au contraire, les sciences non logico-expérimentales ont des termes qui, ou par la volonté de l’auteur, ou à cause des règles suivies en use, ne correspondent pas au réel, et souvent ne correspondent qu'à des choses entièrement imaginaires [§108, §109, §171, §371, §408, §442*, §509 à §511, §515, §579, §640].

(III-p)

Dans les sciences logico-expérimentales, les définitions sont des simples ÉTIQUETTES qui ne servent qu'à désigner certaines choses. Dans les sciences non logico-expérimentales, les définitions renferment un élément non-expérimental, très souvent en rapport avec le sentiment [§119*, §150, §236, §245, §577, §578, §638, §642*, §798*, §868*, §960, §965 ; voir : Définitions].

(III-q)

Dans les sciences logico-expérimentales, les définitions sont arbitraires ; c'est pourquoi, à part quelques considérations de convenance (III-r), on ne peut rien y faire entrer de ce qui doit faire l'objet d'un théorème [§381, §382* à §388, §442, §963].

(III-r)

Conditions pour les définitions logico-expérimentales [§387, §388*].

IV TABLE DE SUJETS PARTICULIERS

L'ordre alphabétique est double : 1° celui des sujets ; 2° celui des parties de ces sujets.

A

Absolu et contingent §6, §9 à §11, §16, §19, §28, §69*-5°, §97*, §108*, §408, §447, §488, §528, §540, §1531, §2144, §2155.

Abstrait et concret. Voir : Concret et abstrait.

Actions concrètes. Leurs éléments §148, §798*.

Actions dépendant d'un état psychique, supposées l'effet de certaines doctrines (dérivations), tandis qu'au contraire doctrines et actions sont des manifestations de l'état psychique (résidus). Croyances et actions sont dépendantes, non pas directement, mais indirectement, parce qu'elles forment deux branches du même tronc §162* à §164, §166, §176 à §178, §184, §211, §217, §261, §267*, §268*, §284, §1690-2*.

Actions théories et état psychique (Actions, dérivations, résidus) §165 à §172, §267*, §268*, §269 à §279, §283 à §296. Voir : Résidus, Dérivations, Religion.

Actions logiques et actions non-logiques – Rôle qu'elles jouent dans les actes humains. Ch. II, III, §283* à §290, §698, §707 à §711, §1127, §1242, §2141* à §2146, §2271.

Actions logiques §150, §152*, §157*, §160, §161, §1478, §1498.

Actions logiques, ou supposées telles, chez les animaux §156, §706.

Actions logiques. Forme logique ou juridique donnée aux rapports avec les dieux §220, §221, §1320.

Actions logiques. Erreur de les considérer exclusivement §183, §212, §261, §706 à §711, §793, §794, §1491, §1847, §2552, §2566.

Actions logiques en économie politique §263.

Actions non-logiques Ch. I, II, §150, §151, §153* à §162, §249, §280, §289, §698, §980, §1148, §1273*, §1322, §1729, §2119.

Actions non-logiques. Elles ne sont nullement illogiques ; au contraire, elles peuvent être parfaitement appropriées à certains buts. Elles proviennent de tendances, d'états psychiques, etc., qui donnent naissance aux résidus et aux dérivations, lorsqu'ils sont manifestés par le langage §146, §154*, §160 à §162*, §217, §260, §282, §1127, §1761 à §1763.

Actions non-logiques. En général, les hommes ont la tendance de leur donner l'apparence d'actions logiques §212, §218, §220, §223, §249*-2°, §253, §255, §256*, §261, §281*, §282, §289, §290, §292, §295, §296, §306*, §694, §696, §698 à §711, §793, 794, §1057 à §1064, §1121, §1122, 1123* à §1125, §1142, §1146, §1274 à §1276, §1425, §1690, §1744, §1894, §2232, §2271.

Actions non-logiques. Pour leur donner une apparence logique, on les suppose instituées en vue d'atteindre artificieusement un but §211, §217-6°, §312* à §318, §1990, §1997.

Actions non-logiques. Pour produire leurs théories, les théoriciens ont intérêt à les supposer logiques §262*, §264, §291, §710.

Actions non-logiques. Les hommes pratiques en tiennent compte implicitement ou les voilent en partie §308, §358 à §366. Voir : Empirisme, Pratique et théorie.

Actions non logiques. Considérées comme absurdes §265, §309, §310, §1679.

Actions non-logiques chez les animaux §155 à §157, §160, §162, §705, §1148, §2119.

Actions non-logiques. Dans les arts en général §159.

Actions non-logiques. Dans la magie §149, §160, §175, §179, §182 à §185, §194 à §199, §202 à §206, §208 à §215, §913 à §917, §953 à §956.

Actions non-logiques. Dans la politique §159, §160, §200, §201, §254, §270* à §275, §278, §279.

Actions non-logiques. Dans la religion §149, §150, §160, §167, §174, §176, §195 à §199, §202 à §206, §208 à §215, §221 à §225, §254, §304.

Albigeois 2382, 2514* à 2525*. « Parfaits » Albigeois §1186.

Allégories et métaphores §351, §352, §764* à §785*, §1614* à §1685.

Anarchistes §1156.

Animisme §693 à §711.

Annona §996, §997, §1085.

Anti-alcoolisme §1102, §1166, §1441-1, §1442, §1715, §1818, §1819, §1994.

Anti-militarisme et anti-patriotisme §1129, §1302, §1781, §1818.

Antipodes §67, §70, §485* à §489.

Apostolat séparé de la recherche des uniformités (lois) logico-expérimentales §76, §77, §86, §87*, §141, §287.

Apothéose des empereurs romains §999.

Apparition de morts §1054, §1055.

Applications pratiques. La recherche d'applications pratiques prématurées nuit à l'investigation scientifique. §275-2, §277, §287, §288, §641.

Appropriation des biens d'autrui §1716*.

Approximations successives §69-§90, §91, §105 à §107, §144, §2092*.

Ascétisme §1163 à §1206, §1799, §1858, §2520, §2522.

Assimilation des peuples sujets §1843, §2246 à §2248.

Automobile §1463.

Auto-observation §69, §109, §111*, §431, §434, §488, §493*, §581, §599*, §600 à §602, §604, §997.

Auteur. Il peut arriver qu'il n'y ait pas unité d'idées chez un auteur §541, §1739*, §1972.

Autorité §583 à §590, §652*, §984, §1156 à §1159, §1434 à §1463.

B

Bacchanales §1108, §1109, §1110.

Bibliographies complètes §538.

Bien du plus grand nombre §1489.

Bien et souverain bien §478, §479, §1513, §1546, §1584* à §1606, §1906, §1913, §1976, §2067-1.

C

Cantique des Cantiques §1452, §1627*.

Capital §118, §2022.

Capitalisme §1890, §1884-1 §2559.

Capitalistes §2231* et sv.

Casuistique §226, §816, §1268, §1799, §1919 à §1929.

Castes hindoues §1044.

Christian Science §184, 1503, §1695* à §1697, §1909, §2050, §2154-1.

Chronologies fabuleuses §652, §653.

CLASSES SOCIALES OU CASTES.

Élites et leur circulation §278, §279, §1143, §1152, §2025 à §2046, §2205, §2209, §2213 à §2219, §2221 à §2230, §2233 à §2236, §2300 et sv. §2309 à §2319, §2324, §2477 et sv.

Classe gouvernante §2033, §2034, §2047 à §2059, §2175, 2177, §2178, §2180 à §2202, §2209, §2211, §2215 à §2236, 2239 à §2278, §2306, §2326 à §2328, Ch. XIII.

Classe gouvernée §2034, §2047 à §2049, §2055 à §2059, §2175, §2179, §2180, §2202, §2209, §2215 à §2236, §2239 à §2278, Ch. XIII.

Classe supérieure et classe inférieure §2047 à §2059, Ch. XIII.

CLASSIFICATION. – Dans les classifications, nous nous efforçons de suivre les principes des classifications dites naturelles des roches, des plantes, des animaux, etc. §12, §147*, §149, §186.

CLASSIFICATIONS DIVERSES.

Actions logiques et actions non-logiques §151*. Dérivations §1419.

Buts idéaux §1876.

Ondulations ou oscillations §2552.

Moyens pour éliminer les actions non-logiques §306.

Propositions qui ajoutent quelque chose à l'uniformité expérimentale, ou qui la négligent §575.

Rapport entre le fait d'observer les règles de la religion et de la morale, et le fait de réaliser son bonheur §1902.

Résidus §888. Théories §13.

Utilité §2115.

Clientèle §1026, §1027, §1037 à §1040.

Composition des résidus et des dérivations §2087 à §2104.

Composition des utilités, des résidus et des dérivations §2148 à §2155,

Concepts abstraits, étrangers aux peuples peu civilisés, §469, §695, §702*.

Concepts et faits §94, §95*, §469, §488, §499, §514-2*, §1798, §1909*, §1910, §2206.

Conclusions opposées tirées du même principe §587*, §873.

Concret et abstrait. Les hommes procèdent, en général, du concret à l'abstrait, §177, §181.

Concret. On ne peut connaître aucun phénomène concret dans ses moindres détails §106.

Consentement §591 à §612, §1471, §1473, §1476.

Consentement d'un grand nombre ou de tous ; il n'est pas une preuve de la réalité expérimentale §593, §651*.

Consentement universel §402 à §406, §462, §574, §1470.

Contradictoires. Propositions contradictoires tirées d'un même principe §587*, §873, §1416*, §1800 et sv. Voir : Dérivations non concordantes et dérivations contradictoires.

Contrat social §6, §270, §463, §1029, §1504* à §1507.

Contrition et attrition §1459.

Corruption politique §2265 à §2267.

Croisades d'enfants §1106.

Curiosité. Faible chez les sauvages §702.

Cycles de mutuelle dépendance 2203 à §2230, §2299 à §2328.

D

Darwinisme et darwinisme social §828, §1770, §2005.

Définitions. Dans les sciences logico-expérimentales, elles sont de simples étiquettes pour désigner les choses §119*, §958, §959. Voir : Index III.

DÉFINITIONS LOGICO-EXPÉRIMENTALES DIVERSES.

Actions logiques et actions non-logiques §150.

Capitalistes. Catégories de capitalistes. Rentiers et spéculateurs 2231, §2233 à §2235.

Cycles de mutuelle dépendance §2206.

Circulation des élites §2042.

Conditions §131.

Dérivées §868.

Dérivations §868.

Effet direct et effet indirect d'un élément de l'équilibre social §2204.

Effets immédiats et effets médiats dans les cycles de mutuelle dépendance §2207.

Éléments de l'équilibre social §2060.

Élite §2026 à §2031.

Élite de gouvernement §2032.

Équilibre statistique §2074.

Équilibre. État d'équilibre §2068 à §2070.

Forces §121.

Histoire scientifique §2158.

Impossible §134.

Liaisons §126.

Mutuelle dépendance du premier genre, et mutuelle dépendance du second genre §2088.

Maximum d'utilité D'une collectivité §2121 à §2127.

Maximum d'utilité Pour une collectivité §2131 à §2139.

Mouvements §129.

Mouvements réels §129.

Mouvements virtuels §130.

Possible §134.

Qualitatif §144-1

Quantitatif §144-1

Résidus §868.

Sociologie §1, §2.

Spéculateurs et rentiers §2235.

Système social §2066.

Théories logico-expérimentales §13.

Utilité §2111.

Déifications 994 et suiv., §1082 à §1085.

Délit privé et délit politique §2177.

Démocratie §2240, §2253, §2259, §2260, §2261.

Démocratie. Gouvernements de la démocratie moderne §2228, §2236.

Démons et dieux païens 213, 610, 1612*, 1613*.

Démonstration et invention §50, §977* §2397* à §2407.

DÉPENSES DES GOUVERNEMENTS Ch. XII, XIII.

Dépenses pour l'entretien des gouvernements §2256-1, §2257-3, §2258, §2306 à §2319.

Dépenses de l'État §2269 à §2278. Science des finances §2273.

DÉRIVÉES ET DÉRIVATIONS.

En général. Sous un autre nom §119, §162 (C désigne résidus et dérivations, ou dérivées) : §165 (la théorie C est une dérivation) ; §167, §169, §180 (adjonction de développements logiques) ; 186, 189 (ramifications) ; §210, §216 (partie variable) ; §217 (interprétations) ; §218, §304, §305, §357, §408, §409 à §515, §574 à §796.

Dérivations indiquées par (b) §798 à §867, §1722.

Dérivations. En général. Sous leur nom Ch. IX, X, §868*, §1401 à §1403, §1688 à §1690, §1716, §1722, §2410.

Dérivations proprement dites et dérivations-manifestations §1688, §1826.

Influence des dérivations. Les dérivations ont peu d'influence sur les faits sociaux, mais cette influence peut ne pas être nulle §167, §168*, §239, §356, §359, §360, §801*, §802, §1453, §1706 à §1710, §1755, §1843 à §1849, §2201, §2206, §2211, §2239, §2514 à §2520, §2553 et sv.

Influence. Conséquences de dérivations §162, §168*, §171*, §826, §833.

Influence. Les dérivations ont de l'importance, moins par les conséquences qu'on en tire que par les résidus dont elles sont l'indice §177, §184, §218, §259, §800, §801, §1703, §1706 à §1710, §1800, §1859, §1867, §2081, §2520.

Influence. Souvent nous nous imaginons que les dérivations se sont transformées en résidus, tandis qu'il est arrivé le contraire §1747, §1751 à §1763.

Influence. Composition des résidus et des dérivations §2087 à §2104.

Influence. Souvent, au lieu d'être la cause des actes, les dérivations en sont la conséquence ; ou bien elles sont, avec les actes, une conséquence commune des résidus §200, §298, §1414, §1416, §1507, §1590, §1619, §1628, §1689, §1761, §1844, §2085, §2086.

Influence. Faible effet produit en modifiant les dérivations, pour changer les actions qui en sont apparemment la conséquence §168*, §299, §356, §1415, §1416, §1843, §1844, §2086-2°.

Influence. Pour agir sur les hommes, il faut que les raisonnements se transforment en sentiments §168, §877, §1449, §1463, §1746*, §2082.

Influence. Un seul résidu peut avoir un grand nombre de dérivations. Si ce résidu demeure, le fait de détruire une dérivation n'a d'autre effet que d'en faire surgir une autre, laquelle remplit la même fonction que la première §184, §195, §1416, §1843, §1844, §1851, §2004 à §2007, §2086*.

Influence. Dérivations multiples qui réunissent un point de départ (souvent des résidus ou des intérêts) à un but §184, §195 à §197, §217, §1300, §1414*, §1416, §1504, §1507, §1590, §1619, §1628, §1705, §1716, §2004, §2086.

Influence. Les dérivations permettent de démontrer tout ce qu'on veut §237, §491, §512, §587*, §670, §799, §873, §1416, §1450, §1474, §1504, §1542, §1573, §1590, §1619, §1628, §1716, §1816 à §1824, §2193, §2194, §2262, §2571.

Influence. Grâce aux dérivations, les actions non-logiques prennent la forme d'actions logiques §176, §180, §218*, §223, §304 à §367, §514, §694, §1233, §1297, §1415, §2206 et sv.

Influence des dérivations sur les dérivations §1766, §1767. Voir : Réfutations.

Influence des dérivations sur les résidus §1746 à §1765, §2206 et sv.

Nature des dérivées et des dérivations.

Presque tous les raisonnements dont on use en matière sociale sont des dérivations §367, §476, §486, §1397, §1403, §1499, §2147, §2199 et sv.

Nature. Très souvent, les dérivations sont acceptées par accord de sentiments, et parce qu'elles expriment d'une façon claire des conceptions qui étaient à l'état confus dans l'esprit de qui les accepte ; ou bien parce qu'elles donnent une forme précise, en apparence, aux sentiments manifestés par les résidus §437, §445, §491, §1747*, §2192 et sv.

Nature. Plusieurs dérivations peuvent appartenir à un même individu sans qu'il se rende compte des contradictions en lesquelles elles peuvent se trouver §184, §217, §1901, §1941 et sv.

Nature. Comment les dérivations s'amplifient §196, §217, §649, §676 à §680, §1398, §1639.

Nature. Propagation des dérivations §2004 à §2008.

Nature. L'homme a la tendance d'ajouter des développements logiques ou pseudo- logiques à des actions non-logiques 180, 218, 223, 307, 514, 1690-2, 2086-4°. Voir : Influence. Grâce aux dérivations, les actions non-logiques prennent la forme d'actions logiques.

Nature. Dérivations non-concordantes et dérivations contradictoires. Avec les dérivations on peut prouver le pour et le contre §184, §587*, §873, §1416*, §1474, §1556, §1573, §1677, §1706 à §1710, §1716, §1737* à §1739, §1800, §1819, §1941 et sv., §2086-4°. Voir : Influence. Les dérivations permettent de démontrer tout ce qu'on veut.

Nature. Les dérivations dépassent souvent la réalité §1772.

Nature. Les dérivations ne correspondent pas précisément aux résidus dont elles proviennent §1767 et sv., §1780 et sv., §2083.

Nature. Périodes des dérivations §1683 Ch. XIII. Voir : Périodes économiques et sociales.

Nature. Les faits apparaissent comme voilés par les dérivations. Pour les connaître, il faut ôter ces voiles §169, §253, §256, §259, §369, §466, §541, §545, §635 à §640, §1141, §1403*, §1498, §1522* à §1529, §1555, §1684, §1713*, §1716, §1733, 1734, §1859, §1901, §2081, §214718, §2174, §2181* à §2189, §2192 à §2194, §2199 et sv., §2357 et sv., §2476, §2514, §2516, §2517, §2539 à §2541, §2560. Le présent ouvrage est principalement une recherche de la réalité cachée sous les dérivations que nous font connaître les documents.

Déterminisme §132 à §134. Additions §132a.

DEVOIR.

Dans les propositions métaphysiques et théologiques §299, §324, §336, §338, §483, §518; §1580, §1589, §2147, §2411.

Dans les propositions scientifiques §326*, §338.

Divination §224, §225, §1457. Domestication des animaux §897 à §904.

DROIT

Droit-fait et droit théorie §256, §466*.

Droit naturel ou des gens §241, §401* à §446, §453 à §463, §576, §965, §1689, §1778.

Droit et morale §398 à §400.

Droit sans sanction §1318-1.

Théories juridiques §838 à §841, §2572.

Droite raison §402 à §406, §409 à §417, §422*, §423 à §444, §457, §1513, §1540, §1546, §1563, §1605, §1606, §1630.

E

Échelle des pénalités. Elle est réduite, de nos jours §1127.

ÉCONOMIE.

Économie appliquée §263, §1731, §1732, §2014, §2207.

Économistes classiques §2016.

Économie logico-expérimentale §35* à §37, §39, §76*, §99, §104, §110, §144, §159, §263, §824, §825, §1732, §2129, §2408, §2409.

Économie en partie logico-expérimentale §35* à §37, §50, §77*, §110, §117*, §118*, §144, §514-3, §1415, §1592, §1731, §1732, §1786, §2207-1, §2208, §2214.

Économie nationale 2015.

Économie pure §35, §61, §263, §824, §825, §1690-1, §1731, §1732, §2107, §2207, §2208.

Phénomène économique §2010.

Éléments qui déterminent l'équilibre économique et l'équilibre social Ch. XII, §851, §861, §1690, §2060* à §2066, §2099* à §2101.

Éléments. Action et réaction des trois éléments : état psychique (résidus) doctrines (dérivations), actions §165*, §168, §217, §261, §267*, §293 à §295, §1218, §1322, §1690-2. Voir : Dérivations, Résidus, Actions.

Élimination d'une entité non-expérimentale ou indéterminée §479, §480*, §1540, §1607*, §1608.

Empirisme §1776* à §1789, §2176, §2256-1, §2397.

Ensemble social §2396 à §2411.

Enthymème §1405 à §1409.

ENTITÉ

Entités juridiques §1501 à §1509.

Entités non-expérimentales et entités expérimentales §470, §472 à §476.

Entités surnaturelles §1533 à §1542.

Entrepreneurs §2231 et sv.

Épargneurs §2228, §2232, §2234, §2312* à §2318. Voir : Rentiers.

équilibre social et équilibre économique Ch. XII, §121 à §125, §1208 à §1219. État d'équilibre §2067 à §2078.

Esclavage naturel §274, §1050.

Esprit humain ou esprit d'une personne abstraite §434, §493, §592, §594*, §595, §1798.

Étérogénéité sociale et circulation entre les différentes parties §2025 à §2059, §2172. Voir :

Classes sociales ou castes (I-m).

Étymologie. Comment du nom d'une chose on croit pouvoir acquérir la connaissance de la chose §686, §687* à §691, §1548. Voir : Langage, Origine et étymologie.

Eucharistie §940 à §943.

Évhémérisme ancien §347, §682* à §684. Néo-évhémérisme §708* à §711.

ÉVOLUTION §93, §276, §278, §343 à §345.

Erreur de la considérer a priori comme unique §217*, §343*, §344*, §345, §346, §513, §576, §730, §737, §1018, §1534.

EXPLICATIONS

Logico-expérimentales §19, §533*, §534*.

Non logico-expérimentales §19, §1398, §1400, §1430, §1641. Voir : Logique des sentiments.

F

FAITS ET LEUR USAGE EN SOCIOLOGIE §80, §81*, §82.

Faits approchés. Ils servent à obtenir une moyenne §540, §2401*.

Faits. Compositions littéraires §544, §545.

Faits. Au point de vue logico-expérimental, il n'est pas question de les distinguer en plus ou moins en rapport avec la « dignité » de la science §80*.

Faits. Comment ils influent sur l'état d'esprit 108. Voir : Dérivations, Résidus.

Faits. Il faut aller du connu à l'inconnu ; ils convient d'interpréter le passé au moyen du présent, et vice-versa. Voir : Interprétations.

FAITS EN SOCIOLOGIE.

Interprétations §546 à §573.

Nombre §537.

Poids §538 à §545.

Études qui excluent explicitement les faits §700*, §701.

Étant donnés certains faits, le problème ayant pour but d'en trouver la théorie n'a pas une solution unique §53, §67, §106, §107.

Famille §254, §256, §1015 à §1031, §1037, §1146, §1262.

Féministes §1169.

Féodalité ancienne et féodalité moderne §1153, §1154, §1714*.

Fictions 229, §834 à §836.

FIN §478, §972, §974, §1513, §21111.

La fin justifie les moyens §1823, §1824. Voir : Casuistique.

Les fins idéales et leurs rapports avec les autres faits sociaux 1869 à 1896.

Flagellation §1190 à §1204.

FORCE ET SON EMPLOI DANS LA SOCIÉTÉ §2170 à §2202.

Force et consentement §2251, §2252, §2259.

Gouvernants et l'emploi de la force §214718, §2178, §2185 à §2189, §2192.

Gouvernés et l'emploi de la force §214718, §2179, §2182 à §2189, §2193.

L'action anarchique des gouvernés supplée à l'emploi insuffisant de la force par les gouvernants §2180, §2609.

Uniformités existant dans une société, en rapport avec l'emploi de la force §2175.

Forces. Ce qu'on entend par ce terme en économie politique et en sociologie §121, §124, §128, §131.

Formes sociales. Elles sont déterminées par les actions non-logiques plus que par les dérivations §360*, §770, §994, §1066, §1684, §1761 à §1765. Voir : Dérivations, Société.

G

Générations divines §926 à §928.

Gens et [mot grec] § 1023 à §1030.

Gnose §1644 à §1650.

GOUVERNEMENT.

Types de gouvernements 2274 à 2278. L'art de gouverner consiste à se servir des résidus existants, plutôt qu'à vouloir les modifier §1832, §1843, §2247* à §2249, §2255, §2435 et sv., §2455 et sv.

H

Hégélianisme §51, §111, §486, §1906, §2340.

HISTOIRE §2156 à §2169.

Logico-expérimentale §139, §644* à §649, §1580, § 2158, §2161*.

Non-logico-expérimentale §649* à §691, §776, §1570 à §1583, §1765, §2156, §2157, §2190-1, §2539 à §2544, §2558 et sv., §2569.

Histoires théologiques, métaphysiques, éthiques §257, §776, §1765, §2160, §2162, §2163, §2165 à §2167, §2355, §2356, §2539, §2558, §2569, §2571, §2573, §2576, §2582.

Histoire « vivante » §663.

Comment « on doit » écrire l'histoire §1580. Interprétation des faits §258, §259. Voir : Interprétations.

On ne peut refaire l'histoire §137, §139*, §140.

Prodiges, dans l'histoire §258.

HISTORIQUE. École historique §1790* à §1792.

Humanitarisme §6, §49, §52, §212, §1136 à §1141, §1638, §1716. Hypothèse §59* à §63.

Hypothèses expérimentales et hypothèses non-expérimentales §52, §55, §56, §59*, §60* à §63, §69*4°.

I

Idéologie de Napoléon 1er §1793.

Imitation §349, §733 à §763, §1117 à §1125, §1150, §2005.

Impératif catégorique §615, §1463, §1514* à §1521, §1998.

Implicites (parties). Les parties implicites des raisonnements non logico-expérimentaux en sont souvent la part la plus importante §337, §595, §819* à §822*, §1876, §2083, §2147*, §2155, §2162, §2208, §2239.

Indifférence. C'est le contraire de la pitié et de la cruauté §1133.

Inférieurs et supérieurs §1221 à §1228.

Instinct des combinaisons §157, §221. Voir : Résidus.

Intellectuels §970, §1779, §2229.

Intérêts §2009, §2146, §2205 à § 2236, §2254, §2299 et sv. §2420 et sv.

INTERPRÉTATIONS

Difficulté d'interpréter les conceptions de peuples peu connus §469, §551, §552, §694, §695, §907, §1641-2, §1956 à §1971.

Il faut aller du connu à l'inconnu ; il convient d'interpréter le passé an moyen du présent, et vice-versa §548, §571, §572, §887, §1656, §2449 à §2454.

Comment, de l'expérience, on peut tirer un critère pour estimer la probabilité des conclusions d'une méthode donnée d'interprétations §544, §547*, §649, §665, §666* à §670, §716, §717, §787 à §789, §1064, §1106, §1641-2, §1660, §1662.

Intuition §108-1.

J

Jalousie des dieux §1986.

Journaux §1755 à §1760.

Juste, injuste, moral, immoral, etc. §69-6°, §335, §965, §1210* à §1219, §1486, §1513, §1551, §1616, §1645-2, §1995, §2190-1.

« Justice immanente des choses » §1953.

Justice soumise à la politique 466, §1716 L

Latifundia §2355, §2557, §2559.

LÉGENDES. Comment elles se forment et se développent 675 à §680, §915, §928, §1656* à §1660, §1666 à §1677. Voir Allégories, Dérivations.

Légendes. Comment elles deviennent acceptables §657 et sv.

Légendes. Comment séparer la partie réelle de la partie imaginaire §672 à §674.

LÉGISLATION. Obstacles qu'on rencontre en voulant l'instituer §1863 à §1866.

Sentiments qui la font accepter §1864, §1867.

Libre arbitre §97.

Liberté §298, §299, §1553*, §1554, §1565.

Liberté de fait et liberté de droit §2609.

Liberté de pensée §2196.

Liens non-logiques des théories §13, §328, §337, §477, §479 et sv.

Limite. Hypothèse d'une limite des phénomènes sociaux §720 à §732, §831.

LOGIQUE.

Logique usuelle §29*, §42, §76*, §97*, §98, §477, §514, §1399, §1410, §1411, §1748, §1782.

Logique des sentiments §42, §45, § 69-6°, §76*, §78, §80, §84, §109, §113, § 118, §337, §338, §407, §408, §427, §437, §442, §471, §480, §490, §491, §513 à §516, §581, §586, §598, §636, §640, §802, §965, 972, 978 à 990, §1300 à §1302, §1315, §1316, §1397, §1416, §1471, §1492, §1555, §1673, 1748* à §1765, §1772, §1782, 1996, §2022, §2086, §2147, §2188, §2229.

Loi naturelle §406*, §410, §428 à §444, §455 à §463.

LOIS (UNIFORMITÉS) EXPÉRIMENTALES. Ce sont de simples uniformités contingentes ; elles ne sont pas « nécessaires » §52, §69*4°, §69*-5°, §96, §97*, §528, §976, §1068, §1424, §1531, §1532, §1792.

Par l'expérience (ici différente de l'observation), on peut séparer les effets de certaines lois ; on ne peut le faire pour d'autres §100*.

Les uniformités (lois) de la sociologie et de l'économie, et celles de la chimie, de la physique, de l'astronomie, etc. sont semblables. La distinction que certains veulent établir est du même genre, bien que moins raisonnable, que celle qu'on voulait faire entre les lois de la mécanique terrestre et celles de la mécanique céleste §97*, §1792.

Elles n'ont pas d' « exceptions ». Ce nom désigne seulement la superposition d'effets d'autres lois à ceux de la loi que l'on considère §101*, §1689-2*, §1792*. Voir : (1- q).

Lois (uniformités) non-logico-expérimentales. Comment elles sont créées §1429.

« Lutte de classes » §830, §1045.

M

Marxistes §309, §1045, §1416, §1859, 2006, §2021.

Matérialisme historique et matérialisme économique §829, §830, §1727, §2238.

MAXIMUM D’UTILITÉ.

D'un individu ou D'une collectivité 2121 à §2127, §2131.

Pour une collectivité §2131 à §2139.

Maximum d'ophélimité pour une collectivité §2128 à §2130.

Mesures pour atteindre un but §1825 à §1875.

Métaphore. Voir : Allégories, métaphores.

MÉTAPHYSIQUE.

Entités métaphysiques §103, §104, §257, §282, §332, §335, §336, §355, §471*, §477, §478, §497, §508, §510, §511, §579, §597, §598, §616, §928, §1510 à §1532, §1550, §1551, §1645-2.

Essences métaphysiques 19, 23, 24, 69, 97, 399, 400, 471*.

Métaphysique et théologie §19* à §28, §49, §111*, §435, §461, §477, §478, §490, §582, §593, §594, §613, §776, §928, §974, §1066, §1299, §1429, §1469, §1673, §1674, §1798.

Méthode historique §619, §857*, §858, §859.

Il ne faut pas la confondre avec la méthode expérimentale ; elle peut seulement y conduire §619, §2018* à §2020.

« Méthode mathématique » de Taine §1794, §1795.

Miracles §49, §98, §610, §620 à §623, §952, §1438.

Modernistes §309, §611, §773, §774, §1086, §1630, §1859. Voir : Néo-chrétiens.

MORALE §303-2, §354 à §356, §365, §1893, §1932*, §1897 à §2001.

Morale utilitaire §1893, §1935.

Rapport entre observer les règles de la religion et de la morale, et obtenir le bonheur de l'individu §1897 à §2001.

Mouvements réels §129, §483, §484 à §516, §1827, §1829, §1830, §1838 à §1862, §1975, §2262.

Mouvements virtuels §130, §134, §135*, §136, §137, §483, §517, §1825 à §1875, §1975, §2262.

Moyennes. Elles sont en partie arbitraires. Phénomènes moyens §102* à §104.

Mutuelle dépendance §96, § 99, §138, §254*,§ 255, §267, §1731, §1732*, §1767, §1861, §2023*, 2061, §2080, §2088* à §2104, §2161, §2202, §2203, 2207, §2336 à §2338, §2397 à §2410, 2547, 2552, §2557. Voir : Cycles de mutuelle dépendance.

MYTHES §650 à §660, §1868* à §1875.

Pour connaître l'équilibre social, il importe de savoir ce que les contemporains pensèrent d'un mythe, plus que de connaître le rapport du mythe avec la réalité expérimentale §541*, §545.

Mythes solaires §786 à §791, §793 à §796.

N

Nature §271 à §274, §282, §333, §336, §403 §404, §410 à §417, §419, §428, §429, §431, §434, §435, §443, §447, §448,451, §456, §459, §1513, §1521, §1546, §1600, §1602*, §1606.

Naziréat §1205.

Néfastes. Jours néfastes §908, §909.

Néo-chrétiens §43, §69-2°, §309, §336, §431, §570, §581, §592, §602, §626 à §630, §777, §925, §1859, §1917. Voir : Auto-observation.

Nombres parfaits §960* à §964, §1645.

Nominalisme et réalisme §64*, §65, §1651*, §1652, §2368*, §2373.

O

OBJECTIF ET SUBJECTIF §23, §94, §95*, §149 à §151, §368, §494, §777, §778, §994, §1467, §1577, §1581, §1586, §1689*, §1765, §1913 à §1918, §1930 et sv., §2168 à §2169.

« Existence » objective §1689.

Ophélimité §61, §119, §144-1, §1690-1, §2409.

Ondulations ou oscillations. Les phénomènes sociaux ont une forme ondulée §724 à §726, §1680* à 1683, 1694, 1702, 1715, §1718*, §1909, §2050, §2053 à §2059, §2221*, §2224 à §2229, §2291* à §2294, §2552 (I-o). Voir : Périodes économiques et sociales.

Oracles §1105.

Organisation 2610 et sv.

ORIGINE DES PHÉNOMÈNES SOCIAUX, §23, §93, §345, §540, §619, §661, §693, §885* à §887, §1028, §1063, §1192, §1690-2*.

Les recherches sur l'origine ont souvent été, sans que leurs auteurs s'en aperçussent, des recherches sur les résidus §885.

Origine de la religion, suivant Spencer §292, §704 à §711.

Suivant Reinach §345. Suivant Taylor §694 à §699, §703.

Dans le totémisme §714.

Origine et étymologie §346, §659, §686, §779.

P

Paix par le droit §1508, §1559, §1560.

Palaephate §347, §661*.

Pangermanistes §1297.

Partis §1713, §2262 à §2264, §2268.

Patriotisme §1041, §1042, §1146.

Peine de mort §1637.

Pénates §1034.

PÉRIODES.

Des dérivations §2324 et §2325.

Oscillations des dérivations, en rapport avec les oscillations sociales §2329 à §2395.

Périodes économiques et périodes sociales §2279 à §2328. Voir : Ondulations.

Persécutions, réfutations §1749 à §1753, §1835 à §1853.

Persécutions religieuses §1297* à §1319.

Persistance des agrégats. Sous un autre nom §157, §172 (l'état désigné par A) §220, §221, §226, §227, §241. Sous son nom. Voir : Résidus.

Personnification §995 à §999, §1468.

PERSUADER §516, §598, §600, §603, §614, §765, §802, §1397, §1425, §1689, §1716, §1749 à §1760, §1772, §1800, §2159, §2438.

Motifs intérieurs de persuasion §581.

Persuader, dans les sciences logico-expérimentales §42, §78*, §108.

Persuader, dans les sciences non logico-expérimentales §42, §67, §76, §78*, §108, §512, §513, §586. Voir : Logique des sentiments.

PEUPLE

Peuples conservateurs §173 à §178, §226, §1721, §1722.

Peuples formalistes §173 à §178, §220, §223, §224, §226* à §247, §1721, §1722, §2089.

Peuples qui changent la forme et le fond §172, §173, §221, §224, §226*, §230, §232, §236, §239, §240, §241*, §243, §1721, §1722.

Peuples qui conservent le fond et la forme §226.

Volonté populaire §1695

Physiocrates §447*, §448.

Ploutocratie §1152, §1755, §1760, Ch. XIII.

Politique §242, §1786, §1787, §2238, §2239.

Pratique et théorie §469, §604, §1783 à §1790, §2008.

Précepte §321* à §333, §1480 à §1497, §1913 à §1919.

Présages §924, §925.

Prescriptions. Les prescriptions morales ou religieuses ne peuvent être suivies à la lettre §1797 à §1824. Voir : Casuistique.

Principe égoïste concilié avec le principe altruiste §1487 à §1493.

Principes dans les sciences logico-expérimentales et dans les sciences non logico- expérimentales §4, §54* à §56, §58*, §63, §64, §67, §90, §642*.

Probabilité §97, §540, §554* à §573. Voir : Interprétations.

Prodiges §924 à §926, §1285 à §1287.

Production des métaux précieux §2284 à §2292, §2295 à §2297.

Propagation des dérivations §2004 à §2008.

Prophéties et prophètes §620 à §623, §652, §1101 à §1103, §1579.

Proportion des résidus de la Ire classe et de ceux de la IIe, chez les gouvernants et chez les gouvernés §2048 à §2050, §2057, §2209, §2221, §2227 à §2229, §2232, §2254, §2268, §2274, §2300, §2311, §2324, §2326, §2351, §2354, §2359 à §2367, §2375, Ch. XIII, §2457* et sv.

PROPOSITIONS

Propositions contradictoires. Dans la logique des sentiments, elles peuvent subsister ensemble §1416, §2086. Voir : Dérivations, Logique des sentiments.

Propositions descriptives §523, §525.

Propositions qui affirment une uniformité expérimentale §523, §526 à §535. Voir : Lois (uniformités).

Propriété du système social §2105 à §2110.

Prospérité §2106 à §2110.

Protection §2208 à §2226, §2236.

Purifications §1229 à §1295.

Q

Quantitatif et qualitatif §108, §144*, §163, §2155, §2279 et sv., §2467 et sv. (II-t).

R

Races Inférieures et races supérieures §1049* à §1051.

Rapport entre le fait d'observer les règles de la religion et de la morale, et le fait, pour un individu, de réaliser son bonheur. Voir : Morale.

Réalisme. Voir : Nominalisme et réalisme. Réfutations §1748 à §1752, §1834, §1835. Régime politique §2237 à §2278.

Renaissance §2384, §2529 et sv.

RELIGION §69, §374 à §396, 4§64, §465, §697*, §1799, §1854*, §1857, §1932*, §2001, §2532 et sv.

Religion et théologie §49, §165*, §166, §167, §974, §1066*, §1767, §2337.

Religion, Morale, Droit §368, §369, §371, §373, §374, §464, §1883, §2001, §2571, §2572.

Religion et culte §165* à §167, §174, §288, §361, §365, §1128, §1747, §1832, §1854, §1855.

Religion. Sa valeur sociale dépend peu ou point de sa théologie §309, §365, §765, §1767, §1850 à §1855. Voir : Dérivations.

Religions, morales, droits, etc. pratiques ; religions, morales, droits, etc. théoriques §373 à §376, §464, §465.

Religions sans êtres surnaturels §377 à §379, §394, §395, §611, §1510, §1702, §1917.

Religio (Persistance des agrégats) §236 à §238, §243.

Religion des cités grecques et des romaines 1031 à 1036. Ch. I, §111.

RELIGIONS ET MÉTAPHYSIQUES DIVERSES.

Démocratiques §212, §304, §585, §928, §935*, §936, §1077, §1426, §1511, §1513, §1695-1, §1712, §1713, §1715, §1859, §1891, §2187, §2326, §2473.

De l'hygiène, de la Médecine. Phobie du microbe §1156, §1440*, §1695, §1697*, §1974, §2154-1.

Nationalistes §45, §1702 à §1704, §2255.

Pacifistes §45, §1078, §1079, §1704* à §1711, §1818, §1891, §2193, §2324, §2470.

Positivistes §6, §45, §112, §288, 616, §1536, §1537, §1702, §2005.

Du Progrès §301, §611, §933*, §1077, §1102, §1156, §1426, §1463, §1511, §1708, §1712, §1890*, §1891, §1896, §1935, §2001, §2072-1. 2147, §2213, §2394, §2470.

De la Raison §45, §265, §300* à §304, §1540, §1783, §1889, §1935, §2001, §2016, §2143, §2393.

De la Science §45, §353, §354 à §356, §452 à §454, §973, §1127, §1217, §1513, §1695, §1697, §1698, §1881, 1891, §1935, §1974, §2016, §2143, §2473.

Sexuelle §207 à §210, §366, §607, §608, §618, §911, §1010, §1011*, §1012, §1047, §1048, §1102, §1127, §1178, §1297, §1326*, §1330 à §1396, §1715, §1717, §1757, §1818, §1819, §1844, §1861-1, §1862, §1994, §2050, §2522.

Socialiste §1073, §1081, §1701, §1711, §1712, §1858.

De la Solidarité §418, §449* à §451, §479, §611, §1511, §1513.

Humanitaire §45, §302, §303, §353, §379, §585, §609, §611, §1047, §1080, §1087, §1102, §1156, §1301, §1426, §1511, §1513, §1701, §1711, §1712, §1716, §1847, §1848, §1859*, §1890, §1891, §2186, §2213, §2324, §2473. Voir : Humanitarisme.

De la Vérité §304, §1890, §1891.

Rentiers §2235, §2313 *, §2314, §2315 à §2317.

RÉSIDUS. Voir : Dérivations, Périodes économiques et sociales, Gouvernement, Classes sociales ou castes.

Composition des résidus et des dérivations §2087 à §2104.

Ils changent lentement §1701, §1702, §1712 à §1718*, §1719, §1720.

Ils ne sont pas seulement les effets ou les causes des faits §1014.

Influence des résidus correspondant à un même ensemble de sentiments §1240 à §1745.

Influence des résidus sur les résidus §1736.

Intensité §1691, §1703, §1711.

Rapports des résidus et des dérivations avec les autres faits sociaux §1690-2, §1768 à §1772, §1787, §1841, §1843, §1916, §2191, §2221 et sv., §2339* et sv. Voir :

Dérivations.

Rapports entre les résidus et les conditions de la vie §1725 à §1734, §2339 et sv., §2390.

Répartition et changements des résidus dans l'ensemble d'une société §1695 à §1772, §2191, §2229, §2390 et sv., §2415 et sv.

Répartition et changements des résidus dans les différentes couches d'une société §1723, §1724, §1733, §1734, §1853, §2199, §2300 et sv., §2364, §2365, §2418 et sv., §2521* et sv., Ch. XIII. Voir : Classes sociales ou castes.

Résidus et dérivations en rapport avec l'utilité §2140 à §2147. Voir : Dérivations.

Vérité et utilité.

Résidus non-concordants et leurs dérivations §1132, §1737 à §1739, §1937, §1943, §1944. Voir : Dérivations.

Résidus, sous un autre nom §119, §151, §160*, §162, §169, §189 (un tronc), §210 (partie constante), §217 (noyau), §218, §307, §308, §407, 409 et sv., §574 et sv., §798 et sv. (sous le nom de (a). Résidus sous leur nom. Ch. VI, VII, VIII, §868*, §869 à §1396, §1401, §1402, §1690, §1691, §2080, §2410.

Réveil au Pays de Galles §1098, §1102, §1107, §1112.

Ruse et force §2190, §2191, §2274 à §2278, §2320.

S

Sanction §329 à §331, §1478 à §1497. Schamanisme §1095, §1096, §1100.

« Science * métaphysique §19* à §21.

Science logico-expérimentale §16, §20, §21. Voir : Théories, Métaphysique. Index II :

Théories logico-expérimentales et théories non logico-expérimeniales.

Sectes 1047*, §1048.

Sociabilité et subordination §1713.

SOCIÉTÉ. Voir Système social.

Cristallisation de la société §2607 et sv.

Éléments §2060 à §2066, §2146*.

États fétichiste, théologique, métaphysique de A. Comte §1536.

Mobilité de la société §2235, §2236.

Stabilité de la société §2176, §2194 à §2196, §2235, §2236.

SOCIOLOGIE §1, §2.

Sociologie logico-expérimentale §50, §68*, §69*, §79, §80 à §83, §85 à §89, §99, §110, §144, §263, §277, §396, §2161, §2201, §2410.

L'étude de la sociologie à laquelle nous procédons ici est exclusivement logico- expétimentale. Voir Index II : Théories logico-expérimentales, et théories non logico-expérimentales §5, §17, §20, §21, §27, §28, §29*, §32, §65, §68*, §69*, §71, §79* à §89, §110, §114, §119*, §144, §370, §388, §396, §486, §496, §642, §723, §2410.

Sociologie en partie au moins non logico-expérimentale §6, §50, §75*, §76*, §80, §84, §93, §110, §277, §291*, §292, §476, §486, §522, §642, §849, §2229, §2411.

Solidarité §49, §854, §965, §1497, §1503, §1557*, §1562, §1563, §1631, §1988. Voir : Religion.

Sophisme de répartition §1495*, §1496.

Sorite §1550, §1551.

Spécification §805 à §814.

Spéculateurs Ch. XII, XIII, §1498, §2187, §2254, §2262, §2313, §2480, §2548 à §2550, §2561, §2565, §2593 à §2596.

Stylites §1187 à §1199.

Superstition §265, §301, §1127, §1242, §1890, §1987. Voir : Religion, Actions non- logiques, Dérivations.

Survivances §174, §1001* à §1009.

T

TABOU §321* à §323, §581, §712, §1122, §1125, §1241, §1280, §1326*, §1427, §1481 à §1484, §1558.

Du tabac chez les Wahabites §1123*, §1124.

Taurobole §1292.

Tautologies et raisonnements en cercles §592, §593, §605 *, §1471, §1556, §1562, §1563, §1904 à §1912.

Tempêtes. Résidus et dérivations dans la croyance suivant laquelle on peut, par certains artifices, provoquer ou éloigner les tempêtes §186 et sv.

théologies §334, §336, §974. Voir : Religion.

Entités théologiques 332 à 334.

Théologies en regard de l'emploi de la force §2147 exemple II, §2173.

THÉORIES Voir : Index II.

Comment il arrive qu'en de nombreux cas, dans les matières sociales, les théories et les raisonnements non logico-expérimentaux conduisent à peu près aux mêmes résultats que les raisonnements logico-expérimentaux §1768* à §1796. Voir : Pratique et théorie, Empirisme.