CHARLES LOUIS DE SECONDAT BARON MONTESQUIEU,

De l' Esprit ses Lois. Nouvelle Édition (1777)

[4 volumes in 1]

|

|

| Montesquieu (1689-1755) |

[Created: 29 May, 2023]

[Updated: May 31, 2023 ] |

The Guillaumin Collection

|

This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |

Source

, De l' Esprit ses Lois. Nouvelle Édition, Revue, corrigée, & considérablement augmentéé par l' Auteur. (Londres, MDCCLXXVII (1777). 4 vols.http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Montesquieu/EspritLois/1777-Garnier/index.html

Charles Louis de Secondat baron Montesquieu, De l' Esprit ses Lois. Nouvelle Édition, Revue, corrigée, & considérablement augmentéé par l' Auteur. (Londres, MDCCLXXVII (1777). 4 vols.

- T1: Avertissement et al.; Livres I-XII: facs. PDF and HTML

- T2: Livres XIII-XXI: facs. PDF and HTML

- T3: Livres XXII-XXIX: facs. PDF and HTML

- T4: Livres XXX-XXXI; Défense de L’Esprit des Lois; Lysimaque; Table des matières: facs. PDF and HTML

This title is also available in a facsimile PDF of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.

This book is part of a collection of works by Montesquieu (1689-1755).

Table of Contents (brief)

- TABLE des LIVRES ET CHAPITRES Contenus en ce premier Volume.

- Avertissement sur cette nouvelle édition

- Éloge de M. le Préſident de Montesquieu, par Monſieur d’Alembert.

- Analyse de l’Eſprit des Lois, par le même.

- Discours prononcé par M. de Monteſquieu, lors de ſa réception à l’Académie Françoiſe, en 1728.

- Avertissement de l’Auteur.

- Préface.

- LIVRE PREMIER. Des Lois en général.

- LIVRE II. Des lois qui dérivent directement de la nature du gouvernement.

- LIVRE III. Des principes des trois gouvernemens.

- LIVRE IV. Que les lois de l’éducation doivent être relatives au principe du gouvernement.

- LIVRE V. Que les lois que le légiſlateur donne doivent être relatives au principe du gouvernement.

- LIVRE VI. Conſéquences des principes des divers gouvernemens, par rapport à la ſimplicité des lois civiles & criminelles, la forme des jugemens & l’établiſſement des peines.

- LIVRE VII. Conſéquences des différens principes des trois gouvernemens par rapport aux lois ſomptuaires, au luxe & à la condition des femmes.

- LIVRE VIII. De la corruption des principes des trois gouvernemens.

- LIVRE IX. Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la force défenſive.

- LIVRE X. Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la force offenſive.

- LIVRE XI. Des lois qui forment la liberté politique dans ſon rapport avec la conſtitution.

- LIVRE XII. Des lois qui forment la liberté politique dans ſon rapport avec le citoyen.

- TABLE des LIVRES ET CHAPITRES Contenus en ce ſecond Volume.

- LIVRE XIII. Des rapports que la levée des tributs & la grandeur des revenus publics ont avec la liberté.

- LIVRE XIV. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec la nature du climat.

- LIVRE XV. Comment les lois de l’eſclavage civil ont du rapport avec la nature du climat.

- LIVRE XVI. Comment les lois de l’eſclavage domeſtique ont du rapport avec la nature du climat.

- LIVRE XVII. Comment les lois de la ſervitude politique ont du rapport avec la nature du climat.

- LIVRE XVIII. Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la nature du terrain.

- LIVRE XIX. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec les principes qui forment l’eſprit général, les mœurs & les manieres d’une nation.

- LIVRE XX. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le commerce, conſidéré dans ſa nature & ſes diſtinctions.

- LIVRE XXI. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le commerce, conſidéré dans les révolutions qu’il a eues dans le monde.

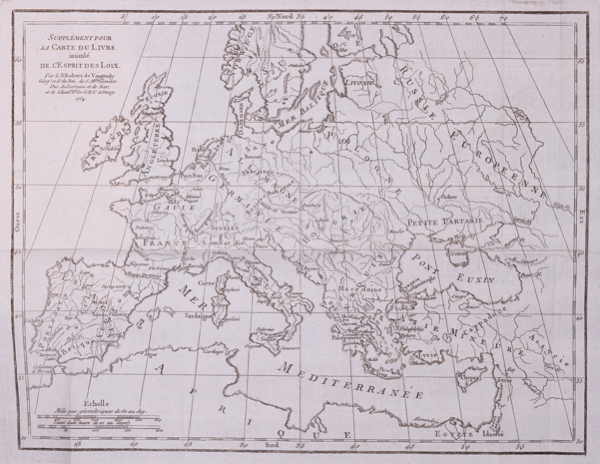

- La Carte 1

- La Carte 2

- TABLE des LIVRES ET CHAPITRES Contenus en ce troiſieme Volume.

- LIVRE XXII. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec l’uſage de la monnoie.

- LIVRE XXIII. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le nombre des habitans.

- LIVRE XXIV. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec la religion établie dans chaque pays, conſidérée dans ſes pratiques & en elle-même.

- LIVRE XXV. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec l’établiſſement de la religion de chaque pays, & ſa police extérieure.

- LIVRE XXVI. Des lois, dans le rapport qu’elles doivent avoir avec l’ordre des choſes ſur leſquelles elles ſtatuent.

- LIVRE XXVIII. De l’origine & des révolutions des lois civiles chez les François.

- LIVRE XXIX. De la maniere de compoſer les lois.

- TABLE des LIVRES ET CHAPITRES Contenus en ce quatrieme Volume.

- LIVRE XXX. Théorie des lois féodales chez les Francs dans le rapport qu’elles ont avec l’établiſſement de la Monarchie.

- LIVRE XXXI. Théorie des lois féodales chez les Francs dans le rapport qu’elles ont avec les révolutions de leur Monarchie.

- DÉFENSE DE L’ESPRIT DES LOIS.

- LYSIMAQUE.

- Table des matières (Index).

TABLE des LIVRES ET CHAPITRES Contenus en ce premier Volume.

- Avertissement sur cette nouvelle édition

- Éloge de M. le Préſident de Montesquieu, par Monſieur d’Alembert.

- Analyse de l’Eſprit des Lois, par le même.

- Discours prononcé par M. de Monteſquieu, lors de ſa réception à l’Académie Françoiſe, en 1728.

- Avertissement de l’Auteur.

- Préface.

- LIVRE PREMIER. Des Lois en général.

- Chapitre I. Des lois dans le rapport qu’elles ont avec les divers êtres.

- Ch. II. Des lois de la nature.

- Ch. III. Des lois poſitives.

- LIVRE II. Des lois qui dérivent directement de la nature du gouvernement.

- Chapitre I. De la nature des trois divers gouvernemens.

- Ch. II. Du gouvernement républicain & des lois relatives à la démocratie.

- Ch. III. Des lois relatives à la nature de l’ariſtocratie.

- Ch. IV. Des lois dans leur rapport avec la nature du gouvernement monarchique.

- Ch. V. Des lois relatives à la nature de l’état deſpotique.

- LIVRE III. Des principes des trois gouvernemens.

- Chapitre I. Différence de la nature du gouvernement & de ſon principe.

- Ch. II. Du principe des divers gouvernemens.

- Ch. III. Du principe de la démocratie.

- Ch. IV. Du principe de l’ariſtocratie.

- Ch. V. Que la vertu n’eſt point le principe du gouvernement monarchique.

- Ch. VI. Comment on ſupplée à la vertu dans le gouvernement monarchique.

- Ch. VII. Du principe de la monarchie.

- Ch. VIII. Que l’honneur n’eſt point le principe des états deſpotiques.

- Ch. IX. Du principe du gouvernement deſpotique.

- Ch. X. Différence de l’obéiſſance dans les gouvernemens modérés & dans les gouvernemens deſpotiques.

- Ch. XI. Réflexions ſur tout ceci.

- LIVRE IV. Que les lois de l’éducation doivent être relatives au principe du gouvernement.

- Chapitre I. Des lois de l’éducation.

- Ch. II. De l’éducation dans les monarchies.

- Ch. III. De l’éducation dans le gouvernement deſpotique.

- Ch. IV. Différence des effets de l’éducation chez les anciens & parmi nous.

- Ch. V. De l’éducation dans le gouvernement républicain.

- Ch. VI. De quelques inſtitutions des Grecs.

- Ch. VII. En quel cas ces inſtitutions ſingulieres peuvent être bonnes.

- Ch. VIII. Explication d’un paradoxe des anciens, par rapport aux mœurs.

- LIVRE V. Que les lois que le légiſlateur donne doivent être relatives au principe du gouvernement.

- Chapitre. I. Idée de ce Livre.

- Ch. II. Ce que c’eſt que la vertu dans l’état politique.

- Ch. III. Ce que c’eſt que l’amour de la république dans la démocratie.

- Ch. IV. Comment on inſpire l’amour de l’égalité & de la frugalité.

- Ch. V. Comment les lois établiſſent l’égalité dans la démocratie.

- Ch. VI. Comment les lois doivent entretenir la frugalité dans la démocratie.

- Ch. VII. Autres moyens de favoriſer le principe de la démocratie.

- Ch. VIII. Comment les lois doivent ſe rapporter au principe du gouvernement dans l’ariſtocratie.

- Ch. IX. Comment les lois ſont relatives à leur principe dans la monarchie.

- Ch. X. De la promptitude de l’exécution dans la monarchie.

- Ch. XI. De l’excellence du gouvernement monarchique.

- Ch. XII. Continuation du même ſujet.

- Ch. XIII. Idée du deſpotiſme.

- Ch. XIV. Comment les lois ſont relatives aux principes du gouvernement deſpotique.

- Ch. XV. Continuation du même ſujet.

- Ch. XVI. De la communication du pouvoir.

- Ch. XVII. Des préſens.

- Ch. XVIII. Des récompenſes que le ſouverain donne.

- Ch. XIX. Nouvelles conſéquences des principes des trois gouvernemens.

- LIVRE VI. Conſéquences des principes des divers gouvernemens, par rapport à la ſimplicité des lois civiles & criminelles, la forme des jugemens & l’établiſſement des peines.

- Chapitre I. De la ſimplicité des lois civiles dans les divers gouvernemens.

- Ch. II. De la ſimplicité des lois criminelles dans les divers gouvernemens.

- Ch. III. Dans quels gouvernemens, & dans quels cas on doit juger ſelon un texte précis de la loi.

- Ch. IV. De la maniere de former les jugemens.

- Ch. V. Dans quels gouvernemens le Souverain peut être juge.

- Ch. VI. Que dans la monarchie les miniſtres ne doivent pas juger.

- Ch. VII. Du magiſtrat unique.

- Ch. VIII. Des accuſations dans les divers gouvernemens.

- Ch. IX. De la ſévérité des peines dans les divers gouvernemens.

- Ch. X. Des anciennes lois françoiſes.

- Ch. XI. Que lorſqu’un peuple eſt vertueux, il faut peu de peines.

- Ch. XII. De la puiſſance des peines.

- Ch. XIII. Impuiſſance des lois japonoiſes.

- Ch. XIV. De l’eſprit du Sénat de Rome.

- Ch. XV. Des lois des Romains à l’égard des peines.

- Ch. XVI. De la juſte proportion des peines avec le crime.

- Ch. XVII. De la torture ou queſtion contre les criminels.

- Ch. XVIII. Des peines pécuniaires & des peines corporelles.

- Ch. XIX. De la loi du talion.

- Ch. XX. De la punition des peres pour leurs enfans.

- Ch. XXI. De la clémence du prince.

- LIVRE VII. Conſéquences des différens principes des trois gouvernemens par rapport aux lois ſomptuaires, au luxe & à la condition des femmes.

- Chapitre I. Du luxe.

- Ch. II. Des lois ſomptuaires dans la démocratie.

- Ch. III. Des lois ſomptuaires dans l’ariſtocratie.

- Ch. IV. Des lois ſomptuaires dans les monarchies.

- Ch. V. Dans quel cas les lois ſomptuaires ſont utiles dans une monarchie.

- Ch. VI. Du luxe à la Chine.

- Ch. VII. Fatale conſéquence du luxe à la Chine.

- Ch. VIII. De la continence publique.

- Ch. IX. De la condition des femmes dans les divers gouvernemens.

- Ch. X. Du tribunal domeſtique chez les Romains.

- Ch. XI. Comment les inſtitutions changerent à Rome avec le gouvernement.

- Ch. XII. De la tutelle des femmes chez les Romains.

- Ch. XIII. Des peines établies par les Empereurs contre les débauches des femmes.

- Ch. XIV. Lois ſomptuaires chez les Romains.

- Ch. XV. Des dots & des avantages nuptiaux dans les diverſes conſtitutions.

- Ch. XVI. Belle coutume des Samnites.

- Ch. XVII. De l’adminiſtration des femmes.

- LIVRE VIII. De la corruption des principes des trois gouvernemens.

- Chapitre I. Idée générale de ce Livre.

- Ch. II. De la corruption du principe de la démocratie.

- Ch. III. De l’eſprit d’égalité extrême.

- Ch. IV. Cauſe particuliere de la corruption du peuple.

- Ch. V. De la corruption du principe de l’ariſtocratie.

- Ch. VI. De la corruption du principe de la monarchie.

- Ch. VII. Continuation du même ſujet.

- Ch. VIII. Danger de la corruption du principe du gouvernement monarchique.

- Ch. IX. Combien la nobleſſe eſt portée à défendre le trône.

- Ch. X. De la corruption du principe du gouvernement deſpotique.

- Ch. XI. Effets naturels de la bonté & de la corruption des principes.

- Ch. XII. Continuation du même ſujet.

- Ch. XIII. Effet du ſerment chez un peuple vertueux.

- Ch. XIV. Comment le plus petit changement dans la conſtitution entraîne la ruine des principes.

- Ch. XV. Moyens très-efficaces pour la conſervation des trois principes.

- Ch. XVI. Propriétés diſtinctives de la république.

- Ch. XVII. Propriétés diſtinctives de la monarchie.

- Ch. XVIII. Que la monarchie d’Eſpagne étoit dans un cas particulier.

- Ch. XIX. Propriétés diſtinctives du gouvernement deſpotique.

- Ch. XX. Conſéquences des Chapitres précédens.

- Ch. XXI. De l’empire de la Chine.

- LIVRE IX. Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la force défenſive.

- Chapitre. I. Comment les républiques pourvoient à leur ſureté.

- Ch. II. Que la conſtitution fédérative doit être compoſée d’états de même nature, ſur-tout d’états républicains.

- Ch. III. Autres choſes requiſes dans la république fédérative.

- Ch. IV. Comment les états deſpotiques pourvoient à leur ſureté.

- Ch. V. Comment la monarchie pourvoit à ſa ſureté.

- Ch. VI. De la force défenſive des états en général.

- Ch. VII. Réflexions.

- Ch. VIII. Cas où la force défenſive d’un état eſt inférieure à ſa force offenſive.

- Ch. IX. De la force relative des états.

- Ch. X. De la foibleſſe des états voiſins.

- LIVRE X. Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la force offenſive.

- Chapitre. I. De la force offenſive.

- Ch. II. De la guerre.

- Ch. III. Du droit de conquête.

- Ch. IV. Quelques avantages du peuple conquis.

- Ch. V. Gélon, roi de Syracuſe.

- Ch. VI. D’une république qui conquiert.

- Ch. VII. Continuation du même ſujet.

- Ch. VIII. Continuation du même ſujet.

- Ch. IX. D’une monarchie qui conquiert autour d’elle.

- Ch. X. D’une monarchie qui conquiert une autre monarchie.

- Ch. XI. Des mœurs du peuple vaincu.

- Ch. XII. D’une loi de Cyrus.

- Ch. XIII. Charles XII.

- Ch. XIV. Alexandre.

- Ch. XV. Nouveaux moyens de conſerver la conquête.

- Ch. XVI. D’un état deſpotique qui conquiert.

- Ch. XVII. Continuation du même ſujet.

- LIVRE XI. Des lois qui forment la liberté politique dans ſon rapport avec la conſtitution.

- Chapitre. I. Idée générale de ce Livre.

- Ch. II. Diverſes ſignifications données au mot de liberté.

- Ch. III. Ce que c’eſt que la liberté.

- Ch. IV. Continuation du même ſujet.

- Ch. V. De l’objet des états divers.

- Ch. VI. De la conſtitution d’Angleterre.

- Ch. VII. Des monarchies que nous connoiſſons.

- Ch. VIII. Pourquoi les anciens n’avoient pas une idée bien claire de la monarchie.

- Ch. IX. Maniere de penſer d’Ariſtote.

- Ch. X. Maniere de penſer des autres politiques.

- Ch. XI. Des Rois des temps héroïques chez les Grecs.

- Ch. XII. Du gouvernement des Rois de Rome, & comment les trois pouvoirs y furent diſtribués.

- Ch. XIII. Réflexions générales ſur l’état de Rome après l’expulſion des Rois.

- Ch. XIV. Comment la diſtribution des trois pouvoirs commença à changer après l’expulſion des Rois.

- Ch. XV. Comment, dans l’état floriſſant de la république, Rome perdit tout à coup ſa liberté.

- Ch. XVI. De la puiſſance légiſlative dans la république romaine.

- Ch. XVII. De la puiſſance exécutrice dans la même république.

- Ch. XVIII. De la puiſſance de juger dans le gouvernement de Rome.

- Ch. XIX. Du gouvernement des provinces romaines.

- Ch. XX. Fin de ce Livre.

- LIVRE XII. Des lois qui forment la liberté politique dans ſon rapport avec le citoyen.

- Chapitre. I. Idée de ce Livre.

- Ch. II. De la liberté du citoyen.

- Ch. III. Continuation du même ſujet.

- Ch. IV. Que la liberté eſt favoriſée par la nature des peines & leur proportion.

- Ch. V. De certaines accuſations qui ont particuliérement beſoin de modération & de prudence.

- Ch. VI. Du crime contre nature.

- Ch. VII. Du crime de leſe-majeſté.

- Ch. VIII. De la mauvaiſe application du nom de crime de ſacrilege & de leſe-majeſté.

- Ch. IX. Continuation du même ſujet.

- Ch. X. Continuation du même ſujet.

- Ch. XI. Des penſées.

- Ch. XII. Des paroles indiſcrettes.

- Ch. XIII. Des écrits.

- Ch. XIV. Violation de la pudeur dans la punition des crimes.

- Ch. XV. De l’affranchiſſement de l’eſclave pour accuſer le maître.

- Ch. XVI. Calomnie dans le crime de leſe-majeſté.

- Ch. XVII. De la révélation des conſpirations.

- Ch. XVIII. Combien il eſt dangereux dans les républiques de trop punir le crime de leſe-majeſté.

- Ch. XIX. Comment on ſuſpend l’uſage de la liberté dans la république.

- Ch. XX. Des lois favorables à la liberté du citoyen dans la république.

- Ch. XXI. De la cruauté des lois envers les débiteurs dans la république.

- Ch. XXII. Des choſes qui attaquent la liberté dans la monarchie.

- Ch. XXIII. Des eſpions dans la monarchie.

- Ch. XXIV. Des lettres anonymes.

- Ch. XXV. De la maniere de gouverner dans la monarchie.

- Ch. XXVI. Que, dans la monarchie le prince doit être acceſſible.

- Ch. XXVII. Des mœurs du monarque.

- Ch. XXVIII. Des égards que les monarques doivent à leurs ſujets.

- Ch. XXIX. Des lois civiles propres à mettre un peu de liberté dans le gouvernement deſpotique.

- Ch. XXX. Continuation du même ſujet.

TABLE des LIVRES ET CHAPITRES Contenus en ce ſecond Volume.

- LIVRE XIII. Des rapports que la levée des tributs & la grandeur des revenus publics ont avec la liberté.

- Chapitre I. Des revenus de l’état.

- Ch. II. Que c’eſt mal raiſonner, de dire que la grandeur des tributs ſoit bonne par elle-même.

- Ch. III. Des tributs, dans les pays où une partie du peuple eſt eſclave de la glebe.

- Ch. IV. D’une république en cas pareil.

- Ch. V. D’une monarchie en cas pareil.

- Ch. VI. D’un état deſpotique en cas pareil.

- Ch. VII. Des tributs, dans les pays ou l’eſclavage de la glebe n’eſt point établi.

- Ch. VIII. Comment on conferve l’illuſion.

- Ch. IX. D’une mauvaiſe ſorte d’impôt.

- Ch. X. Que la grandeur des tributs dépend de la nature du gouvernement.

- Ch. XI. Des peines fiſcales.

- Ch. XII. Rapport de la grandeur des tributs avec la liberté.

- Ch. XIII. Dans quels gouvernemens les tributs ſont ſuſceptibles d’augmentation.

- Ch. XIV. Que la nature des tributs eſt relative au gouvernement.

- Ch. XV. Abus de la liberté.

- Ch. XVI. Des conquêtes des Mahométans.

- Ch. XVII. De l’augmentation des troupes.

- Ch. XVIII. De la remiſe des tributs.

- Ch. XIX. Qu’eſt-ce qui eſt plus convenable au prince & au peuple, de la ferme ou de la régie des tributs ?

- Ch. XX. Des traitans.

- LIVRE XIV. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec la nature du climat.

- Chapitre I. Idée générale.

- Ch. II. Combien les hommes ſont différens dans les divers climats.

- Ch. III. Contradiction dans les caracteres de certains peuples du midi.

- Ch. IV. Cauſe de l’immuabilité de la religion, des mœurs, des manieres, des lois, dans les pays d’orient.

- Ch. V. Que les mauvais légiſlateurs ſont ceux qui ont favoriſé les vices du climat, & les bons ſont ceux qui s’y ſont oppoſés.

- Ch. VI. De la culture des terres dans les climats chauds.

- Ch. VII. Du monachiſme.

- Ch. VIII. Bonne coutume de la Chine.

- Ch. IX. Moyens d’encourager l’induſtrie.

- Ch. X. Des lois qui ont rapport à la ſobriété des peuples.

- Ch. XI. Des lois qui ont rapport aux maladies du climat.

- Ch. XII. Des lois contre ceux qui ſe tuent eux-mêmes.

- Ch. XIII. Effets qui réſultent du climat d’Angleterre.

- Ch. XIV. Autres effets du climat.

- Ch. XV. De la différente confiance que les lois ont dans le peuple ſelon les climats.

- LIVRE XV. Comment les lois de l’eſclavage civil ont du rapport avec la nature du climat.

- Chapitre I. De l’eſclavage civil.

- Ch. II. Origine du droit de l’eſclavage chez les juriſconſultes Romains.

- Ch. III. Autre origine du droit de l’eſclavage.

- Ch. IV. Autre origine du droit de l’eſclavage.

- Ch. V. De l’eſclavage des Negres.

- Ch. VI. Véritable origine du droit de l’eſclavage.

- Ch. VII. Autre origine du droit de l’eſclavage.

- Ch. VIII. Inutilité de l’eſclavage parmi nous.

- Ch. IX. Des nations chez leſquelles la liberté civile eſt généralement établie.

- Ch. X. Diverſes eſpeces d’eſclavage.

- Ch. XI. Ce que les lois doivent faire par rapport à l’eſclavage.

- Ch. XII. Abus de l’eſclavage.

- Ch. XIII. Danger du grand nombre d’eſclaves.

- Ch. XIV. Des eſclaves armés.

- Ch. XV. Continuation du même ſujet.

- Ch. XVI. Précautions à prendre dans le gouvernement modéré.

- Ch. XVII. Réglemens à faire entre le maître & les eſclaves.

- Ch. XVIII. Des affranchiſſemens.

- Ch. XIX. Des affranchis & des eunuques.

- LIVRE XVI. Comment les lois de l’eſclavage domeſtique ont du rapport avec la nature du climat.

- Chapitre I. De la ſervitude domeſtique.

- Ch. II. Que dans les pays du midi il y a dans les deux ſexes une inégalité naturelles.

- Ch. III. Que la pluralité des femmes dépend beaucoup de leur entretien.

- Ch. IV. De la polygamie. Ses diverſes circonſtances.

- Ch. V. Raiſons d’une loi du Malabar.

- Ch. VI. De la polygamie en elle-même.

- Ch. VII. De l’égalité du traitement dans le cas de la pluralité des femmes.

- Ch. VIII. De la ſéparation des femmes d’avec les hommes.

- Ch. IX. Liaiſon du gouvernement domeſtique avec le politique.

- Ch. X. Principe de la morale de l’Orient.

- Ch. XI. De la ſervitude domeſtique, indépendante de la polygamie.

- Ch. XII. De la pudeur naturelle.

- Ch. XIII. De la jalouſie.

- Ch. XIV. Du gouvernement de la maiſon en Orient.

- Ch. XV. Du divorce & de la répudiation.

- Ch. XVI. De la répudiation & du divorce chez les Romains.

- LIVRE XVII. Comment les lois de la ſervitude politique ont du rapport avec la nature du climat.

- Chapitre I. De la ſervitude politique.

- Ch. II. Différence des peuples, par rapport au courage.

- Ch. III. Du climat de l’Aſie.

- Ch. IV. Conſéquence de ceci.

- Ch. V. Que quand les peuples du nord de l’Aſie & ceux du nord de l’Europe, ont conquis, les effets de la conquête n’étoient pas les mêmes.

- Ch. VI. Nouvelle cauſe phyſique de la ſervitude de l’Aſie & de la liberté de l’Europe.

- Ch. VII. De l’Afrique & de l’Amérique.

- Ch. VIII. De la capitale de l’Empire.

- LIVRE XVIII. Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la nature du terrain.

- Chapitre I. Comment la nature du terrain influe ſur les Lois.

- Ch. II. Continuation du même ſujet.

- Ch. III. Quels ſont les pays les plus cultivés.

- Ch. IV. Nouveaux effets de la fertilité & de la ſtérilité du pays.

- Ch. V. Des peuples des îles.

- Ch. VI. Des pays formés par l’induſtrie des hommes.

- Ch. VII. Des ouvrages des hommes.

- Ch. VIII. Rapport général des lois.

- Ch. IX. Du terrain de l’Amérique.

- Ch. X. Du nombre des hommes dans le rapport avec la maniere dont ils ſe procurent la ſubſiſtance.

- Ch. XI. Des peuples ſauvages & des peuples barbares.

- Ch. XII. Du droit des gens chez les peuples qui ne cultivent point les terres.

- Ch. XIII. Des lois civiles chez les peuples qui ne cultivent point les terres.

- Ch. XIV. De l’état politique des peuples qui ne cultivent point les terres.

- Ch. XV. Des peuples qui connoiſſent l’uſage de la monnoie.

- Ch. XVI. Des lois civiles chez les peuples qui ne connoiſſent point l’uſage de la monnoie.

- Ch. XVII. Des lois politiques chez les peuples qui n’ont point l’uſage de la monnoie.

- Ch. XVIII. Force de la ſuperſtition.

- Ch. XIX. De la liberté des Arabes, & de la ſervitude des Tartares.

- Ch. XX. Du droit des gens des Tartares.

- Ch. XXI. Loi civile des Tartares.

- Ch. XXII. D’une loi civile des peuples Germains.

- Ch. XXIII. De la longue chevelure des Rois Francs.

- Ch. XXIV. Des mariages des Rois Francs.

- Ch. XXV. Childeric.

- Ch. XXVI. De la majorité des Rois Francs.

- Ch. XXVII. Continuation du même ſujet.

- Ch. XXVIII. De l’adoption chez les Germains.

- Ch. XXIX. Eſprit ſanguinaire des Rois Francs.

- Ch. XXX. Des aſſemblées de la nation chez les Francs.

- Ch. XXXI. De l’autorité du Clergé dans la premiere race.

- LIVRE XIX. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec les principes qui forment l’eſprit général, les mœurs & les manieres d’une nation.

- Chapitre I. Du ſujet de ce Livre.

- Ch. II. Combien, pour les meilleurs lois, il eſt néceſſaire que les eſprits ſoient préparés.

- Ch. III. De la tyrannie.

- Ch. IV. Ce que c’eſt que l’eſprit général.

- Ch. V. Combien il faut être attentif à ne point changer l’eſprit général d’une nation.

- Ch. VI. Qu’il ne faut pas tout corriger.

- Ch. VII. Des Athéniens & des Lacédémoniens.

- Ch. VIII. Effets de l’humeur ſociable.

- Ch. IX. De la vanité & de l’orgueil des nations.

- Ch. X. Du caractere des Eſpagnols, & de celui des Chinois.

- Ch. XI. Réflexions.

- Ch. XII. Des manieres & des mœurs dans l’état deſpotique.

- Ch. XIII. Des manieres chez les Chinois.

- Ch. XIV. Quels ſont les moyens naturels de changer les mœurs & les manieres d’une nation.

- Ch. XV. Influence du gouvernement domeſtique ſur le politique.

- Ch. XVI. Comment quelques légiſlateurs ont confondu les principes qui gouvernent les hommes.

- Ch. XVII. Propriété particuliere au gouvernernent de la Chine.

- Ch. XVIII. Conſéquence du chapitre précédent.

- Ch. XIX. Comment s’eſt faite cette union de la religion, des lois, des mœurs & des manieres chez les Chinois.

- Ch. XX. Explication d’un paradoxe ſur les Chinois.

- Ch. XXI. Comment les lois doivent être relatives aux mœurs & aux manieres.

- Ch. XXII. Continuation du même ſujet.

- Ch. XXIII. Comment les lois ſuivent les mœurs.

- Ch. XXIV. Continuation du même ſujet.

- Ch. XXV. Continuation du même ſujet.

- Ch. XXVI. Continuation du même ſujet.

- Ch. XXVII. Comment les lois peuvent contribuer à former les mœurs, les manieres & le caractere d’une nation.

- LIVRE XX. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le commerce, conſidéré dans ſa nature & ſes diſtinctions.

- Chapitre I. Du Commerce.

- Ch. II. De l’eſprit du Commerce.

- Ch. III. De la pauvreté des peuples.

- Ch. IV. Du Commerce dans les divers Gouvernemens.

- Ch. V. Des peuples qui ont fait le commerce d’économie.

- Ch. VI. Quelques effets d’une grande navigation.

- Ch. VII. Eſprit de l’Angleterre ſur le commerce.

- Ch. VIII. Comment on a gêné quelquefois le commerce d’économie.

- Ch. IX. De l’excluſion en fait de commerce.

- Ch. X. Établiſſement propre au commerce d’économie.

- Ch. XI. Continuation du même ſujet.

- Ch. XII. De la liberté du commerce.

- Ch. XIII. Ce qui détruit cette liberté.

- Ch. XIV. Des lois du commerce qui emportent la confiſcation des marchandiſes.

- Ch. XV. De la contrainte par corps.

- Ch. XVI. Belle loi.

- Ch. XVII. Loi de Rhodes.

- Ch. XVIII. Des Juges pour le commerce.

- Ch. XIX. Que le prince ne doit point faire le commerce.

- Ch. XX. Continuation du même ſujet.

- Ch. XXI. Du commerce de la nobleſſe dans la monarchie.

- Ch. XXII. Réflexion particuliere.

- Ch. XXIII. À quelles nations il eſt déſavantageux de faire le commerce.

- LIVRE XXI. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le commerce, conſidéré dans les révolutions qu’il a eues dans le monde.

- Chapitre I. Quelques conſidérations générales.

- Ch. II. Des peuples d’Afrique.

- Ch. III. Que les beſoins des peuples du midi ſont différent de ceux des peuples du nord.

- Ch. IV. Principale différence du commerce des anciens, d’avec celui d’aujourd’hui.

- Ch. V. Autres différences.

- Ch. VI. Du commerce des anciens.

- Ch. VII. Du commerce des Grecs.

- Ch. VIII. D’Alexandre. Sa conquête.

- Ch. IX. Du commerce des Rois Grecs après Alexandre.

- Ch. X. Du tour de l’Afrique.

- Ch. XI. Carthage & Marſeille.

- Ch. XII. Ile de Délos. Mithridate.

- Ch. XIII. Du génie des Romains pour la marine.

- Ch. XIV. Du génie des Romains pour le commerce.

- Ch. XV. Commerce des Romains avec les Barbares.

- Ch. XVI. Du commerce des Romains avec l’Arabie & les Indes.

- Ch. XVII. Du commerce après la deſtruction des Romains en Occident.

- Ch. XVIII. Réglement particulier.

- Ch. XIX. Du commerce, depuis l’affoibliſſement des Romains en Orient.

- Ch. XX. Comment le commerce ſe fit jour en Europe à travers la barbarie.

- Ch. XXI. Découverte de deux nouveaux mondes. État de l’Europe à cet égard.

- Ch. XXII. Des richeſſes que l’Eſpagne tira de l’Amérique.

- Ch. XXIII. Problême.

- La Carte 1

- La Carte 2

TABLE des LIVRES ET CHAPITRES Contenus en ce troiſieme Volume.

- LIVRE XXII. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec l’uſage de la monnoie.

- Chapitre I. Raison de l’uſage de la monnoie.

- Ch. II. De la nature de la monnoie.

- Ch. III. Des monnoies idéales.

- Ch. IV. De la quantité de l’or & de l’argent.

- Ch. V. Continuation du même ſujet.

- Ch. VI. Par quelle raiſon le prix de l’uſure diminua de la moitié, lors de la découverte des Indes.

- Ch. VII. Comment le prix des choſes ſe fixe par la variation des richeſſes de ſigne.

- Ch. VIII. Continuation du même ſujet.

- Ch. IX. De la rareté relative de l’or & de l’argent.

- Ch. X. Du change.

- Ch. XI. Des opérations que les Romains firent ſur les monnoies.

- Ch. XII. Circonstances dans leſquelles les Romains firent leurs opérations ſur la monnoie.

- Ch. XIII. Opérations ſur les monnoies du temps des Empereurs.

- Ch. XIV. Comment le change gêne les états deſpotiques.

- Ch. XV. Uſage de quelques pays d’Italie.

- Ch. XVI. Du ſecours que l’état peut tirer des banquiers.

- Ch. XVII. Des dettes publiques.

- Ch. XVIII. Du payement des dettes publiques.

- Ch. XIX. Des prêts à intérêt.

- Ch. XX. Des uſures maritimes.

- Ch. XXI. Du prêt par contrat & de l’uſure chez les Romains.

- Ch. XXII. Continuation du même ſujet.

- LIVRE XXIII. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le nombre des habitans.

- Chapitre I. Des hommes & des animaux, par rapport à la multiplication de leur eſpece.

- Ch. II. Des mariages.

- Ch. III. De la condition des enfans.

- Ch. IV. Des familles.

- Ch. V. Des divers ordres de femmes légitimes.

- Ch. VI. Des bâtards dans les divers gouvernemens.

- Ch. VII. Du conſentement des peres au mariage.

- Ch. VIII. Continuation du même ſujet.

- Ch. IX. Des filles.

- Ch. X. Ce qui détermine au mariage.

- Ch. XI. De la dureté du gouvernement.

- Ch. XII. Du nombre des filles & des garçons dans différens pays.

- Ch. XIII. Des ports de mer.

- Ch. XIV. Des productions de la terre qui demandent plus ou moins d’hommes.

- Ch. XV. Du nombre des habitans par rapport aux arts.

- Ch. XVI. Des vues du légiſlateur ſur la propagation de l’eſpece.

- Ch. XVII. De la Grece & du nombre de ſes habitans.

- Ch. XVIII. De l’état des peuples avant les Romains.

- Ch. XIX. Dépopulation de l’univers.

- Ch. XX. Que les Romains furent dans la néceſſité de faire des lois pour la propagation de l’eſpece.

- Ch. XXI. Des lois des Romains ſur la propagation de l’eſpece.

- Ch. XXII. De l’expoſition des enfans.

- Ch. XXIII. De l’état de l’univers après la deſtruction des Romains.

- Ch. XXIV. Changemens arrivés en Europe, par rapport au nombre des habitans,

- Ch. XXV. Continuation du même ſujet.

- Ch. XXVI. Conſéquences.

- Ch. XXVII. De la loi faite en France pour encourager la propagation de l’eſpece.

- Ch. XXVIII. Comment on peut remédier à la dépopulation,

- Ch. XXIX. Des hôpitaux.

- LIVRE XXIV. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec la religion établie dans chaque pays, conſidérée dans ſes pratiques & en elle-même.

- Chapitre I. Des religions en général.

- Ch. II. Paradoxe de Bayle.

- Ch. III. Que le gouvernement modéré convient mieux à la religion chrétienne, & le gouvernement deſpotique à la Mahométane.

- Ch. IV. Conſéquences du caractere de la religion Chrétienne, & de celui de la Mahométane.

- Ch. V. Que la religion catholique convient mieux à une monarchie, & que la proteſtante s’accommode mieux d’une république.

- Ch. VI. Autre paradoxe de Bayle.

- Ch. VII. Des lois de perfection dans la religion.

- Ch. VIII. De l’accord des lois de la morale avec celles de la religion.

- Ch. IX. Des Eſſéens.

- Ch. X. De la ſecte ſtoïque.

- Ch. XI. De la contemplation.

- Ch. XII. Des pénitences.

- Ch. XIII. Des crimes inexpiables,

- Ch. XIV. Comment la force de la religion s’applique à celle des lois civiles.

- Ch. XV. Comment les lois civiles corrigent quelquefois les fauſſes religions.

- Ch. XVI. Comment les lois de la religion corrigent les inconvéniens de la conſtitution politique.

- Ch. XVII. Continuation du même ſujet.

- Ch. XVIII. Comment les lois de la religion ont l’effet des lois civiles.

- Ch. XIX. Que c’eſt moins la vérité ou la fauſſeté d’un dogme qui le rend utile ou pernicieux aux hommes dans l’état civil, que l’uſage ou l’abus que l’on en fait.

- Ch. XX. Continuation du même ſujet.

- Ch. XXI. De la métempſycoſe.

- Ch. XXII. Combien il eſt dangereux que la religion inſpire de l’horreur pour des choſes indifférentes.

- Ch. XXIII. Des fêtes.

- Ch. XXIV. Des lois de religion locales.

- Ch. XXV. Inconvénient du tranſport d’une religion d’un pays à un autre.

- Ch. XXVI. Continuation du même ſujet.

- LIVRE XXV. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec l’établiſſement de la religion de chaque pays, & ſa police extérieure.

- Chapitre I. Du ſentiment pour la religion.

- Ch. II. Du motif d’attachment pour les diverſes religions.

- Ch. III. Des Temples.

- Ch. IV. Des Miniſtres de la religion.

- Ch. V. Des bornes que les lois doivent mettre aux richeſſes du Clergé.

- Ch. VI. Des Monaſteres.

- Ch. VII. Du luxe de la ſuperſtition.

- Ch. VIII. Du Pontificat.

- Ch. IX. De la tolérance en fait de religion.

- Ch. X. Continuation du même ſujet.

- Ch. XI. Du changement de religion.

- Ch. XII. Des lois pénales.

- Ch. XIII. Très-humble remontrance aux Inquiſiteurs d’Eſpagne & de Portugal.

- Ch. XIV. Pourquoi la Religion chrétienne eſt ſi odieuſe au Japon.

- Ch. XV. De la propagation de religion.

- LIVRE XXVI. Des lois, dans le rapport qu’elles doivent avoir avec l’ordre des choſes ſur leſquelles elles ſtatuent.

- Chapitre I. Idée de ce Livre.

- Ch. II. Des lois divines & des lois humaines.

- Ch. III. Des lois civiles qui ſont contraires à la loi naturelle.

- Ch. IV. Continuation du même ſujet.

- Ch. V. Cas où l’on peut juger par les principes du droit civil, en modifiant les principes du droit naturel.

- Ch. VI. Que l’ordre des ſucceſſions depend des principes du droit politique ou civil & non pas des principes du droit naturel.

- Ch. VII. Qu’il ne faut point décider par les préceptes de la religion, lorſqu’il s’agit de ceux de la loi naturelle.

- Ch. VIII. Qu’il ne faut pas régler, par les principes du droit qu’on appelle canonique, les choſes réglées par les principes du droit civil.

- Ch. IX. Que les choſes qui doivent être réglées par les principes du droit civil, peuvent rarement l’être par les principes des lois de la religion.

- Ch. X. Dans quel cas il faut ſuivre la loi civile qui permet, & non pas la loi de la religion qui défend.

- Ch. XI. Qu’il ne faut point régler les tribunaux humains par les maximes des tribunaux qui regardent l’autre vie.

- Ch. XII. Continuation du même ſujet.

- Ch. XIII. Dans quel cas il faut ſuivre, à l’égard des mariages, les lois de la religion ; & dans quel cas il faut ſuivre les lois civiles.

- Ch. XIV. Dans quels cas, dans les mariages entre parens, il faut ſe régler par les lois de la nature ; dans quels cas on doit ſe régler par les lois civiles.

- Ch. XV. Qu’il ne faut point régler par les principes du droit politique les choſes qui dépendent des principes du droit civil.

- Ch. XVI. Qu’il ne faut point décider par les regles du droit civil, quand il s’agit de décider par celles du droit politique.

- Ch. XVII. Continuation du même ſujet.

- Ch. XVIII. Qu’il faut examiner ſi les lois, qui paroiſſent ſe contredire, ſont du même ordre.

- Ch. XIX. Qu’il ne faut pas décider par les lois civiles les choſes qui doivent l’être par les lois domeſtiques.

- Ch. XX. Qu’il ne faut pas décider par les principes des lois civiles les choſes qui appartiennent au droit des gens.

- Ch. XXI. Qu’il ne faut pas décider par les lois politiques les choſes qui appartiennent au droit des gens.

- Ch. XXII. Malheureux fort de l’Ynca Athualpa.

- Ch. XXIII. Que lorſque, par quelque circonſtance, la loi politique détruit l’état, il faut décider par la loi politique qui le conſerve, qui devient quelquefois un droit des gens.

- Ch. XXIV. Que les réglemens de police ſont d’un autre ordre que les autres lois civiles.

- Ch. XXV. Qu’il ne faut pas ſuivre les diſpoſitions générales du droit civil, lorſqu’il s’agit de choſes qui doivent être ſoumiſes à des regles particulieres tirées de leur propre nature.

- LIVRE XXVII.

- Chapitre unique. De l’origine & des révolutions des lois des Romains ſur les ſucceſſions.

- LIVRE XXVIII. De l’origine & des révolutions des lois civiles chez les François.

- Chapitre I. Du différent caractere des lois des peuples Germains.

- Ch. II. Que les lois des Barbares furent toutes perſonnelles.

- Ch. III. Différence capitale entre les lois Saliques & les lois des Wiſigoths & des Bourguignons.

- Ch. IV. Comment le droit romain ſe perdit dans le pays du domaine des Francs, & ſe conſerva dans le pays du domaine des Goths & des Bourguignons.

- Ch. V. Continuation du même ſujet.

- Ch. VI. Comment le droit romain ſe conſerva dans le domaine des Lombards.

- Ch. VII. Comment le droit romain ſe perdit en Eſpagne.

- Ch. VIII. Faux capitulaire.

- Ch. IX. Comment les codes des lois des Barbaras & les capitulaires ſe perdirent.

- Ch. X. Continuation du même ſujet.

- Ch. XI. Autres cauſes de la chute des codes des lois des Barbares, du droit romain & des Capitulaires.

- Ch. XII. Des coutumes locales ; révolutions des lois des peuples Barbares, & du droit romain.

- Ch. XIII. Différence de la loi Salique ou des Francs ſaliens, d’avec celle des Francs ripuaires & des autres peuples Barbares.

- Ch. XIV. Autre différence.

- Ch. XV. Réflexion.

- Ch. XVI. De la preuve par l’eau bouillante établie par la loi Salique.

- Ch. XVII. Maniere de penſer de nos peres.

- Ch. XVIII. Comment la preuve par le combat s’étendit.

- Ch. XIX. Nouvelle raiſon de l’oubli des lois Saliques, des lois Romaines & des Capitulaires.

- Ch. XX. Origine du point d’honneur.

- Ch. XXI. Nouvelle réflexion ſur le point d’honneur chez les Germains.

- Ch. XXII. Des mœurs relatives aux combats.

- Ch. XXIII. De la juriſprudence du combat judiciaire.

- Ch. XXIV. Regles établies dans le combat judiciaire.

- Ch. XXV. Des bornes que l’on mettoit à l’uſage du combat judiciaire.

- Ch. XXVI. Du combat judiciaire, entre une des parties & un des témoins.

- Ch. XXVII. Du combat judiciaire, entre une partie & un des pairs du ſeigneur. Appel de faux jugement.

- Ch. XXVIII. De l’appel de défaute de droit.

- Ch. XXIX. Epoque du regne de ſaint Louis.

- Ch. XXX. Obſervation ſur les appels.

- Ch. XXXI. Continuation du même ſujet.

- Ch. XXXII. Continuation du même ſujet.

- Ch. XXXIII. Continuation du même ſujet.

- Ch. XXXIV. Comment la procédure devint ſecrette.

- Ch. XXXV. Des dépens.

- Ch. XXXVI. De la partie publique.

- Ch. XXXVII. Comment les établiſſemens de ſaint Louis tomberent dans l’oubli.

- Ch. XXXVIII. Continuation du même ſujet.

- Ch. XXXIX. Continuation du même ſujet.

- Ch. XL. Comment on prit les formes judiciaires des décrétales.

- Ch. XLI. Flux & reflux de la juridiction Eccléſiaſtique & de la juridiction laye.

- Ch. XLII. Renaiſſance du droit romain, & ce qui en réſulta. Changemens dans les tribunaux.

- Ch. XLIII. Continuation du même ſujet.

- Ch. XLIV. De la preuve par témoins.

- Ch. XLV. Des coutumes de France.

- LIVRE XXIX. De la maniere de compoſer les lois.

- Chapitre I. De l’eſprit du Légiſlateur.

- Ch. II. Continuation du même ſujet.

- Ch. III. Que les lois qui paroiſſent s’éloigner des vues du Légiſlateur, y ſont ſouvent conformes.

- Ch. IV. Des lois qui choquent les vues du Légiſlateur.

- Ch. V. Continuation du même ſujet.

- Ch. VI. Que les lois qui paroiſſent les mêmes, n’ont pas toujours le mêne effet.

- Ch. VII. Continuation du même ſujet. Néceſſité de bien compoſer les lois.

- Ch. VIII. Que les lois qui paroiſſent les mêmes, n’ont pas toujours eu le même motif.

- Ch. IX. Que les lois Grecques & Romaines ont puni l’homicide de ſoi-même, ſans avoir le même motif.

- Ch. X. Que les lois qui paroiſſent contraires, dérivent quelquefois du même eſprit.

- Ch. XI. De quelle maniere deux lois diverſes peuvent être comparées.

- Ch. XII. Que les lois qui paroiſſent les mêmes, ſont réellement quelquefois différentes.

- Ch. XIII. Qu’il ne faut point ſéparer les lois de l’objet pour lequel elles ſont faites. Des lois Romaines ſur le vol.

- Ch. XIV. Qu’il ne faut point ſéparer les lois des circonſtances dans leſquelles elles ont été faites.

- Ch. XV. Qu’il est bon quelquefois qu’une loi ſe corrige elle-même.

- Ch. XVI. Choſes à obſerver dans la compoſition des lois.

- Ch. XVII. Mauvaiſe maniere de donner des lois.

- Ch. XVIII. Des idées d’uniformité,

- Ch. XIX. Des légiſlateurs.

TABLE des LIVRES ET CHAPITRES Contenus en ce quatrieme Volume.

- LIVRE XXX. Théorie des lois féodales chez les Francs dans le rapport qu’elles ont avec l’établiſſement de la Monarchie.

- Chapitre I. Des lois féodales,

- Ch. II. Des ſources des lois féodales.

- Ch. III. Origine du vaſſelage.

- Ch. IV. Continuation du même ſujet.

- Ch. V. De la conquête des Francs.

- Ch. VI. Des Goths, des Bourguignons & des Francs.

- Ch. VII. Différentes manieres de partager les terres.

- Ch. VIII. Continuation du même ſujet.

- Ch. IX. Juſte application de la loi des Bourguignons & de celles des Wiſigoths ſur le partage des terres.

- Ch. X. Des ſervitudes.

- Ch. XI. Continuation du même ſujet.

- Ch. XII. Que les terres du partage des Barbares ne payoient point de tributs.

- Ch. XIII. Quelles étoient les charges des Romains & des Gaulois dans la Monarchie des Francs.

- Ch. XIV. De ce qu’on appelloit cenſus.

- Ch. XV. Que ce que l’on appelloit cenſus, ne ſe levoit que ſur les ſerfs, & non pas ſur les hommes libres.

- Ch. XVI. Des leudes ou vaſſaux.

- Ch. XVII. Du ſervice militaire des hommes libres.

- Ch. XVIII. Du double ſervice.

- Ch. XIX. Des compoſitions chez les peuples Barbares.

- Ch. XX. De ce que l’on a appellé depuis la juſtice des ſeigneurs.

- Ch. XXI. De la juſtice territoriale des égliſes.

- Ch. XXII. Que les juſtices étoient établies avant la fin de la ſeconde race.

- Ch. XXIII. Idée générale du Livre de I’établiſſement de la Monarchie Françoiſe dans les Gaules, par M. l’abbé Dubos.

- Ch. XXIV. Continuation du même ſujet. Réflexions ſur le fond du ſyſtême.

- Ch. XXV. De la nobleſſe Françoiſe.

- LIVRE XXXI. Théorie des lois féodales chez les Francs dans le rapport qu’elles ont avec les révolutions de leur Monarchie.

- Chapitre I. Changemens dans les offices & les fiefs.

- Ch. II. Comment le gouvernement civil fut réformé.

- Ch. III. Autorité des Maires du palais.

- Ch. IV. Quel étoit, à l’égard des Maires, le génie de la nation.

- Ch. V. Comment les Maires obtinrent le commandement des armées.

- Ch. VI. Seconde époque de l’abaiſſement des rois de la premiere race.

- Ch. VII. Des grands offices & des fiefs ſous les Maires du palais.

- Ch. VIII. Comment les aleux furent changés en fiefs.

- Ch. IX. Comment les biens eccléſiaſtiques furent convertis en fiefs.

- Ch. X. Richeſſes du Clergé.

- Ch. XI. Etat de l’Europe du temps de Charles-Martel.

- Ch. XII. Etabliſſement des dîmes.

- Ch. XIII. Des élections aux Evêchés & Abbayes.

- Ch. XIV. Des fiefs de Charles-Martel.

- Ch. XV. Continuation du même ſujet.

- Ch. XVI. Confuſion de la royauté & de la mairerie. Seconde race.

- Ch. XVII. Choſe particuliere dans l’élection des rois de la ſeconde race.

- Ch. XVIII. Charlemagne.

- Ch. XIX. Continuation du même ſujet.

- Ch. XX. Louis le Débonnaire.

- Ch. XXI. Continuation du même ſujet.

- Ch. XXII. Continuation du même ſujet.

- Ch. XXIII. Continuation du même ſujet.

- Ch. XXIV. Que les hommes libres furent rendus capables de poſſéder des fiefs.

- Cause principale de l’affoiblissement de la seconde race.

- Ch. XXV. Changement dans les aleux.

- Ch. XXVI. Changement dans les fiefs.

- Ch. XXVII. Autre changement arrivé dans les fiefs.

- Ch. XXVIII. Changements arrivés dans les grands offices & dans les fiefs.

- Ch. XXIX. De la nature des fiefs depuis le regne de Charles le Chauve.

- Ch. XXX. Continuation du même ſujet.

- Ch. XXXI. Comment l’empire ſortit de la maiſon de Charlemagne.

- Ch. XXXII. Comment la couronne de France paſſa dans la maiſon de Hugues Capet.

- Ch. XXXIII. Quelques conſéquences de la perpétuité des fiefs.

- Ch. XXXIV. Continuation du même ſujet.

- DÉFENSE DE L’ESPRIT DES LOIS.

- Premiere Partie.

- Seconde Partie.

- Idée générale.

- Des conſeils de religion.

- De la polygamie.

- Climat.

- Tolérance.

- Célibat.

- Erreur particuliere du critique.

- Mariage.

- Uſure.

- Des uſures maritimes.

- Troisieme partie.

- Eclaircissemens sur l’esprit des Lois.

- LYSIMAQUE.

- Table des matières (Index).

De l' Esprit ses Lois.

Nouvelle Édition

... Prolem sine matre creatum.

OVID.

[I-11]

AVERTISSEMENT

Sur cette nouvelle Édition.↩

Le Livre de l’Esprit des Lois a enfin franchi tous les obstacles que l’envie & la superstition avoient entrepris de lui opposer : toute l’Europe retentit des justes louanges dues à cet Ouvrage immortel ; il est pour les nations éclairées un motif de jalousie contre la France, qui a eu le bonheur de voir naître M. de Montesquieu dans son sein, & de l’y conserver jusqu’au fatal instant où la terre a perdu ce grand homme. Par-tout son Livre est cité avec vénération ; & si un Auteur croit devoir, en quelque circonstance particuliere, penser autrement que cet illustre Écrivain, il le fait avec une réserve [I-12] respectueuse ; il demande, pour ainsi dire, pardon de ce qu’il ose trouver une faute dans un Livre, que le genre humain a choisi pour y puiser ses instructions sur la saine politique.

Ce n’est point un aveugle enthousiasme qui produit des louanges si générales & si unanimes ; elles sont le juste tribut de la reconnoissance que l’univers doit à cet illustre Auteur. C’est lui qui nous a éclairés sur les vrais principes du droit public : c’est à son flambeau que se sont éclipsés les ouvrages les plus renommés sur cette matière ; c’est avec le secours de sa lumière que nous avons enfin substitué la raison & la vérité aux systèmes fondés sur les préjugés qui s’étoient transmis d’âge en âge, & que de célèbres écrivains n’avoient fait que recueillir, développer & appuyer par de nouveaux sophismes. Le Livre de [I-13] l’Esprit des Lois fait une époque à jamais mémorable dans l’histoire des connoissances humaines.

M. de Montesquieu jouit, dès son vivant, des éloges des plus grands hommes de l’Europe ; & il s’est procuré lui-même, par la Défense de l’Esprit des Lois, le triomphe le plus complet sur ces Auteurs obscurs d’ouvrages éphemères qui avoient osé s’attacher à lui, comme ces vils insectes qui nous importunent, & qu’on écrase sans effort.

Tout étoit resté dans le silence ; l’envie n’osa plus se remontrer ; elle craignit de nouveaux coups. La mort lui enleva enfin un adversaire si redoutable. Quand elle crut n’avoir plus rien à craindre, elle emprunta, pour reparoître, la plume de M. Crévier, Professeur de l’Université de Paris.

Cet écrivain, dans ses Observations sur le Livre de l’Esprit des [I-14] Lois, s’est efforcé de décrier, par tous les moyens possibles, un ouvrage qu’il n’entendoit pas, puisqu’il ne le trouvoit blâmable que par quelques détails. Il a consacré une grande partie de son libelle à chercher des inexactitudes, soit dans les faits historiques cités ou rapportés par M. de Montesquieu, soit dans l’interprétation de quelques textes des anciens écrivains. M. Crévier traite cette partie de sa critique avec cette discussion minutieuse, qui est toujours l’apanage des génies étroits, qui étouffe le goût, & arrête dans leur course ceux qui cherchent les connoissances utiles.

Il s’est délecté dans ce travail : il y a trouvé un double moyen de satisfaire sa vanité : d’un côté, il croyoit abattre un ouvrage qui fait l’objet de la vénération publique ; il se croyoit le pédagogue du genre humain ; & s’imaginoit qu’il alloit [I-15] lui seul enseigner à tous les hommes qu’ils sont ignorans, puisqu’ils ne s’étoient pas apperçus que le guide qu’ils avoient choisi pour la politique entendoit mal le Grec & le Latin. En se livrant d’ailleurs à la discussion d’une vérité qui lui paroissoit si importante, il ne manque aucune occasion de faire un fastidieux étalage d’un genre d’érudition qui convient sans doute aux personnes de sa profession ; mais dont ceux qui l’exercent avec goût, se donnent bien de garde de faire parade aux yeux du public.

Cette affectation seroit sans doute ridicule, quand celui qui se l’est permise l’auroit appuyée de l’exactitude la plus scrupuleuse : mais qu’en doit-on penser, si ce point tout essentiel qu’il est, manque à notre prétendu critique ? On ne le suivra point ici dans tous les détails auxquels il s’est livré : ce seroit [I-16] l’imiter dans le défaut qu’on lui reproche : qu’il soit seulement permis d’examiner un ou deux traits de sa critique.

« La tentation de faire une jolie phrase, dit-il, page 34 de son libelle, est un piege pour bien des écrivains ; & la supériorité du génie de M. de Montesquieu ne l’en a pas toujours garanti. Cette séduction l’a écarté de la vérité historique dans l’endroit que je vais citer. Rome, dit-il, livre III, chap. III, au lieu de se réveiller après César, Tibere, Caïus, Claude, Néron, Domitien, fut toujours plus esclave : tous les coups porterent sur les tyrans, aucun sur la tyrannie. Voilà qui est agréablement dit, reprend M. Crévier ; mais le fait est-il vrai ? Je ne considere ici que Domitien. Assurément le coup qui renversa ce tyran, porta sur la tyrannie ; elle ne [I-17] parut plus dans Rome pendant un espace de plus de 80 ans. Nerva, Trajan, Adrien, Tite, Antonin, Marc-Aurele, forment la plus belle chaîne de Princes sages & modérés, qu’aucune histoire nous fournisse. Je sais qu’Adrien fut mêlé de bien & de mal ; mais si l’on excepte son entrée dans la souveraine puissance, & les deux ou trois dernieres années de sa vie, pendant lesquelles il ne jouit pas de toute sa raison, le reste de son regne peut être cité pour modele d’un bon gouvernement. »

M. Crévier vouloit-il rappeler à ses lecteurs qu’il connoissoit l’histoire des Empereurs Romains ? Il auroit peut-être agi plus sagement, s’il eût évité de réveiller l’idée de celle qu’il a écrite : mais il auroit dû au moins choisir une autre occasion d’étaler son savoir ; il se seroit épargné la honte d’une critique [I-18] qui prouve qu’il n’entend pas M. de Montesquieu.

Cet Auteur, dans l’endroit d’où M. Crévier a tiré son passage, établit que, quand la vertu, qui est le principe de la démocratie, a fait place à la corruption, l’état est perdu ; il ne peut y avoir de liberté, & jamais elle ne peut se rétablir. Ce grand homme, dont le génie pénetre les causes politiques des événemens occasionnés par la marche ordinaire des circonstances, apporte pour preuve ce qui est arrivé aux Anglois, quand ils voulurent établir parmi eux la démocratie. Tous leurs efforts furent impuissans : ceux qui avoient part aux affaires, n’avoient point de vertu ; leur ambition étoit irritée par le succès de Cromwel qui avoit tout osé : l’esprit d’une faction n’étoit réprimé que par celui d’une autre. Ainsi on avoit beau chercher la [I-19] démocratie, on ne la trouvoit nulle part ; & après bien des mouvemens, des chocs & des secousses, il fallut se reposer dans la monarchie que l’on avoit proscrite.

Rome fournit encore un exemple plus frappant. Quand la vertu commença à s’y éclipser, il se forma des factions ; Sylla réussit enfin à s’emparer de la souveraine puissance : ce coup acheva de détruire la vertu dans Rome : il n’y eut point d’ambitieux qui ne se flattât d’obtenir le même succès. Le tyran abdiqua, mais la démocratie ne put reprendre place dans un etat où il n’y avoit plus de vertu ; & comme il y en eut toujours moins, à mesure que la domination des Empereurs se prolongea, il devint de plus en plus impossible de rendre à Rome la liberté. Quelques Auteurs ont été étonnés que les Romains, excédés des injustices & des cruautés de cette chaîne de [I-20] monstres qui se sont succédés sur le trône impérial, ne se soient pas déterminés à se garantir désormais de ces fléaux, & à reprendre l’état républicain, sur-tout quand ils n’avoient pas craint de massacrer le tyran. La chose n’étoit plus possible ; la vertu, sans laquelle la démocratie ne peut exister, étoit entiérement bannie de Rome : on faisoit tomber le tyran, mais on ne détruisoit pas la tyrannie, puisque sa place existoit toujours, & se trouvoit occupée sur le champ par un successeur. Si le hasard faisoit monter sur le trône un Prince digne de l’occuper, tels qu’ont été Trajan, Tite, &c. le peuple jouissoit des douceurs de son gouvernement ; mais pour cela, la tyrannie n’étoit pas détruite : l’état étoit privé de la liberté dont il avoit joui autrefois ; un regne atroce pouvoit suivre, & suivoit quelquefois en effet celui qui [I-21] avoit procuré un bonheur momentané.

Ces vues que M. de Montesquieu a exprimées avec beaucoup de clarté, ont échappé à M. Crévier, qui, tout savant qu’il étoit en Grec & en Latin, a cru que le mot tyrannie ne signifie autre chose qu’un gouvernement injuste & cruel.

On vient de voir que le critique de M. de Montesquieu n’est pas fort intelligent, ou du moins qu’il connoît peu la véritable signification des termes : on va voir qu’il ne donne pas une grande preuve de jugement.

M. de Montesquieu, livre V, chap. XIX, met en question si l’on doit déposer sur une même tête les emplois civils & militaires. Il répond qu’il faut les unir dans la république, & les séparer dans la monarchie. Il prouve la premiere partie de cette réponse par l’intérêt [I-22] de la liberté ; & la seconde, par l’intérêt de la puissance du monarque, qui pourroit lui être ravie s’il confioit les deux emplois à la même personne. Il établit ses preuves sur les grandes vues qui sont la base de son ouvrage ; & ses preuves sont une démonstration : mais ses raisonnemens sont souvent trop élevés, pour que certaines ames y puissent atteindre.

La seconde partie de la décision de M. de Montesquieu n’a pas plu à M. Crévier ; & sans parler des raisons qui ont déterminé cette décision, voici comment il la combat, dans une note, page 42. « Il n’est point de mon plan de m’arrêter ici à prouver la fausseté de systême. Mais, comment M. de Montesquieu pouvoit-il avancer que, par la nature du gouvernement monarchique, les fonctions civiles & militaires doivent être séparées & confiées à [I-23] des ordres différens ; lui qui savoit si bien que, dans la monarchie Françoise, elles ont été pendant plusieurs siecles exercées par les mêmes personnes ; & que, suivant la loi de la féodalité, le premier engagement du vassal envers son seigneur, étoit de le servir en guerre & en plaids, dans les expéditions militaires & dans le jugement des procès ? Il nous reste encore des vestiges de l’ancien usage dans les grands baillis & les sénéchaux, qui sont tous gens d’épée. »

Si M. Crévier avoit entrepris de fortifier, par une nouvelle preuve, le systême de son adversaire, il n’auroit peut-être pas eu le bonheur de réussir aussi bien. Tout le monde sait que, tant que le gouvernement féodal a été en vigueur dans la France, l’autorité de nos Rois, quant à l’exercice, étoit presque nulle ; parce que chaque [I-24] seigneur avoit dans sa terre tout à la fois le pouvoir militaire & le pouvoir civil. Tout le monde sait encore que la puissance du monarque n’a repris son état naturel, que quand elle a pu venir à bout de diviser l’exercice de ces deux fonctions.

Si M. Crévier avoit borné sa critique à ce genre de reproches, on n’auroit fait nulle mention de son ouvrage, & on l’auroit laissé dans l’oubli qu’il mérite. Mais il n’est pas possible de lire de sang-froid les imputations atroces dont cet écrivain a essayé de charger un homme respectable pour lui à tous égards, dans un temps où nous n’étions pas encore accoutumés à soutenir les regrets que sa perte nous avoit causés, & où la mort lui avoit ôté la faculté de faire rentrer ce téméraire dans le devoir.

Il dénonce au public l’Auteur [I-25] de l’Esprit des Lois comme un petit-maître, un homme vain, mauvais citoyen, ennemi de la saine morale & de toute religion. Si les siecles passés ne fournissoient pas des exemples de pareils prodiges, pourroit-on croire que la France eût produit, en même temps, M. de Montesquieu & M. Crévier ? Mais si la Grece eut un Platon, elle eut un Zoïle.

M. de Montesquieu est un petit-maître ! Et pourquoi l’est-il ? Il a commencé son livre XXIII, par l’invocation que Lucrece adresse à Vénus. Cette déesse fabuleuse est l’emblême de la fécondité ; tous les animaux sont appelés à la population par l’attrait du plaisir. L’Auteur de l’Esprit des Lois, au lieu de rendre, par ses propres expressions, cette pensée qui entre dans son plan, a emprunté celles d’un poëte : il n’a pas cru qu’il fût indigne de son sujet d’égayer [I-26] l’imagination de son lecteur, par une image riante, sans être indécente ; & pour cela, il est un petit-maître. On riroit de l’idée ridicule de ce Professeur, s’il n’avoit excité l’indignation par les injures grossieres dont il a chargé son adversaire.

M. de Montesquieu est un homme vain ! L’Auteur de l’Esprit des Lois étoit-il donc un homme vain, pour avoir écrit cette phrase à la fin de sa préface : « Quand j’ai vu ce que tant de grands hommes, en France, en Angleterre & en Allemagne, ont écrit avant moi, j’ai été dans l’admiration, mais je n’ai point perdu le courage. Et moi aussi je suis peintre, ai-je dit avec le Correge ». Un Auteur, ne peut donc sans vanité, croire que ses ouvrages ne sont pas sans mérite ? Mais tous ceux qui ont publié leurs écrits, sans en excepter les plus grands Saints, sont donc coupables de vanité : [I-27] car, qui a jamais donné ses productions au public, sans croire qu’elles avoient au moins un degré de bonté ? Si M. Crévier n’avoit pas eu cette vanité, il ne se seroit pas érigé en censeur d’un ouvrage que tous les grands hommes ont admiré & admirent.

C’est encore, suivant M. Crévier, un trait de vanité dans M. de Montesquieu, d’avoir dit qu’il finissoit le traité des fiefs où la plupart des Auteurs l’ont commencé. Mais M. de Montesquieu a dit une vérité ; pour M. Crévier, il a prouvé son ignorance. La plupart des Auteurs qui ont écrit sur les fiefs, n’ont examiné que les droits féodaux, tels qu’ils existent aujourd’hui. Ils ont cherché les motifs de décision, sur les contestations que cette matiere occasionne, dans les dispositions recueillies par les rédacteurs des coutumes, & se sont peu [I-28] embarrassés de connoître la source de ce genre de possessions. M. de Montesquieu l’a cherchée cette source ; il a ouvert les archives des premiers âges de notre monarchie ; il a suivi graduellement les révolutions que les fiefs ont essuyées, & a descendu jusqu’au moment où ils ont commencé à prendre la forme à laquelle les coutumes les ont fixés. Il est donc vrai qu’il a fini le traité des fiefs où la plupart des Auteurs l’ont commencé ; & c’est par vanité qu’il l’a dit ! De quelle faute M. Crévier s’est-il rendu coupable, quand il a parlé en pédagogue d’une chose qu’il ne connoissoit pas ?

C’est ainsi que notre satirique prouve que M. de Montesquieu est petit-maître & vain. On s’attend sans doute que les preuves qu’il va donner des deux autres reproches, ont une force proportionnée à la nature de l’accusation.

[I-29] Personne ne se permet de déférer un citoyen comme ennemi du gouvernement & de la religion, s’il n’a en main de quoi le convaincre à la face de l’univers de deux crimes qui méritent l’animadversion de toutes les sociétés & les peines les plus graves.

Voyons comment il établit le premier. « L’opposition décidée de l’Auteur au despotisme, dit-il, sentiment louable en soi, l’emporte au-delà des bornes. À force d’être ami des hommes, il cesse d’aimer, autant qu’il le doit, sa patrie. Toute son estime, disons mieux, toute son admiration est pour le gouvernement d’une nation voisine, digne rivale de la nation Françoise ; mais qu’il n’est pas à souhaiter pour nous de prendre pour modèle à bien des égards. L’Anglois doit être flatté, en lisant l’ouvrage de l’Esprit des [I-30] Lois ; mais cette lecture n’est capable que de mortifier les bons François. »

Il faut s’arrêter sur le raisonnement de M. Crévier. Il accuse M. de Montesquieu de ne pas aimer sa patrie autant qu’il le doit, parce qu’il a une opposition décidée pour le despotisme, & parce qu’il aime beaucoup les hommes. Mais si ce grand homme étoit moins opposé au despotisme, & s’il aimoit moins les hommes, M. Crévier jugeroit donc alors qu’il aimeroit sa patrie autant qu’il la doit aimer. N’usons pas de représailles contre cet écrivain ; croyons qu’il n’a pas entendu ce qu’il a voulu dire ; & c’est une justice qu’il faut souvent lui rendre.

Mais voyons donc ce que M. de Montesquieu pense effectivement de sa patrie. Il dit, liv. XX, chap. XX, à la fin : « Si, depuis deux ou trois siecles, la France [I-31] a augmenté sans cesse sa puissance, il faut attribuer cela à la bonté de ses lois, non pas à la fortune, qui n’a pas ces sortes de confiance. »

Rapprochons de ce passage celui où il exprime ses véritables sentimens sur le gouvernement Anglois. « Ce n’est point à moi, dit-il, à examiner si les Anglois jouissent actuellement de cette liberté, ou non. Il me suffit de dire qu’elle est établie par leurs lois, & je n’en cherche pas davantage. Je ne prétends point par là ravaler les autres gouvernemens, ni dire que cette liberté politique extrême doive mortifier ceux qui n’en ont qu’une modérée. Comment dirois-je cela, moi qui crois que l’excès même de la raison n’est pas toujours désirable, & que les hommes s’accommodent toujours mieux des milieux, que des extrémités ? »

[I-32]

Ces deux passages ainsi placés dans le point de comparaison, font disparoître l’accusation dont M. Crévier a voulu noircir M. de Montesquieu, & ne laissent que de l’étonnement sur l’atrocité de la calomnie.

Mais il ne faut pas encore se lasser de la surprise ; l’Auteur du libelle a porté l’attentat jusqu’au comble. Si on l’en croit, M. de Montesquieu est ennemi de la religion ; mais il n’est pas de ces ennemis ordinaires qui, contens de s’affranchir eux-mêmes de son joug, s’inquietent peu des sentimens que les autres ont pour elle. Il veut la détruire : & pour mieux réussir, il l’attaque par la ruse ; mais écoutons M. Crévier. « Cet ouvrage, dit-il dans son avant-propos, prive la vertu de son motif, & délivre le vice de la terreur la plus capable de le réprimer. Il détruit les devoirs dans leur [I-33] source ; & en anéantissant ceux qui se rapportent à l’Auteur de notre être, quelle force laisse-t-il a ceux qui ne regardent que nos compagnons ?

» Et l’Auteur, continue le libelle, exécute tout cela sourdement, & sans déclarer une guerre ouverte à l’orthodoxie. Ceux qui l’ont suivi dans le même plan funeste, devenus plus audacieux par les succès de leur précurseur, ont levé le masque. Mais, par leur témérité même, ils sont de moins dangereux ennemis ; parce que, … en prenant les armes, ils nous ont avertis de les prendre de notre côté. L’Auteur de l’Esprit des Lois conduit son entreprise plus adroitement : il ne livre point l’assaut à la religion ; il va à la sappe, & mine la religion sans bruit. »

M. Crévier entre, à cet égard, dans quelques détails : ils [I-34] contiennent la moitié de son Livre. Mais, qui le croiroit ! Les prétendues preuves du crime affreux dont il charge son ennemi, ne sont que la répétition des calomnies que le Nouvelliste Ecclésiastique avoit vomies contre l’Auteur de l’Esprit des Lois, au mois d’Octobre 1749. Cet affreux libelle fut foudroyé par M. de Montesquieu lui-même dans sa Défense de l’Esprit des Lois. Il ne resta à cet Écrivain que la honte d’avoir attaqué un grand homme qui ne méritoit que des éloges, & le chagrin d’avoir fourni la matiere d’un opuscule qui transmettra cette honte à la postérité.

Tout le monde lut, & tous les gens de goût admirerent cet ouvrage ; mais il paroît qu’il est demeuré inconnu à M. Crévier. Aussi nous dit-il qu’il a travaillé sur l’édition de l’Esprit des lois de 1749. Son ouvrage est cependant de 1764, postérieur de six ans à [I-35] l’édition de 1758. Elle a été faite d’après les corrections que M. de Montesquieu avoit lui-même remises aux Libraires avant sa mort. S’il eût eu soin de se la procurer, comme il le devoit, il y auroit trouvé quelques changemens dont plusieurs tendent à éclaircir certains passages sur lesquels le Nouvelliste avoit cru trouver prise ; & que M. Crévier a relevés d’après lui, quoiqu’ils ne soient plus tels qu’ils étoient. Il y auroit lu la Défense de l’Esprit des Lois, & y auroit appris le respect qu’il devoit aux talens, aux vues de l’Auteur & à l’ouvrage.

En 1764, parut dans les pays étrangers un critique de l’Esprit des Lois d’un autre genre. Il a respecté, comme il le devoit, les qualités du cœur de M. de Montesquieu ; la calomnie n’a point sali ses écrits ; il a seulement prétendu trouver des erreurs dans l’ouvrage, & il a renfermé ses observations [I-36] dans des notes insérées dans une édition contrefaite des Œuvres de M. Montesquieu, en Hollande. L’examen d’une ou de deux de ces notes suffira pour les apprécier toutes ; & l’on va choisir entre celles qui sont les plus importantes.

M. de Montesquieu, après avoir établi la distinction qui caractérise les trois genres de gouvernement, fait voir que dans chacun de ces gouvernemens les lois doivent être relatives à leur nature ; c’est-à-dire à ce qui les constitue ; ainsi dans la démocratie, le peuple doit être, à certains égards, le monarque ; à d’autres, le sujet. Il faut, par exemple, qu’il élise ses magistrats, & qu’il les juge. Si les magistrats cessent d’être électifs, ou si quelqu’autre que le peuple a le droit de leur demander compte de leur conduite, dès lors ce n’est plus une démocratie ; les magistrats, ou les juges des magistrats, ravissent la [I-37] puissance au peuple, & se l’attribuent.

Il est de la nature de la monarchie que la nation soit gouvernée par un prince, dont le pouvoir soit modéré par les lois. Pour que ce gouvernement ne change pas de nature, & ne dégénere pas en despotisme, il faut qu’il y ait entre le monarque & le peuple beaucoup de rangs, beaucoup de pouvoirs intermédiaires. Si les ordres passoient du trône immédiatement au peuple, la terreur les feroit exécuter, & l’arbitraire s’introduiroit sur les débris des lois. Si les ordres, au contraire, ne parviennent aux extrémités de la nation que par degrés, la sphere de ceux qui les font arriver touchant immédiatement à ceux qui les doivent exécuter, la crainte ne fait plus d’impression ; c’est la loi qui parle par la bouche de ses émissaires ; ce n’est plus le monarque.

[I-38]

Il faut encore, dans une monarchie, un corps dépositaire des lois, médiateur entre les sujets & le prince. S’il n’existe point de dépôt pour les lois, si elles ne sont pas sous la main de gardiens fideles, qui pour arrêter l’effet des volontés momentanées du souverain, les placent à propos entre la nation & lui ; elles n’ont plus de stabilité ; elles n’ont plus d’effet, & le despotisme les anéantit.

Il est de la nature du gouvernement despotique, que la volonté, les caprices du tyran soient la seule loi : il faut donc qu’il exerce son autorité, ou par lui seul, ou par un seul qui le représente. Prend-il des mesures pour faire exécuter ses volontés ? se prescrit-il des regles ? ou souffre-t-il qu’on lui en rappelle ? Sa volonté n’est pas la seule loi ; il cesse d’être despote, & monte à la monarchie.

Tels sont, en général, les [I-39] établissemens que doit former un législateur qui songe à fonder ou à introduire l’un de ces trois gouvernemens. Mais s’il veut que son ouvrage soit durable, après avoir réglé la nature de son gouvernement, il faut aussi qu’il s’occupe de son principe ; c’est-à-dire, de ce qui le soutiendra & le fera agir. Ainsi il faut que, pour une république, il trouve le secret d’insinuer & de perpétuer dans le cœur des citoyens l’amour de la république, c’est-à-dire, l’amour de l’égalité ; en sorte que les magistratures n’y soient pas regardées comme un objet d’ambition, mais comme une occasion de signaler son attachement pour la patrie, & de se livrer tout entier au maintien de la liberté des citoyens & de l’égalité entr’eux.

Pour le mouvement & le maintien d’un état monarchique, il faut que le cœur des sujets soit animé par [I-40] l’honneur ; c’est-à-dire, par l’ambition & par l’amour de l’estime : ces deux passions sont nécessaires, mais elles se temperent mutuellement. Le monarque est le seul dispensateur des distinctions & des récompenses : il faut donc que l’ambition de les obtenir, inspire le désir de le servir utilement pour l’état, & de se signaler assez pour qu’il apperçoive ces services, & les récompense. Si les graces & les récompenses dépendoient d’un autre pouvoir que de celui du monarque, son autorité seroit nulle ; il n’auroit aucun ressort dans la main pour faire agir les différentes parties de l’état, soit pour les affaires du dehors, soit pour celles du dedans. Si les graces & les récompenses n’étoient pas le fruit du mérite ; si elles étoient subordonnées à l’arbitraire, & jetées au hasard, il seroit inutile de chercher à les mériter, & chacun [I-41] resteroit dans l’inertie : on ne seroit pas réveillé par la vertu, c’est-à-dire par l’amour de la patrie ; parce que dans les monarchies on est accoutumé à confondre l’état avec le monarque. On ne seroit donc rien pour un homme de qui on n’attendroit aucun retour.

Mais il faut que cette ambition soit réglée par l’amour de l’estime. Si le monarque est subjugué par ses passions ; si pour mériter les graces qu’il dispense, il faut servir ses caprices contre les lois, on craindra le mépris public, on s’abstiendra des places auxquelles sont attachées les fonctions qu’il veut faire employer à l’exécution de ses injustices, où l’on abdiquera ces places, & l’on restera dans une glorieuse oisiveté.

Si ces deux passions ne sont pas combinées dans le cœur des sujets, ou le monarque perd sa puissance, ou il devient despote.

[I-42]

Quant au gouvernement despotique, son principe est la crainte. Si les ordres du maître étoient reçus de sang-froid ; si cette passion n’interceptoit pas au moindre signal de sa volonté toute faculté de raisonner, on pourroit faire attention à leur injustice, remonter à celle qui maintient un tyran sur le trône : comme ce n’est que la loi du plus fort, en tournant ses propres forces contre lui, on l’extermineroit. Si d’ailleurs l’amour de la liberté s’emparoit subitement du peuple, comme il arriva à Rome sous Tarquin, le coup qui abattroit le tyran, abattroit la tyrannie ; le despotisme seroit anéanti, & l’on verroit naître une république.

Ces principes sont lumineux ; ils sont puisés dans l’essence même des choses. M. de Montesquieu, à l’occasion de ces réflexions, entre dans quelques détails, pour indiquer les routes qui peuvent conduire à [I-43] l’établissement & au maintien de la nature & du principe de chaque gouvernement. Mais il traite ces détails en grand homme ; il écarte toutes les minuties qui caractérisent le génie étroit.

Le faiseur de notes n’a point apperçu tout cela. Il en a placé une fort longue à la fin du quatrième Livre. Il y dit que M. de Montesquieu s’est lourdement trompé, soit qu’il ait voulu nous développer ce qui est, soit qu’il ait voulu nous développer ce qui doit être.

Dans le premier cas, cet Auteur, dit le censeur, est contredit par l’expérience. On voit, dit-il, que chaque nation, chaque souverain, est conduit par un objet particulier, vers lequel ils tournent le systême de leur gouvernement. Les uns vivent aux richesses, les autres à la conquête, les autres au commerce, &c. ; & les systêmes politiques sont plus ou moins stables, à mesure que le souverain est plus [I-44] ou moins despote ; parce que le successeur substitue ses idées à celles de celui qui l’a précédé, & change par conséquent tout le plan de gouvernement qu’il a établi. Les républiques sont moins sujettes à ces variations, qui ne peuvent arriver qu’autant que l’esprit de la nation entiere viendroit à changer.

Ces réflexions, qui sont répétées dans tous nos livres, & qu’un coup d’œil sur le cœur humain & sur son histoire nous font appercevoir, sont de la plus grande vérité ; mais que la passion dominante d’une république soit l’amour des richesses, ou la jalousie contre les états qui l’environnent ; qu’elle tourne tant qu’elle voudra ses opérations du côté de cet objet, cela fera-t-il que, pour qu’elle soit république, il soit indispensable que le peuple soit libre ; & pour qu’il reste libre, qu’il ait & qu’il conserve le droit d’élire & de juger ses magistrats ?

Qu’un monarque tourne ses vues [I-45] du côté de la conquête, ou du côté du commerce ; que son successeur change d’objet, ces variations feront-elles que l’on puisse concevoir une monarchie sans un souverain dont le pouvoir soit tempéré par les lois, si ces lois ne sont confiées à des dépositaires qui puissent les faire valoir en faveur de la nation, & s’il n’y a enfin dans l’état différens canaux qui transmettent successivement les ordres du souverain aux extrémités du peuple ? En sera-t-il moins vrai que cette sorte de gouvernement ne se maintiendra point, si le monarque n’a dans sa main des motifs qui excitent les sujets à se livrer au service de l’état ; & si ceux-ci n’en ont un qui les arrête, quand ces motifs leur sont présentés comme un appât pour se prêter à des injustices, ou pour les exécuter ?

On doit dire la même chose du despotisme. Quelles que soient les vues du despote, il ne le fera pas, [I-46] s’il y a dans ses états d’autres lois que sa volonté ; & il cessera de l’être, dès que la crainte ne sera pas la cause de l’obéissance.

Si M. de Montesquieu a voulu nous peindre ce qui doit être, le critique trouve que son erreur est encore plus grossiere ; & pour établir cette erreur, il appelle à son secours la théorie & l’expérience. Elles nous apprennent, dit-il, que la vertu, par laquelle il entend toutes les vertus morales qui nous portent à la perfection, est le seul principe de conduite pour tous les gouvernemens, quels qu’ils soient, & qui ait fait fleurir & qui fera fleurir les états.

Cette maxime est encore de toute vérité. Quand le peuple & ceux qui le gouvernent sont doués de toutes les vertus morales, l’état est nécessairement florissant : on évite avec prudence tout ce qui peut nuire, & l’on exécute de même tout ce qui est utile. Ceux [I-47] qui gouvernent sont justes envers le peuple ; le peuple est juste envers eux ; & tous sont justes envers les étrangers : on exécute avec fermeté les résolutions que la prudence a inspirées ; on oppose la même vertu à la violence & aux injustices, & toujours avec prudence ; enfin on ne désire que ce qui est possible, & on s’abstient de tout excès.

Un état ainsi composé, est sans doute une belle chimere ; & si elle se réalisoit, elle résisteroit à l’inconstance du temps. Mais, pour cela, un état où il n’y auroit point de liberté, & où les magistrats seroient indépendans du peuple, soit quant à leur élection, soit quant à leur conduite, seroit-il une république ? Un état où le prince pourroit tout ce qu’il voudroit, où aucun frein n’arrêteroit ceux qu’il chargeroit de l’exécutions de ses caprices, où l’on chercheroit à l’envi à s’en rendre l’agent aveugle [I-48] par l’espoir des récompenses ; un tel état seroit-il une monarchie ? enfin seroit-ce un despote que celui qui ne pourroit pas tout ce qu’il voudroit, & dont on pourroit examiner & discuter les volontés ?