GUSTAVE DE MOLINARI,

The Collected Articles from the Dictionnaire de l'Économie politique (1852-53)

|

|

| Gustave de Molinari (1819-1912) |

[Created: 11 June, 2019]

[Updated: 10 March, 2025 ] |

The Guillaumin Collection

|

This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |

Source

, The Collected Articles from the Dictionnaire de l'Économie politique (1852-53). Edited by David M. Hart (The Pittwater Free Press, 2023).http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Molinari/DEP/index.html

Gustave de Molinari, The Collected Articles from the Dictionnaire de l'Économie politique (1852-53). Edited by David M. Hart (The Pittwater Free Press, 2023).

This title is also available in a facsimile PDF of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.

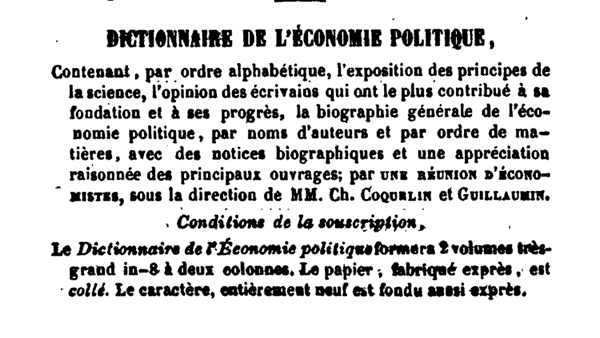

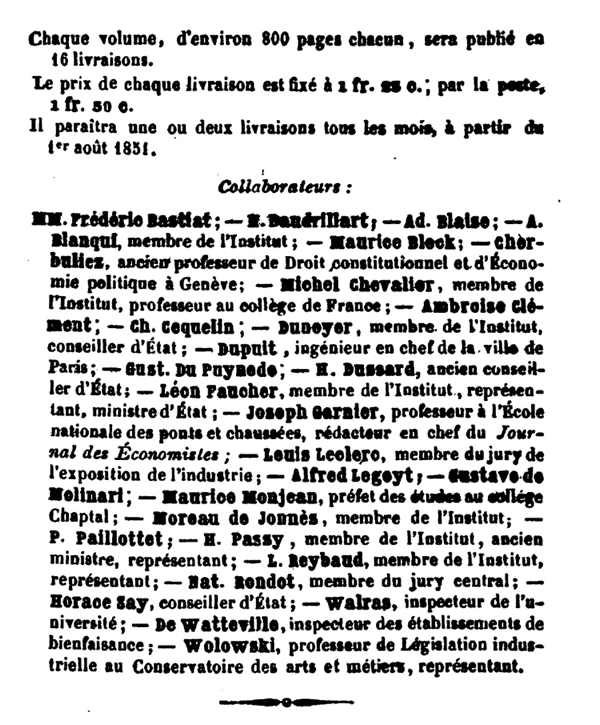

The articles were taken from the Dictionnaire de l’Économie Politique, contenant l’exposition des principes de la science, l’opinion des écrivains qui ont le plus contribué à sa fondation et à ses progrès, la Bibliographie générale de l’économie politique par noms d’auteurs et par ordre de matières, avec des notices biographiques et une appréciation raisonnée des principaux ouvrages, publié sur la direction de MM. Charles Coquelin et Guillaumin. Troisième Édition (Paris: Librairie de Guillaumin et Cie, 1864), 2 vols. (1st ed. 1852-53.)

See the facs. PDF of:

This book is part of a collection of works by Gustave de Molinari (1819-1912).

Table of Contents

- Editions of the DEP

- Announcement in Guillaumin Catalogue (early 1851)

- Molinari’s JDE article on the DEP Project

- Préface de l’éditeur (Guillaumin)

- Introduction (Ambroise Clément)

- Biographical Articles (5)

- Principle Articles by Molinari (25)

- Beaux-arts, T. 1, pp. 149-57.

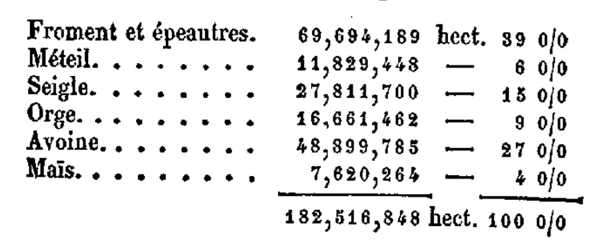

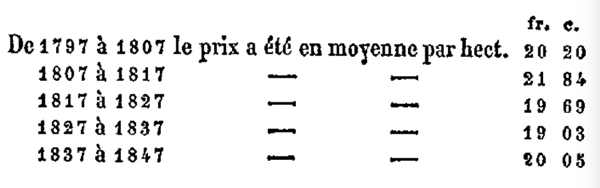

- Céréales, T. 1, pp. 301-26.

- Civilisation, T. 1, pp. 370-77.

- Colonies, T. 1, pp. 393-403.

- Colonies agricoles, T. 1, pp. 403-5.

- Colonies militaires, T. 1, p. 405.

- Émigration, T. 1, pp. 675-83.

- Esclavage, T. 1, pp. 712-31.

- Liberté des échanges (Associations pour la), T. 2, p. 45-49.

- Liberté du commerce, liberté des échanges, T. 2, pp. 49-63.

- Mode, T. 2, pp. 193-96.

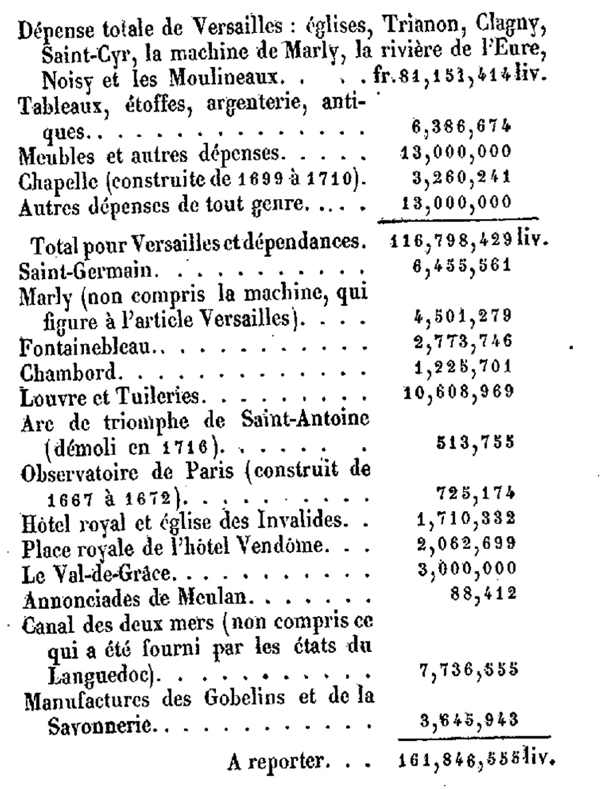

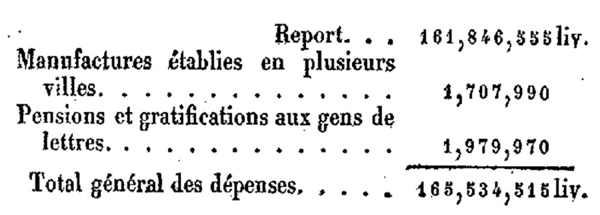

- Monuments publics, T. 2, pp. 237-8.

- Nations, T. 2, pp. 259-62.

- Noblesse, T. 2, pp. 275-81

- Paix, Guerre, T. 2, pp. 307-14.

- Paix (Société et Congrès de la Paix), T. 2, pp. 314-15.

- Propriété littéraire et artistique, T. 2, pp. 473-78

- Servage, T. 2, pp. 610-13

- Tarifs de douane, T. 2, pp. 712-16.

- Théâtres, T. 2, pp. 731-33.

- Travail, T. 2, pp. 761-64.

- Union douanière, T. 2, p. 788-89.

- Usure, T. 2, pp. 790-95.

- Villes, T. 2, pp. 833-38.

- Voyages, T. 2, pp. 858-60.

Editions of the DEP↩

Dictionnaire de l’Économie Politique, contenant l’exposition des principes de la science, l’opinion des écrivains qui ont le plus contribué à sa fondation et à ses progrès, la Bibliographie générale de l’économie politique par noms d’auteurs et par ordre de matières, avec des notices biographiques et une appréciation raisonnée des principaux ouvrages, publié sur la direction de MM. Charles Coquelin et Guillaumin. Troisième Édition (Paris: Librairie de Guillaumin et Cie, 1864), 2 vols. (1st ed. 1852-53.)

Editions:

- 1st ed. 1852-53

- 2nd ed. 1854

- 3rd ed. 1864

- 4th ed. 1873

Molinari’s JDE article on the DEP Project↩

Source

Gustave de Molinari, ”Dictionnaire de l’économie politique, par M. G. de Molinari,” JDE, T. 37, N° 152. 15 Décembre 1853, pp. 420-32.

[420]

Dictionnaire de L’économie politique contenant par ordre alphabétique

L’exposition des principes de la science, l’opinion des écrivains qui ont le plus contribué à sa fondation et à ses progrès, la bibliographie générale de l’économie politique, par noms d’auteur et par ordre de matières, avec des notices biographiques et une appréciation raisonnée des principaux ouvrages, par une réunion d’économistes, sous la direction de MM. Charles Coquelin et Guillaumin. [1]

Depuis la fin du siècle dernier, une immense transformation s’est opérée dans la production. L’antique matériel de l’industrie, après avoir subsisté pendant des siècles, sans recevoir presque aucune modification, a été remplacé par un matériel plus parfait : des forces mécaniques, empruntées à des agents naturels d’une irrésistible puissance, ont pris la place de la force physique de l’homme, dans la plupart des œuvres inférieures de la production. En même temps, une révolution non moins importante et féconde s’opérait dans l’organisation même de l’industrie : les vieux règlements qui entravaient l’essor de la production, en faisant de chacune de ses branches le monopole à peu près exclusif de quelques familles, en imposant même des procédés et des méthodes de fabrication dont il était défendu de s’écarter, sous peine d’amende et de confiscation, ces vieux règlements tombaient en poussière : l’industrie , transformée et agrandie, brisait son moule séculaire, comme le Pantagruel enfant, de Rabelais, mettait en pièces le berceau où l’on avait emprisonné ses membres robustes, et le régime de la libre concurrence succédait au régime suranné des corporations industrielles. A dater de cette époque, les progrès se sont multipliés, accumulés d’une manière vraiment prodigieuse : les sciences appliquées aux arts de la production ont révélé à l’homme de nouvelles forces qu’il ne soupçonnait point ou qu’il ne [421] connaissait que par leurs effets destructeurs, et elles lui ont enseigné les moyens de les ployer à son usage comme des serviteurs obéissants. La fable des Titans enfermés dans les profondeurs de l’Etna s’est réalisée au profit de l’industrie moderne : la vapeur emprisonnée dans une chaudière et employée ici à filer ou à tisser des étoffes, là à extraire du minerai ou du combustible des entrailles de la terre , ailleurs à transporter avec une vélocité prodigieuse des masses de voyageurs et de marchandises ; l’électricité, emprisonnée dans un fil de fer et transformée en une messagère mille fois plus rapide et plus laborieuse que le Mercure ailé de la mythologie païenne; la lumière du soleil même, devenue, dans une chambre obscure, un merveilleux dessinateur : voilà les Titans auxquels l’homme commande aujourd’hui en maître, et qu’il emploie, sans jamais épuiser ou lasser leur vigueur, à la production des choses nécessaires au soutien et à l’embellissement de son existence.

Mais cette transformation grandiose du vieux matériel de la production, cette révolution industrielle, bien plus vaste et bien plus profonde qu’aucune révolution politique, ne s’est pas opérée sans atteindre une multitude d’intérêts et d’existences, sans susciter une foule de problèmes importants et redoutables.

C’est ainsi, par exemple, que les grandes manufactures de l’industrie moderne, en se substituant aux petits ateliers de l’industrie ancienne, ont exigé l’agglomération de capitaux considérables. Ces capitaux , un seul homme était rarement en position de les fournir. C’est au crédit ou à l’association qu’il a fallu les demander. Les établissements de crédit se sont multipliés, et les banques de circulation, remplaçant les banques de dépôts, sont devenues un des moteurs puissants de la production. Mais, selon que l’action de ces moteurs est bien ou mal réglée, elle peut vivifier la production ou la troubler, y faire régner la santé ou le malaise.

C’est ainsi encore que ces mêmes manufactures ont exigé, avec l’agglomération d’une masse de capitaux, celle d’une multitude de travailleurs, qu’elles ont placés dans des conditions d’existence toutes nouvelles. Autrefois, l’ouvrier, enchaîné par les liens de la corporation ou du servage, ne quittait guère le lieu qui l’avait vu naître. Il était obligé de céder son travail à vil prix, et il avait bien peu d’espoir d’améliorer sa condition; en revanche, son existence avait une certaine stabilité. Le marché dont il disposait était fort resserré, et il s’y trouvait à la merci d’un maître ou d’un seigneur ; mais, du moins, il n’avait pas à craindre d’être supplanté par des travailleurs venus du dehors. En outre, des lois ou des coutumes observées comme des lois suppléaient à l’imprévoyance des classes laborieuses, en imposant un frein à leur multiplication désordonnée. Maintenant, l’ouvrier dispose d’un marché plus vaste, mais dont il peut difficilement apprécier l’étendue, et c’est à sa prévoyance seule qu’est remis le soin de proportionner la quantité de son travail aux emplois disponibles. D’un autre côté, la grande industrie est soumise à des [422] éventualités imprévues et redoutables, éventualités qui bouleversent du jour au lendemain toutes les existences qui dépendent d’elle, à moins qu’une prévoyance active et infatigable n’agisse pour en neutraliser les effets. Elle a besoin d’un débouché immense. Or, ce débouché a rarement un caractère de permanence. Des tarifs prohibitifs, des guerres, des disettes le rétrécissent fréquemment d’une manière soudaine. Des masses d’ouvriers sont alors rejetées de l’atelier dans la rue. Obligés de subir, s’ils ont manqué d’économie, les dures extrémités de la misère, ils s’abandonnent aisément aux suggestions de l’esprit de désordre et d’utopie: ils font des coalitions, des émeutes, des révolutions, en vue d’améliorer leur sort; et, au bout de ces coalitions, de ces émeutes, de ces révolutions, ils ne trouvent qu’une aggravation de leurs maux.

C’est ainsi enfin que les gouvernements, dont les progrès de la production et du crédit augmentaient incessamment les ressources, ont fini par se persuader que ces ressources étaient illimitées, et qu’ils ont augmenté leurs dépenses dans une proportion plus forte encore. Depuis un demi-siècle, ils ont usé et abusé des emprunts publics. Ils ont épuisé le sang des générations présentes et escompté les ressources des générations à venir pour satisfaire leurs mauvais appétits de domination et de conquêtes. Ces admirables mécanismes que la science avait créés pour augmenter le bien-être de l’humanité, ils les ont transformés en des instruments de ruine et de mort.

En présence d’une révolution si vaste et si profonde, révolution dont les résultats devaient infailliblement tourner au profit de la civilisation, mais que l’ignorance des uns, les passions malfaisantes des autres pouvaient détourner de sa voie naturelle et entraîner dans des précipices dangereux, n’était-il pas plus nécessaire que jamais d’étudier l’organisation de la société ? Les hommes disposaient de nouvelles forces que leur labeur intelligent avait dérobées à la nature; mais ces forces ne pouvaient-elles pas leur causer plus de bien ou plus de mal, selon qu’une direction bonne ou mauvaise leur était imprimée? Une locomotive qui emporte, dans sa course vertigineuse, des centaines de voyageurs, rend plus de services qu’un cheval d’attelage; mais une locomotive qui déraille ne cause-t-elle pas des accidents plus désastreux qu’un cheval qui prend le mors aux dents? A mesure que le mécanisme de la production se renforce et s’agrandit, au profit de l’espèce humaine, la mauvaise direction de ce mécanisme ne doit-elle pas engendrer des catastrophes plus redoutables ? L’étude approfondie de l’organisation sociale, étude qui fait l’objet de l’économie Politique, est donc devenue plus que jamais une nécessité depuis l’avénement de la grande industrie, car elle seule peut signaler les moyens d’empêcher cette puissante locomotive de dérailler.

Qui le croirait cependant? Cette nécessité d’étudier l’organisation sociale, nécessité si palpable à l’époque où nous sommes, on l’a contestée. Il y a peu de temps, un homme d’Etat illustre, M. Thiers, déclarait que [423] l’étude de l’économie politique lui paraissait plus nuisible qu’utile. « C’est l’économie politique, affirmait-il, qui a engendré le socialisme. » Est-il nécessaire de repousser une accusation si étrangement contraire à la vérité ? Sans doute, l’économie politique a remué une foule de problèmes redoutables; mais si l’économie politique s’était abstenue de toucher à ces problèmes, le socialisme ne les aurait-il point agités? Ne les agitait-il pas avant même que l’économie politique eût commencé à les examiner? La propriété n’avait-elle pas été attaquée théoriquement par les communistes, pratiquement par les protectionistes, avant d’être défendue par les économistes? Des socialistes, Thomas Morus, Campanella, Harrington, Morelly, n’avaient-ils pas imaginé de nouvelles sociétés, avant que les économistes eussent démontré « qu’on ne peut refaire la société? » Non ! quoi qu’en disent les adversaires de l’économie politique, il y a des époques où certaines questions surgissent, pour ainsi dire, des entrailles mêmes de la société et s’imposent irrésistiblement aux hommes. Telles ont été les questions économiques depuis l’avénement de la grande industrie. Ces questions sont devenues, par la force même des choses, la grande préoccupation des masses, dont l’existence a été si profondément modifiée par l’introduction des véhicules perfectionnés de la production. La science n’était-elle pas tenue de répondre à cette préoccupation si naturelle et si légitime des masses ? N’était-ce pas aux économistes qu’appartenait la mission de porter la lumière dans le champ nouveau de la production, champ immense et fécond, mais rempli de précipices inconnus? Eût-il mieux valu laisser ce soin aux utopistes?

L’économie politique avait donc une tâche importante à remplir, en présence de la transformation progressive de la production, et nos lecteurs savent qu’elle n’a point failli à cette tâche. Quoiqu’elle soit d’une date encore bien récente, elle a déjà rendu à la société des services signalés, soit en poussant les gouvernements à réformer des lois surannées, soit en combattant des utopies funestes.

En Angleterre, par exemple, la propagande active des saines théories de l’économie politique a déterminé la chute du régime prohibitif. Nous n’avons pas à refaire, en ce moment, la critique de ce régime qui se base sur un prétendu antagonisme d’intérêts entre les nations, et qui préconise la cherté comme un moyen d’enrichir les peuples. Les admirables résultats des réformes commerciales opérées successivement par Huskisson, Robert Peel, lord John Russell et M. Gladstone attestent aujourd’hui, d’une manière assez claire, combien l’Angleterre a gagné à suivre les conseils des économistes. L’introduction du régime de la liberté du commerce dans ce grand pays est un progrès dont l’économie politique peut, à bon droit, se glorifier.

En France, l’économie politique n’a pu encore obtenir qu’une réforme douanière partielle; en revanche, elle a le droit de revendiquer une part honorable dans la défense de la société, menacée par le socialisme. C’est [424] dans les livres des économistes qu’ont été puisés tous les arguments dont on s’est servi depuis 1848 pour démontrer la folie des nouveaux systèmes d’organisation sociale, et M. Thiers lui-même, dans son remarquable livre de la Propriété, ne s’est point fait scrupule de mettre à contribution les maîtres de la science.

Que l’enseignement de l’économie politique soit actuellement plus nécessaire qu’à aucune époque antérieure de l’histoire; que cet enseignement ait déjà porté de bons fruits, tant par les progrès qu’il a fait réaliser que par les fautes qu’il a fait éviter ; qu’il soit destiné à en porter de meilleurs encore lorsqu’il sera devenu usuel parmi les masses, voilà, en résumé, ce que l’on peut affirmer hardiment.

Bien convaincus des vérités que nous venons d’énoncer, pénétrés de l’importance de la mission qu’ils avaient à remplir dans la nouvelle évolution de la société, les économistes se sont principalement appliqués, depuis un demi-siècle, à vulgariser les principes de leur science. En Angleterre, en France, en Allemagne, dans la plupart des autres pays civilisés, des traités élémentaires d’économie politique, des catéchismes, des pamphlets, des tracts, des journaux ont été publiés en vue de l’éducation économique des masses, et cette œuvre de propagande d’une science nécessaire a été heureusement secondée par les associations instituées pour faire pénétrer dans les législations douanières le principe de la liberté commerciale.

Mais un ouvrage d’ensemble, réunissant comme dans un vaste tableau synoptique toutes les acquisitions de la science, manquait encore. L’économie politique n’avait pas de Dictionnaire. M. Ganilh avait bien essayé, il y a une trentaine d’années, de lui en donner un; mais sa tentative n’avait point été heureuse. Le Dictionnaire de l’économie politique de M. Ganilh n’est qu’une imparfaite esquisse, et il ne pouvait guère être autre chose. Les sciences, fécondées par la méthode d’observation, sont maintenant trop vastes pour qu’un seul homme puisse les embrasser dans toutes leurs parties. Un dictionnaire qui serait l’œuvre d’un seul écrivain présenterait certainement de nombreuses lacunes ; il manquerait, en outre, de l’attrait particulier qui résulte de la diversité des appréciations et du style dans ce genre d’ouvrages.

M. Guillaumin a eu l’heureuse idée d’exécuter, avec le concours d’un nombreux personnel de collaborateurs, l’œuvre que M. Ganilh, réduit à ses propres forces, n’avait pu qu’esquisser; et, grâce à lui, l’économie politique possède maintenant son dictionnaire.

M. Guillaumin se trouvait placé d’ailleurs dans la situation la plus favorable pour mener à bonne fin une œuvre si importante.

D’abord, la France est incontestablement le pays qui convient le mieux pour l’exécution d’un travail de ce genre. Peut-être le génie allemand a-t-il plus de profondeur que le génie français; peut-être les Anglais sont-ils de meilleurs observateurs; mais il est une qualité que les [425] écrivains français possèdent, de l’aveu de tous, à un plus haut degré, c’est la méthode, c’est la science de l’exposition. Le génie français est essentiellement lucide et méthodique. Aussi est-ce, le plus souvent, grâce aux vulgarisateurs français que les découvertes scientifiques des autres nations se sont répandues dans le monde. Pour n’en citer qu’un seul exemple, emprunté à l’histoire de l’économie politique, n’est-ce pas le Traité de J.-B. Say qui a le plus contribué à propager les théories exposées avec une admirable lucidité, mais distribuées d’une manière un peu confuse dans le Traité de la Richesse des nations d’Adam Smith ?

Ensuite, par un concours particulier de circonstances, les économistes français se trouvaient précisément dans les conditions les meilleures pour élever en commun un monument à la science. Exclue de l’enseignement officiel; considérée encore généralement, malgré son utilité manifeste, comme une science de pure curiosité, l’économie politique n’est cultivée en France que par un petit nombre d’esprits d’élite qu’une vocation irrésistible attire vers cette branche trop négligée des connaissances humaines. Mais, à cause même de leur petit nombre et du peu de faveur dont jouissent leurs doctrines, les économistes ont senti la nécessité de se réunir pour agir plus efficacement sur l’esprit public. Dès le dix-huitième siècle, c’est-à-dire à l’origine même de la science, ils ont formé une école, demeurée célèbre sous le nom d’école des physiocrates. Groupés autour de leur maître, le docteur Quesnay, les physiocrates, malgré leur petit nombre, n’en exercèrent pas moins une influence considérable sur les esprits et sur les événements. Cette influence, auraient-ils pu l’acquérir si chacun d’eux avait cultivé isolément la science, s’ils n’avaient point formé un faisceau, constitué une école? Les économistes du dix-neuvième siècle ont suivi l’exemple de leurs aînés. Après la mort de J.-B. Say, qui avait tenu pendant trente ans, on sait avec quel éclat, le sceptre de la science, ses principaux disciples se réunirent pour poursuivre en commun la propagande des vérités économiques. Le Journal des Economistes fut fondé avec leur concours, en 1841, et, l’année suivante, quelques-uns d’entre eux commençaient les réunions mensuelles de la Société d’économie politique. Dès lors, la science eut en France un point de réunion, un foyer. Les hommes qui la cultivaient isolément, sans se connaître pour la plupart, se rapprochèrent en concourant à la rédaction du Journal et en participant aux réunions de la Société. Des hommes d’Etat, des administrateurs, des journalistes, des professeurs, des négociants, etc. appartenant aux opinions politiques les plus diverses, se trouvèrent ainsi engagés dans une œuvre commune de propagande. Ils n’étaient pas d’accord, sans doute, sur tous les points de la science; mais leurs divergences d’opinion, qui servaient d’ailleurs à alimenter leurs discussions périodiques, ne pouvaient manquer à la longue de s’affaiblir, sinon de s’effacer. Des hommes intelligents qui poursuivent une œuvre commune et qui se trouvent fréquemment en contact ne finissent-ils pas toujours par éclaircir [426] mutuellement leurs doutes et par contracter, presqu’en dépit d’eux-mêmes, l’habitude de penser de la même manière ? En science comme en religion, l’association des efforts n’est-elle pas souverainement efficace pour amener l’unité dans les doctrines? C’est ainsi que l’économie politique a fini par posséder en France une école dont tous les membres s’accordent sur les points fondamentaux de la science, et qui présentent à leurs adversaires, protectionistes ou communistes, un bataillon peu nombreux, mais uni, serré, compacte.

Ce personnel scientifique que la fondation du Journal des Économistes et de la Société d’économie politique a successivement rassemblé, convenait à merveille, tant par la diversité de ses connaissances que par l’unité de ses doctrines, pour la rédaction d’un Dictionnaire destiné à résumer les acquisitions de la science. Pendant douze ans, toutes les questions qui se rattachent de près ou de loin à l’économie politique avaient été examinées et discutées dans le Journal des Économistes ou au sein de la Société de l’Économie politique; en sorte qu’il suffisait aux rédacteurs du Journal ou aux membres de la Société de résumer leurs travaux antérieurs pour doter la science d’un répertoire aussi complet que possible.

M. Guillaumin avait donc à sa disposition les ouvriers qu’il lui fallait pour élever à l’économie politique un monument digne d’elle. Les circonstances étaient aussi des plus favorables à l’édification de ce monument scientifique. La révolution de Février avait montré quels abîmes l’ignorance des gouvernements et des peuples avait creusés sous les pas de la société. N’était-ce pas le moment de présenter, dans un vaste et harmonieux ensemble, les acquisitions de la science qui avait sondé ces abîmes et signalé les moyens de les combler ? M. Guillaumin le comprit, et il commença, dans les derniers mois de 1850, la publication du Dictionnaire de l’Économie politique.

La direction de cette importante entreprise fut d’abord confiée à M. Ambroise Clément, de Saint-Etienne, qui en dressa le programme et qui rédigea les principaux articles des deux premières lettres; mais M. Clément, rappelé dans sa ville pour y occuper de nouveau une position administrative, fut obligé d’abandonner la tâche qu’il avait si bien commencée. Il demeura néanmoins un des collaborateurs les plus assidus du Dictionnaire, et c’est à lui qu’est due l’excellente Introduction, donnant un aperçu général de la science au point où elle est actuellement parvenue, qui se place en tête du premier volume. Charles Coquelin, de si regrettable mémoire, fut le digne successeur de M. A. Clément. Malheureusement, la mort vint le frapper au milieu même de cette belle œuvre, à laquelle il consacrait une vaste érudition et un jugement éprouvé. Il eût été difficilement remplacé. M. Guillaumin continua seul, avec l’aide des conseils de quelques-uns de ses collaborateurs; parmi lesquels nous citerons MM. Horace Say, Joseph Garnier et Courcelle-Seneuil, l’œuvre [427] commencée, et, grâce à un labeur qui fut sur le point de lui coûter la vue, il réussit à la terminer en moins de deux années.

Voici comment M. Guillaumin exposait le plan de son Dictionnaire, dans le prospectus de cet ouvrage:

« Le dictionnaire que nous annonçons formera un immense répertoire, une vaste encyclopédie des connaissances économiques, au double point de vue de la pratique et de la théorie. Tout ce qui, de près ou de loin, se rattache à la science dans ses diverses applications y trouvera sa place, sera l’objet d’un article spécial : impôts, finances, crédit, papier-monnaie, administration, charité, bienfaisance, paupérisme, caisses d’épargne, caisses de retraite, monts-de-piété, routes, canaux, chemins de fer, travail, salaires, douanes, liberté des échanges, protection, agriculture, législation et commerce des blés, etc., etc.

« Une telle publication ne serait pas complète, à notre point de vue, si nous n’y ajoutions deux parties essentielles: la biographie et la bibliographie. Malgré le travail immense qu’exige une véritable bibliographie, et les difficultés inouïes qu’elle rencontre dans l’exécution, la nôtre sera infiniment plus complète que tout ce qui a été fait jusqu’à présent en ce genre, tant en France qu’à l’étranger.

« Pour atteindre le but d’utilité qu’elle se propose, celui d’offrir à l’administrateur, à l’homme d’État, au publiciste, la nomenclature complète des principaux ouvrages écrits sur la matière qui l’intéresse ou qui fait l’objet de ses études, cette partie de notre publication devait se présenter sous deux aspects différents. Elle devait donner tour à tour la Bibliographie par ordre de matières et la Bibliographie par noms d’auteurs. Par exemple, quiconque voudra étudier à fond la question des banques,de la bienfaisance, du crédit foncier, des enfants trouvés, etc., trouvera d’abord, à la suite des articles consacrés à chacun de ces mots, la liste complète des ouvrages publiés sur ces diverses questions, soit en français, soit en langue étrangère. Mais cette première satisfaction ne suffirait pas pour un grand nombre de lecteurs, si, d’un autre côté, il n’était pas possible de connaître à volonté tous les écrits publiés par un même auteur sur les matières économiques. Pour répondre à ce dernier besoin, nous avons donné, au nom de chaque auteur, la liste complète des ouvrages publiés par lui ; et cette liste, au lieu d’être, comme dans la plupart des bibliographies, une sèche nomenclature de titres d’ouvrages, sera accompagnée de notes, d’appréciations, de jugements puisés aux meilleures sources, qui guideront le lecteur d’une manière certaine et efficace dans ses études et ses recherches.

« Le nom de chaque auteur sera suivi d’une notice biographique plus ou moins étendue, selon l’importance de l’écrivain et le rôle qu’il aura joué pendant sa vie. Quant aux vivants, on comprendra les raisons de convenance qui nous détermineront à donner succinctement, sans éloge et sans blâme, l’indication des principaux faits de leur carrière, avec la liste sommaire de leurs publications. »

Ceux qui ont le Dictionnaire sous les yeux peuvent s’assurer que les promesses du prospectus ont été, chose assez rare, remplies et au delà. A elle seule, la partie bibliographique et biographique du Dictionnaire pourrait former un ouvrage considérable. On y trouve, sauf un bien petit nombre de lacunes, tout ce qui a été écrit et tous ceux qui ont écrit sur l’économie politique.

[428]

« Pour accomplir cet immense travail, dit encore l’éditeur dans sa Préface, il a fallu compulser page par page, colonne par colonne, les dix volumes de la France littéraire, de M. Quérard ; les cinq volumes de la Littérature contemporaine, qui font suite à cet ouvrage, et les Tables de la Bibliographie générale de la France. Nous avons, en outre, mis à contribution la Biographie universelle deMichaud; la Biographie des Contemporains, la Collection des Economistes italiens de Custodi; une bibliographie des Économistes espagnols, par M. de Bona y Ureta; les notes bibliographiques de M. R. de la Sagra, les bibliographies allemandes de Ersch, Kaiser, Hinrichs ; le Dictionnaire de la conversation, de Brockhaus; le Dictionnaire des sciences de l’Etat (Staats Lexicon), par Rotteck et Welcker ; les Archives d’économie politique, de Rau; le Journal des sciences de l’Etat, de Tubingen ; et surtout In bibliographie tout à fait spéciale de M. Mac Culloch, intitulée : Literature of political Economy.

« Confiées d’abord à M. Ath. Gros, aujourd’hui bibliothécaire à Draguignan, la biographie et la bibliographie ont été continuées, à partir de la lettre B, par M. Maurice Block, sous-chef du bureau de la statistique générale de la France, qui a rédigé un nombre considérable d’articles, recueilli les notes biographiques et bibliographiques, et traduit en français les titres d’ouvrages publiés en langues étrangères. D’autres collaborateurs ont aussi pris part à ce travail : MM. A. Clément, Baudrillart, Gustave de Molinari, Maurice Monjean, et notamment M. Joseph Garnier, auquel nous devons un grand nombre d’articles biographiques et bibliographiques, où l’on reconnaît son goût pour l’érudition et la connaissance qu’il a de la littérature économique. »

Parmi les articles biographiques les plus importants, nous signalerons J.-B. Say, par M. A. Clément, qui a fait une étude toute spéciale des œuvres de cet illustre maître dont il a été le disciple; Sismondi, Adam Smith, Turgot, par M. Maurice Monjean, qui a consacré à ces hommes célèbres des notices dignes d’eux; Jean Bodin, Colbert, Condillac, Condorcet, Platon, Rousseau, Destutt Tracy, Voltaire, par M. Henri Baudrillart, qui a abandonné l’arène de la philosophie et de la littérature pour celle de l’économie politique, à laquelle il a apporté un esprit élevé et une plume élégante; Jean de Witt, par M. Esquirou de Parieu, un homme politique qui partage ses loisirs entre l’économie politique et la jurisprudence ; Droz, Galiani, Genovesi, Godwin, Hume (David), List (le docteur), Malthus, Mably, Quesnay, Ricardo, Roland, Rossi, Saint-Simon, etc., etc., par M. Joseph Garnier, dont nos lecteurs ont pu apprécier le talent solide et varié. Mentionnons, d’une manière spéciale, dans l’œuvre biographique de M. Joseph Garnier, la notice sur Montchrétien, auteur du premier Traité d’économie politique en 1615, et la notice sur Fromenteau, cet économiste du seizième siècle, qui a joué un rôle si curieux dans l’assemblée générale du tiers Etat, de la noblesse et du clergé, et dont M. Joseph Garnier a eu le mérite de découvrir dans la poussière des bibliothèques les travaux trop oubliés.

Voilà pour ce qui concerne la partie biographique et bibliographique de l’ouvrage. Arrivons maintenant à la partie doctrinale.

[429]

Dans un ouvrage de ce genre, il était essentiel d’avoir égard à la formule saint-simonienne : A chacun sa capacité, c’est-à-dire de confier à chaque collaborateur les travaux qui convenaient le mieux à sa spécialité. La direction du Dictionnaire n’y a pas manqué. Elle a divisé entre ses savants collaborateurs le travail à exécuter, conformément à leurs aptitudes et à la direction de leurs études, de manière à obtenir d’eux ce qu’ils étaient le plus capables de bien faire.

C’est ainsi que M. Hippolyte Passy, ancien ministre des finances et auteur du remarquable ouvrage sur l’Influence des Systèmes de culture sur l’économie sociale, a écrit, d’une part, l’article Impôt, de l’autre les articles Agriculture et Climat. Esprit presque encyclopédique, M. Passy n’a point borné là sa collaboration au Dictionnaire : on lui doit encore trois articles sur les questions les plus ardues et les moins éclaircies de la science: Rente de la terre, Utilité et Valeur. Comme pour se délasser de cette tâche sévère, il a fait justice des aberrations du socialisme dans l’article Utopie. Cette guerre aux utopistes, M. Léon Faucher, ancien ministre comme M. Passy, l’a poursuivie dans plusieurs articles importants, tels que Droit au travail, Intérêt, Propriété, Salaires. Dans ces articles, qui forment presque autant de traités complets, M. Léon Faucher a démoli avec une rare vigueur les sophismes dont les socialistes se sont servis pour ébranler les institutions fondamentales de la société. Dans l’article Intérêt, il a tracé un historique curieux du préjugé qui s’est élevé depuis l’antiquité jusqu’à nos jours contre cette forme de la rémunération du capital. Complété par l’article Usure, de M. G. de Molinari, le travail de M. Léon Faucher donne un aperçu complet de cette question qui a occupé tour à tour Aristote, saint Thomas d’Aquin, Calvin, Bossuet, Turgot, Jérémie Bentham et M. Proudhon ! — A M. Louis Reybaud, l’auteur si populaire des Etudes sur les socialistes, revenait de droit l’article Socialisme. On sait que ce mot qui a fait malheureusement un si grand bruit dans le monde a été créé et mis en circulation par M. Reybaud. Les articles Socialisme de M. Louis Reybaud, Droit au travail de M. Léon Faucher, Utopie de M. Passy, auxquels il convient de joindre un travail de M. Henri Baudrillart, sur le Communisme, l’article Organisation du travail et la biographie de Fourier, par M. Courcelle-Seneuil, la biographie de Saint-Simon, par M. Joseph Garnier, donnent un aperçu aussi complet que possible des fausses doctrines qui ont été sur le point de bouleverser la société. Les articles Navigation et Quarantaine sont encore dus à la plume élégante de M. Louis Reybaud, à qui sa position de député d’un de nos grands ports de mer avait fait une obligation d’étudier à fond les questions maritimes. M. Ch. Dunoyer nous ramène à la science pure. Le savant auteur du traité de la Liberté du travail, a reproduit, dans l’article Production, l’analyse si méthodique et si complète qu’il a donnée des différentes branches de l’industrie humaine. Dans l’article Gouvernement, qui a fait l’objet d’un débat intéressant au [430] sein de l’Académie des sciences morales et politiques, M. Charles Dunoyer a défini et délimité les véritables attributions du gouvernement.

M. Cherbuliez, aujourd’hui professeur d’économie politique à Lausanne, a donné au Dictionnaire les articles Bienfaisance publique, Coalitions, Cultes, Disette, Paupérisme, Taxe des pauvres. Dans le premier et les deux derniers de ces articles, M. Cherbuliez a fustigé, d’une main parfois un peu rude, cette fausse philanthropie, si proche parente du socialisme, qui aggrave les souffrances du pauvre en allouant une prime à son imprévoyance. Les articles Hôpitaux et Hospices, Secours publics,de M. Vée, inspecteur de l’assistance publique ; Enfants trouvés, de M. Frédéric Cuvier, l’un des esprits les plus éclairés du Conseil d’Etat ; Monts-de-piété, par M. Horace Say ; Sociétés de secours mutuels, par M. Alfred Legoyt ; Caisses de retraites, par M. Emile Thomas, complètent ce qui concerne l’assistance publique dans ses diverses ramifications.

M. Michel Chevalier qui a consacré, comme on sait, une grande partie de son cours du Collége de France aux travaux publics et à la monnaie, s’est chargé des articles Canaux, Chemins de fer, Métaux précieux, Monnaie, remplis de faits habilement condensés, etc. Son appréciation raisonnée des causes qui doivent amener, dans un délai plus ou moins long, la baisse de l’or (article Métaux précieux), est aussi particulièrement intéressante. M. Dupuit, dont les lecteurs du Journal des Economistes ont pu apprécier l’esprit original et les connaissances solides, M. Dupuit, ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, a traité des sujets qui rentrent dans sa spécialité, tels que Eau, Péages, Poids et mesures, Ponts et Chaussées, Routes, Voies de communication, complétés par l’article Travaux publics de M. Biaise (des Vosges), rédacteur en chef du Journal des Chemins de fer.

M. Wolowski, professeur au Conservatoire des arts et métiers, qui, le premier, a fait connaître en France les institutions de crédit foncier de l’Allemagne, et qui a été l’un des principaux promoteurs de la réforme du régime hypothécaire, était naturellement désigné pour écrire les articles Crédit foncier et Hypothèques. Charles Coquelin, qui avait soutenu avec tant de vigueur, dans son remarquable livre sur le Crédit et les Banques, la thèse, nouvelle en Europe, de la liberté des banques, s’était réservé les articles Banques, Circulationet Crédit.Le Dictionnaire qu’il a dirigé jusqu’à sa mort avec tant de science et d’autorité lui est redevable encore de plusieurs autres travaux importants, parmi lesquels nous signalerons : Acte de navigation, Brevets d’invention, Budget, Cabotage, Capital, Centralisation, Commerce, Concurrence, Crises commerciales, Harmonie industrielle, Industrie, etc., et surtout Economie politique qui est un des plus remarquables écrits de ce recueil. Les articles Crédit public et Emprunts publics sont dus à M. Gustave Dupuynode, qui vient de publier un savant ouvrage sur la monnaie, le crédit et l’impôt.

M. Horace Say, qui a mis au service du Dictionnaire sa vaste érudition [431] économique, sa science pratique des affaires et son ferme bon sens, M. Horace Say a écrit les articles Agents de change, Agiotage, Assurances, Bourse, Warrants, qui se rattachent plus ou moins aux questions du crédit; l’article Douane, qui renferme un historique complet de la législation douanière des principaux pays civilisés et, en particulier, de la France ; l’article Enquête, que le directeur de la grande enquête sur l’industrie parisienne était mieux que personne en état d’écrire, etc. — M. Renouard , ancien pair de France et conseiller à la Cour de cassation, a écrit les articles Législation, Marques de fabrique, Société commerciale, et Parasites, l’une des esquisses les plus piquantes du Dictionnaire.

M. Vivien, ancien ministre, dont nous n’avons pas besoin de vanter les Etudes administratives, a donné l’article Police, où l’on retrouve, dans un cadre trop resserré peut-être, les qualités qui ont valu au livre un succès si honorable. — M. Esquirou De Parieu, ancien ministre de l’instruction publique, a fourni, pour sa part, Mariage, Octroi, Sel, Successions, Timbre et Enregistrement, Vente. Ces travaux se distinguent par une érudition variée, et l’on peut dire, notamment des articles Mariage et Successions, qu’ils éclairent l’économie politique par le droit, et le droit par l’économie politique. — M. Quételet, le savant directeur de l’observatoire de Bruxelles, président de la Commission royale de statistique de Belgique, qui a fait de si ingénieuses applications de la théorie des probabilités aux phénomènes économiques, et à qui la Belgique doit une nouvelle table de mortalité, a écrit les articles Probabilités et Tables de mortalité. Les principales Tables de mortalité connues sont reproduites dans ce dernier article. — M. Alfred Legoyt, directeur du bureau de la statistique générale, a traité, avec savoir et érudition, différentes questions qui se rattachent à sa spécialité : Domaine public, Mines, Morcellement, Population (Statistique de la), Recensement, Recrutement, Sociétés de secours mutuels, etc. — MM. Jules De Vroil, Léon Say, De Watteville, A. De Clercq, Moreau Christophe, M. Block, N. Rondot, A. Courtois, A. Dumont, E. Duval, etc., ont fait l’historique et l’appréciation de diverses institutions financières, agricoles, commerciales, manufacturières, charitables, etc., dans les articles: Amortissement, Chambres de commerce, Comptoirs d’escompte, Comices agricoles, Consulats, Dépôts de mendicité, Fermes modèles, Haras, Ligue anséatique, Prisons, Loteries, Télégraphie, etc., etc.

M. Joseph Garnier, qui a été avec Charles Coquelin, MM. Horace Say, Ambroise Clément, Courcelle-Seneuil, G. de Molinari, l’un des collaborateurs les plus assidus du Dictionnaire, a traité une grande variété de sujets. On lui doit notamment Population, sujet que nul n’était plus apte à traiter que le savant annotateur de Malthus; Statistique, aperçu substantiel et clair de cette science auxiliaire de l’économie politique ; Blocus continental, Boulangerie, Changes, Consommation, Contrebande, Finances, Liberté du travail, Ligue anglaise, Machines, Maximum, [432] Physiocrates, Tabac, etc., où se retrouvent les connaissances approfondies de l’auteur des Eléments de l’économie politique. — M. Gustave de Molinari a écrit Beaux-Arts, Céréales, Civilisation, Colonies, Emigration, Esclavage, Liberté du commerce, Noblesse, Paix, Propriété littéraire, Servage, Travail, Usure, Villes, etc . [2] Citons encore : Expositions industrielles, par M. Ad. Blanqui, à qui un état de santé précaire a malheureusement interdit une collaboration plus active au Dictionnaire; Traités de Commerce, par M. Charles De Brouckère, bourgmestre de Bruxelles, ancien président de l’association belge pour la liberté des échanges ; Instruction publique, par M. Ch. Vergé, rédacteur du Compte-rendu de l’Académie des sciences morales et politiques; Vins (Impôt sur les), par M. Louis Leclerc, qui a consacré à l’industrie vinicole de si agréables articles dans la presse quotidienne; Garantie des matières d’or et d’argent, Prud’hommes, par M. P. Paillottet; Morale, par M. Cochut; etc., etc. N’oublions pas enfin l’article Abondance, qui ouvre le Dictionnaire et qui a été l’un des derniers travaux d’un homme quia laissé dans la science une trace si brillante, Frédéric Bastiat.

M. Guizot disait, il y a trente ans, des encyclopédies : « C’est comme un vaste bazar intellectuel où les résultats de tous les travaux de l’esprit humain s’offrent en commun à quiconque s’y arrête un moment, et sollicitant à l’envi sa curiosité. » [3]

Le Dictionnaire de l’économie politique n’embrasse qu’une des nombreuses catégories des travaux de l’esprit humain, mais, dans cette sphère naturellement limitée, il est plus détaillé, plus complet qu’aucune encyclopédie ne pourrait l’être. C’est, pour nous servir de l’expression pittoresque de M. Guizot, le « bazar de l’économie politique » , bazar où se trouvent accumulés et mis à la portée de tous, les produits de cette branche utile des connaissances humaines. En élevant à l’économie politique ce monument durable, M. Guillaumin a dignement couronné l’ensemble de ses grandes publications économiques, le Dictionnaire du commerce et des marchandises, la Collection des principaux économistes, le Journal des économistes, l’Annuaire de l’économie politique et de la statistique, etc., et il a acquis un nouveau titre à la reconnaissance des amis de la science.

Endnotes to Molinari’s JDE article

[1] Deux magnifiques volumes grand in-80 à deux colonnes de 900 pages chacun, avec 8 portraits des principaux économistes. Chez Guillaumin et Ce. Prix, 50 fr.

[2] Notre collaborateur se borne à énumérer quelques-uns de ses travaux dans le Dictionnaire. Il n’est pas nécessaire d’ajouter, pour nos lecteurs, que M. de Molinari a, lui-même, une place marquée parmi les auteurs les plus distingués de cette belle publication, tant à cause de la netteté de son esprit que de l’élégance de son style. (note de la rédaction.)

[3] Encyclopédie progressive, article Encyclopédie.

PRÉFACE DE L'ÉDITEUR (Guillaumin)↩

Source

“Préface de l’éditeur (Guillaumin),” DEP, T. 1, pp. v-viii.

[v]

Chaque science compte un certain nombre de Dictionnaires plus ou moins étendus; l'Économie politique seule n'en avait pas encore qui répondît aux besoins de ceux qui veulent la consulter et s'éclairer de ses lumières. C'est cette lacune que nous sommes venus combler, et le brillant accueil qu'a obtenu notre livre, tant en France qu'à l'étranger, nous est un témoignage que nous avons produit une œuvre aussi vivement désirée qu'elle est digne, à tous égards, des écrivains éminents qui ont bien voulu s'associer à nous.

Pour s'éclairer sur toutes les questions qui touchent à l'ordre économique, pour se former une opinion raisonnée, les bons ouvrages ne manquent pas: un grand nombre de traités généraux, complets ou élémentaires, offrent aujourd'hui l'ensemble des notions qu'il importe à tout homme de posséder ; mais la forme didactique de ces ouvrages ne présente pas les avantages de la forme alphabétique si propre aux recherches, si utile pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les ouvrages techniques, ou pour celles qui n'ont pas le temps de se livrer à une étude spéciale.

Le Dictionnaire de l'Économie politique est donc le complément indispensable des traités fondamentaux que possède la science. Tous nos efforts ont tendu à ce que, malgré le nombre des auteurs et les diverses nuances de leurs opinions, ce fût toujours la même doctrine générale qui prévalût, afin que notre livre pût servir de guide au lecteur, à travers l'océan des doctrines contradictoires qui se sont produites surtout de nos jours. Aussi est-ce avec intention que nous lui avons donné le titre de Dictionnaire de l'Économie politique au lieu de celui de Dictionnaire d'Economie politique.

Nous venons de dire que l'Économie politique ne possédait pas jusqu'à présent de Dictionnaire qui satisfît à ses besoins. En effet, rien d'analogue à ce que nous voulions faire et à ce que nous avons fait n'avait été tenté, soit en France, soit ailleurs. Le Dictionnaire d'Economie politique de Ganilh [4] n'a été qu'un essai bien incomplet, et dont il serait superflu de démontrer l'insuffisance; le Répertoire général dEconomie politique, (Voyez Sandelin.) publié à La Haye il y a peu d'années, se compose d'articles empruntés à divers traités ou publications périodiques, et l'auteur n'a d'ailleurs pas eu la prétention de faire un livre de doctrine. C'est là ce qui nous a donné pleine confiance dans le succès de notre entreprise.

Mais le Dictionnaire réduit aux seuls mots de la science nous paraissait incomplet ; il nous a semblé que la Bibliographie des ouvrages consacrés et même la Biographie des auteurs qui les ont écrits devaient en être le complément.

C'est donc pour la première fois que l'Économie politique aura une bibliographie complète, méthodiquement disposée à la fois par ordre de matières et par noms d'auteurs, et dans laquelle les hommes d'étude, les administrateurs, et tous ceux qui ont des indications à chercher, pourront puiser les renseignements les plus nombreux et les plus précis. [5]

Pour accomplir cet immense travail, il a fallu compulser page par page, colonne par colonne, les dix volumes de la France littéraire de M. Quérard, les cinq volumes de la Littérature contemporaine qui font suite à cet ouvrage et les Tables de la Bibliographie générale de la France. Nous avons en outre mis à contribution la Biographie universelle de Michaud, la Biographie des contemporains, la Collection des Économistes italiens de Custodi; une bibliographie des Économistes espagnols, par M. de Bona y Ureta; [6] les notes Bibliographiques de M. R. de La Sagra, les Biographies allemandes de Ersch, Kaiser, Hinrichs; le Dictionnaire de la conversation, de Brockhaus; le Dictionnaire des sciences de l’État [Staats-Lexicon) par Rotteck et Welcker; les Archives d'Économie politique de Rau et le Journal des sciences de l État, de Tubingue, et surtout la Bibliographie tout à fait spécial de M. Mac Culloch intitulée: Literature of Political Economy.

M. Maurice Block, sous-chef du bureau de la statistique générale de la France, a rédigé un grand nombre d'articles biographiques et bibliographiques, et traduit en français les titres d'ouvrages publiés en langues étrangères. D'autres collaborateurs ont aussi pris part à ce travail : MM. A. Clément, Baudrillart, Gustave de Molinari, Maurice Monjean, et notamment M. Joseph Garnier, auquel nous devons aussi un assez grand nombre d'articles biographiques et bibliographiques où l'on reconnaît son goût pour l'érudition et la connaissance parfaite qu'il a de la littérature économique. — Nous avons la satisfaction de penser que les lecteurs nous tiendront particulièrement compte des efforts qui ont été faits pour cette partie spéciale de notre Dictionnaire, dans laquelle une foule d'ouvrages, plus ou [vii] moins oubliés, ont été remis en lumière, un grand nombre d'erreurs et d'inexactitudes ont été redressées, et où les Economistes érudits pourront constater plus d'une remarquable découverte.

Dans les articles bibliographiques, soit par noms d'auteurs, soit par ordre de matières, nous avons généralement classé les ouvrages selon l'ordre chronologique de leur publication, et nous avons mis tous nos soins à en reproduire les titres exactement et complètement. A la suite de chaque titre nous avons ajouté, pour les ouvrages les plus importants ou les plus remarquables à divers égards, des notes explicatives et des appréciations sur leur contenu ; pour cela nous avons également fait de nombreux emprunts à la Bibliographie de M. Blanqui, à celle de M. Mac Culloch, aux articles de critique écrits dans le Journal des Économistes et à d'autres publications faisant autorité ; mais pour les écrivains encore vivants, nous avons cru devoir nous borner, par des raisons de convenance qui se comprendront facilement, à ne donner, pour la Biographie, que des indications sommaires sans aucune réflexion, et pour la Bibliographie, que des appréciations empruntées à d'autres ouvrages; car, quelque sincère qu'eût été notre désir d'impartialité, il nous eût été difficile de dire toutes choses dans une juste mesure, avec fidélité et indépendance. A cet égard, on nous avait quelquefois conseillé de nous abstenir entièrement. Nous n'avons point jugé à propos de suivre cet avis; une grande partie des ouvrages économiques étant dus à la plume d'hommes encore vivants, notre œuvre, sans les détails qui concernent ces ouvrages et ces écrivains, eût été vraiment incomplète; et nous avons pu remarquer que les courtes notices biographiques que nous avons publiées ont été accueillies avec un vif intérêt.

Nous avons confié la direction scientifique de notre Dictionnaire successivement à M. Ambroise Clément et à feu Charles Coquelin. M. A. Clément, un des collaborateurs les plus appréciés du Journal des Économistes, dont la personne et le caractère ont inspiré à tous nos amis la plus profonde estime, ayant dû quitter Paris, a eu pour successeur, dans cette honorable tâche, feu Charles Coquelin, qui a mis au service du Dictionnaire les brillantes qualités dont la nature l'avait doué et la science profonde qu'il avait acquise : une vaste mémoire, une raison sûre, une grande facilité de travail, une connaissance complète des chefs-d'œuvre de l'Économie politique, un grand respect [viii] pour les fondateurs de la science, une saine appréciation des théories et une remarquable connaissance de l'industrie et des faits en général.

Après sa mort, si regrettable pour la science, notre œuvre commune a pu s'achever facilement, grâce à la direction qui lui avait été imprimée dès le principe, et aidé comme nous l'avons été par les conseils et les avis de nos savants collaborateurs. Qu'il nous soit permis de citer dans ce nombre M. Horace Say, qui, par son savoir et par son zèle pour tout ce qui touche à l'Économie politique, est si digne du nom qu'il porte.

On trouvera naturel, sans doute, qu'après le succès de cet ouvrage l'éditeur revendique ici pour siens l'idée et le plan du livre qui constitue un de ses principaux titres à l'estime et à l'affection que veulent bien lui témoigner les amis de la science en général, et les collaborateurs du Dictionnaire en particulier. Cette nouvelle publication est d'ailleurs le complément d'une collection de travaux dont il avait conçu le projet après avoir publié le Dictionnaire du Commerce, collection qui forme un ensemble dont toutes les parties se lient entre elles, et qui comprend le Journal des Economistes, la Collection des principaux Economistes, l’Annuaire de l'Economie politique et de la Statistique, le Dictionnaire de l'Economie politique et enfin la Bibliothèque des Économistes contemporains, vers laquelle nous allons maintenant diriger principalement nos efforts.

Paris, ce 10 septembre 1853

GUILLAUMIN.

Afin que le lecteur puisse juger d'un seul coup d'œil l'ensemble des matières contenues dans notre Dictionnaire, nous l'avons fait suivre de la Table des principaux articles avec les noms des auteurs en regard, et d'une autre Table de toutes les biographies, donnant aussi les noms des rédacteurs.

Nous avons pensé qu'il serait agréable aux souscripteurs du Dictionnaire de posséder les portraits des Économistes les plus éminents, de ceux auxquels la science doit le plus. Nous avons tenu à ce que ces portraits, tous gravés sur acier et d'une ressemblance authentique, fussent dignes par le fini de l'exécution de ceux dont ils reproduisent les traits.

Les poitrails, au nombre de huit, sont ceux de :

Fr. Quesnay, gravé par Outhwaite, d'après le beau portrait de François, célèbre graveur du dernier siècle. Ad. Smith, gravé par Bosselmann, d'après le seul portrait authentique que l'on connaisse. Malthus, par madame Fournier, d'après la belle gravure anglaise de J. Linnell. Turgot, par L. Massard , d'après la photographie de la statue qui orne la salle des séances du palais du Luxembourg. J.-B. Say, par Hopwood, d'après le beau tableau peint par Decaisne et appartenant à M. Horace Say. Sismondi, par Eug. Gervais, d'après le portrait du célèbre graveur Toschi. Rossi, par Eug. Gervais, d'après une photographie de l'admirable buste de Tenerani, que possède la famille. Fr. Bastiat, par madame Fournier, d'après une épreuve au daguerréotype.

EXPLICATION DES ABREVIATIONS.

Les abréviations Bl. et M.C. indiquent les bibliographies de MM. Blanqui et Mac Culloch citées plus haut.

Barb. indique le Manuel de librairie de M. Barbier.

Biogr. univ. la Biographie universelle pubié par MM. Michaud.

Fr. litt. et Q. la France littéraire, par M. Quérard.

Quelques collaborateurs ont signé à diverses reprises avec leurs initiales : ce sont MM.

Ambroise Clément, A. C.

Ath Gros, G. A.

Charles Coquelin, Ch. C.

Courcelle Seneuil, C. S.

Gustave de Molinari, G. de M.

Horace Say, H. S.

Joseph Garnier, Jph G.

Jules de Vroil, J. V.

Maurice Block, M. B.

Jacques de Valserre, J. de V.

Endnotes to Preface

[4] Voyez Ganilh.

[5] Jusqu'à présent la bibliographie économique consistait dans une courte liste des principaux ouvrages qui accompagne la Théorie des richesses sociales de Skarbeck, dans celle dont M. Blanqui a fait suivre son Histoire de l'Economie politique, déjà beaucoup plus étendue, et remarquable par de piquantes annotations; et enfin dans celle de M. Mac Culloch (Literature of Political economy), beaucoup plus étendue encore, très-estimable à tous égards par les savantes appréciations de l’auteur, mais loin d’être complète que la nôtre.

[6] Clave de los Economîstas. Madrid, 1850, in-8 de 70 pages.

INTRODUCTION (Ambroise Clément)↩

Source

“Introduction (Ambroise Clément),” DEP, T. 1, pp. ix-xxvii.

[ix]

I.

Dans les recherches scientifiques comme dans l'industrie, la division des travaux est l'une des conditions essentielles du progrès. Il est donc raisonnable de faire, de chacun des divers ordres de phénomènes auxquels s'appliquent ces recherches, l'objet d'une science distincte et circonscrite, autant du moins que peut le permettre la nature des faits à étudier.

On a souvent reproché à la science dont ce Dictionnaire est destiné à exposer et développer les principes, de n'avoir pas su fixer les limites de son domaine, ou de les avoir souvent franchies pour porter ses investigations sur certains ordres de faits appartenant à d'autres sciences sociales, et par exemple, à la politique, à la législation, à la morale. Mais ces reproches, bien qu'ils aient quelquefois été formulés par d'éminents esprits, et par des Économistes eux-mêmes, paraissent résulter d'idées un peu confuses sur la nature ou les rapports des phénomènes sociaux en général; car, pour peu qu'on y réfléchisse, on reconnaît bientôt que ces phénomènes sont trop étroitement liés entre eux pour que l'on puisse en diviser l'étude par des limites infranchissables, et qu'aucune des sciences sociales ne saurait être complètement exposée sans quelques explorations sur le domaine des autres.

« Il ne serait pas possible à l'Économie politique, par exemple, de nous faire voir quelles sont les causes de l'augmentation ou de la diminution des richesses, si elle restait étrangère au domaine de la législation, si elle n'exposait pas les effets d'une multitude de lois, de règlements, de traités, relatifs aux monnaies, au commerce, aux manufactures, aux établissements de banque et aux relations commerciales des nations. A son tour, le savant qui s'occupe de législation ne traiterait des lois que d'une manière très-imparfaite s'il ne montrait pas l'influence qu'elles ont sur l'accroissement, la distribution ou la diminution des richesses, … il est également impossible que le savant qui décrit les institutions civiles ou politiques d'un peuple, et le moraliste qui recherche les causes des vices ou des vertus de ce peuple, ne passent pas alternativement l'un sur le territoire de l'autre. » [7]

Les sciences morales sont liées entre elles, non-seulement par les rapports intimes [x] qui existent entre les divers ordres de phénomènes qu'elles ont mission de faire connaître, mais encore par un but commun que nous croyons pouvoir légitimement leur assigner, et qui n'est autre que de mettre le plus possible en lumière les véritables intérêts des sociétés. Tout ce que l'on peut établir quant à leurs caractères distinctifs, c'est que, dans la poursuite de ce but commun, chacune d'elles et appelée à s'occuper de tel ordre de phénomènes sociaux plus particulièrement que de tous les autres, sans pouvoir toutefois négliger entièrement ces derniers. Ainsi la politique et la législation ont plus particulièrement pour objet ce qui concerne l'organisation des sociétés au point de vue de la défense nationale ou de la protection des personnes et des propriétés : elles ont à rechercher et à déterminer les limites qu'il convient de poser à la liberté individuelle dans l'intérêt de la liberté de tous, les règles de la justice à appliquer aux différends qui surviennent entre les particuliers, etc.; mais elles ne sauraient nettement distinguer les intérêts des sociétés sous ces divers rapports qu'en s'appuyant sur les lumières fournies par l'Économie politique et par la morale. Ainsi encore la morale, en recherchant quelles sont les habitudes ou les principes de conduite privée et publique les plus favorables au perfectionnement de l'homme et des sociétés, ne saurait fournir à cet égard des indications sûres sans tenir compte des vérités de l'ordre économique. Ainsi enfin l'Économie politique, en concentrant plus spécialement ses investigations sur les phénomènes par lesquels se produisent, se distribuent et se consomment les richesses, ne saurait négliger l'influence qu'exercent sur les phénomènes de cet ordre les institutions politiques, la législation et les mœurs, qu'en se renfermant dans de stériles abstractions.

Cette connexité des sciences sociales empêchera toujours que l'on puisse donner de chacune d'elles en particulier une définition qui la renferme dans une circonscription exclusive et rigoureusement déterminée; car, encore une fois, on ne pourrait lui interdire toute excursion au delà des limites qu'on lui aurait assignées, qu'à la condition de la mutiler. Cela est, d'ailleurs, aussi vrai de la Législation, de la Politique ou de la Morale que de l'Économie politique. Mais, si l'on ne peut circonscrire absolument le champ d'exploration de chacune de ces sciences, il est facile de les distinguer par la spécialité de leur but, et celle de l'Économie politique a été déterminée avec une précision suffisante : elle est, ainsi que nous venons de l'indiquer, de faire connaître dans leur nature, leurs causes et leurs résultats les phénomènes de la production, de la distribution et de la consommation des richesses, en se tenant aux caractères généraux de ces phénomènes et sans entrer, par exemple, dans l'examen des procédés techniques des diverses productions; elle est encore et surtout de nous éclairer le plus possible sur les conditions sociales qui sont favorables ou nuisibles, soit à la fécondité de la production générale, soit à l'équitable répartition des produits, soit à leur emploi avantageux.

Si c'est là, en effet, la tâche spéciale de l'Économie politique, — et nous pensons qu'il serait difficile de le contester, — on reconnaîtra qu'il serait peu utile de lui chercher d'autres définitions; elle se trouve ainsi suffisamment distinguée des autres sciences sociales, sans que le champ de ses investigations ait d'autres limites que celles au delà desquelles elle ne trouverait plus aucun secours utile pour le convenable accomplissement de sa mission. Nous croyons donc pouvoir nous abstenir de plus longs développements sur ce point, pour passer à d'autres considérations.

[xi]

II.

Sous le régime auquel l'enseignement public a été soumis par nos gouvernements, la propagation des connaissances acquises en Économie politique n'a pu opérer qu'avec une excessive lenteur. Aussi notre pays est-il au rang de ceux où ces connaissances sont le moins répandues, non-seulement parmi les masses populaires, mais dans les classes plus ou moins lettrées, où le grand nombre n'a aucune notion de cette science et ne se doute seulement pas de l'importance des problèmes qu'elle est appelée à résoudre. Cependant les études qu'elle embrasse sont assurément, de tous les travaux de l'esprit, ceux qui devraient le plus généralement exciter l'intérêt ; car leurs résultats sont destinés à exercer sur le sort des populations l'influence la plus considérable et la plus salutaire : aucun autre ordre d'études ne saurait offrir aux sociétés autant de lumières propres à les guider dans les voies d'une civilisation réelle, et à leur faire éviter celles qui conduisent à la décadence et à la ruine.

L'histoire de nos révolutions politiques depuis soixante ans est pleine d'enseignements de nature à confirmer la vérité de ces assertions. Assurément, chez un peuple moins étranger que le nôtre aux vérités économiques, l'état de l'opinion n'aurait pas permis d'égarer l'activité nationale dans les voies rétrogrades et ruineuses où elle s'est laissé si souvent entraîner à partir de 1793; si l'opinion générale eût été moins arriérée ou moins faussée sous ce rapport, l'essor libéral et vraiment civilisateur de 1789 ne se serait point fourvoyé dans les folles ou déplorables directions où il ne tarda pas à s'engager; on n'aurait pas vu, par exemple, une nation qui voulait fonder son existence sur le travail libre s'efforcer de se donner les opinions et les mœurs d'antiques sociétés, qui fondaient la leur sur la guerre, la spoliation et l'esclavage; plus tard, les dispositions guerrières qu'avait provoquées le besoin de la défense nationale, n'auraient pas dégénéré en esprit de conquête et de domination; nous ne nous serions point engoués de cette gloire militaire qui consiste dans le succès obtenu par les armes, quel qu'en soit le but et dût-il en résulter un pas en arrière vers la barbarie; sentiment sauvage et aveugle dont l'exaltation a, plus que toute autre cause, retardé les progrès moraux et politiques de l'Europe; nous n'aurions pas vu les lois de maximum, rémission désordonnée des assignats, le système continental, le commerce par licences, etc., et toute cette suite de mesures désastreuses ou absurdes qui décélaient l'ignorance la plus complète des intérêts des sociétés, ou un souverain mépris pour ces intérêts. Mais recueil dont les lumières de l'Économie politique auraient pu surtout nous préserver si elles eussent été plus répandues, c'est l'établissement de ce système gouvernemental et administratif qui, multipliant les attributions de l'autorité publique au point de tout subordonner à ses directions, semble vouloir anéantir l'initiative et la puissance individuelles pour ne laisser subsister que la puissance collective; système qui, n'ayant cessé de s'aggraver depuis trente ans, tend à substituer de plus en plus l'activité nuisible à l'activité utile, en détournant les facultés et les efforts d'un nombre toujours croissant d'individus , de l'exploitation des choses vers celle des hommes eux-mêmes; qui, en chargeant nos gouvernements d'une responsabilité aussi illimitée que leurs attributions, devient la cause principale de leur instabilité et de l'insécurité qui en est la suite; [xii] qui, enfin, a paru sur le point d'atteindre dans ces derniers temps son extrême limite, en présentant comme une question à résoudre l'accaparement de tous les travaux par l'État et l'avènement d'un communisme universel.

Et il ne faudrait pas croire que ces dernières aberrations économiques fussent le résultat d'une ignorance particulière aux sectes socialistes : sous ce rapport, les partis se disant conservateurs ne se sont pas montrés plus généralement éclairés. S'ils ont résisté aux tendances qui poussaient à convertir les travaux restés plus ou moins libres en services publics, à étendre encore les régies gouvernementales, à affaiblir de plus en plus l'initiative et la responsabilité individuelles, ce n'est pas que le système en lui-même leur inspirât aucune répugnance, ni que leurs opinions fussent basées sur des principes fort différents de ceux de leurs adversaires; car ils avaient admis ou professé avant ces derniers que l'intervention de l'État n'a pas de limites assignables, et qu'il appartient aux gouvernements de diriger l'activité sociale dans tous ses développements; seulement, en adoptant ce pernicieux principe, ils entendaient rester seuls maîtres d'en déterminer les applications. Toutefois, et pour le besoin du moment, ils s'appuyaient alors volontiers sur les vérités proclamées par l'Économie politique; ils professaient avec elle qu'il n'y a de production féconde et de répartition équitable des produits que dans la liberté du travail et des transactions ; que chacun doit avoir la responsabilité de son sort, et que, si les instincts du cœur comme les lumières de la raison commandent d'aider les malheureux autant qu'on le peut, nul n'a le droit de se décharger sur autrui du soin de se procurer du travail ou des moyens d'existence; que l'autorité publique a pour mission de protéger la personne, la liberté et les biens de tous, mais qu'il ne saurait lui appartenir de disposer des facultés de chacun et de ce qu'elles produisent, de prendre aux uns pour donner aux autres, de soustraire, de par la loi, les paresseux, les dissipateurs, les parasites, aux mauvaises conséquences de leur conduite, pour faire retomber ces conséquences sur ceux qui suivent une conduite opposée.

Mais ces vérités si claires s'obscurcissaient tout à coup à leurs yeux dès qu'il s'agissait d'en faire la moindre application aux abus constitués. S'ils se déclaraient partisans de la liberté du travail, c'était sous condition de ne pas toucher au régime qui exclut cette liberté d'une multitude de professions monopolisées ou réglementées. S'ils n'admettaient pas que l'État dût prendre aux uns pour donner aux autres, ils n'en étaient pas plus disposés à tolérer que l'on contestât la légitimité des subventions des primes, des garanties exceptionnelles accordées sur les produits des contributions publiques à un grand nombre d'entreprises jouissant de leur appui à un titre quelconque. S'ils flétrissaient les parasites, c'était sans préjudice du parasitisme dévorant qu'ils avaient eux-mêmes créé en poussant à l'exagération des attributions et des dépenses gouvernementales. S'ils s'élevaient fortement contre la prétention de l'autorité du moment de diriger l'application des fonds productifs du pays et d'empêcher chacun de disposer librement de ses facultés et des fruits de son travail, ils ne défendaient pas avec moins d'énergie la législation commerciale qui, au moyen des prohibitions douanières et des droits prohibitifs, produit précisément ces deux résultats.

Ainsi les uns réclamaient les privilèges, les secours et les largesses de l'État en faveur des classes ouvrières dans lesquelles ils cherchaient un appui; les autres n'en voulaient que pour ceux qui se trouvaient nantis. L'Économie politique n'en aurait voulu pour personne, l'une de ses conclusions étant qu'il faut laisser à chacun ce qui lui appartient et ne jamais se servir de l'autorité ou de la loi pour [xiii] dépouiller les uns au profit des autres. Très-hostile aux spoliations légales, sous quelque forme qu'elles se déguisent et sous quelque drapeau qu'elles s'abritent, elle devait déplaire à la fois à tous ceux qui s'en disputent le bénéfice; aussi a-t-elle été successivement proscrite par les deux camps opposés. Après la tentative faite en 1848 pour subordonner son enseignement au point de vue de l’organisation (arbitraire) du travail, est venue, en 1850, celle d'un conseil général de l'agriculture, des manufactures et du commerce, qui prétendait imposer aux professeurs d'Économie politique l'obligation de coordonner leurs leçons au point de vue de la législation commerciale actuelle de la France, c'est-à-dire de manière à justifier le système protecteur ou prohibitif.

Mais l'Économie politique ne doit être enseignée qu'à un seul point de vue, celui de la nature des choses exactement observée, et il est bien évident que l'on ne pourrait imposer d'autres bases à son enseignement sans en faire tout autre chose qu'une science : car les sciences ne comportent pas de conclusions préconçues; celles auxquelles elles arrivent ne sont que des résultats de la connaissance des faits et de leurs rapports. Il ne serait assurément pas plus absurde d'exiger que l'astronomie fût enseignée au point de vue du système de Ptolémée, que de prétendre faire servir l'enseignement de l'Économie politique à la justification du système protecteur ou de tout autre système arrêté d'avance et indépendamment des résultats de l'observation.

III.

Parmi les formes diverses que peut comporter l'exposition de l'Économie politique, celle du Dictionnaire paraît des plus favorables à la propagation rapide de ses principales notions. Il est un grand nombre d'individus, appelés à s'occuper d'intérêts publics ou collectifs, qui, pour remplir leur mission le mieux possible, trouveraient dans les notions dont il s'agit de précieuses directions, et qui néanmoins s'abstiennent de les acquérir, parce qu'ils ne le pourraient qu'en consacrant beaucoup de temps et d'attention à l'étude des traités méthodiques. Un Dictionnaire complet et bien conçu, en leur permettant de fractionner cette étude, de choisir à volonté les questions auxquelles la marche des affaires ou des événements viendrait imprimer un intérêt d'opportunité, pourra les initier peu à peu aux vérités économiques et leur inspirer le désir d'en connaître l'ensemble.

D'un autre côté, ceux qui se sont livrés à cette étude sans en faire une occupation constante, ou sans y revenir fréquemment, conservent difficilement le souvenir de tous les principes et de leur enchaînement, en sorte qu'ils sont parfois embarrassés en présence de difficultés ou d'objections qui n'ont le plus souvent aucune importance réelle. Le secours d'un Dictionnaire pourra leur permettre de ressaisir promptement les notions nécessaires aux solutions cherchées.

Un semblable ouvrage nous parait donc susceptible d'être plus souvent consulté que les traités méthodiques et de recevoir ainsi une utilité plus usuelle et plus générale. Mais était-il possible, dans l'état actuel de la science, de faire un bon Dictionnaire d'Économie politique? La tentative n'était-elle pas prématurée? Les travaux antérieurs sur cette matière ont-ils constitué un ensemble de principes suffisant pour expliquer toute la série des phénomènes économiques et résoudre théoriquement [xiv] les nombreuses questions qui s'y rattachent? Chaque principe et chaque solution ont-ils été amenés au degré d'évidence nécessaire pour que l'on puisse les exposer avec la concision que réclame la forme du Dictionnaire? Nous espérons qu'au jugement des hommes compétents, l'ensemble de l'œuvre collective que nous publions paraîtra répondre d'une manière satisfaisante à ces questions. Malheureusement les juges véritablement compétents en Économie politique sont peu nombreux, et le sont moins encore en France que dans plusieurs autres pays. Cette science n'est guère connue de la plupart de nos hommes d'État, de nos administrateurs, de nos publicistes, que par les attaques intéressées ou inintelligentes dont elle a été l'objet depuis vingt ans. Ils partagent d'ailleurs généralement les préventions soigneusement entretenues contre elle par toutes les cupidités qui croient avoir quelques raisons de redouter sa lumière, et, lorsqu'ils ne vont pas jusqu'à la proscrire comme une utopie dangereuse, ils se plaisent à la classer au nombre des systèmes purement hypothétiques. Les moins hostiles, sans contester la vérité de ses théories, lui dénient toute portée pratique. Quelques-uns cependant veulent bien accorder que plusieurs de ces théories devront être appliquées un jour; mais ils reculent l'époque de leur application à un point décourageant pour les générations actuelles, et cela non-seulement pour laisser à l'opinion générale le temps de se modifier dans le sens des réformes à accomplir, mais parce qu'un ajournement à long terme leur semble nécessaire pour compléter et mieux assurer les bases de la science, qui ne leur paraissent pas encore suffisamment établies.

Malgré le respect que nous inspirent les fondateurs de l'Économie politique, nous sommes loin de penser que de nouvelles investigations ne puissent ajouter à l'utilité de leurs travaux, ou même rectifier ce qu'il peut y avoir eu d'incomplet ou d'erroné dans quelques-unes de leurs vues. Comme toutes les autres branches des connaissances humaines, l'Économie politique est indéfiniment perfectible; mais nous avons la conviction qu'elle est aujourd'hui assez avancée pour ne laisser sur ses principes essentiels aucun doute légitime, et que les vérités exprimées par ces principes ne seront pas plus ébranlées par les recherches ou les découvertes ultérieures que ne l'ont été les éléments de la géométrie ou les lois de la gravitation universelle par les travaux de Lagrange ou de Laplace. Nous croyons pouvoir affirmer que, de toutes les sciences qui ont l'homme ou les sociétés pour sujet, l'Économie politique est la plus positive et la moins incomplète; qu'elle est incomparablement plus avancée que la politique proprement dite, plus que ce que l'on enseigne de nos jours sous le nom de philosophie, plus encore que les sciences de la législation et de la morale, et que sans elle on ne peut faire ni politique, ni philosophie, ni législation, ni morale utiles et vraies.

On signale dans les écrits des Économistes certaines dissidences que l'on exagère autant que possible afin d'en conclure que rien dans leurs principes n'est suffisamment arrêté; mais on s'abstient de rappeler la foule des vérités sur lesquelles ils s'accordent absolument. Ou bien, pour trouver des contradicteurs, on accorde complaisamment la qualification d'Économistes à des écrivains qui n'y ont aucun titre; on s'abstient encore de remarquer, qu'il n'est pas une seule science qui n'ait été, même les mathématiques pures, et ne soit encore à quelques égards l'objet de dissentiments plus ou moins profonds entre ceux qui s'en occupent. Les différents ordres de faits ou de phénomènes qu'embrassent respectivement la géologie, la physique, la zoologie, la chimie, etc., n'ont-ils pas été, sur plusieurs points, appréciés diversement par les savants qui les ont observés? et s'est-on jamais avisé de conclure de ces dissidences que les sciences dont il s'agit [xv] étaient problématiques et sans principes certains? D'où vient donc que l'Économie politique, tout aussi riche qu'elles en vérités constatées, n'obtient pas à beaucoup près le même crédit? Cela tient surtout à deux causes qu'il importe de rappeler.

En premier lieu, les principaux objets des études économiques, — le travail, l'échange, la valeur, le capital, etc., étaient le sujet des préoccupations universelles longtemps avant que la science fût fondée, et la généralité des hommes s'en occupe encore aujourd'hui sans comprendre le besoin de ses directions; il est donc tout simple qu'un grand nombre de personnes aient pu se croire compétentes pour se former une opinion sur toutes les questions que peuvent soulever des objets qui leur sont aussi familiers. Or ces opinions, basées sur des vues trop incomplètes des phénomènes économiques, de leurs conséquences plus ou moins éloignées et des rapports qui les lient entre eux, devaient le plus souvent s'écarter des vérités qu'une étude approfondie et généralisée peut seule permettre de saisir; mais une fois adoptées, elles n'en ont pas moins résisté aux démonstrations scientifiques avec la ténacité ordinaire des préjugés.

En second lieu, la législation économique des sociétés s'étant formée en l'absence de toute véritable notion scientifique, et en conformité des préjugés régnants, la science n'a pu découvrir et dénoncer les vices de cette législation sans alarmer de nombreux intérêts, légalement fondés sur l'erreur ou l'injustice.

L'Économie politique devait donc réunir contre elle, indépendamment des opinions préconçues, l'hostilité active et persévérante des intérêts illégitimes qu'elle peut menacer: tels sont les principaux obstacles qui, en entretenant parmi nous les doutes réels ou affectés sur la certitude ou l'efficacité de ses principes, retardent la propagation et par suite l'application des salutaires vérités qu'elle a mises en lumière.

Mais ces obstacles s'affaibliront. Les intérêts injustement fondés que l'Économie politique peut alarmer sont infiniment moins nombreux et moins importants dans leur masse que les intérêts légitimes qu'elle est destinée à servir : à mesure que ceux-ci s'éclaireront davantage, ils lui prêteront un appui plus énergique, et un jour viendra où elle acquerra par ce concours une force irrésistible.

Ce jour est déjà venu pour l'Angleterre, où les principales vérités économiques ont pénétré dans l'opinion des masses, et où elles sapent et démolissent avec une facilité inespérée des abus qu'avaient enracinés des habitudes séculaires et que soutenaient des intérêts puissants.

Aux États-Unis, le profond bon sens de Franklin et des autres fondateurs de l'Union avait pour ainsi dire devancé les théories économiques. Les institutions de ce pays, — à part celles des États où l'esclavage est encore admis, — semblent avoir été inspirées par les plus saines doctrines de la science ; aucune autre nation n'a su renfermer aussi complètement l'action de l'autorité publique dans ses limites rationnelles, ni fonder des institutions qui laissent autant de liberté au travail et aux transactions et qui protègent aussi bien les développements de l'activité utile, en donnant aussi peu de prise ou d'aliment à l'activité nuisible.