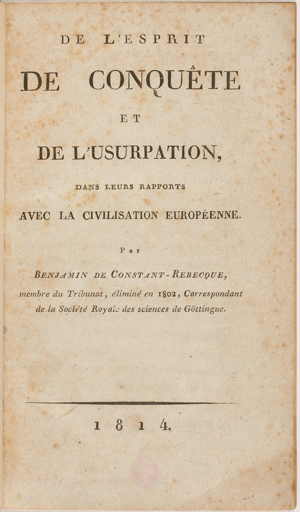

Benjamin Constant, De l’esprit de conquête et de l’usurpation dans leur rapports avec la civilisation européenne (1st ed. 1815)

|

|

| Benjamin Constant de Rebecque (1767-1830) |

This is part of a collection of works by Benjamin Constant.

Source

Benjamin Constant, De l’esprit de conquête et de l’usurpation dans leur rapports avec la civilisation européenne. Par Benjamin de Constant-Rebecque, membre du Tribunat, éliminé en 1802, correspondant de la Société royale des sciences de Gottingue. (Hanovre, Londres et Paris, Hahn et H. Nicolle, 1814). First edition.

See also the facs. PDF.

The HTML is from the Bibliothèque Nationale de France Gallica website's ePub version. It has been edited and corrected against the original facs. PDF. Missing footnotes have been found and inserted. Page breaks are indicated in their version but the page numbers are not given for some reason. I did a few but time is too short.

We also have the 3rd revised editon in fasc. PDF (B&W) and the expanded and revised 4th edtion of 1814 in facs. PDF (whole book) with the additional chapters in facs. PDF and HTML (to come).

Table des matières

- AVERTISSEMENT.

- Préface.

- PREMIERE PARTIE. DE L'ESPRIT DE CONQUETE.

- CHAPITRE I. Des vertus compatibles avec la guerre, à certaines époques de l'état social.

- CHAPITRE II. Du caractère des nations modernes relativement à la guerre,

- CHAPITRE III. De l'esprit de conquête dans l'état actuel de l'Europe.

- CHAPITRE IV. D'une race militaire, n'agissant que par intérêt.

- CHAPITRE V. Autre cause de détérioration, pour la classe militaire, dans le système de conquête.

- CHAPITRE VI. Influence de cet esprit militaire sur l'état intérieur des peuples.

- CHAPITRE VII. Autre inconvénient de la formation d'un tel esprit militaire.

- CHAPITRE VIII. Action d'un gouvernement coquérant sur la masse de la nation.

- CHAPITRE IX. Des moyens de contrainte nécessaire pour suppléer à l'efficacité du mensonge.

- CHAPITRE X. Autres inconvéniens du systême guerrier pour les lumières et la classe instruite.

- CHAPITRE XI. Point de vue sous lequel une nation conquérante envisageroit aujourd'hui ses propres succès.

- CHAPITRE XII. Effet de ces succès sur les peuples conquis.

- CHAPITRE XIII. De l'uniformité.

- CHAPITRE XIV. Ternie inévitable des succès d'une nation conquérante.

- CHAPITRE XV. Résultats du système guerrier à l'époque actuelle.

- SECONDE PARTIE. DE L'USURPATION.

- CHAPITRE I. But précis de la Comparaison entre l'Usurpation et la Monarchie.

- CHAPITRE II. Différences entre l'Usurpation et la Monarchie.

- CHAPITRE III. D'un rapport, sous lequel l'usurpation est plus fâcheuse que le despotisme le plus absolu.

- CHAPITRE IV. Que l'usurpation ne peut subsister à notre époque de la civilisation.

- CHAPITRE V. Réponse à une objection qui pourrait se tirer de l'exemple de Guillaume III.

- CHAPITRE VI. L'usurpation ne peut-elle se maintenir par la force ?

- CHAPITRE VII. De l'espèce de liberté qu'on a présentée aux hommes à la fin du siècle dernier.

- CHAPITRE VIII. Des imitateurs modernes des Républiques de l'antiquité.

- CHAPITRE IX. Des moyens employés pour donner aux modernes la liberté des anciens.

- CHAPITRE X. L'aversion des modernes pour cette prétendue liberté implique-t- elle en eux l'amour du despotisme ?

- CHAPITRE XI. Sophisme en faveur de l'arbitraire exercé par un seul homme.

- CHAPITRE XII. Des effêts de l'arbitraire sur les diverses parties de l'existence humaine.

- CHAPITRE XIII. Des effets de l'arbitraire sur les progrès intellectuels.

- CHAPITRE XIV. De la religion sous l'arbitraire.

- CHAPITRE XV. Que les hommes ne sauroient se résigner volontairement à l'arbitraire sous aucune forme.

- CHAPITRE XVI. Du despotisme comme moyen de durée pour l'usurpation.*

- CHAPITRE XVII. De l'effet des mesures illégales et despotiques, dans les gouvernements réguliers eux mêmes.

- CHAPITRE XVIII. Résultats des considérations ci dessus relativement au despotisme.

- CHAPITRE XIX. Causes qui rendent le despotisme particulièrement impossible à notre époque de la civilisation.

- CHAPITRE XX. Que l'usurpation, ne pouvant se maintenir par le despotisme, puisque le despotisme lui même ne peut se maintenir aujourdhui, il n'existe aucune chance de durée pour l'usurpation.

AVERTISSEMENT.↩

Je me suis demandé, avant d’attacher mon nom à ce livre, si je ne serois pas accusé dune certaine présomption, en discutant des intérêts soumis aux mains les plus puissantes et les plus augustes. Je me suis répondu, en premier lieu, que l’ opinion générale ne se composant que des opinions particulières, il étoit aujourd’hui du devoir impérieux de chacun de concourir à la formation d’un esprit public qui secondât les nobles efforts des Souverains et des peuples, pour la délivrance de la race humaine, et secondement, qu’ayant été l’un des manda [pagebreak] taires du peuple qu’on force au silence, et n’ayant cessé de l’être qu’illégalement, ma voix, de quelque peu d’importance qu’elle soit d’ailleurs, aura l’avantage de rompre cette unanimité prétendue qui fait l’étoimement et le blâme de l’Europe et qui n’est que l’effet de la terreur des François. J’ose affirmer, avec une conviction profonde, qu’il n’y a pas, dans mon ouvrage, une ligne, que la presque totalité de la France, si elle étoit libre, ne s’empressât designer.

Préface.↩

[iii]

L’ouvrage actuel fait partie d’un traité de politique, termine depuis long tems. L’état de la France et celui de l’Europe sembloient le condamner à ne jamais paroître. Le continent n’étoit qu’un vaste cachot, privé de toute communication avec cette noble Angleterre, asyle généreux de la pensée, illustre refuge de la dignité de l’espèce humaine. Tout à coup, des deux extrémités de la terre, deux grands peuples se sont répondus, et les flammes de Moscou ont été l’aurore de la liberté du monde. Il est permis d’espérer que la France ne sera pas exceptée de la délivrance universelle, la France qu’estiment les nations qui la combattent, la France, dont la volonté suffit pour obtenir et donner la paix. Le moment est donc revenu, ou chacun peut se flatter d’être utile, suivant ses forces et ses lumières.

[iv]

L’auteur de cet ouvrage a cru néanmoins que les circonstances n’étoient pas favorables à l’examen d’une foule de questions abstraites. Il a extrait seulement ce qui lui a paru d’un intérêt immédiat. Il auroit pu accroître cet intérêt par des personnalités plus directes. Mais il a voulu conserver avec scrupule ce qu’un profond sentiment lui avoit dicté, quand la terre étoit sous le joug. Il a éprouvé de la répugnance à se montrer plus amer ou plus hardi, contre l’adversité méritée que contre la prospérité coupable. Si les calamités publiques laissoient à son ame la faculté de s’ouvrir à des considérations personnelles, il lui seroit doux de penser, que lorsqu’on a voulu travailler, sans contradicteurs, à l’asservissement général, on a trouvé nécessaire d’étouffer sa voix.

[Introduction]↩

[1]

Je me propose d’examiner deux fléaux, dans leurs rapports avec l’état présent de l’espèce humaine, et la civilisation actuelle. L’un est l’esprit de conquête, l’autre l’usurpation.

Il y a des choses qui sont possibles à telle époque, et qui ne le sont plus à telle autre. Cette vérité semble triviale : elle est néanmoins souvent méconnue : elle ne l’est jamais sans danger.

Lorsque les hommes qui disposent des destinées de la terre se trompent sur ce qui est possible, c’est un grand mal. L’expérience, alors, loin de les servir, leur nuit et les égare. Ils lisent l’histoire : ils voyent ce que l’on a fait précédemment : ils n’examinent point si cela peut se faire encore : ils prennent en main des leviers brisés : leur obstination, ou, si l’on veut, leur génie, procure à leurs efforts un succès éphémère : mais comme ils sont en lutte avec les dispositions, les intérêts, toute l’existence morale de [2] leurs contemporains, ces forces de résistance réagissent contr’eux ; et au bout d’un certain tems ? bien long pour leurs victimes, très court quand on le considère historiquement, il ne reste de leurs entreprises que les crimes qu’ils ont commis et les souffrances qu’ils ont causées.

La durée de toute puissance dépend de la proportion qui existe entre son esprit et son époque. Chaque siècle attend en quelque sorte un homme qui lui serve de représentant. Quand ce représentant se montre, ou paroît se montrer, toutes les forces du moment se grouppent autour de lui. S’il représente fidèlement l’esprit général, le succès est infaillible. S’il dévie, le succès devient douteux ; et s’il persiste dans une fausse route, l’assentiment qui constituoit son pouvoir l’abandonne, et le pouvoir s’écroule.

Malheur donc à ceux qui, se croyant invincibles, jettent le gand à l’espèce humaine, et prétendent opérer par elle, car ils n’ont pas d’autre instrument, des bouleversemens qu’elle désapprouve, et des miracles qu’elle ne veut pas.

PREMIERE PARTIE. DE L’ESPRIT DE CONQUETE.

CHAPITRE I. Des vertus compatibles avec la guerre, à certaines époques de l’état social.↩

[3]

Plusieurs récrivains, entraînés par l’amour de l’humanité dans de louables exagérations, n’ont envisagé la guerre que sous ses cotés funestes. Je reconnois volontiers ses avantages.

Il n’est pas vrai que la guerre soit toujours un mal. A de certaines époques de l’espèce humaine, elle est dans la nature de l’homme. Elle favorise alors le développement de ses plus belles et de ses plus grandes facultés. Elle lui ouvre un trésor de précieuses jouissances. Elle le forme [4] à la grandeur d’ame, à l’adresse, au sang froid, au courage, au mépris de la mort, sans lequel il ne peut jamais se répondre qu’il ne commettra pas toutes les lâchetés et bientôt tous les crimes, ira guerre lui enseigne des dévouemens héroïques et lui fait contracter des amitiés sublimes. Elle l’unit de liens plus étroits, d’une part, à sa patrie, et de l’autre, à ses compagnons d’armes. Elle fait succéder à de nobles entreprises de nobles loisirs. Mais tous ces avantages de la guerre tiennent à une condition indispensable, c’est qu’elle soit le résultat naturel de la situation et de l’esprit national des peuples.

Car je ne parle point ici d’une nation attaquée et qui défend son indépendance. Nul doute que cette nation ne puisse réunir à l’ardeur guerrière les plus hautes vertus : ou plutôt cette ardeur guerrière est elle-même de toutes les vertus la plus haute. Mais il ne s’agit pas alors de la guerre proprement dite : il s’agit de la défense légitime, c’est à dire du patriotisme, de l’amour de la justice, de toutes les affections nobles et sacrées.

Un peuple, qui, sans être appelé à la dé fense de ses foyers, est porté par sa situation ou son caractère national à des expéditions belliqueuses et à des conquêtes, peut encore allier à l’esprit [5] guerrier la simplicité des mœurs, le dédain pour le luxe, la générosité, la loyauté, la fidélité aux engagemens, le respect pour l’ennemi courageux, la pitié même, et les ménagemens pour l’ennemi subjugué. Nous voyons, dans l’histoire ancienne et dans les annales du moyen âge, ces qualités briller chez plusieurs nations, dont la guerre fesoit l’occupation prèsqu’habituelle.

Mais la situation présente des peuples Européens permet elle d’espérer cet amalgame ? l’amour de la guerre est-il dans leur caractère national ? Résulte-t-il de leurs circonstances ?

Si ces deux questions doivent se résoudre négativement, il s’ensuivra, que, pour porter de nos jours les nations à la guerre et aux conquêtes, il faudra bouleverser leur situation, ce qui ne se fait jamais, sans leur infliger beaucoup de malheurs, et dénaturer leur caractère, ce qui ne se fait jamais sans leur donner beaucoup de vices.

[6]CHAPITRE II. Du caractère des nations modernes relativement à la guerre,↩

Les peuples guerriers de l’antiquité dévoient pour la plupart à leur situation leur esprit belliqueux. Divisés en petites peuplades, ils se disputoient à main armée un territoire resserré. Poussés par la nécessité les uns contre les autres, Ils se combattoient on se menaçoient sans cesse. Ceux qui ne vouloient pas être conquérans ne pouvoient néanmoins déposer le glaive sous peine d’être conquis. Tous achetoient leur sûreté, leur indépendance, leur existence entière au prix de la guerre.

Le monde de nos jours est précisément, sous ce rapport, l’opposé du monde ancien,

Tandis-que chaque peuple, autrefois, formoit une famille isolée, ennemie née des autres familles, une masse d’hommes existe maintenant, sous différens noms et sous divers modes d’organisation sociale, mais homogène par sa nature. Elle est assez forte pour n’avoir rien à craindre des hordes encore barbares, Elle est assez civilisée pour que la guerre lui soit à charge. Sa tendance uniforme est vers la paix. La tradition belliqueuse, héritage de tems reculés, et surtout les erreurs [pagebreak] des gouvernemens retardent les effets de cette tendance : mais elle fait chaque jour un progrès de plus. Les chefs des peuples lui rendent hommage : car ils évitent d’avouer ouvertement l’amour ge conquêtes, ou l’espoir d’une gloire acquise uniquement par les armes. Le fils de Philippe n’oseroit plus proposer à ses sujets l’envahissement de l’univers : et le discours de Pyrrhus a Cynéas sembleroit aujourd’hui le comble de l’insolence ou de la folie

Un gouvernement qui parleroit de la gloire militaire, comme but, méconnoîtroit ou mépriseroit l’esprit des nations et celui de l’epoque. Il se tromperait d’un millier d’années, et lors même qu’il réussiroit d’abord, il seroit curieux de voir qui gagneroit cette étrange gageure, de notre siècle ou de ce gouvernement.

Nous sommes arrivés à l’époque du commerce époque qui doit nécessairement remplacer celle de la guerre, comme celle de la guerre a du nécessairement la précéder.

La guerre et le commerce ne sont que deux moyens différens d’arriver au même but, celui de posséder ce que l’on désire. Le commerce n’est autre chose qu’un hommage rendu a la force du possesseur par l’aspirant à la possession. C’est une tentative pour obtenir de gré à gré ce [pagebreak] qu’on n’espère plus conquérir par la violence. Un homme qui seroit toujours le plus fort n’auroit jamais l’idée du commerce. C’est l’expérience qui, en lui prouvant que la guerre, c’est à dire, l’emploi de sa force contre la force d’autrui, est ex. posée à diverses résistances et à divers échecs, ; le porte à recourir au commerce, c’est à dire, à un moyen plus doux et plus sur d’engager l’intérêt des autres à consentir à ce qui convient à son intérêt.

La guerre est donc antérieure au commerce. L’une est l’impulsion sauvage, l’autre le calcul civilisé. Il est clair que plus la tendance commerciale domine, plus la tendance guerrière doit s’affaiblir.

Le but unique des nations modernes, c’est le repos, avec le repos l’aisance, et comme source de l’aisance, l’industrie. La guerre est chaque jour un moyen plus inefficace d’atteindre ce but. Ses chances n’offrent plus ni aux individus ni aux nations des bénéfices qui égalent les résultats du travail paisible, et des échanges réguliers. Chez les anciens, une guerre heureuse ajoutoit, en esclaves, en tributs, en terres partagées, à la ri chesse publique et particulière. Chez les modernes, une guerre heureuse coute infailliblement plus qu’elle ne rapporte.

[pagebreak]

La République Romaine, sans commerce, sans lettres, sans arts, n’ayant pour occupation intérieure que l’agriculture, restreinte a un so trop peu étendu pour ses habitans, entourée peuples barbares, et toujours menacée ou menaçante, suivoit sa destinée en selivrant a des entreprises militaires non interrompues. Un gouvernement qui, de nos jours, voudroit imiter la République Romaine, auroit ceci de différent, qu’ agissant en opposition avec son peuple, il rendroit ses instrumens tout aussi malheureux que ses victimes ; un peuple ainsi gouverné seroit la République Romaine, moins la liberté, moins le mou vement national, qui facilite tous les sacrifices, moins l’espoir qu’avoit chaque individu du partage des terres, moins, en un mot, toutes les circonstances, qui embellissoient aux yeux des Romains ce genre de vie hazardeux et agité.

Le commerce a modifie jusqu’à la nature de la guerre. Les nations mercantiles étoient autrefois toujours subjuguées par les peuples guerriers, Elles leur résistent aujourd’hui avec avantage. Elles ont des auxiliaires au sein de ces peuples mêmes. Les ramifications infinies et compliquées du commerce ont placé l’intérêt des sociétés hors des limites de leur territoire : et l’es [pagebreak] prit du siècle l’emporte sur l’esprit étroit et hostile qu’on voudroit parer du nom de patriotisme.

Carthage, luttant arec Rome dans l’antiquite, devoit succomber : elle avoit .contr’elle la force des choses. Mais si la lutte s’établissoit maintenant entre Rome et Carthage, Carthage auroit pour elle les vœux de l’Univers. Elle auroit pour alliés les mœurs actuelles et le génie du monde.

La situation des peuples modernes les empêche donc d’être belliqueux par caractère : et des raisons de détail, mais toujours tirées des progrès de l’espèce humaine, et par conséquent de la différence des époques, viennent se joindre aux causes générales.

La nouvelle manière de combattre, le changementdes armes, l’artillerie, ont dépouillé la vie militaire de ce qu’elle avoit de plus attrapant. Il n’y a plus de lutte contre le péril ; il n’y a que de la fatalité. Le courage doit s’empreindre de résignation ou se composer d’insouciance. On ne goute plus cette jouissance de volonté, d’action de développement des forces physiques et des facultés morales, qui fesoit aimer aux héros anciens, aux chevaliers du moyen âge, les combats corps à corps.

[pagebreak]

La guerre a donc perdu son charme, comme sonutilité. L’homme n’est plus entraîne a s’y livrer, ni par intérêt, ni par passion.

CHAPITRE III. De l’esprit de conquête dans l’état actuel de l’Europe.↩

Un gouvernement qui voudroit aujourd’hui pousser à la guerre et aux conquêtes un peuple Européen, commettroit donc un grossier et funeste anachronisme. Il travailleroit à donner à sa nation une impulsion contraire à la nature. Aucun des motifs, qui portoient les hommes d’autrefois à braver tant de périls, à supporter tant de fatigues, n’existant pour les hommes de nos jours, il faudroit leur offrir d’autres motifs, tirés de l’état actuel de la civilisation. Il faudroit les animer aux combats par ce même amour des jouissances, qui, laissé à lui même, ne les disposeroit qu’à la paix. Notre siècle, qui apprécie tout par l’utilité, et qui, lors qu’on veut le sortir de cette sphère, oppose l’ironie à l’enthousiasme réel ou factice, ne consentiroit pas à se repaître d’une gloire stérile, qu’il n’est plus dans nos habitudes [pagebreak] de préférer à toutes les autres, A la place de cet. te gloire, il faudroit mettre le plaisir, à la place du triomphe, le pillage. L’on frémira, si l’on réfléchit à ce que seroit l’esprit militaire, appuyé sur ces seuls motifs,

Certes, dans le tableau que je vais tracer, il est loin de moi de vouloir faire injure à ces héros, qui, se plaçant avec délices entre la patrie et les périls, ont, dans tous les pays, protégé l’indépendance des peuples ; à ces héros qui ont si glorieusement défendu la France. Je ne crains pas d’être mal compris par eux. Il en est plus, d’un, dont l’ame, correspondant à la mienne, partage tous mes sentimens, et qui, retrouvant dans ces lignes son opinion secrette, verra dans leur auteur son organe.

[pagebreak]CHAPITRE IV. D’une race militaire, n’agissant que par intérêt.↩

Les peuples guerriers, que nous avons connus jusqu’ici, étoient tous animés par des motifs plus nobles que les prolits réels et positifs de la guerre. La religion se mêloit à l’impulsion belliqueuse des uns. L’orageuse liberté dont jouïssoient les autres leur donnoit une activité surabondante, qu’ils avoient besoin d’exercer au dehors. Ils associoient à l’idée de la victoire celle d’une renommée prolongée bien au delà de leur existence sur la terre, et combattoient ainsi, non pour l’assouvissement d’une soif ignoble de jouissances présentes et matérielles, mais pour un espoir en quelque sorte, idéal, et qui exaltoit l’imagination, comme tout ce qui se perd dans l’avenir et le vague.

Il est si vrai, que, même chez les nations qui nous semblent le plus exclusivement occupées de pillage et de rapines, l’acquisition des richesses n’étoit pas le but principal, que nous voyons les héros Scandinaves faire bruler sur leurs buchers tous les trésors conquis durant leur vie, pour forcer les générations qui les remplaçoient à conquérir, par de nouveaux exploits, de nouveaux trésors. La richesse leur étoit donc précieuse comme témoignage éclatant des victoires rempor [pagebreak] tées, plutôt que comme signe représentatif et moyen de jouissances.

Mais si une race purement militaire se formoit actuellement, comme son ardeur ne reposeroit sur aucune conviction, sur aucun sentiment, sur aucune pensée, comme toutes les causes d’exaltation, qui, jadis, annoblissoient le carnage même, lui seroient étrangères, elle n’auroit d’aliment ou de mobile que la plus étroite et la plus àpre personnalité. Elle prendroit la férocité de l’esprit guerrier, mais elle conserveroit le calcul de l’esprit commercial. Ces Vandales ressuscités n’auroient point cette ignorance du luxe, cette simplicité de mœurs, ce dédain de toute action basse, qui pouvoient caractériser leurs grossiers prédécesseurs. Ils réuniroient à la brutalité de la barbarie les rafinemens de la mollesse, aux excès de la violence les ruses de l’avidité.

Des hommes, à qui l’on auroit dit bien formellement qu’ils ne se battent que pour piller, des hommes, dont on auroit réduit toutes les idées belliqueuses à ce résultat clair et arithmétique, seroient bien différens des guerriers de l’antiquité.

Quatre cent mille égoïstes, bien exercés, bien armés, sauroient que leur destination est de donner ou de recevoir la mort. Ils auroient supputé qu’il valoit mieux se résigner à cette desti [pagebreak] nation que s’y dérober, parce que la tyrannie qui les y condamne est plus forte qu’eux. Ils auroient, pour se consoler, tourné leurs regards vers la récompense qui leur est promise, la dépouille de ceux contre les quels on les mène. Ils marcheroient en conséquence, avec la résolution de tirer de leurs propres forces le meilleur parti qu’il leur seroit possible. Ils n’auroient ni pitié pour les vaincus, ni respect pour les foibles, parce que les vaincus, étant, pour leur malheur, propriétaires de quelque chose, ne paroîtroient à ces vainqueurs, qu’un obstacle entr’eux et le but proposé. Le calcul auroit tué dans leur ame toutes les émotions naturelles, excepté celles qui naissent de la sensualité. Ils seroient encore émus à la vue d’une femme : Ils ne le seroient pas à la vue d’un vieillard ou d’un enfant. Ce qu’ils auroient de connoissances pratiques leur serviroit à mieux rédiger leurs arrêts de massacre ou de spoliation. L’habitude des formes légales donneroit à leurs injustices l’impassibilité de la loi. L’habitude des formes sociales répandroit sur leurs cruautés un vernis d’insouciance et de légéreté qu’ils croiroient de l’élégance. Ils parcourroient ainsi le monde, tournant les progrès de la civilisation contr’elle même, tout entiers à leur intérêts, prenant le meurtre pour moyen, la débauche pour passe [pagebreak] tems, la dérision pour gaité, le pillage pour but, séparés par un abyme moral du reste de l’espèce humaine, et n’étant unis entr’eux que comme les animaux féroces qui se jettent rassemblés sur les troupeaux.

Tels ils seroient dans leurs succès : que seroient-ils dans leurs revers ?

Comme il n’auroient eu qu’un but à atteindre, et non pas une cause à défendre, le but manqué, aucune conscience ne les soutiendroit. Ils ne se rattacheroient à aucune opinion : ils ne tiendroient l’un à l’autre que par une nécessité physique, dont chacun même chercheroit à s’affranchir.

Il faut aux hommes, pour qu’ils s’associent réciproquement à leurs destinées, autre chose que l’intérêt. Il leur faut une opinion ; il leur faut de la morale. L’intérêt tend à les isoler, parce qu’il offre à chacun la chance d’être seul plus heureux ou plus habile.

L’égoïsme, . qui, dans la prospérité, auroit rendu ces conquérans de la terre impitoyables pour leurs ennemis, les rendroit, dans l’adversité, indifférens, infidèles à leurs frères d’armes. Cet esprit pénétrer oit dans tous les rangs, depuis le plus élevé jusqu’au plus obscur. Chacun verroit, dans son camarade à l’agonie, un dédommage [pagebreak] ment au pillage devenu impossible contre l’étranger ; le malade dépouilleroit le mourant, le fuyard dépouilleroit le malade. L’infirme et le blessé paroîtroient à l’officier chargé de leur sort un poids importun dont il se débarasseroit à tout prix : et quand le Général auroit précipité son armée dans quelque situation sans remède, il ne se croiroit tenu à rien envers les infortunés qu’il auroit conduits dans le gouffre : il ne resteroit point avec eux pour les sauver. Les quitter lui sembleroit un mode tout simple d’échapper aux revers ou de réparer les fautes. Qu’importe qu’il les ait guidés, qu’ils se soient reposés sur sa parole, qu’ils lui aient confié leur vie, qu’ils l’aient défendu, jusqu’au dernier moment, de leurs mains mourantes ? instrumens inutiles, ne faut-il pas qu’ils soient brisés ?

Sans doute ces conséquences de l’esprit militaire fondé sur des motifs purement intéressés ne pourroient se manifester dans leur terrible étendue chez aucun peuple moderne, à moins que le système conquérant ne se prolongeât durant plusieurs générations. Les vertus paisibles, que notre civilisation nourrit et développe, lutteroient contre la corruption et les vices que ce systême [pagebreak] appelle et qui lui sont nécessaires. Mais ce seroit l’esprit national, l’esprit du siècle résistant au gouvernement. Les vertus qui survivroient aux efforts de l’autorité seroient une sorte d’indiscipline. L’intérêt étant le mot d’ordre, tout sentiment désintéressé tiendroit de l’insubordination : et plus le régime des conquêtes se prolongeroit, plus ces vertus s’affoibliroient et deviendroient rares.

[pagebreak]CHAPITRE V. Autre cause de détérioration, pour la classe militaire, dans le système de conquête.↩

On a remarqué souvent que les joueurs étoient les plus immoraux des hommes. C’est qu’ils risquent chaque jour tout ce qu’ils possèdent ; il n’y a pour eux nul avenir assuré ; ils vivent et s’agitent sous l’empire du hazard.

Dans le systême de conquête, le soldat devient un joueur, avec cette différence que son enjeu, c’est sa vie. Mais cet enjeu ne peut être retiré. Il .l’expose sans cesse et sans terme à une chance qui doit tôt ou tard être contraire. Il n’y a donc pas non plus d’avenir pour lui. Le hazard est aussi son maître aveugle et impitoyable.

Or la morale a besoin du tems. C’est là qu’elle place ses dédommagemens et ses récompenses. Pour celui qui vit de minute en minute ou de bataille en bataille, le tems n’existe pas. Les dédommagemens de l’avenir deviennent chimériques. Le plaisir du moment a seul quelque certitude : et pour me servir d’une expression qui devient ici doublement convenable, chaque jouis [pagebreak] sance est autant de gagné sur l’ennemi. Qui ne sent que l’habitude de cette loterie de plaisir et de mort est nécessairement corruptrice ?

Observez la différence qui existe toujours entre la défense légitime et le systême des conquêtes. Cette différence se reproduira souvent encore. Le soldat qui combat pour sa patrie ne fait que traverser le danger. Il a pour perspective ultérieure le repos, la liberté, la gloire. Il a donc un avenir : et sa moralité, loin de se dépraver, s’annoblit et s’exalte. Mais l’instrument d’un conquérant insatiable voit après une guerre une autre guerre, après un pays dévasté un autre pays à devaster de même, c’est à dire après le hazard. le hazard encore.

[pagebreak]CHAPITRE VI. Influence de cet esprit militaire sur l’état intérieur des peuples.↩

Il ne suffit pas d’envisager l’influence du systême de conquêtes, dans son action sur l’armée et dans les rapports qu’il établit entre elle et les étrangers. Il faut le considérer encore, dans ceux qui en résultent, entre l’armée et les citoyens.

Un esprit de corps exclusif et hostile s’empare toujours des associations qui ont un autre but que le reste des hommes. Malgré la douceur et la pureté du christianisme, souvent les confédérations de ses prêtres ont formé dans l’état des états à part. Partout les hommes réunis en corps d’armée, se séparent de la nation. Ils contractent pour l’emploi de la force, dont ils sont dépositaires, une sorte de respect. Leurs mœurs et leurs idées deviennent subversives de ces principes d’ordre et de liberté pacifique et régulière, que tous les gouvernemens ont l’intérêt, comme le devoir de consacrer.

Il n’est donc pas indifférent de créer dans un pays, par un systême de guerres prolongées ou renouvellées sans cesse, une masse nom [pagebreak] breuse, imbue exclusivement de l’esprit militaire, Car cet inconvénient ne peut se restreindre dans de certaines limites, qui en rendent l’importance moins sensible. L’armée, distincte du peuple par son esprit, se confond avec lui dans l’administration des affaires.

Un gouvernement conquérant est plus intéressé qu’un autre à récompenser par du pouvoir et par des honneurs ses instrumens immédiats. Il ne sauroit les tenir dans un camp retranché. Il faut qu’il les décore au contraire des pompes et des dignités civiles.

Mais ces guerriers déposeront – ils avec le fer qui les couvre l’esprit dont les a pénétres des leur enfance l’habitude du carnage et des périls ? Revêtiront – ils, avec la toge sénatoriale, la vénération pour les loix, les ménagemens pour les formes protectrices, ces divinités des associations humaines ? La classe désarmée leur paroit un ignoble vulgaire, les loix des subtilités inutiles, les formes d’insupportables lenteurs. Ils estiment pardessus tout, dans les transactions, comme dans les faits guerriers, la rapidité des évolutions. L’unanimité leur semble nécessaire dans les opinions, comme la même uniforme dans les trou [pagebreak] pes. L’opposition leur est un désordre, le raisonnement une révolte, les tribunaux des conseils de guerre, les juges des soldats qui ont leur consigne, les accusés des ennemis, les jugemens des batailles.

Ceci n’est point une exagération fantastique. N’avons-nous pas vu, durant ces vingt dernières années, s’introduire dans presque toute l’Europe une justice militaire, dont le premier principe étoit d’abréger les formes, comme si toute abbréviation des formes n’étoit pas le plus révoltant sophisme : car si les formes sont inutiles, tous les tribunaux doivent les bannir : si elles sont nécessaires, tous doivent les respecter : et certes, plus l’accusation est grave, moins l’examen est superflu. N’avons-nous pas vu siéger sans cesse, parmi les juges, des hommes dont le vêtement seul annonçoit qu’ils étoient voués à l’obéissance, et ne pouvoient en conséquence être des juges indépendans ?

Nos neveux ne croiront pas, s’ils ont quelque sentiment de la dignité humaine, qu’il fut un tems ou des hommes nourris sous la tente, et ignorans. de la vie civile, interrogeoient des prévenus qu’ils étoient incapables de comprendre, condam [pagebreak] noient sans appel des citoyens qu’ils n’avoient pas le droit de juger. Nos neveux ne croiront pas, s’ils ne sont le plus avili des peuples, qu’on ait fait comparoître devant des tribunaux militaires des législateurs, des écrivains, des accusés de délits politiques, donnant ainsi, par une dérision féroce, pour juge à l’opinion, et à la pensée, le oourage sans lumières et la soumission sans intelligence. Ils ne croiront pas non plus, qu’on ait imposé à des guerriers revenant de la victoire, couverts de lauriers que rien n’avoit flétris, l’horrible tache de se transformer en bourreaux, de poursuivre, de saisir, d’égorger des concitoyens, dont les noms, comme les crimes, leur étoient inconnus. Non, tel ne fut jamais, s’écrieront-ils, le prix des exploits, la pompe triomphale. Non, ce n’est pas ainsi que les défenseurs de la France reparoissoient dans leur patrie et saluoient le sol natal.

[pagebreak]CHAPITRE VII. Autre inconvénient de la formation d’un tel esprit militaire.↩

Enfin, par une triste réaction, cette portion du peuple que le gouvernement auroit forcée à le contracter l’esprit militaire, contraindront à son l. tour le gouvernement de persister dans le systême pour lequel il auroit pris tant de soin de la former.

Une armée nombreuse, fiere de ses succès, accoutumée au pillage, n’est pas un instrument qu’il soit aisé de manier. Nous ne parlons pas seulement des dangers dont il menace les peuples qui ont des constitutions populaires. L’histoire est trop pleine d’exemples qu’il est superflu de citer.

Tantôt les soldats d’une république illustrée par six siècles de victoires, entourés de monumens élevés à la liberté par vingt générations de héros, foulant aux pieds, la cendre des Cincinnatus et des Camille, marchent sous les ordres de César, pour profaner les tombeaux de leurs ancêtres, et pour asservir la ville éternelle. Tantôt les légions Angloises s’élancent avec Cromwell [pagebreak] sur un Parlement qui luttoit encore contre les fers qu’on lui destinoit, et les crimes dont on vouloit le rendre l’organe, et livrent à l’usurpateur hypocrite, d’une part le Roi, de l’autre la république.

Mais les gouvernemens absolus n’ont pas moins à craindre de cette force toujours menaçante. Si elle est terrible contre les étrangers et contre le peuple au nom de son chef, elle peut devenir à chaque instant terrible à ce chef même, C’est ainsi que ces animaux énormes, que des nations barbares plaçoient en tête de leurs armées pour les diriger sur leurs ennemis, reculoient tout à coup, frappés d’épouvante ou saisis de fureur, et méconnoissant la voix de leurs maitres, écrasoient ou dispersoient les bataillons qui attendoient d’eux leur salut et leur triomphe.

Il faut donc occuper cette armée, inquiète dans son désœuvrement redoutable : il faut la tenir éloignée : il faut lui trouver des adversaires. Le systême guerrier, indépendamment des guerres présentes, contient le germe de guerres futures ; et le souverain, qui est entré dans cette route, entrainé qu’il est par la fatalité qu’il a évoquée, ne peut redevenir pacifique à aucune époque.

[pagebreak]CHAPITRE VIII. Action d’un gouvernement coquérant sur la masse de la nation.↩

J’ai montré, ce me semble, qu’un gouvernement, livré à l’esprit d’envahissement et de conquête, devroit corrompre une portion du peuple, pourqu’elle le servit activement dans ses entreprises. Je vais prouver actuellement, que, tandis qu’il dépraveroit cette portion choisie, il faudroit qu’il agit sur le reste de la nation dont il reclameroit l’obéissance passive et les sacrifices, de manière à troubler sa raison, à fausser son jugement, à bouleverser toutes ses idées.

Quand un peuple est naturellement belliqueux, l’autorité qui le domine n’a pas besoin de le tromper, pour l’entrainer à la guerre. Attila montroit du doigt à ses Huns la partie du monde sur laquelle ils de voient fondre, et ils y couroient ; parce qu’Attila n’étoit que l’organe et le représentant de leur impulsion. Mais de nos jours la guerre ne procurant aux peuples aucun avantage, et n’étant pour eux qu’une source de privations et de souffrances, l’apologie du systême des conquêtes ne pourroit reposer que sur le sophisme et l’imposture.

[pagebreak]

Tout en s’abandonnant à ses projets gigantesques, le gouvernement n’oser oit dire à sa nation : marchons à la conquête du monde : Elle lui répondroit d’une voix unanime, nous ne voulons pas de la conquête du monde.

Mais il parleroit de l’indépendance nationale, de l’honneur national, de l’arrondissement des frontières, des intérêts commerciaux, des précautions dictées par la prévoyance ; que sais-je encore ? car il est inépuisable, le vocabulaire de l’hypocrisie et de l’injustice.

Il parleroit de l’indépendance nationale, comme si l’indépendance d’une nation étoit compromise, parce que d’autres nations sont indépendantes.

Il parleroit de l’honneur national, comme si l’honneur national étoit blessé, parce que d’autres nations conservent leur honneur.

Il alléguer oit la nécessité de l’arrondissement des frontières, comme si cette doctrine, une fois admise, ne bannissoit par de la terre tout repos et toute équité. Car c’est toujours en dehors qu’un gouvernement veut arrondir ses frontières. [pagebreak] Aucun n’a sacrifié, que l’on sache, une portion fie son territoire pour donner au reste une plus grande régularité géométrique. Ainsi l’arrondissement des frontières est un systême, dont la baze se détruit par elle même, dont les élémens se combattent, et dont l’exécution, ne reposant que sur la spoliation des plus foibles, rend illégitime la possession des plus forts.

Ce gouvernement invoqueroit les intérêts du commerce, comme si c’étoit servir le commerce que dépeupler un pays de sa jeunesse la plus florissante, arracher les bras les plus nécessaires à l’agriculture, aux manufactures, à l’industrie1, élever entre les autres peuples et soi des barrières arrosées de sang. Le commerce s’appuye sur la bonne intelligence des nations entr’elles : il ne se soutient que par la justice : il se fonde sur l’égalité, il prospère dans le repos : et ce seroit pour l’intérêt du commerce qu’un gouvernement rallumeroit sans cesse des guerres acharnées, qu’il appelleroit sur la tête de son peuple une haine uni [pagebreak] verselle, qu’il marcheroit d’injustice en injustice, qu’il ébranler oit chaque jour le crédit par des violences, qu’il ne voudroit point tolérer d’égaux !

Sous le prétexte des précautions dictées par la prévoyance, ce gouvernement attaqueroit ses voisins les plus paisibles, ses plus humbles alliés, en leur supposant des projets hostiles, et comme devançant des aggressions méditées. Si les malheureux objets de ses calomnies étoient facilement subjugués, il se vanteroit de les avoir prévenus : s’ils avoient le tems et la force de lui résister, vous le voyez, s’écrieroit – il, ils vouloient la guerre, puisqu’ils se défendent2.

[pagebreak]

Que l’on ne croye pas que cette conduite fut le résultat accidentel d’une perversité particulière, Elle seroit le résultat nécessaire de la position. Toute autorité, qui voudroit entreprendre aujourd’hui des conquêtes étendues, seroit condamnée à cette série de prétextes vains et de scandaleux mensonges. Elle seroit coupable, assurément, et nous ne chercherons pas à diminuer son crime. Mais ce crime ne consisteroit point dans les moyens employés : il consisteroit dans le choix volontaire de la situation qui commande de pareils moyens.

L’autorité auroit donc à faire, sur les facultés intellectuelles de la masse de ses sujets, le même travail que sur les qualités morales de la portion militaire. Elle devroit s’efforcer de bannir [pagebreak] toute logique de l’esprit des uns, comme elle auroit tâché d’étouffer toute humanité dans le cœur des autres. Tous les mots perdroient leur sens. Celui de modération présageroit la violence : celui de justice annonceroit l’iniquité. Le droit des nations deviendroit un code d’expropriation et de barbarie : toutes les notions, que les lumières de plusieurs siècles ont introduites dans les relations des sociétés, comme dans celles des individus, en seroient de nouveau repoussées. Le genre humain reculeroit vers ces tems de dévastation qui nous sembloient l’opprobre de l’histoire. L’hypocrisie seule en feroit la différence : et cette hypocrisie seroit d’autant plus corruptrice que personne n’y croiroit. Car les mensonges de l’autorité ne sont pas seulement funestes, quand ils égarent et trompent les peuples. Ils ne le sont pas moins, quand ils ne les trompent pas.

Des sujets qui soupçonnent leurs maîtres de duplicité et de perfidie se forment à la perfidie et à la duplicité. Celui qui entend nommer le chef qui le gouverne un grand politique, parce que chaque ligne qu’il publie est une imposture, veut être à son tour un grand politique, dans une sphère plus subalterne. La vérité lui semble niaiserie, la fraude habileté. Il ne mentoit jadis que [pagebreak] par intérêt ; il mentira désormais par intérêt et par amour-propre. Il aura la fatuité de la fourberie : et si cette contagion gagne un peuple essentiellement vain, essentiellement imitateur, un peuple ou chacun craigne par dessus tout de passer pour dupe, la morale privée tardera-t-elle à être engloutie dans le naufrage de la morale publique ?

CHAPITRE IX. Des moyens de contrainte nécessaire pour suppléer à l’efficacité du mensonge.↩

Supposons que néanmoins quelques débris de raison surnagent, ce sera sous d’autres rapports un malheur de plus.

Il faudra que la contrainte supplée à l’insuffisance du sophisme. Chacun cherchant à se dérober à l’obligation de verser son sang dans des expéditions dont on n’aura pu lui prouver l’utilité, il faudra que l’autorité soudoye une foule avide, destinée à briser l’opposition générale. On verra l’espionnage et la délation, ces éternelles ressources de la force, quand elle a créé des devoirs et [pagebreak] des délits factices, encouragées et récompensées, des Sbirres lâchés, comme des dogues féroces, dans les cités et dans les campagnes, pour poursuivre et pour enchainer des fugitifs, innocens aux yeux de la morale et de la nature, une classe, se préparant à tous les crimes en s’accoutuniant à violer les loix, une autre classe, se familiarisant avec l’infamie, en vivant du malheur de ses semblables, les pères punis pour les fautes des enfans, l’intérêt des enfans séparé ainsi de celui des pères, les familles, n’ayant que le choix de se réunir pour la résistance, ou de se diviser pour la trahison, l’amour paternel transformé en attentat, la tendresse filiale traitée de révolte ; et toutes ces vexations auront lieu, non pour une défense légitime, mais pour l’acquisition de pays éloignés, dont la possession n’ajoute rien à la prospérité nationale, à moins qu’on n’appelle prospérité nationale le vain renom de quelques hommes et leur funeste célébrité !

Soyons justes pourtant. On offre des consolations à ces victimes, destinées à combattre et à périr aux extrémités de la terre. Regardez les : Elles chancellent en suivant leurs guides. On les a plongées dans un état d’y vresse qui leur inspire une gaité grossière et forcée. Les airs sont frap [pagebreak] pés de leurs clameurs bruyantes : les hameaux retentissent de leurs chants licentieux. Cette yvresse, ces clameurs, cette licence, qui le croiroit ! c’est le chef-d’œuvre de leurs magistrats !

Etrange renversement, produit, dans l’action de l’autorité, par le systême des conquêtes ! Durant vingt années, vous avez recommandé à ces mêmes hommes la sobriété, rattachement à leurs familles, l’assiduité dans leurs travaux : mais il faut envahir le monde. On les saisit, on les entraine, on les excite au mépris des vertus qu’on leur avoit long tems inculquées. On les étourdit par l’intempérance : on les ranime par la débauche : c’est ce qu’on appelle raviver l’esprit public.

[pagebreak]CHAPITRE X. Autres inconvéniens du systême guerrier pour les lumières et la classe instruite.↩

Nous n’avons pas encore achevé l’énumération qui nous occupe. Les maux que nous avons décrits, quelques terribles qu’ils nous paroissent, ne pèseroient pas seuls sur la nation misérable : d’autres s’y joindroient, moins frappans peut- être à leur origine, mais plus irréparables, puisqu’ils flétriroient dans leur germe les espérances de l’avenir.

A certains périodes de la vie, les interruptions à l’exercice des facultés intellectuelles ne se réparent pas. Les habitudes hazardeuses, insouciantes et grossières de l’état guerrier, la rupture soudaine de toutes les relations domestiques, une dépendance méchanique, quand l’ennemi n’est pas en présence, une indépendance complète sous le rapport des mœurs, à l’âge ou les passions sont dans leur fermentation la plus active, ce ne sont pas là des choses indifférentes pour la morale ou pour les lumières. Condamner, sans une nécessité absolue, à l’habitation des camps ou des casernes, les jeunes rejetons de la classe éclairée, dans laquelle résident, comme un dépôt pré [pagebreak] cieux, l’instruction, la délicatesse, la justesse des idées, et cette tradition de douceur, de noblesse et d’élégance, qui seule nous distingue des barbares, c’est faire à la nation toute entière un mal, que ne compensent ni ses vains suceès, ni la terreur qu’elle inspire, terreur qui n’est pour elle d’aucun avantage,

Vouer au mêtier de soldat le fils du commerçant, de l’artiste, du magistrat, le jeune homme qui se consacre aux lettres, aux sciences, à l’exercice de quelqu’industrie difficile et compliquée, c’est lui dérober tout le fruit de son éducation antérieure. Cette éducation même se ressentira de la perspective d’une interruption inévitable. Si les rêves brillans de la gloire militaire enyvrent l’imagination de la jeunesse, elle dédaignera des études paisibles, des occupations sédentaires, un travail d’attention, contraire à ses gouts et à la mobilité de ses facultés naissantes. Si c’est avec douleur qu’elle se voit arrachée à ses foyers, si elle calcule combien le sacrifice de plusieurs années apportera de retard à ses progrés, elle désespérera d’elle même : elle ne voudra pas se consumer en efforts dont une main de fer lui déroberoit le fruit. Elle se dira, que, puisque l’autorité lui dispute le tems nécesaire à son perfectionnement intellectuel, il est inu [pagebreak] tile de lutter contre la force. Ainsi la nation tombera dans une dégradation morale, et dans une ignorance toujours croissante. Elle s’abrutira au milieu des victoires ; et sous ses lauriers mêmes, elle sera poursuivie du sentiment qu’elle suit une fausse route, et qu’elle manque sa destination3,

Tous nos raisonnemens, sans doute, ne sont applicables, que lorsqu’il s’agit de guerres inutiles et gratuites. Aucune considération ne peut entrer en balance avec la nécessité de repousser un agresseur. Alors toutes les classes doivent accourir, puisque toutes sont également menacées. Mais leur motif n’étant pas un ignoble pillage, elles ne se corrompent point. Leur zèle s’appuyant sur la conviction, la contrainte devient superflue. L’interruption qu’éprouvent les occupations sociales, motivée qu’elle est sur les obligations les plus saintes, et les intérêts les plus chers, n’a [pagebreak] pas les mêmes effets que des interruptions arbitraires. Le peuple en voit le terme ; il s’y soumet avec joye, comme à un moyen de rentrer dans un état de repos ; et quand il y rentre, c’est avec une jeunesse nouvelle, avec des facultés annoblies, avec le sentiment d’une force utilement et dignement employée.

Mais autre chose est défendre sa patrie, autre chose attaquer des peuples qui ont aussi une patrie à défendre. L’esprit de conquête cherche à confondre ces deux idées. Certains gouvernemens, quand ils envoyent leurs légions d’un pôle à l’autre, parlent encore de la défense de leurs foyers ; on diroit qu’ils appellent leurs foyers tous les endroits ou ils ont mis le feu,

[pagebreak]CHAPITRE XI. Point de vue sous lequel une nation conquérante envisageroit aujourd’hui ses propres succès.↩

Passons maintenant aux résultats extérieurs du système des conquêtes.

Il est probable que la même disposition des modernes, qui leur fait préférer la paix à la guerre, donner oit dans l’origine de grands avantages au peuple forcé par son gouvernement à de venir agresseur. Des nations, absorbées dans leurs jouissances, seroient lentes à résister : elles abandonneront une portion de leurs droits, pour conserver le reste : elles espéreroient sauver leur repos, en transigeant, de leur liberté. Par une combination fort étrange, plus l’esprit général seroit pacifique, plus l’état, qui se mettroit en lutte avec cet esprit, trouveroit d’abord des succès faciles.

Mais quelles seroient les conséquences de ces succès, même pour la nation conquérante ? n’ayant aucun accroissement de bonheur réel à en attendre, en ressentiroit – elle au moins quelque satisfaction d’amour – propre ? reclameroit – elle sa part de gloire ?

[pagebreak]

Bien loin de là. Telle est à présent la répugnance pour les conquêtes, que chacun éprouve roit l’impérieux besoin de s’en disculper. Il y auroit une protestation universelle, qui n’en seroit pas moins énergique, pour être muette. Le gouvernement verroit la masse de ses sujets se tenir à l’écart, morne spectatrice. On n’entendroit dans tout l’empire qu’un long monologue du pouvoir. Tout au plus ce monologue seroit-il dialogué de tems en tems, parceque des interlocuteurs serviles répéteroient au maître les discours qu’il auroit dictés. Mais les gouvernés cesseroient de prêter l’oreille à de fastidieuses harangues, qu’il ne leur seroit jamais permis d’interrompre. Ils détourneroient leurs regards d’un vain étalage, dont ils ne supporteroient que les fraix et les périls, et dont l’intention seroit contraire à leur vœu.

L’on s’étonne de ce que les entreprises les plus merveilleuses ne produisent de nos jours aucune sensation. C’est que le bonsens des peuples les avertit que ce n’est point pour eux que l’on fait ces choses. Comme les chefs y trouvent seuls du plaisir, on les charge seuls de la récompense. L’intérêt aux victoires se concentre dans l’autorité et ses créatures. Une barrière morale s’élève [pagebreak] entre le pouvoir agité et la foule immobile. Le succès n’est qu’un météore qui ne vivifie rien sur son passage. A peine lève-t-on la tête pour le contempler un instant. Quelquefois même on s’en afflige, comme d’un encouragement donné au délire. On verse des larmes sur les victimes, mais on désire les échecs,

Dans les tems belliqueux, l’on admiroit par dessus tout le génie militaire. Dans nos tems pacifiques, ce que l’on implore, c’est de la modération et de la justice. Quand un gouvernement nous prodigue de grands spectacles, et de l’héroïsme, et des créations et des destructions sans nombre, on seroit tenté de lui répondre, le moindre grain de mil seroit mieux notre affaire4 : et les plus éclatans prodiges, et leurs pompeuses célébrations ne sont que des cérémonies funéraires, ou l’on forme des danses sur des tombeaux.

[pagebreak]CHAPITRE XII. Effet de ces succès sur les peuples conquis.↩

Le droit des gens des Romains, dit Montesquieu, consistoit à exterminer les citoyens de la nation vaincue. Le droit des gens que nous suivons aujourd’hui, fait qu’un état qui en a conquis un autre continue à le gouverner selon ses loix, et ne prend pour lni que l’exercice du gouvernement politique et civil5.

Je n’examine pas jusqu’à quel point cette assertion est exacte. Il y a certainement beaucoup [pagebreak] d’exceptions à faire y pour ce qui regarde l’antiquité.

Nous voyons souvent que des nations subjuguées ont continué à jouïr de toutes les formes de leur administration précédente et de leurs anciennes loix. La religion des vaincus étoit scrupuleusement respectée. Le Polythéisme, qui recommandoit l’adoration des Dieux étrangers, inspiroit des ménagemens pour tous les cultes. Le sacerdoce Egyptien conserva sa puissance sous les Perses. L’exemple de Cambyse qui étoit en démence ne doit pas être cité : mais Darius, ayant voulu placer dans un temple sa statue devant celle de Sésostris, le grand – Prêtre s’y opposa, et le monarque n’osa lui faire violence. Les Romains laissèrent aux habitans de la plupart des contrées soumises leurs autorités municipales, et n’intervinrent dans la religion gauloise que pour abolir les sacrifices humains.

Nous conviendrons cependant que les effets de la conquête étoient devenus très doux depuis quelques siècles et sont restes tels jusqu’à la fin du dixhuitième. C’est que l’esprit de conquête avoit cessé. Celles de Louis XIV lui même éto [pagebreak] ient plutôt une suite des prétentions et de l’arrogance d’un monarque orgueilleux que d’un véritable esprit conquérant. Mais l’esprit de conquête est ressorti des orages de la révolution françoise plus impétueux que jamais. Les effets des conquêtes ne sont donc plus ce qu’ils étoient du tems de M. de Montesquieu.

Il est vrai, l’on ne réduit pas les vaincus en esclavage, on ne les dépouille pas de la propriété de leurs terres, on ne les condamne point à les cultiver pour d’autres, on ne les déclare pas une race subordonnée, appartenant aux vainqueurs.

Leur situation paroît donc encore à l’extérieur plus tolérable qu’autrefois. Quand l’orage est passé, tout semble rentrer dans l’ordre. Les cités sont debout : les marchés se repeuplent : les boutiques se rouvrent : et sauf le pillage accidentel, qui est un malheur de la circonstance, sauf l’insolence habituelle, qui est un droit de la victoire, sauf les contributions, qui, méthodiquement imposées, prennent une douce apparence de régularité, et qui cessent, ou doivent cesser, lorsque la conquête est accomplie, on diroit d’abord qu’il n’y a de changé que les noms et quel [pagebreak] ques formes. Entrons néanmoins plus profondément dans la question.

La conquête, chez les anciens, détruisoit souvent les nations entières ; mais quand elle ne les détruisoit pas, elle laissoit intacts tous les objets de l’attachement le plus vif des hommes, leurs mœurs, leurs loix, leurs usages, leurs Dieux. Il n’en est pas de même dans les tems, modernes. La vanité de la civilisation est plus tourmentante que l’orgueil de la barbarie. Celui-ci voit en masse : la première examine avec inquiétude et en détail.

Les conquérans de l’antiquité, satisfaits d’une obéissance générale, ne s’informoient pas de la vie domestique de leurs esclaves ni de leurs relations locales. Les peuples soumis retrouvoient presqu’en entier, au fond de leurs provinces lointaines, ce qui constitue le charme de la vie, les habitudes de l’enfance, les pratiques consacrées, cet entourage de souvenirs, qui, malgré l’assujettissement politique, conserve à un pays l’air d’une patrie.

Les conquérans de nos jours, peuples ou princes, veulent que leur empire ne présente [pagebreak] qu’une surface unie, sur laquelle l’œil superbe du pouvoir se promène, sans rencontrer aucune inégalité qui le blesse, ou borne sa vue. Le même code, les mêmes mesures, les mêmes réglemens, et, si l’on peut y parvenir, graduellement la même langue, voilà ce qu’on proclame la perfection de toute organisation sociale. La religion fait exception ; peut être est-ce parcequ’– on la méprise, la regardant comme une erreur usée, qu’il faut laisser mourir en paix. Mais cette exception est la seule, et l’on s’en dédommage, en séparant, le plus qu’on le peut, la religion des intérêts de la terre.

Sur tout le reste, le grand mot aujourd’hui, c’est l’uniformité. C’est dommage qu’on ne puisse abattre toutes les villes, pour les rebâtir toutes sur le même plan, niveler toutes les montagnes, pour que le terrein soit partout égal : et je m’étonne qu’on n’ait pas ordonné à tous les habitans de porter le même costume, afin que le maître ne rencontrât plus de bigarrure irrégulière et de choquante variété.

Il en résulte, que les vaincus, après les calamités qu’ils ont supportées dans leurs défaites, ont à subir un nouveau genre de m ailleurs. Ils [pagebreak] ont d’abord été victimes d’une chimère de gloire : ils sont victimes ensuite d’une chimère d’uniformité.

CHAPITRE XIII. De l’uniformité.↩

Il est assez remarquable que l’uniformité n’ait jamais rencontré plus de faveur que dans une révolution faite au nom des droits et de la liberté des hommes. L’esprit systématique s’est d’abord extasié sur la symmétrie. L’amour du pouvoir a bientôt découvert quel avantage immense cette symmétrie lui procuroit. Tandis que le patriotisme n’existe que par un vif attachement aux intérêts, aux mœurs, aux coutumes de localité, nos soi-disans patriotes ont déclaré la guerre à toutes ces choses. Ils ont tari cette source naturelle du patriotisme, et l’ont voulu remplacer par une passion factice envers un être abstrait, une idée générale, dépouillée de tout ce qui frappe l’imagination et de tout ce qui parle à la mémoire. Pour bâtir l’édifice, ils commençoient par broyer et réduire en poudre les matériaux qu’ils devoient employer. Peu s’en est fallu, qu’ils ne désignâs [pagebreak] sent par des chiffres les cités et les provinces, comme ils désignoient par des chiffres les légions et les corps d’armée, tant ils sembloient craindre qu’une idée morale ne put se rattacher à ce qu’ils instituoient !

Le despotisme, qui a remplacé la démagogie, et qui s’est constitué légataire du fruit de tous ses travaux, a persisté très habilement dans la route tracée. Les deux extrêmes se sont trouvés d’accord sur ce point, parce qu’au fond, dans les deux extrêmes, il y avoit volonté de tyrannie. Les intérêts et les souvenirs qui naissent des habitudes locales contiennent un germe de résistance, que l’autorité ne souffre qu’à regret, et qu’elle s’empresse de déraciner. Elle a meilleur marché des individus : elle roule sur eux sans efforts son poids énorme comme sur du sable.

Aujourd’hui l’admiration pour l’uniformité, admiration réelle dans quelques esprits bornés, affectée par beaucoup d’esprits serviles, est reçue comme un dogme religieux, par une foule d’échos assidus de toute opinion favorisée.

Appliqué à toutes les parties d’un empire, ce principe doit l’être à tous les pays que cet em [pagebreak] pire peut conquérir. Il est donc actuellement la suite immédiate et inséparable de l’esprit de corn quête.

Mais chaque génération, dit l’un des étrangers qui a le mieux prévu nos erreurs dès l’origine, chaque génération hérite de ses ayeux un trésor de richesses morales, trésor invisible et précieux, qu’elle légue à ses descendons6. La perte de ce trésor est pour un peuple un mal incalculable. En l’en dépouillant, vous lui otez tout sentiment de sa valeur et de sa dignité propre. Lors même que ce que vous y substituez vaudroit mieux, comme ce dont vous le privez lui étoit respectable, et que vous lui imposez votre amélioration par la force, le résultat de votre opération est simplement de lui faire commettre un acte de lâcheté qui l’avilit et le démoralise.

La bonté des loix est, osons le dire, une chose beaucoup moins importante, que l’esprit avec lequel une nation se soumet à ses loix et leur obéit. Si elle les chérit, si elle les observe, parce qu’elles lui paroissent émanées d’une source [pagebreak] sainte, le don des générations dont elle révère les mânes, elles se rattachent intimément à sa moralité ; elles annoblissent son caractère ; et lors même qu’elles sont fautives, elles produisent plus de vertus et parla plus de bonheur que des loix meilleures, qui ne seroient appuyées que sur l’ordre de l’autorité.

J’ai, pour le passé, je l’avoue, beaucoup de vénération : et chaque jour, à mesure que l’expérience m’instruit, ou que la réflexion m’éclaire, cette vénération augmente. Je le dirai, au grand scandale de nos modernes réformateurs, qu’ils s’intitulent Lycurgues ou Charlemagnes, si je voyois un peuple, auquel on auroit offert les institutions les plus parfaites, métaphysiquement parlant, et qui les refuseroit, pour rester fidèle à celles de ses pères, j’estimerois ce peuple, et je le croirois plus heureux, par son sentiment et par son ame, sous ses institutions défectueuses, qu’il ne pourvoit l’être, par tous les perfectionnemens proposés.

Cette doctrine, je le conçois, n’est pas de nature à prendre faveur. On aime à faire des loix, on les croit excellentes : on s’enorgueillit de [pagebreak] leur mérite. Le passé se fait tout seul : personne n’en peut reclamer la gloire7.

Indépendamment de ces considérations, et en séparant le bonheur d’avec la morale, remarquez que l’homme se plie aux institutions qu’il trouve établies, comme à des règles de la nature physique. Il arrange, d’après les défauts mêmes de ces institutions, ses intérêts, ses spéculations, tout son plan de vie. Leurs défauts s’adoucissent parce que toutes les fois qu’une institution dure long tems, il y a transaction entr’elle et les inté [pagebreak] rets de l’homme. Ses relations, ses espérances se grouppent autour de ce qui existe. Changer tout cela, même pour le mieux, c’est lui faire mal.

Rien de plus absurde que de violenter les habitudes, sous prétexte de servir les intérêts. Le premier des intérêts, c’est d’être heureux, et les habitudes forment une partie essentielle du bonheur.

Il est évident que des peuples, placés dans des situations, élevés dans des coutumes, habitant des lieux dissemblables, ne peuvent être ramenés à des formes, à des usages, à des pratiques, à des loix absolument pareilles, sans une contrainte qui leur coute beaucoup plus qu’elle ne leur vaut. La série d’idées dont leur être moral s’est formé graduellement, et dès leur naissance, ne peut être modifiée par un arrangement purement nominal, purement extérieur, indépendant de leur volonté.

Même dans les états constitués depuis long tems, et dont l’amalgame H perdu l’odieux de la violence et de la conquête, on voit le patriotisme qui naît des variétés locales, seul genre de patriotisme véritable, renaître comme de ses cendres, [pagebreak] dès que la main du pouvoir allège un instant son action. Les magistrats des plus petites communes se complaisent à les embellir. Ils en entretienent avec soin les monumens antiques. Il y a presque dans chaque village un érudit, qui aime à raconter ses rustiques annales, et qu’on écoute avec respect. Les habitans trouvent du plaisir à tout ce qui leur donne l’apparence même trompeuse d’être constitués en corps de nation, et réunis par des liens particuliers. On sent que s’ils n’étoient arrêtés dans le développement de cette inclination innocente et bienfaisante. il se formeroit bientôt en eux une sorte d’honneur communal, pour ainsi dire, d’honneur de ville, d’honneur de province, qui seroit à la fois une jouissance et une vertu. Mais la jalousie de l’autorité les surveille, s’allarme, et brise le germe prêt à éclore.

L’attachement aux coutumes locales tient à tous les sentimens désintéressés, nobles et pieux. Quelle politique déplorable que celle qui en fait de la rébellion ! qu’arrive-t-il ? que dans tous les ! états, ou l’on détruit ainsi toute vie partielle, un petit état se forme au centre : dans la capitale s’agglomèrent tous les intérêts : là vont s’agiter toutes les ambitions : le reste est immobile. Les [pagebreak] individus, perdus dans un isolement contre nature, étrangers au lieu de leur naissance, sans contact avec le passé, ne vivant que dans un présent rapide, et jetés comme des atomes sur une plaine immense et nivelée, se détachent d’une patrie qu’ils n’aperçoivent nulle part, et dont l’ensemble leur devient indiffèrent, parce que leur affection ne peut se reposer sur aucune de ses parties.

La variété, c’est de l’organisation : l’uniformité, c’est du niéchanisme. La variété, c’est la vie : l’uniformité, c’est la mort8.

[pagebreak]

La conquête a donc de nos jours un désavantage additionnel, et qu’elle n’avoit pas dans l’antiquité. Elle poursuit les vaincus dans l’intérieur de leur existence. Elle les mutile, pour les réduire à une proportion uniforme. Jadis les conquérons exigeoient que les députés des nations conquises parussent à genoux en leur présence. Aujourd’hui, c’est le moral de l’homme qu’on veut prosterner.

On parle sans cesse du grand empire, de la nation entière, notions abstraites, qui n’ont ont aucune réalité. Le grand empire n’est rien, quand on le conçoit à part des provinces. La nation entière n’est rien, quand on la sépare des fractions qui la composent. C’est en défendant les droits des fractions qu’on défend les droits de la nation entière : car elle se trouve repartie dans chacune de ces fractions. Si on les dépouille successivement de ce qu’elles ont de plus cher, si chacune, isolée pour être victime, redevient par une étrange métamorphose, portion du grand tout, pour servir de prétexte au sacrifice d’une autre portion, l’on immole à l’être abstrait les êtres réel ; l’on offre au peuple en masse l’holocauste du peuple en détail.

[pagebreak]

Il ne faut pas se le déguiser : les grands états ont de grands désavantages. Les loix partent d’un lieu tellement éloigné de ceux ou elles doivent s’appliquer, que des erreurs graves et fréquentes sont l’effet inévitable de cet éloignement. Le gouvernement prend l’opinion de ses alentours, ou tout au plus du lieu de sa résidence pour celle de tout l’empire. Une circonstance locale ou momentanée devient le motif d’une loi générale. Les habitans des provinces les plus reculées sont tout à coup surpris par des innovations inattendues, des rigueurs non méritées, des reglemens vexatoires, subversifs de toutes les bases de leurs calculs, et de toutes les sauvegardes de leurs intérêts, parce qu’à deux cents lieues, des hommes qui leur sont entièrement étrangers ont cru pressentir quelques périls, deviner quelqu’agitation, on appercevoir quelque utilité.

On ne peut s’empêcher de regretter ces tems, ou la terre étoit couverte de peuplades nombreuses et animées, ou l’espèce humaine s’agitoit et s’exerçoit en tout sens, dans une sphère proportionnée à ses forces. L’autorité n’avoit pas besoin d’être dure pour être obéïe. La liberté pou voit être orageuse, sans être anarchique. L’éloquence dominoit les esprits et remuoit les ames. La [pagebreak] gloire étoit à la portée du talent, qui, dans sa lutte contre la médiocrité, n’étoit pas submergé par les flots d’une multitude lourde et innombrable. La morale trouvoit un appui dans un public immédiat, spectateur et juge de toutes les actions, dans leurs plus petits détails et leurs nuances les plus délicates.

Ces tems ne sont plus. Les regrets sont inutiles. Du moins, puisqu’il faut renoncer à tous ces biens, on ne sauroit trop le répéter aux maîtres de la terre ; qu’ils laissent subsister, dans leurs vastes empires, les Variétés dont ils sont susceptibles, les variétés reclamées par la nature, consacrées par l’expérience. Une règle se fausse, lors qu’on l’applique à des cas trop divers : le joug devient pesant, par cela seul qu’on le maintient uniforme, dans des circonstances trop différentes.

Ajoutons que, dans le systême des conquêtes, cette manie d’uniformité réagit des vaincus sur les vainqueurs. Tous perdent leur caractère national, leurs couleurs primitives : l’ensemble n’est plus qu’une masse inerte, qui, par intervalles, se réveille pour souffrir, mais qui d’ailleurs s’affaisse et s’engourdit sous le despotisme. Car [pagebreak] l’excès du despotisme peut seul prolonger une combinaison qui tend à se dissoudre, et retenir sous une même domination des états que tout conspire à séparer. Le prompt établissement du pouvoir sans bornes, dit Montesquieu, est le remède, qui, dans ces cas, peut prévenir la dissolution, nouveau malheur, ajoute – t – il, après celui de l’aggrandissement.

Encore ce remède, plus fâcheux que le mal, n’est-il point d’une efficacité durable. L’ordre naturel des choses se venge des outrages qu’on veut lui faire, et plus la compression a été violente, plus la réaction se montre terrible.

[pagebreak]CHAPITRE XIV. Ternie inévitable des succès d’une nation conquérante.↩

La force nécessaire à un peuple, pour tenir tous les autres dans la sujettion, est aujourd’hui, plus que jamais, un privilège qui ne peut durer. La nation, qui prétendroit à un pareil empire, se placeroit dans un poste plus périlleux que la peuplade la plus foible. Elle deviendrait l’objet d’une horreur universelle. Toutes les opinions, tous les vœux, toutes les haines la menaceroient, et tôt ou tard, ces haines, ces opinions et ces vœux éclatement pour l’envelopper.

Il y auroit sans doute dans cette fureur contre tout un peuple quelque chose d’injuste. Un peuple tout entier n’est jamais coupable des excès que son chef lui fait commettre. C’est ce chef qui l’égaré, ou, plus souvent encore, qui le domine, sans l’égarer.

Mais les nations, victimes de sa déplorable obéissance ne sauroient lui tenir compte des sentimens cachés que sa conduite dément. Elles reprochent aux instrumens le crime de la main qui les dirige. La France entière souffroit de l’am [pagebreak] bition de Louis XIV et la détêstoit : mais l’Europe accusoit la France de cette ambition, et la Suède a porté la peine du délire de Charles XII.

Lorsqu’une fois le monde auroit repris sa raison, reconquis son courage, vers quels lieux de la terre l’agresseur menacé tourneroit – il les yeux pour trouver des défenseurs ? à quels sentimens en appelleroit-il ? quelle apologie ne seroit pas décréditée d’avance, si elle sortoit de la même bouche, qui, durant sa prospérité coupable, auroit prodigué tant d’insultes, proféré tant de mensonges, dicté tant d’ordres de dévastation ? Invoqueroit – il la justice ? Il l’a violée. L’humanité ? il l’a foulée aux pieds. La foi jurée ? toutes ses entreprises ont commencé par le parjure. La sainteté des alliances ? il a traite ses alliés comme ses esclaves. Quel peuple auroit pu s’allier de bonne foi, s’associer volontairement à ses rêves gigantesques ? Tous auroient sans doute courbé momentanément la tète sous le joug dominateur : mais ils l’auroient considéré comme une calamité passagère. Ils auroient attendu que le torrent eut cessé de rouler ses ondes, certains qu’il se per droit un jour dans le sable aride, et qu’on pourroit fouler à pied sec le sol sillonné par ses ravages,

[pagebreak]

Compteroit – il sur les secours de ses nouveaux sujets ? Il les a privés de tout ce qu’ils chérissoient et respectoient. Il a troublé la cendre de leurs pères et fait couler le sang de leurs fils.

Tous se coaliseroient contre lui. La paix, l’indépendance, la justice seroient les mots du ralliement général : et par cela même qu’ils auroient été longtems proscrits, ces mots auroient acquis une puissance presque magique. Les hommes, pour avoir été les jouets de la folie, auroient conçu l’enthousiasme du bon sens. Un cri de délivrance, un cri d’union retentiroit d’un bout du globe à l’autre. La pudeur publique se communiqueroit aux plus indécis : elle entraineroit les plus timides. Nul n’oseroit demeurer neutre, de peur d’être traître envers soi même.

Le conquérant verroit alors qu’il a trop présumé de la dégradation du monde. Il apprendroit que les calculs, fondés sur l’immoralité et sur la bassesse, ces calculs dont il se vantoit naguères comme d’une découverte sublime, sont aussi incertains qu’ils sont étroits, aussi trompeurs qu’ils sont ignobles. Il rioit de la niaiserie de la vertu, de cette confiance en un dé [pagebreak] sintéressement qui lui paroissoit une chimère, de cet appel à une exaltation dont il ne pouvoit concevoir les motifs ni la durée, et qu’il étoit tenté de prendre pour l’accès passager d’une maladie soudaine. Maintenant il découvre que l’égoïsme a aussi sa niaiserie, qu’il n’est pas moins ignorant sur ce qui est bon que l’honnêteté sur ce qui est mauvais, et que pour connoître les hommes, il ne suffit pas de les mépriser. L’espèce humaine lui devient une énigme. On parle autour de lui de générosité, de sacrifices, de dévouement. Cette langue étrangère étonne ses oreilles : il ne sait pas négocier dans cet idiome. Il demeure immobile, consterné de sa méprise, exemple mémorable du machiavélisme dupe de sa propre corruption.

Mais que feroit cependant le peuple qu’un tel maître auroit conduit a ce terme ? Qui pourroit s’empêcher de plaindre ce peuple, s’il étoit naturellement doux, éclairé, sociable, susceptible de tous les sentimens délicats, de tous les courages héroïques, et qu’une fatalité déchainée sur lui l’eut rejeté de la sorte loin des sentiers de la civilisation et de la morale ? qu’il sentiroit profondément sa propre misère ! Ses confidences intimes, ses entretiens, ses lettres, tous les épanche [pagebreak] mens qu’il croiroit dérober à la surveillance, ne seroient qu’un cri de douleur.

Il interrogeroit tour à tour et son chef, et sa conscience.

Sa conscience lui répondroit, qu’il ne suffit pas de se dire contraint pour être excusable, que ce n’est pas assez de séparer ses opinions de ses actes, de désavouer sa propre conduite, et de murmurer le blame, en coopérant aux attentats.

Son chef accuseroit probablement les chances de la guerre, la fortune inconstante, la destinée capricieuse. Beau résultat, vraiment, de tant d’angoisses, de tant de souffrances, et de vingt générations balayées par un vent funeste et précipitées dans la tombe !

CHAPITRE XV. Résultats du système guerrier à l’époque actuelle.↩

Les nations commerçantes de l’Europe moderne, industrieuses, civilisées, placées sur un sol assez étendu pour leurs besoins, ayant avec ; les autres peuples des relations dont l’interruption devient un désastre, n’ont rien à espérer des conquêtes. Une guerre inutile est donc au [pagebreak] jourd’hui le plus grand attentat qu’un gouvernement puisse commettre. Elle ébranle, sans compensation, toutes les garanties sociales. Elle met en péril tous les genres de liberté, blesse tous les intérêts, trouble toutes les sécurités, pèse sur toutes les fortunes, combine et autorise tous les modes de tyrannie intérieure et extérieure. Elle introduit dans les formes judiciaires une rapidité destructive de leur sainteté, comme de leur but : elle tend a représenter tous les hommes que les gens de l’autorité voyent avec malveillance, comme des complices de l’ennemi étranger : elle déprave les générations naissantes : elle divise le peuple en deux parts, dont l’une méprise l’autre, et passe volontiers du mépris à l’injustice : elle prépare des destructions futures par des destructions passées : elle achète par les malheurs du présent les malheurs de l’avenir.

Ce sont là des vérités, qui ont besoin d’être souvent répétées ; car l’autorité, dans son dédain superbe, les traite comme des paradoxes, en les appelant des lieux communs.

Il y a d’ailleurs, parmi nous, un assez grand nombre d’écrivains, toujours au service du système dominant, vrais lansquenets sauf la bra [pagebreak] voure, à qui les désaveux ne coûtent rien, que les absurdités n’arrêtent pas, qui cherchent partout une force dont ils réduisent les volontés en principes, qui reproduisent toutes les doctrines les plus opposées, et qui ont un zele d’autant plus infatigable qu’il se passe de leur conviction. Ces écrivains ont répété à satiété, quand ils en avoient reçu le signal, que la paix étoit le besoin du monde Mais ils disent en même tems que la gloire militaire est la première des gloires, et que c’est pan l’éclat des armes que la France doit s’illustrer. J’ai peine à m’expliquer, comment la gloire militaire s’acquiert autrement que par la guerre, ou comment l’éclat des armes se concilie avec cette paix dont le monde a besoin. Mais que leur importe ? Leur but est de rédiger des phrases suivant la direction du jour. Du fond de leur cabinet obscur, ils vantent, tantôt la démagogie, tan. tôt le despotisme, tantôt le carnage, lançant, pour autant qu’il est en eux, tous les fléaux sur l’humanité, et prêchant le mal, faute de pouvoir le faire.

Je me suis demandé quelquefois ce que répondroit l’un de ces hommes qui. veulent renouveller Cambyse, Alexandre ou Attila, si son peuple prenoit la parole, et s’il lui disoit : la nature vous a donné un coup d’œil rapide, une activité infa [pagebreak] tigable, un besoin dévorant d’émotions fortes, une soif inextinguible de braver le danger pour le surmonter, et de rencontrer des obstacles pour les vaincre. Mais est-ce à nous à payer le prix de ces facultés ? n’existons-nous, que pour qu’à nos dépens, elles soient exercées ? Ne sommes nous là, que pour vous frayer de nos corps expirans une route vers la renommée ? Vous avez le génie des combats : que nous fait votre génie ? Vous vous ennuyez dans le désœuvrement de la paix : que nous importe votre ennui ? Le léopard aussi, si on le transportait dans nos cités populeuses, pourvoit se plaindre de n’y pas trouver ces forêts épaisses, ces plaines immenses, ou il se délectoit à poursuivre, à saisir et à dévorer sa proye, ou sa vigueur se déployoit dans la course rapide et dans l’élan prodigieux. Vous êtes comme lui d’un autre climat, d’une autre terre, d’une autre espèce que nous. Apprenez la civilisation, si vous voulez régner à une époque civilisée. Apprenez la paix, si vous prétendez régir des peuples pacifiques : ou cherchez ailleurs des instrumens qui vous ressemblent, pour qui le repos ne soit rien, pour qui la vie n’ait de charmes que lorsqu’ils la risquent au sein de la mêlée, pour qui la société n’ait créé ni les affections douces, ni les habitudes stables, ni les arts ingénieux, ni la pen [pagebreak] sée calme et profonde, ni toutes ces jouissances nobles ou élégantes, que le souvenir rend plus précieuses et que double la sécurité. Ces choses sont l’héritage de nos pères, c’est notre patrimoine. Homme d’un autre monde, cessez d’en dépouiller celui-ci.

Qui pourroit ne pas applaudir à ce langage ? Le traité ne tarderoit pas à être conclu, entre des nations qui ne voudraient qu’être libres, et celle que l’univers ne combattrait que pour la contraindre à être juste. On la verrait avec joye abjurer enfin sa longue patience, réparer ses longues erreurs, exercer pour sa réhabilitation un courage naguères trop déplorablement employé. Elle se replacerait, brillante de gloire, parmi les peuples civilisés, et le systême des conquêtes, ce fragment d’un état de choses qui n’existe plus, cet élément désorganisateur de tout ce qui existe, seroit de nouveau banni de la terre, et flétri, par cette dernière expérience, d’une éternelle réprobation.

SECONDE PARTIE. DE L’USURPATION.

CHAPITRE I. But précis de la Comparaison entre l’Usurpation et la Monarchie.↩

Mon but n’est nullement, dans cet ouvrage, de me livrer à l’examen des diverses formes de gouvernement.

Je veux opposer un gouvernement régulier à ce qui n’en est pas un, mais non comparer les gouvernemens réguliers entr’eux. Nous n’en sommes plus aux tems ou l’on déclaroit la monarchie un pouvoir contre rature ; et je n’écris pas non plus dans le pays où il est ordonné de proclamer que la république est une institution anti-sociale.

[pagebreak]

Il y a vingt ans, qu’un homme d’horrible mémoire, dont le nom ne doit plus souiller aucun écrit, puisque la mort a fait justice de sa personne, disoit, en examinant la Constitution anglaise : j’y vois un Roi, je recule d’horreur. Il y a dix ans qu’un anonyme, prononçoit le même anathême contre les gouvernements républicains9, tant il est vrai, qu’à de certains époques, il faut parcourir tout le cercle des folies, pour revenir a la raison.10

[pagebreak]