CHARLES COMTE AND CHARLES DUNOYER,

An Anthology of Articles from Le Censeur (1814-1815) and Le Censeur européen (1817-1819)

|

|

[Created: 29 Oct. 2021]

[Updated: April 10, 2025 ] |

The Guillaumin Collection

|

This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |

Introduction

This is an Anthology of writings by Charles Comte (1782-1837), Charles Dunoyer (1786-1862), and others from their journal Le Censeur (1814-15) and Le Censeur européen (1817-1819). It replaces the older collection I made of the individual articles (in HTML and facs. PDF). This new version contains all those articles and essays in one large file. It is also available in various eBook formats: HTML and PDF and ePub.

See also:

- other works by Charles Comte and Charles Dunoyer.

- the complete table of contents of Le Censeur (1814-1815) [HTML and facs. PDF]

- the complete table of contents of Le Censeur européen (1817-1819) [HTML and facs. PDF]

Some articles are unsigned and others use anonymous intitials. We have assigned authors according to the style and information from authorities such as Éphraïm Harpaz and Robert Leroux:

- Éphraïm Harpaz, Le Censeur. Le Censeur européen. Histoire d'un Journal libéral et industrialiste (Genève: Slatkine Reprints, 2000).

- Robert Leroux, Aux fondements de l'industrialisme : Comte, Dunoyer et la pensée libérale en France (Paris: Editions Hermann, 2015).

Source

, An Anthology of Articles from Le Censeur (1814-1815) and Le Censeu

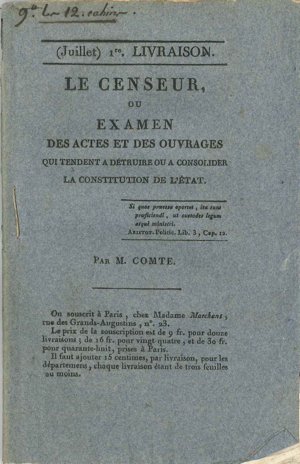

Le Censeur, ou examen des actes et des ouvrages qui tendent à détruire ou à consolider la constitution de l’état. 7 volumes 1814-1815, (Paris: Marchant, 1814-15).

Le Censeur européen, ou examen de diverses questions de droit public, et des divers ouvrages littéraires et scientifiques, considérés dans leurs rapports avec le progrès de la civilisation. Par MM. Comte et Dunoyer (Paris: Au Bureau de l’administration, 1817-1819). The journal appeared in 12 volumes from February 1817 until April 17, 1819. Location: Au bureau du Censeur européen, rue Git-le-Coeur, no. 10. The journal had the motto of “Paix et liberté.”

r européen (1817-1819). Ed. David M. Hart(2021).http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Comte/CenseurAnthology/Censeur-Anthology.html

Table of Contents

Le Censeur (July/Sept. 1814 - 6 Sept. 1815)

- Charles Comte, “Lettre au ministre de l'intérieur, sur la liberté de la presse, considérée dans ses rapports avec la liberté civile et politique.” Le Censeur No. 3. (5-13 July 1814), pp. 75-110.

- Charles Dunoyer, ”De L’esprit public en France, et particulièrement de l’esprit des fonctionnaires publics.” Le Censeur. No. 4. (33(sic)-28 July 1814), pp. 156-72.

- Charles Dunoyer, ”De L’esprit public en France, et particulièrement de l’esprit des fonctionnaires publics.” Le Censeur. No. 6. (3-14 August 1814), pp. 217-29.

- Charles Comte, “Avertissement” Le Censeur T.1b (Sept. 1814), pp. iii-vi.

- [CC??], “Des sectes politiques. Dialogue entre un Royaliste, un Royaliste constitutionnel, un Républicain et un Métaphysicien,” Le Censeur T.1 (July 1814), pp. 41-57.

- Charles Dunoyer, [CR] “Essai sur les désavantages politiques de la traite des nègres, par Clarkson” Le Censeur T.2 (15 Nov. 1814), pp. 156-75.

- [CC??], “S’il est permis de tuer un tyran, ou Observations sur l'ordonnance du la octobre 1814, qui anoblit le père de Georges Cadoudal,” Le Censeur T2 (Nov. 1814), pp. 267-80.

- [Anon.], “Considérations sur la situation de l’Europe, sur la cause de ses guerres, et sur les moyens d’y mettre fin” Le Censeur T.3 (Dec. 1814), pp. 1-41.

- Charles Dunoyer, "Des Révolutions en général, et des révolutionnaires actuel” Le Censeur T.3 (Dec. 1814), pp. 42-65.

- [CC??], “De l'Autorité légitime et du gouvernement parlementaire” Le Censeur T.4 (March 1, 1815), pp. 32-52.

- [G.F. = CC], [CR] “De la Réorganisation de la société européenne, etc., par M. le comte de Saint-Simon et de Thierry” Le Censeur T.4 (March, 1815), pp. 63-87.

- Charles Comte, [CR] “De La Traite et de l'esclavage des noirs et des blancs” Le Censeur T.4 (Mar. 1815), pp. 210-30.

- [D…..R], “De l’influence de l’opinion sur la stabilité des gouvernemens; et de la discordance qui existe entre l’esprit des peuples de l’Europe et la politique de leurs chefs,” Le Censeur T.6 (June 1, 1815), pp. 141-60.

- [G.F. = CC], [CR] “De la Monarchie française depuis son établissement jusqu'à nos jours, par Montlosier,” Le Censeur T.6 (June 1, 1815), pp. 192-244

- [CC??], [CR] “Traité d'économie politique par JB Say,” (T.7, Sept. 6 1815), pp. 43-77.

- [CC], [CR] “Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs, et particulièrement à la constitution actuelle de la France; par M Benjamin Constant, conseiller d'état,” Le Censeur T.7 (6 Sept. 1815), pp. 78-115.

- [G.F. = CC], [CR] “De la monarchie française depuis le retour de la maison de Bourbon jusqu'au 1er avril 1815,” Le Censeur T.7 (Sept. 6 1815), pp. 184-214.

Le Censeur européen (Jan./Feb. 1817 - 17 Apr. 1819)

- Charles Comte et Charles Dunoyer’s “Avant-propos”, Le Censeur européen T.1b (Jan. 1817), pp. i-viii.

- [CC?], "Considerations sur l’état moral de la nation française, et sur les causes de l’instabilité de ses institutions" CE T.1 (Jan. 1817), pp. 1-92.

- Charles Dunoyer, “Du système de l'équilibre des puissances européennes” CE T.1 (Jan. 1817), pp. 93-142.

- [CD??], [CR] “Traité d'économie politique, 3e. édit., par M. Jean-Baptiste Say,” CE T.1 (Jan. 1817?), pp. 159-227.

- [CC?], "De l'organisation sociale considérée dans ses rapports avec les moyens de subsistance des peuples" CE T.2 (March 1817), pp. 1-66.

- [D…..r], "Considérations sur l'état présent de l'Europe, sur les dangers de cet état, et sur les moyens d'en sortir" CE T.2 (March 1817), pp. 67-106.

- Augustin Thierry, [CR] “Manuel électoral à l’usage de MM. les électeurs des départemens de la France, par un Électeur éligible. - Candidats présentés aux électeurs de Paris pour la session de 1817 par un Électeur du département de la Seine,” CE, T.2 (March 1817), pp. 107-68.

- [CC??], [CR] “Traité d'économie politique, par J.-B. Say” (Part 2) CE T.2 (Mar. 1817), pp. 169-221.

- [D…..r], [ CR] “Des Nations et de leurs rapports mutuels (Thierry)” CE T.2 (27 March 1817), pp. 222-46.

- “T” [Thierry??], “Des factions” CE T.3 (9 Mai, 1817), pp. 1-8.

- [CC??], [CR] “Manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue” CE T.3 (May 1817), pp. 9-192.

- [CC??], [CR] “L'Industrie, ou Discussion politiques, morales et philosophiques, dans l'intérêt de tous les hommes livrés à des travaux utiles et indépendans (par Saint-Simon), T. 2, CE T.3 (May 1817), pp. 193-208.

- [CC??], “De la multiplication des pauvres, des gens à places, et des gens à pensions" CE T.7 (28 mar. 1818), pp. 1-79.

- Charles Dunoyer, [CR] “Petit volume contenant quelques aperçus des hommes et de la société;” par J.-B. Say CE T.7 (Mar. 1818), pp. 80-126.

- Augustin Thierry, [CR] "Commentaire sur l'Esprit des lois de Montesquieu, suivi d'observations inédites de Condorcet, sur le vingt-neuvième livre du même ouvrage" CE T.7 (March 1818), pp. 191-260.

- [CC??], [CR] “De la Monarchie française depuis la seconde restauration jusqu'à la fin de 1816” (Montlosier) CE T.9 (July 1818), pp. 156-91.

- [D…..r], "De l'influence qu'exercent sur le gouvernement les salaires attachés à l'exercice des fonctions publiques" CE T.11 (15 Feb. 1819), pp. 75-118.

- Dunoyer, [CR] “De la force des gouvernements (Tarayre)”, CE T.12 (15 March 1819), pp. 89-126.

Articles from Le Censeur (July/Sept. 1814 - 6 Sept. 1815)

1. Charles Comte, “Lettre au ministre de l'intérieur, sur la liberté de la presse" (July 1814))↩

Source

Charles Comte, “Lettre au ministre de l'intérieur, sur la liberté de la presse, considérée dans ses rapports avec la liberté civile et politique.” Le Censeur No. 3. (5-13 July 1814), pp. 75-110.

Text

[75]

LETTRE AU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, Sur la liberté de la presse , Considérée dans ses rapports avec la liberté civile et politique.

La liberté de la presse doit-elle être maintenue, ou faut-il au contraire rétablir la censure?

Si cette question avait été proposée, il y a trois jours, à un homme sage et ami de son pays, j'ose croire , Monseigneur, qu'il se serait abstenu de l'examiner , ou que du moins il se serait bien gardé d'en rendre l'examen public. Il ne convient pas, aurait-il dit, de supposer qu'un des droits les plus sacrés du peuple, celui sans lequel l'exercice de tous les autres sera toujours précaire, puisse être présenté comme douteux. La constitution vient de naître; nous devons en respecter jusqu'aux imperfections, [76] et nous interdire toute discussion qui pourrait faire penser qu'il est possible de la détruire.

Mais si cet homme avait connu la situation actuelle des esprits, et qu'il eût été appelé à l'honneur d'éclairer le prince sur ses intérêts et sur ceux de la France, il aurait repoussé bien loin de lui le désir de porter atteinte à un ouvrage qui désormais doit être sacré; il lui aurait fait sentir que, trompés pendant vingt années par tous les Gouvernemens, les Français étaient devenus soupçonneux et méfians; que , quelles que fussent et la grandeur de son ame, et la pureté de ses intentions , il deviendrait suspect à la France, dès qu'elle croirait le voir marcher sur les traces de cet homme qui ne présenta une charte constitutionnelle aux Français , que pour s'emparer avec plus de facilité des rênes du Gouvernement, et qui la renversa dès qu'il se crut affermi sur le trône ; enfin, il lui aurait fait entendre qu'il se perdrait infailliblement, si , comme cet insensé , il croyait consolider sa puissance en sapant les lois qui en faisaient l'unique fondement.

A ces considérations générales, et si l'intérêt du ministre n'eût pas fait taire le citoyen, il en aurait ajouté de plus puissantes encore, pour l'engager à respecter particulièrement la liberté de la presse. Il lui aurait rappelé qu'après la chute du Gouvernement impérial, le sénat n'avait cru pouvoir calmer l'inquiétude et l'agitation qui commençaient à se manifester dans les esprits, qu'en proclamant les bases d'une nouvelle charte constitutionnelle; que [77] la faculté donnée à tous les Français, de rendre leurs opinions publiques, par la voie de l'impression, et sans aucune censure préalable, avait été donnée comme la première de ces bases; et que le projet de constitution, présenté par le Gouvernement provisoire , et adopté par tous les corps de l'Etat, avait garanti à tous les citoyens le libre exercice de cette faculté.

Vous-même, lui aurait-il dit, vous avez cru ne devoir pénétrer dans le sein de la France, qu'après nous avoir donné la même garantie; cette garantie, vous l'avez confirmée par une charte constitutionnelle, a laquelle vous avez publiquement juré d'être fidèle : il ne serait donc pas prudent de tromper l'attente des Français, et de présenter un projet de loi pour rétablir la censure. Ce projet, proscrit d'avance par la décision la plus expresse de tous les corps de l'Etat, serait repoussé par la Nation entière, et peut-être aurait-il pour effet de faire considérer aux esprits soupçonneux toutes vos promesses comme autant d'actes de duplicité dont l'objet était de soumettre la France à un joug plus humiliant encore que celui dont elle vient d'être délivrée.

Vous savez comme nous, Sire, que la loi ne peut être que l'expression de la volonté générale, et que tout acte tendant à comprimer cette volonté, serait considéré comme un acte de violence et de despotisme. Si, dans un moment où la fermentation des esprits se manifeste d'une manière si peu rassurante pour les amis de l'ordre, vous vous aliénez, [78] par des actes de cette nature, les hommes sages et éclairés qui peuvent seuls, par la force de leur exemple , imposer silence aux mécontens et maintenir la paix publique, il sera plus facile de prévoir les désordres dans lesquels nous serons entraînés, qu'il ne le sera d'en arrêter les suites.

Méfiez-vous de ces hommes lâches qui se sont successivement vendus à tous les gouvernement, et qui viennent vous jurer fidélité sous la livrée même du dernier maître qu'ils ont trahi; méfiez-vous aussi de ces hommes qui ne cherchent qu'à surprendre votre bonne foi, pour abuser impunément de l'autorité que vous leur aurez confiée: dans la crainte que du milieu de la foule, il ne s'élève quelque voix pour les accuser, ils voudront vous obliger à condamner au silence la nation toute entière ; heureux, si, pour vous prouver la nécessité de la censure, ils ne fabriquent pas dans les ténèbres des libelles contre vous, et s'ils ne cherchent pas ensuite à les faire tomber dans vos mains! Dans la crainte de perdre les faveurs du chef de notre dernier gouvernement, ils lui ont constamment caché la vérité, et ils l'ont perdu pour faire fortune : soyez bien convaincu qu'ils vous la dissimuleront avec le même soin, et qu'ils vous perdront également si cela peut les arranger.

Telles sont, monseigneur, les raisons qu'aurait pu donner au prince, pour le détourner du projet de demander le rétablissement de la censure, un homme sage et éclairé comme vous , qui aurait [79] mieux connu l'opinion publique, et le danger qu'il y a d'accroître les alarmes d'une classe fort nombreuse de citoyens, que la suppression de la liberté de la presse va livrer sans défense à la vengeance de leurs ennemis. Mais vous n'avez pas connu les vœux que forment les Français , car vous ne les auriez pas méprisés. Vous mettez donc en question ceux de nos droits qui nous paraissaient les plus inviolables, et vous nous obligez à combattre encore pour la défense de notre liberté : combat pénible pour des hommes qui sentent la nécessité de soutenir le Gouvernement, dans le moment même on il paraît ne s'occuper qu'à nous forger des chaînes!

Il faut donc l'examiner, cette fameuse question si long-temps agitée, et si souvent résolue; il faut savoir si les agens du Gouvernement, qui seuls peuvent avoir le désir et la force de devenir oppresseurs, seront aussi les seuls qui auront le droit d'élever la voix pour se plaindre; il faut savoir si des hommes qui sont toujours prêts à franchir les limites que les lois mettent à leur autorité, et qui les franchissent publiquement, lors même que tous les citoyens ont la faculté de les dénoncer, seront beaucoup plus retenus, quand la Nation toute entière sera condamnée au silence ; il faut savoir si les Français seront bien- éclairés sur le choix qu'ils doivent faire de leurs représentans, quand ils n'apprendront ce qui se passe dans des assemblées prétendues publiques,[1] que par l'organe de ceux qui se croient [80] toujours intéressés à les tromper; il faut savoir si des hommes qui ne cherchent qu'à se cacher dans l'ombre, et qui ne seraient peut-être pas fâchés de nous voir stupides , prendront beaucoup de soin pour répandre la lumière , et pour nous faire connaître nos droits; il faut savoir, enfin , s'il est convenant, s'il est décent même, que nos savans, nos magistrats, nos représentans, enfin tous ces hommes qui, par leurs talens , font l'honneur de la France , ne puissent pas faire imprimer deux lignes sans l'autorisation d'un individu qu'ils dédaigneraient peut-être de prendre pour leur secrétaire.

Mais à qui allez-vous proposer, monseigneur, l'établissement d'une censure inquisitoriale? A des hommes qui ne peuvent pas y souscrire sans mettre leur honneur à la disposition des ministres qu'ils auront souvent à combattre; sans renoncer en quelque sorte aux facultés sublimes qui distinguent l'espèce humaine des plus vils animaux, sans se dégrader enfin à leur propres yeux, et même aux yeux de l'Europe entière; car vous n'ignorez pas qu'ils ont prononcé la déchéance de l'Empereur et de sa famille, parce qu'il avait établi une censure bien moins effrayante que celle que vous leur proposez. Ah! monseigneur, Buonaparte nous méprisait bien; mais lorsqu'après avoir abreuvé de toute espèce d'humiliations les premiers corps de l'Etat, il voulut les [81] dégrader entièrement, en les réduisant avec nous à la condition servile de ne rien écrire sans l'autorisation des agens subalternes de sa police, il n'eut pas le courage de les faire souscrire à cette ignominieuse dégradation.

Cependant il faudra bien que la chambre des députés, et peut-être même celle des pairs, examinent la question, puisque vous la leur proposez. Je vais donc l'examiner aussi, et j'espère qu'il me sera facile de démontrer que, sans la liberté de la presse, les lumières ne peuvent plus que rétrograder en France; que dès l'instant que la censure sera établie, il n'existera plus ni liberté civile, ni liberté politique; que la constitution sera renversée, si les ministres veulent se donner la peine de l'attaquer; que les mœurs, bien loin de s'épurer, achèveront de se corrompre, et que, si la guerre civile ne nous a pas détruits avant tant de malheurs, nous tomberons dans un état pire que celui d'où nous venons de sortir

Soumis comme tous les autres animaux à une multitude de besoins physiques, l'homme ne paraît différer d'eux que par une organisation plus avantageuse; encore cette organisation n'est-elle pas toujours tellement différente qu'on ne puisse s'y tromper, et mettre en question si tel animal ne doit pas être classé parmi les hommes plutôt que parmi les bêtes. Qu'est-ce qui le distingue donc de toutes les autres espèces? C'est la pensée; c'est-à-dire la faculté de sentir, de donner son attention, de comparer, de [82] juger, de raisonner, et de pénétrer en quelque sorte, par sa constance, les secrets les plus cachés de la nature.

Mais, sans le secours de la parole, ses facultés les plus précieuses seraient vaines , ou pour mieux dire elles n'existeraient pas. Continuellement frappé des objets dont il serait environné, les sensations qu'il aurait éprouvées ne se renouvelleraient qu'en présence des objets même qui les auraient fait naître. Comme il ne connaîtrait dans la nature que des individus, et qu'il n'aurait aucun signe peur fixer ses idées, il ne pourrait jamais les généraliser; il pourrait bien porter quelques jugemens , mais il resterait incapable d'apercevoir les rapports qui existeraient entr'eux: il ne pourrait donc pas raisonner, parce qu'il n'aurait point d'idées générales. C'est donc à l'invention des signes; c'est à la parole que l'homme doit le développement de toutes ses facultés, de toutes ses connaissances.[2]

Cependant la parole , ce signe fugitif de nos pensées , serait toujours restée imparfaite et grossière si elle n'avait eu elle-même un signe capable delà fixer; [83] l'écriture était donc aussi nécessaire à son développement qu'elle l'était elle-même au développement de nos premières facultés. Avec le secours de l'écriture les hommes pouvaient acquérir , et ont acquis en effet un grand nombre de connaissances. Mais cet art qui fixe nos pensées, ne les développe qu'avec lenteur : il suffit sans doute pour le perfectionnement de quelques individus qui peuvent facilement communiquer entr'eux; mais il ne saurait répandre la lumière chez tout un peuple, et à plus forte raison chez plusieurs nations à la fois. Voyez la Grèce: elle ressemble d'abord à un foyer de lumières; quelques grands hommes y paraissent comme pour éclairer le monde; une multitude de disciples s'empressent de recueillir leur doctrine: mais après leur mort, cette doctrine commence à s'altérer; il se forme bientôt presqu'autant de sectes qu'il y a d'écrivains; la philosophie , sortant de la Grèce , va jeter quelques lueurs à Rome; le despotisme des empereurs paraît, et l'Europe se replonge dans les ténèbres.

Que, sans le secours de l'imprimerie, les sciences et les arts aient pris naissance et se soient perfectionnés an sein de la Grèce , je le conçois: des hommes libres et heureux, renfermés dans des limites peu étendues , devaient se livrer paisiblement à des recherches de toute espèce, et se communiquer leurs découvertes avec facilité. Mais que dans des Etats d'une vaste étendue, soumis au gouvernement d'un seul, les lumières eussent pu naître et se [84] propager sans le secours et sans la liberté de la presse, c'est ce qui me paraît impossible. Les gouvernemens de cette nature, quoi qu'en dite Montesquieu , sont toujours plus ou moins despotiques : or, le despotisme a trop d'intérêt à maintenir les hommes dans l'ignorance, et à les diviser entre eux, pour leur permettre les recherches et les réunions que le progrès des sciences rend nécessaires. D'ailleurs le peuple est si misérable dans les états de cette nature , et la jouissance des biens qu'il peut se procurer par un travail opiniâtre est si précaire , qu'il n'a ni le temps, ni le désir de faire des découvertes dont il ne serait pas sûr de profiter.

On peut me faire ici une objection: on dira que la liberté de la presse n'a jamais existé en France , et que cependant les lumières y ont fait des progrès rapides. Loin de prouver la fausseté de ce que j'avance, cette objection me fournira l'occasion d'en faire sentir la vérité. Lorsque l'imprimerie eut été découverte , le premier usage qu'on en fit , fut de reproduire les ouvrages de l'antiquité; et comme ces ouvrages n'étaient pas écrits en langue vulgaire, et que les esprits étaient beaucoup plus portés à faire des recherches de pure érudition ', ou des remarques critiques , qu'à faire l'application des vérités qu'on découvrait, le gouvernement ne songea. pas à en empêcher la publication; et ce fut assurément une grande faute que commit le despotisme de nos rois.

Ce qui fut d'abord le plus généralement admiré [85] chez les anciens , ce fut la poésie : et comme les poètes deviennent volontiers des courtisans, l'autorité leur laissa prendre un essor assez libre. Mais, lorsque les esprits se tournèrent vers les discussions religieuses et politiques ; lorsque les vérités que Platon et Aristote avaient recueillies furent présentées sons un nouveau jour , les prêtres et les gouvernemens , qui redoutaient également la lumière , se hâtèrent d'établir la censure; et pour prouver que la raison était de leur côté , ils fermèrent la bouche à leurs adversaires. On peut donc affirmer , sans crainte d'être démenti, que c'est au despotisme , et au fanatisme religieux, que la censure doit son origine. Chacun sait ce qu'il arriva quand elle fut établie ; tout livre qui parut, avec approbation et privilége y fut considéré de plein droit comme un sot livre , à moins que les matières qui s'y trouvaient traitées ne fussent étrangères à la religion et à la politique: chacun sait aussi que la plupart des ouvrages de nos plus grands écrivains furent proscrits et brûlés par la main du bourreau.

Mais quel fut le résultat de cette proscription ? De faire rechercher avec avidité les ouvrages même qu'on avait proscrits, et de rendre odieuse l'autorité qui les proscrivait. Il était évident en effet que , lorsque le gouvernement interdisait un livre qui renfermait un grand nombre de vérités utiles, au milieu desquelles se trouvaient quelques erreurs imperceptibles aux yeux du public, on ne pouvait lui supposer que de mauvaises intentions; que, lorsqu'il supprimait [86] un ouvrage dans lequel les malversations de ses agens étaient dénoncées, on ne pouvait voir dans cette suppression qu'une intention bien prononcée de maintenir les abus dont on se plaignait , et de se rendre , en quelque sorte, complice des exactions ou des vexations commises par ses agens ; que des livres utiles ayant été interdits, ceux dans lesquels l'irréligion et l'immoralité étaient professées, étaient lus avidement de tous les hommes de bien, parce qu'ils savaient que l'utilité d'un ouvrage était quelquefois une cause de réprobation. Alors, les mauvais ouvrages étaient d'autant plus dangereux, qu'il n'était pas même permis de les réfuter publiquement. C'est ainsi que la censure devenait une cause très-active de la corruption des mœurs, et que, si elle maintenait quelques ministres en place, elle minait les bases du gouvernement.

Cependant, quelque dangereuse que fût la censure pour le gouvernement, elle l'était beaucoup moins alors qu'elle ne le serait aujourd'hui. Le peuple ne participant en aucune manière à la formation des lois-ou à l'administration des affaires publiques, les ministres avaient peu d'intérêt à l'égarer , et ils se contentaient de lui empêcher de s'instruire. Il suffisait donc que le gouvernement réparât les actes d'oppression les plus évidens, et qu'il tînt les autres dans l'ombre, pour ne pas mécontenter la nation ; et il n'y avait que des actes réitérés de tyrannie qui pussent exaspérer le peuple, et lui faire désirer le renversement de la constitution qui existait alors. [87] Mais l'état de la France a tellement changé, que la liberté de la presse y est aussi essentielle au maintien de la constitution et du gouvernement, qu'elle serait contraire au maintien du despotisme, s'il était établi.

Les peuples anciens n'eurent jamais. l'idée d'exercer la souveraineté par des représentans. Cette idée ne pouvait pas même naître chez eux; car en se donnant des représentans, ils se seraient donné des maîtres qui les auraient vendus, ou qui, s'ils n'avaient pas voulu les vendre , n'auraient pu exercer aucune influence utile sur les déterminations prises par les chefs de leurs gouvernemens. Aussi voyons-nous qu'ils ont passé constamment de l'état populaire à l'état despotique, sans aucun intermédiaire. Lorsque les Romains, par exemple, eurent perdu la faculté de s'assembler dans les places publiques , ils furent aussi esclaves qu'ils pouvaient l'être; et leur sénat, ni leurs familles patriciennes, n'eurent jamais assez de force pour s'opposer au despotisme des empereurs. Si le peuple avait eu des représentans , il n'en aurait pas été plus avancé; et son malheur fut tel, que ses meilleurs empereurs ne purent jamais lui rendre une apparence de liberté.

En France, nous avons également éprouvé qu'un sénat, des représentans et une noblesse étaient des institutions impuissantes pour arrêter le pouvoir arbitraire. Quelques-uns ont cru, et d'autres ont fait semblant de croire qu'il fallait attribuer tous nos malheurs aux vices ou aux faiblesses des membres des premiers corps de l'Etat. Je ne veux pas [88] dire que ces causes n'y sont pas entrées pour beaucoup; mais quand le sénat n'aurait été composé que des hommes les plus éclairés et les plus vertueux de la France; quand ils auraient tous été des G... ou des L..., je crois que les choses n'en seraient pas allées différemment. Que peuvent en effet deux on trois cents hommes, contre celui qui tient sous sa main tous les trésors et toutes les armées de l'Etat, et qui peut les faire calomnier par ses agens sur tous les points de son vaste empire , sans qu'ils aient la faculté de répondre? Si le sénat avait d'abord opposé de la résistance , le gouvernement se serait arrêté: il aurait ensuite fait calomnier sourdement les sénateurs , les journaux nous auraient bientôt prouvé qu'ils étaient inutiles; l'empereur aurait fait quelqu'acte agréable à la nation, et le lendemain il aurait dissous le sénat et le corps législatif, sans le moindre obstacle, en nous déclarant que son conseil d'état était plus que suffisant pour faire respecter les lois. Que, si le sénat avait résisté à sa dissolution , les agens de la police auraient découvert une conspiration dans laquelle il aurait été prouvé que les sénateurs avaient participé; et, par grace singulière, l'auguste monarque les aurait fait déporter ; ce qui aurait été un nouveau sujet de félicitations de la part de tous nos faiseurs d'adresses.

Mais , dira-t-on, si le sénat, le corps législatif et la noblesse n'ont pu défendre la liberté de la Nation quels seront les moyens que l'on emploiera désormais? Il n'en est qu'un; c'est de mettre les corps [89] représentans sous les yeux et sous la sauve-garde du peuple; il faut que tous les citoyens connaissent presqu'en même temps ce qui se passe dans le sein des assemblées publiques , et qu'ils entendent les orateurs à la tribune , comme les Romains les entendaient au Forum; il faut qu'ils connaissent les représentans qui les trahissent , et ceux qui remplissent leurs devoirs ; il faut enfin qu'ils sachent si les lois sont librement discutées et adoptées par l'assemblée. Or, les journaux sont la seule voie par laquelle les citoyens puissent acquérir promptement et simultanément cette connaissance.

Il faut donc que les corps réprésentans jouissent de la liberté de la presse, dira-t-on; mais cela ne prouve pas que tous les citoyens doivent en jouir : je réponds que si tous les citoyens n'en jouissent pas, rien ne peut garantir à la nation qu'elle n'est point trompée; et si elle n'a point cette garantie, elle reste indifférente à tout ce qui se fait dans les assemblées. Dès qu'un individu ou un corps a seul le droit d'écrire , ce qu'il écrit perd toute sa force, parce que , personne ne pouvant dire le contraire, il n'y a aucun moyen de s'assurer de la vérité. Détruisez les journaux ou mettez-les dans les mains du gouvernement , et vous dépouillez les corps représentans de toute leur force; c'est envain qu'ils ouvriront au public le lieu de leurs séances , ils n'auront jamais plus de la cent millième partie des citoyens pour témoins de leurs débats ; et le gouvernement pourra tromper facilement tons les autres.

[90]

Supposons que la presse eût été libre lorsque Buonaparte voulut se faire déférer le consulat à vie , je suis persuadé que des écrivains , aussi recommandables par leurs vertus que par leurs lumières, se seraient élevés avec tant de force contre cette dangereuse magistrature, que les Français n'auraient jamais osé la déférer à l'ambitieux qui la demandait. Ce que je dis du consulat, je pourrais le dire de l'empire , de la noblesse héréditaire, et de tant d'autres actes qui ont passé sans obstacle, parce qu'il n'était permis à personne d'en faire sentir le vice ou le ridicule. Mais pour ne us rapprocher un peu plus des évènemens actuels , supposons que la liberté de la presse eût existé à l'époque où le corps législatif tint sa dernière session , et que ses séances eussent été publiques ; il est certain que la nation se serait prononcée d'une manière si énergique et si prompte, que l'empereur eût été forcé de déférer à ses vœux. Au lieu de cela , qu'arriva-t-il ? que le corps législatif, qui se battait dans l'ombre, ne fut pas soutenu , je ne dis pas par la France toute entière, mais par la ville de Paris. Il fut donc dissous sans opposition ; et si , comme le demandaient, dit-on , quelques ministres de l'empereur, les membres de la commission avaient été mis en jugement et fusillés, on leur aurait à peine accordé une stérile pitié.

Ce qui est arrivé à Paris serait également arrivé à Londres , à Rome et dans tous les pays du monde; parce que , dans tous les pays , le peuple n'agit que lorsqu'on le met en mouvement. La liberté de la [91] presse, et surtout la faculté dé faire des journaux , est donc aussi nécessaire à notre existence politique , que l'air est nécessaire à la vie. Supprimez cette liberté , et nous serons dans la même position où se trouvaient les Romains après le renversement de la république: nous serons même dans un état pire; car, si les Romains avaient quelques papiers publics , ils n'avaient pas comme nous des gazettes toujours prêtes à les tromper-, et Tacite ne nous dit pas, je crois, qu'après l'incendie de Rome tous les magistrats de l'empire aient fait insérer des adresses dans les journaux pour en complimenter Néron , ou que les journalistes aient tenté de démontrer que le démembrement de l'empire par les barbares était une chose très-glorieuse pour les Romains.

La suppression de la liberté de la presse aura donc infailliblement pour effet d'isoler les députés du reste de tous les Français ; et il vaudrait peut-être mieux leur faire tenir leurs séances dans un désert, sous l'empire des baïonnettes, que de les laisser au milieu de Paris , en leur enlevant la faculté de correspondre avec leurs commettans. On veut donc paralyser toute leur énergie , et les mettre à la discrétion du Gouvernement , lorsqu'on leur propose de supprimer la liberté de la presse; on veut encore avoir la faculté de leur proposer des lois iniques ou vexatoires , sans que les citoyens puissent leur en démontrer l'iniquité , et les éclairer sur les pièges qui leur seront tendus.

« Avant que la loi soit faite , dit M. Benjamin de Constant, on suspend la publication [92] des écrits qui lui seraient contraires, parce qu'il ne faut pas discréditer d'avance ce qu'on veut essayer. La suspension paraît un moyen simple et doux, une mesure passagère; quand la loi est faite , on interdit la publication , parce qu'il ne faut pas écrire contre las lois. »

Mais s'il n'existe pas de liberté politique sans la liberté de la presse , il est bien évident qu'il n'existe pas non plus de liberté civile. Les citoyens pourront donc être plongés dans les cachots par les ministres qui voudront leur enlever leurs filles ou leurs femmes, ou qui auront des vengeances particulières à exercer,[3] sans qu'il soit possible, à eux, de faire entendre leurs plaintes , et à leurs amis de les en tirer. A qui pourront-ils en effet adresser leurs réclamations ? aux députés. Non ; car ceux-ci , dont on aura détruit toute l'énergie , se trouveront dans la même position que tous les autres citoyens. Dénoncera-t-on les ministres au public par le moyen des journaux ou des pamphlets ? encore moins ; car messieurs les censeurs ne permettront jamais qu'on publie des libelles diffamatoires contre leurs excellences.

Ce que je dis de la liberté individuelle , je pourrais le dire des impôts , des emprunts, des réquisitions, enfin de tous les actes arbitraires qui pèsent tant sur les citoyens, mais coûtent si peu aux ministres.

[93]

Le gouvernement de Napoléon, comme on le sait, a produit sur le Français deux effets entièrement opposés : il a fait contracter, à la classe la plus pauvre et la-moins éclairée , l'habitude de l'arbitraire et des vexations ; il a brisé pour ainsi dire-le ressort de toutes les ames faibles ; mais il a inspiré aux hommes éclairés et aux ames fortes-, une horreur si violente pour les despotes et pour: leurs agens, que l'ombre seule de l'arbitraire les épouvante. Que la liberté de la presse soit supprimée ,bientôt nous pourrons voir se renouveler la plupart des actes tyranniques de l'ancien Gouvernement. Les ministres , sous prétexte d'urgence , pourront lever des impôts et vexer les citoyens de mille manières. Les hommes faibles et ignorans, égarés par les écrivains que le ministère aura salariés, obéiront en silence: mais les hommes éclairés et courageux , auxquels on aura enlevé la faculté de faire part de leurs lumières à leurs concitoyens , s'indigneront de ces actes de violence, et . verront peut-être dans la révolte le seul moyen de. les faire cesser. Le Gouvernement aura donc toujours à craindre d'être la victime des vexations commises par ses agens, sans sa participation; parce qu'il les aura toutes sanctionnées d'avance, en enlevant aux citoyens la faculté de s'en plaindre. On dira sans doute que j’exagère les vices des agens principaux du Gouvernement, et l'ignorance d'une partie de la nation; mais la confiance que nous avons dans les ministres actuels est une raison de plus pour prendre des précautions contre les ministres à venir; et si la liberté [94] de la presse nous est ravie par un Sully, devons-nous espérer qu'elle nous sera rendue par un Richelieu? D'ailleurs, ne peut-on pas dire , avec M. le duc de Lévis j que quand on parle de la bassesse des courtisans et de la crédulité du peuple , on reste toujours au-dessous de la vérité?

A la destruction de toute liberté , ou , ce qui est la même chose , à l'établissement du despotisme , succéderont la démoralisation, l'ignorance et la barbarie.

« L'extrême obéissance , dit Montesquieu , suppose de l'ignorance dans celui qui obéit; elle en suppose même dans celui qui commande : il n'a point à délibérer, à douter , ni à raisonner; il n'a qu'à vouloir.

« Dans les Etats despotiques , chaque maison est un empire séparé. L'éducation , qui consiste principalement à vivre avec les autres, y est très-bornée: elle se réduit à mettre la crainte dans le cœur , et à donner à l'esprit la connaissance de quelques principes de religion fort simples.[4] Le savoir y sera dangereux, l'émulation funeste ; et pour les vertus , Aristote ne peut croire qu'il y en ait quelqu'une de propre aux esclaves; ce qui bornerait bien l'éducation dans ce gouvernement.

» Et pourquoi l'éducation s'attacherait-elle à y former un bon citoyen qui prît part au malheur [95] public. S'il aimait l'Etat, il serait tenté de relâcher les ressorts du Gouvernement : s'il ne réussissait pas , il se perdrait; s'il réussissait, il courrait risque de se perdre, lui, le prince et l'empire.[5]

» Dans les gouvernemens despotiques , ajoute cet illustre écrivain , tout doit rouler sur deux ou trois idées , il n'en faut donc pas de nouvelles. Quand vous instruisez une bête , vous vous donnez bien de garde de lui faire changer de maître , de leçon et d'allure : vous frappez son cerveau par deux ou trois mouvemens , et pas davantage.[6] »

On m'objectera sans doute que la France n'a jamais eu un gouvernement despotique, et que ce qui peut nous arriver de pire, c'est de retourner au point où nous étions avant 1789. Je réponds que ce retour, qui serait déjà un très-grand mal, est impossible; qu'il n'est peut-être pas impossible de faire tomber un peuple éclairé dans l'abrutissement et dans la barbarie, mais qu'il est aussi difficile de le faire revenir au point d'où il est parti, qu'il le serait de faire remonter un fleuve vers sa source; enfin, qu'après toutes les violentes commotions que nous avons éprouvées, il faut que nos chefs ne soient que de simples magistrats soumis aux lois comme nous , ou qu'ils soient aussi absolus que les despotes de l'Asie.

Sous nos anciens gouvernemens , il existait un grand nombre d'institutions qui ne devaient leur [96] origine qu'à l'ignorance , et qui ne se maintenaient que par l'habitude et par les préjugés qu'on avait reçus en naissant. Le clergé et la noblesse avaient une force et un éclat qu'ils ne sauraient plus acquérir; parce que, s'il est possible d'établir de nouveaux préjugés, il ne l'est pas de faire revivre des préjugés détruits. Cette force, il est vrai, pesait beaucoup sur la nation : mais comme tout mal doit être considéré comme un bien dès qu'il en arrête un plus grand , et que le pire de tous les maux est le despotisme , il est clair que tous les corps qui en arrêtaient le progrès avaient une utilité bien réelle. D'un autre côté, la religion , qu'on poussait quelquefois jusqu'au fanatisme , donnait aux ames une énergie qui , quoique mal dirigée , servait encore de barrière au pouvoir arbitraire; l'amour, ou plutôt la passion des ouvrages philosophiques qui succéda à l'esprit religieux , vint y mettre de nouvelles entraves; enfin , l'art de tromper et d'opprimer les peuples n'était pas arrivé au point de perfection où l'ont conduit nos ministres modernes ; et , à l'exemple du sage Salomon , nos bons rois nous opprimaient encore avec prudence.

Mais tout a changé depuis vingt-cinq ans. La noblesse, qui avait déjà perdu sa considération , a été abolie. On a voulu lui donner une existence nouvelle ; mais comme les lois ne commandent pas à l'opinion , le Gouvernement, qui croyait lui rendre son ancienne grandeur , n'a pu lui donner que des cordons et des parchemins. Le clergé , qui s'est [97] entièrement avili sous le Gouvernement impérial, n'a paru que plus ridicule quand il a voulu reprendre son ancienne importance. L'irréligion a fait des progrès si étendus, que les hommes de la dernière classe prêchent l'impiété avec un cinisme dégoûtant. L'amour des lettres et de la philosophie s'est considérablement affaibli depuis que les gouvernemens ont cessé de brûler les livres philosophiques ; enfin les mœurs se sont tellement corrompues , qu'on n'a plus que deux mobiles pour faire mouvoir les hommes : l'or et la vanité. Si dans un tel état de choses la morale et la liberté ne donnent pas à la France une existence nouvelle; si l'on veut nous ramener au régime du gouvernement impérial , et condamner au silence les hommes qui se sont préservés de la corruption , et qui par leur énergie peuvent seuls tirer la nation de cet état d'abaissement où le despotisme l'a plongée , il me semble évident que dans peu de temps le despotisme oriental sera de nouveau établi en France, si le Gouvernement n'est pas renversé.

J'aime à m'appuyer ici de l'opinion de Montesquieu , parce que personne mieux que lui n'a su observer la corruption des divers gouvernemens.

« La plupart des peuples de l'Europe , dit-il, sont encore gouvernés par les mœurs. Mais si par un long abus du pouvoir, si par une grande conquête , le despotisme s'établissait à un certain point, il n'y aurait pas de mœurs ni de climat qui tinssent ; et dans cette belle partie du monde la nature humaine souffrirait, [98] au moins pour un temps , les insultes qu'on lui fait dans les trois autres ».[7]

On aurait tort de penser , au reste, que la corruption des mœurs, et l'habitude de l'arbitraire qu'on a fait contracter à une partie de la nation, rendent la liberté de la presse dangereuse ; car des hommes énervés par la molesse, et toujours occupés du soin de faire fortune , ne sauraient être fort à craindre ; et celui qui , avec des talens médiocres , viendrait nous prêcher l'irréligion et l'immoralité , n'ayant plus le mérité du courage, et ne pouvant rien dire de nouveau , ne trouverait pas le moyen de se faire écouter. Il serait aussi méprisé que celui qui nous prêcherait les croisades ou la persécution des hérétiques. Si la liberté de la presse était tout-à-coup accordée à des hommes habitués dès long-temps au despotisme , croit-on que le premier usage qu'ils en feraient serait de prêcher la révolte ou l'insurrection? Il serait absurde de le penser: pour exciter les citoyens à l’insurrection, il faut un genre de courage qui n'est pas celui des esclaves.

Tous les Français, il est vrai, n'ont pas contracté l'habitude de l'esclavage ; il en est même un très-grand nombre , surtout parmi les jeunes gens , qui l’ont pris en horreur; mais ceux-là, bien loin d'être à craindre pour un bon gouvernement, deviendront au contraire ses plus fermes appuis; ils seront [99] toujours les premiers à donner l'exemple de l'obéissance aux magistrats, tant que les magistrats ne voudront commander qu'au nom des lois; et que les lois , au lieu de dégrader l'espèce humaine, tendront à l'élever et à lui faire sentir sa dignité. Ils n'iront pas prodiguer leurs éloges au chef de l'Etat, parce que l'adulation est le propre des lâches; mais ils le serviront avec zèle dès qu'ils seront convaincus qu'il ne veut que le bien public; et ils le défendront avec courage, si jamais il a besoin de leur secours.

Que s'ils étaient trompés dans leurs espérances ; si on leur faisait l'injure de les regarder comme des factieux qu'on ne saurait enchaîner trop promptement, ils n'iraient pas exciter leurs concitoyens à la guerre civile, parce que la guerre civile est le plus cruel de tous les fléaux. Ils n'iraient pas non plus se mêler parmi des hordes étrangères pour faire la guerre à la France ; parce que , dans leur opinion , porter les armes contre son pays , est un crime que rien ne saurait justifier. Mais ils fuiraient; ils fuiraient une terre fatale qui ne pourrait plus offrir à leurs yeux que le hideux spectacle des crimes , de l'oppression et de la misère ; et, en versant des larmes sur le sort de leur malheureuse patrie , ils iraient expirer sur un sol étranger, avec le regret de n'avoir pu la servir.

La suppression de la liberté de la presse entraînerait donc avec elle le renversement de la constitution et l'établissement du despotisme; cependant elle ne produirait cet effet qu'avec lenteur , si l'Etat était [100] gouverné par un prince doux, et par des ministres éclairés. Mais dans la situation où la France se trouve, elle aurait des effets bien plus immédiats.

La charte constitutionnelle a été publiée le quatre juin: si, un mois après sa publication, on en détruit une des dispositions fondamentales , rien ne garantit aux Français que dans quelques jours on n'y portera pas de nouvelles atteintes : de sorte qu'on peut raisonnablement craindre de voir l'Etat changer de face dans moins d'une année. Cette incertitude produit dans tous les esprits une hésitation qui tue à la fois les arts , les sciences , l'agriculture et le commerce.[8] Si le Gouvernement veut réparer les .désastres que la France a éprouvés, et ne pas la laisser tomber dans un état de langueur qui amènerait sa ruine, il faut donc qu'il prenne une marche si assurée et si invariable , que tous les citoyens .puissent suivre l'exécution de leurs projets , avec la. certitude qu'ils n'en seront pas détournés par de nouvelles révolutions : or, il est évident qu'ils n'auront jamais cette certitude , si l'on rapporte aujourd'hui la loi qu'on promulgua hier.

Ajoutons que la suppression de la liberté de la presse portera la terreur dans l'ame de tous ceux qui ont pris quelque part à la révolution. C'est en vain [101] que le Gouvernement proclamera l'oubli du passé; comme il restera toujours le maître de tenir ou de violer, ses promesses si les citoyens n'ont pas la faculté d'en réclamer hautement l'exécution , on craindra toujours qu'il soit poussé à des vengeances par des individus qui croiront pouvoir en profiter; d'ailleurs il n'est pas dans la nature de l'homme de croire à la loyauté de ceux qu'on a offensés, et que l'on considère comme ses ennemis.

Déjà nos journaux , quoique soumis à une censure préalable , n'ont-ils pas voulu présenter à notre admiration des hommes dans lesquels les neuf dixièmes des Français ne peuvent voir que des ennemis de la France? Ne nous parlent-ils pas sans cesse de la bonne cause et du bon droit , comme si dans les dissensions politiques, la bonne cause n'était pas toujours la cause de la Patrie ! mais si des écrivains qui soumettent leurs écrits à la censure préalable des agens du Gouvernement , ne respectent pas aujourd'hui l'article 11 de la charte constitutionnelle, qui prescrit à tous les citoyens l'oubli du passé; si , par les éloges bien ou mal mérités qu'ils donnent à quelques individus, ils cherchent à flétrir dans l'opinion publique , non-seulement les hommes qui ont pris part aux affaires politiques pendant le cours de la révolution , mais encore les militaires qui ont cru ne remplir que leur devoir en repoussant des armées qui , la vengeance dans le cœur , venaient renverser les lois de leur pays , peut-on attendre qu'ils seront beaucoup plus retenus quand personne n'aura la [102] faculté de leur répondre?[9] Et si les hommes contre lesquels ces écrits se dirigent , y voient un commencement de persécution , ne devons-nous pas craindre, nous qui sommes étrangers aux troubles révolutionnaires , d'y voir le germe de la guerre civile?

Sous ce rapport, le rétablissement de la censure pourrait donc produire les résultats les plus fâcheux. Elle produirait aussi des effets fort mauvais sur les mœurs publiques: premièrement, en ce qu'elle donnerait du prix à des ouvrages immoraux qu'elle proscrirait sans pouvoir les détruire; et en second lieu , en ce qu'elle imposerait silence aux écrivains qui joindraient à quelques talens littéraires une grande délicatesse de sentimens. Je crois, en effet, qu'un homme qui serait irréprochable , mais qui n'aurait pas des vertus au-dessus de l'humanité , s'abstiendrait d'une bonne action , si , avant de la faire, il était obligé de prouver qu'il n'est ni un incendiaire , ni un assassin, ni un voleur. Or , telle est l'épreuve à laquelle on met les écrivains en les soumettant à la censure: on veut qu'ils prouvent, avant d'obtenir la permission de dire des choses utiles , qu'ils ne seront ni des hommes immoraux, ni des calomniateurs, ni des séditieux. Aussi, [103] qu’arrive-t-il ? que l'Etat n'a plus que des écrivains mercenaires , qui ne sentent pas même ce que la censure a d'humiliant , ou qui, s'ils le sentent, se résignent à tout, dans l'espoir de gagner de l'argent; mais est-il permis d'attendre qu'il sortira quelque chose de bon d'une plume vénale? D'ailleurs, lorsque les censeurs arrêtent injustement un ouvrage , l'auteur se trouve en quelque sorte diffamé par leur jugement ; et conçoit-on que l'homme sensé , qui met plus de prix à la probité qu'aux talens littéraires , veuille courir un pareil danger? Voyez ce qui est arrivé sous le gouvernement impérial: on voulait donner un prix au meilleur ouvrage de morale qui avait paru depuis dix ans , et l'on a été obligé de le donner à une grammaire, parce qu'il ne s'était pas trouvé un seul moraliste qui eût eu le courage de prendre la plume.

Que l'extinction des lumières doive être la suite de l'établissement du despotisme et de la destruction de la morale, c'est ce qui n'a pas besoin de démonstration. Cependant, je vais faire ici quelques réflexions qui rendront la chose plus frappante. J'ai déjà remarqué que les sciences avaient pu naître et se perfectionner au sein de la Grèce, sans le secours de l'imprimerie, parce que là liberté dont les Grecs jouissaient, et l'habitude qu'ils avaient des assemblées publiques , leur donnaient toutes les facilites possibles pour se communiquer leurs pensées et leurs découvertes ; que si elles avaient pénétré en Europe, c'était uniquement parce que les rois avaient été [104] d’abord trop ignorans pour voir les résultats que produirait l'étude des ouvrages de l'antiquité, et qu'ils avaient été ensuite trop faibles pour arrêter l'essor des esprits.[10] Mais aujourd'hui les ouvrages de nos grands écrivains ont perdu l'attrait de la nouveauté ; et l'on n'ignore pas que depuis long-temps nos journalistes, soumis à la censure, ne négligent rien pour les déprécier; on ne doit donc pas espérer qu'ils produisent sur les générations futures l'effet qu'ils ont produit à leur naissance. D'un autre côté, les hommes ne pouvant pas se réunir comme chez les anciens, ou les réunions qui peuvent avoir lieu étant nulles relativement à la masse du peuple que les journalistes continueront d'égarer, il est clair que la France achevera de tomber dans l'abrutissement, si la liberté de la presse n'est pas maintenue, et si des écrivains indépendans ne peuvent pas éclairer leurs concitoyens.

On m'accusera peut-être d'avoir exagéré les inconvéniens de la censure, et d'en avoir dissimulé les avantages. Je conviendrai de cela, quand on m'aura démontré que les censeurs seront tous les hommes les plus probes , les plus impartiaux, les plus éclairés, les plus courageux, les plus indépendans, les plus [105] laborieux et les moins jaloux de tous les hommes; car s'ils manquent de probité , ils se laisseront corrompre , et permettront qu'on publie des ouvrages utiles ou nuisibles, selon que leur intérêt l'exigera ; s'ils ne sont pas les plus impartiaux, ils supprimeront tout ce qui sera contraire à leur parti, et laisseront publier tout ce qui pourra le favoriser; s'ils ne sont pas les plus éclairés, ils détruiront tout ce qui choquera leurs préjugés; ils corrigeront des ouvrages sans les entendre , et l'on sait ce qui en résultera ; s'ils ne sont point les plus courageux, les hommes puissans les intimideront, et les obligeront à supprimer des ouvrages utiles, ou à en laisser publier de nuisibles, suivant que cela pourra compromettre ou favoriser leurs intérêts ; s'ils ne sont point indépendans , la crainte de perdre leur place leur fera supprimer tout ce qui pourrait déplaire à leurs supérieurs , à leurs amis, et aux amis de leurs amis; la même raison les obligera à laisser publier les ouvrages dont les supérieurs et les amis des supérieurs exigeront la publication ; s'ils ne sont point les plus laborieux, les ouvrages qui devront paraître dans un temps donné-, ne paraîtront que lorsqu'ils ne seront plus bons à rien : s'ils ne sont pas les moins jaloux, ils arrêteront ce qui blessera leurs jalousies , et laisseront imprimer tout ce qui pourra déprécier leurs rivaux. Mais où trouvera-t-on ces hommes divins...? A la cour, ou dans les antichambres des ministres.

Mais ne faut-il pas prévenir la calomnie? Ah! sans [106] doute , il faut la prévenir si cela est possible; mais s'ensuit-il qu'il faille empêcher tout le monde de parler, parce qu'on peut calomnier en parlant? La presse est un instrument dangereux, j'en conviens; mais le fer et le feu sont-ils sans danger, et doit-on en interdire le libre usage, parce qu'il peut exister des assassins et des incendiaires? Sous le Gouvernement impérial, il fut rendu une loi qui interdisait à tous les citoyens de porter des armes: les brigands applaudirent à cette loi, parce qu'elle leur livrait tous les hommes honnêtes sans défense. Voilà quel serait l'effet d'une loi qui établirait la censure, elle ne désarmerait que les citoyens incapables de faire un mauvais usage de la liberté de la presse.

On craint la calomnie! et, pour la prévenir, on veut donner aux hommes puissans la faculté de calomnier les faibles, sans qu'il soit permis à ceux-ci de se défendre! On craint la calomnie! et pour la prévenir, on veut organiser un vaste système d'imposture , démoraliser la nation toute entière , et la plonger encore dans le despotisme! Ah! ce n'est pas quand la liberté de la presse existe que la calomnie est à craindre, c'est quand elle a cessé d'exister. Un homme dont la conduite fut toujours irréprochable, peut aujourd'hui braver impunément la haine ou la vengeance de l'homme puissant qui le fait sourdement calomnier par ses agens ; mais que la liberté de la presse soit supprimée , et les journaux le diffameront sans qu'il lui soit possible de leur répondre.

On craint les écrits séditieux : mais croit-on qu'un [107] individu résolu à braver la mort pour exciter uns sédition, sera retenu par la crainte de l'amende qu'il encourra en ne se soumettant pas à la loi sur la censure? D'ailleurs, il faut croire qu'un Gouvernement est établi sur des fondemens bien fragiles pour craindre qu'une brochure puisse le renverser. La patience des peuples devrait avoir rassuré ces gens qui paraissent si timides; car ils n'ignorent pas qu'il leur faut au moins huit siècles d'oppression et de misère pour les obliger à se remuer. Au reste, quelle que soit la prétendue vivacité qu'on attribue aux Français , ils ne sont pas aussi inflammables qu'on veut bien le dire; et les villes où l'on publie le moins de brochures ne sont peut-être pas celles du royaume où les esprits sont les plus calmes. Il semble, au contraire , que la douleur s'irrite par l'impossibilité de se plaindre; on se croit vengé du mal qu'on souffre quand on peut en nommer l'auteur.

Pour mieux sentir la force des raisons qu'on peut donner en faveur du rétablissement de la censure, supposons que les ministres d'un Roi rassemblent tous les savans, tous les magistrats, enfin tous les écrivains de la nation , et qu'ils leur parlent en ces termes : Vous avez tous le droit de publier vos pensées, et de dénoncer ceux de nos agens qui vous oppriment; ce droit est très-précieux, et personne n'en conteste ni la justice ni les avantages; cependant , comme vous êtes tous enclins à la calomnie, et que vous pourriez vous diffamer mutuellement; comme vous êtes des étourdis qui pourriez vous [108] révolter sans motif, si quelqu'un de vous en faisait la proposition; comme un livre immoral pourrait corrompre vos mœurs ou troubler vos petits cerveaux, nous venons vous proposer une mesure qui préviendra tous ces inconvénient. Vous allez renoncer, en notre faveur, au droit qui nous était commun; mais nous ne voulons point que votre renonciation soit gratuite; car nous vous promettons de vous laisser publier vos ouvrages tant que cela nous fera plaisir,[11] et de vous dire la vérité toute les fois que cela pourra nous être utile. Que si quelqu'un de vous croit avoir à se plaindre de nous ou de nos agens, il ne pourra cependant rendre ses plaintes publiques qu'après que nous lui en aurons accordé la permission; par ce moyen, vous serez toujours polis les uns envers les autres, vous vivrez tous heureux et tranquilles , et vous ne troublerez ni notre repos, ni celui de nos agens.

Voilà, ce me semble, toutes les raisons qu'on nous donne , lorsqu'on demande le rétablissement de la censure.

Cependant, Monseigneur, si vous vous montrez sévère envers tous les pauvres auteurs, vous vous [109] montrez bien indulgent envers les hommes d'église; vous les autorisez à publier, sans aucune espèce de censure préalable, des catéchismes et les livres de prières. Mais , croyez-vous, Monseigneur, que ces ouvrages ne puissent pas être aussi dangereux que des ouvrages philosophiques? La religion ne saurait être nuisible sans doute; mais ses ministres en abusent quelquefois d'une manière bien cruelle. Lorsqu'ils nous annoncent, par exemple, que, quand l'heure sera venue, les hérésies et les schismes s'enfuiront comme les ennemis et les usurpateurs du trône français,[12] ne nous déclarent-ils pas que l'esprit de persécution ,dont ils furent jadis animés , est tout prêt à se rallumer? Vous autorisez la libre publication des livres de prières; mais pensez-vous qu'un recueil de prières semblables à celles que Jacques Clément adressait au ciel avant l'assassinat de Henri III , serait un recueil fort édifiant? D'ailleurs que ne peut-on pas convertir en prières ou en mandemens?

Ainsi, sous quelque rapport que l'on considère le projet de loi destiné à établir la censure , on voit qu'il ne peut être adopté sans le plus grand danger; premièrement, parce que la suppression de la liberté de la presse compromettrait essentiellement la liberté de la nation, et celle des particuliers ; en second lieu, parce qu'elle arrêterait toutes les vérités que le Roi [110] aurait le plus d'intérêt à connaître; enfin, parce qu'elle donnerait du prix. aux livres immoraux ou séditieux qui échapperaient à la censure. On doit donc espérer que ce projet ne sera point adopté.

Je suis, etc.

Paris , ce 9 juillet 1814.

COMTE.

Notes

[1] Les tribunes de. la salle dans laquelle la chambre des députés tient ses séances ne peuvent contenir que la cent vingt millième partie des Français.

[2] S'il se trouvait quelque lecteur assez étranger aux lumières de son siècle pour contester cette vérité , qu'il en fasse l'expérience sur lui-même; qu'il tente, par exemple, de faire dans son esprit le calcul ou le raisonnement le plus simple sans le secours d'aucun signe; et s'il ne peut y parvenir, qu'il nous explique comment les hommes auraient pu raisonner sans un pareil secours.

[3] Voyez le Tableau historique des prisons d'Etat en France , sous le règne de Uuonaparte ; par M. Eve, dit Démaillot, prisonnier d'Etat pendant dix ans.

[4] Voilà sans doute pourquoi le ministre de l'intérieur n'affranchit de la censure que les mandemens, les catéchismes et les livres de prières.

[5] Esprit des lois , liv. iv , chap. 3.

[6] Id., liv. 5, chap. 14.

[7] Esprit des lois, liv. viii, chap. 7.

[8] Cette incertitude dans la marche du Gouvernement , produit un effet peut-être pire que le despotisme; car il n'est pas impossible qu'un despote ait un but fixe et parvienne à inspirer de la confiance à la nation.

[9] Je ne parle ici ni de ces gravures ni de ces libelles infâmes qu’on expose publiquement, ou qu'on laisse circuler sans en rechercher les auteurs : on croit déshonorer des hommes qui ne peuvent pas se défendre , et l'on se trompe; on ne déshonore que soi-même.

[10] Je ne parle point ici des arts frivoles, parce qu'on sait bien que tous les gouvernemens les ont encouragés , et pour de bonnes raisons; je parle des sciences qui ont eu pour objet le perfectionnement de l'espèce humaine dans l'art de se gouverner.

[11] « Il y a lieu à saisie et séquestre d'un ouvrage s'il, est déféré aux tribunaux par son contenu. » (Art. 13 du projet de loi. ) Or, comme le ministère public peut déférer arbitrairement tous les ouvrages aux tribunaux , et que la saisie précède le jugement , il est clair qu'on pourrait tous les faire saisir.

[12] Maniement de MM. les vicaires généraux du chapitre métropolitain de Paris, du 3 juin 1814, page 10.

2. Charles Dunoyer, ”De L’esprit public en France, et particulièrement de l’esprit des fonctionnaires publics” (July 1814)↩

Source

Charles Dunoyer, ”De L’esprit public en France, et particulièrement de l’esprit des fonctionnaires publics.” Le Censeur. No. 4. (33(sic)-28 July 1814), pp. 156-72.

Text

[156]

DE L'ESPRIT PUBLIC EN FRANCE, ET PARTICULIÈREMENT DE L'ESPRIT DES FONCTIONNAIRES PUBLICS.

Rien n'est plus différent, on peut même dire plus opposé que l'esprit social des peuples modernes et celui des peuples de l'antiquité. Le trait le plus saillant et le pins profond du caractère des anciens, c'est leur patriotisme. Ce sentiment qui sert de base leur moralité se mêle à tontes leurs affections [157] particulières, et les identifie en quelque sorte avec les corps politiques auxquels ils appartiennent. L'amour de la patrie , au contraire, ne forme qu'un trait presque imperceptible dans-la physionomie morale des modernes. Ils ne tiennent à l'Etat que de très-loin , et par un fil extrêmement faible; toute l'activité de leur ame s'exerce dans le cercle étroit de leurs affections individuelles et s'épuise sur de petits intérêts particuliers. Les citoyens des anciennes républiques étaient particulièrement liés entre eux par l'attachement commun qu'ils portaient à la patrie: ceux des états modernes ne tiennent à la chose publique qu'à cause des sentimens privés qui les unissent entre eux et dans la juste proportion de la force; de ces sentimens. Un ancien rapportait tout à l'Etat, un moderne ramène tout à lui ou au petit nombre d'individus avec lesquels il est en communauté d'affections ou d'intérêts; les anciens avaient de l'esprit public, les modernes se sont rarement élevés au-dessus de l'esprit de caste, de secte ou de cotterie, et depuis long-temps même l'égoïsme isole parmi eux la très-grande majorité des hommes.

Cette différence essentielle entre les mœurs des temps anciens et celles des temps modernes , devait être une conséquence inévitable de celle des institutions politiques des deux âges. Non-seulement les législateurs de l'antiquité avaient reconnu la souveraineté des peuples , mais ils leur avaient même laissé l'exercice immédiat du pouvoir souverain ; et comme cet exercice était devenu leur occupation [158] la plus habituelle et leur plaisir le plus vif, on conçoit aisément qu'ils eussent fini par considérer les affaires publiques comme leurs affaires les plus particulières, et l'intérêt de l'Etat comme leur intérêt le plus immédiat.

Dans nos temps modernes , au contraire , non-seulement très-peu de peuples ont exercé la souveraineté , soit par eux-mêmes, soit par délégation, mais presque toujours leurs gouvernemens ont dénié qu'elle résidât en eux; ils ont fait les efforts les plus soutenus et les mieux concertés pour les empêcher de se saisir du pouvoir suprême on d'en partager avec eux l'exercice; il les ont appelés leurs sujets, et ils les ont souvent traités comme leurs esclaves. Dès-lors, les hommes des états modernes n'ayant point d'existence publique, et ne tenant à leurs gouvernemens par aucun intérêt prochain, ont dû se replier sur eux-mêmes, et s'occuper uniquement de leur vie domestique et privée.

D'un autre côté, tandis que les institutions des anciens Etats formaient un système lié , dont toutes les parties, conçues dans un même esprit, agissaient sur les hommes d'une manière uniforme, et les conduisaient à un but commun , celles de nos gouvernemens modernes, faites à diverses époques , et dans des intentions souvent contraires , les poussent en mille sens opposés , et font qu'ils n'ont que des intérêts et des sentimens divers. Enfin tandis que chez les peuples célèbres de l'antiquité toutes les institutions tendaient à former des citoyens, [159] le seul objet commun de celles des états modernes , a presque toujours été d'empêcher aux hommes de le devenir. Dans cette vue, les gouvernemens ont proscrit tout ce qui pouvait les éclairer sur leurs droits politiques; ils ont favorisé les préjugés les plus propres à les tenir à cet égard dans l'ignorance ou dans l'erreur; ils ont accordé une protection spéciale aux sciences vaines et aux arts frivoles, à tout ce qui peut fausser l'esprit, ou amollir le cœur; et ils sont parvenus à faire des hommes beaux esprits et corrompus, qui savent tout hors se conduire, des hommes civilisé? qu'on peut enchaîner avec des rubans , des hommes faciles et polis qui sacrifient sans le moindre remords les intérêts de l'Etat à leur intérêt le plus futile, des hommes charmans enfin qui semblent animés d'un esprit de bienveillance universelle, et dont l'aine étroite et aride ne forme aucune pensée grande et généreuse.

Le peuple Français est, dit on , de tous les peuples le plus civilisé , le plus poli et le moins capable de patriotisme. Quand cela serait, il faudrait peu s'en étonner, en considérant les circonstances particulières dans lesquelles il s'est trouvé et les efforts qu'on a faits, pendant quatorze siècles , pour l'asservir et le corrompre. Son histoire démontre avec évidence que l'esprit public n'a pu se former chez lui à aucune époque, et que son gouvernement, ses lois, sa religion, ses préjugés et ses mœurs se sont constamment opposés à son développement, et à ses progrès.

[160]

Les Francs formaient un corps de nation avant leur établissement dans les Gaules. En se fixant parmi les Gaulois, le lien qui les avait uni jusqu'alors commence d'abord à se relâcher, et finit bientôt par se rompre. Ils sont quelque temps sans se confondre avec les vaincus; mais tandis que plusieurs causes les en tiennent séparés, d'autres causes les en rapprochent; de sorte que , sans faire encore un même corps avec les peuples des Gaules , ils sont pourtant moins étroitement unis entre eux. La conquête a donc pour effet immédiat d'affaiblir leur esprit national. Bientôt de nouvelles causes contribuent à l'affaiblir encore; les Francs , au lieu de se tenir ensemble dans une même contrée, se répandent et se fixent çà et là dans plusieurs provinces ; à mesure qu'ils se mêlent ainsi avec les Gaulois, leur caractère national s'efface, leur patriotisme s'attiédit, ils ne sentent plus l'intérêt commun qui les lie, et ils finissent par ne plus faire un corps de nation à part.

Cependant ils ne pouvaient pas en former un avec un peuple qu'une longue domination avait façonné au joug de l'esclavage, et qui depuis près de cinq siècles ne pensait et n'agissait que comme il plaisait aux empereurs de Rome. Aussi, en s'incorporant avec les Gaulois, perdent-ils leur caractère sans en acquérir un nouveau. L'amour du repos et des richesses subjugue leurs ames indépendantes; ils contractent toutes les faiblesses du peuple vaincu, et deviennent aussi propres que lui à la servitude. Leurs chefs profitent de ces dispositions pour [161] s'emparer de l'autorité souveraine qu'ils avaient Seuls exercée jusqu'alors; dès ce moment le gouvernement n'est plus qu'une tyrannie, la nation se trouve divisée en deux classes , celle des gouvernans et celle des gouvernés; et comme leurs intérêts ne sont plus communs , tout esprit national devient en quelque sorte impossible.

Bientôt les intérêts contraires se multiplient dans l'Etat, et rendent la naissance d'un esprit public de plus en plus difficile. Les grands, que les rois avaient comblés de biens, parce qu'ils avaient eu besoin de leur secours pour asservir le peuple, se croient assez puissans pour pouvoir résister aux rois, et se rendra indépendans de leur autorité. Les prêtres, qui n'avaient pas moins contribué que les grands à établir la domination des rois sur la terre , en faisant descendre leur pouvoir du ciel, et qui, pour prix de ce service , en avaient reçu des dons immenses; les prêtres, qui avaient fait particulièrement avec eux un trafic si lucratif de la justice divine, les prêtres croient pouvoir imiter l'exemple des grands, et proclament aussi leur indépendance. Dès ce moment les rois , les grands et les prêtres se font des guerres furieuses; et au sein de leurs sanglantes discordes, il se forme un nouveau genre de domination qui engendre bientôt de nouveaux désordres. Les leudes , les évêques et les abbés, introduisirent les seigneuries dans leurs terres; ces seigneuries se multiplient, et, deviennent autant de tyrannies d'un ordre subalterne; tyrannies d'autant plus rigoureuses, que [162] l’action en est plus immédiate, et que l’opprimé est placé plus près de l'oppresseur. Alors la France be trouve divisée en autant d'Etats ennemis qu'il y a de seigneuries particulières; et, dans chacun de ces petits états despotiques, il existe encore deux intérêts contraires, celui du maîtres et celui des esclaves. Enfin , on trouve le moyen de perpétuer les divisions et de naturaliser l'anarchie au sein delà France. On fait passer dans les familles les privilèges accordés aux individus ou usurpés par eux. Les bénéfices et les seigneuries deviennent héréditaires; par suite, les enfans d'un leude sont considérés comme leudes, les enfans d'un seigneur sont considérés comme seigneurs; certains individus se trouvent ainsi doués en naissant d'une certaine prééminence , et leurs familles, qu'on appelle nobles, forme une caste privilégiée qui doit rester à jamais séparée du reste des Français.

Telle est notre histoire sous les rois de la première race. C'est une des époques où la formation d'un esprit national rencontre le plus d'obstacles, à cause du nombre, de l'âpreté et de là violence des intérêts contraires.

Les institutions de Chàrlemagne consacrent en droit des distinctions d'ordres qui, jusqu'alors, n'avaient existé que de fait entre les Français. Pour former les assemblées nationales, il divise la nation en trois classes, le clergé, la noblesse et le peuple; distinction qui devait, ce semble, être éternelle et former un obstacle à jamais invincible à la réunion [163] des intérêts et à la naissance d'un esprit public. En même temps il laisse subsister les justices seigneuriales et les bénéfices. Cependant il modifie considérablement l'effet de ces institutions anarchiques. Il réprime les abus du pouvoir judiciaire exercé par les seigneurs , et il les détermine, par son exemple , à renoncer aux plus odieux des droits établis dans leurs terres. En faisant entrer le peuple dans les assemblées nationales, il cherche à le rapprocher des grands, à l'éclairer sur ses droits , et à ranimer en lui le sentiment de sa dignité et de son indépendance. Si nos pères eussent été moins abrutis par l'esclavage et la misère, peut-être ce grand homme aurait il réussi à leur rendre quelque vertu et à leur inspirer quelque patriotisme : mais quoiqu'il eût fait grâce à beaucoup d'abus , et qu'à certains égards ses institutions fussent très-faibles, elles se trouvèrent cependant trop fortes pour les Français d'alors , et ils furent incapables de les supporter; d'un autre côté , les successeurs de ce prince , loin de soutenir son ouvrage, ne firent qu'en accélérer la ruine par leur faiblesse et leur impéritie.

Aussitôt les désordres renaissent. avec une nouvelle violence; les nobles secouent toute espèce de subordination , et le peuple retombe dans sa première servitude. C'est alors que se forme le systême monstreux de la féodalité, système qui donne une apparence d'ordre à l'anarchie qui régnait entre les seigneurs, et qui, de toutes les tyrannies particulières , forme une chaîne immense d'oppression, dont le [164] premier anneau se rattache au trône, et qui descend et va s'appesantir jusque sur les dernières classes du peuple. Dans ce systême , le Roi est seigneur suzerain des grands qui tiennent leurs fiefs de la couronne , et ces grands sont ses vassaux directs; les vassaux du Roi sont à leur tour suzerains de nobles moins riches qu'eux, à qui ils donnent des terres à titre de fiefs; ces derniers sont encore suzerains de nouvaux vassaux à qui ils ont également cédé des fiefs, et ainsi de suite. Cet ordre de choses , qui semble devoir unir tous les possesseurs de fiefs , en les plaçant dans une sorte de dépendance hiérarchique , non-seulement les sépare davantage du peuple , dont il renforce les chaînes , mais devient même une nouvelle cause de dissensions entre eux. Les grands vassaux de la couronne, forts de la faiblesse des rois, se font un jeu de violer les obligations que leur impose leur engagement féodal; les petits vassaux imitent leur exemple et veulent aussi se rendre indépendans de leur suzerain; ils s'érigent tous en souverains dans leurs terres ; le joug qu'ils imposent à leurs sujets devient plus rigoureux que jamais; ils forment des coalitions; ils font la guerre au Roi, ils se l'a font entre eux; ils empiètent continuellement les uns sur les autres; en un mot, la conduite de nos petits seigneurs d'alors est une parodie complète de celle de tant de grands princes, qui, dans tous les temps, n'ont songé qu'à entretenir la servitude au sein de leurs états, et à porter la guerre au-dehors pour agrandir leur suzeraineté.

[166]

Cet état de violence, de discorde et de brigandage dure autant que la dynastie des Carlovingiens, dont il amène la chute ; et la population de la Fiance n'offre encore, pendant deux siècles., que deux classes d'hommes également dégradés , les uns par la tyrannie qu'ils exercent, les autres par le joug qu'ils supportent, et tous également incapables de se former des idées de patrie et de bien public. On ne pourrait comparer à cette époque et à la précédente, pour la nullité de l'esprit national, que celle à laquelle nous vivons , époque où les Français , beaucoup plus unis en apparence , sont peut-être plus séparés en réalité , et où l'égoïsme , qui divise encore mieux les hommes que l'anarchie et les guerres civiles , est parvenu à faire de chaque individu l'ennemi secrètement irréconciliable de tous ceux dont l'intérêt blesse le sien.

La féodalité se soutient encore long-temps sous les rois de la troisième race; elle s'affermit même sous les premiers Capétiens; son code se forme; les seigneurs, las de régler à coups d'épée leurs prétentions respectives , fixent, par des usages , leurs rapports entre eux et avec leurs vassaux. Ces usages confirment toutes leurs usurpations. Ils assurent leur indépendance du roi et la dépendance de leurs sujets; ils les investissent , dans leurs terres , de toutes les attributions de la souveraineté, du pouvoir législatif, du droit de justice, de celui débattre monnaie, de celui de faire , à leur gré , la paix et la guerre , et d'obliger leurs vassaux et leurs sujets [166] à s'armer pour lenrs querelles: en un mot, ils organisent dans l'état des états innombrables et croisent les intérêts de mille manières.

Nous disons que les seigneurs avaient droit de justice. Comme ils ne savaient que se battre et n'entendaient rien à la science des lois , ils introduisent dans leurs Cours féodales l'usage monstrueux des combats judiciaires et des autres. épreuves connues sous le nom de jugemens de Dieu, usage qui, plaçant le droit dans la force, et le crime ou l'innocence dans la manière dont on supporte des épreuves également absurdes et féroces, achève de démoraliser les esprits et les ferme pour des siècles à toutes les idées de législation , de justice et d'ordre sans lesquelles il ne saurait exister ni patrie ni patriotisme. L'usage du duel judiciaire a de plus cet effet particulier , qu'entretenant la barbarie des mœurs et l'habitude des combats, il est une cause toujours agissante de querelles , de brigandages et de division entre les citoyens.

C'est cet usage des duels judiciaires qui donne , naissance à ce fameux point d'honneur qui a toujours été, depuis, l'une des grandes règles de conduite des Français. L'orgueil et la férocité dictent ses premières maximes. La vanité du rang décide ce qui sera une offense , et la barbarie des mœurs détermine la manière dont elle sera vengée. Comme les roturiers ou vilains , dans leurs débats juridiques , ne peuvent se servir que du bâton , tandis que les gentilshommes se servent de leur épée , frapper [167] quelqu’un avec un bâton , c'est lui faire une injure qui demande du sang , parce que c'est le traiter comme un roturier Comme il n'ya que les roturiers qui se battent à visage découvert , donner un soufflet à un homme, c'est lui faire une insulte qui ne se peut laver qu'avec du sang, parce que c'est encore le traiter comme un roturier : ainsi , dans les principes du point d'honneur , une offense n'est une offense pour celui qui la reçoit , que parce qu'on le traite comme un roturier ; d'où l'on voit que le point d'honneur n'est qu'un sentiment faux et exagéré de la supériorité du rang , qu'il peint avec une odieuse énergie le mépris des hommes des premières classes pour ceux des classes inférieures , et qu'il établit entre les citoyens des barrières insurmontables. C'est tout ce que j'en dis ici : je ferai voir plus loin combien ce sentiment qu'un mot insignifiant peut révolter , supporte facilement des choses beaucoup plus déshonorantes, avec combien de bassesses il peut s'allier , et sous combien d'autres rapports il nuit à l'esprit public.

L'ordre de la chevalerie, qui prend naissance sous les premiers Capétiens , favorise beaucoup l'usage des duels, et, sous ce point de vue , il est fournie les combats judiciaires une cause de désordre et de division entre les Français. Il étend le code du point d'honneur et l'enrichit de quelques maximes utiles et généreuses ; mais il y fait entrer aussi plusieurs règles fausses ou bizarres , et il y laisse le principe anti-social qui lui sert de basse.—La galanterie que les. [168] chevaliers inventent, et qui devient un de leurs premiers devoirs, est un sentiment puérile et exagéré qui fausse leur esprit, qui rapetisse leurs aines, qui leur fait fairc, avec appareil, mille niaiseries, raille sottes extravagances , quelquefois des actions criminelles , et qui donne à leurs plus héroïques prouesses un motif presque toujours ridicule. Je ferai mieux voir ailleurs l'influence que la galanterie, et la politesse de mœurs qu'elle nous a donnée , ont eue sur notre esprit public.