FrÉdÉric Bastiat, "Justice et fraternitÉ," JDE (juin, 1848)

|

|

| Frédéric Bastiat (1801-1850) |

This is part of a collection of works by Frédéric Bastiat. See also the list of his works in chronological order.

T.215 |

1848.06.15 |

"Justice and Fraternity" (Justice et fraternité) |

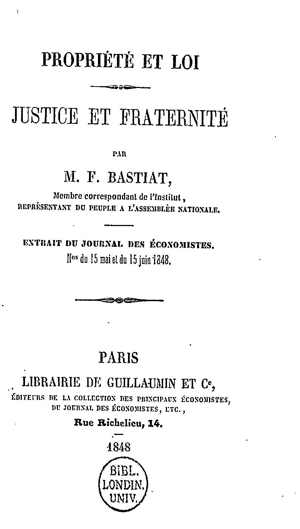

Journal des Économistes, 15 June 1848, T. 20, no. 82, pp. 310-27; also published as a pamphlet, Propriété et Loi. Justice et Fraternité (Property and Law. Justice and Fraternity) (Paris: Guillaumin, 1848). |

JDE article [PDF]; pamphlet [PDF]; OC4, pp. 298-326 and [HTML] |

[308]

JUSTICE ET FRATERNITÉ[1].

L’École économiste est en opposition, sur une foule de points, avec les nombreuses Écoles socialistes, qui se disent plusavancées, et qui sont, j’en conviens volontiers, plus actives et plus populaires. Nous avons pour adversaires (je ne veux pas dire pour détracteurs) les communistes, les fouriéristes, les owénistes, Cabet, L. Blanc, Proudhon, P. Leroux et bien d’autres.

Ce qu’il y a de singulier, c’est que ces écoles diffèrent entre elles au moins autant qu’elles diffèrent de nous. Il faut donc, d’abord, qu’elles admettent un principe commun à toutes, que nous n’admettons pas ; ensuite, que ce principe se prête à l’infinie diversité que nous voyons entre elles.

Je crois que ce qui nous sépare radicalement, c’est ceci :

L’Économie politique conclut à ne demander à la loi que la Justice universelle.

Le Socialisme, dans ses branches diverses, et par des applications dont le nombre est naturellement indéfini, demande de plus à la loi la réalisation du dogme de la Fraternité.

Or, qu’est-il arrivé ? Le Socialisme admet, avec Rousseau, [309] que l’ordre social tout entier est dans la Loi. On sait que Rousseau faisait reposer la société sur un contrat. Louis Blanc, dès la première page de son livre sur la Révolution, dit : « Le principe de la fraternité est celui qui, regardant comme solidaires les membres de la grande famille, tend à organiser un jour les sociétés,œuvre de l’homme, sur le modèle du corps humain, œuvre de Dieu. »

Partant de ce point, que la société est l’œuvre de l’homme, l’œuvre de la loi, les socialistes doivent en induire que rien n’existe dans la société, qui n’ait été ordonné et arrangé d’avance par le Législateur.

Donc, voyant l’Économie politique se borner à demander à la loi Justice partout et pour tous, Justice universelle, ils ont pensé qu’elle n’admettait pas la Fraternité dans les relations sociales.

Le raisonnement est serré. « Puisque la société est toute dans la loi, disent-ils, et puisque vous ne demandez à la loi que la justice, vous excluez donc la fraternité de la loi, et par conséquent de la société. »

De là ces imputations de rigidité, de froideur, de dureté, de sécheresse, qu’on a accumulées sur la science économique et sur ceux qui la professent.

Mais la majeure est-elle admissible ? Est-il vrai que toute la société soit renfermée dans la loi ? On voit de suite que si cela n’est pas, toutes ces imputations croulent.

Eh quoi ! dire que la loi positive, qui agit toujours avec autorité, par voie de contrainte, appuyée sur une force coercitive, montrant pour sanction la baïonnette ou le cachot, aboutissant à une clause pénale ; dire que la loi qui ne décrète ni l’affection, ni l’amitié, ni l’amour, ni l’abnégation, ni le dévouement, ni le sacrifice, ne peut davantage décréter ce qui les résume, la Fraternité, est-ce donc anéantir ou nier ces nobles attributs de notre nature ? Non certes ; c’est dire seulement que la société est plus vaste [310] que la loi ; qu’un grand nombre d’actes s’accomplissent, qu’une foule de sentiments se meuvent en dehors et au-dessus de la loi.

Quant à moi, au nom de la science, je proteste de toutes mes forces contre cette interprétation misérable, selon laquelle, parce que nous reconnaissons à la loi une limite, on nous accuse de nier tout ce qui est au-delà de cette limite. Ah ! qu’on veuille le croire, nous aussi nous saluons avec transport ce mot Fraternité, tombé il y a dix-huit siècles du haut de la montagne sainte et inscrit pour toujours sur notre drapeau républicain. Nous aussi nous désirons voir les individus, les familles, les nations s’associer, s’entr’aider, s’entre-secourir dans le pénible voyage de la vie mortelle. Nous aussi nous sentons battre notre cœur et couler nos larmes au récit des actions généreuses, soit qu’elles brillent dans la vie des simples citoyens, soit qu’elles rapprochent et confondent les classes diverses, soit surtout qu’elles précipitent les peuples prédestinés aux avant-postes du progrès et de la civilisation.

Et nous réduira-t-on à parler de nous-mêmes ? Eh bien ! qu’on scrute nos actes. Certes, nous voulons bien admettre que ces nombreux publicistes qui, de nos jours, veulent étouffer dans le cœur de l’homme jusqu’au sentiment de l’intérêt, qui se montrent si impitoyables envers ce qu’ils appellent l’individualisme, dont la bouche se remplit incessamment des mots dévouement, sacrifice, fraternité ; nous voulons bien admettre qu’ils obéissent exclusivement à ces sublimes mobiles qu’ils conseillent aux autres, qu’ils donnent des exemples aussi bien que des conseils, qu’ils ont eu soin de mettre leur conduite en harmonie avec leurs doctrines ; nous voulons bien les croire, sur leur parole, pleins de désintéressement et de charité ; mais enfin, il nous sera permis de dire que sous ce rapport nous ne redoutons pas la comparaison. [311]

Chacun de ces Décius a un plan qui doit réaliser le bonheur de l’humanité, et tous ont l’air de dire que si nous les combattons, c’est parce que nous craignons ou pour notre fortune, ou pour d’autres avantages sociaux. Non ; nous les combattons, parce que nous tenons leurs idées pour fausses, leurs projets pour aussi puérils que désastreux. Que s’il nous était démontré qu’on peut faire descendre à jamais le bonheur sur terre par une organisation factice, ou en décrétant la fraternité, il en est parmi nous qui, quoique économistes, signeraient avec joie ce décret de la dernière goutte de leur sang.

Mais il ne nous est pas démontré que la fraternité se puisse imposer. Si même, partout où elle se manifeste, elle excite si vivement notre sympathie, c’est parce qu’elle agit en dehors de toute contrainte légale. La fraternité est spontanée, ou n’est pas. La décréter, c’est l’anéantir. La loi peut bienforcer l’homme à rester juste ; vainement elle essaierait de leforcer à être dévoué.

Ce n’est pas moi, du reste, qui ai inventé cette distinction. Ainsi que je le disais tout à l’heure, il y a dix-huit siècles, ces paroles sortirent de la bouche du divin fondateur de notre religion :

« La loi vous dit : Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qui vous fût fait.

Et moi, je vous dis : Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fissent pour vous. »

Je crois que ces paroles fixent la limite qui sépare la Justice de la Fraternité. Je crois qu’elles tracent en outre une ligne de démarcation, je ne dirai pas absolue et infranchissable, mais théorique et rationnelle, entre le domaine circonscrit de la loi et la région sans borne de la spontanéité humaine.

Quand un grand nombre de familles, qui toutes, pour vivre, se développer et se perfectionner, ont besoin de [312] travailler, soit isolément, soit par association, mettent en commun une partie de leurs forces, que peuvent-elles demander à cette force commune, si ce n’est la protection de toutes les personnes, de tous les travaux, de toutes les propriétés, de tous les droits, de tous les intérêts ? cela, qu’est-ce autre chose que la Justice universelle ? Évidemment le droit de chacun a pour limite le droit absolument semblable de tous les autres. La loi ne peut donc faire autre chose que reconnaître cette limite et la faire respecter. Si elle permettait à quelques-uns de la franchir, ce serait au détriment de quelques autres. La loi serait injuste. Elle le serait bien plus encore si, au lieu de tolérer cet empiétement, elle l’ordonnait.

Qu’il s’agisse, par exemple, de propriété : le principe est que ce que chacun a fait par son travail lui appartient, encore que ce travail ait été comparativement plus ou moins habile, persévérant, heureux, et par suite plus ou moins productif. Que si deux travailleurs veulent unir leurs forces, pour partager le produit suivant des proportions convenues, ou échanger entre eux leurs produits, ou si l’un veut faire à l’autre un prêt ou un don, qu’est-ce qu’a à faire la loi ? Rien, ce me semble, si ce n’est exiger l’exécution des conventions, empêcher ou punir le dol, la violence et la fraude.

Cela veut-il dire qu’elle interdira les actes de dévouement et de générosité ? Qui pourrait avoir une telle pensée ? Mais ira-t-elle jusqu’à les ordonner ? Voilà précisément le point qui divise les économistes et les socialistes.

Si les socialistes veulent dire que, pour des circonstances extraordinaires, pour des cas urgents, l’État doit préparer quelques ressources, secourir certaines infortunes, ménager certaines transitions, mon Dieu, nous serons d’accord ; cela s’est fait ; nous désirons que cela se fasse mieux. Il est cependant un point, dans cette voie, qu’il ne faut pas [313] dépasser ; c’est celui où la prévoyance gouvernementale viendrait anéantir la prévoyance individuelle en s’y substituant. Il est de toute évidence que la charité organisée ferait, en ce cas, beaucoup plus de mal permanent que de bien passager.

Mais il ne s’agit pas ici de mesures exceptionnelles. Ce que nous recherchons, c’est ceci : la Loi, considérée au point de vue général et théorique, a-t-elle pour mission de constater et faire respecter la limite des droits réciproquespréexistants, ou bien de faire directement le bonheur des hommes, en provoquant des actes de dévouement, d’abnégation et de sacrifices mutuels ?

Ce qui me frappe dans ce dernier système (et c’est pour cela que dans cet écrit fait à la hâte j’y reviendrai souvent), c’est l’incertitude qu’il fait planer sur l’activité humaine et ses résultats, c’est l’inconnu devant lequel il place la société, inconnu qui est de nature à paralyser toutes ses forces.

La Justice, on sait ce qu’elle est, où elle est. C’est un point fixe, immuable. Que la loi la prenne pour guide, chacun sait à quoi s’en tenir, et s’arrange en conséquence.

Mais la Fraternité, où est son point déterminé ? quelle est sa limite ? quelle est sa forme ? Évidemment c’est l’infini. La fraternité, en définitive, consiste à faire un sacrifice pour autrui, àtravailler pour autrui. Quand elle est libre, spontanée, volontaire, je la conçois, et j’y applaudis. J’admire d’autant plus le sacrifice qu’il est plus entier. Mais quand on pose au sein d’une société ce principe, que la Fraternité sera imposée par la loi, c’est-à-dire, en bon français, que la répartition des fruits du travail sera faite législativement, sans égard pour les droits du travail lui-même ; qui peut dire dans quelle mesure ce principe agira, de quelle forme un caprice du législateur peut le revêtir, dans quelles institutions un décret peut du soir au lendemain l’incarner ? Or, je demande si, à ces conditions, une société peut exister ?

Remarquez que le Sacrifice, de sa nature, n’est pas, [314] comme la Justice, une chose qui ait une limite. Il peut s’étendre, depuis le don de l’obole jetée dans la sébile du mendiant jusqu’au don de la vie,usque ad mortem, mortem autem crucis. L’Évangile, qui a enseigné la Fraternité aux hommes, l’a expliquée par ses conseils. Il nous a dit : « Lorsqu’on vous frappera sur la joue droite, présentez la joue gauche. Si quelqu’un veut vous prendre votre veste, donnez-lui encore votre manteau. » Il a fait plus que de nous expliquer la fraternité, il nous en a donné le plus complet, le plus touchant et le plus sublime exemple au sommet du Golgotha.

Eh bien ! dira-t-on que la Législation doit pousser jusque-là la réalisation, par mesure administrative, du dogme de la Fraternité ? Ou bien s’arrêtera-t-elle en chemin ? Mais à quel degré s’arrêtera-t-elle, et selon quelle règle ? Cela dépendra aujourd’hui d’un scrutin, demain d’un autre.

Même incertitude quant à la forme. Il s’agit d’imposer des sacrifices à quelques-uns pour tous, ou à tous pour quelques-uns. Qui peut me dire comment s’y prendra la loi ? car on ne peut nier que le nombre des formules fraternitaires ne soit indéfini. Il n’y a pas de jour où il ne m’en arrive cinq ou six par la poste, et toutes, remarquez-le bien, complétement différentes. En vérité, n’est-ce pas folie de croire qu’une nation peut goûter quelque repos moral et quelque prospérité matérielle, quand il est admis en principe que, du soir au lendemain, le législateur peut la jeter toute entière dans l’un des cent mille moules fraternitaires qu’il aura momentanément préféré ?

Qu’il me soit permis de mettre en présence, dans leurs conséquences les plus saillantes, le système économiste et le système socialiste.

Supposons d’abord une nation qui adopte pour base de sa législation la Justice, la Justice universelle.

Supposons que les citoyens disent au gouvernement : [315] « Nous prenons sur nous la responsabilité de notre propre existence ; nous nous chargeons de notre travail, de nos transactions, de notre instruction, de nos progrès, de notre culte ; pour vous, votre seule mission sera de nous contenir tous, et sous tous les rapports, dans les limites de nos droits. »

Vraiment, on a essayé tant de choses, je voudrais que la fantaisie prit un jour à mon pays, ou à un pays quelconque, sur la surface du globe, d’essayer au moins celle-là. Certes, le mécanisme, on ne le niera pas, est d’une simplicité merveilleuse. Chacun exerce tous ses droits comme il l’entend, pourvu qu’il n’empiète pas sur les droits d’autrui. L’épreuve serait d’autant plus intéressante, qu’en point de fait, les peuples qui se rapprochent le plus de ce système surpassent tous les autres en sécurité, en prospérité, en égalité et en dignité. Oui, s’il me reste dix ans de vie, j’en donnerais volontiers neuf pour assister, pendant un an, à une telle expérience faite dans ma patrie. — Car voici, ce me semble, ce dont je serais l’heureux témoin.

En premier lieu, chacun serait fixé sur son avenir, en tant qu’il peut être affecté par la loi. Ainsi que je l’ai fait remarquer, la justice exacte est une chose tellement déterminée, que la législation qui n’aurait qu’elle en vue serait à peu près immuable. Elle ne pourrait varier que sur les moyens d’atteindre de plus en plus ce but unique : faire respecter les personnes et leurs droits. Ainsi, chacun pourrait se livrer à toutes sortes d’entreprises honnêtes sans crainte et sans incertitude. Toutes les carrières seraient ouvertes à tous ; chacun pourrait exercer ses facultés librement, selon qu’il serait déterminé par son intérêt, son penchant, son aptitude, ou les circonstances ; il n’y aurait ni priviléges, ni monopoles, ni restrictions d’aucune sorte.

Ensuite, toutes les forces du gouvernement étant appliquées à prévenir et à réprimer les dols, les fraudes, les délits, les crimes, les violences, il est à croire qu’elles [316] atteindraient d’autant mieux ce but qu’elles ne seraient pas disséminées, comme aujourd’hui, sur une foule innombrable d’objets étrangers à leurs attributions essentielles. Nos adversaires eux-mêmes ne nieront pas que prévenir et réprimer l’injustice ne soit la mission principale de l’État. Pourquoi donc cet art précieux de la prévention et de la répression a-t-il fait si peu de progrès chez nous ? Parce que l’État le néglige pour les mille autres fonctions dont on l’a chargé. Aussi la Sécurité n’est pas, il s’en faut de beaucoup, le trait distinctif de la société française. Elle serait complète sous le régime dont je me suis fait, pour le moment, l’analyste ; sécurité dans l’avenir, puisque aucune utopie ne pourrait s’imposer en empruntant la force publique ; sécurité dans le présent, puisque cette force serait exclusivement consacrée à combattre et anéantir l’injustice.

Ici, il faut bien que je dise un mot des conséquences qu’engendre la Sécurité. Voilà donc la Propriété sous ses formes diverses, foncière, mobilière, industrielle, intellectuelle, manuelle, complétement garantie. La voilà à l’abri des atteintes des malfaiteurs et, qui plus est, des atteintes de la Loi. Quelle que soit la nature des services que les travailleurs rendent à la société ou se rendent entre eux, ou échangent au-dehors, ces services auront toujours leurvaleur naturelle. Cette valeur sera bien encore affectée par les événements, mais au moins elle ne pourra jamais l’être par les caprices de la loi, par les exigences de l’impôt, par les intrigues, les prétentions et les influences parlementaires. Le prix des choses et du travail subira donc le minimum possible de fluctuation, et sous l’ensemble de toutes ces conditions réunies, il n’est pas possible que l’industrie ne se développe, que les richesses ne s’accroissent, que les capitaux ne s’accumulent avec une prodigieuse rapidité.

Or, quand les capitaux se multiplient, ils se font concurrence entre eux ; leur rémunération diminue, ou, en d’autres [317] termes, l’intérêt baisse. Il pèse de moins en moins sur le prix des produits. La part proportionnelle du capital dans l’œuvre commune va décroissant sans cesse. Cet agent du travail plus répandu devient à la portée d’un plus grand nombre d’hommes. Le prix des objets de consommation est soulagé de toute la part que le capital prélève en moins ; la vie est à bon marché, et c’est une première condition essentielle pour l’affranchissement des classes ouvrières[2].

En même temps, et par un effet de la même cause (l’accroissement rapide du capital), les salaires haussent de toute nécessité. Les capitaux, en effet, ne rendent absolument rien qu’à la condition d’être mis en œuvre. Plus ce fonds des salaires est grand et occupé, relativement à un nombre déterminé d’ouvriers, plus le salaire hausse.

Ainsi, le résultat nécessaire de ce régime de justice exacte, et par conséquent de liberté et de sécurité, c’est de relever les classes souffrantes de deux manières, d’abord en leur donnant la vie à bon marché, ensuite en élevant le taux des salaires.

Il n’est pas possible que le sort des ouvriers soit ainsi naturellement et doublement amélioré, sans que leur condition morale s’élève et s’épure. Nous sommes donc dans la voie de l’Égalité. Je ne parle pas seulement de cette égalité devant la loi, que le système implique évidemment puisqu’il exclut toute injustice, mais de l’égalité de fait, au physique et au moral, résultant de ce que la rémunération du travail augmente à mesure et par cela même que celle du capital diminue.

Si nous jetons les yeux sur les rapports de ce peuple avec les autres nations, nous trouvons qu’ils sont tous favorables à la paix. Se prémunir contre toute agression, voilà sa seule [318] politique. Il ne menace ni n’est menacé. Il n’a pas de diplomatie et bien moins encore de diplomatie armée. En vertu du principe de Justice universelle, nul citoyen ne pouvant, dans son intérêt, faire intervenir la loi pour empêcher un autre citoyen d’acheter ou de vendre au-dehors, les relations commerciales de ce peuple seront libres et très étendues. Personne ne conteste que ces relations ne contribuent au maintien de la paix. Elles constitueront pour lui un véritable et précieux système de défense, qui rendra à peu près inutiles les arsenaux, les places fortes, la marine militaire et les armées permanentes. Ainsi, toutes les forces de ce peuple seront affectées à des travaux productifs, nouvelle cause d’accroissement de capitaux avec toutes les conséquences qui en dérivent.

Il est aisé de voir qu’au sein de ce peuple, le gouvernement est réduit à des proportions fort exiguës, et les rouages administratifs à une grande simplicité. De quoi s’agit-il ? de donner à la force publique la mission unique de faire régner la justice parmi les citoyens. Or, cela se peut faire à peu de frais et ne coûte aujourd’hui même en France que vingt-six millions. Donc cette nation ne paiera pour ainsi dire pas d’impôts. Il est même certain que la civilisation et le progrès tendront à y rendre le gouvernement de plus en plus simple et économique, car plus la justice sera le fruit de bonnes habitudes sociales, plus il sera opportun de réduire la force organisée pour l’imposer.

Quand une nation est écrasée de taxes, rien n’est plus difficile et je pourrais dire impossible que de les répartir également. Les statisticiens et les financiers n’y aspirent plus. Il y a cependant une chose plus impossible encore, c’est de les rejeter sur les riches. L’État ne peut avoir beaucoup d’argent qu’en épuisant tout le monde et les masses surtout. Mais dans le régime si simple, auquel je consacre cet inutile plaidoyer, régime qui ne réclame que quelques [319] dizaines de millions, rien n’est plus aisé qu’une répartition équitable. Une contribution unique, proportionnelle à la propriété réalisée, prélevée en famille et sans frais au sein des conseils municipaux, y suffit. Plus de cette fiscalité tenace, de cette bureaucratie dévorante, qui sont la mousse et la vermine du corps social ; plus de ces contributions indirectes, de cet argent arraché par force et par ruse, de ces piéges fiscaux tendus sur toutes les voies du travail, de ces entraves qui nous font plus de mal encore par les libertés qu’elles nous ôtent que par les ressources dont elles nous privent.

Ai-je besoin de montrer que l’ordre serait le résultat infaillible d’un tel régime ? D’où pourrait venir le désordre ? Ce n’est pas de la misère ; elle serait probablement inconnue dans le pays, au moins à l’état chronique ; et si, après tout, il se révélait des souffrances accidentelles et passagères, nul ne songerait à s’en prendre à l’État, au gouvernement, à la loi. Aujourd’hui qu’on a admis en principe que l’État est institué pour distribuer la richesse à tout le monde, il est naturel qu’on lui demande compte de cet engagement. Pour le tenir, il multiplie les taxes et fait plus de misères qu’il n’en guérit. Nouvelles exigences de la part du public, nouvelles taxes de la part de l’État, et nous ne pouvons que marcher de révolution en révolution. Mais s’il était bien entendu que l’État ne doit prendre aux travailleurs que ce qui est rigoureusement indispensable pour les garantir contre toute fraude et toute violence, je ne puis apercevoir de quel côté viendrait le désordre.

Il est des personnes qui penseront que, sous un régime aussi simple, aussi facilement réalisable, la société serait bien morne et bien triste. Que deviendrait la grande politique ? à quoi serviraient les hommes d’État ? La représentation nationale elle-même, réduite à perfectionner le Code civil et le Code pénal, ne cesserait-elle pas d’offrir à la [320] curieuse avidité du public le spectacle de ses débats passionnés et de ses luttes dramatiques ?

Ce singulier scrupule vient de l’idée que gouvernement et société, c’est une seule et même chose ; idée fausse et funeste s’il en fut. Si cette identité existait, simplifier le gouvernement, ce serait, en effet, amoindrir la société.

Mais est-ce que, par cela seul que la force publique se bornerait à faire régner la justice, cela retrancherait quelque chose à l’initiative des citoyens ? Est-ce que leur action est renfermée, même aujourd’hui, dans des limites fixées par la loi ? Ne leur serait-il pas loisible, pourvu qu’ils ne s’écartassent pas de la justice, de former des combinaisons infinies, des associations de toute nature, religieuses, charitables, industrielles, agricoles, intellectuelles, et même phalanstériennes et icariennes ? N’est-il pas certain, au contraire, que l’abondance des capitaux favoriserait toutes ces entreprises ? Seulement, chacun s’y associerait volontairement à ses périls et risques. Ce que l’on veut, par l’intervention de l’État, c’est s’y associer aux risques et aux frais du public.

On dira sans doute : Dans ce régime, nous voyons bien la justice, l’économie, la liberté, la richesse, la paix, l’ordre et l’égalité, mais nous n’y voyons pas la fraternité.

Encore une fois, n’y a-t-il dans le cœur de l’homme que ce que le législateur y a mis ? A-t-il fallu, pour que la fraternité fit son apparition sur la terre, qu’elle sortit de l’urne d’un scrutin ? Est-ce que la loi vous interdit la charité, par cela seul qu’elle ne vous impose que la justice ? Croit-on que les femmes cesseront d’avoir du dévouement et un cœur accessible à la pitié, parce que le dévouement et la pitié ne leur seront pas ordonnés par le Code ? Et quel est donc l’article du Code qui, arrachant la jeune fille aux caresses de sa mère, la pousse vers ces tristes asiles où s’étalent les plaies hideuses du corps et les plaies plus hideuses encore de [321] l’intelligence ? Quel est l’article du Code qui détermine la vocation du prêtre ? À quelle loi écrite, à quelle intervention gouvernementale faut-il rapporter la fondation du christianisme, le zèle des apôtres, le courage des martyrs, la bienfaisance de Fénelon ou de François de Paule, l’abnégation de tant d’hommes qui, de nos jours, ont exposé mille fois leur vie pour le triomphe de la cause populaire[3] ?

Chaque fois que nous jugeons un acte bon et beau, nous voudrions, c’est bien naturel, qu’il se généralisât. Or, voyant [322] au sein de la société une force à qui tout cède, notre première pensée est de la faire concourir à décréter et imposer l’acte dont il s’agit. Mais la question est de savoir si l’on ne déprave pas ainsi et la nature de cette force et la nature de l’acte, rendu obligatoire de volontaire qu’il était. Pour ce qui me concerne, il ne peut pas m’entrer dans la tête que la loi, qui est la force, puisse être utilement appliquée à autre chose qu’à réprimer les torts et maintenir les droits.

Je viens de décrire une nation où il en serait ainsi. Supposons maintenant qu’au sein de ce peuple l’opinion prévale que la loi ne se bornera plus à imposer la justice ; qu’elle aspirera encore à imposer la fraternité.

Qu’arrivera-t-il ? Je ne serai pas long à le dire, car le lecteur n’a qu’à refaire en le renversant le tableau qui précède.

D’abord, une incertitude effroyable, une insécurité mortelle planera sur tout le domaine de l’activité privée ; car la fraternité peut revêtir des milliards de formes inconnues, et, par conséquent, des milliards de décrets imprévus. D’innombrables projets viendront chaque jour menacer toutes les relations établies. Au nom de la fraternité, l’un demanderal’uniformité des salaires, et voilà les classes laborieuses réduites à l’état de castes indiennes ; ni l’habileté, ni le courage, ni l’assiduité, ni l’intelligence ne pourront les relever ; une loi de plomb pèsera sur elles. Ce monde leur sera comme l’enfer du Dante :Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate. — Au nom de la fraternité, un autre demandera que le travail soit réduit à dix, à huit, à six à quatre heures ; et voilà la production arrêtée. — Comme il n’y aura plus de pain pour apaiser la faim, de drap pour garantir du froid, un troisième imaginera de remplacer le pain et le drap par dupapier-monnaie forcé. N’est-ce pas avec des écus que nous achetons ces choses ? Multiplier les écus, dira-t-il, c’est multiplier le pain et le drap ; multiplier le papier, c’est multiplier les écus. Concluez. — Un quatrième exigera qu’on [323] décrète l’abolition de la concurrence ; — un cinquième, l’abolition de l’intérêt personnel ; — celui-ci voudra que l’État fournisse du travail ; celui-là, de l’instruction, et cet autre, des pensions à tous les citoyens. — En voici un autre qui veut abattre tous les rois sur la surface du globe, et décréter, au nom de la fraternité, la guerre universelle. Je m’arrête. Il est bien évident que, dans cette voie, la source des utopies est inépuisable. Elles seront repoussées, dira-t-on. Soit ; mais il estpossible qu’elles ne le soient pas, et cela suffit pour créer l’incertitude, le plus grand fléau du travail.

Sous ce régime, les capitaux ne pourront se former. Ils seront rares, chers, concentrés. Cela veut dire que les salaires baisseront, et que l’inégalité creusera, entre les classes, un abîme de plus en plus profond.

Les finances publiques ne tarderont pas d’arriver à un complet désarroi. Comment pourrait-il en être autrement quand l’État est chargé de fournir tout à tous ? Le peuple sera écrasé d’impôts, on fera emprunt sur emprunt ; après avoir épuisé le présent, on dévorera l’avenir.

Enfin, comme il sera admis en principe que l’État est chargé de faire de la fraternité en faveur des citoyens, on verra le peuple tout entier transformé en solliciteur. Propriété foncière, agriculture, industrie, commerce, marine, compagnies industrielles, tout s’agitera pour réclamer les faveurs de l’État. Le Trésor public sera littéralement au pillage. Chacun aura de bonnes raisons pour prouver que la fraternité légale doit être entendue dans ce sens : « Les avantages pour moi et les charges pour les autres. » L’effort de tous tendra à arracher à la législature un lambeau de privilégefraternel. Les classes souffrantes, quoique ayant le plus de titres, n’auront pas toujours le plus de succès ; or, leur multitude s’accroîtra sans cesse, d’où il suit qu’on ne pourra marcher que de révolution en révolution. [324]

En un mot, on verra se dérouler tout le sombre spectacle dont, pour avoir adopté cette funeste idée defraternité légale, quelques sociétés modernes nous offrent la préface.

Je n’ai pas besoin de le dire : cette pensée a sa source dans des sentiments généreux, dans des intentions pures. C’est même par là qu’elle s’est concilié si rapidement la sympathie des masses, et c’est par là aussi qu’elle ouvre un abîme sous nos pas, si elle est fausse.

J’ajoute que je serai heureux, pour mon compte, si on me démontre qu’elle ne l’est pas. Eh ! mon Dieu, si l’on peut décréter la fraternité universelle, et donner efficacement à ce décret la sanction de la force publique ; si, comme le veut Louis Blanc, on peut faire disparaître du monde, par assis et levé, le ressort de l’intérêt personnel ; si l’on peut réaliser législativement cet article du programme de la Démocratie pacifique :Plus d’égoïsme ; si l’on peut faire que l’État donne tout à tous, sans rien recevoir de personne, qu’on le fasse. Certes, je voterai le décret et me réjouirai que l’humanité arrive à la perfection et au bonheur par un chemin si court et si facile.

Mais, il faut bien le dire, de telles conceptions nous semblent chimériques et futiles jusqu’à la puérilité. Qu’elles aient éveillé des espérances dans la classe qui travaille, qui souffre, et n’a pas le temps de réfléchir, cela n’est pas surprenant. Mais comment peuvent-elles égarer des publicistes de mérite ?

À l’aspect des souffrances qui accablent un grand nombre de nos frères, ces publicistes ont pensé qu’elles étaient imputables à laliberté qui est la justice. Ils sont partis de cette idée que le système de la liberté, de la justice exacte, avait été mis légalement à l’épreuve, et qu’il avait failli. Ils en ont conclu que le temps était venu de faire faire à la législation un pas de plus, et qu’elle devait enfin s’imprégner du principe de lafraternité. De là, ces écoles saint-simoniennes, fouriéristes, communistes, owénistes ; de là, ces tentatives [325] d’organisation du travail ; ces déclarations que l’État doit la subsistance, le bien-être, l’éducation à tous les citoyens ; qu’il doit être généreux, charitable, présent à tout, dévoué à tous ; que sa mission est d’allaiter l’enfance, d’instruire la jeunesse, d’assurer du travail aux forts, de donner des retraites aux faibles ; en un mot, qu’il a à intervenir directement pour soulager toutes les souffrances, satisfaire et prévenir tous les besoins, fournir des capitaux à toutes les entreprises, des lumières à toutes les intelligences, des baumes à toutes les plaies, des asiles à toutes les infortunes, et même des secours et du sang français à tous les opprimés sur la surface du globe.

Encore une fois, qui ne voudrait voir tous ces bienfaits découler sur le monde de laloi comme d’une source intarissable ? Qui ne serait heureux de voir l’État assumer sur lui toute peine, toute prévoyance, toute responsabilité, tout devoir, tout ce qu’une Providence, dont les desseins sont impénétrables, a mis de laborieux et de lourd à la charge de l’humanité, et réserver aux individus dont elle se compose le côté attrayant et facile, les satisfactions, les jouissances, la certitude, le calme, le repos, un présent toujours assuré, un avenir toujours riant, la fortune sans soins, la famille sans charges, le crédit sans garanties, l’existence sans efforts ?

Certes, nous voudrions tout cela,si c’était possible. Mais, est-ce possible ? Voilà la question. Nous ne pouvons comprendre ce qu’on désigne par l’État. Nous croyons qu’il y a, dans cette perpétuelle personnification de l’État, la plus étrange, la plus humiliante des mystifications. Qu’est-ce donc que cet État qui prend à sa charge toutes les vertus, tous les devoirs, toutes les libéralités ? D’où tire-t-il ces ressources, qu’on le provoque à épancher en bienfaits sur les individus ? N’est-ce pas des individus eux-mêmes ? Comment donc ces ressources peuvent-elles s’accroître en passant par les mains d’un intermédiaire parasite et dévorant ? N’est-il pas clair, [326] au contraire, que ce rouage est de nature à absorber beaucoup de forces utiles et à réduire d’autant la part des travailleurs ? Ne voit-on pas aussi que ceux-ci y laisseront, avec une portion de leur bien-être, une portion de leur liberté ?

À quelque point de vue que je considère la loi humaine, je ne vois pas qu’on puisse raisonnablement lui demander autre chose que la Justice.

Qu’il s’agisse, par exemple, de religion. Certes, il serait à désirer qu’il n’y eût qu’une croyance, une foi, un culte dans le monde, à la condition que ce fût lavraie foi. Mais, quelque désirable que soit l’Unité, — la diversité, c’est-à-dire la recherche et la discussion valent mieux encore, tant que ne luira pas pour les intelligences le signe infaillible auquel cettevraie foi se fera reconnaître. L’intervention de l’État, alors même qu’elle prendrait pour prétexte la Fraternité, serait donc une oppression, uneinjustice, si elle prétendait fonder l’Unité ; car qui nous répond que l’État, à son insu peut-être, ne travaillerait pas à étouffer la vérité au profit de l’erreur ? L’Unité doit résulter de l’universel assentiment de convictions libres et de la naturelle attraction que la vérité exerce sur l’esprit des hommes. Tout ce qu’on peut donc demander à la loi, c’est la liberté pour toutes les croyances, quelque anarchie qui doive en résulter dans le monde pensant. Car, qu’est-ce que cette anarchie prouve ? que l’Unité n’est pas à l’origine, mais à la fin de l’évolution intellectuelle. Elle n’est pas un point de départ, elle est une résultante. La loi qui l’imposerait serait injuste, et si la justice n’implique pas nécessairement la fraternité, on conviendra du moins que la fraternité exclut l’injustice.

De même pour l’enseignement. Qui ne convient que, si l’on pouvait être d’accord sur le meilleur enseignement possible, quant à la matière et quant à la méthode, l’enseignement unitaire ou gouvernemental serait préférable, puisque, dans l’hypothèse, il ne pourrait exclure législativement que [327] l’erreur ? Mais, tant que ce critérium n’est pas trouvé, tant que le législateur, le ministre de l’Instruction publique, ne porteront pas sur leur front un signe irrécusable d’infaillibilité, la meilleure chance pour que la vraie méthode se découvre et absorbe les autres, c’est la diversité, les épreuves, l’expérience, les efforts individuels, placés sous l’influence de l’intérêt au succès, en un mot, la liberté. La pire chance, c’est l’éducation décrétée et uniforme ; car, dans ce régime, l’Erreur est permanente, universelle et irrémédiable. Ceux donc qui, poussés par le sentiment de la fraternité, demandent que laloi dirige et impose l’éducation, devraient se dire qu’ils courent la chance que la loi ne dirige et n’impose que l’erreur ; que l’interdiction légale peut frapper la Vérité, en frappant les intelligences qui croient en avoir la possession. Or, je le demande, est-ce une fraternité véritable que celle qui a recours à la force pour imposer, ou tout au moins pour risquer d’imposer l’Erreur ? On redoute la diversité, on la flétrit sous le nom d’anarchie ; mais elle résulte forcément de la diversité même des intelligences et des convictions, diversité qui tend d’ailleurs à s’effacer par la discussion, l’étude et l’expérience. En attendant, quel titre a un système à prévaloir sur les autres par la loi ou la force ? Ici encore nous trouvons que cette prétendue fraternité, qui invoque la loi, ou la contrainte légale, est en opposition avec la Justice.

Je pourrais faire les mêmes réflexions pour la presse, et, en vérité, j’ai peine à comprendre pourquoi ceux qui demandent l’Éducation Unitaire par l’État, ne réclament pas la Presse Unitaire par l’État. La presse est un enseignement aussi. La presse admet la discussion, puisqu’elle en vit. Il y a donc là aussi diversité, anarchie. Pourquoi pas, dans ces idées, créer un ministère de la publicité et le charger d’inspirer tous les livres et tous les journaux de France ? Ou l’État est infaillible, et alors nous ne saurions mieux faire que de lui soumettre le domaine entier des intelligences ; ou il [328] ne l’est pas, et, en ce cas, il n’est pas plus rationnel de lui livrer l’éducation que la presse.

Si je considère nos relations avec les étrangers, je ne vois pas non plus d’autre règle prudente, solide, acceptable pour tous, telle enfin qu’elle puisse devenir uneloi, que la Justice. Soumettre ces relations au principe de la fraternité légale, forcée, c’est décréter la guerre perpétuelle, universelle, car c’est mettre obligatoirement notre force, le sang et la fortune des citoyens, au service de quiconque les réclamera pour servir une cause qui excite la sympathie du législateur. Singulière fraternité. Il y a longtemps que Cervantes en a personnifié la vanité ridicule.

Mais c’est surtout en matière de travail que le dogme de la fraternité me semble dangereux, lorsque, contrairement à l’idée qui fait l’essence de ce mot sacré, on songe à le faire entrer dans nos Codes, avec accompagnement de la disposition pénale qui sanctionne toute loi positive.

La fraternité implique toujours l’idée de dévouement, de sacrifice, c’est en cela qu’elle ne se manifeste pas sans arracher des larmes d’admiration. Si l’on dit, comme certains socialistes, que ses actes sontprofitables à leur auteur, il n’y a pas à les décréter ; les hommes n’ont pas besoin d’une loi pour être déterminés à faire des profits. En outre, ce point de vue ravale et ternit beaucoup l’idée de fraternité.

Laissons-lui donc son caractère, qui est renfermé dans ces mots :Sacrifice volontaire déterminé par le sentiment fraternel.

Si vous faites de la fraternité une prescription légale, dont les actes soient prévus et rendus obligatoires par le Code industriel, que reste-t-il de cette définition ? Rien qu’une chose : le sacrifice ; mais le sacrifice involontaire, forcé, déterminé par la crainte du châtiment. Et, de bonne foi, qu’est-ce qu’un sacrifice de cette nature, imposé à l’un au profit de l’autre ? Est-ce de la fraternité ? Non, c’est [329] de l’injustice ; il faut dire le mot, c’est de la spoliation légale, la pire des spoliations, puisqu’elle est systématique, permanente et inévitable.

Que faisait Barbès quand, dans la séance du 15 mai, il décrétait un impôt d’un milliard en faveur des classes souffrantes ? Il mettait en pratique votre principe. Cela est si vrai, que la proclamation de Sobrier, qui conclut comme le discours de Barbès, est précédée de ce préambule : « Considérant qu’il faut que la fraternité ne soit plus un vain mot, mais se manifeste par des actes, décrète : les capitalistes, connus comme tels, verseront, etc. »

Vous qui vous récriez, quel droit avez-vous de blâmer Barbès et Sobrier ? Qu’ont-ils fait, si ce n’est être un peu plus conséquents que vous, et pousser un peu plus loin votre propre principe ?

Je dis que lorsque ce principe est introduit dans la législation, alors même qu’il n’y ferait d’abord qu’une apparition timide, il frappe d’inertie le capital et le travail ; car rien ne garantit qu’il ne se développera pas indéfiniment. Faut-il donc tant de raisonnements pour démontrer que, lorsque les hommes n’ont plus la certitude de jouir du fruit de leur travail, ils ne travaillent pas ou travaillent moins ? L’insécurité, qu’on le sache bien, est, pour les capitaux, le principal agent de la paralysation. Elle les chasse, elle les empêche de se former ; et que deviennent alors les classes mêmes dont on prétendait soulager les souffrances ? Je le pense sincèrement, cette cause seule suffit pour faire descendre en peu de temps la nation la plus prospère au-dessous de la Turquie.

Le sacrifice imposé aux uns en faveur des autres, par l’opération des taxes, perd évidemment le caractère de fraternité. Qui donc en a le mérite ? Est-ce le législateur ? Il ne lui en coûte que de déposer une boule dans l’urne. Est-ce le percepteur ? Il obéit à la crainte d’être destitué. Est-ce le [330] contribuable ? Il paie à son corps défendant. À qui donc rapportera-t-on le mérite que le dévouement implique ? Où en cherchera-t-on la moralité ?

La spoliation extra-légale soulève toutes les répugnances, elle tourne contre elle toutes les forces de l’opinion et les met en harmonie avec les notions de justice. La spoliation légale s’accomplit, au contraire, sans que la conscience en soit troublée, ce qui ne peut qu’affaiblir au sein d’un peuple le sentiment moral.

Avec du courage et de la prudence, on peut se mettre à l’abri de la spoliation contraire aux lois. Rien ne peut soustraire à la spoliation légale. Si quelqu’un l’essaie, quel est l’affligeant spectacle qui s’offre à la société ? Un spoliateur armé de la loi, une victime résistant à la loi.

Quand, sous prétexte de fraternité, le Code impose aux citoyens des sacrifices réciproques, la nature humaine ne perd pas pour cela ses droits. L’effort de chacun consiste alors à apporter peu à la masse des sacrifices, et à en retirer beaucoup. Or, dans cette lutte, sont-ce les plus malheureux qui gagnent ? Non certes, mais les plus influents et les plus intrigants.

L’union, la concorde, l’harmonie, sont-elles au moins le fruit de la fraternité ainsi comprise ? Ah ! sans doute, la fraternité, c’est la chaîne divine qui, à la longue, confondra dans l’unité les individus, les familles, les nations et les races ; mais c’est à la condition de rester ce qu’elle est, c’est-à-dire le plus libre, le plus spontané, le plus volontaire, le plus méritoire, le plus religieux des sentiments. Ce n’est pas son masque qui accomplira le prodige, et la spoliation légale aura beau emprunter le nom de la fraternité, et sa figure, et ses formules, et ses insignes ; elle ne sera jamais qu’un principe de discorde, de confusion, de prétentions injustes, d’effroi, de misère, d’inertie et de haines.

On nous fait une grave objection. On nous dit : Il est bien [331] vrai que la liberté, l’égalité devant la loi, c’est la justice. Mais la justice exacte reste neutre entre le riche et le pauvre, le fort et le faible, le savant et l’ignorant, le propriétaire et le prolétaire, le compatriote et l’étranger. Or,les intérêts étant naturellement antagoniques, laisser aux hommes leur liberté, ne faire intervenir entre eux que des lois justes, c’est sacrifier le pauvre, le faible, l’ignorant, le prolétaire, l’athlète qui se présente désarmé au combat.

« Que pouvait-il résulter, dit M. Considérant, de cette liberté industrielle, sur laquelle on avait tant compté, de ce fameux principe delibre concurrence, que l’on croyait si fortement doué d’un caractère d’organisation démocratique ? Il n’en pouvait sortir que l’asservissement général, l’inféodation collective des masses dépourvues de capitaux, d’armes industrielles, d’instruments de travail, d’éducation enfin, à la classe industriellement pourvue et bien armée. On dit : « La lice est ouverte, tous les individus sont appelés au combat, les conditions sont égales pour tous les combattants. » Fort bien, on n’oublie qu’une seule chose, c’est que, sur ce grand champ de guerre, les uns sont instruits, aguerris, équipés, armés jusqu’aux dents, qu’ils ont en leur possession un grand train d’approvisionnement, de matériel, de munitions et de machines de guerre, qu’ils occupent toutes les positions, et que les autres dépouillés, nus, ignorants, affamés, sont obligés, pour vivre au jour le jour et faire vivre leurs femmes et leurs enfants, d’implorer de leursadversaires eux-mêmes un travail quelconque et un maigre salaire[4]. »

Quoi ! l’on compare le travail à la guerre ! Ces armes, qu’on nomme capitaux, qui consistent en approvisionnements de toute espèce, et qui ne peuvent jamais être employés qu’à vaincre la nature rebelle, on les assimile, par un sophisme déplorable, à ces armes sanglantes que, dans les combats, les hommes tournent les uns contre les autres ! En vérité, il est trop facile de calomnier l’ordre industriel [332] quand, pour le décrire, on emprunte tout le vocabulaire des batailles.

La dissidence profonde, irréconciliable sur ce point entre les socialistes et les économistes, consiste en ceci : les socialistes croient à l’antagonisme essentiel des intérêts. Les économistes croient à l’harmonie naturelle, ou plutôt à l’harmonisation nécessaire et progressive des intérêts. Tout est là.

Partant de cette donnée que les intérêts sont naturellement antagoniques, les socialistes sont conduits, par la force de la logique, à chercher pour les intérêts une organisationartificielle, ou même à étouffer, s’ils le peuvent, dans le cœur de l’homme, le sentiment de l’intérêt. C’est ce qu’ils ont essayé au Luxembourg. Mais s’ils sont assez fous, ils ne sont pas assez forts, et il va sans dire qu’après avoir déclamé, dans leurs livres, contre l’individualisme, ils vendent leurs livres et se conduisent absolument comme le vulgaire dans le train ordinaire de la vie.

Ah ! sans doute, si les intérêts sont naturellement antagoniques, il faut fouler aux pieds la Justice, la Liberté, l’Égalité devant la loi. Il faut refaire le monde, ou, comme ils disent,reconstituer la société sur un des plans nombreux qu’ils ne cessent d’inventer. À l’intérêt, principe désorganisateur, il faut substituer ledévouement légal, imposé, involontaire, forcé, en un mot la Spoliation organisée ; et comme ce nouveau principe ne peut que soulever des répugnances et des résistances infinies, on essaiera d’abord de le faire accepter sous le nom menteur de Fraternité, après quoi on invoquera la loi, qui est la force.

Mais si la Providence ne s’est pas trompée, si elle a arrangé les choses de telle sorte que les intérêts, sous la loi de justice, arrivent naturellement aux combinaisons les plus harmoniques ; si, selon l’expression de M. de Lamartine, ils se font par la liberté une justice que l’arbitraire ne peut [333] leur faire ; si l’égalité des droits est l’acheminement le plus certain, le plus direct vers l’égalité de fait, oh ! alors, nous pouvons ne demander à la loi que justice, liberté, égalité, comme on ne demande que l’éloignement des obstacles pour que chacune des gouttes d’eau qui forment l’Océan prenne son niveau.

Et c’est là la conclusion à laquelle arrive l’Économie politique. Cette conclusion, elle ne la cherche pas, elle la trouve ; mais elle se réjouit de la trouver ; car enfin, n’est-ce pas une vive satisfaction pour l’esprit que de voir l’harmonie dans la liberté, quand d’autres sont réduits à la demander à l’arbitraire ?

Les paroles haineuses que nous adressent souvent les socialistes sont en vérité bien étranges ! Eh quoi ! si par malheur nous avons tort, ne devraient-ils pas le déplorer ? Que disons-nous ? Nous disons : Après mûr examen, il faut reconnaître que Dieu a bien fait, en sorte que la meilleure condition du progrès, c’est la justice et la liberté.

Les Socialistes nous croient dans l’erreur ; c’est leur droit. Mais ils devraient au moins s’en affliger ; car notre erreur, si elle est démontrée, implique l’urgence de substituer l’artificiel au naturel, l’arbitraire à la liberté, l’invention contingente et humaine à la conception éternelle et divine.

Supposons qu’un professeur de chimie vienne dire : « Le monde est menacé d’une grande catastrophe ; Dieu n’a pas bien pris ses précautions. J’ai analysé l’air qui s’échappe des poumons humains, et j’ai reconnu qu’il n’était plus propre à la respiration ; en sorte qu’en calculant le volume de l’atmosphère, je puis prédire le jour où il sera vicié tout entier, et où l’humanité périra par la phtisie, à moins qu’elle n’adopte un mode de respiration artificielle de mon invention. »

Un autre professeur se présente et dit : « Non, l’humanité ne périra pas ainsi. Il est vrai que l’air qui a servi à la vie [334] animale est vicié pour cette fin ; mais il est propre à la vie végétale, et celui qu’exhalent les végétaux est favorable à la respiration de l’homme. Une étude incomplète avait induit à penser que Dieu s’était trompé ; une recherche plus exacte montre qu’il a mis l’harmonie dans ses œuvres. Les hommes peuvent continuer à respirer comme la nature l’a voulu. »

Que dirait-on si le premier professeur accablait le second d’injures, en disant : « Vous êtes un chimiste au cœur dur, sec et froid ; vous prêchez l’horriblelaisser-faire ; vous n’aimez pas l’humanité, puisque vous démontrez l’inutilité de mon appareil respiratoire ? »

Voilà toute notre querelle avec les socialistes. Les uns et les autres nous voulons l’harmonie. Ils la cherchent dans les combinaisons innombrables qu’ils veulent que la loi impose aux hommes ; nous la trouvons dans la nature des hommes et des choses.

Ce serait ici le lieu de démontrer que les intérêts tendent à l’harmonie, car c’est toute la question ; mais il faudrait faire un cours d’économie politique, et le lecteur m’en dispensera pour le moment[5]. Je dirai seulement ceci : Si l’Économie politique arrive à reconnaître l’harmonie des intérêts, c’est qu’elle ne s’arrête pas, comme le Socialisme, aux conséquences immédiates des phénomènes, mais qu’elle va jusqu’aux effets ultérieurs et définitifs. C’est là tout le secret. Les deux écoles différent exactement comme les deux chimistes dont je viens de parler ; l’une voit la partie, et l’autre l’ensemble. Par exemple, quand les socialistes voudront se donner la peine de suivre jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au consommateur, au lieu de s’arrêter au producteur, [335] les effets de la concurrence, ils verront qu’elle est le plus puissant agent égalitaire et progressif, qu’elle se fasse à l’intérieur ou qu’elle vienne du dehors. Et c’est parce que l’économie politique trouve, dans cet effet définitif, ce qui constitue l’harmonie, qu’elle dit : Dans mon domaine,il y a beaucoup à apprendre et peu à faire. Beaucoup à apprendre, puisque l’enchaînement des effets ne peut être suivi qu’avec une grande application ; peu à faire, puisque de l’effet définitif sort l’harmonie du phénomène tout entier.

Il m’est arrivé de discuter cette question avec l’homme éminent que la Révolution a élevé à une si grande hauteur. Je lui disais : La loi agissant par voie de contrainte, on ne peut lui demander que la justice. Il pensait que les peuples peuvent de plus attendre d’elle la Fraternité. Au mois d’août dernier, il m’écrivait : « Si jamais, dans un temps de crise, je parviens au timon des affaires, votre idée sera la moitié de mon symbole. » Et moi, je lui réponds ici : « La seconde moitié de votre symbole étouffera la première, car vous ne pouvez faire de la fraternité légale sans faire de l’injustice légale[6]. »

En terminant, je dirai aux Socialistes : Si vous croyez que l’économie politique repousse l’association, l’organisation, la fraternité, vous êtes dans l’erreur.

L’association ! Et ne savons-nous pas que c’est la société même se perfectionnant sans cesse ?

L’organisation ! Et ne savons-nous pas qu’elle fait toute [336] la différence qu’il y a entre un amas d’éléments hétérogènes et les chefs-d’œuvre de la nature ?

La fraternité ! Et ne savons-nous pas qu’elle est à la justice ce que les élans du cœur sont aux froids calculs de l’esprit ?

Nous sommes d’accord avec vous là-dessus ; nous applaudissons à vos efforts pour répandre sur le champ de l’humanité une semence qui portera ses fruits dans l’avenir.

Mais nous nous opposons à vous, dès l’instant que vous faites intervenir la loi et la taxe, c’est-à-dire la contrainte et la spoliation ; car, outre que ce recours à la force témoigne que vous avez plus de foi en vous que dans le génie de l’humanité, il suffit, selon nous, pour altérer la nature même et l’essence de ce dogme dont vous poursuivez la réalisation[7].

Endnotes

- ↑ Article inséré au n° du 15 juin 1848, duJournal des économistes. (Note de l’éditeur.)

- ↑ Voy., au tome V, le pamphletCapital et Rente, et auxHarmonies économiques, tome VI, le chapitre vii.(Note de l’éditeur.)

- ↑ Dans la pratique, les hommes ont toujours distingué entre unmarché et un acte de pure bienveillance. Je me suis plu quelquefois à observer l’homme le plus charitable, le cœur le plus dévoué, l’âme la plus fraternelle que je connaisse. Le curé de mon village pousse à un rare degré l’amour du prochain et particulièrement du pauvre. Cela va si loin que lorsque, pour venir au secours du pauvre, il s’agit de soutirer l’argent du riche, le brave homme n’est pas très-scrupuleux sur le choix des moyens.

Il avait retiré chez lui une religieuse septuagénaire, de celles que la révolution avait dispersées dans le monde. Pour donner une heure de distraction à sa pensionnaire, lui, qui n’avait jamais touché une carte, apprit le piquet ; et il fallait le voir se donner l’air d’être passionné pour le jeu, afin que la religieuse se persuadât à elle-même qu’elle était utile à son bienfaiteur. Cela a duré quinze ans. Mais voici ce qui transforme un acte de simple condescendance en véritable héroïsme. — La bonne religieuse était dévorée d’un cancer, qui répandait autour d’elle une horrible puanteur, dont elle n’avait pas la conscience. Or, on remarqua que le curé ne prenait jamais de tabac pendant la partie, de peur d’éclairer la pauvre infirme sur sa triste position. — Combien de gens ont eu la croix, ce 1er mai, incapables de faire un seul jour ce que mon vieux prêtre a fait pendant quinze années !

Eh bien ! j’ai observé ce prêtre et je puis assurer que, lorsqu’il faisait un marché, il était tout aussi vigilant qu’un honorable commerçant du Marais. Il défendait son terrain, regardait au poids, à la mesure, à la qualité, au prix, et ne se croyait nullement tenu de mêler la charité et la fraternité à cette affaire.

Dépouillons donc ce motFraternité de tout ce que, dans ces derniers temps, on y a joint de faux, de puéril et de déclamatoire.(Ébauche inédite de l’auteur, écrite vers la fin de 1847.)

- ↑ Voy., ci-aprèsPropriété et Spoliation, y compris la note finale. Voy. aussi, au tome II, la réponse à une lettre de M. Considérant.(Note de l’éditeur.)

- ↑ Déjà plusieurs chapitres desHarmonies économiques avaient alors été publiés dans leJournal des Économistes, et l’auteur ne devait pas tarder à continuer cet ouvrage.(Note de l’éditeur.)

- ↑ Au moment où l’on préparait à Marseille, en août 1847, une réunion publique en faveur de la liberté des échanges, Bastiat rencontra M. de Lamartine en cette ville et s’entretint longuement avec lui de la liberté commerciale, puis de la liberté en toute chose, dogme fondamental de l’économie politique. — Voy., au t. II, la note qui suit le discours prononcé à Marseille. Voy. aussi, au t. Ier, les deux lettres à M. de Lamartine. (Note de l’éditeur.)

- ↑ « Il y a trois régions pour l’Humanité : une inférieure, celle de la Spoliation ; — une supérieure, celle de la Charité ; — une intermédiaire, celle de la Justice. »

« Les Gouvernements n’exercent jamais qu’une action qui a pour sanction la Force. Or, il est permis de forcer quelqu’un d’être juste, non de le forcer d’être charitable. La Loi, quand elle veut faire par la force ce que la morale fait faire par la persuasion, bien loin de s’élever à la région de la Charité, tombe dans le domaine de la Spoliation. »

« Le propre domaine de la Loi et des Gouvernements, c’est la Justice. »

Cette pensée de l’auteur fut écrite de sa main sur un album d’autographes, qu’envoya la Société des gens de lettres, en 1850, à l’exposition de Londres. Nous la reproduisons là, parce qu’elle nous semble résumer le pamphlet qui précède.(Note de l’éditeur.)