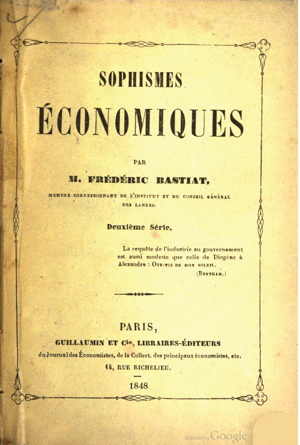

FrÉdÉric Bastiat, Sophismes Économiques. DeuxiÈme sÉrie. (1848)

|

|

| Frédéric Bastiat (1801-1850) |

This is part of a collection of works by Frédéric Bastiat. See also the list of his works in chronological order.

T.169 |

1848.01 | Sophismes économiques. Deuxième série. (Paris: Guillaumin, 1848) (Economic Sophisms. Second Series) | Published in Jan. 1848 from material written and published in 1846 and 1847 (see above) | facs. PDF; OC4, pp. 127-271 and [HTML] | CW3 |

Source

Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat, mises en ordre, revues et annotées d’après les manuscrits de l’auteur. Ed. Prosper Paillottet and biographical essay by Roger de Fontenay. (Paris: Guillaumin, 2nd ed. 1862-64, 7 vols.

Table of Contents

- I. Physiologie de la Spoliation [137]127

- II. Deux morales [158]148

- III. Les deux haches [166]156

- IV. Conseil inférieur du travail [170]160

- V. Cherté, bon marché [173]163

- VI. Aux artisans et ouvriers [183]173

- VII. Conte chinois [192]182

- VIII. Post hoc, proper hoc [197]187

- IX. Le vol à la prime [199]189

- X. Le percepteur [208]198

- XI. L’utopiste [214]204

- XII. Le sel, la poste et la douane [223]213

- XIII. Les trois Échevins [239]229

- XIV. Autre chose [251]241

- XV. Le petit arsenal du libre-échangiste [261]251

- XVI. La main droite et la main gauche [268]258

- XVII. Domination par le travail [275]265

SOPHISMES ÉCONOMIQUES. Deuxième série.

[137]

I. — Physiologie de la Spoliation[1].↩

Pourquoi irais-je m’aheurter à cette science aride, l’Économiepolitique ?

Pourquoi ? — La question est judicieuse. Tout travail est assez répugnant de sa nature, pour qu’on ait le droit de demander où il mène.

Voyons, cherchons.

Je ne m’adresse pas à ces philosophes qui font profession [138] d’adorer la misère, sinon en leur nom, du moins au nom de l’humanité.

Je parle à quiconque tient laRichesse pour quelque chose. — Entendons par ce mot, non l’opulence de quelques-uns, mais l’aisance, le bien-être, la sécurité, l’indépendance, l’instruction, la dignité de tous.

Il n’y a que deux moyens de se procurer les choses nécessaires à la conservation, à l’embellissement et au perfectionnement de la vie : la Production et la Spoliation.

Quelques personnes disent : La Spoliation est un accident, un abus local et passager, flétri par la morale, réprouvé par la loi, indigne d’occuper l’Économie politique.

Cependant, quelque bienveillance, quelque optimisme que l’on porte au cœur, on est forcé de reconnaître que la Spoliation s’exerce dans ce monde sur une trop vaste échelle, qu’elle se mêle trop universellement à tous les grands faits humains pour qu’aucune science sociale, et l’Économie politique surtout, puisse se dispenser d’en tenir compte.

Je vais plus loin. Ce qui sépare l’ordre social de la perfection (du moins de toute celle dont il est susceptible), c’est le constant effort de ses membres pour vivre et se développer aux dépens les uns des autres.

En sorte que si la Spoliation n’existait pas, la société étant parfaite, les sciences sociales seraient sans objet.

Je vais plus loin encore. Lorsque la Spoliation est devenue le moyen d’existence d’une agglomération d’hommes unis entre eux par le lien social, ils se font bientôt une loi qui la sanctionne, une morale qui la glorifie.

Il suffit de nommer quelques-unes des formes les plus tranchées de laSpoliation pour montrer quelle place elle occupe dans les transactions humaines.

C’est d’abord la Guerre. — Chez les sauvages, le vainqueur tue le vaincu pour acquérir au gibier un droit, sinon incontestable, du moinsincontesté. [139]

C’est ensuite l’Esclavage. — Quand l’homme comprend qu’il est possible de féconder la terre par le travail, il fait avec son frère ce partage : « À toi la fatigue, à moi le produit. »

Vient la Théocratie. — « Selon ce que tu me donneras ou me refuseras de ce qui t’appartient, je t’ouvrirai la porte du ciel ou de l’enfer. »

Enfin arrive le Monopole. — Son caractère distinctif est de laisser subsister la grande loi sociale :Service pour service, mais de faire intervenir la force dans le débat, et par suite, d’altérer la juste proportion entre leservice reçu et leservice rendu.

La Spoliation porte toujours dans son sein le germe de mort qui la tue. Rarement c’est le grand nombre qui spolie le petit nombre. En ce cas, celui-ci se réduirait promptement au point de ne pouvoir plus satisfaire la cupidité de celui-là, et la Spoliation périrait faute d’aliment.

Presque toujours c’est le grand nombre qui est opprimé, et la Spoliation n’en est pas moins frappée d’un arrêt fatal.

Car si elle a pour agent la Force, comme dans la Guerre et l’Esclavage, il est naturel que la Force à la longue passe du côté du grand nombre.

Et si c’est la Ruse, comme dans la Théocratie et le Monopole, il est naturel que le grand nombre s’éclaire, sans quoi l’intelligence ne serait pas l’intelligence.

Une autre loi providentielle dépose un second germe de mort au cœur de la Spoliation, c’est celle-ci :

La Spoliation nedéplace pas seulement la richesse, elle endétruit toujours une partie.

La Guerre anéantit bien des valeurs.

L’Esclavage paralyse bien des facultés.

La Théocratie détourne bien des efforts vers des objets puérils ou funestes. [140]

Le Monopole aussi fait passer la richesse d’une poche à l’autre ; mais il s’en perd beaucoup dans le trajet.

Cette loi est admirable. — Sans elle, pourvu qu’il y eût équilibre de force entre les oppresseurs et les opprimés, la Spoliation n’aurait pas de terme. — Grâce à elle, cet équilibre tend toujours à se rompre, soit parce que les Spoliateurs se font conscience d’une telle déperdition de richesses, soit, en l’absence de ce sentiment, parce que le mal empire sans cesse, et qu’il est dans la nature de ce qui empire toujours de finir.

Il arrive en effet un moment où, dans son accélération progressive, la déperdition des richesses est telle que le Spoliateur est moins riche qu’il n’eût été en restant honnête.

Tel est un peuple à qui les frais de guerre coûtent plus que ne vaut le butin.

Un maître qui paie plus cher le travail esclave que le travail libre.

Une Théocratie qui a tellement hébété le peuple et détruit son énergie qu’elle n’en peut plus rien tirer.

Un Monopole qui agrandit ses efforts d’absorption à mesure qu’il y a moins à absorber, comme l’effort de traire s’accroît à mesure que le pis est plus desséché.

Le Monopole, on le voit, est une Espèce du Genre Spoliation. Il a plusieurs Variétés, entre autres la Sinécure, le Privilége, la Restriction.

Parmi les formes qu’il revêt, il y en a de simples et naïves. Tels étaient les droits féodaux. Sous ce régime la masse est spoliée et le sait. Il implique l’abus de la force et tombe avec elle.

D’autres sont très-compliquées. Souvent alors la masse est spoliée et ne le sait pas. Il peut même arriver qu’elle croie tout devoir à la Spoliation, et ce qu’on lui laisse, et ce qu’on lui prend, et ce qui se perd dans l’opération. Il y a plus, j’affirme que, dans la suite des temps, et grâce au [141] mécanisme si ingénieux de lacoutume, beaucoup de Spoliateurs le sont sans le savoir et sans le vouloir. Les Monopoles de cette variété sont engendrés par la Ruse et nourris par l’Erreur. Ils ne s’évanouissent que devant la Lumière.

J’en ai dit assez pour montrer que l’Économie politique a une utilité pratique évidente. C’est le flambeau qui, dévoilant la Ruse et dissipant l’Erreur, détruit ce désordre social, la Spoliation. Quelqu’un, je crois que c’est une femme, et elle avait bien raison, l’a ainsi définie :C’est la serrurede sûreté du pécule populaire.

Commentaire.

Si ce petit livre était destiné à traverser trois ou quatre mille ans, à être lu, relu, médité, étudié phrase à phrase, mot à mot, lettre à lettre, de génération en génération, comme un Koran nouveau ; s’il devait attirer dans toutes les bibliothèques du monde des avalanches d’annotations, éclaircissements et paraphrases, je pourrais abandonner à leur sort, dans leur concision un peu obscure, les pensées qui précèdent. Mais puisqu’elles ont besoin de commentaire, il me paraît prudent de les commenter moi-même.

La véritable et équitable loi des hommes, c’est :Échangelibrement débattu de service contre service. La Spoliation consiste à bannir par force ou par ruse la liberté du débat afin de recevoir un service sans le rendre.

La Spoliation par la force s’exerce ainsi : On attend qu’un homme ait produit quelque chose, qu’on lui arrache, l’arme au poing.

Elle est formellement condamnée par le Décalogue :Tune prendras point.

Quand elle se passe d’individu à individu, elle se nommevol et mène au bagne ; quand c’est de nation à nation, elle prend nomconquête et conduit à la gloire. [142]

Pourquoi cette différence ? Il est bon d’en rechercher la cause. Elle nous révélera une puissance irrésistible, l’Opinion, qui, comme l’atmosphère, nous enveloppe d’une manière si absolue, que nous ne la remarquons plus. Car Rousseau n’a jamais dit une vérité plus vraie que celle-ci : « Il faut beaucoup de philosophie pour observer les faits qui sont trop près de nous. »

Levoleur, par cela même qu’il agit isolément, a contre lui l’opinion publique. Il alarme tous ceux qui l’entourent. Cependant, s’il a quelques associés, il s’enorgueillit devant eux de ses prouesses, et l’on peut commencer à remarquer ici la force de l’Opinion ; car il suffit de l’approbation de ses complices pour lui ôter le sentiment de sa turpitude et même le rendre vain de son ignominie.

Leguerrier vit dans un autre milieu. L’Opinion qui le flétrit est ailleurs, chez les nations vaincues ; il n’en sent pas la pression. Mais l’Opinion qui est autour de lui l’approuve et le soutient. Ses compagnons et lui sentent vivement la solidarité qui les lie. La patrie, qui s’est créé des ennemis et des dangers, a besoin d’exalter le courage de ses enfants. Elle décerne aux plus hardis, à ceux qui, élargissant ses frontières, y ont apporté le plus de butin, les honneurs, la renommée, la gloire. Les poëtes chantent leurs exploits et les femmes leur tressent des couronnes. Et telle est la puissance de l’Opinion, qu’elle sépare de la Spoliation l’idée d’injustice et ôte au spoliateur jusqu’à la conscience de ses torts.

L’Opinion, qui réagit contre la spoliation militaire, placée non chez le peuple spoliateur, mais chez le peuple spolié, n’exerce que bien peu d’influence. Cependant, elle n’est pas tout à fait inefficace, et d’autant moins que les nations se fréquentent et se comprennent davantage. Sous ce rapport, on voit que l’étude des langues et la libre communication des peuples tendent à faire prédominer l’opinion contraire à ce genre de spoliation. [143]

Malheureusement, il arrive souvent que les nations qui entourent le peuple spoliateur sont elles-mêmes spoliatrices, quand elles le peuvent, et dès lors imbues des mêmes préjugés.

Alors, il n’y a qu’un remède : le temps. Il faut que les peuples aient appris, par une rude expérience, l’énorme désavantage de se spolier les uns les autres.

On parlera d’un autre frein : la moralisation. Mais la moralisation a pour but de multiplier les actions vertueuses. Comment donc restreindrait-elle les actes spoliateurs quand ces actes sont mis par l’Opinion au rang des plus hautes vertus ? Y a-t-il un moyen plus puissant de moraliser un peuple que la Religion ? Y eut-il jamais Religion plus favorable à la paix et plus universellement admise que le Christianisme ? Et cependant qu’a-t-on vu pendant dix-huit siècles ? On a vu les hommes se battre non-seulement malgré la Religion, mais au nom de la Religion même.

Un peuple conquérant ne fait pas toujours la guerre offensive. Il a aussi de mauvais jours. Alors ses soldats défendent le foyer domestique, la propriété, la famille, l’indépendance, la liberté. La guerre prend un caractère de sainteté et de grandeur. Le drapeau, bénit par les ministres du Dieu de paix, représente tout ce qu’il y a de sacré sur la terre ; on s’y attache comme à la vivante image de la patrie et de l’honneur ; et les vertus guerrières sont exaltées au-dessus de toutes les autres vertus. — Mais le danger passé, l’Opinion subsiste, et, par une naturelle réaction de l’esprit de vengeance qui se confond avec le patriotisme, on aime à promener le drapeau chéri de capitale en capitale. Il semble que la nature ait préparé ainsi le châtiment de l’agresseur.

C’est la crainte de ce châtiment, et non les progrès de la philosophie, qui retient les armes dans les arsenaux, car, on ne peut pas le nier, les peuples les plus avancés en [144] civilisation font la guerre, et se préoccupent bien peu de justice quand ils n’ont pas de représailles à redouter. Témoin l’Hymalaya, l’Atlas et le Caucase.

Si la Religion a été impuissante, si la philosophie est impuissante, comment donc finira la guerre ?

L’Économie politique démontre que, même à ne considérer que le peuple victorieux, la guerre se fait toujours dans l’intérêt du petit nombre et aux dépens des masses. Il suffit donc que les masses aperçoivent clairement cette vérité. Le poids de l’Opinion, qui se partage encore, pèsera tout entier du côté de la paix[2].

La Spoliation exercée par la force prend encore une autre forme. On n’attend pas qu’un homme ait produit une chose pour la lui arracher. On s’empare de l’homme lui-même ; on le dépouille de sa propre personnalité ; on le contraint au travail ; on ne lui dit pas :Si tu prends cette peine pour moi,je prendrai cette peine pour toi, on lui dit :À toi toutes lesfatigues, à moi toutes les jouissances. C’est l’Esclavage, qui implique toujours l’abus de la force.

Or, c’est une grande question de savoir s’il n’est pas dans la nature d’une force incontestablement dominante d’abuser toujours d’elle-même. Quant à moi, je ne m’y fie pas, et j’aimerais autant attendre d’une pierre qui tombe la puissance qui doit l’arrêter dans sa chute, que de confier à la force sa propre limite.

Je voudrais, au moins, qu’on me montrât un pays, une époque où l’Esclavage a été aboli par la libre et gracieuse volonté des maîtres.

L’Esclavage fournit un second et frappant exemple de l’insuffisance des sentiments religieux et philanthropiques [145] aux prises avec l’énergique sentiment de l’intérêt. Cela peut paraître triste à quelques Écoles modernes qui cherchent dans l’abnégation le principe réformateur de la société. Qu’elles commencent donc par réformer la nature de l’homme.

Aux Antilles, les maîtres professent de père en fils, depuis l’institution de l’esclavage, la Religion chrétienne. Plusieurs fois par jour ils répètent ces paroles : « Tous les hommes sont frères ; aimer son prochain, c’est accomplir toute la loi. » — Et pourtant ils ont des esclaves. Rien ne leur semble plus naturel et plus légitime. Les réformateurs modernes espèrent-ils que leur morale sera jamais aussi universellement acceptée, aussi populaire, aussi forte d’autorité, aussi souvent sur toutes les lèvres que l’Évangile ? Et si l’Évangile n’a pu passer des lèvres au cœur par-dessus ou à travers la grande barrière de l’intérêt, comment espèrent-ils que leur morale fasse ce miracle ?

Mais quoi ! l’Esclavage est-il donc invulnérable ? Non ; ce qui l’a fondé le détruira, je veux dire l’Intérêt, pourvu que, pour favoriser les intérêts spéciaux qui ont créé la plaie, on ne contrarie pas les intérêts généraux qui doivent la guérir.

C’est encore une vérité démontrée par l’Économie politique, que le travail libre est essentiellement progressif et le travail esclave nécessairement stationnaire. En sorte que le triomphe du premier sur le second est inévitable. Qu’est devenue la culture de l’indigo par les noirs ?

Le travail libre appliqué à la production du sucre en fera baisser de plus en plus le prix. À mesure, l’esclave sera de moins en moins lucratif pour son maître. L’esclavage serait depuis longtemps tombé de lui-même en Amérique, si, en Europe, les lois n’eussent élevé artificiellement le prix du sucre. Aussi nous voyons les maîtres, leurs créanciers et leurs délégués travailler activement à maintenir ces lois, qui sont aujourd’hui les colonnes de l’édifice. [146]

Malheureusement, elles ont encore la sympathie des populations du sein desquelles l’esclavage a disparu ; par où l’on voit qu’encore ici l’Opinion est souveraine.

Si elle est souveraine, même dans la région de la Force, elle l’est à bien plus forte raison dans le monde de la Ruse. À vrai dire, c’est là son domaine. La Ruse, c’est l’abus de l’intelligence ; le progrès de l’opinion, c’est le progrès des intelligences. Les deux puissances sont au moins de même nature. Imposture chez le spoliateur implique crédulité chez le spolié, et l’antidote naturel de la crédulité c’est la vérité. Il s’ensuit qu’éclairer les esprits, c’est ôter à ce genre de spoliation son aliment.

Je passerai brièvement en revue quelques-unes des spoliations qui s’exercent par la Ruse sur une très-grande échelle.

La première qui se présente c’est la Spoliation par ruse théocratique.

De quoi s’agit-il ? De se faire rendre en aliments, vêtements, luxe, considération, influence, pouvoir, des services réels contre des services fictifs.

Si je disais à un homme : — « Je vais te rendre des services immédiats, » — il faudrait bien tenir parole ; faute de quoi cet homme saurait bientôt à quoi s’en tenir, et ma ruse serait promptement démasquée.

Mais si je lui dis : — « En échange de tes services, je te rendrai d’immenses services, non dans ce monde, mais dans l’autre. Après cette vie, tu peux être éternellement heureux ou malheureux, et cela dépend de moi ; je suis un être intermédiaire entre Dieu et sa créature, et puis, à mon gré, t’ouvrir les portes du ciel ou de l’enfer. » — Pour peu que cet homme me croie, il est à ma discrétion.

Ce genre d’imposture a été pratiqué très en grand depuis l’origine du monde, et l’on sait à quel degré de toute-puissance étaient arrivés les prêtres égyptiens. [147]

Il est aisé de savoir comment procèdent les imposteurs. Il suffit de se demander ce qu’on ferait à leur place.

Si j’arrivais, avec des vues de cette nature, au milieu d’une peuplade ignorante, et que je parvinsse, par quelque acte extraordinaire et d’une apparence merveilleuse, à me faire passer pour un être surnaturel, je me donnerais pour un envoyé de Dieu, ayant sur les futures destinées des hommes un empire absolu.

Ensuite, j’interdirais l’examen de mes titres ; je ferais plus : comme la raison serait mon ennemi le plus dangereux, j’interdirais l’usage de la raison même, au moins appliquée à ce sujet redoutable. Je ferais de cette question, et de toutes celles qui s’y rapportent, des questionstabou, comme disent les sauvages. Les résoudre, les agiter, y penser même, serait un crime irrémissible.

Certes, ce serait le comble de l’art de mettre une barrièretabou à toutes les avenues intellectuelles qui pourraient conduire à la découverte de ma supercherie. Quelle meilleure garantie de sa durée que de rendre le doute même sacrilége ?

Cependant, à cette garantie fondamentale, j’en ajouterais d’accessoires. Par exemple, pour que la lumière ne pût jamais descendre dans les masses, je m’attribuerais, ainsi qu’à mes complices, le monopole de toutes les connaissances, je les cacherais sous les voiles d’une langue morte et d’une écriture hiéroglyphique, et, pour n’être jamais surpris par aucun danger, j’aurais soin d’inventer une institution qui me ferait pénétrer, jour par jour, dans le secret de toutes les consciences.

Il ne serait pas mal non plus que je satisfisse à quelques besoins réels de mon peuple, surtout si, en le faisant, je pouvais accroître mon influence et mon autorité. Ainsi les hommes ont un grand besoin d’instruction et de morale : je m’en ferais le dispensateur. Par là je dirigerais à mon gré l’esprit et le cœur de mon peuple. J’entrelacerais dans une [148] chaîne indissoluble la morale et mon autorité ; je les représenterais comme ne pouvant exister l’une sans l’autre, en sorte que si quelque audacieux tentait enfin de remuer une questiontabou, la société tout entière, qui ne peut se passer de morale, sentirait le terrain trembler sous ses pas, et se tournerait avec rage contre ce novateur téméraire.

Quand les choses en seraient là, il est clair que ce peuple m’appartiendrait plus que s’il était mon esclave. L’esclave maudit sa chaîne, mon peuple bénirait la sienne, et je serais parvenu à imprimer, non sur les fronts, mais au fond des consciences, le sceau de la servitude.

L’Opinion seule peut renverser un tel édifice d’iniquité ; mais par où l’entamera-t-elle, si chaque pierre esttabou ? — C’est l’affaire du temps et de l’imprimerie.

À Dieu ne plaise que je veuille ébranler ici ces croyances consolantes quirelient cette vie d’épreuves à une vie de félicités ! Mais qu’on ait abusé de l’irrésistible pente qui nous entraîne vers elles, c’est ce que personne, pas même le chef de la chrétienté, ne pourrait contester. Il y a, ce me semble, un signe pour reconnaître si un peuple est dupe ou ne l’est pas. Examinez la Religion et le prêtre ; examinez si le prêtre est l’instrument de la Religion, ou si la Religion est l’instrument du prêtre.

Sile prêtre est l’instrument de la Religion, s’il ne songe qu’à étendre sur la terre sa morale et ses bienfaits, il sera doux, tolérant, humble, charitable, plein de zèle ; sa vie reflétera celle de son divin modèle ; il prêchera la liberté et l’égalité parmi les hommes, la paix et la fraternité entre les nations ; il repoussera les séductions de la puissance temporelle, ne voulant pas faire alliance avec ce qui a le plus besoin de frein en ce monde ; il sera l’homme du peuple, l’homme des bons conseils et des douces consolations, l’homme de l’Opinion, l’homme de l’Évangile.

Si, au contraire,la Religion est l’instrument du prêtre, il [149] la traitera comme on traite un instrument qu’on altère, qu’on plie, qu’on retourne en toutes façons, de manière à en tirer le plus grand avantage pour soi. Il multipliera les questionstabou ; sa morale sera flexible comme les temps, les hommes et les circonstances. Il cherchera à en imposer par des gestes et des attitudes étudiés ; il marmottera cent fois par jour des mots dont le sens sera évaporé, et qui ne seront plus qu’un vainconventionalisme. Il trafiquera des choses saintes, mais tout juste assez pour ne pas ébranler la foi en leur sainteté, et il aura soin que le trafic soit d’autant moins ostensiblement actif que le peuple est plus clairvoyant. Il se mêlera des intrigues de la terre ; il se mettra toujours du côté des puissants à la seule condition que les puissants se mettront de son côté. En un mot, dans tous ses actes, on reconnaîtra qu’il ne veut pas faire avancer la Religion par le clergé, mais le clergé par la Religion ; et comme tant d’efforts supposent un but, comme ce but, dans cette hypothèse, ne peut être autre que la puissance et la richesse, le signe définitif que le peuple est dupe, c’est quand le prêtre est riche et puissant.

Il est bien évident qu’on peut abuser d’une Religion vraie comme d’une Religion fausse. Plus même son autorité est respectable, plus il est à craindre qu’on ne pousse loin l’épreuve. Mais il y a bien de la différence dans les résultats. L’abus insurge toujours une partie saine, éclairée, indépendante d’un peuple. Il ne se peut pas que la foi n’en soit ébranlée, et l’affaiblissement d’une religion vraie est bien autrement funeste que l’ébranlement d’une Religion fausse.

La Spoliation par ce procédé et la clairvoyance d’un peuple sont toujours en proportion inverse l’une de l’autre, car il est de la nature des abus d’aller tant qu’ils trouvent du chemin. Non qu’au milieu de la population la plus ignorante, il ne se rencontre des prêtres purs et dévoués, mais comment empêcher la fourbe de revêtir la soutane et [150] l’ambition de ceindre la mitre ? Les spoliateurs obéissent à la loi malthusienne : ils multiplient comme les moyens d’existence ; et les moyens d’existence des fourbes, c’est la crédulité de leurs dupes. On a beau chercher, on trouve toujours qu’il faut que l’Opinion s’éclaire. Il n’y a pas d’autre Panacée.

Une autre variété de Spoliation par la ruse s’appellefraude commerciale, nom qui me semble beaucoup trop restreint, car ne s’en rend pas coupable seulement le marchand qui altère la denrée ou raccourcit son mètre, mais aussi le médecin qui se fait payer des conseils funestes, l’avocat qui embrouille les procès, etc. Dans l’échange entre deux services, l’un est de mauvais aloi ; mais ici, le service reçu étant toujours préalablement et volontairement agréé, il est clair que la Spoliation de cette espèce doit reculer à mesure que la clairvoyance publique avance.

Vient ensuite l’abus desservices publics, champ immense de Spoliation, tellement immense que nous ne pouvons y jeter qu’un coup d’œil.

Si Dieu avait fait de l’homme un animal solitaire, chacun travaillerait pour soi. La richesse individuelle serait en proportion des services que chacun se rendrait à soi-même.

Maisl’homme étant sociable, les services s’échangent lesuns contre les autres, proposition que vous pouvez, si cela vous convient, construire à rebours.

Il y a dans la société des besoins tellement généraux, tellement universels, que ses membres y pourvoient en organisant desservices publics. Tel est le besoin de la sécurité. On se concerte, on se cotise pour rémunérer enservices divers ceux qui rendent leservice de veiller à la sécurité commune.

Il n’y a rien là qui soit en dehors de l’Économie politique :Fais ceci pour moi, je ferai cela pour toi. L’essence de la transaction est la même, le procédé rémunératoire seul [151] est différent ; mais cette circonstance a une grande portée.

Dans les transactions ordinaires chacun reste juge soit du service qu’il reçoit, soit du service qu’il rend. Il peut toujours ou refuser l’échange ou le faire ailleurs, d’où la nécessité de n’apporter sur le marché que des services qui se feront volontairement agréer.

Il n’en est pas ainsi avec l’État, surtout avant l’avénement des gouvernements représentatifs. Que nous ayons ou non besoin de ses services, qu’ils soient de bon ou de mauvais aloi, il nous faut toujours les accepter tels qu’il les fournit et les payer au prix qu’il y met.

Or, c’est la tendance de tous les hommes de voir par le petit bout de la lunette les services qu’ils rendent, et par le gros bout les services qu’ils reçoivent ; et les choses iraient bon train si nous n’avions pas, dans les transactions privées, la garantie duprix débattu.

Cette garantie, nous ne l’avons pas ou nous ne l’avons guère dans les transactions publiques. — Et cependant, l’État, composé d’hommes (quoique de nos jours on insinue le contraire), obéit à l’universelle tendance. Il veut nousservir beaucoup, nous servir plus que nous ne voulons, et nous faire agréer comme servicevrai ce qui est quelquefois loin de l’être, et cela, pour nous imposer en retour desservices ou contributions.

L’État aussi est soumis à la loi malthusienne. Il tend à dépasser le niveau de ses moyens d’existence, il grossit en proportion de ces moyens, et ce qui le fait exister c’est la substance des peuples. Malheur donc aux peuples qui ne savent pas limiter la sphère d’action de l’État. Liberté, activité privée, richesse, bien-être, indépendance, dignité, tout y passera.

Car il y a une circonstance qu’il faut remarquer, c’est celle-ci : Parmi les services que nous demandons à l’État, le principal est la sécurité. Pour nous la garantir, il faut [152] qu’il dispose d’une force capable de vaincre toutes les forces, particulières ou collectives, intérieures ou extérieures, qui pourraient la compromettre. Combinée avec cette fâcheuse disposition que nous remarquons dans les hommes à vivre aux dépens des autres, il y a là un danger qui saute aux yeux.

Aussi, voyez sur quelle immense échelle, depuis les temps historiques, s’est exercée la Spoliation par abus et excès du gouvernement ? Qu’on se demande quels services ont rendus aux populations et quels services en ont retirés les pouvoirs publics chez les Assyriens, les Babyloniens, les Égyptiens, les Romains, les Persans, les Turcs, les Chinois, les Russes, les Anglais, les Espagnols, les Français ? L’imagination s’effraie devant cette énorme disproportion.

Enfin, on a inventé le gouvernement représentatif et,àpriori, on aurait pu croire que le désordre allait cesser comme par enchantement.

En effet, le principe de ces gouvernements est celui-ci :

« La population elle-même, par ses représentants, décidera la nature et l’étendue des fonctions qu’elle juge à propos de constituer enservices publics, et la quotité de la rémunération qu’elle entend attacher à cesservices. »

La tendance à s’emparer du bien d’autrui et la tendance à défendre son bien étaient ainsi mises en présence. On devait penser que la seconde surmonterait la première.

Certes, je suis convaincu que la chose réussira à la longue. Mais il faut bien avouer que jusqu’ici elle n’a pas réussi.

Pourquoi ? par deux motifs bien simples : les gouvernements ont eu trop, et les populations pas assez de sagacité.

Les gouvernements sont fort habiles. Ils agissent avec méthode, avec suite, sur un plan bien combiné et constamment perfectionné par la tradition et l’expérience. Ils étudient les hommes et leurs passions. S’ils reconnaissent, par [153] exemple, qu’ils ont l’instinct de la guerre, ils attisent, ils excitent ce funeste penchant. Ils environnent la nation de dangers par l’action de la diplomatie, et tout naturellement ensuite, ils lui demandent des soldats, des marins, des arsenaux, des fortifications : souvent même ils n’ont que la peine de les laisser offrir ; alors ils ont des grades, des pensions et des places à distribuer. Pour cela, il faut beaucoup d’argent ; les impôts et les emprunts sont là.

Si la nation est généreuse, ils s’offrent à guérir tous les maux de l’humanité. Ils relèveront, disent-ils, le commerce, feront prospérer l’agriculture, développeront les fabriques, encourageront les lettres et les arts, extirperont la misère, etc., etc. Il ne s’agit que de créer des fonctions et payer des fonctionnaires.

En un mot, la tactique consiste à présenter comme services effectifs ce qui n’est qu’entraves ; alors la nation paie non pour être servie, mais desservie. Les gouvernements, prenant des proportions gigantesques, finissent par absorber la moitié de tous les revenus. Et le peuple s’étonne de travailler autant, d’entendre annoncer des inventions merveilleuses qui doivent multiplier à l’infini les produits et… d’être toujours Gros-Jean comme devant.

C’est que, pendant que le gouvernement déploie tant d’habileté, le peuple n’en montre guère. Ainsi, appelé à choisir ses chargés de pouvoirs, ceux qui doivent déterminer la sphère et la rémunération de l’action gouvernementale, qui choisit-il ? Les agents du gouvernement. Il charge le pouvoir exécutif de fixer lui-même la limite de son activité et de ses exigences. Il fait comme leBourgeois gentilhomme, qui, pour le choix et le nombre de ses habits, s’en remet… à son tailleur[3]. [154]

Cependant les choses vont de mal en pis, et le peuple ouvre enfin les yeux, non sur le remède (il n’en est pas là encore), mais sur le mal.

Gouverner est un métier si doux que tout le monde y aspire. Aussi les conseillers du peuple ne cessent de lui dire : Nous voyons tes souffrances et nous les déplorons. Il en serait autrement si nous te gouvernions.

Cette période, qui est ordinairement fort longue, est celle des rébellions et des émeutes. Quand le peuple est vaincu, les frais de la guerre s’ajoutent à ses charges. Quand il est vainqueur, le personnel gouvernemental change et les abus restent.

Et cela dure jusqu’à ce qu’enfin le peuple apprenne à connaître et à défendre ses vrais intérêts. Nous arrivons donc toujours à ceci : Il n’y a de ressource que dans le progrès de la Raison publique.

Certaines nations paraissent merveilleusement disposées à devenir la proie de la Spoliation gouvernementale. Ce sont celles où les hommes, ne tenant aucun compte de leur propre dignité et de leur propre énergie, se croiraient perdus s’ils n’étaientadministrés et gouvernés en toutes choses. Sans avoir beaucoup voyagé, j’ai vu des pays où l’on pense que l’agriculture ne peut faire aucun progrès si l’État n’entretient des fermes expérimentales ; qu’il n’y aura bientôt plus de chevaux, si l’État n’a pas de haras ; que les pères ne feront pas élever leurs enfants ou ne leur feront enseigner que des choses immorales, si l’État ne décide pas ce qu’il est bon d’apprendre, etc., etc. Dans un tel pays, les révolutions peuvent se succéder rapidement, les gouvernants tomber les uns sur les autres. Mais les gouvernés n’en seront pas moins gouvernés à merci et miséricorde (car la disposition que je signale ici est l’étoffe même dont les gouvernements sont faits), jusqu’à ce qu’enfin le peuple s’aperçoive qu’il vaut mieux laisser le plus grand nombre [155] possible deservices dans la catégorie de ceux que les parties intéressées échangentà prix débattu[4].

Nous avons vu que la société estéchange des services. Elle ne devrait être qu’échange de bons et loyaux services. Mais nous avons constaté aussi que les hommes avaient un grand intérêt et, par suite, une pente irrésistible à exagérer la valeur relative des services qu’ils rendent. Et véritablement, je ne puis apercevoir d’autre limite à cette prétention que la libre acceptation ou le libre refus de ceux à qui ces services sont offerts.

De là il arrive que certains hommes ont recours à la loi pour qu’elle diminue chez les autres les naturelles prérogatives de cette liberté. Ce genre de spoliation s’appelle Privilége ou Monopole. Marquons-en bien l’origine et le caractère.

Chacun sait que les services qu’il apporte dans le marché général y seront d’autant plus appréciés et rémunérés qu’ils y seront plus rares. Chacun implorera donc l’intervention de la loi pour éloigner du marché tous ceux qui viennent y offrir des services analogues, — ou, ce qui revient au même, si le concours d’un instrument est indispensable pour que le service soit rendu, il en demandera à la loi la possession exclusive[5].

Cette variété de Spoliation étant l’objet principal de ce volume, j’en dirai peu de chose ici, et me bornerai à une remarque.

Quand le monopole est un fait isolé, il ne manque pas d’enrichir celui que la loi en a investi. Il peut arriver alors [156] que chaque classe de travailleurs, au lieu de poursuivre la chute de ce monopole, réclame pour elle-même un monopole semblable. Cette nature de Spoliation, ainsi réduite en système, devient alors la plus ridicule des mystifications pour tout le monde, et le résultat définitif est que chacun croit retirerplus d’un marché généralappauvri de tout.

Il n’est pas nécessaire d’ajouter que ce singulier régime introduit en outre un antagonisme universel entre toutes les classes, toutes les professions, tous les peuples ; qu’il exige une interférence constante, mais toujours incertaine de l’action gouvernementale ; qu’il abonde ainsi dans le sens des abus qui font l’objet du précédent paragraphe ; qu’il place toutes les industries dans une insécurité irrémédiable, et qu’il accoutume les hommes à mettre sur la loi, et non sur eux-mêmes, la responsabilité de leur propre existence. Il serait difficile d’imaginer une cause plus active de perturbation sociale[6].

Justification.

On dira : « Pourquoi ce vilain mot : Spoliation ? Outre qu’il est grossier, il blesse, il irrite, il tourne contre vous les hommes calmes et modérés, il envenime la lutte. »

Je le déclare hautement, je respecte les personnes ; je crois à la sincérité de presque tous les partisans de la Protection ; et je ne me reconnais le droit de suspecter la probité personnelle, la délicatesse, la philanthropie de qui que ce soit. Je répète encore que la Protection est l’œuvre, l’œuvre funeste, d’une commune erreur dont tout le monde, ou du moins la grande majorité, est à la fois victime et [157] complice. — Après cela je ne puis pas empêcher que les choses ne soient ce qu’elles sont.

Qu’on se figure une espèce de Diogène mettant la tête hors de son tonneau, et disant : « Athéniens, vous vous faites servir par des esclaves. N’avez-vous jamais pensé que vous exerciez sur vos frères la plus inique des spoliations ? »

Ou encore, un tribun parlant ainsi dans le Forum : « Romains, vous avez fondé tous vos moyens d’existence sur le pillage successif de tous les peuples. »

Certes, ils ne feraient qu’exprimer une vérité incontestable. Faudrait-il en conclure qu’Athènes et Rome n’étaient habitées que par de malhonnêtes gens ? que Socrate et Platon, Caton et Cincinnatus étaient des personnages méprisables ?

Qui pourrait avoir une telle pensée ? Mais ces grands hommes vivaient dans un milieu qui leur ôtait la conscience de leur injustice. On sait qu’Aristote ne pouvait pas même se faire l’idée qu’une société pût exister sans esclavage.

Dans les temps modernes, l’esclavage a vécu jusqu’à nos jours sans exciter beaucoup de scrupules dans l’âme des planteurs. Des armées ont servi d’instrument à de grandes conquêtes, c’est-à-dire à de grandes spoliations. Est-ce à dire qu’elles ne fourmillent pas de soldats et d’officiers, personnellement aussi délicats, plus délicats peut-être qu’on ne l’est généralement dans les carrières industrielles ; d’hommes à qui la pensée seule d’un vol ferait monter le rouge au front, et qui affronteraient mille morts plutôt que de descendre à une bassesse ?

Ce qui est blâmable ce ne sont pas les individus, mais le mouvement général qui les entraîne et les aveugle, mouvement dont la société entière est coupable.

Il en est ainsi du Monopole. J’accuse le système, et non point les individus ; la société en masse, et non tel ou tel de ses membres. Si les plus grands philosophes ont pu se [158] faire illusion sur l’iniquité de l’esclavage, à combien plus forte raison des agriculteurs et des fabricants peuvent-ils se tromper sur la nature et les effets du régime restrictif ?

Endnotes

- ↑ V. au tome VI, les chap. xviii, xix, xxii et xxiv pour les développements projetés et commencés par l’auteur sur lesCauses perturbatrices de l’harmonie des lois naturelles. (Note de l’éditeur.)

- ↑ Voy., tome I, la lettre adressée au président du Congrès de la paix à Francfort.(Note de l’éditeur.)

- ↑ Voy., au tome I, la lettre adressée à M. Larnac, et au tome V, lesIncompatibilités parlemantaires. (Note de l’éditeur.)

- ↑ V. au présent tome,l’État, la Loi, et au tome VI, le chapitre xvii,Services privés et services publics. (Note de l’éditeur.)

- ↑ Pour la distinction entre les monopoles véritables et ce qu’on a nommé les monopoles naturels, voir, au chap. v du tome VI, la note qui accompagne l’exposé de la doctrine d’Adam Smith sur lavaleur. (Note de l’éditeur.)

- ↑ Cette cause de perturbation, l’auteur devait bientôt assister son développement et la combattre avec énergie. V. ci-après l’État, puis, au tome II,Funestes illusions et, au tome VI, les dernières pages du chap. iv. (Note de l’éditeur.)

- ↑ V. au tome VI, les chap. xviii, xix, xxii et xxiv pour les développements projetés et commencés par l’auteur sur lesCauses perturbatrices de l’harmonie des lois naturelles. (Note de l’éditeur.)

[158]

II. — DEUX MORALES.↩

Arrivé, s’il y arrive, au bout du chapitre précédent, je crois entendre le lecteur s’écrier :

« Eh bien ! est-ce à tort qu’on reproche aux économistes d’être secs et froids ? Quelle peinture de l’humanité ! Quoi ! la Spoliation serait une puissance fatale, presque normale, prenant toutes les formes, s’exerçant sous tous les prétextes, hors la loi et par la loi, abusant des choses les plus saintes, exploitant tour à tour la faiblesse et la crédulité, et progressant en proportion de ce que ce double aliment abonde autour d’elle ! Peut-on faire du monde un plus triste tableau ? »

La question n’est pas de savoir s’il est triste, mais s’il est vrai. L’histoire est là pour le dire.

Il est assez singulier que ceux qui décrient l’économie politique (ou l’économisme, comme il leur plaît de nommer cette science), parce qu’elle étudie l’homme et le monde tels qu’ils sont, poussent bien plus loin qu’elle le pessimisme, au moins quant au passé et au présent. Ouvrez leurs livres et leurs journaux. Qu’y voyez-vous ? L’aigreur, la haine contre la société ; jusque-là que le mot mêmecivilisation est pour eux synonyme d’injustice, désordre et anarchie. Ils en sont venus à maudire laliberté, tant ils ont peu de confiance dans le développement de la race humaine, résultat de sa naturelle organisation. La liberté ! c’est elle, selon eux, qui nous pousse de plus en plus vers l’abîme.

Il est vrai qu’ils sont optimistes pour l’avenir. Car si l’humanité, incapable par elle-même, fait fausse route [159] depuis six mille ans, un révélateur est venu, qui lui a signalé la voie du salut, et pour peu que le troupeau soit docile à la houlette du pasteur, il sera conduit dans cette terre promise où le bien-être se réalise sans efforts, où l’ordre, la sécurité et l’harmonie sont le facile prix de l’imprévoyance.

Il ne s’agit pour l’humanité que de consentir à ce que les réformateurs changent, comme dit Rousseau,sa constitutionphysique et morale.

L’économie politique ne s’est pas donné la mission de rechercher ce que serait la société si Dieu avait fait l’homme autrement qu’il ne lui a plu de le faire. Il peut être fâcheux que la Providence ait oublié d’appeler, au commencement, dans ses conseils, quelques-uns de nos organisateurs modernes. Et comme la mécanique céleste serait toute différente, si le Créateur eût consulté Alphonse le Sage ; de même, s’il n’eût pas négligé les avis de Fourier, l’ordre social ne ressemblerait en rien à celui où nous sommes forcés de respirer, vivre et nous mouvoir. Mais, puisque nous y sommes, puisquein eo vivimus, movemur et sumus, il ne nous reste qu’à l’étudier et en connaître les lois, surtout si son amélioration dépend essentiellement de cette connaissance.

Nous ne pouvons pas empêcher que le cœur de l’homme ne soit un foyer de désirs insatiables.

Nous ne pouvons pas faire que ces désirs, pour être satisfaits, n’exigent du travail.

Nous ne pouvons pas éviter que l’homme n’ait autant de répugnance pour le travail que d’attrait pour la satisfaction.

Nous ne pouvons pas empêcher que, de cette organisation, ne résulte un effort perpétuel parmi les hommes pour accroître leur part de jouissances, en se rejetant, par la force ou la ruse, des uns aux autres, le fardeau de la peine.

Il ne dépend pas de nous d’effacer l’histoire universelle, d’étouffer la voix du passé attestant que les choses se sont [160] ainsi passées dès l’origine. Nous ne pouvons pas nier que la guerre, l’esclavage, le servage, la théocratie, l’abus du gouvernement, les priviléges, les fraudes de toute nature et les monopoles n’aient été les incontestables et terribles manifestations de ces deux sentiments combinés dans le cœur de l’homme :attrait pour les jouissances ; répugnance pourla fatigue.

« Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. » — Mais chacun veut le plus de pain et le moins de sueur possible. C’est la conclusion de l’histoire.

Grâce au ciel, l’histoire montre aussi que la répartition des jouissances et des peines tend à se faire d’une manière de plus en plus égale parmi les hommes.

À moins de nier la clarté du soleil, il faut bien admettre que la société a fait, sous ce rapport, quelques progrès.

S’il en est ainsi, il y a donc en elle une force naturelle et providentielle, une loi qui fait reculer de plus en plus le principe de l’iniquité et réalise de plus en plus le principe de la justice.

Nous disons que cette force est dans la société et que Dieu l’y a placée. Si elle n’y était pas, nous serions réduits, comme les utopistes, à la chercher dans des moyens artificiels, dans des arrangements qui exigent l’altération préalable de laconstitution physique et morale de l’homme, ou plutôt nous croirions cette recherche inutile et vaine, parce que nous ne pouvons comprendre l’action d’un levier sans point d’appui.

Essayons donc de signaler la force bienfaisante qui tend à surmonter progressivement la force malfaisante, à laquelle nous avons donné le nom de Spoliation, et dont la présence n’est que trop expliquée par le raisonnement et constatée par l’expérience.

Tout acte malfaisant a nécessairement deux termes : le point d’où il émane et le point où il aboutit ; l’homme qui [161] exerce l’acte, et l’homme sur qui l’acte est exercé ; ou, comme dit l’école, l’agent et lepatient.

Il y a donc deux chances pour que l’acte malfaisant soit supprimé : l’abstention volontaire de l’êtreactif, et la résistance de l’êtrepassif.

De là deux morales qui, bien loin de se contrarier, concourent : la morale religieuse ou philosophique, et la morale que je me permettrai d’appeleréconomique.

La morale religieuse, pour arriver à la suppression de l’acte malfaisant, s’adresse à son auteur, à l’hommeen tant qu’agent. Elle lui dit : « Corrige-toi ; épure-toi ; cesse de faire le mal ; fais le bien, dompte tes passions ; sacrifie tes intérêts ; n’opprime pas ton prochain que ton devoir est d’aimer et soulager ; sois juste d’abord et charitable ensuite. » Cette morale sera éternellement la plus belle, la plus touchante, celle qui montrera la race humaine dans toute sa majesté ; qui se prêtera le plus aux mouvements de l’éloquence et excitera le plus l’admiration et la sympathie des hommes.

La morale économique aspire au même résultat, mais s’adresse surtout à l’hommeen tant que patient. Elle lui montre les effets des actions humaines, et, par cette simple exposition, elle le stimule à réagir contre celles qui le blessent, à honorer celles qui lui sont utiles. Elle s’efforce de répandre assez de bon sens, de lumière et de juste défiance dans la masse opprimée pour rendre de plus en plus l’oppression difficile et dangereuse.

Il faut remarquer que la morale économique ne laisse pas que d’agir aussi sur l’oppresseur. Un acte malfaisant produit des biens et des maux : des maux pour celui qui le subit, et des biens pour celui qui l’exerce, sans quoi il ne se produirait pas. Mais il s’en faut de beaucoup qu’il y ait compensation. La somme des maux l’emporte toujours, et nécessairement, sur celle des biens, parce que le fait même [162] d’opprimer entraîne une déperdition de forces, crée des dangers, provoque des représailles, exige de coûteuses précautions. La simple exposition de ces effets ne se borne donc pas à provoquer la réaction des opprimés, elle met du côté de la justice tous ceux dont le cœur n’est pas perverti, et trouble la sécurité des oppresseurs eux-mêmes.

Mais il est aisé de comprendre que cette morale, plutôt virtuelle qu’explicite, qui n’est après tout qu’une démonstration scientifique ; qui perdrait même de son efficacité, si elle changeait de caractère ; qui ne s’adresse pas au cœur, mais à l’intelligence ; qui ne cherche pas à persuader, mais à convaincre ; qui ne donne pas des conseils, mais des preuves ; dont la mission n’est pas de toucher, mais d’éclairer, et qui n’obtient sur le vice d’autre victoire que de le priver d’aliments ; il est aisé de comprendre, dis-je, que cette morale ait été accusée de sécheresse et de prosaïsme.

Le reproche est vrai sans être juste. Il revient à dire que l’économie politique ne dit pas tout, n’embrasse pas tout, n’est pas la science universelle. Mais qui donc a jamais affiché, en son nom, une prétention aussi exorbitante ?

L’accusation ne serait fondée qu’autant que l’économie politique présenterait ses procédés comme exclusifs, et aurait l’outrecuidance, comme on dit, d’interdire à la philosophie et à la religion tous leurs moyens propres et directs de travailler au perfectionnement de l’homme.

Admettons donc l’action simultanée de la morale proprement dite et de l’économie politique, l’une flétrissant l’acte malfaisant dans son mobile, par la vue de sa laideur, l’autre le discréditant dans nos convictions par le tableau de ses effets.

Avouons même que le triomphe du moraliste religieux, quand il se réalise, est plus beau, plus consolant et plus radical. Mais en même temps il est difficile de ne pas [163] reconnaître que celui de la science économique ne soit plus facile et plus sûr.

Dans quelques lignes qui valent mieux que beaucoup de gros volumes, J.-B. Say a déjà fait observer que pour faire cesser le désordre introduit par l’hypocrisie dans une famille honorable, il y avait deux moyens :corriger Tartuffe oudéniaiserOrgon. Molière, ce grand peintre du cœur humain, paraît avoir constamment eu en vue le second procédé, comme le plus efficace.

Il en est ainsi sur le théâtre du monde.

Dites-moi ce que fit César, et je vous dirai ce qu’étaient les Romains de son temps.

Dites-moi ce qu’accomplit la diplomatie moderne, et je vous dirai l’état moral des nations.

Nous ne payerions pas près de deux milliards d’impôts, si nous ne donnions mission de les voter à ceux qui les mangent.

Nous n’aurions pas toutes les difficultés et toutes les charges de la question africaine, si nous étions bien convaincus quedeux et deux font quatre en économie politique comme en arithmétique.

M. Guizot n’aurait pas eu occasion de dire :La Franceest assez riche pour payer sa gloire, si la France ne s’était jamais éprise de la fausse gloire.

Le même homme d’État n’aurait jamais dit :La libertéest assez précieuse pour que la France ne la marchande pas, si la France comprenait bien quelourd budget etliberté sont incompatibles.

Ce ne sont pas, comme on croit, les monopoleurs, mais les monopolés qui maintiennent les monopoles.

Et, en matière d’élections, ce n’est pas parce qu’il y a des corrupteurs qu’il y a des corruptibles, c’est le contraire ; et la preuve, c’est que les corruptibles payent tous les frais de la corruption. Ne serait-ce point à eux à la faire cesser ? [164]

Que la morale religieuse touche donc le cœur, si elle le peut, des Tartuffes, des Césars, des colonistes, des sinécuristes, des monopolistes, etc. La tâche de l’économie politique est d’éclairer leurs dupes.

De ces deux procédés, quel est celui qui travaille le plus efficacement au progrès social ? Faut-il le dire ? Je crois que c’est le second. Je crains que l’humanité ne puisse échapper à la nécessité d’apprendre d’abord lamorale défensive.

J’ai beau regarder, lire, observer, interroger, je ne vois aucun abus, s’exerçant sur une échelle un peu vaste, qui ait péri par la volontaire renonciation de ceux qui en profitent.

J’en vois beaucoup, au contraire, qui cèdent à la virile résistance de ceux qui en souffrent.

Décrire les conséquences des abus, c’est donc le moyen le plus efficace de les détruire. — Et combien cela est vrai, surtout quand il s’agit d’abus qui, comme le régime restrictif, tout en infligeant des maux réels aux masses, ne renferment, pour ceux qui croient en profiter, qu’illusion et déception !

Après cela, ce genre de moralisation réalisera-t-il à lui seul toute la perfection sociale que la nature sympathique de l’âme humaine et de ses plus nobles facultés fait espérer et prévoir ? Je suis loin de le prétendre. Admettons la complète diffusion de lamorale défensive, qui n’est après tout que la connaissance des intérêts bien entendus toujours d’accord avec l’utilité générale et la justice. Cette société, quoique certainement bien ordonnée, pourrait être fort peu attrayante, où il n’y aurait plus de fripons, uniquement parce qu’il n’y aurait plus de dupes ; où le vice, toujourslatent et pour ainsi dire engourdi par famine, n’aurait besoin que de quelque aliment pour revivre ; où la prudence de chacun serait commandée par la vigilance de tous, et où la réforme enfin, régularisant les actes extérieurs, mais s’arrêtant à [165] l’épiderme, n’aurait pas pénétré jusqu’au fond des consciences. Une telle société nous apparaît quelquefois sous la figure d’un de ces hommes exacts, rigoureux, justes, prêts à repousser la plus légère usurpation de leurs droits, habiles à ne se laisser entamer d’aucun côté. Vous l’estimez ; vous l’admirez peut-être ; vous en feriez votre député, vous n’en feriez pas votre ami.

Que lesdeux morales, au lieu de s’entre-décrier, travaillent donc de concert, attaquant le vice par les deux pôles. Pendant que les économistes font leur œuvre, dessillent les yeux des Orgons, déracinent les préjugés, excitent de justes et nécessaires défiances, étudient et exposent la vraie nature des choses et des actions, que le moraliste religieux accomplisse de son côté ses travaux plus attrayants mais plus difficiles. Qu’il attaque l’iniquité corps à corps ; qu’il la poursuive dans les fibres les plus déliées du cœur ; qu’il peigne les charmes de la bienfaisance, de l’abnégation, du dévouement ; qu’il ouvre la source des vertus là où nous ne pouvons que tarir la source des vices, c’est sa tâche, elle est noble et belle. Mais pourquoi contesterait-il l’utilité de celle qui nous est dévolue ?

Dans une société qui, sans être intimement vertueuse, serait néanmoins bien ordonnée par l’action de lamorale économique (qui est la connaissance de l’économie du corps social), les chances du progrès ne s’ouvriraient-elles pas devant la morale religieuse ?

L’habitude, a-t-on dit, est une seconde nature.

Un pays où, de longue main, chacun serait déshabitué de l’injustice par la seule résistance d’un public éclairé, pourrait être triste encore. Mais il serait, ce me semble, bien préparé à recevoir un enseignement plus élevé et plut pur. C’est un grand acheminement vers le bien que d’être désaccoutumé du mal. Les hommes ne peuvent rester stationnaires. Détournés du chemin du vice, alors qu’il ne [166] conduirait plus qu’à l’infamie, ils sentiraient d’autant plus l’attrait de la vertu.

La société doit peut-être passer par ce prosaïque état, où les hommes pratiqueront la vertu par calcul, pour de là s’élever à cette région plus poétique, où elle n’aura plus besoin de ce mobile.

[166]

III. LES DEUX HACHES.↩

PÉTITION DE JACQUES BONHOMME, CHARPENTIER, À M. CUNIN-GRIDAINE, MINISTRE DU COMMERCE.

Monsieur le fabricant ministre,

Je suis charpentier, comme fut Jésus ; je manie la hache et l’herminette pour vous servir.

Or, hachant et bûchant, depuis l’aube jusqu’à la nuit faite, sur les terres de notre seigneur le roi, il m’est tombé dans l’idée que mon travail étaitnational autant que le vôtre.

Et dès lors, je ne vois pas pourquoi la Protection ne visiterait pas mon chantier, comme votre atelier.

Car enfin, si vous faites des draps, je fais des toits. Tous deux, par des moyens divers, nous abritons nos clients du froid et de la pluie.

Cependant, je cours après la pratique, et la pratique court après vous. Vous l’y avez bien su forcer en l’empêchant de se pourvoir ailleurs, tandis que la mienne s’adresse à qui bon lui semble.

Quoi d’étonnant ? M. Cunin, ministre, s’est rappelé M. Cunin, tisserand ; c’est bien naturel. Mais, hélas ! mon humble métier n’a pas donné un ministre à la France, quoiqu’il ait donné un Dieu au monde.

Et ce Dieu, dans le code immortel qu’il légua aux hommes, n’a pas glissé le plus petit mot dont les charpentiers se [167] puissent autoriser pour s’enrichir, comme vous faites, aux dépens d’autrui.

Aussi, voyez ma position. Je gagne trente sous par jour, quand il n’est pas dimanche ou jour chômé. Si je me présente à vous en même temps qu’un charpentier flamand, pour un sou de rabais vous lui accordez la préférence.

Mais me veux-je vêtir ? si un tisserand belge met son drap à côté du vôtre, vous le chassez, lui et son drap, hors du pays.

En sorte que, forcément conduit à votre boutique, qui est la plus chère, mes pauvres trente sous n’en valent, en réalité, que vingt-huit.

Que dis-je ? ils n’en valent pas vingt-six ! car, au lieu d’expulser le tisserand belgeà vos frais (ce serait bien le moins), vous me faites payer les gens que, dans votre intérêt, vous mettez à ses trousses.

Et comme un grand nombre de vos co-législateurs, avec qui vous vous entendez à merveille, me prennent chacun un sou ou deux, sous couleur de protéger qui le fer, qui la houille, celui-ci l’huile et celui-là le blé, il se trouve, tout compte fait, que je ne sauve pas quinze sous, sur les trente, du pillage.

Vous me direz sans doute que ces petits sous, qui passent ainsi, sans compensation, de ma poche dans la vôtre, font vivre du monde autour de votre château, vous mettant à même de mener grand train. — À quoi je vous ferai observer que, si vous me les laissiez, ils feraient vivre du monde autour de moi.

Quoi qu’il en soit, monsieur le ministre-fabricant, sachant que je serais mal reçu, je ne viens pas vous sommer, comme j’en aurais bien le droit, de renoncer à larestriction que vous imposez à votre clientèle ; j’aime mieux suivre la pente commune et réclamer, moi aussi, un petit brin deprotection. [168]

Ici vous m’opposerez une difficulté : « L’ami, me direz-vous, je voudrais bien te protéger, toi et tes pareils ; mais comment conférer des faveurs douanières au travail des charpentiers ? Faut-il prohiber l’entrée des maisons par terre et par mer ? »

Cela serait passablement dérisoire ; mais, à force d’y rêver, j’ai découvert un autre moyen de favoriser les enfants de Saint-Joseph ; et vous l’accueillerez d’autant plus volontiers, je l’espère, qu’il ne diffère en rien de celui qui constitue le privilége que vous vous votez chaque année à vous-même.

Ce moyen merveilleux, c’est d’interdire en France l’usage des haches aiguisées.

Je dis que cetterestriction ne serait ni plus illogique ni plus arbitraire que celle à laquelle vous nous soumettez à l’occasion de votre drap.

Pourquoi chassez-vous les Belges ? Parce qu’ils vendent à meilleur marché que vous. Et pourquoi vendent-ils à meilleur marché que vous ? Parce qu’ils ont sur vous, comme tisserands, une supériorité quelconque.

Entre vous et un Belge il y a donc tout juste la différence d’une hache obtuse à une hache affilée.

Et vous me forcez, moi charpentier, de vous acheter le produit de la hache obtuse !

Considérez la France comme un ouvrier qui veut, par son travail, se procurer toutes choses, et entre autres du drap.

Pour cela il y a deux moyens :

Le premier, c’est de filer et de tisser la laine ;

Le second, c’est de fabriquer, par exemple, des pendules, des papiers peints ou des vins, et de les livrer aux Belges contre du drap.

Celui de ces deux procédés qui donne le meilleur résultat [169] peut être représenté par la hache affilée, l’autre par la hache obtuse.

Vous ne niez pas qu’actuellement, en France, on obtient avec plus de peine une pièce d’étoffe d’un métier à tisser (c’est la hache obtuse) que d’un plant de vigne (c’est la hache affilée). Vous le niez si peu, que c’est justement par la considération de cetexcédant de peine (en quoi vous faites consister la richesse) que vous recommandez, bien plus que vousimposez la plus mauvaise des deux haches.

Eh bien ! soyez conséquent, soyez impartial, si vous ne voulez être juste, et traitez les pauvres charpentiers comme vous vous traitez vous-même.

Faites une loi qui porte :

« Nul ne pourra se servir que de poutres et solives produitsde haches obtuses. »

À l’instant voici ce qui va arriver.

Là où nous donnons cent coups de hache, nous en donnerons trois cents. Ce que nous faisons en une heure en exigera trois. Quel puissant encouragement pour le travail ! Apprentis, compagnons et maîtres, nous n’y pourrons plus suffire. Nous serons recherchés, partant bien payés. Qui voudra jouir d’un toit sera bien obligé d’en passer par nos exigences, comme qui veut avoir du drap est obligé de se soumettre aux vôtres.

Et que ces théoriciens dulibre échange osent jamais révoquer en doute l’utilité de la mesure, nous saurons bien où chercher une réfutation victorieuse. Votre enquête de 1834 est là. Nous les battrons avec, car vous y avez admirablement plaidé la cause des prohibitions et des haches émoussées, ce qui est tout un.

[170]

IV. — CONSEIL INFÉRIEUR DU TRAVAIL.↩

« Quoi ! vous avez le front de demander pour tout citoyen le droit de vendre, acheter, troquer, échanger, rendre et recevoir service pour service et juger pour lui-même à la seule condition de ne pas blesser l’honnêteté et de satisfaire le trésor public ? Vous voulez donc ravir aux ouvriers le travail, le salaire et le pain ? »

Voilà ce qu’on nous dit. Je sais qu’en penser ; mais j’ai voulu savoir ce qu’en pensent les ouvriers eux-mêmes.

J’avais sous la main un excellent instrument d’enquête.

Ce n’étaient point cesconseils supérieurs de l’industrie, où de gros propriétaires qui se disent laboureurs, de puissants armateurs qui se croient marins, et de riches actionnaires qui se prétendent travailleurs, font de cette philanthropie que l’on sait.

Non ; c’étaient des ouvriers pour tout de bon, des ouvrierssérieux, comme on dit aujourd’hui, menuisiers, charpentiers, maçons, tailleurs, cordonniers, teinturiers, forgerons, aubergistes, épiciers, etc., etc., qui, dans mon village, ont fondé unesociété de secours mutuels.

Je la transformai, de mon autorité privée, enconseilinférieur du travail, et j’en obtins une enquête qui en vaut bien une autre, quoiqu’elle ne soit pas bourrée de chiffres et enflée aux proportions d’unin-quarto imprimé aux frais de l’État.

Il s’agissait d’interroger ces braves gens sur la manière dont ils sont, ou se croient affectés par le régime protecteur. Le président me fit bien observer que c’était enfreindre quelque peu les conditions d’existence de l’association. Car, en France, sur cette terre de liberté, les gens qui s’associent renoncent à s’entretenir depolitique, c’est-à-dire de leurs [171] communs intérêts. Cependant, après beaucoup d’hésitation, il mit la question à l’ordre du jour.

On divisa l’assemblée en autant de commissions qu’elle présentait de groupes formant des corps de métiers. On délivra à chacune un tableau qu’elle devait remplir après quinze jours de discussions.

Au jour marqué, le vénérable président prit place au fauteuil (style officiel, car c’était une chaise), et trouva sur le bureau (encore style officiel, car c’était une table en bois de peuplier) une quinzaine de rapports, dont il donna successivement lecture.

Le premier qui se présenta fut celui destailleurs. Le voici aussi exact que s’il était autographié.

EFFETS DE LA PROTECTION. — RAPPORT DES TAILLEURS.

| Inconvénients. | Avantages. | |

1°À cause du régime protecteur, nous payons plus cher le pain, la viande, le sucre, le bois, le fil, les aiguilles, etc., ce qui équivaut pour nous à une diminution considérable de salaire ; 2°À cause du régime protecteur, nos clients aussi payent plus cher toutes choses, ce qui fait qu’il leur reste moins à dépenser en vêtements, d’où il suit que nous avons moins de travail, partant moins de profits ; 3°À cause du régime protecteur, les étoffes sont chères, on fait durer plus longtemps les habits ou l’on s’en passe. C’est encore une diminution d’ouvrage qui nous force à offrir nos services au rabais. |

Néant ¹.

¹ Nous avons eu beau prendre nos mesures, il nous a été impossible d’apercevoir un côté quelconque par lequel le régime protecteur fût avantageux à notre commerce. |

Voici un autre tableau :

EFFETS DE LA PROTECTION. — RAPPORT DES FORGERONS.

| Inconvénients. | Avantages. | |

1° Le régime protecteur nous frappe d’une taxe, qui ne va pas au Trésor, chaque fois que nous mangeons, buvons, nous chauffons et nous habillons ; [172] 2° Il frappe d’une taxe semblable tous nos concitoyens qui ne sont pas forgerons ; et, étant moins riches d’autant, la plupart d’entre eux font des clous de bois et des loquets de ficelle, ce qui nous prive de travail ; 3° Il tient le fer à si haut prix qu’on ne l’emploie dans le pays ni aux charrues, ni aux grilles, ni aux balcons, et notre métier, qui pourrait fournir du travail à tant de gens qui en manquent, nous en laisse manquer à nous-mêmes ; 4° Ce que le fisc manque de recouvrer à l’occasion des marchandisesqui n’entrent pas, est pris sur notre sel et sur nos lettres. |

Néant. |

Tous les autres tableaux, que j’épargne au lecteur, chantaient le même refrain. Jardiniers, charpentiers, cordonniers, sabotiers, bateliers, meuniers, tous exhalaient les mêmes doléances.

Je déplorai qu’il n’y eût pas de laboureurs dans notre association. Leur rapport eût été assurément fort instructif.

Mais, hélas ! dans notre pays des Landes, les pauvres laboureurs, toutprotégés qu’ils sont, n’ont pas le sou, et, après y avoir mis leurs bestiaux, ils ne peuvent entrer eux-mêmes dans dessociétés de secours mutuels. Les prétendues faveurs de la protection ne les empêchent pas d’être lesparias de notre ordre social. Que dirai-je des vignerons ?

Ce que je remarquai surtout, c’est le bon sens avec lequel nos villageois avaient aperçu non-seulement le mal direct que leur fait le régime protecteur, mais aussi le mal indirect qui, frappant leur clientèle, retombe par ricochet sur eux.

C’est ce que ne paraissent pas comprendre, me dis-je, les économistes duMoniteur industriel.

Et peut-être les hommes, dont un peu de protection fascine les yeux, notamment les agriculteurs, y renonceraient-ils volontiers, s’ils apercevaient ce côté de la question.

Ils se diraient peut-être : « Mieux vaut se soutenir par [173] soi-même, au milieu d’une clientèle aisée, que d’êtreprotégé au milieu d’une clientèle appauvrie. »

Car vouloir enrichir tour à tour chaque industrie, en faisant successivement le vide autour d’elles, c’est un effort aussi vain que d’entreprendre de sauter par-dessus son ombre.

[173]

V. — CHERTÉ, BON MARCHÉ[1].↩

Je crois devoir soumettre aux lecteurs quelques remarques, hélas ! théoriques, sur les illusions qui naissent des motscherté, bon marché. Au premier coup d’œil on sera disposé, je le sais, à trouver ces remarques un peu subtiles ; mais, subtiles ou non, la question est de savoir si elles sont vraies. Or, je les crois parfaitement vraies et surtout très-propres à faire réfléchir les hommes, en grand nombre, qui ont une foi sincère en l’efficacité du régime protecteur.

Partisans de la liberté, défenseurs de la restriction, nous sommes tous réduits à nous servir de ces expressionscherté, bon marché. Les premiers se déclarent pour lebonmarché, ayant en vue l’intérêt du consommateur ; les seconds se prononcent pour lacherté, se préoccupant surtout du producteur. D’autres interviennent disant :Producteuret consommateur ne font qu’un ; ce qui laisse parfaitement indécise la question de savoir si la loi doit poursuivre le bon marché ou la cherté.

Au milieu de ce conflit, il semble qu’il n’y a, pour la loi, qu’un parti à prendre, c’est de laisser les prix s’établir naturellement. Mais alors on rencontre les ennemis acharnés dulaissez faire. Ils veulent absolument que la loi agisse, même sans savoir dans quel sens elle doit agir. Cependant ce serait [174] à celui qui veut faire servir la loi à provoquer une cherté artificielle ou un bon marché hors de nature, à exposer et faire prévaloir le motif de sa préférence. L’onus probandi lui incombe exclusivement. D’où il suit que la liberté est toujours censée bonne jusqu’à preuve contraire, car laisser les prix s’établir naturellement, c’est la liberté.

Mais les rôles sont changés. Les partisans de la cherté ont fait triompher leur système, et c’est aux défenseurs des prix naturels à prouver la bonté du leur. De part et d’autre on argumente avec deux mots. Il est donc bien essentiel de savoir ce que ces deux mots contiennent.

Disons d’abord qu’il s’est produit une série de faits propres à déconcerter les champions des deux camps.

Pour engendrer lacherté, les restrictionistes ont obtenu des droits protecteurs, et un bon marché, pour eux inexplicable, est venu tromper leurs espérances.

Pour arriver au bon marché, les libres échangistes ont quelquefois fait prévaloir la liberté, et, à leur grand étonnement, c’est l’élévation des prix qui s’en est suivie.

Exemple : En France, pour favoriser l’agriculture, on a frappé la laine étrangère d’un droit de 22 p. 100, et il est arrivé que la laine nationale s’est vendue à plus vil prix après la mesure qu’avant.

En Angleterre, pour soulager le consommateur, on a dégrevé et finalement affranchi la laine étrangère, et il est advenu que celle du pays s’est vendue plus cher que jamais.

Et ce n’est pas là un fait isolé, car le prix de la laine n’a pas une nature qui lui soit propre et le dérobe à la loi générale qui gouverne les prix. Ce même fait s’est reproduit dans toutes les circonstances analogues. Contre toute attente, la protection a amené plutôt la baisse, la concurrence plutôt la hausse des produits.

Alors la confusion dans le débat a été à son comble, les protectionistes disant à leurs adversaires : « Ce bon marché [175] que vous nous vantez tant, c’est notre système qui le réalise. » Et ceux-ci répondant : « Cette cherté que vous trouviez si utile, c’est la liberté qui la provoque[2]. »

Ne serait-ce pas plaisant de voir ainsi lebon marché devenir le mot d’ordre à la rue Hauteville, et lacherté à la rue Choiseul ?

Évidemment, il y a en tout ceci une méprise, une illusion qu’il faut détruire. C’est ce que je vais essayer de faire.

Supposons deux nations isolées, chacune composée d’un million d’habitants. Admettons que, toutes choses égales d’ailleurs, il y ait chez l’une juste une fois plus de toutes sortes de choses que chez l’autre, le double de blé, de viande, de fer, de meubles, de combustible, de livres, de vêtements, etc.

On conviendra que la première sera le double plus riche.

Cependant il n’y a aucune raison pour affirmer que lesprix absolus différeront chez ces deux peuples. Peut-être même seront-ils plus élevés chez le plus riche. Il se peut qu’aux États-Unis tout soit nominalementplus cher qu’en Pologne, et que les hommes y soient néanmoins mieux pourvus de toutes choses ; par où l’on voit que ce n’est pas le prix absolu des produits, mais leur abondance, qui fait la richesse. Lors donc qu’on veut juger comparativement la restriction et la liberté, il ne faut pas se demander laquelle des deux engendre le bon marché ou la cherté, mais laquelle des deux amène l’abondance ou la disette.

Car, remarquez ceci : les produits s’échangeant les uns contre les autres, une rareté relative de tout et une abondance relative de tout laissent exactement au même point le prix absolu des choses, mais non la condition des hommes. [176]

Pénétrons un peu plus avant dans le sujet.

Quand on a vu les aggravations et les diminutions de droits produire des effets si opposés à ceux qu’on en attendait, la dépréciation suivre souvent la taxe et le renchérissement accompagner quelquefois la franchise, il a bien fallu que l’économie politique cherchât l’explication d’un phénomène qui bouleversait les idées reçues ; car, on a beau dire, la science, si elle est digne de ce nom, n’est que la fidèle exposition et la juste explication des faits.

Or, celui que nous signalons ici s’explique fort bien par une circonstance qu’il ne faut jamais perdre de vue.

C’est que la cherté adeux causes, et non une.

Il en est de même du bon marché[3].

C’est un des points les mieux acquis à l’économie politique, que le prix est déterminé par l’état de l’Offre comparé à celui de la Demande.

Il y a donc deux termes qui affectent le prix : l’Offre et la Demande. Ces termes sont essentiellement variables. Ils peuvent se combiner dans le même sens, en sens opposé et dans des proportions infinies. De là des combinaisons de prix inépuisables.

Le prix hausse, soit parce que l’Offre diminue, soit parce que la Demande augmente.

Il baisse, soit que l’Offre augmente ou que la Demande diminue.

De là deux natures de cherté et deux natures de bon marché ;

Il y a lacherté de mauvaise nature, c’est celle qui provient de la diminution de l’Offre ; car celle-là impliquerareté, impliqueprivation (telle est celle qui s’est fait [177] ressentir cette année sur le blé) ; il y a lacherté de bonne nature, c’est celle qui résulte d’un accroissement de demande ; car celle-ci suppose le développement de la richesse générale.

De même, il y a unbon marché désirable, c’est celui qui a sa source dans l’abondance ; et unbon marché funeste, celui qui a pour cause l’abandon de la demande, la ruine de la clientèle.

Maintenant, veuillez remarquer ceci : la restriction tend à provoquer à la fois et celle de ces deux chertés et celui de ces deux bons marchés qui sont de mauvaise nature : la mauvaise cherté, en ce qu’elle diminue l’Offre, c’est même son but avoué, et le mauvais bon marché, en ce qu’elle diminue aussi la Demande, puisqu’elle donne une fausse direction aux capitaux et au travail, et accable la clientèle de taxes et d’entraves.

En sorte que,quant au prix, ces deux tendances se neutralisent ; et voilà pourquoi, ce système, restreignant la Demande en même temps que l’Offre, ne réalise pas même, en définitive, cette cherté qui est son objet.

Mais, relativement à la condition du peuple, elles ne se neutralisent pas ; elles concourent au contraire à l’empirer.

L’effet de la liberté est justement opposé. Dans son résultat général, il se peut qu’elle ne réalise pas non plus le bon marché qu’elle promettait ; car elle a aussi deux tendances, l’une vers le bon marché désirable par l’extension de l’Offre ou l’abondance, l’autre vers la cherté appréciable par le développement de la Demande ou de la richesse générale. Ces deux tendances se neutralisent en ce qui concerne lesprix absolus ; mais elles concourent en ce qui touche l’amélioration du sort des hommes.

En un mot, sous le régime restrictif, et en tant qu’il agit, les hommes reculent vers un état de choses où tout s’affaiblit, Offre et Demande ; sous le régime de la liberté, ils progressent vers un état de choses où elles se [178] développent d’un pas égal, sans que le prix absolu des choses doive être nécessairement affecté. Ce prix n’est pas un bon critérium de la richesse. Il peut fort bien rester le même, soit que la société tombe dans la misère la plus abjecte, soit qu’elle s’avance vers une grande prospérité.

Qu’il nous soit permis de faire en peu de mots l’application de cette doctrine.

Un cultivateur du Midi croit tenir le Pérou parce qu’il est protégé par des droits contre la rivalité extérieure. Il est pauvre comme Job, n’importe ; il n’en suppose pas moins que la protection l’enrichira tôt ou tard. Dans ces circonstances, si on lui pose, comme le fait le comité Odier, la question en ces termes :

« Voulez-vous, oui ou non, être assujetti à la concurrence étrangère ? » son premier mouvement est de répondre : « Non. » — Et le comité Odier donne fièrement un grand éclat à cette réponse.

Cependant il faut aller un peu plus au fond des choses. Sans doute, la concurrence étrangère, et même la concurrence en général, est toujours importune ; et si une profession pouvait s’en affranchir seule, elle ferait pendant quelque temps de bonnes affaires.

Mais la protection n’est pas une faveur isolée, c’est un système. Si elle tend à produire, au profit de ce cultivateur, la rareté du blé et de la viande, elle tend aussi à produire, au profit d’autres industriels, la rareté du fer, du drap, du combustible, des outils, etc., soit la rareté en toutes choses.

Or, si la rareté du blé agit dans le sens de son enchérissement, par la diminution de l’Offre, la rareté de tous les autres objets contre lesquels le blé s’échange agit dans le sens de la dépréciation du blé par la diminution de la Demande ; en sorte qu’il n’est nullement certain qu’en définitive le blé soit d’un centime plus cher que sous le régime de [179] la liberté. Il n’y a de certain que ceci : que, comme il y a moins de toutes choses dans le pays, chacun doit être moins bien pourvu de toutes choses.

Le cultivateur devrait bien se demander s’il ne vaudrait pas mieux pour lui qu’il entrât du dehors un peu de blé et de bétail, mais que, d’un autre côté, il fût entouré d’une population aisée, habile à consommer et à payer toutes sortes de produits agricoles.

Il y a tel département où les hommes sont couverts de haillons, habitent des masures, se nourrissent de châtaignes. Comment voulez-vous que l’agriculture y soit florissante ? Que faire produire à la terre avec l’espoir fondé d’une juste rémunération ? De la viande ? On n’en mange pas. Du lait ? On ne boit que l’eau des fontaines. Du beurre ? C’est du luxe. De la laine ? On s’en passe le plus possible. Pense-t-on que tous les objets de consommation puissent être ainsi délaissés par les masses, sans que cet abandon agisse sur les prix dans le sens de la baisse, en même temps que la protection agit dans le sens de la hausse ?

Ce que nous disons d’un cultivateur, nous pouvons le dire d’un manufacturier. Les fabricants de draps assurent que la concurrence extérieure avilira les prix par l’accroissement de l’Offre. Soit ; mais ces prix ne se relèveront-ils pas par l’accroissement de la Demande ? La consommation du drap est-elle une quantité fixe, invariable ? Chacun en est-il aussi bien pourvu qu’il pourrait et devrait l’être ? et si la richesse générale se développait par l’abolition de toutes ces taxes et de toutes ces entraves, le premier usage qu’en ferait la population ne serait-il pas de se mieux vêtir ?

La question, l’éternelle question, n’est donc pas de savoir si la protection favorise telle ou telle branche spéciale d’industrie, mais si, tout compensé, tout calcul fait, la restriction est, par sa nature, plus productive que la liberté.

Or, personne n’ose le soutenir. C’est même ce qui [180] explique cet aveu qu’on nous fait sans cesse : « Vous avez raison en principe. »

S’il en est ainsi, si la restriction ne fait du bien à chaque industrie spéciale qu’en faisant un plus grand mal à la richesse générale, comprenons donc que le prix lui-même, à ne considérer que lui, exprime un rapport entre chaque industrie spéciale et l’industrie générale, entre l’Offre et la Demande, et que, d’après ces prémisses, ceprix rémunérateur, objet de la protection, est plus contrarié que favorisé par elle[4].

Complément.

Sous ce titre,cherté, bon marché, nous avons publié un article qui nous a valu les deux lettres suivantes. Nous les faisons suivre de la réponse.

Monsieur le rédacteur,