FRÉDÉRIC BASTIAT,

The Collected Works in French in Chronological Order

(2014, 2024)

|

| (1801-1850) |

[Created: 28 January, 2014]

[Updated: 4 May, 2024] |

The Guillaumin Collection

|

This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |

Source

, The Collected Works in French in Chronological Order (2014, 2024)http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Bastiat/OeuvresCompletes/OeuvresCompletes-master.html

Word length: 1,070,215 words; 3,334 pages.

This book is part of a collection of works by (1801-1850).

Editor's Note

I put together this compilation of the works of Bastiat in 2014 to assist me in my editing and translating efforts. I wanted to take a chronological approach and to include variorum of essays and chapters which first appeared as articles and then as chapters of books. For more details on the works and the source of their original publication see my list of "The Works of Frédéric Bastiat" made up of 216 letters, and 323 articles, pamphlets, and books, with user-sortable tables and links to those texts which I have online in French.

This compilation now includes the new HTML formatting and the citation tool. It also contains my highlights in bold of key terms and phrases which I used in my research.

The original compilation was based upon the edition of his Oeuvres complètes at Wikisource - Œuvres complètes de Frédéric Bastiat , to which I have now added the 1877 collection of his letters to Madame Cheuvreux. It does not include the original page numbers so it is less useful for citation purposes than my more recent editions of his key texts and most of the volumes of the Oeuvres complètes. These can be found here:

- a re-edit of as much of his Oeuvres complètes (1862-64) as I could get into the enhanced HTML format

- a combined tables of contents

- OC1 Correspondance, Mélanges (1862) [online] and [PDF]

- OC2 Le Libre-Échange (1862) [online] and [PDF]

- OC4 Sophismes Économiques, Petits Pamphlets I (1863) [online] and [PDF]

- OC5 Sophismes Économiques Petits Pamphlets II (1854) [online] and [PDF]

- OC7 Essais - Ébauches - Correspondance (1864) [online] and [PDF]

- note that two volumes have been excluded: OC3 (Cobden et la Ligue) and OC6 (Harmonies Économiques), because only the Introduction to CW3 is FB’s work, and I have HE elsewhere (the 2nd edition of 1851)

⠀See also his most Important Books and Pamphlets which are in enhanced HTML with the original page numbers:

- the “Introduction" to his first book Cobden et la ligue, ou l’Agitation anglaise pour la liberté du commerce (1845), pp. i-xcvi. [online] and [PDF]

- his first collection of Sophismes économiques (1846) [online] and [PDF]

- his second collection of Sophismes économiques. Deuxième Série (1848) [online] and [PDF]

- my combined version of SE as "2 vols in 1" [online]

- his pamphlet L’État. Maudit Argent (1849) [online] and [PDF]

- his pamphlet Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, ou l’Économie politique en une leçon (1850) [online] and [PDF]

- his pamphlet La Loi (1850) [online] and [PDF]

- his posthumous unfinished magnum opus Harmonies économiques. 2me Édition (1851) [online] and [PDF]

- a posthumous collection of his lettres to Madame Cheuvreux Lettres d’un habitant des Landes (1877) [online] and [PDF]

Note (private joke): "BWV" = Bastiat Werke Verzeichnis. A more complete description with ID numbers can be found at my list of "The Works of Frédéric Bastiat".

TABLE OF CONTENTS

1819-1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | Undated Material | Posthumous Material

Writings Sept. 1819 - Nov. 1844

- à M. Victor Calmètes: Lettre du 12 septembre 1819 (Bayonne)

- à M. Victor Calmètes: Lettre du 5 mars 1820 (Bayonne)

- à M. Victor Calmètes: Lettre du 18 mars 1820, Bayonne

- à M. Victor Calmètes: Lettre du 10 septembre 1820 (Bayonne)

- à M. Victor Calmètes: Lettre d’octobre 1820 (Bayonne) [edit]

- à M. Victor Calmètes: Lettre du 19 avril 1821 (Bayonne)

- à M. Victor Calmètes: Lettre du 10 septembre 1821 (Bayonne)

- à M. Victor Calmètes: Lettre du 8 décembre 1821 (Bayonne)

- à M. Victor Calmètes: Lettre du 20 octobre 1821 (Bayonne)

- à M. Victor Calmètes: Lettre de décembre 1822 (Bayonne)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 15 décembre 1824 (Bayonne)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 8 janvier 1825, Bayonne

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 9 avril 1827 (Bordeaux)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 3 décembre 1827 (Mugron)

- à M. Victor Calmètes: Lettre du 12 mars 1829 (Mugron)

- à M. Victor Calmètes: Lettre de juillet 1829 (Mugron)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 4 août 1830 (Bayonne)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 5 août 1830 (Bayonne)

- à M. Victor Calmètes: Lettre du 22 avril 1821 (31???) (Bayonne)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 2 mars 1834 (Bordeaux)

- LETTRE A UN AMI NON IDENTIFIE POUR LA DEFENSE D'UN REFUGIE [Mugron le 1er Septembre 1835]

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 16 juin 1840 (Bayonne)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 6 juillet 1840 (Madrid)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 16 juillet 1840 (Madrid)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 17 août 1840 (Madrid)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 24 octobre 1840 (Lisbonne)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 7 novembre 1840 (Lisbonne)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 2 janvier 1841 (Paris)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 11 janvier 1841 (Paris)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 10 juillet 1844 (Bagnères)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 26 juillet 1844 (Eaux-Bonnes)

- Lettre à M. Laurence [9 Nov. 1844], Mugron

- à Richard Cobden: Lettre du 24 novembre 1844 (Mugron)

- à M. Horace Say; Lettre du 24 novembre 1844 (Mugron)

- Deux articles sur la langue basque (JCPD) [no date] [not available] [CW1.1.1]

- Proposition de création d'une école d'apprentis agricoles (JCPD) [no date] [not available] [CW1.1.6]

- Lettre à un candidat [1822???] [CW1.3.4]

- Aux électeurs du département des Landes (Nov. 1830) [CW1.2.4]

- D'un nouveau collège à fonder [c. 1834] [CW1.4.1]

- D'une pétition en faveur des réfugiés polonais [1834]

- Réflexions sur les pétitions de Bordeaux, Le Havre, et Lyon concernant les Douanes [Avril 1834] [CW2.1]

- Lettre à un ami non identifié pour la défense d’un refugié (sept. 1835)

- Canal latéral à l'Adour (18 juin - 20 août 1837)

- Compte rendu d'une brochure de F. Coudroy sur la question des duels [11 February 1838] [CW1.1.2]

- Réforme parlementaire [c. 1840] [CW1.2.3]

- Le fisc et la vigne [Jan. 1841] [CW2.2]

- Mémoire présenté à la société d’agriculture, commerce, arts, et sciences du département des Landes sur la question vinicole [22 janvier 1843] [CW3.3]

- « Liberté Commerciale. État de la question en Angleterre. 1er article », Sentinelle des Pyrénées, 18 mai 1843, p. 3.

- « Liberté Commerciale. État de la question en Angleterre. 2ème article », La Sentinelle des Pyrénées, 25 mai 1843, p. 2.

- « Liberté Commerciale. État de la question en Angleterre. 3ème article », La Sentinelle des Pyrénées, 1er juin 1843, p. 2.

- La Reforme postale (3 and 6 August, 1844)

- Mémoire sur la répartition de l'impôt foncier dans les Landes [1844]

- Liberté du commerce [1844] [CW1.4.3]

- De l’influence des tarifs français et anglais sur l’avenir des deux peuples [JDE, octobre 1844]

1845

- [CW1.34] [OC7] 34. Mugron, 7 mars 1845. A M. Ch. Dunoyer, membre de l’Institut ???

- Lettre à M. de Lamartine [7 mars 1845], Mugron ????

- à Richard Cobden: Lettre du 8 avril 1845 (Mugron)

- à M. Félix Coudroy: Lettre de mai 1845 (Paris)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 23 mai 1845 (Paris)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 6 (5??) juin 1845 (Paris)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 16 juin 1845, Paris

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 18 [Juin 1845 ???], Paris

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 3 juillet 1845 (11 heures du soir, Paris)

- à M. Félix Coudroy: Lettre de juillet 1845 (Londres)

- à Richard Cobden: Lettre du 8 juillet 1845 (Londres)

- Lettre à M. Paulton [29 July 1845], Paris

- à Richard Cobden: Lettre du 2 octobre 1845 (Mugron)

- [CW1.47] [JCPD] 47. Mugron, 24 octobre 1845. A M. Potonié ???

- à Richard Cobden: Lettre du 13 décembre 1845 (Mugron)

- Lettre à M. Alcide Fonteyraud [20 Dec. 1845], Mugron

- Sur un livre de M. Dunoyer [1845]

- Un économiste à M. de Lamartine (Feb. 1845)

- Abondance, disette [April 1845] [CW3 ES1.1]

- Obstacle, cause [April 1845] [CW3 ES1.2]

- Effort, résultat [April 1845] [CW3 ES1.3]

- Introduction to Cobden et la Ligue. [June 1845] see below

- Égaliser les conditions de production [July 1845] [CW3 ES1.4]

- Nos produits sont grevés de taxes [July 1845] [CW3 ES1.5]

- De l’avenir du commerce des vins entre la France et la Grande-Bretagne [Aug. 1845]

- Balance du commerce [October 1845] [CW3 ES1.6]

- Pétition des fabricants de chandelles, etc. [October 1845] [CW3 ES1.7]

- Droits différentiels [October 1845] [CW3 ES1.8]

- Immense découverte!!! [October 1845] [CW3 ES1.9]

- Réciprocité [October 1845] [CW3 ES1.10]

- Prix absolus [October 1845] [CW3 ES1.11]

- Previously unpublished essays which appeared in ES1

- Sur les questions soumise aux conseils généraux [décembre 1845]

- D’autres questions soumises aux conseils généraux de l’agriculture, des manufactures et du commerce, en 1845 [c. dec. 1845]

- La Ligue anglaise et la Ligue allemande. Réponse à la Presse[décembre 1845]

- Cobden et la Ligue [1st half 1845]: Introduction by FB

- Bastiat’s Introduction to Cobden et la Ligue.

- FB’s translations and Summaries of Meetings

- COBDEN ET LA LIGUE OU L’AGITATION ANGLAISE

- MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 16 mars 1843.

- MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 30 mars 1843.

- MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 5 avril 1843.

- MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 13 avril 1843.

- MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 26 avril 1843.

- SEPTIÈME MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 5 mai 1843.

- MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE À LA SALLE DE L’OPÉRA. 13 mai 1843.

- GRAND MEETING À COVENT-GARDEN. Octobre 1843.

- L’AGITATION EN ÉCOSSE

- GRAND MEETING DE COVENT-GARDEN. 25 janvier 1844.

- SECOND MEETING AU THÉÂTRE DE COVENT-GARDEN. 1er février 1844.

- WAKEFIELD. Extrait du Morning-Chronicle, 31 janvier 1844.

- MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE. 15 février 1844.

- MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE AU THÉATRE DE COVENT-GARDEN 21 février 1844.

- Séance du 28 février 1844.

- Séance du 17 avril. — Présidence de M. Cobden.

- Séance du 1er mai 1844.

- Séance du 14 mai 1844.

- Séance du 22 mai 1844. — Présidence du général Briggs.

- Séance du 29 mai et Séance du 5 juin 1844

- Séance du 19 juin 1844.

- La motion annuelle de M. Ch. Pelham Villiers

- Séance du 7 août 1844.

- Les free-traders et les chartistes à northampton

- Démonstration en faveur de la liberté commerciale à walsall

- Grand meeting de la ligue au théatre de covent-garden. 11 décembre 1844.

- Meeting général de la ligue à manchester. 22 janvier 1845.

- INTERROGATOIRE DE JACQUES DEACON HUME, ESQ.,

- Appendice

- Fin de la première campagne de la Ligue anglaise 437

- Seconde campagne de la Ligue 449

- Deux Angleterre 459

- Meeting du 26 janvier 1848, à Manchester. — Discours de MM. Milner Gibson, Cobden et J. Bright 463

- Lettre de Bastiat à M. G. Wilson, du 15 janvier 1849 492

- La réforme coloniale en Angleterre. — Discours de M. Cobden à Bradford 497

- Discours de John Russell au Parlement 508

1846

- à Richard Cobden: Lettre du 13 janvier 1846 (Mugron)

- à Richard Cobden: Lettre du 9 février 1846 (Mugron)

- à Richard Cobden: Lettre de février 1846 (Bordeaux)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 19 février 1846 (Bordeaux)

- à M. Victor Calmètes: Lettre du 4 mars 1846 (Bayonne)

- Lettre à M. Dunoyer [7 mars 1845/6???], Mugron

- à Richard Cobden: Lettre du 16 mars 1846 (Paris)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 22 mars 1846 (Paris)

- à Richard Cobden: Lettre du 25 mars 1846 (Paris)

- à Richard Cobden: Lettre du 2 avril 1846 (Paris)

- à Richard Cobden: Lettre du 11 avril 1846 (Paris)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 18 avril 1846 (Paris)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 3 mai 1846, Paris

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 4 mai, Paris

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 24 mai 1846 (Paris)

- à Richard Cobden: Lettre du 25 mai 1846 (Paris)

- à Richard Cobden: Lettre du 25 juin 1846 (Mugron)

- à Richard Cobden: Lettre du 21 juillet 1846 (Bordeaux)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 22 juillet 1846 (Bordeaux)

- à Richard Cobden: Lettre du 23 septembre 1846 (Paris)

- à Richard Cobden: Lettre du 29 septembre 1846 (Paris)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 1er octobre 1846 (Paris)

- à Richard Cobden: Lettre du 22 octobre 1846 (Paris)

- à Richard Cobden: Lettre du 22 novembre 1846 (Paris)

- à Richard Cobden: Lettre du 25 novembre 1846 (Paris)

- à Richard Cobden: Lettre du 20 décembre 1846 (Paris)

- à Richard Cobden: Lettre du 25 décembre 1846 (Paris)

- A M. de Larnac, député des Landes (1846) [CW1.2.3]

- Le vol à la prime [15 January 1846] [CW3 ES2.9]

- Projet de ligue anti-protectioniste [8 février 1846]

- Projet de ligue anti-protectionniste. 2e article [9 février 1846]

- Projet de ligue anti-protectionniste. 3e article [10 février 1846]

- Considérations sur le métayage [JDE, 15 Feb. 1846]

- Association pour la liberté des échanges à Bordeaux [18 février 1846]

- Au rédacteur du Journal de Lille [19 février 1846]

- Premier discours, à Bordeaux [23 Février 1846]

- Théorie du bénéfice [26 Feb. 1846]

- Au rédacteur de l’Époque [8 mars 1846]

- Le libre-échange en action [12 mars 1846]

- Qu’est-ce que le commerce ? [1 avril 1846]

- À M. le ministre de l’agriculture et du commerce [6 avril 1846]

- À monsieur le rédacteur du Courrier français [11 avril 1846]

- La Tribune et la Presse, à propos du traité belge [avril 1846]

- La réforme postale [23 avril 1846]

- Réforme postale. 2e article [30 avril 1846]

- La liberté commerciale [2 mai 1846]

- 1re lettre au Journal des Débats [2 mai 1846]

- Déclaration de principes (Association pour la liberté des échanges) [10 mai 1846]

- 2e Lettre au rédacteur du Journal des Débats [14 mai 1846]

- De la concurrence (On Competition), [JDE, Mai 1846] [??]

- Le sel, la poste et la douane [15 May 1846] [CW3 ES2.12]

- Du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne [19 mai 1846] [CW1.1.3]

- Sur un livre de Monsieur Vidal [June, 1846]

- Aux membres de l’Association [14 juin 1846]

- À M. Tanneguy-Duchâtel, ministre de l’intérieur [30 juin 1846]

- Aux électeurs de l'arrondissement de Saint-Sever (1 July 1846) [CW1.2.1]

- La logique du Moniteur industriel [1 juillet 1846]

- Lettre à M. Dampierre [3 Juillet 1846] [CW1.3.5]

- Toast porté au banquet offert à Cobden par les libre-échangistes de Paris [19 août 1846]

- Au rédacteur de la Presse [22 août 1846]

- La loi des céréales et le salaire des ouvriers [24 août 1846]

- Au Moniteur industriel [29 août 1846]

- À M. le rédacteur en chef de La Presse. Seconde lettre [2 septembre 1846] [1]

- Aux artisans et aux ouvriers [18 September 1846] [CW3 ES2.6]

- Second discours, à Paris [29 septembre 1846]

- De la population (On Population) (JDE, 15 Octobre 1846)

- Seconde lettre à Monsieur de Lamartine [15 Oct. 1846]

- Aux négociants du Havre (1) [22 octobre 1846]

- Aux négociants du Havre. Deuxième lettre [23 octobre 1846]

- Aux négociants du Havre. Troisième lettre [25 octobre 1846] [1]

- Au rédacteur du National [10 novembre 1846]

- À M. le rédacteur en chef du National. Seconde lettre [11 novembre 1846] [1]

- Post hoc, ergo propter hoc [6 December 1846] [CW3 ES2.8]

- La main droite et la main gauche [13 December 1846] [CW3 ES2.16]

- Les généralités [13 Décembre 1846]

- De l'influence du régime protecteur sur l'agriculture [Décembre 1846]

- Le libre-échange [19 Décembre 1846]

- Recettes protectionnistes [Recipes for Protectionism] [27 December 1846] [CW3 ES3.1]

- À quoi se réduit l'invasion [27 Décembre 1846] [CW3] [ES3.1]

- Sophismes économiques. Première série [January 1846]

- Introduction

- I. Abondance, disette

- II. Obstacle, cause

- III. Effort, résultat

- IV. Égaliser les conditions de production

- V. Nos produits sont grevés de taxes

- VI. Balance du commerce

- VII. Pétition des fabricants de chandelles, etc.

- VIII. Droits différentiels

- IX. Immense découverte !!!

- X. Réciprocité

- XI. Prix absolus

- XII. La protection élève-t-elle le taux des salaires

- XIII. Théorie, Pratique

- XIV. Conflit de principes

- XV. Encore la réciprocité

- XVI. Les fleuves obstrués plaidant pour les prohibitionistes

- XVII. Un chemin de fer négatif

- XVIII. Il n'y a pas de principes absolus

- XIX.

- XX. Travail humain, travail national

- XXI. Matières premières

- XXII. Métaphores

- Conclusion

1847

- à Richard Cobden: Lettre du 10 janvier 1847 (Paris)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 11 mars 1847 (Paris)

- à Richard Cobden: Lettre du 20 mars 1847 (Paris)

- à Richard Cobden: Lettre du 20 avril 1847 (Paris)

- à Richard Cobden: Lettre du 5 juillet 1847 (Paris)

- à M. Félix Coudroy: Lettre d’août 1847, Paris

- à M. Horace Say; Lettre d’un lundi d’octobre 1847 (Mugron)

- à Richard Cobden: Lettre du 15 octobre 1847 (Paris)

- à Richard Cobden: Lettre du 9 novembre 1847 (Paris)

- à Richard Cobden: Lettre du 15 novembre 1847 (Paris) ???

- Projet de discours libre-échangiste à prononcer à Bayonne [c. 1847]

- Le profit de l'un est le dommage de l'autre (c. 1847) [CW3 ES3.15]

- La peur d'un mot [The Fear of a Word] [June 20, 1847] [CW3 ES3.13]

- Midi à quatorze heures [Making a Mountain out of a Mole Hill] [c. 1847] [CW3 ES3.16]

- Le petit manuel du consommateur [A Little Manual for Consumers, in other words, for Everyone] [c. 1847] [CW3 ES3.17]

- Anglomanie, Anglophobie [c. 1847] [CW1.1.5] or [CW3 ES3.14]

- Bornes que s'impose l’Association [3 Janvier 1847]

- Organisation et liberté [Janvier 1847]

- L’utopiste [17 January 1847] [CW3 ES2.11]

- L'échelle mobile [24 Janvier 1847]

- M. de Noailles à la Chambre des pairs [24 January 1847]

- Réflexions sur l'année 1846 [30 Janvier 1847]

- Inanité de la protection de l'agriculture [31 Janvier 1847]

- L'Angleterre et le libre-échange [6 Février 1847]

- Deux principes [Two Principles] [7 February 1847] [CW3 ES3.2]

- Domination par le travail [14 February 1847] [CW3 ES2.17]

- Curieux phénomène économique. - La Réforme financière en Angleterre [21 Fév. 1847]

- Influence du libre-échange sur les relations des peuples [7 Mars 1847]

- Le parti démocratique et le libre-échange [14 Mars 1847]

- Sur la défense d'exporter les céréales [20 Mars 1847]

- Autre chose [21 March 1847] [CW3 ES2.14]

- Hausse des aliments, baisse des salaires [21 Mars 1847]

- Deux modes d'égalisation de taxes [4 April 1847]

- Le monde renversé [18 Avril 1847]

- Le National [18 Avril 1847]

- Programme of the French Free Trade Association (25 Apr. 1847, LE)

- Démocratie et libre-échange [25 Avril 1847]

- Le petit arsenal du libre-échangiste [26 April 1847] [CW3 ES2.15]

- L'échelle mobile et ses effets en Angleterre [1 Mai 1847]

- La logique de M. Cunin-Gridaine [Mr. Cunin-Gridaine’s Logic] [2 May 1847] [CW3 ES3.3]

- Subsistances [8 Mai 1847]

- L'empereur de Russie [8 Mai 1847]

- De la libre introduction du bétail étranger [14 Mars 1847]

- Un profit contre deux pertes [One profit versus Two Losses] [9 May 1847] [CW3 ES3.4]

- De la modération [On Moderation] [22 May 1847] [CW3 ES3.5]

- Peuple et Bourgeoisie [The People and the Bourgeoisie] [22 May 1847] [CW3 ES3.6]

- Deux pertes contre un profit [Two Losses versus One Profit] [30 May 1847] [CW3 ES3.7]

- Le Roi libre-échangiste [30 mai 1847]

- Guerre aux chaires d'économie politique [June 1847] [CW2.14]

- Discours à la salle Duphot [13 juin 1847]

- L'impôt du sel [20 Juin 1847]

- L’Économie politique des généraux [The Political Economy of the Generals] [20 June 1847] [CW3 ES3.8]

- Du Communisme [27 Juin 1847]

- La taxe unique en Angleterre, proposition de M. Ewart [27 Juin 1847]

- One of Bastiat’s Lectures at Taranne Hall( July 1847) (to translate - 4,753 words)

- REUNION DE LA RUE TARANNE

- Troisième discours, à Paris [3 juillet 1847]

- Autre réponse à la Presse sur la nature des échanges [10 Juillet 1847]

- Sur l'éloge de Ch. Comte [11 July, 1847]

- Cherté, bon marché [25 July, 1847] [CW3 ES2.5]

- Quatrième discours, à Lyon [août 1847]

- Cinquième discours, à Lyon [august 1847]

- Sixième discours, à Marseille [24 th ?? août 1847]

- Remontrance [A Protest] [30 August 1847] [CW3 ES3.9]

- Minutes of a Public Meeting in Marseilles by the Free Trade Association (5 Sept. 1847, LE)

- A Letter (to Hippolyte Castille on intellectual property [9 September 1847]

- Réponse au journal l’Atelier [12 Sept. 1847]

- Seconde campagne de la ligue [ 7 novembre 1847]

- Association espagnole pour la défense du travail national [The Spanish Association for the Defense of National Employment] [7 November 1847] [CW3 ES3.10]

- Aux membres du Conseil général de la Seine [14 novembre 1847]

- D'un plan de campagne proposé à l’Association du libre-échange [14 Novembre 1847]

- Bastiat's reply to a letter by Blanqui (14 Nov. 1847, LE)

- Aux membres du Conseil général de la Nièvre [21 novembre 1847]

- Les hommes spéciaux [The Specialists] [28 November 1847] [CW3 ES3.11]

- Projet de préface pour les Harmonies [c. late 1847] [CW1.1.4]

- Previously unpublished essays which were published in ES2

- Sur l'exportation du numéraire [11 Décembre 1847]

- Huitième discours, à Paris. Discours au cercle de la librairie [16 Dec. 1847]

- L'indiscret [The Man who asked Embarrassing Questions] [12 December 1847] [CW3 ES3.12]

- Lettre de M. Considérant et réponse [25 Décembre 1847]

Books and Printed Pamphlets - 1847

1848

- [CW1.85] [OC1] 85. Paris, 5 janvier 1848. A Félix Coudroy

- [CW1.86] [OC7] 86. Paris, 17 janvier 1848. A Madame Schwabe

- [CW1.87] [OC1] 87. Paris, 24 janvier 1848. A Félix Coudroy

- [CW1.88] [OC7] 88. Paris, 27 janvier 1848. A Madame Schwabe

- [CW1.89] [OC1] 89. Paris, 13 février 1848. A Félix Coudroy

- [CW1.90] [OC7] 90. Paris, 16 février 1848. A Madame Schwabe

- [CW1.91] [OC1] 91. Paris, 25 février 1848. A Richard Cobden

- [CW1.92] [OC1] 92. Paris, 26 février 1848. A Richard Cobden

- [CW1.93] [JCPD] 93. Paris, 27 février 1848. A Madame Marsan [missing French]

- [CW1.94] [OC1] 94. Paris, 29 février 1848. A Félix Coudroy

- [CW1.95] [OC7] 95. Paris, 4 mars 1848. A M. Domenger, à Mugron

- [CW1.96] [OC1] 96. Mugron, 5 avril 1848. A Richard Cobden

- [CW1.97] [OC7] 97. Mugron, 12 avril 1848. A Horace Say

- [CW1.98] [OC1] 98. Paris, 11 mai 1848. A Richard Cobden

- [CW1.99] [OC7] 99. Paris, 17 mai 1848. A Madame Schwabe

- [CW1.100] [OC1] 100. Paris, 27 mai 1848. A Richard Cobden

- [CW1.101] [OC1] 101. Paris, 9 juin 1848. A Félix Coudroy

- [CW1.102] [OC1] 102. Paris, 24 juin 1848. A Félix Coudroy

- [CW1.103] [OC1] 103. Paris, 27 juin 1848. A Richard Cobden

- [CW1.104] [JCPD] 104. Paris, 29 juin 1848. A Julie Marsan [missing French]

- [CW1.105] [OC1] 105. Paris, 7 août 1848. A Richard Cobden

- [CW1.106] [OC7] 106. Paris, 1er juillet 1848. A M. Schwabe

- [CW1.107] [OC1] 107. Paris, 18 août 1848. A Richard Cobden

- [CW1.108] [OC1] 108. Paris, 26 août 1848. A Félix Coudroy

- [CW1.109] [OC7] 109. Paris, 3 septembre 1848. A M. Domenger

- [CW1.110] [OC1] 110. Paris, 7 septembre 1848. A Félix Coudroy

- [CW1.111] [OC7] 111. Douvres, 7 octobre 1848. A M. Schwabe

- [CW1.112] [OC7] 112. Paris, 25 octobre 1848. A M. Schwabe

- [CW1.113] [CH] 113. Paris, novembre 1848. A Madame Cheuvreux

- [CW1.114] [OC7] 114. Paris, 14 novembre 1848. A Madame Schwabe

- [CW1.115] [OC1] 115. Paris, 26 novembre 1848. A Félix Coudroy

- [CW1.116] [OC1] 116. Paris, 5 décembre 1848. A Félix Coudroy

- [CW1.117] [OC7] 117. Paris, 21 décembre 1848. A M. le Comte Arrivabene

- [CW1.118] [OC7] 118. Paris, 28 décembre 1848. A Madame Schwabe

- Barataria [c. 1848???]

- Réponse à divers [1 Jan. 1848]

- La liberté a donné du pain aux Anglais [1 Janvier 1848]

- Septième discours, à Paris [7 Jan 1848]

- Les armements en Angleterre [15 Janvier 1848]

- T.176 (1848.01.15) "Natural and Artificial Organisation" (JDE, Jan. 1848) (Fr, PDF)

- Minutes of the Seventh Meeting of the Free Trade Association (Jan. 1848, JDE)

- Paresse et restriction [16 Jan. 1848]

- Lettre À M. Jobard [22 Jan. 1848]

- Sur l'inscription maritime [23 Janvier 1848]

- Encore les armements en Angleterre [29 Janvier 1848]

- Le maire d'Énios [The Mayor of Enios] [6 February 1848] [CW3 ES3.18]

- Deux Angleterre [6 février 1848]

- Le sucre antédiluvien [Antediluvian Sugar] [13 February 1848] [CW3 ES3.19]

- Monita secreta [Monita Secreta: The Secret Book of Instructions] [20 February 1848] [CW3 ES3.20]

- La République française [26 Feb. - 28 Mar, 1848]

- ToC

- Statement of Principles: Quelques mots d'abord sur le titre de notre journal. [CW3.??]

- Sous la République [27 février 1848] [CW1.4.11]

- 43. Article 2 [26 February 1848] [CW1.4.14a]

- 44. Article 3 [27 February 1848] [CW1.4.14b]

- Sur le désarmement [27 février 1848] [CW1.4.12]

- 46. Article 5 [27 February 1848] [CW1.4.14c]

- 47. Article 6 [29 February 1848] [CW1.4.14d]

- Les rois doivent désarmer [29 février 1848] [CW1.4.13]

- “Les sous-préfectures” (The Sub-Prefects) [29 février 1848] [CW ??]

- Article dans La République Française [29 février 1848] [CW1.4.6]

- La Presse parisienne [1 mars 1848] [CW1.4.4]

- Pétition d'un Economiste [2 mars 1848] [CW1.4.5]

- Liberté de l'enseignement [4 mars 1848] [CW1.4.2]

- Curée des Places [5 mars 1848] [CW1.4.7]

- Entraves et Taxes [6 mars 1848] [CW1.4.8]

- Soulagement immédiat du peuple [The Immediate Relief of the People] [12 March 1848] [CW3 ES3.21]

- Funeste remède [A Disastrous Remedy] [12 March 1848] [CW3 ES3.22]

- Circulaires d'un ministère introuvable [Circulars from a Government that is Nowhere to be Found] [19 March 1848] [CW3 ES3.23]

- Funestes illusions [Disastrous Illusions] [March 1848] [CW3 ES3.24]

- Profession de foi électorale de 1848 [22 mars 1848] [CW1.2.2]

- Lettre à un ecclésiastique [28 mars 1848] [CW1.4.20]

- Propriété et loi [15 May 1848] [CW2.4]

- *Jacques Bonhomme* [11 June to 13 July, 1848]

- ToC

- La liberté [11-15 June 1848] [CW1.4.9]

- Laissez-Faire [11 au 15 juin 1848] [CW1.4.10]

- L'Assemblée Nationale [11-15 June 1848] [CW1.4.17]

- L'Etat (note) [11–15 June 1848] [CW2.4]

- Prendre cinq et rendre quatre, ce n'est pas donner. [15 to 18 June 1848]

- Une mystification [JB, 15 au 18 juin 1848]

- Funeste gradation [JB, 20 to 23 June 1848]

- Aux citoyens Lamartine et Ledru-Rollin [20 au 23 juin 1848] [CW1.4.10]

- Justice et fraternité [15 juin 1848] [CW2.5]

- Individualisme et fraternité [June 1848] [CW2.6]

- Propriété et spoliation [24 July 1848] [CW2.10]

- T.223 Economic Harmonies I, II, III in JDE (Sept. 1848) (Fr, PDF1, PDF2)

- L’État JDD version [25 September 1848]

- T.224 (1848.10.??) "Opinion of Bastiat on the right to work." (Garnier Book) (Fr, PDF)

- T.273 (1848.10.10) SEP: Séance de 10 oct. 1848 (on an income tax) (Fr, PDF1, PDF2)

- T.274 (1848.12.10) SEP: Séance de 10 dec. 1848 (on the emancipation of the colonies) (Fr, PDF1, PDF2)

- T.225 Economic Harmonies IV in JDE (15 Dec. 1848) (Fr, PDF1)

- Lettre sur le référendum pour le président de la république (JCPD) [late 1848 ???] [not available] [CW??]

- ToC

- Sophismes économiques. Deuxième série [January 1848] [CW3]

- I. Physiologie de la Spoliation

- II. Deux morales

- III. Les deux haches

- IV. Conseil inférieur du travail

- V. Cherté, bon marché

- VI. Aux artisans et ouvriers

- VII. Conte chinois

- VIII. Post hoc, ergo proper hoc

- IX. Le vol à la prime

- X. Le percepteur

- XI. L'utopiste

- XII. Le sel, la poste et la douane

- XIII. Les trois Échevins

- XIV. Autre chose

- XV. Le petit arsenal du libre-échangiste

- XVI. La main droite et la main gauche

- XVII. Domination par le travail

1849

- à M. et madame Cheuvreux: Lettre de 1849 (Bruxelles, hôtel de Bellevue) Paris???

- Letters to Cheuvreux Family: Janvier 1849, Paris

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 1er janvier 1849, Paris

- Lettre à M. George Wilson [15 Jan. 1849], Paris

- à M. Domenger: Lettre du 18 janvier 1849, Paris

- [CW1.123] [CH] 123. Paris, février 1849. A Madame Cheuvreux ???

- Letters to Cheuvreux Family: Mercredi, février 1849

- à M. Domenger: Lettre du 3 février 1849, Paris

- à M. Domenger: Lettre non datée [1849???], Paris

- à M. Domenger: Lettre non datée [1849???], Paris

- Letters to Cheuvreux Family: Lundi, mars 1849, Paris

- à M. et madame Schwabe: Lettre du 11 mars 1849, Paris

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 15 mars 1849, Paris

- à M. Domenger: Lettre du 25 mars 1849, Paris

- à M. Domenger: Lettre du 8 avril 1849, Paris

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 25 avril 1849, Paris

- à M. Domenger: Lettre du 29 avril 1849, Paris

- Letters to Cheuvreux Family: 3 mai 1849, Paris

- à M. Domenger: Lettre non datée [1849???], Paris

- [CW1.137] [CH] 137. Bruxelles, hôtel de Bellevue, juin 1849. A Madame Cheuvreux ????

- Letters to Cheuvreux Family: Juin 1849, Bruxelles, hôtel de Bellevue

- Letters to Cheuvreux Family: Juin 1849, Notes prises d’Anvers

- à M. Domenger: Lettre d’un mardi 13 (été de 1849), Paris

- à M. Paillottet: Lettre du 14 juillet 1849 (Paris)

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 30 juillet 1849, Paris

- Letters to Cheuvreux Family: 30 août 1849, Mont-de-Marsan

- Letters to Cheuvreux Family: 12 septembre 1849, Mugron

- Letters to Cheuvreux Family: 16 septembre 1849, Mugron

- à M. Horace Say; Lettre du 16 septembre 1849 (Mugron)

- Letters to Cheuvreux Family: 18 septembre 1849, Mugron

- Letters to Cheuvreux Family: 7 octobre 1849, Paris

- Letters to Cheuvreux Family: 8 octobre 1849, Paris

- à M. et madame Schwabe: Lettre du 14 octobre 1849, Paris

- à Richard Cobden: Lettre du 17 octobre 1849, Paris

- à Richard Cobden: Lettre du 24 octobre 1849, Paris

- Letters to Cheuvreux Family: Novembre 1849, Paris

- à M. Domenger: Lettre du 13 novembre 1849, Paris

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 13 décembre 1849 (Paris)

- à M. Domenger: Lettre du 25 décembre 1849, Paris

- à Richard Cobden: Lettre du 31 décembre 1849, Paris

- Le Capital [1849]

- De la séparation du temporel et du spirituel [1849] [CW1.4.22]

- Rapport du Conseil général des Landes sur les communaux [1849] [CW1.4.16]

- Protectionnisme et communisme [January 1849] [CW2.12]

- Conséquences de la réduction sur l’impôt du sel [1 Jan. 1849]

- Lettre de Bastiat à M. G. Wilson, du 15 janvier 1849

- Capital et rente [February 1849]

- Paix et liberté du le budget républicain [février 1849] [CW2.15]

- T.275 (1849.02.10) SEP: Séance de 10 fev. 1849 (financial reform) (Fr, PDF1, PDF2)

- Incompatibilités parlementaires [March 1849] [CW2.19]

- Profession de foi électorale de 1849 [April 1849] [CW2.2.6]

- Maudit argent [avril 1849]

- L’État [April 1849 pamphlet version] [CW2.7]

- “Profession de foi électorale de 1849. À MM. Tonnelier, Oegos, Bergeron, Camors, Oubroca, Pomeoe, Fauret, etc.” [May, 1849] [CW2.2.5]

- T.276 (1849.05.10) SEP: Séance de 10 mai 1849 (on the Peace Congress and state support for socialist programs) (Fr)

- T.240 (1849.08.22) A speech on "Disarmament, Taxes, and the Influence of Political Economy on the Peace Movement." (Longer English trans.)

- Disarmament, Taxes, and the Influence of Political Economy on the Peace Movement

- T.277 (1849.10.10) SEP: Séance de 10 oct. 1849 (limits to the functions of the state and the individual - GdM's new book) (Fr, PDF1, PDF2)

- T.242 (1849.11.10) SEP: Séance de 10 nov. 1849 (on war, disarmament, and socialism) (Fr, PDF1, PDF2)

- Discours sur la répression des coalitions industrielles [17 Nov. 1849] [CW2.17]

- T.245 (1849.12.10) SEP: Séance de 10 dec. 1849 (state support for popularising political economy and FB’s new book EH) (Fr, PDF1, PDF2)

- Discours sur l'impôt des boissons [12 Dec. 1849] [CW2.16]

Books and Printed Pamphlets - 1849

1850

- à M. Félix Coudroy: Lettre du Commencement de 1850, Paris

- Letters to Cheuvreux Family: 2 janvier 1850, Paris

- Letters to Cheuvreux Family: Janvier 1850, Paris

- Letters to Cheuvreux Family: Février 1850, Paris

- à M. Domenger: Lettre du 18 février 1850, Paris

- Letters to Cheuvreux Family: Mars 1850, Paris

- à M. Domenger: Lettre du 22 mars 1850 (Paris)

- Letters to Cheuvreux Family: Vendredi, avril 1850, Paris

- Cheuvreux ???

- Letters to Cheuvreux Family: Mai 1850, Bordeaux

- à M. Paillottet: Lettre du 19 mai 1850 (Mugron)

- Letters to Cheuvreux Family: 20 mai 1850, Mugron

- Letters to Cheuvreux Family: 23 mai 1850, Mugron

- Letters to Cheuvreux Family: 27 mai 1850, Mugron

- à M. Paillottet: Lettre du 2 juin 1850 (Mugron)

- à M. Horace Say; Lettre du 3 juin 1850 (Mugron)

- Letters to Cheuvreux Family: 11 juin 1850, Mugron

- à M. et madame Cheuvreux: Lettre de juin 1850 (Mugron) ???

- Letters to Cheuvreux Family: 15 juin 1850, Eaux-Bonnes

- à M. Paillottet: Lettre du 23 juin 1850 (Eaux-Bonnes)

- Letters to Cheuvreux Family: 23 juin 1850, Eaux-Bonnes

- [CW1.177] [CH] 177 Eaux-Bonnes, 24 juin 1850. A Madame Cheuvreux ????

- à M. Paillottet: Lettre du 28 juin 1850 (Eaux-Bonnes)

- à M. Paillottet: Lettre du 2 juillet 1850 (Eaux-Bonnes)

- Lettre à M. de Fontenay [3 july 1850] Eaux-Bonnes

- Letters to Cheuvreux Family: 4 juillet 1850, Eaux-Bonnes

- à M. et madame Cheuvreux: Lettre de juillet 1850 (Mugron) ???

- à M. Horace Say; Lettre du 4 juillet 1850 (Eaux-Bonnes)

- [CW1.183] [OC7] 183 Mugron, juillet 1850. A Madame Cheuvreux

- à M. et madame Cheuvreux: Lettre du 14 juillet 1850 (Mugron) ???

- [CW1.184] [CH] 184 Mugron, 14 juillet 1850. A M. Cheuvreux ???

- Letters to Cheuvreux Family: 14 juillet 1850, Mugron

- à Richard Cobden: Lettre du 3 août 1850, Paris

- à Richard Cobden: Lettre du 17 août 1850, Paris

- Lettre au président du Congrès de la paix, à Francfort [17 Aug. 1850], Paris

- à Richard Cobden: Lettre du 9 septembre 1850, Paris

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 9 septembre 1850 (Paris)

- Letters to Cheuvreux Family: 9 septembre 1850, Paris ????

- à M. Paillottet: Lettre du 14 septembre 1850 (Lyon)

- Letters to Cheuvreux Family: 14 septembre 1850, Lyon

- Letters to Cheuvreux Family: Le soir, 14 septembre 1850, Lyon

- Letters to Cheuvreux Family: 18 septembre 1850, Marseille

- Letters to Cheuvreux Family: 22 septembre 1850, Marseille (à bord du Castor)

- Letters to Cheuvreux Family: 2 octobre 1850, Pise

- à M. Domenger: Lettre du 8 octobre 1850 (Pise)

- à M. Paillottet: Lettre du 11 octobre 1850 (Pise)

- à M. Paillottet: Lettre du 11 octobre 1850 (Pise)

- Letters to Cheuvreux Family: 14 octobre 1850, Pise

- à Richard Cobden: Lettre du 18 octobre 1850 (Pise)

- à M. Horace Say; Lettre du 20 octobre 1850 (Pise)

- à M. le comte Arrivabene: Lettre du 28 octobre 1850 (Pise)

- Letters to Cheuvreux Family: 29 octobre 1850, Pise

- à M. Félix Coudroy: Lettre du 11 novembre 1850 (Rome)

- à M. Paillottet: Lettre du 26 novembre 1850 (Rome)

- à M. Domenger: Lettre du 28 novembre 1850 (Rome)

- à M. Paillottet: Lettre du 8 décembre 1850 (Rome)

- Letters to Cheuvreux Family: Samedi 14 décembre 1850, Rome

- Lettre de M. Paillottet à Mme Cheuvreux, Rome, 22 décembre 1850 ???

- Lettre au Journal des Économistes [date?] ???

- Les trois conseils [c. 1850] [CW1.4.23]

- Baccalauréat et socialisme [early 1850] [CW2.11]

- T.250 (1850.01.10) SEP: Séance de 10 jan. 1850 (What is the Limit of the Functions of the State? Part II) (Fr, PDF1, PDF2)

- T.251 (1850.02.10) SEP: Séance de 10 fev. 1850 (the limits to state power - Part 3??)

- Balance du commerce [29 March 1850]

- T.255 (1850.04.15) "England’s New Colonial Policy. Lord John Russel’s Plan" (JDE, 15 Apr, 1850) (Fr, PDF)

- T.256 (1850.04.15) SEP: Séance du 10 Avril 1850 (Land Credit) (Fr, PDF1, PDF2)

- Spoliation et loi [15 mai 1850] [CW2.4]

- Réflexions sur l'amendement de M. Mortimer-Ternaux. [1 April 1850] [CW2.18]

- Nouvelle politique coloniale de l'Angleterre. Plan de Lord John Russel [15 avril 1850] [missing???] [CW ??]

- A MM. les protectionnistes du Conseil général des manufactures [15 mai 1850] [see Spoliation et loi [CW2.4]]

- La loi [June 1850]

- T.278 (1850.09.10) SEP: Séance de 10 sept. 1850 (SEP farewell to FB) (Fr, PDF1)

- Abondance [Sept. 1850]

- Table of Contents

- *Harmonies économiques* [1st ten chapters, Jan/Feb 1850]

- *Intérêt et principale* or *Gratuité du crédit* [Oct. 1849 - March 1850]

- Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas

- *Spoliation et loi*

- Gratuité du crédit [Oct. 1849 - March 1850]

- PREMIÈRE LETTRE. - F. C. Chevé, l'un des rédacteurs de la Voix du Peuple, à Frédéric Bastiat

- DEUXIÈME LETTRE. - F. Bastiat au rédacteur de la Voix du peuple

- TROISIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat

- QUATRIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon

- CINQUIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat

- SIXIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon

- SEPTIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat

- HUITIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon

- NEUVIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat

- DIXIÈME LETTRE - F. Bastiat à P. J. Proudhon

- ONZIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat

- DOUZIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon

- TREIZIÈME LETTRE. - P. J. Proudhon à F. Bastiat

- QUATORZIÈME LETTRE. - F. Bastiat à P. J. Proudhon

- Harmonies économiques (1850, 1851)

- Foreword to the Second Enlarged Edition by Prosper Paillottet and Roger de Fontenay (La Société des amis de Bastiat) (1851) [to be trans.]

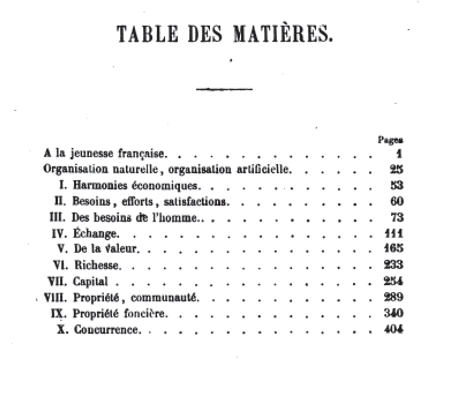

- À la jeunesse française

- I. Organisation naturelle, organisation artificielle

- II. Besoins, Efforts, Satisfactions

- III. Des Besoins de l’homme

- IV. Échange

- V. De la Valeur

- VI. Richesse

- VII. Capital

- VIII. Propriété, Communauté

- IX. Propriété foncière

- X. Concurrence

- Conclusion de la première édition

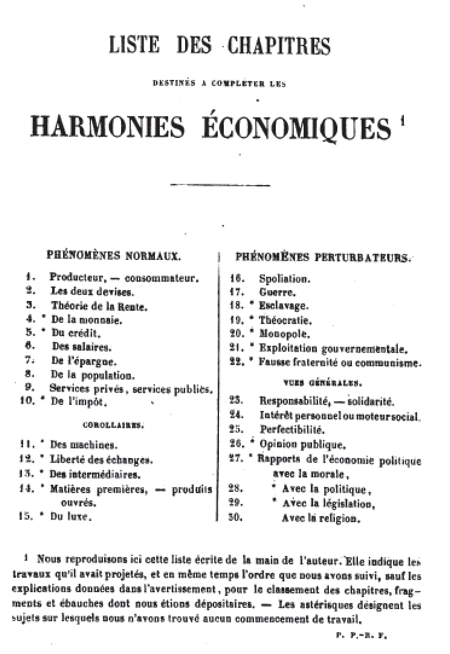

- Listes des chapitres destinées à completer les Harmonies économique [incomplete ???]

- XI. Producteur, Consommateur

- XII. Les deux Devises

- XIII. De la Rente

- De la Monnaie

- Du Crédit

- XIV. Des Salaires

- XV. De l’Épargne

- XVI. De la Population

- Long Note by “R.F.” [1851 ed.]

- XVII. Services privés, services publics

- XVIII. Causes perturbatrices

- XIX. Guerre

- XX. Responsabilité

- XXI. Solidarité

- XXII. Moteur social

- XXIII. Le Mal

- XXIV. Perfectibilité

- XXV. Rapports de l’économie politique avec la morale, avec la politique, avec la législation, …. avec la religion.

- Endnotes

- Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas [July 1850] [CW3]

Undated Material

- Sophismes électoraux [no date] [CW1.3.1]]

- Les élections. Dialogue entre un profond Publiciste et un Campagnard [no date] [CS1.3.2]

- Untitled Fragment on Canals [no date - 1837.06??] [CW1.3.3]

- Incompatibilités Parlementaires (Presse bayonnaise) (JCPD) [no date] [not available]

- Question religieuse [no date] [CW1.4.21]

- Deux articles sur la langue basque (JCPD) [no date] [not available]

Posthumous Material

- T.279 (1851.01.10) SEP: Séance de 10 jan. 1851 (announcement of FB's death) (Fr, PDF1)

- Lettre non datée [1851 ???] [missing]

- Lettre de M. Carey, réponse de MM. Frédéric Bastiat et A. Clément [15 Jan. 1851] [missing]

- Producteur — Consommateur (article inédit) de Frédéric Bastiat [15 June 1851] [missing]

- Lettre inédite de Frédéric Bastiat à Fonteyraud [Septembre et Octobre 1852]

- Lettres d’un habitant des Landes (1877)

Endnotes

Writings Sept. 1819 - Nov. 1844

Correspondence↩

à M. Victor Calmètes: Lettre du 12 septembre 1819 (Bayonne) ↩

BWV

[CW1.1] [OC1] 1. Bayonne, 12 septembre 1819. A Victor Calmètes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nous nous trouvons, mon ami, dans le même cas : tous les deux nous sommes portés par goût à une étude autre que celle que le devoir nous ordonne ; à la différence que la philosophie, vers laquelle notre penchant nous entraîne, tient de plus près à l’état d’avocat qu’à celui de négociant.

Tu sais que je me destine au commerce. En entrant dans un comptoir, je m’imaginais que l’art du négociant était tout mécanique et que six mois suffisaient pour faire de moi un négociant. Dans ces dispositions, je ne crus pas nécessaire de travailler beaucoup, et je me livrai particulièrement à l’étude de la philosophie et de la politique.

Depuis je me suis bien désabusé. J’ai reconnu que la science du commerce n’était pas renfermée dans les bornes de la routine. J’ai su que le bon négociant, outre la nature des marchandises sur lesquelles il trafique, le lieu d’où on les tire, les valeurs qu’il peut échanger, la tenue des livres, toutes choses que l’expérience et la routine peuvent en partie faire connaître, le bon négociant, dis-je, doit étudier les lois et approfondir l’économie politique, ce qui sort du domaine de la routine et exige une étude constante.

Ces réflexions me jetèrent dans une cruelle incertitude. Continuerais-je l’étude de la philosophie qui me plaît, ou m’enfoncerais-je dans les finances que je redoute ? Sacrifierais-je mon devoir à mon goût et, mon goût à mon devoir ?

Décidé à faire passer mon devoir avant tout, j’allais commencer mes études, quand je m’avisai de jeter un regard sur l’avenir. Je pesai la fortune que je pouvais espérer et, la mettant en balance avec mes besoins, je m’assurai que, pour peu que je fusse heureux au commerce, je pourrais, très-jeune encore, me décharger du joug d’un travail inutile à mon bonheur. Tu connais mes goûts ; tu sais si, pouvant vivre heureux et tranquille, pour peu que ma fortune excède mes besoins, tu sais si, pendant les trois quarts de ma vie, j’irai m’imposer le fardeau d’un ennuyeux travail, pour posséder, le reste de ma vie, un superflu inutile.

… Te voilà donc bien convaincu que, dès que je pourrai avoir une certaine aisance, ce qui, j’espère, sera bientôt, j’abandonne les affaires.

à M. Victor Calmètes: Lettre du 5 mars 1820 (Bayonne) ↩

BWV

[CW1.2] [OC1] 2. Bayonne, 5 mars 1820. A Victor Calmètes

J’avais lu le Traité d’économie politique de J. B. Say, excellent ouvrage très méthodique. Tout découle de ce principe que les richesses sont les valeurs et que les valeurs se mesurent sur l’utilité. De ce principe fécond, il vous mène naturellement aux conséquences les plus éloignées, en sorte qu’en lisant cet ouvrage on est surpris, comme en lisant Laromiguière, de la facilité avec laquelle on va d’une idée à une idée nouvelle. Tout le système passe sous vos yeux avec des formes variées et vous procure tout le plaisir qui naît du sentiment de l’évidence.

Un jour que je me trouvais dans une société assez nombreuse, on traita, en manière de conversation, une question d’économie politique ; tout le monde déraisonnait. Je n’osais pas trop émettre mes opinions, tant je les trouvais opposées aux idées reçues ; cependant me trouvant, par chaque objection, obligé de remonter d’un échelon pour en venir à mes preuves, on me poussa bientôt jusqu’au principe. Ce fut alors que M. Say me donna beau jeu. Nous partîmes du principe de l’économie politique, que mes adversaires reconnaissaient être juste ; il nous fut bien facile de descendre aux conséquences et d’arriver à celle qui était l’objet de la discussion. Ce fut à cette occasion que je sentis tout le mérite de la méthode, et je voudrais qu’on l’appliquât à tout. N’es-tu pas de mon avis là-dessus ?

à M. Victor Calmètes: Lettre du 18 mars 1820, Bayonne ↩

BWV

[CW1.3] [OC1] 3. Bayonne, 18 mars 1820. A Victor Calmètes

… Je suis entré pas à pas dans le monde, mais je ne m’y suis pas jeté ; et, au milieu de ses plaisirs et de ses peines, quand les autres, étourdis par tant de bruit, s’oublient, si je puis m’exprimer ainsi, dans le cercle étroit du présent, mon âme vigilante avait toujours un œil en arrière, et la réflexion l’a empêchée de se laisser dominer. D’ailleurs mon goût pour l’étude a pris beaucoup de mes instants. Je m’y suis tellement livré, l’année dernière, que cette année on me l’a défendue, à la suite d’une incommodité douloureuse qu’elle m’a occasionnée…

à M. Victor Calmètes: Lettre du 10 septembre 1820 (Bayonne) ↩

BWV

[CW1.4] [OC1] 4. Bayonne, 10 septembre 1820. A Victor Calmètes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Une chose qui m’occupe plus sérieusement, c’est la philosophie et la religion. Mon âme est pleine d’incertitude et je ne puis plus supporter cet état. Mon esprit se refuse à la foi et mon cœur soupire après elle. En effet, comment mon esprit saurait-il allier les grandes idées de la Divinité avec la puérilité de certains dogmes, et, d’un autre côté, comment mon cœur pourrait-il ne pas désirer de trouver dans la sublime morale du christianisme des règles de conduite ? Oui, si le paganisme est la mythologie de l’imagination, le catholicisme est la mythologie du sentiment. — Quoi de plus propre à intéresser un cœur sensible que cette vie de Jésus, que cette morale évangélique, que cette médiation de Marie ! que tout cela est touchant…

à M. Victor Calmètes: Lettre d’octobre 1820 (Bayonne) [edit]↩

BWV

[CW1.5] [OC1] 5. Bayonne, octobre 1820. A Victor Calmètes

Je t’avoue, mon cher ami, que le chapitre de la religion me tient dans une hésitation, une incertitude qui commencent à me devenir à charge. Comment ne pas voir une mythologie dans les dogmes de notre catholicisme ? Et cependant cette mythologie est si belle, si consolante, si sublime, que l’erreur est presque préférable à la vérité. Je pressens que si j’avais dans mon cœur une étincelle de foi, il deviendrait bientôt un foyer. Ne sois pas surpris de ce que je te dis là. Je crois à la Divinité, à l’immortalité de l’âme, aux récompenses de la vertu et au châtiment du vice. Dès lors, quelle immense différence entre l’homme religieux et l’incrédule ! mon état est insupportable. Mon cœur brûle d’amour et de reconnaissance pour mon Dieu, et j’ignore le moyen de lui payer le tribut d’hommages que je lui dois. Il n’occupe que vaguement ma pensée, tandis que l’homme religieux a devant lui une carrière tracée à parcourir. Il prie. Toutes les cérémonies du culte le tiennent sans cesse occupé de son Créateur. Et puis ce sublime rapprochement de Dieu et de l’homme, cette rédemption, qu’il doit être doux d’y croire ! quelle invention, Calmètes, si c’en est une !

Outre ces avantages, il en est un autre qui n’est pas moindre : l’incrédule est dans la nécessité de se faire une morale, puis de la suivre. Quelle perfection dans l’entendement, quelle force dans la volonté lui sont indispensables ! et qui lui répond qu’il ne devra pas changer demain son système d’aujourd’hui ? L’homme religieux au contraire a sa route tracée. Il se nourrit d’une morale toujours divine.

à M. Victor Calmètes: Lettre du 19 avril 1821 (Bayonne) ↩

BWV

[CW1.6] [OC1] 6. Bayonne, 29 avril 1821. A Victor Calmètes

… Pour moi, je crois que je vais me fixer irrévocablement à la religion. Je suis las de recherches qui n’aboutissent et ne peuvent aboutira rien. Là, je suis sûr de la paix, et je ne serai pas tourmenté de craintes, même quand je me autre côtéais. D’ailleurs, c’est une religion si belle, que je conçois qu’on la puisse aimer au point d’en recevoir le bonheur dès cette vie.

Si je parviens à me déterminer, je reprendrai mes anciens goûts. La littérature, l’anglais, l’italien, m’occuperont comme autrefois ; mon esprit s’était engourdi sur les livres de controverse, de théologie et de philosophie. J’ai déjà relu quelques tragédies d’Alfieri…

à M. Victor Calmètes: Lettre du 10 septembre 1821 (Bayonne) ↩

BWV

[CW1.7] [OC1] 7. Bayonne, 10 septembre 1821. A Victor Calmètes

Je veux te dire un mot de ma santé. Je change de genre de vie, j’ai abandonné mes livres, ma philosophie, ma dévotion, ma mélancolie, mon spleen enfin, et je m’en trouve bien. Je vais dans le monde, cela me distrait singulièrement. Je sens le besoin d’argent, ce qui me donne envie d’en gagner, ce qui me donne du goût pour le travail, ce qui me fait passer la journée assez agréablement au comptoir, ce qui, en dernière analyse, est extrêmement favorable à mon humeur et à ma santé. Cependant je regrette parfois ces jouissances sentimentales auxquelles on ne peut rien comparer ; cet amour de la pauvreté, ce goût pour la vie retirée et paisible, et je crois qu’en me livrant un peu au plaisir, je n’ai voulu qu’attendre le moment de l’abandonner. Porter la solitude dans la société est un contre-sens, et je suis bien aise de m’en être aperçu à temps…

à M. Victor Calmètes: Lettre du 8 décembre 1821 (Bayonne) ↩

BWV

[CW1.8] [OC1] 8. Bayonne, 8 décembre 1821. A Victor Calmètes

J’étais absent, mon cher ami, quand ta lettre est parvenue à Bayonne, ce qui retarde un peu ma réponse. Que j’ai eu de plaisir à la recevoir cette chère lettre ! À mesure que l’époque de notre séparation s’éloigne de nous, je pense à toi avec plus d’attendrissement ; je sens mieux le prix d’un bon ami. Je n’ai pas trouvé ici qui pût te remplacer dans mon cœur. Comme nous nous aimions ! pendant quatre ans nous ne nous sommes pas quittés un instant. Souvent l’uniformité de notre manière de vivre, la parfaite conformité de nos sentiments et de nos pensées ne nous permettait pas de beaucoup causer. Avec tout autre, de silencieuses promenades aussi longues m’auraient été insupportables ; avec toi, je n’y trouvais rien de fatigant ; elles ne me laissaient rien à désirer. J’en vois qui ne s’aiment que pour faire parade de leur amitié, et nous, nous nous aimions obscurément, bonnement ; nous ne nous aperçûmes que notre attachement était remarquable que lorsqu’on nous l’eut fait remarquer. Ici, mon cher, tout le monde m’aime, mais je n’ai pas d’ami…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

… Te voilà donc, mon ami, en robe et en bonnet carré ! Je suis en peine de savoir si tu as des dispositions pour l’état que tu embrasses. Je te connais beaucoup de justesse et de rectitude dans le jugement ; mais c’est la moindre des choses. Tu dois avoir l’élocution facile, mais l’as-tu aussi pure ? ton accent n’a pas dû s’améliorer à Toulouse, ni se perfectionner à Perpignan. Le mien est toujours détestable et probablement ne changera jamais. Tu aimes l’étude, assez la discussion. Je crois donc que tu dois à présent t’attacher surtout à l’étude des lois, car ce sont des notions que l’on n’apprend que par le travail, comme l’histoire et la géographie, — et ensuite à la partie physique de ta profession. Les grâces, les manières nobles et aisées, ce vernis, ce coup d’œil, cet avant-main, ce je ne sais quoi qui plaît, qui prévient, qui entraîne. C’est là la moitié du succès. Lis à ce sujet les Lettres de lord Chesterfield à son fils. C’est un livre dont je suis loin d’approuver la morale, toute séduisante qu’elle est ; mais un esprit juste comme le tien saura facilement laisser le mauvais et faire son profit du bon.

Pour moi, ce n’est pas Thémis, c’est l’aveugle Fortune que j’ai choisie, ou qu’on m’a choisie pour amante. Cependant, je dois l’avouer, mes idées sur cette déesse ont beaucoup changé. Ce vil métal n’est plus aussi vil à mes yeux. Sans doute il était beau de voir les Fabricius et les Curius demeurer pauvres, lorsque les richesses n’étaient le fruit que du brigandage et de l’usure ; sans doute Cincinnatus faisait bien de manger des fèves et des raves, puisqu’il aurait dû vendre sa patrie et son honneur pour manger des mets plus délicats ; mais les temps sont changés. — À Rome la fortune était le fruit du hasard, de la naissance, de la conquête ; aujourd’hui elle n’est que le prix du travail, de l’industrie, de l’économie. Dans ce cas elle n’a rien que d’honorable. C’est un fort sot préjugé qu’on puise dans les colléges, que celui qui fait mépriser l’homme qui sait acquérir avec probité et user avec discernement. Je ne crois pas que le monde ait tort, dans ce sens, d’honorer le riche ; son tort est d’honorer indistinctement le riche honnête homme et le riche fripon…

à M. Victor Calmètes: Lettre du 20 octobre 1821 (Bayonne) ↩

BWV

[CW1.9] [OC1] 9. Bayonne, 20 octobre 1822. A Victor Calmètes

Tout le monde court après le bonheur, tout le monde le place dans une certaine situation de la vie et y aspire ; celui que tu attaches à la vie retirée n’a peut-être d’autre mérite que d’être aperçu de loin. J’ai plus aimé que toi la solitude, je l’ai cherchée avec passion, j’en ai joui ; et, quelques mois encore, elle me conduisait au tombeau. L’homme, le jeune homme surtout, ne peut vivre seul ; il saisit avec trop d’ardeur, et si sa pensée ne se partage pas sur mille objets divers, celui qui l’absorbe le tue.

J’aimerais bien la solitude ; mais j’y voudrais des livres, des amis, une famille, des intérêts ; des intérêts, oui, mon ami, ne ris pas de ce mot ; il attache, il occupe. Le philosophe même, ami de l’agriculture, s’ennuierait bientôt, n’en doute pas, s’il devait cultiver gratis la terre d’autrui. C’est l’intérêt qui embellit un domaine aux yeux du propriétaire, qui donne du prix aux détails, rend heureux Orgon et fait dire à l’Optimiste :

Le château de Plainville est le plus beau du monde.

Tu sens bien que, par intérêt, je ne veux point parler de ce sentiment qui approche de l’égoïsme.

Pour être heureux, je voudrais donc posséder un domaine dans un pays gai, surtout dans un pays où d’anciens souvenirs et une longue habitude m’auraient mis en rapport avec tous les objets. C’est alors qu’on jouit de tout, c’est là le vita vitalis. Je voudrais avoir pour voisins, ou même pour cohabitants, des amis tels que toi, Carrière et quelques autres. Je voudrais un bien qui ne fût ni assez grand pour que j’eusse la faculté de le négliger, ni assez petit pour m’occasionner des soucis et des privations. Je voudrais une femme… je n’en ferai pas le portrait, je le sens mieux que je ne saurais l’exprimer ; je serais moi-même (je ne suis pas modeste avec toi) l’instituteur de mes enfants. Ils ne seraient pas effrontés comme en ville, ni sauvages comme dans un désert. Il serait trop long d’entrer dans tous les détails, mais je t’assure que mon plan a le premier de tous les mérites, celui de n’être pas romanesque. . . . . . . . . . . . . .

à M. Victor Calmètes: Lettre de décembre 1822 (Bayonne) ↩

BWV

[CW1.10] [OC1] 10. Bayonne, décembre 1822. A Victor Calmètes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je lisais hier une tragédie de Casimir Delavigne intitulée le Paria. Je n’ai plus l’habitude des analyses critiques ; aussi je ne t’entretiendrai pas de ce poëme. D’ailleurs j’ai renoncé à cette disposition générale des lecteurs français, qui cherchent, dans leurs lectures, bien plus des fautes contre les règles que du plaisir. Si je jouis en lisant, je suis très-peu sévère sur l’ouvrage, car l’intérêt est la plus grande de toutes les beautés. J’ai remarqué que tous les modernes tragédiens échouent au dialogue. M. Casimir Delavigne, qui est en cela supérieur, selon moi, à Arnault et Jouy, est bien loin de la perfection. Son dialogue n’est pas assez coupé ni surtout assez suivi, ce sont des tirades et des discours, qui même ne s’enchaînent pas toujours ; et c’est un des défauts que le lecteur pardonne le moins, parce que l’ouvrage est sans vraisemblance ni vérité. Je crois plutôt assister à la conférence de deux prédicateurs, ou aux plaidoyers de deux avocats, qu’à la conversation sincère, animée et naturelle de deux personnes. — Alfieri excelle, je crois, dans le dialogue, celui de Racine est aussi très-simple et naturel. Du reste, entraîné par un vif intérêt (qui n’est peut-être pas assez souvent suspendu), j’ai plutôt parcouru que lu le Paria. La versification m’en a paru belle, trop métaphorique, si ce n’étaient des Orientaux. — Mais la catastrophe est trop facile à prévoir, et dès le début le lecteur est sans espérance.

à M. Félix Coudroy: Lettre du 15 décembre 1824 (Bayonne) ↩

BWV

[CW1.11] [OC1] 11. Bayonne, 15 décembre 1824. A Félix Coudroy [3]

Je vois avec plaisir que tu étudies ardemment l’anglais, mon cher Félix. Dès que tu auras surmonté les premières difficultés, tu trouveras dans cette langue beaucoup de ressources, à cause de la quantité de bons ouvrages qu’elle possède. Applique-toi surtout à traduire et à remplir ton magasin de mots, le reste vient ensuite. Au collége, j’avais un cahier, j’en partageais les pages par un pli ; d’un côté j’écrivais tous les mots anglais que je ne savais pas, et de l’autre les mots français correspondants. Cette méthode me servit à graver beaucoup mieux les mots dans ma tête. Quand tu auras fini Paul et Virginie, je t’enverrai quelque autre chose ; en attendant je transcris ici quelques vers de Pope pour voir si tu sauras les traduire. Je t’avoue que j’en doute, parce qu’il m’a fallu longtemps avant d’en venir là.

Je ne suis pas surpris que l’étude ait pour toi tant de charmes. Je l’aimerais aussi beaucoup si d’autres incertitudes ne venaient me tourmenter. Je suis toujours comme l’oiseau sur la branche, parce que je ne veux rien faire qui puisse déplaire à mes parents ; mais pour peu que ceci continue, je jette de côté tout projet d’ambition et je me renferme dans l’étude solitaire.

Let us (since life can little more supply)

Than just to look about us to die)

Expatiate free over all this scene of man.

Je ne dois pas craindre que l’étude ne suffise pas à mon ardeur, puisque je ne tiendrais à rien moins qu’à savoir la politique, l’histoire, la géographie, les mathématiques, la mécanique, l’histoire naturelle, la botanique, quatre ou cinq langues, etc., etc.

Il faut te dire que, depuis que mon grand-père est sujet à ses fièvres, il a l’imagination frappée ; et par suite il ne voudrait voir aucun membre de sa famille s’éloigner. Je sais que je lui ferais beaucoup de peine en allant à Paris, et dès lors je prévois que j’y renoncerai, parce que je ne voudrais pas pour tout au monde lui causer du chagrin. Je sais bien que ce sacrifice n’est pas celui d’un plaisir passager, c’est celui de l’utilité de toute ma vie ; mais enfin je suis résolu à le faire pour éviter du chagrin à mon grand-père. D’un autre côté, je ne veux pas continuer, par quelques raisons qui tiennent aux affaires, le genre de vie que je mène ici ; et par conséquent je vais proposer à mon grand-père de m’aller définitivement fixer à Mugron. — Là je crains encore un écueil, c’est qu’on ne veuille me charger d’une partie de l’administration des biens, ce qui fait que je trouverais à Mugron tous les inconvénients de Bayonne. Je ne suis nullement propre à partager les affaires. Je veux tout supporter ou rien. Je suis trop doux pour dominer et trop vain pour être dominé. Mais enfin je ferai mes conditions. Si je vais à Mugron, ce sera pour ne me mêler que de mes études. Je traînerai après moi le plus de livres que je pourrai, et je ne doute pas qu’au bout de quelque temps ce genre de vie ne finisse par me plaire beaucoup.

à M. Félix Coudroy: Lettre du 8 janvier 1825, Bayonne ↩

BWV

[CW1.12] [OC1] 12. Bayonne, 8 janvier 1825. A Félix Coudroy

Je t’envoie ce qui précède, mon cher Félix ; ça te sera toujours une preuve que je ne néglige pas de te répondre, mais seulement de plier ma lettre. J’ai ce malheureux défaut, qui tient à mes habitudes désordonnées, de me croire quitte envers mes amis quand j’ai écrit, sans songer qu’il faut encore que la lettre parte.

Tu me parles de l’économie politique, comme si j’en savais là-dessus plus que toi. Si tu as lu Say attentivement, comme il me paraît que tu l’as fait, je puis t’assurer que tu m’auras laissé derrière, car je n’ai jamais lu sur ces matières que ces quatre ouvrages, Smith, Say, Destutt, et le Censeur ; encore n’ai-je jamais approfondi M. Say, surtout le second volume, que je n’ai que lisotté. Tu désespères que jamais des idées saines sur ce sujet pénètrent dans l’opinion publique ; je ne partage pas ce désespoir. Je crois au contraire que la paix qui règne sur l’Europe, depuis dix ans, les a beaucoup répandues ; et c’est un bonheur peut-être que ces progrès soient lents et insensibles. Les Américains des États-Unis ont des idées très-saines sur ces matières, quoiqu’ils aient établi des douanes par représailles. L’Angleterre, qui marche toujours à la tête de la civilisation européenne, donne aujourd’hui un grand exemple en renonçant graduellement au système qui l’entrave. [4] En France, le commerce est éclairé, mais les propriétaires le sont peu, et les manufacturiers travaillent aussi vigoureusement pour retenir le monopole. Malheureusement nous n’avons pas de chambre qui puisse constater le véritable état des connaissances nationales. La septennalité nuit aussi beaucoup à ce mouvement lent et progressif d’instruction, qui, de l’opinion, passait à la législature avec le renouvellement partiel. Enfin quelques circonstances et surtout ce caractère français indécrottable, enthousiaste de nouveauté et toujours prêt à se payer de quelques mots heureux, empêchera quelque temps le triomphe de la vérité. Mais je n’en désespère pas ; la presse, le besoin et l’intérêt finiront par faire ce que la raison ne peut encore effectuer. Si tu lis le Journal du commerce, tu auras vu comment le gouvernement anglais cherche à s’éclairer en consultant officiellement les négociants et les fabricants les plus éclairés. Il est enfin convenu que la prospérité de la Grande-Bretagne n’est pas le produit du système qu’elle a suivi, mais de beaucoup d’autres causes. Il ne suffit pas que deux faits existent ensemble pour en conclure que l’un est cause et l’autre effet. En Angleterre, le système de prohibition et la prospérité ont bien des rapports de coexistence, de contiguïté, mais non de génération. L’Angleterre a prospéré non à cause, mais malgré un milliard d’impôts. C’est là la raison qui me fait trouver si ridicule le langage des ministres, qui viennent nous dire chaque année d’un air triomphant : Voyez comme l’Angleterre est riche, elle paye un milliard !

Je crois que si j’avais eu plus de papier, j’aurais continué cet obscur bavardage. Adieu, je t’aime bien tendrement.

à M. Félix Coudroy: Lettre du 9 avril 1827 (Bordeaux) ↩

BWV

[CW1.13] [OC1] 13. Bordeaux, 9 avril 1827. A Félix Coudroy

Mon cher Félix, n’étant pas encore fixé sur l’époque de mon retour à Mugron, je veux rompre la monotonie de mon éloignement par le plaisir de l’écrire, et je commence par te donner quelques nouvelles littéraires.

D’abord je t’annonce que MM. Lamennais et Dunoyer (noms qui ne sont pas ainsi accouplés) en sont toujours au même point, c’est-à-dire l’un à son quatrième et l’autre à son premier volume.

Dans un journal intitulé Revue encyclopédique, j’ai lu quelques articles qui m’ont intéressé, entre autres un examen très-court de l’ouvrage de Comte (examen qui se borne à un court éloge), des considérations sur les assurances et en général sur les applications du calcul des probabilités, un discours de M. Charles Dupin sur l’influence de l’éducation populaire, enfin, un article de Dunoyer, intitulé : Examen de l’opinion, à laquelle on a donné le nom d’industrialisme. Dans cet article, M. Dunoyer ne remonte pas plus haut qu’à MM. B. Constant et J. B. Say, qu’il cite comme les premiers publicistes qui aient observé que le but de l’activité de la société est l’industrie. À la vérité, ces auteurs n’ont pas vu le parti qu’on pouvait tirer de cette observation. Le dernier n’a considéré l’industrie que sous le rapport de la production, de la distribution et de la consommation des richesses ; et même, dans son introduction, il définit la politique la science de l’organisation de la société, ce qui semble prouver que, comme les auteurs du xviiie siècle, il ne voit dans la politique que les formes du gouvernement, et non le fond et le but de la société. Quant à M. B. Constant, après avoir le premier proclamé cette vérité, que le but de l’activité de la société est l’industrie, il est si loin d’en faire le fondement de sa doctrine, que son grand ouvrage ne traite que de formes de gouvernement, d’équilibre, de pondération de pouvoirs, etc., etc. Dunoyer passe ensuite à l’examen du Censeur Européen, dont les auteurs, après s’être emparés des observations isolées de leurs devanciers, en ont fait un corps entier de doctrine, qui, dans cet article, est discuté avec soin. Je ne puis t’analyser un article qui n’est lui-même qu’une analyse. Mais je te dirai que Dunoyer me paraît avoir réformé quelques-unes des opinions qui dominaient dans le Censeur. Par exemple, il me semble qu’il donne aujourd’hui au mot industrie une plus grande extension qu’autrefois, puisqu’il comprend, sous ce mot, tout travail qui tend à perfectionner nos facultés ; ainsi tout travail utile et juste est industrie, et tout homme qui s’y livre, depuis le chef du gouvernement jusqu’à l’artisan, est industrieux. Il suit de là que, quoique Dunoyer persiste à penser comme autrefois que, de même que les peuples chasseurs choisissent pour chef le chasseur le plus adroit, et les peuples guerriers, le guerrier le plus intrépide, les peuples industrieux doivent aussi appeler au timon des affaires publiques les hommes qui se sont le plus distingués dans l’industrie ; cependant il pense qu’il a eu tort de désigner nominativement les industries où devait se faire le choix des gouvernants, et particulièrement l’agriculture, le commerce, la fabrication et la banque ; car quoique ces quatre professions forment sans doute la plus grande partie du cercle immense de l’industrie, cependant ce ne sont pas les seules par lesquelles l’homme perfectionne ses facultés par le travail, et plusieurs autres semblent même plus propres à former des législateurs, comme sont celles de jurisconsulte, homme de lettres.

J’ai fait la trouvaille d’un vrai trésor, c’est un petit volume contenant des mélanges de morale et de politique par Franklin. J’en suis tellement enthousiaste que je me suis mis à prendre les mêmes moyens que lui pour devenir aussi bon et aussi heureux ; cependant il est des vertus que je ne chercherai pas même à acquérir, tant je les trouve inabordables pour moi. Je te porterai cet opuscule.

Le hasard m’a fait aussi trouver un article bien détaillé sur le sucre de betterave ; les auteurs calculent qu’il reviendrait au fabricant à 90 centimes la livre, celui de la canne se vend à 1 franc 10 centimes. Tu vois qu’à supposer qu’on réussît parfaitement dans une pareille entreprise, elle laisserait encore bien peu de marge. D’ailleurs, pour se livrer avec plaisir à un travail de ce genre et pour le perfectionner, il faudrait connaître la chimie, et malheureusement j’y suis tout à fait étranger ; quoi qu’il en soit, j’ai eu la hardiesse de pousser une lettre à M. Clément. Dieu sait s’il y répondra.

Pour la somme de 3 francs par mois, j’assiste à un cours de botanique qui se fait trois fois par semaine. On ne peut y apprendre grand’chose, comme tu vois ; mais outre que cela me fait passer le temps, cela m’est utile en me mettant en rapport avec les hommes qui s’occupent de science.

Voilà du babil ; s’il ne t’en coûtait pas autant d’écrire, je te prierais de me payer de retour.

à M. Félix Coudroy: Lettre du 3 décembre 1827 (Mugron) ↩

BWV

[CW1.14] [OC1] 14. Mugron, 3 décembre 1827. A Félix Coudroy

… Tu m’encourages à exécuter mon projet, je crois que je n’ai jamais pris de ma vie une résolution aussi ferme. Dès le commencement de 1828, je vais m’occuper de lever les obstacles ; les plus considérables seront pécuniaires. Aller en Angleterre, mettre mon habitation en état, acheter les bestiaux, les instruments, les livres qui me sont nécessaires, faire les avances des gages, des semences, tout cela pour une petite métairie (car je ne veux commencer que par une), je sens que ça me mènera un peu loin. Il est clair pour moi que, les deux ou trois premières années, mon agriculture sera peu productive, tant à cause de mon inexpérience que parce que ce n’est qu’à son tour que l’assolement que je me propose d’adopter fera tout son effet. Mais je me trouve fort heureux de ma situation, car si je n’avais pas de quoi vivre et au delà de mon petit bien, il me serait impossible défaire une pareille entreprise ; tandis que, pouvant au besoin sacrifier la rente de mon bien, rien ne m’empêche de me livrer à mes goûts. — Je lis des livres d’agriculture, rien n’égale la beauté de cette carrière, elle réunit tout ; mais elle exige des connaissances auxquelles je suis étranger : l’histoire naturelle, la chimie, la minéralogie, les mathématiques et bien d’autres.

Adieu, mon cher Félix, réussis et reviens.

à M. Victor Calmètes: Lettre du 12 mars 1829 (Mugron) ↩

BWV

[CW1.15] [OC1] 15. Mugron, 12 mars 1829. A Victor Calmètes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À propos, sais-tu que je suis dans l’intention de me faire imprimer tout vif ? — Quoi ! vas-tu dire, Bastiat auteur ? que va-t-il nous donner ? sera-ce un recueil de dix à douze tragédies ? ou bien une épopée ? ou bien des madrigaux ? Suit-il les traces de Walter Scott ou de lord Byron ? Rien de tout cela, mon ami ; je me suis borné à accumuler les plus lourds raisonnements sur la plus lourde des questions. En un mot, je traite du régime prohibitif. Vois si cela te tente, et je t’enverrai mes œuvres complètes, bien entendu lorsqu’elles auront reçu les honneurs de l’impression. — Je voulais t’en parler plus au long, mais j’ai trop d’autres choses à te dire…[5]

à M. Victor Calmètes: Lettre de juillet 1829 (Mugron) ↩

BWV

[CW1.16] [OC1] 16. Mugron, juillet 1829. A Victor Calmètes

… Je vois avec plaisir que nous avons à peu près la même opinion. Oui, tant que nos députés voudront faire leurs affaires et non celles du public, le public ne sera que le grand côlon des gens du pouvoir. Mais, selon moi, le mal vient de plus loin. Nous nous figurons aisément (car notre amour-propre y trouve son compte) que tout le mal vient du pouvoir ; je suis au contraire convaincu qu’il a sa source dans l’ignorance et l’inertie des masses. Quel usage faisons-nous des attributions qui nous sont dévolues ? La constitution nous dit que nous payerons ce que nous jugerons à propos ; elle nous autorise à envoyer des fondés de pouvoirs à Paris, pour fixer la quotité que nous voulons accorder pour être gouvernés ; et nous donnons notre procuration à des gens qui sont parties prenantes dans l’impôt. Ceux qui se plaignent des préfets, se font représenter par des préfets ; ceux qui déplorent les guerres sentimentales que nous faisons en Orient et en Occident, tantôt pour la liberté d’un peuple, tantôt pour la servitude d’un autre, se font représenter par des généraux d’armée ; et l’on veut que les préfets votent la suppression des préfectures ; que les hommes de guerre soient imbus d’idées pacifiques! [6] C’est une contradiction choquante. — Mais, dira-t-on, on demande aux députés du dévouement, du renoncement à soi-même, vertus antiques que l’on voudrait voir renaître parmi nous. Puérile illusion ! qu’est-ce qu’une politique fondée sur un principe qui répugne à l’organisation humaine ? Dans aucun temps les hommes n’ont eu du renoncement à eux-mêmes ; et selon moi ce serait un grand malheur que cette vertu prît la place de l’intérêt personnel. Généralise par la pensée le renoncement à soi-même, et tu verras que c’est la destruction de la société. L’intérêt personnel, au contraire, tend à la perfectibilité des individus et par conséquent des masses, qui ne se composent que d’individus. Vainement dira-t on que l’intérêt d’un homme est en opposition avec celui d’un autre ; selon moi c’est une erreur grave et anti-sociale. [7] Et, pour descendre des généralités à l’application, que les contribuables se fissent représenter par des hommes qui eussent les mêmes intérêts qu’eux, et les réformes arriveraient d’elles-mêmes. Il en est qui craignent que le gouvernement ne fût détruit par esprit d’économie, comme si chacun ne sentait pas qu’il est de son intérêt de payer une force chargée de la répression des malfaiteurs.

Je t’embrasse tendrement.

à M. Félix Coudroy: Lettre du 4 août 1830 (Bayonne) ↩

BWV

[CW1.17] [OC1] 17. Bayonne, 4 août 1830. A Félix Coudroy

Mon cher Félix, l’ivresse de la joie m’empêche de tenir la plume. Ce n’est pas ici une révolution d’esclaves, se livrant à plus d’excès, s’il est possible, que leurs oppresseurs ; ce sont des hommes éclairés, riches, prudents, qui sacrifient leurs intérêts et leur vie pour acquérir l’ordre et sa compagne inséparable, la liberté. Qu’on vienne nous dire après cela que les richesses énervent le courage, que les lumières mènent à la désorganisation, etc., etc. Je voudrais que tu visses Bayonne. Des jeunes gens font tous les services dans l’ordre le plus parfait, ils reçoivent et expédient les courriers, montent la garde, sont à la fois autorités communales, administratives et militaires. Tous se mêlent, bourgeois, magistrats, avocats, militaires. C’est un spectacle admirable pour qui sait le voir ; et je n’eusse été qu’à demi de la secte écossaise, [8] j’en serais doublement aujourd’hui.

Un gouvernement provisoire est établi à Paris, ce sont MM. Laffilte, Audry-Puiraveau, Casimir Périer, Odier, Lobeau, Gérard, Schonen, Mauguin, Lafayette, commandant de la garde nationale, qui est de plus de quarante mille hommes. Ces gens-là pourraient se faire dictateurs ; tu verras qu’ils n’en feront rien pour faire enrager ceux qui ne croient ni au bon sens ni à la vertu.

Je ne m’étendrai pas sur les malheurs qu’ont déversés sur Paris ces horribles gardes prétoriennes, qu’on nomme gardes royales ; ces hommes avides de priviléges parcouraient les rues au nombre de seize régiments, égorgeant hommes, enfants et vieillards. On dit que deux mille étudiants y ont perdu la vie. Bayonne déplore la perte de plusieurs de ses enfants ; en revanche la gendarmerie, les Suisses et les gardes du corps ont été écrasés le lendemain. Cette fois l’infanterie de ligne, loin de rester neutre, s’est battue avec acharnement, et pour la nation. Mais nous n’avons pas moins à déplorer la perte de vingt mille frères, qui sont morts pour nous procurer la liberté et des bienfaits dont ils ne jouiront jamais. J’ai entendu à notre cercle [9] exprimer le vœu de ces affreux massacres ; celui qui les faisait doit être satisfait.

La nation était dirigée par une foule de députés et pairs de France, entre autres les généraux Sémélé, Gérard, Lafayette, Lobeau, etc., etc. Le despotisme avait confié sa cause à Marmont, qui, dit-on, a été tué.

L’École polytechnique a beaucoup souffert et bravement combattu.

Enfin, le calme est rétabli, il n’y a plus un seul soldat dans Paris ; et cette grande ville, après trois jours et trois nuits consécutives de massacres et d’horreurs, se gouverne elle-même et gouverne la France, comme si elle était aux mains d’hommes d’État…

Il est juste de proclamer que la troupe de ligne a partout secondé le vœu national. Ici, les officiers, au nombre de cent quarante-neuf, se sont réunis pour délibérer ; cent quarante-huit ont juré qu’ils briseraient leurs épées et leurs épaulettes, avant de massacrer un peuple uniquement parce qu’il ne veut pas qu’on l’opprime. À Bordeaux, à Rennes, leur conduite a été la même ; cela me réconcilie un peu avec la loi du recrutement.

On organise partout la garde nationale, on en attend trois grands avantages : le premier, de prévenir les désordres, le second, de maintenir ce que nous venons d’acquérir, le troisième, de faire voir aux nations que nous ne voulons pas conquérir, mais que nous sommes inexpugnables.

On croit que, pour satisfaire aux vœux de ceux qui pensent que la France ne peut exister que sous une monarchie, la couronne sera offerte au duc d’Orléans.