Franz Oppenheimer, Der Staat (1926)

|

|

| Franz Oppenheimer (1864-1943) |

[Created: 15 October, 2022]

[Updated: April 30, 2023 ] |

The Guillaumin Collection

|

This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |

Source

, System der soziologie. Zweiter Band: Der Staat (Jena: G. Fischer, 1926).http://davidmhart.com/liberty/GermanClassicalLiberals/Oppenheimer/1926-DerStaat/index.html

This title is also available in a facsimile PDF [139 MB] of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.

Part of: Franz Oppenheimer, System der soziologie (Jena: G. Fischer, 1922-35)

- 1 bd. Allgemeine Soziologie. 1. halbbd. Grundlegung. 2. halbbd. Der soziale Prozess (1922-23)

- 2. bd. Der Staat (1926)

- 3. bd. Theorie der reinen und politischen ökonomie. 5., völlig neu bearb. aufl. (6-8. tausend) 1. halbbd. Grundlegung. 2. halbbd. Die Gesellschafts-wirtschaft (1923-24)

- 4.bd. Abriss einer sozial- und wirtschaftsgeschichte Europas von der Völkerwanderung bis zur Gegenwart. 1. abt. Rom und die Germanen (1929). 2 abt. Adel und Bauernschaft: das Mittelalter (1933). 3 abt. Stadt und Bürgerschaft (1935).

This book is part of a collection of works by Franz Oppenheimer (1864-1943).

Editor's Note

Due to the length of the book and the large number of footnotes I have kept formatting to a minimum. The footnotes are not linked, “pages” are retained and the “footnotes” are located beneath the page separated by a horizontal line.

Inhaltsverzeichnis [short]

[iii-vi]

Vorwort (S. vii-x)

Erster Abschnitt: Begriff und Methode. (S. 1-23)

Zweiter Abschnitt: Die Klassenordnung. (S. 24-307)

Dritter Abschnitt: Der primitive Eroberungsstaat. (S. 308-366)

Vierter Abschnitt: Der Seestaat. (S. 367-505)

- I. Die Bedingungen des Seestaates (Handel und Schiffahrt) 367

- II. Die Entstehung des Seestaates 375.

- III. Die Entwicklung des Seestaates 385

- IV. Der Untergang des Seestaates (Die kapitalistische Sklavenwirtschaft) 416

Fünfter Abschnitt: Der Landstaat. (S. 506-644)

- I. Der Feudalstaat 506

- II. Die weiter entwickelnden Kräfte 546

- III. Der Ständestaat 560

- IV. Der absolute Staat 590

Sechster Abschnitt: Der moderne Verfassungsstaat. (S. 645-725)

- I. Begriff 645

- II. Die Statik (Der Klassenstaat) 648

- III. Die Kinetik (Der Gruppenkampf) 651

- IV. Der kapitalistische Dissensus 675

Siebenter Abschnitt: Die klassenlose Gesellschaft. (S. 726-811)

Literatur 813

[vii]

Vorwort.

Mit diesem Bande liegt die theoretische Soziologie fertig vor. Der erste Band, die „Allgemeine Soziologie“, (1922/3) gibt Begriff und Methode, die psychologische Grundlegung und durch sie die Einsicht in die Ziele der Gruppenhandlung; und soviel von allgemeiner Historik, wie erforderlich ist, um die treibenden Kräfte und die Stufen der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft im groben zu verstehen. Der zweite und dritte Band stellen die Mittel dar, deren sich die entfalteten Gesellschaften bedienen, um jene Ziele zu erreichen: dieser zweite Band das entfaltete politische Mittel, den Staat, und der dritte, schon vorliegende (1923/4) das entfaltete ökonomische Mittel, die Gesellschaftswirtschaft.

Was jetzt zu folgen hat, um das System zu vollenden, ist die Anwendung der gewonnenen Prinzipien und Einsichten auf die noch übrigen Gesellschaftswissenschaften. Von diesen muß ich die Soziologie der Sprache endgültig anderen Kräften überlassen: ich habe keine Aussicht mehr, mich der dazu erforderlichen ungeheuren Kenntnisse zu bemächtigen ; außerdem stellen sich mir Aufgaben, deren Bewältigung mir viel dringlicher erscheint:

Vor allem sind meine Ergebnisse an den Tatsachen der Geschichte noch viel genauer zu prüfen, als es in den vorliegenden Bänden geschehen konnte. Und zwar scheint mir die dringlichste Aufgabe eine politische Geschichte der kapitalistischen Staatsgesellschaften der Neuzeit. Der hier vorliegende Band zeigt an der Geschichte des antiken Stadtstaates, wie ich mir die Lösung der Aufgabe denke, und enthält bereits eine Skizze der Entwicklung des modernen Staates, die nun aber mit ungleich größerer Genauigkeit und mit viel tiefer greifender Analyse womöglich aller erfaßbaren Einzelformen ausgestaltet und eben dadurch der schärfsten Prüfung auf ihren Wahrheitsgehalt unterzogen werden soll.

Ich habe mich dabei der Mitarbeit eines bewährten und anerkannten Historikers, meines verehrten Kollegen Fedor Schneider, versichert, der sich von der Fruchtbarkeit der soziologischen Grundlegung als eines mächtigen Prinzips für die Auffindung und Ordnung des [viii] geschichtlichen Urstoffs überzeugt hat. Diese Kooperation wird mich vor der naheliegenden Gefahr schützen, trotz allen guten Willens meine Ideen in die Geschichte hineinzusehen. Unser Ausgangspunkt wird die jetzt völlig gesicherte Überzeugung sein, daß das „Gesetz der ursprünglichen Akkumulation“ in seinen beiden Gestalten ein Pseudo- gesetz ist: sowohl als Lehre von der Entstehung der Klassen und daher des Klassenstaates wie als Malthussches Bevölkerungsgesetz. Wir werden, nach Justus Mosers methodischem Rat, überall versuchen, die Verteilung des Grundeigentums und die damit eng zusammenhängende Gestaltung der Standesverhältnisse als die Grundlage aller weiteren Untersuchung mit möglichster Genauigkeit festzustellen und daraus die einzelne Entwicklung zu verstehen, soweit es ohne Zwang geschehen kann. Das heißt: wir sind entschlossen, ohne jede Rücksicht auf die vorläufigen Ergebnisse der schon vorliegenden Bände nur die Tatsachen sprechen zu lassen und jede, unserer eingebrachten Grundanschauung etwa widersprechende, Einzelheit ins hellste Licht zu rücken und selbstverständlich, wenn es nötig sein sollte, jene Anschauung klar zu widerrufen. Wir werden, um bis an die Wurzeln der uns interessierenden Erscheinungen zu kommen, mit der Übergangszeit von der Antike zum frühen Mittelalter zu beginnen haben.

Welchen Umfang diese Untersuchung gewinnt, und wie lange sie uns beschäftigen wird, können wir auch nicht im entferntesten ermessen. Es kann wohl sein, daß sie den Rest der mir beschiedenen Arbeitszeit in Anspruch nehmen wird.

Sollte mir Zeit und Kraft bleiben, und ich einen zuverlässigen Mitarbeiter finden, so könnte ich vielleicht noch wenigstens eine Aufgabe lösen, die mir am Herzen liegt: die Soziologie des Rechts. Wenn mir das gelingen sollte, so wird damit eine andere Teilaufgabe in der Hauptsache mitgelöst sein, der ich früher einen eigenen Band zu widmen gedachte: der Soziologie der Ideologien. Es hat sich während der Arbeit herausgestellt, daß es unumgänglich war, sie zum großen Teile in die ersten Bände mit hineinzuarbeiten, schon aus dem zwingenden Bedürfnis der kritischen und antikritischen Sicherung der eigenen Ergebnisse. Die drei vorliegenden Bände enthalten in den Hauptzügen bereits eine soziologisch orientierte Dogmengeschichte der allgemeinen Soziologie, der Staatslehre, der Ökonomik und des Sozialismus und Ansätze zu einer solchen der Historik, die übrigens mein Schüler, Gottfried Salomon, in seiner Skizze „Geschichte als Ideologie“ bereits weiter ausgestaltet hat. Ich bin in diesen dogmengeschichtlichen Erörterungen sogar etwas weiter gegangen, als vom Gesichtspunkt der bloßen Sicherung erforderlich gewesen wäre: meine Absicht war überall, dadurch, daß ich alle Autoren von Rang ausführlich zu Wort kommen ließ, wo sie Eigenes zu sagen hatten, dem nicht fachlich [ix] interessierten Leser den Rückgriff auf die ältere Literatur zu ersparen und dem werdenden Soziologen den Zugang zu ihr nach Möglichkeit zu erschließen. Wenn ich das gleiche Verfahren noch in der Soziologie des Rechtes durchführen könnte, wäre damit auch die Soziologie der Ideologien soweit gefördert, daß wenigstens ich auf eine Zusammenfassung und Vertiefung wohl guten Gewissens verzichten dürfte: ars longa, vita brevis!

Das sind die beiden großen Aufgaben, die ich noch die Hoffnung haben darf, wenn nicht zu vollenden, so doch zu fördern. Aber ganz ferne am Horizont winken und locken noch andere : zunächst der zweite Hauptteil der praktischen Soziologie: die Sozialpädagogik. Ihr erster, die Politik, ist in ausführlicher Skizze in diesem Bande, im siebenten Abschnitt, als meine „Utopie“ enthalten.

Vor allem aber gehört zu dem System der Soziologie, als der Lehre von den objektiven Werten: Staat, Wirtschaft und Recht, als seine Ergänzung ein System der Sozialphilosophie, als die Lehre von den absoluten Werten: Philosophie, Kunst, Religion. Diese Aufgabe aber wird mit höchster Wahrscheinlichkeit einem anderen zufallen müssen. Ich wäre froh, wenn sie noch zu meinen Lebzeiten gelöst würde. Ich derelinquiere den großen Gegenstand.

Vor sechzehn Jahren erschien meine kleine Skizze der „Staat“. Sie hat ihren Weg erfreulich gemacht, ist mehrfach neu aufgelegt und in viele Sprachen übersetzt worden und hat sich in aller Welt zahlreiche Freunde erworben. Ich habe sie fast zur Gänze in diesen Band hineingearbeitet. Irgend Wichtiges habe ich nicht zu ändern gefunden, konnte auch die Disposition in der Hauptsache beibehalten. Ich habe eine ausführliche Darstellung der soziologischen Staatstheorien vorausgeschickt, wobei ich die juristischen Lehren nur soweit miterfaßte, wie es mir unerläßlich schien ; und habe die kurzen Hinweise auf geschichtliche Tatsachen, die sich bereits in der Skizze fanden, zu größerer Ausführlichkeit ausgestaltet. Der Leser findet hier neu die Geschichte des antiken Stadtstaates und der Übergänge vom Feudalstaat zum Verfassungsstaat : Ständestaat und absoluter Staat. Er findet ferner eine viel ausführlichere Darstellung des modernen Verfassungsstaates und der klassenlosen Gesellschaft, an deren baldiger Verwirklichung ich nicht zweifle; jene soeben erwähnte „Utopie“. Was darüber grundsätzlich zu bemerken ist, ist im Text gesagt. Ich weiß, daß ich mich wieder eines schlimmen Verbrechens schuldig gemacht habe, und, horribile dictu!, ich empfinde keinerlei Reue. Ich werde im Gegenteil mit Vergnügen bei meinen Kritikern lesen, „wie jammerschade es ist, daß ein sonst leidlicher Gelehrter sich durch Träume und Phantasmen vom [x] Wege der echten und allein seligmachenden Wissenschaft abdrängen läßt“ — jener sozialen Wissenschaft, die uns doch zu so herrlichen Menschheitshöhen emporgeführt hat ! Man wird mir wieder oberlehrerhaft Zensuren ausstellen, anstatt nach Gelehrtenart meine Gründe zu diskutieren: man wird mir keine Behauptung nachweisen können, für die ich mich nicht bemüht hätte, Beweise zu erbringen. Es scheint eine verschollene Sage zu sein, daß der Kritiker ein begründetes richterliches Urteil schuldet: Akzeptieren oder Widerlegen, befiehlt das Staatsrecht unserer Gelehrtenrepublik: die Logik!

Meinem Assistenten, Herrn Dr. Julius Kraft, bin ich für seine Hilfe an dem Register und den Korrekturen zu Dank verpflichtet.

Das bibliographische Material findet sich auch hier am Schlüsse des Bandes hinter dem Text. Die Noten zum Text enthalten im allgemeinen nur den Namen des Autors, die Seitenzahl und, wo nötig, ein kurzes, das Buch bezeichnendes Stichwort. S. S. bedeutet mein „System der Soziologie“.

Frankfurt a. M., am 22. Juli 1925.

Franz Oppenheimer.

[1]

Erster Abschnitt.

Begriff und Methode. ↩

I. Grenzbestimmung. ↩

Wir stellen auch hier wieder, wie in den schon vorliegenden Teilen dieses Systems [1], eine Nominaldefinition voraus, die „den Umfang des Begriffes umgrenzt“ und erst durch die gesamte Darstellung zur Realdefinition erhoben werden kann, die „den Inhalt des Begriffes klarlegt“ [2]:

Die soziologische Staatslehre ist die theoretische Wissenschaft von dem historischen Staat.

Indem wir den verborgenen Inhalt dieser Definition analytisch, „explikativ“, entfalten, werden wir nicht nur den äußeren Umfang unserer eigenen Disziplin bestimmen, sondern auch feststellen, welche anderen Sozialwissenschaften an sie grenzen: Nachbarwissenschaften, die uns für unsere Betrachtung als Hilfswissenschaften dienen werden, wie unsere Disziplin ihnen in ihren besonderen Aufgaben.

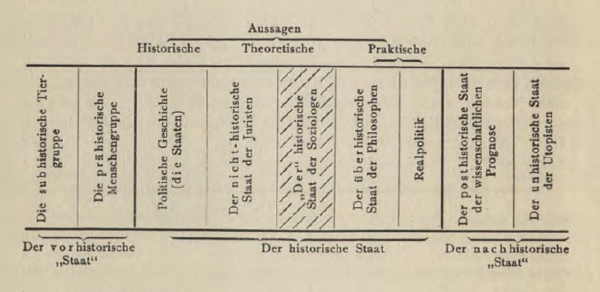

Wir nehmen zunächst ein rein äußerliche Abgrenzung des durch den Ausdruck „historischer Staat“ im allgemeinen bezeichneten „Erfahrungsobjekts“ [3] vor. Diese Abgrenzung kann nur zeitlich sein. Wir haben weder mit dem vor-, noch mit dem nachhistorischen Staate zu schaffen. Unter dem ersten Ausdruck fassen wir zusammen den subhistorischen „Staat“ der Tiergesellschaften und den prähistorischen „Staat“ der primitiven Menschengruppen. Der erste ist ein Gegenstand der Zoologie und Tierpsychologie, der letzte ein Gegenstand der Ethnographie, Ethnologie und Völkerkunde. Unter dem nachhistorischen Staate verstehen wir erstens den „unhistorischen Staat“ der religiösen und sozialistischen Utopisten und zweitens den „posthistorischen Staat“, den die wissenschaftliche Politik, namentlich der wissenschaftliche Sozialismus, aus der Tendenz der gesellschaftlichen Entwicklung abzuleiten versucht. Der erste ist überhaupt kein Gegenstand der Wissenschaft, sondern nichts als ein Gedankenspiel, das wir gar nicht erwähnt hätten, wenn es nicht zu-

[1] System der Soziologie (in Zukunft bezeichnet als S. S.) I, S. 68 und III, S. 3.

[2] Radbruch, Grundlagen der Rechtsphilosophie, S. 32/33.

[3] S. S. I, S. 146ff. — III, S. 195ff., S. 713L Oppenheimer, System der Soziologie. Band II. I

[2]

weilen, und zwar nicht von Vulgärsozialisten, sondern sogar von Männern wie Heinrich Dietzel [1] und Anton Menger [2], zum Gegenstande einer ernsthaften Untersuchung gemacht worden wäre. Ebensogut könnte man an Goethes Homunkulus Anatomie und Physiologie studieren wollen [3]. Was den „posthistorischen Staat“ anlangt, so wird er uns in einem gewissen Umfang zu beschäftigten haben, aber nicht in der eigentlichen Untersuchung, sondern erst nach ihrem Abschluß, wenn wir unser Recht ausüben werden, aus der sich ergebenden Tendenz der Entwicklung des historischen Staates vorsichtige Schlüsse auf die Veränderungen zu ziehen, die er in übersehbarer Zukunft erleiden dürfte.

Danach bleibt als roher Stoff übrig der Inbegriff der historischen Staaten, von denen uns die Weltgeschichte Kunde gibt. Hier ist eine sachliche Grenzbestimmung zu vollziehen.

Über diese „geschichtlich-gesellschaftliche Wirklichkeit“ haben nach Wilhelm Dilthey [4] die von ihm so genannten „Geisteswissenschaften“ drei verschiedene Aussagen zu machen: historische, indem sie ein Wirkliches aussprechen, das in der Wahrnehmung gegeben ist; — theoretische: durch Abstraktion ausgesonderte Teilinhalte dieser Wirklichkeit; — und praktische, die Werturteile ausdrücken und Regeln vorschreiben.

Da wir unserer Definition zufolge die „theoretische“ Wissenschaft von dem Staate zu treiben haben, fallen sowohl die „historischen“ wie auch die „praktischen“ Aussagen über unseren Stoff außerhalb unseres Gebietes.

Die ersten unterliegen der Bearbeitung durch die politische Geschichte. Sie hat nicht mit „dem“ Staate, sondern mit „den“ Staaten [5], als mit „historischen Individuen“ zu tun, von denen ein jeder ein Einziges, nie Wiederholbares von eigenem Werte ist. Damit ist zugleich alles gesagt, was wir über die Methode unserer Arbeit hier zu sagen haben: sie ist nicht wie die der Historik, „idiographisch“, sondern „nomothetisch“ [6].

[1] Theoretische Sozialökonomik.

[2] Neue Staatslehre.

[3] Konstruktionen wie Platons „Bester Staat“ oder Morus' „Utopia“ gehören in die Geschichte der Staatslehre, aber nicht in die Staatslehre selbst. So urteilte bereits im Altertum Polybius: „So wäre dies gerade, als ob Einer ein Standbild hinstellen und es mit lebenden Menschen vergleichen wollte“. (Nach Gumplowicz, Gesch. der Staatstheorien, S. 38.)

[4] S. S. I, S. 157.

[5] Vgl. Gumplowicz, Allgemeines Staatsrecht, S. 436: „Wir verstehen unter Staatsphilosophie die Wissenschaft vom Staate, aber nicht vom einzelnen Staate, sondern vom Staate als Gattungsbegriff.“

[6] S. S. I, S. 155.

[3]

Ebenso scheiden die praktischen Aussagen aus unserer Betrachtung aus. Sie gehören der Politik an.

Darunter verstand man früher die ganze Lehre vom Staate. So braucht Aristoteles das Wort. „Was sie zusammenfassend behandelt, fällt nach verschiedenen Gesichtspunkten in die Gebiete der Nationalökonomie und des Staatsrechts“ [1]. Die Trennung geschah zuerst faktisch durch Lipsius, der „die Politik unabhängig vom Staatsrechte abhandelte“, und dann vollzog der Holländer Ulrich Huber die Trennung auch terminologisch, indem er die „nova disciplina juris publici universalis“ streng von der Politik unterschied [2]. Dann hat die neueste Zeit den Begriff der Politik noch weiter eingeengt: auf die „Lehre von der Erreichung bestimmter staatlicher Erscheinungen unter bestimmten teleologischen Gesichtspunkten, die zugleich den kritischen Maßstab der staatlichen Zustände und Verhältnisse liefern. Enthält die soziale Staatslehre wesentlich Erkenntnisurteile, so hat die Politik Werturteile zum Inhalt . . . Sie ist zugleich eine Kunstlehre“ [3].

Wir brauchen den Ausdruck in seinem neuen Sinne, als Inbegriff der praktischen Wissenschaften vom Staate.

Hier haben wir noch eine wichtige Unterscheidung zu machen, entsprechend der Doppelbedeutung, die das Wort „praktisch“ hat. Die Politik im Sinne der „praktischen Staatskunst“, die eine Reihe von Klugheitsregeln enthält, aussagend, wie bereits gesetzte Zwecke am besten erreicht werden können, nennen wir mit einem neuerdings in einigen Verruf geratenen, aber kaum zu ersetzenden Worte die „Realpolitik“ [4]. Hier handelt es sich um „hypothetische Imperative“, die nicht unbedingt, sondern nur in Hinsicht auf einen vorgesetzten Zweck Geltung haben [5].

Von dieser Kunstlehre hat schon Grotius die zweite „praktische“ Staatslehre getrennt: „An einigen Orten habe ich zwar das Zweckmäßige auch erwähnt, aber nur flüchtig und im Bestreben, es von der Rechts-

[1] Treitschke, Politik I, S. 2.

[2] Jellinek, Allg. Staatslehre, S. 59. Vgl. Stintzing-Landsberg, Gesch. der deutschen Rechtswissenschaft, 2. Abt., S. 14/15.

[3] Jellinek, a. a. O. S. 13/14.

[4] Der Ausdruck entstammt dem Titel eines von A. L. Rochau verfaßten Buches, „Grundsätze der Realpolitik“ (1853). Vgl. Meinecke, Idee der Staatsräson, S.493. Nach Gumplowicz, Gesch. d. Staatstheorie, S. 376 wäre im gleichen Jahre anonym ein Buch gleichen Titels erschienen, das den sonst unbekannten August Diezel zum Verfasser gehabt habe. Es scheint sich hier um einen Irrtum G.s zu handeln.

[5] Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, ed. Reklam, S. 47. Und zwar würde unsere Realpolitik für ihn umfassen: erstens „Regeln der Geschicklichkeit“ („technische Imperative“) und „Ratschläge der Klugheit“ („pragmatische Imperative“); zusammen ungefähr das, was er als „praktische Anthropologie“ bezeichnet; — aber nicht die „Gebote der Sittlichkeit“ („moralische Imperative“), vgl. a. a. O. S. 48/9.

[4]

frage zu trennen“ [1]. Was er hier unter „Recht“ versteht, ist die Staatslehre im Sinne der „praktischen Philosophie“. Sie ist keine Klugheits- sondern eine Prinzipienlehre; sie enthält nicht hypothetische, sondern kategorische Imperative, und diese beziehen sich nicht nur auf Mittel zu bestimmten Zwecken, sondern vor allem auf die Setzung der Zwecke selbst [2]. Es ist bedauerlich, daß wir keinen passenden Ausdruck für diese Wissenschaft haben; der Terminus „Rechtspolitik“ ist für die Regeln mit Beschlag belegt, denen die Staaten in ihrer gesetzgeberischen Praxis folgen [3]; der Terminus „Staatsphilosophie“ bedeutet herkömmlicherweise den Inbegriff aller nichtjuristischen Wissenschaften von „dem“ Staate [4]; der Terminus „Politik“ schlechthin, den Leonard Nelson [5] für das Gebiet gebraucht, bezieht sich sprachüblich auf die beiden praktischen Disziplinen. Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen, was gemeint ist, wollen wir den Ausdruck „philosophische Politik“ wählen, um so mehr, als Nelson selbst, freilich nur im Titel seines großen Werkes, den gleichen Namen braucht, und ferner, weil auch Jellinek den Gegenstand nicht der Lehre vom Staat, sondern der Philosophie zuweist [6]. Das scheint denn auch die heute herrschende Ansicht zu sein: auch Hobhouse lehnt die „Staatsphilosophie als eine unabhängige Disziplin ab“ [7] und verweist sie in die Ethik [8].

Somit scheiden wir auch diese Lehre vom sozusagen „überhistorischen“ Staat aus unserem Arbeitsgebiet aus. Das entspricht der allgemeinen Stellung, die wir in der Grundlegung der Allgemeinen Soziologie (S. 63) eingenommen haben: die Soziologie, als eine rein rationalistische, rein kausal erklärende Seinswissenschaft von der Sozialphilosophie, als einer an Werten orientierten Sollwissenschaft, scharf zu trennen.

Wie wenig — leider! — die Wissenschaft vom überhistorischen Ideal- oder „Rechtsstaate“ mit dem wirklichen Staate, der uns beschäftigt, zu schaffen hat, dafür seien nur zwei, allerdings sehr bezeichnende Zeugnisse angeführt. Fichte beklagt, daß sich so oft unter einer scheinbar rechtmäßigen Staatsform eine Vergewaltigung des Volkes

[1] De jure belli ac pacis, Amstelodami 1701. (Prolegomena 57) S. XXXIII. Vgl. Meinecke, Staatsräson, S. 261.

[2] S. S. I, s. 352.

[3] v. Calker (Rechtspolitik: Hdb. d. Pol. (1. Aufl., S. 12/3) braucht den Ausdruck für die philosophische Politik und nennt das andere „Gesetzgebungspolitik“. Fries (Politik S. 218) sagt „Justizpolitik“.

[4] Vgl. die soeben angeführte Stelle aus Gumplowicz, Allg. Staatsrecht, S. 436. Ich selbst habe früher den Terminus in diesem Sinne gebraucht. Vgl. mein „Staat“ S. 5.

[5] Vorlesungen über die Grundlagen der Ethik, Dritter Band. System der philosophischen Rechtslehre und Politik, Leipzig 1924.

[6] Allg. Staatsl. S. 63.

[7] Die metaphysische Staatsidee S. 75.

[8] Ib., S. 2. Ebenso Lord, Principles of Politics, S. 186.

[5]

„durch die Grundbesitzer und Gemeingenießer“ versteckt: aber „ein solcher Klassenstaat geht den Erleuchteten gar nichts an“ [1]. Er folgt hier seinem Meister Kant, der schreibt: „Nichts kann Schädlicheres und eines Philosophen Unwürdigeres sein als die pöbelhafte Berufung auf vorgeblich widerstreitende Erfahrung, die doch gar nicht existieren würde, wenn jene Anstalten (der Staat) zur rechten Zeit nach den Ideen getroffen würden, und an deren Statt nicht rohe Begriffe, eben darum, weil sie aus der Erfahrung geschöpft werden, alle gute Absicht vereitelt hätten“ [2].

Was jetzt von dem gewaltigen Stoff, der „gesellschaftlich-geschichtlichen Wirklichkeit“ der Staaten, noch übrig bleibt, ist das gemeinsame Erfahrungsobjekt zweier theoretischer Wissenschaften, aus denen sie sich, durch Auswahl der sie je interessierenden Kennzeichen, je ihr besonderes Erkenntnisobjekt bilden (S. S. HI S. 969).

Die erste ist die der Jurisprudenz angehörige Staatsrechtslehre, insofern sie nicht Norm Wissenschaft, sondern eben theoretische Wissenschaft ist, also dasjenige, was Jellinek als „Allgemeines Staatsrecht“ bezeichnet, das „keine Lehre von einem geltenden Rechte, sondern gleich dem nichtjuristischen Teil der Staatslehre eine Theorie ist, die nicht Normen, sondern wissenschaftliche Sätze enthält“ [3]. Sie interessiert sich ausschließlich für die rechtliche Form des Staates [4]: „Der Jurist kann mit seiner Methode am Staate nur erfassen, was rechtlicher Natur ist [5]“. „Die juristische Erkenntnis des Staates will daher nicht

[1] Zit. nach Metzger, Gesellschaft, Recht und Staat, S. 181.

[2] Krit. d. reinen Vernunft, Zweiter Teil, II. Abt., Buch I. Vgl. Carl Schmitt, Der Sinn des Staates, S. 49: „Für jede prinzipielle, nicht politische Untersuchung, der es auf die philosophische Erkenntnis, nicht auf Parteiziele und -zwecke ankommt, gibt es keinen anderen als den in seiner Idee erfaßten Staat, der sich zu dem, was in der Welt der Tatsachen mit dem Namen „Staat“ belegt wird, nicht als Abstraktion, sondern als sein Sinn verhält, ohne den der konkrete Staat nur eine gewalttätige Macht sein würde, unberechtigt und irrational, von der sich nur sagen ließe, daß sie ein „Wille“ sei, ein Terrorismus, an den wir uns gewöhnt haben, und von dem einige zu profitieren wissen, ein magnum latrocinium mit dem idealen Ziel, sich zur Versicherungsgemeinschaft emporzuentwickeln.“

[3] Allgemeine Staatslehre S. 63.

[4] Hier kann man wirklich einmal in unzweideutiger Klarheit von dem Gegensatz zwischen rechtlicher Form und geschichtlichem Inhalt sprechen. Vgl. über Simmeis und seiner Nachfolger (v. Wiese, Vierkandt) unglücklichen Begriff der „Form“, S. S. I, S. 112.

[5] Jellinek, a. a. O. S. 74. Ebenso v. Mayr, Begriff und Gliederung der Staatswissenschaften, S. 22: „Die juristische Betrachtung des Staates erstrebt die Erkenntnis der formalen Rechtssekretionen. . .“ Ganz analog auch v. Below (Deutscher Staat des Mittelalters, S. 191). Schelling schreibt in seinen „Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums (1803): „Was allein von der Jurisprudenz einer universellhistorischen Ansicht fähig sein möchte, ist die Form des öffentlichen Lebens“, Aufl. von 1813, S. 228). Eine Parallelstelle aus Schelling bringt Quarch, Zur Gesch. und Entw. d. organischen Methode der Soziologie (Berner Dissertation 1901), S. 29.

[6]

sein reales Wesen erfassen, sondern den Staat juristisch denkbar machen, d. h. einen Begriff auffinden, in dem alle rechtlichen Eigenschaften des Staates widerspruchslos zu denken sind“ [1].

Da diese Disziplin zwar von dem historischen Staate ausgeht, aber nur, um alles im eigentlichen Sinne Historische, Geschehene, abzustreifen, und lediglich das Zeitlose, nämlich die Rechtsform, zum Objekt ihrer Untersuchungen zu machen, könnte man sie als die Lehre von dem „nicht-historischen“ Staat bezeichnen.

Was nun noch übrig bleibt, „die Erfassung des realen Wesens des Staates“, ist der Gegenstand der soziologischen Staatslehre, ist der „historische“ Staat, betrachtet gerade in bezug auf das, was an ihm geschichtlich ist: seine Entstehung, sein Wachstum, die Stufen seiner Entwicklung, und, soweit Wissenschaft Voraussagen wagen darf, seine Zukunft.

[Der vorhistorische „Staat“ | Der historische Staat | Der nach historische „Staat“]

Diese Grenzbestimmung steht in fast allen Punkten mit der herrschenden wissenschaftlichen Meinung in voller Übereinstimmung. Wir wollen das zuerst an der sachlichen, dann an der zeitlichen Grenzbestimmung nachweisen.

Die erste betrifft die Grenzen gegen den überhistorischen Philosophen-, den nicht-historischen Juristenstaat und gegen die „Realpolitik“.

Schon Robert v. Mohl hat vier Teile der Staatslehre unterschieden : Allgemeine Staatslehre, Staatsrecht, Staatssittenlehre, und Staatskunst. Konstantin Frantz wirft dieser Teilung „sehr erhebliche“ logische und materielle Mängel vor [2]. Materiell, weil Mohl keine ge-

[1] Jellinek, a. a. O. S. 163.

[2] Die Naturlehre des Staates S. 2/3.

[7]

nügende Erklärung gebe, was seine „allgemeine Staatslehre“ bedeute; und logisch sei es unerlaubt, das Allgemeine dem Besonderen, und die praktische Kunstlehre der Theorie zu koordinieren.

Er selbst scheidet streng zwischen der Kunstlehre und der Theorie und fordert für diese die Dreiteilung in die „Naturlehre“, Rechtsund Sittenlehre, wobei die Naturlehre die Grundlage der beiden anderen sein müsse, „so gewiß als das physische Individuum doch das eigentliche Substrat des Rechtssubjektes und Staatsbürgers ist, für welche die Rechtslehre und die Sittenlehre bestimmt sind“ (S. 8).

Um ebenso streng gegen ihn zu sein, wie er gegen v. Mohl war, so wäre zu sagen, daß es logisch nicht korrekt ist, die praktische Sittenlehre den beiden anderen theoretischen Disziplinen zu koordinieren. Aber das ist hier, wie eine sofort anzuführende Stelle zeigt, nur ein Lapsus; Frantz unterscheidet sehr wohl zwischen dem Sein und dem Sollen.

Was uns vor allem interessiert, ist, daß Frantz' „Naturlehre“ ungefähr und grundsätzlich unserer Soziologie des Staates entspricht. Das Wort wird freilich vermieden, obwohl Frantz unzweifelhaft stark von Comte beeinflußt ist, den er auch gelegentlich (z. B. S. 455) zitiert. Wie dieser geht er auf den vergesellschafteten Menschen mit seinen Trieben zurück und sieht, daß diese Triebe echte Kräfte sind. Wie dieser ist er in der Geschichtsauffassung Antiheroist und Kollektivist; wie dieser ist er ein Verächter der idealistischen Philosophie, namentlich Hegels, aber auch der anderen, sogar Kants, und ein Schwärmer für die naturwissenschaftliche Methode. Ganz Comteisch ist auch seine vermittelnde, halb aristokratische, halb liberale Stellung gegenüber dem Feudalismus und bürgerlichen Liberalismus. Ferner hat er die Lehren vom Primat des Intellekts über die Ökonomie und vom Consensus. Und schließlich ist auch sein Ausgangspunkt die europäische Krise (der Ausdruck findet sich z. B. S. 236) und die Sehnsucht nach der „Begründung einer neuen Ordnung, die Dauer verspräche“ (S. III).

Die Naturlehre „sieht den Staat für ein physisches Wesen an“ (12/3) ; er entsteht durch natürliche Kräfte und ist nach seiner Grundlage ein Naturprodukt (15). Das ist ganz im Geiste der „Physique Sociale“ Comtes gedacht [1]. Wobei, um Mißverständnisse zu verhüten, daran erinnert sei, daß schon Comte selbst (und um wievielmehr sein deutscher Schüler) nicht etwa ausschließlich mit physikalischen, sondern fast durchaus mit sozialpsychologischen Kräften rechnet. Dementsprechend sagt denn auch Frantz — und hier tritt der romantische Einschlag aller Soziologie klar zutage —: „Durch seine Geschichte ist jeder Staat geworden, was er ist, und alle Veränderungen, die er

[1] Vgl. S. S. I, S. 8ff. besonders S. 11.

[8]

in Zukunft noch erfahren mag, sind dadurch bedingt. Er kann nicht jede beliebige Gestalt annehmen, sondern seine angemessene Gestalt kann immer nur aus ihm selbst hervorgehen. Denn überhaupt existieren die Staaten nur als Individuen, und ihr individueller Charakter gehört zu ihrem Wesen“ (49)[1].

So kommt Frantz zu seiner klaren Dreiteilung, die auch den oben gerügten kleinen Mangel vermeidet: „Der Staat ist daher nach seiner physischen Seite ein Produkt zu nennen, nach seiner rechtlichen Seite eine Anstalt, nach seiner moralischen eine Aufgabe, weil das Moralische immer ein Sollen bleibt“ (54). Oder, anders ausgedrückt: Man kann die Naturlehre als den realen Teil des Systems bezeichnen, und eben darum muß sie den Ausgangspunkt bilden; die Sittenlehre hingegen ist der ideale Teil, der das Ziel der Entwicklung enthält, während die Rechtslehre als der formale Teil dazwischen liegt. Denn durch die Form wird das Reale dem Idealen zugeführt, oder das Ideale in das Reale hineingebildet (24) [2].

Georg Jellinek ist auf dem von Frantz beschrittenen Wege weitergegangen. Er leugnet, wie gesagt, die Existenz einer gesonderten philosophischen Staatslehre; das Spekulative gehöre der Philosophie an (63). Ferner scheidet er die Kunstlehre der Politik aus (56). Was übrig bleibt, nennt er die Staatslehre, die in die soziale Staats- und die Staatsrechtslehre zerfällt (11). Wie er die letztgenannte bestimmt und von der Nachbarin abgrenzt, haben wir oben schon mitgeteilt. Die erstere hat „das gegenständliche, historische, wie auch wohl nicht ganz zutreffend gesagt wurde“, (das geht wahrscheinlich gegen Frantz) „das natürliche Sein des Staates zum Inhalte“ (20). Was darunter zu verstehen ist, erfahren wir im Fortgang der Untersuchung: die soziale Staatslehre hat „zum Gegenstande den Staat als soziale Erscheinung. Sie wendet sich den realen, subjektiven und objektiven Vorgängen zu, aus denen das konkrete Leben der Staaten besteht. Man pflegt diese Betrachtungsweise die historisch-politische zu nennen. Sie liegt zugrunde der Staatengeschichte, der Lehre von der Entstehung, Umbildung und dem Vergehen der Staaten, der Erforschung der gesellschaftlichen Voraussetzungen und Wirkungen des Staates sowie seiner einzelnen Elemente und ihres Zusammenhanges. Das Sein und Wirken des Staates in der äußeren und inneren Welt wollen diese hierhergehörigen Disziplinen erfassen“ (S. 137/8).

[1] Ebenso Gumplowicz, Gesch. d. Staatsth., S. 226. Das ist die Auffassung der gesamten neueren Historik, der wir uns in historischem Betracht völlig anschließen. Vgl. Meinecke, Staatsräson, passim, Small, Gen. Sociology, S. 249.

[2] Die letzten Worte klingen allerdings nicht im mindesten Comteisch. Sie könnten eher von Schelling stammen: „Geschichte als Wissenschaft besitzen nur solche Wesen, die eine Aufgabe, ein Ideal zu verwirklichen haben“ (Quarch, a. a. O., S. 38).

[9]

In diesen Sätzen ist einigermaßen zutreffend der Umfang des Gebiets beschrieben, das wir als Soziologie des Staates bezeichnen. Nur einigermaßen zutreffend ! Jellinek, der wie seine ganze Generation [1] die eigentümliche Stellung der Soziologie als „Erkenntnistheorie“ und zugleich Synthese der Sozialwissenschaften nicht erkennt oder nicht anerkennen will, kann nicht klar zwischen der zugrundeliegenden und den auf ihr fußenden Wissenschaften, vor allem der Staatengeschichte unterscheiden. Der aufmerksame Leser erkennt das an dem Schwanken des Ausdrucks: bald ist von „dem“ Staate, und bald von „den“ Staaten die Rede.

Die Existenz dieser sozialen Staatslehre wird mit großer Energie gegen den Anspruch vieler juristischer Staatslehrer verfochten, die die ganze Staatstheorie für ihre Wissenschaft beanspruchen, wie auf der anderen Seite jede gleichgerichtete Einseitigkeit von „historischer, soziologischer, politischer“ Seite ebenso kräftig abgelehnt wird [2].

Die „rein formal-juristische Betrachtung des Staates kann niemals zur Erkenntnis materieller Schranken der Staatstätigkeit gelangen, sie kann keine anderen Schranken anerkennen, als die, welche der Staat sich selber setzt, ist aber außer stände, den Inhalt dieser schrankensetzenden Tätigkeit irgendwie zu bestimmen. Die Existenz solcher Schranken ist erst durch die fortschreitende Erkenntnis der Gebundenheit des Staates durch seine Zwecke nachgewiesen worden“ (239). Insbesondere kann die Theorie des Staates als des Inhabers des „Rechtszwanges“ nicht erkennen, „daß es außer dem Staate noch andere soziale Mächte gibt, die wesentliche Garantien der Erfüllung der Rechtsnormen darbieten. Der nichtorganisierte Druck, den die allgemeine soziale Sitte, die besonderen Anstandsregeln bestimmter Gesellschaftsklassen und Berufe, die kirchlichen Verbände, Presse und Literatur auf das Individuum und die Gesamtheit ausüben, ist viel stärker als aller bewußte vom Staate geübte Zwang. So gewiß einerseits die nichtstaatlichen Garantien allein ohne den staatlichen Zwang die Rechtsordnung nicht aufrechtzuerhalten vermögen, so fiele doch andererseits, wenn der Druck jener sozialen Mächte aufhörte, die Rechtsordnung selbst zusammen, denn der Rechtszwang ist nur ein zur unentbehrlichen Verstärkung der außerstaatlichen Garantien dienendes Element“ [3]. An anderer Stelle wird festgestellt, daß der Staat selbst von der öffentlichen

[1] Z. B. v. Mayr (Begriff und Gliederung) passim.

[2] Allg. Staatslehre, S. 433. Der Hauptführer der ausschließlich juristischen Staatslehre ist zur Zeit Hans Kelsen. Wir werden uns mit seinen überaus scharfsinnigen Darlegungen auseinanderzusetzen haben; indes kann das erst mit Aussicht auf Erfolg geschehen, wenn wir die Erörterung weit genug geführt haben, um nicht mehr nur eine Nominaldefinition, sondern eine Realdefinition des Staates zu besitzen.

[3] A. a. O., S. 335/6.

[10]

Meinung (103, 125), der Sitte und dem Herkommen (789), von dem Druck der internationalen Beziehungen (336/7, 387, 479), und schließlich von den Konstanten des Rechts (375) sehr stark abhängig ist, was die rein juristische Betrachtungsweise niemals erkennen kann. Und darum stellt sich die „soziale Betrachtungsweise. . . als notwendiges Korrektiv der juristischen dar“ (125).

Wir möchten diesen Sätzen, die wir vollkommen annehmen, da sie bestes soziologisches Gedankengut enthalten, Gedanken, die namentlich von Ross in seiner „social control“ und Eugen Ehrlich in seiner „Soziologie des Rechts“ ausgeführt worden sind, noch hinzufügen, daß ein ebenso notwendiges Korrektiv der juristischen die philosophische Staatsbetrachtung ist. Nur sie kann das von Jellinek nicht erörterte Rätsel lösen, woher die „Konstanten des Rechts“ stammen: „nam universalis effectus universalem requirit causam“ [1] ; nur sie kann zeigen, wie die gelegentlich erwähnten (S. 20) „metaphysischen Zwecke“ in das Bewußtsein des Menschen gelangen; nur sie kann die Frage beantworten, wie das vorstaatliche Recht entsteht [2] : ein Problem, das nicht nur, wie Jellinek angibt, diejenige juristische Staatslehre nicht lösen kann, die den Staat als ein „Rechtsverhältnis“ anschaut, sondern überhaupt keine rein juristische Staatslehre.

Wir halten es auch hier mit Kant: „Man kann alle Philosophie, sofern sie sich auf Gründe der Erfahrung fußt, empirische, die aber, so lediglich aus Prinzipien a priori ihre Lehren vorträgt, reine Philosophie nennen. Die letztere, wenn sie bloß formal ist, heißt Logik ; ist sie aber auf bestimmte Gegenstände des Verstandes eingeschränkt, so heißt sie Metaphysik. Auf solche Weise entspringt die Idee einer zwiefachen Metaphysik, einer Metaphysik der Natur und einer Metaphysik der Sitten. Die Physik wird also ihren empirischen, aber auch einen rationalen Teil haben; die Ethik gleichfalls, wiewohl hier der empirische Teil besonders praktische Anthropologie, der rationale aber eigentlich Moral heißen könnte [3].“

Was wir „Realpolitik“ nannten, nennt Kant also „praktische Anthropologie“. Wir glauben den Terminus nicht verwerten zu können; das Wort Anthropologie hat seit Kants Zeit seine Bedeutung so völlig auf die Naturwissenschaft vom Menschen als einer zoologischen Spezies eingeschränkt, daß es immer mißverstanden werden würde, wollte man es jetzt in seiner älteren Bedeutung gebrauchen, wo es alles Menschlich-Sinnliche umfaßte, so daß nur das Rationale a priori nicht von dem Begriff erfaßt wurde.

Wir sind mit Kant der Überzeugung, daß „die Natur der Wissen-

[1] Grotius, 1. c. I cap. I § 12 (S. 14).

[2] A. a. O., S. 168/9. [3] Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 14.

[11]

schaft es erfordert, den empirischen von dem rationalen Teil jederzeit sorgfältig abzusondern und vor der eigentlichen (empirischen) Physik eine Metaphysik der Natur, vor der praktischen Anthropologie aber eine Metaphysik der Sitten voranzuschicken; . . . daß jede andere Vorschrift, die sich auf Prinzipien der bloßen Erfahrung gründet, . . . zwar eine praktische Regel, niemals aber ein moralisches Gesetz heißen kann . . ., daß es ohne diese Metaphysik der Sitten überall keine Moralphilosophie geben kann“ (S. 16/7). Und schließlich, daß der „Begriff der Verbindlichkeit“, den sich jede nicht derart orientierte Moralphilosophie macht, „freilich nichts weniger als moralisch, aber doch so beschaffen ist, als es in einer Philosophie, die über den Ursprung aller möglichen praktischen Begriffe, ob sie auch a priori oder bloß a posteriori stattfinden, gar nicht urteilt, nur verlangt werden kann“ (18).

Wir sind, soweit wir das vermochten, dieser klaren Forderung gefolgt, indem wir in der Grundlegung unserer allgemeinen Soziologie (S. 349ff., 394ff·) den Hauptinhalt der „Metaphysik der Sitten“ als einer rein rationalen Wissenschaft a priori in der ihr von dem vorgeschrittensten Nachfolger Kants, Leonard Nelson, gegebenen Form dargelegt haben. Auf diese Weise hoffen wir dem in dem letzten Kantzitat implicite enthaltenen Vorwurf, eine „Rechtswissenschaft ohne Recht“ (Nelson) zu lehren, nicht ausgesetzt zu sein.

Wir haben diese Dinge ins Gedächtnis des Lesers zurückrufen müssen, weil es sich hier um die Grenzbestimmung gegen die philosophische Staatslehre handelt. Im eigenen Betriebe unserer soziologischen Staatslehre werden wir sie nicht mehr brauchen; hier kommen wir mit dem aposterioristischen, psychologisch-empirischen Gerechtigkeitsbegriff der „Reziprozität“ aus [1].

Aber wir werden gelegentlich unser Recht ausüben, sozusagen aus dem Ring zu treten, die rein rationalistische, rein kausal vorgehende Methode der Seinswissenschaft Soziologie für einen Moment zu verlassen und auf Grund von eingebrachten Vorurteilen die Erscheinungen des Staates und seines Rechtes zu werten. Wir werden diesen Wechsel des Standpunktes jedesmal ausdrücklich kundgeben, um den Leser, den wir zu überzeugen wünschen, nicht unversehens nur zu überreden. Dann mag er sich erinnern, daß die Vorurteile, die wir in unsere Arbeit einbrachten, nicht uneingestandene Velleitäten, nicht Ausdruck unserer „persönlichen Gleichung“ [2], unserer Erziehung und Klassenlage, oder gar unserer „Rasse“ sind, sondern Vor-Urteile in dem Sinne, daß sie, als a priori begründet, jeder Theorie zugrunde zu liegen haben, und daß sie jede Praxis zu bewerten nicht nur das

[1] Vgl. s. s. I, s. 396.

[2] S. S. I, S. 203.

[12]

Recht, sondern die heilige Pflicht haben, „weil eine andere Moralphilosophie durch diese Vermengung sogar der Reinigkeit der Sitten selbst Abbruch tut und ihrem eigenen Zwecke zuwider verfährt“ [1]. Es gibt keinen anderen Ausweg aus den Wirren und Nöten unserer schweren Zeit, als daß der unselige Relativismus der Ethik wieder, wie zu Kants Zeit und durch Kants Verdienst, durch den Absolutismus des Pflichtgebots des Sittengesetzes, der Gerechtigkeit, vernichtet wird: „Ohne reine Philosophie ist es sogar im bloß gemeinen und praktischen Gebrauche, vornehmlich der moralischen Unterweisung, unmöglich, . . . reine moralische Gesinnungen zu bewirken und zum höchsten Weltbesten den Gemütern einzupfropfen [2].“

Um nach dieser notgedrungenen Abschweifung wieder zu unserem Gegenstande zurückzukehren, so unterscheidet auch Kistiakowski in seiner wohlbekannten tiefgründigen Untersuchung [3] ganz wie Jellinek zwischen der juristischen und der soziologischen Staatslehre: „Die Erkenntnis der rechtlichen Bedeutung und der gesellschaftlichen Natur des Staates bilden zwei vollständig unvereinbare Wissenszweige.“ Und Ludwig Gumplowicz hat zwar einmal in hitziger Kämpferstimmung behauptet, die Staatslehre sei, „die Juristen mögen darüber zetern wie sie wollen, keine juristische Disziplin, sondern eine reine Naturwissenschaft“ [4]. Aber bei ruhiger Überlegung sagt doch auch er: „Es können

[1] Kant, a. a. O. S. 17.

[2] Grundlegung zur Metaphysik der Sitten S. 44. Vgl. a. S. 42/3. Nelson stellt seinem,, System der philosophischen Rechtslehre und Politik“ die folgenden Sätze aus den Gesprächen Kung-Futses als Motto voraus: „Dsi Lu sprach: „Der Fürst von We wartet auf den Meister, um die Regierung auszuüben. Was würde der Meister zuerst in Angriff nehmen?“ Der Meister sprach: „Sicherlich die Richtigstellung der Begriffe.“ Dsi Lu sprach: „Darum sollte es sich handeln? Da hat der Meister weit gefehlt, warum denn deren Richtigstellung?“ Der Meister sprach: „Wie roh du bist, Yu! Der Edle läßt das, was er nicht versteht, sozusagen beiseite. Wenn die Begriffe nicht richtig sind, so stimmen die Worte nicht ; stimmen die Worte nicht, so kommen die Werke nicht zustande ; kommen die Werke nicht zustande, so gedeiht Moral und Kunst nicht; gedeiht Moral und Kunst nicht, so treffen die Strafen nicht; treffen die Strafen nicht, so weiß das Volk nicht, wohin Hand und Fuß setzen.“

Eine Parallelstelle aus dem viel verrufenen Hobbes: „Wenn man heilsame Lehren zur Geltung bringen will, muß man bei den Universitäten beginnen. . . Sind doch heutzutage Urteile im Umlauf, die bloß durch das häufige Anhören dazu gelangt sind, obgleich sie falsch und so wenig verständlich sind, als wenn man eine Anzahl von Ausdrücken durch das Los aus der Urne gezogen hätte; wievielmehr werden daher aus denselben Ursachen wahre Lehren angenommen werden, die der menschlichen Einsicht und der Natur der Dinge entsprechen. Daher halte ich es für die Pflicht der Herrscher, daß sie Handbücher über die wahren Grundlehren des Staatsrechts anfertigen lassen, über die auf allen Universitäten des Staates gelesen werden muß“ (Vom Menschen und vom Bürger, S. 217/8). Das nimmt ihm Harrington (Oceana, S. 13) sehr übel.

[3] Gesellschaft und Einzelwesen, S. 130. Ebenso v. Mayr, a. a. O. S. 2off.

[4] Sozialphilosophie im Umriß S. 35.

[13]

einerseits jene wirkenden Kräfte, welche den Zusammenschluß und Zusammenhalt der ... sozialen Gruppen hervorbringen, mitsamt ihren Folgen, andererseits jenes System von, durch diesen Zusammenschluß und Zusammenhalt erzeugten gegenseitigen Verhältnissen zum Gegenstand der Forschung gemacht werden. Mit ersteren beschäftigt sich die Soziologie, als deren Bestandteil die Staatswissenschaft erscheint, mit letzterem die Jurisprudenz“ [1].

Wir werden uns mit dem Altmeister noch darüber auseinanderzusetzen haben, ob die soziologische Staatslehre in der Tat eine „Naturwissenschaft“ in seinem Sinne ist. Hier interessiert uns nur, daß auch er sie von der juristischen scheidet. Wenn er die Sonderexistenz einer juristischen Staatslehre leugnet, so mag er das mit seinen Kollegen ausmachen: es ist eine völlig belanglose Frage der Rangordnung.

Damit haben wir gezeigt, daß unsere sachliche Abgrenzung dem heutigen Stande der Wissenschaft entspricht, und können uns zu unserer zeitlichen Abgrenzung wenden.

Dasjenige, was wir als den „nachhistorischen“ Staat bezeichnet haben, nämlich der „unhistorische“ Staat der Utopisten und der „posthistorische“ der wissenschaftlichen Prognose, wird in den besseren Abhandlungen über den Staat nicht oder kaum erwähnt, offenbar aus dem Grunde, weil gar kein Zweifel daran bestehen kann, daß sie nicht in die Lehre hineingehören. Wir haben dem oben Gesagten denn auch nichts hinzuzufügen.

Was nun unseren „vorhistorischen“ Staat anlangt, so scheint auch darüber fast vollkommene Einigkeit zu bestehen [2], daß der „sub-historische“, der Tierstaat, aus der Betrachtung auszuscheiden ist. Das hat schon Hobbes getan: „Indes sind ihre Vereinigungen keine Staaten, ... ; denn ihre Regierung beruht nur auf der Vereinigung vieler auf einen Gegenstand gerichteter Willen, aber es herrscht bei ihnen nicht (wie es im Staate nötig ist) ein Wille. Es ist richtig, daß bei diesen in bloßen sinnlichen Empfindungen und Begehrungen lebenden Geschöpfen die Übereinstimmung der Neigungen so beständig ist, daß sie nichts weiter als ihr rein natürliches Begehren brauchen, um diese Übereinstimmung und damit den Frieden sich zu erhalten“ [3].

Ebenso denkt Burckhardt: „Etwas wesentlich anderes sind ferner

[1] Die soziologische Staatsidee S. 27/8.

[2] Eine Ausnahme bildet z. B. Eduard Meyer (Elemente der Anthropologie S. 1 [1]. Er betrachtet „den staatlichen Verband nicht nur begrifflich, sondern auch geschichtlich als die primäre Form der menschlichen Gemeinschaft, eben als denjenigen sozialen Verband, welcher der tierischen Horde entspricht und seinem Ursprung nach älter ist als das Menschengeschlecht“. Rachfahl schließt sich ihm an (Staat, Gesellschaft, Kultur und Geschichte, S. 32/3). Ihm nahe steht Grotius, a. a. O. S. 5 (prolegomena 7). Wir kommen noch darauf zurück.

[3] Lehre vom Menschen und vom Bürger S. 131.

[14]

die Tierstaaten, bei weitem vollkommener als die Menschenstaaten, aber unfrei. Die einzelne Ameise funktioniert nur als Teil des Ameisenstaates, welcher als ein Leib aufzufassen ist. Das ganze, was da vorgeht, ist dem einzelnen Individuum ganz unverhältnismäßig überlegen, ein Leben in vielen Atomen; schon die höheren Tierklassen aber leben bloß als Familie, höchstens als Rudel. Nur der Menschenstaat ist eine Gesellschaft, d. h. eine irgendwie freie, auf bewußter Gegenseitigkeit beruhende Vereinigung“ [1].

Sehr hübsch sagt Frantz: „Zum Wesen des Menschen gehört Entwicklung und daher die Geschichte, ohne welche weder der Mensch noch der Staat gedacht werden darf. Für reine Geister gäbe es kein Recht, so wenig wie für Tiere, weil die einen wie die anderen schon sind, was sie werden sollen, und kein Streben besitzen, etwas zu werden, was sie noch nicht sind“ [2].

Was zweitens den prähistorischen „Staat“ anlangt, so besteht hier keine Übereinstimmung. Treitschke z. B. sagt: „Es fehlt uns jede historische Kenntnis von staatlosen Völkern. Überall, wo Europäer hingekommen sind, haben sie eine, wenn auch noch so rohe Form staatlicher Ordnung gefunden“ [3]. Dagegen sagt Wundt kurz und knapp : „Die Stammesorganisation der totemistischen Zeit ist nicht im geringsten eine unvollkommene, noch unausgebildete Staatsordnung, sondern ganz etwas anderes“ [4].

Offenbar zwei einander kontradiktorisch widersprechende Behauptungen ! An und für sich wiegt die Meinung des großen Ethnologen schwerer als die des Historikers, der ja mit seinen Mitteln nicht bis zu den staatlosen, d. h. geschichtslosen Völkern „hinauflangen kann“ [5], wie Kant einmal sagte [6]. Es wiegt noch schwerer, daß Wundt zuerst auf Treitschkes Standpunkt stand. In seinen „Vorlesungen über Tier- und Menschenseele“ (1863) und noch in der dritten Auflage seiner „Ethik“ läßt er den Staat allmählich aus dem Stammesverbande, wie das Recht aus der Sitte entstehen[7].

Wir werden zeigen, daß Wundt aus zwingenden Gründen seine erste Meinung aufgegeben hat. In der Tat unterscheidet sich der prähistorische „Staat“ essentiell von dem historischen.

Damit ist unsere Grenzbegehung beendet, und wir können zur eigentlichen Begriffsbestimmung übergehen.

[1] Weltgeschichtliche Betrachtungen S. 27ff.

[2] Naturlehre des Staates S. 56.

[3] Politik, I, S. 13/4.

[4] Elemente der Völkerpsychologie, S. 301. Vgl. S. S. I, S. 1043.

[5] Vgl. S. S. I, S. XI.

[6] Metaphys. Anfangsgründe d. Rechtslehre II.

[7] Nach Gumplowicz, Gesch. d. Staatsth., S. 443/4.

[15.]

II. Der soziologische Staatsbegriff. ↩

1. Der Klassenstaat. ↩

Wir suchen den soziologischen Begriff „des“ Staates. Das ist das, was Lacombe im Gegensatz zur geschichtlichen Wirklichkeit eine geschichtliche Wahrheit genannt hat [1] : „Eine geschichtliche Wahrheit besteht erstens aus einer Wirklichkeit, die zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten auftritt, und zweitens aus dem Nachweis der Ursachen, aus denen sie entsteht“. Eine solche, zu den verschiedensten Zeiten und an den verschiedensten Orten auftretende geschichtliche Wirklichkeit ist „der“ Staat. Was wir zu finden haben, ist die Essenz des Staates, das, was allen Staaten gemeinsam ist, so daß der von uns aufzufindende Staatsbegriff der Oberbegriff, die Klasse ist, der alle einzelnen Staatstypen als Arten untergeordnet sind, wie diesen die einzelnen historischen Staaten als Exemplare. Wir treiben sozusagen vergleichende Anatomie, Physiologie und Pathologie des Staates, in der Absicht, dadurch eine Anschauung von dem natürlichen Stammbaum der Staaten und daraus wieder eine Anschauung von der Entwicklung des Staates, als eines universalhistorischen Objektes, zu gewinnen.

Was ist denn nun „der“ Staat? Wie ist dieser Oberbegriff beschaffen, unter den alle Staaten der Weltgeschichte ohne Ausnahme lallen: primitive und hoch zivilisierte, in allen fünf Erdteilen, mit Untertanen aller Farben und Rassen, Monarchien, Republiken, Theo-, Aristo-, Demo-, und Ochlokratien, gut und schlecht verwaltete, freie und despotische, zugrundegegangene und überdauernde, große und kleine, kriegerische und тдиб friedliche?

Wir würden nur unsere Zeit verlieren, wenn wir versuchen wollten, den gesuchten Begriff aus der Literatur der Staatswissenschaften zu entnehmen. Sie befindet sich in einem kläglichen Zustande. Jellinek, der selbst sehr viel dazu geleistet hat, das Chaos zu ordnen, sagt von ihr: „Auf ihrem Gebiete konnte bis in die Gegenwart hinein jeder haltlose Einfall, sofern er nur mit Sicherheit vorgetragen wurde, wissenschaftliches Ansehen gewinnen und ernstlich diskutiert werden. Behauptung wurde für Tatsache, Überzeugung für Beweis genommen, Unklarheit galt für Tiefsinn, willkürliche Spekulation für höhere Erkenntnisart“ [2]. Die Zahl der Definitionen ist Legion, aber die meisten sind nicht einmal als Material verwendbar, und ganz befriedigen kann keine einzige; außerdem widersprechen sie einander auf das krasseste. Die meisten haben

[1] De l'Histoire considérée comme science, Paris 1894, S. IX·

[2] Allg. Staatslehre S. 26/7.

[16]

nur einen einzigen Staat oder nur eine Art von Staaten im Auge, oder erfassen nur einen Teilinhalt seines Wesens, oder versuchen umgekehrt, für die verschiedenen Erkenntnisobjekte eine einzige Definition aufzufinden. Andere glauben, den Begriff des Staates zu ergreifen, wenn sie seinen „Zweck“ oder seine „Aufgabe“ bezeichnen, wobei in der Regel der „persönliche Gleichung“ [1] des Autors in bald erheiternder, bald erbitternder Naivetät zutage tritt. Wieder Andere glauben, etwas erschöpfendes zu sagen, wenn sie den Staat als eine natürlichen oder gar „ethischen“ Organismus [2] oder als eine Vorrichtung zur Erzielung des größten „Güteverhältnisses“ der sozialen Kooperation erklären [3]. Und was dergleichen Entgleisungen mehr sind [4].

Wenn wir uns also nicht in dem Bemühen sollen untergehen sehen, zu den zahlreichen kritischen Geschichten der Staatslehre oder auch nur des Staatsbegriffs eine neue zu schreiben und darüber den eigentlichen Zweck unserer Arbeit zu versäumen, so bleibt uns unter diesen Umständen nichts anderes übrig, als uns nach Schopenhauers gutem Rat auf die lebendige Anschauung zu besinnen und uns darüber klar zu werden, worin alle Staaten der Geschichte bei ihren sonstigen Verschiedenheiten übereinstimmen, d. h. jenes Minimum von Prädikaten aufzufinden, das ein Oberbegriff haben muß.

Den ersten Schritt können wir mit der Gewißheit allgemeiner Zustimmung tun. Von jeher ist, auch von denjenigen Schriftstellern,

[1] S. S. I, S. 139, S. 203/4.

[2] Waitz, zit. nach J. G. Weiß, Gesellschaft und Staat als Organismus (Pol. Anthropol. Revue, 1906). Die Vorstellung erinnert an Fouillées „kontraktuellen Organismus“. Vgl. S. S. I, S. 63.

[3] Z. B. Ostwald („Energet. Grundl. d. Kulturwiss.“ S. 160): „Wir müssen die staatlichen Organisationen . . . als hochwichtige Faktoren . . . ansehen, insofern sie die erste wirksame Zusammenfassung menschlicher Energie für gemeinsame Zwecke darstellen. Dies ist der Sinn und Wert eines jeden Staates“. Ähnlich Menzels „energetische Staatsauffassung: „Darnach erscheint der Staat als die Gesamtheit der Einrichtungen, welche dazu dienen, die Kollektivkraft eines Volkes zu bilden und über sie zu verfügen“ (Hdb. d. Pol. I, S. 43). Jellinek führt die Stelle als Beispiel für solche Autoren an, die es „sich an Schlagworten genügen lassen .... und selbst, wenn man sich auf ihren Standpunkt stellt, die Ursache des Staates mit diesem selbst vermengen“ (Allg. Staatsl. S. 141/2).

[4] Eine kleine Probe. Matzat schreibt in seiner preisgekrönten Abhandlung: „Philosophie der Anpassung“: „Ein Staat ist eine Gesamtheit von Menschen in Rechtsverhältnissen, welche (wenigstens teilweise) durch einen fremden Willen nicht geändert werden können, und durch welche ein solcher Teil des äußeren Verhaltens aller Mitglieder nach dem Willen eines Mitgliedes, und ein solcher Teil des äußeren Verhaltens dieses einen Mitgliedes nach dem Willen der anderen Mitglieder bestimmt ist, daß kein Mitglied befugt ist, wider den Willen dieses einen Mitgliedes gegen irgend jemand Gewalt zu gebrauchen“. Gumplowicz (Gesch. d. Staatsth. S. 557) „kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der Herr Verfasser sich einen Jux machen wollte.“

[17]

die den Staat auf das strikte Minimum der durchaus unerläßlichen Funktionen beschränken wollen, den sog. Manchestermännern [1], als das Mindestmaß der Kennzeichen eines Staates angegeben worden, daß er eine Anstalt besitzt, der der Grenzschutz nach außen und der Rechtsschutz nach innen obliegt, und der zu diesem Zwecke eine gewisse Machtgewalt zur Verfügung steht. Wir sagen ausdrücklich nicht: eine genügende Machtgewalt. Denn wenn auch ein Staat, der keine genügende Macht des Grenzschutzes besitzt, als selbständige Macht unter den bisher bestehenden Umständen schnell als solcher zugrundegehen, d. h. seine Souveränetät verlieren muß, so hat es doch sehr viel Staaten gegeben, die für den inneren Rechtsschutz keine genügende Machtgewalt besaßen und dennoch „Staaten“ blieben.

Daß Grenz- und Rechtsschutz das strikte Minimum der Kennzeichen eines Staates sind, sagt Treitschke, der sich das Problem stellt, ausdrücklich: „Er ist, . . . Macht nach außen und Rechtsordnung im Innern, seine Grundfunktionen müssen also sein das Heerwesen und die Rechtspflege.“ Dazu gehört „ein Staatshaushalt wenn auch in den primitivsten Formen“ [2] : kurz, das, was wir eine „Anstalt“ nannten.

Waitz sagt: „In den germanischen Staaten von jeher und immer die Grundlage aller Ordnung und zugleich die eine Hauptseite der Befugnis und der Pflicht dessen, der an der Spitze des Gemeinwesens steht, ist die Sorge für Recht und Frieden“ [3].

Nach v. Below ist die Aufgabe des deutschen Königs die Rechtsordnung, die Förderung der kirchlich-religiösen Angelegenheiten, das Heerführeramt [4].

Von diesen drei Funktionen gehört die Fürsorge für das Seelenheil der Untertanen offenbar nicht zu den essentiellen Kennzeichen „des“ Staates; denn mit fast einziger Ausnahme der christlichen Staaten, und auch dieser nur in gewissen Perioden ihrer Geschichte, haben die historischen Staaten diese Funktion nicht ausgeübt. Es bleibt also auch hier nur der Grenz- und Rechtsschutz übrig.

Das ist auch die Ansicht derjenigen Richtungen, die dem Staate am unfreundlichsten gegenüberstehen, des Anarchismus, der nicht den Staat, sondern den Klassenstaat „abschaffen“ will, und des sogenannten Manchestertums, das, in Lassalles Ausdruck, den Staat auf die Aufgaben eines „Nachtwächters“ einengen möchte. Herbert Spencer z. B. schreibt in einer sehr bekannten Stelle: „Die Aufgabe

[1] Hobhouse (Social Evolution S. 182/83) macht die feine Bemerkung, daß die von Bentham kritisierte Staatsform „gar zu sehr einer engen und korrupten Korporation ähnelte“. Diesem Staat konnte man in der Tat kein Vertrauen entgegenbringen.

[2] Politik I, S. 70.

[3] Zit. nach v. Below, Der deutsche Staat des Mittelalters, S. 199.

[4] A. a. O. S. 203. Oppenheimer, System der Soziologie. Band II. 2

[18 ]

des Staates ist lediglich, zu verhindern, daß jemand durch den Gebrauch seiner Freiheit anderen Unrecht zufüge; geht der Staat über diese Aufgabe hinaus, so tut er Unrecht.“

Wir bitten, wohl zu unterscheiden: wir behaupten nicht etwa, daß der Staat geschaffen worden sei, um den Grenz- und Rechtsschutz zu übernehmen, so daß, wie Burckhardt einmal sagt, „die Gesellschaft das Prius und der Staat zu ihrem Schutze entstanden wäre, als ihre negative, abwehrende, verteidigende Seite, so daß er und das Straf recht identischen Ursprung hätten“: wir lehnen diese Vorstellung ebenso entschieden ab, wie Burckhardt selbst. Wir behaupten nur, daß jeder Staat, er sei entstanden aus welchen Ursachen oder Gründen immer, diese beiden Aufgaben übernommen hat [1].

Wir können also vorläufig aussagen, daß der Staat eine „Rahmengruppe“ ist, die eine mit Machtmitteln versehene Anstalt für den Grenz- und Rechtsschutz besitzt. Unter dem Ausdruck „Rahmengruppe“ verstanden wir, um es ins Gedächtnis zurückzurufen, jene, „namentlich politisch nach außen, gegen andere Gesellschaften, abgegrenzten menschlichen Verbände, die gleichzeitig Wirtschaftsgesellschaften und in der Regel auch Rechts-, Sprach-, und Religionsgesellschaften darstellen“ [2] In dieser vorläufigen Bestimmung des Staatsbegriffs ist die Souveränetät, die für die Meisten notwendig dazu gehört, enthalten.

Auch den nächsten Schritt können wir noch mit der Gewißheit fast allgemeiner Zustimmung tun. Es gibt kaum Staatslehrer, die nicht die Herrschaft über ein bestimmtes Gebiet für eines der Kennzeichen hielten [3], das im Begriffe des Staates nicht fehlen darf. Wo in dieser Beziehung Bedenken bestehen, liegt die häufige Verwirrung von Staat und Gesellschaft zugrunde: „Die Herrschaft über ein Landgebiet gehört zum Begriff des Staates, nicht aber das Landgebiet zum Bau der Staatsgesellschaft. Herrschaft ist immer ein Verhältnis von Mensch zu Mensch oder von Gruppe zu Gruppe, hier der Grenznachbarn, denen das Staatsgebiet nicht gehört“ [4]. Ein wenig von dieser Verwirrung spielt wohl auch in die Auffassung Jellineks hinein, der zwar die Herrschaft über ein Staatsgebiet ausdrücklich in seine Definition aufnimmt, sie aber doch mehr für ein Accidens als ein Essentiale zu halten scheint. „Allerdings besitzt der Staat auch ein Gebiet. Geht man

[1] Grotius steht dieser Auffassung mindestens sehr nahe: „Der Staat ist eine vollkommene Verbindung freier Menschen, welche sich des Rechtsschutzes und des Nutzens wegen zusammengetan haben“ (übersetzt von Hasbach, Phil. Grundl. S. 36). [2] S. S. I S. 465.

[3] Das scheint Ratzel sogar für das Primäre zu halten: „Nehmen wir eine große oder kleine Gesellschaft : sie will in erster Linie den Boden festhalten, auf dem sie lebt, und von dem sie lebt. Organisiert sich die Gesellschaft für diese Aufgabe, so wird sie zum Staat (Anthropogeographie I, S. 44, vgl. 45/6).

[4] S. S. I, S. 464 Anm.

[19]

aber der Sache auf den Grund, so gelangt man zu der Erkenntnis, daß auch das Gebiet ein den Menschen anklebendes Element ist. . . Von menschlichen Subjekten ganz losgelöst gibt es kein Gebiet, sondern nur Teile der Erdoberfläche“ [1]. „Die Herrschaft über ein Gebiet ist nicht dominium, sondern Imperium.“ „Das Gebiet ist kein selbständiges Objekt der Staatsgewalt“ [2]. Wir brauchen uns bei diesen dialektischen Finessen nicht aufzuhalten, die für uns von sehr geringem Interesse sind. Uns genügt es, daß die Herrschaft über ein bestimmtes Landgebiet zum Begriff jeder Rahmengruppe, also auch das Staates, gehört. Das ist ja im Grunde auch Jellineks Anschauung. Um noch andere Autoren von Bedeutung anzuführen, so schreibt Stammler: „Der Staat ist eine auf einem abgegrenzten Teil der Erdoberfläche seßhafte, mit einer herrschenden Gewalt versehene und durch sie zu einer Einheit zusammengefaßte Vielheit von Menschen“ [3]. Schurtz sagt [4]: „Der Staat muß gleichzeitig als gesellschaftliches Gebilde und geographischer Begriff betrachtet werden.“ Und er zitiert einen anderen Ausspruch von Ratzel: „Wenn wir von einem Staate reden, meinen wir, gerade wie bei einer Stadt oder einem Weg, immer ein Stück Menschheit und ein menschliches Werk und zugleich ein Stück Erde.“

Wir nehmen also die Herrschaft über ein Landgebiet ausdrücklich in unsere Begriffsbestimmung auf, wobei wir aber weniger das Verhältnis zu den eigenen Staatsuntertanen als das zu den Fremden jenseits der Grenze im Auge haben, die eben diese Herrschaft der Regel nach nicht in das Gebiet zuläßt, es sei denn mit ausdrücklicher Zustimmung des Staates. Den Wortlaut unserer Definition brauchen wir deshalb nicht zu ändern: es genügt, wenn wir das Wort „Grenzschutz“, das in unserer

[1] a. a. O. S. 176.

[2] a. a. O. S. 398/400. Eduard Meyer (El. d. Anthrop. S. 1 [1] sagt, der „Besitz eines fest umgrenzten Gebietes bildet keineswegs einen integrierenden Bestandteil des Staatsbegriffs“. Das ist eine rein terminologische Entscheidung, da er jede gewachsene Gruppe, auch schon die Tierherde, als „Staat“ bezeichnet. Kelsen (Soziol. und jurist. Staatsbegriff, S. 38ff. Anm.) polemisiert ausführlich und, wie es uns scheint, mit Glück gegen Ratzeis halb geographisch-soziale, halb psychologische Meinung, das Land sei der Körper des Staates. S. 85 faßt er sich, in Übereinstimmung mit uns, folgendermaßen zusammen: „Der Herrschaftsbereich des Staates ist doch offenbar nicht der Raum, innerhalb dessen Herrschaftsakte des Staates faktisch möglich sind, sondern er ist der Geltungsbereich der staatlichen Ordnung“. S. 144/5 polemisiert er gegen Stammlers Lehre, der Staat sei „ein Staatsvolk auf seinem Staatsgebiet unter einer staatlichen Gewalt“. —· Das ganze Problem hat nur staatsrechtliche, aber nicht staatssoziologische Bedeutung.

[3] Wirtschaft und Recht § 87ff. Zit. nach Hacker: „Die ererbten Anlagen und die Bemessung ihres Wertes für das politische Leben“, Jena 1907, S. 64.

[4] H. Schurtz, Völkerkunde, Leipzig-Wien, 1903, S. 30. Vgl. a. Bruno Schmidt, „Der Staat“, Lpz. 1896, S. 142/3. Vgl. a. Kjelléns bekanntes Buch „Der Staat als Lebensform“. Darüber S. S. I, S. 844ff. Vgl. ferner Treitschke, Politik I, S. 202, 204 in gleichem Sinne.

[20]

ersten Formulierung nichts als die Abwehr jedes von außen kommenden Eingriffs bedeutete, in seiner eigentlichen Bedeutung als Schutz bestimmt gezogener Grenzen verstehen. Im übrigen gibt es kaum menschliche Gruppen, die nicht den Begriff des Gruppeneigentums an bestimmten Lokalitäten, Jagd- oder Fisch- oder Weidegründen, besäßen [1].

Die meisten Staatstheoretiker sind der Meinung, daß wir mit dieser Formel die gesuchte Definition des Staates bereits besitzen. Machen wir die Probe: konvertieren wir sie! Dann erhalten wir den Satz: jede Rahmengruppe, die eine mit Machtmitteln versehene Anstalt für den Grenz- und Rechtsschutz besitzt, ist ein Staat. Ist das wahr?

Man könnte einzuwenden versuchen, daß dann jede Räuberbande, etwa Flibustier oder Bukanier, die eine Insel besetzt halten und nach außen hin gegen Angriffe verteidigen, während sie nach innen hin eine gewisse Rechtsordnung unter sich aufrechterhalten, ein Staat wäre. Das aber wäre verkehrt: denn zum Begriff einer „Rahmengruppe“ gehört der Bestand im Geschlechterwechsel. Und es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß eine solche Piratengesellschaft, wenn sie auf die Dauer seßhaft wird, einen echten Staat bildet. Sehr viele Staaten sind auf diese Weise entstanden, gegründet durch phönizische, karische, hellenische, skandinavische, malaiische und andere „Wikinge“ [2].

Bedenklicher ist, daß eine Anzahl subhistorischer Rahmengruppen unter die konvertierte Definition fallen würden. Auch höhere Tiergesellschaften haben ihre bestimmten Jagd- oder Weidegründe, von denen sie die Ungenossen, auch der eigenen Art, abwehren; auch sie halten im Innern eine gewisse Ordnung, den Keim eines Rechtszustandes, aufrecht [3].

[1] Holsti sagt von den primitiven Jägern, sie hätten „wohlbegrenzte Jagdgründe“ (The relation of war to the origin of the state, S. 272).

[2] Bodin entscheidet anders (Six livres etc. S. 2/3 der Lyoner Ausgabe von 1580): „Obgleich die Piraten in Freundschaft und Gesellschaft zu leben scheinen, weil sie, wie von Bargule und Viriat berichtet wird, die Beute gleichmäßig teilen, darf man das doch weder Freundschaft noch Gesellschaft noch rechtmäßige Teilung nennen, denn die Hauptsache fehlt, das wahre Kennzeichen der Freundschaft, nämlich die gerechte Regierung nach den Naturgesetzen“. Vgl. dazu Piaton, der Staat (Ausg. Horneffer) S. 33.

[3] Vgl. Jellinek a. a. O. S. 542; ferner Wundt, Völkerpsychologie VII, S. 15. Von Hühnern berichtet das gleiche Schjelderup-Ebbe.

Alverdes berichtet (Tiersoziologie S. 73 ff.) über den „geschlossenen Verband als eine Gemeinschaft, die sich nach außen gegen Nichtmitglieder abschließt. Im Innern der Gesellschaft wird häufig eine Rangordnung hergestellt; bei Vögeln und Säugetieren geschieht dies wohl stets, bei Insekten dagegen wahrscheinlich nie“. Ameisen und Bienen lassen nur solche Artgenossen zu, die den spezifischen Nestgeruch besitzen, die „Geruchsuniform“ tragen. Strauße beißen und töten fremde Jungen. Die halbwilden Pariahunde des Orients haben ihre ganz bestimmten Quartiere, in die sie keinen anderen zulassen. Ganz ähnlich verhalten sich in der Fortpflanzungszeit die Pinguine; sogar in den zoologischen Gärten fallen die Insassen eines Gesellschaftskäfigs, Affen und Raubtiere, aber auch Präriemurmeltiere, Papageien usw. über jeden Neuankömmling her (76). „Vielleicht handelt es sich bei solchen Kämpfen immer um die Herstellung einer Rangordnung. Nach Pfungst hat jeder Affe innerhalb der Horde ein bestimmtes Ranggefühl.“ Auch von freilebenden Tieren gilt das: „Im allgemeinen hat jede Affenhorde ihr abgegrenztes, je nach der Spezies mehr oder minder ausgedehntes Wohngebiet inne. Beim Zusammentreffen zweier Horden können sich heftige Kämpfe entspinnen; das Gleiche gilt vom Känguruh, vom Gabelbock, von allen Ameisenstaaten“ (109/110).

[21]

Aber darüber könnte man sich wegsetzen. Entscheidend jedoch ist, daß auch die prähistorischen Rahmengruppen unter die Definition fallen würden, und die sind ja, wie uns Wundt sagte, „nicht im mindesten unentfaltete, unvollkommene Staaten, sondern ganz etwas anderes“.

Wie aber unterscheiden sich die prähistorischen „Stammesorganisationen“ von den historischen Staaten? Diese sind hierarchisch in erbliche einander über- und untergeordnete Dauergruppen gegliedert, jene aber nicht!

Solcher erblicher Dauergruppen gibt es in historischer Betrachtung drei Arten: die Kasten, Stände und Klassen.

Sie unterscheiden sich vielfach, vor allem durch die Schwierigkeit, die das Ausscheiden aus der Gruppe mit sich bringt. Es ist bei der Kaste ganz oder nahezu unmöglich, bei dem Stande schwierig und in der Regel mit formellen Rechtsveränderungen verbunden, bei der Klasse am leichtesten, ohne Rechtsveränderung, rein faktisch, möglich. Diese Unterschiede sind juristisch sehr erheblich, aber soziologisch weniger bedeutsam. Für uns ist wichtig, was die drei Arten Gemeinsames haben: daß man durch die Geburt in sie gelangt und in der Regel bis zum Tode in ihnen verbleibt, kurz, daß es dauernde erbliche Verhältnisse der Individuen sind; daß es, vom Ganzen her gesehen, erbliche Gruppen oder Schichten sind, deren Personenbestand in der Regel und im Großen durch den Zufall der Geburt bestimmt ist und bleibt. Wir werden diese Schichten im folgenden als „Klassen“ (im weiteren Sinne) bezeichnen.

Wir kommen somit auf folgende Definition des historischen Staates : Der Staat ist eine in Klassen gegliederte Rahmengruppe, die eine mit Machtmitteln versehene Anstalt für den Grenz- und Rechtsschutz besitzt.

Wir glauben, auch hierin der allgemeinen Zustimmung sicher zu sein, daß diese hierarchische Klassenordnung zu den essentiellen Kennzeichen des Staates gehört. Dennoch findet sie sich, mit Ausnahme einiger — nicht einmal aller — bereits soziologisch orientierter Autoren, in keiner Definition des Staates. Dieser Mangel ist es, der uns zwang, auch die besten unter ihnen als unzureichend zu bewerten.

Wie ist dieses sehr seltsame Übersehen oder doch Nichtbeachten

[22 ]

eines anerkanntermaßen allgemeinen Kennzeichens aller historischen Staaten, also „des“ Staates, zu erklären?

Das ist sehr einfach: es gilt als „selbstverständlich“. Alle bürgerlichen und sehr viele sozialistische Staatstheoretiker sind der Überzeugung, daß solche Klassengliederung aus „natürlichen“ Gründen, η atur not wendig, in jeder irgend höher entwickelten menschlichen Gesellschaft bestehen muß. Und so hat man versäumt, dieses Kennzeichen in die Definitionen aufzunehmen, obgleich es der einzige Weg ist, um die prähistorischen Gruppen, die ja doch die Meisten als vom Staate sehr verschieden empfinden, von ihm begrifflich zu unterscheiden. Übrigens wäre es auch ohne das logisch geboten gewesen, ein allgemeines Kennzeichen in die Definition aufzunehmen.

Was hier spricht, ist das Axiom aller bürgerlichen und leider auch des größten Teiles der marxistischen Soziologie [1], ist die „Wurzel aller soziologischen Übel“: das „Gesetz der ursprünglichen Akkumulation“.

Nun, alle eigentliche Wissenschaft beginnt bekanntlich mit dem Augenblick, wo nicht mehr die auffälligen, seltenen, sondern gerade die alltäglichen, der Gewohnheit „selbstverständlichen“ Erscheinungen untersucht werden. Die neue Naturwissenschaft begann, als Galilei fragte, warum ein Apfel zur Erde fällt. Und so begann — wir haben es gezeigt [2] — alle soziologische Wissenschaft erst in dem Augenblicke, wo die Frage aufgeworfen wurde, warum denn alle Staaten Klassenstaaten seien; und all ihr Fortschritt in Vergangenheit und Zukunft, theoretisch und praktisch, kann nur aus einer immer genaueren und umfassenderen Antwort auf diese Frage erwartet werden.

Wir haben mehrfach und ausführlich bewiesen [3], daß dieses angebliche Gesetz in Wirklichkeit nicht existiert, daß es in der Tat eine „Kinderfibel“ ist, wie Marx es nannte. Aber, falsch oder wahr, es hat die Geister beherrscht und beherrscht sie auch heute noch fast unbedingt. Daher die Vorstellung, daß jeder Staat „selbstverständlich“ ein Klassenstaat sein muß, daher die Lücke in den Definitionen.

Wir haben in einer geistesgeschichtlichen Skizze [4] gezeigt, wie allgemein dieser verheerende Irrtum ist. Wir haben bezeichnende Stellen angeführt aus Ricardo, Lorenz v. Stein („so ergibt sich, daß das Dasein der bloßen Klassen eine . . . unvermeidlich gegebene Tatsache ist“), Inama-Sternegg, Eduard Meyer, Giddings, Brooks-Adams, Gustav Schmoller und Friedrich Engels, dem Kampfgenossen des

[1] S. S. Ill, S. I94ff.

[2] S. S. I, S. 47, S. 987.

[3] S. S. I, S. 987ft., III, S. 206ff.

[4] S. S. I, S. 98711.

[23]

großen Denkers, der die Lehre als Kinderfibel verspottete! Hier sei noch ein Autor von besonders großem Einfluß genannt: Treitschke. Er schreibt [1] : „Mit dem Wesen der Gesellschaft ist ein für alle Male gegeben die Verschiedenheit der Lebenslage und Lebensbedingungen. Um es kurz zu sagen: alle bürgerliche Gesellschaft ist Klassenordnung.“ Und an anderer Stelle: „Man kann sagen, Gesellschaft ist Gliederung. Wie der Staat nicht bestehen kann ohne die Teilung in Regierende und Regierte, so die Gesellschaft nicht ohne die Gliederung in verschiedene Klassen“ [2]. Worauf beruht diese so allgemeine, so festgewurzelte Lehrmeinung ?

[1] Politik I, S. 50.

[2] A. a. O. S. 298. Ähnlich Izoulet (la cité moderne S. XXV.): „La science biosociale établit irrésistiblement ceci à savoir : que la cité est un organisme et que tout organisme supérieur est essentiellement une solidarité certes, mais aussi et surtout une hiérarchie“.

[24]

Zweiter Abschnitt.

Die Klassenordnung.

I. Die Theorien. ↩

Die Aufgabe dieses Abschnitts wird es sein, festzustellen, wie sich dieses Dogma, nein, dieses als keines Beweises bedürftig betrachtete Axiom, des weitaus überwiegenden Teiles der heutigen Sozialwissenschaft entwickelt hat, und es zu widerlegen. Zu dem Zwecke werden wir zuerst die Theorien darstellen und sie dann mit den Tatsachen konfrontieren.

1. Darstellung.↩

Nach dem, was wir in der Begriffsbestimmung als den einzigen Gegenstand unserer Untersuchung bezeichnet haben, kann es nicht unsere Absicht sein, eine Geschichte der Staatstheorien zu geben. Sondern uns interessiert nur, was sie über unser Thema, den historischen Klassenstaat, und namentlich über seine Entstehung zu sagen haben. Ihr übriger Inhalt, insofern er sich mit dem überhistorischen Philosophenstaat wie auch mit dem nicht-historischen Juristenstaat befaßt, wird uns nur insoweit zu beschäftigen haben, wie er mit unserem Gegenstande zusammenhängt.

a) Altertum.

Die Wurzeln des uns beschäftigenden axiomatischen Lehrsatzes lassen sich bis in das hellenische Altertum zurück verfolgen. Und zwar kommen hier vor allem in Betracht die Staatslehre des Aristoteles, die der Stoa und die des Epikuräismus. Und zwar waren es sämtlich philosophische Lehren vom Staat, geschaffen, um die Konstruktion des philosophischen, „überhistorischen“ Staates zu unterbauen. Um die Entwicklung vordeutend mit einem kurzen Worte zu bezeichnen, so wurden diese drei, unter sich sehr verschiedenen Theorien erstens einer Synthese unterworfen und zweitens in ihrer Richtung aus einer, rein der Erkenntnis und dem Weltverständnis dienenden, philosophischen Theorie umgebogen in Lehren des Parteien- und Klassenkampfes

[25]

zuerst in eine staatsrechtliche, und zuletzt in eine ökonomische Klassentheorie. In dieser ihrer letzten Form interessiert sie uns vor allem. Aber unsere Absicht, sie ein für alle Male zu widerlegen und aus den Grundlagen der Soziologie auszuroden, wird sich am besten dadurch ausführen lassen, daß wir in Kürze ihre proteushaften Wandlungen durch die Jahrhunderte verfolgen.

Wir beginnen mit der Anschauung des Stagiriten, obwohl sie zeitlich später vorgetragen wurde, als die entscheidenden Gedanken, die dann in den beiden anderen Systemen voll ausgestaltet wurden. Aber Aristoteles (384—322) bedeutet ja überhaupt gegenüber der Zeit vor ihm eine Art von Reaktion [1] gegen die Schrankenlosigkeit des Denkens, die die Generation vor ihm, Platon nicht minder als die Sophisten, ausgezeichnet hatte; er ist im Guten wie im Schlimmen „bürgerlicher“, und so hat er auch hier eine ältere Gemeinauffassung vom Ursprung des Staates vorgetragen, nämlich daß er durch allmähliche Entwicklung aus der Familie entstanden sei. Diese Vorstellung mußte einer Zeit naheliegen, die sich noch sehr deutlich der erst durch Kleisthenes vollzogenen Auflösung des alten Stammesstaates, der Geschlechterverfassung der Phylen, erinnerte. Offenbar war der athenische Staat aus der Vereinigung der Geschlechter, der Familien, entstanden: wie in die alten Phylen die schon in ihnen vorhandene Gliederung der Klassen in „Fürsten der Stammhäuser“ und Edelinge, Freie und Sklaven hineingekommen war, darüber zerbrach Aristoteles sich den Kopf so wenig wie zwei Jahrtausende später Filmer, Albrecht v. Haller und sein neuester Anhänger, Funck-Brentano, von denen bald die Rede sein wird.

Diese Lehre war „universalistisch“, ging, wie Aristoteles' Methode es überall forderte, vom Ganzen zu den Teilen, hier von der lebendigen Gruppe zum Individuum, nicht vom isoliert gesehenen, verabsolutierten Individuum, dem Teile aus, zum Ganzen[2].

Die Auffassung bedeutet, von diesem Manne vorgetragen, bereits eine sozusagen „romantische“ Reaktion gegenüber dem Individualismus und Rationalismus seiner Zeit, gegenüber der „Aufklärung“, die in Hellas gerade so aus der Auflösung aller alten gewachsenen Bindungen entstand, wie Jahrtausende später in Westeuropa. Ihre ersten Vertreter waren die Sophisten[3]. Die Zeit vorher hatte, wie jede nicht heillos kranke Gesellschaft, deren „Consensus“[4] noch einigermaßen besteht, die Ordnung der

[1] Kaerst, Gesch. d. Hellenismus, S. 106.

[2] S. S. I, S. 5, S. 31, S. 94ff.

[3] Kaerst, a. a. O. I. Bd. Zweites Kapitel. Das folgende vorwiegend nach ihm dargestellt. Die eingeklammerten Seitenzahlen beziehen sich auf dieses Buch.

[4] S. S. I, S. 454ff., S. 47off.

[26]

staatlichen Gesellschaft als heilig verehrt. Sie galt als eine Schöpfung der vom göttlichen Ratschluß gelenkten Natur.