Voltaire, Dictionnaire philosophique (1764, 1878)

|

|

| François-Marie Arouet (“Voltaire”) (1694-1778) |

Source

The edition we have used is the 1878-79 edition in 4 vols. which is part of the:

Oeuvres complètes de Voltaire. Nouvelle édition avec notices, préfaces, variantes, table analytique. Les notes de tous les commentateurs et des notes nouvelles. Conforme pour le texte de l’édition de Beuchot enrichie des découvertes les plus récentes et mis en courant des travaux qui ont paru jusqu’à ce jour. Précédée de la Vie de Voltaire par Condorcet et d’autres études biographiques. Orné d’un portrait en pied d’après le stade du foyer de la Comédie-Française. (Paris: Garnier frères, 1878). Vols. 17-20.

The contents of these four volumes are:

- OC17 DP1: A - Biens d’église [facs. PDF]

- OC18 DP2: Blasphème - Esclaves [facs. PDF]

- OC19 DP3: Espace - Lois criminelles [facs. PDF]

- OC20 DP4 - Lois (esprits des) - Zoroastre [facs. PDF]

Editor's Note

When it was first published in one volume in 1764 the Dictionnaire philosophique was also called “portatif” or portable [facs. PDF], or as it was translated into English in 1765 “The Philosophical Dictionary for the Pocket” [facs. PDF]. After years of additions, when a new edition of the *Dictionnaire philosophique* was assembled for an 1878 edition of the Complete Works it had become a much longer work in 4 larges volumes with about 1,000 pages - so hardly “portable” in one’s jacket pocket.

The original HTML was created by Wikisource in two version, one organised alphabetically and one based upon the 4 published volumes by Garnier. It was an ambitious project but one which ended up being “over coded” in my view. It was therefore very difficult to get ready to go online here and my version ended up being a mixture of the two versions. There are also many, many crosslinks to other articles in Voltaire’s Dictionary as well as to other works by Voltaire at Wikisource. I have not been able to remove or modify all of these cross links. I hope the reader will understand the difficulties this presented. We have done our best to put this important book online in a usable format. We have also decided to put the entire work into one large file in order to make it key word searchable.

See:

- Œuvres complètes de Voltaire <https://fr.wikisource.org/wiki/%C5%92uvres_compl%C3%A8tes_de_Voltaire>

- Livre:Voltaire - Œuvres complètes Garnier tome17.djvu - Wikisource <https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Voltaire_-_%C5%92uvres_compl%C3%A8tes_Garnier_tome17.djvu>

- Dictionnaire philosophique, Garnier edition (1878) - Wikisource <https://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_philosophique/Garnier_(1878)>

Table of Contents

Index alphabétique

Links to the beginning of the entries in alphabetiuca order:

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

By Volume

Links to the beginning of each of the Garnier edition volumes.

Tome I: A - Biens d’église | Tome II: Blasphème - Esclaves | Tome III: Espace - Lois criminelles | Tome IV: Lois (esprit des) - Zoroastre

Below are the detailed contents of the Garnier edition volumes. We have not been able to easily duplicate links to the individual entries.

TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME du DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE.

- Avertissement pour la présente édition - iii

- Avertissement de Beuchot - vii

- Préface du Dictionnaire philosophique (édition de 1765) - 1

- Introduction aux Questions sur l’Encyclopédie par des amateurs (1770) - 3

- Avertissement de la collection intitulée l’Opinion en alphabet - 6

- A - 7

- ABC, OU ALPHABET - 12

- ABBAYE.

- Section première - 18

- Section ii - 23

- ABBÉ - 25

- ABEILLES - 26

- ABRAHAM.

- Section première - 30

- Section ii - 36

- Section iii - 40

- ABUS - 45

- ABUS DES MOTS - 48

- ACADÉMIE - 50

- ADAM.

- Section première - 53

- Section ii - 57

- Section iii - 58

- ADORER.

- Culte de latrie. ― Chanson attribuée à Jésus-Christ. ― Danse sacrée. ― Cérémonies - 60

- ADULTÈRE - 65

- Mémoire d’un magistrat, écrit vers l’an 1764, 68. ― Mémoires pour les femmes, 70. ― Suite du chapitre sur l’adultère, 72. ― Réflexion d’un père de famille. - 73

- AFFIRMATION PAR SERMENT - 74

- AGAR - 75

- ÂGE - 76

- Calcul de la vie - 77

- AGRICULTURE - 80

- Des livres pseudonymes sur l’économie générale, 81. ― De l’exportation des grains, 83. ― De la grande et petite culture, 84. ― Des défrichements, 85. ― De la grande protection due à l’agriculture. - 86

- AIR.

- Section première - 89

- Raisons de ceux qui nient l’air - 91

- Section ii. — Vapeurs, exhalaisons - 93

- Que l’air ou la région des vapeurs n’apporte point la peste, 95. — De la puissance des vapeurs - 96

- ALCHIMISTE - 96

- ALCORAN, ou plutôt LE CORAN.

- Section première. - 98

- Règlements de Mahomet sur les femmes - 100

- Section ii - 103

- ALEXANDRE - 107

- ALEXANDRIE - 112

- Adriani epistola ex libris Phlegontis liberti ejus prodita. - 114

- ALGER - 115

- ALLÉGORIES - 117

- ALMANACH - 121

- ALOUETTE - 125

- AMAZONES - 127

- ÂME.

- Section première - 130

- Section ii. — Des doutes de Locke sur l’âme - 135

- Section iii. — De l’âme des bêtes, et de quelques idées creuses - 137

- Section iv. — Sur l’âme, et sur nos ignorances - 141

- Section v. — Du paradoxe de Warburton sur l’immortalité de l’âme - 143

- Section vi. — Du besoin de la révélation - 145

- Section vii. — Âmes des sots et des monstres - 147

- Section viii - 149

- Section ix - 155

- Section x. — De l’antiquité du dogme de l’immortalité de l’âme - 161

- Section xi - 163

- Section xii - 169

- AMÉRIQUE - 169

- AMITIÉ - 171

- AMOUR - 172

- AMOUR DE DIEU - 175

- AMOUR-PROPRE - 178

- AMOUR SOCRATIQUE - 179

- AMPLIFICATION - 183

- ANA, ANECDOTES - 193

- Anecdote hasardée de Du Haillan, 199. — Anecdote sur Charles-Quint, 200. — Autre anecdote plus hasardée, ibid. — Anecdote sur Henri IV, ibid. — De l’abjuration de Henri IV, 201. — Autre bévue sur Henri IV, ibid. — Bévue sur le maréchal d’Ancre, 202. — Anecdote sur l’homme au masque de fer, 204. — Addition de l’éditeur, 205. — Anecdote sur Nicolas Fouquet, surintendant des finances, 209. — Petite anedocte, ibid. — Anecdote sur le testament attribué au cardinal de Richelieu, 210. — Autres anecdotes, 212. — Anecdote ridicule sur Théodoric, 213. — Anecdote sur le maréchal du Luxembourg, 214. — Anecdote sur Louis XIV, ibid. — Lettre de M. de Voltaire sur plusieurs anecdotes, 215. — Anecdote singulière sur le P. Fouquet, ci-devant jésuite, 220. — Autre anecdote sur un jésuite chinois - 221

- ANATOMIE - 222

- ANCIENS ET MODERNES - 225

- Du chevalier du Temple, 229. — De Boileau et de Racine, 230. — De l’injustice et de la mauvaise foi de Racine dans la dispute contre Perrault au sujet d’Euripide, et des infidélités de Brumoy, ibid. — De quelques comparaisons entre des ouvrages célèbres, 234. — D’un passage d’Homère - 236

- ÂNE - 240

- De l’âne d’or de Machiavel, 243. — De l’âne de Vérone - 244

- ANGE.

- Section première. — Ange des Indiens, des Perses, etc. - 245

- Premier chapitre du Shasta, 246. — Deuxième chapitre du Shasta, ibid. — Chapitre troisième. De la chute d’une partie des anges, 247. — Chapitre quatrième. Châtiment des anges coupables, ibid. — Précis du cinquième chapitre, ibid. — Des anges des Perses, 248. — Des anges chez les Hébreux - 249

- Savoir si les Grecs et les Romains admirent des anges - 251

- Section ii - 252

- Section iii - 254

- ANGLICANS - 256

- ANGUILLES - 256

- ANNALES - 256

- ANNATES - 258

- ANNEAU DE SATURNE - 261

- ANTHROPOMORPHITES - 261

- ANTHROPOPHAGES.

- Section première - 262

- Section ii - 264

- Section iii - 270

- ANTI-LUCRÈCE - 271

- ANTIQUITÉ.

- Section première - 274

- Section ii. — De l’antiquité des usages - 277

- Section iii. — Fêtes instituées sur des chimères - 279

- Section iv. — De l’antiquité des fêtes, qu’on prétend avoir été toutes lugubres - 280

- Section v. — De l’origine des arts - 281

- ANTI-TRINITAIRES - 283

- APIS - 286

- APOCALYPSE.

- Section première - 287

- Section ii - 289

- APOCRYPHES - 292

- De la vie de Moïse, livre apocryphe de la plus haute antiquité, 294. ― Fragment de la vie de Moïse, 295. — De la mort de Moïse, 298. — Livres apocryphes de la nouvelle loi, 300. — Des autres livres apocryphes du ier et du iie siècle - 301

- APOINTÉ, DÉSAPOINTÉ - 315

- APOINTER, APOINTEMENT - 315

- APOSTAT - 316

- Des globes de feu qu’on a prétendu être sortis de la terre pour empêcher la réédification du temple de Jérusalem, sous l’empereur Julien - 319

- APÔTRES, leurs vies, leurs femmes, leurs enfants - 321

- I. Les apôtres étaient-ils mariés ? - 322

- II. Des enfants des apôtres - 323

- III. Où les apôtres ont-ils vécu ? où sont-ils morts ? - 324

- IV. Quelle était la discipline sous laquelle vivaient les apôtres et les premiers disciples ? - 330

- APPARENCE - 332

- APPARITION - 334

- APPEL COMME D’ABUS - 337

- À PROPOS, L’APROPOS - 338

- ARABES, et, par occasion, du livre de Job - 339

- ARANDA. — Droits royaux, jurisprudence, Inquisition - 344

- ARARAT - 346

- ARBRE À PAIN - 348

- ARBRE À SUIF - 350

- ARC. — Jeanne d’Arc dite la Pucelle d’Orléans - 351

- ARDEUR - 351

- ARGENT - 353

- ARIANISME - 358

- ARISTÉE - 365

- ARISTOTE, 367 — De sa logique, 368 — De sa physique, 369. — Traité d’Aristote sur les animaux, 370. — Du monde éternel, 371. — De sa métaphysique, ibid. — De sa morale, ibid. — De sa rhétorique, 372. — Poétique - 374

- ARIUS - 376

- ARMES, ARMÉES - 376

- AROT ET MAROT, et courte revue de l’Alcoran - 381

- ARRÊTS NOTABLES sur la liberté naturelle - 388

- ARRÊTS DE MORT - 391

- ART DRAMATIQUE. — Ouvrages dramatiques, tragédie, comédie, opéra, 393. — Du théâtre espagnol, 395. — Du théâtre anglais, 397. — Scène traduite de la Cléopâtre de Shakespeare, 399. — Scène traduite de la tragédie de Henri V, 400. — Du mérite de Shakespeare, 402. — D’Addison, 405. — De la bonne tragédie française, 406. — Deuxième acte d’Iphigénie, 408. — Acte troisième, 411. — Acte quatrième, 412. — Acte cinquième d’Iphigénie, 414. — D’Athalie, 415. — Des chefs-d’œuvre tragiques français, 417. — Comédie, ibid. — De l’opéra, 420. — Du récitatif de Lulli - 425

- ART POÉTIQUE - 429

- ARTS, BEAUX-ARTS. (Article dédié au roi de Prusse.) 431. — Que la nouveauté des arts ne prouve point la nouveauté du globe, 432 ; — Des petits inconvénients attachés aux arts - 433

- ASMODÉE - 434

- ASPHALTE. — Lac Alphaltide, Sodome - 436

- ASSASSIN, ASSASSINAT

- Section première - 440

- Section ii - 443

- ASSEMBLÉE - 445

- ASTROLOGIE - 446

- ASTRONOMIE, et encore quelques réflexions sur l’Astrologie - 448

- Digression sur l’astrologie si improprement nommée judiciaire - 452

- ATHÉE.

- Section première - 453

- Section ii - 457

- ATHÉISME.

- Section première. — De la comparaison si souvent faite entre l’athéisme et l’idolâtrie. - 461

- Section ii. — Des athées modernes. Raisons des adorateurs de Dieu, 464. — Raisons des athées, ibid. — Réponse, 465. — Nouvelle objection d’un athée moderne, 466. — Réponse, ibid. — Objection de Maupertuis, 467. — Réponse, ibid. — Autre objection de Maupertuis, ibid. — Réponse - 467

- Section iii. — Des injustes accusations, et de la justification de Vanini - 468

- Section iv - 472

- ATOMES - 477

- AUGURE - 480

- AUGUSTE OCTAVE. — Des mœurs d’Auguste, 484. — Des cruautés d’Auguste - 486

- AUGUSTIN - 489

- AUSTÉRITÉS, Mortifications, Flagellations - 491

- AUTELS, Temples, Rites, Sacrifices, etc. - 494

- AUTEURS - 496

- AUTORITÉ - 501

- AVARICE - 502

- AVIGNON - 503

- AVOCATS - 507

- AXE - 508

- BABEL.

- Section première - 510

- Section ii - 515

- BACCHUS - 516

- BACON (ROGER) - 520

- DE FRANÇOIS BACON, et de l’attraction.

- Section première - 522

- Section ii - 526

- BADAUD - 526

- BAISER - 527

- BALA, BÂTARDS - 532

- BANNISSEMENT - 533

- BANQUE - 533

- BANQUEROUTE - 537

- BAPTÊME, mot grec qui signifie immersion.

- Section première, 539. — Du baptême des morts, 541. — Du baptême d’aspersion, ibid. — Idées des unitaires rigides sur le baptême - 543

- Section ii, 544. — Addition importante, 546. — Autre addition - 547

- BARAC ET DÉBORA, et, par occasion, des chars de guerre - 547

- BARBE - 549

- BATAILLON. — Ordonnance militaire, 551. — Addition - 552

- BAYLE - 553

- BDELLIUM - 555

- BEAU - 556

- BEKKER, ou du Monde enchanté, du diable, du livre d’Énoch, et des sorciers - 559

- BÊTES - 565

- BETHSAMÈS, ou BETHSHEMESH. — Des cinquante mille et soixante et dix Juifs morts de mort subite, pour avoir regardé l’arche ; des cinq trous du cul d’or payés par les Philistins, et de l’incrédulité du docteur Kennicott - 567

- BIBLIOTHÈQUE - 570

- BIEN, SOUVERAIN BIEN.

- Section première. — De la chimère du souverain bien - 572

- Section ii - 575

- BIEN. — Du bien et du mal, physique et moral - 576

- BIEN, TOUT EST BIEN - 581

- BIENS D’ÉGLISE.

- Section première - 586

- Section ii - 588

- Section iii. — De la pluralité des bénéfices, des abbayes en commende, et des moines qui ont des esclaves - 590

- Section iv - 592

- FIN DE LA TABLE.

TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE DEUXIÈME VOLUME du DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE.

- BLASPHÈME - 1

- BLÉ ou BLED.

- Section première. Origine du mot et de la chose - 5

- Section ii. Richesse du blé. - 7

- Section iii. Histoire du blé en France. - 9

- Section iv. Des blés d’Angleterre. - 12

- Section v. Mémoire court sur les autres pays, 14. ― Résumé. - 15

- Section vi. Blé, grammaire, morale. - 16

- BŒUF APIS (PRÊTRES DU) - 17

- BOIRE À LA SANTÉ - 17

- BORNES DE L’ESPRIT HUMAIN - 19

- BOUC. Bestialité, sorcellerie - 20

- BOUFFON, BURLESQUE. Bas comique - 24

- BOULEVERT, ou BOULEVART - 30

- BOURGES - 30

- BOURREAU - 31

- BRACHMANES, BRAMES, 32. ― De la métempsychose des brachmanes, 35. ― Des hommes et des femmes qui se brûlent chez les brachmanes - 36

- BULGARES ou BOULGARES - 38

- BULLE, 41. ― Bulles de la croisade et de la composition, 46. ― Bulle Unigenitus - 47

- CALEBASSE - 49

- CARACTÈRE - 50

- CARÊME.

- Section première - 53

- Section ii - 55

- CARTÉSIANISME - 56

- CATÉCHISME CHINOIS. Premier entretien, 60. ― Second entretien, 62. ― Troisième entretien, 65. ― Quatrième entretien, 69. ― Cinquième entretien, 72. ― Sixième entretien - 75

- CATÉCHISME DU CURÉ - 77

- CATÉCHISME DU JAPONAIS - 81

- CATÉCHISME DU JARDINIER - 86

- DE CATON, du suicide, et du livre de l’abbé de Saint-Cyran qui légitime le suicide, 89. — Précis de quelques suicides singuliers, 92. — Des lois contre le suicide. - 95

- CAUSES FINALES.

- Section première - 97

- Section ii - 102

- Section iii - 104

- CELTES - 106

- CÉRÉMONIES, TITRES, PRÉÉMINENCES, etc. - 108

- CERTAIN, CERTITUDE - 117

- CÉSAR - 121

- CHAÎNE DES ÊTRES CRÉÉS - 123

- CHAÎNE ou GÉNÉRATION DES ÉVÉNEMENTS - 125

- CHANGEMENTS ARRIVÉS DANS LE GLOBE - 127

- CHANT, MUSIQUE, MÉLOPÉE, GESTICULATION, SALTATION

- Questions sur ces objets - 130

- CHARITÉ. — Maisons de charité, de bienfaisance, hôpitaux, hôtels-dieu, etc. - 133

- CHARLATAN - 138

- De la charlatanerie des sciences et de la littérature - 140

- CHARLES IX - 141

- CHEMINS - 143

- CHIEN - 147

- DE LA CHINE.

- Section première - 149

- De l’expulsion des missionnaires de la Chine, 152. — Du prétendu athéisme de la Chine - 154

- Section ii - 156

- CHRISTIANISME.

- Section première. Établissement du christianisme, dans son état civil et politique - 159

- Section ii. Recherches historiques sur le christianisme - 166

- CHRONOLOGIE - 175

- De la vanité des systèmes, surtout en chronologie - 177

- CICÉRON - 178

- CIEL MATÉRIEL - 182

- CIEL DES ANCIENS - 186

- CIRCONCISION - 190

- CLERC - 193

- Du célibat des clercs. 194. — Des clercs du secret, devenus depuis secrétaires d’État et ministres - 197

- CLIMAT - 197

- Influence du climat - 200

- CLOU - 202

- COHÉRENCE, COHÉSION, ADHÉSION - 204

- COLIMAÇON - 204

- COMMERCE - 204

- CONCILES.

- Section première. Assemblée d’ecclésiastiques convoquée pour résoudre des doutes ou des questions sur les points de foi ou de discipline - 205

- Section ii. Notice des conciles généraux. - 214

- Section iii. - 219

- CONFESSION. - 223

- De la révélation de la confession, 226. — Si les laïques et les femmes ont été confesseurs et confesseuses, 228. Des billets de confession - 230

- CONFIANCE EN SOI-MÊME - 232

- CONFISCATION - 232

- CONQUÊTE. — Réponse à un questionneur sur ce mot - 234

- CONSCIENCE.

- Section première. De la conscience du bien et du mal - 234

- Section ii. Si un juge doit juger selon sa conscience ou selon les preuves. - 236

- Section iii. De la conscience trompeuse - 237

- Section iv. Liberté de conscience - 238

- CONSEILLER ou JUGE - 240

- CONSÉQUENCE - 242

- CONSPIRATIONS CONTRE LES PEUPLES, ou PROSCRIPTIONS - 244

- CONSTANTIN.

- Section première. Du siècle de Constantin - 244

- Section ii - 247

- CONTRADICTIONS.

- Section première - 251

- Section ii. Exemples tirés de l’histoire, de la sainte Écriture, de plusieurs écrivains, du fameux curé Moslier, d’un prédicant nommé Antoine, etc., 256. — Des contradictions dans quelques rites, 258. — Des contradictions dans les affaires et dans les hommes, ibid. — Des contradictions dans les hommes et dans les affaires, 259. — Des contradictions apparentes dans les livres, ibid. Contradictions dans les jugements sur les ouvrages - 266

- CONTRASTE - 267

- CONVULSIONS - 268

- COQUILLES (DES), et des systèmes bâtis sur des coquilles - 269

- CORPS - 269

- COURTISANS LETTRÉS - 272

- COUTUMES - 272

- CREDO - 273

- CRIMES ou DÉLITS DE TEMPS ET DE LIEU - 273

- Des crimes de temps et de lieu qu’on doit ignorer - 274

- Question si deux témoins suffisent pour faire pendre un homme - 276

- CRIMINALISTE - 278

- CRIMINEL. ― Procès criminel. - 278

- Procédure criminelle chez certaines nations, 280. ― Exemple tiré de la condamnation d’une famille entière - 281

- CRITIQUE - 284

- CROIRE - 292

- CROMWELL.

- Section première. - 294

- Section ii. - 298

- CUISSAGE ou CULAGE. ― Droit de prélibation, de marquette, etc. - 299

- CUL - 301

- CURÉ DE CAMPAGNE.

- Section première - 303

- Section ii. - 305

- CURIOSITÉ - 306

- CYRUS - 309

- DANTE (LE) - 312

- DAVID - 315

- DÉCRÉTALES. — Lettres des papes qui règlent les points de doctrine ou de discipline, et qui ont force de loi dans l’Église latine - 319

- DÉFLORATION - 324

- DÉISME - 324

- DÉJECTION. — Excréments ; leur rapport avec le corps de l’homme, avec ses idées et ses passions - 325

- DÉLITS LOCAUX - 326

- DÉLUGE UNIVERSEL - 327

- DÉMOCRATIE - 331

- DÉMONIAQUES. — Possédés du démon, énergumènes, exorcisés, ou plutôt, malades de la matrice, des pâles couleurs, hypocondriaques, épileptiques, cataleptiques, guéris par les émollients de M. Pomme, grand exorciste - 336

- DENIS (SAINT) L’ARÉOPAGITE, et la fameuse éclipse - 338

- De la grande éclipse observée par Denis - 339

- DÉNOMBREMENT.

- Section première - 340

- Section ii - 345

- DESTIN - 346

- DÉVOT - 349

- DICTIONNAIRE - 351

- Extrait des Réflexions d’un académicien sur le Dictionnaire de l’Académie - 355

- DIEU, DIEUX.

- Section première - 357

- Section ii - 359

- Lettre de Maxime de Madaure, 361. — Réponse d’Augustin, 362. — D’une calomnie de Warburton contre Cicéron, au sujet d’un dieu suprême, 363. Les Romains ont-ils pris tous leurs dieux des Grecs ? - 364

- Section iii. Examen de Spinosa, 365. — Profession de foi de Spinosa, 366. — Du fondement de la philosophie de Spinosa - 367

- Section iv. Du Système de la nature, 369. — Histoire des anguilles sur lesquelles est fondé le système - 372

- Section v. De la nécessité de croire un Être suprême. - 376

- Section vi - 381

- DIOCLÉTIEN - 384

- DE DIODORE DE SICILE, ET D’HÉRODOTE - 389

- DIRECTEUR - 394

- DISPUTE - 396

- Discours en vers sur les disputes, par de Rulhières - 397

- DISTANCE - 402

- DIVINITÉ DE JÉSUS - 408

- DIVORCE.

- Section première - 409

- Section ii. - 411

- DOGMES - 412

- DONATIONS - 414

- Donation de Constantin, 415. — Donation de Pepin, ibid. ― Donation de Charlemagne, 416. — Donation de Bénévent, par l’empereur Henri III, 417. — Donation de la comtesse Mathilde, ibid. — Donation de la suzeraineté de Naples aux papes, 418. — Donation de l’Angleterre et de l’Irlande aux papes, par le roi Jean, 420. — Examen de la vassalité de Naples et de l’Angleterre, ibid. — Des donations faites par les papes, 421. — Donation entre particuliers - 421

- DORMANTS (LES SEPT) - 422

- DROIT. — Droit des gens ; droit naturel.

- Section première - 424

- Section ii. — Droit public - 427

- DROIT CANONIQUE.

- Idée générale du droit canonique, par M. Bertrand, ci-devant premier pasteur de l’église de Berne - 429

- Section première. Du ministère ecclésiastique - 430

- Section ii. Des possessions ecclésiastiques - 432

- Section iii. Des assemblées ecclésiastiques ou religieuses - 435

- Section iv. Des peines ecclésiastiques - 439

- Section v. De l’inspection sur le dogme - 441

- Section vi. Inspection des magistrats sur l’administration des sacrements - 441

- Section vii. Juridiction des ecclésiastiques - 443

- Extrait du tarif qu’on paye en France à la cour de Rome pour les bulles, dispenses, absolutions, etc., 445. ― Dispenses de mariage - 446

- DROIT DE LA GUERRE - 447

- DRUIDES - 447

- ÉCLIPSE - 449

- ÉCONOMIE - 453

- Économie domestique - 454

- De l’économie publique - 458

- ÉCONOMIE DE PAROLES. — Parler par économie - 464

- ÉCROUELLES - 469

- ÉDUCATION. — Dialogue entre un conseiller et un ex-jésuite - 470

- ÉGALITÉ.

- Section première - 473

- Section ii - 476

- ÉGLISE. — Précis de l’histoire de l’Église chrétienne, 477. — Du pouvoir de chasser les diables donné à l’Église, 485. — Des martyrs de l’Église, 486. — De l’établissement de l’Église sous Constantin, 489. — De la signification du mot Église. Portrait de l’Église primitive. Dégénération. Examen des sociétés qui ont voulu rétablir l’Église primitive, et particulièrement des primitifs appelés quakers, 492. — Du nom d’Église dans les sociétés chrétiennes, 494. — De la primitive Église, et de ceux qui ont cru la rétablir, 495. — Des primitifs appelés quakers, 498. — Querelle entre l’Église grecque et la latine, dans l’Asie et dans l’Europe, 501. — De la présente Église grecque - 505

- ÉGLOGUE - 506

- Églogue allemande - 508

- ÉLÉGANCE - 509

- ÉLIE ET ÉNOCH - 511

- ÉLOQUENCE - 513

- EMBLÈME. — Figure, allégorie, symbole, etc., 520. — De quelques emblèmes dans la nation juive, 522. — De l’emblème d’Oolla et d’Ooliba, 527. — D’Osée, et de quelques autres emblèmes - 528

- EMPOISONNEMENTS - 529

- ENCHANTEMENT. — Magie, évocation, sortilége, etc., 533. — Enchantement des morts, ou évocation, 536. — Des autres sortiléges, 537. — Enchantements pour se faire aimer - 538

- ENFER - 540

- ENFERS - 548

- ENTERREMENT - 550

- ENTHOUSIASME - 552

- ENVIE - 557

- ÉPIGRAMME, 558. — Sur les sacrifices à Hercule, 559. — Sur Laïs, qui remit son miroir dans le temple de Vénus, ibid. — Sur une statue de Vénus, ibid. — Sur une statue de Niobé, ibid. — Sur des fleurs, à une fille grecque qui passait pour être fière, 560. — Sur Léandre qui nageait vers la tour d’Héro pendant une tempête - 560

- ÉPIPHANIE. — La visibilité, l’apparition, l’illustration, le reluisant - 562

- ÉPOPÉE. — Poëme épique, 564. — D’Hésiode, ibid. ― De l’Iliade, 567. — De Virgile, 570. — De Lucain, 572. — Du Tasse, ibid. — De l’Arioste, 573. — De Milton, 580. — Du reproche de plagiat fait à Milton - 590

- ÉPREUVE - 593

- ÉQUIVOQUE - 597

- ESCLAVES.

- Section première - 599

- Section ii - 602

- Section iii - 603

- Section iv. Serfs de corps, serfs de glèbe, mainmorte, etc. - 604

TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TROISIÈME VOLUME DU DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE.

- ESPACE - 1

- ESPRIT.

- Section première. - 3

- Section ii - 9

- Section iii. - 14

- Section iv. ― Bel esprit, esprit - 16

- Section v. - 22

- Section vi. ― Esprit faux - 23

- ESPRIT DES LOIS - 25

- ESSÉNIENS - 25

- ÉTATS, GOUVERNEMENTS. ― Quel est le meilleur ? - 30

- ÉTATS GÉNÉRAUX - 34

- ÉTERNITÉ - 36

- EUCHARISTIE - 37

- EUPHÉMIE - 40

- ÉVANGILE - 40

- ÉVÈQUE - 42

- EXAGÉRATION - 44

- EXPIATION - 48

- EXTRÊME - 52

- ÉZÉCHIEL. ― De quelques passages singuliers de ce prophète, et de quelques usages anciens. - 54

- ÉZOUR-VEIDAM - 58

- FABLE, 59. ― De quelques fanatiques qui ont voulu proscrire les anciennes fables. - 64

- FACILE - 68

- FACTION. ― De ce qu’on entend par ce mot. - 69

- FACULTÉ - 70

- FAIBLE - 72

- FANATISME.

- Section première - 73

- Section ii - 77

- Section iii - 81

- Section iv - 85

- Section v - 86

- FANTAISIE - 88

- FASTE. ― Des différentes significations de ce mot. - 89

- FAUSSETÉ - 89

- FAUSSETÉ DES VERTUS HUMAINES - 90

- FAVEUR. — De ce qu’on entend par ces mots. - 91

- FAVORI ET FAVORITE. — De ce qu’on entend par ces mots. - 92

- FÉCOND - 93

- FÉLICITÉ. — Des différents usages de ce terme. - 94

- FEMME. — Physique et morale, 95. — Polygamie, 99. — De la polygamie permise par quelques papes et par quelques réformateurs, 101. — Suite des réflexions sur la polygamie, 103. — Réponse de l’Allemand - 104

- FERMETÉ - 105

- FERRARE - 105

- FERTILISATION.

- \Section première - 107

- Section ii. — Pourquoi certaines terres sont mal cultivées - 112

- FÊTES.

- Section première - 114

- Section ii. — Lettre d’un ouvrier à messeigneurs de la commission établie à Paris pour la réformation des ordres religieux, imprimée dans les papiers publics en 1766 - 115

- Section iii - 117

- FEU.

- Section première - 118

- Section ii. — De ce qu’on entend par cette expression au moral - 120

- FICTION - 121

- FIERTÉ - 122

- FIÈVRE - 123

- FIGURE, 125. — Figure, ou forme de la terre, 126. — Figuré, exprimé en figure, 131. — Figure en théologie, 135. — Figures symboliques, 136. — Figure, sens figuré, allégorique, mystique, tropologique, typique, etc. - 127

- FILOSOFE - 141

- FIN DU MONDE - 141

- FINESSE. — Des différentes significations de ce mot - 145

- FLATTERIE - 147

- FLEURI - 149

- FLEUVES - 150

- FLIBUSTIERS - 152

- FOI ou FOY.

- Section première - 155

- Section ii - 156

- Section iii - 158

- FOIBLE - 159

- FOLIE - 159

- FONTE - 161

- FORCE PHYSIQUE, 169. — Force mécanique - 169

- FORCE - 172

- FORNICATION - 174

- FRANC ou FRANQ ; FRANCE, FRANÇOIS, FRANÇAIS, 174. — De la nation française, 178. — François, 182. — Langue française - 185

- FRANC ARBITRE - 196

- FRANCHISE - 199

- FRANÇOIS RABELAIS - 200

- FRANÇOIS XAVIER - 200

- FRAUDE. — S’il faut user de fraudes pieuses avec le peuple - 205

- FRIVOLITÉ - 208

- FROID. — De ce qu’on entend par ce terme dans les belles-lettres et dans les beaux-arts - 210

- GALANT - 211

- GARANT - 212

- GARGANTUA - 213

- GAZETTE - 215

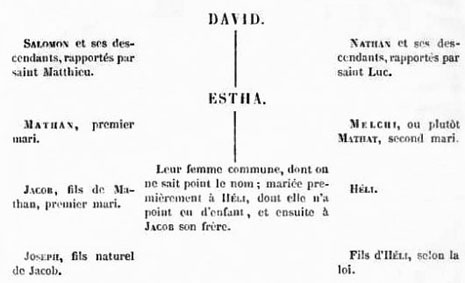

- GÉNÉALOGIE.

- Section première - 217

- Section ii - 222

- GÉNÉRATION - 223

- GÉNÉREUX, GÉNÉROSITÉ - 224

- GENÈSE - 226

- GÉNIE.

- Section première - 242

- Section ii - 245

- GÉNIES - 246

- GENRE DE STYLE - 248

- GENS DE LETTRES - 250

- GÉOGRAPHIE - 252

- GÉOMÉTRIE - 257

- GLOIRE, GLORIEUX.

- Section première - 264

- Section ii - 266

- Section iii. — Entretien avec un Chinois - 267

- GOÛT.

- Section première - 270

- Section ii - 273

- Du goût particulier d’une nation, 278. — Du goût des connaisseurs, ibid. — Exemples du bon et du mauvais goût, tirés des tragédies françaises et anglaises, 279. — Rareté des gens de goût - 282

- GOUVERNEMENT.

- Section première - 284

- Section ii - 286

- Section iii - 287

- Section iv - 290

- Section v - 291

- Section vi. — Tableau du gouvernement anglais - 292

- Section vii - 297

- Section viii - 297

- GRÂCE - 298

- GRÂCE (DE LA).

- Section première - 300

- Section ii - 302

- Section iii - 304

- Section iv - 305

- GRACIEUX - 307

- GRAND, GRANDEUR. — De ce qu’on entend par ces mots - 308

- GRAVE, GRAVITÉ - 310

- GREC. — Observations sur l’anéantissement de la langue grecque à Marseille - 312

- GRÉGOIRE VII - 314

- GUERRE - 318

- GUEUX, MENDIANT - 322

- HABILE, HABILETÉ - 324

- HAUTAIN - 326

- HAUTEUR. — Grammaire, morale - 327

- HÉMISTICHE - 328

- HÉRÉSIE.

- Section première - 332

- Section ii. — De l’extirpation des hérésies - 336

- Section iii - 336

- HERMÈS, ou ERMÈS, ou MERCURE TRISMÉGISTE, ou THAUT, ou TAUT, ou THOT. - 340

- HÉRODOTE. Voyez DIODORE DE SICILE.

- HEUREUX, HEUREUSE, HEUREUSEMENT - 343

- HIPATIE. Voyez HYPATIE.

- HISTOIRE.

- Section première. — Définition - 346

- Premiers fondements de l’histoire, 347. — Des monuments - 348

- Section ii - 348

- Section iii. — De l’utilité de l’histoire, 356. — De la certitude de l’histoire, 358. — Incertitude de l’histoire, 359. — Les temples, les fêtes, les cérémonies annuelles, les médailles même, sont-elles des preuves historiques ? 360. — Doit-on dans l’histoire insérer les harangues, et faire des portraits ? 361. — Des portraits, 362. — De la maxime de Cicéron concernant l’histoire : Que l’historien n’ose dire une fausseté, ni cacher une vérité, ibid. — De l’histoire satirique - 363

- Section iv. — De la méthode, de la manière d’écrire l’histoire, et du style - 365

- Section v. — Histoire des rois juifs et des Paralipomènes - 367

- Section vi. — Des mauvaises actions consacrées ou excusées dans l’histoire - 368

- HISTORIOGRAPHE - 370

- HOMME - 373

- Différentes races d’hommes, 376. — Que toutes les races d’hommes ont toujours vécu en société, 378. — L’homme est-il né méchant ? 381. — De l’homme dans l’état de pure nature, 383. — Examen d’une pensée de Pascal sur l’homme, 384. — Réflexion générale sur l’homme - 385

- HONNEUR - 386

- HORLOGE. — Horloge d’Achaz - 389

- HUMILITÉ - 391

- HYPATIE - 392

- IDÉE.

- Section première - 394

- Section ii. — Tout en Dieu, 396. — Lois de la nature, 397. — Mécanique des sens et des idées, ibid. — Le grand Être fait tout, 398. — Comment tout est-il action de Dieu ? - 399

- IDENTITÉ - 400

- IDOLE, IDOLÂTRE, IDOLÂTRIE - 402

- Section première. — Y a-t-il jamais eu un gouvernement idolâtre ? - 403

- Section ii. — Examen de l’idolâtrie ancienne - 405

- Section iii. — Si les Perses, les Sabéens, les Égyptiens, les Tartares, les Turcs, ont été idolâtres ; et de quelle antiquité est l’origine des simulacres appelés idoles. Histoire de leur culte - 409

- IGNACE DE LOYOLA - 416

- IGNORANCE.

- Section première - 418

- Première ignorance, 418. — Deuxième ignorance, 419. — Troisième ignorance, 420. — Quatrième ignorance, ibid. — Cinquième ignorance, 421. — Sixième ignorance - 423

- Section ii. — Les ignorances - 424

- IMAGINATION.

- Section première - 427

- Section ii - 435

- IMPIE - 438

- IMPÔT.

- Section première - 439

- Section ii - 441

- Section iii - 443

- Section iv - 444

- IMPUISSANCE - 445

- INALIÉNATION, INALIÉNABLE - 450

- INCESTE - 451

- INCUBES - 453

- INFINI.

- Section première - 455

- De l’infini en nombre, 456. — La matière est-elle divisible à l’infini ? 457. — De l’univers infini, ibid. — De l’infini en géométrie, ibid. — De l’infini en puissance, en action, en sagesse, en bonté, etc. - 457

- Section ii. — Histoire de l’infini - 459

- INFLUENCE - 462

- Influence des passions des mères sur leur fœtus - 465

- INITIATION. — Anciens mystères - 466

- INNOCENTS. — Du massacre des innocents - 472

- INOCULATION, ou insertion de la petite vérole - 474

- INONDATION - 474

- INQUISITION.

- Section première - 476

- Section ii - 485

- Établissement curieux de l’Inquisition en Portugal - 487

- INSTINCT - 489

- INTÉRÊT - 490

- INTOLÉRANCE - 493

- JAPON - 494

- JÉOVA - 497

- JEPHTÉ.

- Section première - 497

- Section ii - 498

- JÉSUITES, ou ORGUEIL - 500

- JOB - 504

- JOSEPH - 507

- JUDÉE - 510

- JUIFS.

- Section première - 511

- Section ii. — Sur la loi des Juifs - 522

- Section iii. — De la dispersion des Juifs - 523

- Section iv. — Réponse à quelques objections - 526

- Première lettre à MM. Joseph Ben Jonathan, Aaron Mathataï, et David Wincker, 526. — Deuxième lettre. De l’antiquité des Juifs, 528. — Troisième lettre. Sur quelques chagrins arrivés au peuple de Dieu, 531. Quatrième lettre. Sur la femme à Michas, 532. — Cinquième lettre. Assassinats juifs. Les Juifs ont-ils été anthropophages ? leurs mères ont-elles couché avec des boucs ? les pères et mères ont-ils immolé leurs enfants ? et de quelques autres belles actions du peuple de Dieu, 533. — Calamités juives et grands assassinats, 534. — Roitelets, ou melchim juifs, ibid. — Si les Juifs ont mangé de la chair humaine, 535. — Si les dames juives couchèrent avec des boucs, ibid. Si les Juifs immolèrent des hommes, ibid. — Des trente-deux mille pucelles, des soixante et quinze mille bœufs, et du fertile désert de Madian, 536. — Des enfants juifs immolés par leurs mères, 537. — Sixième lettre. Sur la beauté de la terre promise, 538. — Septième lettre. Sur la charité que le peuple de Dieu et les chrétiens doivent avoir les uns pour les autres - 541

- JULIEN.

- Section première - 541

- Section ii - 541

- Section iii - 546

- JUSTE (DU) ET DE L’INJUSTE - 548

- JUSTICE - 549

- KALENDES - 550

- LANGUES.

- Section première - 552

- Des mots les plus communs et les plus naturels en toute langue, 553. — D’un système sur les langues, 554. — Génie des langues - 557

- Section ii - 561

- Harmonie des langues - 562

- Section iii - 564

- LARMES - 571

- LÈPRE ET VÉROLE - 572

- LETTRES, GENS DE LETTRES, ou LETTRÉS - 575

- LIBELLE - 577

- LIBERTÉ - 578

- LIBERTÉ DE CONSCIENCE - 583

- LIBERTÉ DE PENSER - 583

- LIBERTÉ D’IMPRIMER - 586

- LIBERTÉ NATURELLE. Voyez ARRÊTS NOTABLES.

- LIEUX COMMUNS EN LITTÉRATURE - 589

- LITTÉRATURE - 590

- LIVRES.

- Section première - 592

- Section ii - 595

- Section iii - 598

- LOCKE.

- Section première - 600

- Section ii - 600

- LOI NATURELLE. — Dialogue - 604

- LOI SALIQUE, 607. — Des lois fondamentales, 608. — Comment la loi salique s’est établie, 609. — Examen si les filles, dans tous les cas, sont privées de toute hérédité par cette loi salique - 612

- LOIS.

- Section première - 613

- Section ii - 617

- Section iii - 618

- Section iv - 620

- LOIS CIVILES ET ECCLÉSIASTIQUES - 625

- LOIS CRIMINELLES - 626

TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE QUATRIÈME VOLUME DU DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE.

- LOIS (ESPRIT DES). ― Des citations fausses dans l’Esprit des Lois, des conséquences fausses que l’auteur en tire, et de plusieurs erreurs qu’il est important de découvrir - 1

- LUXE. ― Section première, 15. ― Section ii - 16

- MAGIE - 18

- MAHOMÉTANS - 20

- MAÎTRE. ― Section première, 21. ― Section ii - 22

- MALADIE, MÉDECINE - 24

- MARIAGE. ― Section première, 26. ― Section ii, 27. ― Section iii - 29

- MARTYRS. ― Section première, 36. ― 1° Sainte Symphorose, et ses sept enfants, 37. ― 2° Sainte Félicité, et encore sept enfants, 38. ― 3° Saint Polycarpe, 39. ― 4° De saint Ptolémée, ibid. ― 5° De saint Symphorien d’Autun, 40. ― D’une autre saint Félicité, et sainte Perpétue, 41. ― 7° De saint Théodote de la ville d’Ancyre, et des sept vierges, écrit par Nilus, témoin oculaire, tiré de Bollandus, 42. ― 8° Du martyre de saint Romain, 45. ― Section ii, 46. ― Section iii - 47

- NATURE. — Dialogue entre le philosophe et la nature - 115

- NÉCESSAIRE - 117

- NEWTON ET DESCARTES. — Section première, 120. — Section ii. 120. — Section iii. De la chronologie réformée par Newton, qui fait le monde vieux de cinq cents ans - 123

- NOËL - 123

- NOMBRE - 127

- NOUVEAU, NOUVEAUTÉS - 129

- NUDITÉ - 130

- OCCULTES. — Qualités occultes - 132

- ONAN, ONANISME - 133

- OPINION - 135

- ORACLES. — Section première, 136. — Section ii - 141

- ORAISON, PRIÈRE PUBLIQUE, ACTION DE GRÂCES, etc. - 146

- ORDINATION - 150

- ORGUEIL - 151

- ORIGINEL (PÉCHÉ). — Section première, 150. — Section ii, 153. — Explication du péché originel - 155

- ORTHOGRAPHE - 156

- OSÉE - 157

- OVIDE - 158

- PAPISME. — Le papiste et le trésorier - 166

- PARADIS - 167

- PARLEMENT DE FRANCE. — Depuis Philippe le Bel jusqu’à Charles VII, 169. — Parlement. L’étendue de ses droits, 171. Parlement. Droit d’enregistrer, ibid. — Remontrances des parlements, 173. Sous Louis XV - 175

- PARLEMENT D’ANGLETERRE - 178

- PASSIONS. — Leur influence sur le corps, et celle du corps sur elles - 178

- PATRIE. — Section première. 181. — Section ii, 182. — Section iii - 184

- PAUL. — Section première. — Questions sur Paul, 186. — Section ii, 187. — Section iii - 190

- PÉCHÉ ORIGINEL - 192

- PÈRES, MÈRES, ENFANTS. — Leurs devoirs - 192

- PERSÉCUTION - 194

- PÉTRONE - 195

- PHILOSOPHE. — Section première, 195. — Section ii, 200. — Section iii. 202. — Section iv, 205. — Section v - 205

- PHILOSOPHIE. — Section première, 206. — Section ii, 207. — Section iii, 208. — Section iv. Précis de la philosophie ancienne - 210

- PIERRE (SAINT) - 213

- PIERRE LE GRAND ET JEAN-JACQUES ROUSSEAU. — Section première, 218. — Section ii - 221

- PLAGIAT - 222

- PLATON. — Section première. Du Timée de Platon, et de quelques autres choses, 224. — Section ii. Question sur Platon, et sur quelques autres bagatelles - 228

- POËTES - 230

- POLICE DES SPECTACLES - 233

- POLITIQUE. 236. — Politique du dehors, 237. — Politique du dedans - 238

- POLYPES - 240

- POLYTHÉISME - 242

- POPE - 245

- POPULATION. — Section première, 245. — Section ii. Réfutation d’un article de l’Encyclopédie, 250. — Section iii. Fragment sur la population, 254. — Section iv. — De la population de l’Amérique - 254

- POSSÉDÉS - 256

- POSTE - 257

- POURQUOI (LES) - 258

- PRÉJUGÉS, 264. — Préjugés des sens, 265. — Préjugés physiques, ibid. Préjugés historiques, 266. — Préjugés religieux - 266

- PRÉPUCE - 267

- PRESBYTÉRIENS - 268

- PRÉTENTIONS, 268. — Prétentions de l’Empire, tirées de Glafey et de Sweder - 270

- PRÊTRES - 272

- PRÊTRES DES PAÏENS - 273

- PRIÈRES - 275

- PRIOR (DE). — Du poëme singulier d’Hudibras, et du doyen Swift - 277

- PRIVILÉGES, CAS PRIVILÉGIÉS - 278

- PROPHÈTES - 280

- PROPHÉTIES. — Section première. 288. — Section ii, 286. — Section iii - 288

- PROPRIÉTÉ - 291

- PROVIDENCE - 294

- PUISSANCE, TOUTE-PUISSANCE - 296

- PUISSANCE. Les deux puissances. — Section première, 300. — Section ii. Conversation du révérend P. Bouvet, missionnaire de la compagnie de Jésus, avec l’empereur Kang-Hi, en présence de frère Attiret, jésuite, tirée des mémoires secrets de la mission, en 1772 - 303

- PURGATOIRE - 305

- De l’antiquité du purgatoire, 307. — De l’origine du purgatoire - 309

- QUAKERS - 311

- QUESTION, TORTURE - 313

- QUÊTE - 314

- QUISQUIS (DU) DE RAMUS ou LA RAMÉE, avec quelques observations utiles sur les persécuteurs, les calomniateurs, et les faiseurs de libelles, 318. — Exemples des persécutions que des hommes de lettres inconnus ont excitées, ou tâché d’exciter, contre des hommes de lettres connus, 320. — Du gazetier ecclésiastique, 323. — De Patouillet, ibid. — Du Journal chrétien, ibid. — De Nonotte, 324. — De Larcher, ancien répétiteur du collége Mazarin, 325. — Des libelles de Langleviel, dit La Beaumelle, 326. — Observations sur tous ces libelles diffamatoires, 332. — Errata et supplément - 332

- RAISON - 334

- RARE - 336

- RAVAILLAC - 338

- Dialogue d’un page du duc de Sully, et de maître Filesac, docteur de Sorbonne, l’un des deux confesseurs de Ravaillac - 338

- RELIGION. — Section première, 340. — Section ii, 342. — Section iii. Questions sur la religion, 348. — Première question, ibid. — Deuxième question. 349. — Troisième question, 352. — Quatrième question, 354. — Cinquième question, ibid. — Sixième question, 355. — Septième question, 356. — Huitième question - 356

- RELIQUES - 357

- RÉSURRECTION. — Section première. 364. — Section ii, 367. — Section iii. De la résurrection des anciens, 368. — Section iv. De la résurrection des modernes - 370

- RIME - 371

- RIRE - 374

- ROCHESTER ET WALLER - 375

- ROI - 375

- ROME, COUR DE ROME - 377

- RUSSIE. Voyez PIERRE LE GRAND - 381

- SALIQUE. Voyez LOI SALIQUE - 381

- SALOMON - 381

- SAMMONOCODOM - 390

- D’un frère cadet du dieu Sammonocodom - 392

- SAMOTHRACE - 393

- SAMSON - 396

- SCANDALE - 399

- SCHISME - 401

- SCOLIASTE - 403

- Questions sur Horace, à M. Dacier, 404. — À madame Dacier, sur Homère - 409

- SECTE. — Section première, 414. — Section ii - 416

- SENS COMMUN - 417

- SENSATION - 419

- SERPENT - 421

- SIBYLLE - 423

- SICLE - 426

- SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES, ET DES ACADÉMIES - 427

- SOCINIENS, ou ARIENS, ou ANTITRINITAIRES - 428

- SOCRATE - 428

- SOLDAT - 430

- SOMNAMBULES, ET SONGES. — Section première, 431. — Section ii. Lettre aux auteurs de la Gazette littéraire, sur les songes, 433. — Section iii. Des songes. 433. — Section iv - 435

- SOPHISTE - 435

- SOTTISE DES DEUX PARTS - 436

- STYLE. — Section première, 436 — Harangue au roi, prononcée par M. Le Camus, premier président de la cour des aides, 441. — Section ii. Sur la corruption du style - 442

- SUICIDE, ou HOMICIDE DE SOI-MÊME - 444

- SUPERSTITION — Section première, 446. — Section ii, 447. — Récit surprenant sur l’apparition visible et miraculeuse de Notre Seigneur Jésus-Christ au saint Sacrement de l’autel, qui s’est faite par la toute-puissance de Dieu, dans l’église paroissiale de Paimpole, près Tréguier, en Basse-Bretagne, le jour des Rois, 448. — Copie de la lettre trouvée sur l’autel lors de l’apparition miraculeuse de Notre Seigneur Jésus-Christ au très-saint Sacrement de l’autel, le jour des Rois 1771, 449. — Section iii. Nouvel exemple de la superstition la plus horrible, 451. — Section iv. Chapitre tiré de Cicéron, de Sénèque, et de Plutarque, 453. — Section v - 454

- SUPPLICES. — Section première, 456. — Section ii, 459, — Section iii - 463

- SYMBOLE, ou CREDO - 465

- SYSTÈME - 467

- T. Remarques sur cette lettre - 471

- TABAC - 472

- TABARIN - 473

- TABIS - 473

- TABLE - 474

- TABLER - 475

- TABOR ou THABOR - 476

- TACTIQUE - 476

- TAGE - 476

- TALISMAN - 477

- TALMUD - 477

- TAMARIN - 477

- TAMARIS - 477

- TAMBOUR - 477

- TANT - 478

- TAPISSERIE, TAPISSIER - 479

- TAQUIN, TAQUINE - 480

- TARIF - 480

- TARTARE - 481

- TARTAREUX - 481

- TARTRE - 481

- TARTUFE, TARTUFERIE - 482

- TAUPE - 482

- TAUREAU - 482

- TAURICIDER - 483

- TAUROBOLE - 483

- TAUROPHAGE - 484

- TAXE, 484. — Mariages, 489. — Convoi. - 490

- TECHNIQUE - 491

- TENIR - 490

- TÉRÉLAS - 497

- TERRE - 499

- TESTICULES. — Section première, 502. — Section ii, et, par occasion, des hermaphrodites - 503

- THÉISME - 505

- THÉISTE - 507

- THÉOCRATIE, gouvernement de Dieu ou des dieux - 508

- THÉODOSE - 511

- THÉOLOGIE - 513

- THÉOLOGIEN. — Section première, 515. — Section ii - 516

- TITRES - 517

- TOLÉRANCE. — Section première, 517. — Section ii, 518. — Section iii, 521. — Section iv, 524. — Section v - 525

- TONNERRE. — Section première, 526. — Section ii - 529

- TOPHETH - 530

- TORTURE - 533

- TOUTE-PUISSANCE - 535

- TRANSSUBSTANTIATION - 535

- TRINITÉ, 536. — Explication de la Trinité, suivant Abauzit, 540. — Sentiment des orthodoxes. ibid. — Sentiment des unitaires, ibid. — Sentiment des sociniens. ibid. — Réflexions sur le premier sentiment, ibid. — Réflexions sur le second sentiment, 541. — Réflexions sur le troisième sentiment - 541

- TYRAN - 542

- TYRANNIE - 544

- UNIVERSITÉ - 545

- USAGES. — Des usages méprisables ne supposent pas toujours une nation méprisable - 547

- VAMPIRES - 547

- VAPEURS, EXHALAISONS - 551

- VELLETRI ou VELLITRI - 551

- VÉNALITÉ - 551

- VENISE, et, par occasion, de la liberté - 552

- VENTRES PARESSEUX - 554

- VERGE, baguette divinatoire - 556

- VÉRITÉ, 558. — Vérités historiques, 560. — Des degrés de vérité suivant lesquels on juge les accusés - 560

- VERS ET POÉSIE - 561

- VERTU. — Section première, 571. — Section ii - 573

- VIANDE, VIANDE DÉFENDUE, VIANDE DANGEREUSE. — Court examen des préceptes juifs et chrétiens, et de ceux des anciens philosophes - 575

- VIE - 577

- VISION - 579

- VISION DE CONSTANTIN - 582

- VŒUX - 588

- VOLONTÉ - 591

- VOYAGE DE SAINT PIERRE À ROME - 592

- WALLER - 596

- XAVIER - 596

- XÉNOPHANES - 598

- XÉNOPHON, et la retraite des Dix-Mille - 599

- YVETOT - 605

- ZÈLE - 608

- ZOROASTRE - 616

- Déclaration des amateurs, questionneurs et douteurs qui se sont amusés à faire aux savants les questions ci-dessus en neuf volumes - 620

- Rétractation nécessaire d’un des auteurs des Questions sur l’Encyclopédie - 621

Dictionnaire philosophique Tome I: A - Biens d’église↩

Avertissement

[iii]

AVERTISSEMENT↩

Pour répandre ses idées dans le monde, pour les faire pénétrer jusque parmi le vulgaire, il n’est rien de tel que de les rassembler sous forme de dictionnaire. Aussi, quand ce projet d’un dictionnaire philosophique fut jeté, un peu à la légère, au milieu d’un souper du roi de Prusse, Voltaire ne le laissa-t-il point tomber ; il s’y attacha sérieusement, il le réalisa en composant d’abord un volume assez mince pour être un livre de poche, un manuel. Le sous-titre que portèrent beaucoup d’éditions : la Raison par alphabet, caractérisait l’ouvrage. C’était le catéchisme de l’école encyclopédiste.

L’ouvrage alla grossissant peu à peu, et bientôt le Dictionnaire portatif cessa de mériter ce titre. Mais ce n’est que dans l’édition de Kehl qu’il reçut, comme Bouchot l’explique ci-après, les proportions considérables qu’on lui voit aujourd’hui.

Bien que formé de plusieurs ouvrages de Voltaire, il offre un ensemble très-homogène, une unité très-saisissante à l’esprit.

Ce livre est resté bien plus vivant qu’on ne l’imagine. Si vous l’ouvrez et que vous commenciez à le parcourir, il vous tient bientôt et vous entraîne. La variété des connaissances qui s’y déploient, le mouvement rapide de la pensée et la vivacité du style, vous empêchent de lâcher prise. Il semble qu’on assiste à ces conversations de Voltaire dont les contemporains rapportent les séductions irrésistibles. C’est Voltaire « sachant instruire et amuser en même temps », comme disait le grand Frédéric, s’intéressant à tout, parlant de tout, non pas dogmatiquement, mais avec abandon et légèreté, et se livrant à l’impression instantanée que reçoit de chaque objet sa vive et mobile imagination.

Imprimé sous la rubrique de Londres, publié dans l’été de 1764, le Dictionnaire portatif se répandit, comme tous ces ouvrages de combat, avec une rapidité singulière. Un zèle de prosélytisme et de propagande contribuait à leur divulgation. Le canton de Genève notamment était inondé de ces opuscules défendus. « Vous achetiez, dit M. Desnoiresterres, un ballot de livres chez un libraire ; rentré chez vous, en l’ouvrant, vous vous aperceviez qu’il [iv] s’était grossi de ces pernicieux livrets. On en glissait sous les portes, on en pendait aux cordons de sonnettes, les bancs des promenades en étaient couverts. Dans les lieux d’instruction religieuse, ils se trouvaient substitués comme par enchantement aux catéchismes ; et, jusque dans le temple de la Madeleine, des Dictionnaires portatifs, habillés comme des psautiers, traînaient sur les banquettes, où ils ne laissaient pas d’être ramassés par quelqu’un. On est pris de vertige rien qu’en lisant (dans l’ouvrage de M. Gaberel : Voltaire et les Genevois[1]) l’énumération abrégée de ces piéges continuels tendus par « l’infernal vieillard » sous les pas de l’innocence et de la piété. Mais nous voulons croire que tout cela est quelque peu enflé. Les horlogers surtout, ces horlogers qui formèrent la population du Ferney naissant, étaient des distributeurs actifs et les agents de cette propagande clandestine. « On en trouvait des piles (des piles de libelles) dans les cabinets d’horlogers, et les petits messagers avouaient qu’un monsieur leur avait donné six sous pour déposer le paquet sur l’établi du patron. » Si ces brochures étaient dévorées par les hommes, les femmes, plus dociles aux exhortations des pasteurs, les avaient en une sainte horreur ; et pour les sauver de quelque auto-da-fé, il n’était que prudent de les tenir sous triple verrou. Un de ces braves gens était parvenu à réunir toute une bibliothèque de ces petits livres, dont il ne se serait pas dessaisi pour des trésors. Un jour, après le dîner, sa mère, avec laquelle il vivait, lui dit : « Il était bon le fricot, il avait bon goût, n’est-ce pas ? — Mais oui, très-bon, et surtout chaud à point, répond celui-ci. — Ah ! chaud, je le crois bien ! Si tu veux savoir de quel bois je l’ai chauffé, va voir ta cachette à Voltaire. « La vieille avait découvert le coin, selon l’expression genevoise, et tout y avait passé ! »

Le grand conseil menaçait de brûler le Portatif. « Un magistrat, écrivait Voltaire à d’Argental[2], vint me demander poliment la permission de brûler un certain Portatif ; je lui dis que ses confrères étaient bien les maîtres, pourvu qu’ils ne brûlassent pas ma personne, et que je ne prenais nul intérêt à aucun Portatif. »

Voltaire le désavouait énergiquement. Bien mieux, suivant une habitude déjà ancienne, il dénonçait lui-même l’ouvrage incriminé, et adressait, le 12 janvier 1765, la lettre suivante aux autorités de la république : « Je suis obligé d’avertir le Magnifique Conseil de Genève que, parmi les libelles pernicieux dont cette ville est inondée depuis quelque temps, tous imprimés à Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, il arrive lundi prochain chez le nommé Chirol, libraire de Genève, un ballot contenant des Dictionnaire philosophique, des Évangile de la raison, et autres sottises qu’on a l’insolence de m’imputer, et que je méprise presque autant que les Lettres de la montagne[3]. Je crois satisfaire mon devoir en donnant cet avis, et je m’en remets entièrement à la sagesse du Conseil, qui saura bien réprimer toutes les infractions à la paix publique et au bon ordre. » [v]

Pendant que la saisie se faisait chez le libraire Chirol, ajoutent les chroniqueurs genevois, une autre cargaison plus considérable, à l’adresse du libraire Gando, avec lequel Chirol s’était entendu, franchissait la frontière du côté opposé et versait impunément son contenu dans le canton.

En France et à Paris, les procédés de divulgation étaient à peu près les mêmes. Les sévérités du Parlement et les recherches de la police n’y pouvaient rien. Le Dictionnaire philosophique portatif n’était guère paru que depuis un an, lorsqu’il fut compromis dans une terrible affaire, celle du chevalier de La Barre. Il fut trouvé parmi les livres du malheureux chevalier, en compagnie de Thérèse philosophe, le Portier des Chartreux, la Religieuse en chemise, la Tourière des Carmélites, le Sultan Misapouf, Thémidore, La Princesse Grisemine, le Cousin de Mahomet, la Belle Allemande, le Canapé couleur de feu, les Dévirgineurs, ou les Trois Frères, etc., tous ouvrages plus licencieux encore qu’irréligieux. Il avait place sur ces tablettes devant lesquelles le chevalier était accusé de faire des génuflexions comme devant un tabernacle : il fut condamné à être jeté avec tous les autres livres dans le bûcher qui consuma le corps de La Barre.

Cette affaire causa à Voltaire un grand effroi. « Mon cher frère, écrit-il à Damilaville[4] mon cœur est flétri ; je suis atterré. Je me doutais qu’on attribuerait la plus sotte et la plus effrénée démence à ceux qui ne prêchent que la sagesse et la pureté des mœurs. Je suis tenté d’aller mourir dans une terre où les hommes soient moins injustes. Je me tais ; j’ai trop à dire. »

Et le 12, il reprenait : « Je suis incapable de prendre aucun plaisir après la funeste catastrophe dont on veut me rendre en quelque façon responsable. Vous savez que je n’ai aucune part au livre que ces pauvres insensés adoraient à genoux. »

Il alla passer quelque temps, pour se tranquilliser, aux bains de Rolle, en Suisse. Il rêva de chercher un refuge dans la ville de Clèves, sous la protection du roi de Prusse, et d’y entraîner avec lui Diderot, d’Alembert et les encyclopédistes. Mais il ne tarda pas à reprendre possession de lui-même. L’indignation le ranima. Cette même année 1766, il adressa la Relation de la mort du chevalier de La Barre au célèbre auteur du livre Des Délits et des Peines, Beccaria, et plus tard, dès que Louis XVI fut monté sur le trône, il écrivit le Cri du sang innocent.

Le Dictionnaire philosophique continua de paraître dans tous les formats et de grossir, d’édition en édition. Il est encore aujourd’hui une des parties de l’œuvre de Voltaire les plus lues dans les classes populaires. Ainsi, dans les salles de lecture des bibliothèques publiques, c’est, à ce que m’ont assuré plusieurs admmistrateurs de ces établissements, un des livres qui sont le plus demandés en communication, et qu’on est obligé de renouveler le plus souvent.

Jusque-là Voltaire n’avait livré au christianisme que de légers combats. Avec le Dictionnaire philosophique, c’est la guerre qui commence. Elle fut [vi] infatigable, acharnée ; elle dura une quinzaine d’années sans trêve ni merci ; et il arriva qu’à la fin de ces quinze ans, Voltaire, comme dit M. Sainte-Beuve, avait fait Paris et la France à son image. Depuis lors, tout homme participant à la vie intellectuelle a dans la tête un fond d’idées voltairiennes, soit qu’il les ait puisées directement à la source, soit qu’il les ait reçues indirectement ou qu’elles lui soient transmises comme de naissance. Depuis lors l’apologétique chrétienne a dû partir aussi de ce fait incontestable, et, quand elle a prétendu le nier simplement et n’en point tenir compte, elle n’a fait qu’une œuvre stérile.

Endnotes

Avertissement de Beuchot

[vii]

AVERTISSEMENT↩

Des lettres du roi de Prusse, qui jusqu’à ce jour n’ont pas été admises dans les Œuvres de Voltaire[1], à qui pourtant elles sont adressées, donnent la date de la composition des premiers articles du Dictionnaire philosophique, et la fixent à 1751. Colini ne la met cependant qu’à 1752. « Il faut, dit-il, placer à cette année le projet du Dictionnaire philosophique, qui ne parut que longtemps après. Le plan de cet ouvrage fut conçu à Potsdam. J’étais chaque soir dans l’usage de lire à Voltaire, lorsqu’il était dans son lit, quelques morceaux de l’Arioste ou de Boccace : je remplissais avec plaisir mes fonctions de lecteur, parce qu’elles me mettaient à même de recueillir d’excellentes observations, et me fournissaient une occasion favorable de m’entretenir avec lui sur divers sujets. Le 28 septembre, il se mit au lit fort préoccupé : il m’apprit qu’au souper du roi on s’était amusé de l’idée d’un Dictionnaire philosophique, que cette idée s’était convertie en un projet sérieusement adopté, que les gens de lettres du roi et le roi lui-même devaient y travailler de concert, et que l’on en distribuerait les articles, tels que Adam, Abraham, etc. Je crus d’abord que ce projet n’était qu’un badinage ingénieux inventé pour égayer le souper ; mais Voltaire, vif et ardent au travail, commença dès le lendemain[2].»

Les détails donnés par Colini sont tellement précis qu’on est tenté de penser que les lettres du roi de Prusse auront été mal datées dans les copies que j’ai sous les yeux.

L’ouvrage ne parut cependant qu’en 1764[3] sous le titre de Dictionnaire philosophique portatif, en un volume in-8°, que Voltaire désigne quelquefois sous le seul nom de Portatif. Une nouvelle édition in-8°, augmentée de huit articles, vit le jour en décembre 1764, mais avec la date de 1765, date sous laquelle je citerai cette édition, qui fut bientôt reproduite en un seul volume petit in-8° ; l’édition de 1765, en deux volumes in-12, est augmentée de seize nouveaux articles.

Cependant le parlement de Paris, par arrêt du 19 mars 1765, condamna [viii] au feu le Dictionnaire philosophique ; et, le 8 juillet de la même année, la congrégation de l’Index à Rome le proscrivit : c’était autant d’éléments de succès de plus. De nouvelles additions furent faites à l’édition de 1767, en un seul volume in-8° de 580 pages, et d’autres encore à l’édition de 1769, en deux volumes in-8°, sous le titre de : la Raison par alphabet, sixième édition revue, corrigée et augmentée par l’auteur[4]. L’édition de 1767, aussi intitulée sixième édition[5] était augmentée de trente-sept articles qui ont été imprimés séparément in-8° pour supplément à l’édition de 1765 de même format. Le frontispice de l’édition de 1770, deux parties in-8°, porte : Dictionnaire philosophique, ou la Raison par alphabet, septième édition revue, etc. Une partie seulement des articles, formant alors le Dictionnaire philosophique, a été reproduite, soit en 1775, dans l’édition encadrée, tome XXXVIII (Ier des Pièces détachées attribuées à divers hommes célèbres), soit en 1777, dans l’édition in-4°, tome XXVIII ; et dans toutes les deux, sous la rubrique de : Fragments sur divers sujets par ordre alphabétique. Une réimpression de 1776 a pour titre : la Raison par alphabet, ou supplément aux Questions sur l’Encyclopédie, attribué à divers hommes célèbres, dixième et dernière édition, revue, corrigée et augmentée par l’auteur, in-8° de 359 pages[6].

Il y a loin de là aux sept volumes, ou plus de 3,500 pages, que remplit aujourd’hui le Dictionnaire philosophique [7]. Cette augmentation est le résultat des dispositions des éditeurs de Kehl, qui, ainsi qu’ils le disent dans leur Avertissement [8], ont fait un seul ouvrage de plusieurs, en refondant dans le Dictionnaire philosophique :

1° Les Questions sur l’Encyclopédie ; [ix]

2° L’Opinion par alphabet ;

3° Les Articles insérés dans l’Encyclopédie ;

4° Plusieurs articles destinés par l’auteur au Dictionnaire de l’Académie ;

5° Un grand nombre de morceaux publiés depuis plus ou moins longtemps.

Les Questions sur l’Encyclopédie parurent de 1770 à 1772, en neuf volumes in-8°. Les trois premiers sont datés de 1770, et contiennent jusqu’au mot Ciel des anciens ; le quatrième, qui vit le jour en 1771 commence par l’article Cicéron ; les cinquième, sixième, septième et huitième sont de la même année ; le dernier mot est Supplice. Enfin le neuvième, commençant par la troisième section du mot Superstition, et qui outre la fin de l’alphabet, contient un Supplément et une réimpression des Lettres de Memmius à Cicéron (voyez les Mélanges, année 1771), porte la date de 1772. Voltaire doit ne pas avoir été étranger à une réimpression aussi en neuf volumes in-8°, commencée en 1771, date sous laquelle je l’ai citée, réimpression dans laquelle parut l’Addition de l’éditeur qui fait partie de l’article Ana, pages 205-208 du présent volume. L’édition in-4° de 1774 contient des augmentations. Quelques personnes ont cru que les Questions sur l’Encyclopédie n’étaient qu’une nouvelle édition du Dictionnaire philosophique. Voltaire n’avait reproduit dans les Questions qu’un petit nombre d’articles du Dictionnaire. A cela près, les deux ouvrages n’ont de commun que la distribution par ordre alphabétique.

Je ne puis dire précisément de quoi se composait l’Opinion par alphabet que Voltaire avait laissée en manuscrit. Il en est de même des articles qui étaient destinés pour le Dictionnaire de l’Académie française.

Ce n’était pas assez d’avoir brûlé le Dictionnaire philosophique, le 19 mars 1765. On mit cet ouvrage sur le bûcher qui consuma les restes du chevalier de La Barre[9], le 1er juillet 1766 ; voyez dans les Mélanges, année 1766, la Relation de la mort du chevalier de La Barre.

Les critiques ne furent pas moins acharnés contre ce livre. Les rédacteurs du Monthly Review appelaient l’auteur inconsidéré, dissolu, déréglé, infâme. En France, Larcher le traitait de bête féroce ; voyez mon Avertissement en tête du tome XI.

L’abbé Chaudon est le principal auteur du Dictionnaire antiphilosophique pour servir de commentaire et de correctif au Dictionnaire philosophique et aux autres livres qui ont paru de nos jours contre le christianisme, Avignon, 1767, in-8°; 1769, 2 volumes in-8° ; 1772, 2 volumes in-8°, et dont la dernière édition, 1785, 2 volumes in-8°, est intitulée Anti-Dictionnaire philosophique, etc., 4° édition, corrigée, considérablement augmentée et entièrement refondue sur les mémoires de divers théologiens. Les diverses éditions de l’ouvrage de Chaudon contiennent l’arrêt du parlement, du 19 mars 1765, et le réquisitoire d’Omer Joly de Fleury [10]; mais [x] l’édition de 1767 est la seule où l’on trouve quelques pièces relatives à la condamnation de plusieurs livres, et la Lettre du R. P. Routh, jésuite, à monseigneur Gualterio, nonce de Sa Sainteté, à Paris (sur la catholicité et les derniers moments de Montesquieu). On a quelquefois confondu l’ouvrage de Chaudon avec celui de Nonotte, dont je parlerai plus bas.

L’abbé François s’escrima en même temps contre deux ouvrages de Voltaire, en publiant ses Observations sur la Philosophie de l’histoire et sur le Dictionnaire philosophique, avec des réponses à plusieurs difficultés : 1770, 2 volumes in-8° ; voyez mon Avertissement en tête du tome XI.

L’abbé Paulian donna la même année son Dictionnaire philosopho-théologique portatif ; 1770, un volume in-8°. Les éditeurs de Kehl, dans une note sur le chapitre xiii de l’Homme aux quarante écus, ont confondu cet ouvrage avec celui de Chaudon.

L’abbé Nonotte fit paraître, en 1772, un Dictionnaire philosophique de la religion, où l’on établit tous les points de la religion attaqués par les incrédules, et où l’on répond à toutes leurs objections, 4 volumes in-12.

Ce n’est point par l’aménité que se distinguent les critiques de ces quatre abbés, tandis que c’est avec beaucoup de modestie et d’honnêteté que des opinions de Voltaire sont combattues dans les Remarques sur un livre intitulé Dictionnaire philosophique portatif, par un membre de l’illustre Société d’Angleterre pour l’avancement et la propagation de la doctrine chrétienne ; Lausanne, 1765, in-12.

La date de ces cinq écrits indique assez qu’ils portent sur le Dictionnaire philosophique dans sa forme primitive, c’est-à-dire tel qu’il était en 1764 et années suivantes. C’est sur l’ouvrage dans la forme qui lui a été donnée par les éditeurs de Kehl que portent les Observations philosophiques sur le Dictionnaire philosophique de Voltaire, par G. Feydel, 1820, in-12, dont il n’a paru que les quarante-huit premières pages, qui viennent jusques à Abus des mots inclusivement.

C’était dans leur Dictionnaire philosophique que les éditeurs de Kehl avaient placé la plupart des Lettres philosophiques, ou sur les Anglais ; je les ai, en 1817, rétablies en corps d’ouvrage, et dans leur forme primitive ; on les trouvera dans les Mélanges, à l’année 1734.

On ne peut guère prendre le même parti pour le Dictionnaire philosophique tel qu’il était originairement, c’est-à-dire de 1764 à 1769, et pour les Questions sur l’Encyclopédie. Les deux ouvrages étant de même nature et rangés dans le même ordre, le lecteur, si on les séparait aujourd’hui, serait souvent embarrassé dans ses recherches. Mais en conservant la fusion des deux ouvrages, j’ai cru utile de donner la date de la publication de chaque article, et j’ai fait la même chose pour tous les autres morceaux qui composent aujourd’hui le Dictionnaire philosophique. Si l’on excepte les articles de la lettre T, qui, la plupart, étaient évidemment destinés pour le Dictionnaire de l’Académie, il n’y a, dans les sept volumes, qu’environ quarante articles dont je ne donne pas la date. Il est à croire que la plupart, sinon tous, sont posthumes et appartenaient à l’Opinion par alphabet, dont il est question dans la note 5 de la page viii. [xi] J’ai déplacé quelques articles ; mais, toutes les fois que je l’ai fait, une note indique à quel endroit on trouvera les morceaux déplacés.

Deux morceaux seulement ont été ajoutés dans cette édition de 1829. Ce sont : 1° l’article Généreux ; 2° un supplément à l’article Quisquis, que je tiens de feu M. Decroix, l’un des éditeurs de Kehl.

J’ai admis un assez grand nombre de variantes. Les plus remarquables sont aux articles Égalité, Fonte, Guerre. Celle de la fin de l’article Fonte est d’autant plus importante qu’elle sert à expliquer un passage de la lettre de Voltaire à d’Alembert, du 19 auguste 1770.

Wagnière, dont on trouvera le nom dans quelques notes, a été secrétaire de Voltaire pendant plus de vingt ans : il était entré chez lui en 1754 et y resta jusqu’à la mort du patriarche[11].

1er avril 1829.

Endnotes

-

↑ On les trouvera dans la présente édition, dans la Correspondance, année 1751.

-

↑ Mon Séjour auprès de Voltaire, page 32.

-

↑ D’après la lettre de Voltaire à Damilaville, du 13 juillet 1764, on peut croire que le Dictionnaire philosophique venait d’être publié.

-

↑ Je crois que cette édition de 1769 est la première sous le titre : la Raison par alphabet. Pour la porter à deux volumes, on a réimprimé, à la fin du second, l’A, B, C (voyez les Mélanges, année 1768) en dix-sept dialogues qui occupent plus de 140 pages.

-

↑ C’est à l’occasion de cette édition que Voltaire écrivait à d’Alembert, le 19 juin 1767, que l’ouvrage paraissait en Hollande, tête levée.

-

↑ Il est assez singulier qu’on présente comme Supplément aux Questions sur l’Encyclopédie, qui ont paru de 1770 à 1772, un ouvrage publié longtemps avant.

-

↑ Le Dictionnaire philosophique, dans l’édition de Beuchot, comprend, en effet, sept volumes (3,782 pages). (L. M.)

-

↑ Voici cet Avertissement des éditeurs de Kehl :

« Nous avons réuni sous le titre de Dictionnaire philosophique les Questions sur l’Encyclopédie, le Dictionnaire philosophique réimprimé sous le titre de la Raison par alphabet, un dictionnaire manuscrit intitulé l’Opinion par alphabet, les articles de M. de Voltaire insérés dans l’Encyclopédie ; enfin plusieurs articles destinés pour le Dictionnaire de l’Académie française.« On y a joint un grand nombre de morceaux peu étendus, qu’il eût été difficile de classer dans quelqu’une des divisions de cette collection.

On trouvera nécessairement ici quelques répétitions ; ce qui ne doit pas surprendre, puisque nous réunissons des morceaux destinés à faire partie d’ouvrages différents. Cependant on les a évitées, autant qu’il a été possible de le faire sans altérer ou mutiler le texte. »

J’ai encore diminué le nombre des doubles emplois ; mais il en était d’inévitables : voyez entre autres les articles Air, Distance, et Figure. -

↑ Lettre de d’Alembert, du 16 juillet 1766.

-

↑ Le rapporteur était Marie-Joseph Terray, qui fut depuis contrôleur général des finances. L’arrêt qui condamnait au feu le Dictionnaire philosophique y condamnait aussi les Lettres écrites de la montagne, par Jean-Jacques Rousseau.

-

↑ On a publié des Mémoires sur Voltaire et sur ses ouvrages, par Longchamp et Wagnière, ses secrétaires ; 1820, 2 volumes in-8°.

Préface

[1]

Il y a déjà quatre éditions de ce Dictionnaire, mais toutes incomplètes et informes ; nous n’avions pu en conduire aucune. Nous donnons enfin celle-ci, qui l’emporte sur toutes les autres pour la correction, pour l’ordre, et pour le nombre des articles. Nous les avons tous tirés des meilleurs auteurs de l’Europe, et nous n’avons fait aucun scrupule de copier quelquefois une page d’un livre connu, quand cette page s’est trouvée nécessaire à notre collection. Il y a des articles tout entiers de personnes encore vivantes, parmi lesquelles on compte de savants pasteurs. Ces morceaux sont depuis longtemps assez connus des savants, comme Apocalypse, Christianisme, Messie, Moïse, Miracles, etc. Mais dans l’article Miracles, nous avons ajouté une page entière du célèbre docteur Middleton, bibliothécaire de Cambridge.

On trouvera aussi plusieurs passages du savant évêque de Glocester, Warburton. Les manuscrits de M. Dumarsais nous ont beaucoup servi ; mais nous avons rejeté unanimement tout ce qui a semblé favoriser l’épicuréisme. Le dogme de la Providence est si sacré, si nécessaire au bonheur du genre humain, que nul honnête homme ne doit exposer ses lecteurs à douter d’une vérité qui ne peut faire de mal en aucun cas, et qui peut toujours opérer beaucoup de bien.

Nous ne regardons point ce dogme de la Providence [2] universelle comme un système, mais comme une chose démontrée à tous les esprits raisonnables ; au contraire, les divers systèmes sur la nature de l’âme, sur la grâce, sur des opinions métaphysiques, qui divisent toutes les communions, peuvent être soumis à l’examen : car, puisqu’ils sont en contestation depuis dix-sept cents années, il est évident qu’ils ne portent point avec eux le caractère de certitude ; ce sont des énigmes que chacun peut deviner selon la portée de son esprit.

L’article Genèse est d’un très habile homme, favorisé de l’estime et de la confiance d’un grand prince : nous lui demandons pardon d’avoir accourci cet article. Les bornes que nous nous sommes prescrites ne nous ont pas permis de l’imprimer tout entier ; il aurait rempli près de la moitié d’un volume.

Quant aux objets de pure littérature, on reconnaîtra aisément les sources où nous avons puisé. Nous avons tâché de joindre l’agréable à l’utile, n’ayant d’autre mérite et d’autre part à cet ouvrage que le choix. Les personnes de tout état trouveront de quoi s’instruire en s’amusant. Ce livre n’exige pas une lecture suivie ; mais, à quelque endroit qu’on l’ouvre, on trouve de quoi réfléchir. Les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié ; ils étendent les pensées dont on leur présente le germe ; ils corrigent ce qui leur semble défectueux, et fortifient par leurs réflexions ce qui leur paraît faible.

Ce n’est même que par des personnes éclairées que ce livre peut être lu ; le vulgaire n’est pas fait pour de telles connaissances : la philosophie ne sera jamais son partage. Ceux qui disent qu’il y a des vérités qui doivent être cachées au peuple ne peuvent prendre aucune alarme ; le peuple ne lit point ; il travaille six jours de la semaine, et va le septième au cabaret. En un mot, les ouvrages de philosophie ne sont faits que pour les philosophes, et tout honnête homme doit chercher à être philosophe, sans se piquer de l’être.

Nous finissons par faire de très humbles excuses aux personnes de considération, qui nous ont favorisés de quelques nouveaux articles, de n’avoir pu les employer comme nous l’aurions voulu ; ils sont venus trop tard. Nous n’en sommes pas moins sensibles à leur bonté et à leur zèle estimable.

Endnotes

-

↑ Cette même préface se retrouve en tête des éditions données sous le titre de la Raison par alphabet. À chaque édition on en changeait seulement le cinquième mot. (B.)

Introduction

[3]

INTRODUCTION↩

AUX QUESTIONS SUR L’ENCYCLOPÉDIE

PAR DES AMATEURS.

(1770)

__________Quelques gens de lettres, qui ont étudié l’Encyclopédie, ne proposent ici que des questions, et ne demandent que des éclaircissements ; ils se déclarent douteurs et non docteurs. Ils doutent surtout de ce qu’ils avancent ; ils respectent ce qu’ils doivent respecter ; ils soumettent leur raison dans toutes les choses qui sont au-dessus de leur raison, et il y en a beaucoup.

L’Encyclopédie est un monument qui honore la France ; aussi fut-elle persécutée dès qu’elle fut entreprise [1]. Le discours préliminaire qui la précéda était un vestibule d’une ordonnance magnifique et sage, qui annonçait le palais des sciences ; mais il avertissait la jalousie et l’ignorance de s’armer. On décria l’ouvrage avant qu’il parût ; la basse littérature se déchaîna ; on écrivit des libelles diffamatoires contre ceux dont le travail n’avait pas encore paru.

Mais à peine l’Encyclopédie a-t-elle été achevée que l’Europe en a reconnu l’utilité ; il a fallu réimprimer en France et augmenter cet ouvrage immense, qui est de vingt-deux volumes in-folio : on l’a contrefait en Italie, et des théologiens même ont embelli et fortifié les articles de théologie à la manière de leur pays : on le [4] contrefait chez les Suisses, et les additions dont on le charge sont sans doute entièrement opposées à la méthode italienne, afin que le lecteur impartial soit en état de juger.

Cependant cette entreprise n’appartenait qu’à la France ; des Français seuls l’avaient conçue et exécutée. On en tira quatre mille deux cent cinquante exemplaires, dont il ne reste pas un seul chez les libraires. Ceux qu’on peut trouver par un hasard heureux se vendent aujourd’hui dix-huit cents francs ; ainsi tout l’ouvrage pourrait avoir opéré une circulation de sept millions six cent cinquante mille livres. Ceux qui ne considéreront que l’avantage du négoce verront que celui des deux Indes n’en a jamais approché. Les libraires y ont gagné environ cinq cents pour cent, ce qui n’est jamais arrivé depuis près de deux siècles dans aucun commerce. Si on envisage l’économie politique, on verra que plus de mille ouvriers, depuis ceux qui recherchent la première matière du papier, jusqu’à ceux qui se chargent des plus belles gravures, ont été employés et ont nourri leurs familles.

Il y a un autre prix pour les auteurs, le plaisir d’expliquer le vrai, l’avantage d’enseigner le genre humain, la gloire : car pour le faible honoraire qui en revint à deux ou trois auteurs principaux, et qui fut si disproportionné à leurs travaux immenses, il ne doit pas être compté. Jamais on ne travailla avec tant d’ardeur et avec un plus noble désintéressement.

On vit bientôt des personnages recommandables dans tous les rangs, officiers généraux, magistrats, ingénieurs, véritables gens de lettres, s’empresser à décorer cet ouvrage de leurs recherches, souscrire et travailler à la fois : ils ne voulaient que la satisfaction d’être utiles ; ils ne voulaient point être connus, et c’est malgré eux qu’on a imprimé le nom de plusieurs.

Le philosophe s’oublia pour servir les hommes ; l’intérêt, l’envie et le fanatisme, ne s’oublièrent pas. Quelques jésuites qui étaient en possession d’écrire sur la théologie et sur les belles-lettres pensaient qu’il n’appartenait qu’aux journalistes de Trévoux d’enseigner la terre : ils voulurent au moins avoir part à l’Encyclopédie pour de l’argent, car il est à remarquer qu’aucun jésuite n’a donné au public ses ouvrages sans les vendre ; mais en cela il n’y a point de reproche à leur faire.

Dieu permit en même temps que deux ou trois convulsionnaires se présentassent pour coopérer à l’Encyclopédie : on avait à choisir entre ces deux extrêmes ; on les rejeta tous deux également comme de raison, parce qu’on n’était d’aucun parti, et qu’on se bornait à chercher la vérité. Quelques gens de lettres [5] furent exclus aussi, parce que les places étaient prises. Ce furent autant d’ennemis qui tous se réunirent contre l’Encyclopédie dès que le premier tome parut. Les auteurs furent traités comme l’avaient été à Paris les inventeurs de l’art admirable de l’imprimerie, lorsqu’ils vinrent y débiter quelques-uns de leurs essais ; on les prit pour des sorciers, on saisit juridiquement leurs livres, on commença contre eux un procès criminel. Les encyclopédistes furent accueillis précisément avec la même justice et la même sagesse.