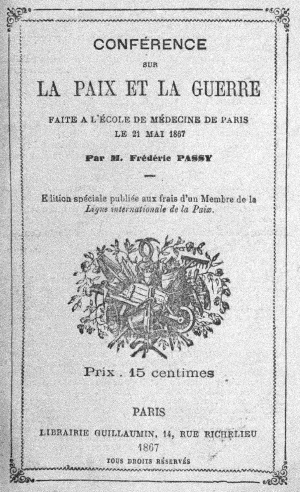

FrÉdEric Passy, "La Paix et la Guerre" (1867)

[Created: May 20, 2012]

[Updated:

April 5, 2021]

|

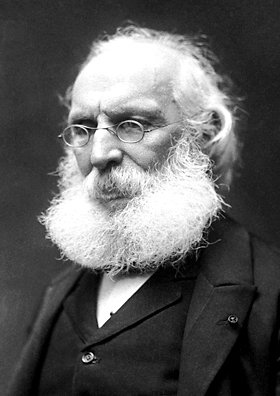

[Frédéric Passy (1822-1912)] |

This is part of a collection of works by Passy.

Source

Frédéric Passy, Conférence sur la paix et la guerre, faite à l'École de médecine de Paris, le 21 mai 1867 (Paris: Guillaumin, 1867).

Speech at the Conference on Peace and War (May 1867)

Mesdames, Messieurs,

« D'après des évaluations que nous considérons comme plutôt inférieures que supérieures à la réalité, l'Europe entretient, en temps de paix, un effectif de 3,815,847 hommes, et inscrit à son budget une somme de trois milliards et demi, ou 32 % du total de ses dépenses, pour subvenir aux frais de cette armée colossale.

» Supposons un instant que, par suite d'une entente entre les puissances intéressées, un désarmement s'opère dans la proportion de moitié.

» Immédiatement, 1,907,924 hommes de 20 à 35 ans, constituant l'élite de la population de cet âge, sont rendus aux travaux de la paix, et une économie de un milliard 600 millions est réalisée sur l'ensemble des budgets européens. Avec cette somme, l'Europe peut ajouter à son réseau actuel (150,000 francs en moyenne le prix du kilomètre à une voie), 10,000 kilomètres de voies ferrées; elle peut, en une seule année, compléter son réseau de voies de terre de toute catégorie; elle peut doter toutes ses communes, et même toutes les sections de ses communes, d'une école primaire.

» Ces grandes améliorations une fois réalisées, l'Europe peut, si elle entend conserver la même somme à son budget, rappliquer à la réduction progressive de sa dette. L'intérêt annuel de cette dette étant aujourd'hui d'environ 2 1/3 milliards, et cet intérêt, capitalisé au taux moyen de 4°'0, représentant un capital de 57 1/2 milliards, elle pourrait être éteinte (en ne mettant pas le compte des intérêts composés), en 30 années environ. Si, au contraire, les pays intéressés entendaient appliquer les 1,600 millions ainsi économisés à la suppression ou à la réduction des impôts qui pèsent le plus sur la production et la consommation, quel allègement pour les populations! quel essor nouveau donné à toutes les transactions!

» Nous avons dit que 1,907,924 hommes à la fleur d l'âge seraient rendus aux arts de la paix. Il y aurait encore dans ce fait heureux une cause efficace de prospérité pour l'Europe. En effet, en ne portant qu'à 2 francs le salaire moyen quotidien de ces 2 millions de travailleurs, et en supposant que le salaire représente le cinquième de la valeur produite, cette pacifique armée, désormais enrégimentée sous la bannière du travail, créerait une valeur quotidienne de 20 millions, et annuelle de 7 1/2 milliards.

» Ce n'est pas tout: une quantité considérable de capitaux, aujourd'hui employés à la fabrication des objets nécessaires à l'équipement et à l'armement de ces 2 millions d'hommes, deviendrait disponible et pourrait être appliquée à d'autres branches, incomparablement plus utiles, de l'industrie nationale.1

» En négligeant un instant les considérations économiques, nous signalerons l'avantage pour le pays d'entretenir dans l'habitude et le goût du travail un nombre considérable d'adultes que la vie de garnison condamne aujourd'hui à l'oisiveté et à ses funestes conséquences. Nous signalerons encore l'intérêt pour l'ordre, pour la morale publique, de maintenir les liens de famille que brise plus ou moins complétement l'absence, pendant six à sept années, de ces deux millions d'enfants enlevés annuellement, par le recrutement, au foyer domestique. »

Ces paroles, Messieurs, que j'ai tenu à lire pour les livrer textuellement à vos réflexions, ne sont pas de moi, je me hâte de le dire; elles sont extraites d'un recueil grave et sérieux, auquel j'ai cru bon de les emprunter pour commencer, autant que possible, avec calme une oeuvre toute de calme et d'apaisement. Je les ai puisées dans le Journal de la Société de Statistique du mois de Novembre 1866.

Je les ai puisées là, parce que le Journal de Statistique et un recueil autorisé, un recueil impartial; et qu'il ne saurait être, comme je l'aurais été probablement en parlant de mon chef, accusé d'avoir enflé à plaisir, pour les besoins de la cause, les chiffres douloureux que j'étais dans la nécessité de vous présenter. Je les ai puisées là, surtout, parce qu'elles sont antérieures à la crise que nous venons de traverser, — j'ose à peine dire, dont nous venons de sortir; — et qu'il est par conséquent impossible de soupçonner en elles la moindre préoccupation des difficultés politiques actuelles.

Or, ce n'est pas une question passagère et restreinte, c'est une question d'intérêt universel et permanent; c'est une question non de parti, mais de principe — la question générale de la paix et de la guerre, — que je me propose d'examiner devant vous ce soir. Et pour traiter convenablement cette grande question, la seule, je le répète, que je doive et que je veuille aborder ici, il importe avant tout d'écarter, autant qu'il dépend de nous de le faire, les impressions trop récentes ou trop particulières qui seraient de nature à troubler la liberté et l'impartialité de notre jugement.

Ces paroles, d'ailleurs, posent parfaitement la question. Elles la posent comme elle doit être posée, dans toute son étendue, attaquant le mal de la guerre ailleurs que dans ses redoublements et ses excès, et ne séparant pas, comme on le fait trop souvent, ce repos trompeur qu'on appelle la paix armée de la lutte ouverte et sanglante qui trop souvent en sort, et qu'évidemment la paix armée suppose et attend toujours.

Elles posent la question dans ses termes à la fois économiques et moraux; comme une question de richesse, mais aussi comme une question de liberté, comme une question d'ordre, comme une question de moralité, de dignité et de justice.

C'est bien ainsi, Messieurs, qu'aux yeux du moraliste, du philosophe, du chrétien, de l'économiste, le débat se présent; et c'est ainsi que, dans ces quelques instants, malheureusement bien courts pour une telle tâche, je vais essayer de l'aborder devant vous.

Ai-je besoin, en vérité, de vous dire dans quel esprit? Ai-je besoin de faire pressentir ce que sera ma conclusion? Non, vraiment. Quel que soit le point de vue auquel on se place, comme chrétien, comme philosophe, comme économiste, comme moraliste, la conclusion est la même; il est impossible de ne pas se prononcer contre la guerre et en faveur de la paix. La guerre, disait il y a quelques jours à peine, aux applaudissements de tous ses collègues, l'honorable président de la Société des Economistes,2 « la guerre gaspille Le passé, ruine le présent, grève et retarde l'avenir. »

Ce sont là des crimes qui, aux yeux d'un économiste, sont irrémissibles, et qu'un moraliste ne peut pas pardonner davantage.

Et pourtant, Messieurs, vous le savez comme moi, la guerre a ses apologistes, elle a ses admirateurs, ses enthousiastes même. Il ne manque pas de gens qui n'hésitent pas à proclamer qu'elle est le plus grand, le plus noble emploi des facultés humaines. Et dans certains cas, je l'accorde, cela peut être vrai, Oui, lorsqu'il s'agit de défendre ou de recouvrer l'indépendance de son pays, assurément, cela est vrai; lorsqu'il s'agit, comme l'a fait Jeanne Darc, de se lever pour repousser l'envahisseur, ou, comme Léonidas aux Thermopyles, de se placer en travers de son chemin et de fermer de son corps le passage qui ouvre le sol de la patrie, oh! alors la guerre peut être, et elle est le plus grand, le plus noble, le plus magnifique emploi de la vie, car elle en est l'abandon le plus complet, le sacrifice par excellence au premier des devoirs, le dévouement absolu et sans réserve à une cause sainte.

Mais ces généreux enthousiasmes de la guerre sainte, de la guerre inévitable, on les étend malheureusement trop souvent, - qui l'ignore? - à la guerre générale et aux exploits de la guerre. Ce n'est plus seulement la lutte pour la liberté, c'est la lutte quelle qu'elle soit: ce n'est plus seulement la guerre de la légitime défense, c'est la guerre agressive, la guerre d'expansion, la guerre de conquête, la guerre pour la guerre, qu'on entoure de celte admiration sonore que nous connaissons tous; car tous, plus ou moins, nous en avons été bercés.

C'est, Messieurs, cette admiration sonore et irréfléchie qu'il faut juger. Il faut savoir, une bonne fois, ce qu'il y a sous toutes ces formules; avec lesquelles on entraîne les hommes les uns contre les autres; il faut savoir qui a tort, qui a raison, de ceux qui bénissent la guerre, ou de ceux qui la maudissent. Et pour le savoir, il n'y a qu'une chose a faire, c'est de passer rapidement en revue les éloges les plus habituellement décernés à la guerre, et de voir ce qu'ils valent; c'est de calculer ce que la guerre coûte et ce qu'elle rapporte; — j'entends ce qu'elle coûte de toutes façons: en argent, en hommes, en dignité, en liberté, en bien-être, — afin de savoir à quel prix sont achetés (quand elle est heureuse) ses triomphes si souvent trompeurs et éphémères.

On a dit, je le sais bien, que la gloire ne se pèse pas dans la même balance quo les autres intérêts humains, et qu'on ne saurait lui faire son bilan comme à un failli.

Et pourquoi pas, si ce bilan est, en effet, un bilan de faillite? A moins, peut-être, que l'énormité d'un passif ne le mette au-dessus des lois ordinaires do la justice et du bon sens.

Avançons donc sans crainte, et voyons d'abord ce que coûte la guerre.

« Ce que coûte la guerre? Mais nous venons de le voir, » allez-vous me répondre; « nous venons de le voir dans le substantiel résumé qui a servi d'introduction à cet entretien. »

Oui, Messieurs, nous venons de le voir en partie, mais en partie seulement, quoi que vous en ayez pu penser; et le Journal de la Société de statistique, avec ses chiffres effrayants, est loin de vous avoir tout dit.

Ces dépenses si énormes qui y figurent, ce sont les dépenses directes; celles qui sont avouées par les budgets; celles qui se lisent en toutes lettres dans les comptes officiels. Mais à côté de ces dépenses publiques et ostensibles, il y en a bien d'autres, auxquelles on ne songe pas. Il y a l'argent de poche, dépensé sous mille formes par les soldats, et dont nul ne sait le compte. Il y a les sommes payées par ceux qui ne veulent pas servir pour s'acheter des remplaçants; il y a les logements chez l'habitant qui, dans bien des cas, sont une lourde charge pour la population qui les supporte; il y a enfin, ce qu'on oublie presque toujours, les dépenses faites par les villes et les départements pour les casernes et le reste; il y a les bâtiments et les espaces improductifs: forteresses, emplacements consacrés aux exercices militaires, zones de terrains soumis à une servitude plus ou moins étroite et rigoureuse, et soustraits par suite à la construction et à la spéculation, ou dépréciés par la menace permanente de la guerre ou des exigences du génie militaire.

Lorsqu'on fait le compte de toutes ces dépenses (qui ne figurent pas aux budgets), c'est au double, à peu près, qu'il faut porter le chiffre de tout-à-l'heure. Du moins, M. P. Larroque, qui a fait ce compte avec soin dans un très-savant ouvrage sur la Guerre et les armées permanentes,3 arrive-t-il, pour une époque déjà relativement ancienne, à plus de cinq milliards au lieu du chiffre alors admis de deux: cinq milliard dont trois, vous le voyez, en depenses méconnues, oubliées, ignorées, mais réelles pourtant, et qui, pour être ignorées, n'en pèsent pas moins lourdement sur la richesse publique et privée,

Et ces charges, Messieurs, ne l'oublions pas, ces charge que je viens d'indiquer trop rapidement, ce ne sont encore que les charges de la guerre qui ne se fait pas,4 mais qui pourrait se faire; ce sont les charges de ce qu'on appelle le pied de paix, - de paix armée, il est vrai, de paix attendant la guerre, et préparant la guerre.

Qu'est-ce donc, lorsque cette lugubre attente se réalise, et lorsque réellement la guerre se fait?

Quand la guerre se fait, Messieurs, on ne compte plus; on dépense et on tue, et le sang et la richesse coulent à l'envi comme de l'eau.

Voulez-vous, cependant, pour ce qui est de l'argent, vous faire une idée des sacrifices? Voyez, au cours ou au lendemain de toute guerre, par combien d'emprunts il faut remettre, tant bien que mal, en équilibre les budgets, Rappelez-vous cette dette européenne de 57 milliards; presque tout vient de la guerre. L'Angleterre seule, qui a tenu ses comptes avant nous, estime à presque moitié de ce chiffre les dépenses de sa longue lutte avec la France nouvelle.

Pour ce qui est des sacrifices d'hommes, feuilletez, je vous prie, les pages même les plus glorieuses, hélas! de nos guerres; parcourez les annales des différents pays auxquels, les uns ou les autres, nous appartenons; lisez nos bulletins, tantôt de victoire et tantôt do défaite; et dans ces bulletins, de quelque latitude qu'ils soient datés, quelques événements qu'ils rapportent, en quelque langue qu'ils soient écrits, il y a un même et invariable article que vous retrouverez toujours, c'est l'article des morts et des blessés: ici 10,000, là 20,000, là 30,000, là 50,000, et quelquefois davantage. Cinquante mille morts! Cinquante mille hommes qui, la veille, qui, le matin même, étaient la fleur de la population de leur patrie, et qui, le son, gisent étendus dans la poussière sanglante ou sur la paille humide de l'ambulance, les uns sans vie, les autres pis encore, mutilés, estropiés, agonisants, et maudissant avec des imprécations et des blasphèmes ceux-là mêmes que, dans l'enivrement de leurs espérances, ils acclamaient le matin.

Voilà, Messieurs, ce que l'histoire nous montre. Mais ce n'est pas assez de le voir en gros, il faut le comprendre; et pour cela il faut pénétrer dans cette foule innommée qui ne nous apparaît d'abord que comme un ensemble indifférent. Il faut personnaliser et individualiser cette foule en la décomposant.

Il faut mettre des noms, des noms de pères, de fils, d'époux, de fiancés, sur chacune de ces figures déjà méconnaissables peut-être. Il faut se dire que chacun de ces morts ou de ces mourants avait un pays, un village, une famille, et se transporter par la pensée et par le cœur dans ce village et dans cette famille, pour se rendre compte du malheur qui frappe non pas une nation prise en bloc, mais chacun des innombrables foyers d'affection et de tendresse qui, par leur réunion, constituent une nation.

Ce n'est pas tout encore, Messieurs; et après avoir décomposé, il faut recomposer. Il faut se dire que, quelque effrayant, quelque lugubre que soit ce défilé funèbre des bulletins de défaites et de victoires, il ne suffit pas, cependant, si nous n'en faisons pas la récapitulation générale, si nous ne regardons pas en face le terrible total auquel il aboutit, si nous n'en venons pas jusqu'à nous dire, par exemple, que dans les guerres de nos pères, dans les grandes guerres de la Révolution et de l'Empire, les discordes civiles ou nationales ont enlevé à l'Europe non pas des centaines de mille hommes, mais Des Millions, Plusieurs Millions, Huit ou Dix. Millions peut-être. (Mouvement.)

Je comprends que cette assertion vous étonne; et c'est ce qui prouve combien nous sommes loin, en général, de connaître l'étendue de nos maux, combien il importe de les mesurer, par conséquent; veuillez donc écouter quelques chiffres:

Pour les guerres de la Révolution proprement dites, je ne garantis aucun nombre; les bases précises manquent en partie; je puis dire seulement qu'on évalue assez généralement, - ce sont notamment les chiffres de sir Francis d'Ivernois, - à 1,500,000 morts environ les pertes des seuls Français.

De 1805 à 1814, c'est différent, on a des données positives. Il y a eu, pendant ceUe période, des états régulièrement tenus, et l'on connait exactement les pertes de la France. Le total, pour la France actuelle, - la France telle qu'elle était avant les dernières annexions, - a été, d'après les relevés officiels, fourni à un membre éminent de ma famille,5 en présence de personnages encore vivants,6 dans une commission de l'ancienne chambre des Députés, par l'ancien directeur général de la conscription sous le premier empire, M. d'Hargenvillers en personne. Ce total ne s'est pas élevé à moins de 1,750,000 hommes, plus de 170,000 morts par année!

Ajoutez à cela, comme il le faut bien, les pertes des alliés, qu'on ne ménageait pas plus que les Français, apparemment; puis celles des ennemis (les vaincus perdent toujours plus de monde que les vainqueurs); et dites si le chiffre effroyable que j'avançais tout à l'heure, presque en tremblant, vous paraît encore exagéré. Vous pouvez le comparer d'ailleurs, si vous le voulez, aux pertes des dernières guerres; guerres terribles, c'est vrai, mais guerres courtes et rapides, et dans lesquelles tant de progrès avaient été réalisés, II faut le reconnaître, pour le bien-être, l'hygiène et le soin des hommes.

La guerre de Crimée, à elle seule, a certainement couté à l'humanité (en outre d'une dizaine de milliards), plus d'un demi-million d'hommes, Les morts pour l'armée française ont atteint 95,000; et les Russes ont avoué, pour leur part, une perle de 300,000 hommes au moins. A quoi il faut ajouter !es pertes des Anglais,7 des Piémontais et des Turcs, dont je n'ai pas les états sous les yeux.

Une chose qu'on ne saurait trop redire à l'occasion de ces chiffres, c'est que ce qui tombe dans les batailles n'est jamais, par rapport à l'ensemble, qu'une faible et très-faible proportion. Ainsi, pour ce chiffre de 95,000 hommes perdus par l'armée française, on possède un admirable travail; c'est celui du docteur Chenu,8 qui a suivi les hommes un à un, depuis leur départ jusqu'à leur retour, et même après leur rentrée dans leurs foyers, lorsqu'ils y étaient revenus blessés ou malades, afin de constater rigoureusement les effets de la guerre.

On ne trouve dans ce relevé que 20,000 hommes ayant péri sous les coups de l'ennemi. Le reste, 75,000, est mort de maladie ou d'épuisement: 18,000 étaient à l'hôpital avant le premier coup de feu; les souffrances, les privations, le froid ont moissonné les autres, ou les ont préparés à une mort prématurée. Telles sont les longues traces que la guerre laisse après elle, et qui en prolongent les funestes effets bien au-delà du temps et du lieu où elle se fait.

Voulez-vous maintenant un exemple des dimensions qu'atteignent parfois les désastres? Voici un discours prononcé à Versailles, en 1860, sur la tombe d'un excellent vieillard que j'ai beaucoup connu, d'un ancien intendant militaire, intimement lié avec ma famille. Dans ce discours, sorti de la bouche d'un autre intendant militaire encore vivant, je lis le passage suivant: « Il faisait partie de cette belle armée de Saint-Domingue, qui compta 58,000 hommes sous 20 généraux: armée que le fer, le feu, la fièvre jaune et la plus horrible famine réduisirent à 321 braves qui ne revirent peut-être pas tous la France. Celui auquel nous rendons les derniers devoirs, ajoutait M. l'intendant militaire Bouché, était peut-être le dernier survivant de cette héroïque armée. »

Voilà, Messieurs, ce que c'est que la guerre, lorsqu'au lieu de la regarder par le côté de la lorgnette qui montre les victoires et les triomphes, on la regarde par le côté qui montre les morts, les dévastations et les larmes; lorsqu'on songe aux familles désolées, aux arbres coupés, aux moissons détruites, aux maisons incendiées; lorsqu'on en fait, en un mot, — c'est une expression qui est à sa place ici, — la triste et douloureuse anatomie. Voilà ce que c'est que la guerre, et, par conséquent, la gloire militaire!

Aussi ne suis-je pas surpris de ce qui arriva à un autre de mes amis, plus jeune celui-là, et n'ayant vu de ses yeux ni la victoire, ni ce que coûte la victoire.

C'était le fils d'un colonel du premier Empire; et pendant sa jeunesse (à celle époque où les anciens officiers de l'Empire, fort injustement traités trop souvent, se consolaient volontiers du présent en songeant au passé), il n'avait guère entendu parler que de gloire et de lauriers; si bien que la guerre était pour lui la plus belle chose du monde, Quel fut son étonnement lorsque, arrivé à Paris, chez un oncle qui avait fait les mêmes campagnes que son père, mais qui les avait faites à un autre titre, - c'était un chirurgien militaire,- il rencontra des impressions toutes contraires!

Parlait-il décorations, mises à l'ordre du jour, entrées triomphales dans les villes soumises, l'oncle répondait: jambes coupées, bras cassés, têtes fracassées; sans oublier le typhus, la dyssenterie et le reste. Il y revint tant, que le jeune homme, malgré l'ardeur et l'impétuosité de sa vive nature, finit par s'apercevoir que du colonel ou du chirurgien, celui qui avait raison, ce n'était pas le colonel, c'était le chirurgien. (Applaudissements.)

Mais je ne veux pas insister sur ces détails, qui nous entraîneraient trop loin; peut-être, si le temps ne me fait pas défaut, y reviendrai-je avant de nous séparer.

Pour le moment, mon désir est de suivre méthodiquement et, autant qu'il dépendra de mon émotion et de la vôtre, tranquillement, l'ordre des déductions de mon sujet.

Je reprends donc le thème des admirateurs de la guerre.

La guerre, disent-ils, est pour les peuples une des conditions nécessaires de la puissance; elle leur procure des conquêtes, des agrandissements, des richesses; elle assure leur indépendance. Ne faut-il pas maintenir son rang parmi les nations, et veiller à l'équilibre des forces, sans lequel il n'y a plus de sécurité?

Ajoutez les débouchés commerciaux à ouvrir ou à conserver, les compatriotes à protéger, le drapeau à faire respecter, le prestige du nom national à sauvegarder. Ajoutez surtout les vertus mâles et énergiques à développer et à entretenir.

Voilà. si je ne me trompe, en peu de mots, à peu près ce que l'on dit de plus plausible et de plus fort à l'appui de l'esprit militaire et de la nécessité de n'y pas renoncer en en répudiant trop la Guerre.

Eh bien, Messieurs, bien rapidement, trop rapidement, un mot sur chacun de ces points.

La guerre, dit-on, est un moyen d'accroître la puissance nationale; les grands armements donnent à un peuple de la confiance en lui-même; ils lui font sentir sa force, et lui assurent le respect des autre peuples.

La guerre accroître la puissance des peuples! Eh! bon Dieu! mais qu'est-ce donc que la guerre, lorsqu'elle n'est pas inévitable, lorsqu'elle n'est pas le résultat de l'une de ces tristes, mais nobles obligations dont je parlais tout-à-l'heure; qu'est-ce que la guerre pour la guerre, je vous le demande, sinon une saignée qu'on se fait volontairement à soi-même aux quatre membres?

Et ces armements sans limites, dont peu à peu l'émulation s'est étendue sur l'Europe entière comme une épidémie, est-ce donc autre chose qu'une dîme prélevée chaque année sur la jeunesse, sur les forces, sur les capitaux et sur les revenus des populations?

Singulière manière de se fortifier et de s'enrichir, en vérité! Vous voulez, dites-vous, être assurés d'avoir toutes vos ressources sous la main au jour du besoin? Gardez-les donc en vue de ce jour, au lieu de les gaspiller inconsidérément à l'envi les uns des autres dans une rivalité puérile, d'où peut, à toute heure, sortir la désolation et la ruine. Par crainte d'un mal éventuel, vous vous infligez sans relâche à vous-même un mal certain. Vraiment, l'on n'a pas eu tort de le dire, il y a longtemps déjà: « Cette prétendue prudence est de la plus haute imprudence. »

On vous parle de conquêtes, je le sais; ou quand on n'en prononce pas directement le nom, on le sous-entend, Il est beau de s'agrandir, vous dit-on, d'étendre sa domination ou sa suzeraineté sur les autres contrées. C'est la preuve de la vitalité d'une nation; et toute race qui n'est pas atteinte de décrépitude est naturellement expansive.

Est-ce bien sûr, ou, du moins, est-cil bien sous cette forme que doit se produire le besoin d'expansion qui, en effet, caractérise les fortes races?

Et quel est donc, quand on interroge sérieusement l'histoire, quand on ne se laisse pas aller aux enivrements et aux éblouissements de l'apparence, quand on ne s'arrête pas aux premières promesses de succès, si souvent éphémères et trompeuses; quel est le peuple auquel ses conquêtes aient réellement donné plus de richesse, de bonheur, et de liberté durables?

Il se trouve ici, peut-être, et je l'espère, des personnes appartenant à diverses nations. Ai-je besoin de leur dire qu'il ne saurait entrer dans ma pensée de les blesser en quoi que ce soit dans leurs sentiments et leurs affections? Mais voyons, franchement, à quoi les conquêtes de ces nations leur ont-elles servi?

Est-ce que la Pologne a porté bonheur à la Russie? Est-ce que l'Irlande a porté bonheur à l'Angleterre? Est-ce que l'Italie a porté bonheur à l'Autriche? Est-ce que nous n'avons pas tous lus dans une leUre célèbre écrite au nom de la France, - la lettre de l'Empereur au sujet des évènements de Syrie, - que l'Algérie, jusqu'à présent, n'avait fait que prendre à la France « le plus pur de son sang et de son or?» Est-ce que l'Espagne enfin, l'Espagne dans les Etats de laquelle le soleil ne se couchait jamais, n'est pas tombée, dans l'espace d'une vie d'homme, dans la pauvreté et dans l'abaissement le plus complet; réduite, après avoir tenu pour ainsi dire le monde sous son sceptre et sous son glaive, à quelques vaisseaux désemparés pour marine, à quelques milliers d'hommes, - des bandes plutôt que des soldats, pour armée; sans industrie, sans agriculture, sans finances; quoiqu'elle eût encore une partie de l'Amérique en sa puissance, au moins nominale, et quoiqu'elle eût pressuré cette riche contrée jusqu'à en faire disparaître la population presque entière?

Elle aurait pu, cette malheureuse Amérique, par la culture et par le commerce, devenir pour l'Espagne une source merveilleuse de prospérité; l'Espagne a cru, en la subjuguant, en l'asservissant, en la dévastant, en y portant l'implacable exploitation de l'esclavage, y trouver la puissance et la richesse sans travail: elle n'y a trouvé que la pauvreté et la ruine! Elle commence enfin à le comprendre aujourd'hui; et nous avons entendu, il y a peu d'années, un des hommes les plus distingués de la Péninsule proclamer, dans les termes les plus énergiques, devant le Parlement de son pays, que c'était l'Amérique qui avait perdu la puissance espagnole.

Et à supposer qu'il en pût être autrement, d'ailleurs, est-ce que la grandeur, je dis la vraie grandeur, pour un peuple, peut consister à dominer les autres? Est-ce que la richesse, la vraie richesse, est celle qu'on obtient en pressurant le travail des autres, en levant sur eux des tributs par la force, à travers leurs malédictions perpétuelles et au prix d'inquiétudes chaque jour renaissantes?

Non, la vraie richesse, c'est celle que l'on crée et que l'on mérite. La vraie grandeur, c'est celle que l'on se fait à soi-même par sa dignité et par ses vertus.

Ce qui fait les grandes nations, savez-vous ce que c'est? Ce ne sont pas quelques explosions tumultueuses qui étonnent un moment le monde et bientôt le soulèvent; ce sont les oeuvres que ces nations accomplissent dans leur sein, pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Une société est ce que la font les individus qui la composent; et quand elle compte beaucoup d'hommes véritablement dignes de ce nom, d'hommes qui travaillent, qui produisent, qui s'enrichissent, qui se moralisent, qui s'élèvent et s'illustrent de tous côtés par l'industrie, par la science, par la littérature, par les arts; alors, étant formée d'éléments réellement grands à divers degrés, elle est et elle peut se dire, sans crainte de se tromper, une grande nation. (Applaudissements.)

Mais l'équilibre! maïs la sécurité!

L'équilibre! Oh! c'est un grand mot que celui-là, je le sais; mais, qu'y a-t-il sous ce grand mot? Ecoutez. Dans les Sophismes économiques de cet esprit charmant et fin qui se nommait Bastiat, il y a un dialogue entre un percepteur et un vigneron que je recommande à ceux d'entre vous qui ne le connaitraient pas.

M. Lasouche, le percepteur, réclame à Jacques Bonhomme, le vigneron, six des vingt tonneaux qu'à force de peine et de soins celui-ci est parvenu à récolter; et Jacques Bonhomme s'étonne que M. Lasouche ait besoin de lui prendre tant de ces tonneaux, dont chaque goutte représente pour lui une goutte de sueur.

Entre autres choses, et après lui avoir expliqué qu'il faut un premier tonneau pour payer l'intérêt des dettes, « provenant de cartouches qui ont fait jadis la plus belle fumée du monde; » puis un second pour assurer les services publics, ce à quoi le brave campagnard n'a garde de faire d'objection; - il cherche à lui faire comprendre que ce n'est pas trop d'un troisième et d'un quatrième pour « son contingent aux frais de l'armée et de la marine: » car il faut bien, lui dit-il, « maintenir l'équilibre des forces européennes. » - « Eh! mon Dieu! » reprend le pauvre homme, à qui la guerre a déjà pris deux fils qu'il aimait tendrement, « l'équilibre serait le même si l'on réduisait les forces de moitié... ou des trois quarts. Nous conserverions nos enfants et nos revenu. Il ne faudrait que s'entendre. » - « Oui, réplique son interlocuteur, mais on ne s'entend pas.» - « C'est ce qui m'abasourdit, ajoute le malheureux père, car enfin chacun en souffre. »

Hélas! oui, tout le monde en souffre,et tout le monde le sent. Mais il en est, à ce qu'il paraît, de cette coûteuse rivalité comme de celle du luxe; ou plutôt n'est-elle pas précisément le plus déplorable et le plus ruineux des luxes? C'est à qui en fera le plus, et nul ne veut se laisser dépasser par son voisin. A ce compte, il n'y a pas de raison pour qu'on s'arrête jamais, et tout finira par la banqueroute universelle.

Oh! je sais bien ce qu'on dit: c'est encore comme pour la toilette et le reste. « On ne demanderait pas mieux que d'être raisonnable; mais il faut commencer, et l'on ne peut vraiment pas se faire montrer au doigt, en étant. raisonnable tout seul. Ce serait dangereux, de plus; et pour déposer son équipage de combat, il faudrait être assuré que les autres ne garderont pas le leur. » La question est délicate, et je ne la discuterai pas ici, bien que je l'aie fait plus d'une fois ailleurs tout à loisir. Voici seulement quelques lignes d'un article de journal qui, ce matin même, par un heureux hasard, s'est trouvé sous ma main, et qui peul-être ne vous paraîtra pas hors de propos.

« Je suis de votre avis, la France ne doit pas s'effacer. Mais serait-ce donc s'effacer que d'oser accomplir ce qu'aucun autre Etat n'oserait risquer de faire avant qu'elle en ait pris l'initiative, initiative plus audacieuse en apparence qu'en réalité? Serait-ce donc s'effacer que de mettre avec soi, devant soi, derrière soi, à côté de soi, tous les peuples désabusés de la gloire de la conquête, rassasiés de haine et désaltérés de sang, n'ayant plus d'autre soif que celle du travail, de l'épargne, du bien-être et du savoir? » (Mouvement.)

Messieurs, la justice m'oblige à dire que le passage que je viens de lire est extrait du journal la Liberté, de l'année dernière.9

Voilà pour l'équilibre. Pour ce qui est de la sécurité, il me semble qu'il y a un vieux proverbe qui dit que qui sème le vent récolte la tempête; et que tous les peuples, jusqu'aux plus grands, doivent savoir à quoi s'en tenir sur le genre de sécurité que procure le système de la défiance et de la menace permanente. N'ont-ils pas tous, à leurs dépens, appris que la victoire est changeante, et que l'invasion appelle l'invasion? Qu'ont-ils gagné à ce triste jeu? Et à quoi bon, s'ils ne veulent pas revoir les mêmes emportements avec les mêmes conséquences, ne se parler jamais que la main sur le pommeau de l'épée et le pistolet au poing?

Mais les débouchés? dit-on. Est-ce qu'il ne faut pas, pour être riche, aujourd'hui surtout, avoir des relations commerciales au dehors, et pour cela pouvoir envoyer sans crainte ses négociants et les produits de ses diverses industries jusque dans les régions les plus éloignées? Est-ce qu'il ne faut pas se pourvoir de marchés, s'assurer des points de relâche, s'ouvrir des ports qui, peut-être, ne s'ouvriraient pas d'eux-mêmes, ou dans lesquels on ne trouverait pas de garanties suffisantes si l'on n'avait derrière soi une force assez puissante pour imposer lé respect?

Messieurs, ce que je vais dire étonnera peut-être bien des personnes; mais, avant tout, il faut être franc, et je le serai. Je déclare donc que je suis convaincu, quant à moi, et depuis longtemps, qu'on prête à la force beaucoup plus de mérites qu'elle n'en a, et qu'en particulier le canon n'est pas le moyen le meilleur pour ouvrir les marchés... ni même les âmes. J'admets, certes, que l'on veuille faire triompher la civilisation de la barbarie; mais il faut que ce soit un triomphe véritable; et un tel triomphe, ce n'est pas par la terreur, c'est par les lumières, par les capitaux, par l'exemple qu'il peut s'obtenir. La route paraît plus longue, sans doute, mais croyez bien qu'elle est en réalité plus courte; car, si lents qu'y soient les pas, et si faible que soit chacun de ces pas, chacun du moins est fait pour toujours: tandis que cette trouée violente par laquelle vous pénétrez au cœur d'une région nouvelle, comme un boulet à travers la coque d'un navire, peut se refermer bientôt sur vous, ou n'être autre chose, hélas! que l'ouverture d'une voie d'eau qui vous engloutira avec votre prise. Les nations européennes, les nations chrétiennes, les nations qui marchent à la tête de la civilisation en toutes choses, et qui s'en vantent, aiment à aller promener leurs pavillons jusqu'aux extrémités du monde; et trop souvent, au nom de la supériorité de leur civilisation, elles se croient tout permis à l'égard des peuples qu'elles déclarent arriérés. Elles ont mieux à faire, j'ose le leur dire, et ce n'est pas la première fois que je le dis.10 Elles ont à donner le bon exemple à ces peuples, et pour cela, à commencer par se montrer plus sages, plus modérées, plus patientes qu'eux au besoin. Elles ont à respecter leurs traditions, leurs mœurs, leurs croyances, leurs préjugés même, jusqu'à ce que, peu à peu, la persuasion puisse agir sur eux pour les éclairer. Ce sont des hommes comme nous, après tout; et nous ne sommes pas toujours nous-mêmes exempts de bizarreries et d'erreurs. Assurément, nous trouverions fort étrange qu'un barbare quelconque, puisque barbare l'on dit, vînt chez nous ridiculiser et fouler aux pieds à tout propos nos usages; qu'il fît ses ablutions au milieu de nos appartements, ou égorgeât ses victimes en pleine rue. Il me paraît tout aussi naturel, je l'avoue, qu'un habitant du lointain Orient, un Indien ou un Japonais, par exemple, trouve mal appris le Français, ou, si vous le voulez, l'Anglais qui, exprès pour faire acte de supériorité, affecte de promener ses bottes crottées sur des lapis ou des paillassons sur lesquels on ne doit marcher que les pieds nus et lavés, qui inflige à dessein à sa personne ou à son habitation une humiliation ou une souillure peut-être ineffaçable, ou qui même, poussant l'abus de la force jusqu'à lui donner l'apparence du droit, l'oblige à consentir, sur l'échange de ses monnaies ou de ses denrées, des conditions constamment dolosives et léonines. De là à la révolte, il n'y a qu'un pas, et c'est ainsi que se préparent les Vêpres Siciliennes ou les insurrections de l'Inde. Pour avoir des relations avantageuses, ou simplement agréables, avec d'autres hommes, la première chose à faire est de leur en faire espérer à eux-mêmes de l'agrément ou du profit, et par conséquent de nouer et de conserver avec eux de bons rapports. « On ne prend pas les mouches avec du vinaigre, » dit-on vulgairement; on ne prend pas davantage les sauvages avec de mauvais procédés et des coups de bâton. On s'étonne de ce que coûtent trop souvent les colonies et du peu qu'elles produisent. Je le crois bien. A la façon dont on s'y prend, il semble qu'on n'ait autre chose en vue que de semer des difficultés et des animosités; et souvent, en effet, l'on en vient à exterminer, de guerre lasse, les habitants pour garder le pays. Les négociants, quand ils sont laissés à eux-mêmes, s'y prennent autrement. Quelques échanges; un objet, fût-ce la plus simple verroterie, qui n'a pas de prix en Europe, mais qui en a là-bas, et contre lequel les indigènes sont heureux de se défaire de ce qu'ils possèdent et qui nous paraît à nous désirable; de bons traitements, de bons exemples, des procédés de culture, de science, de médecine, des enseignements moraux, du respect, de la dignité, de la probité, en un mot, voilà, à mon avis, comment on ouvre des débouchés, et surtout comment on les conserve. Tout le reste n'est que duperie, quelle qu'en soit parfois l'apparence.

Mais c'est là peut-être ce qu'on appelle une théorie; une opinion formée loin des faits et désavouée par tous les hommes qui connaissent les faits? En aucune façon; et ces jours derniers encore je recevais une brochure extrêmement bien faite que vient de publier l'un des principaux négociants de Hambourg,11 sur le projet de créer une marine militaire pour l'Allemagne. L'une des raisons alléguées est, comme vous le pensez bien, la nécessité de protéger le commerce allemand. Or, l'auteur de cette note s'élève contre le projet précisément dans l'intérêt du commerce, et au nom de sa longue et haute expérience. Il représente que le jour où les négociants allemands se sentiraient, comme d'autres, plus ou moins assurés d'être soutenus habituellement par la force, ils deviendraient infailliblement moins sages, moins modérés, moins prudents, feraient des affaires moins sûres, se tiendraient moins soigneusement à l'écart des complications et des difficultés locales, et perdraient ainsi peu à peu ce renom de probité, de loyauté, do douceur qui les garantit mieux que toutes les protections des gouvernements. Ce renom est tel, parait-il, que l'on a vu des armateurs anglais, et des armateurs de premier ordre, le préférer à la réputation du puissant pavillon de leur nation, et se préoccuper des moyens de faire passer leurs navires sous le pavillon allemand. Leur raison était que ce pavillon, n'étant pas protégé par une marine militaire, n'est pas exposé non plus aux coups destinés à celle-ci.12

Vous voyez que nous pouvons passer outre à cet argument des débouchés, et que le commerce est hors de cause.

Faut-il parler longuement, après cela, de l'essor que donne, dit-on, l'art militaire à tout ce qui touche aux sciences et à l'industrie? Parlerai-je de l'esprit militaire et des vertus qu'il engendre?

Oui, l'art militaire a suscité, de nos jours surtout, de grands travaux; et nous pouvons tous, jusqu'à un certain point au moins, nous en rendre compte. Nous n'avons qu'à parcourir ce terrain, qui s'appelait hier le Champ de Mars, et qui désormais, si nous savions lui donner son vrai nom, devrait s'appeler le Champ de la Paix, pour contempler, au milieu des merveilles de la science appliquée à l'art de produire, des échantillon, merveilleux aussi, des progrès de la science appliquée à l'art de détruire. Je reconnais le talent des hommes qui ont combiné ou fabriqué ces engins; mais je ne puis, quant à moi, en apprécier également l'emploi. Je ne puis me résigner à penser que la science n'ait autre chose à faire que de s'épuiser à résoudre ce terrible défi de la plaque au boulet, ou du boulet à la plaque; qu'à poser et reposer sans cesse, sans jamais le résoudre, ce monotone problème: sera-ce la plaque qui résistera ou le boulet qui percera? Tant il y a crue tout est toujours à refaire; et qu'aussitôt qu'à force d'étude, d'efforts et de dépense on est arrivé à réaliser un type au niveau des difficultés de la veille, on doit s'attendre à voir le lendemain ce type mis au rebut, parce qu'un pas nouveau de la science l'aura rendu inutile en le dépassant.

Je ne puis croire non plus que l'industrie ait besoin, pour connaître et employer ses forces, de ce terrible stimulant des grands engins de guerre à construire. Il y a, Dieu merci, assez d'autres buts qui sollicitent les efforts de l'industrie; il y a assez de choses pour lesquelles les hommes ont besoin de leurs ressources, de leur intelligence, de leurs forces.

Est-ce qu'il n'y a pas (je le rappelais tout-à-l'heure) encore bien des lacunes dans notre réseau des voies de terre ou de fer? Est-ce qu'il n'y a pas des montagnes à percer, des marais à assainir, des déserts à fertiliser, des plaines, — que dis-je? — des contrées entières d'où la mort s'exhale incessamment, et sur lesquelles, si la vie de l'homme s'y appliquait utilement, la vie pourrait germer et fleurir demain? Est-ce qu'il n'y a pas à renouveler la face du monde sur tous les continents? Est-ce que les neuf dixièmes de la terre habitable n'appellent pas, depuis des siècles et des siècles, l'hôte attendu qui doit y faire surgir la fécondité sous ses pas? Est-ce qu'il n'y a pas là des choses immenses à faire, des expéditions gigantesques à accomplir, des luttes à soutenir, des éléments à dompter? Est-ce qu'il n'y a pas enfin, au prix de mille veilles et de mille dangers, mille et mille secrets à ravir à la science? Ah! l'on parle de gloire; c'en est une que celle-là, ce me semble, et une gloire qui vaut bien l'autre. On parle de courage: mais quand un savant, comme Dulong, blessé dans une première expérience, la recommence au risque de sa vie, et la recommence seul jusqu'à ce qu'il ait réussi, afin de ne pas laisser échapper un progrès qu'il croit pouvoir assurer à la science; qui donc oserait dire qu'il n'a pas déployé un courage, pour ne pas parler d'autre chose, égal, pour le moins, à la plus sublime et à la plus énergique bravoure du champ de bataille? Le médecin en temps d'épidémie, la sœur de charité à l'hôpital, ont du courage aussi, j'imagine, et du meilleur. Ce n'est pas, croyez-le bien, pour déprécier le courage militaire: mais le courage du chimiste qui expose froidement sa vie dans un laboratoire; le courage du voyageur qui, comme Livingstone, affronte pour l'humanité toutes les menaces d'un continent inconnu; le courage du navigateur qui, comme l'anglais Franklin, après avoir parcouru les mers avec des hommes qu'il tient fascinés sous la puissance de sa volonté, passe un ou plusieurs hivers aux dernières extrémités des latitudes boréales, perdu dans des régions inconnues, sans être en droit d'espérer seulement qu'on sache jamais où et comment il aura péri, et qui demeure inébranlable avec les siens dans ces solitudes de glaces et de neige, parce que c'est son devoir, et qu'on ne discute pas avec le devoir; ce courage, je le maintiens, peut être mis en parallèle, — sans craindre la comparaison, — avec le plus vaillant héroïsme du soldat à qui l'on dit: « Va te faire tuer, » et qui y va. (Vifs applaudissements.)

Encore une fois, Messieurs, il ne peut entrer dans ma pensée de méconnaître ce qu'il y a souvent de grand, de généreux, de sublime, non-seulement dans la guerre nécessaire, et par suite légitime, dans la guerre défensive; mais dans la guerre même que je désavoue, dans la guerre d'agression, alors que, détournant nos regards des ambitions ou des erreurs qui la déchaînent, nous les reportons sur les hommes qui, en la faisant, n'ont d'autre pensée que celle de servir leur pays et de faire leur devoir. Oui, assurément, l'officier que son général fait sortir des rangs pour lui dire, comme je viens de le rappeler: « Vous prendrez tant d'hommes de bonne volonté, vous irez à tel endroit, et vous vous ferez tuer jusqu'au dernier; » l'officier à qui on dit cela, et qui répond simplement: « Oui... » ce qui y va; cet homme, je le proclame, et les soldats qui marchent sciemment avec lui à la mort, sont admirables; et il ne peut y avoir d'ennemi de la guerre assez aveugle pour leur refuser une admiration sincère. Mais cela justifie-t-il la guerre, qui se fait un jeu de tels sacrifices? Ce ne sont pas les hommes, ce sont les choses que je me permets d'attaquer devant vous; et je n'ai, pour me faire bien comprendre, qu'une chose à faire, c'est de vous renvoyer à une réflexion de M. de Tocqueville, qui se présente invinciblement en ce moment à ma pensée: « Il n'y a rien de plus triste, dit Tocqueville, que les grandes vertus mal employées. » (Nouveaux applaudissements.)

Ceci dit, Messieurs, et justice rendue aux hommes, qu'il me soit permis de continuer à être juste, s'est-à-dire sévère pour les choses. Qu'après avoir reconnu aussi bien des qualités, bien des mérites, bien des vertus qui accompagnent souvent l'état militaire, lorsque cet état est exercé par des hommes généreux et d'un esprit élevé, ou lorsque, s'il s'agit d'hommes plus vulgaires, il est (passez-moi l'expression) pris à dose modérée,... il me soit permis d'ajouter qu'il n'en est pas toujours de même quand la dose est trop forte. Ainsi la tenue, l'exactitude, la discipline, la propreté, l'habitude de la règle, celle du commandement net ou de l'obéissance précise, sont assurément de bonnes choses,des choses dont tous les hommes, je ne le nie pas, auraient plus ou moins besoin de faire l'apprentissage, et qui font trop défaut, peut-être bien, à plus d'un parmi nous qui n'a pas eu l'occasion de faire cet apprentissage. Mais, de même que je n'hésite pas à dire cela, parce que cela est vrai, de même j'ajoute, parce que cela est vrai aussi, que l'excès est voisin de l'usage, et que la discipline militaire, quand on en abuse, engendre presque fatalement, d'un côté, des habitudes de commandement impérieux, despotique, minutieux, de l'autre, des habitudes d'obéissance aveugle, passive (le mot est consacré), qui ne sont pas excessives peut-être au service, étant donné le système, mais qui assurément sont excessives en dehors des rangs, excessives pour l'humanité prise en général, et fatales au ressort du caractère comme à l'indépendance du jugement. C'est un régime bon à subir en passant peut-être pour apprendre à se plier à un but commun; mais funeste quand il pèse, comme un poids qui ne peut plus être soulevé, sur la vie entière d'un grand nombre d'hommes.

Je n'insiste pas, et je ne m'arrête pas à faire ressortir ce qu'il y a de dangereux, à bien des égards, précisément dans cet esprit de corps qui tend à constituer plus ou moins une nation armée au milieu d'une nation qui ne l'est pas.

Il y a d'autres dangers, dont les militaires intelligents sont les premiers à se plaindre, dans la prolongation d'un régime qui tend a désintéresser les hommes de la vie commune, de la vie régulière, et régulièrement occupée. Ce n'est pas, je pense, s'ériger en moraliste trop rigoureux, que de gémir sur tant d'existences inutiles en grande partie à la société, improductives, oisives, et quelquefois pis qu'oisives et improductives! Comment ne rappellerais-je pas, ou plutôt comment ne nous rappellerions-nous pas tous que l'habitude prolongée de la vie commune, de la vie de caserne et de garnison, forcément imposée à un si grand nombre d'hommes, n'est pas une bonne chose pour la morale!

J'entendais dire dernièrement, — je ne sais si c'est vrai, bien qu'on me l'ait assuré, mais il importe peu, après tout, que ce soit vrai ou non, — on me disait donc que, dans une ville voisine, un certain nombre de femmes s'étaient mises à signer une pétition pour qu'une contribution extraordinaire fût imposée aux hommes qui ne se marieraient pas... (Sourires). — Traduisez; cela veut dire tout simplement: « on demande des maris! » (Hilarité générale) Mais des maris, il y en a 4 ou 500,000 sur la surface du pays, qui n'auraient pas demandé mieux pour la plupart, croyez-le bien, que de faire souche de pères de famille. Franchement, c'est autrement que la pétition devrait être tournée; et si j'avais l'honneur de connaître les gracieuses pétitionnaires, je les engagerais à en changer quelque peu le texte dans le sens des idées que j'essaye de développer devant vous.

Honorons donc, encore une fois, oui, honorons franchement les véritables vertus militaires: mais ne craignons pas que ces vertus disparaissent et s'affaiblissent, si nous faisons dans nos moeurs une plus large place aux vertus de la famille. Ne craignons pas que l'homme qui se sera habitué à travailler tous les jours pour nourrir une femme, pour élever des enfants, se trouve incapable, à un moment donné, de faire un effort pour les défendre. Il aura été un ouvrier exact et consciencieux dans un atelier, un contre-maître honnête et poli, un chef d'industrie soucieux du bien-être et de la dignité des hommes qu'il emploie; il aura, en d'autres termes, connu et rempli son devoir de chaque jour, Vienne maintenant le jour exceptionnel où il faudra faire appel à ces vertus extraordinaires, à ces sacrifices héroïques que peut exiger parfois le salut de la patrie; ce même homme saura, soyez-en assurés, remplir encore son devoir ce jour-là, et ne faillira pas à sa tâche. J'ose dire qu'il le remplira d'autant mieux. Ce n'est pas quand on est en quelque façon détaché du sol de la patrie, c'est lorsqu'on y tient par de puissantes racines, par ses intérêts, par ses affections, par toutes les fibres de l'intelligence et du coeur: c'est alors qu'on se sent animé, pénétré, transporté de cet irrésistible élan de patriotisme qui a, je le répète, soulevé dans sa retraite le coeur héroïque et simple de Jeanne Darc, de Jeanne Darc qui détestait la guerre, parce qu'elle avait vu de son village les maux de la guerre, et qui donnait son sang en refusant de verser le sang des autres. C'est alors, encore une fois, que l'on n'hésite pas à faire, s'il y a lieu, aux envahisseurs de son pays la réponse de Léonidas, la seule, je le déclare, qu'avouent la raison, la justice et le véritable patriotisme : « Viens les prendre. » Que voulez- vous? Vous voulez nos armes, nos richesses, notre territoire; venez les prendre, nous vous attendons. (Bravos.) Oui, Messieurs, le vrai patriotisme, c'est celui-là; c est le patriotisme tranquille, le patriotisme paisible, le patriotisme de la paix; c'est le patriotisme sans haine, mais non sans amour; c'est le patriotisme qui n' en veut à personne, mais qui ne se courbe devant personne, et qui, de même qu'il respecte sincèrement les droits des autres nations, entend faire respecter ses droits par les autre nations.

Dieu soit loué! c'est celui-là qui tend à prévaloir de plus en plus parmi nous. A mesure que les relations humaines s'étendent davantage, l'affection s'étend, elle aussi. L'homme, en portant plus loin ses regards et ses pas, ne cesse pas de tenir d'abord à ce qui le touche de plus près, à son foyer, à sa famille, à son village; il n'abdique pas l'attachement spécial au sol qui l'a vu naitre: mais il commence, par l'intelligence, et bientôt par l'amour, à dépasser les limites de sa province, et peu à peu les frontières mêmes de son pays. Les peuples, mêlés en quelque sorte par les sciences, par les arts, par les langues elles-mêmes, unis par les chemins de fer, par le télégraphe, et par tous ces les moyens qui, à toute heure, les font pénétrer pour ainsi dit au coeur les uns des autres, les peuples commencent, suivant une expression d'une énergique justesse, à former un réseau vivant dont toutes les mailles se tiennent, dont toutes les veines sont inextricablement enlacées. Et voici que « ce puissant et vivant réseau ne peut plus et ne veut plus se laisser déchirer »13 ou découper au gré de la violence ou du caprice. - Et à mesure que ce sentiment se développe, les relations se multiplient. Et de plus en plus tombent et s'évanouissent les défiances et les haines. Et de plus en plus les peuples sentent qu'ils ne doivent pas seulement se respecter, qu'ils doivent s'aimer; qu'ils doivent grandir ensemble pour s'assister dans leurs sueurs et non leur sang, pour féconder de concert la terre qui les porte. Ils sentent que leur ennemi commun, c'est l'esprit de violence et de destruction; et la guerre et tout ce qui se rapporte à la guerre leur apparaît comme une perturbation insensée, comme l'obstacle par excellence à l'essor nécessaire de la race humaine, à son accroissement en nombre et en qualité.

Mais ici, précisément, je rencontre une objection fréquemment répétée par des gens graves. Il y a des gens, - des gens graves, encore une fois, - qui n'hésitent pas à déclarer qu'il faut de temps en temps une bonne guerre pour débarrasser le pays du superflu de la population: c'est une saignée à opérer à peu près périodiquement pour empêcher l'humanité de mourir de pléthore ou d'ennui. Oh! je leur accorde volontiers: si c'est un mérite; incontestablement il n'y a rien au-dessus de la guerre pour refouler la vie, vous en avez vu toute-à-l'heure des exemples. Que diriez-vous pourtant si j'affirmais devant vous, c'est-à-dire, si je prouvais que, même en temps de paix, même sous le règne le plus tranquille de la paix... armée, la guerre continue son oeuvre destructive; qu'elle enlève à la population non pas seulement par les non-valeurs, mais par la mort, un nombre considérable de ses membres?

Je me suis permis, il y a bientôt deux ans, d'émettre cette assertion que 50 millions d'hectolitres de blé détruits par l'eau ou par le feu, 50 mille hommes enlevés par une épidémie (telle que le choléra qui nous arrivait alors), ne seraient pas pour l'Europe une perte comparable à celle que lui inflige annuellement le régime de dépenses militaires et d'armements exagérés auxquels elle est soumise. Accordez-moi, je vous prie, quelques minutes pour rappeler ces chiffres; ils sont assez curieux.

L'hectolitre de blé n'a pas, depuis bien longtemps, vous le savez, dépassé 30 francs; c'est même un prix qu'on peut appeler exceptionnel. 50 millions d'hectolitres de grains, en temps de cherté, représenteraient donc au plus 1,500 millions de francs. Vous avez vu, tout à l'heure, combien il s'en faut que ce chiffre de 1,500 millions soit équivalent à celui des dépenses avouées, officielles, qu'imposent aux budgets des nations leurs armements actuels: à plus forte raison est-il bien au-dessous des sacrifices réels.

Quant aux pertes d'hommes, j'ouvre un livre émané d'un médecin militaire justement célèbre, et dont la parole fait autorité. Les médecins militaires, je dois le dire, sont généralement assez sévères pour les conséquences hygiéniques et autres du régime militaire;14 cela tient peut-être à ce qu'ils sont particulièrement à même de les apprécier. Voici donc ce que dit, dans son grand ouvrage sur l'Hygiène publique et privée, M. le docteur Michel Lévy, médecin en chef de l'expédition de Crimée, et di recteur de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce.

« Chez les hommes de 25 à 30 ans, la proportion annuelle des décès est de 1,25 pour 100; et dans les bons pays, elle atteint à peine 1 pour 100, Or, M. de Benoiston de Château-neuf a troué qu'elle était pour l'armée de 2,25. Ce chiffre est d'autant plus disproportionné, qu'il est fourni par des hommes choisis... » - c'est-à-dire par des hommes pour lesquels, dans la vie ordinaire, les chances naturelles de mort étaient exceptionnellement faibles. Encore la disproportion apparente est-elle fort au-dessous de la disproportion réelle; car la moyenne générale se trouve accrue par les décès militaires, et elle excède, par conséquent, le chiffre vrai de la mortalité purement civile. D'où vient cette différence énorme?

«... De la nostalgie, des suicides, des duels, des excès? De tout cela sans doute, et pour une part trop grande. » Ce ne sont là cependant, au dire de M. Michel Levy, que des influences secondaires: les principales sont, — avec « les erreurs des conseils de révision, » qui ont pour résultat d'imposer à des constitutions ordinaires des épreuves extraordinaires, — les brusques mutations de climat, et les fatigues qu'amènent à leur suite les exercices journaliers, les manœuvres, les parades, les veilles fréquentes, c'est-à-dire une dépense de forces qui excède souvent la mesure de la constitution et celle de la réparation alimentaire... A la spontanéité de l'individu, à la société naturelle de la famille, à la variété des travaux professionnels, succèdent la rigidité de la discipline, l'association factice et forcée de la caserne, l'immuable série des exercices et des corvées de garnison. L'organisme ne s'adapte à de tels changements que par un effort énergique et profond. Depuis l'heure des premières contraintes, des premières bouffées de nostalgie, jusqu'au jour de nivellement complet et d'uniforme aspect de toutes les individualités humaines qu'un hasard de répartition a groupées sous le même numéro de régiment, il se passe en elles des troubles, des ébranlements, des souffrances qui peuvent se comparer aux modifications imposées au colon, depuis son débarquement dans une contrée tropicale, jusqu'à l'époque où il ne se distingue presque plus des indigènes par les caractères de son extériorité. A coup sûr, la révolution organique et physique qui s'opère dans les années d’Acclimatation Militaire » (remarquez ce mot), « n'est pas moins orageuse ni moins profonde que celle de l'adaptation à un milieu atmosphérique très-différent dit milieu natal. »

Voilà certes un tableau tracé de main de maître, et l'on ne dira pas que c'est un tableau de fantaisie. Voilà la perturbation que cache aux regards, sous sa régularité extérieure et son calme apparent, cette vie militaire que l'on se plait à représenter comme favorable à la santé et à la force des hommes. Voilà son influence, ne l'oublions pas, non point dans ces pays arriérés où le soldat, pour jamais enlevé à sa famille et à son village, n'est qu'u ne machine vivante qui marche sous le knout, mais en France, mais dans le pays où les goûts militaires sont le plus développés, la gaïté la plus vive, au milieu des soins incontestables par lesquels on s'efforce d'assurer le bien-être des hommes, et avec cet espoir d'avancement et ce respect relatif de la dignité humaine que l'égalité civile assure plus ou moins à tous!

Prenez maintenant pour base ce pays exceptionnel; faites, d'après lui, le calcul de la mortalité spéciale aux soldats, et vous trouverez, pour un total de 4 millions d'hommes, que cette augmentation de 1,23 pour 100 donne précisément par année 50,000 décès en plus, c'est-à-dire 50,000 décès pour cause de service militaire. 50,000 décès, ne nous lassons pas de le redire, d'hommes choisis, d'hommes pris parmi les plus forts, les plus énergiques, les mieux trempés. Le résultat, c'est l'appauvrissement continu. Le résultat, - je vous demande pardon de la comparaison, - c'est de faire, par rapport à la race humaine, précisément le contraire de ce que l'on fait lorsqu'on veut améliorer et fortifier les races d'animaux; c'est d'éliminer, pour la reproduction régulière et normale de l'humanité, tout ce qu'il y a de plus sain, de plus vigoureux, de plus énergique, et de laisser, ou, pour mieux dire, de forcer cette reproduction il se faire principalement avec les éléments les plus faibles ou les plus avariés. - Voilà le résultat.

Et cependant, je tiens à le dire encore, quoique je l'aie déjà indiqué: la population ne surabonde pas, elle fait défaut. La terre nous manque, dit-on; non, ce n'est pas la terre qui manque aux hommes, ce sont les hommes qui, partout, manquent à la terre. Des hommes pour ravager et détruire, il y en aura toujours trop; il n'y en aura jamais assez pour travailler et produire. La terre demande des sueurs, et vous persistez à l'arroser de sang. Tant pis pour vous, après cela, si elle ne suffit pas à vos exigences. Comme on fait son sort, on le subit; et la richesse, le bien-être, la civilisation, on l'a dit avec une saisissante énergie, sont des plantes qui croissent et se développent quand elles sont arrosées de sueur, mais qui s'arrêtent et se flétrissent dès que le sang touche leurs racines.

Que serait-ce donc, Messieurs, si, profitant de l'inévitable émotion qu'inspirent de tels sujets, je mettais devant vous, après le relevé des morts et des ruines, le spectacle, le véritable spectacle des souffrances, des misères, des mutilations et des plaies hideuses par lesquelles la guerre fait son oeuvre; si je présentais à vos yeux, dans toute son horreur, le tableau, la photographie, pour ainsi parler, d'un champ de carnage? Cette photographie, il y a un livre. que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, qui réellement la met sous nos yeux; c'est Un souvenir de Solférino. En vérité, je ne sais si j'oserais, sans crainte de voir vos coeurs faiblir et de sentir moi-même faiblir le mien, essayer de citer ici quelques-unes de ces pages navrantes. Et dans ce livre, pourtant, il n'y a pas la moindre trace de déclamation; pas un mot pour l'effet, pas de mise en scène, pas de phrases, pas, pour ainsi dire, de réflexions: la vérité, rien que la vérité; la vérité telle que l'a vue, telle que l'a consignée, presque comme un procès-verbal, un spectateur qui a eu le courage de regarder et de raconter.

Ce spectateur, vous le savez, ne s'est pas borné à regarder et à raconter. Sur le champ de bataille, à l'ambulance, dans ces granges ou ces églises transformées en charnier, où se trouvaient entassés côte à côte les ennemis de la veille, exhalant ensemble leurs plaintes et leurs cris de désespoir, il a, avec une admirable présence d'esprit, aidé de quelques volontaires comme lui, porté de son mieux le secours et la consolation. Puis, frappé de l'insuffisance de ce qui se fait encore dans ce sens, épouvanté de l'abandon dans lequel restent fatalement une grande partie des blessés de chaque nation, de l'hésitation des habitants à les recueillir, de leur promptitude à s'en débarrasser, à les dépouiller, à les achever quelquefois, il a voulu, par un grand effort, porter un remède efficace à tant de maux. Il ne s'est pas attaqué directement à la guerre, qui cause ces maux; non, il a été au plus pressé, au soulagement des blessés et des malades. Il a fait appel à la pitié, à l'émotion de ceux-là même qui font ou ordonnent la guerre; et une oeuvre d'assistance et de fraternité internationales pour les blessés, une oeuvre qu'a consacrée en 1864 un traité, le traité de Genève, et à laquelle ont successivement adhéré, à leur honneur, tous les gouvernements de l'Europe, est sortie de ses efforts. Désormais, du moins, en attendant mieux, les blessés, les hôpitaux, les ambulances et le personnel infirmier tout entier, à quelque nation qu'ils appartiennent, sont sacrés pour toutes les nations. Voilà ce qu'a fait M. H. Dunant.

Allez maintenant au Champ de Mars; et là, sous un abri qui porte, si je ne me trompe, un pavillon neutre, vous verrez une admirable réunion des moyens de secourir les blessés, exposée à nos regards par les soins de cette Association internationale dont je viens de parler. C'est à merveille! Mais après cela retournez-vous, et vous apercevrez de toutes parts, sous les divers pavillons qui se sont, pour un moment, réunis et groupés pour l'œuvre de charité commune, d'autres engins propres à chaque nation. Ces engins sont ceux à l'aide desquels se font les maux que l'on guérit, que l'on soulage, quand on le peut, au moyen des premiers.

Quel contraste! Mais quel enseignement aussi! Je ne sais si je me trompe: mais, lorsque le regard s'est promené d'un endroit à l'autre, lorsqu'il a vu comment on soulage les blessés et comment on les frappe, il me semble qu'il y a une réflexion toute simple qui monte à l'esprit comme une évidence: c'est que sans le mal on n'aurait pas besoin du remède. C'est que le plus certain et le plus facile de tous les secours à porter aux blessés, c'est de ne pas faire de blessés. La conclusion logique de l'œuvre des infirmiers internationaux, c'est donc la suppression des massacres internationaux. Cette conclusion, je ne m'en cache pas, j'espère qu'elle est venue à l'esprit de beaucoup comme au mien; et j'espère qu'avant peu, elle sera comprise de la majeure partie de l'humanité: oui, avant peu, je l'affirme, les hommes sauront ce qu'ils se doivent, non seulement d'individu à individu, mais de nation à nation, de respect, de bienveillance, d'affection. Ils sauront que, si la vie est sacrée dans chaque homme, elle est sacrée aussi dans chaque nation; et que, si le meurtre isolé est justement réprouvé par la conscience universelle, à plus forte raison doit être réprouvée cette grande et fatale « organisation de l'homicide qui s'appelle la guerre. » Alors, on ne verra plus de ces agressions sans cause, sans prétexte bien souvent, qui, pendant trop longtemps, ont été glorifiées, qui, de temps à autre, le sont encore. Alors, quand nous lirons, dans nos plus célèbres historiens, le récit de quelques-uns de ces égorgements qu'excusent, je le reconnais, qu'expliquent du moins l'entraînement des combats, la fureur et l'espèce d'enivrement qui montent à la tête des hommes exaltés par l'effort, et auquel nous n'échapperions probablement pas plus que d'autres, si nous étions à leur place; quand nous lirons ces détails épouvantables et qu'à la suite nous trouverons plus d'admiration que de compassion, nous ne pourrons nous défendre d'un étonnement parfois sévère pour tant d'aveuglement et d'indulgence. « Scènes terribles, » dit tranquillement un illustre auteur, après avoir rappelé les villes pillées, les habitants égorgés, et tout le reste des crimes immondes que se permet une soldatesque irritée et victorieuse, « scènes terribles, dont l'aspect serait intolérable si le génie, si héroïsme déployés n'en rachetaient l'horreur, et si la gloire, cette lumière qui embellit tout, ne venait les envelopper de ses rayons éblouissant! » Non, cette lumière ne nous éblouira plus; elle nous éclairera, et en nous faisant mieux voir les suites da la guerre, elle nous fera plus hautement détester la guerre. (Applaudissements.)

Et l'on dit, Messieurs, que la guerre est divine! Divine! Je vais vous dire ce qu'elle est, ou plutôt je vais vous le faire dire par le bon sens en personne, par Franklin, aux yeux duquel, vous le savez, il n'y avait jamais eu « ni bonne guerre, ni mauvaise paix. » Franklin, à diverses occasions, a posé par avance sous une forme piquante une foule de questions que notre siècle résout ou que résoudront les siècles suivants; la guerre esL du nombre. Dans une de ces boutades, voici ce qu'il raconte: « Un jeune ange de distinction, envoyé pour la première fois en mission sur la terre, avait reçu pour guide un vieux génie. Ils arrivèrent au-dessus des mers de la Martinique, précisément le jour où se livrait une bataille opiniâtre entre les flottes de Rodney et de Grasse. Lorsqu'à travers des nuages de fumée, il vit le feu des canons, les ponts couverts de membres mutilés, de corps morts ou mourants, les vaisseaux coulant à fond, s'embrasant ou sautant en l'air, et ce qui restait de l'équipage s'entrégorgeant avec fureur: « Sot étourdi, dit-il à son guide avec colère, vous ne savez ce que vous faites; vous vous chargez de ma conduire sur la terre, et vous m'amenez en enfer. » - « Non, répondit le génie, je ne me suis pas trompé; nous sommes réellement sur la terre. et ce sont des hommes que vous voyez. Les démons ne se traitent jamais les uns les autres d'une manière aussi barbare; ils ont plus de jugement, et de ce que les hommes nomment orgueilleusement humanité. » -.. Franchement, est-ce être trop exigeant que de souhaiter que l'enfer n'ait pas toujours cet avantage sur la terre? (Mouvement.)

Mais c'en est assez, Messieurs; détournons les yeux de ce triste spectacle; n'en imposons pas plus longtemps la fatigue à nos regards. Tournons-nous vers l'avenir, bien plutôt; et, après avoir vu les maux qu'ont infligés jusqu'ici à l'humanité le faux honneur, l'intérêt mal entendu et le patriotisme mal compris, consolons-nous par l'espérance de temps meilleurs; que promettent au monde le véritable honneur, la véritable gloire, la véritable richesse, la véritable force, et aussi, je le répète à dessein, le véritable patriotisme. Et si l'on bafoue, par hasard, cette espérance en la traitant d'utopie; si l'on nous dit que jamais les hommes ne cesseront d'avoir des passions, d'être sujets à des entraînements pleins d'aveuglement, et par conséquent exposés à s'égorger et à se nuire, répondons, Messieurs, que nul ne cannait l'avenir, que nul ne peut se charger de garantir la sagesse d'autrui, - pas même, hélas! la sienne propre, - mais qu'il y a une chose au moins qui est certaine, c'est que là est le but, l'idéal, le devoir, en un mot: or, s'il ne nous est pas donné de réaliser entièrement cet idéal et d'atteindre ce but en bannissant à jamais la violence de la terre, nous pouvons nous en rapprocher au moins comme s'en sont rapprochés nos prédécesseurs; et c'est quelque chose, ce me semble, si, à leur suite, nous faisons un pas nouveau vers l'union et la justice. Rappelons que ce n'est que d'hier que ces grandes idées sont sorties du cabinet des penseurs et des philanthropes, et qu'au siècle dernier ils étaient rares, bien rares, les hommes qui osaient murmurer à l'oreille ce qu'en ce moment nous crions sur les toits. Un seul peut-être, alors, avait hardiment arboré le drapeau de la paix; c'était cet homme de bien qui, pendant sa vie tout entière (et une longue vie), ne s'est occupé que de prêcher aux hommes et aux nations le respect et l'affection mutuels, l'abbé de Saint-Pierre. Que lui en est-il revenu? Il s'est vu brutalement exclure de l'Académie française pour avoir osé blâmer les guerres de Louis XIV, ces guerres d'ambition et de faste qu'avaient trop souvent célébrées les Boileau et les Bossuet,15 et que le grand roi lui-même à son lit de mort, sentait peser si lourdement sur sa conscience. Il a passé auprès des honnêtes gens, ses contemporains, pour une espèce de maniaque bienfaisant; et ça a été à, jusqu'à nos jours, à peu près, le seul renom qui soit resté à sa mémoire.

Aujourd'hui, Messieurs, on commence à l'apprécier autrement; et, sans croire peut-être encore à la réalisation prochaine de la paix perpétuelle du bon abbé, les hommes les plus sérieux ne craignent pas de donner à ses idées une attention de plus en plus marquée. Les moyens de substituer aux violentes décisions de la force un arbitrage plus équitable et plus doux occupent tous les esprits; et ce ne sont plus seulement les écrivains et les rêveurs, ce sont les diplomates, ce sont les souverains eux-mêmes, qui mettent en avant, à chaque menace nouvelle, la grande mesure d'un congrès européen de la paix.16 Aujourd'hui, de toutes les parties du monde, les voix les plus puissantes s'élèvent pour protester à l'envi contre les sauvages déchirements de la guerre, pour appeler de leurs bénédictions et de leurs vœux l'ère féconde de la paix; et les noms les plus distingués dans les lettres, dans les sciences, dans les arts, dans la religion, dans la philosophie, dans la politique même, viennent tour à tour se ranger sous cette bannière, obscure et méprisée naguère, et qui demain sera saluée par les acclamations unanimes du genre humain. En verité, si l'heure ne me pressait, il ne me serait que trop facile de justifier ici ces paroles et de multiplier devant vous les témoignages.

Je ne le ferai pas, je n'irai pas rechercher péniblement mes preuves à travers l'histoire, et je ne remonterai pas jusqu'à la païenne antiquité. Il y a un mot cependant que je veux lui emprunter, c'est le mot d'Horace, ce mot qui dit tout: « La guerre détestée des mères, Bella, matribus detestata. »

Ce mot, à quinze siècles de distance, on le retrouve, mais en action cette fois, sous la plume d'un homme d'une autre trempe qu'Horace, du malheureux et immortel auteur de Don Quichotte, de l'héroïque combattant de Lépante, de l'indomptable esclave d'Alger. Cet homme, d'un si merveilleux génie eL d'un si grand caractère, cet homme qui, estropié et captif, osait tramer dans la servitude le magnifique dessein de rendre à la liberté les chrétiens, ses frères, en s'emparant du repaire des pirates; cet homme qui avait fait la guerre et qui l'avait jugée, nous a laissé, dans son poème de Numance détruite, le tableau de ce que ses yeux: avaient contemplé: il a mis en scène la Guerre en personne, la Guerre suivie du lugubre cortége de la Faim, de la Maladie, de la Fureur et de la Rage; et c'est une mère, une mère expirant sur le cadavre de son nouveau-né pendant à son sein tari, qui jette avec sou dernier souffle ce cri terrible: Maudite, maudite guerre!

Maudite guerre! c'est le cri de la conscience, humaine, Messieurs; et les hommes même qui ont le plus fait la guerre, ceux qui, dans l'inévitable entraînement de l'action, s'y sont le plus complu pet-être, n'ont pu, par moments, empêcher ce cri de retentir à leurs oreilles. Louis XIV, je le l'appelais à l'instant, disait à son petit-fils, au moment des dernières réflexions: « J'ai trop aimé la guerre. » Et Napoléon, qui déjà, dix ans auparavant, après les journées de Rivoli et de Mantoue, avait écrit à l'archiduc Charles cette lettre mémorable dans laquelle il parle avec tant de dédain de « la triste gloire qui peut revenir des succès militaires; » Napoléon, en 1807, après avoir parcouru le champ de bataille d'Eylau, ne pouvait dissimuler l'impression qu'il avait ressentie à la vue de ce monstrueux entassement de morts et de mourants. Dans son bulletin officiel, il inscrivait ces lignes: « Ce spectacle est bien fait pour inspirer aux princes l'amour de la paix et l'horreur de la guerre! » Plus tard, à Sainte-Hélène, il disait encore: « Ils m'ont cloué à la guerre. » A cette époque, pourtant, quelque terrible qu'il fût, le carnage n'était pas ce qu'il est devenu depuis, et l'on ne soupçonnait pas encore cette puissance effroyable de destruction grâce à laquelle, si l'on s'abandonnait vraiment à sa fureur, l'humanité serait fauchée de ce monde en une saison.

Voulez-vous entendre, après cela, les poètes et le triste ou mélodieux concert de leurs plaintes et de leurs espérances? C'est Voltaire, nous montrant un jour dans Candide, en traits grossiers et repoussants comme la réalité, tout le cortége d'horreurs qui accompagne ou suit le déchaînement de la lutte, et jetant, un autre jour, en deux vers célèbres, l'anathème à ceux qui appellent sur le monde ces fléaux:

Exterminez, grand Dieu, de la terre où nous sommes.

Quiconque avec plaisir répand le sang des hommes.

C'est André Chénier, le doux et courageux jeune homme, écrivant cette belle apostrophe trop peu connue:

Chassez de vos autels, juges vains et frivoles,

Ces héros conquérants, meurtrières idoles,

Tous ces grands noms, enfants des crimes, des malheurs.

De massacres fumants, teints de sang et de pleurs:

Venez tomber aux pieds de plus pures images.

C'est Lamartine, improvisant, en face de l'exaltation de deux grandes nations, sa vigoureuse Marseillaise de la Paix, et rappelant au monde, qui trop souvent l'oublie « qu'en s'éclairant, » il doit « s'élever à l'unité»:

Et pourquoi nous haïr et mettre entre les races

Ces bornes ou ces eaux qu'abhorre l'œil de Dieu?

...

Nations, mot pompeux pour dire barbarie,

L'amour s'arrête-t-il ou s'arrêtent vos pas?

Déchirez ces drapeaux; une autre voix vous crie:

L'égoïsme et la haine ont seuls une patrie,

La fraternité n'en a pas.

C'est Béranger, enfin, chantant, lui aussi, l'hymne de la fraternité du genre humain; l'hymne des temps nouveaux:

Humanité, règne, voici ton âge

Que nie en vain la voix des vieux échos;

Déjà les vents, au bord le plus sauvage,

De la pensée ont semé quelques mots.

Paix au travail, paix au sol qu'il féconde.

Que par l'amour les hommes soient unis;

Plus près des cieux qu'ils replacent le monde;

Que Dieu nous dise: Enfants, je vous bénis!

Que de noms encore, « de toute race, de toute langue et de toute nation, » philosophes, penseurs, théologiens, se pressent en foule dans ma mémoire, comme pour apporter leur autorité à cette grande cause! Je n'en cite plus que trois, pris dans les trois parties de l'Europe, en quelque sorte.

Au centre, le plus grand et le plus populaire génie de l'Allemagne moderne, Gœthe, écrit dans sa vieillesse ces lignes mémorables: « En général, la haine nationale offre ce caractère particulier que vous la trouverez toujours plus intense, plus violente, à mesure que vous descendrez l'échelle intellectuelle. Mais il est un degré où elle disparaît complètement, où l'on est sympathique au bonheur ou à l'infortune du peuple voisin, comme si c'étaient des compatriotes. Tel était le degré de culture qui convenait à mon caractère, le point auquel j'avais depuis longtemps pris position, avant d'avoir atteint ma soixantième année. »

Au midi, le chef et l'organe de la religion catholique, le pape, le pape actuel… ému par les premières menaces de la guerre de Crimée, non-seulement exhale en termes touchants sa compassion pour ceux qui vont tomber loin de leurs foyers; mais il ajoute cette déclaration expresse, et que l'on n'a pas en général, à ce qu'il me semble, assez remarquée:

« Il faut que la guerre disparaisse et soit chassée de la face de la terre. » IL FAUT, entendez-vous cette parole, vous qui, au nom de je ne sais quel détachement égoïste et couard, prétendez désintéresser des choses d'ici-bas le chrétien et le prêtre, et allez jusqu'à leur faire un crime d'invoquer tout haut le Dieu de justice et de paix?

Et au nord, en Angleterre, un des plus illustres et des plus véhéments champions de la ligue anglaise, le grand orateur J.-W. Fox, montrant, dans la liberté commerciale et dans les relations plus fréquentes qu'elle entraîne, autant de liens qui doivent unir les hommes en leur faisant sentir à quel point ils sont nécessaires les uns aux autres, répétait, aux acclamations de plusieurs milliers d'auditeurs, ces belles paroles du grand poète écossais Burns: « Prions, prions pour qu'il vienne bientôt, comme il doit venir, ce jour où, sur toute la surface de la terre, tout homme sera pour tout homme un frère. » Oui, prions pour qu'il vienne, ce jour, prions et agissons.

On l'a dit, Messieurs, on l'a dit avec raison; c'est là la grande oeuvre, la grande croisade de notre temps, la croisade pacifique, la croisade de la paix. Ce n'est plus avec l'épée, c'est contre l'épée qu'il faut se lever; c'est contre l'épée qu'il faut pousser ce cri qui entraînait jadis l'Europe tout entière hors de chez elle, et qui, aujourd'hui, la rassièra sur elle-même: Dieu le veut.

Oui, Dieu le veut, et l'histoire, quoi qu'on en dise, atteste que telle est bien la loi du progrès. L'humanité, redisons-le à ceux qui croient que rien ne peut changer, a commencé par se déchirer jusque dans les derniers de ses membres; elle forme aujourd'hui de grandes et vastes communautés au sein desquelles l'ordre est habituel au moins; elle finira, suivant sa destinée, par former une seule et même famille. Le monde sera un jour, il sera bientôt, si nous savons le vouloir, cette belle et large table de famille que prédisait, il y a plus de quatorze siècles, en termes si magnifiques, le plus grand des orateurs de l'Eglise d'Orient, saint Jean Chrysostôme, alors qu'il montrait les hommes, comme des enfants sous les yeux du Père commun, se passant de main en main à la ronde tous les dons répandus, avec la diversité des climats et des terrains, sur les points les plus différents du globe.