Yves Guyot, Les Principes de 89 et le Socialisme (1894)

|

|

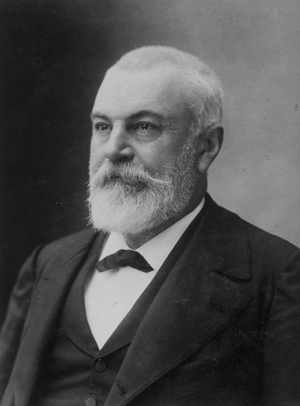

| Yves Guyot (1843-1928) |

This is part of a collection of works by Yves Guyot.

Source

Yves Guyot, Les Principes de 89 et le Socialisme (Paris: Charles Delagrave, 1894).

See the facs. PDF.

Table of Contents

- Table of Contents

- Livre 1 — Préjugés et principes

- Chapitre I — Les préjugés

- Chapitre II — Les principes : définition

- Chapitre III — Les objectivistes et les subjectivistes

- Chapitre IV — Unité morale par uniformité de méthode

- Chapitre V — Les lois naturelles

- Chapitre VI — Des faits et des chiffres

- Chapitre VII — Caractère de certitude des lois sociologiques

- Chapitre VIII — Le danger des principes

- Chapitre IX — Les systèmes et la pratique

- Livre 2 — Les principes de 1789

- Livre 3 — Les principes de 89 et les doctrines socialistes

- Chapitre I — L’égalité et le socialisme

- Chapitre II — La liberté et le socialisme

- Chapitre III — Les voeux perpétuels

- Chapitre IV — Les propriétés des unités

- Chapitre V — Laissez faire

- Chapitre VI — La sécurité mise à prix

- Chapitre VII — L’amnistie

- Chapitre VIII — Les vrais criminels

- Chapitre IX — L’ouvrier, le patron et le consommateur

- Chapitre X — Contre tous

- Chapitre XI — Le droit au travail

- Chapitre XII — Le droit à la paresse

- Chapitre XIII — La politique de « l’assiette au beurre »

- Chapitre XIV — Le bonheur obligatoire

- Chapitre XV — Le fétichisme des socialistes

- Chapitre XVI — Humilité socialiste

- Chapitre XVII — La propriété et les principes de 89

- Chapitre XVIII — Inconséquences des collectivistes

- Chapitre XIX — Socialisme agraire

- Chapitre XX — L’Accord des contradictoires

- Chapitre XXI — Légitimité et illégitimité du même acte

- Chapitre XXII — Deux thèses qui s’excluent réciproquement

- Chapitre XXIII — Une solution pratique

- Chapitre XXIV — Les socialistes et le régime fiscal de la Révolution

- Chapitre XXV — Moyens économiques

- Chapitre XXVI — La politique socialiste

- Chapitre XXVII — La force dans le passé et dans l’avenir

- Livre 4 — L’individualisme et le socialisme

- Chapitre I — Le contrat social et l’individu

- Chapitre II — Les constitutions et les fonctions de l’État

- Chapitre III — Nécessité d’une garantie constitutionnelle pour les Droits individuels

- Chapitre IV — Action dépressive du socialisme

- Chapitre V — Action expansive de l’individualisme

- Chapitre VI — Devoir actuel du gouvernement et des citoyens

- Appendice

Préface ↩

[v]

I. L’invasion socialiste. ↩

Les élections législatives de 1893, les grèves qui ont suivi l’attentat du 9 décembre, ont démontré que ce n’étaient pas des dangers chimériques que j’avais dénoncés, dans ma lettre aux mineurs de Carmaux, dans mon discours du 8 mai et dans mon livre : la Tyrannie socialiste.

Non seulement en France où les socialistes qui avaient eu 90.000 voix en 1889, s’attribuent plus de 60 députés et ont recueilli plus de 500.000 voix, dont 226.000 à Paris, sans compter un chiffre égal de radicaux-socialistes qui se mettent à leur suite ; mais en Angleterre, ce pays de l’individualisme, où, malgré l’opposition qu’ils avaient trouvée de la part [vi] de radicaux comme Bradlaugh, ils sont parvenus à envoyer, en 1892, onze membres du parti ouvrier, qui, devenus un groupe important dans une majorité de 40 voix, ont forcé le gouvernement à leur faire les plus dangereuses concessions au point de vue de la limitation des heures de travail et de l’assurance obligatoire contre les accidents ; en Autriche, spécialement en Bohême et en Silésie, où ils agissent avec la puissance qui résulte d’une forte organisation ; en Belgique où ils apportent leur force aux radicaux, mais avec la pensée de les subordonner ; en Suisse, où ils inscrivent en tête de leur programme le Droit au travail ; en Danemark où, au mois de mars 1893, sept socialistes sont entrés au conseil municipal de Copenhague ; aux Etats-Unis où le People’s Party, soutenu par les Silvermen, les intéressés dans la hausse de l’argent, compte 22 membres dans le congrès et pèsera de son poids tantôt sur le parti démocrate, tantôt sur le parti républicain, partout nous constatons cette poussée. Nous devons appliquer à ce mouvement cette parole de M. Thiers : — ll ne faut s’épouvanter de rien: mais il faut prendre tout au sérieux. [vii]

II. Le programme socialiste. ↩

Le programme des socialistes français se résume ainsi :

« Organisation du prolétariat sur le terrain de la lutte des classes, sans compromission aucune, en vue de la Révolution sociale[1].

« Conquête du pouvoir politique de la Classe ouvrière, constituée en parti distinct.

« Appropriation collective, le plus vite possible et par tous les moyens, du sol, du sous-sol, instruments de travail, cette période étant considérée comme phase transitoire vers le socialisme libertaire[2],

« L’expropriation avec une indemnité est donc une chimère autant, sinon plus, que le rachat. Et quelque regret qu’on puisse en éprouver, quelque pénible que paraisse aux natures pacifiques ce troisième et dernier moyen, nous n’avons plus devant nous que la reprise violente sur quelques-uns de ce qui appartient à tous, disons le mot : la Révolution[3].

Immédiatement, transformation, dans les communes, de tous les commerces, et spécialement ceux de l’alimentation, en services publics. [viii]

Reprise des mines et des chemins de fer par l’Etat, banque d’État, mainmise sun chaque personne par l’impôt personnel et confiscation graduelle de chaque fortune par l’impôt progressif et l’abolition de l’héritage.

Législation de privilège et d’oppression selon les qualités des citoyens ; limitation des heures de travail ; chômages obligatoires, fixation de minima de salaires, réglementation des ateliers par les associations ouvrières, etc.

Comme politique, « emploi de tous les moyens de lutte, résistance économique (grève), vote et force selon les cas[4].

« Même une grève vaincue a son utilité si, comme le recommande Lafargue avec tant de raison, au lieu de faire la grève pour la grève, on ne s’en sert que comme d’un moyen d’ébullitionner les masses ouvrières, d’arracher au capital son masque de phrases philanthropiques et libérales et de montrer aux yeux de tous sa face hideuse et sa meurtrière exploitation.

« On n’arrivera jamais à convaincre la bourgeoisie moderne qu’elle doit se prêter à la socialisation des capitaux. C’est la force qui décidera de cette question, en dernière analyse ; la force, l’accoucheuse des sociétés nouvelles, dit Marx.

« Il ne s’agit donc pas d’être réformiste ou révolutionnaire : il faut être réformiste et révolutionnaire. Nous ne laisserons pas faiblir en nous l’esprit révolutionnaire[5]. »

Voilà le programme des socialistes français, calqué sur les programmes des socialistes [ix] allemands, tel qu’il a été formulé par des congrès qui ont constitué leur parti, par les possibilistes, et par le Docteur du socialisme, M. Benoit Melon : il aboutit à la suppression de la propriété individuelle par la force. J’écris ces lignes, au lendemain de la séance du 16 janvier, dans laquelle les socialistes ont obtenu une majorité sous prétexte de dégrèvement de l’impôt foncier, en faisant violer le principe de l’égalité des citoyens devant l’impôt ; et M. Jaurès, au nom de ces singuliers défenseurs des interêts de la propriété, avait dit :

Nous ne distinguons pas entre les capitalistes terriens et les autres. Pour nous, les propriétaires oisifs du sol ne détiennent les rentes du sol qu’arbitrairement.

En même temps que M. Jaurès affirmait cette expropriation de tous les propriétaires qui n’auraient pas pu prouver, en montrant les callosités de leurs mains, qu’ils maniaient eux-même, la houe, la bêche ou la faucille, un autre socialiste M. Avez, déclarait qu’il voudrait « brûler le grand livre » ; et il caractérisait suffisamment les moyens de persuasion qu’il emploierait à l’égard des récalcitrants, en s’écriant :

« Nous sommes fiers des actes de la Commune ; nous sommes les continuateurs des membres de la Commune ! » [x]

III. Le lendemain de la victoire socialiste. ↩

Supposons que ces descendants des Pastoureaux du XIIIe siècle, des Jacques du XIVe, des Paysans du XVIe siècle, de certaines hordes de 93, des insurgés de juin, des Communards de 71, prennent le pouvoir, dépouillent ceux qui possèdent, quel sera le lendemain ? Eux et leurs amis deviendraient-ils seulement propriétaires et capitalistes, s’ils changeaient les propriétaires et les capitalistes d’aujourd’hui en prolétaires ? Ils peuvent amonceler les ruines, faire banqueroute, comme un roi du bon vieux temps ou comme un sultan ; « flamber » les monuments et les hôtels, anéantir tous les titres de propriété, supprimer les bornages et détruire le travail des siècles ; faire main basse sur les usines et les outillages : barbares de l’intérieur, ils peuvent passer sur la civilisation actuelle comme une horde de Mogols ; ils peuvent emporter tout l’édifice social dans leur torrent ; mais ce dont je les défie, c’est de féconder le sol qu’ils auront bouleversé. Entre les ruines qu’ils auront semées erreront [xi] de nouvelles et plus lamentables misères que celles qui peuvent encore exister dans nos civilisations. Ces agents de destruction ont raison d’arbrer le drapeau noir. C’est un drapeau de deuil qui convient à ces fossoyeurs de la civilisation.

Du cataclysme qu’ils entrevoient dans leur cauchemar, ils ne pourraient même pas faire naître un droit permettant à un corps social de vivre, de se maintenir et de se développer.

IV. L’Endosmose socialiste. ↩

Ce qui est grave, c’est qu’ils trouvent tous les jours des hommes que j’appellerais leurs auxiliaires, si un parti, qui conspire au grand jour la destruction sociale par la force, pouvait compter d’autres membres que des complices.

Par l’oubli de tous les principes de notre droit public, par la phraséologie qui en résulte, par une sorte de sentimentalité qui rappelle « la sensibilité » qu’invoquait Robespierre pour envoyer à la guillotine « les traîtres » qui ne le considéraient [xii] pas comme l’incarnation de « la vertu », c’est à qui fera leur jeu.

Le Volkswart, leur journal allemand, vient de publier un article intitulé L’Endosmose dans lequel il montre les idées socialistes s’infiltrant partout en Allemagne, dans les gouvernements, dans les églises. Il en triomphe. C’est son rôle.

En France, nous assistons au même phénomène. Depuis moins de six semaines, deux fois les socialistes ont été les maîtres de la Chambre.

Le lundi 4 décembre, la proposition d’amnistie déposée par M. Paschal Grousset vient en discus- tion et réunit 226 voix dont 215 républicaines ; elle n’est repoussée que par 257 voix, dont 205 républicaines seulement.

La Chambre des députés, les yeux dessillés par l’explosion de la bombe de Vaillant, après avoir voté la loi sur la presse, les lois sur les associations de malfaiteurs et sur les explosifs, au lendemain des vacances, semblait revenue un peu plus sérieuse qu’au moment où la majorité républicaine votait l’amnistie et où le gouvernement n’était sauvé que grâce à l’appoint de la droite. On devait croire que la majorité des républicains s’était reprise et laissait les socialistes et les radicaux socialistes isolés avec les 124 voix qui, le 13 décembre, avaient appuyé l’ordre du jour Basly. Pas du tout. Le 16 janvier, [xiii] les socialistes imaginent que puisqu’on réduit le taux d’intérêt des rentiers, il faut s’empresser d’en faire bénéficier les propriétaires. Ces bonnes âmes veulent engraisser leurs condamnés à mort.

Ils réunissent 280 voix contre 240, une majorité de 40 voix, formée de beaucoup de ces condamnés à mort complaisants, et il a fallu toute l’énergie de M. Casimir Périer, président du Conseil, pour faire réparer par un vote sur l’ensemble ce vote qui mettait en demeure, en vertu de la logique parlementaire, le Président de la République d’appeler M. Jaurès pour former un cabinet avec lequel il aurait commencé, en compagnie de MM. Guesde, Goblet, Jourde, Baudin, à faire passer de la théorie à la pratique la politique du Quatrième Etat.

Le Sénat lui-même « s’est mis dans le train », avant que les purs socialistes l’aient envahi, en adoptant la loi sur les sociétés coopératives.

La discussion, entre hommes sérieux dont beaucoup sont des légistes, a révélé un oubli de tous les principes sur lesquels repose notre législation.

Effrayé des conséquences que cette loi peut avoir, M. Marcel Barthe avait déposé un amendement ainsi concu : « La loi reconnaît en faveur des ouvriers de l’industrie et du commerce, quatre espèces [xiv] de sociétés coopératives auxquelles elle accorde certaines immunités fiscales. »

Qu’est-ce à dire ? Voilà des « sociétés faites en faveur des ouvriers. » On aurait en des brevets d’ouvriers. Nous revenons à la législation de castes.

Les partisans de la loi ont réclamé le privilège de l’exemption de l’impôt pour les sociétés coopératives, en se servant de qualifications comme celle-ci « impôt sur la pauvreté. »

M. Tolain, qui est resté toujours socialiste, a dit : « C’est un privilège, je ne recule pas devant le mot. » Et M. Volland, en combattant la loi, a repris : « J’admets une loi de privilège pour les petits, pour les humbles », transportant ainsi dans le vocabulaire juridique le vocabulaire de la chaire, comme si, en droit, au nom du principe de l’égalité devant la loi, il y avait « des petits et des humbles. » Et M. Marty, ministre du commerce, lui, soutenant la loi, l’a qualifiée « de loi de philanthropie, de loi de justice », comme si la philanthropie, qui est une attitude de sympathie pour certaines personnes, avait quelque corrélation avec « la justice » qui est un acte d’impartialité envers tous ; et comme si, accorder « par philanthropie » des « privilèges aux humbles et aux petits » ce n’était pas violer le principe de « la [xv] justice », en vertu duquel tout privilège est une spoliation !

Telle est la cacophonie d’idées à laquelle a donné lieu, au Sénat, la discussion de la loi sur les Sociétés coopératives ; et il l’a adoptée, « par philanthropie » en considération « des humbles et des petits », quoiqu’en fait, on lui ait prouvé que les sociétés coopératives pouvaient n’être que des machines à vendre dans la main de grands négociants, usant déjà du prestige que donne ce titre et devant se servir de la loi nouvelle pour écraser de leur concurrence privilégiée « les petits et les humbles » du commerce.

M. François Coppée parle à l’Académie française de « l’heure des concessions », tout en conseillant de ne pas « céder aux menaces d’en bas », et demande qu’on ne crie pas « à l’impossible devant certaines réformes qui paraissent exorbitantes », et il espère qu’avec « leur cœur, » « les privilégiés de ce monde régleront la question de la misère, car il n’y pas d’autre question sociale[6]. »

A tout instant, par suite de sentimentalité, de molle philanthropie, et d’oubli des principes, même ceux qui croient y résister, se laissent aller à donner leur aval aux théories socialistes. [xvi]

De ce que vous les faites vôtres, cessent-elles d’être socialistes ? La qualité des idées n’est pas modifiée par les intentions de ceux qui les soutiennent.

Au contraire, ceux qui caressent cette politique, au lieu d’en dénoncer le péril, servent à sa propagande, en lui donnant pour point d’appui leur autorité personnelle.

Dans les administrations, dans l’armée même, on trouve des gens qui, regardant la girouette, se mettent dès maintenant du côté de ce qu’ils considèrent comme le manche. Il y a eu des ministres et des préfets qui ont appuyé les socialistes dans les dernières élections.

Le 16 janvier, le commissaire du gouvernement près le conseil de préfecture de la Seine a soutenu la validation de l’élection des prud’hommes, nommés sous le patronage d’un Comité de vigilance, qui, en tête de son programme, mettait :

ART. 1er. — Tout candidat, comme conseiller prud’homme, déclare que le but qu’il poursuit est la suppression complète du patronat et du salariat ; que pour arriver à ce résultat, il se déclare partisan de la lutte des classes.

L’homme qui prend cet engagement doit remplir l’office de juge ; et le conseil de préfecture déclare solennellement qu’il présente des [xvii] garanties d’impartialité suffisantes pour le remplir !

Depuis longtemps, j’ai protesté contre la complicité de braves gens timides, de bourgeois, de gens riches, de négociants, de capitalistes, avec les anarchistes et les socialistes révolutionnaires qu’ils commanditent, dont ils subventionnent les journaux, directement ou en annonces, dont ils payent les frais de propagande.

Les socialistes représentent le parti de la guerre sociale et de la confiscation. Eux-mêmes le proclament. Tout accord, toute combinaison, toute complaisance avec eux constituent une trahison à l’égard du reste de la nation. Les républicains, dignes de ce nom, doivent les tenir à l’écart, comme ils tenaient les boulangistes.

V. La Politique de résistance. ↩

— Mais ce que vous soutenez, c’est une « politique de résistance » disent quelques radicaux qui se suicident avec résolution au profit des socialistes. « Politique de résistance ! » crient, avec indignation, ces aimables socialistes qui, en même [xviii] temps, reconnaissent qu’ils ne peuvent triompher que par la force !

Quelle autre politique voulez-vous donc qu’on ait à l’égard de gens qui se déclarent vos ennemis et annoncent bien haut qu’ils veulent conquérir vos dépouilles ? Voulez-vous une politique de condescendance ? Voulez-vous une politique d’alliance avec ces ennemis ? Soit : mais alors soyez logiques jusqu’au bout : millionnaires qui marchez avec eux — et il y en a — partagez ! déposez vos fortunes, vos terres, vos rentes sur l’autel du collectivisme, de manière qu’on ne puisse pas supposer que, si vous hurlez avec les loups, c’est pour les jeter sur les voisins, avec le lâche espoir d’être épargnés et de profiter du butin commun.

VI. Rôle des économistes. ↩

Quels sont les hommes qui peuvent lutter avec efficacité contre les socialistes, qui se mettent en avant ? Ce sont les économistes. Or, les économistes ne sont pas populaires. Ils ont la faiblesse de représenter la science contre le [xix] préjugé et le charlatanisme, l’intérêt général contre des intérêts privés.

Cependant leurs adversaires ont l’habitude de les qualifier d’optimistes, de disciples de Pangloss, et affirment que nous trouvons que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.

J’ai déjà répondu que nous aurions un bien heureux caractère, si nous étions satisfaits de la manière dont on applique nos idées, et dont nous sommes traités par les protectionnistes d’un côté, par les socialistes de l’autre.[7]

Des égoïstes ! nous qualifie le philanthrope Henry Maret. Parce qu’un journal a raconté qu’une pauvre femme est morte de misère, il conclut que « toute propriété qui n’est pas le gain du travail est un vol » et il s’écrie : « Laissez faire l’exploiteur, ainsi le veut la liberté, ainsi le veut l’économie politique, ainsi le veut Gournay. »

Si M. Henry Maret se donnait la peine d’observer un peu l’histoire, il saurait que les prôneurs de charité, les fondateurs de prix de vertu, les rêveurs sentimentaux, les écrivains pathétiques, les orateurs larmoyants, les poètes pleureurs n’ont joué qu’un rôle insignifiant dans la lutte contre la misère, dans le développement du bien [xx] être, dans le progrès de la richesse et sa diffusion ; il apprendrait que tous les utopistes, depuis Platon jusqu’à Cabet, n’ont servi qu’à amuser des naïfs et qu’à détourner les malheureux du travail utile et de l’épargne qui leur auraient donné ce qu’ils demandaient en vain à des chimères. Quant aux théoriciens et aux praticiens de guerre sociale, aussi bien ceux de 1848 que ceux de 1871, il ne doit pas ignorer qu’ils ont pris des ruines pour piédestal, et qu’ils n’ont laissé d’autres traces que des souvenirs d’épouvante.

Les gens qui se lamentent autour d’un moribond ne l’ont jamais guéri. Les gémissements des pleureuses espagnoles n’ont jamais ressuscité un de ces morts que Laborde met debout en lui tirant la langue. L’homme utile, au chevet d’un malade, c’est le médecin ou le chirurgien, dont le devoir est de paraître impassible, et qui cherche les moyens pratiques de guérir ou de soulager les souffrances, avec méthode, et non d’après ses fantaisies et les variations de ses sentiments. Aux hommes utiles et silencieux qui ont augmenté la production du blé et du bétail ; qui ont permis à tout le monde, dans les quelques pays, dits civilisés, qui se trouvent sur le globe, d’avoir du linge et des souliers ; qui ont facilité les transports, les transactions, appris la comptabilité, développé[xxi] le crédit, permis à tous de prendre des habitudes d’épargne et de prévoyance ; qui ont abaissé les obstacles que les divers gouvernements avaient mis entre les producteurs et les consommateurs ; qui ont essayé d’introduire dans le monde ces droits méconnus : la liberté du travail et de la circulation, l’humanité réservera sa reconnaissance quand elle aura une réelle conscience des conditions de ses progrès ; et parmi ces destructeurs de la misère, elle placera au premier rang, Gournay, ses amis les physiocrates et les économistes qui, mettant leur devoir au-dessus de la popularité, continuent de déblayer la voie de tous les obstacles qu’y amoncèlent à l’envi les ignorants et les marchands d’orviétan social.

VII. Notre devoir. ↩

Nous avons un devoir à remplir. Nous ne devons pas nous laisser intimider par les injures, les calomnies, les menaces,le tapage et les cris de victoire que poussent les socialistes. Non seulement nous devons défendre contre eux les principes de liberté [xxii] et de justice qu’ils veulent détruire, mais nous devons les attaquer ; opposer propagande à propagande, défendre la liberté, la propriété, la légalité, la paix sociale, la patrie contre la tyrannie socialiste, contre le collectivisme, contre la guerre sociale, et contre l’internationalisme révolutionnaire ; et de même qu’ils ont fait l’Union socialiste, nous devons faire l’Union individualiste, sans réserves ni équivoques politiques, avec la volonté et l’ambition d’aider à l’évolution pacifique de la République, en harmonie avec les Principes de 89.

On aura beau les dédaigner et les repousser, ils sont solides. Ce sont les assises sur lesquelles repose le droit public moderne. Nous devons prendre garde qu’on ne les escamote ou qu’on ne les tourne. En leur nom, nous devons nous dresser contre tous ceux, qu’ils viennent de droite ou de gauche, du passé ou de l’étranger, qui veulent les fausser ou les saper.

17 janvier 1894.

Livre 1 — Préjugés et principes

Chapitre I — Les préjugés ↩

[1]Pas de principes. — Le sentiment. — Les circonstances. — Définition du préjugé. — Préjugés héréditaires. — Préjugés d’éducation. — Préjugés d’autorité. — Interversion de préjugés. — L’intellect du biberon. — Galilée et l’opinion publique. — Le besoin de fixité. — Nécessité de remplacer les préjugés par des principes.

Je vois d’ici les sourcils relevés, le pli dédaigneux de la lèvre, les yeux effarés et le haussement d’épaules de plus d’un homme politique en lisant ce mot : — Principes !

Et je l’entends s’écrier :

— Des principes ? en politique, en économie politique, il n’y en a pas !

— Bien! Et alors en vertu de quelles sortes de considérations vous décidez-vous ? quels sont les mobiles de vos actions ? [2]

— Mon sentiment !

— Mais qu’est-ce qu’un sentiment ? une aspiration vague, un embryon d’idée restée dans les limbes.

— Les circonstances !

— Mais quand elles se présentent, pourquoi prenez-vous à leur égard plutôt tel parti que tel autre ? pourquoi votez-vous blanc ou bleu ? Si vous déclarez que vous n’agissez pas en vertu de principes, vous avouez que vous agissez en vertu d’idées acceptées sans examen ; mais que sont des idées de ce genre ? sinon des préjugés et vous reconnaissez qu’ils vous gouvernent ainsi que la très grande majorité des hommes.

Le contraire serait étonnant, alors qu’ils s’imposent à nous, avec la double force de l’hérédité et de l’éducation.

Tout homme a reçu de ses aïeux des aptitudes, des habitudes, des actions réflexes emmagasinées par les siècles, ce qu’on appelle l’instinct chez les animaux : et le plus souvent l’éducation a fortifié ces acquisitions ancestrales.

La plupart des gens ont une opinion parce qu’ils l’ont reçue de leur père et de leur mère, à moins que ce ne soit de leur nourrice et de leur bonne ; de leur professeur ou du prêtre qui les a préparés à la première communion ; et ils ne peuvent la soutenir qu’en l’affirmant. De là, leur intolérance dans la discussion. Ils n’examinent pas. Ils se défendent.

Pères, mères, professeurs, prêtres ont dit au jeune homme : — Voici ce que tu dois croire ou ne pas croire d’après l’autorité d’Aristote, de Platon ou de Cicéron, de saint Paul ou de saint Augustin, et ils invoquent même celle des représentants de l’esprit [3] de doute et de libre examen comme Montaigne, Descartes, Voltaire ou Diderot, sans s’apercevoir de la contradiction qu’ils commettent.

Les Anglais, si personnels qu’ils soient, ingurgitent à haute dose aux jeunes gens de leurs universités la Bible et leur ordonnent, hommes du XIXe siècle, mécaniciens, chimistes, biologistes, négociants, navigateurs, industriels, de conformer leur intellect à celui des pâtres qui erraient, il y trois mille ans, sur les bords du Jourdain.

Le jeune homme peut bien quelquefois se prétendre et se croire prêt à toutes les innovations. En fait, il est rarement affranchi ; et s’il est porté, par tempérament, besoin d’action, à rompre avec les liens qui l’attachent plus directement à un certain passé, le plus souvent c’est pour les renouer à un autre passé. Tel qui a quitté la religion du Christ, a embrassé celle de Robespierre. Quelques-uns ont pris celle d‘Auguste Comte. Il y en a, et en grand nombre, qui ont adoré et adorent encore Napoléon ; d’autres qui s’affirment anarchistes, ne parlent de Bakounine qu’en saluant ce nom comme les enfants de chœur saluent l’autel de l’église, et les vrais socialistes du jour génuflexent devant le nom de Karl Marx.

Tel qui passe pour hardi penseur, s’il se rappelle qu’en nourrice il avait telle idée, considère que là une présomption pour qu’elle soit excellente. Il est tout fier de dire : J’ai toujours pensé comme cela !…

Il déclare, sans s’en douter, qu’il considère que tout developpement intellectuel eût été mauvais pour lui, et il met son honneur à conserver un intellect attaché à son biberon. [4]

N’allez pas émettre une idée nouvelle, car immédiatement on vous répondra: — Personne n’est de votre avis ! tout le monde est du mien !

Quand Galilée déclarait que la terre tournait, il était seul de son opinion, preuve que les gens qui se trompent peuvent additionner leurs ignorances et leurs erreurs sans en faire des vérités.

L’homme est entraîné à ce préjugé de l’opinion commune par la loi du moindre effort. Il est sûr d’être applaudi, d’arriver à tous les succès et, en la choyant, d’être choyé. Les convenances de la pensée et de l’intérêt s’accordent trop bien pour que, dans la plupart des cas, toute velléité de résistance ne soit pas promptement écartée. Seulement cette opinion commune n’est pas toujours consciente d’elle-même ; elle ne sait pas exactement où elle s’arrête ni ou elle va ; elle est susceptible de retours imprévus. L‘homme à prejugés solides vire avec elle. Où pourrait-il aller, livré à sa décision personnelle ?

En un mot, la plupart des hommes ne peuvent invoquer à l’appui de leurs opinions que les arguments suivants :

— Mon père l’a dit.

— Un tel l’a dit.

— Je l’ai toujours eue.

— Tout le monde est de mon avis.

Que représente cette aptitude aux préjugés ? — Le besoin de fixité.

Paul aura beau déclarer qu’il ne veut rien décider en raison d’idées préconçues, il en a, et sur toutes les questions : ou s’il n’en a pas, il n’est qu’une girouette [5] tournant à tous les vents, un grain de poussière emporté dans tous les tourbillons.

Nous avons, d’une manière plus on moins consciente, un certain nombre d’idées générales, auxquelles nous rapportons nos actes, nos opinions de détail, sur lesquelles nous faisons reposer tranquillement notre certitude, sans vérifier la solidité de la base sur laquelle nous la faisons reposer.

Le préjugé est un principe faux.

Chapitre II — Les principes : définition ↩

[6]L’homme qui a lu le Larousse. — La théorie de l’ignorance. — La méthode scientifique. — Le but de la science. — Lois scientifiques. — Définition du principe. — Tous nos actes basés sur des principes. — Lois de l‘arithmétique, de la géométrie, de la physique, de la chimie. — Progrès scientifique : dégager de nouvelles lois naturelles. — Les astrologues et les alchimistes.

On m’a présenté un jour, dans une réunion populaire, avec admiration, un brave homme qui avait lu tout le Larousse. Je le félicitai de se patience, et je n’osai pas lui dire qu’il aurait beaucoup mieux employé son temps à étudier quelques questions.

Ce brave homme et ses admirateurs représentaient le préjugé d’après lequel un savant est un homme qui s’est bourré la mémoire d’un tas de mots, de noms, de faits, de détails, et ils représentaient précisément la conception de l’ignorance.

Il faut bien dire que les méthodes suivies pendant longtemps dans notre enseignement public, ayant pour [7] sanction des examens dans lesquels on demandait, par exemple, en géographie, les noms des cours d’eau les plus insignifiants[8], ont contribué à entretenir ce préjugé. J’ai entendu des députés mettre en doute la compétence de directeurs de ministères parce qu’ils ne s’étaient pas trouvés en mesure de leur répondre sur une question de détail à l’improviste : et il était impossible de leur faire saisir leur erreur. Elle n’était pas extravagante ; car ce n’est que d’hier que nous commençons à nous rendre compte des conditions de la méthode scientifique ; et la très grande majorité des hommes, même vivant dans les pays où ont vécu Léonard de Vinci, Galilée, Copernic, Bacon, Newton, Descartes, Lavoisier, Claude Bernard, les ignore encore.

Nous nous permettons donc de les rappeler en quelques pages.

Toute science a pour but de dégager et de formuler certaines vérités générales qui sont la base des vérités de détail : on les appelle des lois scientifiques.

Cette loi « devient un principe, dit Jean-Baptiste Say, lorsqu’on l’invoque comme une preuve ou comme la base d’un plan de conduite[9]. »

— Et vous, mon cher législateur, qui faites si bon marché des « principes », il n’y a pas un acte de votre vie, si insignifiant qu’il soit, que vous n’essayiez de conformer à un principe.

— Moi ? [8]

— Oui, vous ! Vous comptez tous les jours de votre vie, et vous admettez cette vérité nécessaire que 2 + 2 = 4. Si, comme le dit Herbert Spencer, un sauvage ne peut additionner 7 + 5 ou si un enfant se trompe dans cette addition, l’impuissance du premier, l’erreur du second n’empêcheront pas le total de ces deux chiffres d’être 12. Vous acceptez cette vérité générale. Vous ne contestez pas non plus que deux choses égales à une troisième sont égales. Si vous doutez que la ligne droite soit le chemin le plus court d’un point à un autre, vous n’êtes pas capable de tracer une route ou de mesurer un champ.

Si vous ne vous conformez pas au principe d’Archimède, d’après lequel tout corps plongé dans un liquide perd de son poids une partie égale au poids du liquide qu’il déplace, vos bateaux iront au fond de l’eau.

Le savant, ou pour me servir d’un terme moins prétentieux et plus exact, l’homme compétent est celui qui peut rapporter une question donnée, si complexe qu’en paraisse l’aspect, à un certain nombre de lois précises et certaines.

Le progrès intellectuel de l’humanité a consisté à dégager de nouvelles lois. Les anciens n’avaient pas remarqué ce phénomène si simple, qui s'appelle le niveau des liquides dans deux vases communiquants : et c’est pour cela qu’ils ne construisaient que des aqueducs et ignoraient les siphons.

La chimie n’a été fondée que le jour ou elle a considéré comme irréductible ce principe : « Rien ne se crée, rien ne se perd », principe d’autant plus difficile à dégager et à affirmer qu’il était en contradiction [9] avec toutes les cosmogonies religieuses. Elle a débarrassé l’esprit humain des rêveries et du charlatanisme des alchimistes quand elle a constaté, par maintes expériences, la démarcation entre les corps composés et les corps simples, dont la nature et le poids se maintiennent invariables.

Chapitre III — Les objectivistes et les subjectivistes ↩

[10]Les objectivistes. — Les subjectivistes. — Bossuet, de Bonald, de Maistre. — J.-J. Rousseau. — Le général Cavaignac. — V. Cousin. — Discussions scolastiques. — Toutes les sciences sont constituées sur des réalités objectives. — Les axiomes sont des lois scientifiques. — L’unité intellectuelle de l’humanité. — Unité de foi et uniformité de méthode. — Les sciences expérimentales. — La science générale devient toujours plus indépendante des connaissances spéciales.

On peut diviser les hommes en deux catégories : les objectivistes et les subjectivistes.

Les objectivistes essaient de faire reposer leurs jugements et leurs conceptions sur la coordination d’observations contrôlées.

Les subjectivistes ont l’habitude d’accepter des opinions, des idées, des conceptions a priori, sans les avoir verifiées ni contrôlées, de se payer de mots, de croire à la vertu des mots et de tirer de ces affirmations des déductions plus ou moins rigoureuses, mais forcément inexactes. M. Ritti a défini la folie, la ' [11] prédominance du subjectivisme sur l’objectivisme. Interrogez un aliéné ; il partira d’une conception a priori, sans réalité ; et pour la justifier, il entassera raisons sur raisons. Il vous dira, par exemple, qu’il a une horloge dans la poitrine, et de ce fait il tirera des déductions souvent fort logiques.

Une fois le principe du droit divin monarchique affirmé, Bossuet, de Maistre, de Bonald en tiraient aussi des conclusions fort logiques ; mais ils oubliaient de montrer le titre qui l’étab1issait.

Rousseau affirmait que « l’homme était né bon ». Une fois cette vérité admise, il prouvait que la société l’avait corrompu. Seulement il oubliait de montrer les preuves qui lui permettaient d’affirmer la bonté native de nos aïeux de l’âge de pierre et de nous dire ce qu’était qu’une societé constituant une personnalité à part des hommes qui la composaient. Il ne nous montrait pas non plus ses titres au droit divin qu’il lui donnait. Quand il disait: « La volonté générale est toujours droite, » il émettait une affirmation en contradiction tellement flagrante avec les faits, qu’il éprouvait le besoin d’ajouter: « Mais le jugement qui la guide n’est pas toujours éclairé. »

Quand le général Cavaignac essayait de légitimer la République par des arguments comme celui-ci : « Il n’est pas possible que Dieu, qui savait ce qu’il faisait, ait laissé l’ordre politique dépourvu de tout principe, qu’il ait refusé, si je puis ainsi dire, l’émanation de sa pensée dans l’ordre des choses politiques, » il faisait aussi, lui, du subjectivisme.

Quand M. Cousin s’écriait : « Il est un certain nombre de vérités universelles et nécessaires qui [12] portant avec elles le caractère de l’évidence, ne se démontrent pas et deviennent, au contraire, les principes de toute démonstration, par exemple : L’homme doit faire ce qu’il croit juste[10] », il faisait du subjectivisme.

Il y a moins de vingt ans, j’ai assisté à des discussions entre républicains, si ardentes qu’elles allaient jusqu’à l’excommunication, pour savoir si la République était au-dessus de la « Souveraineté du peuple » ou si « la Souveraineté du peuple » ne venait qu’après. Ils faisaient du subjectivisme exactement comme les docteurs de l‘Église et les hérétiques discutant sur la nature de l’eucharistie.

Toutes les sciences sont constituées sur des réalités objectives, même celles dans lesquelles la méthode déductive prédomine. Vous entendez tous les jours des gens, incapables de justifier leur affirmation première, répondre à votre observation qu’il faudrait d’abord la vérifier : « Les axiomes sont des vérités évidentes par elles-mêmes et non démontrables. » Cette petite phrase, placée en tête de la plupart des traités de géométrie, a produit les ravages les plus étendus dans l’intellect, même d’hommes instruits, en leur permettant, par analogie, de considérer comme inutile la démonstration de certaines assertions a priori. Or, ils commettent une erreur. Les axiomes sont des lois scientifiques vérifiables par l’observation et l’expérience. On peut constater à tout moment que la ligne droite est le plus court chemin [13] d’un point à un autre. Nous n’avons pas la même ressource pour le droit divin.

Les religions ont cherché à constituer l’unité intellectuelle de l’humanité, par l’affirmation de leurs dogmes, et la plupart ont essayé de la rendre obligatoire par la force. Elles entendaient par cette unité l’uniformité de foi. « L’hérétique, disait Bossuet avec horreur, est l’homme qui a une opinion. »

Maintenant, nous cherchons aussi à constituer l’unité intellectuelle de l’humanité, au moins de celle qui est la plus rapprochée de nous, de nos concitoyens et des peuples qui sont à peu près au même degré d’évolution ; mais ce n’est plus par l’unité de foi, mais par l’uniformité de méthode.

Les savants y sont déjà arrivés pour toutes les sciences où on peut avoir recours aux expériences directes et répétées. La seule question qui se pose au moment d’une découverte est de savoir si l’expérience s’est accomplie dans les conditions indiquées, si l’expérimentateur n’a pas mis une part de subjectivisme dans l’interprétation qu’il en fait.

De cette uniformité de méthode, il résulte que le développement des sciences se fait dans le sens d’une généralité plus grande et qu’Herbert Spencer a pu dire avec raison que « la science générale devient toujours plus indépendante des connaissances spéciales ».

En raison de la méthode, nous ne devons pas être effrayés de l’accumulation quotidienne des faits nouveaux. Toute la question est de les mettre en ordre.

Chapitre IV — Unité morale par uniformité de méthode ↩

[14]La méthode objective et la sociologie. — Expériences. — Nécessité de la prudence. — Le seul moyen d’apaisement social. — Les astrologues et les alchimistes sociaux. — La puissance de l’Etat. — La mauvaise volonté des gouvernants. — Nécessité de la vérité. — Les vertus intellectuelles et les vertus morales. — Loi de Buckle. — Vertus morales stationnaires, vertus intellectuelles progressives. — Traité de Westphalie. — L’économie politique et la morale. — Unité morale par uniformité de méthode.

L’application de la méthode objective à la sociologie présente une grosse difficulté. Un physiologiste, comme Claude Bernard, peut sacrifier des lapins et des cobayes dans des expériences multiples, destinées à contrôler des hypothèses et à provoquer des séries d’observations faites toujours dans les mêmes conditions. Pasteur peut inoculer la rage à des chiens et faire vérifier à l’aide de témoins sacrifiés la qualité de ses bouillons de culture[11]. [15]

En matière politique et sociale, on ne peut avoir recours qu’à des observations de faits déjà accomplis, dans un temps plus ou moins rapproché, et dont le plus souvent on connaît d’une manière imparfaite les origines, les causes et les répercussions. Toute expérience politique et sociale est un acte décisif et irrémédiable. La postérité pourra profiter de la leçon qui en résultera : le plus souvent, il est de telle nature que, s’apercevrait-on que l’acte accompli présente les plus grands inconvénients, fait courir les plus grands périls, il est impossible de revenir en deçà, de mettre les choses en l’état où elles se trouvaient auparavant. Les législateurs et les gouvernants devraient toujours se rappeler ces conséquences de leurs actes, et si je les indique, c’est pour leur conseiller, non pas la timidité, mais la prudence.

Si l’expérience présente, en matière sociologique, les difficultés que mon ami Léon Donnat avait essayé de résoudre en partie dans sa Politique expérimentale[12], est-ce donc une raison pour renoncer d’y introduire la méthode objective ?

Loin de là, je dis, au contraire, que c’est le seul moyen d’aboutir à ce qu’on appelle l’apaisement social.

Aujourd’hui, faute de reconnaître en sociologie un certain nombre de vérités élémentaires, les Cardan, les Nostradamus, les Mathieu Laensberg, politiques et sociaux, ont beau jeu pour halluciner des dupes dans la vision de leurs horoscopes. Les adeptes de l’hermétisme social rougissent l’horizon des [16] lueurs de leurs fourneaux, qu’ils réallument avec les tisons mal éteints des incendies de la Commune. Pourquoi donc les foules seraient-elles plus incrédules que les papes, les princes, les nobles, les gens riches et se croyant instruits qui, pendant tant de siècles, malgré des déceptions accumulées et constantes, ont eté les dupes, aveugles jusqu’à la ruine, serviles jusqu’au crime, des alchimistes ? Ils ne se sont complus dans cette aberration que faute d’avoir une petite notion, toute petite, celle qu’il y a des corps doués de propriétés invariables.

Cet ouvrier, ce paysan, et même ce petit bourgeois écoutera l’alchimiste social, l’assurant que l’Etat peut faire de la richesse à son gré, le combler dé munificences, lui assurer de larges gains, des rentes à la fin de ses jours, élever ses enfants, doter ses filles, lui donner des transports gratuits, lui faire vendre cher ses produits et acheter bon marché ses objets de consommation ; qu’il suffit pour obtenir toutes ces félicités et ces résultats contradictoires d’avoir foi en certains mots comme celui de socialisme, de répéter certaines maximes, comme des prières, d’exiger qu’elles soient écrites dans la loi ; et ce naïf finira par être convaincu que, si la terre ne se transforme pas du jour au lendemain en Eldorado, c’est la faute des gouvernants qui, par un satanique mauvais vouloir, empêchent la réalisation de ces miracles. Il écoutera, avec une passion avide, l’astrologue social dont l’horoscope lui annoncera un bouleversement dans lequel il deviendra le premier et les autres les derniers. C’est le paradis mis à la portée de sa main.

Essayez de prêcher la résignation à l’homme [17] condamné à un travail pénible, rebutant, fatigant, dangereux, et dont la rémunération est loin de correspondre, non seulement à ses désirs qui sont illimités, mais même à ses besoins immédiats : pourquoi donc vous prêterait-il une oreille docile ? Si vous lui proposez comme dérivatif le paradis à la fin de ses jours, il vous répondra que ce séjour merveilleux est trop loin pour que l’espérance d’y demeurer éternellement soit une compensation suffisante à son malaise présent ; et beaucoup ajouteront qu’il ne leur présente pas un caractère de certitude suffisant pour les engager à renoncer aux jouissances dans cette vie.

Non, ce ne sont point des phrases édulcorées, des considérations morales, des berquinades, des tableaux de la vie du brave ouvrier, laborieux, économe, sobre, bon père, bon époux, des récits de la morale en action qui peuvent détourner les foules des alchimistes sociaux.

Il n‘y a qu’un moyen d’action qui soit digne des publicistes, des hommes d’État qui ont conscience de leur tâche : c’est de leur exposer la vérité, réelle, brutale, telle qu’elle est, sans fard, dépouillée d’oripeaux. C’est de faire pour tous la démonstration, nette et précise, des conditions des problèmes politiques, économiques et sociaux.

Les partisans de l’ancien régime vous disent souvent : La France était jadis unie dans la personne de son roi, dans sa foi monarchique et religieuse. Cette unité faisait sa force. Maintenant qu’elle a disparu, la France va à l’aventure et tombe dans l’anarchie. Comment reconstituerez-vous son unité morale ?

Sans examiner le point de fait de savoir si cette [18] unité demandée par les légistes du temps de Louis XI et poursuivie par Richelieu et Louis XIV n’avait point de nombreuses fissures, je reconnais qu’il est nécessaire pour un peuple d’avoir une unité intellectuelle et morale. — Mais peut-elle se concilier avec l'esprit d’examen et de libre discussion ? — Oui, par l’uniformité de méthode.

« Toute connaissance exacte, dit Huxley, est de la science et tout raisonnement juste est du raisonnement scientifique. » Nous devons donc déterminer le caractère et les procédés de la méthode à laquelle la science doit tous ses progrès, afin que nous prenions l’habitude de les transporter dans la science sociale.

Aristote avait distingué les vertus en vertus intellectuelles et en vertus morales. Les premières ont pour but la vérité, les secondes la vertu ; et les anciens philosophes faisaient de la connaissance du bien, de la manière de se conduire, la souveraine science, la philosophie. Buckle, s’inspirant de Condorcet, a posé la question de la manière suivante : Le progrès moral se rapporte à nos devoirs, le progrès intellectuel à notre connaissance. Consentir à faire son devoir, voilà la partie morale ; savoir comment l’accomplir, voilà la partie intellectuelle. Le progrès est le résultat de la double action de ces éléments du progrès mental. Or, nous trouvons dans les vieux livres de l’Inde, de la Chine, de la Judée, de la Grèce, et même chez des peuples qui n’ont aucun livre, les mêmes maximes : faire du bien à autrui, contenir sa passion, honorer ses parents. Elles constituent avec deux ou trois autres préceptes dans le même sens, tout le stock des vérités morales amassé par [19] l’humanité. Elles sont stationnaires. Les vérites intellectuelles nées de l’esprit d’examen sont seules progressives. Les gens, qui en brûlaient d’autres au nom de la religion, se croyaient vertueux. C’est le progrès intellectuel qui a supprimé ces pratiques. Les diplomates du traité de Westphalie (1648) n’étaient ni personnellement ni intentionnellement vertueux ; mais en éliminant la question religieuse des guerres européennes ils ont fait un grand acte moral. Actuellement aucun ministre n’oserait dire, comme Lord Shaftesbury en 1672 : « Il est temps de faire la guerre à la Hollande pour rétablir notre commerce ; » comme Lord Hardwicke, en 1743 : « Il faut ruiner le commerce de la France pour nous ouvrir des débouchés sur le continent ! » La théorie des sentiments moraux d’Adam Smith n’a pas eu grande action sur la direction de l’humanité ; mais Buckle a pu dire avec raison de son traité de la Richesse des nations que « c’est probablement le livre le plus important qu’on ait jamais écrit et qu’il a plus fait pour le bonheur de l’homme » que tant d’agitations qui, le plus souvent, ont manqué leur but. Quand les philosophes français et les physiocrates élaboraient dans leurs cabinets respectifs les Principes de 89, ils faisaient plus pour le développement de l’humanité que tous les prédicateurs qui enjoignaient dans leurs chaires la charité et l’humilité aux grands, l’obéissance et la résignation aux petits[13]. Quand les employeurs et les travailleurs seront convaincus de la vérité des lois économiques, qu’ils les connaîtront, qu’ils sauront que les [20] économistes ne peuvent pas plus « abroger la loi de l’offre et de la demande » que les physiciens « la loi de la pesanteur », que ce qu’il s’agit de faire, c’est d’en chercher la meilleure application possible, les guerres sociales auront disparu comme ont disparu aujourd’hui les guerres religieuses. Les vertus morales sont aussi impuissantes à établir la paix sociale qu’elles l’ont été pour empêcher des guerres commerciales. On ne peut y parvenir que par la vertu intellectuelle ; Et qu’est-ce ? c’est la rigueur dans la méthode.

Loin de flatter des préjugés sous prétexte de sentiments, d’essayer de palliatifs empiriques, il faut apporter, dans l’étude de tous les phénomènes sociologiques la rigueur des procédés de la méthode objective.

Chapitre V — Les lois naturelles ↩

[21]Caractère des lois naturelles. — Une loi naturelle est un rapport constaté entre des phénomènes déterminés. — Elle devient une puissance mentale et une puissance matérielle. — Ses preuves. — Netteté de ses conséquences. — Non à cause de, mais conformément à… — La loi de la chute des corps. — La loi de l’offre et de la demande. — Loi humaine. — Une loi humaine est d’autant plus efficace que la sanction en est plus précise et plus immédiate. — Principe établi.

Il est nécessaire, tout d’abord, de rappeler le véritable caractère d’une loi scientifique.

Les phénomènes de cet ensemble de matières et de forces que nous appelons la Nature, sont tous liés les uns aux autres d’une manière intime. Si nous les séparons, si nous les définissons, si nous les classons, c’est en vertu d’une action mentale, l’abstraction. Quand nous parlons donc d’une « loi naturelle », il ne faut pas s’imaginer qu’elle est de celles que Moïse a rapportées du Sinaï. Elle n’est gravée sur aucune table de pierre ; elle n’a été édictée par personne. [22]

Un exemple. On a pu mesurer, par différents procédés, les espaces parcourus par un corps qui tombe librement, et on en est arrivé à établir :

1° Que tous les corps, dans le vide, tombent avec une égale vitesse ; 2° que les espaces parcourus par un corps qui tombe dans le vide sont proportionnels aux carrés des temps employés à les parcourir ; 3° que les vitesses acquises par un corps qui tombe dans le vide sont proportionnelles aux temps écoulés.

Quand une certaine cause est toujours suivie d’un certain effet, nous appelons cette constance de relations loi naturelle.

Une loi naturelle est un rapport constaté entre des phénomènes déterminés.

Cette loi, dit fort bien Littré[14], devient une puissance mentale, car elle se transforme en instrument de logique ; une puissance matérielle, car elle nous donne le moyen de diriger les forces naturelles.

Une telle loi n’admet aucune exception. Son exactitude se prouve par la netteté de ses conséquences. Huxley a remarqué avec juste raison que la loi naturelle, fixée par nous, n‘est pas la cause des phénomènes ; mais elle indique les phénomènes qui se produiront, dans certaines circonstances, d’une manière implacable. Si vous jetez une pierre par la fenêtre, vous la voyez tomber immédiatement. Ce n’est pas à cause de la loi de la pesanteur qu’elle tombe, mais conformément à la loi de la pesanteur que l’homme a pu préciser ; elle ne tombe pas avec les vitesses que nous venons de rappeler à cause des [23] lois des espaces et des vitesses, mais conformément à ces lois.

La loi de l’offre et de la demande n’est pas la cause de la baisse ou de la hausse du prix des marchandises. C’est une formule d’après laquelle on est certain que si, sur un marché, il y a plus de marchandises offertes que de marchandises demandées, leur prix baissera, et que, si le contraire se produit, leur prix haussera.

La loi élaborée par le législateur a le même caractère. Il fixe certains rapports et détermine certains effets qui résulteront de l’observation ou de la non-observation de la loi.

Telle ou telle loi vous oblige à payer tel impôt. C’est une obligation dont vous vous déchargeriez volontiers sur votre voisin, avouez-le entre nous, si bon citoyen que vous puissiez être. Cependant vous payez ; pourquoi ? Non pas à cause de la loi, mais à cause des effets qu’elle comporte.

Vous savez que la loi a des sanctions qui la rendent obligatoire et que, si vous ne vous y conformiez pas volontairement, vous y seriez contraint. Par accoutumance, vous accomplissez aisément ce devoir, de même que lorsque du cinquième étage vous voulez descendre dans la rue, vous consentez sans hésitation aux détours de l’escalier au lieu de prendre la verticale.

Une loi humaine est d’autant plus efficace que la sanction est plus précise et plus immédiate.

En constatant le caractère et l’efficacité des lois naturelles, nous en arrivons déjà à déterminer, dans une formule, un des caractères des lois positives. Nous venons d’établir un principe.

Chapitre VI — Des faits et des chiffres ↩

[24]Les faits et les chiffres ne sont que des rapports. — Les superstitions. — Corrélation entre les faits. — Post hoc, ergo propter hoc. — Les a priori français et anglais. — Les enquêtes. — Qui fait l’enquête ? — Les enquêtes sur les tarifs de douanes. — Contradictions morales. — Les déposants. — Les intérêts particuliers et l’intérêt général. — L’enquête sur la crise économique de 1884. — L’enquête sur la grève d’Anzin. — Compétence de l’État. — Dangers de ces enquêtes. — Nécessité des principes.

J’entends le théoricien de l’empirisme me dire :

— Moi aussi, je suis un objectiviste ; mais j’ai peur de vos lois dites scientifiques quand elles s’appliquent aux phénomènes sociaux. Je ne veux que des faits et des chiffres.

— Mais qu’est-ce qu’un fait ? est-ce qu’un fait est isolé ? un fait n’est qu’une résultante et une cause. Quelles en sont les causes, les ramifications, les conséquences ? et les chiffres ? vous les étalez sur un tableau noir : ils ne signifient rien par eux-mêmes. Ce sont les relations des faits et des chiffres [25] qui ont de l’importannce ; et ils ne prouvent que si vous établissez les liaisons qui peuvent exister entre eux.

Les superstitions reposent sur des faits dépourvus de rapport. Si vous vous embarquez un vendredi au Havre et rencontrez une tempête qui traverse l’Atlantique ; si vous trouvez un corbeau le matin et faites un mauvais marché dans la journée, vous voudrez, en vain, établir une corrélation entre ces faits, vous ne pourrez le justifier. Ce ne sont pas seulement les intelligences primitives qui ont une tendance à essayer de coordonner des actes sans lien entre eux. A tout instant, les médecins commettent l’erreur bien connue, qualifiée par ces mots : Post hoc, ergo propter hoc, « après, donc parce que ». Dans les polémiques de la presse et du Parlement, au sujet de telle ou telle mesure politique, de telle ou telle loi, chacun cherche à établir, selon son opinion et son parti, une relation de cause à effet qui n’existe souvent qu’à l’état subjectif.

On a dit qu’en science sociale, les Anglais partent d’un a priori et ensuite accumulent les faits pour le confirmer, tandis que les Français et les Latins se contentent d’un a priori tout seul.

Je considère qu’Howard a rendu un grand service quand, en 1773, pour la réforme des prisons, il essaya d’appliquer la méthode d’observation en provoquant des enquêtes[15]. Le théoricien de l’empirisme en est volontiers partisan. Elles donnent, en effet, des faits et des chiffres. Est-ce à dire qu’elles soient infaillibles ? [26]

D‘abord, qui fait l’enquête ? Nous en avons vu des enquêtes : l’Enquête sur les Actes du gouvernement de la Défense nationale, l’Enquête sur les marchés, l’Enquête sur les Faits administratifs de 1888, l’Enquête sur le Panama.

Les membres de ces commissions d’enquête n’avaient-ils donc d’autre préoccupation que la recherche de la vérité ? Aucun n’y attachait-il des intérêts politiques dans un sens ou dans un autre ? Avaient-ils tous fait abstraction de préoccupations de parti et de haines personnelles ou politiques ? N’y en avait-il pas, au contraire, qui s’étaient fait mettre dans ces commissions avec la passion et le désir d’y établir des guillotines morales et de s’élever au pouvoir sur les cadavres de leurs victimes ? Ce n’étaient pas des juges, c’étaient des adversaires des uns ou des autres. M. Delahaye a dénoncé 170 ou 104 — les chiffres ont varié — députés, comme ayant été corrompus par la Compagnie de Panama. Les ministres, sans faire une réserve, les députés qui étaient injuriés, le président, qui était dans les suspects, laissent se produire ces outrages et ces accusations ! La Chambre a obéi servilement à ces injonctions, et a nommé une commission d’enquête moins pour les contrôler que pour les corroborer. Elle ne réfléchit même pas que si l’accusation était vraie, elle devait se récuser ; car c’étaient les parlementaires qui étaient sur la sellette, et ils ne devaient pas à la fois être juges et partie. Elle ne connaissait pas les noms des accusés. Elle pouvait donc nommer parmi les enquêteurs des gens exposés a être enquêtés eux-mêmes : et le fait s’est produit.

Qu’ont prouvé toutes ces enquêtes ? Qu’ont prouvé [27] l’enquête de 1888 et l’enquête de 1892 ? Elles ont développé la passion calomniatrice, introduit dans le Parlement des mœurs de délation, fait germer et éclore des ferments de haine et excité dans le public des curiosités malsaines et dépravées, en lui faisant croire que la politique, pour les uns, était l’art d’exploiter le pays au profit d’intérêts privés et, pour les autres, le devoir de dénoncer ces corruptions.

En même temps qu’on érige en maxime de morale farouche, que jamais celui qui a reçu un mandat électif ne doit le faire servir à ses intérêts privés, si on nomme une commission d’enquête sur les tarifs de douanes, des candidats demandent à en être membres en disant : « Nommez-moi ! car je suis propriétaire, et par conséquent, compétent pour défendre les intérêts de l’agriculture. » — « Nommez-moi ! car je suis métallurgiste, et par conséquent, je saurai défendre les intérêts de la métallurgie. » — « Nommez-moi, car je suis filateur de coton, et par conséquent compétent pour défendre les intérêts de la filature… Nommez-moi, afin que je puisse défendre mes intérêts privés contre l’intérêt général. » Cette qualité, hautement invoquée, qui devrait être un motif d’exclusion, devient un motif d’élection ; et la commission nomme pour chaque genre de production, comme rapporteur, le personnage le plus intéressé à sa protection. Cette commission fait une enquête et entend les dépositions ; mais qui entend-elle ? Des producteurs, des fabricants, des industriels, des propriétaires, des agriculteurs, tous gens qui se croient intéressés, chacun de son côté, à supprimer la concurrence étrangère à l’aide de tarifs de douanes. Si un original [28] demande à être entendu comme simple consommateur, on lui répond que la commission n’a rien à faire avec lui. Les consommateurs, étant tout le monde, sont mis à la porte. Le fait s’est produit, en 1881, pour M. Marc Mautrel, de Bordeaux.

Des enquêtes faites dans ces conditions peuvent fournir des renseignements de détail qui sont à contrôler. Mais elles sont surtout le tableau des prétentions de certains producteurs, et elles ne prouvent pas qu’il faille leur sacrifier l’intérêt genéral du pays.

On a fait aussi des enquêtes sur les conditions du travail, sur la crise économique. A propos de la grève d’Anzin, en 1884, M. Clemenceau demanda une enquête : proposition facile, qui n’engage à rien, qui ne préjuge aucune solution, qui vous donne l’apparence de faire quelque chose. M. Clémenceau montrait la notion qu’il a de la méthode, en disant : « Faites une enquête ! deux jours suffiront ! »

Lui-même ne déposa son rapport qu’une fois la grève terminée ; et elle avait duré cinquante-six jours. Qu’y trouve-t-on ? des dépositions d’ouvriers et d’administrateurs des mines. Les ouvriers voudraient gagner davantage et travailler moins ; les directeurs des mines disent qu’ils ne peuvent pas donner plus. Est-ce qu’une commission d’enquête est compétente pour trancher ces différends ? Est-ce qu’elle peut dire aux industriels : « Je vais fixer les salaires que vous donnerez ! Si vous vous ruinez, tant pis ! je vous l’ordonne. »

Des enquêtes de ce genre ont l’inconvénient de donner à, un certain nombre de personnes, l’envie de croire qu’un gouvernement a des pouvoirs qu’il ne [29] saurait avoir ; que le législateur peut intervenir à son gré dans les contrats privés : elles font plus pour la propagation des idées socialistes que les prédications de leurs plus farouches apôtres.

Nous citons ces exemples afin de démontrer la nécessité pour les hommes politiques, gouvernants et législateurs, de fixer certaines vérités générales qui les préserveront de pratiques trop souvent employées dans les investigations sociales ou politiques, quelque bonne foi qu’on y apporte.

Chapitre VII — Caractère de certitude des lois sociologiques ↩

[30]Certitude de certaines lois économiques. — La règle d’Auguste Comte. — La complication des hypothèses. — Utilité des généralisations. — Kepler et Newton.

Le théoricien de l’empirisme continue ses objections en me disant :

— Vous montrez vous-même la difficulté d’appliquer la méthode objective aux phénomènes sociaux. Les lois qui ont été dégagées de leur observation ont-elles et pourront-elles jamais avoir le caractère de certitude des lois dégagées par les sciences mathématiques, physiques ou biologiques ?

À cette objection, deux réponses. D’abord, certaines lois sont vérifables tous les jours, à chacun de nos actes, par chacun de nous ; la sanction est précise et immédiate. Il ne peut y avoir aucune incertitude à leur égard. De ce nombre sont des lois économiques dont je ne citerai qu’une en ce moment : la loi de l’offre et de la demande. [31]

Quant aux autres qui n’ont pas encore acquis ce caractère de précision, nous devons essayer de les déterminer en suivant rigoureusement la règle d’Auguste Comte : — « Construire l’hypothèse la plus simple que comporte l’ensemble des documents à notre disposition. »

Tout à l’heure, j’ai parlé du fou qui s’imagine avoir une horloge dans le ventre. Questionnez-le. Poussez-le à bout. Il vous racontera comment il l’a eue. Vous lui faites une objection. Il y répond par une autre affirmation. Plus vous le pressez, plus il multiplie les hypothèses.

Écoutez un club des légendaires madame Pipelet. Sur la plus petite observation, d’une suscription de lettre, d’un mot surpris, elles construiront des romans aussi enchevêtrés et invraisemblables que ceux de Ponson du Terrail. Rocambole répondait à leur intellect.

Les astrologues et les alchimistes multipliaient les hypothèses : ils le faisaient par penchant naturel, vice de méthode ; ils se complaisaient d’autant plus dans ces opérations compliquées qu’elles leur donnaient plus de prétextes pour excuser leurs avortements.

On peut dire que la politique paraît d’autant plus compliquée qu’on s’éloigne davantage des milieux où elle s’exerce dans toute son intensité. Quelquefois, j’ai été stupéfait en entendant quelqu’un, dépourvu de toutes sortes d’informations, me révéler les mystères de la politique intérieure et extérieure, raconter les plus secrètes pensées des empereurs, rois, ministres, avec tant d’assurance que j’aurais peut-être pu [32] croire qu’il avait un don de divination, s’il ne s’était pas avisé de vouloir me révéler les miennes, avec des plans et des projets auxquels je n’avais jamais pensé.

Il est possible que quelques-uns des documents indispensables soient connus d’une manière incomplète ou insuffisante. Cependant nous ne devons pas craindre d’essayer d’en tirer les conséquences possibles. La généralisation que nous ferons ne servirait-elle que de point d’appui à la critique que nous aurions encore rendu un service. Les critiques des généralisations scientifiques antérieures ont été les instruments des progrès scientifiques. Et nous savons qu’une généralisation, ne représentant pas la vérité complète, mais en approchant, peut rendre de grands services.

Les trois lois de Kepler ne sont pas d’une rigueur absolue : et cependant c’est sur elles que repose toute l’astronomie planétaire.

L’accord du calcul de Newton avec les résultats de l’expérience n’eût pas été complet sur l’identité entre la force qui retient la lune dans son orbite et la gravité à la surface de la terre, s’il eût été obligé de tenir compte de diverses causes perturbatrices ; mais elles étaient alors inconnues et furent corrigées par des compensations fortuites de petites erreurs.

Chapitre VIII — Le danger des principes ↩

[33]Nécessité de la vérité quand même. — L’escroquerie intellectuelle.

Les principes et leurs applications.

Le théoricien de l’empirisme s’écrie : — Mais les principes que vous dégagez peuvent être dangereux !

C’est parce que les clergés ont cru la géologie, la chimie, l’évolution biologique dangereuses, qu’ils les ont combattues avec tant d’acharnement. Ils ont pu retarder le progrès de ces sciences, paralyser certains savants, dont le caractère n’était pas à la hauteur de l’intelligence. Mais où sont leurs objections, aujourd’hui ? Disparues, évanouies. Il ne leur en resterait que l’humiliation, si elles n’étaient pas oubliées.

C’est une lâcheté inutile que d’ériger la dissimulation de la vérité en méthode par peur de ses conséquences. Cette escroquerie intellectuelle a l’inconvénient, non seulement de provoquer de terribles réactions de la part de ceux qui en ont été victimes ; mais [34] elle provoque chez beaucoup le droit de dire avec vraisemblance : « On ne nous dit pas la vérité ! » — et de jeter ainsi l’esprit de méfiance parmi ceux qu’il faudrait éclairer.

Les chefs du socialisme représentent aujourd’hui leurs adversaires comme des hommes attachés au passé par leurs préjugés et leurs intérêts, des rétrogrades qui redoutent les innovations, alors que ce sont eux, comme je l’ai prouvé dans la Tyrannie socialiste, qui sont des rétrogrades et des arriérés, imbus de préjugés dont les racines plongent dans les profondeurs les plus lointaines des civilisations de l’âge de la pierre, non seulement polie, mais brute.

Il faut leur opposer la vérité sans ambages, sans détours. Les principes sont ce qu’ils sont. On aura beau les nier, ils n’en existeront pas moins avec leurs conséquences obligatoires. Il faut repéter avec J-B. Say :

« Ce n’est pas raisonner sagement que de s’élever contre les principes d’une science par le motif qu’il peut être dangereux de les appliquer à contretemps[16]. »

Chapitre IX — Les systèmes et la pratique ↩

[35]Apologie du hasard. — Nécessité du système. — Qualité du système.

Enfin, le théoricien de l’empirisme a un dernier argument :

— Vous n’êtes pas un homme pratique, vous êtes un homme à système.

Cette accusation est grave et fait de vous, dans la plupart des milieux politiques, un homme suspect ; et cependant elle tend à ériger en système que les meilleurs de nos gouvernants et de nos administrateurs doivent être des imprévoyants qui agissent eu petit bonheur, sans plan, sans méthode, au hasard des circonstances.

Si une maison de commerce était gérée de cette manière, chacun n’hésiterait pas à en prédire la ruine. On en arrive à cette contradiction que ce qui serait absurde pour les affaires privées, ce qui est impossible en fait, est considéré comme sage, excellent, [36] recommandable pour les affaires publiques, et que la seule manière de les gérer correctement, ce serait de les livrer à l’aventure. De quelque manière qu’on juge leur œuvre, on est forcé de reconnaître que des hommes comme Richelieu et Colbert, qui ont laissé leur empreinte si fortement marquée sur la France, étaient des hommes à système, et qu’est-ce que l’histoire politique ? sinon l’étude des divers systèmes qui ont dominé à diverses époques la direction de divers pays.

Un pilote prend des alignements, laisse de côté les zones dangereuses ; et une fois son parti arrêté, il s’y tient. Mais avant de le prendre, il a réfléchi : vaudrait-il mieux qu’il se laissât aller à tous les courants et, sous le coup de chacune de ses impressions successives, changeât de route ?

Tout homme qui ne se dirige pas d’après un système, c’est-à-dire un ensemble de conceptions liées entre elles et se prêtant un appui mutuel, est un imprévoyant qui doit être disqualifié. Il n’y a qu’une question : savoir si telles ou telles conceptions ont une base objective ou si elles ne sont que subjectives ; si elles sont réellement liées les unes aux autres ou en contradiction les unes avec les autres. La nécessité du système ne fait pas de doute ; ce qui importe, c’est la qualité du système.

Livre 2 — Les principes de 1789

Chapitre I — Erreur des contempteurs ↩

[37]Le Centenaire de 89. — I. La condamnation des « immortels principes ». — II. Rayonnement extérieur des principes de 89. — III. La révolution anglaise. — Différence. — Les amendements à la constitution des États-Unis et la Déclaration des Droits. — IV. Les principes de 89 sont des conceptions concrètes. — Les cahiers des États généraux.

I. — La France a célébré avec beaucoup d’éclat, de pompe et de retentissement le Centenaire de 89. La tour Eiffel s’est dressée comme un symbole de la puissance industrielle de notre époque, écrasant du haut de ses trois cents mètres les cent quarante-deux mètres de la pyramide de Chéops et les cent cinquante-six mètres de la flèche de la cathédrale de Cologne.

Mais il a manqué au centenaire de 1789 la [38] conviction de la grandeur de la date que nous célébrions. Le seul mot juste qui ait été dit à propos de l’ouvrage de Taine sur la Révolution, l’a été par M. Brunetière, dans la Revue des Deux Mondes, quand il a évoqué le caractère religieux et catholique, dans le sens d’universel, de la Révolution. Elle n’a pas été seulement un fait local, comme la révolution anglaise de 1688 ou l’affranchissement des colonies anglaises de l’Amérique du Nord. Cet acte a rayonné sur le monde. Cette date de 1789 est de celles qui marquent, dans la route de l’humanité, un point de départ. C’est une ère nouvelle.

Des publicistes, inspirés par M. Taine, ont profité du Centenaire pour railler agréablement « les immortels principes ». M. Freppel a fait un livre de protestation[17], dans lequel il prophétise « la réaction des réalités contre les chimères et les fictions ». D’autres, qui n’étaient même pas chrétiens, ont repris contre « les immortels principes » les anathèmes fulminés par de Bonald et de Maistre ; d’autres ont répété que la Révolution était le produit de « l’esprit classique », que l’œuvre de l’Assemblée nationale était le résultat de « la raison raisonnante » ; qu’elle n’était qu’une abstraction métaphysique, et, au nom d’une prétendue méthode historique, empruntée à l’Allemagne, se sont mis à lancer toutes sortes de pierres « contre l’arche sainte[18] ». D’autres, comme M. Charles Benoist[19], ont réédité les critiques de Bentham. M. de Mun s’unissait, en même temps, aux socialistes pour essayer de [39] détruire, au point de vue de la liberté économique, l’œuvre de la Révolution ; et tous s’entendaient pour célébrer « le bon vieux temps » des corporations, maîtrises et jurandes.

Pendant que nous allions à Versailles, le 5 mai 1889, célébrer l’œuvre de nos pères, on essayait de la saper dans l’opinion ; des gens qui se prétendent « avancés », s’efforçaient de faire une législation de privilèges et de castes, d’accord avec les descendants des émigrés ; et cette œuvre continue.

Petits doctrinaires, réactionnaires de tempérament, de passion et d’opinion, socialistes révolutionnaires et germanisés, regardent de haut « les immortels principes ». Ils les traitent de vieilles lunes qu’il est temps de remiser avec celles de Villon. Si vous montrez quelque étonnement, on vous rit au nez et on hausse les épaules.

— Vous n’êtes pas dans le train. Vous croyez à ces antiques machines-là, vous ? Et vous vous imaginez être un libre penseur ! Vous n’êtes qu’un métaphysicien, produit de l’esprit classique. Taine l’a dit, et nous le répétons.

II. — M. Ferneuil insiste dédaigneusement sur « la stérilité des principes de 89 ». Il affirme « qu’ils n’ont pas conquis le monde ».

Il oublie de nous montrer la nation dans laquelle il n’y ait rien eu de changé depuis 1789, et qui n’en ait ressenti le formidable contre-coup. Les émigrés eux-mêmes se chargeaient de les propager et, en 1795, Mallet du Pan se plaignait amèrement « que tous ceux qui se trouvaient à la Cour d’Autriche en fussent infectés. » [40]

Il oublie, ce partisan de la méthode historique, l’enthousiasme qu’ils excitèrent en Belgique, en Hollande ; en Italie, dans l’Allemagne du Rhin, en Suisse, où nos armées furent accueillies comme des libératrices : et, si Napoléon put promener si aisément le drapeau tricolore dans toute l’Europe, c’est que ce drapeau les portait dans ses plis. Dans toute l’Allemagne, en Espagne, en Pologne, en Illyrie, en Dalmatie, même en Russie, partout les peuples en gardèrent si bien l’empreinte que les dynasties des Habsbourg, des Hohenzollern, des Romanoff furent obligées de s’en inspirer pour grouper leurs peuples autour d’elles. Non seulement la Charte de 1815 fut obligée de respecter les principes de 89, mais ce furent eux qu’évoquèrent dans leurs efforts de libération tous les peuples opprimés en Espagne, à Naples, en Piémont, en Grèce, en Belgique, ceux des États du Pape, des États secondaires de l’Allemagne, qui demandaient des constitutions, ceux de l’Amérique espagnole et portugaise, en proclamant leur indépendance ; et sont-ils donc complètement étrangers à l’affranchissement des serfs en Russie?

Si nous ne comprenons plus très bien aujourd’hui en France l’influence exercée par les Principes de 89, il y a un siècle, c’est qu’elle a été trop profonde. Nous ne pouvons plus nous représenter la situation sociale et politique de la France telle qu’elle était à la mort de Voltaire (1778) ou de Diderot (1784). Quand nous parlons de l’ancien régime à des ouvriers et à des paysans, ils le considèrent comme une histoire aussi ancienne que celle des Égyptiens ou des Babyloniens.

Si la célébration du Centenaire de 89 n’a pas [41] provoqué plus d’enthousiasme intime, c’est qu’il manquait d’actualité. L’œuvre de nos pères a été si complète qu’elle a enseveli, même dans notre souvenir, les destructions qu’elle a accomplies. Et alors, comme si la Déclaration des Droits de l’homme n’avait pas reçu d’application, des hommes étonnés, comme MM. Ferneuil et Charles Benoist, s’éveillent et disent : — Les immortels principes ? Qu’est-ce que c’est que ça ?

III. — On oppose la révolution anglaise de 1688 à la Révolution française. Est-ce qu’il y a la moindre analogie entre une révolution se réclamant du « pacte primitif conclu entre le roi et le peuple », se faisant au cri : « Un parlement libre et la religion protestante ! » et la Révolution française[20] ?

On oppose la Déclaration des Droits des États-Unis à celle de la France : est-ce que la situation était la même ? et cependant, il n’y a pas de différence dans la conception des droits essentiels qui doivent être assurés à l’homme des deux côtés de l’Atlantique.

Les amendements à la Constitution des États-Unis du 17 septembre 1787 sont des garanties de droits : liberté de la parole, de la presse, de religion et de réunion ; liberté individuelle, sécurité de la propriété ; et l’article IX ajoute : « L’énumération faite, dans cette Constitution, de certains droits ne pourra être interprétée de manière à exclure ou à affaiblir d’autres droits consacrés par le peuple. »

Or, quels sont les principes dégagés par la Déclaration des droits de l’homme ? [42]

Liberté, propriété, sûreté, égalité devant la loi ; — accessibilité de tous à toutes les fonctions, selon les capacités ; — garanties de la liberté individuelle ; liberté des opinions, même religieuses ; liberté du travail ; — l’impôt réel et proportionnel perçu exclusivement au profit de l’État sans privilège ; — consentement de l’impôt et contrôle des finances ; — contrôle de l’administration publique ; séparation des pouvoirs.

IV. — Mais, à la suite de M. Taine, on prétend que la Déclaration des Droits n’est qu’une conception abstraite ; et, ceci dit, on croit avoir tout dit.

Quant à moi, je le répète : je m’en tiens nettement aux Principes de 89, tant qu’on ne m’aura pas montré mieux.

Au point de vue de la méthode, je vais prouver que, loin d’être des conceptions abstraites, ce sont des conceptions concrètes, que loin d’être des produits subjectifs, les Principes de 89 reposent sur des réalités objectives. Si on peut reprocher au texte de la Déclaration certaines formes métaphysiques, ces principes sont très positifs, très réalistes, et impliquent une application très perceptible et très nette.

Les prétendus disciples de la méthode historique qui les font jaillir de l’imagination de Rousseau, non seulement commencent par confondre 93 avec 89, mais ils négligent les énormes volumes qui contiennent les Cahiers des États généraux. Ils n’oublient que ce détail. Autrement s’ils s’étaient donné la peine d’interroger cette enquête, ils en auraient compris l’origine.

Chapitre II — Les faits et les principes ↩

[43]I. L’absolutisme royal et la liberté politique. — Les Droits du Roi et les Droits de l’Homme. — II. Désordres dans les finances. — Nécessité du contrôle. — Inégalités de l’impôt. — Impôt réel et proportionnel. — III. Extermination des hérétiques. — Liberté religieuse. — Persécutions contre la pensée. — Liberté de penser. — Lettres de cachet. — Liberté Individuelle. — IV. La noblesse, ses privilèges. — Droits féodaux. — Principes de légalité. — Le clergé. — Protestants et juifs. — L’égalité. — V. Multiplicité des lois et des juridictions. — Égalité de tous devant la loi. — La loi une pour tous.

I. — Loin de moi l’idée de refaire le tableau de la France en 1789. Il a été fait et bien fait par beaucoup[21]. Mais puisque des publicistes, au nom de leur méthode historique, oublient l’histoire afin de répéter que les principes de 1789 ne sont que des éclosions métaphysiques, je crois utile de montrer, en quelques lignes, leur raison d’être objective. Les abus, les injustices, [44] les barbaries dont ils sont la contre-partie étaient tels que beaucoup de ceux qui en profitaient étaient obligés de les condamner. La Déclaration des Droits a creusé le fossé entre l’ancien régime et le droit public moderne.

La maxime des Césars de Rome et des empereurs de Byzance : Quidquid principi placuit legis habet vigorem, « le bon plaisir du prince, voilà la loi », fut traduite sous Philippe le Bel, par les « Chevaliers de la loi » en celle-ci, non moins expressive : « Si veut le roi, si veut la loi. Jus est id quod jussum est. » Après les troubles de la Ligue, le Tiers-État, aux États de 1614, proclama la divinité de la monarchie, et Bossuet déclare que « Dieu établit les rois comme ses ministres. Le prince ne doit rendre compte à personne de ce qu’il ordonne. »

Louis XIV affirme que « la volonté de celui qui a donné les rois aux hommes est que quiconque est né sujet obéisse sans discernement ». Cette affirmation est renouvelée à maintes reprises dans des circonstances solennelles par ses successeurs. Louis XVI répond aux observations du parlement, en 1787 : « C’est légal parce que je le veux. »

D’après ce système, dans la nation, il y a un homme et des sujets. Qu’a fait la Révolution ? Elle a opposé aux Droits du Roi les Droits de l’Homme.