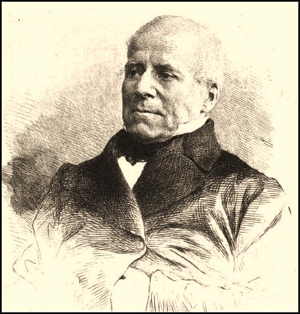

CHARLES DUNOYER,

"Esquisse historique des doctrines auxquelles on à donné le nom d'Industrialisme (1827)

Charles Dunoyer (1786-1862) |

|

[Created: 8 April, 2025]

[Updated: 5 May, 2025] |

Source

, "Esquisse historique des doctrines auxquelles on à donné le nom d'Industrialisme, c'est-à-dire, des doctrines qui fondent la société sur l'Industrie," Revue encyclopédique, Tome XXXIII. (Paris: Au Bureau central de la Revue encyclopédique, Janvier 1827).http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Dunoyer/Articles/1827_EsquisseHistorique/index.html

Charles Dunoyer, "Esquisse historique des doctrines auxquelles on à donné le nom d'Industrialisme, c'est-à-dire, des doctrines qui fondent la société sur l'Industrie," Revue encyclopédique, ou analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans les sciences, les arts industriels, la littérature et des baux-arts; par une réunion de membres de l'Institut, et autres hommes de lettres. Tome XXXIII. (Paris: Au Bureau central de la Revue encyclopédique, Janvier 1827).

Republished: Oeuvres de Charles Dunoyer. Revues sur les manuscrits de l’auteur. Tome troisième: Notices d’Économie politique (Paris: Guillaumin, 1870?), pp. 173-99.

This title is also available in a facsimile PDF of the original.

See also the English translation in HTML.

This book is part of a collection of works by Charles Dunoyer (1786-1862).

Esquisse historique des doctrines auxquelles on à donné le nom d'Industrialisme, c'est-à-dire, des doctrines qui fondent la société sur l'Industrie.↩

[368]

Il ne me semble pas qu'on eût aperçu, jusqu'à ces derniers tems, le rapport qui existe entre la science de l'industrie et la science de la société; c'est-à-dire entre la connaissance des lois suivant lesquelles toutes les professions utiles se développent, et celle des lois suivant lesquelles la société elle-même se perfectionne. Les philosophes du dernier siècle étaient plus portés à considérer l'industrie, relativement à la société, comme une cause de corruption et de faiblesse, que comme un principe de vie et une base d'organisation. Montesquieu, en remarquant que dans nos états modernes on ne parle que de manufactures, de commerce, de finances, de richesses, faisait assez entendre qu'on ne pouvait y posséder les vertus nécessaires pour avoir de bons gouvernemens. Rousseau déclamait contre les arts et les sciences, et il les présentait comme la source de tous nos vices et de tous nos maux. Quoique, depuis une longue suite de siècles, les classes les plus directement vouées à l'exercice des professions utiles n'eussent cessé de croître en richesses, en instruction, en moralité, en considération, en importance, on n'arrivait [369] pas à cette conclusion, pourtant si naturelle et si juste, que l'industrie est le principe vital et doit être le but d'activité de la société. Il ne paraît pas même que l'on se demandât quel devait être le but de l'activité sociale. On raisonnait sur l'organisation de la société, abstraction faite des lois qui président à ses progrès; et toute la politique se réduisait à disserter sur la nature, le principe, la forme des gouvernemens, ou bien à rechercher abstractivement quelle était, de toutes les formes de gouvernement, celle qui méritait la préférence.

Je ne crois pas me tromper beaucoup en disant que c'est là l'unique objet qu'on ait assigné jusqu'à ces derniers tems à la science qui traite de la société, à la science politique. Si je voulais remonter au-delà de dix années, j'aurais probablement quelque peine à trouver des écrivains qui, en traitant de la politique, générale ou particulière, fassent autre chose que raisonner sur des modes d'organisation sociale, abstraction faite du but d'activité de la société. On peut aisément vérifier la chose. On n'a qu'à se rappeler ce qui se publiait sur la politique il y a douze ans, après les événemens de 1814, et lorsque la destruction de tous les gouvernemens que la révolution avait élevés vint ouvrir tout à coup un champ si vaste aux spéculations des publicistes. S'agissait-il de politique générale? l'un proposait de reconstituer le pouvoir de l'église romaine [1]; l'autre, d'établir entre les puissances un équilibre bien pondéré [2]; un troisième, d'étendre à l'Europe le régime représentatif déjà existant dans quelques états, et au lieu de balancer les forces des puissances, de les subordonner toutes à l'autorité d'un parlement européen [3]. Dans les questions de politique particulière, il ne s'agissait de même que de constitutions, de formules. Les uns inclinaient pour la concentration des pouvoirs [4]; d'autres pour leur division et leur balance [5]. Dans la théorie et dans l'application, pour chaque état et pour l'Europe entière, il n'était question que d'organisation; nul ne [370] șongeait seulement à reconnaître le but d'activité des sociétés modernes, et à se demander en vue de quoi elles doivent être organisées.

Les écrivains économistes, qui vont davantage au fond des choses, et à qui la nature de leurs travaux aurait dû, ce semble, donner des idées moins superficielles de la politique, n'en faisaient de même qu'une pure affaire de formes. M. Say, suivant en cela, je crois, l'exemple de Smith, la définissait simplement la science de l'organisation des sociétés [6], sans dire pour quel genre de vie la société devait être organisée, quel but il fallait assigner à son organisation, ni même si cette organisation devait avoir un but; et il en faisait ainsi une chose tellement vaine, qu'à ses yeux mêmes et de son aveu, elle n'influe en rien sur la prospérité publique, et que les richesses sont essentiellement indépendantes de l'organisation de la société [7]. Je répète qu'en remontant au-delà de dix années, on a peine à trouver des auteurs qui voient dans la politique autre chose qu'une science de formes, la science de l'organisation des sociétés abstraction faite de leur but et des lois que suit leur développement.

Je dois dire, à la gloire de M. Benjamin Constant, qu'il est le premier écrivain, du moins à ma connaissance, qui ait fait remarquer le but d'activité des peuples de notre tems, et qui ait mis ainsi sur la voie de reconnaître quel est le véritable objet de la politique. Voici ce qu'on lit, dans son ouvrage sur l'esprit de conquête considéré dans ses rapports avec la civilisation européenne, ouvrage qu'il avait publié à l'étranger en 1813, et dont il donna une nouvelle édition à son retour en France, immédiatement après la première restauration :

« Tandis que chaque peuple autrefois formait une famille isolée, ennemie née des autres familles, une masse de peuples existe maintenant sous différens noms et sous divers modes d'organisation sociale, mais homogène par sa nature. Elle est assez forte pour n'avoir rien à craindre des hordes encore barbares; elle est [371] assez civilisée pour que la guerre lui soit à charge. Sa tendance uniforme est vers la paix... Nous sommes arrivés à l'époque du commerce, époque qui doit nécessairement remplacer celle de la guerre, comme celle de la guerre a dû nécessairement la précéder... La guerre était l'impulsion sauvage; le commerce est le calcul civilisé. Il est clair que plus la tendance commerciale domine, et plus la tendance guerrière doit s'affaiblir. Le but unique des nations modernes, c'est le repos, avec le repos l'aisance, et comme source de l'aisance, L'INDUSTRIE. La guerre devient chaque jour un moyen plus inefficace d'atteindre ce but. Ses chances n'offrent plus aux individus et aux nations des bénéfices qui égalent les résultats du travail paisible et des échanges réguliers [8] »

Ces énoncés n'étaient pas absolument irréprochables. M. Benjamin Constant, en disant que l'aisance est l'unique but des nations modernes, semblait insinuer que les hommes n'ont que des besoins physiques à satisfaire, ce que l'auteur du Traité sur la Religion aurait peut-être maintenant quelque peine à reconnaître, et ce qui n'est certainement pas exact. Le but des nations modernes est l'aisance; avec l'aisance, la dignité, la considération, la gloire, l'illustration; et, comme source de tous ces biens, l'exercice moral et éclairé de toutes les professions utiles, ou, comme s'exprime M. Benjamin Constant, l'industrie, qui embrasse en effet toutes les professions utiles à la société. Mais, quoique la proposition de l'habile écrivain manquât peut-être d'exactitude dans la forme, elle n'était pas moins très-importante au fond. C'était la première fois qu'on montrait nettement la différence existante entre les anciens et les modernes; c'était la première fois qu'on faisait remarquer aux peuples modernes qu'ils dirigent leur activité vers l'industrie. L'observation, qui maintenant semblerait triviale, était alors extrêmement nouvelle, et je crois me souvenir qu'on en fut très-frappé.

Un ouvrage publié peu de tems après par un homme dont les [372] idées s'éloignaient beaucoup de celles de ce publiciste, contribua encore à arrêter les esprits sur son observation. Ce fut le curieux travail de M. Montlosier sur la monarchie française. Cet écrivain, en signalant ce qu'il appelait les usurpations des classes autrefois tributaires, en montrant comment ces classes industrieuses s'étaient affranchies et élevées, avait travaillé, sans le vouloir, à rendre extrêmement sensible la force vitale de l'industrie.

« Nous allons voir, avait-il dit, s'élever au milieu de l'ancien état un nouvel état, au milieu de l'ancien peuple un nouveau peuple. Nous allons voir un état double, un peuple double, un ordre social double marcher pendant long-tems parallèlement l'un à l'autre, s'attaquer ensuite et se combattre avec acharnement... Les propriétés mobilières se balancent avec les propriétés immobilières, l'argent avec la terre, les villes avec les châteaux. La science, de son côté s'élève pour rivaliser avec le courage, l'esprit avec l'honneur, le commerce et l'industrie avec les armes. Le nouveau peuple, s'élevant de plus en plus, se montre partout triomphant. Il défait les anciennes formes ou s'en empare; rompt tous les anciens rangs ou les occupe; domine les villes sous le nom de municipalités; les châteaux sous le nom de bailliages; les esprits sous le nom d'universités; chasse bientôt l'ancien peuple de toutes ses places, de toutes ses fonctions, de tous ses postes; finit par s'asseoir au conseil du monarque, et de là impose à tout son esprit nouveau, ses lois et ses institutions nouvelles [9]. »

L'auteur, comme s'il craignait qu'on ne se trompât sur la cause de ces singuliers progrès, a soin de dire que le nouveau peuple, en s'élevant, ne renonce ni à ses mœurs, ni à ses occupations; il ne cesse de déclamer contre ces occupations qu'il qualifie de viles; il s'indigne de voir que les sciences, le commerce, l'industrie, aient usurpé les droits sacrés de la naissance; et par le ton d'humeur avec lequel il parle de ces choses, il ne réussit que mieux à faire ressortir leur pouvoir.

A l'époque où paraissaient ces précieuses productions, une édition nouvelle du Traité d'économie politique de M. SAY [373] vint ajouter à l'effet qu'elles tendaient à produire, et contribuer encore à faire remarquer la puissance de l'industrie. A la vérité, l'économie politique ne considère l'industrie humaine que dans l'une de ses applications, dans son application à la formation des richesses dites matérielles; mais, en montrant comment les biens physiques dont nous jouissons sont toujours le fruit de quelque travail utile, elle conduit à reconnaître comment tous les biens possibles sont le fruit du travail, et elle tend ainsi à faire considérer l'industrie, c'est-à-dire la réunion de toutes les professions utiles, comme le seul but qu'on puisse raisonnablement assigner à l'activité de la société.

Ainsi, tandis que M. Benjamin Constant disait que l'industrie est le but unique des nations modernes, M. Montlosier montrait historiquement que ces nations avaient été créées par l'industrie, et M. Say, reproduisant dans un ordre plus lumineux et avec de notables améliorations les idées de Smith sur la formation des richesses, exposait, de son côté, d'une manière scientifique, comment tous nos biens physiques sont créés par l'industrie, et nous induisait ainsi à regarder l'industrie, envisagée sous un point de vue plus large, c'est-à-dire l'activité humaine considérée dans toutes ses applications utiles, comme l'objet fondamental de la société.

On peut douter, sans manquer de justice envers ces auteurs, qu'ils eussent vu le parti qu'il y avait à tirer de leurs écrits pour l'avancement de la politique. — Certainement, M. Montlosier, qui parlait avec tant de regret de l'abaissement des anciens dominateurs et avec tant d'amertume de l'élévation des classes industrieuses, ne s'était pas proposé de travailler pour l'avancement de ces classes et de faire considérer l'industrie comme l'objet naturel de la société. — Aucun écrit de M. Benjamin Constant, postérieur à l'Esprit de conquête, n'a fait voir qu'il eût aperçu les conséquences politiques de son observation que les peuples de nos jours dirigent leur activité vers l'industrie; il ne s'est point occupé depuis de la société industrielle; il n'a pas recherché comment cette société vit, suivant quelles lois elle prospère, et comment elle veut être constituée pour se [374] développer; la plupart de ses écrits roulent sur des questions de cette politique appelée, avec quelque raison, métaphysique, où l'on s'occupe de l'organisation de la société, abstraction faite de son but d'activité. Quant à M. Say, aucune phrase de son livre ne prouve qu'il eût étendu ses vues au-delà de ce qui en fait l'objet spécial, la production, la distribution, la consommation des richesses, et il ne paraît pas que l'étude de l'économie politique lui eût révélé la véritable fin de la politique. La définition qu'il donne de cette dernière science indiquerait, au contraire, qu'il ne s'était pas fait des idées très-justes de son objet [10].

Au reste, s'il est douteux que ces écrivains eussent aperçu les conséquences politiques de leurs observations relativement à l'industrie, il ne l'est pas que ces observations ne répandissent sur la politique un jour nouveau singulièrement favorable à ses progrès. Leurs écrits, tombés dans les mains de quelques hommes qui faisaient leur étude spéciale de cette science, opérèrent une révolution dans leurs idées. Tel fut notamment l'effet qu'ils produisirent sur les auteurs du Censeur.

Ces écrivains avaient été forcés par la réaction de 1815 de suspendre le cours de leurs publications. Cette interruption violente de leurs travaux, qui dura pendant plus d'une année, leur permit d'examiner à loisir la direction qu'ils avaient suivie jusqu'alors. Ils se demandèrent si l'opposition libérale, si la politique constitutionnelle, avaient un objet bien déterminé; et, sans nier que les efforts qu'on faisait pour l'établissement de certaines institutions ne pussent avoir un haut degré d'utilité, ils furent obligés de s'avouer qu'en général on ne savait pas, et que même on ne se demandait pas où la société devait tendre et en vue de quel objet général d'activité elle devait être constituée.

Il était bien visible pourtant que c'était la première chose à connaître; car des institutions ne peuvent être bonnes qu'autant [375] qu'elles sont bien adaptées à l'objet de la société; et il est clair que pour les approprier à cet objet, il faut le chercher, il faut le connaître.

Ils s'appliquèrent donc d'abord à découvrir le but vers lequel devait se diriger l'activité sociale, ou plutôt ce but leur fut indiqué par les écrits dont je viens de faire mention. Ils ne dirent pas, avec M. B. Constant, que l'industrie était l'objet, et l'objet unique des nations modernes : trop de passions dominatrices (nobiliaires, sacerdotales, mercantiles) occupaient encore la scène pour qu'on pût aisément reconnaître dans les peuples cette honorable disposition à ne prospérer que par le travail paisible et les échanges réguliers. Mais ce que M. B. Constant mettait en fait, ils le posèrent en principe. Ils reconnurent, non que l'industrie était, mais qu'elle devait être, qu'elle était destinée à devenir, qu'elle devenait de plus en plus le but des nations modernes, et que l'objet de la politique était à la fois de constater ce but et de rechercher comment la société pouvait l'atteindre. Tel fut aussi leur objet dans le nouvel ouvrage qu'ils entreprirent, sous le titre de Censeur Européen, production très - différente de celle qu'ils avaient déjà publiée sous le simple titre de Censeur, et d'un ordre infiniment plus scientifique et plus élevé.

Le mérite du Censeur Européen fut d'apercevoir le parti qu'il y avait à tirer pour les progrès de la science sociale de la connaissance de ce fait, bien constaté par l'histoire, et sur lequel M. Montlosier venait de jeter une lumière si nouvelle et si vive, que, depuis les tems les plus reculés, et notamment depuis le XIIe siècle, les classes industrieuses n'avaient jamais cessé de gagner en nombre, en richesse, en lumières, en dignité, en influence. Il en tirait cette conséquence évidente, que l'industrie est le principe vital de la société, et il montrait qu'à l'industrie seule il appartient de la conserver, qu'elle seule est capable de la rendre prospère, morale, paisible, etc.

L'industrie étant l'objet de la société, le Censeur Européen en concluait que la société devait être constituée pour l'industrie. Il faisait observer qu'aux divers âges de la civilisation, les hommes ont toujours tendu à s'arranger de manière à donner [376] le plus d'énergie possible à leurs moyens naturels d'existence; que les peuples chasseurs, par exemple, adoptent presque instinctivement, l'ordre le plus favorable à la chasse; que les peuples guerriers de l'antiquité mettaient la plus grande attention à s'organiser de manière à assurer le succès de leurs expéditions militaires; qu'en conséquence, nous, qui vivons de l'agriculture, des arts, du commerce, des lettres, des sciences, nous devons, si nous avons quelque sens, adopter l'ordre social le plus favorable au progrès de toutes les professions utiles.

Partant de cette idée, le Censeur Européen cherchait comment devaient être composés tous les pouvoirs politiques, depuis les colléges électoraux jusqu'à la pairie; et à cet égard, sa doctrine constante était que la composition des pouvoirs sociaux devait être analogue à l'objet de la société, et que, puisque la société vivait, prospérait par l'exercice des professions utiles, il fallait, autant que possible, composer tous les pouvoirs d'hommes distingués dans ces professions.

Enfin, le Censeur Européen examinait quel était l'ordre que ces pouvoirs devaient faire régner, quelle était l'espèce de services qu'ils avaient à rendre; et, suivant lui, la seule demande que les professions privées eussent à faire à l'industrie politique, c'était qu'elle les préservât de tout trouble. Il soutenait qu'il devait y avoir concurrence libre et illimitée pour toutes les professions; il n'admettait pas qu'il y eût dans la société d'industrie capable de diriger toutes les autres; il niait que le pouvoir pût intervenir utilement dans l'exercice des professions privées, si ce n'était pour les affranchir, avec le moins d'inconvéniens possible, des entraves dont il les avait si malheureusement surchargées dans d'autres tems; et du reste, il bornait son rôle, comme je le dis, à la fonction spéciale de réprimer les violences, de maintenir la tranquillité.

Ces principes étaient généralement justes, et il n'y avait guère de reproche à faire au Censeur Européen que dans l'application qu'il faisait de son idée fondamentale sur la composition des pouvoirs sociaux. C'était avec pleine raison qu'il demandait que la nature de ces pouvoirs fût adaptée à celle de [377] la société, et qu'à une époque où la société fonde ou devrait fonder son existence sur l'exercice des professions utiles, on composât les pouvoirs publics d'hommes choisis dans ces pro-fessions. Mais c'était à tort qu'il voulait qu'on y appelât préférablement et presque exclusivement des hommes appartenant à certaines de ces professions nominativement désignées, et par exemple à l'agriculture, à la fabrication, au commerce, à la banque. Rien ne pouvait justifier la préférence qu'il accordait à ces industries, et l'espèce d'exclusion qu'il donnait à toutes les autres. Celles-là n'étaient ni les seules importantes, ni peut-être les plus importantes; les hommes qui les exerçaient n'avaient pas plus de lumières que d'autres sur les vrais intérêts de la société industrielle et sur le régime qui lui convient; ils n'étaient pas plus que d'autres exempts de prétentions injustes et exclusives. Le Censeur aurait eu raison de repousser tel légiste dont les idées lui paraissaient fausses, tel fonctionnaire public qu'il jugeait un suppôt de la tyrannie; mais c'était comme esprit faux, et non comme légiste, qu'il devait écarter l'un; c'était comme dominateur, et non comme homme d'état, qu'il devait repousser l'autre; il est clair qu'il ne fallait exclure aucun homme à cause de sa profession, puisque toutes les professions utiles concourent, chacune à leur façon, à la vie et à la prospérité sociales: ce qu'il fallait exclure, c'étaient les sots et les fripons, quel que fût d'ailleurs leur métier; et du reste, il fallait admettre les hommes de toute profession à qui l'on pouvait supposer des intentions droites et la capacité de juger les lois générales suivant lesquelles prospèrent toutes les bonnes industries.

A l'époque où le Censeur Européen commença ses publications, un homme singulier que des personnes sévères ont quelquefois qualifié de fou, et qui eut peut-être, à certains égards, le malheur de mériter ce titre; un homme qui prétendait descendre de Charlemagne; qui se maria une fois pour faire des hommes de génie, et qui n'eut pas même d'enfans; qui entreprit, une autre année, de construire un vaste établissement, et n'éleva qu'une immense porte cochère; qui commençait toujours [378] ses publications en annonçant non pas un ouvrage, mais des séries d'ouvrages, et qui ne fit jamais que des prospectus; et avec tout cela, un homme doué à quelques égards d'un sens très-profond, un homme qui ne manquait ni de sagacité, ni d'étendue dans les vues, et dont l'esprit était particulièrement propre aux spéculations philosophiques et politiques, M. Saint-Simon enfin fut conduit, de son côté, à envisager l'industrie comme l'objet naturel de la société, et entreprit une suite de publications dont la tendance ne s'écartait que peu, surtout dans les commencemens, de celle du Censeur Européen.

Il paraît difficile d'admettre que cette conception de M. Saint-Simon fût, comme le prétend le Producteur, le fruit de méditations déjà anciennes et dût être considérée comme la suite naturelle de quelque précédente publication. On voit, il est vrai, dans quelques extraits de ses premiers ouvrages, qu'il avait fait autrefois l'apologie du travail et considéré les sciences positives comme devant remplacer un jour la théologie. Mais il y avait bien loin de là aux doctrines de l'industrialisme, telles que les comprit plus tard M. Saint-Simon. On ne trouve aucune trace de ces doctrines dans les publications qu'il fit en 1814 et 1815. On y voit clairement, au contraire, que ses idées politiques ne différaient alors en rien de celles qui avaient cours. C'était de la forme, et non du fond de la société, qu'il s'occupait encore. En 1814, il publiait un plan de réorganisation européenne fondée sur l'institution d'un parlement européen. En 1815, il proposait, dans le Censeur [11], comme moyen d'ordre pour la France, d'organiser et d'armer le parti de l'opposition, de telle sorte que ses forces pussent balancer celles du. ministère. Un peu plus tard, toute sa science politique se réduisait à concevoir le projet d'un journal destiné à former un parti des propriétaires de biens nationaux [12]. Pendant les cent jours, il plaçait la source de tout progrès et de tout bien dans [379] l'alliance de l'Angleterre et de la France [13]. On voit combien il y avait loin de là à considérer la société dans ses travaux, dans ses moyens de paix, de prospérité, de force, et à fonder la politique sur l'industrie.

M. Saint-Simon n'a publié ses premières idées à cet égard qu'en 1817, à l'époque où le Censeur Européen commençait à développer les mêmes doctrines, et deux ans après la publication des écrits de MM. Benjamin Constant, Montlosier et J.-B. Say, dont j'ai déjà fait mention. On ne peut douter que ces écrits, qu'il connaissait et dont il était plus qu'un autre en état de tirer parti, n'aient beaucoup influé sur la direction que prirent ses idées et sur la formation des doctrines qu'il adopta alors et qu'il a exposées depuis dans une suite d'écrits publiés tantôt par feuilles, tantôt par volumes, tantôt sous une forme, tantôt sous une autre, mais toujours avec le même objet et reproduisant constamment les mèmes idées fondamentales [14].

Il y a dans ces écrits, il faut le dire, une très-grande distinction à faire entre ce qui est de la main de M. Saint-Simon et ce qu'ont écrit pour lui un petit nombre d'hommes de mérite dont il a mis successivement le talent à contribution. Ce n'est guère que dans les travaux de ces écrivains, qu'à tort ou à bon droit il appelait ses élèves, qu'on peut chercher l'exposition des idées qu'on lui attribue [15]. Il serait difficile, à ce qu'il me semble, [380] de trouver dans ses propres œuvres de quoi justifier la réputation colossale qu'essaient de lui faire d'honorables écrivains qui se sont portés les héritiers et les défenseurs de ses doctrines. M. Saint-Simon, qui aspirait à passer pour un novateur dans les sciences morales et politiques, était sans contredit l'homme du monde le moins propre à faire recevoir des nouveautés. Le ton vulgaire de ses rédactions, le charlatanisme qui s'y mêle, ses vanteries, ses prédictions, ses apostrophes aux rois et aux peuples, la familiarité de ses conseils au chef de l'état, les projets d'ordonnance qu'il lui présente et par lesquels il lui fait convertir en loi ses propres doctrines, ses perpétuelles allocutions aux industriels, les éloges outrés qu'il leur prodigue et les fréquens appels de fonds qu'il leur fait, tout cela n'était guère propre à produire une impression favorable, surtout de la part d'un homme qui affichait la prétention d'élever la politique au rang des sciences positives, et qui, par cela mème, aurait dû s'imposer la loi d'écarter tout charlatanisme de ses écrits et de sa conduite.

Je demande qui pourrait reconnaître le ton d'un vrai savant dans des phrases comme celles-ci :

« Après quarante ans de travaux je suis enfin parvenu à trouver le système politique qui convient à l'état présent des lumières... Il a fallu, j'ose le dire, de longues méditations sur la marche de la civilisation pour s'élever à cette vue générale qui lie et qui domine tous les faits... Nous entreprenons d'élever tous les industriels au premier degré de considération et de pouvoir... Ce n'est pas légèrement que nous faisons cette entreprise : nous avons employé quarante-cinq ans à la méditer et à la préparer... Ce que vous venez de dire (c'est le langage qu'il s'adresse à lui-même par l'organe d'un interlocuteur), ce que vous venez de dire est très-bon, fort intéressant et de la plus grande importance... Si ces mesures (il s'agit de l'établissement du système industriel), si ces mesures sont prises promptement, je réponds sur ma tête que la royauté sera affermie dans les mains des Bourbons; si on ne les prend pas promptement, j'ose prédire que les Bourbons n'occuperont pas le trône pendant un an... Princes, écoutez la voix de Dieu [381] qui vous parle par ma bouche, et redevenez bons chrétiens, etc. [16].»

Je pourrais remplir des pages entières de phrases de ce genre; c'est ordinairement de ce ton qu'il écrit.

Ce système que M. Saint-Simon disait avoir mis quarante-cinq ans à chercher ne fut autre d'abord que celui qu'exposait de son côté le Censeur Européen, et auquel ses auteurs avaient été conduits par l'étude de l'économie politique, et spécialement par la lecture des ouvrages dont j'ai précédemment parlé. C'étaient les mêmes idées fondamentales. M. Saint-Simon, comme le Censeur Européen, faisait reposer la société tout entière sur l'industrie, c'est-à-dire sur l'ensemble des travaux utiles, et regardait l'ordre de choses le plus favorable à l'industrie comme le plus favorable à la société. Seulement, il ne sortait jamais de ces propositions générales, et n'arrivait à aucune application. Il était loin de montrer, avec les mêmes détails que le Censeur, les changemens qu'un régime favorable à l'industrie tendrait à introduire dans la police de l'Europe, dans ses systèmes militaire et mercantile, et en même tems dans l'organisation ainsi que dans l'administration intérieure de chaque pays. Il se bornait à dire, avec le Censeur, que l'ordre de choses que réclamait l'industrie, c'était un état où le gouvernement, au lieu d'intervenir comme régulateur des travaux, se bornerait à les préserver de tout trouble. Plus tard même, il abandonna cette idée, l'une de celles dont Adam Smith et ses principaux successeurs ont le mieux établi la justesse, et il n'eut plus de commun avec le Censeur Européen que cette idée première, que la société doit être constituée pour l'industrie. Mais, au lieu de borner le rôle du pouvoir à défendre les travailleurs de toute violence, il le considéra comme le chef naturel de la société, chargé de réunir en faisceau et de diriger vers un but commun toutes les activités individuelles. Seulement il voulait que cette [382] direction passât en de nouvelles mains. Voici quelles furent en dernier lieu ses doctrines.

M. Saint-Simon posait en fait que, depuis le XIe siècle, c'est-à dire depuis l'époque où, suivant lui, le système féodal et théologique avait été définitivement constitué, deux ordres de capacités positives, les sciences et l'industrie, nées en dehors de ce système, n'avaient cessé d'en préparer la dissolution. Il disait que le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir féodal avaient en effet, depuis cette époque, continuellement décliné; que les sciences et l'industrie, au contraire, avaient constamment acquis de nouvelles forces. Il ajoutait que ces puissances nouvelles avaient dû pendant long-tems borner leur rôle à combattre le système qui leur était opposé; mais qu'aujourd'hui que ce système était suffisamment affaibli, elles devaient abandonner la tendance critique et procéder à l'organisation du système industriel, c'est-à-dire, d'un système où elles occuperaient la place qu'avaient remplie dans l'ordre ancien les pouvoirs féodal et théologique, et où la direction des intérêts généraux de la société passerait dans les mains des savans, des artistes et des industriels. Sous la dénomination de savans, M. Saint-Simon ne comprenait que les hommes professant les sciences physiques et mathématiques; il entendait par artistes ceux qui professaient les beaux-arts, et par industriels, ceux qui exerçaient les arts et métiers de toute sorte [17]. La société, suivant lui, était comprise tout entière dans ces trois classes d'individus, et il disait assez plaisamment, pour le prouver, que, si la France venait à perdre trois mille de ses hommes les plus distingués dans les arts, les sciences et les beaux-arts, elle tomberait immédiatement dans un état d'infériorité très-marqué vis-à-vis des nations dont elle est maintenant la rivale; tandis que la mort pouvait moissonner dans les rangs de ses fonctionnaires, à commencer par les plus élevés en dignité, un nombre d'hommes décuple de celui-là, sans qu'elle en fût affectée autrement que d'une manière sentimentale, disant qu'il n'était rien [383] de si aisé que de trouver des hommes capables d'être princes, ministres, évêques, conseillers d'état, préfets, etc., aussi bien que MM. tels et tels. M. Saint-Simon ne reconnaissait d'hommes utiles que ce qu'il appelait les savans, les industriels, et les artistes. Il ne paraît pas qu'il fut très-fixé sur l'ordre hiérarchique dans lequel il devait ranger ces trois classes d'individus. Il plaçait en première ligne, tantôt les artistes, tantôt les savans, tantôt les industriels. Je crains que cela ne dépendît un peu de l'accueil plus ou moins vif que faisaient à ses doctrines les hommes de l'une ou l'autre de ces classes avec lesquels il s'était mis en communication, et dont il allait souvent solliciter l'intérêt et réchauffer le zèle. Je crois pourtant qu'il s'arrêtait de préférence à l'ordre qui assignait la prééminence aux savans, et ne faisait venir les artistes et les industriels qu'en seconde ligne. Les premiers devaient former le pouvoir spirituel, et les seconds le pouvoir temporel de la société. La tâche des savans devait être de former les doctrines nationales, et de veiller à ce que personne ne s'en écartât [18]. Il chargeait les industriels de dresser le budget, et de régler toutes les dépenses publiques. Enfin les artistes avaient pour mission de passionner la société pour le nouvel ordre social qu'il se croyait appelé a établir.

Il y avait au fond de ce système quelque chose, sinon de très-nouveau, du moins de très-juste; c'était ce que M. Saint-Simon [384] disait de la décadence des pouvoirs féodal et théologique, et du progrès des sciences et de l'industrie. Mais, quant à sa classification de la société en savans, en artistes et en industriels seulement; quant à ses attaques contre l'esprit d'examen, et ce qu'il appelait la doctrine critique; quant à sa tendance prétendue organique, et au projet de faire des académies savantes, un pouvoir spirituel chargé de fixer les doctrines sociales, et d'en maintenir l'uniformité, tout cela, qui pouvait sembler plus neuf, était en revanche bien moins raisonnable. J'aurai l'occasion tout à l'heure d'exposer les motifs de ce jugement en parlant d'un ouvrage périodique entrepris depuis la mort de M. Saint-Simon, et destiné à propager ses doctrines industrielles. Mais je dois dire d'abord quelques mots d'un autre écrit, publié antérieurement à cette entreprise, et qui se trouve également dans la ligne des productions relatives à l'industrialisme, quoiqu'il s'éloigne beaucoup de celles que je viens d'analyser. Il s'agit de l'ouvrage intitulé : l'Industrie et la Morale considérées dans leurs rapports avec la liberté.

L'auteur assigne pour objet à l'espèce humaine le libre et plein exercice de ses facultés, et cherche à quelles conditions cet exercice est subordonné par la nature des choses. Il trouve qu'il dépend de la perfection naturelle et acquise de ces facultés. Ce n'est point là une opinion qu'il ait adoptée d'avance; c'est un résultat qui lui est donné par les faits, et qui se trouve également avéré, soit qu'il compare entre elles les diverses races d'hommes, soit qu'il parcoure les diverses manières d'être par lesquelles l'histoire naturelle de l'espèce montre qu'elle a successivement passé. Et quelle est de toutes ces manières d'être la plus convenable à sa nature, la plus favorable au plein développement de ses facultés? C'est la dernière à laquelle il arrive, c'est l'état industriel. L'auteur est donc aussi un industrialiste; mais il est loin de l'être, à la manière de M. Saint-Simon. Pour lui, la société industrielle n'est pas une société composée uniquement de savans, d'artisans et d'artistes; car aucune société ne peut se contenter d'un aussi petit nombre de professions; mais une société où toutes les professions [385] sont industrielles, c'est-à-dire, où toutes sont productives d'utilité, puisque industrie, c'est production d'utilité; où toutes sont exemptes d'injustice et de violence, puisque l'injustice et la violence sont destructives et non productives.

Telle est la société industrielle, suivant lui. On voit combien il s'éloigne de M. Saint-Simon dans la définition qu'il en donne. Mais il s'en éloigne encore davantage dans les idées qu'il a du régime qui lui convient. Il ne fait pas du pouvoir le régulateur suprême de tous les travaux; il ne reconnaît à aucune industrie la capacité de diriger toutes les autres; il croit qu'aucun travail ne peut-être bien conduit que par ceux dont il est l'unique ou la principale occupation; il réduit les attributions du pouvoir à défendre chaque travailleur contre les injustes prétentions des autres; et du reste, il met tous les services au concours, même le service public, et paraît convaincu que c'est là le seul moyen de faire que les individus et la société soient, à tous égards, aussi bien servis que possible.

Enfin, ses idées sur la manière dont se peut établir la société industrielle, s'éloignent peut-être plus encore de celles de M. Saint-Simon. Il n'admet pas qu'un nouveau système social quelconque soit une chose qu'on puisse fonder à priori, et réaliser par des ordonnances; il ne rédige pas de projets destinés à convertir ses doctrines en loi. Par cela seul qu'un certain ordre de choses n'existe pas, il est prouvé, suivant lui, qu'il n'est pas encore possible. Il pense que tout grand changement dans l'état de la société ne devient possible, et ne se réalise que très-lente ment, très-graduellement, et à mesure que les changemens partiels qu'il exige sont compris et voulus avec un peu d'ensemble et de force... Mais, en voilà assez sur cet écrit; arrivons à celui que j'annonçais tout à l'heure, et terminons cette esquisse déjà bien longue par une analyse et un examen rapides du Producteur.

Disciples de M. Saint-Simon, les auteurs de cet ouvrage l'ont entrepris, ai-je dit, avec le dessein de propager ses doctrines. Ils paraissent adopter ces doctrines sans restriction. D'abord, ils revendiquent pour lui l'honneur d'avoir fondé l'industrialisme; ils lui attribuent même la gloire non petite d'avoir inventé [386] le mot industriel. Partant, comme lui, du fait que les pouvoirs théologique et féodal ont constamment décliné, et que les arts, les sciences et l'industrie n'ont cessé d'acquérir des forces, ils concluent que la direction des affaires doit passer des mains des seigneurs ecclésiastiques et laïques, dans celles des savans, des artistes et des industriels. Comme le maître, ils reprochent à ces classes de n'avoir encore travaillé qu'à s'affranchir, et parce qu'elles ont long-tems fait la guerre, de vouloir la faire toujours, de rendre éternel ce qui devait n'être que transitoire, de se faire un but de ce qui n'était qu'un moyen, de vouloir remplacer l'ancien système par la critique qui en a fait apercevoir les inconvéniens, de réduire la critique en système, de se faire un but de critiquer, sans autre objet que de critiquer. Ils les supplient d'abandonner cette tendance critique, qui met, disent-ils, les plus grands obstacles aux progrès de la civilisation, et de prendre la tendance organique, de procéder sans perte de tems, à l'organisation du système industriel. Ce qu'ils nomment ainsi, c'est, à l'exemple de Saint-Simon, un état social composé uniquement de savans, d'artistes et d'artisans, où les savans et les artistes les plus distingués forment le pouvoir spirituel, et les industriels les plus prépondérans le pouvoir temporel de la société; où les premiers soient chargés de la formation des idées; les seconds de celle des sentimens, et les derniers de l'administration des intérêts matériels. Ce système ne tient point compte des individus; il ne s'occupe que de l'espèce humaine tout entière. Il assigne pour destination à l'espèce l'exploitation de plus en plus perfectionnée du globe que nous habitons. Il proclame le principe organisateur d'association productive entre tous les peuples. La loi de cette association n'est pas la liberté. Laissez faire et laissez passer, est un conseil insuffisant... L'imperfection humaine exige qu'il y ait une direction générale du travail social, qui présente continuellement aux travailleurs la route qu'ils doivent suivre et ne permette à personne de s'en écarter... A quoi servirait la capacité des hommes qui explorent les voies de la société, et qui peuvent favoriser sa marche s'il n'existait pas quelque moyen de faire [387] rentrer dans la bonne direction les individus qui s'en écartent ?... La masse ne saurait se passer d'une direction générale, ayant pour but de régulariser le travail... La société ne saurait se passer de directeurs... Et qui donc dirigera ? Personne? La société connaît si bien le but où marche l'humanité qu'on n'a pas besoin de conseils généraux ?... La question n'est pas de savoir si la société peut se passer de direction, mais de savoir qui dirigera... Les peuples ont abandonné leurs lisières; mais où est leur raison directrice? Nulle part; elle est toute à créer... Chose étrange! tous les moyens d'ordre, censure, police, passeports, garde nationale, conscription, gendarmes, répugnent à la société et la blessent... Pourtant la concurrence ne renferme pas de principes d'ordre; l'ordre ne peut résulter que des exceptions faites au principe de la concurrence... Nous chercherons constamment à combattre ce principe... Il faudrait que dans chaque branche d'industrie il y eût des associations de capitalistes qui ne fissent des avances qu'aux entrepreneurs et aux entreprises qui en mériteraient... Il faudrait établir un centre créditant dans chaque classe industrielle... Il faut des conseils de discipline pour les avocats, les médecins, les boulangers, les bouchers, les agens de change, les notaires, etc. etc. Les conseils de discipline ne sont pas plus un mal que des directeurs particuliers dans chaque branche d'industrie ne seraient un mal, que les directeurs généraux de la société, que les gouvernemens en général ne sont un mal. Il faut de tels conseils pour répondre de la science et de la moralité de tout homme examiné par eux... Seulement ils doivent être composés d'hommes évidemment supérieurs [19].

Tel est ce système. Il est tout dirigé contre ce que les auteurs appellent la tendance critique, et vers ce qu'ils appellent la tendance organique.

Je répète ce que j'en ai dit, en parlant de M. Saint-Simon : il ne renferme de vrai que l'observation qui lui sert de base, [388] savoir, que l'esprit d'industrie tend à l'emporter chaque jour davantage sur l'esprit de domination; et que, plus la société avancera, plus elle s'ordonnera dans l'intérêt du travail et contrairement aux intérêts du brigandage. Mais la remarque n'est pas de M. Saint-Simon. L'invention du mot industriel ne lui appartient pas davantage. Ce mot, quoique assez nouveau, est pourtant antérieur à l'usage que M. Saint-Simon en a fait; je le trouve dans un vocabulaire qui était déjà à sa sixième édition, en 1813, dans le vocabulaire de Wailly. Ce qui est bien à M. Saint-Simon, et ce qu'il me paraît impossible de lui envier, c'est le système auquel il l'applique, c'est le système industriel ainsi qu'il l'entend.

J'observe d'abord que ce système n'est pas suffisamment désigné par le nom d'industriel; car la société, même telle que la conçoit M. Saint-Simon, ne renferme pas seulement des gens d'industrie, mais encore des savans et des artistes. Il ne l'est pas assez non plus par la double qualification de scientifique-industriel que ses auteurs lui donnent quelquefois; car les artistes ne sont pas encore compris dans cette seconde dénomination. Pour que le mot rendit entièrement la chose, il est clair qu'il faudrait encore l'étendre et dire le système scientifico-artifico-industriel. Ce n'est qu'alors, en effet, que le nom de système désignerait les trois ordres de professions ou de personnes qu'il embrasse.

Ensuite, le mot industriel qui, ainsi allongé, exprimerait bien le système social de M. Saint-Simon, ne désignerait pourtant encore qu'une société très-incomplète; car il est une multitude de professions, indispensables à toute société, qui ordinairement ne sont pas comprises, et que M. Saint-Simon lui-même ne comprend pas sous les dénominations générales de savans, d'artistes et d'industriels. Telles sont, notamment, les professions des gens de loi, des officiers de justice, des administrateurs, des hommes d'état, des prédicateurs, des militaires, sortes de gens qui, de leur métier, ne sont ni mathématiciens, ni chimistes, ni physiciens, ni astronomes, ni artistes, ni fabricans ni agriculteurs, ni commerçans, ni banquiers, et qui [389] néanmoins sont tout aussi nécessaires à la société que ceux-ci, et qui le seront même tout aussi long-tems; car la nature morale sur laquelle ils agissent et qu'ils ont pour objet de connaître et de régler, n'est assurément pas plus aisée à connaître et à régler que la nature physique sur laquelle agissent les autres.

Ainsi, du moment que par le mot industriel on entend une classe de personnes, ce mot, même en l'allongeant assez pour lui faire embrasser les savans et les artistes, ne peut désigner un corps social complet; car il n'est pas de corps social qui, avec ces trois classes d'individus, puisse faire toutes les fonctions nécessaires à son existence. Le mot industriel ne peut être convenablement appliqué à un système social qu'autant qu'il sert à désigner, non une classe d'individus, mais une manière de vivre; non un ordre de profession, mais un caractère commun à toutes les professions. On peut dire, par exemple, le système industriel, la société industrielle, si l'on entend par là une société où toutes les professions ont un caractère industriel, où toutes sont productives d'utilité, où les hommes de toutes les classes, forcés enfin de renoncer à la violence, ne peuvent vivre que des valeurs qu'ils créent par un travail paisible, ou de celles qu'ils obtiennent par des dons volontaires ou des échanges réguliers; mais il n'y a plus lieu à parler d'état social industriel, du moment que, par le mot industriel, on n'entend, comme M. Saint-Simon et les écrivains de son école, qu'une ou plusieurs classes d'individus ou de professions.

Si cette école se trompe quand elle ne voit dans la société que trois grandes classes d'individus, elle ne se trompe pas moins lorsqu'elle veut qu'on prenne parmi ces individus tous les hommes dont se composeront les pouvoirs politiques. La capacité politique est une capacité spéciale, parfaitement distincte de celle qu'exigent les autres professions. Elle consiste dans la connaissance des lois générales suivant lesquelles toutes les bonnes professions se développent, et dans celle du régime social qui convient le mieux à leurs progrès. Elle importe éminemment à toutes; mais elle n'est particulière à aucune, et c'est folie de prétendre qu'on doit être un publiciste habile, par cela seul [390] qu'on est un astronome, un physicien, un chimiste distingué. Les légistes, que M. Saint-Simon repousse avec tant d'humeur du maniement des affaires, sont, par la nature de leurs travaux, plus près d'être des hommes politiques que les artistes et les savans. « Je ne me figuré rien de plus extravagant, disait un membre de l'Institut, que ne le serait un conseil d'état composé de tels de mes confrères dont j'admire d'ailleurs le génie » Ce n'est pas que les connaissances politiques soient plus incompatibles avec la culture des arts et des sciences, qu'avec la profession de juge ou d'avocat. Il peut se former des hommes d'état dans toutes les classes. Il est extrêmement désirable de voir se multiplier dans toutes le nombre des hommes ayant des notions saines des divers services publics que la société réclame, et de la manière dont ces services doivent être montés. Mais aucune n'a la science politique infuse, et il est absurde de réclamer pour trois classes le droit exclusif de s'occuper des affaires publiques, surtout quand on trouve insensé, comme M. Saint-Simon et ses disciples, de vouloir attribuer ce droit à tout homme sans condition de capacité. Ce qui est à désirer, c'est que la société ne s'adresse qu'à des hommes capables et probes; mais ces hommes, il faut qu'elle puisse les prendre partout où il y en a de tels.

C'est donc à tort que les écrivains dont je parle ne veulent lui permettre de choisir que parmi des savans, des industriels et des artistes. Mais ils tombent dans une dernière erreur plus grave encore, au sujet du régime qui convient le mieux à l'état industriel. Leurs plaintes contre ce qu'ils appellent le système critique, c'est-à-dire, contre un état général et permanent d'examen, de débat, de concurrence, attaquent la société dans son principe de vie le plus actif, dans son moyen de développement le plus efficace.

D'abord, ces écrivains se méprennent tout-à-fait, quand ils accusent la philosophie critique de ne tendre qu'à détruire et de ne se proposer qu'un but négatif. En travaillant à renverser les obstacles qui s'opposent au libre et légitime exercice des facultés humaines, elle tend, au contraire, à un but très-positif, c'est [391] de placer l'humanité dans une situation où ses facultés puissent croître plus à l'aise : le progrès de ses facultés, tel est l'objet véritable et assurément très-positif qu'elle a devant les yeux. Reste à savoir si elle fait assez pour cet objet, en demandant l'abolition de tout privilége, de tout monopole, de toute restriction inique et violente, et en voulant que chacun puisse librement user de ses forces dans les limites de la justice et de l'équité.

Je dis dans les limites de l'équité; car il ne s'agit nullement de savoir si, pour que la société se développe, il faut, que les désordres soient réprimés, les violences punies, les différens réglés, la justice rendue. Ceci n'est une question pour personne. Ce qui est en question, c'est de savoir s'il ne suffirait pas à la société d'un gouvernement qui réprimerait bien les excès et rendrait exactement la justice, et s'il faut en outre qu'elle soit légalement régie, dirigée, gouvernée dans ses travaux.

Les disciples de l'école prétendue organique voient les plus grands inconvéniens à la laisser à elle-même et à attendre son développement du libre concours des efforts individuels. Cet état de concurrence, disent-ils, n'aboutit qu'à l'anarchie des sentimens et des idées, qu'à l'altération de l'unité sociale, etc. Ils ne tarissent pas dans les reproches de ce genre qu'ils lui font. Et cependant, par une contradiction singulière, ils avouent, en même tems, que la libre discussion est nécessaire à de certaines époques, et lorsque la société tend à passer d'une doctrine à une autre, d'un état imparfait à un état meilleur. Mais, si la discussion a quelquefois le pouvoir de produire la lumière, si elle peut rallier les esprits à la vérité, s'il est dans la nature des choses que. des idées communes finissent par sortir du conflit des opinions divergentes, que signifie le reproche fait à la liberté, et quand commence-t-elle à être anarchique? Est-il, dans le cours des siècles, un seul instant où la société ne tende, sur une multitude de points, à modifier ses idées, à changer sa manière d'être? En est-il un, par conséquent, où elle n'ait quelque bon office à recevoir de la liberté ? Accuser la liberté de ce qui reste encore de confusion dans les doctrines morales et sociales, c'est [392] voir le mal dans le remède, et sé plaindre précisément de ce qui doit le faire cesser.

L'erreur de l'école organique est de croire que la liberté n'est que d'une utilité provisoire. Un tems viendra, dit-elle, où toutes les sciences seront positives; et l'on n'aura plus besoin de liberté quand toutes les sciences seront positives: on ne dispute plus sur les vérités démontrées. On ne dispute plus sur ce qui est démontré sans doute; mais jamais tout le sera-t-il? Ce qui paraît l'être, le paraîtra-t-il toujours? Peut-on répondre que les choses qui semblent le mieux établies, dans les sciences expérimentales, ne seront pas modifiées quelque jour par de nouvelles expériences? Au lieu de dire que nos connaissances deviendront complètes et certaines, on peut hardiment répondre qu'elles laisseront toujours quelque chose à découvrir ou à rectifier. Il est donc dans la nature des choses que la liberté d'examen soit perpétuellement nécessaire. La société, qui vit surtout d'action, agit, à chaque instant, d'après les notions qu'elle possède; mais, pour agir de mieux en mieux, elle a besoin de travailler constamment à perfectionner ses connaissances, et elle n'y peut réussir qu'à la faveur de la liberté: recherche, enquête, examen, discussion, controverse, tel est son état naturel, et tel il sera toujours, même alors que ses connaissances auront acquis le plus de sûreté et d'étendue.

Ce n'est pas l'avis de l'école organique. Elle croit , au contraire, que cet état n'est que passager, et qu'il viendra un tems où nos connaissances auront acquis un tel degré d'extension et un tel caractère de certitude, qu'il n'y aura plus matière à discussion. En conséquence, et comme si elles étaient déjà parvenues à cet état de perfection idéale, elle veut qu'on donne dès à présent à la société des directeurs officiels qui soient chargés de lui apprendre sa route, et de conduire ses travaux conformément à ces connaissances infaillibles et complètes qu'elle est destinée à acquérir. C'est partir d'une supposition vaine pour arriver à une conclusion funeste. Il est puérile de vouloir décider d'avance ce que deviendront les diverses parties des connaissances humaines; nous n'avons aucun moyen de le savoir; il n'y a nulle apparence qu'elles deviennent jamais aussi parfaites qu'on le [393] suppose; au moins, est-il certain qu'elles sont encore loin de l'être, et il est insensé de raisonner comme si elles l'étaient déjà. Enfin, le fussent-elles; connût-on pleinement le but de la société et tous les moyens qu'elle aura jamais de l'atteindre; n'y eût-il plus rien à découvrir dans les sciences; sût-on les meilleurs procédés à suivre dans les arts; eût-on acquis des moyens infaillibles pour discerner, dans tous les cas, les bonnes et les mauvaises entreprises, il serait encore très-pernicieux de vouloir donner aux hommes les mieux instruits de toutes ces choses le droit de soumettre les autres à leur direction. On ne hâte point par la contrainte la marche de la vérité. Le meilleur moyen, au contraire, d'empêcher qu'elle ne se propage, c'est de donner aux hommes qui la connaissent le pouvoir de l'imposer à ceux qui l'ignorent. Loin d'accroître par-là leur influence, on la détruit. D'une part, on émousse leur activité, ou l'on donne une fausse direction à leur zèle; d'un autre côté, on intéresse ceux qu'ils pourraient instruire à leur résister : chacun sent très-bien l'obligation où il est de s'abstenir de faire violence; mais nul ne conçoit pourquoi il soumettrait en général sa raison à celle d'autrui; nul ne consent à recevoir une vérité imposée de force. Plus donc il est désirable que la société se conduise par les lumières de ses membres les plus éclairés, et plus il est à souhaiter qu'ils n'aient de pouvoir que celui qu'ils tiennent de leurs lumières. Les vrais savans n'ont pas besoin d'exercer une magistrature pour être consultés. La disposition naturelle de quiconque a besoin d'un service, est de s'adresser à qui pourra le mieux le servir. Il n'y a que les directeurs imposés qu'on refuse de suivre, et rien n'est moins favorable aux progrès de la société que de donner aux hommes capables de l'éclairer le pouvoir de la contraindre. La société ne veut être contrainte par qui que ce soit, pas plus par des savans que par des prêtres; ce que son intérèt demande impérieusement, au contraire, c'est que toute injuste contrainte soit réprimée.

Tels sont les principaux ouvrages dans lesquels ont été développées, depuis dix ans, les doctrines politiques auxquelles on [394] donne le nom d'industrialisme. Par ce mot, comme on peut le voir maintenant, se trouvent désignés deux systèmes sociaux qui n'ont guère de commun que le nom. — L'un entend par état industriel une société composée uniquement de savans, d'artisans et d'artistes; l'autre, une société où toutes les professions ont un caractère industriel. — L'un veut que l'on ne prenne les hommes dont se composeront les pouvoirs politiques que dans trois ordres de professions; l'autre veut qu'ils soient pris dans toutes les professions qui concourent à la vie sociale. — Le premier, enfin, demande que l'autorité politique connaisse de tous les travaux de la société, qu'elle se charge de les diriger tous; et le second, qu'elle se renferme dans une fonction spéciale; qu'au lieu de se mêler de diriger les travaux, elle s'applique à protéger la sûreté des travailleurs.

Il ne s'agit point de décider ici lequel mérite la préférence. J'observe, en fait, que le second est celui auquel l'opinion universelle tend de plus en plus à se rallier; qu'il est en progrès, tandis que le premier est en décadence; que, plus la société avance et moins elle veut être gouvernée; qu'elle ne demande pas seulement au pouvoir de devenir bienveillant, mais de se renfermer dans une sphère plus étroite, et de s'améliorer en se simplifiant; que c'est là, en effet, sa tendance naturelle, et que, partout où il se perfectionne, on le reconnaît à ce double signe: que, d'une part, la police est mieux faite, la propriété mieux défendue, la justice mieux administrée; et que, d'un autre côté, la société est moins génée dans ses mouvemens, que son activité est soumise à moins d'entraves. C'est donc prendre assez mal son tems pour venir proposer de multiplier dans la société les conseils dirigeans, les régisseurs officiels, les directeurs jurés; et l'école organique commence peut-être à comprendre que ce n'est pas le genre d'organisation que réclame la société. Après un an d'efforts et de sacrifices, le journal qui servait d'interprète à cette école, malgré le talent incontestable de plusieurs de ses rédacteurs et les intentions honorables de tous, se voit obligé de fermer ses ateliers et de renoncer à paraître.

B. C. DUNOYER.

Endnotes↩

[1] M. DE BONALD, M. MAISTRE, etc.

[2] M. DE PRADT, etc.

[3] M. SAINT-SIMON.

[4] Les royalistes.

[5] Les libéraux.

[6] Traité d'économie politique, discours préliminaire, p. 1.

[7] Ibid.

[8] De l'Esprit de conquête, etc., chap. 2.

[9] De la Monarchie française, t. 1, p. 135, 136 et 175.

[10] Voy. Traité d'économie politique, Discours prélimin. déjà cité.

[11] Tome III, p. 334.

[12] Voy. le tome IV du Censeur, p. 352.

[13] Opinion sur les mesures à prendre contre la coalition de 1815. Paris, Delaunay.

[14] Voici les titres de ces écrits, dans l'ordre de leur publication : l'Industrie, le Politique, l'Organisateur, le Système industriel, le Catéchisme des industriels, les Opinions industrielles et le Nouveau christianisme.

[15] Il faut distinguer, parmi ces travaux, un morceau de M. THIERRY, intitulé : Des Nations et de leurs rapports mutuels, inséré dans le premier volume de l'Industrie; des Lettres sur l'Amérique, insérées dans le second volume, et qui sont l'ouvrage d'un jeune professeur de philosophie, mort il y a huit ou neuf ans, de M. MAIGNIEN; enfin, divers morceaux de M. Auguste COMTE, insérés dans l'Organisateur, le Système industriel et le Catéchisme des industriels.

[16] Voy. Lettre à MM. les Jurés, p. 21, 22, 23; Adresse au Roi, p. 89; Catéchisme des industriels, p. 42, 44, 7; le Nouveau Christianisme, p. 91.

[17] Voy. le Système industriel, p. 262.

[18] Voici les projets d'ordonnances qu'il présente au Roi dans l'un de ses écrits. Première ordonnance : Considérant, etc. Art. 1er. Toutes les classes de l'Institut réunies feront un Catéchisme national, etc. Seconde ordonnance: Considérant que le plus fort lien qui puisse unir les membres d'une Société, c'est la similitude de leurs principes et de leurs connaissances. Art. 1er. L'Institut aura la surveillance de l'instruction publique. IL NE POURRA ÊTRE RIEN ENSEIGNÉ DANS LES ÉCOLES, NI DANS LES CHAIRES, DE CONTRAIRE AUX PRINCIPES ÉTABLIS DANS LE CATECHISME NATIONAL. (Adresse au Roi, p. 103 et suivantes.) On voit que M. Saint-Simon était bien près de se croire infaillible. Il ne lui manquait que de parler au nom du Ciel. Aussi, a-t-il fini par là : Princes, écoutez la voix de Dieu qui vous parle par ma bouche, etc.

[19] La plupart des phrases dont se compose cet alinéa sont extraites du Producteur.