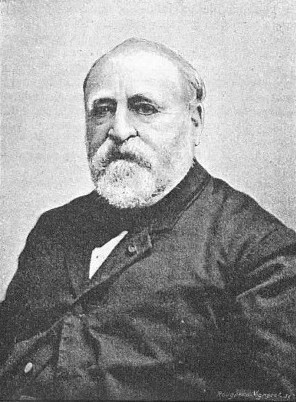

Henri Baudrillart, “Communisme” DEP (1852)

|

|

| Henri Baudrillart (1821-1892) |

This is part of a collection of works by Henri Baudrillart.

Source

“Communisme,” Dictionnaire de l’Économie Politique, publié sur la direction de MM. Charles Coquelin et Guillaumin. (Paris: Librairie de Guillaumin et Cie, 1852-53). T. 1, pp. 533-39. See alkso the facs. PDF. And the English trans. in Lalor's Cyclopedia (1891). HTML.

Text

[421]

COMMUNISME. Nous nous proposons de traiter du communisme et en lui-même et au point de vue historique. Un tel cadre est assez étendu sans y faire entrer les diverses utopies sociales auxquelles une logique un peu sévère impose, qu'elles y consentent ou non, la nécessité d'aller se perdre dans le sein du système de la communauté. Il s'agit ici en un mot exclusivement du communisme avoué et conséquent, et non pas de ce que notre temps embrasse sous la dénomination plus générale et plus vague de socialisme.

Le communisme ainsi rigoureusement délimité est cette doctrine qui, le plus souvent au nom de l'intérêt général et de la justice absolue, voit dans la mise en commun des personnes et des choses le type de la perfection sociale. Nous disons des personnes et des choses. C'est en effet une distinction vaine que celle que certains communistes prétendent établir entre les unes et les autres. La chose possédée est ici la personne même ou du moins comme une partie et une extension de la personne qui y a déposé son travail et qui l'a marquée du sceau de sa liberté. Il est impossible de s'emparer à la fois du produit et de respecter le producteur. Cette première usurpation entraine toutes les autres, et aboutit à l'accaparement de la personne humaine à tous les points de vue.

Aussi le communisme pour peu qu'il ait de logique (et nous verrons qu'il n'en a pas manqué] en vient-il fatalement à tenir à peu près ce langage à l'humanité :

« Je m'emparerai d'abord des produits matériels pour les répartir conformément à l'intérêt général ; mais pour qu'il n'y ait pas sur certains points surabondance et sur d'autres disette, et par conséquent impossibilité d'une bonne répartition, je dirigerai la production, ce qui ne se peut faire que si je disposé comme je l'entends des producteurs eux-mêmes. J'assignerai donc à chacun sa tâche; et, pour m'assurer comment il la remplit et qu'il n'en remplit pas une autre, je le forcerai à travailler en commun. De même, pour qu'il ne puisse être suspecté de dérober à ses frères, par une économie coupable et spoliatrice, quelque parcelle de la part sociale qui lui revient, il devra aussi consommer en commun. Voilà donc la famille transportée sur la place publique. Mais cette famille pourquoi la laisser elle-même subsister? ne savons-nous pas l'ardeur jalouse et la prévoyance ombrageuse du père et de la mère poulies enfants? maintenir la famille, c'est créer une conspiration permanente contre la communauté au sein de la communauté même, c'est se condamner a voir bientôt, sous les noms trompeur s de liberté, d'émulation, d'économie, d'attachement conjugal, paternel, maternel et filial, se glisser la licence, la concurrence, l'épargne, la jalousie, le favoritisme, la préférence de soi ou des siens aux autres, en un mot, le triste cortège de l'individualisme et du familisme. Ce n'est pas tout encore. Il y a au sein de l'individu de mauvais penchants qui résistent en tendant à lui persuader que la communauté n'est pas le meilleur régime. Il faut de très bonne heure, dans son intérêt bien entendu, lui en insinuer l'amour par l'éducation qui sera par conséquent, elle aussi, commune.

« Enfin l'on sait combien les religions qui ne prétendent s'occuper que des choses du ciel influent sur celles de la terre. Quelles sources de diversités et de luttes que les idées et les croyances ! Pas de sectes donc, pas d'hérésies, pas de communions diverses, pas d'opinions individuelles. La religion sera commune pour tous, si je juge bon du moins qu'il y en ait une, ce qui d'ailleurs n'est pas bien sûr. Or, comme tout ce grand travail ne se peut faire tout seul et sans qu'un certain nombre d'individus se croient en droit de murmurer, l'État sera chargé d'une part de le remplir et de l'autre de réprimer les mécontents jusqu'à leur entière et prochaine conversion. L'État seul donc produira, répartira, consommera, enseignera , prêchera , priera , réprimera ; il sera le grand agriculteur, le grand manufacturier, le grand commerçant, le grand professeur, le grand prêtre; il sera l'esprit et la matière, le dogme et la force, la religion et la police ; en un mot il sera tout. »

D'où l'on voit combien est chimérique le partage qu'il plaît parfois à quelques-uns des adeptes du communisme de faire des choses et des personnes, de la propriété et de la famille, de l'action de l'État et de l'initiative individuelle. À proprement parler, il n'y a pas de personnes pour le communisme, il n'y a que des choses. La déchéance dont il frappe la propriété atteint au fond de l’âme jusqu'au dernier principe de liberté ; il attire dans sa sphère la vie intellectuelle et morale comme la vie physique, et l'homme dont il ne prétendait souvent saisir qu'une seule faculté et n'intercepter qu'un seul ordre de produits, y passe en définitive, tout entier, corps et âme.

Il est donc prouvé que ce dont le système communiste poursuit la destruction sous le nom d'individualisme, c'est l'individu lui-même. Détruire la liberté, c'est détruire en effet l'individu dans son essence même. Un écrivain a défini l'homme philosophiquement : une intelligence servie par des organes. Au point de vue économique, il serait peut-être plus exact de dire : « L'homme est une liberté servie par des organes, » en comprenant parmi ceux-ci l'intelligence même, la force physique, la terre, le capital. Mettre les organes en liberté, c'est y mettre l'homme; les réduire en servitude, c'est y réduire l'homme même.

La liberté est le fond moral de l'économie politique; or ce qu'on trouve au fond de toutes les parties, de tous les systèmes communistes, c'est une attaque à la liberté. Le communisme est donc l'antipode de l'économie politique.

Disons d'abord un mot de l'erreur fondamentale du communisme. Elle peut se résumer, [422] suivant nous, dans la préférence qu'il accorde à l'égalité sur la liberté.

Or, par cela seul qu'il préfère l'égalité, il la manque.

Prouvons-le.

Légalité suppose quelque chose qui lui est antérieur, un fait sur lequel elle porte et qui d'abord la puisse admettre. Or, au vrai, sur quoi porte l'égalité? Est-ce sur l'intelligence? Prenez deux hommes au hasard : vous les verrez différer et dans le degré et dans la nature même de leurs aptitudes. Ainsi de tout et au sein même de l'homme et au dehors, et dans l'ordre moral et dans l'ordre matériel. Voulez-vous trouver le type, le fond, la règle de l'égalité? Adressez-vous à la liberté, à elle seule. La liberté de chacun reconnue et garantie, telle est l'égalité véritable. Nous sommes égaux dans et par la liberté. Cette vérité est la règle absolue, la seule origine en fait et en droit de l'égalité entre les membres de la grande cité. En dehors de l'égalité dans la liberté, il n'y a que chimère et déception.

Dire qu'on met l'égalité au-dessus de la liberté, c'est donc proférer un non-sens ou faire un contresens tel que ni la liberté ni l'égalité ne peuvent en sortir, car qui nie l'une nie l'autre. Prétendre assurer l'une par l'oppression de l'autre, c'est une contradiction monstrueuse. Cette contradiction est le début du communisme.

Suivons de l'œil la pente qui le conduit à l'abîme.

Ne sachant pas voir l'égalité là où elle est, il est conduit à la mettre où elle n'est pas. Car l'idée de l'égalité est une idée inhérente à l'esprit de l'homme, un besoin impérieux de son cœur, une loi nécessaire de son développement. L'ayant méconnue dans la liberté qui seule en est capable, il veut l'imposer aux passions, aux idées, aux besoins, aux choses, en un mot à tout ce qui ne la comporte pas. Ayant de plus méconnu la vraie nature de la liberté, il arrive aisément à la tyranniser quand il la rencontre comme obstacle. C'est la tendance générale des faux systèmes de supprimer violemment tout ce qui les gène et de le remplacer par des équivalents arbitraires.

Fausse idée de l'égalité et de la liberté, voilà le point de départ du communisme : tout le reste en découle.

Méconnaissant et mutilant la liberté et l'égalité, il sacrifiera par là même les vrais droits pour inventer des droits chimériques.

Êtrre libre, j'ai le droit de disposer de mes facultés, de mon activité, le droit de travailler, avec toutes les dépendances que ce mot rappelle; un tel droit n'est pas autre chose que la reconnaissance de la liberté générale, et en conséquence il est évident qu'il n'opprime personne. Suivant le communisme, j'ai le droit au travail, avec toutes les nécessités que ce mot entraine : c'est-à-dire que je puis exiger du travail, forcer les autres à m'en donner Voilà donc une portion de l'humanité, je ne dis pas obligée moralement et au nom de la sympathie, mais physiquement contrainte, mais obligée par autorité de justice à fournir à l'autre du travail. Quand j'assiste le pauvre, je ne fais aussi que lui payer une dette ; ne lui rien donner, quand on le peut, ce n'est plus être seulement un cœur dur, un méchant; c'est être un voleur. On mérite donc d'être traité comme tel, c'est-à-dire d'être emprisonné ou pendu, suivant les temps. Nous ne calomnions pas le communisme. Nous ne faisons que rendre hommage à sa logique.

Le communisme arme l'individu de droits mensongers; pour y satisfaire, il surchargera l'État de devoirs impossibles. Double germe d'anarchie et de despotisme, qui ne laisse à la société d'autre alternative que la guerre acharnée de tous contre chacun et de chacun contre tous, ou que la plus dure servitude.

Les conséquences économiques et morales intimement liées entre elles du système communiste ne découlent pas avec moins de rigueur de ses prémisses erronées. Où la liberté individuelle est sacrifiée, où l'effort plus ou moins heureux est compté pour rien, comment y aurait-il mérite ? Le communisme sent lui-même combien ce mot de l'ancienne société et de l'ancienne liberté lui est étranger et lui serait funeste. A la formule consacrée : A chacun suivant son mérite, il substitue celle qu'il emprunte à la prétendue sainteté des instincts : A chacun selon ses besoins. Ainsi, travaillez peu ou beaucoup, produisez avec plus ou moins de zèle, de soin, d'abondance, il n'importe. Vous êtes un mauvais ouvrier, mais vous avez beaucoup de besoins, dès-lors vous consommerez beaucoup. Qui ne voit où conduit la mise en pratique de ces maximes? Elles invoquent la justice et elles violent l'équité la plus vulgaire. Elles prétendent parfois se placer sous le patronage du spiritualisme, et elles ne sont que l'expression la plus éhontée du matérialisme. Une société aussi paresseuse à produire qu'empressée à consommer, tel est leur résultat le plus net. Abandonné à lui-même, le communisme produit ce beau chef-d'œuvre de surexciter tous les instincts en diminuant tous les moyens de les satisfaire. C'est pourquoi, quand il se modère pour pouvoir subsister, on le voit, après les plus belles promesses, aboutir à un jeûne général, et changer un troupeau d'épicuriens en un couvent d'ascètes. C'est un état dont les citoyens, quand ils ne sont pas ivres, sont condamnés à ne boire que de l'eau. Point de milieu entre l'excès et l'abstinence.

Le communisme détruit-il du moins les abus qu'il prétendait abolir radicalement? Il est facile de prouver qu'il ne fait que les aggraver et les généraliser. Il attaque la concurrence (c'est-à-dire au fond encore la liberté), on sait avec quelle fureur. Mais à la place de la concurrence légitime, laborieuse, éclairée, profitable à tous, des intérêts, il met la concurrence aveugle, stérile et anarchique des appétits. Il se plaint de trouver le vol dans la société, et, pour le supprimer, il décrète la spoliation générale. Il gémit sur la prostitution, et il proclame la promiscuité des femmes. Il s'irrite de voir un certain nombre d'individus qui n'ont eu, pour jouir, qu'à prendre, comme il dit, la peine de naître, et il déclare qu'il suffit à tous les hommes d'avoir pris cette peine pour participer aux avantages sociaux. Il accuse enfin l'esclavage et l'exploitation du prolétariat, et il rend tout le monde esclave et exploité par [423] l'État. Ajoutons que cet esclavage qu'il établit n'est pas seulement la servitude politique et économique, mais une servitude morale qui doit perpétuer Indéfiniment l'une et l'autre Quand on a, en effet, aboli dans le cœur de l'homme, avec le libre arbitre, la dignité personnelle, le souci de l'avenir, les calculs et les affections qui donnent un but à l'existence, l'essor de l'imagination et les fantaisies permises qui y jettent un peu de diversité, que reste-t-il pour remplacer tous ces ressorts brisés, pour compenser tous ces biens perdus? Encore une fois des instincts égoïstes, des appétits, et si l'autorité est parvenue a les mater et à les réduire au minimum de satisfaction, une lâche et sourde corruption, unique dédommagement d'une vie condamnée au monotone supplice de l'ennui.

On voit donc que si le communisme est une erreur bien liée dans toutes ses parties, il n'en est pas moins vrai qu'il aboutit, quant aux résultats, comme c'est le propre de toute erreur et de tout excès, à des contradictions souvent monstrueuses. Mais la morale et l'économie politique du communisme, on ne le peut nier, apparaissent comme étroitement solidaires, et l'une ne peut être donnée comme principe sans que l'autre ne s'ensuive nécessairement comme conséquence. En énervant ou en faussant tous les mobiles qui constituent l'essence, la santé, l'énergie de l'être moral , il a du même coup tari toutes les sources de la richesse. En frappant de stérilité le principe de liberté, il a partout créé la mort.

Le communisme a cherché à suppléer à ce principe si fécond en faisant appel à l'amour. Réduit à l'instinct, il cherche dans l'instinct même de quoi corriger ses mauvais effets. On sent que cette double prétention est chimérique. L'instinct ne peut être tempéré dans ce qu'il a d'excessif el de désordonné, avivé dans ce qu'il a d'inerte, que par ces forces qui lui sont supérieures comme la lumière aux ténèbres, comme la règle au hasard, par le devoir qui est fixe et précis et par l'intérêt qui agit toujours. Quant à faire de l'amour, de la fraternité, le seul ressort de la production, c'est rêver la plus irréalisable des utopies. Il est insensé d'exiger que l'homme laboure, fabrique, vende, etc., avec ce perpétuet enthousiasme que les occupations les plus hautes de la pensée et la religion même ne comportent pas toujours, et on ne saurait vouloir qu'il vaque aux travaux quotidiens les plus subalternes dans ce sublime esprit de sacrifice dont les actions héroïques, précieusement recueillies dans la mémoire des hommes, ne sont que les rares éclairs. Jamais le mot de Pascal : « Qui veut faire l'ange fait la bête » n'a été mieux justifié que par le communisme qui commence par supposer à l'homme d'angéliques vertus pour aboutir à le montrer constamment en pratique grossier et brutal. Quelle illusion n'est-ce pas aussi de compter que l'individu aimera tout le monde, se dévouera à tout le monde, quand on lui a détendu d'aimer sa famille et de se dévouer à elle! La sympathie, comme toutes nos autres facultés, a besoin d'exercice et d'aliment ; elle s'étend peu à peu, elle va du moins au plus. On ne commence pas par aimer le genre humain, on finit par là. Et combien de lumière, quelle élévation philosophique ou religieuse ne suppose pas un sentiment si compliqué! C'est un fait qui n'a pu échapper même aux plus superficiels observateurs, que l'affection devient plus intense en se resserrant; plus sublime peut-être, mais moins énergique à mesure qu'elle s'étend à un plus grand nombre d'objets. Le communisme., en prenant le contre-pied de cette loi si élémentaire, noie pour ainsi dire la sympathie et le dévouement au sein de cet océan sans limites qui s'appelle le genre humain, comme il engloutit l'individu dans cette immense et vague abstraction qu'il nomme société.

Nous avons vu le communisme, considéré comme système, se précipitant dans toutes les erreurs et dans toutes les contradictions au nom d'un faux principe, exagérant tous les maux dont il se plaint, en déchaînant de nouveaux sur l'humanité, soulevant les appétits et ne trouvant pour créer l'immense capital dont il aurait besoin pour réaliser ses plans que le principe peu productif de la fraternité, rendant enfin cette fraternité elle-même impossible en conviant chaque membre de la communauté à se jeter sur une quantité nécessairement de plus en plus réduite de produits ou à se courber sous la loi dure d'un État qui ne peut vivre qu'en distribuant savamment la misère, répartie entre tous par une main inflexible. On peut s'étonner qu'une pareille doctrine trouve des adeptes. Cependant le communisme invoque en sa faveur une longue tradition perpétuée dans tous les siècles à travers les révolutions de tous genres. L'explication de ce curieux phénomène serait instructive à plus d'un titre, et l'on aurait l'étonnement de voir que le communisme n'a été souvent que le développement logique des principes adoptés à peu près universellement par la société qui le flétrissait. Rien n'est plus vrai pour la société antique, et quant aux sociétés qui se sont succédé depuis, notamment jusqu'en 1789, le principe de propriété ne s'est-il pas vu à ce point altéré en fait par la conquête et par les lois civiles, à ce point méconnu en droit par l'attribution qui en était faite à l'État, que le communisme en devenait sinon justiifable, du moins parfaitement explicable? Comme symptôme, sinon comme théorie, le communisme conserve encore une importance qu'on ne saurait méconnaître. Il a sa source, comme toutes les utopies sociales, dans les imperfections, les unes susceptibles d'amendement, les autres inévitables, de l'état social, et s'explique à la fois par un sentiment de pitié pour les misères humaines et par de détestables passions.

Au surplus, à ce communisme qui s'est produit dans les derniers temps avec plus de menaces et plus d'espérance que jamais , la théorie n'oppose pas seule ses objections; l'histoire répond par des faits. Le communisme a été vu à l'oeuvre : on peut le juger par ses fruits. Rappeler les grandes expériences qui ont mis en lumière ses effets et parcourir les principales utopies qui montrent par leur identité a quel point les conséquences que nous lui avons imposées, au nom de la théorie, en découlent fatalement, voilà la seconde partie de notre travail. Nous ne dirons que ce qu'il faut pour éviter que les idées énoncées plus haut, à [424] défaut d'une telle contre-épreuve, ne semblent être de pures conjectures.

Et d'abord il est fâcheux pour une doctrine qui se donne comme la charte d'émancipation de l'espèce humaine, de ne paraître historiquement qu'appuyée sur l'esclavage. Comment parler du communisme sans nommer Sparte, et comment nommer Sparte sans rappeler ce que l'esclavage dans l'antiquité a eu de plus odieux? Le régime de la communauté et le travail sont deux termes tellement incompatibles, que partout où celui-là a été implanté, il a eu besoin pour subsister de condamner aux travaux forcés des classes entières. C'est ainsi que le communisme des citoyens de Lacédémone ne put se maintenir que par l'ilotisme appliqué à l'agriculture et aux arts utiles. Sparte réalisa mieux qu'aucune autre cité, si ce n'est peut-être la Crète, l'idéal du communisme. Elle ne commit pas la faute de mettre en commun les objets mobiliers et les produits matériels, sans comprendre qu'elle devait y mettre également l'éducation et les femmes. Mais, par une de ces concessions de la réalité à la logique que nous rencontrerons partout dans l'histoire du communisme pratique, par une de ces inconséquences qui rendent à la fois son existence possible et sa destruction inévitable, elle garda quelque chose de la propriété individuelle en la maintenant pour les terres également partagées. Quelle n'est pas d'ailleurs la supériorité pratique du communisme Spartiate sur le communisme du dix-neuvième siècle ! Il ne promettait pas aux membres de l'association la richesse et la jouissance , mais la pauvreté et l'abstinence en commun, et stimulait les enfants qu'il élevait, non pas par le travail attrayant, mais par le fouet en perspective. C'est par ces moyens qu'il put quelque temps subsister. Leurs principes de morale interdisaient de plus aux Spartiates les plaisirs adoucissants des arts, dont leur économie politique au besoin eût suffi à leur enjoindre la privation : point d'arts sans excédant; jamais d'excédant avec le communisme. Le chef-d'œuvre de la législation Spartiate fut d'inspirer pour cet état un véritable fanatisme d'abnégation et de dévouement. Les mœurs n'en valurent pas mieux. Le Spartiate, grossièrement nourri, dressé à la guerre, sans luxe et sans commerce, sans lettres corruptrices, ne fut pus moins débauché que féroce. Cette force farouche céda presque au premier contact de la Grèce civilisée, et ne sut tenir devant les richesses conquises après la guerre du Péloponèse. Ce peuple, qui avait repoussé la propriété, fut réputé pour sa rapacité , son avarice, et la vénalité de ses magistrats. Ce peuple, qui avait tout sacrifié à la vertu guerrière, en vint à un point tel d'affaiblissement, qu'il fut obligé de recruter ses armées parmi les ilotes auxquels il emprunte ses derniers grands hommes. Préoccupé, comme tous les anciens législateurs, de l'unique idée de faire disparaître les révolutions en ôtant les inégalités, Lycurgue oublia qu'il y a un pire danger pour les Etats que les révolutions, c'est de tomber en dissolution ; et c'est ainsi que Sparte a fini.

Le génie romain dut ignorer le communisme. Tout ce qui est vague , indéterminé, convient à cette doctrine qui en religion adore le grand tout,

en morale nie la personne pour ne reconnaître que l'humanité, et, en économie politique, absorbe la propriété individuelle dans la possession collective. A Rome tout fut précis, arrêté, les dieux, les vertus, les lois, les doctrines; Rome vit fleurir à la fois le stoïcisme qui exalte la liberté et la dignité de la personne, et la propriété qui les assure. La propriété put s'y montrer abusive sans y être niée. Elle s'étendit, sous la rude autorité du père, non-seulement aux esclaves, mais à la famille. L'usure y parut sans entrailles. Quant à la loi agraire, si fréquemment confondue avec le communisme, personne n'ignore de nos jours qu'elle n'a été que la revendication, au profit des pauvres plébéiens qui avaient pris part à la conquête, des terres exclusivement détenues par les nobles et les chevaliers. Les Gracques ne firent, ne dirent absolument rien que la théorie propriétaire ne puisse avouer, et le chef des communistes révolutionnaires, Babœuf, en se parant de leur nom, donnait une preuve de plus que ses contemporains et lui ne savaient guère cette histoire romaine qu'ils parodiaient.

Quant aux révoltes d'esclaves, quel rapport offrent-elles avec le communisme? Ces malheureux ne se soulevaient pas pour mettre tout en commun; ils combattaient pour avoir la propriété d'eux-mêmes.

En Judée, on sait à quel point l'esprit de famille et ia propriété avaient reçu de la loi mosaïque une forte organisation. Cependant il faut remarquer que si la loi du jubilé, qui faisait rentrer dans la même famille le fonds de terre engagé, était une consécration de la propriété, elle était aussi une atteinte à ce droit : elle la consacrait en ce qu'elle la maintenait intacte entre les mains des mêmes familles; elle y portait atteinte en ce qu'elle gênait la liberté individuelle et arrêtait le cours naturel des transactions; chacun vivait « à l'ombre de sa vigne et de son figuier, » mais chacun vivait par là même comme attaché à la glèbe de son patrimoine. L'industrie, le commerce, les sciences et les arts qui ont besoin et d'un certain superflu et de l'activité qui résulte de rapports fréquents entre les hommes, restèrent par suite étrangers à ce peuple, d'ailleurs intelligent et énergique. Ainsi, de même qu'à une propriété nulle correspond la nullité de civilisation , une civilisation incomplète est l'effet de tout amoindrissement de la propriété qui ne produit pleinement ses effets qu'à la condition de rester individuelle.

L'essénianisme fut le communisme de la Judée. Dans ce pays de la religion, le communisme s'associa au principe religieux, comme dans la Grèce, le pays de la philosophie, il s'était associé à l'idée philosophique avec le pythagorisme qui en fut la réalisation partielle. L'institut pythagorique fut une communauté de sages vivant conformément aux prescriptions les plus sévères du spiritualisme dans l'abnégation, l'amitié, et la culture des sciences, notamment des mathématiques et de l'astronomie. Leur austérité et leurs travaux donnent l'idée d'une sorte de Port-Royal païen, en même temps que leur ardeur de dominer et leur activité politique, qui les firent chasser de la plupart des villes où ils avaient fondé des établissements, rappelleraient au contraire la célèbre congrégation [425] des jésuites. A la différence des pythagoriciens, qui furent comme des couvents de philosophes, et qui eurent pour idéal politique une aristocratie de lumières guidant et gouvernant les masses soumises, les esséniens nous montrent toute une peuplade formant, comme nous dirions en langage moderne, une sorte de démocratie fraternelle; non que la hiérarchie n'y fût respectée, et qu'il n'y eût dans ce petit peuple des rangs même fort tranchés, à ce qu'il paraît, en ce qui tient à la considération; mais tous, sous la seule condition d'une vie pure ou du repentir, y étaient admis, et tout entre les chefs et les subordonnés était en commun. Il faut remarquer à l'honneur des esséniens qu'ils regardaient l'esclavage comme une impiété, exception qui d'ailleurs ne signifie rien en faveur du communisme. Les esséniens, en effet, étaient une association très limitée et tout à fait volontaire; c'était comme une peuplade de moines, et Pline a dit d'elle : « Elle se perpétue sans femmes, vit sans argent. … Le repentir et le dégoût du monde sont la source féconde qui l'alimente. » La communauté ainsi entendue n'est qu'une forme de l'association libre : elle n'engage que ceux qui consentent à en faire partie. Les travaux y étaient d'ailleurs exécutés par des hommes formés aux habitudes et aux leçons de la grande société, et comme toutes les communautés religieuses, elle était fondée non sur le principe de la satisfaction illimitée, mais sur celui d'une abstinence assez rigoureuse. Autant en dirons-nous des thérapeutes, secte juive de l'Egypte, dont les adeptes vivaient d'ailleurs isolés, et n'avaient guère en commun que les exercices du culte.

Le christianisme vint mettre fin au monde ancien. Chez son premier fondateur et chez les premiers apôtres se montra-t-il favorable au communisme? C'est une question qu'on agite beaucoup de nos jours et que les communistes, jaloux de mettre de leur côté la plus grande autorité du monde civilisé, s'accordent à résoudre affirmativement. A cette prétention il a été répondu , suivant nous, avec une force de raisons qui va jusqu'à l'évidence. D'abord, si le Christ était venu pour préconiser le communisme, il n'eût pas gardé sur cette doctrine le plus profond silence. Ensuite les textes de l'Evangile que l'on invoque en faveur du communisme ont une portée toute contraire à celle qu'on leur attribue. Jésus-Christ recommande l'aumône, le dépouillement, c'est-à-dire le don volontaire, qui est un usage et non une négation de la propriété. Il fait, en un mot, de la charité un devoir religieux, une vertu et non un effet de la contrainte, qui abolit toute vertu et toute charité. Il répète le précepte de la loi divine : « Tu ne déroberas point », consécration éclatante de la propriété. Il prêche l'inviolabilité de la famille jusqu'à donner dans la condamnation du divorce une des rares prescriptions civiles qu'il ait énoncées. Le langage et la conduite des apôtres ne déposent guère davantage pour le communisme. La mise en commun toute spontanée des biens des premiers fidèles fut, autant qu'une image de la fraternité chrétienne, un moyen de résistance et un instrument de propagande. La liberté at les lois de la morale et de l'économie politique ne voient rien d'ailleurs qui leur soit

contraire, il est utile de le répéter, de peur de cor.' fusion, dans cette communauté volontaire d'une secte religieuse qui ne prétend nullement se donner comme un modèle d'organisation sociale et changer les conditions générales de la production des richesses. L'exemple de la petite famille chrétienne de Jérusalem après la mort du Christ, exemple qui, du reste, fut peu suivi par les autres églises, est donc nul comme argument.

Il faut aller jusqu'au deuxième siècle et s'adresser à une hérésie sévèrement flétrie par le christianisme, pour voir le communisme pratique s'autoriser de la religion. Les carpocratiens qui se confondirent avec les gnostiques renouvelèrent, un peu moins de deux siècles après Jésus-Christ, les infamies de ces bacchanales que Rome avait vues un peu moins de deux siècles avant la venue du révélateur. Les communautés chrétiennes qui s'établirent dans un but ascétique n'ont rien au fond à démêler avec l'histoire du communisme. Il est certain même qu'elles n'auraient pu se maintenir dans une société communiste; puisque ce n'était pas d'elles-mêmes, mais du dehors, qu'elles tiraient leurs ressources. Tout diffère d'ailleurs entre ces communautés et le communisme. On y venait s'adjoindre, on n'y naissait pas. L'objet en était presque toujours purement religieux. Les sexes, loin d'y être confondus, y vivaient séparés; dans celles où le mariage était permis, il était observé avec austérité et sévèrement réglementé. L'association des herrnhuters ou frères moraves forme seule exception par son caractère moitié civil et moitié religieux. Elle s'est maintenue par l'esprit évangélique d'humilité, d'abnégation, d'espérance dans une vie immortelle qui rend moins exigeant pour celle-ci, par cet esprit, en un mot, qui est l'opposé de celui du communisme. Il faut, en reconnaissant leurs vertus et leur bonheur négatif, reconnaître aussi que leur esprit de secte étroit, leur état stationnaire, leur absence d'arts, leur proscription de toute science relevée et de toute spéculation philosophique ne s'accordent guère avec le caractère général et les plus nécessaires conditions de la civilisation moderne.

Quand on suit l'histoire des hérésies, on trouve que le communisme est resté étranger à la plupart d'entre elles. Les auteurs ecclésiastiques pour les flétrir plus sûrement leur ont un peu prodigué ce reproche dont les écrivains communistes se sont emparés avidement pour se faire une tradition plus imposante. Bossuet, dans son Histoire des Variations, n'a pas épargné cette accusation aux hérétiques des onzième et douzième siècles, et notamment aux vaudois et aux albigeois, dont l'innocence, à cet égard, nous parait avoir été établie, à l'aide d'autorités imposantes, par un historien récent du communisme, M. Sudre. Et il en est également des lollards et de quelques autres sectes plus théologiques que politiques et dont les réclamations n'allèrent pas au-delà des abus du haut clergé et des abbayes. Il a fallu toute la partialité de l'histoire contemporaine écrite au point de vue communiste pour faire de Wiclef et de Jean Huss des apôtres de la fraternité sociale. Les germes du communisme se développèrent pourtant au sein de certaines sectes, comme les frères du [426] Libre-Esprit au treizième siècle et peut-être au sein de quelques autres. Mais c'est avec les anabaptistes qu'il éclate de la façon la plus incontestable, la plus hardie et la plus terrible. Il n'entre pas dans notre plan de raconter ce tragique épisode de l'histoire du communisme, dans lequel il se montra tout entier avec le cortège des fausses théories qu'il allègue et des mauvaises passions qu'il soulève. « Nous sommes tous frères, disait Muncer, le chef des anabaptistes, à la foule qui l'écoutait, et nous n'avons qu'un commun père dans Adam; d'où vient donc cette différence de rangs et de biens que la tyrannie a introduite entre nous et les grands du monde? Pourquoi gémirons-nous dans la pauvreté et serons-nous accablés de maux tandis qu'ils nagent dans les délices? N'avons-nous pas droit à l'égalité des biens, qui, de leur nature, sont faits pour être partagés sans distinction entre tous les hommes? Rendez-nous, riches du siècle, avares usurpateurs, rendez-nous les biens que vous retenez dans l'injustice ; ce n'est pas seulement comme hommes que nous avons droit à une égale distribution des avantages de la fortune, c'est aussi comme chrétiens. » La spoliation, la polygamie, la destruction des statues, des tableaux, des livres, à l'exception de la Bible, suivirent ces prédications à Mulhausen et surtout à Munster.

Après avoir montré comment, par lui-même, il rend les hommes sensuels, féroces, il restait au communisme à faire voir par l'exemple du Paraguay comment il peut les rendre moraux, doux et heureux en s'unissant au principe religieux. Cette dernière, expérience dont il se vante ne parait pas non plus fort brillante et fort enviable. Le chef-d'œuvre des jésuites dans leurs colonies fut de changer une population d'hommes en un véritable troupeau d'enfants obéissants, craintifs, sans aucune initiative, sans vices et sans vertus, absolument incapables du vrai, du bien et du beau. Les révérends pères avaient établi une réglementation universelle; ils dirigeaient la production et la répartition avec cet absolutisme sans lequel la communauté n'est pas possible. Le bonheur qu'ils procurèrent à leurs ouailles ne fut pas cependant à l'abri de nuages ; et il est avéré que leur départ fut accueilli avec des cris de joie. L'état d'innocence primitive et même de bonheur sous une autorité supérieure ne saurait être, en tous cas, l'idéal de la civilisation qui préfère la lutte avec ses chutes inévitables et avec les progrès qui la suivent à cette inerte et stupide impeccabilité.

Il faut arriver jusqu'à notre temps et à la New-Harmony de M. Owen pour rencontrer un nouvel exemple du communisme pratique. Les déceptions du moderne réformateur qui fait de l'irresponsabilité son dogme principal, ingénieusement racontées par M. Reybaud , n'ont pas besoin d'être rappelées. Les mésaventures récentes éprouvées par M. Cabet compléteraient cette épreuve sans ajouter rien de bien nouveau à la monotone histoire des déceptions du communisme On peut dire qu'en somme il n'a rien exécuté de considérable a dater du Paraguay où, encore une fois, il n'a pu vivre quelque temps que grâce à l'altération et aux modification» que lui a fait subir l'esprit religieux. Depuis lors, il n'apparaît plus guère qu'a l'état d'aspiration et de conspiration. Babœuf et ses complices subirent le même sort que Muncer et Jean de Leyde, sans avoir eu le même succès ; et les annales de la doctrine n'ont guère été depuis et tout récemment encore, en juin 1848, que celles de ses défaites et de ses mécomptes.

Il ne nous reste plus, pour achever l'examen du communisme, qu'à jeter un coup d'oeil sur les utopies qu'il a produites, en nous bornant à dégager de chacune d'elles le trait principal, et les conclusions qui leur sont communes à toutes.

C'est avec raison qu'on a vu dans la République de Platon le type de toutes les utopies communistes. Il importe toutefois de bien distinguer le communisme du philosophe grec des doctrines avec lesquelles on le confond. On s'est beaucoup trop figuré Platon a l'image de nos modernes utopistes qui visent à réformer le monde. La République de Platon est une application purement idéale de sa philosophie, à la société. Comme philosophe , il a trop méconnu dans l'analyse de l'homme le fait moral de la liberté; il transporte cette lacune avec ses déplorables conséquences dans sa société imaginaire. Comme philosophe, il a admirablement compris l'idée de justice, autant qu'on peut le faire en la séparant de la liberté ; et il aboutit avec une rigueur géométrique dissimulée sous la forme la plus libre et la plus brillante, à l'égalité absolue rompue seulement, non plus par les différences individuelles d'effort et de mérite , mais par les différences natives d'intelligence et d'énergie morale. C'est ainsi qu'on le voit aboutir à une aristocratie de philosophes et de guerriers. N'oublions pas non plus que Platon, bien loin de regarder vers l'avenir, a les yeux tournés constamment du côté de l'Orient, ce pays de la propriété plus ou moins collective et de la théocratie. Sauf quelques vues purement morales, aussi sublimes que neuves, qui contenaient l'avenir du genre humain, on peut dire que Platon, dans sa République, a écrit l'utopie du passé. Observons aussi que dans cet ouvrage même la propriété et la famille ne paraissent être interdites qu'a une seule classe, celle des guerriers. Nos aimées ne rappellent-elles pas quelques traits de celte organisation? Nourris par les autres classes de citoyens, les soldats ont-ils sous les drapeaux une famille, un champ qu'ils cultivent, une table à part? La République n'en atteste pas moins avec la plus grande force la pente irrésistible du communisme qui, soit qu'il ait son point de départ dans un brutal appel aux instincts, soit qu'il prenne» comme ici, sa source dans le principe d'une justice abstraite, dépouillée de l'idée et du sentiment du libre arbitre, arrive aux mêmes conséquences et tire la négation de la famille de celle de la propriété. Au reste, le sourire de So-crate, en exposant cet impraticable système, est peut-être la réfutation qui s'applique le mieux à ce jeu brillant de la dialectique et de l'imagination combinées, déduction logique et poétique d'une idée, et non plan sérieux, arrêté, de réforme sociale.

Qu'ajouterait à ce que nous avons dit plus haut une exposition régulière des systèmes de Thomas [427] Morus et de Campanella? Que. l’Utopie et la Cité du Soleil diffèrent sous certains rapporte, il importe peu; ce qui importe, c'est de remarquer qu'ils se rencontrent dans quelqu'une des grandes négations qu'entraîne celle de la liberté et de la propriété. Morus souhaite que la famille subsiste, mais il veut des esclaves pour les grands travaux publics et pour remplir les vides laissés dans la production par les utopiens. Campanella abolit la famille. Tous deux rendent l'État souverain maître du travail et souverain distributeur des produits.

Le communisme prend au dix-huitième siècle une forme exclusivement philosophique : il renonce à peu près à l'allégorie et au symbole pour faire usage, de l'analyse et du raisonnement. Que la constitution de la propriété que le communisme avait alors sous les yeux ait été vicieuse, que l'œuvre de la philosophie et de l'économie politique fût de travailler à la réformer, nous n'en doutons pas; mais si les inégalités excessives et injustes de la société du dix -huitième siècle font comprendre le communisme, comment justifieraient-elles un système qui marchait en sens inverse de l'aspiration générale vers la liberté et la civilisation ? Rousseau n'est pas partisan de cette doctrine, bien qu'il lui ait piété des armes. Dans le Discours sur l'inégalité comme dans le Contrat social, il reconnaît l'intime solidarité de la propriété et de la société , et tout en déplorant l'existence de celle-ci, il la déclare indestructible. En fondant la propriété sur la loi, il commet une erreur généralement partagée à son époque, et dont Montesquieu lui-même n'est pas exempt. Mably, qui pousse les principes de Rousseau à l'absurde, et qui convertit ses tendances en systèmes, engage l'humanité à rentrer dans son état naturel. Dans sa Législation ou Principes des lois, dans ses Doutes sur l'ordre naturel et essentiel des Sociétés opposés aux physiocrates, dans ses Entretiens de Phocion, il n'est guère que le commentateur servile de Rousseau et de Lycurgue, sauf l'addition importante du travail attrayant. Travail en commun, répartition par l'État, abolition des arts, intolérance en matière de religion, ces vieilles conséquences de la doctrine sont tirées par Mably avec une rigueur qui laisse peu à désirer. L'obscur Morelly l'exagère encore, s'il est possible, dans son ennuyeuse Basiliade et dans son odieux Code de la nature, devenu le code du communisme révolutionnaire. Les témérités de Brissot de Warville qui, devançant un mot célèbre, assimile la propriété au vol, les excentricités peu conséquentes de Necker et de Linguet, ne peuvent que répéter ou atténuer ces anathèmes et ces théories. Elles se perpétuent à travers la révolution française qui leur enlève leur raison d'être. Disciple de Rousseau, Robespierre n'est pas communiste, bien que ses principes jettent la société sur la pente qui mène au communisme ; Babœuf, au contraire, c'est Morelly devenu homme action. Le communisme philosophique et rêveur n'a reparu guère qu'avec M. Cabet, l'auteur du Voyage en lcarie, et avec les rédacteurs plus avancés de l’Humanitaire. Ceux-ci sont de beaucoup plus conséquents. Dans son communisme fondé sur la fraternité et qui répète tous les arguments, qui renouvelle l'emploi de tous les moyens habituels du communisme, assez peu varié de sa nature, M. Cabet voulait pourtant maintenir la famille. L’Humanitaire s'y opposait. Nous avons montré de quel côté est la logique. Ajoutons aussi, pour être justes, que M. Cabet se berce de la douce chimère que chacun conservera sa maisonnette et son jardin. 11 permet à ses Icariens, après avoir bien servi l'Etat qui les surveilla sévèrement toute la semaine, d'être absolument libres tous les dimanches. C'est beaucoup trop. Un seul dimanche en liberté serait mortel pour l'Icarie. Sauf ces réserves, on reconnaît sous le miel de la forme l'inévitable esprit du communisme, c'est-à-dire le plus pur despotisme, réglementant l'industrie, la science, la religion, etc.

A quoi sert-il maintenant de savoir qu'il existe plusieurs variétés de communistes en France à ce moment du dix-neuvième siècle? Les uns, en minorité, veulent procéder par la douceur, comme si la propriété une fois reconnue comme l'obstacle à tous les progrès, il ne fallait pas immédiatement la détruire. Les uns nient Dieu, l'âme et la responsabilité ; les antres ont l'intention de les admettre, ce qui est parfaitement stérile, puisqu'ils arrivent ou conduisent au même matérialisme pratique. Les uns voudraient des arts, comme si leur système économique leur permettait d'en avoir. Il en est qui sont pour le maintien des villes ; d'autres trouvent mieux de les détruire et de faire vivre l'humanité à la campagne; ces différences offrent peu d'intérêt. Au fond il n'y a qu'un seul et même communisme : le communisme conséquent. On ne lui fait pas sa part : dès qu'il a pénétré dans un système ou dans une société, il faut ou qu'il se retire au plus tôt, ou qu'il envahisse tout de proche en proche.

Et maintenant, si le communisme, comme aspiration, est une véritable maladie de l'état social, et si le communisme, comme doctrine économique, n'est qu'une maladie de l'esprit humain, quels en seront les remèdes? Pour notre part, avec un bon enseignement moral que nous mettons en première ligne, nous n'en connaissons que deux : quant à la société, lui appliquer de plus en plus les grands principes de la science économique qui n'en détruisent pas mais qui en diminuent progressivement les maux ; quant aux esprits, y faire pénétrer sans cesse davantage les vérités de l'économie politique : tel est le meilleur ou plutôt le seul antidote efficace contre les progrès menaçants du communisme.

Henri Baudrillart.

Bibliographie.

Voir pour la réfutation du communisme, outre les ouvrages qui traitent de la propriété, les publications récentes :

Les Études sur les réformateurs contemporains, par M. Louis Reybaud. 2 vol. gr. in-18.

Le communisme jugé par l'histoire, par M. Franck. Brochure in-12.

L’Histoire du communisme, par M. Sudre. 1 vol. in-12.

Voir aussi la bibliographie de SOCIALISME.