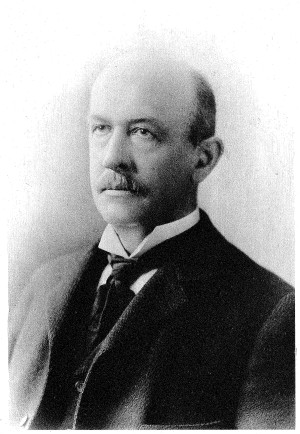

WILLIAM GRAHAM SUMNER,

“Liberté des Échanges” (1892)

|

|

| William Graham Sumner (1840-1910) |

[Created: 26 April, 2021]

[Updated: May 14, 2024] |

Source

, “Liberté des Échanges” (1899–92) in Nouveau Dictionnaire d’Économie Politique (Paris: Guillaumin et Cie., 1892), vol. 2, pp. 138–166.http://davidmhart.com/liberty/AmericanLibertarians/Sumner/1892-LibreEchange/index.html

William Graham Sumner, “Liberté des Échanges” (1899–92) in Nouveau Dictionnaire d’Économie Politique (Paris: Guillaumin et Cie., 1892), vol. 2, pp. 138–166.

This essay was not published in English but appeared in French in the Nouveau Dictionnaire d’Économie Politique (1892).

This title is also available in a facsimile PDF of the original.

This book is part of a collection of works by William Graham Sumner (1840-1910).

Table of Contents

- Définition: protection, protectionnisme.

- Doctrine du commerce au moyen âge.

- Le XVIe siècle.

- Les États dynastiques.

- Le mercantilisme et le système colonial.

- La nouvelle doctrine.

- Smithianisme.

- La protection aux États-Unis.

- Protectionnisme au XIXe siècle.

- Bibliographie.

[138]

LIBERTÉ DES ÉCHANGES

L’expression libre-échange a été employée pour désigner l’échange ou les transactions qui sont libres par opposition à l’échange ou aux transactions limitées par le monopole (voy. ce mot) de compagnies concessionnaires, ou bien aux blocus (voy. ce mot) et aux autres restrictions imposées au commerce des neutres par des belligérants, ou encore par opposition aux revendications des nations qui réclament par exemple un droit de contrôle sur la Méditerranée ou sur des parties de l’Océan, ou aux décrets qui ont pour objet de proscrire le commerce avec les mahométans. ou enfin par opposition aux lois sur les quarantaines, les inspections de toute nature, les passeports, etc.

Ces entraves ont été, dans quelques—uns des cas cités plus haut, la conséquence de l’exercice du pouvoir militaire ou de police de l’État, ou la suite de mesures de police politique. Le mal qui en est résulté pour le commerce est le sujet de plaintes légitimes et balance dans une large proportion les avantages de l’intervention qu’on a cru devoir exercer; mais toutes les restrictions de ce genre appartiennent à la catégorie des questions d‘appropriation (voy. ce mot) dont les limites ne peuvent être déterminées et qui ne sont pas susceptibles de règles. Elles ne peuvent, en conséquence, trouver aucune place dans la présente étude.

C’est aussi une question de convenance que celle de savoir si les ressources nécessaires pour doter les institutions administratives peuvent être demandées à des taxes qui entraînent quelque diminution de la liberté des échanges. Si l‘on trouve, après mûr examen, qu’il y a plus d’avantage a se procurer des ressources par cette méthode que par une autre, les entraves qui, de ce chef, peuvent être imposées au commerce doivent être regardées simplement comme un des maux inévitables de la vie. Ce sont des restrictions qui restent donc également en dehors de notre sujet. (V. Douanes et Impôt.)

Mais a côté de ces sortes de taxes et généralement comme mêlées à celles—là, il y en a d’autres qui sont établies pour modifier, par l’action coercitive des lois, l’organisation de [139] l’industrie. Ces autres taxes procèdent d’idées tout à fait économiques; elles appartiennent au domaine propre de l’économie politique. Elles ont leur origine et leur justification dans une philosophie de la production des richesses. Ce n’est donc pas affaire de convenance ou d’appréciation; elles supposent, au contraire, une doctrine vraie ou fausse de la production des richesses et ont une influence vitale sur le bien-être des sociétés humaines.

1. Définition: protection, protectionnisme.↩

1. Des taxes sont perçues à l’importation des objets de consommation afin de prévenir ou de diminuer l’importation de ces objets. Le but qu’on se propose est de fermer la route au commerce et de séparer des autres le corps politique qui établit ces taxes, dans des conditions d’une efficacité suffisante pour restreindre la division internationale du travail et l’échange des produits. Le résultat qu’on veut atteindre, c’est d’obliger les populations du territoire soumis à cet ensemble de lois à développer leur organisation industrielle au dedans des limites dans lesquelles on les a ainsi renfermées. Si un semblable système était poussé à l’extrême, on arriverait à produire un développement économique identique à celui d’un peuple où les industries de transport et le commerce seraient restés à un niveau assez bas pour rendre impossible les transactions avec les autres pays. Il est aujourd’hui impossible de mettre un pays dans un pareil isolement; mais il résulte toutefois de l’application actuelle du système quelque chose comme un compromis compliqué entre ce qui serait si le pays était isolé, et ce qui serait s’il avait pu se développer dans les arts et le commerce du jour, sans intervention arbitraire.

Les motifs spéciaux invoqués en faveur de cette espèce d’intervention par les lois, sont puisés dans ce fait que, dans le cours même du développement des arts, les formes de l’industrie qui sont pratiquées dans le pays subissent des changements.

Des « industries », comme on dit, c’est-à-dire des modes spéciaux de concours aux efforts productifs de la société, sont délaissées et d’autres sont cultivées. Ces changements entraînent des désagréments, ils amènent une diminution dans l’habileté professionnelle des uns, modifient la routine, détruisent des capitaux anciens. L’homme d‘Etat intervient par les taxes qu’il établit afin de prévenir ces changements. On prétend encore qu’il est essentiel aux intérêts d’une nation de développer chez elle certaines formes choisies d’industries, pour que ses besoins soient satisfaits et que certains produits soient offerts à sa consommation, non par le commerce extérieur, mais par la production de son propre territoire; et le législateur entreprend de faire fournir ces choses par la production intérieure plutôt que par le commerce extérieur en frappant ce commerce de taxes. Ce système est la protection. Du moment qu’il est sage pour un État, il doit l’être pour les autres. Aussi est—il essentiel, pour se rendre compte de ses effets, de supposer qu’il soit appliqué au même moment dans chacun des États qui forment un groupe géographique.

Les libre-échangistes objectent à ce système : en premier lieu, que c’est déclarer une guerre sans espoir au progrès des arts; en second lieu, que c’est accroître indûment les fonctions de l’État et la responsabilité de l’homme d’État auquel on laisse à décider, soit spontanément soit par ce qu’il se laisse persuader, où et comment il emploiera son pouvoir d’intervention. Ils en appellent à l’histoire pour démontrer que de semblables interventions par les hommes d’État, directeurs des peuples, n’ont jamais servi qu’à entasser erreurs sur erreurs et pertes sur pertes. En troisième lieu, ils soutiennent que dans les États parlementaires modernes un pareil système dégénère presque invinciblement en abus ploutocratiques. C’est la une question de tout premier ordre qui se résout en ceci : une coterie peut devenir maîtresse des ressorts parlementaires ou exercer une influence directrice sur le ministère afin de faire servir la législation protectrice à son avantage exclusif aux frais du reste de la communauté. Dans les États modernes, les intérêts agricoles et les intérêts manufacturiers sont absolument différents. Des droits protecteurs peuvent charger les ouvriers de la culture au profit des artisans de l’industrie ou les artisans au profit des agriculteurs. Si l’on a la prétention de les charger les uns et les autres en même temps, chacun d’eux au profit des autres, il est évident qu’ils sont tous deux dupés et que personne n’y gagne, à l’exception de certains chefs d’industrie qui font d’énormes bénéfices dans leurs affaires et ne subissent que des pertes insignifiantes à titre de consommateurs dans la classe de la société à laquelle ils appartiennent.

Il est vrai que les protectionnistes affirment que les droits ne sont pas supportés par un groupe national au profit d’un autre groupe national, mais bien par les étrangers. Supposons que les choses se passent ainsi. Prenons un ensemble d’États employant tout le système protecteur contre tous les autres. Chacun d’eux paye, dans cette hypothèse, les [140] droits établis par les législatures des autres, ce qui n’améliore pas beaucoup les choses, comparé à ce qui se passerait si chacun d’eux payait les droits établis par sa propre législation. Si les droits protecteurs américains sur les produits manufacturés français sont payés par les manufacturiers français et si les droits protecteurs français sur les produits agricoles américains sont payés par les agriculteurs américains, nous ne voyons pas qu’on soit plus avancé; c‘est toujours la même chose et nous avons besoin de nous placer à un point de vue plus élevé pour sortir d’embarras et juger le système.

Enfin, s’il est vrai que les droits protecteurs établis dans un pays tombent sur les producteurs d’un pays étranger, il en résulte qu’un pays libre-échangiste, placé au milieu d’un groupe de pays protectionnistes, payera les droits établis par tous les autres et ne bénéficiera lui—même de rien. Tel aurait été le cas au regard de l’Angleterre dans ces quarante dernières années.

Si la vérité de cette doctrine sur l’incidence des droits protecteurs pouvait être admise, la prospérité de l’Angleterre aurait fourni la preuve que ces sortes de droits auraient été une bénédiction pour la nation qui n’en a pas perçu.

2. Il est impossible d’aller au fond d’un système pareil à celui que nous venons de décrire, si on ne l’a pas analysé pour se rendre compte des bénéfices qu’il est censé produire. Les philosophes, qui y ont foi, se désintéressent de la part évidente d’égoïsme du système, de sa parenté avec la guerre, et ne peuvent le considérer comme responsable des vulgaires abus de pouvoirs qui se produisent à son ombre et qui permettent à quelques personnes de s’enrichir des dépouilles des autres. Ils se bornant à soutenir qu’au fond il y a là une vraie philosophie de la richesse, et que les droits protecteurs sont un moyen de réaliser, au profit des populations du pays qui les établit, une plus grande masse de satisfactions matérielles que celles qu’elles eussent obtenues en l’absence de ces droits. C’est ce qu’on appelle le protectionnisme. C’est, la doctrine qu’ont professée les hommes d’Etat protectionnistes des États-Unis et les économistes protectionnistes de second ordre (Niles, Peshine Smith, Greeley) et les écrivains protectionnistes populaires du même pays dans le cours de ce siècle. C’est aussi, en général, la doctrine des protectionnistes de l’Europe. Ils se sont aperçus qu’ils devaient donner satisfaction aux habitudes de réflexion des hommes instruits de notre temps et que, s’ils, se mettaient a discuter des questions économiques, ils devaient développer la philosophie de leur système afin de montrer comment et pourquoi ils en attendent certains résultats.

3. Les penseurs les plus sérieux, les hommes les plus instruits de l’école que nous venons de définir, se sont trouvés engagés dans une tâche de la plus extraordinaire difficulté quand ils ont voulu prouver que le système protecteur pouvait augmenter la richesse matérielle de la communauté tout entière. Ils ont été obligés de recourir alors à une nouvelle catégorie de considérations. Ils se sont référés à un autre ordre d’avantages sociaux, qui, disent-ils, sont autrement importants que la richesse et qui produisent et accroissent la concentration et le développement du sentiment national. Ils regardent les droits protecteurs comme servant à definir et à accroître l’unité nationale par opposition aux autres pays, quoiqu’il puisse s’agir, à proprement parler, d’une unité historique et politique et non pas d’une unité nationale. Ils allèguent, enfin, que le système protecteur a en quelque sorte le pouvoir de modifier la distribution des produits entre les différentes classes industrielles, pour la rendre, suivant eux, plus avantageuse à la société et ils se plaisent à considérer ces avantages dans leurs rapports avec d’autres avantages d’un certain moral indéterminé. Et comme ces avantages sont, dans la sphère actuelle des connaissances humaines, ce qu’il y a de plus vague, de plus paradoxal, de plus indéterminable, il est impossible d’en apprécier la valeur. Ce sont choses qui doivent être exclues de la discussion économique tant qu’elles n’ont pas été réduites à une expression qui permette de les vérifier, ce qui n’est pas le cas des purs dogmes ou des principes.

Il est dès lors évident qu’entre les assertions des paragraphes 2 et 3 nous nous trouvons, comme à l’improviste, dans un abîme de philosophie sociale d’une profondeur immense. Nous nous étions lancés dans une recherche qui devait nous enseigner comment nous pourrions régler, avec intelligence, notre effort productive et déterminer la proportion d’énergie que nous avions à dépenser pour nous procurer les satisfactions matérielles auxquelles nous attachons le plus de faveur, et voilà qu’on nous interrompt par les reproches d’un genre nouveau. On nous dit que cela est bas d’étudier le pur accroissement la richesse et que le propre et digne objet de l;’étude est d’apprendre à réaliser un certain idéal social pour pouvoir acquérir des [141] avantages sociaux. Mais l’acquisition d’avantages et la réalisation d’un idéal coûtent de l‘argent. Il faut dépenser pour les avoir et il faut faire les frais de leur consommation. On nous défend donc l’étude de la production de la richesse pour que nous puissions étudier les moyens de la dépenser. C’est le sophisme qui est le plus au fond et qui va le plus loin de tous ceux que l’on rencontre en économie politique et celui qui est a la base de toutes les contradictions et de toutes les controverses de notre temps.

Cette dernière phase du protectionnisme, comme nous le verrons plus loin, appartient spécialement au xixe siècle. Elle date de List (voy. ce nom). Elle est indépendante du vieux mercantilisme dont elle est un dernier effort et elle a pour point de départ une nouvelle base philosophique. C’est une philosophie économique sans antécédents historiques, qui considère l’organisation industrielle entièrement a priori. Elle cherche à déterminer une conception générale du pouvoir social et du bien social d’où elle puisse tirer une philosophie de discipline à imposer au corps industriel par les autorités politiques, afin de donner satisfaction à l’idéal qui, à certaines époques, flotte dans une nation ou dans une génération. Il y a dans tout cela un déplorable élément de mysticisme économique. Cary (voy. ce nom) s’en est emparé et l‘a développé avec un grand enthousiasme (dans son ouvrage Unity of Law). Les forces sociales et économiques sont discutées comme si elles étaient transcendantales, en larges phrases et dans des propositions générales qui se traduisent en tortues abstraits et quasi philosophiques. On parle de la distribution des richesses comme si d’un côté elle était due à une force occulte et de l’autre a un partage arbitraire. On se sert des expressions bien général ou bien-être de tous, comme si ces mots représentaient des idées précises qu’on puisse faire entrer couramment dans la discussion. L’organisation de la société est devenue quelque chose de transcendant qui ne saurait être soumis à des recherches scientifiques telles qu’elles puissent aboutir à une connaissance objective. Il en résulte que les chercheurs qui sont dominés par cet ensemble d’idées se plaisent à lancer dans l’inconnu un système comme celui des droits protecteurs, avec la confiance que, d’une manière ou d’une autre, ils retireront de l’inconnu une organisation sociale meilleure. Un des indices de cette façon de raisonner est la mode qui veut qu’on se serve du terme science sociale au lieu de celui d‘économie politique. Cela ouvre la voie à un champ sans limites de spéculation et de métaphysique que parcourent des faiseurs de phrases, à côté et tout à fait en dehors de la science des richesses.

La science sociale s’est tellement éloignée de ce qui constitue une science qu’on peut employer, en en parlant, certaines formules qui sonnent aux oreilles le plus délicieusement du monde, alors que les méthodes, les preuves, les garanties et le critérium qui sont le fond de toute science sont encore dans un état absolu d’indétermination.

En réponse à ce protectionnisme philosophique, les libre-échangistes refusent de reculer les limites de l’économie politique au-delà des lois du bien—être matériel de la société. Ils laissent de côté tous les prétendus éléments moraux comme n’étant ni concluants ni scientifiques. Ils regardent la dispute du libre—échange et de la protection comme très simple et très pratique. Ils soutiennent que c’est une question parfaitement légitime et digne d’être traitée, que celle de l’organisation des efforts productifs pour donner à l’humanité le maximum du bien matériel, que le libre—échange et la protection enfin sont entièrement du domaine de cette recherche et ils se refusent à en obscurcir la discussion par l’introduction d’éléments qui y sont étrangers.

4. Il est nécessaire, pour rendre justice aux deux parties en présence, de distinguer ce que nous avons dit, dans le paragraphe 3, des dernières et plus extrêmes conséquences de la tendance que nous avons signalée. Les disciples de Carey (voy. ce mot), Thompson, Denslow, ont poussé la discussion des éléments transcendantaux et a priori de son système plus loin que lui. Carey avait fait dans l’industrie et le commerce des distinctions arbitraires. Ses disciples ont élargi et étendu sa méthode. Le professeur Thompson a déterminé un critérium pour distinguer a priori une industrie avantageuse d’une industrie nuisible et, il interprète le commerce comme un échange entre les idées et les éléments psychologiques de la civilisation. Il en arrive à établir que le commerce est une bonne chose dans le sens du méridien de longitude et une mauvaise chose dans le sens des parallèles de latitude.

5. Le morceau le plus extraordinaire de cette sorte de littérature a été écrit par Rodbertus, dans le tome VII des Jahrbücher für national Oekonomie and Statistik (aujourd’hui Jena Jahrbücher, V. HILDEBRÀND). Il est particulièrement important par suite [142] des conséquences qu’il a eues sur la pensée moderne de l’Allemagne dans ces matières et en raison de l’influence que le même écrivain a exercée dans d’autres directions. Il semble que tout ce que Rodhertus a écrit sur le système économique des Romains n’a eu d’autre but que de servir de paraphrase à ce morceau. Les observations qu’il y a fait entrer, au cours de sa discussion, à propos des relations des éléments urbains et ruraux dans l’organisation sociale, à propos du paradoxe contenu dans le paragraphe sur la paix et la tranquillité, à propos de l’exploitation des continents excentriques par les centres de civilisation et à propos d’autres questions analogues de moindre importance, sont tout à fait dignes de remarque, parce qu’on y trouve la preuve qu’il a au moins entrevu les phénomènes les plus importants de l’organisation industrielle, phénomènes auxquels s‘attache rarement la discussion sociale toujours ramenée à ses ornières accoutumées, et dont l’étude doit être cependant poursuivie avec l’attention et le travail le plus soutenus. Mais en cela pourtant, comme dans beaucoup d’autres matières, le caractère de son génie a été le défaut de règle. Il présente au public l’objet dont nous parlons tout à fait en dehors du foyer de son orbite.

Il se peut qu’un travailleur, vivant dans un des continents excentriques, puisse être mieux placé qu’un autre pour discerner ce qu’il y a de juste dans les observations et d’erroné dans les interprétations que renferment ses discussions. On trouvera plus bas quelques indications à cet égard. Si l’on s’attache à étudier Rodbertus après s’être muni toutefois de sérieux moyens de critique, ou peut trouver dans ses écrits des suggestions d’un puissant secours. C’est pourquoi nous les notons ici au passage, et aussi parce que le morceau auquel nous avons déjà fait allusion est très souvent cité comme renfermant une exposition magistrale des maux du libre-échange.

Rodbertus dit (p. 269) : « J’entends par libre-échange non pas l’absence aux frontières de barrières consistant en taxes, non pas l’établissement sans entraves de rapports de commerce entre les États, ce qui est partout une bénédiction, mais l’absence de toute organisation économique intérieure, l’absence de toute règle légale dans la vie industrielle, dans l’organisation économique. J’entends par la l‘usage fait par chacun des moyens de production qui lui appartiennent accidentellement, selon son propre bon plaisir sans autre limite que celle du code pénal. » Cela dit explicitement ce que cela veut. Rodbertus n’entend pas par libre-échange le contraire du système protecteur et tous ceux qui ont tiré de ses considérations des conséquences au regard de l‘antiprotectionnisme se sont évidemment égarés. Ce qu’il a visé c’est l’ensemble des institutions modernes, qu‘on embrasse quelquefois sous le nom de libéralisme, qu’elles soient sociales, économiques ou politiques. C’est contre cette idée générale que toute sa polémique est dirigée et, dans bien des endroits, le mot Freihandel (libre-échange) dont il se sert prend un aspect véritablement grotesque. Il concède expressément que c’est une bénédiction que la liberté du commerce. C’est seulement en abusant de l’expression libre-échange dans ses attaques contre la liberté et dans sa défense du socialisme qu’il entre en lutte avec les libre-échangistes. Il ne soulève jamais la question de la liberté du commerce que quand il dispute contre tout ce qui est libre. C’est à ce point de vue extraordinairement agrandi que nous le signalons.

6. Dans les derniers écrits de l’école prédominante des économistes allemands, on rencontre une disposition à traiter comme de très peu d’importance la question du libre-échange et de la protection, à s’en moquer comme d’une généralisation abstraite, comme d’un dogme a priori de droit naturel, etc. Il y a une certaine affectation de leur part de n’être d’aucun parti et à trouver des excuses à la protection, tout au moins dans de certaines limites et dans certaines circonstances.

Aussi longtemps que les autorités politiques pèseront d’un aussi grand poids sur les études économiques allemandes, aussi longtemps que les écrivains se trouveront exposés à subir les influences administratives d’une autorité politique qui distribue les avancements professionnels après avoir adopté une politique économique positive et agressive et qui regarde avec colère, comme une opposition de parti, toute opposition à cette politique, il sera difficile de se rendre compte de la valeur des ouvrages dans lesquels les économistes allemands traient ces questions. On peut dire la méme chose des écrivains qui ont pris dans Auguste Comte, dans Hegel ou dans tout autre système de philosophie, des dogmes dirigeants à propos des questions sociales.

La position prise par les Allemands atteste un défaut de sens moral sérieux et d’esprit scientifique, et cette lacune est pauvrement rachetée par une sentimentalité du type semi-socialistique.

7. En fin de compte, nous mentionnerons les fair—traders anglais. Le nom de cobdenisme [143] peut sans doute s’appliquer justement à un système politique consistant dans l’adoption d’une organisation du commerce jouissant de la plus grande somme de liberté compatible avec les nécessités fiscales de chaque pays, et indépendamment du système économique adopté par les autres nations, dans la confiance qu’avec le temps les autres suivront l‘exemple après en avoir reconnu la sagesse. On peut y attacher le nom de Cobden, quoique cette doctrine ait été professée explicitement par Le Trosne, Mercier, Condorcet, et dans l’écrit attribué à Decker. Cette doctrine économique est quelque chose comme le pendant de la doctrine morale qui enseigne que « l’honnêteté est la meilleure politique ». C’est dans cet ordre d‘idées le plus haut sommet de la vérité qui ait jamais été atteint et en conséquence, pour ceux qui sont à un niveau plus bas ou bien qui ne sont encore qu’à demi-hauteur, il est difficile de juger si c’est la plus grande vérité ou le plus grand mensonge que l’on puisse produire. La doctrine corrélative est celle qui affirme que toute représaille, qu’il s‘agisse de guerre de soldats ou de guerre de tarifs, est condamnée à s’engager de plus en plus dans la lutte, sans atteindre son objet, exaspérant les passions, bannissant la raison et ne faisant que multiplier les pertes de l’un comme de l’autre côté.

Comme nous le verrons plus loin, le problème le plus obscur de l’histoire du commerce est de savoir si le commerce a été un agent de paix ou de guerre. Le cobdenisme est la philosophie du commerce, mais du commerce débarrassé des traditions et des dogmes du militarisme, du commerce devenu le dispensateur de la paix et le facteur d’une pure civilisation industrielle. Les fair-truders sont ceux qui, après quarante ans d’expérience du cobdenisme, sont fatigués d’attendre la réalisation des saintes espérances offertes à leur foi par le cobdenismc et qui désirent revenir à la politique des représailles et de la force.

Les agitateurs de la Ligue contre les lois des céréales (V. BASTIAT et COBDEN), comme d’autres enthousiastes, attendaient trop de leur chère réforme. Ils attendaient trop de la nature humaine et ne comptaient pas assez avec les intérêts et la force des traditions politiques. Ils ont trop cru à la possibilité d’une action spontanée et intelligente de la part d’une grande masse d’hommes. Comme tous les enthousiastes, ils ont cru que le monde répondrait tout de suite et sans hésiter à l’appel de la vérité et du bon sens. Ils n’ont pas suffisamment fait entrer l’élément de temps en ligne de compte. Il n’est pas étonnant que, dans ces conditions, il se soit produit contre eux une réaction, mais jusqu’à présent cette réaction n’a pas réussi à définir sa plate-forme ou son programme. Elle s’est répandue en colère et en mépris contre les nobles mais fallacieux espoirs des agitateurs de la Ligue contre les lois des céréales.

Telles sont les différentes phases de la protection et du protectionnisme.

Par libre-échange, nous entendons tout ce qui y est opposé et par libre—échangistes tous ceux qui sont prêts à combattre les protectionnistes et le protectionnisme à tous les degrés, dans tous les modes et sous toutes les formes.

La proposition que nous entendons soutenir est celle-ci. Tout le protectionisme du xixe siècle n’est que le résidu antique et déshonoré d’un sophisme d’économie politique. C’est la plus certaine et la plus grande conquête de la science économique, d’avoir réussi à mettre fin a un pareil sophisme, et la loyauté envers la science exige de nous que nous soutenions et que nous mettions de plus en plus en avant la doctrine du libre-échange jusqu’à ce qu‘elle ait été universellement acceptée et appliquée.

C’est pour soutenir cette thèse que nous tracerons un sommaire de l’histoire des doctrines modernes du commerce.

2. Doctrine du commerce au moyen âge.↩

Il faut prendre la loi canon comme point de départ de la doctrine moderne du commerce. Dans la collection du droit canon, on a réuni d’anciennes prescriptions sans rien créer de nouveau, mais en les arrangeant dans un nouvel ordre et en leur donnant une autorité qui leur a assuré sur l’esprit des hommes, pendant des siècles, une force de domination que rien n’a pu briser. Les côtés économiques et les côtés moraux du commerce ont fait un seul corps et le commerce a été confondu avec l‘usure. La loi canon a combiné deux courants de tradition, celui de l’antiquité classique et celui des pères de l’Église. Le premier a fourni les éléments dérivés du point de vue militaire, de mépris du travail et du gain pécuniaire; et le second a fourni l’élément moral avec l’autorité de textes sacrés mal interprétés, renforcés par les paroles des pères révérés de l’Église. L’enchevètrement de l’économie du commerce avec la morale du commerce et avec l’usure s‘est continué par l’action de St. Thomas d’Aquin et de Scotus, et cet enchevêtrement a été fatal à la rectitude du jugement du premier, quoiqu’on puisse trouver dans l’œuvre de ces deux grands chefs d’école des sentences qui suffiraeint pour fondre toute la doctrine [144] moderne. Il n’est pas explicitement affirmé par ces autorités du moyen âge que les hommes doivent simplement partager entre eux leur superflu par un sentiment d’amour fraternel, à moins qu’on ne se trouve en présence d’un individu sans ressources; mais c’est là, selon eux, la règle de conduite la plus digne d’être approuvée, qu’il s’agisse d’échange ou de prêt. La vente d’un produit de son propre travail est regardée comme chose très différente de la vente d’une marchandise par un intermédiaire qui la simplement achetée pour la revendre. L’opinion populaire du temps correspondait absolument à ces doctrines. Le commerce était suspect. Il était classé, connue l‘usure, parmi les extorsions et était laissé aux juifs et aux étrangers qu’on détestait parce qu’ils s’y livraient. Le sentiment populaire trouvait son expression dans le proverbe: Quot mercatores, tot traditores.

Le mouvement social au commencement du moyen tige était très déprimé, et la vitalité sociale très restreinte. Un manoir était presque un tout indépendant. Il y avait très peu de commerce: c’est à peine s’il existait des marchés. Quand les premiers mouvements du commerce et des transports se sont produits, les seigneurs des manoirs ont prélevé des taxes d’exportation et ont décrété des prohibitions dans une idée de précaution pour empêcher que le manoir ne fût privé de ressources. Leur souci était de prendre toujours des mesures préventives contre la famine et la guerre. La règle du commerce à ce point de départ peut être appelée la politique de l’approvisionnement (Pigeonneau, Colmeiro).

Les seigneurs commencèrent aussi à lever des droits sur les mouvements du commerce et sur les transports, sous prétexte de maintenir l’ordre sur les rivières et sur les routes, mais en réalité par une pure exaction seigneuriale. Ils percevaient ces droits avec la plus grande impartialité a l’importation et à l’exportation, s’il est permis de distinguer par ces expressions le mouvement dans les deux sens (Mantellier). Quand les rois ont établi des taxes fiscales, ils ont vraisemblablement taxé les transports comme transports, et sont restés absolument indifférents au sens dans lesquels ils s’effectuaient (Colmeiro).

Il est impossible de classer tous les modes différents d’intervention infligés au commerce à certains moments dans un endroit ou dans un autre, en les distinguant par les motifs qui les ont déterminés, il cause du caprice et de la variabilité des raisons de ces interventions. Les rois d’Angleterre ont fréquemment usé de la réglementation du commerce pour exercer une pression et une action politiques (Varenberg, Schanz). Il y avait au xve siècle des règlements innombrables fondés sur la jalousie contre les étrangers ou tout au moins sur la volonté de les exploiter dans les marchés intérieurs.

Charlemagne demande pour son fils la fille du roi Offa de Mercie comme femme. Offa refuse, à moins que son fils n’obtienne en échange la fille de Charlemagne. Le grand roi s’en offense et il ferme les portes du nord de la France aux Anglais (Pertz, Monum. Germ. Hist.; Scriptores, dele. Il, 291). L’exportation des belles étoffes de soie de Constantinople était soumise aux restrictions les plus étroites, parce qu’on jugeait que seuls les Grecs étaient assez nobles pour les porter (Heyd).

Il est impossible de dire où et quand le système restrictif a commencé. Les Vénitiens avaient des actes de navigation des le xiiie siècle (Thomas); les Catalans à partir de la même époque (Capmany); les Castillans depuis la fin du xive siècle (Colmeiro). Les lois de ce genre découlaient de la véritable essence du système de la hanse (Sartorius, Worms). D’autres formes du même système se sont produites dans l’Allemagne du sud et dans l’Autriche de très bonne heure, au moyen âge (Falke).

Les lois des Vénitiens n’ont pas employé les droits et l’importation ou à l’exportation comme un moyen de réaliser une politique commerciale, si ce n’est dans des limites très étroites. Les droits d’importation et d‘exportation étaient établis impartialement à un taux très bas. Venise était l‘entrepôt naturel du commerce entre l’Orient et l’Occident. Sur cette base la législation de Venise a édifié en quelque sorte un magasin pour être exploité coopérativement conformément à des règles de discipline intérieure. Les membres de l’État étaient obligés de se conformer à un mode d’action strictement déterminé, dans les conditions jugées avantageuses par l’État pris dans son ensemble. La force ainsi organisée était employée d‘une façon agressive contre toutes les nations plus faibles chez lesquelles les Vénitiens établissaient des ports de commerce et contre tous leurs rivaux (Simonsfeld, Thomas, Tentori, Daru). Le système de la hanse (V. LIGUE HANSÉATIQUE) s’était développé dans beaucoup de détails particuliers parallèlement au système vénitien, sans lui avoir, autant que je puis le savoir, rien emprunté. La mer était infestée de pirates et les marchands paraissent s’être aisément laissé aller à la piraterie les uns contre les autres, tout naturellement sous le facile prétexte de représailles (Mas-Latrie, Piot).

[145]

Le premier objet sur lequel s’est exercée la politique d‘approvisionnement a été naturellement la nourriture, et dès lors s’est ouvert le long chapitre des lois des céréales (voy. ce mot). Le second objet de cette politique a été de se procurer de l’or et de l’argent. Quand une principauté était située dans l’intérieur des terres, entourée d’autres seigneuries où les moyens de communications étaient très restreints et alors que la sécurité publique était très peu assurée, on comprend aisément qu’il pût être difficile de se procurer un stock de métaux précieux suffisant pour maintenir dans de bonnes conditions les relations économiques de ce pays avec les pays voisins.

C’est une des raisons de la situation extraordinaire prise par les associations de monnayage dans les premiers temps du moyen âge (Eheberg.) Quand on commença à sortir de la période sociale chaotique pour entrer dans cette nouvelle forme sociale où l’industrie se séparait des manoirs, les villes se bâtirent, le commerce naquit et les échanges s’opérèrent au moyen de la monnaie. Dès lors la possession de la monnaie fut équivalente à la possession d’un outil nouveau d‘une extrême puissance. C’est ce qui explique l’intérêt supérieur pris à l’acquisition de l’argent et la passion qui se manifesta pour s’en procurer pendant le moyen âge. Car, faute de marchés, ceux mêmes qui possédaient de grands biens trouvaient difficilement de l’argent comptant. Les rois avaient la plus grande peine à percevoir les impôts. Les préjugés contre l’usure et le commerce jetèrent ce qu’il y avait d’argent dans les mains des Juifs et des Lombards qui en eurent le monopole. L’argent de la circulation fut de la sorte approprié. On commit des erreurs incessantes dans les conditions vraies du monnayage, spécialement par l’exagération des droits de seigneuriage et par l’établissement de faux rapports entre les deux métaux. Les erreurs de la politique réagirent donc constamment sur le situation pour en aggraver les mauvais effets. Ces effets furent communément imputés aux usuriers et aux marchands, auxquels on attribua le rôle de parasites tirant tout ce qu’ils pouvaient de la communauté sans jamais rien lui rendre. Aussi l’idée essentielle qu’on se faisait du commerce à cette époque était que le gain qu’il apportait aux uns formait la perte des autres. Il est clair que la doctrine d’après laquelle les chrétiens devraient, dans une affection fraternelle, se partager leurs biens, impliquait que les échanges commerciaux ne comportaient pas d’avantages mutuels.

3. Le XVIe siècle.↩

Après la guerre de Cent ans, on voit clairement que le vieil ordre de choses s’écroule tant en France qu’en Angleterre. La politique de Louis XI et d’Henri VIII n’était fondée sur aucune doctrine consciente de protection. Tous deux cherchaient à organiser les éléments contradictoires qui se rencontraient autour d’eux dans une extrême confusion. On peut dire la même chose des mesures prises par la reine Élisabeth. Dans le xvie siècle, toutefois, l’Angleterre a traversé une grande révolution économique. L’extension des fermes à moutons, les délimitations des cultures, le développement de l’industrie en dehors des villes, la décadence des corporations, l’accroissement des vagabonds et des mendiants, la distribution de la population et l’abaissement des villes, l’augmentation de la richesse de certaines classes et la pauvreté croissante d’autres classes, le changement dans les habitudes de la vie, notamment chez les nobles, la hausse des prix, tout cet ensemble de faits attira l’attention de tous les hommes éclairés de cette période et fut l’origine d’une production littéraire très remarquable. En fait, la littérature de l’économie politique avait commencé longtemps auparavant. La Vision de Piers le laboureur est une discussion de questions sociales qui embrasse tous les phénomènes sociaux importants de la fin du xive siècle. Le Libel sur la politique anglaise (1436) est une tentative très nette de programme de politique commerciale. La mesure proposée toutefois était que l’Angleterre prit possession du détroit du Pas-de-Calais. On peut dire que c’est la première suggestion des dogmes qui devaient avoir tant de crédit au xviiie siècle que « celui qui est maître de la mer, est maître de la terre » et que « le commerce suit le pavillon ». Il y a eu des admirateurs de ce document comme fournissant la preuve qu’un patriotisme intelligent se produisit de très bonne heure (Schanz.)

Au même moment, les Vénitiens réclamaient la domination de l’Adriatique. En 1454, Nicolas V garantissait aux Portugais la domination de l’Océan au droit de leurs découvertes sur la côte ouest de l’Afrique. Les prétentions à la domination de la Baltique et des Belt avaient amené des querelles entre les Hanséates et les Scandinaves. Dans le xvie siècle, un écrivain espagnol, Antonio Perez, a émis l’idée que l’Espagne prit par les armes possession du détroit de Gibraltar et exclût du Levant les Etats du Nord. Saavedra, au commencement du siècle [146] suivant, pensait de même que celui qui dominait la mer était maître de la terre. On peut conclure de ces exemples comme de tous les autres que si la politique « du patriotisme intelligent » est bonne pour un peuple, elle doit être bonne pour beaucoup d’autres, et que si elle est pratiquée par beaucoup d’autres elle aboutit à la guerre universelle. Le Libel donne une description très complète du commerce de cette période, mais il n’a d’ailleurs pas d’utilité pour les économistes.

Le poème de la Politique commerciale de l‘Angleterre (au temps d‘Édouard IV), propose des mesures coercitives contre les étrangers dans la manière de pratiquer le commerce des laines. Les Trois Pétitions (1519) sont une tentative d’analyse économique et de généralisation à propos des problèmes industriels du temps. Ce genre d’écrits est devenu au xvie siècle très abondant. Il y en a beaucoup qui par leur forme appartiennent aux belles—lettres, et qui sont des poèmes, des satires et des ballades. Mais tous ces ouvrages, tout comme les écrits de Starkey, Brincklow, Harrison, Stubbes, Stafford et Chamberlain, sont en réalité des tentatives d’économie politique. Les uns se plaignent d‘une chose, les autres d’une autre et ils ne s’entendent en quoi que ce soit sur ce que c’est que le mal, ni sur ce que pourrait être le remède. Ils dénoncent tous bruyamment les changements amenés par l’usure, le luxe, les modes étrangères, les vices et les fourberies des marchands, et l’altération des monnaies.

Tous recherchent et obtiennent plus ou moins l’intervention de l’État. La législation ne se résout pas en principe politique. Elle n’a d‘autre guide qu’une incapacité sans remède. La seule généralisation qu’elle comporté, c’est, à ce qu’il semble, la volonté de l’État de ne permettre que personne soit troublé dans l’usage et la jouissance de l’action industrielle pour laquelle il a été élevé et à laquelle il est habitué, par aucun perfectionnement, ni changement de modes, ni ouverture de nouvelles voies commerciales, ni par les immigrations d‘étrangers, ni par toutes sortes de faits du même genre. La reine Élisabeth refuse une patente à l’inventeur d’une machine à tricoter les bas, parce que cela retirerait de l’ouvrage aux pauvres; elle l’aurait accordée, si la machine avait servi à tricoter des bas de soie (Felkin). Cette disposition du gouvernement ne signifiait donc en réalité qu’une chose, c’est que tout perfectionnement dont on était menacé devait être anéanti.

Dans le milieu du xvie siècle, nous trouvons sir Thomas Gresham imposant des prêts forcés aux marchands pour les besoins de la couronne, faisant la contrebande à l’exportation des espèces de la Hollande, et corrompant les agents de la douane. Il avertit aussi le roi de veiller sur les changes qui peuvent ou ruiner ou enrichir les royaumes (Burgon).

A la fin du siècle, lord Bacon affirme distinctement la doctrine protectionniste. « Quand les produits étrangers ne servent qu’au luxe, il faut prohiber les produits étrangers; car de deux choses l’une, ou cela fera disparaître les objets de luxe, ou on y gagnera de les fabriquer. » Cependant, la reine Elisabeth écrit dans ses instructions aux commissaires envoyés en Danemark, qu’ils doivent maintenir cette doctrine « que les droits de douane sont établis pour entretenir les bouées et les phares, pour réparer les ports, etc., et que si la recette dépasse ce qui est nécessaire pour faire cette dépense, il ne reste plus qu’une exaction sauvage en place de droits de douanes raisonnables et justes ». (Rymer.)

Colmeiro nous apprend qu’en Espagne, les actes de l’autorité sont à la même époque les mêmes que ceux dont nous venons de parler pour l’Angleterre.

Les délégués aux Cortès cherchaient leur voie dans l’obscurité, dans tout ce qui avait rapport au commerce, obéissant aux impressions que leur causaient les calamités de passage et aux clameurs des intéressés. Aussi la politique commerciale du xvie siècle n’at-elle été qu’un tissu de contradictions.

Il y eut aussi au xvie siècle une crise dans l’histoire économique de l’Allemagne. Au commencement du siècle, les villes étaient extrêmement fortes et prospères. Ce qu’on appelait les compagnies de commerce, composées soit de familles, soit d’associés, sans privilège ni monopole, étaient énergiques, entreprenantes et riches (Falke). Ce développement et cette prospérité de la bourgeoisie excitèrent la jalousie de la noblesse féodale et des chevaliers. L’antagonisme de ces deux puissances des villes et des campagnes prit la forme d’une guerre civile entre elles et cette guerre se poursuivit par l’obstruction des routes du commerce, par l’organisation d‘expéditions de pillage; pendant ce temps-là, les grands princes ruinaient systématiquement les villes en leur imposant des tributs et en les privant de leurs armes. On soulevait aussi le sentiment populaire contre les compagnies qu’on disait composées d‘accapareurs et d’usuriers et qu’on accusait de sucer le sang du peuple. Les Fugger (voy. ce nom) deviennent, dans les écrits du temps, comme les ennemis publics par excellence, quoique ce fût sur la classe dont on les considérait [147] comme les représentants que reposât la prospérité industrielle et commerciale de l’Allemagne et qu’il n’y eût d’espoir qu’en eux pour maintenir l’Allemagne à son rang dans le monde industriel.

Dans un petit ouvrage de Kuppener, écrit au commencement du xvie siècle, nous trouvons les vues les plus éclairées sur les contrats de vente et de prêt. L’auteur s’efforce avec beaucoup d‘ingéniosité de concilier ses vues avec le droit canon dont il fait sentir l’immense autorité. Hutten dénonce les marchands dans le langage le moins mesuré, et il exprime évidemment le préjugé féodal qui existait contre eux. Il les accuse d’exporter de l’or et d’importer des objets de luxe. Luther a beaucoup écrit sur l’usure et sur les principes du commerce. Dans son langage, le mot d‘usure s’entend souvent du profit des marchands (Œuvres, LVII, 349; XXIII, 334). Tout en admettant que l’achat et la vente sont nécessaires, il dit que le commerce étranger ne devrait pas être autorisé, parce qu’il importe de la soie et des épices pour l’ostentation et non pour l’utilité et qu’il fait sortir l’or du pays. Ce n’est pas chrétien pour les marchands de vendre leurs marchandises aussi cher qu’ils peuvent. Ils devraient les vendre à un juste prix. Vendre plus haut qu’au prix courant du marché sous prétexte de rareté, c’est de la volerie et de l’usure. Il dénonce les monopoles et toutes les formes de contrats de spéculation. Il croit que les compagnies font la cherté. Il dénonce souvent les Fugger et se plaint du luxe. Hans Sachs pense que les marchands et les voleurs sont les uns et les autres sous le patronage de Mercure, parce qu’ils se ressemblent beaucoup. Les marchands ont beaucoup de tours de finance et d‘échange. On devient riche, mais en faisant mille pauvres.

Les autres réformateurs ne disent rien sur le commerce qui mérite d’être noté. Ils ne s’y intéressaient pas à titre de fonction économique mais on peut induire de leur silence qu’ils ne le trouvaient pas immoral. Ce qu’ils disent à trait à l’usure, au contrat à échéance, et aux prêts sur gages.

L’antagonisme des nobles et des paysans contre les marchands a trouvé son expression en Allemagne dans une loi de 1512 contre les accaparements et l’arbitraire des prix; cette loi bien entendu est restée lettre morte. (Berg.)

Dans la capitulation impériale de Charles-Quint, se trouve un paragraphe contre les compagnies de marchands qui faisaient monter les prix. Il a été reproduit dans la suite des capitulations jusqu’à l’avènement de Joseph II.

Schmoller dit que les circonstances du temps étaient favorables aux ouvriers et que les salaires montaient. Dans la guerre des Paysans, la liste de leurs griefs contient des dénonciations contre les Fugger et les grandes compagnies; et la demande de limiter le montant du capital que les marchands seraient autorisés à mettre dans leur entreprise. (Oechsle.)

En 1523, une tentative fut faite pour établir un droit impérial d’importation pour tout l’empire; les nobles en avaient pris l’initiative afin d’augmenter la charge des villes (Falke); mais les villes réussirent à le faire rejeter. Falke et Schmoller inclinent tous deux à regretter cet échec et pensent que la décadence ultérieure du commerce allemand aurait pu être arrêtée si à ce moment on avait pratiqué une vigoureuse politique impériale. Falke dit que la proposition d’un impôt n’avait été faite ni dans un intérêt fiscal ni dans un intérêt protecteur; et la raison de la décadence du commerce allemand pourrait être bien plus justement cherchée dans la faiblesse politique de l’empire et dans le défaut d’énergie administrative du gouvernement impérial.

L’Allemagne de la fin du xvie siècle tombait en petits fragments avec des règlements de commerce discordants et hostiles, des péages, des obstructions, des droits d’entrepôt de tous côtés. C’est l’exacte représentation, sur une petite échelle, de ce que serait un monde protectioniste. L’histoire économique de l’Allemagne, de 1600 à 1800, est la partie de l’histoire qui pourrait être étudiée avec le plus d’avantages; malheureusement c’est celle-là qui est justement la moins connue.

L’écrivain dominant de la dernière partie du xvie siècle en France est Bodin. Il parait incliner à briser les fers dont la tradition entravait le commerce; mais les autorités traditionnelles étaient trop fortes pour qu’il en pût venir à bout. Il cite le Lévitique (ch. xix, 516) : « Tu n’iras pas ici et là comme un marchand au milieu du peuple », traduisant par erreur le mot du texte par celui de marchand tandis qu’il signifie en réalité « médisant ». Il cite aussi Sirach : «A grand peine échappe le marchand qu’il fasse tort à quelqu‘un et le revendeur n’est point sans péché. » Il pense que le commerce est nécessaire pour des villes comme Venise ou quand il procure des choses nécessaires et exporte des superfluités. Mais c’est faire une chose vite que d’acheter pour revendre dans le même marché. Le petit commerce est bas, tandis que le grand ne doit point être méprisé.

A la fin du siècle nous voyons Henri IV faire des projets pour aider les manufactures [148] par l’intervention de l’État sur une grande échelle. Son ministre Sully n’était pas de cet avis; mais il voulait que le roi prit des mesures centre le luxe. Le roi, avec ce gros bon sens qui était le fond même de son caractère, lui répondait : « Qu’il aimerait mieux livrer trois batailles aux Espagnols que de se mettre à des les bourgeois et leurs femmes en essayant de leur appliquer par la force des lois somptuaires. » Sully désapprouvait aussi les tentatives qu’on voulait faire pour introduire les vers à soie avec l’aide de l’État et il s’opposait à la colonisation du Canada par mesures administratives. Laffemas, père et fils (voy. ces noms), semblent avoir été particulièrement actifs à cette époque dans la poursuite d’une politique qui devait être plus tard celle de Colbert.

Dans un discours du même temps, « sur la cherté », il est dit : que l’or et l’argent sont la richesse du pays; que les marchands de blé ne peuvent être tolérés que dans les temps d’abondance et que c’est le luxe et la prodigalité qui rendent les choses chères. L’auteur ne veut pas qu’on détruise le commerce qui nous procure des choses utiles et qu’il est charitable de ne pas l’arrêter; mais les choses inutiles doivent être prohibées.

Dès cette époque, l’organisation économique prenait de très rapides développements; de nouvelles institutions étaient inventées et on employait des procédés nouveaux pour le crédit, la banque et l’échange. Les contrats de vente se diversifiaient pour se prêter à de nouveaux modes de spéculation. Toutes ces innovations rencontraient de l’hostilité; la classe moyenne était spécialement un objet d’aversion; la vieille politique qui consistait à s‘approvisionner de toutes choses était toujours en honneur au moins en ce qui concernait les lois sur les blés. L’ardeur à se procurer de l’argent devenait de l’estime pour les métaux précieux en eux-mêmes. Le luxe était regardé comme moralement malfaisant et méritait d’être réprimé: les marchands étaient blâmés parce qu’ils étaient regardés comme les agents principaux qui l’entretenaient.

Il n’y avait, bien entendu, alors, aucune notion du commerce international par lequel les nations se feraient concurrence. Un des thèmes favoris du temps était la distinction entre le mérite et l’utilité relative du commerce actif et du commerce passif. On a d’abord employé ces expressions dans ce sens que le commerce actif voulait dire celui qui portait le propre produit de son pays sur un marché étranger. tandis que le commerce passif était celui par lequel les étrangers, de passage chez les autres, apportaient leur propres produits sur le marché d’autrui. Plus tard l’expression commerce actif a été employée pour signifier celui qui attire de l’or, et commerce passif celui qui le fait sortir.

Dans les écrits des temps postérieurs et jusqu’à nos jours, ces expressions sont presque aussi souvent employées dans un sens que dans l’autre; si elles ne tiraient aucune signification de l’image qu’elles emploient et n’étaient simplement employées que pour décrire un état de choses, elles pourraient être innocentes; mais elles cachent toujours la pensée de distinguer le bon du mauvais commerce.

Dans le xvie siècle, cette distinction était tenue pour un fait des plus positifs et des plus importants; la pensée commune qui relie toutes ces opinions est la même que nous avons trouvée dans la période précédente. Le commerce n’est pas toujours bon; il y en a des formes qui sont malfaisantes pour des individus ou pour le bien public et il faut en faire une étude particulière pour déterminer celles qui sont malfaisantes afin de les éviter.

4. Les États dynastiques.↩

Les grandes découvertes du xvie siècle et la formation des grands États dynastiques de l’ouest de l’Europe ont développé le commerce du monde et fait pénétrer dans les esprits une notion nouvelle, à savoir que ce sont les États (et non pas les individus ou les compagnies) qui font ce commerce du monde. L’Espagne et le Portugal ont ouvert la voie. L’expérience de l’Espagne a été pour elle-même un étonnement comme pour le reste du monde. Elle a réussi à s’assurer des colonies contenant des mines d’or et d’argent, ce qui était la passion de tous les États. Elle a poursuivi de sang—froid une politique hostile aux races natives et à ses rivaux; et cependant elle est devenue de plus en plus pauvre; sa population a décliné avec une grande rapidité tant dans ses colonies que dans la mère-patrie. Blanqui a accrédité cette opinion que les Espagnols ont emprunté le système restrictif aux Vénitiens et que c’est Charles—Quint à qui il faut spécialement faire remonter la responsabilité de l’avoir fait adopter par le monde moderne. Cependant Colmeiro a prouvé par des raisons péremptoires, d’abord que le système restrictif a été en pleine vigueur en Aragon et en Castille avant le xvie siècle et ensuite que Charles—Quint et son fils ont été poussés par les Cortès aux extrémités où ils sont allés; qu’ils retenaient au contraire le mouvement, et qu’il leur est même échappé des expressions, [149] fugitives il est vrai, mais dans le sens de la liberté.

Déjà, à la fin du xvie siècle, les écrivains espagnols commencent à s’étonner de la contradiction de leur expérience avec les opinions reçues relativement à la source de la grandeur et de la prospérité des nations. Rivaneidra pense que les marchands sont ce qu’il y a de mieux après les paysans, parce qu’ils emportent ce qui est superflu et apportent ce qui manque. Par la navigation, le monde devient une foire abondante. Tous jouissent de tout ce qui est à la foire; mais il faut prendre garde que les objets de luxe ne soient introduits et que les choses durables comme l‘argent ne soient emportées. Perez se demande si les Indes ont été un châtiment ou un bienfait de la Providence. Au xviie siècle, l‘activité littéraire dans tout ce qui a rapport à ce sujet a été très grande. De temps en temps un auteur émet quelques idées indépendantes. Saavedra dit que les fruits de la terre sont la richesse par excellence, que les paysans se sont arrêtés de labourer quand l‘or de l’Inde a commencé à venir. Il parle comme d‘une chose peu sérieuse des tentatives faites pour introduire de l’or. En général cependant, lui et les autres répètent les mêmes choses : ils pensent que les étrangers sont venus en Espagne, qu’ils en ont emporté les matières premières que l’Espagne produit mieux que les autres pays; qu’ils les ont transformées en objets manufacturés chez eux à l’étranger, qu’ils les ont ensuite rapportées en Espagne pour les expédier dans l’Inde et qu’ils sont devenus par la propriétaires du métal de retour qu’ils ont remporté dans leur pays. Barbon, Pellicer, Cevallos, Fernandez Navarrete, Moncada, tous écrivent dans le même ordre d’idées; le dernier, qui est le plus important, attribue la pauvreté de l’Espagne à la découverte des Indes et propose de décréter la prohibition des marchandises étrangères, sous la surveillance de l‘inquisition ou d’un tribunal analogue, avec le secret garanti aux dénonciateurs. Il interprète la définition si souvent répétée du commerce : « que c‘est un échange du superflu contre le nécessaire », comme si le superflu, au lieu de signifier surabondance, signifiait luxe. Il transforme la définition en précepte et en déduit que c’est du mauvais commerce que le commerce qui donne des choses nécessaires pour des choses superflus. Cette altération subtile de la signification des mots est un des faits les plus curieux et les plus instructifs de cette histoire; on la rencontre fréquemment.

Vadillo a soumis à une critique sérieuse cette idée que l’Espagne avait des manufactures qui auraient été ruinées par la conquête des Indes; il montre que les produits étrangers entraient librement sous les régimes antérieurs et qu’il n’y a pas eu, comme les Espagnols le croyaient, une ancienne industrie ruinée.

Colmeiro dit que le système prohibitif n’a pas prévalu en Espagne au xviie siècle et que les taxes étaient souvent plus désavantageuses aux Espagnols qu’aux étrangers. Elles étaient l‘objet de telles réductions que le poids n’en était pas lourd; quelque chose comme 10 p. 100 ou moins sur les importations. Les Cortès demandaient constamment des mesures prohibitives. En 1678, les Cortès de Saragosse ouvrirent une discussion sur les nouvelles méthodes de protection appliquées depuis dix ans; et de là, nous pouvons conclure, que cette renaissance spéciale de semblables projets était due à l’œuvre poursuivie par Colbert en France. Colmeiro cite deux écrivains, dont les œuvres ne sont malheureusement pas à notre disposition, Struzzi et Dormer, qui ont résisté aux tentatives protectionistes de l‘assemblée de Saragosse.

Le premier des deux parait avoir des droits au titre de premier libre-échangiste.

Les écrivains les plus importants de la dernière partie du siècle dont nous avons pu consulter les ouvrages sont : Osorio, de la Mata, Salazar, Somoza et Lyra. Ce dernier critique le système colonial avec une grande sévérité et propose de former une compagnie comprenant tous les étrangers à des conditions précises, de manière à leur permettre de prendre part au commerce colonial; mais il déclare que l‘inquisition est un grand obstacle. Chez aucun de ces écrivains nous ne rencontrons rien qui ressemble à la doctrine de l’exploitation des colonies, telle qu’elle a été professée par des auteurs anglais plus récents.

Nous nous tournons avec le plus vif intérêt vers la Hollande pour apprendre quelle était la doctrine commerciale de ce grand État commercial. Laspeyres a entrepris des recherches a ce sujet: Quelle littérature économique la Hollande a—t-elle produit avant le xviiie siècle? Au dire de Van Rees, la réponse est qu’il n’y en a pas, car le résultat de tout ce qu’on peut rassembler d’ouvrages sur la matière est à peu près négatif. A peine un auteur essaye-t—il de pénétrer la philosophie du commerce. Les marchands, mus par leur intérêt, étendaient leur commerce aussi loin qu’ils pouvaient, mais quand ils parlaient de la liberté du commerce, les Hollandais n’avaient, à aucun degré, en vue une doctrine générale de prospérité économique. « L’esprit d’exclusion [150] et d’égoïsme qui prévalait dans toutes les parties du monde économique au xviie siècle était aussi fort dans les conseils hollandais que partout ailleurs. » (Van Rees.)

Amsterdam, qui était le quartier général de tous ceux qui faisaient des efforts pour établir la liberté du commerce. était la forteresse du système colonial le plus stupide et le plus mortel. Si les Hollandais avaient compris la philosophie de leur propre prospérité, on peut croire qu’ils auraient été plus capables de la conserver. On peut douter que la Compagnie des Indes orientales ait été la pierre angulaire de la prospérité de la Hollande. (Laspeyres.) En étudiant le xvie et le xviie siècle, il y a des personnes qui se laissent tacitement aller à croire que les monopoles étaient, à cette époque, avantageux ou nécessaires, à cause du peu de développement de l’organisation économique. L’histoire de cette période prouve surabondamment que le monopole arrête le progrès, crée la routine, confirme la tradition et devient fatal, juste au moment où commencent à se produire les faibles mouvements d‘un développement naissant. Les Hollandais n’ont jamais eu de monopole ou d’entrepôt naturel puissant. Après leur séparation d’avec la Hanse, ils ont pris la place comme intermédiaires du commerce scandinave et de la région Baltique avec l’occident de l‘Europe. (Berg.) Mais, à mesure que les autres nations s’élevèrent, cette position intermédiaire se perdit. Les Hollandais se tournèrent alors du côté de l’Inde, parce que les Espagnols essayaient de leur fermer le marché des produits de l’Inde en Espagne.

Ce fut une mesure de guerre commerciale, mais jamais ils n’eurent de supériorité naturelle dans le commerce des Indes. Cette vérité est reconnue dans un Rapport sur la décadence du commerce hollandais au xviiie siècle, rapport traduit et inséré dans les publications d’Overstone.

C’est dans l’histoire de la Hollande qu’apparaît le plus distinctement le sophisme de la politique des guerres commerciales. On se bat pour conquérir des colonies et donner de la force à son commerce; les dépenses de la guerre vous obligent à créer des impôts qui frappent le commerce, et on le fait périr. Un grand État possédant des intérêts agricoles et industriels, c’est-à-dire présentant, pour supporter les impôts, la base d’une production qui ne dépend pas du dehors, peut subir un pareil système pour un temps; mais dans un petit État commercial ne possédant aucun monopole naturel important, c’est un système mortel. Le traité, de source hollandaise, le plus philosophique et le plus complet de la doctrine du commerce, est le mémoire adressé par de Groot le jeune à Louis XIV. Il fonde ses plaintes contre le système de Colbert, sur les doctrines générales de l’utilité du commerce et sur les dangers politiques des guerres commerciales.

Si les Actes anglais de navigation (voy. ce mot) du milieu du xviie siècle forment une tentative faite méchamment pour détruire la Hollande à titre de rivale, ils sont injustifiables et doivent être mis, pour être jugés, à côté du partage de la Pologne en de tout autre abus brutal de pouvoir. Laspeyres dit qu’il y a peu de libre-échangistes assez attachés à leurs principes pour prétendre que l’Angleterre et la France aient grandi au xviiie siècle malgré l’Acte de navigation et malgré les tarifs protecteurs. Nous sommes assez hardi pour nous joindre à ce petit groupe.

Il y a en d’innombrables actes de navigation dans les différents pays avant le xviie siècle. Il y en a eu un en Angleterre en 1382 qui a été modifié, étendu, aboli, remis en vigueur bien des fois au xve et au xvie siècle. (Hall.)

Des expériences nombreuses et variées avaient donc été faites dans toutes les parties du monde civilisé pendant trois cents ans pour agir sur l’industrie des transports et sur la construction des navires au moyen de prohibitions et de taxes, et ces tentatives démontrent qu’aucun acte de navigation n’a eu nulle part assez de puissance pour donner à un pays une marine ou un commerce de transport quand les conditions de succès de ce genre d’industrie n’existaient pas. D’un autre côté, il reste à prouver que les actes de navigation peuvent être de quelque utilité dans les pays où les conditions de succès existent. En tant qu’ils constituent une entrave et une intervention, nous sommes amené à croire que ces sortes d’actes, loin de faire du bien à l’industrie maritime, lui ont fait beaucoup de mal, soit indirectement parce qu‘ils ont amené la décadence d’autres industries, soit directement parce qu’ils ont abouti fatalement à des guerres commerciales et maritimes, puisqu’ils font partie essentielle du système de développement du commerce par la guerre.

La France se fût empressée de se donner une loi de navigation, si l’état de sa marine le lui avait rendu possible. En 1655, on établit un droit de tonnage. Il fut renouvelé en 1659 avec l’addition de cette clause, qu’aucun navire étranger ne pouvait être autorisé à charger dans un port français, tant qu’il était possible de s’y procurer un navire français. (Van Rees.) Colbert a trouvé dans les [151] Actes anglais de navigation une nouvelle excitation à l’extension de son système. Les circonstances l’ont forcé à recourir à des mesures qui, par d’autres moyens, pouvaient amener le même résultat et il a mis son orgueil à créer une marine marchande.

Nous laissons à d’autres le soin d’analyser et de critiquer le système de Colbert. Mais, pour l’objet que nous poursuivons, nous devons faire observer que son plan se divise en trois parties qu’il est nécessaire de distinguer avec le plus grand soin les unes des autres. D’abord la réforme administrative, ensuite la destruction des obstacles apportés aux communications intérieures, enfin le régime des règlements applicables un commerce et à l’industrie. Les deux premiers points constituaient sans aucun doute de grandes réformes qui ont produit de bons résultats, mais pour le troisième, il n’a été que pernicieux et a abouti à un échec. Le système de Colbert l’a entraîné de contradiction en contradiction. Les mesures qu’il a prises l’ont conduit à la guerre, alors que la paix était la condition essentielle du succès de ces mesures. Une mauvaise récolte l’a forcé à intervenir dans le commerce du blé, alors qu’il avait besoin de le laisser libre, et il n’a jamais pu retrouver l’occasion de lui rendre la liberté. (Clément.)

Il a écrasé l’agriculture par les primes qu’il a données à l’industrie. Les avantages de cette politique prenaient une forme qui frappait les yeux plus que ne le faisaient les inconvénients; et cependant un millier ou deux de francs n’étaient rien pour le fabricant de Lyon, tandis que quarante cabanes tombaient en mines dans les environs, parce que leurs occupants ne pouvaient supporter la taxe dont le produit servait à payer ce millier de francs. (Dict. du commerce, Savary de Copenhague, V° Manufactures.) La conséquence du système de Colbert a été une série de guerres de commerce faites à l’Angleterre et à la Hollande, et ces guerres sont devenues des guerres militaires. Il en est résulté ainsi un développement de l’école protectionniste en Hollande, dont l’objet principal était le mal à faire à la France par des taxes de réprésailles. (Van Rees). Nous devons donc mettre à la charge du colbertisme, dès son origine, le développement d’un nouvel esprit d’animosite entre les nations et d’un esprit commercial de mauvais vouloir haineux.

5. Le mercantilisme et le système colonial.↩

Nous nous référons aux articles spéciaux consacrés dans ce dictionnaire au système colonial et au système mercantile (voy. ces mots). Le premier n’est pas nécessairement lié au second. Les Espagnols ont appliqué leur système colonial avant qu’on ait pu dire que le mercantilisme existât. Il y a deux méthodes d’exploitation d’un monopole colonial. La première méthode consiste à en exprimer tout ce qu’il peut donner, sauf à mettre en péril l’existence même de l’agent productif. L’autre consiste a en tirer régulièrement le maximum de produit net par une culture intelligente de sa puissance productrice. Les Espagnols paraissent avoir adopté la première méthode. La manière dont ils ont exploité leur monopole a épuisé leurs colonies. La population y a diminué avec une rapidité qui effrayait ceux qui étaient au courant des faits. (Colmeiro.)

Le système colonial de Colbert a été appliqué au Canada. C’était un système de réglementation à outrance et de minutieuse intervention. On combinait l’action de l’Église et celle de l’État pour détruire toutes les sources de l’énergie et de l’indépendance. (Parkman, Faillon.) Mais ce sont les Anglais qui, par le développement qu’ils ont donné au système colonial, en ont fait une branche du mercantilisme.

Le mercantilisme est anglais. Il semble que quelques-uns des principaux caractères de ce système soient dus à ce fait que la capitale de la Grande-Bretagne était une grande ville de commerce. On peut en suivre l’histoire dans une série de publications, dont la première est le pamphlet attribué à Raleigh au commencement du xviie siècle. Mun, Fortrey, Manley, Child, Petty, Davenant, Wood et Gee sont les principaux représentants de la doctrine jusqu’au milieu du xviiie siècle, mais on a publié aussi une masse d’autres écrits sur la matière, dans lesquels les exagérations de la folie populaire n’ont pas manqué de se produire. Le colbertisme et le mercantilisme n’étaient pas du tout identiques, quoiqu’ils eussent des côtés communs et pussent facilement se combiner l’un avec l’autre.

Les mercantilistes anglais étaient enragés contre Colbert, parce que Colbert faisait justement pour la France ce qu’ils auraient voulu qu’un grand homme d’Etat fît pour leur pays; mais ils se considéraient comme victimes du colbertisme et, en conséquence, comme obligés d’y résister. La fausse théorie du commerce à cette époque est évidemment responsable de ces sentiments.

Les mercantilistes anglais traversèrent une grande crise en 1713 quand le gouvernement demanda au parlement d’approuver les clauses commerciales du traité d’Utrecht. C’était le temps où, comme disait Franklin, il y avait une « épidémie d’héroïsme ». Les intérêts [152] des villes et de la campagne étaient encore une fois en conflit. La grande cité marchande et les whigs était opposés à la ratification du traité. Le traité défaisait toute l‘œuvre de Colbert et revenait en arrière au statu quo de 1664. Les marchands avaient trouvé beaucoup à redire à toute la législation française depuis cette époque, mais ils ne voulaient pas qu’on en consacrait l’abolition. Ils ne donnaient pas d’autre raison à leur opposition, si ce n’est que la liberté du commerce se résoudrait en une balance défavorable à l’Angleterre. Comme le dit de Foe, ils refusaient de s‘engager dans des affaires qui pouvaient se résoudre en une balance défavorable. Leur véritable motif c’est qu’ils ne voulaient pas qu’on fît de paix du tout. Ils étaient furieux que la guerre cessât avant que la dynastie des Bourbons eût été chassée d’Espagne, redoutant que l‘Espagne ne continuait à faire des faveurs à la France, avant que les Français eussent été chassés de Terre-Neuve et jusqu’à ce que la Jamaïque leur eût été assurée par la conquête d’Hispaniola. Ils parvinrent à empêcher la ratification des clauses commerciales du traité et à mettre les ministres en accusation pour l’avoir conclu. Macpherson les en loue; il accepte comme bons les arguments des whigs, mais il admet que les relations des deux pays sont restées mauvaises pendant tout le siècle. Les mercantilistes étaient toujours prêts à faire la guerre. (Filon.) La guerre leur offrait la chance d’affaiblir leurs rivaux et de conquérir des colonies. Ils ne s’arrêtaient pas à l’accroissement de la dette et l’augmentation des impôts. Les ministres qui cherchaient à éviter la guerre et à faire des économies n’étaient pas populaires auprès d’eux. Tant qu’ils avaient des rivaux et que ces rivaux possédaient encore quelque chose, il leur paraissait impossible de se reposer.

Le système colonial auquel les mercantilistes ont donné le plus grand développement est celui dans lequel les colonies sont subordonnées à la poursuite, par la mère patrie, d’une politique conforme à sa doctrine commerciale. Les colonies doivent fournir à la métropole des matières premières qui autrement seraient achetées cher des étrangers, ce qui aurait pour conséquence de contribuer à la prospérité d’un rival ou de drainer l’argent. Elles doivent constituer un marché sur lequel les produits fabriqués de la métropole puissent être vendus sans être arrêtés par les barrières que tous les étrangers, tous naturellement mercantilistes, élèvent pour protéger leurs propres marchés. Les colonies devaient aussi fournir les articles sur lesquels il y avait de la demande à l’étranger, afin que la mère patrie les pût réexporter, améliorant par la sa balance. Une balance défavorable avec les colonies ne faisait pas de mal, parce que « c’est, dit Wood, affaire entre nous et il n’en résulte pas cette balance défavorable du commerce avec l’étranger, qui a pour conséquence directe l’exportation de l’argent ».

Gee peut être regardé comme le chef de cette école d’écrivains sur les colonies. « Ce serait, dit-il, une triste politique que celle qui laisserait les colons naître et grandir pour être plus tard les rivaux de la mère patrie ». Il désire qu’on force les colons à envoyer en Angleterre le produit de leurs exportations à l’étranger, pour acheter avec ce produit des marchandises anglaises, étant entendu qu’il leur serait interdit de prendre des cargaisons de retour ailleurs qu’en Angleterre. On peut juger par là de l’opinion populaire des marchands d’Angleterre sur les colonies. Ils pensaient que les déshérités de la société s’en allaient en Amérique pour y vivre dans l’abondance et la commodité, au lieu de rester misérables en Angleterre. Ils avaient un sentiment de bienveillance pour les gens de cette espèce et étaient satisfaits qu’ils vécussent agréablement, mais il leur semblait que ces gens-là avaient le devoir de se déclarer contents et heureux. Les Anglais n’avaient pas l’idée qu’on pût tenir compte des colons dans les décisions à prendre par l’Angleterre à l’égard de ses possessions transatlantiques; tout comme un grand propriétaire n’a pas besoin de consulter des bohémiens campés par permission sur ses terres, pour prendre des partis sur l’administration de ses biens. Les Américains ont beaucoup lu les livres de Gee, mais ils n’acceptaient pas le rôle qu’on voulait leur faire jouer.

Le système colonial des mercantilistes a fourni l’exemple le plus extraordinaire de la confusion à laquelle une philosophie humaine puisse arriver. Les marchandises qu’on appelait les produits coloniaux devaient être achetées hors d’Europe et dans une large mesure être payées en espèces. Dans ce cas on aurait la plupart du temps aidé à la prospérité d’un rival, ce qui aurait fait en conséquence courir le danger le plus grave d‘échanger à perte. La solution de la difficulté était de s’approprier la colonie et de la soumettre à la même direction publique que la métropole. Son commerce devenait alors un trafic domestique et « on y gagnait des deux côtés », comme le disait Catherine de Russie dans son Exposé, qui est un des meilleurs qu’on ait faits du mercantilisme. (Ekonomitcheski Djournal, mai—juin 1889.)

Toutefois, selon Mun et la plupart des écrivains [153] les plus autorisés du temps, le commerce intérieur n’était qu’un changement de mains et ne pouvait produire aucun gain. La doctrine enseignait donc que seul le commerce étranger pouvait donner un excédent. Il en résulte que les apôtres du système n’avaient aucun moyen d’éviter ce dilemme : par l’acquisition des colonies, ou bien on s‘assurait deux avantages ou bien on en perdait deux. Quand on fait la critique du système colonial au point de vue des colonies, on expose le mercantilisme et le protectionnisme à la plus pitoyable dissection.

C’est toutefois l’Irlande qui a été la pierre d’achoppement du mercantilisme. L’Irlande n’était ni une colonie, ni un État étranger, ni un comté anglais et elle était au delà de la mer. L’effet que l’interposition de l’eau entre deux territoires politiques a eue sur les idées que se sont faites les hommes des relations commerciales, est un des faits étonnants de cette histoire. L’Irlande au xive siècle exportait de la toile et des lainages a Dantzig (Kirsch, le Libel de la politique anglaise). Au commencement du xviiie siècle, les hommes d’État et les économistes en étaient à discuter sur le point de savoir laquelle de ces deux industries ils devraient lui donner sans vouloir bien lui en donner ni l‘une ni l’autre.

Ce qu’a produit de plus important le mercantilisme, c’est l’Économie politique de sir James Stewart, car les autres écrivains n’ont fourni que des œuvres sans importance, fragmentaires et souvent incohérentes. Sir James Stewart a sondé les profondeurs de la philosophie mercantile et en a fait un système achevé. Son Traité est une sorte de manuel pour les hommes d’État, qui rappelle ceux qu‘on écrit aujourd’hui pour les joueurs de whist. On y apprend les expédients par lesquels on peut se tirer d’affaire dans des conjonctures spéciales. L’auteur suppose d’abord un pays où règne la simplicité et qui contient une population considérable d‘ouvriers distingués par leur industrie et leur frugalité. Sa véritable politique doit être de produire les articles du luxe le plus riche pour ne les consommer jamais à l’intérieur, parce que le luxe est corrupteur, mais pour les exporter en totalité. Si ce peuple réussit à pratiquer une semblable politique, sa richesse ira en croissant par une balance favorable, sa moralité deviendra toujours plus pure et il se nourrira de la substance de ses rivaux. Mais il court un danger toujours imminent, c’est que la population nationale ne se corrompe par l’usage des objets de luxe qu’elle produit. Si le cas se réalise, le commerce extérieur diminuera. Les hommes d’État s’en apercevront, et quand le luxe intérieur se sera développé, ils devront arrêter tout commerce, car la continuation du commerce ferait pencher le pays du côté où l’on perd. Il faut alors organiser la nation en la divisant en deux classes, les riches et les pauvres; les premiers consommeront les objets de luxe et les autres les produiront. Cela durera jusqu’à ce que tout le monde soit devenu pauvre. Dès lors, on sera de nouveau en état de reprendre les affaires, les étrangers s’étant pendant ce temps—là enrichis et se trouvant, comme avant, en situation d‘acheter; et la succession des choses se poursuivra ainsi. Sir James propose de construire des maisons pour les ambassadeurs étrangers et de les meubler des objets les plus luxueux de la production nationale. C’est un moyen de donner aux étrangers le goût du luxe, qu’ils introduiront ensuite dans leur pays, mais il ne veut pas que les ambassadeurs de son pays soient exposés à l’étranger à une semblable corruption. Les ambassadeurs de sa nation devront se meubler d‘objets nationaux et les vendre avant de rentrer dans leur patrie.

Quand Stewart a essayé de répondre à Hume, il a méprisé tous « les principes généraux ». Les autres écrivains du xviiie siècle qui voulaient proscrire les principes généraux étaient Galiani, Necker, Carli et Caraccioli.