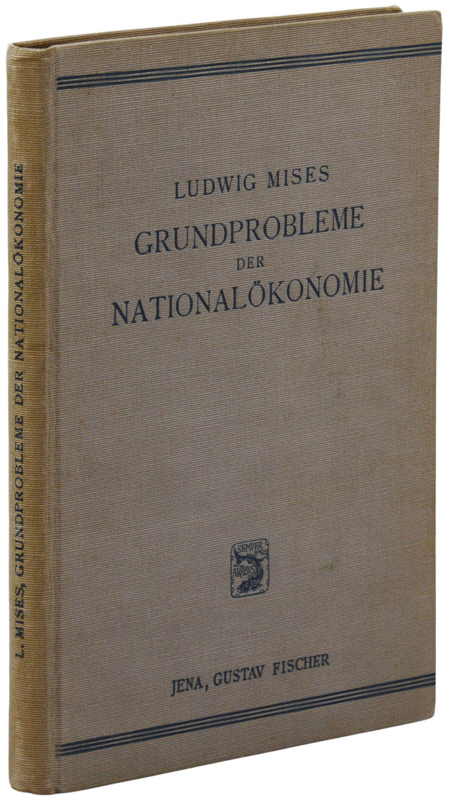

LUDWIG MISES,

Grundprobleme der Nationalökonomie (1933)

[Created: 26 December, 2024]

[Updated: 26 December, 2024] |

|

This is an e-Book from |

Source

, Grundprobleme der Nationalökonomie. Untersuchungen über Verfahren, Aufgaben und Inhalt der Wirtschafts- und Gesellschaftslehre (Jena: Gustav Fischer, 1933).http://davidmhart.com/liberty/Books/1933-Mises_Grundprobleme/Mises_Grundprobleme1933-ebook.html

Ludwig Mises, Grundprobleme der Nationalökonomie. Untersuchungen über Verfahren, Aufgaben und Inhalt der Wirtschafts- und Gesellschaftslehre (Jena: Gustav Fischer, 1933).

Editor's Introduction

To make this edition useful to scholars and to make it more readable, I have done the following:

- inserted and highlighted the page numbers of the original edition

- not split a word if it has been hyphenated across a new line or page (this will assist in making word searches)

- added unique paragraph IDs (which are used in the "citation tool" which is part of the "enhanced HTML" version of this text)

- retained the spaces which separate sections of the text

- created a "blocktext" for large quotations

- moved the Table of Contents to the beginning of the text

- placed the footnotes at the end of the book

- reformatted margin notes to float within the paragraph

- inserted Greek and Hebrew words as images

Inhaltsverzeichnis.

- Vorwort V

- Inhaltsverzeichnis XV

- Aufgabe und Umfang der allgemeinen Wissenschaft vom menschlichen Handeln 1

- A. Wesen und Entwicklung der Gesellschaftswissenschaft 1

- 1. Die Keime der Gesellschaftswissenschaft in den geschichtlichen und in den Normwissenschaften 1.

- 2. Die Nationalökonomie 3.

- 3. Das Programm einer Soziologie und die Suche nach historischen Gesetzen 4.

- 4. Der Standpunkt des Historismus 5.

- 5. Der Standpunkt des Empirismus 7.

- 6. Der logische Charakter der allgemeingültigen Wissenschaft vom menschlichen Handeln 12.

- 7. Die allgemeingültige Wissenschaft vom menschlichen Handeln als Gesellschaftswissenschaft und als Nationalökonomie; einige dogmengeschichtliche Bemerkungen 17.

- B. Umfang und Bedeutung des Systems apriorischer Sätze 22

- 1. Das Handeln als Grundbegriff und die kategorialen Bedingungen des Handelns 22.

- 2. Apriorische Theorie und empirische Verifikation 26.

- 3. Theorie und Erfahrungsstoff 29.

- 4. Die Scheidung von Mittel und Zweck; das »Irrationale« 30.

- C. Wissenschaft und Wert 34

- 1. Der Sinn der Wertfreiheit 34.

- 2. Wissenschaft und Kunstlehre; Nationalökonomie und Liberalismus 35.

- 3. Die universalistische Kritik der individualistischen Methode 39.

- 4. Erleben der Ganzheit und wissenschaftliche Erkenntnis 42.

- 5. Irrtümer der universalistischen Methode 45.

- 6. Der »objektive« Sinn 46.

- D. Utilitarismus und Rationalismus und die Lehre vom Handeln 49

- 1. VIERKANDTS Triebsoziologie 49.

- 2. MYRDALS Attituden- lehre 55.

- 3. Ethnologische und urgeschichtliche Kritik des Rationalis- mus 59.

- 4. Triebsoziologie und Behaviorismus 63.

- A. Wesen und Entwicklung der Gesellschaftswissenschaft 1

- Soziologie und Geschichte 64

- Einleitung 64.

- I. Das methodologische und das logische Problem 67.

- II. Der logische Charakter der Geschichtswissenschaft 69.

- III. Idealtypus und soziologisches Gesetz 71.

- IV. Die Wurzel der Irrtümer über den logischen Charakter der Nationalökonomie 88.

- V. Geschichte ohne Soziologie 94.

- VI. Allgemeine Geschichte und Soziologie 102. -

- VII. Soziologische Gesetze und historische Gesetze 104.

- VIII. Qualitative und quantitative Analyse in der Nationalökonomie 113.

- IX. Die Allgemeingültigkeit soziologischer Erkenntnis 116.

- Schluß 120.

- Begreifen und Verstehen 122

- I. Erkenntnis von außen und Erkenntnis von innen 122.

- II. Be- greifen und Verstehen 124.

- III. Das Irrationale als Gegenstand der Erkenntnis 127.

- IV. SOMBARTs Kritik der Nationalökonomie 129.

- V. Logik und Sozialwissenschaft 134.

- Vom Weg der subjektivistischen Wertlehre 137

- I. Die Umgrenzung des »Wirtschaftlichen« 137.

- II. Das Vorziehen als Grundelement des menschlichen Verhaltens 139.

- III. Eudämonis- mus und Wertlehre 141.

- IV. Nationalökonomie und Psychologie 142.

- V. Nationalökonomie und Technologie 145.

- VI. Die Geldrechnung und das im engeren Sinne »Wirtschaftliche« 146.

- VII. Die Austauschverhältnisse und die Grenzen der Geldrechnung 148.

- VIII. Datenänderungen 150.

- IX. Die Zeit in der Wirtschaft 151.

- X. Die »Widerstände« 152.

- XI. Die Kosten 154.

- Bemerkungen zum Grundproblem der subjektivistischen Wertlehre 156

- Die psychologischen Wurzeln des Widerstandes gegen die nationalökonomische Theorie 170

- Einleitung 170.

- I. Das Problem 171.

- II. Die marxistische (wissenssoziologische) Hypothese 173.

- III. Die Rolle des Ressenti- ments 181.

- IV. Notwendigkeit und Freiheit 184.

- Schluß 187.

- Der Streit um die Wertlehre 189

- Das festangelegte Kapital 201

- I. Die Determinante »Vergangenheit« in der Produktion 201.

- II. Die Determinante »Vergangenheit« und die Handelspolitik 206.

- III. Die Fehlverwendung von Kapital 208.

- IV. Die Umstellung der Arbeiter 211.

- V. Die Fehlanlage von Kapital im Urteil des Unternehmers 213.

- Noten

- Register 215

[V]

Vorwort.↩

Wesen und Bedeutung der Nationalökonomie begegnen Mißverständnissen, die nicht allein in der einem politischen Wollen entspringenden Abneigung gegen die Ergebnisse der Forschung und die aus ihnen notwendigerweise zu ziehenden Folgerungen ihre Wurzel haben. Die logische und verfahrensmäßige Sonderart der nationalökonomischen Theorie bietet der Wissenschaftslehre, die lange Zeit nur Mathematik und mathematische Naturwissenschaft zu betrachten liebte und erst spät auch der Biologie und der Geschichte Aufmerksamkeit zuzuwenden begann, scheinbar unüberwindliche Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten kommen wohl vor allem aus erstaunlicher Unvertrautheit mit den grundlegenden nationalökonomischen Dingen. Wenn ein Denker vom Range BERGSONS, dessen umfassender Geist die Wissenschaft der Gegenwart meistert wie kaum ein zweiter, Anschauungen äußert, die beweisen, daß ihm der Grundgedanke der subjektivistischen Wertlehre fremd geblieben ist, [1] kann man sich ungefähr vorstellen, wie es heute um die Verbreitung nationalökonomischer Kenntnisse bestellt ist.

Unter der Herrschaft des MILLschen Empirismus und Psychologismus war die Logik für die Behandlung der Aufgaben, die ihr die Nationalökonomie stellt, nicht vorbereitet; die Unzulänglichkeit des werttheoretischen Objektivismus der zeitgenössischen Nationalökonomie mußte übrigens jeden Versuch einer befriedigenden Lösung vereiteln. Nichtsdestoweniger verdanken wir gerade dieser Epoche die wertvollsten Beiträge zur Erhellung der wissenschaftstheoretischen Probleme der Nationalökonomie. SENIOR, JOHN STUART MILL und CAIRNES erfüllten eben im höchsten Maße die wichtigste Bedingung für ihre erfolgreiche Bearbeitung: sie waren selbst Nationalökonomen. Aus ihren Ausführungen, die sich in den Bahnen der zu jener Zeit herrschenden psychologistischen Logik bewegen, leuchten Gedanken hervor, die nur der Befruchtung durch eine vollkommenere Lehre von den Denkgesetzen bedürfen, um zu ganz anderen Ergebnissen hinzuleiten.

[VI]

Die Unzulänglichkeit der empiristischen Logik hat die Bemühungen CARL MENGERS stärker behindert als die der genannten englischen Denker. Seine genialen »Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften« können heute noch weniger befriedigen als etwa das Methodenbuch von CAIRNES. Das ist vielleicht gerade dadurch bedingt, daß MENGER radikaler vorgehen wollte und daß er, mehrere Jahrzehnte später wirkend, den Zwiespalt bereits sah, an dem seine Vorgänger vorübergegangen waren.

Was seither zur Aufhellung der logischen Grundprobleme der Nationalökonomie geleistet wurde, entsprach nicht den Erwartungen dieser glänzenden Anfänge. Die Schriften der Anhänger der historischen und kathedersozialistischen Schulen in Deutschland und England und der Institutionalisten Amerikas haben unser Wissen um diese Dinge mehr verwirrt als gefördert [2].

Den Untersuchungen von WINDELBAND, RICKERT und MAX WEBER verdanken wir die Erhellung der logischen Probleme der Geschichtswissenschaft. Daß diesen Denkern die Tatsache und die [VII] Möglichkeit einer allgemeingültigen Wissenschaft vom menschlichen Handeln entgangen sind, daß sie, im Zeitalter der historischen Schule lebend und wirkend, nicht sahen, daß es Soziologie und Nationalökonomie als allgemeingültige Wissenschaft vom menschlichen Handeln geben kann und gibt, beeinträchtigt nicht das, was sie für die Logik der Geschichtswissenschaft geleistet haben. Anstoß zur Beschäftigung mit diesen Problemen gab ihnen die positivistische Forderung, die überkommenen geschichtlichen Wissenschaften die Geisteswissenschaften als unwissenschaftlich zu verwerfen und durch eine Wissenschaft der historischen Gesetze zu ersetzen. Sie haben das Verkehrte dieser Auffassung aufgezeigt und die logische Eigenart der Geschichtswissenschaft im Anschluß an die Lehre vom »Verstehen«, um deren Entwicklung sich Theologen, Philologen und Historiker verdient gemacht hatten, dargelegt.

Man hat nicht beachtet oder vielleicht nicht beachten wollen, daß die WINDELBAND-RICKERTsche Lehre auch die grundsätzliche Ablehnung der Bestrebungen zur Schaffung einer »geschichtlichen Theorie« der Staatswissenschaften einschließt. Gesetzeswissenschaft und Geschichtswissenschaft sind für sie logisch geschieden. Allgemeine Volkswirtschaftslehre, die, wie SCHMOLLER dachte, als empirisch-realistische Theorie der Wirtschaftsgeschichte aus dem geschichtlichen Material gewonnen werden könnte, muß ihrer Auffassung geradeso absurd erscheinen wie das Streben nach Gesetzen geschichtlicher Entwicklung, wie sie etwa KURT BREYSIG aufzustellen versucht hat. Auch für MAX WEBER gehen Nationalökonomie und Soziologie vollständig in der Geschichte auf. Sie sind Geistesoder Kulturwissenschaften wie diese und arbeiten mit denselben logischen Mitteln; ihr wichtigstes begriffliches Werkzeug ist der Idealtypus, der in Geschichte und in dem, was MAX WEBER als Nationalökonomie und Soziologie ansah, von gleicher logischer Struktur ist. Wenn man idealtypische Konstruktionen mit dem Namen Wirtschaftsstil, Wirtschaftssystem oder Wirtschaftsstufe belegt, so ändert man damit nichts an ihrem logischen Charakter. Sie bleiben begriffliche Mittel geschichtlicher und nicht theoretischer Forschung. Die Herausarbeitung der charakteristischen Merkmale eines Geschichtsabschnittes und das Verstehen seiner Sinnzusammenhänge, denen sie dienen, sind unbestrittenermaßen Aufgaben der Geschichtswissenschaft. Der Ausdruck Wirtschaftsstil ist der Sprache und dem Begriffsapparat der Kunstgeschichte nachgebildet. Niemand ist es aber bisher eingefallen, die Kunstgeschichte als theoretische [VIII] Wissenschaft zu bezeichnen, weil sie den geschichtlichen Stoff, mit dem sie sich befaßt, in den Denkgebilden der Kunststile ordnet. Die Unterscheidung der Kunststile beruht übrigens auf rationaler — man könnte sagen: nach naturwissenschaftlicher Methode vorgenommener — Klassifizierung der Kunsterzeugnisse. Der Weg, der zur Scheidung der Kunststile führt, ist zunächst nicht spezifisches geisteswissenschaftliches Verstehen, sondern rationale Erfassung der Objektivationen der Kunst; das Verstehen knüpft erst an die Ergebnisse dieser rational-schemati-sierenden Arbeit an. Zur Unterscheidung von Wirtschaftsstilen fehlen uns diese Voraussetzungen. Das Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit ist immer Bedürfnisbefriedigung, die nur subjektiv beurteilt werden kann und nicht in Artefakten zutage tritt, deren Klassifikation in ähnlicher Weise wie die der Kunsterzeugnisse möglich wäre. Es geht nicht an, die Wirtschaftsstile etwa zu scheiden nach den Merkmalen der in den verschiedenen Perioden der Wirtschaftsgeschichte erzeugten Güter, wie man gotischen Stil und Renaissancestil nach den Merkmalen der Bauwerke unterscheidet. Die Versuche, Wirtschaftsstile nach Wirtschaftsgesinnung, Wirtschaftsgeist und ähnlichen Gesichtspunkten zu sondern, vergewaltigen die Tatsachen. Sie sind eben nicht auf objektiv (rational) unterscheidbaren und daher unbestreitbaren Merkmalen aufgebaut, sondern auf dem Verstehen, das von subjektiver Beurteilung der Qualitäten nicht zu trennen ist.

Vollends absurd aber würde es jedermann finden, wollte ein Kunsthistoriker sich anmaßen, aus den von ihm erkannten Stilzusammenhängen der Vergangenheit Stilgesetze abzuleiten für die Kunst der Gegenwart und Zukunft.

Wenn man selbst zugeben wollte, daß es möglich sei, aus dem wirtschaftsgeschichtlichen Stoff auf empirischem Wege Gesetze des Wirtschaftens innerhalb zeitlich, national oder sonstwie begrenzter Geschichtsabschnitte zu gewinnen, so bliebe es doch unzulässig, diese Gesetze als Nationalökonomie zu bezeichnen und zu lehren. So sehr auch die Auffassungen vom Wesen und Inhalt der Nationalökonomie auseinandergehen mögen, darüber herrscht doch Einhelligkeit, daß unter der Bezeichnung Nationalökonomie nur eine Lehre begriffen werden kann, die auch über das künftige Wirtschaften, über die Wirtschaft von morgen und übermorgen, auszusagen weiß. Der Begriff Theorie wurde und wird (in Unterscheidung von dem Begriff Geschichte) immer und allgemein dahin gefaßt, daß Theorie von einer Regelmäßigkeit spricht, die auch für künftiges Geschehen Geltung [IX] beansprucht. Das Interesse der Wißbegierigen wendet sich der Nationalökonomie zu, weil man von ihr auch über die Gesetze künftigen Geschehens Belehrung erwartet. Würden sich die Anhänger der historischen Schule darauf beschränken, der Logik und Erkenntnislehre ihres Programms gemäß, nur von der Wirtschaft der Vergangenheit zu sprechen, und würden sie die Befassung mit allen Fragen der Wirtschaft der Zukunft ablehnen, so könnte man ihnen zumindest den Vorwurf der Inkonsequenz ersparen. Sie behaupten jedoch, Nationalökonomie zu schreiben und vorzutragen, und greifen vom Standpunkte der Wissenschaft in die Erörterungen über Fragen der Wirtschaftspolitik ein, als ob ihre Wissenschaft, wie sie selbst sie auffassen, in der Lage wäre, etwas über die Wirtschaft der Zukunft auszusagen. Hier handelt es sich nicht um jene Probleme, die im Streit um die Zulässigkeit der Werturteile in der Wissenschaft behandelt wurden, sondern um die Frage, ob der Volkswirt der historischen Schule in der Erörterung rein wissenschaftlicher Fragen abseits von jeder Erörterung über die Erwünschtheit der angestrebten letzten Ziele das Wort ergreifen darf, ob er z. B. etwas über die künftigen Wirkungen einer vorgeschlagenen Änderung der Währungsgesetzgebung aussagen darf. Die Kunsthistoriker sprechen von der Kunst und den Kunststilen der Vergangenheit, und kein Maler würde auf ihre Worte achten, wenn sie anfangen wollten, von der Malerei der Zukunft zu sprechen. Doch die Volkswirte der historischen Schule sprechen mehr über die Zukunft als über die Vergangenheit. (Für den Historiker gibt es grundsätzlich nur Vergangenheit und Zukunft; die Gegenwart ist ein flüchtiger Augenblick zwischen den beiden.) Sie sprechen von den Wirkungen von Freihandel und Schutzzoll, von den Folgen der Kartellbildung, sie verkünden uns, daß wir zu Planwirtschaft, zu Autarkie und zu manchem andern kommen müssen. Hat je ein Kunsthistoriker es gewagt, uns zu sagen, zu welchen Kunststilen der Zukunft wir gelangen müssen?

Der folgerichtige Anhänger der historischen Schule müßte sich darauf beschränken, zu sagen: Es gibt zwar einiges Allgemeingültige, das für alle Wirtschaft gilt [3]. Doch das ist so wenig und unerheblich, daß es sich nicht lohnt, dabei zu verweilen. Einer Behandlung wert ist allein das, was man an Merkmalen der sich wandelnden Wirtschaftsstile aus der Wirtschaftsgeschichte festzustellen vermag und die zu [X] den Stilen gehörigen geschichtlichen Theorien. Von ihnen kann die Wissenschaft reden. Von der Wirtschaft im allgemeinen und damit auch von der Wirtschaft von morgen ziemt es ihr zu schweigen. Denn eine »geschichtliche Theorie« der künftigen Wirtschaft kann es nicht geben.

Wenn man die Nationalökonomie in die Reihe der »verstehenden« Geisteswissenschaften einreiht, dann muß man auch so vorgehen, wie diese vorgehen. Man darf dann, wie eine Geschichte des deutschen Schrifttums oder allenfalls eine Geschichte der Weltliteratur geschrieben wird, eine Geschichte der deutschen Wirtschaft oder eine Geschichte aller bisherigen Wirtschaft schreiben, aber doch gewiß nicht Allgemeine Volkswirtschaftslehre. Wenn man »Allgemeine Volkswirtschaftslehre als Universalwirtschaftsgeschichte einer vermeintlichen »Speziellen Volkswirtschaftslehre«, die sich mit den einzelnen Produktionszweigen befassen soll, gegenüberstellt, dann geht dies vom Standpunkte der historischen Schule immerhin noch an. Der Standpunkt der historischen Schule gestattet aber nicht, Volkswirtschaftslehre von der Wirtschaftsgeschichte zu sondern.

Die Untersuchungen dieses Buches erblicken ihre Aufgabe darin, das logische Recht der Wissenschaft darzulegen, die nach allgemeingültigen Gesetzen des menschlichen Handelns strebt, d. h. nach Gesetzen, die Geltung beanspruchen ohne Rücksicht auf Ort, Zeit, Rasse, Volkstum, Klasse der Handelnden, und damit zu zeigen, was die allgemeingültige Wissenschaft vom menschlichen Handeln, die als Soziologie und Nationalökonomie vor uns steht, anstrebt. Nicht das Programm einer neuen Wissenschaft wollen sie entwerfen, sondern feststellen, was die Wissenschaft, die wir kennen, im Auge hat. Sie umschreiben dabei ein Gebiet, das WINDELBAND, RICKERT und MAX WEBER fremd geblieben war, dessen logische Berechtigung sie aber wohl nicht bestritten hätten, wenn sie es gekannt hätten. Verneint wird die Möglichkeit einer empirischrealistischen Theorie, d. h. die Möglichkeit, aus der geschichtlichen Erfahrung empirische Gesetze des geschichtlichen Ablaufes im allgemeinen oder des wirtschaftsgeschichtlichen Ablaufes im besonderen oder »Gesetze« des »wirtschaftlichen Handelns« innerhalb eines bestimmten Geschichtsabschnittes a posteriori abzuleiten.

Es wäre daher durchaus verfehlt, aus dem Ergebnis dieser Untersuchungen eine Ablehnung der Lehren herauslesen zu wollen, die den mit geschichtlicher Methode arbeitenden Geistesoder Kulturwissenschaften die Erfassung des Geschichtlichen, des Besonderen, [XI] des Einmaligen, des Individuellen, des Irrationalen zuweisen, und als ihr besonderes Verfahren das Verstehen und als ihr wichtigstes begriffliches Mittel die Bildung von Idealtypen bezeichnen. Sie wollen das Verfahren, dessen sich die Geistes- und Kulturwissenschaften bedienen, nicht kritisieren. Meine Kritik richtet sich vielmehr nur gegen jene unzulässige Vermengung der Methoden und Unklarheit der logischen Voraussetzungen, die auch unter Preisgabe dessen, was wir den Untersuchungen von WINDELBAND, RICKERT und MAX WEBER verdanken vermeint, es wäre möglich, aus der geschichtlichen Erfahrung a posteriori »theoretische« Erkenntnis zu gewinnen, gegen jene Lehre, die einerseits glaubt, daß man an das historische Material ohne eine Theorie des Handelns überhaupt heranzutreten vermag, und andererseits glaubt, aus dem historischen Material durch Induktion eine empirisch-realistische Theorie des Handelns gewinnen zu können. Der Erkenntniswert der geschichtlichen Forschung und unter diesen Begriff fällt auch alle Art von Wirtschaftsbeschreibung und Wirtschaftsstatistik (auch sie berichten immer nur von Vergangenem, mag es auch Jüngstvergangenes sein; unter der Hand der empirischen Wissenschaft wird die Gegenwart sogleich zur Vergangenheit) liegt nicht darin, daß aus ihr Lehren gewonnen werden können, die man in Lehrsätze fassen könnte. Wer das verkennt, dem sind Sinn und logische Eigenart geschichtlicher und geisteswissenschaftlicher Forschung verschlossen geblieben.

Man würde die Absicht der folgenden Untersuchungen auch durchaus falsch beurteilen, wollte man sie als ein Eingreifen in einen vermeintlichen Kampf der reinen und abstrakten Theorie alle Theorie muß rein und abstrakt sein gegen Geschichte und Erfahrungswissenschaft ansehen. Theorie und Geschichte sind beide gleichberechtigt und gleichunentbehrlich. Der logische Gegensatz, der zwischen ihnen besteht, hat mit Gegnerschaft nichts zu tun. Ziel meiner Untersuchungen ist vielmehr, apriorische Theorie und historische Erfahrungswissenschaft auseinanderzuhalten und die Verkehrtheit jener Bemühungen der historischen und institutionalistischen Richtungen der Staatswissenschaften nachzuweisen, die logisch Unverträgliches zu vereinigen suchen und die unhistorisch sind gerade darum, weil sie aus der Geschichte Nutzanwendungen auf die Gegenwart und auf die Zukunft zu ziehen suchen, mag auch diese Nutzanwendung dem Prinzip nach wenigstens nur in der Ablehnung der Anwendbarkeit der Sätze der allgemeingültigen Theorie auf die Gegenwart und Zukunft bestehen.

[XII]

Das Wesen der historischen Forschung liegt nicht in der Gewinnung von Gesetzen, und ihr Erkenntniswert ist nicht darin zu suchen, daß sie unmittelbar Nutzanwendungen für unser Handeln liefern könnte. Geschichte befaßt sich nur mit dem Vergangenen, kann sich nie der Zukunft zuwenden. Geschichte macht weise, doch nicht tüchtig zur Lösung konkreter Aufgaben. Die pseudohistorische Disziplin, die sich heute den Namen Soziologie beilegt, ist im wesentlichen eine Deutung der geschichtlichen Vorgänge und Verkündung angeblich unausweichlicher künftiger Entwicklung im Sinne der skurrilen marxistischen Fortschrittsmetaphysik, die sich gegen die Kritik durch die wissenschaftliche Soziologie und Nationalökonomie von der einen Seite und durch die Geschichtsforschung von der anderen Seite durch die Berufung darauf zu sichern sucht, daß sie die Dinge »soziologisch« und nicht nationalökonomisch, historisch oder sonstwie in einer der »nichtsoziologischen« Kritik ausgesetzten Weise betrachte. Die pseudohistorischen »wirtschaftlichen Staatswissenschaften« und der Institutionalismus schützen sich gegen die Kritik, die die Nationalökonomie an ihrem interventionistischen Programm übt, durch die Berufung auf die Relativität aller nationalökonomischen Einsicht, die sie aus voraussetzungsloser Befassung mit der Wirtschaftsgeschichte gewonnen zu haben behaupten. Gegen die Logik und das diskursive Denken der Wissenschaft suchen beide das Irrationale auszuspielen.

Um die Berechtigung aller dieser Einwendungen zu prüfen, erschien es mir nicht nur erforderlich, den logischen Charakter der nationalökonomischen und soziologischen Sätze positiv darzulegen, sondern auch unabweislich, die Lehren einiger Vertreter des Historismus, des Empirismus und des Irrationalismus kritisch zu würdigen. Das mußte die äußere Gestalt meiner Arbeit bestimmen. Sie zerfällt in eine Reihe von selbständigen Untersuchungen, die mit Ausnahme der umfangreichsten, der ersten schon früher veröffentlicht wurden [4]. Sie waren jedoch von vornherein als Teile eines Ganzen gedacht und entworfen und sind vor allem die zweite Untersuchung durch Umarbeitung noch fester zu einer Einheit verbunden worden. Ich hielt es dabei für notwendig, in diesem Rahmen einige Grundgedanken der nationalökonomischen Theorie neu darzustellen, um sie von [XIII] Widersprüchen und Beimengungen zu befreien, die ihnen in den bisherigen Darstellungen anzuhaften pflegen, ferner darzulegen, von welchen psychischen Quellen die Widerstände gegen die Anerkennung national-ökonomischer Theorie gespeist werden, und schließlich an einem Beispiel zu zeigen, in welcher Weise die geschichtlichen Faktoren in die Wirtschaft hineinragen und was wohl eine Schule hätte beachten müssen, die in der Zuwendung zum Historischen nicht einen Vorwand zur Ablehnung der ihr aus politischen Gründen nicht genehmen Ergebnisse der Theorie, sondern ein Mittel zur Förderung der Erkenntnis gesucht hätte. Daß bei diesem Verfahren Wiederholungen mitunter nicht zu vermeiden waren, ergab sich aus dem Umstande, daß die Argumente, die gegen die Möglichkeit der allgemeingültigen Theorie in verschiedener Gestalt vorgetragen werden, in letzter Linie immer auf die gleichen Irrtümer zurückführen.

Grundsätzlich wird heute die Allgemeingültigkeit nationalökonomischer Sätze auch von den Vertretern der historischen Schule nicht mehr bestritten; sie haben diesen Grundsatz des Historismus schon preisgeben müssen. Sie beschränken sich darauf, den Umfang der Erscheinungen, die durch solche Sätze erklärt werden könnten, als sehr eng zu bezeichnen, und diese Sätze für so selbstverständlich und banal zu halten, daß sie eine Wissenschaft, die sich mit ihnen zu befassen hätte, für überflüssig ansehen. Auf der anderen Seite behauptet die Schule und darin liegt ihr Empirismus -, daß man aus dem wirtschaftsgeschichtlichen Stoff Wirtschaftsgesetze einzelner Geschichtsabschnitte zu gewinnen vermag. Was an solchen Gesetzen von ihr vorgewiesen wird, entpuppt sich jedoch bei näherer Betrachtung als Charakterisierung einzelner Geschichtsabschnitte und ihres Wirtschaftsstiles, mithin als spezifisches Verstehen von Epochen der Vergangenheit. Nicht ein einziger Satz konnte bis heute aufgestellt werden, der sich logisch den Sätzen der allgemeingültigen Theorie an die Seite stellen ließe. Nie konnte etwa ein Satz vorgewiesen werden, der, dabei von den Gesetzen der allgemeingültigen Theorie inhaltlich verschieden, den Verlauf von Geldwertveränderungen im alten Athen oder im »Frühkapitalismus« des 16. Jahrhunderts uns doch in derselben Weise begrifflich erfassen ließe wie die nach Auffassung der historischen Schule nur auf den Kapitalismus des liberalen Zeitalters zugeschnittenen Gesetze der allgemeingültigen Theorie.

Bei diesem Sachverhalt könnte es nicht zu verstehen sein, warum die Anhänger der historischen Schule es ängstlich vermeiden, sich mit den Lehren der allgemeingültigen Theorie immanent auseinanderzusetzen [XIV] und überhaupt jede Befassung mit ihr hartnäckig ablehnen [5] , und warum sie noch hartnäckiger für ihre geschichtlichen Ausführungen die unzutreffenden Bezeichnungen Nationalökonomie und nationalökonomische Theorie in Anspruch nehmen. Das kann eben nur verstanden werden, wenn man beachtet, daß hier politische und nicht wissenschaftliche Rücksichten den Ausschlag geben, daß es sich darum handelt, die Nationalökonomie zu bekämpfen, weil man ein unhaltbares politisches Programm gegen unliebsame Kritik, die die Ergebnisse der Wissenschaft verwertet, nicht anders zu schützen weiß. Die historisch-empirisch-realistische Schule in Europa und die institutionalistische Schule in Amerika sind die Vorkämpfer jener destruktionistischen Wirtschaftspolitik, die die Welt in den Zustand gebracht hat, in dem sie sich heute befindet, und die zweifellos, wenn sie weiter die Herrschaft behält, die moderne Kultur vernichten wird.

Diese politischen Hintergründe werden in diesem Buch, das die Probleme fern von aller Politik in ihrer grundsätzlichen Bedeutung betrachtet, nicht behandelt. Vielleicht aber ist es in einem Zeitalter, das die Beschäftigung mit Dingen flieht, die nicht gleich auf den ersten Blick als unmittelbar nützlich erscheinen, nicht unangebracht, festzustellen, daß die abstrakten Probleme der Logik und Methodologie in enger Beziehung zum Leben jedes Einzelnen und zum Schicksal unserer ganzen Kultur stehen. Und nicht minder wichtig mag sein, darauf hinzuweisen, daß kein nationalökonomisches oder soziologisches Problem, mag es sich auch oberflächlicher Betrachtung als recht einfach darstellen, zu bewältigen ist, wenn man nicht bis auf die logischen Grundlagen der Wissenschaft vom menschlichen Handeln zurückgeht.

Wien, Januar 1933.

L. Mises.

[1]

Aufgabe und Umfang der allgemeinen Wissenschaft vom menschlichen Handeln.↩

A. Wesen und Entwicklung der Gesellschaftswissenschaft.

1. Die ältesten Keime gesellschaftswissenschaftlicher Erkenntnis finden wir in den Geschichtserzählungen. Eine heute überwundene Erkenntnislehre meinte, der Geschichtsschreiber trete an seinen Gegenstand ohne Theorie heran und stelle einfach dar, wie es gewesen ist. Er habe die vergangene Wirklichkeit abzubilden und zu beschreiben, und dies werde ihm am besten gelingen, wenn er möglichst unvoreingenommen und voraussetzungslos die Geschehnisse und die Quellen, die ihm die Geschehnisse erschließen, betrachtet. Sehr spät erst erkannte man, daß der Geschichtsschreiber kein Abbild und keine Wiederholung der Vergangenheit bieten kann, vielmehr eine Darstellung, das ist Umbildung, gibt, und daß Darstellung und Umbildung vorgefaßte Begriffe verlangen, die der Geschichtsschreiber im Kopfe tragen muß, ehe er an die Arbeit schreitet [6]. Es mag sein, daß er im Laufe seiner Arbeit zu neuen Begriffsbildungen gelangt, zu denen ihn die Beschäftigung mit seinem Stoffe angeregt hat, doch die Begriffe stehen logisch immer vor der Erfassung des Individuellen, des Einzelnen und des Einmaligen. Man kann nicht von Krieg und Frieden sprechen, wenn man nicht schon vor der Zuwendung zu den Quellen einen bestimmten Begriff von Krieg und Frieden hatte. Man kann nicht von Ursachen und von Folgen im Einzelfalle sprechen, wenn man nicht über eine Theorie verfügt, die bestimmte Verknüpfungen von Ursache und Wirkung als allgemeingültig hinstellt. Daß der Satz »der König besiegte die Rebellen und behielt daher die Herrschaft« von uns hingenommen wird, wogegen der Satz »der König besiegte die Rebellen und verlor daher die Herrschaft« als widerspruchsvoll logisch nicht befriedigt, liegt darin, daß jener unseren Theorien von den Wirkungen militärischer Siege entspricht, dieser aber ihnen widerspricht. Geschichtsschreibung setzt immer ein bestimmtes Maß [2] von allgemeingültiger Erkenntnis des menschlichen Handelns voraus. Die Erkenntnisse, die das geistige Rüstzeug des Geschichtsschreibers bilden, mögen mitunter oberflächlicher Betrachtung banal scheinen. Wer sie genauer betrachtet, wird in ihnen öfter den notwendigen Ausfluß eines das gesamte menschliche Handeln und gesellschaftliche Geschehen umfassenden Gedankenbaus erkennen. Wird z. B. ein Ausdruck wie »Landhunger«, »Landmangel« oder dergleichen verwendet, so ist damit eine Theorie entwickelt, die, folgerichtig zu Ende gedacht, zum Gesetz vom abnehmenden Ertrag oder, noch allgemeiner ausgedrückt, zum Ertragsgesetz führt. Denn würde das Ertragsgesetz nicht gelten, dann würde der Landwirt, der höheren Reinertrag herauswirtschaften will, nicht mehr Land benötigen; er könnte durch erhöhten Aufwand von Arbeit und sachlichen Produktionsmitteln auch auf dem kleinsten Acker den Erfolg erzielen, den er durch Vergrößerung der verfügbaren Fläche erreichen will. Die Größe der ihm zur Verfügung stehenden Anbaufläche wäre ihm dann gleichgültig.

Allgemeingültige Aussagen über menschliches Handeln finden wir jedoch nicht nur in der Geschichte und in den übrigen Wissenschaften, die mit den Denkmitteln der geschichtlichen Forschung arbeiten. Auch in den Normwissenschaften Ethik und Rechtsphilosophie und in der systematischen Rechtswissenschaft sind nicht wenige Begriffe und Begriffsverknüpfungen aus solcher Erkenntnis heraus gebildet. Rechts- und Staatsphilosophie und die Wissenschaft Politik setzen sich die Findung allgemeingültiger Erkenntnis des Gesellschaftlichen zur eigentlichen Aufgabe. Daß sie dabei nicht selten zu anderen Zielen abirrten und wie die Philosophie der Geschichte nicht das Allgemeingültige im Wechsel der einzelnen Erscheinungen suchten, sondern nach dem objektiven Sinn der Dinge zu forschen begannen, trug nicht allein daran schuld, daß sie nicht die allgemeine Wissenschaft vom menschlichen Handeln zeugten. Entscheidend war, daß sie sich schon von vornherein einer wissenschaftlich unfruchtbaren Methode bedienten; sie gingen nicht vom Einzelnen und von seinem Handeln aus, sondern vom Versuche, das Ganze als Ganzheit zu schauen; sie wollten den Weg der Menschheit von ihrem Ursprung bis zum Ende aller Dinge erkennen und nicht das Walten der Gesetzlichkeit im Handeln des Menschen.

Die Psychologie fand den geeigneten Ausgangspunkt der Forschung, indem sie sich dem Einzelnen zuwendete. Doch ihr Weg führt notwendigerweise in andere Richtung als der der Wissenschaft [3]vom Handeln. Gegenstand der Wissenschaft vom menschlichen Handeln sind das Handeln und das, was aus dem Handeln wird; Gegenstand der Psychologie sind die innermenschlichen Vorgänge, deren Ergebnis das Handeln ist. Der Grenzstein, der die Stelle bezeichnet, wo die Arbeit der Psychologie ihr Ende findet, bezeichnet zugleich die Stelle, an der die Arbeit der Gesellschaftslehre erst ansetzt.

2. Zur Wissenschaft wurden die verstreuten gesellschaftswissenschaftlichen Erkenntnisse erst durch die Ausbildung der Nationalökonomie, die ein Werk des 18. Jahrhunderts ist. Man entdeckt die gesetzmäßige Verbundenheit der Markterscheinungen und baut damit die Katallaktik auf, die Lehre vom Tauschverkehr, die das Kernstück der nationalökonomischen Theorie bildet, und man entwickelt die Lehre von der Arbeitsteilung und erfaßt durch das RICARDOsche Vergesellschaftungsgesetz Wesen und Sinn der Arbeitsteilung und damit der Gesellschaftsbildung.

Die Ausbildung der Nationalökonomie und der rationalistischen Gesellschaftslehre von CANTILLON und HUME bis BENTHAM und RICARDO hat das menschliche Denken stärker umgestaltet als irgendeine andere wissenschaftliche Lehre vorher oder nachher. Man hatte bis dahin geglaubt, daß dem handelnden Menschen andere Schranken als die durch die Naturgesetze gezogenen nicht im Wege stünden. Daß es noch anderes gibt, was der Macht eine Grenze setzt, die sie nicht überschreiten kann, war unbekannt. Man erfuhr nun, daß auch im Gesellschaftlichen etwas wirksam ist, das Macht und Gewalt nicht beugen können und dem sie sich, wenn sie Erfolg haben wollen, geradeso fügen müssen wie den Naturgesetzen.

Unermeßlich war die Tragweite dieser Einsicht für das Handeln der Menschen. Sie schuf den Liberalismus als Lehre und die liberale Wirtschaftspolitik und entfesselte damit die menschlichen Kräfte, die im Kapitalismus Werke setzten, die die Welt umgestalteten. Doch gerade die praktische Bedeutung der Lehren der neuen Wissenschaft wurde ihr zum Verhängnis. Wer die liberale Wirtschaftspolitik bekämpfen wollte, mußte sie angreifen und ihr den Charakter als Wissenschaft streitig machen. Aus politischen Gründen erwuchsen ihr Feinde.

Der Geschichtsschreiber darf keinen Augenblick vergessen, daß das wichtigste und folgenschwerste Ereignis der Geschichte der letzten hundert Jahre, die Bekämpfung der allgemeingültigen Wissenschaft vom menschlichen Handeln und ihres bisher am besten ausgebauten Teiles, der nationalökonomischen Theorie, von Anfang [4] an von politischem Wollen und nicht von wissenschaftlichen Ideen getragen war. Doch die Wissenschaft vom menschlichen Handeln selbst hat sich nicht um diese politischen Hintergründe zu kümmern, sondern um die Argumente, die man ihr entgegengehalten hat. Denn man hat ihr auch Argumente entgegengehalten, man hat sie auch sachlich und mit Gründen bekämpft. Ihr Wesen bleibt problematisch, solange es nicht gelungen ist, Klarheit über die Frage zu gewinnen, was diese Wissenschaft eigentlich sei und welchen Charakter ihre Sätze tragen.

3. Neben den Leistungen, die den Grundstein einer Wissenschaft vom menschlichen Handeln gelegt haben, gingen hochtrabende programmatische Erklärungen her, die eine Wissenschaft vom Gesellschaftlichen forderten. HUME, SMITH, RICARDO, BENTHAM und manche andere fanden Sätze, in denen wir den geschichtlichen Ausgangspunkt und das Fundament gesellschaftswissenschaftlicher Erkenntnisse zu erblicken haben. Die Bezeichnung »Soziologie« aber prägte AUGUSTE COMTE, der sonst die Gesellschaftswissenschaft keineswegs bereicherte. Eine große Zahl von Schriftstellern forderte mit ihm und nach ihm eine Wissenschaft vom Gesellschaftlichen; die meisten von ihnen sahen nicht, was für eine solche Wissenschaft schon getan worden war, und wußten auch nicht anzugeben, wie man zu einer Wissenschaft dieses Charakters gelangen könnte. Viele verloren sich in Tändelei, als deren abschreckendstes Beispiel die organizistische Schwärmerei gelten darf. Andere brauten vorgebliche Wissenschaft, um ihre politischen Pläne zu rechtfertigen. Andere wieder, z. B. COMTE selbst, bereicherten die Philosophie der Geschichte um neue Konstruktionen und nannten das Soziologie.

Die Verkünder einer neuen Epoche der Wissenschaft, die vorgaben, eine neue Wissenschaft vom Gesellschaftlichen zu schaffen, versagten aber nicht nur auf diesem Gebiete, das sie für das eigentliche Feld ihrer Tätigkeit erklärt hatten. Sie gingen unbedenklich darauf aus, die Geschichtsforschung und alle mit der geschichtlichen Methode arbeitenden Wissenschaften zu zerschlagen. In der Vorstellung befangen, alle echte Wissenschaft sei im Grunde genommen Naturwissenschaft von der Art der NEWTONschen Mechanik, forderte man von der Geschichte, daß sie endlich daran gehen möge, durch die Aufstellung von »historischen Gesetzen« sich zum Range einer exakten Wissenschaft zu erheben.

WINDELBAND, RICKERT und ihre Schule haben diese Ansprüche des Naturalismus zurückgewiesen und die Eigenund [5] Sonderart der geschichtlichen Forschung dargelegt. Ihre Ausführungen leiden jedoch darunter, daß sie die Möglichkeit allgemeingültiger Erkenntnis auf dem Gebiete des menschlichen Handelns nicht erkannt haben. Für sie gibt es im Gesellschaftlichen nur Geschichte und geschichtliche Methode [7]. Die Ergebnisse der nationalökonomischen und gesellschaftswissenschaftlichen Forschung sahen sie nur durch die Brille der historischen Schule; so mußten sie dem Historismus verhaftet bleiben. Sie haben dabei nicht bemerkt, daß mit dem Historismus eine dem von ihnen erkenntnistheoretisch bekämpften Empirismus auf dem Gebiete der Wissenschaften vom menschlichen Handeln entsprechende Geisteshaltung vielfach Hand in Hand ging.

4. Für den Historismus gibt es auf dem Gebiete der Wissenschaft vom menschlichen Handeln nur Geschichtsforschung und historische Methode. Es sei ein vergebliches Bemühen, meint er, nach allgemeingültigen Sätzen zu suchen, d. h. nach Sätzen, die unabhängig von Zeit, Ort, Rasse, Volk und Kulturgestaltung gelten sollen. Alles, was die Soziologie und die Nationalökonomie bringen könnten, sei Erfahrung eines Geschichtlichen, das durch neue Erfahrung widerlegt werden kann. Was gestern gewesen sei, könne morgen anders sein. Alle gesellschaftswissenschaftliche Erkenntnis sei aus Erfahrung gewonnen, sei Verallgemeinerung von Erfahrungen, die durch neue Erfahrungen erschüttert werden kann. Die allein dem Charakter der Gesellschaftswissenschaft angemessene Methode sei daher die »geisteswissenschaftliche«, deren Werkzeug das Verstehen, d. i. das spezifische geisteswissenschaftliche Verstehen, sei. Es gebe keine Erkenntnis, deren Geltung über eine bestimmte Epoche der Geschichte oder bestenfalls über mehrere Geschichtsepochen hinausreicht.

Man kann diese Auffassung gar nicht folgerichtig bis zum Ende durchdenken. Wenn man es versucht, muß man früher oder später an einen Punkt gelangen, an dem man sich genötigt sieht, einzugestehen, daß es irgendetwas in unserer Erkenntnis dieser Dinge gibt, das vor der Erfahrung liegt und dessen Geltung von Ort und Zeit unabhängig ist. Selbst SOMBART, der heute den Standpunkt der »verstehenden« Nationalökonomie am schroffsten vertritt, muß zugeben, daß es auch »im Bereich der Kultur, insonderheit der menschlichen Gesellschaft, so etwas wie sinnotwendige Beziehungen« gebe. »Sie machen«, meint er, »das aus, was wir die Sinngesetzmäßigkeit nennen, und die a priori aus dem Sinn abgeleiteten Sätze nennen wir deren Gesetze« [8]. Damit [6] hat SOMBART, freilich ohne es zu wollen und ohne es zu bemerken, alles zugestanden, was zur Begründung der Notwendigkeit einer allgemeingültigen Wissenschaft vom menschlichen Handeln, die von den historischen Wissenschaften vom menschlichen Handeln grundsätzlich verschieden ist, erfordert wird. Wenn es solche Sätze und Gesetze überhaupt gibt, dann muß es auch eine Wissenschaft von ihnen geben und diese Wissenschaft muß logisch jeder anderen Befassung mit diesen Problemen voranstehen. Es geht nicht an, diese Sätze einfach so hinzunehmen, wie sie in der nichtwissenschaftlichen Auffassung des täglichen Lebens dastehen. Es ist absurd, dem wissenschaftlichen Denken das Eindringen in einen Bezirk verbieten zu wollen und Duldung für überkommene Irrtümer und unscharfes widerspruchvolles Denken zu fordern. SOMBART weiß denn auch nichts anderes zur Stützung seiner Verwerfung der Befassung mit der allgemeingültigen nationalökonomischen Theorie vorzubringen als ein paar spöttische Bemerkungen. Es sei, meint er, »zuweilen sehr lustig anzusehen, wie hinter einer großen Aufmachung ein silbernes Nichtschen oder ein goldenes Warteweilchen sich verborgen hat, das nun in seiner mitleiderregenden Kümmerlichkeit uns vor die Augen tritt und fast unseren Spott erregt« [9]. Das ist wohl ein sehr unzureichender Versuch, das Verfahren, das SOMBART und die anderen Anhänger des Historismus mit ihren Arbeiten befolgen, zu rechtfertigen. Wenn es, wie SOMBART ausdrücklich zugesteht, »allgemeinökonomische Hauptbegriffe . . . die für alle Wirtschaft gelten«, gibt [10] , dann darf es der Wissenschaft nicht verwehrt werden, sich mit ihnen zu befassen.

SOMBART gibt noch mehr zu. »Alle Theorie«, sagt er ausdrücklich, »ist ‚rein’, nämlich raum- und zeitlos« [11] , und tritt damit der Auffassung von KNIES entgegen, der den »Absolutismus der Theorie« bekämpfte, d. i. ihren »Anspruch, Unbedingtes, für alle Zeiten, Länder und Nationalitäten in gleicher Weise Gültiges in der wissenschaftlichen Verarbeitung der politischen Ökonomie darzubieten« [12].

Vielleicht wird man einwenden, es sei ein Einrennen offener [7] Türen, wenn man nachdrücklich darauf hinweist, daß es einen Bestand an allgemeingültiger nationalökonomischer Erkenntnis gibt. Leider hätte ein derartiger Vorwurf keine Berechtigung; die Türen sind recht fest verriegelt. Wer den Versuch unternommen hat, die Lehren des Historismus geschlossen darzustellen, hat wohl in der Regel die Unmöglichkeit, die Auffassung des Historismus systematisch auszubauen, an irgendeiner Stelle seines Lehrgebäudes erkennen lassen müssen. Doch die Bedeutung des Historismus liegt nicht in den durchaus mißglückten Versuchen, ihn als geschlossene Lehre vorzutragen. Er ist seinem Wesen nach nicht System, sondern Ablehnung und grundsätzliche Verneinung der Möglichkeit, ein System zu bilden. Er lebt und wirkt nicht im Gesamtaufbau eines Gedankengefüges, sondern in kritischen Aperçus, in den Begründungen wirtschafts- und sozialpolitischer Programme und zwischen den Zeilen geschichtlicher, beschreibender und statistischer Darstellungen. Die Politik und die Wissenschaft der letzten Jahrzehnte standen durchaus unter der Herrschaft der Anschauungen des Historismus und des Empirismus. Wenn man sich erinnert, daß ein Schriftsteller, der zu Lebzeiten in deutschen Landen als Theoretiker der »wirtschaftlichen Staatswissenschaften« in höchstem Ansehen stand, das wirtschaftliche Prinzip als ein Spezifikum der geldwirtschaftlichen Produktion erklärt hat [13] , so wird man wohl zugeben müssen, daß es nicht überflüssig ist, die Unhaltbarkeit des Historismus nachdrücklich zu betonen, bevor man daran schreitet, den logischen Charakter der Wissenschaft vom menschlichen Handeln darzulegen.

5. Unbestritten ist, daß es eine apriorische Theorie des menschlichen Handelns geben muß und gibt, und unbestritten ist es, daß das menschliche Handeln Gegenstand geschichtlicher Darstellung sein kann. Der Einspruch der folgerichtigen Vertreter des Historismus, die die Möglichkeit absoluter, d. i. raum- und zeitloser Theorie nicht zugeben wollen, hat uns nicht mehr zu stören als die Behauptung des Naturalismus, der der Geschichte den Wissenschaftscharakter bestreiten will, solange sie nicht zur Aufstellung historischer Gesetze gelangt ist.

Der Naturalismus meint, es könnten empirische Gesetze aus der Betrachtung des historischen Materials a posteriori gewonnen werden. Dabei wird bald angenommen, daß diese Gesetze raum- und zeitlos gelten, bald, daß sie nur für bestimmte Epochen, Länder, Rassen und [8] Völker Geltung hätten [14]. Die weitaus überwiegende Mehrzahl aller Geschichtsforscher lehnt beide Spielarten dieser Auffassung ab. Auch diejenigen Geschichtsforscher lehnen sie meist ab, die auf dem Boden des Historismus stehen und nicht zugeben wollen, daß der Historiker ohne Hilfe der apriorischen Lehre vom menschlichen Handeln seinem Stoffe ganz hilflos gegenüberstünde und keine seiner Aufgaben lösen könnte; die Anhänger des Historismus unter den Historikern meinen in der Regel, überhaupt ganz theoriefrei arbeiten zu können. Ob der Historismus notwendig zu der einen oder zu der anderen Auffassung hinführen muß, möge hier nicht weiter untersucht werden; wer der Meinung ist, daß der Standpunkt des Historismus folgerichtig nicht zu Ende gedacht werden kann, der wird die Durchführung einer solchen Untersuchung überhaupt für aussichtslos halten. Wichtig ist nur die Feststellung, daß zwischen der Auffassung der Anhänger der historischen Schule der Staatswissenschaften und der der Mehrzahl der Geschichtsforscher ein scharfer Gegensatz insofern besteht, als diese nicht zugeben wollen, daß aus dem historischen Material empirische Gesetze gewonnen werden könnten, wogegen jene glauben, solche Gesetze finden zu können und der Zusammenstellung dieser Gesetze die Bezeichnungen Soziologie und Nationalökonomie beilegen wollen. Wir wollen den Standpunkt derer, die die Möglichkeit, empirische Gesetze aus dem geschichtlichen Stoff zu gewinnen, bejahen, Empirismus nennen. Historismus und Empirismus decken sich somit nicht. Die Geschichtsforscher bekennen sich, wenn sie zum Problem überhaupt Stellung nehmen, meist, doch durchaus nicht immer, zum Historismus; sie sind mit seltenen Ausnahmen (z. B. BUCKLE) Gegner des Empirismus. Die Anhänger der historischen und der institutionalistischen Schule der Staatswissenschaften stehen auf dem Boden des Historismus, wenn sie auch diesen Standpunkt, sobald sie anfangen, ihn logisch und erkenntnistheoretisch begründet vortragen zu wollen, nicht rein festzuhalten vermögen; sie stehen nahezu immer auf dem Boden des Empirismus. Zwischen den Historikern und den Volkswirten und Soziologen der historischen Schule klafft mithin meist ein scharfer Gegensatz der Auffassung.

Die Frage, die uns nun zu beschäftigen hat, ist nicht mehr die, ob im menschlichen Handeln das Walten einer Gesetzlichkeit erkannt werden kann, vielmehr die, ob als Weg, der uns zur Erkenntnis solcher Gesetzlichkeit zu führen vermag, eine Beobachtung von Tatsachen, [9] die keinen Bezug auf ein System apriorischer Erkenntnis des menschlichen Handelns nimmt, in Betracht kommen kann. Kann, wie SCHMOLLER [15] meint, Wirtschaftsgeschichte »Bausteine« zu einer nationalökonomischen Theorie liefern, können »Ergebnisse der wirtschaftsgeschichtlichen Spezialschilderung zu Elementen der Theorie werden, zu allgemeinen Wahrheiten führen«? Wir wollen dabei der schon oft erschöpfend erörterten Frage nach der Möglichkeit allgemeiner (also nicht »wirtschaftlicher«) »historischer Gesetze« ausweichen [16] und uns darauf beschränken, zu prüfen, ob wir zu Aussagen der Art, wie sie das System der nationalökonomischen Theorie sucht, durch Beobachtung der Tatsachen, also a posteriori hätten gelangen können.

Der Weg, der den Naturforscher zur Erkenntnis der Gesetze des Geschehens führt, beginnt mit der Beobachtung. Der entscheidende Schritt wird aber erst durch die Setzung einer Hypothese vollzogen; ein Satz wird aufgestellt mit dem Anspruch allgemeiner Geltung. Dieser Satz stammt nicht einfach aus Beobachtung und Erfahrung, denn diese bieten uns immer nur komplexe Erscheinungen dar, in denen verschiedene Faktoren so eng verbunden auftreten, daß nicht zu erkennen ist, was jedem einzelnen Faktor zuzuschreiben ist. Die Hypothese ist schon geistige Verarbeitung der Erfahrung, und sie ist es vor allem in ihrer entscheidenden Eigenschaft als allgemeiner Satz. Die Erfahrung, die zur Bildung des Satzes geführt hat, ist immer beschränkte Erfahrung, ist vor allem immer Erfahrung eines Vergangenen und Gewesenen, eines dort und damals Geschehenen. Die Allgemeingültigkeit, die für ihn in Anspruch genommen wird, bedeutet aber gerade auch Geltung für alles übrige vergangene und für alles künftige Geschehen. Er beruht auf unvollständiger Induktion. (Aus vollständiger Induktion gehen keine allgemeinen Sätze hervor, vielmehr nur Beschreibungen eines Abgeschlossenen und Vergangenen.)

Die Hypothesen haben sich immer wieder von neuem in der Erfahrung zu bewähren. Man vermag sie in der Regel im Versuch einem besonderen Prüfungsverfahren zu unterziehen. Man schließt die verschiedenen Hypothesen zu einem System zusammen, leitet aus den einzelnen Hypothesen alles das ab, was logisch aus ihnen folgen muß, und stellt immer wieder Versuche an, um das Gedachte zu verifizieren. Man prüft, ob neues Geschehen den Erwartungen [10] entspricht, zu denen die Hypothesen berechtigen. Zwei Voraussetzungen werden für diese Prüfungsweisen erfordert: die Möglichkeit, die Bedingungen zu isolieren, die das Experiment bietet, und das Bestehen von experimentell auffindbaren konstanten Verhältnissen, die die zahlenmäßige Bestimmung der Größen gestatten. Wenn wir einen Satz der Erfahrungswissenschaft (mit dem Grade von Gewißheit oder Wahrscheinlichkeit, dessen ein empirisch gewonnener Satz überhaupt fähig ist,) wahr nennen wollen, wenn Veränderung der relevanten Bedingungen in allen beobachteten Fällen zu dem erwartungsgemäßen Erfolg führt, dann besitzen wir die Mittel zur Prüfung der Wahrheit dieser Sätze.

Der geschichtlichen Erfahrung gegenüber befinden wir uns in anderer Lage. Hier fehlt uns nicht nur die Möglichkeit, die einzelnen Determinanten einer Veränderung im Versuch isoliert zu beobachten, sondern auch die Möglichkeit, zahlenmäßig Konstante zu bestimmen. Auch das geschichtliche Werden können wir nur als Ergebnis des Zusammenwirkens einer unendlichen Menge von Einzelursachen, die wir ihrer Tragweite nach nicht zu scheiden vermögen, beobachten und erfahren. Nirgends finden wir feste zahlenmäßig erfaßbare Beziehungen; die lange gehegte Annahme, daß die Beziehungen der Geldmenge zu den Preisen in einer Gleichung als proportionale Beziehung beschrieben werden könnten, hat sich als irrig erwiesen, womit die einzige Stütze der Lehre von der Quantifizierbarkeit der Erkenntnis menschlichen Handelns zusammengestürzt ist. Wer Gesetze des menschlichen Verhaltens aus der Erfahrung schöpfen will, müßte dazu gelangen, festzustellen, wie gegebene Situationen auf das Handeln qualitativ und quantitativ einwirken. Solche Feststellungen pflegt die Psychologie zu suchen, und alle jene, die der Soziologie und der Nationalökonomie diese Aufgabe zuweisen, pflegen ihnen daher das psychologische Verfahren zu empfehlen. Dabei verstehen sie unter psychologischem Verfahren nicht etwa das, was man am Vorgehen der österreichischen Schule in wenig zweckmäßigem, ja irreführendem Sprachgebrauch als psychologisch bezeichnet hat, vielmehr die Anwendung der Methoden und der Ergebnisse der wissenschaftlichen Psychologie selbst. Nun hat aber die Psychologie auf diesem Gebiete versagt. Wohl vermag sie, dabei mit den Methoden der Physiologie arbeitend, in der Art der biologischen Naturwissenschaft die unbewußte Reaktion auf Reize zu beobachten. Darüber hinaus kann sie nichts leisten, was zur Aufstellung empirischer Gesetze führen könnte. Sie kann feststellen, wie sich bestimmte Menschen in bestimmten [11] Lagen in der Vergangenheit benommen haben, und sie folgert daraus, daß es sich ähnlich auch in der Zukunft verhalten werde, wenn ähnliche Menschen vor ähnliche Situationen gestellt sein werden. Sie kann uns berichten, wie sich englische Schulknaben in den letzten Jahrzehnten benommen haben, wenn sie einer bestimmten Situation gegenüberstanden, z. B. wenn sie einem bettelnden Krüppel begegneten. Solche Feststellung besagt sehr wenig für das Verhalten englischer Schulkinder in den kommenden Jahrzehnten und für das Verhalten französischer oder deutscher Schulkinder. Sie kann nichts weiter feststellen als ein Historisches: die beobachteten Fälle haben das und jenes ergeben, wobei schon der Schluß aus den beobachteten Fällen, die englische Schulkinder einer bestimmten Epoche betrafen, auf andere nichtbeobachtete Fälle desselben historisch-ethnologischen Charakters logisch nicht gerechtfertigt erscheint. Was uns die Beobachtung lehrt, ist allein das, daß dieselbe Situation auf verschiedene Menschen verschieden wirkt. Da es nicht gelungen ist, die Menschen in Klassen einzuordnen, deren Angehörige in derselben Weise reagieren, da auch dieselben Menschen zu verschiedenen Zeiten verschieden reagieren, ohne daß man den verschiedenen Lebensaltern oder anderen objektiv unterscheidbaren Lebensabschnitten und Lebenslagen bestimmte Reaktionsarten eindeutig zuzuordnen vermochte, ist es aussichtslos, auf diesem Wege zur Erkenntnis einer Regelmäßigkeit der Erscheinungen zu gelangen. Das ist der Tatbestand, den man im Auge hat, wenn man von der Willensfreiheit, von der Irrationalität des Menschlichen, Geistigen und Geschichtlichen, vom Individuellen in der Geschichte, von der Unmöglichkeit, das Leben in seiner Fülle und Mannigfaltigkeit rational zu begreifen, spricht. Man bringt denselben Tatbestand zum Ausdruck, wenn man darauf hinweist, daß es uns nicht gegeben ist, zu erfassen, wie die Einwirkung der Außenwelt unseren Geist, unseren Willen und damit unser Handeln beeinflußt. Daraus folgt, daß die Psychologie, soweit sie sich mit diesen Tatbeständen befaßt, Geschichte, oder, wie man es in der Sprache der gegenwärtigen deutschen Wissenschaftslehre ausdrückt, Geisteswissenschaft ist.

Wer das geisteswissenschaftliche Verstehen als die der Nationalökonomie entsprechende Methode erklärt, sollte sich vor allem darüber klar werden, daß das »Verstehen« niemals zur Aufstellung empirischer Gesetze führen kann. Das »Verstehen« ist gerade das Verfahren, das die Geschichtswissenschaft (im weitesten Sinne des Ausdrucks) gegenüber dem Individuellen und Einmaligen, dem [12] schlechthin Geschichtlichen, befolgt; das Verstehen ist das Feststellen eines Irrationalen, das wir nicht in Regeln zu fassen und dadurch zu erklären vermögen [17]. Das gilt nicht nur für das Gebiet, das man herkömmlicherweise als das des Allgemeingeschichtlichen zu bezeichnen pflegt, sondern gerade so auch für alle Sondergebiete, vor allem auch für das Gebiet des Wirtschaftsgeschichtlichen. Der Standpunkt, den die empiristische Richtung der deutschen Staatswissenschaft im Kampfe gegen die nationalökonomische Theorie eingenommen hat, ist auch vom Standpunkt der Logik der Geschichtswissenschaft, wie sie DILTHEY, WINDELBAND, RICKERT und MAX WEBER ausgebildet haben, nicht zu halten.

Für die Bildung von erfahrungswissenschaftlichen Sätzen a posteriori ist überall dort, wo die Erfahrung uns nur komplexe Erscheinungen zeigt, in denen die Wirkung verschiedener Ursachen zusammenfließt, der die Bedingungen einer Veränderung isolierende Versuch nicht zu entbehren. Die geschichtliche Erfahrung bietet unserer Beobachtung stets nur komplexe Erscheinungen, und das Experiment ist ihnen gegenüber unanwendbar. An seine Stelle, meint man bisweilen, könne das Gedankenexperiment treten. Doch das Gedankenexperiment hat logisch ganz andere Bedeutung als das eigentliche Experiment. Es ist das Durchdenken eines Satzes im Hinblick auf seine Verträglichkeit mit anderen, für wahr gehaltenen Sätzen. Wenn diese anderen Sätze nicht aus der Erfahrung stammen, wird auch durch das Gedankenexperiment keine Beziehung zur Erfahrung hergestellt.

6. Die Wissenschaft vom menschlichen Handeln, die nach allgemeingültiger Erkenntnis strebt, steht vor uns als System der Gesellschaftslehre; in ihr ist das bisher am feinsten ausgearbeitete Stück die Nationalökonomie. Diese Wissenschaft ist in allen ihren Teilen nicht empirische, sondern apriorische Wissenschaft; sie stammt wie Logik und Mathematik nicht aus der Erfahrung, sie geht ihr voran. Sie ist gewissermaßen die Logik des Handelns und der Tat [18].

Das menschliche Denken dient dem menschlichen Leben und Wirken, dem Handeln und der Tat. Es ist nicht absolutes Denken, sondern Vorbedenken der Taten und Nachbedenken des Geschehenen. In letzter Linie sind Logik und allgemeine Wissenschaft vom Handeln daher eins. Wenn wir sie sondern, um der Logik die Praktik gegenüberzustellen, [13] so haben wir zu zeigen, wo ihre Wege sich trennen, und wo das besondere Gebiet der Wissenschaft vom Handeln liegt.

Eine der Aufgaben, die das Denken zu bewältigen hat, um seinen Dienst zu erfüllen, ist die Erfassung der Bedingungen, unter denen das menschliche Handeln steht. Das ist im Einzelnen das Werk der Naturwissenschaft und in gewissem Sinne auch der Geschichte und der übrigen historischen Wissenschaften. Die Erfassung des Allgemeinen, die vom Besonderen absieht und formalaxiomatisch nur das Prinzipielle ins Auge faßt, ist die Aufgabe, die unserer Wissenschaft obliegt. Sie betrachtet das Handeln und die Bedingungen, unter denen gehandelt wird, nicht in ihrer konkreten Gestalt, die uns das Leben täglich entgegenbringt, und nicht nach ihrem Sachzusammenhang, wie wir sie in den Einzelwissenschaften von der Natur und der Geschichte betrachten, sondern als formale Gebilde, die uns die Figuren menschlichen Handelns rein erkennen lassen.

Die einzelnen Bedingungen in ihrer konkreten Gestalt kann uns nur die Erfahrung kennenlernen lassen. Daß es Löwen und daß es Mikroben gibt und daß deren Sein den handelnden Menschen unter Umständen vor bestimmte Aufgaben stellen kann, vermag nur die Erfahrung zu lehren, und es wäre sinnlos, ohne Erfahrung über Sein oder Nichtsein irgendwelcher Fabelwesen Erwägungen anzustellen. Als seiend wird die Außenwelt uns durch die Erfahrung gegeben, und nur die Erfahrung kann uns lehren, wie wir uns ihr gegenüber in konkreten Lagen verhalten müssen, wenn wir bestimmte Absichten verfolgen.

Nicht aus der Erfahrung, sondern aus der Vernunft stammt aber das her, was wir über unser Verhalten den gegebenen Bedingungen gegenüber wissen. Nicht aus der Erfahrung stammt, was wir über die Grundkategorien des Handelns wissen, über Handeln, Wirtschaften, Vorziehen, über die Beziehung von Mittel und Zweck, und über alles andere, das mit diesem zusammen das System menschlichen Handelns ausmacht. Das alles erkennen wir wie die logischen und mathematischen Wahrheiten aus uns heraus, a priori und ohne Bezug auf irgendwelche Erfahrung. Und nie könnte Erfahrung jemand, der dies nicht aus sich heraus begreift, zur Erkenntnis dieser Dinge bringen.

Als apriorische Kategorie ist das Prinzip des Handelns dem der Kausalität ebenbürtig. Es steht vor aller Erkenntnis irgendeines Verhaltens, das über unbewußte Reaktion hinausgeht. »Im Anfang war die Tat.« Der Begriff des Menschen ist uns vor allem auch Begriff des handelnden Wesens. Unser Bewußtsein ist das eines handlungsfähigen [14] und handelnden Ich; die Intentionalität macht unsere Erlebnisse zu Handlungen. Unser Denken über Menschen und ihr Verhalten, unser Verhalten zu Menschen und zu der uns umgebenden Welt überhaupt setzen die Kategorie Handeln voraus.

Wir vermögen jedoch diese Grundkategorie und das aus ihr gebildete System gar nicht zu denken, ohne allgemeine Bedingungen des menschlichen Handelns mitzudenken. Wir können z. B. den Begriff des Wirtschaftens und der Wirtschaft nicht erfassen, ohne den Begriff wirtschaftliches Mengenverhältnis und den Begriff wirtschaftliches Gut mitzudenken. Ob diesen Begriffen in den gegebenen Bedingungen, unter denen wir zu leben und zu wirken berufen sind, tatsächlich etwas entspricht, kann nur die Erfahrung lehren. Nur die Erfahrung sagt uns, daß nicht alle Dinge der Außenwelt freie Güter sind. Doch was ein freies und was ein wirtschaftliches Gut ist, sagt uns nicht die Erfahrung, sondern das Denken, das vor der Erfahrung liegt.

Es wäre mithin möglich, eine allgemeine Praktik in axiomatischer Methode in solcher Allgemeinheit aufzustellen, daß ihr System nicht nur alle Figuren des Handelns in der uns gegebenen Welt umschließen würde, sondern auch Figuren des Handelns in Welten, deren Bedingungen wir nur hypothetisch setzen, ohne daß dieser Setzung irgendwelche Erfahrung entsprechen würde. Eine Geldlehre wäre auch dann sinnvoll, wenn in der Geschichte stets nur unmittelbarer Tausch aufgetreten wäre. Daß sie in einer geldlosen Welt praktisch keine Bedeutung hätte, würde an der Wahrheit ihrer Aussagen nichts ändern. Daß wir Wissenschaft für das Leben treiben auch der Wunsch nach reiner Erkenntnis an sich ist ein Stück Leben und nicht als Gedankenspiel, führt dazu, daß wir im allgemeinen leichten Herzens auf die Genugtuung verzichten, die uns ein vollständiges, geschlossenes System der Axiomatik menschlichen Handelns, das so allgemein gefaßt wäre, daß es alle denkbaren Kategorien von Bedingungen des Handelns umschließen würde, bieten könnte, und uns mit dem begnügen, was sich auf die Bedingungen bezieht, die in der Welt der Erfahrung gegeben sind. Doch diese Art der Bezugnahme auf die Erfahrung hebt den apriorischen Charakter unserer Erkenntnis nicht auf. Die Erfahrung gibt dabei unserer Denkarbeit nichts, was sie selbst betreffen würde. Alles, was die Erfahrung leistet, ist die Abgrenzung jener Probleme, die wir mit Interesse ins Auge fassen, von Problemen, die wir, weil für unseren Wissensdrang uninteressant, abseits liegen lassen wollen. Diese Erfahrung bezieht sich daher auch gar nicht immer [15] auf Sein oder Nichtsein von Bedingungen des Handelns, sondern vielfach auf das Vorhandensein eines Interesses für die Behandlung eines Problems. Ein sozialistisches Gemeinwesen gibt es in der Erfahrung nicht; dennoch ist die Untersuchung der Wirtschaft eines solchen Gemeinwesens ein Problem, das in unserer Zeit höchstes Interesse erweckt.

Es wäre denkbar, eine Theorie des Handelns unter der Voraussetzung zu bilden, daß den Menschen die Möglichkeit, sich durch Zeichen wechselseitig zu verständigen, fehlt, oder unter der Voraussetzung, daß die Menschen unsterblich und ewig jung in jeder Beziehung dem Zeitablauf gegenüber indifferent sind und daher den Zeitablauf in ihrem Handeln nicht beachten. Es wäre denkbar, die Theorie axiomatisch so allgemein zu fassen, daß sie auch diese und alle übrigen Möglichkeiten in sich schließt, und es wäre denkbar, ein formal-praxeologisches System, das sich etwa die Logistik oder die Axiomatik der HILBERTschen Geometrie zum Vorbild nimmt, zu entwerfen [19] Wir verzichten darauf, weil uns die Bedingungen, die nicht dem entsprechen, was unserem Handeln gegeben ist, nur soweit interessieren, als ihr Durchdenken im Gedankenexperiment unsere Erkenntnis des Handelns unter den gegebenen Bedingungen zu fördern vermag.

Besonders deutlich ist das Verfahren, das wir in der Entwicklung und Darstellung unserer Probleme einschlagen, an der Behandlung des Zurechnungsproblems zu erkennen. Es wäre denkbar, eine Theorie der Bewertung und Preisgestaltung der Produktionsfaktoren (Güter höherer Güterordnungen, Produktivgüter) in höchster Allgemeinheit vorzutragen, so daß wir zunächst nur mit einem Begriff Produktionsmittel ohne nähere Bestimmung arbeiten und die Theorie so ausgestalten, daß die in der üblichen Darstellung aufgezählten drei Produktionsfaktoren nur als Spezialfälle erscheinen. Wir gehen anders vor. Wir halten uns nicht dabei auf, vom Produktionsmittel an sich eine allgemeine Zurechnungstheorie zu geben, sondern gehen gleich zur Behandlung von drei Kategorien von Produktionsmitteln: Arbeit, Boden und Kapital über. Dieser Vorgang ist durchaus gerechtfertigt durch die Aufgabe unserer Forschung, die wir nie aus dem Auge verlieren dürfen. Der Verzicht auf axiomatische Allgemeinheit und Bestimmtheit birgt aber auch manche Gefahren, und es ist nicht [16] immer gelungen, sie zu vermeiden. Man hat nicht nur in der marxistischen Klassentheorie [20] den kategorialen Charakter der Zusammenfassung der einer jeden der drei Gruppen zugewiesenen konkreten Produktionsfaktoren mißverstanden. Man hat zwar die Besonderheit des Produktionsfaktors Boden in der Verschiedenheit der Brauchbarkeit der einzelnen Grundstücke für die Zwecke des Handelns gesehen; die Grundrentenlehre hat niemals vergessen, daß der Boden der Beschaffenheit und der Lage nach verschieden bewertet wird. Doch die Lohntheorie hat übersehen, daß auch die Arbeit von verschiedener Qualität und Intensität ist und daß auf dem Markte nie »Arbeit«, vielmehr nur Arbeit bestimmter Art angeboten und gesucht wird. Als sie es schon bemerkt hatte, suchte sie den Folgen dieser Feststellung dadurch auszuweichen, daß sie annahm, Hauptnachfrage und Hauptangebot bezögen sich auf ungelernte (unqualifizierte) Arbeit, und es sei zulässig, die der Menge nach unbeträchtliche anders geartete »höhere« Arbeit zu vernachlässigen. Viele Irrwege wären der Lohntheorie erspart geblieben, wenn sie nie außer acht gelassen hätte, sich darauf zu besinnen, welche Aufgabe der Sonderbehandlung der Arbeit in der Verteilungslehre zukommt, und wo es notwendig wird, nicht mehr von Arbeit schlechthin zu sprechen, sondern von Arbeit bestimmter Qualität, die zu gegebener Zeit an gegebenem Ort angeboten oder gesucht wird. Noch schwerer fiel es der Kapitalstheorie, sich von der Vorstellung abstrakten Kapitals dort freizumachen, wo nicht mehr die kategoriale Verschiedenheit von Boden, Arbeit und Kapital in Frage steht, vielmehr die Bewertung bestimmter, an bestimmtem Ort zu bestimmter Zeit angebotener oder gesuchter Kapitalgüter ins Auge zu fassen ist. Es war eben auch in der Verteilungsund Zurechnungslehre nicht leicht, sich von der Herrschaft der universalistischen Auffassung zu befreien [21].

Unsere Wissenschaft befaßt sich mit den Formen und Figuren des Handelns unter den verschiedenen Kategorien der Bedingungen dieses Handelns. Indem wir dies feststellen, entwerfen wir nicht etwa das Programm einer künftigen Wissenschaft. Wir sagen nicht, daß die Wissenschaft vom menschlichen Handeln zu einer apriorischen Wissenschaft gemacht werden soll, sondern daß sie eine apriorische Wissenschaft ist. Wir wollen nicht etwa eine neue Methode finden, [17] sondern nur das tatsächlich gehandhabte Verfahren zutreffend charakterisieren. Die nationalökonomischen Sätze wurden nicht aus der Beobachtung der Tatsachen gewonnen, sondern durch Ableitung aus der Grundkategorie des Handelns, die man bald als Prinzip der Wirtschaftlichkeit, bald als Wertprinzip oder als Kostenprinzip gefaßt hat. Sie sind apriorischer Herkunft und nehmen daher die apodiktische Gewißheit in Anspruch, die so gewonnenen Grundsätzen zukommt.

7. Die allgemeingültige Wissenschaft vom menschlichen Handeln steht vor uns in der Gesellschaftslehre und vor allem in der Nationalökonomie. Was für diese Wissenschaft bisher geleistet wurde, wird im herkömmlichen Sinne entweder zur Gesellschaftslehre oder zur Nationalökonomie gerechnet.

Namen sind konventionelle Bezeichnungen, die keineswegs, wie es eine immerhin weitverbreitete Auffassung fordert, das Wesen des Bezeichneten unmittelbar d. h. ohne Bezugnahme auf eine bestehende Übung auszudrücken vermögen. Es muß daher zwecklos erscheinen, die Brauchbarkeit der Ausdrücke Nationalökonomie (Sozialökonomik) und Soziologie (Gesellschaftslehre) zur Bezeichnung der allgemeingültigen Wissenschaft vom menschlichen Handeln zu prüfen. Sie sind geschichtlich überkommen und haben die Wissenschaft auf ihrem Wege bis zur Ausbildung geschlossener Systeme begleitet. So erklärt es sich, daß sie der Wortbildung nach an den geschichtlichen Ausgangspunkt der Forschung und nicht an den logischen Ansatzpunkt der ausgebildeten Lehre oder an den Kern der Lehre selbst anknüpfen. Man hat das leider nicht immer beachtet und hat immer wieder versucht, Umfang und Aufgabe der Wissenschaft aus den Bezeichnungen zu erfassen und zu bestimmen. Grob begriffsrealistisch wurde der Gesellschaftslehre als Gegenstand die Befassung mit der Gesellschaft, der Nationalökonomie die Befassung mit der Wirtschaft oder mit der wirtschaftlichen Seite der Kultur zugewiesen. Und nun gab man sich alle Mühe, um festzustellen, was denn Gesellschaft und Wirtschaft eigentlich wären.

Wenn wir heute die Behauptung, der Gegenstand unserer Wissenschaft sei das menschliche Handeln, vertreten dürfen, ohne befürchten zu müssen, damit mehr Anstoß zu erregen, als jede wissenschaftliche Lehre findet, so ist dies das Ergebnis der Arbeit einiger Forschergenerationen. Die Untersuchungen so ganz verschieden gearteter Männer wie CAIRNES, BAGEHOT, MENGER, MAX WEBER und ROBBINS weisen doch das Gemeinsame auf, daß sie nach diesem Ziele gerichtet sind. Daß die Behauptung, unsere [18] Wissenschaft sei apriorisch und nicht empirisch, mehr Widerspruch erwecken mag, weil für sie durch das bisherige Schrifttum der Boden wenig vorbereitet wurde, kann man wissenschaftsgeschichtlich wohl verstehen. Die zweihundert Jahre, in denen sich die Entwicklung unserer Wissenschaft vollzogen hat, waren der Anerkennung eines neuen Bereiches apriorischer Wissenschaft nicht günstig. Die Erfolge der empirischen Naturwissenschaft und der quellenerforschenden historischen Wissenschaften zogen in solchem Maße die Aufmerksamkeit auf sich, daß man darob die Fortschritte, die die apriorischen Wissenschaften gleichzeitig machten, nicht beachtete, obwohl ohne sie ein Fortschreiten der Empirie nicht möglich gewesen wäre. Eine Zeit, die selbst der Logik den apriorischen Charakter absprechen wollte, war für die Erkenntnis des apriorischen Charakters der Praktik gewiß nicht vorbereitet.

Daß ungeachtet des Vorwaltens einer anderen Ausdrucksweise und einer anderen Beurteilung des logischen Charakters der Nationalökonomie und ihrer Stellung im Kreise der Wissenschaften die Auffassung der Nationalökonomie als apriorischer Wissenschaft der Sache nach sowohl den auf dem Boden der klassischen Schule stehenden Nationalökonomen als auch den Begründern der subjektivistischen Wertlehre nicht allzu fern lag, mag ein Blick auf die Lehren von SENIOR, JOHN STUART MILL, CAIRNES und WIESER zeigen. Man darf jedoch dabei nicht außer acht lassen, daß angesichts der tiefgehenden Wandlung, die in der Auffassung der logischen und methodologischen Grundfragen und demgemäß auch in der Ausdrucksweise des ihrer Behandlung gewidmeten Schrifttums seither eingetreten ist, allzu weitgehende Schlüsse aus solchen Äußerungen nicht gezogen werden dürfen.

Für SENIOR steht fest, daß die Wissenschaft der Ökonomik »depends more on reasoning than on observation« [22]. Über die Methode des Nationalökonomen meint er: »His premises consist of a very few general propositions, the result of observation, or consciousness, and scarcely requiring proof, or even formal statement, which almost every man, as soon as he hears them, admits, as familiar to his thoughts, or at least as included in his previous knowledge« [23]. Hier werden Beobachtung äußerer Tatsachen und Selbstbesinnung als die Quellen der Erkenntnis bezeichnet. Von diesen Sätzen, die aus dem Innern des Menschen stammen, wird aber gesagt, daß sie entweder [19] unmittelbar evident sind oder daß sie sich aus solchen unmittelbar evidenten Sätzen durch analytische Urteile ergeben; sie sind mithin apriorischer Herkunft und nicht aus der Erfahrung gewonnen, es sei denn, man wollte apriorische Einsicht als innere Erfahrung bezeichnen.

JOHN STUART MILL kennt nur Erfahrungswissenschaft und lehnt grundsätzlich ab »a supposed mode of philosophizing, which does not profess to be founded upon experience at all«. Er unterscheidet zwei Methoden des wissenschaftlichen Denkens, die Methode a posteriori »which requires, as the basis of its conclusions, not experience merely, but specific experience«, und die Methode a priori, worunter er »reasoning from an assumed hypothesis« versteht. Von der Methode a priori wird dabei gesagt, sie sei »not a practice confined to mathematics, but is of the essence of all science which admits of general reasoning at alle. Die politische Ökonomie sei zu charakterisieren »as essentially an abstract science, and its method as the method a priori« [24].

Es würde uns von unserem Gegenstande weit abführen, wollten wir im einzelnen das ausführen und kritisch prüfen, was uns heute von MILLs Auffassung des a priori und von seiner Auffassung der Nationalökonomie trennt. Für MILL waren auch die Axiome »nur eine Klasse, allerdings die umfassendste Klasse, von Induktionen aus der Erfahrung«; auch Logik und Mathematik waren in seinen Augen Erfahrungswissenschaften [25]. So wie die Geometrie »presupposes an arbitrary definition of a line: that which has length but not breadth«, so »does Political Economy presuppose an arbitrary definition of man, as a being who invariably does that by which he may obtain the greatest amount of necessaries, conveniences and luxuries, with the smallest quantity of labour and physical self-denial with which they can be obtained in the existing state of knowledge« [26]. Für uns ist hier allein das von Bedeutung, daß MILL Logik, Mathematik und »moral sciences« in eine Reihe stellt als Wissenschaften, für die jener Weg, den er als »the method a priori« bezeichnet, angemessen sei. Für die »moral sciences« sei dieser Weg »the only method«, da Unmöglichkeit des Experiments den Weg der »method a posteriori« [20] ausschließe [27].

Auch der Gegensatz von induktiver und deduktiver Methode, wie ihn CAIRNES entsprechend dem Sprachgebrauch und der Problematik der durchaus unter dem Einflusse des Empirismus und Psychologismus stehenden zeitgenössischen Philosophie sieht, entspricht nicht dem Gegensatz von Empirismus und Apriorismus, wie wir ihn sehen. Wenn CAIRNES daran geht, die Frage zu beantworten, ob die Nationalökonomie nach deduktiver Methode oder wie allgemein angenommen werde nach induktiver Methode zu betreiben sei, und schließlich dazu gelangt, der deduktiven Methode entscheidende Bedeutung für die nationalökonomische Forschung beizumessen, bedient er sich einer Ausdrucksweise, die von der modernen Logik und Erkenntnistheorie soweit abliegt, daß es einer breitangelegten Untersuchung bedürfte, um den Sinn seiner Worte in die Sprache zu übersetzen, die dem modernen Leser geläufig ist. Doch sein Gedankengang selbst steht, wenn auch in andere Worte gekleidet, unserer Auffassung näher, als man auf den ersten Blick hin anzunehmen bereit wäre. CAIRNES weist darauf hin, daß die Stellung des Naturforschers und die des Nationalökonomen dem Gegenstande der Forschung gegenüber durchaus verschieden sei. Der Naturforscher habe keinen anderen Weg vor sich als den der induktiven wir würden sagen: empirischen Forschung, denn »mankind have no direct knowledge of ultimate physical principles« [28]. Anders der Nationalökonom. »The Economist starts with a knowledge of ultimate causes« [29]. Wir verfügen eben über »direct knowledge . . . of causes in our consciousness of what passes in our own minds, and in the information which our senses convey, or at least are capable of conveying, to us of external facts« [30]. So sei der Nationalökonom »at the outset of his researches . . . already in possession of those ultimate principles governing the phenomena which form the subject of his study« [31].

Noch deutlicher als bei CAIRNES sieht man es bei WIESER, wie er der Auffassung, die Nationalökonomie sei eine apriorische Wissenschaft, zustrebt und diesen Endpunkt seines Gedankenganges nur darum nicht erreicht, weil die herrschenden erkenntnistheoretischen [21] Lehren im Wege stehen [32].Die Aufgabe der Wirtschaftstheorie besteht nach WIESER darin, »den Inhalt der gemeinen wirtschaftlichen Erfahrung wissenschaftlich auszuschöpfen und zu deuten«. Das Bewußtsein der wirtschaftenden Menschen biete ihr »einen Schatz von Erfahrungen, die jedermann besitzt, der praktische Wirtschaft treibt, und die daher auch jeder Theoretiker in sich bereit findet, ohne daß er sie erst mit besonderen wissenschaftlichen Hilfsmitteln zusammenzubringen hätte. Es sind Erfahrungen über äußere Tatsachen, wie z. B. über das Dasein der Güter und ihrer Ordnungen, es sind Erfahrungen über innere Tatsachen, wie z. B. über die menschliche Bedürftigkeit und ihre Gesetze, es sind Erfahrungen über den Ursprung und über den Ablauf des wirtschaftlichen Handelns der Masse der Menschen«. Der Umfang der Wirtschaftstheorie reicht »genau so weit, wie die gemeine Erfahrung. Die Aufgabe des Theoretikers endet immer dort, wo die gemeine Erfahrung endigt und wo die Wissenschaft ihre Beobachtungen im Wege der historischen oder statistischen Arbeit oder auf irgendeinem anderen sonst für zulässig erachteten Wege sammeln muß« [33]. Es ist klar, daß die »gemeine Erfahrung« WIESERs, die der übrigen Erfahrung gegenübergestellt wird, nicht jene Erfahrung ist, mit der die Erfahrungswissenschaft es zu tun hat. Die Methode, die WIESER selbst die psychologische nennt, aber gleichzeitig auch scharf von der Psychologie unterscheidet, beobachtet, meint er, »vom Innern des Bewußtseins aus«, wohingegen der Naturforscher, also die Erfahrungswissenschaft, die Tatsachen »nur von außen« beobachte. Den Grundfehler der SCHUMPETERschen Methode erblickt WIESER gerade darin, daß SCHUMPETER glaubt, dieses naturwissenschaftliche Verfahren sei auch in der nationalökonomischen Theorie am Platze. Die Nationalökonomie, meint WIESER, findet, »daß gewisse Akte im Bewußtsein mit dem Gefühle der Notwendigkeit vollzogen werden«; warum »sollte sie sich erst bemühen, durch lange Induktionsreihen ein Gesetz festzustellen, während jeder in sich selbst die Stimme des Gesetzes deutlich vernimmt«? [34]

[22]

WIESERs »gemeine Erfahrung«, die scharf von der »durch Beobachtungen im Wege der historischen oder statistischen Arbeit« erworbenen Erfahrung zu unterscheiden ist, ist nicht Erfahrung im Sinne der Erfahrungswissenschaft, sondern gerade das Gegenteil davon, ist das, was der Erfahrung logisch vorangeht und Bedingung und Voraussetzung jeder Erfahrung ist. Wenn WIESER die Wirtschaftstheorie von der geschichtlichen, beschreibenden und statistischen Bearbeitung wirtschaftlicher Probleme in der Weise abzugrenzen sucht, daß er jener das Gebiet der gemeinen Erfahrung zuweist, lenkt er in eine Bahn ein, auf der man folgerichtig weiterschreitend zur Anerkennung des apriorischen Charakters der Wirtschaftstheorie gelangen muß. Daß WIESER selbst diese Folgerung nicht zu ziehen dachte, kann freilich nicht auffallen. Er hat sich von dem Einflusse der psychologistischen Wissenschaftslehre MILLs, die auch den Denkgesetzen empirischen Charakter beigemessen hat, nicht freizumachen gewußt [35].

B. Umfang und Bedeutung des Systems der apriorischen Sätze.

1. Der Ausgangspunkt unseres Denkens ist nicht die Wirtschaft, sondern das Wirtschaften, d. i. das Handeln oder, wie man pleonastisch zu sagen pflegt, das rationale Handeln. Menschliches Handeln ist bewußtes Verhalten des Menschen, das wir begrifflich scharf und genau von dem unbewußten Verhalten zu unterscheiden vermögen, mag es vielleicht auch in einzelnen Fällen nicht immer leicht festzustellen sein, ob ein bestimmtes Verhalten der einen oder der anderen Kategorie zuzuweisen sei.