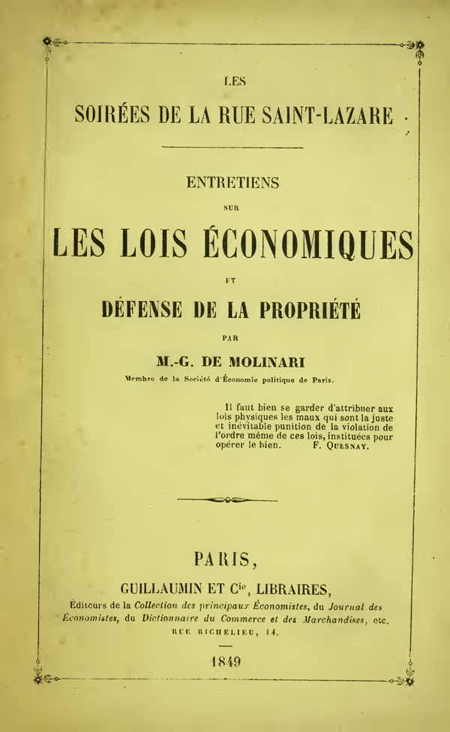

Gustave de Molinari

Les Soirées de la Rue Saint-Lazare:

Entretiens sur les lois économiques et défense de la propriété (1849)

|

Il faut bien se garder d’attribuer aux lois physiques les maux qui sont la juste et inévitable punition de la violation de l’ordre même de ces lois, instituées pour opérer le bien. F. Quesnay.

|

This is an e-Book from |

Source

Gustave de Molinari, Les Soirées de la rue Saint-Lazare; entretiens sur les lois économiques et défense de la propriété (Paris: Guillaumin, 1849).

TABLE DES MATIÈRES

- PRÉFACE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

- PREMIÈRE SOIRÉE.

- SOMMAIRE: Position du problème social.—Que la société est gouvernée par des lois naturelles, immuables et absolues.—Que la propriété est la base de l’organisation naturelle de la société.—Définition de la propriété.—Énumération des atteintes actuellement portées au principe de la propriété. . 5

- DEUXIÈME SOIRÉE.

- SOMMAIRE: Atteintes portées à la propriété extérieure.—Propriété littéraire et artistique.—Contrefaçon.—Propriété des inventions. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

- TROISIÈME SOIRÉE

- SOMMAIRE: Suite des atteintes portées à la propriété extérieure.—Loi d’expropriation pour cause d’utilité publique.—Législation des mines.—Domaine public, propriétés de l’État, des départements et des communes.—Forêts.—Routes.—Canaux.—Cours d’eau.—Eaux minérales. . .70

- QUATRIÈME SOIRÉE.

- SOMMAIRE: Droit de tester.—Législation qui régit l’héritage.—Le droit à l’héritage.—Ses résultats moraux.—Ses résultats matériels.—Comparaison de l’agriculture française avec l’agriculture britannique.—Des substitutions et de leur utilité.—Organisation naturelle des exploitations agricoles sous un régime de propriété libre. . . . . . . . . .92

- CINQUIÈME SOIRÉE.

- SOMMAIRE: Droit de prêter.—Législation qui régit le prêt à intérêt.—Définition du capital.—Mobiles qui poussent l’homme à former des capitaux.—Du crédit.—De l’intérêt.—Éléments qui le composent.—Travail.—Privation.—Risques.—Comment ces éléments peuvent être réduits.—Qu’ils ne peuvent l’être par des lois.—Résultats désastreux de la législation limitative du taux de l’intérêt. . . . . .117

- SIXIÈME SOIRÉE

- SOMMAIRE: Droit d’échanger.—De l’échange du travail.—Lois sur les coalitions.—Articles 414 et 415 du Code pénal.—Coalition des charpentiers parisiens en 1845.—Démonstration de la loi qui fait graviter le prix des choses vers la somme de leurs frais de production.—Son application au travail.—Que l’ouvrier peut quelquefois faire la loi au maître.—Exemple des Antilles anglaises.—Organisation naturelle de la vente du travail. . . . . . . . . .142

- SEPTIÈME SOIRÉE.

- SOMMAIRE: Droit d’échanger, suite.—Échanges internationaux.—Système protecteur.—Son but.—Aphorismes de M. de Bourrienne.—Origine du système protecteur.—Système mercantile.—Arguments en faveur de la protection.—Épuisement du numéraire.—Indépendance de l’étranger.—Augmentation de la production intérieure.—Que le système protecteur a diminué la production générale.—Qu’il a rendu la production précaire et la distribution inique. . 177

- HUITIÈME SOIRÉE.

- SOMMAIRE: Atteintes portées à la propriété intérieure.—Industries monopolisées ou subventionnées par l’État.—Fabrication de la monnaie.—Nature et usage de la monnaie.—Pourquoi un pays ne saurait être épuisé de numéraire.—Voies de communication.—Exploitées chèrement et mal par l’État.—Transport des lettres.—Maîtres de postes.—Que l’intervention du gouvernement dans la production est toujours nécessairement nuisible.—Subventions et priviléges des théâtres.—Bibliothèques publiques.—Subvention des cultes.—Monopole de l’enseignement.—Ses résultats funestes. 206

- NEUVIÈME SOIRÉE.

- SOMMAIRE: Suite des atteintes portées à la propriété intérieure.—Droit d’association.—Législation qui régit, en France, les sociétés commerciales.—La société anonyme et ses avantages.—Du monopole des banques.—Fonctions des banques.—Résultats de l’intervention du gouvernement dans les affaires des banques.—Cherté de l’escompte.—Banqueroutes légales.—Autres industries privilégiées ou réglementées.—La boulangerie.—La boucherie.—L’imprimerie.—Les notaires.—Les agents de change et les courtiers.—La prostitution.—Les pompes funèbres.—Les cimetières.—Le barreau.—La médecine.—Le professorat.—Article 3 de la loi des 7–9 juillet 1833. . . . . . . . . . . . . . .239

- DIXIEME SOIRÉE.

- SOMMAIRE: De la charité légale et de son influence sur la population.—Loi de Malthus.—Défense de Malthus.—De la population en Irlande.—Moyen de mettre fin aux misères de l’Irlande.—Pourquoi la charité légale provoque un développement factice de la population.—De son influence morale sur les classes ouvrières.—Que la charité légale décourage la charité privée.—De la qualité de la population.—Moyens de perfectionner la population.—Croisement des races.—Mariages.—Unions sympathiques.—Unions mal assorties.—Leur influence sur la race.—Dans quelle situation, sous quel régime la population se maintiendrait le plus aisément au niveau de ses moyens d’existence. . . .276

- ONZIÈME SOIRÉE.

- SOMMAIRE: Du gouvernement et de sa fonction.—Gouvernements de monopole et gouvernements communistes.—De la liberté de gouvernement.—Du droit divin.—Que le droit divin est identique au droit au travail.—Vices des gouvernements de monopole.—La guerre est la conséquence inévitable de ce système.—De la souveraineté du peuple.—Comment on perd sa souveraineté.—Comment on la recouvre.—Solution libérale.—Solution communiste.—Gouvernements communistes.—Leurs vices.—Centralisation et décentralisation.—De l’administration de la justice.—Son ancienne organisation.—Son organisation actuelle.—Insuffisance du jury.—Comment l’administration de la sécurité et celle de la justice pourraient être rendues libres.—Avantages des gouvernements libres.—Ce qu’il faut entendre par nationalité. . . . . . . . . . . . . . . 303

- DOUZIÈME ET DERNIÈRE SOIRÉE.

- SOMMAIRE: La rente.—Sa nature et son origine.—Résumé et conclusion. . . . . . . . . . . . . . . . . .238

- NOTES

PRÉFACE↩

La société, disaient les économistes du dixhuitième siècle, s’organise en vertu de lois naturelles; ces lois ont pour essence la Justice et l’Utilité. Lorsqu’elles sont méconnues, la société souffre; lorsqu’elles sont pleinement respectées, la société jouit d’un maximum d’abondance, et la justice règne dans les relations des hommes.

Ces lois providentielles sont-elles aujourd’hui respectées ou méconnues? Les souffrances des masses ont-elles leur source dans les lois économiques qui gouvernent la société ou dans les entraves apportées à l’action bienfaisante de ces lois? Telle est la question que les événements ont posée.

A cette question, les écoles socialistes répondent tantôt en niant que le monde économique soit, comme le monde physique, gouverné par des lois naturelles; tantôt en affirmant que ces lois sont imparfaites ou vicieuses, el que les maux de la [2] société proviennent de leurs imperfections ou de leurs vices.

Les plus timides concluent qu’il les faut modifier; les plus audacieux sont d’avis qu’il faut faire table rase d’une Organisation radicalement mauvaise et la remplacer par une Organisation nouvelle.

La base sur laquelle repose tout l’édifice de la société, c’est la propriété; les socialistes s’efforcent donc d’altérer ou de détruire le principe de la propriété.

Les conservateurs défendent la propriété; mais ils la défendent mal.

Voici pourquoi.

Les conservateurs sont naturellement partisans du statu quo; ils trouvent que le monde va bien comme il va, et ils s’épouvantent à la seule idée d’y rien changer. Ils évitent, en conséquence, de sonder les profondeurs de la société, dans la crainte d’y rencontrer des souffrances qui nécessiteraient une réforme quelconque dans les institutions actuelles.

D’un autre côté, ils n’aiment pas les théories, et ils ont peu de foi dans les principes. Ce n’est qu’à leur corps défendant qu’ils engagent une discussion sur la propriété; on dirait qu’ils redoutent la lumière pour ce principe sacré. A l’exemple de ces [3] chrétiens ignorants et sauvages qui proserivaient jadis les hérétiques au lieu de les réfuter, ils invoquent la loi, de préférence à la science, pour avoir raison des aberrations du socialisme.

Il m’a semblé que l’hérésie socialiste exigeait une autre réfutation et la propriété une autre défense.

Reconnaissant, avec tous les économistes, la propriété comme la base de l’organisation naturelle de la société, j’ai recherché si le mal dénoncé par les socialistes, et que nul, à moins d’être aveugle ou de mauvaise foi, ne saurait nier, j’ai recherché si ce mal provient, oui ou non, de la propriété.

Le résultat de mes études et de mes recherches a été que les souffrances de la société, bien loin d’avoir leur origine dans le principe de la propriété, proviennent, au contraire, d’atteintes directement ou indirectement portées à ce principe.

D’où j’ai conclu que la solution du problème de l’amélioration du sort des classes laborieuses réside dans l’affranchissement pur et simple de la propriété.

Comment le principe de la propriété sert de base à l’organisation naturelle de la société; comment ce principe n’a pas cessé d’être limité ou méconnu; quels maux découlent des blessures profondes dont [4] on l’a criblé; comment enfin l’affranchissement de la propriété restituera à la société son organisation naturelle, organisation équitable et utile par essence, telle est la substance de ces dialogues.

La thèse que j’entreprends de soutenir n’est pas nouvelle; tous les économistes ont défendu la propriété, et l’économie politique n’est autre chose que la démonstration des lois naturelles qui ont la propriété pour base. Quesnay, Turgot, Adam Smith, Malthus, Ricardo, J.-B. Say ont passé leur vie à observer ces lois et à les démontrer; leurs disciples, MM. Mac Culloch, Senior, Wilson, Dunoyer, Michel Chevalier, Bastiat, Joseph Garnier, etc., poursuivent avec ardeur la même tâche. Je me suis borné à suivre la voie qu’ils ont tracée.

On trouvera peut-être que j’ai été trop loin, et qu’à force de vouloir me tenir dans le droit chemin des principes, je n’ai pas su éviter l’abîme des chimères et des utopies; mais il n’importe! j’ai la conviction profonde que la vérité économique se cache sous ces chimères et sous ces utopies apparentes; j’ai la conviction profonde que l’affranchissement complet, absolu de la propriété seul peut sauver la société, en réalisant toutes les nobles et généreuses espérances des amis de la justice et de l’humanité.

[5]

ENTRETIENS sur LES LOIS ÉCONOMIQUES

INTERLOCUTEURS: Un conservateur.—Un socialiste.—Un économiste.

PREMIÈRE SOIRÉE↩

SOMMAIRE: Position du problème social.—Que la société est gouvernée par des lois naturelles, immuables et absolues.—Que la propriété est la base de l’organisation naturelle de la société.—Définition de la propriété.—Énumération des atteintes actuellement portées au principe de la propriété.

le conservateur.

Débattons ensemble, sans passion, les problèmes redoutables qui ont été soulevés dans ces derniers temps. Vous qui faites une guerre acharnée aux institutions actuelles, vous qui les défendez, sous réserves, que voulezvous donc?

le socialiste.

Nous voulons reconstruire la société.

l’économiste.

Nous voulons la réformer.

le conservateur.

O rèveurs, mes bons amis, je ne demanderais pas [6] mieux, si cela était possible. Mais vous poursuivez des chimères.

le socialiste.

Eh! quoi, vouloir que le règne de la force et de la ruse fasse enfin place à celui de la justice; vouloir que le pauvre cesse d’être exploité par le riche; vouloir que chacun soit récompensé selon ses œuvres, est-ce donc poursuivre une chimère?

le conservateur.

Cet Idéal que tous les utopistes se sont proposé depuis le commencement du monde ne saurait malheureusement être réalisé sur la terre. Il n’est pas donné aux hommes de l’atteindre!

le socialiste.

Je crois tout le contraire. Nous avons vécu jusqu’à ce jour au sein d’une organisation sociale imparfaite, vicieuse. Pourquoi ne nous serait-il pas permis de la changer? Si la société est mal faite, disait M. Louis Blanc, ne pouvons-nous donc la refaire? Les lois sur sur lesquelles repose cette société gangrenée jusqu’à la moelle des os, sont-elles éternelles, immuables? Nous qui les avons jusqu’à présent subies, sommes-nous condamnés à les subir toujours?

le conservateur.

Dieu l’a voulu ainsi.

l’économiste.

Prenez garde d’invoquer le nom de Dieu en vain. Êtes-vous bien sûr que les maux de la société proviennent véritablement des lois sur lesquelles la société repose?

le socialiste.

D’où viendraient-ils?

l’économiste.

Ne se pourrait-il pas que ces maux eussent leur origine dans des atteintes portées aux lois fondamentales de la société?

le socialiste.

La belle apparence que ces lois existent!

l’économiste.

Il y a des lois économiques qui gouvernent la société, comme il y a des lois physiques qui gouvernent le monde matériel.

Ces lois ont pour essence l’Utilité et la Justice. Ce qui signifie qu’en les observant, d’une manière absolue, on est sûr d’agir utilement et équitablement pour soi-même et pour les autres.

le conservateur.

N’exagérez-vous pas, un peu? Y a-t-il bien véritablement, dans les sciences économiques et morales, des principes absolument applicables à tous les temps et à tous les lieux. Je n’ai jamais cru, je l’avoue, aux principes absolus.

l’économiste.

A quels principes croyez-vous donc?

le conservateur.

Mon Dieu! je crois avec tous les hommes qui ont observé de près les choses de ce monde que les lois de la justice et les règles de l’utilité sont essentiellement mobiles, variables. Je crois, en conséquence, qu’on ne saurait baser aucun système universel et absolu sur ces lois. M. Joseph de Maistre avait coutume de dire: Partout j’ai vu des hommes, mais nulle part je n’ai vu l’homme. Eh! bien, je crois qu’on peut dire, de même, qu’il y a des sociétés, ayant des lois particulières, appropriées à [8] leur nature, mais qu’il n’y a pas une société gouvernée par des lois générales.

le socialiste.

Sans doute, puisque nous voulons la fonder cette société unitaire et universelle.

le conservateur.

Je crois encore avec M. de Maistre que les lois naissent des circonstances et qu’elles n’ont rien de fixe... Ne savez-vous pas que telle loi considérée comme juste chez une nation est souvent regardée comme inique chez une autre? Le vol était permis, sous certaines conditions, à Lacédémone; la polygamie est autorisée en Orient, la castration y est tolérée. Direz-vous pour cela que les Lacédémoniens étaient des voleurs éhontés et que les Asiatiques sont d’infâmes débauchés? Non! si vous envisagez sainement les choses, vous direz que les Lacédémoniens en permettant le vol, obéissaient à des exigences particulières de leur situation, et que les Asiatiques, en autorisant la polygamie comme en tolérant la castration, subissent l’influence de leur climat. Relisez Montesquieu! Vous en conclurez que la loi morale ne se manifeste pas en tous lieux et en tous temps de la même manière. Vous en conclurez que la justice n’a rien d’absolu. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà, disait Pascal. Relisez Pascal!

Ce qui est vrai du juste ne l’est pas moins de l’utile. Vous parlez des lois de l’utile comme si elles étaient universelles et permanentes. Quelle erreur profonde est la vôtre! Ignorez-vous que les lois économiques ont varié et varient encore à l’infini comme les lois morales?... Objecterez-vous que les nations méconnaissent leurs véritables [9] intérêts en adoptant des législations économiques, diverses et mobiles. Mais vous aurez contre vous l’expérience des siècles. N’est-il pas avéré, par exemple, que l’Angleterre a dû sa fortune au régime prohibitif? N’est-ce pas le fameux acte de navigation de Cromwell qui a été le point de départ de sa grandeur maritime et coloniale? Cependant, elle vient d’abandonner ce régime tutélaire. Pourquoi? Parce qu’il a cessé de lui être utile, parce qu’il ferait sa ruine après avoir fait sa richesse. Il y a un siècle, la liberté commerciale aurait été funeste à l’Angleterre; elle donne aujourd’hui un nouvel essor à l’industrie et au commerce britanniques. Tant les circonstances ont changé!

Il n’y a que mobilité et diversité dans le domaine du Juste et de l’Utile. C’est s’égarer lamentablement, c’est méconnaître les conditions mêmes de l’existence des sociétés que de croire, comme vous semblez le faire, à l’existence de principes absolus.

l’économiste.

Ainsi donc, vous pensez qu’il n’y a de principes absolus ni en morale ni en économie politique; vous pensez que tout est mobile, variable, divers dans la sphère du juste aussi bien que dans celle de l’utile; vous pensez que la Justice et l’Utilité dépendent des lieux, des temps et des circonstances. Eh! bien, les socialistes sont du même avis que vous. Que disent-ils? Qu’il faut des lois nouvelles pour des temps nouveaux. Que l’heure est venue de changer les vieilles lois morales et économiques qui gouvernent les sociétés humaines.

le conservateur.

Crime et folie!

le socialiste.

Pourquoi? Vous avez jusqu’à présent gouverné le monde, pourquoi ne le gouvernerions-nous pas à notre tour? Êtes-vous d’une essence supérieure à la nôtre? Où bien pouvez-vous affirmer que nul n’est plus apte que vous à gouverner les hommes? Nous en appelons à la voix universelle! Consultez les misérables qui croupissent dans les bas-fonds de vos sociétés, et demandezleur s’ils sont satisfaits du lot que vos législateurs leur ont laissé? Demandez-leur s’ils croient avoir obtenu une part équitable dans les biens de la terre? Vos lois... Eh! si vous ne les aviez point faites dans l’intérêt égoïste d’une classe, cette classe serait-elle seule à prospérer? Pourquoi donc serions-nous criminels en établissant des lois qui profitent également à tous?

Vous nous accusez d’attaquer les principes éternels et immuables sur lesquels la société repose, la religion, la famille, la propriété. Mais, de votre aveu même, il n’y a pas de principes éternels et immuables.

La propriété! mais, aux yeux de vos légistes, qu’est-ce donc que la propriété? Une institution purement humaine, une institution que les hommes ont fondée, décrétée, et qu’ils sont par conséquent les maîtres d’abolir. Ne l’ontils point d’ailleurs incessamment remaniée? La propriété actuelle ressemble-t-elle à la propriété égyptienne ou romaine ou même à la propriété du moyen âge? On admettait jadis l’appropriation et l’exploitation de l’homme par l’homme; vous ne l’admettez plus aujourd’hui, légalement du moins. On réservait à l’État, dans le plus grand nombre des sociétés anciennes, la propriété du sol; vous avez rendu la propriété territoriale accessible à tout le [11] monde. Vous avez, en revanche, refusé de reconnaître pleinement certaines propriétés; vous avez dénié à l’inventeur l’absolue propriété de son œuvre, à l’homme de lettres l’absolue propriété de son livre. Vous avez compris aussi que la société devait être protégée contre les excès de la propriété individuelle, et vous avez édicté la loi d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Eh bien! que faisons-nous? nous limitons un peu plus encore la propriété; nous la soumettons à des gênes plus nombreuses, à des charges plus lourdes dans l’intérêt public. Sommes-nous donc si coupables? Cette voie, où nous marchons, n’est-ce pas vous qui l’avez tracée?

La famille! mais vous admettez qu’elle a pu légitimement recevoir, dans d’autres temps et dans d’autres pays, une organisation différente de celle qui prévaut aujourd’hui parmi nous. Pourquoi donc nous serait-il interdit de la modifier de nonveau? Tout ce que l’homme a fait, l’homme ne peut-il le défaire?

La religion! mais vos législateurs n’en ont-ils pas toujours disposé à leur guise? N’ont-ils pas débuté par autoriser la religion catholique à l’exclusion des autres? N’ont-ils pas fini par permettre tous les cultes et par en pensionner quelques-uns? S’ils ont pu régler les manifestations du sentiment religieux, pourquoi nous serait-il interdit de les régler à notre tour?

Propriété, famille, religion, cires molles que tant de législateurs ont marquées de leurs empreintes successives, pourquoi ne vous marquerions-nous pas aussi des nôtres? Pourquoi nous abstiendrions-nous de toucher à des choses que d’autres ont si souvent touchées? Pourquoi respecterions-nous des reliques que leurs gardiens [12] eux-mêmes ne se sont fait aucun scrupule de profaner?

l’économiste.

La leçon est méritée. Conservateurs qui n’admettez aucun principe absolu, préexistant et éternel, en morale non plus qu’en économie politique, aucun principe également applicable à tous les temps et à toús les lieux, voilà où aboutissent vos doctrines. On les retourne contre vous. Après avoir entendu vos moralistes et vos légistes nier les lois éternelles du juste et de l’utile pour mettre à la place je ne sais quels expédients passagers, des esprits aventureux et passionnés, substituant leurs conceptions aux vôtres, veulent gouverner le monde après vous et autrement que vous. Et si vous avez raison, ô conservateurs, quand vous affirmez qu’aucune règle fixe et absolue ne préside à l’arrangement moral et matériel des affaires humaines, peut-on condamner ces réorganisateurs de la société? L’esprit humain n’est pas infaillible. Vos législateurs ont pu errer. Pourquoi ne serait-il pas donné à d’autres législateurs de mieux faire?

Quand Fourier, ivre d’orgueil, s’écriait: Tous les législateurs se sont trompés jusqu’à moi, et leurs livres ne sont bons qu’à être brûlés, ne pouvait-il, selon vous-mêmes, avoir raison? Si les lois du Juste et de l’Utile viennent des hommes, et s’il appartient aux hommes de les modifier selon les temps, les lieux et les circonstances, Fourier n’était-il pas fondé à dire, en consultant l’histoire, ce long martyrologe des peuples, que les antiques législations sociales avaient été conçues dans un faux système, et qu’il fallait organiser un état social nou-veau? En affirmant qu’aucun principe absolu et surhumain ne gouverne les sociétés, n’avez-vous pas ouvert [13] les écluses aux grandes eaux de l’utopie? N’avez-vous pas autorisé le premier venu à refaire ces sociétés que vous prétendez avoir faites? Le socialisme n’est-il pas un écoulement de vos propres doctrines?

le conservateur.

Qu’y pouvons-nous faire? Nous connaissons bien, veuillez m’en croire, le défaut de notre cuirasse. Aussi n’avons-nous jamais nié absolument le socialisme. Quel langage tenons-nous, le plus souvent, aux socialistes? Nous leur disons: Entre vous et nous ce n’est qu’une question de temps. Vous avez tort aujourd’hui, mais peut-être aurez-vous raison dans trois cents ans. Attendez!

le socialiste.

Et si nous ne voulons pas attendre?

le conservateur.

Alors, tant pis pour vous! Comme sans rien préjuger sur l’avenir de vos théories, nous les tenons pour immorales et subversives pour le présent, nous les poursuivrons à outrance. Nous les supprimerons comme la faux supprime l’ivraie... Nous vous enverrons, dans nos prisons et dans nos bagnes, attaquer les institutions actuelles de la religion, de la famille et de la propriété.

le socialiste.

Tant mieux. Nous comptons beaucoup sur la persécution pour faire avancer nos doctrines. Le plus beau piédestal qu’on puisse donner à une idée c’est un échafaud ou un bûcher. Mettez-nous à l’amende, emprisonnez-nous, transportez-nous... nous ne demandons pas mieux. Si vous pouviez rétablir l’Inquisition contre les socialistes, nous serions assurés du triomphe de notre cause.

le conservateur.

Nous pouvons nous passer encore de ce remède extrême. Nous possédons la Majorité et la Force.

le socialiste.

Jusqu’à ce que la Majorité et la Force se tournent de notre côté.

le conservateur.

Oh! je n’ignore pas que le danger est immense, mais enfin nous résisterons jusqu’au bout.

l’économiste.

Et vous perdrez la partie. Conservateurs, vous êtes impuissants à conserver la société.

le conservateur.

Voilà un arrêt bien formel.

l’économiste.

Nous allons voir s’il est mal fondé. Si vous ne croyez pas à des principes absolus, vous devez, n’est-il pas vrai, considérer les nations comme des aggrégations factices, successivement constituées et perfectionnées de main d’homme. Ces aggrégations peuvent avoir des principes et des intérêts semblables, mais elles peuvent avoir aussi des principes et des intérêts opposés. Ce qui est juste pour l’une peut n’être pas juste pour l’autre. Ce qui est utile à celle-ci peut être nuisible à celle-là. Mais, quel est le résultat nécessaire de cet antagonisme de principes et d’intérêts? La guerre. S’il est vrai que le monde ne soit point gouverné par des lois universelles et permanentes, s’il est vrai que chaque nation ait des principes et des intérêts qui lui soient propres, intérêts et principes essentiellement variables selon les circonstances et les [15] temps, la guerre n’est-elle point dans la nature des choses?

le conservateur.

Il est certain que nous n’avons jamais rêvé la paix perpétuelle comme ce digne abbé de Saint-Pierre. M. Joseph de Maistre a parfaitement démontré d’ailleurs que la guerre est indestructible et nécessaire.

l’économiste.

Vous admettez donc et, en effet, vous ne pouvez pas ne pas admettre que le monde est éternellement voué à la guerre?

le conservateur.

La guerre était dans le passé, elle est dans le présent, pourquoi cesserait-elle d’être dans l’avenir?

l’économiste.

Oui, mais dans le passé, l’immense majorité des populations se composait d’esclaves ou de serfs. Or les esclaves et les serfs ne lisaient pas les journaux, ne fréquentaient point les clubs, et ne savaient ce que c’est que le socialisme. Voyez les serfs de Russie! N’est-ce pas une pâte que le despotisme pétrit à sa guise? N’en fait-il pas, selon sa volonté, de la chair à corvées ou de la chair à canon?

le conservateur.

Il est évident que le servage avait du bon.

l’économiste.

Par malheur, il n’y a plus moyen de le rétablir parmi nous. Vous n’avez donc plus ni esclaves ni serfs. Vous avez des multitudes besoigneuses, à qui vous ne pouvez interdire les libres communications de la pensée, à qui vous ètes, au contraire, sollicités tous les jours de rendre [16] plus accessible le domaine des connaissances générales. Empêcherez-vous ces multitudes, aujourd’hui souveraines, de s’abreuver à la source empoisonnée des écrits socialistes? Les empêcherez-vous d’écouter les rêveurs qui leur disent qu’une société où la foule travaille beaucoup pour gagner peu, tandis qu’au-dessus d’elle vivent des hommes qui gagnent beaucoup en travaillant peu, est une société vicieuse et qu’il la faut changer? Non! vous aurez beau proscrire les systèmes socialistes, vous ne les empêcherez pas de se produire et de se propager. La presse défiera vos défenses.

le conservateur.

Ah! la presse, cette grande empoisonneuse!

l’économiste.

Vous aurez beau la museler ou la proscrire, vous ne viendrez jamais à bout de la tuer. C’est une hydre dont les millions de têtes défieraient le bras d’Hercule.

le conservateur.

Si nous avions une bonne monarchie absolue...

l’économiste.

La presse tuerait la monarchie absolue comme elle a tué la monarchie constitutionnelle, et à son défaut les livres, les brochures et la conversation suffiraient.

Eh bien, aujourd’hui, pour ne parler que de la presse, cette puissante baliste n’est plus seulement dirigée contre le gouvernement, elle est dirigée contre la société.

le socialiste.

Oui, depuis quelques années la presse a marché, Dieu merci!

l’économiste.

Elle provoquait naguère des révolutions pour changer [17] la forme du gouvernement; elle en provoque aujourd’hui pour changer la forme de la société. Pourquoi ne réussirait-elle pas dans ce dessein comme elle a réussi dans l’autre? Ah! si les nations étaient pleinement garanties contre les luttes du dehors, peut-être réussirait-on à maîtriser toujours, au-dedans, les factions violentes et anarchiques. Mais, vous en convenez vous-même, la guerre extérieure est inévitable, car les principes et les intérêts sont mobiles, divers, et nul ne peut répondre que la guerre, aujourd’hui nuisible à certains pays, ne leur sera pas utile demain. Or si vous n’avez de foi qu’en la Force pour dompter le socialisme, comment donc réussirez-vous à le contenir, lorsque vous serez obligé de tourner contre l’ennemi du dehors, cette Force qui est votre raison suprême? Si la guerre est inévitable, l’avénement du socialisme révolutionnaire ne l’est-il pas aussi?

le conservateur.

Hélas! j’en ai bien peur. Aussi ai-je toujours pensé que la société marche à grands pas vers sa ruine. Nous sommes des Grecs du Bas-Empire, et les barbares sont à nos portes.

l’économiste.

Voilà donc où vous en êtes venus? Vous désespérez des destinées de la civilisation, et vous regardez monter la barbarie en attendant l’heure suprême où elle aura débordé vos derniers remparts. Vous êtes des Grecs du Bas-Empire..... Eh! s’il en est ainsi, laissez donc entrer les barbares. Faites mieux, allez au-devant d’eux, et remettez-leur humblement les clefs de la ville sacrée. Peut-être réussirez-vous à désarmer leur fureur. Mais [18] craignez de la redoubler en prolongeant inutilement votre résistance. L’histoire ne rapporte-t-elle point que Constantinople fut mise à sac, et que le Bosphore charria, pendant quatre jours, du sang et des cadavres? O Grecs du nouvean Bas-Empire, redoutez le sort de vos aînés, et, de grâce, épargnez-nous l’agonie d’une résistance vaine et les horreurs d’une prise d’assaut. Hâtez-vous de livrer Byzance, si Byzance ne peut être sauvée.

le socialiste.

Vous avouez donc que l’avenir est à nous?

l’économiste.

Dieu m’en garde! mais je pense que vos adversaires ont tort de vous résister s’ils désespèrent de vous vaincre, et je conçois qu’en ne se rattachant à aucun principe fixe, immuable, ils aient cessé de compter sur la victoire. Conservateurs, ils sont impuissants à conserver la société, voilà tout ce que j’ai voulu prouver. Maintenant, je vous dirai à vous autres organisateurs, que vous seriez impuissants à l’organiser. Vous pouvez prendre Byzance et la mettre à sac, vous ne sauriez la gouverner.

le socialiste.

Qu’en savez-vous! N’avons-nous pas dix organisations pour une?

l’économiste.

Vous venez de mettre le doigt sur la plaie. A quelle secte socialiste appartenez-vous, veuillez bien me le dire. Êtes-vous saint-simonien?

le socialiste.

Non? le saint-simonisme est usé. C’était, à l’origine, une àspiration plutôt qu’une formule... Et les disciples ont gâté l’aspiration sans trouver la formule.

l’économiste.

Phalanstérien?

le socialiste.

C’est séduisant. Mais la morale du fouriérisme est bien scabreuse.

l’économiste.

Cabétiste?

le socialiste.

Cabet est un esprit ingénieux mais incomplet. Il n’entend rien, par exemple, aux choses de l’art. Imaginezvous qu’en Icarie on peint les statues. Les figures de Curtius, voilà l’Idéal de l’art icarien. Barbare!

l’économiste.

Proudhonien?

le socialiste.

Proudhon, ah! que voilà un beau destructeur? comme il démolit bien! Mais, jusqu’à présent, il n’a su fonder que sa banque d’échanges. Et cela ne suffit pas.

l’économiste.

Ni saint-simonien, ni fouriériste, ni cabétiste, ni proudhonien. Eh! qu’êtes-vous donc?

le socialiste.

Je suis socialiste.

l’économiste.

Mais encore! à quelle variété du socialisme appartenez-vous?

le socialiste.

A la mienne. Je suis convaincu que le grand problème de l’organisation du travail n’est pas résolu encore. On a déblayé le terrain, on a posé les assises, mais on n’a pas élevé l’édifice. Pourquoi ne chercherais-je pas comme [20] un autre à le bâtir? Ne suis-je pas animé du pur amour de l’Humanité? N’ai-je pas étudié la Science et médité longtemps sur le Problème? Et je crois pouvoir affirmer que... non! pas encore... il y a certains points qui ne sont pas complétement élucidés (montrant son front), mais l’Idée est là... et vous verrez plus tard.

l’économiste.

C’est-à-dire que vous aussi vous cherchez votre organisation du travail. Vous êtes un socialiste indépendant. Vous avez votre Bible particulière. Au fait, et pourquoi pas? Pourquoi ne recevriez-vous pas comme un autre l’esprit du Seigneur? Mais aussi, pourquoi d’autres ne le recevraient-ils pas comme vous? Voilà bien des organisations du travail.

le socialiste.

Tant mieux, le peuple pourra choisir.

l’économiste.

Bon! à la majorité des suffrages. Mais que fera la minorité?

le socialiste.

Elle se soumettra.

l’économiste.

Et si elle résiste? Mais j’admets qu’elle se soumette, de gré ou de force. J’admets que l’organisation adoptée à la majorité des suffrages soit mise en vigueur. Qu’arrivera-t-il si quelqu’un, vous, moi, un autre, découvre une organisation supérieure?

le socialiste.

Cela n’est pas probable.

l’économiste.

Au contraire, c’est très probable. Ne croyez-vous pas au dogme de la perfectibilité indéfinie?

le socialiste.

Assurément. Je crois que l’Humanité ne cessera de progresser qu’en cessant d’être.

l’économiste.

Or d’où dépend principalement le progrès de l’humanité? S’il faut en croire vos docteurs, c’est la société qui fait l’homme. Lorsque l’organisation sociale est mauvaise, l’homme reste stationnaire ou il rétrograde; lorsque l’organisation sociale est bonne, l’homme se développe, progresse...

le socialiste.

Quoi de plus vrai?

l’économiste.

Y a-t-il donc rien de plus souhaitable au monde que de faire progresser l’organisation sociale? Mais s’il en est ainsi, quelle devra être la préoccupation constante des amis de l’humanité? ne sera-ce point d’inventer, de combiner des organisations de plus en plus parfaites?

le socialiste.

Oui, sans doute. Quel mal y voyez-vous?

l’économiste.

J’y vois une anarchie permanente. Une organisation vient d’être mise en vigueur et elle fonctionne, tant bien que mal, car elle n’est pas parfaite...

le socialiste.

Pourquoi pas?

l’économiste.

La doctrine de la perfectibilité indéfinie n’exclut-elle pas la perfection? D’ailleurs, je viens de vous citer une demi-douzaine d’organisations et vous n’avez été satisfait d’aucune.

le socialiste.

Cela ne prouve rien contre celles qui viendront plus tard. Ainsi, par exemple, j’ai la ferme conviction que mon système....

l’économiste.

Fourier trouvait son mécanisme parfait et cependant vous ne voulez pas du mécanisme de Fourier. De même, il se rencontrera des gens qui ne voudront pas du vôtre. Donc, une organisation bonne ou mauvaise est en vigueur. La majorité en est satisfaite, mais la minorité ne l’est point. De là un conflit, une lutte. Et remarquez bien que l’organisation future possède un avantage énorme sur l’organisation présente. On n’en a pas encore ressenti les défauts. Selon toutes probabilités elle finira par l’emporter.... jusqu’à ce qu’elle soit, à son tour, remplacée par une troisième. Mais croyez-vous qu’une société puisse, sans péril aucun, changer journellement d’organisation. Voyez dans quelle crise épouvantable nous a précipités un simple changement de gouvernement. Que serait-ce s’il s’agissait de changer la société?

le conservateur.

On frémit rien que d’y penser. Quel gâchis effroyable? Ah! l’esprit d’innovation? l’esprit d’innovation?

l’économiste.

Vous aurez beau faire, vous ne le supprimerez point. L’esprit d’innovation existe...

le conservateur.

Pour le malheur du monde.

l’économiste.

Non pas. Sans l’esprit d’innovation, les hommes n’auraient point cessé encore de se nourrir de glands ou de [23] brouter l’herbe. Sans l’esprit d’innovation, vous seriez un grossier sauvage, gîtant dans la feuillée, au lieu d’être un digne propriétaire ayant maison à la ville et maison aux champs, confortablement nourri, vêtu, logé.

le conservateur.

Pourquoi l’esprit d’innovation n’est-il point demeuré dans de justes limites?

le socialiste.

Égoïste!

l’économiste.

L’esprit d’innovation n’a point de limites. L’esprit d’innovation qui est dans l’homme ne périra qu’avec l’homme. L’esprit d’innovation modifiera perpétuellement tout ce que les hommes ont établi, et si, comme vous l’affirmez, les lois qui régissent les sociétés sont d’origine humaine, l’esprit d’innovation ne s’arrêtera point devant elles. Il les modifiera, les changera, les bouleversera aussi longtemps que l’humanité séjournera sur la terre. Le monde est voué à d’incessantes révolutions, à d’éternels déchirements, à moins que...

le conservateur.

A moins que...

l’économiste.

Eh! bien, à moins qu’il n’y ait des principes absolus, à moins que les lois qui gouvernent le monde moral et le monde économique, ne soient des lois préétablies comme celles qui gouvernent le monde physique. S’il en était ainsi, si les sociétés avaient été organisées de la main de la Providence, ne devrait-on pas prendre en pitié le pygmée gonflé d’orgueil qui essayerait de substituer son œuvre à celle du Créateur? Ne serait-il pas aussi pueril [24] de vouloir changer les bases sur lesquelles la société repose que d’entreprendre de déplacer l’orbite de la terre?

le socialiste.

Sans aucun doute. Mais existent-elles, ces lois providentielles? et, à supposer même qu’elles existent, ont-elles bien pour caractères essentiels la Justice et l’Utilité?

le conservateur.

Voilà une grosse impiété. Si Dieu a organisé luimême les sociétés, s’il a fait les lois qui les régissent, il est évident que ces lois sont essentiellement justes et utiles, et que les souffrances des hommes proviennent de leur non observation.

l’économiste.

Bravo. Mais, à votre tour, vous devez admettre que ces lois sont universelles et immuables?

le socialiste.

Eh! quoi, vous ne répondez pas? Ignorez-vous donc que la nature ne procède que par des lois universelles et immuables? Et, je vous le demande, peut-elle procéder autrement? Si les lois naturelles étaient partielles, ne se heurteraient-elles pas sans cesse? Si elles étaient variables, ne livreraient-elles pas le monde à de perpétuelles perturbations? Je ne conçois pas plus qu’une loi naturelle ne soit point universelle et immuable, que vous ne concevez qu’une loi émanée de la Divinité n’ait point pour essence la Justice et l’Utilité. Seulement, je doute que Dieu se soit mêlé de l’organisation des sociétés humaines. Et savez-vous pourquoi j’en doute? Parce que vos sociétés sont détestablement organisées; parce que l’histoire de l’humanité n’a été jusqu’à présent que la [25] lamentable et hideuse légende du crime et de la misère. Attribuer à Dieu lui-même l’organisation de ces sociétés misérables et infâmes, ne serait-ce pas le rendre responsable du mal? ne serait-ce pas justifier les reproches de ceux qui l’accusent d’être injuste et inhumain?

l’économiste.

Permettez! de ce que ces lois providentielles existent, il ne s’ensuit pas nécessairement que l’humanité doive prospérer. Les hommes ne sont pas des corps dépourvus de volonté et de vie, comme ces globes que vous voyez se mouvoir dans un ordre éternel sous l’impulsion des lois physiques. Les hommes sont des êtres actifs et libres; ils peuvent observer ou ne pas observer les lois que Dieu leur a données. Seulement, quand ils ne les observent point, ils sont criminels et misérables.

le socialiste.

S’il en était ainsi, ils les observeraient toujours.

l’économiste.

Oui, s’ils les connaissaient; et, si les connaissant, ils savaient que la non observation de ces lois doit inévitablement leur porter préjudice; mais voilà précisément ce qu’ils ignorent.

le socialiste.

Vous affirmez donc que tous les maux de l’humanité ont leur source dans la non observation des lois morales et économiques qui gouvernent les sociétés?

l’économiste.

Je dis que si l’humanité avait de tout temps observé ces lois, la somme de ses maux eût été, de tout temps aussi, la plus faible possible. Cela vous suffit-il?

le socialiste.

Assurément. Mais je serais; en vérité, bien curieux de les connaître, ces lois miraculeuses.

l’économiste.

La loi fondamentale sur laquelle repose toute l’organisation sociale, et de laquelle découlent toutes les autres lois économiques, c’est la propriété.

le socialiste.

La propriété! allons donc; mais c’est précisément de la propriété que découlent tous les maux de l’humanité.

l’économiste.

J’affirme le contraire. J’affirme que les misères et les iniquités dont l’humanité n’a cessé de souffrir ne viennent point de la propriété; j’affirme qu’elles viennent d’infractions particulières ou générales, temporaires ou permanentes, légales ou illégales, commises au principe de la propriété. J’affirme que si la propriété avait été, dès l’origine du monde, religieusement respectée, l’humanité aurait constamment joui du maximum de bienêtre que comportait, à chaque époque, l’état d’avancement des arts et des sciences, comme aussi d’une entière justice.

le socialiste.

Voilà bien des affirmations. Et vous êtes apparemment en mesure de prouver ce que vous affirmez.

l’économiste.

Apparemment.

le socialiste.

Eh! bien, prouvez-le!

l’économiste.

Je ne demande pas mieux.

le conservateur.

Avant tout, veuillez, je vous prie, définir la propriété.

l’économiste.

Je ferai mieux, je commencerai par définir l’homme, du moins au point de vue économique.

L’homme est un composé de forces physiques, morales et intellectuelles. Ces forces diverses ont besoin d’être incessamment entretenues, réparées par l’assimilation de forces semblables à elles. Lorsqu’on ne les répare point, elles périssent. Cela est vrai, aussi bien pour les forces intellectuelles et morales que pour les forces physiques.

L’homme est donc obligé de s’assimiler perpétuellement des forces nouvelles. Comment est-il averti de cette nécessité? par la douleur. Toute déperdition de forces est accompagnée d’une douleur. Toute assimilation de forces, toute consommation est accompagnée, au contraire, d’une jouissance. Excité par ce double aiguillon, l’homme s’attache incessamment à entretenir ou à augmenter la somme des forces physiques, morales et intellectuelles qui composent son être. Telle est la raison de son activité.

Lorsque cette activité s’exerce, lorsque l’homme agit dans la vue de réparer ou d’augmenter ses forces, on dit qu’il travaille. Si les éléments dans lesquels l’homme puise les virtualités qu’il s’assimile étaient toujours à sa portée, et naturellement préparés pour la consommation, son travail se réduirait à fort peu de chose. Mais il n’en [28] est pas ainsi. La nature n’a pas tout fait pour l’homme; elle lui a laissé beaucoup à faire. Si elle lui fournit libéralement la matière première de toutes les choses nécessaires à sa consommation, elle l’oblige à donner une multitude de façons diverses à cette matière première pour la rendre consommable.

La préparation des choses nécessaires à la consommation se nomme production.

Comment s’accomplit la production? par l’action des forces ou facultés de l’homme sur les éléments que lui fournit la nature.

Avant de consommer l’homme est donc obligé de produire. Toute production impliquant une dépense de forces occasionne une peine, une douleur. On subit cette peine, on souffre cette douleur dans la vue de se procurer une jouissance, ou, ce qui revient au même, de s’épargner une souffrance plus forte. On se procure cette jouissance et on s’épargne cette souffrance par la consommation. Produire et consommer, souffrir et jouir, voilà toute la vie humaine.

le conservateur.

Qu’osez-vous dire? A vos yeux, la Jouissance serait la fin unique que l’homme aurait à se proposer sur la terre?

l’économiste.

N’oubliez pas qu’il s’agit ici des jouissances morales et intellectuelles aussi bien que des jouissances physiques. N’oubliez pas que l’homme est un être physique, moral et intellectuel. Se développera-t-il à ce triple point de vue ou se dégradera-t-il, voilà toute la question. S’il néglige ses besoins moraux et intellectuels pour ne satisfaire que ses appétits physiques, il se dégradera moralement et [29] intellectuellement. S’il néglige ses besoins physiques pour augmenter ses satisfactions intellectuelles et morales, il se dégradera physiquement. Dans l’une et l’autre éventualités, il souffrira d’une part, tout en jouissant avec excès d’une autre. La sagesse consiste à maintenir l’équilibre des facultés dont on est pourvu ou à produire cet équilibre lorsqu’il n’existe point. Mais l’économie politique n’a pas à s’occuper, directement du moins, de cette ordonnance intérieure des facultés humaines. L’économie politique n’examine que les lois générales de la production et de la consommation des richesses. La manière dont il convient que chaque individu distribue les forces réparatrices de son être concerne la morale.

Souffrir le moins possible, physiquement, moralement et intellectuellement, jouir le plus possible, à ce triple point de vue, voilà quel est, en définitive, le grand mobile de la vie humaine, le pivot autour duquel se meuvent toutes les existences. Ce mobile, ce pivot se nomme l’Intérêt.

le socialiste.

Vous regardez l’intérêt comme le mobile unique des actions humaines, et vous dites que l’intérêt consiste à s’épargner de la peine et à se procurer du plaisir. Mais n’est-il donc, dans l’homme, aucun mobile plus noble auquel on puisse faire appel? Au lieu d’être excité par l’appât inférieur d’une satisfaction personnelle, ne peuton l’être par le stimulant plus élevé de l’amour de l’humanité? Au lieu de ceder à l’intérêt, ne peut-on obeir au dévouement?

l’économiste.

Le dévouement n’est qu’une des parties constituantes de l’intérêt.

le conservateur.

Qu’est-ce à dire? Oubliez-vous que dévouement implique sacrifice et que sacrifice implique souffrance?

l’économiste.

Oui, sacrifice et souffrance d’un côté, mais satisfaction et jouissance d’un autre. Quand on se dévoue pour son prochain, on se condamne, le plus souvent, du moins, à une privation matérielle, mais on éprouve en échange une satisfaction morale. Si la peine l’emporte sur la satisfaction on ne se dévoue pas.

le conservateur.

Et les martyrs?

l’économiste.

Les martyrs eux-mêmes me fourniraient un témoignage à l’appui de ce que j’avance. Le sentiment moral de la religion dépassait chez eux l’instinct physique de la conservation. En échange de leurs souffrances physiques, ils éprouvaient des jouissances morales plus intenses. Lorsqu’on n’est pas pourvu à un haut degré du sentiment religieux, on ne s’expose pas, volontairement du moins, au martyre. Pourquoi? Parce que la satisfaction morale étant faible, on la trouve trop chèrement achetée par la souffrance physique.

le conservateur.

Mais, s’il en est ainsi, les hommes en qui les appétits physiques prédominent, sacrifieront toujours à la satisfaction de leurs besoins inférieurs, celle de leurs besoins [31] plus élevés. Ces hommes auront intérêt à se vautrer dans la fange....

l’économiste.

Cela serait, si l’existence humaine se trouvait hornée à cette terre. Les individus en qui les appétits physiques prédominent n’auraient, en ce cas, aucun intérêt à les réprimer. Mais l’homme n’est pas ou ne se croit pas une créature d’un jour. Il a foi dans une existence future, et il s’efforce de se perfectionner pour monter dans un monde meilleur, au lieu de descendre dans un monde plus mauvais. S’il se prive de certaines satisfactions icibas, c’est en vue d’acquérir des satisfactions supérieures dans une autre vie.

S’il n’a pas foi dans ces satisfactions futures ou s’il les croit inférieures aux satisfactions présentes que la religion et la morale lui commandent de sacrifier pour les obtenir, il ne consentira point à ce sacrifice.

Mais que la satisfaction soit présente ou future, qu’elle se trouve placée dans ce monde ou dans un autre, elle est toujours la fin que l’homme se propose, le mobile constant, immuable de ses actions.

le socialiste.

Ainsi élargi, on peut, je pense, accepter l’intérêt, comme mobile unique des actions de l’homme.

l’économiste.

Sous l’impulsion de son intérêt, où qu’il le place, l’homme agit, travaille. C’est à la religion et à la morale à lui enseigner à le bien placer.....

L’homme s’efforce donc incessamment de réduire la somme de ses peines et d’augmenter celle de ses jouissances. Comment peut-il atteindre ce double résultat? En [32] obtenant, en échange de moins de travail, plus de choses propres à la consommation, ou, ce qui revient au même, en perfectionnant son travail.

Comment l’homme peut-il perfectionner son travail? Comment peut-il obtenir un maximum de jouissances en échange d’un minimum d’efforts?

C’est en dirigeant bien les forces dont il dispose. C’est en exécutant les travaux qui conviennent le mieux à ses facultés et en accomplissant sa tâche le mieux possible.

Or l’expérience démontre que ce résultat ne peut-être obtenu qu’à l’aide de la plus complète division du travail.

Les hommes sont donc naturellement intéressés à diviser le travail. Mais division du travail implique rapprochement des individus, société, échanges.

Que les hommes demeurent isolés; qu’ils satisfassent individuellement à tous leurs besoins, et ils dépenseront un maximum d’efforts pour obtenir un minimum de satisfactions.

Cependant cet intérêt que les hommes ont à s’unir en vue de diminuer leur labeur et d’augmenter leurs jouissances n’aurait peut-être pas suffi pour les rapprocher, s’ils n’avaient été attirés les uns vers les autres d’abord par l’impulsion naturelle de certains besoins qui ne peuvent être satisfaits dans l’isolement, ensuite par la nécessité de défendre, quoi? leurs propriétés.

le conservateur.

Comment? La propriété existe-t-elle dans l’état d’isolement? Selon les jurisconsultes, c’est la société qui l’institue.

l’économiste.

Si la société l’institue, la société peut aussi l’abolir, et les socialistes qui demandent son abolition ne sont pas de si grands coupables. Mais la société n’a pas institué la propriété; c’est bien plutôt la propriété qui a institué la société.

Qu’est-ce que la propriété?

La propriété émane d’un instinct naturel dont l’espèce humaine tout entière est pourvue. Cet instinct révèle à l’homme avant tout raisonnement qu’il est le maître de sa personne et qu’il peut disposer à son gré de toutes les virtualités qui composent son être, soit qu’elles y adherènt, soit qu’il les en ait séparées.

le socialiste.

Séparées! qu’est-ce à dire?

l’économiste.

L’homme est obligé de produire s’il veut consommer. En produisant, il dépense, il sépare de lui-même une certaine partie de ses forces physiques, morales et intellectuelles. Les produits contiennent les forces dépensées par ceux qui les ont créés. Mais ces forces que l’homme sépare de lui-même, sous l’empire de la nécessité, il ne cesse pas de les posséder. La conscience humaine ne s’y trompe pas, et elle condamne indistinctement les atteintes portées à la propriété intérieure et à la propriété extérieure.1

Lorsqu’on dénie à l’homme le droit de posséder la [34] portion de ses forces qu’ll sépare de lui-même en travaillant, lorsqu’on attribue à d’autres le droit d’en disposer; qu’arrive-t-il? Cette séparation ou cette dépense de forces impliquant une douleur, l’homme cesse de travailler à moins qu’on ne l’y force.

Supprimer le droit de propriété de l’homme sur les produits de son travail, c’est empêcher la création de ces produits.

S’emparer d’une partie de ces produits, c’est, de même, décourager de les former; c’est ralentir l’activité de l’homme en affaiblissant le mobile qui le pousse à agir.

De même, porter atteinte à la propriété intérieure; obliger un être actif et libre à entreprendre un travail qu’il n’entreprendrait pas de lui-même, ou lui interdire [35] certaines branches de travail, détourner par conséquent ses facultés de leur destination naturelle, c’est diminner la puissance productive de l’homme.

Toute atteinte portée à la propriété intérieure ou extérieure, séparée ou non séparée, est contraire à l’Utilité aussi bien qu’à la Justice.

Comment donc se fait-il que des atteintes aient été, de tout temps, portées à la propriété?

Tout travail impliquant une dépense de forces, et toute dépense de forces une peine, certains hommes ont voulu s’épargner cette peine tout en s’attribuant la satisfaction qu’elle procure. Ils ont, en conséquence, fait métier de dérober les fruits du travail des autres hommes, soit en [36] les dépouillant de leurs biens extérieurs, soit en les réduisant en esclavage. Ils ont constitué ensuite des sociétés régulières pour protéger eux et les fruits de leurs rapines contre leurs esclaves ou contre d’autres ravisseurs. Voilà l’origine de la plupart des sociétés.

Mais cette usurpation abusive des forts sur la propriété des faibles a été successivement entamée. Dès l’origine des sociétés, une lutte incessante s’est établie entre les oppresseurs et les opprimés, les spoliateurs et les spoliés; dès l’origine des sociétés, l’humanité a tendu constamment vers l’affranchissement de la propriété. L’histoire est pleine de cette grande lutte! D’un côté, vous voyez les oppresseurs défendant les priviléges qu’ils se sont [37] attribués sur la propriété d’autrui; de l’autre, les opprimés réclamant la suppression de ces priviléges iniques et odieux.

La lutte dure encore, et elle ne cessera que lorsque la propriété sera pleinement affranchie.

le conservateur.

Mais il n’y a plus de priviléges!

le socialiste.

Mais la propriété n’a que trop de franchises!

l’économiste.

La propriété n’est guère plus franche aujourd’hui qu’elle ne l’était avant 1789. Peut-être même, l’est-elle moins. Seulement il y a une différence: avant 1789, les restrictions apportées au droit de propriété profitaient à quelques-uns; aujourd’hui, elles ne profitent, le plus souvent, à personne, sans être cependant moins nuisibles à tous.

le conservateur.

Mais où donc les voyez-vous ces restrictions malfaisantes?

l’économiste.

Je vais énumérer les principales....

le socialiste.

Une observation encore. J’admets volontiers la propriété comme souverainement équitable et utile dans l’état d’isolement. Un homme vit et travaille seul. Il est parfaitement juste que cet homme jouisse seul du fruit de son travail. Il n’est pas moins utile que cet homme soit assuré de conserver sa propriété. Mais ce régime de propriété individuelle peut-il se maintenir équitablement et utilement dans l’état de société?

[38]Je veux bien admettre encore que la Justice et l’Utilité commandent de reconnaître à chacun, dans cet état comme dans l’autre, l’entière propriété de sa personne et de cette portion de ses forces qu’il sépare de lui-même en travaillant. Mais les individus pourraient-ils véritablement jouir de cette double propriété, si la société n’était pas organisée de manière à la leur garantir? Si cette organisation indispensable n’existait point; si, par un mécanisme quelconque, la société ne distribuait point à chacun l’équivalent de son travail, le faible ne se trouverait-il pas à la merci du fort, la propriété des uns ne serait-elle pas perpétuellement envahie par la propriété des autres? Et si l’on commettait l’imprudence d’affranchir pleinement la propriété, avant que la société fût dotée de ce mécanisme distributif, ne verrions-nous pas se multiplier encore les empiétements des forts sur la propriété des faibles? Le complet affranchissement de la propriété n’aggraverait-il pas le mal au lieu de le corriger?

l’économiste.

Si l’objection était fondée, s’il était nécessaire de construire un mécanisme pour distribuer à chacun l’équivalent de son travail, le socialisme aurait pleinement sa raison d’être, et je serais socialiste comme vous. Mais ce mécanisme que vous voulez établir artificiellement, il existe naturellement et il fonctionne. La société est organisée. Le mal que vous attribuez à son défaut d’organisation vient des entraves apportées au libre jeu de son organisation.

le socialiste.

Vous osez affirmer qu’en permettant à tous les hommes de disposer librement de leurs propriétés, dans le milieu [39] social où nous sommes, les choses s’arrangeraient d’elles-mêmes de manière à rendre le travail de chacun le plus productif possible, et la distribution des fruits du travail de tous pleinement équitable?...

l’économiste.

J’ose l’affirmer.

le socialiste.

Vous croyez qu’il deviendrait superflu d’organiser sinon la production du moins la distribution, l’échange, de désobstruer la circulation...

l’économiste.

J’en suis sûr. Laissez faire les propriétaires, laissez passer les propriétés et tout s’arrangera pour le mieux.

Mais on n’a jamais laissé faire les propriétaires; on n’a jamais laissé passer les propriétés.

Jugez-en.

S’agit-il du droit de propriété de l’homme sur luimême; du droit qu’il possède d’utiliser librement ses facultés, en tant qu’il ne cause aucun dommage à la propriété d’autrui? Dans la société actuelle les fonctions les plus élevées et les professions les plus lucratives ne sont pas libres; on ne peut exercer librement les fonctions de notaire, de prêtre, de juge, d’huissier, d’agent de change, de courtier, de médecin, d’avocat, de professeur; on ne peut être librement imprimeur, boucher, boulanger, entrepreneur de pompes funèbres; on ne peut fonder librement aucune association commerciale, aucune banque, aucune compagnie d’assurances, aucune grande entreprise de transport, construire librement aucun chemin, établir librement aucune institution de charité, vendre librement du tabac, de la poudre, du salpêtre, transporter [40] des lettres, battre monnaie; on ne peut librement se concerter avec d’autres travailleurs pour fixer le prix du travail. La propriété de l’homme sur lui-même, la propriété intérieure, est de toutes parts entravée.

La propriété de l’homme sur les fruits de son travail, la propriété extérieure ne l’est pas moins. La propriété littéraire ou artistique et la propriété des inventions ne sont reconnues et garanties que pendant une courte période. La propriété matérielle est généralement reconnue à perpétuité, mais elle est soumise à une multitude de restrictions et de charges. Le don, l’héritage et le prêt ne sont pas libres. L’échange est lourdement grevé tant par les impôts de mutation, d’enregistrement et de timbre, les octrois et les douanes, que par les priviléges accordés aux agents servant d’intermédiaires à certains marchés; parfois aussi l’échange est complétement prohibé hors de certaines limites. Enfin, la loi d’expropriation pour cause d’utilité publique menace incessamment la faible portion de Propriété que les autres restrictions ont épargnée.

le conservateur.

Toutes les restrictions que vous venez d’énumérer ont été établies dans l’intérêt de la société.

l’économiste.

C’est possible; mais ceux qui les ont établies ont eu la main malheureuse, car toutes agissent, à différents degrés, et quelques-unes avec une puissance considérable, comme causes d’injustices et de dommages pour la société.

le conservateur.

De sorte qu’en les détruisant, nous jouirions d’un véritable paradis sur la terre.

l’économiste.

Je ne dis pas cela. Je dis que la société se trouverait dans la situation la meilleure possible, eu égard au degré actuel d’avancement des arts et des sciences.

le socialiste.

Et vous vous engagez à le prouver?

l’économiste.

Oui.

le conservateur et le socialiste.

Voilà un utopiste!

DEUXIÈME SOIRÉE↩

SOMMAIRE: Atteintes portées à la propriété extérieure.—Propriété littéraire et artistique.—Contrefaçon.—Propriété des inventions.

le socialiste.

Vous avez entrepris de nous prouver que les maux que le socialisme attribue à la propriété, proviennent d’atteintes portées à la propriété. Êtes-vous disposé à commencer la démonstration de ce paradoxe?

l’économiste.

Ah! plût à Dieu que vous enseignassiez de tels paradoxes!... J’ai distingué la propriété intérieure et la propriété extérieure. La première consiste dans le droit que possède tout homme de disposer librement de ses facultés physiques, morales et intellectuelles, comme aussi du corps qui leur sert à la fois d’enveloppe et d’instrument; la seconde réside dans le droit que conserve l’homme sur la portion de ses facultés, qu’il a jugé à propos de séparer de lui-même et d’appliquer aux objets extérieurs.

le socialiste.

Où commence notre droit de propriété sur les objets extérieurs et où finit-il?

l’économiste.

Il commence au moment où nous appliquons aux choses que la nature a mises gratuitement à notre disposition, [43] une portion de nos forces, de nos facultés; au moment où nous complétons l’œuvre de la nature en donnant à ces choses une façon nouvelle; au moment où nous ajoutons à la valeur naturelle qui est en elles une valeur artificielle; il finit au moment où cette valeur artificielle périt.

le conservateur.

Qu’entendez-vous par valeur?

l’économiste.

J’entends par valeur, la propriété qu’ont les choses ou qui leur est donnée de satisfaire aux besoins de l’homme.

L’homme possède donc son être et les dépendances naturelles ou artificielles de son être, ses facultés, son corps et ses œuvres.

Les œuvres de l’homme, objet de la propriété extérieure, sont de deux sortes, matérielles et immatérielles.

La loi reconnaît à perpétuité la propriété matérielle, à perpétuité, c’est-à-dire, autant que dure l’objet de la propriété; en revanche elle limite à un délai assez bref la propriété immatérielle. Cependant l’une et l’autre ont la même origine.

le conservateur.

Comment? vous assimilez la propriété d’une invention ou d’un air de musique à la propriété d’une maison ou d’une terre.

l’économiste.

Absolument. L’une et l’autre n’ont-elles pas également leur origine dans le travail? Du moment qu’il y a effort accompli et valeur créée, que l’effort vienne des nerfs ou des muscles, que la valeur soit appliquée à un objet palpable [44] ou intangible, une nouvelle propriété est créée. Peu importe la forme sous laquelle elle se manifeste!

S’il s’agit d’un fonds de terre mis en culture, c’est principalement de la force physique qui a été dépensée; s’il s’agit d’un air de musique, ce sont des facultés intellectuelles aidées de certaines facultés physiques ou morales qui ont été mises en œuvre. Mais à moins de placer les facultés de l’intelligence au-dessous des forces physiques, ou bien encore, à moins de prétendre que l’homme possède son intelligence à un titre moins légitime que sa force physique, peut-on établir une différence entre ces deux sortes de propriétés?

le conservateur.

Vous voudriez donc que l’inventeur d’une machine, l’auteur d’un livre, ou d’un air de musique, demeurassent les maîtres absolus de leurs œuvres; qu’ils pussent à perpétuité les donner, les léguer et les vendre. Vous voudriez qu’on leur accordât même le droit de les détruire. Vous voudriez qu’il eût été permis aux héritiers de Bossuet, de Pascal, de Molière, de priver l’humanité des œuvres immortelles de ces puissants génies. Voilà, en vérité, une exagération sauvage!

le socialiste.

Bravo!

l’économiste.

Applaudissez, c’est justice. Savez-vous bien quelle doctrine vous venez de soutenir, mousieur le conservateur?

le conservateur.

Eh, la doctrine du sens commun, je pense.

l’économiste.

Non pas! la doctrine du communisme.

le conservateur.

Vous vous moquez. J’ai soutenu les droits de la société sur les produits de l’intelligence, voilà tout!

l’économiste.

Les communistes ne font pas autre chose. Seulement, ils sont plus logiques que vous. Ils soutiennent les droits de la société sur toute chose, sur les produits matériels aussi bien que sur les produits immatériels. Ils disent aux travailleurs: Remplissez votre tâche de chaque jour, travaillez selon vos forces, mais au lieu de vous attribuer à vous-mêmes les produits de votre travail, les valeurs que vous avez créées, remettez-les à l’association générale des citoyens, à la communauté qui se chargera de répartir équitablement entre tous les fruits du travail de chacun. Vous en aurez votre part! Voilà n’est-il pas vrai, le langage des communistes?

le conservateur.

Oui, c’est bien le langage de cette secte insensée qui ravit au travailleur le fruit légitime de son travail, pour lui donner une part arbitraire du travail de tous.

l’économiste.

Véritablement vous parlez d’or. Vous n’admettez donc pas qu’on ravisse au travailleur tout ou partie du fruit de son travail, pour mettre ce tout ou cette partie dans la communauté?

le conservateur.

C’est un vol!

l’économiste.

Eh! bien, ce vol, la société le commet tous les jours au [46] détriment des gens de lettres, des artistes et des inventeurs.

Vous connaissez la loi qui régit en France la propriété littéraire. Tandis que la propriété des choses matérielles, terres, maisons, meubles, est indéfinie, la propriété littéraire est limitée aux vingt années qui suivent la mort de l’auteur propriétaire. L’Assemblée constituante n’avait même accordé que dix années.

Avant la révolution, la législation était, sous certains rapports, beaucoup plus équitable...

le conservateur.

Avant la révolution, dites-vous?

l’économiste.

Oui. Vous savez qu’alors tous les droits, le droit de travailler aussi bien que le droit de posséder émanaient du roi. Les auteurs obtenaient donc pour eux et pour leurs héritiers, lorsqu’ils en faisaient la demande, le droit d’exploiter exclusivement leurs livres. Ce privilége n’avait pas de limites; malheureusement il était révocable à volonté; en outre, il était soumis, dans l’usage, à des restrictions vexatoires. Lorsqu’un auteur cédait son œuvre à un libraire, le droit exclusif d’exploitation se perdait à sa mort. Seuls, les héritiers pouvaient conserver exclusivement ce droit.

le socialiste.

Ainsi donc, les héritiers de Molière, de La Fontaine, de Racine, ont pu exploiter exclusivement jusqu’en 1789, les œuvres de leurs illustres ancêtres?

l’economiste.

Oui. On trouve, par exemple, un arrêt du conseil du 14 septembre 1761, qui continue aux petits-fils de La [47] Fontaine le privilége de leur aïcul, soixante-dix ans après sa mort. Si l’Assemblée constituante avait eu pleinement l’intelligence de sa mission, elle aurait reconnu et garanti, en la débarrassant des entraves du privilége, cette propriété que l’ancien régime même avait sanctionnée en l’opprimant. Malheureusement les idées communistes avaient déjà germé, alors, dans la société française. Résumé vivant des doctrines philosophiques et économiques du dix-huitième siècle, l’Assemblée constituante renfermait dans son sein des disciples de Rousseau et de Morelly, aussi bien que des disciples de Quesnay et de Turgot. Elle recula donc devant la reconnaissance absolue de la propriété intellectuelle. Elle mutila cette propriété légitime, afin d’abaisser le prix des œuvres de l’intelligence.

le conservateur.

Ce but louable ne fut-il pas atteint? Supposez que la propriété littéraire de Pascal, de Moliere, de La Fontaine n’eùt pas été éteinte au bénéfice de la Communauté, ne serions-nous pas obligés de payer plus cher les œuvres de ces illustres génies? Et peut-on mettre l’intérêt de quelques-uns en balance avec l’intérêt de tous?

l’économiste.

“Quand les sauvages de la Louisiane veulent avoir du fruit, dit Montesquieu, ils coupent l’arbre au pied et cueillent le fruit. Voilà le gouvernement despotique.” Voilà le communisme, aurait ajouté l’auteur de l’Esprit des Lois s’il avait vécu de nos jours. En limitant la propriété littéraire que faites-vous? Vous en diminuez la valeur vénale.—Je fais un livre et j’offre à un libraire de le lui céder. Si la possession de ce livre lui est garantie à perpétuité, il pourra évidemment m’en payer et m’en [48] payera un prix plus élevé que si, vingt années après ma mort, cette propriété périt.

le conservateur.

Oh! ceci a bien peu d’importance dans la pratique. Combien peu de livres vivent encore vingt années après la mort de leurs auteurs?

l’économiste.

Vous me fournissez une nouvelle arme contre vous. Il y a deux sortes de livres, ceux qui ne durent pas et ceux qui durent. Votre loi limitative de la propriété littéraire laisse intacte la valeur des premiers pour amoindrir celle des seconds. Exemple: un homme de génie a écrit un livre destiné à traverser les âges; il va le porter à son libraire. Celui-ci peut-il payer cette œuvre immortelle beaucoup plus cher que le commun des œuvres destinées à l’oubli, après un succès éphémère? Non! car si l’œuvre ne périt pas, la propriété de l’œuvre périt, ou, ce qui revient au même, elle devient commune. Au bout d’un certain nombre d’années le détenteur en est légalement dépossédé. Votre loi respecte la médiocrité, mais elle met le génie à l’amende.

Aussi qu’arrive-t-il? C’est qu’on voit diminuer le nombre des œuvres durables et augmenter celui des œuvres éphémères. “Le Temps, dit Eschyle, ne respecte que ce qu’il a fondé.” A peu d’exceptions près, les chefs-d’œuvre que le passé nous a légués ont été le fruit d’un long travail. Descartes consacrait la plus grande partie de sa vie à composer ses Méditations. Pascal copiait jusqu’à treize fois ses Lettres provinciales avant de les livrer à l’impression. Adam Smith observait pendant trente années les phénomènes économiques de la société, [49] avant d’écrire son immortel traité de la Richesse des Nations. Mais quand l’homme de génie ne jouit point d’une certaine aisance, peut-il semer si longtemps sans recueillir? Pressé par l’aiguillon des nécessités de la vie n’est-il pas obligé de livrer encore vertes les moissons de son intelligence?

On déclame beaucoup contre la littérature facile, mais pouvons-nous en avoir une autre? Comment n’improviserait-on pas lorsque la valeur des œuvres laborieusement finies est raccourcie jusqu’à celle des œuvres improvisées? En vain, vous recommanderez aux hommes de lettres de sacrifier leurs intérêts à ceux de l’art, les hommes de lettres ne vous écouteront point et, le plus souvent, ils auront raison. N’ont-ils pas, eux aussi, des devoirs de famille à remplir, des enfants à élever, des parents à soutenir, des dettes à payer, une position à conserver? Peuvent-ils négliger, pour l’amour de l’art, ces devoirs naturels et sacrés?

On improvise donc et l’on se précipite dans les branches de littérature où l’improvisation est le plus facile. Dans la science, la même cause engendre les mêmes résultats déplorables. Ce n’est plus l’observation qui domine dans la science moderne, c’est l’hypothèse. Pourquoi? Parce qu’on bâtit une hypothèse plus vite qu’on n’observe une loi. Parce qu’on fait plus facilement des livres avec des hypothèses qu’on n’en peut faire avec des observations. A quoi il faut ajouter que l’hypothèse est souvent plus frappante. Le paradoxe étonne plus que la vérité. Il conquiert beaucoup plus vite le succès. Il le perd promptement aussi, sans doute. Mais, en attendant, l’improvisateur de paradoxes fait fortune tandis que le patient [50] chercheur de vérités se débat contre la misère. Faut-il s’étonner après cela si le paradoxe fourmille et si la véritable science devient de plus en plus rare?

le conservateur.

Vous négligez de dire que le gouvernement se charge de récompenser les hommes qui se distinguent dans la carrière des sciences et des lettres. La société a des récompenses et des honneurs pour les vrais savants et les vrais littérateurs.

l’économiste.

Oui; et ce n’est pas ce qu’il y a de moins absurde dans ce système absurde. Voyez plutôt! Vous dépréciez la propriété des vrais savants et des vrais littérateurs dans l’intérêt prétendu de la postérité. Mais je ne sais quel sentiment d’équité naturelle vous avertit que vous les spoliez. Vous prélevez donc sur la société un impôt dont vous leur allouez le produit. Vous avez un budget des beaux-arts et des lettres. Je suppose que les fonds de ce budget soient toujours équitablement répartis; qu’ils aillent directement à ceux-là que la loi atteint (et vous savez si l’hypothèse est fondée), cette indemnité en est-elle moins entachée d’iniquité? Est-il juste d’obliger les contribuables à payer un impôt au profit des consommateurs de livres de l’avenir? N’est-ce pas un communisme de la pire espèce que ce communisme d’outre-tombe?

le conservateur.

Où le voyez-vous ce communisme?

l’économiste.

Dans une société communiste, que fait le gouvernement? Il s’empare du produit du travail de chacun pour le distribuer gratuitement à tous. Eh bien, que fait le [51] gouvernement, en limitant la propriété littéraire? Il prend une partie de la valeur de la propriété du savant et du littérateur pour la distribuer gratuitement à la postérité; après quoi, il oblige les contribuables à donner gratuitement une partie de leur propriété aux savants et aux littérateurs.

Ceux-ci perdent à cette combinaison communiste, car la portion de propriété qu’on leur ravit est supérieure d’ordinaire à l’indemnité qu’on leur alloue.

Les contribuables y perdent plus encore, car on ne leur donne rien en échange de l’indemnité qu’on les oblige à payer.

Au moins, les consommateurs de livres y gagnentils quelque chose?

Les consommateurs actuels n’y gagnent rien, puisque les auteurs jouissent temporairement d’un droit de propriété absolu sur leurs œuvres.

Les consommateurs futurs peuvent, sans doute, acheter à meilleur marché les ouvrages anciens; en revanche, ils en sont moins abondamment pourvus. D’un autre coté, les livres qui traversent les âges subissent, sous le régime de la propriété limitée, tous les inconvénients attachés au communisme. Tombés dans le domaine public, ils cessent d’être l’objet des soins attentifs et vigilants qu’un propriétaire sait donner à sa chose. Les meilleures éditions fourmillent d’altérations et de fautes.

Parlerai-je des dommages indirects qui résultent de la limitation de la propriété littéraire; parlerai-je de la contrefaçon?

le conservateur.

Quel rapport voyez-vous entre la contrefaçou et la limitation légale de la propriété littéraire?

l’économiste.

Qu’est-ce donc que la contrefaçon, sinon une limitation de la propriété littéraire dans l’espace, comme votre loi en est une limitation dans le temps? Y a-t-il, en réalité, la moindre différence entre ces deux sortes d’atteintes à la propriété? Je dirai plus. C’est la limitation dans le temps qui a engendré la limitation dans l’espace.

Lorsque la propriété matérielle était considérée comme un simple privilége émané du bon plaisir du souverain, ce privilége expirait aux frontières de chaque État. La propriété des étrangers était soumise au droit d’aubaine.

Lorsque la propriété matérielle a été partout reconnue comme un droit imprescriptible et sacré, le droit d’aubaine a cessé de lui être appliqué.

Seule la propriété intellectuelle est demeurée assujettie à ce droit barbare. Mais, en bonne justice, pouvonsnous nous en plaindre? Si nous respectons la propriété intellectuelle moins que la propriété matérielle, pouvonsnous obliger les étrangers à la respecter autant?

le socialiste.

Soit! mais vous ne tenez aucun compte des avantages moraux de la contrefaçon. C’est grâce à la contrefaçon que les idées françaises se répandent au dehors: nos gens de lettres et nos savants y perdent, sans doute; mais la civilisation y gagne. Qu’importe l’intérêt de quelques centaines d’individus, en présence des grands intérêts de l’humanité!

l’économiste.

Vous employez en faveur des consommateurs étrangers l’argument dont vous vous serviez tout à l’heure, [53] en faveur des consommateurs futurs. Je me placerai pour le réfuter au point de vue de la consommation générale.

La France est peut-être le pays du monde où la production littéraire est la plus active et la plus abondante; cependant les livres y sont fort chers. On y paye 15 fr. un roman en deux volumes, tandis qu’en Belgique les deux mêmes volumes ne coûtent que 1 fr. 50 c. Faut-il attribuer cette différence de prix uniquement aux droits d’auteurs? Non pas! de l’aveu des intéressés eux-mêmes, elle provient principalement de l’exiguité du marché dont peut disposer le libraire français. Si la contrefaçon venait à être supprimée, les deux volumes, qui se vendent 15 francs en France, tomberaient probablement à 5 francs sur le marché général, peut-être plus bas encore. Dans ce cas, le consommateur étranger payerait 3 fr. 50 c. de plus que sous le régime de la contrefacon; en revanche, le consommateur français payerait 10 fr. de moins. Au point de vue de la consommation générale, n’y aurait-il pas évidemment avantage?

J’ai entendu, il y a quelques années, à la Chambre des Députés, M. Chaix-d’Est-Ange défendre la contrefaçon au point de vue de la diffusion des lumières. C’est grâce à la contrefaçon, disait-il, que les idées françaises pénètrent à l’étranger.—C’est possible, aurait-on pu répondre à l’illustre avocat; en revanche, c’est la contrefaçon qui empèche les idées françaises de pénétrer en France.

Les consommateurs étrangers payeraient nos livres un peu plus cher, si la contrefaçon cessait d’exister, et encore! mais nous leur en fournirions de meilleurs et [54] en plus grand nombre. N’y gagneraient-ils pas autant que nous-mêmes?

le conservateur.

Allons! je crois décidément que vous avez raison, et je me sens assez disposé à me rallier à la cause de la propriété littéraire.

l’économiste.

J’aurais pu développer encore quelques considérations sur l’extension et la stabilité que la reconnaissance entière de la proprieté littéraire donnerait non seulement à l’industrie des gens de lettres, mais encore à celle des libraires.... Mais puisque ma cause est gagnée, je n’insiste pas.

Si vous m’accordez la propriété littéraire, vous devez m’accorder aussi la propriété artistique.

le conservateur.

En quoi consiste la propriété artistique?

l’économiste.