VICTOR SCHŒLCHER

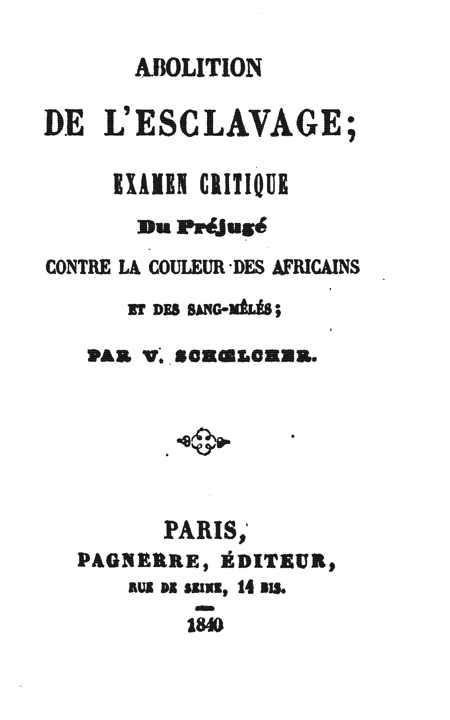

Abolition de l'esclavage. Examen critique du préjugé contre la couleur des africains et des sang-mêlés (1840)

[Created: 27 December, 2024]

[Updated: 27 December, 2024] |

|

This is an e-Book from |

Source

, Abolition de l'esclavage. Examen critique du préjugé contre la couleur des africains et des sang-mêlés. (Paris: Pagnerre, 1840).http://davidmhart.com/liberty/Books/1840-Schoelcher_Abolition/Schoelcher_Abolition1840-ebook.html

Victor Schœlcher, Abolition de l'esclavage. Examen critique du préjugé contre la couleur des africains et des sang-mêlés. (Paris: Pagnerre, 1840).

Editor's Introduction

To make this edition useful to scholars and to make it more readable, I have done the following:

- inserted and highlighted the page numbers of the original edition

- not split a word if it has been hyphenated across a new line or page (this will assist in making word searches)

- added unique paragraph IDs (which are used in the "citation tool" which is part of the "enhanced HTML" version of this text)

- retained the spaces which separate sections of the text

- created a "blocktext" for large quotations

- moved the Table of Contents to the beginning of the text

- placed the footnotes at the end of the book

- reformatted margin notes to float within the paragraph

- inserted Greek and Hebrew words as images

TABLE DES MATIÈRES

- Au Peuple. 5

- Avant-Propos 7

- Position de la question 19

- Antériorité de la question 24

- CHAPITRE Ier — des nègres en Afrique. 39

- § Ier. tous les voyageurs s’accordent à représenter l’état social des nations de l’intérieur de l’Afrique comme assez avancé. id.

- § II. Les Nègres, en Orient, où ils sont appelés à toutes les fonctions sociales, s’y montrent parfaitement égaux en intelligence avec les Blancs. 66

- CHAPITRE II. — la race noire en contact avec la civilisation. 78

- § Ier. Nègres illustres. Ibid.

- § II. Pendant la révolution de Saint-Domingue, les Blancs commirent plus de crimes que les Noirs. 107

- § III. Les Nègres en régime civilisé à Haïti. 112

- § IV. Les Nègres fondant une société libre à Liberta et à Sierra-Leone. 116

- CHAPITRE III. — abolition de l’esclavage. 122

- § Ier. Il est absurde d’arguer de la servitude antique pour justifier la servitude moderne. Ibid.

- § II. La servitude des Noirs est déclarée immorale par ceux-là même qui soutiennent encore le droit des maîtres. 129

- § III. Quoi qu’en disent les colons et leurs délégués, les esclaves veulent être libres. 135

- § IV. Il est faux de dire que les Nègres en état de liberté ne travaillent pas. 142

- § V. Affranchissement immédiat. Point d’apprentissage. 155

- § VI. La question de l’affranchissement n’est pas assez populaire en France. 163

- § VII. Détruire la servitude des Noirs est le moyen le plus efficace de détruire le préjugé contre la couleur des Africains. 165

- § VIII. Le mariage est incompatible avec la servitude. 176

- § IX. Résumé des moyens propres à extirper le préjugé contre la couleur des Noirs et à les moraliser. 178

- References

[5]

AU PEUPLE.↩

En dédiant ce petit volume au peuple, nous n’avons pas seulement dessein de témoigner de notre respect pour lui, nous voulons encore solliciter ses sympathies pour les douleurs des esclaves. Puisse notre livre pénétrer dans les ateliers, obtenir quelques-unes de ces heures saintes qu’on y dérobe à la fatigue pour les donner à d’austères études, et gagner à la cause de l’abolition de l’esclavage les généreux esprits auxquels nous nous adressons. Le peuple français, qui marche à la conquête de tous ses droits, le peuple français, qui chaque jour prend un sentiment plus éclairé de l’égalité humaine, ne doit pas oublier plus longtemps les Noirs qui souffrent, les Noirs, qui, moins heureux que lui encore, n’ont pas la possession d’eux-mêmes.

V. SCHŒLCHER.

[7]

AVANT-PROPOS.↩

L’abbé Grégoire a laissé dans son testament un legs de 1,000 fr. pour l’écrivain qui exposerait les meilleurs moyens d’effacer le cruel et absurde préjuge qui règne parmi les blancs contre les Nègres et les hommes de couleur.

La Société française pour l’abolition de l’esclavage a été chargée, par [8] les exécuteurs testamentaires, de décerner le prix offert par l’ancien évêque de Blois.

Deux fois elle a ouvert le concours, et deux fois aucun des concurrents n’a pu mériter les suffrages de la commission nommée pour apprécier leur travail.

L’ouvrage que nous soumettons au public est textuellement celui que nous avions envoyé.

Nous croyons devoir présenter ici le jugement que la commission en a porté :

« L’auteur du Mémoire numéro 3, ayant pour épigraphe : Toute cette polémique n’est de notre part qu’une concession faite à l’amour du bien, etc. s’est livré à des recherches pleines d’intérêt pour démontrer l’égalité intellectuelle des noirs et des blancs, et cette partie de son travail forme le complément du [9] curieux ouvrage de M. Grégoire lui-même sur cet objet, mais la question plus directement proposée aujourd’hui aux concurrents n’est pas assez nettement abordée dans le mémoire. Les moyens indiqués par l’auteur pour arriver au but nous ont paru peu précis, et nous avons pensé que cet ouvrage, dont le mérite est réel à plusieurs égards, appelait des perfectionnements qui le rendraient plus digne encore des suffrages de la Société ; nous vous proposons d’accorder simplement à l’auteur une mention honorable. »

(Rapport de M. P. A. Dufau, adopté

par la Société dans la séance du 20 juin

1838).

« Le mémoire numéro 3 est un travail étendu, consciencieux et fort [10] intéressant sous divers rapports ; malheureusement l’auteur s’est trop arrêté à cette vue fondamentale, que tout consiste ici dans l’abolition même de l’esclavage ; il en est résulté que son mémoire n’est, à l’exception des dernières pages, qu’un plaidoyer en faveur de l’émancipation, que l’auteur veut immédiate et générale, sans se croire obligé à indiquer les moyens d’y arriver [1] . Son ouvrage peut être [11] considéré comme un fort bon résumé de recherches déjà faites, auxquelles il en a ajouté parfois de nouvelles. Ainsi, après avoir examiné la question non résolue encore de l’antériorité de la civilisation éthiopienne, il extrait des relations de voyages tous les faits, si généralement inconnus parmi nous, qui constatent l’état social assez avancé auquel sont parvenues plusieurs nations nègres de l’Afrique intérieure ; puis empruntant, trop largement peut-être [2] , à un [12] remarquable écrit de l’abbé Grégoire lui-même, il résume les témoignages du progrès intellectuel présenté par quelques Noirs ; il passe de là à l’étât actuel d’Haïti, des établissements de Sierra-Leone et de Libéria, et enfin des colonies anglaises depuis le grand acte d’émancipation. La commission a rendu pleinement justice au mérite de cet exposé, et elle pense sans doute que la publication en serait utile au progrès de la question générale [13] d’affranchissement ; mais la majorité de ses membres n’a pas cru y trouver une solution suffisante de la question proposée. L’auteur, en effet, ne l’aborde nettement que vers la fin de son travail, et les moyens qu’il indique pour arriver à l’extinction du préjugé sont toujours subordonnés dans sa pensée à l’abolition de l’esclavage ; ils deviennent ainsi, en quelque sorte, l’accessoire au lieu d’être le fond même de l’ouvrage, et ne sont par conséquent pas présentés avec toute l’importance désirable. En résumé, si la Société avait eu à décerner un prix sur la question même de l’abolition de l’esclavage, la commission n’eût pas hésité à vous proposer de l’accorder au mémoire dont il s’agit ; mais elle a dû s’abstenir, puisqu’à son avis la question proposée ne saurait [14] être complètement confondue avec l’autre. »

(Rapport de M. Dufau, adopté dans la

séance du 3 juillet 1839).

Nous ne nous abusons pas sur ces éloges, où il entre sans doute beaucoup des consolations que l’on aime à donner aux vaincus, aussi n’aurions-nous point manqué de nous remettre à l’œuvre de nouveau pour nous présenter une troisième fois en lice, si nous avions espéré pouvoir satisfaire aux vues de la commission. Mais à notre sens il n’y a qu’un seul moyen de détruire le préjugé de couleur, c’est de détruire l’esclavage. Tous les concurrents, selon les rapports mêmes approuvés par la Société, ont été unanimes sur ce point, et c’est pour cela qu’aucun d’eux n’a pu être couronné.

[15]

Peut-être si l’abbé Grégoire revenait au monde, répondrait-il à la question posée, comme tous les concurrents ensemble.

Plus d’un membre de la Société d’abolition elle-même pense que le vénérable fondateur du prix ne l’a proposé contre le préjugé attaché à la couleur des Africains que par impossibilité de le proposer alors contre leur servitude. À cette époque, le droit sacré de tout homme blanc ou noir à l’indépendance n’était pas encore complètement acquis à l’humanité ; il fallait garder des ménagements, dont grâce aux immenses progrès du temps sur les hautes matières sociales, nous pouvons nous affranchir. Chaque année fait sa tâche.

Instruisons les Nègres, plaçons-les dans nos écoles et nos ateliers ; qu’importe après cela l’opinion que quelques [16] hommes isolés pourront garder d’eux et de leur intelligence. Est-ce bien vraiment lorsque les distributions universitaires viennent de proclamer les noms de tant de jeunes gens de couleur, qu’il faut s’attacher à combattre un préjugé dont les restes doivent infailliblement tomber avec les chaînes de leurs pères les esclaves.

Notre foi est si complète, si entière, si absolue à cet égard, que tout en respectant l’avis de la Société, nous en appelons au public le juge suprême.

Après tout, de quoi s’agit-il ? d’être utile à la cause de nos frères, les hommes noirs. Si le travail que nous publions peut contribuer au soulagement de leur sort et à leur délivrance, nous n’aurons rien à regretter. Tout mauvais instinct d’amour-propre s’évanouit dans une entreprise aussi noble et quand viendra [17] l’heure où l’un de nos rivaux gagnera la palme, nous nous réjouirons de son triomphe. Plus l’attention générale sera souvent appelée sur cette grave matière, plus il y a lieu d’espérer que la morale publique obtiendra enfin la destruction de l’esclavage des Noirs, cet exécrable legs de la barbarie antique qui déshonore la civilisation moderne.

[18]

Toute cette polémique n’est de notre part qu’une concession faite à l’amour du bien et au désir de ramener à la vérité ceux qui se trompent. Les Nègres, fussent-ils véritablement d’une espèce inférieure à l’espèce blanche, comme on le prétend ; l’Angleterre, ne dût-elle recevoir qu’une triste récompense de sa belle entreprise d’affranchissement, comme quelques intéressés l’assurent, les propriétaires d’hommes n’en seraient pas moins criminels de garder des esclaves sur les terres françaises, d’y maintenir une forme sociale que tous les bons esprits tiennent pour infâme et attentatoire à la dignité humaine.

[19]

ABOLITION DE L’ESCLAVAGE.

Position de la Question.↩

L’abbé Grégoire, cet ardent champion de la cause des Nègres, a voulu laisser un dernier témoignage de son amour pour la liberté et la justice. Il a inscrit dans son testament une somme consacrée à récompenser le meilleur mémoire sur cette question : Quels seraient les moyens d’extirper le préjugé injuste et barbare des blancs contre la couleur des Africains et des sang-mêlés [3] ?

C’est en l’état des choses un problème difficile à résoudre. Détruire l’absurde préjugé qu’ont tous les colons et un petit nombre d’Européens contre les Noirs et les sangs-mêlés est impossible tant que l’esclavage subsistera, autrement dit, les moyens [20] nécessaires pour arriver à l’extirpation de ce préjugé sont incompatibles avec l’existence de l’esclavage.

Le préjugé contre la couleur des Noirs se lie intimement au fait de la domination et de l’oppression physiques que l’homme blanc exerce sur le noir. Un préjuge analogue est inhérent à toute supériorité d’un homme sur un autre. Parmi les Européens, il existe quelque chose de cela entre nous et nos serviteurs à gages, comme autrefois entre les catholiques et les juifs, comme encore aujourd’hui entre les seigneurs russes ou polonais et leurs serfs ; mais le préjugé contre les Noirs tient surtout à l’incapacité cérébrale qu’on leur a toujours prêtée ; or, cette incapacité est devenue une certitude pour ceux qui l’admettent uniquement, parce que les uns se sont contentés de regarder les Nègres dans l’esclavage, et que les autres ont cru les maîtres sur parole. Nous ne contestons pas que l’état moral des esclaves dans les colonies ne puisse justifier cette opinion fatale à toute leur race ; nous les avons approchés, nous les connaissons, et nous savons jusqu’à quel point de dégradation ils sont descendus ; [21] mais c’est ici qu’il faut bien distinguer l’effet de la cause.

Les Noirs ne sont pas stupides parce qu’ils sont noirs, mais parce qu’ils sont esclaves. L’infériorité intellectuelle des hommes en servitude n’est pas chose nouvelle ; les comédies antiques sont pleines de traits contre l’imbécillité des esclaves. Aristote prétend tout net qu’ils n’ont qu’une demi-âme. Les Romains, malgré leurs marchands, leurs instituteurs, leurs médecins et leurs rhéteurs esclaves, n’avaient pas plus de considération pour la classe en général. — L’atrophie de toutes facultés d’esprit est au fond de toute servitude, blanche ou noire. — Il y a longtemps qu’Homère a fait dire à Eumée : « Le jour de l’esclavage, ainsi l’a voulu le puissant Jupiter, dépouille un mortel de la moitié de sa vertu. »

On parle de l’avilissement, de la stupidité des Noirs aux colonies ; mais n’est-ce pas le produit de l’esclavage, et l’esclavage n’a-t-il pas ce résultat partout où il existe, sur quelque nature d’hommes qu’il pèse de son poids de plomb ? Les blancs même d’Europe n’en éprouvent-ils pas les mêmes effets ? — « On [22] ne sait donc point ce que c’est qu’un serf, dit M. J. Czynski ? Croirait-on que ces malheureux, presqu’entièrement privés de leurs facultés intellectuelles, ont perdu l’usage de la parole ? Ils sont incapables de soutenir la plus simple conversation, d’échanger même quelques phrases sur des sujets domestiques. J’ai vu cent fois de pauvres serfs suer sang et eau pendant une heure pour expliquer une commission dont ils étaient chargés, et qu’un enfant libre de cinq ans aurait rendue en une minute. Le dictionnaire d’un serf est en harmonie avec ses occupations journalières, extrêmement limitées dans la monotonie d’un même cercle [4] . — « Que la Valachie, qui compte au moins 100, 000 esclaves dans son sein, ne les abrutisse pas par de mauvais traitements et d’absurdes corrections, jusqu’à les réduire à l’état d’idiotisme, etc. [5] . » —

Et pourtant le servage est bien moins horrible que l’esclavage il laisse à l’individu [23] bien plus d’exercice de son intelligence. — Les fauteurs de l’esclavage vont-ils dire que les serfs russes, polonais et valaques sont des Nègres blancs, des blancs de l’espèce noire et faits pour être esclaves ? L’esclavage abrutit blancs ou noirs, voilà toute la vérité, et il faut ajouter, à la honte des Français du Nord, qu’ils n’ont jamais rien fait pour l’amélioration du sort de leurs serfs et leur acheminement nécessaire à la liberté.

Nous voulons donc établir que la prétendue pauvreté intellectuelle des Nègres est une erreur créée, entretenue, perpétuée par l’esclavage ; conséquemment ce n’est point leur couleur mais la servitude qu’il faut haïr.

De cette façon, nous sommes amenés à diviser notre travail à-peu-près comme les orateurs sacrés divisent leurs discours. Dans une première partie nous irons avec les voyageurs en Afrique étudier les Nègres chez eux ; nous rapporterons des récits textuels, et nous examinerons si les Africains sont aussi barbares qu’on le croit. Dans la seconde, nous les verrons transportés en Amérique et trouvant assez de force au fond de leur âme pour soulever quelquefois leurs chaînes. Si nous [24] parvenons ainsi à démontrer que la nature les a doués de facultés semblables aux nôtres, nous aurons, selon notre avis, fort avancé la question ; nous aurons répondu presque complètement à la pensée de M. Grégoire.

Pour ce qui est d’extirper présentement le préjugé, nous exposerons dans une troisième partie que le principal, le meilleur moyen entre tous, ce serait d’émanciper nos esclaves pour les mettre à même d’égaler leurs maîtres.

Antériorité de la civilisation éthiopienne↩

Avant de passer outre, il y aurait peut-être une première question à soulever, celle de savoir si les Africains, au lieu d’être un peuple encore dans l’enfance, ne seraient pas, au contraire, un peuple tombé en décadence si les Nègres, après avoir été la souche de toute société policée, n’auraient point vu, antérieurement à l’histoire connue, le sceptre du monde aller en d’autres mains, comme depuis l’histoire connue on a vu l’Inde, l’Égypte, l’Arabie, la Grèce, autrefois [25] si lumineuses, s’obscurcir, s’éteindre et nous laisser à nous autres barbares d’Occident la tâche de l’avenir.

Fabre d’Olivet est de cet avis : « La race noire existait dans toute la pompe de l’état social ; elle couvrait l’Afrique entière de nations puissantes émanées d’elle ; elle connaissait la science de la politique et savait écrire. » La race blanche était alors, selon cet auteur, « à l’état sauvage [6] ».

« Quel sujet de méditation, dit Volney, de penser que cette race d’hommes noirs, aujourd’hui notre esclave, est celle-là même à laquelle nous devons nos arts, nos sciences et jusqu’à l’usage de la parole [7] ! »

La couleur noire étant, selon le philosophe Knight, l’attribut de la race primitive dans tous les animaux, il penche à croire que le Nègre est le type originel de l’espèce humaine [8] .

Hérodote et Diodore de Sicile, de tous les [26] anciens qui avaient écrit l’histoire de l’Égypte les deux seuls qui nous aient été conservés ; Hérodote et Diodore, qui avaient puisé les éléments de leur narration aux sources vives, aux traditions sacerdotales, s’accordent à voir dans quelqu’émigration éthiopienne le principe de la vieille civilisation de Thèbes. Hérodote, lorsqu’il parle des Colchidiens, les suppose de race égyptienne, par la raison qu’ils ont la peau noire et les cheveux crépus, et de plus qu’ils sont avec les Éthiopiens et les Égyptiens les seuls peuples qui pratiquent la circoncision [9] . Diodore est, par les mêmes motifs, du même sentiment sur l’origine égyptienne des habitants de la Colchide. C’est, à son avis, dans la grande expédition de guerre poussée par Sésostris à travers l’Inde et l’Asie, que ce conquérant aurait laissé quelques-uns de ses Égyptiens aux environs du Palu Méotide [10] . Diodore nous dit d’une manière formelle [27] « que les Éthiopiens regardaient les Égyptiens comme une de leurs colonies [11] . » Et le fait est que les Égyptiens ressemblaient considérablement aux noirs. La figure des sphinx a le type nègre ; les têtes des momies de la collection du Louvre sont tout-à-fait des têtes de nègres, grosses lèvres, nez épaté, bas de visage fort et carré. Hérodote, qui avait voyagé en Égypte, revient sur la couleur des Égyptiens dans l’exégèse qu’il fournit de la fable des Dodonéens : ceux-ci voulaient que leur fameux oracle eût été établi par des colombes noires ; Hérodote explique très-ingénieusement que ces colombes étaient des femmes, « car, dit-il, les Dodonéens, en ajoutant que ces prétendues colombes étaient noires, désignent clairement que les femmes étaient d’origine égyptienne [12] . »

Au surplus, les relations de métropole à colonies étaient perdues depuis longs siècles ; mais bien que l’Éthiopie se fût déjà isolée du mouvement humain, l’histoire cependant nous la montre de loin en loin manifestant sa [28] force et son intelligence ; ainsi l’on voit, dans Diodore [13] , un Actisanes, roi d’Éthiopie, déclarer la guerre au roi Amasys, le vaincre et faire tomber l’Égypte au pouvoir des Éthiopiens. Actisanes traita favorablement ses nouveaux sujets ; il adoucit la pénalité des codes et abolit la peine de mort que les lois prononçaient contre les simples voleurs : il se contenta de leur faire couper le nez. C’était le supplice des femmes adultères. Bien que la modification ne soit pas de notre goût, cette différence du nez à la tête tout entière nous semble passablement avancée pour un législateur nègre. — Ce ne fut qu’après la mort d’Actisanes que les Égyptiens purent recouvrer la liberté, et élurent un roi de leur nation, Mendès. Plusieurs siècles après, une nouvelle guerre met encore un Éthiopien, Sabacos [14] , sur le trône d’Égypte. Hérodote et Diodore s’accordent à dire qu’il se distingua par la douceur de son [29] règne : chose remarquable il va plus loin qu’Actisanes ; il abolit tout-à-fait la peine de mort, et ordonne que le dernier supplice soit remplacé par des condamnations aux travaux publics ; « il jugea, selon Diodore, qu’en sauvant la vie à ces misérables, il changerait une cruauté infructueuse en une punition dont l’Égypte tirerait de grands avantages. » Ces idées de haute économie politique qu’apportent des rois éthiopiens sur des trônes conquis n’indiquent-elles pas que les spéculations sociales étaient poussées dans leur pays à de grandes profondeurs ? Avons-nous besoin de faire remarquer que la majorité des parlements européens n’a [30] pas encore atteint l’élévation de principes du roi noir Sabacos, qui ne remonte pas à plus de 740 ans avant notre ère. Après un règne de 50 ans, il abdiqua volontairement et quitta l’Égypte avec ses Éthiopiens.

Diodore consacre une bonne partie des livres II et III de son Histoire universelle à retrouver les traces déjà perdues alors de l’antique civilisation éthiopienne. Il s’étend volontiers sur ce sujet, qui l’intéresse évidemment par sa difficulté même. « Quelques auteurs originaires d’Égypte ont examiné la question dont il s’agit et s’accordent presque en tout. Pour moi, dans les temps que je voyageais en Égypte, je me suis rencontré avec des prêtres égyptiens et des ambassadeurs éthiopiens, et ayant recueilli avec soin ce que je leur entendais dire, sans manquer d’ajouter ce que j’ai trouvé dans les meilleurs historiens, j’ai composé cette partie de mon ouvrage de ce qui m’a paru le plus généralement avoué par les uns et par les autres [15] . » Les Éthiopiens se disent les premiers de tous [31] les hommes, et ils en donnent des preuves qu’ils jugent évidentes. Il est vraisemblable qu’étant situés directement sous la route du soleil, ils sont sortis de la terre avant les autres hommes. » — Ce vraisemblable, qui effarouche un peu d’abord, tient à des croyances cosmogoniques venues de l’Inde et que partagèrent plusieurs des premiers philosophes grecs : excusons Diodore le Sicilien. Quoiqu’il en soit, on voit que les conjectures des savants modernes peuvent s’appuyer au moins sur l’opinion que les anciens Éthiopiens avaient d’eux-mêmes. « Ils disent aussi que ce sont eux qui ont institué le culte des Dieux, les fêtes, les assemblées solennelles, les sacrifices, en un mot, toutes les pratiques par lesquelles nous honorons la Divinité. » Leurs offrandes passaient pour être les plus agréables aux Dieux. Ceux-ci ne manquaient jamais d’aller tous à de certains sacrifices annuels que leur faisaient les hommes noirs. Diodore [16] , pour preuve, cite Homère :

Jupiter aujourd’hui, suivi de tous les Dieux,

Des Éthiopiens reçoit les sacrifices.(Iliade, liv. II, v. 422.)

[32]

C’est qu’effectivement, à en croire les Éthiopiens, ils auraient envoyé à Priam un corps de 10,000 soldats sous la conduite de Memnon. « Ces barbares assurent que cela est ainsi raconté dans les annales de leurs rois. Ils soutiennent aussi que l’Égypte leur doit la plus grande partie de ses lois et la coutume de garder les corps de leurs parents dans l’endroit le plus apparent de leur maison [17] . Ils font remarquer que dans l’une et l’autre nation les prêtres observent les mêmes coutumes et que les rois portent un sceptre semblable. » Et comme si Diodore craignait que les ennemis des Nègres nous voulussent refuser aujourd’hui de voir leurs ancêtres dans ces Éthiopiens si ambitieux de toute civilisation, il termine en disant : « Presque tous les Éthiopiens ont la peau noire, le nez camus et les cheveux [33] crépus [18] . » Il a du reste rencontré des marchands éthiopiens qui, forcés en traversant la mer Rouge de relâcher sur les côtes, « y avaient vu un peuple qui n’avait jamais soif et ne savait ce que c’était que de boire. » — Encore un trait de similitude entre les Nègres et nous ; ceux qui viennent de loin mentent toujours.

Le chevalier Bruce, qui explorait en 1768 les lieux où fut autrefois la grandeur civilisatrice des Éthiopiens, confirme tout-à-fait les récits et les opinions que nous venons de rapporter.

« Les Abyssiniens conservent une tradition qu’ils disent avoir eue de temps immémorial ; c’est que, peu après le déluge, Cush, petit-fils de Noé et ses enfants passèrent en Afrique, où, encore épouvantés par le souvenir du déluge et ne voulant pas habiter les plaines, ils se creusèrent des demeures dans la roche des montagnes. Cependant à la fin ils commencèrent par bâtir au pied de leurs cavernes la ville d’Axum, avant même la naissance d’Abraham. Bientôt après ils étendirent leurs [34] colonies jusqu’à Atbara (la Nubie actuelle), où nous savons, par le témoignage d’Hérodote, qu’ils cultivèrent les sciences très-anciennement et avec beaucoup de succès. (Hérod., liv. II, chap. 29.) De là ils allèrent plus loin fonder Meroé (aujourd’hui Gerri), et ne perdirent pas de temps pour s’avancer jusqu’à Thèbes, que nous savons bâtie par une colonie d’Éthiopiens. Partout ils s’occupaient d’astronomie avec ardeur [19] . » « Les noirs éthiopiens qui s’établirent au-dessus de Thèbes consacrèrent beaucoup de soins aux lettres, ils réformèrent les caractères hiéroglyphiques, et, n’en doutons pas, ils inventèrent l’alphabet syllabique dont on se sert jusqu’à présent en Abyssinie [20] . » Bruce a vu à Axum, en Abyssinie, « de prodigieux fragments de statues colossales, » et à Gerri des ruines qu’il n’hésite pas à leur attribuer [21] . « Pour moi, je pense qu’Axum fut la superbe [35] métropole de ce peuple commerçant, de ces Troglodites éthiopiens, appelés avec plus de propriété Cushites, parce que, comme je l’ai déjà expliquée les Abyssiniens ne bâtissaient point anciennement de cités ; et on n’en trouve aucunes ruines dans toute l’étendue de leurs pays. Mais les Nègres, les Troglodites, que l’Écriture désigne sous le nom de Cushs, ont élevé en beaucoup d’endroits des édifices très grands, très-magnifiques et très-coûteux. Par exemple, à Azab, les monuments de ce peuple semblent avoir été dignes des richesses d’un pays qui fut, dès les premiers âges, le centre du commerce de l’Inde et de l’Afrique, et dont, quoique païenne, la souveraine fut donnée comme un modèle aux autres nations, et choisie pour contribuer à l’édification du premier temple que l’homme ait élevé au vrai Dieu [22] . » « On ignore d’où dérivent les noms de leurs mois, mais il est certain qu’ils n’ont de signification dans aucune des langues qu’on parle en [36] Abyssinie. Ces noms qu’ils ont conservés sont peut-être plus anciens encore que ceux des Égyptiens ; ils furent vraisemblablement employés par les Cushs avant les calendriers de Thèbes et de Meroé. » (Liv. v, ch. 12.) « Toute cette chaine de montagnes qui va de l’est à l’ouest, renfermant Derkim et Atbara au sud, et où commencent les contrées montueuses de l’Abyssinie (c’est l’Éthiopie ancienne), est habitée par les Nègres cushites, aux cheveux laineux, qui, après avoir été le peuple le plus cultivé de l’univers, est tombé par un destin étrange dans une ignorance brutale, et se voit maintenant chassé par ses voisins au fond de ces mêmes forêts, où il vivait jadis au sein de la liberté, de la magnificence et du luxe. » (Liv. ii, ch. 1er.) Ces Nègres troglodites (Troglodites, habitants des cavernes), qui fondèrent les premières écoles de sciences, pénétrèrent, pour échapper aux pluies des tropiques qui les empêchaient une partie de l’année de faire des observations correspondantes à celles de leurs frères de Thèbes et de Meroé, pénétrèrent au-delà des tropiques du sud et s’établirent dans de [37] hautes montagnes appelées Sofala, qui recélaient beaucoup de mines d’or et d’argent, et qui devinrent la source de leurs richesses. (Liv. ii, ch. 3.)

Les montagnes de Sofala sont enfermées dans cette partie prolongée de l’Afrique que l’on nomme aujourd’hui Cafrerie. Le moine dominicain Juan dos Santos, qui a vu les mines de Sofala en 1586, dit qu’elles paraissent avoir été exploitées depuis les premiers siècles. Près de ces excavations, il subsiste encore des restes considérables de bâtiments construits avec des pierres et de la chaux, et tous les Cafres gardent parmi eux la mémoire que ces ouvrages ont appartenu autrefois à la reine de Saba, et qu’ils furent bâtis dans le temps du commerce de la mer Rouge et pour ce commerce [23] .

Nous ne pousserons pas plus loin la proposition de la civilisation antérieure des Africains ; elle ne serait point en son lieu, et nous ne possédons pas d’ailleurs toute la science qu’exigerait une telle question. Nous [38] avons voulu seulement l’indiquer, afin de montrer que si les colons ne tarissent point sur la stupidité native des Noirs, il est de très-savants hommes qui ont trouvé ces Noirs assez bons pour en faire les éclaireurs de l’humanité. — Encore un mot : quand nous parlons de l’illustration de l’Éthiopie nous ne prétendons pas l’étendre à toute l’Afrique ; nous avons en vue de démontrer qu’une race nègre a été civilisée, ce qui ne prouve pas, cela est clair, que la race entière l’ait été, mais bien qu’elle est susceptible de l’être, et ce dernier point est le seul auquel tendent nos recherches.

[39]

CHAPITRE I. LES NÈGRES EN AFRIQUE.↩

§ I. — Tous les voyageurs s’accordent à représenter l’état social des nations de l’intérieur de l’Afrique comme assez avancé.

C’est une chose importante pour notre thèse que la grande majorité des voyageurs qui ont visité l’Afrique ; Hollandais, Français, Anglais en sont revenus avec des idées favorables aux Nègres. Mungo Park, le premier, nous fournit de précieux renseignements de toute nature [24] .

La ville de Sego, capitale de Bambara, consiste, nous apprend-il, en quatre grandes [40] divisions ou quartiers, que traverse la rivière Joliba ou Niger. Les mosquées, les maisons de deux étages, construites en argile, les bateaux couvrant le fleuve, la population, qu’il estime d’environ 30,000 âmes ; les campagnes cultivées des environs, tout lui présenta un aspect de civilisation qu’il ne s’attendait pas, dit-il, à voir au centre de l’Afrique. Dans tout le pays des Mandingues il a trouvé des étoffes de coton tissées et teintes sur les lieux, puis converties en vêtements cousus avec des aiguilles de fabrique indigène. Il a vu exercer des industries de toutes espèces. « Les Nègres composent avec un de leurs grains une bière excellente, en faisant fermenter la semence à-peu-près comme on traite l’orge en Angleterre. Ils font de la poudre, manufacturent des poteries d’une grande solidité, tannent les peaux de bœufs, de moutons ou de chèvres, et ont acquis l’art de les teindre en jaune et en rouge d’une manière inaltérable. L’intérieur du pays des Mandingues abonde en riches mines de fer, que les habitants savent exploiter ; les fourneaux dont ils se servent pour la fonte du minerai sont d’une construction simple et parfaitement adaptée [41] à l’objet. » — « Pendant mon séjour à Kamalia, je sus qu’il y avait un fourneau non loin de la hutte ou je logeais ; le propriétaire et les ouvriers ne firent aucune difficulté de me laisser voir leurs travaux. Avec ce fer d’une trempe un peu molle, ils fabriquent des lances, des boues, toutes les armes, tous les ustensiles dont ils ont besoin. Ils travaillent de même leur or natif ; non-seulement ils le savent fondre avec un sel alcali qu’ils préparent, mais ils en font des bijoux, tels que bracelets, colliers, pendants d’oreille. Ils tirent aussi l’or en fil et en fabriquent plusieurs ornements avec beaucoup d’intelligence et de goût. »

Dans le cours de sa marche à travers le royaume de Bambara, le voyageur anglais fut plusieurs fois redevable de ses moyens d’existence aux doutys des villes par lesquelles il passait. Les doutys possèdent en quelque façon l’autorité des maires chez nous. Leurs fonctions consistent à entretenir l’ordre, à percevoir les droits du fisc, ceux qu’on impose aux voyageurs, et à présider toutes les assemblées qui ont pour but l’administration de la justice. Les jugements ont lieu en [42] plein air avec une solennité convenable. Le tribunal, appelé palaver, est composé des anciens du village ; les deux parties discutent contradictoirement et librement ; les témoins sont entendus avec attention, et tout cela est public ; « les avocats égalent dans l’art de la chicane les plus habiles plaideurs d’Europe. »

Voilà le peuple qu’on nous représente comme grossier et absolument sauvage ; voilà les hommes pour lesquels un ancien délégué des Colons de la Guadeloupe dit « que l’esclavage est un moyen de perfectionnement social, une initiation aux bienfaits de la civilisation [25] ». Le bâton de créole élément de civilisation !!

L’amour de la vérité est une des premières leçons qu’une mère mandingue donne à son enfant. Mungo Park rencontra une vieille femme qui suivait le corps de son fils blessé mortellement, elle pleurait beaucoup, et la seule consolation qu’avait cette infortunée était de s’écrier : « Jamais il ne dit un mensonge, jamais, jamais. »

[43]

Mungo Park éprouva plusieurs fois la charité des Nègres. Il raconte entre autres une aventure pleine de grâce et d’un charme austère. « Je fus obligé, c’était près de Ségo, de m’asseoir au pied d’un arbre sans avoir rien à manger. Vers le soir, une femme revenant des travaux de la campagne s’arrêta pour m’observer, et, remarquant mon air fatigué, elle s’informa de ma situation. Je l’en instruisis en peu de mots ; alors elle prit la bride de mon cheval que j’avais déjà dessellé, et d’un air de bonté me dit de la suivre. Elle me conduisit dans sa hutte, alluma une lampe, étendit une natte, m’engagea à me coucher et sortit. Elle revint bientôt avec un poisson à la main, le fit griller légèrement sur des cendres, et me le donna à manger. Après avoir ainsi accompli les devoirs de l’hospitalité, ma respectable hôtesse me montra la natte du doigt et me dit que je pouvais dormir là en toute sécurité. Puis s’adressant aux autres femmes de sa famille qui étaient venues et s’occupaient à me regarder avec étonnement, elle leur dit de prendre leur ouvrage habituel qui consistait à filer du coton. Elles se livrèrent [44] à cette tâche une partie de la nuit. Elles entremêlaient leur travail de chansons. J’en remarquai une qu’elles improvisèrent et dont j’étais moi-même le sujet. Une jeune fille chantait seule, et de temps en temps ses compagnes joignaient leurs voix à la sienne en forme de chœur. Ce chant était modulé sur un air doux et plaintif ; j’en ai retenu les paroles dont voici la traduction littérale :

Le vent mugit dans les airs ; la pluie tombe à flots précipités ; le pauvre homme blanc, faible et abattu, est venu s’asseoir sous notre palmier. Hélas ! il n’a point de mère pour lui présenter du lait, point d’épouse pour lui moudre son grain.

Le Chœur : Prenons pitié du pauvre homme blanc il n’a point de mère pour lui présenter, etc.

Les vierges grecques du sublime aveugle ont-elles une simplicité de mœurs plus délicate, une voix plus gracieuse que celle des vierges africaines qui improvisent et chantent doucement pour endormir l’homme pâle recueilli par leur sœur ? Peut-être la fille de cette bonne femme ou de quelqu’une de ces [45] charmantes fileuses a-t-elle été volée à sa mère, livrée à un négrier, et creuse-t-elle aujourd’hui la terre sous le fouet d’un commandeur !

Dans une autre occasion, Mungo Park, racontant comme il a vu à Jumba chez les Feloofs un frère venir plein de joie au devant d’un frère absent depuis quatre années, et une vieille mère aveugle toucher les bras et le visage de cet homme avec une tendre anxiété, ajoute : « Je sentis alors que si la nature a mis quelque différence entre les hommes dans la conformation du visage et la couleur de la peau, elle n’en a mis aucune dans l’expression des sentiments naturels qu’elle a déposés au fond de tous les cœurs ! »

Nous ne pouvons résister au plaisir de citer un épisode délicieux du voyage du major Denham, qui rentre tout-à-fait dans l’idée que vient d’exprimer Mungo Park. Au milieu d’une expédition que le major fit dans le Mandara, il s’arrête à Yeddie, petit village près de la ville d’Angornou. On entoure sa case comme à l’ordinaire, mais il n’y laisse entrer que trois ou quatre femmes à la fois. « J’en vis près d’une centaine ; il y en avait de très-jolies et d’une naïveté [46] charmante. Je n’avais qu’un miroir à leur montrer, c’était probablement ce qui pouvait leur faire le plus de plaisir. L’une insista pour amener sa mère, une autre sa sœur, afin de voir la figure de celle qu’elle chérissait le plus réfléchie à côté de la sienne propre, ce qui semblait leur causer une satisfaction extrême, car en voyant l’image répétée dans le miroir, elles embrassaient à plusieurs reprises l’objet de leur affection. Une femme très-jeune et de la physionomie la plus intéressante, ayant obtenu la permission d’apporter son enfant, revint un instant après en le tenant dans ses bras ; elle était réellement transportée de joie ; des larmes lui coulèrent le long des joues quand elle aperçut le visage de l’enfant dans le miroir, et le bambin frappait des mains en signe du contentement qu’il éprouvait, en se voyant dans la glace [26] ».

« Si dans cet endroit ou dans toute autre [47] partie de mon journal, dit le major Denham en finissant (ch. 7), on trouve que j’ai parlé trop favorablement des Africains au milieu desquels nous nous trouvions jetés, je répondrai simplement que je les ai dépeints tels que je les ai vus ; hospitaliers, bienfaisants, honnêtes et généreux. Jusqu’au dernier moment de ma vie, je me les rappellerai avec affection. Oui, il y a dans le centre de l’Afrique plus d’un enfant de la simple nature qui se distingue par des principes et des sentiments dont s’honorerait le chrétien le plus civilisé. (Chap. 7.) »

Mungo Park, qui est un homme éclairé, mais très-simple, et qui n’a évidemment pas de parti pris dans un sens ni dans l’autre, penche de même toujours en faveur des Nègres, lorsqu’il compare le bien et le mal qu’il a trouvés chez eux. « D’un autre côté, pour compenser cette disposition au vol, quand même je la supposerais inhérente à leur nature, je ne puis oublier la charité désintéressée, la tendre sollicitude avec laquelle ces bons Nègres, depuis le roi de Ségo jusqu’aux pauvres femmes qui en divers temps me reçurent, mourant de faim, dans leurs [48] chaumières, compatirent à mes malheurs et contribuèrent à me sauver la vie. Je dois au reste plus particulièrement ce témoignage aux femmes qu’aux hommes. Ceux-ci, comme le lecteur a pu le voir, m’ont quelquefois bien accueilli, mais quelquefois très-mal. Cela variait suivant le caractère particulier de ceux à qui je m’adressais. Dans quelques uns, l’endurcissement produit par l’avarice, dans d’autres, l’aveuglement du fanatisme avaient fermé tout accès à la pitié ; mais je ne me rappelle pas un seul exemple de dureté de cœur chez les femmes. Dans ma plus grande misère et dans toutes mes courses, je les ai constamment trouvées bonnes et compatissantes, et je peux dire avec vérité, comme l’a dit éloquemment avant moi mon prédécesseur, M. Leydyard : « Je ne me suis jamais adressé à une femme que je n’aie reçu d’elle une bonne réponse. Si j’avais faim ou soif, si j’étais mouillé ou malade, elles n’hésitaient pas, comme les hommes, à faire une action généreuse. Elles venaient à mon secours avec tant de franchise que, si j’étais altéré, le breuvage qu’elles m’offraient en prenait [49] une douceur extrême, et si j’avais faim l’aliment le plus grossier me paraissait un mets délicieux. »

« La tendresse maternelle, qui ne connaît ici ni la contrainte, ni les distractions de la vie civilisée, est remarquable chez ces peuples. Le plus tendre retour de la part des enfants en est la récompense. – « Frappez-moi, me disait mon domestique, mais ne maudissez pas ma mère ! » J’ai vu partout régner le même sentiment, et j’ai observé dans toute l’Afrique que le plus grand affront qu’on pût faire à un Nègre, c’était de parler avec mépris de celle qui l’avait mis au monde. » Dites, dites encore que ces hommes et ces femmes-là sont d’une stupidité bestiale et que, quand ils arrivent aux colonies, il faut leur montrer à manger [27] !

Tout le monde sait que les Nègres aiment passionnément la musique. Parmi de nombreux instruments, le voyageur anglais cite le kouting, espèce de guitare à trois cordes, le simbing, petite harpe à sept cordes, et la korro, grande harpe à dix-huit cordes. [50] Mungo Park a partout rencontré de certains chanteurs improvisateurs, vrais bardes africains. Il n’y a pas de fêtes sans un jilly-kea : « on en trouve plusieurs dans chaque ville. Ils improvisent des chansons en l’honneur de leurs chefs ou de toutes les personnes disposées à donner un solide dîner pour un vain compliment. Une fonction plus noble de leur profession consiste à raconter les événements historiques du pays. C’est pour cela qu’à la guerre ils accompagnent les soldats sur le champ de bataille, afin d’exciter en eux une noble émulation en leur chantant les hauts faits de leurs ancêtres. »

Bruce, en revenant de son voyage d’Abyssinie, a passé par le Sennaar, dont tous les habitants parlent arabe outre leur langue natale. Les Nègres qui fondèrent ce royaume sortaient de la rive occidentale du fleuve blanc, et conquirent le pays sur les Arabes, lesquels sont restés leurs tributaires. Ce sont eux qui bâtirent la ville de Sennaar ; ils y ont des registres où Bruce trouva le nom de tous leurs rois et la date de leur règne par ordre chronologique, depuis l’an 1504, époque de la conquête. Ces Nègres appelés originairement [51] Shillooks pratiquent, comme leurs voisins les Nubas et les Gubas, l’inoculation de la petite vérole, « de temps immémorial [28] ».

Les habitants du pays de la Houssa, selon Horneman [29] , donnent aux instruments tranchants une trempe plus fine que ne le savent faire les Européens ; leurs limes sont supérieures à toutes celles de France et d’Angleterre. »

M. G. Mollien met en tête de sa préface résumée [30] : « Mes récits serviront à prouver que les Nègres, que nous regardons comme des barbares, loin d’être dépourvus de connaissances ne sont guère moins avancés que la plupart des habitants de la campagne en Europe. La religion de Mahomet, qu’ont embrassée presque toutes les nations Africaines que j’ai rencontrées, a éclairé leur esprit, adouci leurs mœurs, et détruit chez elles ces coutumes cruelles que conserve l’homme dans l’état sauvage. » Le [52] même auteur devenu consul général de France à la Havane, a écrit depuis que ces Africains « aussi avancés que la plupart de nos paysans d’Europe » gagnaient par l’esclavage sous le rapport moral [31] !

Caillé, qui avait pénétré jusqu’à Tombouctou, Caillé dont le courage honorait tant la France et que la France a laissé mourir oublié, a vu, dans tous les pays qu’il a parcourus pour arriver à Jenné, de la monnaie, des marchés, des douanes et même des mendiants. N’est-ce pas de la civilisation ? Laissons-le parler lui-même [32] . « Le peuple qui habite les bords de la fameuse rivière d’Hioliba (sans nul doute le Joliba de Mungo Park, c’est-à-dire le Niger) est industrieux ; il ne voyage pas, mais il s’adonne aux travaux de la campagne, et je fus étonne de trouver dans l’intérieur de l’Afrique l’agriculture à un tel [53] degré d’avancement. Près de la rivière de Saranto, je vis de très-beaux champs de riz en épis, et des bergers aux environs gardant des troupeaux de bœufs. Ils avaient des flageolets en bambou desquels ils tiraient des sons très-harmonieux. »

Arrivé à Jenné, voici ce que dit Caillé : « Le chef a établi des écoles publiques en cette ville, où tous les enfants vont étudier gratis. Les hommes ont aussi des écoles suivant les degrés de leurs connaissances. Les habitants de Jenné sont très-industrieux et très-intelligents. On trouve dans cette ville des tailleurs, des forgerons, des maçons, des cordonniers, des emballeurs, des portefaix. Elle expédie beaucoup de marchandises à Tombouctou, on y fait le commerce en gros et en détail ; il y a des marchands, des négociants, des pacotilleurs, et dans toute la contrée on se sert de monnaie comme moyen d’échange. » — Tous manifestent une égale surprise en présence de ce qu’ils rencontrent de bien. Ils étaient si persuadés au départ qu’ils allaient chez des sauvages, qu’aucun d’eux ne put s’empêcher de [54] faire cette même remarque : on se sert de monnaie comme moyen d’échange.

Caillé en parlant des écoles établies à Jenné nous fait souvenir que Mungo Park en a également rencontré dans le Mandingue et le Bambara. Parmi les cent trente esclaves qu’emportait le Négrier sur lequel Mungo passa en Amérique, il en compta vingt-cinq qui avaient été en Afrique de condition libre ; ceux-là pour la plupart, dit-il, étaient musulmans et savaient écrire un peu d’arabe (chap. 26). — Il ne faut pas du tout croire en effet que ces Nègres, qu’on nous représente encore comme à l’état sauvage, ignorent l’art de transmettre la pensée au moyen des signes. Bruce a trouvé l’écriture dans tout le royaume de Sennaar, comme dans celui d’Abyssinie. Le major Denham avec Clapperton l’ont vu de même en usage chez les Bournouens et les Felatah, au nord de l’Afrique. Le Major eut à Tripoli quelques renseignements sur Tombouctou, grâce à deux lettres écrites de cette ville qui lui furent communiquées par un conducteur de caravanes. — « J’ai lu des livres qui parlaient des chrétiens » lui dit Thar, chef d’un peuple [55] appelé les Dogganah sur les rives orientales du lac Tchad. Ce même chef voulait écrire une lettre au roi d’Angleterre [33] .

Écoutons maintenant les frères Lander au retour de leur premier voyage : « il nous arrive journellement d’être salués sur la route par des acclamations bienveillantes et des souhaits tels que ceux-ci : J’espère que vous trouverez le sentier commode ! Dieu vous bénisse, hommes blancs ! » « À mesure que l’on approche de Yaourie, on aperçoit de tous côtés de vastes champs cultivés en blé, en riz, en indigo et en coton. Les laboureurs occupés à ces cultures sont accompagnés d’un tambour qui, par le son de son instrument, les anime et les aiguillonne au travail. » Ces Nègres si barbares, ils ont mis en pratique une des pensées les plus fécondes de Fourier !

Citons encore un passage de ce premier voyage des frères Lander : « La toile que fabriquent les habitants de Zangoskie est aussi belle que celle de Nesffé. Les robes et les [56] pantalons qu’ils en font sont parfaits et ne déshonoreraient pas une manufacture anglaise. Nous avons vu aussi des bonnets qui ne sont qu’à l’usage des femmes. C’est un tissu de coton entremêlé de soie, et d’un travail exquis ».

Dans son journal du voyage de 1832, où les intrépides Lander périrent si fatalement, M. Laird ne présente pas les Nègres sous un jour moins heureux. — Les Anglais remontent le fleuve du Nun et le Niger, dont ils trouvent les bords peuplés de villes et de villages. Au dessous d’Eboé, où se récolte particulièrement l’huile de palmier, ils trouvent Attah, placée avec un discernement parfait à l’entrée de la vallée du Niger, puis, en remontant le Niger, la ville Bocqua où, tous les dix jours se tient sur un banc de sable une foire qui dure trois jours et à laquelle se rendent des milliers de marchands.

« Les rives du fleuve à l’embouchure du Shary qui vient se verser dans le Niger sont couvertes de villes et de villages ; j’en ai pu compter sept du lieu où nous étions. Entre Eboé et le confluent des fleuves, il ne peut y en avoir moins de quarante. Sous [57] le rapport intellectuel, ces peuples sont de beaucoup supérieurs à ceux des pays marécageux voisins de la mer. Ils sont rusés, de perception vive, de dispositions plus douces et d’habitudes plus paisibles. Le commerce entre les villes riveraines est actif ; il se fait par ventes et achats, jamais par échange. Il paraissait y avoir deux fois plus de négoce que sur le haut Rhin ; hommes et femmes trafiquent. Que l’on ne dise plus que les Nègres livrés à eux-mêmes ne veulent pas travailler ; c’est un préjugé suranné que les faits ont renversé. En 1808, l’importation de l’huile de palmier n’excédait pas 100 ou 200 tonneaux par an ; on en importe aujourd’hui 14,000. Il y a 20 ans, les bois africains étaient inconnus dans nos marchés, on en importe actuellement 13 à 15 chargements par an, et si l’on pense que ce commerce s’est développé en dépit de la traite, qu’il n’a été encouragé par aucune protection légale, par aucun motif politique, que malgré ces obstacles il s’est accru d’une manière uniforme et soutenue ; on sera convaincu qu’il n’y a pas de peuple plus intelligent pour le négoce [58] et de meilleure volonté que les Africains. » Je puis assurer, dit encore M. Laird, que les négociants Européens seront bien reçus par les habitants de l’intérieur de l’Afrique. Ils n’y trouveront aucune disposition hostile. Sur les bords du Niger, la vie et la propriété seront aussi en sûreté que sur les bords de la Tamise. La seule chose qui empêche les nations de l’intérieur de trafiquer avec les Européens établis sur la côte, c’est la terreur que porte avec lui le nom d’homme blanc, terreur fort habilement propagée par les peuplades de la côte, et qui tend à maintenir la désorganisation du pays produite par la traite. » — C’est un homme sur les lieux qui écrit.

On conçoit que le public ne sache rien de tout cela et qu’il ne veuille point recourir à ces sources, moins ardues pourtant et plus attrayantes qu’il ne croit ; mais que ceux dont le devoir est d’étudier sérieusement, de chercher le vrai, ne s’en donnent point la peine, c’est ce qui est impardonnable et c’est ce que font les ennemis des Noirs. On vient d’entendre les voyageurs ; eh bien ! il y a deux ans, on pouvait lire ceci dans un article de la [59] Revue de Paris [34] : « Il a été fait force systèmes pour ou contre les Nègres, ayant pour but d’établir ou de nier les facultés de leur esprit. Il y a un fait avec lequel tous les systèmes étaient inutiles, c’est que les Nègres sont en Afrique depuis que les Blancs sont en Europe, et que, durant trois mille ans de loisir qu’ils ont eus comme nous, ils n’ont su rien créer, ni arts, ni lettres, ni science, ni industrie. Ils n’ont pas tracé une route, ils n’ont pas bâti une maison ; ils n’ont pas formé un peuple. Voilà un fait qu’on l’explique comme on voudra, il s’accommode mal avec de la réflexion, de l’intelligence, de l’esprit de suite même à un médiocre degré. » — Mon Dieu ! s’il avait pu lire cela qu’aurait dit le brave capitaine Clapperton, lui qui parle des hôpitaux qu’il a vus en Afrique ? Voici ce qu’on trouve au journal de son excursion dans le pays de Haoussa [35] : « Les médecins de ce pays remplissent, comme jadis ceux d’Europe, les [60] « fonctions de barbiers. — La cécité est très-commune. Il y a dans l’intérieur des murs (il est à Kano) un quartier ou village assigné aux malheureux affligés de cette infirmité ; le gouverneur leur accorde quelques secours qui ne les empêchent pas de mendier dans les rues et marchés. Leur petite ville est de la plus grande propreté, et il n’y a que des aveugles et des esclaves qui puissent l’habiter. »

Si le lecteur avait moins souvent affaire à des écrivains aussi mal instruits que celui de la Revue, l’abbé Grégoire n’aurait sans doute pas eu à ouvrir le concours ; on ne serait pas obligé aujourd’hui de défendre les Nègres contre un déplorable préjugé trop légèrement conçu ; ils ne seraient pas regardés comme des bêtes brutes, et un peuple généreux comme le nôtre serait plus indigné qu’il ne l’est de les savoir dans l’esclavage ! — Écrire sans toute la conscience nécessaire est plus dangereux qu’on ne le croit.

Continuons nos recherches, elles se fortifient les unes par les autres.

M. Roger, ancien gouverneur de la colonie française du Sénégal, dit que, « dans [61] les villages du pays de Wallo, rive gauche du Sénégal, on rencontre plus de Nègres sachant lire et écrire l’arabe, qui est pour eux une langue morte et savante, que l’on ne trouverait dans nos campagnes de paysans sachant lire et écrire le français. Ces Nègres, lorsqu’ils s’abordent, ne se demandent des nouvelles de leur santé qu’après celles de leur âme. — Êtes-vous en paix ? est une question qu’un Noir Ghialof adresse toujours à son ami avant notre Comment vous portes-vous ? Ils ont les équivalents de nos bonjour, bonsoir, bonne nuit, et, de plus, ils ont une formule intermédiaire que l’on pourrait traduire par : bon midi, bon milieu du jour [36] . Certes, voilà des gens passablement policés pour des êtres que l’on ne supposait propres qu’à faire des esclaves ! Je pense devoir comparer les Nègres, que j’ai vus de près et longtemps, avec les paysans de plus d’une province de France. Blancs et Noirs, dans un état social pareil, ont un caractère pareil ce sont, quoi qu’on en puisse dire, les mêmes qualités [62] et les mêmes défauts, et, sous tous les rapports intellectuels et moraux, ce sont bien les mêmes hommes [37] . »

Dans un recueil de fables sénégalaises, publié en 1828, M. Roger fait connaître des fables africaines où les Nègres mettent en scène les hommes, les animaux et quelquefois les choses inanimées. Ils attachent à ces poésies un sens plutôt moral que satyrique. Ainsi que nous, ils prêtent à chaque bête un caractère particulier. Leur hyène est méchante et presque toujours dupe, comme le loup de La Fontaine ; leur lièvre, rusé et trompeur comme son renard. Le petit volume des fables recueillies par M. Roger est tout-à-fait remarquable ; citons-en une :

Une boule de beurre, une motte de terre,

N’ayant un jour ni feu ni lieu,

Roulaient en contrée étrangère.

Un voyage n’est pas un jeu ;

Pour vivre, en tous pays, il faut de l’eau, du feu.

Besoin s’en fit sentir à nos boules errantes.

La terre alla puiser de l’eau ;

Et la boule de beurre, à des flammes brillantes

[63]

S’en fut allumer un flambeau.

Toujours la sotte imprévoyance

Produit des résultats facheux

Qu’advint-il de leur imprudence ?

Elles fondirent toutes deux.

Le spirituel traducteur fait remarquer avec infiniment de raison qu’il est difficile de trouver un plus charmant trait d’esprit que celui de cette fable. « Le tour et la chute en sont d’une originalité remarquable. Est-il beaucoup d’Européens qui exercent avec autant de bon sens et de délicatesse la double prérogative humaine de penser et de parler ? »

On sait l’immense réputation que Lokman avait dans l’antiquité arabe comme fabuliste et comme philosophe. Mahomet le cite dans le Coran (ch. 31). Quelques auteurs penchent même à croire que l’Ésope des Grecs est le Lokman des Arabes [38] . Les Grecs s’étaient assimilés tant d’idées, tant de choses, tant d’hommes du passé ! Quoiqu’il en soit, Lokman était Nègre et en outre esclave comme Ésope.

[64]

La saillie ne manque pas plus aux Africains que le reste. John Newton, qui habita l’Afrique plusieurs années, accuse un Noir de fourberie. « Me prenez-vous pour un Blanc, répond l’autre avec fierté [39] ? » Ils ont aussi des aphorismes déliés jusqu’au paradoxe. Voici un proverbe africain : « Mieux vaut être couché qu’assis, assis que debout, debout que marcher, et mort que vivant. » Il n’est guère possible de faire de la paresse plus spirituellement. En fait de mépris, ils savent très-bien nous rendre celui que nous leur portons : Leur diable a la peau blanche. — On parle d’une espèce de répugnance qu’éprouveraient quelques Européens en voyant un Nègre pour la première fois. Chez les habitants de l’Afrique, il ne manque pas non plus de ces personnes nerveuses qui sentent de pareilles répulsions vis-à-vis d’un Blanc. Arrivé à Kouka, capitale du Bournou, le [65] major Denham met cette note en tête de son journal : « L’extrême blancheur de ma peau me rend encore ici un objet de pitié, d’étonnement et peut-être même de dégoût [40] . » Quelle que soit l’épiderme, l’homme est partout le même, hélas ! ce qui ne lui ressemble pas lui inspire d’abord dédain ou horreur. — Dans le nord de l’Afrique, toutes les grandes réceptions chez les chefs se font assis, le dos tourné. On ne doit pas regarder le sultan. À Kossery, ville du Loggoun, le sultan auquel le major Denham fut présenté voulut absolument savoir pourquoi ce voyageur, étant assis, penchait le visage de son côté. « Je répondis naturellement que tourner le dos serait, dans mon pays, un affront grossier, ce qui le fit rire de tout son cœur [41] . » Assurément nous ne ririons pas de moins bon cœur, si quelque marchand de Loggoun présenté à Louis-Philippe, commençait par s’asseoir en lui tournant le dos, et assurément, en cela nous serions tout aussi déraisonnables que le chef de Loggoun.

[66]

§ II. — Les Nègres, en Orient, où ils sont appelés à toutes les fonctions sociales, s’y montrent parfaitement égaux en intelligence avec les Blancs.

Une circonstance frappante et qui devrait influencer considérablement ceux qui ne peuvent se faire personnellement d’avis sur la question, c’est que tous les hommes, soit de science, soit d’imagination, que le hasard met en présence de faits positifs, sont amenés à s’étonner qu’on veuille refuser l’intelligence aux Nègres. Volney ne conçoit pas « que ce soit au milieu des peuples qui se disent les plus amis de la liberté que l’on ait mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l’espèce des Blancs [42] ! »

Nous voyons, dans un rapport du docteur Clot-Bey sur les hôpitaux du Caire, une note d’une valeur d’autant plus grande que ce médecin n’avait, selon ce qui paraît, aucune idée préconçue pour ou contre la vérité que nous cherchons à mettre en lumière.

[67]

« Vous avez su, par mes comptes rendus, que des Négresses et des Abyssiniennes apprenaient l’art des accouchements dans une école près celle de médecine. Treize élèves ont déjà appris à lire et à écrire très-correctement l’arabe. Sans négliger l’étude d’un traité d’accouchement qui a été traduit en cette langue, des démonstrations anatomiques et sur le mannequin leur ont été faites par une maîtresse européenne, mademoiselle Gault, professeur chargée de ce service. Mademoiselle Gault a trouvé ses élèves tellement avancées dans la science et douées de si bonnes dispositions qu’elle a pensé pouvoir leur apprendre le français sans préjudicier à leur spécialité. Ses élèves ont déjà fait des progrès remarquables ; leur aptitude étonne surtout lorsqu’on oppose ce qui se passe sous nos yeux aux déblatérations des pessimistes qui veulent refuser toute intelligence à la race noire. Il est vrai que les élèves dont nous parlons sont pour la plupart Abyssiniennes, et que celles ci forment une classe séparée, quoique marquées de signes extérieurs presque identiques tels [68] que les cheveux laineux, te teint presque noir, etc. : mais il n’est pas moins incontestable que, parmi les Négresses qui se trouvent dans l’école, il en est d’une aptitude qui ne le cède en rien à celle des autres races qui paraissent vouloir les exclure de la grande famille des êtres intelligents. »

M. Beaufort, capitaine d’état-major qui vient de passer plusieurs années en Égypte, au service du pacha, et qui a vu les Nègres de près, leur a gardé de la sympathie. Nous allons transcrire textuellement la note qu’il a bien voulu faire en réponse à nos questions ; nous n’y changeons pas un mot.

« Dans le principe, plusieurs bataillons de l’armée ont été composés de Nègres achetés ; la guerre et les maladies en ont emporté le plus grand nombre quelques-uns sont devenus sous-officiers et officiers, et sont tout aussi considérés que les Blancs. Généralement mous et paresseux, les Nègres sont néanmoins bons soldats ; à plusieurs époques, on en a vu dans l’Orient, s’élever à un rang distingué et montrer une bravoure et des talents remarquables.

[69]

« Si les Nègres se trouvent dans des conditions physiologiques moins favorables que certaines races blanches, il en est de même de certaines de ces dernières vis-à-vis des autres. L’éducation et des soins prolongés sur plusieurs générations devraient nécessairement modifier une telle race.

« Il y a en Orient beaucoup de Nègres libres et surtout affranchis ; ils se marient et vivent comme les Blancs. En résumé, là-bas où l’on rencontre toutes les nuances de peau, on fait fort peu d’attention à la couleur et l’on n’y attache aucune importance. »

Voilà pourtant des choses qu’il faudrait écouter. Ce sont des gens éclairés dignes de foi et désintéressés dans la question, que nous venons d’entendre ; ils concluent tous à l’intelligence des Nègres, à leur égalité possible avec nous.

M. Drovetti, consul général de France en Égypte, est encore un homme qui, placé, durant de longues années aux portes de l’Afrique, et mis en contact avec les Nègres, se prononce pour eux [43] . Il a reconnu, dans la [70] plupart des Africains qu’il a vus arriver des déserts, une sagacité naturelle dont les ateliers du pacha, pleins de ces Noirs, fournissent d’ailleurs des preuves convaincantes. M. Drovetti ne conteste pas un certain état d’inertie dans lequel vivent les peuples d’Afrique ; mais il est porté à s’en prendre aux localités. Mungo Park a la même opinion. Il faut considérer, dit le voyageur anglais, à propos de l’indolence qu’on reproche aux Nègres, « il faut considérer que la nature, leur fournissant d’elle-même les moyens de satisfaire leurs besoins, devient contraire à un grand développement d’activité. Comme ils ont peu d’occasions de disposer du superflu de leur travail, on conçoit sans peine qu’ils ne cultivent que la quantité de terre propre à leur subsistance. » — Nous ne voyons pas grand’chose à répondre à cela.

Ainsi en lisant Mungo Park, Horneman, Clapperton, Denham, Mollien, Caillé, les frères Lander, Laird, Newton, Bruce, et nous aurions pu citer encore Astley, Stedman, Cowper-Rose, Barbot, avec d’autres, s’il ne fallait s’arrêter ; on voit que les Nègres [71] ont chez eux des villes, du commerce, de l’agriculture des coutumes, des écoles, des hôpitaux ; qu’ils travaillent le coton, le cuir, le bois, les métaux, la terre ; qu’ils ont des lois et font des fables. Est-il nécessaire de pousser le négrophilisme à l’extrême pour conclure de là que les Noirs sont bien des hommes, faits comme nous pour la liberté. Qu’ils soient aussi policés que les Européens, personne n’est tenté de le soutenir mais qu’ils ne soient pas en Afrique fort loin de la barbarie, cela n’est plus soutenable. Colons et défenseurs de l’esclavage ! vous avez nié l’industrie de peuples que vous ne connaissiez pas ! c’est au moins de la légèreté !… Cette industrie est peu avancée, nous en convenons ; mais, assurément, ce n’est pas parce que ces peuples ont la peau brune. « Expliquez-nous alors, ainsi que le dit fort justement l’abbé Grégoire, pourquoi les hommes blancs ou cendrés d’autres contrées sont restés sauvages et même anthropophages. Vous ne contestez cependant pas leur égalité avec nous. Il est vrai que vous ne manqueriez pas de le faire si l’on voulait établir la traite chez eux ! »

Non ce qu’il y a à dire ce qui est vrai, [72] c’est qu’il n’est des Africains comme des Européens ; les peuples divers y sont plus ou moins doués de la nature, plus ou moins favorisés par le sol, le climat, les circonstances. Nous ne disons pas que tous les Nègres sont des hommes de génie, comme Christophe ou Toussaint-Louverture que toutes les Négresses sont des improvisatrices, poètes et musiciennes, comme celles qui veillèrent Mungo Park ; mais nous disons qu’il est faux et extravagant d’en faire des idiots, et que c’est avoir soi-même très-peu de cerveau que de bâtir sur leur angle facial, plus ou moins aigu, de petites théories physiologiques qui tendent à leur refuser à-peu-près toute intelligence. — Nous ne sommes pas non plus disposés à le cacher, notre tableau est vrai ; mais nous l’avons choisi. Il y a de plus sombres perspectives en Afrique ; les récits des voyageurs sentent bien aussi souvent le barbare : ils ont partout rencontré l’esclavage comme chez les Grecs et les Romains comme chez les Français et les Anglais ; presque partout le despotisme pour gouvernement, comme chez les Russes ; maintes fois ils ont trouvé des Nègres aussi superstitieux que des matelots [73] européens, aussi peu hospitaliers que des bourgeois de Paris. En voudra-t-on déduire leur stupidité originelle ? Si l’on envoyait esclaves à Kerwani, à Kamalia, à Sego ou à Jenné, les habitants de certains villages de France, les Nègres pourraient, avec autant de raison, faire de nous une nation d’êtres obtus. En vérité, d’ailleurs, cet argument de l’infériorité intellectuelle de la race noire comparativement à la race blanche paraît une étrange façon d’excuser sa mise en servitude. Cette infériorité fût-elle démontrée, je ne vois pas bien quelle puissance on en pourrait tirer, en bonne logique, pour justifier un crime de lèse-humanité. Que répondraient donc MM. Mauguin, La Charière, Cools et F. Patron, si Pierre Leroux, Raspail, Broussais et Victor Hugo les voulaient condamner éternellement à les servir, sous prétexte que ces messieurs ne sont pas des hommes de génie ?

En admettant même que les Africains soient aussi arriérés qu’on le dit, serait-il bien rationnel d’arguer de trois mille ans d’impuissance pour leur contester toute aptitude à la civilisation ? Ont-ils jamais [74] communiqué avec elle ? Un peuple se fait-il tout seul ? Est-ce bien à elle-même que l’Europe doit ses connaissances et non à la fréquentation de nations déjà policées ? L’Espagne, la France, l’Allemagne, l’Angleterre, seraient peut-être encore cachées dans leurs sombres forêts et leurs marécages, si Rome, civilisée, elle, par les Étrusques et par la Grèce, n’était venue y porter l’illustration avec la guerre. L’histoire enseigne-t-elle que jamais aucun flambeau ait été jeté dans l’intérieur de l’Afrique [44] ? Les Romains mêmes n’y eurent d’établissements que sur les côtes. [75] Satisfaits d’avoir soumis les bords de la mer Rouge et de la Méditerranée, ils regardèrent la conquête du reste de l’Afrique et de ses déserts brûlants comme une entreprise dont la gloire n’aurait pas compensé les périls.

J’ai trouvé dans le Traité de législation de M. Charles Comte une note qui m’est toujours restée en mémoire à cause de son caractère de vive justesse : « Si les Nègres eussent changé de sol avec nous, peut-être feraient-ils aujourd’hui sur nous les mêmes raisonnements que nous faisons sur eux. » Déjà, du temps des Grecs les observateurs [76] avaient remarqué que les dispositions locales, les conditions géographiques et climatériques d’un pays engendrent chez ses habitants des coutumes et des idées qui finissent par constituer un caractère national.

Les Nègres, malgré tant de circonstances fâcheuses, malgré un climat dont la fécondité invite au repos perpétuel, seuls, livrés à eux-mêmes, privés de secours étrangers, se sont élevés, on l’a vu, à un certain degré d’organisation ; ils ont, à n’en plus douter, dépassé l’état sauvage et l’état barbare. Comment ne pas croire maintenant que, s’ils étaient appelés à un commerce honorable avec l’Europe, ils ne fussent bientôt capables de marcher de pair avec elle ? Ce serait une belle tâche et de nature à inspirer une noble ambition que de leur porter pacifiquement la lumière, de les gagner à la civilisation, d’établir entre eux et nous des relations qui leur fissent prendre un rôle dans le poème sublime de l’humanité. Il se trouvera, celui qui tentera cette grande fortune. Que faut-il après tout ? — Du cœur et du dévouement.

Regardez autour de vous, évoquez le génie de l’avenir ; n’est-il pas impossible que le [77] magnifique mouvement social dont notre siècle est témoin ne franchisse point, tôt ou tard, les déserts de feu qui semblent vouloir isoler le continent africain. Au milieu de la fusion qui tend à s’opérer, les nations nègres ne sauraient demeurer longtemps encore séparées du reste du globe ni de l’activité générale. Et qui peut dire les résultats futurs du contact fraternel de la race noire avec la race blanche ! Tous les hommes sont solidaires, tous les peuples du monde doivent s’assembler un jour en une immense communion, et, n’en doutons point, les Nègres viendront comme les autres s’asseoir au banquet de la grande famille humaine !

[78]

CHAPITRE II. LA RACE NOIRE EN CONTACT AVEC LA CIVILISATION↩

§ I. — Nègres illustres.

Nous avons montré les Nègres en Afrique ; examinons maintenant ce qu’une fois transportés en Europe, échauffés à notre foyer, ils peuvent faire et produire. Le cerveau humain s’aiguise par le travail, et pour qu’on puisse affirmer en toute connaissance de cause que la race noire n’est pas douée par la nature de toutes les facultés propres à l’espèce humaine, il faudra que, mise longtemps en contact avec notre civilisation, elle ne fournisse aucun homme supérieur ; jusque-là il n’est possible de la juger que sur échantillons [79] en quelque sorte. Et les échantillons sont assez beaux pour laisser bien augurer de l’avenir.

On dirait que M. Grégoire avait senti tout le premier qu’un des meilleurs moyens d’attaquer le préjugé qui met un peuple au rang des animaux, c’est d’écrire l’histoire de ceux de ce peuple qui ont mérité une place dans le souvenir des hommes. Sans crainte de commettre une bien grosse injustice, les juges pourraient à priori donner la palme du concours à son ouvrage : De la littérature des Nègres. Nous y puiserons de nombreux arguments ; nous ne saurions mieux faire.

Plusieurs Noirs ont été inscrits au livre des canonisés de l’Église. Sainte Iphigénie, Éthiopienne ; saint Esteban, roi des Éthiopiens acumites ; saint Antoine de Caltagirone et san Antonio de Noto. Les colons catholiques ne se doutent pas que, dans leurs oraisons collectives, ils s’adressent en même temps à quelques-uns de ces Noirs pour lesquels ils témoignent tant de dégoût.

L’histoire du Congo, par Prévost, nomme un evéque nègre qui avait fait ses études à Rome.

[80]

Parkinson, dans le récit de son voyage [45] , fait mention de plusieurs prédicateurs nègres, dont un était particulièrement renommé pour son éloquence.

La biographie du noir Angelo Soliman le représente comme un homme de cœur et d’esprit. À la guerre il se battit si bien qu’on lui offrit une compagnie. Angelo était attaché comme secrétaire au prince Wenceslas Lichtenstein. S’étant marié, malgré la volonté de Wenceslas, le prince se fâcha et Angelo dût quitter le palais ; il se retira dans une petite petite maison, où il vivait avec sa femme, Belge d’origine. Il élevait lui-même soigneusement sa fille unique, qui épousa un gentilhomme, lorsqu’après la mort du prince Wenceslas, l’héritier du nom rechercha Angelo pour le prier de surveiller l’éducation de son fils. Angelo revint donc au palais de Lichtenstein, où il mourut honoré. Il cultivait les belles-lettres et fréquentait les hommes les plus instruits,

Amo, né en Guinée, vendu et amené en Hollande vers 1707, étudie, devient savant. [81] parle latin, grec, hébreu, français, hollandais et allemand ; il fait des cours publics. Dans un programme, le doyen de la Faculté de philosophie de Wittemberg dit de lui : « Ayant discuté le système des anciens et des modernes, il a choisi et enseigné ce qu’ils ont de meilleur. » Il fut docteur de cette université et publia sa thèse, qui est une dissertation « sur les sensations considérées comme absentes de l’âme et présentes au corps » in-4o, 1734. Il paraît qu’il existe de lui d’autres ouvrages de cette nature, dont la vacuité même atteste la souplesse d’esprit qu’il faut avoir pour les traiter. La cour de Berlin le nomma conseiller d’état.

Ignace Sancho, né en 1729, à bord d’un négrier qui emmenait d’Afrique sa mère enceinte, fut assez heureux pour être conduit en Angleterre dès l’âge de deux ans. Au milieu des Blancs, il vécut comme un blanc. À sa mort on publia un recueil de ses lettres, qui eurent deux éditions. Il était lié avec les littérateurs du temps, et l’on trouve dans le troisième volume de cette correspondance une lettre de Sterne, où celui-ci le traite d’ami et lui dit que les variétés de la nature ne rompent pas [82] les liens de la consanguinité. Sterne, ensuite (car il n’est pas un homme éminent qui ait envisagé la question de l’esclavage des Noirs sans le condamner), Sterne, disons-nous, exprime ensuite son indignation de ce que certains hommes veulent abaisser une portion de leurs semblables au rang de brutes, afin de pouvoir impunément les traiter comme telles.

L’éducation seule fait l’homme ; or, il est peu d’exemples, que nous sachions, de tentatives d’éducation auprès des Nègres, qui n’ait été couronnée de succès. Dès qu’on l’excite, leur aptitude pour les travaux de l’intelligence se révèle, même sous l’infernale machine pneumatique de la servitude. Clenard, habitant de Lisbonne, écrit dans ses Variétés littéraires publiées à Paris en 1786 : « J’enseigne la littérature à mes Nègres ; je les affranchirai un jour, et j’aurai mon Diphilus comme Crassus et mon Tyron comme Cicéron. Ils écrivent déjà fort bien et commencent à entendre le latin. Le plus habile me fait la lecture à table. »

Jacques Derham, d’abord esclave à Philadelphie, devient, en 1788, un des bons médecins de la Nouvelle-Orléans. Bennaker, [83] esclave de Maryland, qui s’établit à Philadelphie après son affranchissement, y fit paraître vers la fin du siècle passé plusieurs ouvrages d’astronomie. Othello, à Baltimore, et Cugoano Oltobah, à Londres, où ce dernier était marié avec une Anglaise, publient, tous deux précisément dans la même année 1788, des livres contre la traite et l’esclavage. Celui de Cugoano a été traduit en français.

C’est Thomas Fuller, noir d’Afrique, à qui l’on demande combien de secondes avait vécu un homme mort à l’âge de 70 ans 3 mois 7 jours, et qui répond en moins de quelques minutes. L’un des interrogateurs prend la plume, vérifie, et prétend que Fuller s’est trompé. « Non, répond le Nègre, l’erreur est de votre côté vous oubliez les années bissextiles ; » et son calcul se trouve juste. « Les Nègres entendent merveilleusement l’arithmétique ; quand il s’agit de compter ce qu’ils ont à recevoir, je défierais qui que ce fut d’attraper le plus stupide d’entre eux en lui retenant la plus mince fraction de ce qui lui est dû [46] . »

[84]

Capitan, né en Afrique, élevé en Hollande, publie des élégies latines très-poétiques, et arrive à tant de science et de subtilité, qu’il prouve dans une dissertation d’une érudition considérable que l’esclavage des Noirs est la chose la plus juste du monde, ce qui ne l’empêche pas, missionnaire calviniste, de prononcer en hollandais des sermons imprimés à Amsterdam vers 1742. Quand je vous dis que les Noirs sont capables de tout !

Francis Willams, Nègre créole de la Jamaïque, est envoyé en Angleterre à l’université de Cambridge, y profite comme les autres, et adresse plus tard de bons vers latins à tous les gouverneurs qui se succèdent à la Jamaïque, où il était retourné s’établir. Puisque nous avons avancé que les Nègres nous ressemblaient, on ne peut pas espérer de les trouver tous bons et honorables.

Il n’en manquera pas cependant pour nous donner de grands exemples de vertu et de charité, Dikson [47]rappelle Joseph Rachel, [85] Nègre des Barbades, qui, s’étant affranchi par le négoce, acquit une grande fortune et la consacra à faire du bien. Il distribuait de l’argent aux pauvres, prêtait à ceux qui pouvaient rendre, et visitait les prisonniers auxquels il donnait des conseils et des aumônes.

M. Moreau de Saint-Méry [48]rend hommage à Jasmin Thommazeau, né en Afrique, vendu à Saint-Domingue, puis affranchi, lequel ayant gagné de l’argent, fonda au Cap, en 1756, avec sa femme, un hospice pour les Nègres et les hommes de couleur pauvres, et pendant quarante ans se voua à leur service.

Les investigations de l’abbé Grégoire offrent un résultat assez singulier, c’est que, dans les exemples qu’il a recueillis, on trouve à-peu-près des types de tous les caractères possibles de notre civilisation. Voilà maintenant Olandad Equiano, plus connu sous le nom de Gustave Vasa, qui, lui, est un véritable aventurier, un Gilblas courant le monde pendant de longues années, et finissant, comme [86] le héros d’Oviédo, par écrire ses mémoires. Enlevé d’Afrique, conduit aux Barbades, il gagne, perd et regagne sa liberté, fait toutes sortes de métiers, mène avec énergie une vie qu’il dispute à la fatalité, parcourt l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Turquie, le Groënland, et après trente ans d’orage vient se fixer et se marier à Londres, où il compose des mémoires authentiquement de lui dont la neuvième édition parut en 1794. Il y flétrit l’esclavage et propose entre autres choses des vues sur la direction d’un commerce européen avec l’Afrique.

Les Noirs devaient avoir aussi leur Épictète aux réponses laconiques et profondes. — Un maître secoue son esclave endormi. « N’entends-tu pas ton maître qui appelle ? » Le Nègre ouvre les yeux, qu’il referme aussitôt, et ses grosses lèvres murmurent : « Sommeil n’a point de maître. » On laissa cette fois dormir le pauvre philosophe.

Nous avons vu, il y a quelques mois, au théâtre de madame Vestris, à Londres, un acteur nègre qui est bon comique ; il jouait à côté du fameux Liston, et paraissait fort goûté du public. Mais où excellent les [87] Africains, c’est dans la poésie : ils sont presque tous poètes ; leurs œuvres, en ce genre, indiquent généralement une imagination mélancolique et très-élevée. Nous en citerons deux exemples ; le premier, dû au livre de l’abbé Grégoire ; le second, contemporain.

Phillis, Négresse, volée en Afrique à l’âge de sept ans, tomba par bonheur, en 1761, aux mains d’un négociant de Boston, riche et honorable, M. Wheatley, dont elle garda le nom. Elle apprit le latin, lut la Bible et fit des vers. Affranchie, elle épousa un Nègre qui étudiait de son côté, et de marchand épicier devint avocat sous le nom du docteur Peter. Il plaidait devant les tribunaux les causes de ses frères. La réputation qu’il acquit le mena à la fortune. Malheureusement ces deux personnes distinguées manquaient d’esprit de conduite. La douce et charmante poète eut le tort de négliger son ménage pour écrire. L’avocat Peter eut le tort plus grand de vouloir la contraindre, et elle mourut de chagrin. Son mari ne lui survécut que trois ans. Phillis était d’une sensibilité délicate ; parmi les pièces de son premier recueil, il y en a douze sur la mort de personnes qui [88] lui étaient chères. Nous prenons celle qu’elle fit après avoir perdu son enfant, la pauvre femme !