GUSTAVE DE BEAUMONT,

Marie ou l’esclavage aux États-Unis; Tableau de Mœurs Américaines (4th ed. 1840)

|

[Created: 21 May, 2024]

[Updated: 21 May, 2024] |

|

This is an e-Book from |

Source

, Marie ou l’esclavage aux États-Unis; Tableau de Mœurs Américaines. Quatrième Édition. (Paris: Charles Gosselin, 1840).http://davidmhart.com/liberty/Books/1840-Beaumont_Marie/Beaumont_Marie1840-ebook.html

Gustave de Beaumont, Marie ou l’esclavage aux États-Unis; Tableau de Mœurs Américaines. Par Gustave de Beaumont. Quatrième Édition. (Paris: Charles Gosselin, MDCCCXL (1840)). 4th ed. 1840. 1st ed. 1835.

Editor's Introduction

To make this edition useful to scholars and to make it more readable, I have done the following:

- inserted and highlighted the page numbers of the original edition

- not split a word if it has been hyphenated across a new line or page (this will assist in making word searches)

- added unique paragraph IDs (which are used in the "citation tool" which is part of the "enhanced HTML" version of this text)

- retained the spaces which separate sections of the text

- created a "blocktext" for large quotations

- moved the Table of Contents to the beginning of the text

- placed the footnotes at the end of the book

- reformatted margin notes to float within the paragraph

- inserted Greek and Hebrew words as images

TABLE DES MATIERES.

- AVANT-PROPOS. p. 1

- CHAP. I. — Prologue. p. 9

- II. — Les Femmes. p. 17

- III. — Ludovic ou le Départ d’Europe. p. 24

- IV. — Intérieur d’une famille américaine. p. 33

- V. — Marie. p. 39

- VI. — L’Alms-House de Baltimore. p. 44

- VII. — Le Mystère. p. 52

- VIII. — La Révélation. p. 61

- IX. — L’Épreuve. 1. p. 80

- X. — Suite de l’Épreuve. 2. p. 93

- XI. — Suite de l’Épreuve. 3. — Épisode d’Onéda. p. 105

- XII. — Suite de l’Épreuve. 4. — Littérature et beaux-arts. p. 119

- XIII. — L’Émeute. p. 137

- XIV. — Le départ de l’Amérique civilisée. p. 153

- XV. — La Forêt vierge et le Désert. p. 166

- XVI. — Le Drame. p. 181

- XVII. — Épilogue. p. 217

APPENDICE.

- PREMIÈRE PARTIE. — Note sur la condition sociale et politique des nègres esclaves et des gens de couleur affranchis. p. 225

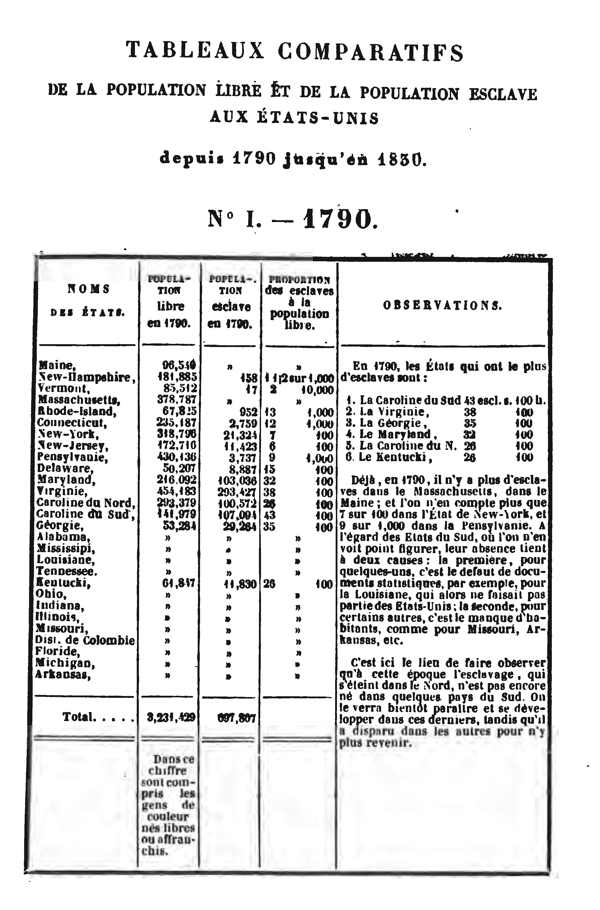

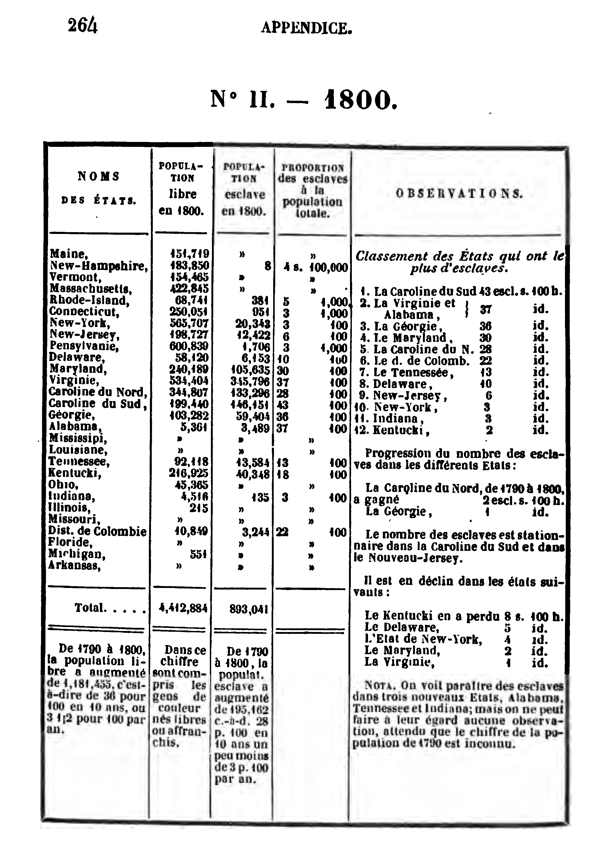

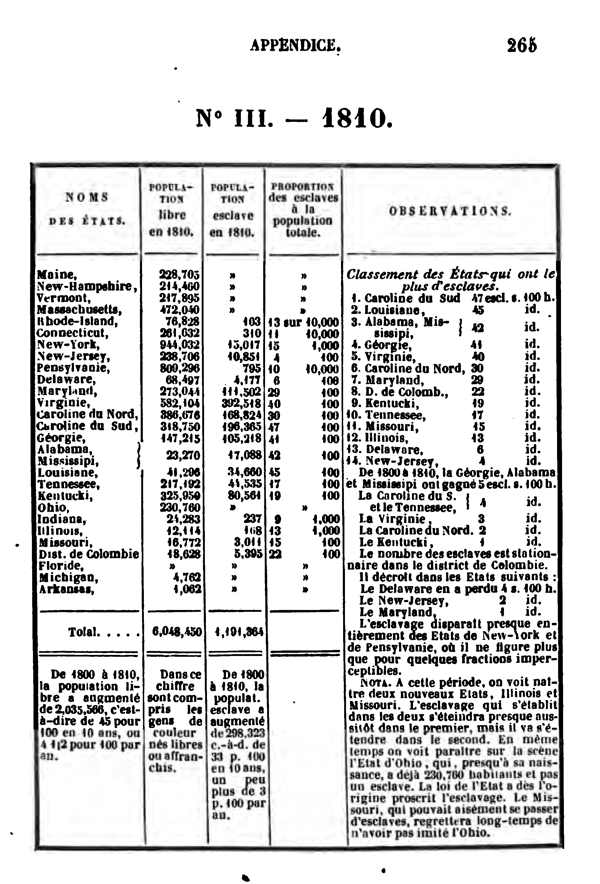

- Tableaux comparatifs de la population libre et de la population esclave aux États-Unis, depuis 1790 jusqu’en 1830. p. 263

- No. 1. - 1790

- No. 2 - 1800

- No. 3 - 1810

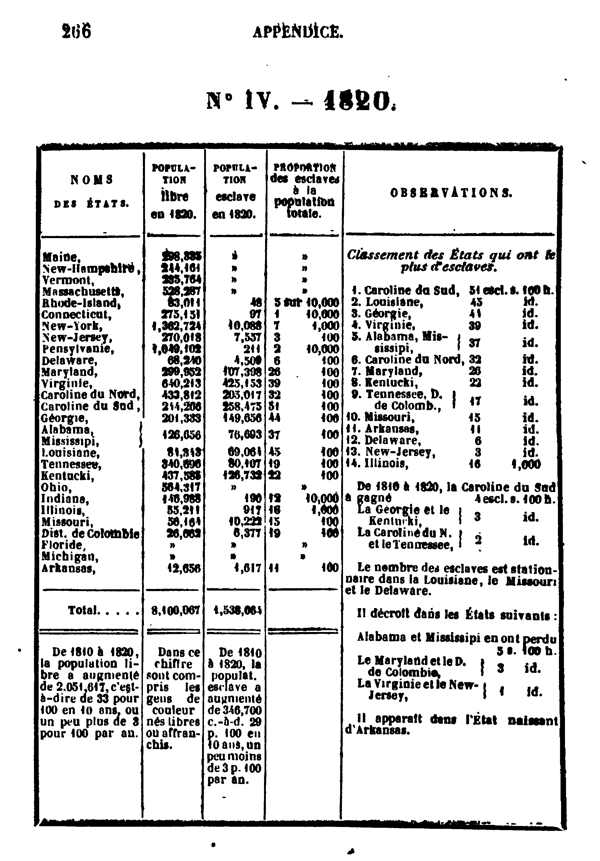

- No. 4 - 1820

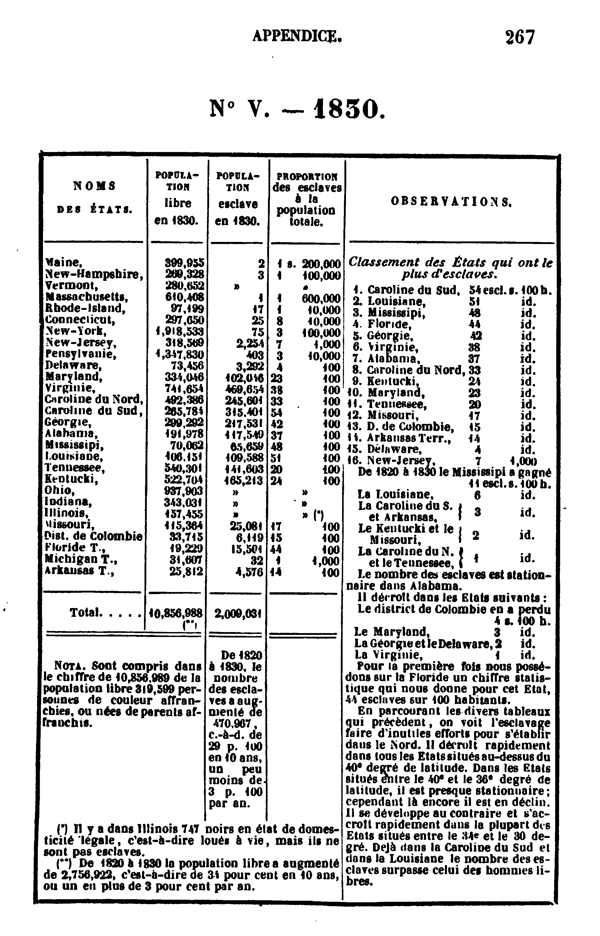

- No. 5 - 1830

- DEUXIÈME PARTIE. — Note sur le mouvement religieux aux États-Unis. p. 269

- TROISIÈME PARTIE. — Note sur l’état ancien et la condition présente des tribus indiennes de l’Amérique du Nord. p. 292

- NOTES :

- — sur les Femmes américaines. p. 337

- — sur les sentiments mutuels des Anglais et des Américains. p. 340

- — sur les Banqueroutes. p. 349

- — sur le Duel en Amérique. p. 356

- — sur la Sociabilité des Américains. p. 363

- — sur l’Égalité. p. 366

- — sur les événements arrivés à New-York les 9, 10 et 11 juillet 1834. p. 376

Marie ou l’esclavage aux États-Unis

[1]

AVANT-PROPOS.↩

Je dois au lecteur quelques explications sur la forme et sur le fond de ce livre.

Je le préviens d’abord que tout en est grave, excepté la forme. Mon but principal n’a point été de faire un roman. La fable qui sert de cadre à l’ouvrage est d’une extrême simplicité. Je ne doute pas que, sous une plume habile et exercée, elle n’eût prêté aux développements les plus intéressants et même les plus dramatiques ; mais je ne sais point l’art du romancier. On ne doit donc chercher dans ce livre ni intrigues calculées avec prévoyance, ni situations ménagées avec art, ni complications d’événements, en un mot, rien de ce qui communément est mis en usage pour exciter, soutenir et suspendre l’intérêt.

Pendant mon séjour aux États-Unis, j’ai vu une société qui présente avec la nôtre des harmonies et des contrastes ; et il m’a semblé que si je parvenais à rendre les impressions que j’ai reçues en Amérique, mon récit ne manquerait pas entièrement d’utilité. Ce sont ces impressions toutes réelles que j’ai rattachées à un sujet imaginaire.

Je sens bien qu’en offrant la vérité sous le voile d’une fiction, je cours le risque de ne plaire à personne. Le public sérieux ne repoussera-t-il pas mon livre à l’aspect de son titre seul ? et le lecteur frivole, attiré par une apparence légère, ne s’arrêtera-t-il pas devant le sérieux du fond ? Je ne [2] sais. Tout ce que je puis dire, c’est que mon premier but a été de présenter une suite d’observations graves ; que, dans l’ouvrage, le fond des choses est vrai, et qu’il n’y a de fictif que les personnages ; qu’enfin j’ai tenté de recouvrir mon œuvre d’une surface moins sévère, afin d’attirer à moi cette portion du public qui cherche tout à la fois dans un livre des idées pour l’esprit et des émotions pour le cœur.

J’ai dit tout à l’heure que j’allais peindre la société américaine ; je dois maintenant indiquer les dimensions de mon tableau.

Deux choses sont principalement à observer chez un peuple : ses institutions et ses mœurs.

Je me tairai sur les premières. À l’instant même où mon livre sera public, un autre paraîtra qui doit répandre la plus vive lumière sur les institutions démocratiques des États-Unis. Je veux parler de l’ouvrage de M. Alexis de Tocqueville, intitulé : De la démocratie en Amérique.

Je regrette de ne pouvoir exprimer ici tout à mon aise l’admiration profonde que m’inspire le travail de M. de Tocqueville ; car il me serait doux d’être le premier à proclamer une supériorité de mérite qui bientôt ne sera contestée de personne. Mais je me sens gêné par l’amitié. J’ai du reste la plus ferme conviction qu’après avoir lu cet ouvrage si beau, si complet, plein d’une si haute raison, et dans lequel la profondeur des pensées ne peut se comparer qu’à l’élévation des sentiments, chacun m’approuvera de n’avoir pas traité le même sujet.

Ce sont donc seulement les mœurs des États-Unis que je me propose de décrire. Ici je dois encore faire observer au lecteur qu’il ne trouvera point dans mon ouvrage une peinture complète des mœurs de ce pays. J’ai tâché d’indiquer les principaux traits, mais non toute la physionomie de la société américaine. Si ce livre était accueilli avec quelque indulgence, plus tard je compléterais la tâche que j’ai commencée. À vrai dire, une seule idée domine tout l’ouvrage [3] et forme comme le point central autour duquel viennent se ranger tous les développements.

Le lecteur n’ignore pas qu’il y a encore des esclaves aux États-Unis ; leur nombre s’élève à plus de deux millions. C’est assurément un fait étrange que tant de servitude au milieu de tant de liberté : mais ce qui est peut-être plus extraordinaire encore, c’est la violence du préjugé qui sépare la race des esclaves de celle des hommes libres, c’est-à-dire les nègres des blancs. La société des États-Unis fournit, pour l’étude de ce préjugé, un double élément qu’on trouverait difficilement ailleurs. La servitude règne au sud de ce pays, dont le nord n’a plus d’esclaves. On voit dans les États méridionaux les plaies que fait l’esclavage pendant qu’il est en vigueur, et, dans le Nord, les conséquences de la servitude après qu’elle a cessé d’exister. Esclaves ou libres, les nègres forment partout un autre peuple que les blancs. Pour donner au lecteur une idée de la barrière placée entre les deux races, je crois devoir citer un fait dont j’ai été témoin [1] .

La première fois que j’entrai dans un théâtre, aux États-Unis, je fus surpris du soin avec lequel les spectateurs de [4] couleur blanche étaient distingués du public à figure noire. À la première galerie étaient les blancs ; à la seconde, les mulâtres ; à la troisième, les nègres. Un Américain près duquel j’étais placé me fit observer que la dignité du sang blanc exigeait ces classifications. Cependant mes yeux s’étant portés sur la galerie des mulâtres, j’y aperçus une jeune femme d’une éclatante beauté, et dont le teint, d’une parfaite blancheur, annonçait le plus pur sang d’Europe. Entrant dans tous les préjugés de mon voisin, je lui demandai comment une femme d’origine anglaise était assez dénuée de pudeur pour se mêler à des Africaines.

— Cette femme, me répondit-il, est de couleur.

— Comment ? de couleur ! elle est plus blanche qu’un lis !

— Elle est de couleur, reprit-il froidement ; la tradition du pays établit son origine, et tout le monde sait qu’elle compte un mulâtre parmi ses aïeux.

Il prononça ces paroles sans plus d’explications, comme on dit une vérité qui, pour être comprise, n’a besoin que d’être énoncée.

Au même instant je distinguai dans la galerie des blancs un visage à moitié noir. Je demandai l’explication de ce nouveau phénomène ; l’Américain me répondit : La personne qui attire en ce moment votre attention est de couleur blanche.

— Comment ? blanche ! son teint est celui des mulâtres.

— Elle est blanche, répliqua-t-il ; la tradition du pays constate que le sang qui coule dans ses veines est espagnol [2] .

Si l’opinion flétrissante qui s’attache à la race noire et aux générations même dont la couleur s’est effacée ne donnait naissance qu’à quelques distinctions frivoles, l’examen auquel [5] je me suis livré ne présenterait qu’un intérêt de curiosité ; mais ce préjugé a une portée plus grave ; il rend chaque jour plus profond l’abîme qui sépare les deux races et les suit dans toutes les phases de la vie sociale et politique ; il gouverne les relations mutuelles des blancs et des hommes de couleur, corrompt les mœurs des premiers, qu’il accoutume à la domination et à la tyrannie, règle le sort des nègres, qu’il dévoue à la persécution des blancs, et fait naître entre les uns et les autres des haines si vives, des ressentiments si durables, des collisions si dangereuses, qu’on peut dire avec raison que son influence s’étend jusque sur l’avenir de la société américaine [3] .

C’est ce préjugé, né tout à la fois de la servitude et de la race des esclaves, qui forme le principal sujet de mon livre. J’aurais voulu montrer combien sont grands les malheurs de l’esclavage, et quelles traces profondes il laisse dans les mœurs, après qu’il a cessé d’exister dans les lois. Ce sont surtout ces conséquences éloignées d’un mal dont la cause première a disparu, que je me suis efforcé de développer.

Au sujet principal de mon livre j’ai rattaché un grand nombre d’observations diverses sur les mœurs américaines ; mais la condition de la race noire en Amérique, son influence sur l’avenir des États-Unis, sont le véritable objet de cet ouvrage. C’est ici le lieu d’avertir la partie grave du public auquel je m’adresse qu’à la fin de chaque volume il se trouve, sous le titre d’appendices ou de notes, une quantité considérable de matières traitées gravement, non-seulement au fond, mais même dans la forme. Tels sont l’appendice relatif à la condition sociale et politique des esclaves et des nègres affranchis, les notes qui concernent l’égalité sociale, le duel, les sectes [6] religieuses, les Indiens, etc. ; ces notes remplissent la moitié de l’ouvrage.

Je ne terminerai pas cet avant-propos sans prier les lecteurs, et notamment les lecteurs américains (si toutefois ce livre parvient jusqu’en Amérique), de bien prendre garde que les opinions qui sont exprimées par les personnages mis en scène ne sont pas toujours celles de l’auteur. Quelquefois j’ai pris soin de les modifier, et même de les combattre dans les notes auxquelles je renvoie par un astérisque. Du reste, à part un très-petit nombre d’exceptions qui sont ordinairement indiquées, les faits énoncés dans le récit sont vrais, et les impressions rendues sont celles que j’ai éprouvées moi-même. On ne doit pas oublier qu’en peignant la société américaine, l’auteur ne présente que des traits généraux, et que l’exception, quoique non exprimée, se trouve souvent à côté du principe. Ainsi, dans une partie de ce livre, je dis qu’il n’existe aux États-Unis ni littérature, ni beaux-arts ; cependant j’ai rencontre en Amérique des hommes de lettres distingués, des artistes habiles, des orateurs brillants. J’ai vu dans le même pays des salons élégants, des cercles polis, des sociétés tout intellectuelles ; je dis pourtant ailleurs qu’il n’y a en Amérique ni sociétés intellectuelles, ni salons élégants, ni cercles polis. Dans ces cas comme dans beaucoup d’autres, mes observations ne s’appliquent qu’au plus grand nombre.

Je termine par une réflexion à laquelle j’attache quelque importance.

M. de Tocqueville et moi publions en même temps chacun un livre sur des sujets aussi distincts l’un de l’autre que le gouvernement d’un peuple peut être séparé de ses mœurs.

Celui qui lira ces deux ouvrages recevra peut-être sur l’Amérique des impressions différentes, et pourra penser que nous n’avons pas jugé de même le pays que nous avons parcouru ensemble. Telle n’est point cependant la cause de la dissidence apparente qui serait remarquée. La raison véritable est celle-ci : M. de Tocqueville a décrit les institutions ; j’ai [7] tâché, moi, d’esquisser les mœurs. Or, aux États-Unis, la vie politique est plus belle et mieux partagée que la vie civile. Tandis que l’homme y trouve peu de jouissances dans la famille, peu de plaisirs dans la société, le citoyen y jouit dans le monde politique d’une multitude de droits. Envisageant la société américaine sous des points de vue si divers, nous n’avons pas dû, pour la peindre, nous servir des mêmes couleurs.

MARIE, OU L’ESCLAVAGE AUX ÉTATS-UNIS.

[9]

CHAPITRE PREMIER.

PROLOGUE.↩

Les querelles religieuses qui, durant le seizième siècle, troublèrent l’Europe et firent naître les persécutions du siècle suivant, ont peuplé l’Amérique du Nord de ses premiers habitants civilisés.

La paix continue aujourd’hui l’œuvre de la guerre : quand de longues années de repos se succèdent chez les nations, les populations s’accumulent outre mesure ; les rangs se serrent ; la société s’encombre de capacités oisives, d’ambitions déçues, d’existences précaires. Alors l’indigence et l’orgueil, le besoin de pain et d’activité morale, le malaise du corps et le trouble de l’âme, chassent les plus misérables du lieu où ils souffrent, et les poussent à l’aventure par-delà les mers dans des régions moins pleines d’hommes où il se rencontre encore des terres inoccupées et des postes vacants [N1] .

Les premières migrations furent des exils de conscience ; les secondes sont des exils de raison. Et pourtant tous ceux qui, de nos jours, vont aux États-Unis chercher une condition meilleure ne la trouvent pas.

Vers l’année 1851, un Français résolut de passer en Amérique dans l’intention de s’y fixer. Ce projet lui fut inspiré par des causes diverses.

Plein de convictions généreuses, il avait salué la révolution nouvelle comme le symbole d’une grande réforme sociale. [10] Alors il s’était mis à l’œuvre... Mais bientôt il avait été seul au travail. Les plus hardis novateurs étaient devenus subitement des hommes prudents et circonspects. Les apôtres de liberté prêchaient la servitude : il s’en trouvait d’assez cyniques pour se vanter de l’apostasie comme d’une vertu.

Dégoûté du monde politique, il essaya de se créer une existence industrielle ; mais la fortune ne lui fut point propice.... À l’âge de vingt-cinq ans il se trouva sans carrière, n’ayant dans l’avenir d’autre chance que le partage d’un modique patrimoine. Un jour donc, repoussant du pied sa terre natale, il monta sur un vaisseau qui du Havre le conduisit à New-York.

Il ne fit point un long séjour dans cette ville ; il n’y passa que le temps nécessaire pour s’enquérir de la route à suivre afin de pénétrer dans l’ouest.

Les uns lui conseillaient de se rendre dans l’Ohio, où, disaient-ils, l’on vit mieux à bon marché que dans aucun autre État ; ceux-la lui recommandaient Illinois et Indiana, où il achèterait à vil prix les terres les plus fertiles de la vallée du Mississipi. Un autre lui dit : « Vous êtes Français et catholique ; pourquoi ne pas aller dans le Michigan, dont les habitants, Canadiens d’origine, parlent votre langue et pratiquent votre religion ? »

Le voyageur préféra ce dernier conseil, dont l’execution était d’autant plus facile que, pour se rendre dans le Michigan, il n’avait qu’à suivre le courant de l’émigration européenne, alors dirigée de ce côté.

Il remonta la rivière du Nord qui coule majestueuse entre deux chaînes de montagnes, passa par une infinité de petites villes qui portent de grands noms, telles que Rome, Utique, Syracuse, Waterloo. Après avoir traversé le lac Érié, long de cent lieues, et franchi le détroit [N2] , il vit s’étendre devant lui l’immense plaine du lac Huron, fameux par la pureté de ses ondes et par ses îles consacrées au grand Manitou ; et côtoyant la rive gauche de ce lac, il pénétra dans l’intérieur du Michigan par la grande baie de Saginaw, en remontant la rivière dont cette baie tire son nom.

Les bords de la Saginaw sont plats comme toutes les terres qui avoisinent les grands lacs de l’Amérique du Nord ; ses [11] eaux, dans un cours lent et paisible, s’avancent parmi des prairies qu’elles fertiliseraient de leur fraîcheur si, par de trop longs séjours, elles ne les changeaient en marécages. L’aspect de ces lieux est froid et sévère ; à travers une atmosphère chargée de vapeurs, le soleil ne projette qu’une débile clarté ; ses rayons sont pâles comme des reflets. Des joncs tremblants à la surface de l’onde ; d’innombrables roseaux rangés en haie sur chaque rive ; et au-delà, de longues herbes que la faux n’a jamais tranchées, telle est la scène monotone qui, de toutes parts, s’offre aux yeux. L’oscillation de ces joncs, le murmure de ces roseaux, le bruissement des herbes et le cri rare de quelques oiseaux plongeurs, cachés parmi les plantes flottantes, forment tout le mouvement et toute la vie de ces sauvages solitudes. En regardant au plus haut des cieux, on peut y voir un aigle qui plane avec majesté ; il suit la barque du voyageur ; tantôt immobile au-dessus d’elle, tantôt entraîné dans un vol sublime, il semble, roi du désert, observer le téméraire étranger qui pénètre dans son empire. De temps en temps apparaît une hutte sauvage ; non loin d’elle, se tient debout un Indien, impassible et muet comme le tronc d’un vieux chêne ; on dirait une antique ruine de la forêt.

Quelquefois les bords du fleuve se resserrent ; alors, sur des rives plus élevées, se montre une végétation pauvre et rachitique ; une faible couche de terre recouvre d’immenses rochers de marbre et de granit, où vivent misérablement des érables jaunes, des pins grisâtres, des hêtres chargés de mousse ; leur verdure terne ne réjouit point la vue ; leur front chauve attriste les regards ; ils sont petits comme de jeunes arbres et sont à moitié morts de vieillesse.

Cependant à soixante milles au-dessus de son embouchure, le fleuve et ses entours prennent un autre aspect. L’atmosphère devient pure, le ciel bleu, le sol fertile ; l’influence des grands lacs a cessé ; le soleil a repris son empire. À la droite du fleuve se déroulent au loin de vastes prairies dont les inondations se retirent après les avoir fécondées ; sur la rive gauche s’élèvent des arbres gigantesques, au tronc antique et vénérable, à la cime jeune et hardie ; magnifique futaie primitive, dont les nombreuses clairières attestent la présence de l’homme civilisé.

[12]

Là s’arrêta le voyageur, qui ne cherchait point une solitude profonde, mais seulement le voisinage du désert.

À peine avait-il fait quelques pas à travers les ombres d’une végétation séculaire, qu’il aperçut les traces d’un établissement ; ici se voyait un champ de maïs entouré de barrières formées à l’aide d’arbres renversés ; là des débris de pins incendiés ; plus loin des troncs de chênes coupés à hauteur d’homme.

En marchant, il découvrit le toit d’une chaumière ; on y arrivait par un étroit sentier sur lequel il distingua l’empreinte récente de pas humains. Bientôt un plus riant paysage s’offrit à sa vue : au pied de l’habitation s’étendait un lac charmant, bordé de tous côtés par la forêt ; c’était comme un vaste miroir encadré dans la verdure ; sa surface, parfaitement calme, étincelait aux feux d’un soleil ardent ; et sa riche ceinture, embellie par toutes les nuances du feuillage, trouvait un éclatant reflet dans le cristal des eaux.

Un petit canot fait d’écorce, à la manière des Indiens, était couché sur le rivage et paraissait abandonné.

La chaumière présentait un singulier mélange d’élégance dans sa forme et de grossièreté dans ses matériaux.

Quelques bûches couchées les unes sur les autres faisaient toute sa construction ; cependant il y avait dans leur arrangement quelque chose qui révélait le goût de l’architecte. Elles étaient rangées avec symétrie, et disposées de façon à figurer un certain nombre d’arceaux gothiques : à l’extérieur, on remarquait le même mélange de nature sauvage et d’industrie humaine. Ici, un banc de verdure ; là , un siége formé de branches d’érable élégamment entrelacées ; plus loin, un parterre de fleurs adossé à la forêt vierge.

À mesure qu’il approchait de la demeure solitaire, le voyageur comprenait moins quel pouvait en être l’habitant ; il se perdait en vaines conjectures, lorsqu’il vit paraître un homme… Son costume était celui d’un Européen, sa mise, simple sans être commune ; ses traits contenaient beaucoup de noblesse, quoique leur altération fût sensible ; et son front, jeune encore, portait l’empreinte de ces mélancolies froides et résignées qui sont l’œuvre des longues infortunes et des vieilles douleurs.

[13]

Le voyageur s’approchait timidement. — Dieu me garde, dit-il au solitaire, de troubler votre retraite ! — Soyez le bienvenu, répondit avec politesse l’habitant du désert.

Ce peu de mots avaient prouvé à l’un et à l’autre qu’ils étaient Français, et une douce émotion était descendue dans leurs âmes ; car c’est une grande joie pour l’exilé de retrouver la voix de la patrie sur la terre étrangère.

Le solitaire prend le voyageur par la main, le conduit dans une petite cabane voisine de la chaumière et construite plus simplement que celle-ci ; là, il le fait asseoir, l’engage à se reposer quelque temps, lui sert un frugal repas et lui donne tous les soins d’une hospitalité bienveillante.

L’habitant de la forêt ressentait une joie réelle de la présence du voyageur ; cependant il redevenait de temps en temps sombre et pensif.... Tout annonçait qu’il avait dans l’âme de tristes souvenirs qui sommeillaient quelquefois, mais dont le réveil était toujours douloureux.

Les deux Français parlèrent d’abord de la France, et bientôt ils conversèrent ensemble comme deux amis.

— Qui peut vous amener dans ce désert ? dit le solitaire au voyageur.

le voyageur.

Je cherche une contrée qui me plaise… Je viens de parcourir un pays qui me semble charmant… Oh ! j’ai vu de beaux lacs, de belles forêts, de belles prairies !…

le solitaire.

Mais où allez-vous ?

le voyageur.

Je ne sais pas encore. Cette solitude me remplit d’émotions… je n’en ai point encore vu qui me séduise autant ; la vie doit s’écouler douce et paisible dans ce lieu. Je serais tenté de m’y arrêter.

le solitaire.

Dans quel but ?

le voyageur.

Mais pour y demeurer…

le solitaire.

Quoi ! vous renonceriez à la France ? pour toujours ! pour vivre en Amérique ! Y avez-vous bien songé ?

[14]

le voyageur.

Oui… C’est un sujet auquel j’ai beaucoup réfléchi… J’aime les institutions de ce pays ; elles sont libérales et généreuses… chacun y trouve la protection de ses droits…

le solitaire.

Savez-vous si, dans ce pays de liberté, il n’y a point de tyrannie… et si les droits les plus sacrés n’y sont pas méconnus ?…

le voyageur.

Il y a d’ailleurs dans les mœurs des Américains une simplicité qui me plaît… Voici quel est mon projet : je me placerai sur la limite qui sépare le monde sauvage de la société civilisée ; j’aurai d’un côté le village, de l’autre la forêt ; je serai assez près du désert pour jouir en paix des charmes d’une solitude profonde, et assez voisin des cités pour prendre part aux intérêts de la vie politique…

le solitaire.

Il est des illusions qui nous coûtent quelquefois bien des larmes !

le voyageur.

Pourquoi ne serais-je pas heureux ?… Vous-même…

le solitaire.

N’invoquez point mon exemple…, et prenez garde de m’imiter… J’ai déjà passé cinq années dans ce désert, et le sentiment que je viens d’éprouver en revoyant un Français est le seul plaisir qui, durant ce temps, soit entré dans le cœur de l’infortuné Ludovic.

En prononçant ces mots, le solitaire se leva… sa physionomie attestait un trouble intérieur. Alors le voyageur, cherchant des paroles qui pussent sourire à son hôte :

— Je serais charmé, lui dit-il, de connaître tout votre établissement, les terres qui l’avoisinent et les forêts qui l’entourent.

Cette demande fut agréable à Ludovic, qui s’empressa d’y satisfaire et parut heureux de montrer au voyageur toute l’étendue de ses possessions. Celui-ci avait remarqué dès l’abord que le solitaire évitait avec soin de s’approcher de la jolie cabane dont, en arrivant, il avait admiré l’élégante construction ; sa curiosité s’en était accrue. — Cette cabane fait partie [15] de votre domaine ? dit-il à Ludovic. — Oui, répondit celui-ci. — J’en admire le bon goût, reprit le voyageur, et je serais charmé de la voir… — Non ! non ! répliqua vivement le solitaire… jamais ! jamais !… — Est-ce que quelqu’un l’habite ? — Ludovic resta d’abord silencieux… — Oui, répondit-il enfin d’une voix triste et mystérieuse… Et il entraîna le voyageur du côté opposé.

Chemin faisant, les deux Français étaient revenus au sujet principal de leur entretien, l’Amérique. Le voyageur avait repris le cours de ses admirations, que le solitaire combattait par des réflexions sages, quelquefois même par de piquantes railleries… Ils passèrent ainsi en revue tous les objets qui, dans la société américaine, attirent les regards de l’étranger.

— Oh ! arrêtons-nous ici quelques instants, s’écria le voyageur quand ils se trouvèrent sur le bord du lac. Quel air embaumé ! quelle douce fraîcheur ! quelles impressions pures ! Comme le ciel est beau sur nos têtes ! et comme, en face de nous, la forêt forme à l’horizon un charmant rideau de verdure ! Combien ce paysage est encore embelli par le toit de votre chaumière, qui retrace aux yeux l’image du modeste asile d’une tranquille félicité ! Qui demeurerait insensible à ce tableau ? Eh bien ! dites ; parlez sans prévention… que manquerait-il au bonheur dans cette retraite solitaire, si l’amour d’une jeune Américaine y venait répandre ses charmes et ses enchantements ?

Tout en parlant ainsi, le voyageur s’était assis sur un banc de verdure ; Ludovic, plein d’émotions bien différentes, avait pris place auprès de lui…

S’abandonnant à cette impression poétique : — En Europe, dit le voyageur, tout est souillure et corruption !… Les femmes y sont assez viles pour se vendre, et les hommes assez stupides pour les acheter. Quand une jeune fille prend un mari, ce n’est pas une âme tendre qu’elle cherche pour unir à la sienne, ce n’est pas un appui qu’elle invoque pour soutenir sa faiblesse ; elle épouse des diamants, un rang, la liberté : non qu’elle soit sans cœur ; une fois elle aima, mais celui qu’elle préférait n’était pas assez riche. On l’a marchandée ; on ne tenait plus qu’à une voiture, et le marché a manqué. Alors on a dit à la jeune fille que l’amour était folie ; elle l’a [16] cru, et s’est corrigée ; elle épouse un riche idiot… Quand elle a quelque peu d’âme, elle se consume et meurt. Communément elle vit heureuse. Telle n’est point la vie d’une femme en Amérique. Ici le mariage n’est point un trafic, ni l’amour une marchandise ; deux êtres ne sont point condamnés à s’aimer ou à se haïr parce qu’ils sont unis, ils s’unissent parce qu’ils s’aiment. Oh ! qu’elles sont belles et attirantes ces jeunes filles aux yeux d’azur, aux sourcils d’ébène, à l’âme candide et pure !… quel doux parfum sort de leur chevelure que l’art n’a point flétrie !… que d’harmonie dans leur faible voix qui ne fut jamais l’écho des passions cupides ! Ici du moins, quand vous allez vers une jeune fille, et lorsqu’elle vient à vous, ce sont de tendres sympathies qui se rencontrent, et non des calculs intéressés. Ne serait-ce point mépriser la chance d’une félicité tranquille, mais délicieuse, que de ne pas rechercher l’amour d’une jeune Américaine ?

Ludovic écoutait avec calme ; quand le voyageur eut cessé de parler :

— Je plains vos erreurs, lui dit le solitaire. Je n’entreprendrai point de les combattre ; car je sais combien est vaine pour les hommes l’expérience d’autrui… ; je suis cependant affligé de voir votre ardeur à poursuivre des chimères… Je pourrais par un seul exemple, vous prouver combien vous êtes égaré. Vous venez d’exalter devant moi le mérite des femmes américaines. Le tableau que vous avez esquissé n’est pas tout à fait dépourvu de vérité ; mais il manque des riantes couleurs que lui prête votre imagination…

Je crois qu’il me serait facile de tracer, sans passion, le portrait fidèle des femmes de ce pays ; car je n’ai reçu d’elles ni bienfaits ni injures…

Le voyageur fit un signe d’incrédulité ; cependant, par une sorte de courtoisie due à l’hospitalité, il témoigna le désir de connaître le sentiment du solitaire qui, après un instant de réflexion, s’exprima en ces termes.

[17]

CHAPITRE II.

LES FEMMES.↩

« Les femmes américaines ont en général un esprit orné, mais pas d’imagination, et plus de raison que de sensibilité [N3].

Elles sont jolies ; celles de Baltimore sont renommées pour leur beauté parmi toutes les autres.

Leurs yeux bleus attestent une origine anglaise, et leur chevelure noire l’influence des étés brûlants. Leur constitution frêle et délicate soutient une lutte inégale contre les rigueurs d’un climat sévère, et les variations subites de la température. On ne peut se défendre d’une impression douloureuse en pensant que cette beauté, cette fraîcheur, et toutes ces grâces de la jeunesse se flétriront avant l’âge, et seront frappées d’une destruction cruelle et prématurée [N4] [N5] .

L’éducation des femmes aux États-Unis diffère entièrement de celle qui leur est donnée chez nous.

En France, une jeune fille demeure, jusqu’à ce qu’elle se marie, à l’ombre de ses parents : elle repose paisible et sans défiance, parce qu’elle a près d’elle une tendre sollicitude qui veille et ne s’endort jamais ; dispensée de réfléchir, tandis que quelqu’un pense pour elle ; faisant ce que fait sa mère ; joyeuse ou triste comme celle-ci, elle n’est jamais en avant de la vie, elle en suit le courant : telle la faible liane, attachée au rameau qui la protège, en reçoit les violentes secousses ou les doux balancements.

En Amérique, elle est libre avant d’être adolescente ; n’ayant d’autre guide qu’elle-même, elle marche comme à l’aventure dans des voies inconnues. Ses premiers pas sont les moins dangereux ; l’enfance traverse la vie comme une barque fragile se joue sans périls sur une mer sans écueils.

Mais quand arrive la vague orageuse des passions du jeune [18] âge, que va devenir ce frêle esquif avec ses voiles qui se gonflent, et son pilote sans expérience ?

L’éducation américaine pare à ce danger : la jeune fille reçoit de bonne heure la révélation des embûches qu’elle trouvera sur ses pas. Ses instincts la défendraient mal : on la place sous la sauvegarde de sa raison ; ainsi éclairée sur les pièges qui l’environnent, elle n’a qu’elle seule pour les éviter. La prudence ne lui manque jamais.

Ces lumières données à l’adolescente sont une conséquence obligée de la liberté dont elle jouit ; mais elles lui font perdre deux qualités charmantes dans le jeune âge, la candeur et la naïveté. L’Américaine a besoin de science pour être sage : elle sait trop pour être innocente [N6].

Cette liberté précoce donne à ses réflexions un tour sérieux, et imprime quelque chose de mâle à son caractère. Je me rappelle avoir entendu une jeune fille de douze ans traiter dans une conversation et résoudre cette grande question : « Quel est de tous les gouvernements celui qui de sa nature est le meilleur ? » — Elle plaçait la république au-dessus de tous les autres.

Cette froideur des sens, cet empire de la tête, ces habitudes mâles chez les femmes, peuvent trouver grâce devant la raison ; mais elles ne contentent point le cœur. Tel fut le premier jugement que je portai sur les femmes d’Amérique ; cependant je rencontrai dans le monde une jeune personne dont le caractère, tout à la fois impétueux et tendre, vint ébranler cette impression.

Arabella me parut douée d’une brillante vivacité d’esprit, d’une touchante sensibilité de cœur, et de ce noble enthousiasme de l’âme qui entraîne et subjugue ; à l’entendre, elle aimait avec excès les belles-lettres et les beaux-arts ; ses yeux se mouillaient de pleurs quand elle traitait, même théoriquement, une question de sentiment ; son goût pour la musique était un fanatisme ; sa passion pour la poésie un délire ; elle ne parlait de l’une et de l’autre que dans les larmes de l’admiration la plus exaltée : c’étaient Corinne et Sapho réunies dans une seule âme. — Séduit par tant de charmes, j’accusais la témérité de mon premier jugement, lorsqu’une circonstance toute naturelle vint dissiper le prestige qui environnait ma [19] nouvelle idole. Nous assistions ensemble à un concert ; un instant auparavant, elle m’avait dit sur la musique en général des choses qui m’avaient transporté ; mais, quand elle en vint à juger successivement les différentes parties du concert, je fus saisi d’un étonnement que je ne saurais vous dépeindre. C’était de sa part une abondance d’éloges qui ne tarissait point ; elle louait si souvent et avec tant de bruit qu’elle ne pouvait rien entendre : toutes ses admirations tombaient à faux. Du reste, elle ne paraissait pas tenir à faire preuve de discernement ; elle avait à son usage une somme déterminée d’enthousiasme, qu’elle dépensait à tout hasard, bien ou mal à propos, ne s’arrêtant qu’après en avoir achevé la distribution.

Ce caractère, que je retrouvai plus tard dans un grand nombre de jeunes Américaines, n’a rien qui plaise. Les femmes à exaltation factice sont aussi froides que les autres, et, comme elles promettent davantage, elles donnent une déception de plus. Je revins à ma première opinion ; mais ce fut pour y être encore une fois troublé. À l’âge de dix-huit ans, Alice n’était pas jolie, mais elle attirait vers elle par son esprit ; elle négligeait l’art et les soins de la toilette ; sa mise était dépourvue de grâce et d’élégance, et on eût jugé qu’elle n’avait aucune prétention, car elle portait publiquement des besicles. Cependant elle plaisait et avait le désir de plaire : sa coquetterie était tout intellectuelle ; elle charmait à force de saillies, de naturel et de vivacité. Je la voyais environnée d’adorateurs, et je me prenais quelquefois à penser qu’elle était vraiment digne des hommages qu’on lui adressait, lorsque je découvris que depuis longtemps elle était secrètement engagée.

Aux États-Unis, quand deux personnes ont reconnu qu’elles se conviennent, elles promettent de s’unir l’une à l’autre, et sont ce qu’on appelle engagées ; c’est une espèce de fiançailles qui se font sans solennité, et n’ont d’autre sanction que le lien de la foi jurée.

La jeune fiancée, si peu soucieuse des moyens de plaire aux yeux, était plus coquette qu’aucune autre, puisqu’elle l’était sans intérêt : ce fut le terme de mes admirations.

Du reste, une excessive coquetterie est le trait commun à toutes les jeunes Américaines, et une conséquence de leur éducation.

[20]

Pour toute fille qui a plus de seize ans, un mariage est le grand intérêt de la vie. En France, elle le désire ; en Amérique, elle le cherche. Comme elle est de bonne heure maîtresse d’elle-même et de sa conduite, c’est elle qui fixe son choix [N7] . On sent combien est délicate et périlleuse la tâche de la jeune fille, dépositaire de sa destinée ; il faut qu’elle ait pour elle-même la prévoyance que chez nous un père et une mère ont pour leur fille : en général, on doit le dire, elle remplit sa mission avec beaucoup de sagesse. Au sein de cette société toute positive, où chacun exerce une industrie, les Américaines ont aussi la leur : c’est de trouver un mari. Aux États-Unis, les hommes sont froids et enchaînés à leurs affaires ; il faut qu’on aille à eux, ou qu’un charme puissant les attire. Ne soyons donc pas surpris si la jeune fille qui vit au milieu d’eux est prodigue de sourires étudiés et de tendres regards ; sa coquetterie est d’ailleurs éclairée et prudente ; elle a mesuré l’espace dans lequel elle peut se jouer ; elle sait la limite qu’elle ne doit point franchir. Si ses artifices méritent qu’on les censure, le but qu’elle poursuit est du moins irréprochable ; car elle ne veut que se marier.

Les occasions ne manquent point aux jeunes gens et aux jeunes filles qui ont à se révéler un sentiment tendre et un mutuel penchant. Celles-ci ont coutume de sortir seules, et les premiers, en les accompagnant, ne blessent aucune convenance : la seule forme qu’ils doivent observer, c’est de marcher séparément ; car, pour donner le bras à une jeune personne, il faut lui être fiancé. On voit régner dans les salons la même liberté. Il est rare que la mère se mêle à la conversation qu’entretient sa fille ; celle-ci reçoit chez elle qui lui plaît, donne seule ses audiences, et y admet quelquefois des jeunes gens qu’elle a rencontrés dans le monde, et que ne connaissent pas ses parents. En agissant ainsi, elle ne fait point mal ; car ce sont les mœurs du pays.

La coquetterie américaine est d’une nature toute spéciale ; en France, une fille coquette est moins désireuse de se marier que de plaire ; en Amérique, elle n’est impatiente de plaire que pour se marier. Chez nous, la coquetterie est une passion ; en Amérique, un calcul. Si la jeune personne engagée continue à se montrer coquette, c’est moins par goût que par [21] prudence ; car il n’est pas sans exemple que le fiancé viole sa foi ; quelquefois elle prévoit cette chance funeste, et tâche de gagner des cœurs, non pour en posséder plusieurs à la fois, mais pour remplacer celui qu’elle court le risque de perdre.

Dans cette circonstance comme dans toutes les autres, elle provoque, encourage, ou repousse les soupirants avec une entière liberté.

En Amérique, cette liberté, sitôt donnée à la femme, lui est tout à coup ravie. Chez nous, la jeune fille passe des langes de l’enfance dans les liens du mariage ; mais ces nouvelles chaînes lui sont légères. En prenant un mari, elle gagne le droit de se donner au monde ; elle devient libre en s’engageant. Alors commencent pour elle les fêtes, les plaisirs, les succès. En Amérique, au contraire, la vie brillante est à la jeune fille ; en se mariant, elle meurt aux joies mondaines pour vivre dans les devoirs austères du foyer domestique. On lui adressait des hommages, non parce qu’elle était femme, mais parce qu’elle pouvait devenir épouse. Sa coquetterie, après avoir trouvé un mari, n’a plus rien à faire, et, depuis qu’elle a donné sa main, on n’a plus rien à lui demander.

Aux États-Unis, la femme cesse d’être libre le jour où, en France, elle le devient.

Ces privilèges de la jeune fille et ce néant précoce de la femme mariée accroissent beaucoup le nombre des personnes qui s’engagent avant de se marier. En général, le contrat purement moral, qui naît de ces sortes de fiançailles, se ratifie peu de temps après par le mariage ; mais il n’est pas rare de voir les jeunes filles s’efforcer d’en ajourner l’accomplissement. En agissant ainsi, elles atteignent un double but : engagées, elles sont sûres de se marier, et ne sont pas encore épouses ; elles gagnent la certitude d’un avenir de femme, en conservant leur liberté de fille.

Rien, dans les femmes américaines, ne parle à l’imagination…cependant il est un côté de leur caractère qui produit sur tout esprit grave une profonde impression.

On sait la moralité d’une population, quand on connaît celle des femmes, et l’on ne contemple point la société des États-Unis sans admirer quel respect y entoure le lien du mariage. Le même sentiment n’exista jamais à un aussi haut [22] degré chez aucun peuple ancien, et les sociétés d’Europe, dans leur corruption, n’ont point l’idée d’une pareille pureté de mœurs.

En Amérique, on n’est pas plus sévère qu’ailleurs envers les désordres et même les débauches du célibat : beaucoup de jeunes gens s’y rencontrent, dont on sait les mœurs dissolues, et dont la réputation n’en reçoit aucune atteinte ; mais leurs excès, pour être pardonnés, doivent se commettre en dehors des familles. Indulgente pour les plaisirs qu’on demande à des prostituées, la société condamne sans pitié ceux qui s’obtiendraient aux dépens de la foi conjugale ; elle est également inflexible pour l’homme qui provoque la faute, et pour la femme qui la commet. Tous deux sont bannis de son sein ; et, pour encourir ce châtiment, il n’est pas nécessaire d’avoir été coupable, il suffit d’avoir fait naître le soupçon. Le foyer domestique est un sanctuaire inviolable que nul souffle impur ne doit souiller.

La moralité des femmes américaines, fruit d’une éducation grave et religieuse, est encore protégée par d’autres causes.

Envahi par les intérêts positifs, l’Américain n’a ni temps ni âme à donner aux sentiments tendres et aux galanteries ; il est galant une seule fois dans sa vie, lorsqu’il veut se marier. C’est qu’alors il ne s’agit pas d’une intrigue, mais d’une affaire.

Il n’a point le loisir d’aimer, encore moins celui d’être aimable. Le goût des beaux-arts, qui s’allie si bien aux jouissances du cœur, lui est interdit. Si, sortant de sa sphère industrielle, un jeune homme se prend de passion pour Mozart ou pour Michel-Ange, il se perd dans l’opinion publique. On ne fait point fortune à écouter des sons ou à regarder des couleurs. Et comment fixer au comptoir celui qui connut une fois les charmes d’une vie poétique ?

Ainsi condamnés par les mœurs du pays à se renfermer dans l’utile, les jeunes Américains ne sont ni préoccupés de plaire aux femmes, ni habiles à les séduire.

Il est d’ailleurs un élément de corruption, puissant dans les sociétés d’Europe, et qui ne se rencontre point aux États-Unis : ce sont les oisifs nés avec une grande fortune, et les militaires en garnison. Ces riches sans profession et ces [23] soldats sans gloire n’ont rien à faire : leur seul passe-temps est de corrompre les femmes ; jeunesse bouillante et généreuse, à laquelle il ne manque que de l’espace et de l’action ; pareille aux grandes eaux du Mississipi : bienfaisantes quand elles roulent impétueuses, mortelles dès qu’elles sont stagnantes. En Amérique, tout le monde travaille, parce que nul n’apporte en naissant de grandes richesses [N8], et l’on n’y connaît point la funeste oisiveté des garnisons, parce que ce pays n’a point d’armée.

Les femmes échappent ainsi aux périls de la séduction : si elles sont pures, on ne saurait dire qu’elles sont vertueuses ; car elles ne sont point attaquées.

L’extrême facilité de s’enrichir vient encore au secours des bonnes mœurs ; la fortune n’est jamais une considération essentielle dans les ménages ; le commerce, l’industrie, l’exercice d’une profession, assurant aux jeunes gens une existence et un avenir. Ils s’unissent à la première femme qu’ils aiment et rien n’est plus rare aux États-Unis qu’un vieux garçon de vingt-cinq ans. La société y gagne des existences morales d’hommes mariés à la place des vies licencieuses du célibat. Enfin l’égalité des conditions protège les mariages auxquels la différence des rangs est chez nous un obstacle. Aux États-Unis il n’y a qu’une classe, et aucune barrière de convenance sociale ne sépare le jeune homme et la jeune fille qui sont d’accord pour s’unir. Cette égalité, propice aux unions légitimes, gêne beaucoup celles qui ne le sont pas. Le séducteur d’une jeune fille devient nécessairement son époux, quelle que soit la différence des positions, parce que, s’il existe des supériorités de fortune, il n’y a point de différence de rang [N9] .

Cette régularité de mœurs, qui tient moins aux individus qu’à l’état social lui-même, répand une teinte grave sur toute la sociale américaine.

Il existe dans tout pays une opinion publique dominante, à l’empire de laquelle nulle femme ne peut se soustraire.

Impitoyable en Italie pour la coquetterie qui ment, elle y pardonne la faiblesse qui succombe ; elle exige en Angleterre des délicatesses de pudeur qu’elle bannit en Espagne, et n’est pas plus sévère à Madrid pour les écarts des sens, qu’elle ne l’est à Londres pour les mouvements du cœur. En Amérique, [24] cette opinion condamne sans pitié toutes les passions, et n’autorise que les calculs ; indifférente sur les sentiments, elle n’est exigeante que pour les devoirs.

L’amour, dont le charme fait seul toute la vie de quelques peuples d’Europe, n’est point compris aux États-Unis.

Si quelque âme ardente y ressent le besoin d’aimer et s’y abandonne avec passion, c’est un accident aussi rare que l’apparition d’un roc élevé sur la plage américaine. Malheur à cet être isolé au milieu de tous ! Pas une sympathie qui vienne le trouver ! pas un écho qui lui réponde ! pas une force sur laquelle il puisse se reposer ! En ce pays, on n’estime les choses que suivant leur valeur arithmétique. Comment réduire en dollars les élans de l’âme et les battements du cœur ?

Peut-être aime-t-on en Amérique, mais on n’y fait point l’amour.

Les femmes, de nature si tendre, prennent l’empreinte de ce monde positif et raisonneur…

… Vous le voyez, les femmes américaines méritent l’estime, et non l’enthousiasme ; elles peuvent convenir à une société froide ; mais leur cœur n’est point fait pour les brûlantes passions du désert. »

CHAPITRE III.

LUDOVIC, OU LE DÉPART D’EUROPE.↩

Ce langage de Ludovic produisit quelque impression sur l’esprit du voyageur. Le séjour de cet homme des villes au sein d’une profonde solitude ; le contraste de ses manières polies avec sa vie sauvage ; son jeune front chargé d’ennuis ; ses discours mêlés de larmes et de sourire, de mystère et de franchise, de sentences graves et d’observations frivoles, de réticences et de longues réflexions ; toutes ces circonstances, après avoir déconcerté les conjectures du voyageur et piqué sa curiosité, commençaient à faire naître son intérêt. [25] Cependant il ne songea, dans le premier moment, qu’à démontrer la sagesse de ses projets.

— Vous venez, dit-il à Ludovic, de me présenter un coin du tableau. J’admets avec vous qu’il s’y peut rencontrer des taches ;... mais l’Amérique n’en renferme pas moins les éléments essentiels du bonheur. Il y a, aux États-Unis, deux choses d’un prix inestimable, et qui ne se trouvent point ailleurs : c’est une société neuve, quoique civilisée, et une nature vierge. De ces deux sources fécondes découlent une foule d’avantages matériels et de jouissances morales. Je vous avouerai d’ailleurs que le portrait que vous venez d’offrir à mes yeux, quelque vrai qu’il puisse être en général, ne me paraît pas ressembler à toutes les femmes d’Amérique. J’en ai vu dont les passions ardentes se peignaient dans un regard brûlant. Ce pays contient des peuples de races diverses... S’il en est que refroidissent les glaces du pô1e, il en est d’autres qu’échauffe le soleil des tropiques...

À ces mots, les traits de Ludovic se contractèrent ; il éprouvait une émotion que le voyageur ne pouvait comprendre. Celui-ci continuant : — Je crois , dit-il, que nous apportons dans notre opinion sur les États-Unis une disposition d’esprit différente ; je juge ce pays gravement ; vous, avec légèreté... Vous êtes frappé des ridicules et du peu d’élégance de cette société, et vous en riez ; et moi...

— Arrêtez, s’écria Ludovic d’une voix sévère ; vous méconnaissez mon caractère, et votre erreur est plus cruelle que vous ne pouvez le croire. Non ! il n’y a rien de gai, rien de frivole dans ma pensée… ma bouche peut sourire encore… mais depuis longtemps mon cœur ne connaît plus de joie... Vous croyez que je me suis éloigné des hommes parce que ma raison ne les comprend pas, ou que mon cœur les déteste ; vous me prenez pour un méchant ou pour un insensé !... détrompez-vous... Mon intelligence n’est point égarée, et je ne hais point mes semblables, loin desquels je traîne ma vie malheureuse !… Pour en venir au point où je suis arrivé, j’ai traversé bien des abîmes... Ah ! il serait à souhaiter pour vous que vous comprissiez mieux ma destinée ; les écueils de ma vie sont les mêmes où je vous vois prêt à vous briser... Vos illusions furent les miennes ; ce sont elles qui m’ont [26] perdu et qui causeront votre ruine… C’est une étrange erreur de croire que le bonheur se trouve en dehors des voies communes… Ce trouble de l’âme qui s’ennuie partout où elle est, cette inquiétude de l’esprit qui vous exile de la patrie, ce besoin de sensations neuves et vives, tous ces maux sont en vous, et ne tiennent pas à un pays plutôt qu’à un autre… Les lieux ne changent point les passions des hommes… J’ai entendu vos admirations pour l’Amérique, pour ses institutions, ses mœurs, pour ses forêts et ses déserts… J’en sais beaucoup plus que vous ne pensez sur les sujets de votre enthousiasme. Si je vous disais l’histoire de mon passé, ce serait celle de votre avenir !…

En prononçant ces mots, Ludovic s’était animé d’un feu extraordinaire… et l’énergie de ses paroles ne rendait qu’imparfaitement la profondeur de ses convictions.

Une réaction se fit alors dans l’âme du voyageur, qui, comprenant tout ce qu’il y avait de grave, de mystérieux et de touchant dans la position du solitaire :

— Pardonnez, lui dit-il avec intérêt, si j’ai pris votre malheur pour une infortune ordinaire… Mais quel est donc le secret de cette misère qui se présente à mes yeux sous les apparences du bonheur que j’envie ? quelle est l’étrange fatalité qui vous éloigne des hommes que vous aimez, et vous retient dans une solitude que vous n’aimez pas ?… Hélas ! faut-il que je vienne de France pour voir un compatriote si malheureux ! De grâce, épanchez vos chagrins dans mon cœur, et puisse l’intérêt que vous inspirez au voyageur verser dans votre âme un peu de consolation !…

Le solitaire réfléchit quelques instants… — Eh bien, oui ! dit-il en relevant sa tête qu’il avait inclinée, je vous raconterai l’histoire de ma vie… Je sais combien les hommes sont indifférents aux souffrances d’autrui, et je suis accoutumé à me passer de leur pitié. Ce n’est donc point votre compassion que je veux gagner par le récit de mes maux ; c’est un devoir que je vais accomplir… Le devoir seul est assez puissant sur mon âme pour me contraindre à réveiller des souvenirs douloureux, que j’avais résolu d’ensevelir dans un oubli profond. Je suis comme le voyageur téméraire tombé du faîte de la montagne jusqu’au fond du précipice ; il a perdu tout espoir [27] de salut… cependant, portant un dernier regard vers les sommets dont il est descendu, il crie le péril aux imprudents qu’il voit s’avancer sur le bord des abîmes.

Le reste du jour, Ludovic parut absorbé dans une profonde méditation ; il était facile de juger, par les nuages sombres qui, de temps en temps, venaient obscurcir son front, qu’en repassant par toutes les phases de sa vie, il avait de grandes infortunes à traverser.

Le lendemain, à l’instant où l’aurore reflétait ses teintes roses sur les plus hauts feuillages de la forêt, Ludovic et son hôte sortaient de la chaumière ; ils se dirigèrent vers une roche élevée qui dominait l’extrémité du lac. De cette hauteur s’élançait une source jaillissante qui semait dans sa chute mille grains d’une poussière humide et argentée. Ce lac tranquille, ces bois muets, cette onde légère tombant sans bruit comme pour ne point troubler le silence de la solitude, tout dans ce lieu préparait l’âme à de profondes impressions.

Le solitaire et le voyageur s’étant assis au pied d’un cèdre antique, Ludovic raconta en ces termes l’histoire de sa vie.

« Les grandes révolutions qui tourmentent les peuples jettent souvent au fond de certaines âmes un trouble profond, qui subsiste longtemps encore après que la surface de la société est devenue tranquille et que le calme est rentré dans le sein des masses.

Comme je naissais, un ordre social, qui comptait quinze siècles d’existence, achevait de s’écrouler… Jamais si grande ruine ne s’était offerte aux regards des peuples ;… jamais reconstruction si grande n’avait provoqué le génie des hommes. Un monde nouveau s’élevait sur les débris de l’ancien ; les esprits étaient inquiets, les passions ardentes, les intelligences en travail. L’Europe entière changeait de face ;… les opinions, les mœurs, les lois étaient entraînées dans un tourbillon si rapide, qu’on pouvait à peine distinguer les institutions nouvelles de celles qui n’étaient plus… L’origine de la souveraineté avait été déplacée ; les principes du gouvernement étaient changés ; on avait inventé un nouvel art de la guerre, créé de nouvelles sciences ; les hommes n’étaient pas moins extraordinaires que les événements ; les plus grandes nations du monde prenaient pour chefs des enfants, tandis [28] que les vieillards étaient rejetés des affaires… des soldats sans expérience triomphaient des bandes les plus aguerries ; des généraux, qui sortaient de l’école, renversaient de puissants empires ;… le règne des peuples était solennellement annoncé ; et jamais on n’avait vu les individualités si fortes et si glorieuses… chacun se précipitait dans une arène que la fortune paraissait ouvrir à tous…

J’étais enfant lorsque ces événements se passaient. Un spectacle de misère et de grandeur, de ruine et de création, frappa d’abord mes jeunes regards ; des exclamations de surprise, des cris d’admiration, les retentissements de l’airain annonçant des victoires, furent les premiers bruits qui arrivèrent à mon oreille.

J’habitais une demeure écartée des villes ; j’y grandissais sous le toit paternel, au sein des affections les plus tendres. Le tumulte qui régnait en Europe ne pénétrait que de loin en loin dans cet asile paisible du vrai bonheur et de toutes les vertus ; la vie s’y écoulait douce, mais uniforme ; de temps en temps seulement, un journal, la lettre d’un ami, un soldat rentrant dans ses foyers, venaient tout-à-coup jeter comme une lumière subite sur notre horizon, et nous apprendre que des trônes étaient détruits ou élevés.

Quand ces bruits rares parvenaient jusqu’à moi, ils me plongeaient dans de longs étonnements ; ils m’apprenaient que la vie, si monotone autour de nous, avait ailleurs des scènes brillantes ; alors je rêvais de gloire, de puissance, de grandeur ! la tranquillité de nos existences me paraissait un accident au milieu du mouvement universel.

Il se créait peu à peu au fond de mon âme un monde idéal, enfant de mes rêveries, de mes illusions et de mes impatients désirs, monde gigantesque, que ne pouvait égaler le monde réel, quelque grand, quelque extraordinaire qu’il fût alors… Si j’eusse été placé près de la scène, peut-être eussé-je aperçu les ombres aussi bien que les clartés ; voyant agir sous mes yeux les hommes qui gouvernaient les nations, j’eusse été peut-être moins ébloui par une grandeur qui m’aurait paru mêlée de petitesse ; j’aurais vu bien des bassesses autour de la puissance, et de larges taches dans un soleil de gloire.

Mais mon isolement rendait plus séduisants tous les prestiges, [29] et plus enivrant encore pour mon imagination le spectacle lointain des mouvements du monde. Ainsi je ne voyais, du vaste théâtre où s’agitait la destinée des peuples, que ce qui pouvait me dégoûter du coin de terre que j’habitais.

Lorsque, tout ému encore par les récits qui avaient fait bondir mon cœur, je retombais au milieu du calme profond de notre retraite ; quand, après avoir roulé dans mon esprit les plus vastes pensées, je me sentais ramené aux paisibles intérêts des champs… j’éprouvais un insurmontable ennui, et sentais une répugnance que, depuis, je n’ai jamais pu vaincre pour le tranquille bonheur dont j’étais le témoin : non que je fusse insensible à l’ordre et à la moralité dont l’intérieur de la famille m’offrait le touchant spectacle. J’étais souvent ému à l’aspect des bonnes œuvres qui se faisaient sous mes yeux ; car jamais un malheureux n’était repoussé de notre demeure, et je voyais le pauvre s’éloigner en nous bénissant ; mais je sentais chaque jour qu’il me fallait quelque chose de plus encore. Je prenais à mon père ses vertus ; au monde que j’entrevoyais, sa grandeur ; je mêlais ces deux choses, j’en faisais un ensemble délicieux, enivrant. Bientôt elles s’unirent si intimement dans ma pensée, que je ne pouvais plus les séparer. Je n’eusse point voulu de gloire sans vertus ; mais la vertu sans gloire me paraissait terne.

Enfin les portes du monde s’ouvrirent pour moi… je me précipitai dans l’arène.

Déjà tout y était changé ; la paix régnait en Europe ; ce n’était point le calme du bien-être, mais l’immobilité qui suit une violente convulsion. Les peuples n’étaient pas heureux, ils étaient las et se reposaient… De vastes ambitions, d’impétueux désirs, quelques nobles enthousiasmes, s’agitaient encore à la surface de la société ; mais tous ces élans n’avaient plus de but… Tout d’ailleurs s’était rapetissé dans le monde, les choses comme les hommes. On voyait des instruments de pouvoir, faits pour des géants, et maniés par des pygmées ; des traditions de force exploitées par des infirmes, et des essais de gloire tentés par des médiocrités. Au siècle des révolutions avait succédé le temps des troubles ; aux passions, les intérêts ; aux crimes, les vices ; au génie, l’habileté ; les paroles, aux actes. Je trouvai une société où tout semblait [30] encore transitoire, et où rien cependant ne remuait plus ; une sorte de chaos régulier, époque sans caractère déterminé, placée entre la gloire qui venait de mourir, et la liberté qui allait naître… On ne s’élançait plus au pouvoir d’un seul bond, comme au temps de mon enfance ; on n’y marchait pas non plus progressivement, comme dans les siècles qui avaient précédé ; il existait dans le gouvernement de certaines règles qui, après avoir été opposées aux talents, cédaient sans effort sous l’intrigue.

J’abordai ce nouveau théâtre, plein de vastes pensées et d’immenses désirs : un coup d’œil me suffit pour découvrir combien peu j’y convenais.

Mes passions étaient profondes et pures : mais, depuis trente années, mille autres avaient feint d’en sentir de pareilles, ou abusé de celles qu’ils éprouvaient réellement ; on ne croyait plus à la sincérité des grandes ambitions, et tout le monde les redoutait. Après avoir si long-temps nourri des espérances sans bornes, et m’en être enivré dans la solitude, je fus presque obligé de les dérober aux regards des hommes.

J’avais conçu des projets de réforme politique… mais alors on avait horreur des innovations.

De même que les esprits inquiets étaient troublés par des souvenirs de gloire, la société, corps froid et prudent, était glacée par des souvenirs de sang ; elle aimait sa léthargie, voyant dans le réveil un péril, et dans tout mouvement une crise mortelle.

Comment d’ailleurs parvenir à exercer sur elle et sur sa marche quelque influence ?

J’essayai d’embrasser un état qui pût me mener au pouvoir… mais je découvris bientôt encore la vanité de ce projet. Pour suivre avec avantage ce qu’on appelle une carrière, il faut l’envisager comme l’intérêt unique de son existence, et non comme le moyen d’atteindre à un but plus élevé. L’exercice d’une profession impose mille devoirs minutieux auxquels ne saurait se soumettre celui qui poursuit une grande pensée. L’impatience de réussir suffirait pour empêcher le succès.

Je ne saurais vous dire quels étaient les tourments de mon esprit, lorsque, plein d’idées vastes, j’étais condamné à me renfermer dans le cercle étroit d’une spécialité ; après avoir [31] long-temps considéré les objets dans leur ensemble, il me fallait descendre dans mille détails, et traiter des cas particuliers, à la place des grandes questions que j’avais méditées toute ma vie. Je faisais des efforts inouis pour tirer une idée générale d’un fait ; mais alors j’oubliais le fait pour l’idée, l’application pour la théorie : je devenais impropre à mon état… Une autre fois, je parvenais à emprisonner mon esprit dans les limites d’une question spéciale… mais ici je sentais mon intelligence se rétrécir, en même temps que je perdais l’habitude de généraliser ma pensée ; et je m’arrêtais devant la crainte de devenir impropre à mon avenir.

Plein de dégoût et d’ennui, je me retirai des affaires ; j’étais d’ailleurs enclin à penser que, de notre temps, la droiture du cœur et la fixité des principes sont des obstacles au succès.

Le vide dans lequel je tombai ne saurait se décrire. À l’instant où j’avais cru atteindre le but, je l’avais vu s’éloigner de moi davantage… Cependant mes passions me restaient ; elles ne me laissaient point de repos. Je jetais autour de moi des regards inquiets… j’observais la scène, espérant toujours qu’elle changerait ; mais elle ne m’offrait qu’un spectacle monotone de petits personnages, de petites intrigues, et de petits résultats…

Un événement inattendu vint tout à coup ranimer mon énergie languissante, et sourire à mon imagination. C’était en l’année 1825 ; la Grèce esclave avait murmuré des paroles de liberté… je vis là le parti de la civilisation contre la barbarie.

Plein d’un saint enthousiasme, je courus vers la patrie d’Homère. Mouvements poétiques d’une jeune âme, que vous êtes nobles et impétueux ! Hélas ! pourquoi ne rencontrez-vous, dans vos élans sublimes, que déceptions et mensonges ? J’ai scellé de mon sang la cause de la liberté… j’ai vu le triomphe des Grecs, et je ne sais pas à présent quels sont les plus vils des vainqueurs ou des vaincus. Il n’y a plus de Grecs esclaves des Musulmans ; mais toujours voués à la servitude, ceux-là n’ont gagné que le triste privilège de se fournir de maîtres et de tyrans.

Que me restait-il à faire sur cette terre de souvenirs et de [32] tombeaux ? Que demander aux ruines d’Athènes et de Lacédémone ?

Des cris de désespoir ? — Byron, génie infernal, les exhala dans un céleste langage.

Des soupirs religieux ? — Un pieux pèlerin les a recueillis, et l’univers écoute encore dans une sainte émotion la voix du chantre divin d’Eudore et de Cymodocée.

Alors, sans pensée, sans intérêt, sans but, je pris ma course au hasard… La nature offrit à mes yeux deux grandes choses : l’Océan et les montagnes. L’art eut aussi sa merveille à me montrer : il me conduisit devant Saint-Pierre de Rome.

En présence de ces magnifiques créations, j’éprouvais de sublimes extases. Je ne sais pourquoi je n’ai jamais regardé la mer sans fondre en larmes : y a-t-il dans cette image de l’immensité quelque chose qui confonde la misère de l’homme ? Cette grande scène, où s’agitent les tempêtes, où se consomment les naufrages, figure-t-elle à nos yeux l’écueil où l’âme se brise, et l’abîme où se perd la pensée ?

Les montagnes causent une impression plus grave ; leur front superbe, en aspirant au ciel, imprime à l’âme une impulsion religieuse ; elles sont comme le marche-pied donné à l’homme pour monter vers Dieu. Oh ! que la Divinité aurait un magnifique autel, si la basilique de Saint-Pierre couronnait la cime du Mont-Blanc !

Mon pèlerinage ne fut pas de longue durée… L’Europe ennuie le voyageur parce qu’on y voyage depuis deux mille ans.

En vain je visitais les sites les plus pittoresques, les retraites les plus sauvages, les palais les plus merveilleux… je ne faisais que passer là où mille autres avaient passé avant moi. Pas une terre qui n’ait été foulée aux pieds ; pas une beauté de la nature qui n’ait été analysée ; pas un chef-d’œuvre de l’art qui n’ait excité des admirations. Le voyageur de nos jours n’a plus rien à faire, ni rien à penser ; ses opinions, comme ses sentiments, lui sont annoncées d’avance ; il faut qu’il pleure ici ; que, plus loin, il soit saisi d’enthousiasme ; il passe ainsi par la voie qu’ont suivie ses devanciers, à travers une multitude de vieilles impressions et d’émotions de commande.

[33]

Je ne rencontrai d’ailleurs chez les autres peuples d’Europe rien qui m’enchaînat au milieu d’eux : ils sont aussi vieux et encore plus corrompus que nous.

De retour en France, j’y retrouvai mes premiers ennuis. Que faire ? où aller ? — Revenir à la maison paternelle ? j’étais moins que jamais propre à en goûter le bonheur ; car les obstacles accumulés sur mes pas, au lieu de me désenchanter, n’avaient fait qu’irriter mes passions.

Me faudrait-il vivre éternellement dans une société où j’étais sûr de ne point trouver l’existence que j’avais rêvée !

Alors s’offrit à mon esprit l’idée de passer en Amérique. Je savais peu de choses de ce pays ; mais chaque jour j’entendais vanter la sagesse de ses institutions, son amour pour la liberté, les prodiges de son industrie, la grandeur de son avenir. C’était de l’Occident, disait-on, que désormais viendrait la lumière, et puis je pensais comme vous : « On trouve en Amérique deux choses qui ne se rencontrent point ailleurs : une société neuve, quoique civilisée, et une nature vierge… »

Je regardai ce projet nouveau comme une inspiration divine envoyée au secours de mon infortune.

Combien fut douce alors la lumière qui pénétra dans mon âme, et vint me découvrir un monde égal à mes plus beaux rêves !

Avec quel enthousiasme je me précipitai vers cette chance d’avenir ! je passai tout-à-coup de l’abattement à l’énergie, et sentis renaître en moi toutes les forces morales que donne le retour inattendu d’une espérance abandonnée.

Un mois après j’étais à Baltimore.

CHAPITRE IV.

INTERIEUR D’UNE FAMILLE AMERICAINE. ↩

Je choisis Baltimore de préférence aux autres villes d’Amérique, assuré que j’étais d’y trouver un ami, Daniel Nelson, auquel ma famille avait, dans une occasion importante rendu quelques services.

[34]

Le jour où j’entrai chez Nelson fut celui qui décida de mon sort. Je dois donc vous faire connaître cet Américain.

Son premier abord n’était point agréable : un maintien sévère, un langage froid, des formes rudes, telle était l’apparence extérieure de son caractère ; mais cette grossière écorce cachait des vertus d’un grand prix ; il était juste envers ses semblables, charitable au malheureux, et doué d’une fermeté d’esprit que je n’ai jamais rencontrée dans un autre homme ; il possédait encore une qualité que j’admirai d’autant plus en Amérique, que je l’avais moins vue en France : c’était de ne rien dire sans réflexion, et de ne jamais parler des choses qu’il ne savait pas [N10].

Habituellement calme dans ses discours, Nelson avait quelques passions sous l’influence desquelles sa froideur s’animait. La première, c’était un orgueil national poussé jusqu’au délire ; il ne parlait qu’en termes magnifiques de la sagesse et de la grandeur du peuple américain. Sa seconde passion était une haine : il détestait les Anglais 168.[N11] ; enfin, sectateur ardent de la communion presbytérienne, Nelson nourrissait dans son âme un sentiment voisin de l’inimitié contre les catholiques et les unitaires, reprochant aux premiers de croire tout, et aux autres de ne rien croire.

J’aperçus dans le caractère de Nelson un dernier trait qui me frappa : quoiqu’il vécût dans une société où tout le monde a des esclaves [N12], il ne voulut jamais en posséder aucun ; il avait acheté dans la Virginie deux nègres, qu’il s’était empressé d’affranchir des leur arrivée dans le Maryland, et dont il avait fait ses domestiques. L’un d’eux, nommé Ovasco, avait pour son maître un attachement qui ressemblait à un culte, et dont plus tard j’admirai les effets.

Fixé depuis plusieurs années à Baltimore, Nelson occupait dans cette ville une haute position sociale ; il avait d’abord trouvé dans le commerce une source féconde de fortune et de crédit. Alors il menait un train brillant ; sur un riche équipage, ses armes étaient peintes, avec cette devise : « Ubi libertas, ibi patria. » La même inscription avait été gravée sur le cachet dont il scellait toutes ses lettres, et sur lequel on lisait aussi : « John Nelson, 1631. » C’était le nom du chef de sa famille, et la date de son émigration en Amérique. [35] Nelson se plaisait à parler de cette antique origine, et de ceux de ses aïeux dont le nom avait laissé d’honorables souvenirs parmi les Américains.

Cependant des idées d’ambition lui étant venues, il évita toutes les apparences du luxe et de la richesse, afin de se rendre populaire, et fut élu membre de la législature du Maryland ; il obtint d’ailleurs successivement tous les titres honorifiques auxquels peut aspirer un citoyen influent des États-Unis : membre de la société historique, président de la société biblique [N13] , de la société de tempérance [N14], de la société de colonisation [N15] , inspecteur du pénitencier et de la maison de refuge ; il était, de plus, anti-maçon [N16] .

Il aspira longtemps à devenir membre du congrès, mais, ayant échoué dans les dernières élections, il abandonna subitement toutes ses prétentions politiques, et, se tournant vers un autre objet, il se fit recevoir ministre d’une église presbytérienne.

Lorsque j’arrivai chez Nelson, je le trouvai entouré de ses deux enfants, Georges et Marie.

Le premier, à l’âge de vingt ans, portait sur un front élevé l’empreinte d’un caractère noble et ferme ; son âme droite se peignait dans la franchise de son regard. Je me sentis d’abord attiré vers lui, et lui vers moi… bientôt une étroite amitié justifia nos sympathies.

Sa sœur, plus jeune que lui, me parut d’une éclatante beauté ; mais à l’époque de mon arrivée à Baltimore, je ne fis que l’apercevoir. Elle ne se montrait point dans le monde, où j’allais sans cesse ; et je la voyais à peine chez son père, dont j’évitais la société.

J’ai su plus tard apprécier Nelson et sa famille ; mais j’avoue que la rigidité de ses principes m’avait d’abord éloigné de lui : il gardait dans toute leur austérité les mœurs des puritains de la Nouvelle-Angleterre [N17]. Soir et matin, ses enfants et ses domestiques étant rassemblés, il leur faisait la prière en commun ; chaque repas était également précédé d’une invocation dans laquelle il demandait au Ciel de bénir les mets et les fruits servis sur la table.

Quand venait le dimanche [N18], c’était tout un jour de recueillement et de piété. Le moindre amusement était interdit, [36] et le temps qu’on ne passait point à l’office religieux s’écoulait silencieusement dans la lecture et la méditation de la Bible. Cette rigide observance du saint jour était la même par toute la ville ; cependant Nelson ne cessait d’accuser Baltimore d’irréligion et d’impiété : « Le Maryland, disait-il, est bien loin de valoir la Nouvelle-Angleterre, cette patrie des bonnes mœurs et de la religion. Du reste, ajoutait-il, les principes de la morale se relâchent tous les jours dans ce pays, et la Nouvelle-Angleterre elle-même ne se préserve point de la corruption générale. Croiriez-vous, me disait-il avec l’accent d’une douleur profonde, qu’on n’arrête plus les personnes qui voyagent le dimanche [N19] , et que la malle-poste elle-même, qui porte les depêches du gouvernement central , circule pendant le jour du Seigneur [N20] ? Si ce progrès funeste ne s’arrête pas, c’en est fait, non seulement de nos mœurs privées, mais encore des mœurs publiques : point de moralité sans religion ! point de liberté sans le christianisme !

Comme il voyait dans l’expression de ma physionomie bien moins d’indignation que d’étonnement : Je sais, me dit-il, que la France est une terre d’immoralité ; tout le mal vient du papisme. Les catholiques ont tellement enveloppé le christianisme de formes matérielles, qu’ils ont perdu de vue le principe moral qui en est l’âme. Mais l’œuvre de la reforme s’achèvera, la France sera religieuse quand elle sera protestante [N21] . »

Ce zèle ardent pour les choses immatérielles s’alliait, chez Nelson, à des sentiments d’une tout autre nature : son amour pour l’argent était incontestable ; il était rare qu’après nous avoir entretenus des intérêts de son église et de ses méditations religieuses, il n’engageât pas quelque discussion sur le meilleur système de banque à fonder, sur les escomptes, sur le tarif, sur les canaux et les routes en fer. Son langage, ses souvenirs de commerce et de fortune, dénotaient une passion pour les richesses qui, poussée à un certain point, prend le nom de cupidité ; singulier mélange de nobles penchants et d’affections impures ! J’ai trouvé partout ce contraste aux États-Unis : ces deux principes opposés luttent incessamment ensemble dans la société américaine ; l’un, source de droiture ; l’autre, de mauvaise foi.

[37]

Au milieu d’idées et de sentiments tous nouveaux pour moi, ma première impression fut une répugnance, et, persuadé que la scène qui s’offrait à mes yeux, dans un étroit espace, ne me donnait point le type de la société américaine, je résolus, peu de jours après mon arrivée, de voir Nelson aussi rarement que je le pourrais sans manquer aux convenances, et de chercher dans le grand monde, où je tâcherais de me répandre, des relations qui me convinssent mieux. Le fils de Nelson, Georges, qui seul, dans cette maison, avait dès le premier jour gagné mon cœur, me présenta chez les personnes les plus considérables de la cité. Pendant le jour, nous visitions ensemble la ville, ses établissements publics et ses monuments ; nous assistions aux assemblées politiques ; nous pénétrions dans les clubs ; les environs de la ville nous fournissaient de charmantes promenades ; j’aimais surtout la baie de Baltimore, qui me rappelait celle de Naples ; là chaque impression me valait un souvenir. Souvent, abandonnant ma barque au caprice des vents, et mon âme à ses rêveries, je croyais, aidé de l’illusion de mes sens et des infidélités de ma mémoire, respirer encore sous le beau ciel de l’Italie ; parfois une colonne de vapeur noirâtre, sortie des flancs d’un navire, s’élevait dans les airs, et, se dessinant sur l’horizon par-dessus la cime des montagnes, dont elle semblait sortir, figurait à mes yeux le cratère fumant du Vésuve. D’où me venait ce penchant à me ressouvenir d’un pays qui m’avait donné tant d’ennuis, si peu de joies ? Ne serait-ce pas qu’un charme secret se cache dans les souffrances du passé ? il nous reste d’elles le sentiment de les avoir vaincues ; et, quand on est encore infortuné, c’est un bien que de penser à des malheurs qui ne sont plus.

Au déclin du jour, Georges et moi, nous cherchions, dans les brillantes réunions du monde, des distractions et des plaisirs. C’était la saison des fêtes : les bals, les concerts, se succédaient non interrompus.

Je portais un regard avide et impatient sur cette société dont on parle tant en Europe, et que l’on connaît si peu ! Je crus voir au premier coup d’œil que je n’y trouverais rien de ce que j’y cherchais.

Les États-Unis sont peut-être, de toutes les nations, celle [38] dont la direction donne le moins de gloire aux gouvernants. Nul n’est chargé de la conduire ; elle a besoin de marcher seule. Le maniement des affaires n’y dépend point de quelques hommes, il est l’œuvre de tous. Là les efforts sont universels, et toute impulsion particulière nuirait au mouvement général. Dans ce pays l’habileté politique ne consiste pas à agir, mais à s’abstenir et à laisser faire. C’est un grand spectacle que celui de tout un peuple qui se meut et se gouverne lui-même ; mais nulle part les individus ne sont aussi petits.

Je crois aussi qu’aucun pays n’est plus étranger que les États-Unis aux grandes entreprises et aux crises politiques qui mettent en relief le mérite d’un homme, son génie, sa supériorité sur ses concitoyens. Les Américains n’ont point de guerre à soutenir, parce qu’ils n’ont point de voisins ; et l’intérieur du pays n’est point sujet aux grandes perturbations, parce qu’il n’y a point de partis [N22]. Quelles occasions de gloire reste-t-il, quand on n’a pas à sauver son pays de l’anarchie, ni à protéger son indépendance contre les attaques de l’étranger ?

Les États-Unis font cependant de grandes choses ! leurs habitants défrichent les forêts de l’Amérique, et répandent ainsi la civilisation européenne jusqu’au fond des plus sauvages solitudes ; ils s’étendent sur la moitié d’un hémisphère ; leurs vaisseaux portent sur tous les rivages leur nom et leurs richesses ; mais ces grands résultats sont dus à mille efforts partiels, qu’aucune puissance supérieure ne dirige, à mille capacités médiocres qui n’appellent point le secours d’une plus haute intelligence.

Cette uniformité, qui règne dans le monde politique, se retrouve également dans la société civile. Les relations des hommes entre eux n’ont qu’un seul objet, la fortune ; un seul intérêt, celui de s’enrichir. La passion de l’argent naît chez les Américains avec l’intelligence, traînant à sa suite les froids calculs et la sécheresse des chiffres ; elle croît, se développe, s’établit dans leur âme, et la tourmente sans relâche, comme une fièvre ardente agite et dévore le corps débile dont elle s’est emparée. L’argent est le dieu des États-Unis, comme la gloire est le dieu de la France, et l’amour celui de l’Italie.

[39]

C’est l’intérêt et non la moralité qui rend les Américains amis de l’ordre ; ils poursuivent gravement la fortune.

Ils ne sont pas vertueux, ils ne sont que rangés ; la société des États-Unis refroidit l’enthousiasme sans inspirer le respect.

Peu séduit de ce premier aperçu, je m’éloignai du monde et de ses fêtes ; je résolus d’approfondir, dans la retraite, les mœurs et les institutions d’un peuple dont les salons ne me montraient que la superficie ; fatigué de mouvement et du bruit, j’aspirai à l’isolement et me sentis attiré vers Nelson par l’austérité même de mœurs qui m’avait éloigné de lui.

À l’instant où mes réflexions sur l’Amérique me jetaient dans l’abattement, en me prouvant une déception nouvelle, et comme je voyais fuir encore devant moi le but auquel j’avais rattaché mes dernières espérances, une passion, dont je ne soupçonnais point la puissance, vint s’emparer de mon âme.

Je n’avais jamais aimé en Europe, et, après avoir vu les femmes d’Amérique, je ne redoutais plus le joug d’un sentiment que j’avais toujours regardé comme une faiblesse et comme un obstacle aux grands desseins. Cependant un tendre penchant était destiné à renouer les liens de mon existence brisée, et allait devenir l’unique intérêt de ma vie.

CHAPITRE V.

MARIE. ↩