JEAN-BAPTISTE SAY,

Traité de l'économie politique (1803)

Tome 1

|

[Created: 20 November, 2023]

[Updated: 31 December, 2023 ] |

|

This is an e-Book from |

Source

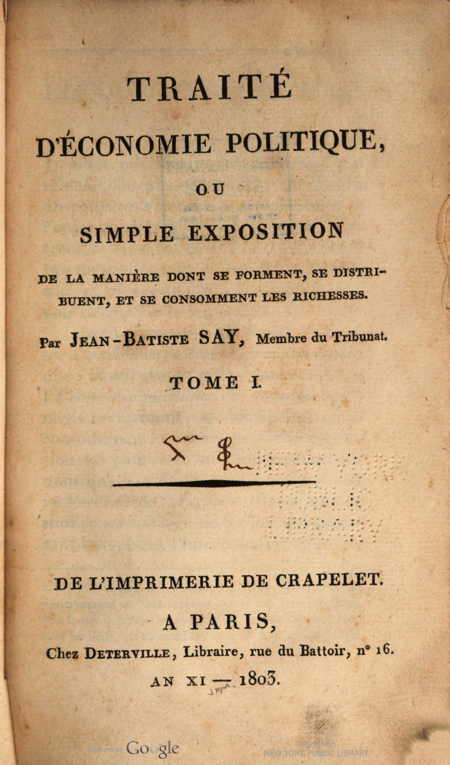

, Traité d’Économie Politique, ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent, et se consomment les richesses. Par Jean-Baptiste Say, Membre du Tribunat (De L’imprimerie De Crapelet. À Paris, An XI —1803). Vol. 1.http://davidmhart.com/liberty/Books/1803-Say_TEP/Say_TraiteEP1-1803-ebook.html

Jean-Baptiste Say, Traité d’Économie Politique, ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent, et se consomment les richesses. Par Jean-Baptiste Say, Membre du Tribunat (De L’imprimerie De Crapelet. À Paris, An XI —1803). Two volumes.

Editor's Introduction

To make this edition useful to scholars and to make it more readable, I have done the following:

- inserted and highlighted the page numbers of the original edition

- not split a word if it has been hyphenated across a new line or page (this will assist in making word searches)

- added unique paragraph IDs (which are used in the "citation tool" which is part of the "enhanced HTML" version of this text)

- retained the spaces which separate sections of the text

- created a "blocktext" for large quotations

- moved the Table of Contents to the beginning of the text

- placed the footnotes at the end of the book

- reformatted margin notes to float within the paragraph

- inserted Greek and Hebrew words as images

TABLE DES CHAPITRES contenus dans ce premier volume

- Discours préliminaire p. v

- LIVRE PREMIER. DE LA PRODUCTION.

- Chapitre Ier. Des différentes sortes d’industries. p. 1

- Chapitre II. Des opérations communes à toutes les industries. p. 5

- Chapitre III. Ce que c’est qu’un capital, et de quelle manière les capitaux concourent à la production. p. 12

- Chapitre IV. Des capitaux improductifs. p. 17

- Chapitre V. Des fonds de terre. p. 19

- Chapitre VI. Ce qu’il faut entendre par production. p. 23

- Chapitre VII. Comment se joignent l’industrie, les capitaux et les fonds de terre pour produire. p. 32

- Chapitre VIII. Du travail de l’homme et du travail de la nature. p. 38

- Chapitre IX. Des machines qui suppléent au travail de l’homme. p. 42

- Chapitre X. Comment la division du travail multiplie les produits et les perfectionne. p. 54

- Chapitre XI. Comment le producteur et le consommateur profitent l’un et l’autre des avantages résultants de la division du travail. p. 61

- Chapitre XII. Des bornes que la nature des choses met à la division du travail. p. 67

- Chapitre XIII. Des inconvénients attachés à une trop grande subdivision dans les travaux. p. 78

- Chapitre XIV. De quelle manière se forment les capitaux. p. 83

- Chapitre XV. De quelle manière s’entretiennent les capitaux productifs. p. 107

- Chapitre XVI. Que l’industrie agricole exige de moins grands capitaux que les autres industries. p. 114

- Chapitre XVII. Quelle est la plus productive de la grande ou de la petite culture. p. 117

- Chapitre XVIII. Qu’une nation qui n’a point d’industrie agricole n’est pas plus qu’une autre une nation salariée. p. 124

- Chapitre XIX. D’un certain génie favorable à l’industrie. p. 131

- Chapitre XX. Des essais dans l’industrie, de leurs effets, et par qui doivent en être supportés les frais. p. 141

- Chapitre XXI. Des différentes manières de faire le commence. p. 147

- Chapitre XXII. Des débouchés. p. 152

- Chapitre XXIII. Comment le commerce extérieur concourt à la production intérieure. p. 156

- Chapitre XXIV. Comment le commerce de transport concourt à la production intérieure. p. 167

- Chapitre XXV. De ce qu’on nomme balance du commerce. p. 173

- Chapitre XXVI. Des voyages et de l’expatriation par rapport à la richesse nationale. p. 182

- Chapitre XXVII. Des compagnies et principalement de celles qui ont des privilèges exclusifs. p. 191

- Chapitre XXVIII. Du produit des colonies. p. 203

- Chapitre XXIX. Du commerce colonial et de ses produits. p. 230

- Chapitre XXX. Si le gouvernement doit prescrire la nature des productions. p. 241

- Chapitre XXXI. Des primes d’encouragement. p. 252

- Chapitre XXXII. Des brevets d’invention. p. 262

- Chapitre XXXIII. De l’effet des entraves mises à l’importation des marchandises étrangères. p. 266

- Chapitre XXXIV. Des entraves de province à province. p. 280

- Chapitre XXXV. Des circonstances où il convient de mettre des droits d’entrée sur les marchandises étrangères. p. 282

- Chapitre XXXVI. Du commerce des grains. p. 293

- Chapitre XXXVII. Des apprentissages, des maîtrises et des règlements. p. 313

- Chapitre XXXVIII. Quels règlements sont utiles. p. 325

- Chapitre XXXIX. S’il convient que le gouvernement concoure à la production. p. 333

- Chapitre XL. En quoi l’autorité publique travaille efficacement à la richesse nationale. p. 340

- Chapitre XLI. Si la prospérité d’une nation nuit à celle des autres. p. 350

- Chapitre XLII. Des produits immatériels, ou qui sont consommés au moment de leur production. p. 360

- Chapitre XLIII. Que les produits immatériels sont le fruit d’une industrie et d’un capital. p. 366

- Chapitre XLIV. Des capitaux productifs d’utilité ou d’agrément. p. 371

- Chapitre XLV. Des terrains productifs d’agrément. p. 380

- Chapitre XLVI. De la production dans ses rapports avec la population. p. 385

- Chapitre XLVII. De la production dans ses rapports avec la distribution des habitants. p. 404

- LIVRE SECOND. DES MONNAIES.

- Réflexion préliminaire. p. 413

- Chapitre Ier. De la nature et de l’usage des monnaies. p. 415

- Chapitre II. Du choix de la marchandise qui sert de monnaie. p. 422

- Chapitre III. De la valeur que la qualité d’être monnaie ajoute à une marchandise. p. 428

- Chapitre IV. De l’utilité de l’empreinte des monnaies, et des frais de fabrication. p. 436

- Chapitre V. De l’altération des monnaies. p. 449

- Chapitre VI. Que la monnaie n’est ni un signe, ni une mesure. p. 466

- Chapitre VII. D’une attention qu’il faut avoir en évaluant les sommes dont il est fait mention dans l’histoire. p. 483

- Chapitre VIII. Qu’il n’y a point de rapport fixe entre la valeur d’un métal et la valeur d’un autre métal. p. 491

- Chapitre IX. Ce que devraient être les monnaies. p. 496

- Chapitre X. De la monnaie de cuivre et de billon. p. 509

- Chapitre XI. De la meilleure forme des pièces de monnaies. p. 515

- Chapitre XII. Par qui doit être supportée la perte qui résulte du frai des monnaies. p. 518

- Endnotes for Volume 1

TRAITÉ D’ÉCONOMIE POLITIQUE. TOME I.

[I-i]

DISCOURS PRÉLIMINAIRE.↩

Il n’est pas inutile aux progrès d’une science, de bien déterminer le champ où peuvent s’étendre ses recherches et l’objet qu’elles doivent se proposer ; autrement on saisit çà et là un petit nombre de vérités sans en connaître la liaison, et beaucoup d’erreurs sans en pouvoir découvrir la fausseté.

Jusqu’au moment où Smith a écrit, on a confondu la Politique proprement dite, la science du gouvernement, avec l’Économie politique qui montre comment se forment, se distribuent et se consomment les richesses. Cette confusion est peut-être née uniquement du nom qu’on a donné mal à propos aux recherches de ce genre. Parce que le mot économie signifie les lois qui régissent la maison, l’intérieur, [1] et que le mot politique semble appliquer cette idée à la famille politique, à la cité, on a voulu que l’économie politique s’occupât de toutes les lois qui régissent l’intérieur de la famille politique. Il fallait donc alors n’y point mêler de recherches sur la formation des richesses. Les richesses sont indépendantes de la nature du gouvernement. Sous toutes les formes de gouvernement, un État peut prospérer s’il est bien administré. On a vu des monarques absolus enrichir leur pays, et des conseils populaires ruiner le leur. Les formes mêmes de l’administration publique n’influent qu’indirectement, accidentellement, sur la formation des richesses, qui est presqu’entièrement l’ouvrage des individus.

L’étude des causes de la prospérité publique et particulière, est donc indépendante des considérations purement politiques ; et en les mêlant on a embrouillé bien des idées au lieu de les éclaircir. C’est le reproche qu’on peut faire à Steuart, qui a intitulé son premier chapitre : Du gouvernement du genre humain ; c’est le reproche qu’on peut faire à la secte des Économistes, et à J.J. Rousseau dans l’Encyclopédie.

Il me semble que depuis Smith, on a constamment distingué ces deux corps de doctrine : qu’on a réservé le nom d’Économie politique à la science qui traite des richesses des nations, et celui de Politique seul, à désigner les rapports qui existent entre le gouvernement et le peuple, et ceux des gouvernements entre eux.

Smith et ceux qui l’ont suivi, ne se sont pas de même tenus en garde contre une autre sorte de confusion qui demande à être expliquée.

En économie politique, comme en physique, comme en tout, on a fait des systèmes avant d’établir des vérités, car un système est plutôt bâti qu’une vérité n’est découverte. Mais cette science a profité des excellentes méthodes qui ont tant contribué aux progrès des autres sciences. Elle n’a plus admis que des conséquences rigoureuses de faits bien observés, et a rejeté tout à fait ces préjugés, ces autorités, qui, en science comme en morale, en littérature comme en administration, venaient toujours naguère s’interposer entre l’homme et la vérité.

Mais on n’a peut-être pas assez remarqué qu’il y a deux sortes de faits. Il y a des faits généraux, ou constants, et des faits particuliers, ou variables. Les faits généraux sont le résultat de l’action des lois de la nature dans tous les cas semblables ; les faits particuliers sont bien aussi le résultat de l’action des lois de la nature, car elles ne sont jamais violées, mais ils sont le résultat d’une ou de plusieurs actions modifiées l’une par l’autre, dans un cas particulier. Les uns ne sont pas moins incontestables que les autres, même lorsqu’ils semblent se contredire : en physique c’est un fait général que les corps graves tombent vers la terre ; cependant nos jets d’eau s’en éloignent. Le fait particulier d’un jet d’eau est un effet où les lois de l’équilibre se combinent avec celles de la pesanteur, sans les détruire.

Dans le sujet qui nous occupe la connaissance de ces deux ordres de faits, forme deux sciences distinctes : l’Économie politique et la Statistique. [2]

La première montre comment la richesse naît, se répand, se détruit ; les causes qui favorisent son accroissement et amènent sa décadence ; ses rapports nécessaires avec la population, la puissance des États, le bonheur ou le malheur des peuples.

La seconde expose l’état des productions et des consommations d’une ou de plusieurs nations, à une époque désignée, ou à plusieurs époques successives, de même que l’état de sa population, de ses forces, des actes ordinaires qui s’y passent et qui peuvent se soumettre à l’appréciation du calcul. C’est une géographie fort détaillée.

Il y a entre l’économie politique et la statistique la même différence qui existe entre la politique et l’histoire.

Elles doivent à la vérité se prêter mutuellement de grands secours. Il est impossible de bien observer les États sous le rapport économique, sans connaître les principes sur lesquels se fonde l’économie politique ; et il est impossible de posséder ces principes sans avoir tiré des conséquences communes d’une foule de faits particuliers. C’est sans doute la raison pour laquelle on les a confondues jusqu’à ce moment. L’ouvrage de Smith n’est qu’un assemblage confus des principes les plus sains de l’économie politique appuyés d’exemples lumineux ; et des notions les plus curieuses de la statistique mêlées de réflexions instructives ; mais ce n’est un traité complet ni de l’une ni de l’autre. Son livre est un vaste chaos d’idées justes, pêlemêle avec des connaissances positives.

Nos connaissances en économie politique peuvent être complètes, c’est-à-dire que nous pouvons parvenir à découvrir tous les faits généraux dont l’ensemble compose cette science ; il n’en saurait être de même de nos connaissances en statistique. La statistique, comme l’histoire, est une science qui sera toujours plus ou moins incertaine, plus ou moins incomplète. On ne peut donner que des essais détachés et très imparfaits sur la statistique des temps qui nous ont précédés et des pays éloignés. Quant au temps présent il est bien peu d’observateurs placés de manière à pouvoir recueillir des notions certaines sur une grande étendue de pays ; l’inexactitude et l’incapacité des hommes à qui l’on est obligé de s’en rapporter ; la défiance inquiète de certains gouvernements ; la mauvaise volonté et l’insouciance de beaucoup d’autres, opposeront toujours de grands obstacles aux efforts qu’on fera pour recueillir des particularités exactes sur les différents États ; et parvînt-on à les avoir, elles ne seraient vraies qu’un instant ; aussi Smith avoue-t-il qu’il n’ajoute pas grande foi à l’arithmétique politique.

L’économie politique au contraire est établie sur des fondements solides du moment que les principes qui lui servent de base sont des déductions rigoureuses de faits généraux incontestables. Les faits généraux sont à la vérité fondés sur l’observation des faits particuliers, mais ce sont des résultats qu’on a trouvés constamment les mêmes chaque fois qu’on les a observés ; un nouveau fait particulier ne suffit même point pour détruire un fait général ; car on ne peut s’assurer qu’une circonstance inconnue n’ait pas produit la différence qu’on remarque entre les résultats de l’un et de l’autre. Je vois une plume légère voltiger dans les airs et s’y jouer quelquefois longtemps avant de retomber à terre : en conclurai-je que la gravitation n’existe pas pour elle ? J’aurais tort. En économie politique, c’est un fait général que l’intérêt de l’argent se proportionne au risque que court le prêteur ; conclurai-je que le principe est faux pour avoir vu prêter de l’argent à bas intérêt dans des occasions très hasardeuses ? Le prêteur pouvait ignorer son risque, la reconnaissance lui com 15. mander des sacrifices : que sais-je ? mille circonstances pouvaient troubler l’action de la loi principale, jusqu’à rendre méconnaissable cette action qui était pourtant réelle, et qui reprenait son empire du moment que les causes de perturbation, qui elles-mêmes étaient l’effet de quelqu’autre loi générale, cessaient d’agir. Enfin, combien peu de faits particuliers sont complètement avérés ! combien peu sont observés avec toutes leurs circonstances ! Et en les supposant bien avérés, bien observés et bien décrits, combien n’y en a-t-il pas qui ne prouvent rien, ou qui prouvent le contraire de ce qu’on veut qu’ils prouvent ?

C’est ainsi qu’il n’y a pas d’opinion extravagante qui n’ait été appuyée sur des faits, et qu’avec des faits on a bien souvent égaré l’autorité publique. Sans doute il faut connaître les faits ; mais de plus il faut connaître tous les rapports qu’ils peuvent avoir avec d’autres faits, c’est-à-dire les lois générales qu’on appelle des principes du moment qu’il s’agit de leur application. Les connaissances positives, lorsqu’elles ne sont pas alliées avec les connaissances des principes, ne sont que le savoir d’un commis de bureau. Ce sont les principes seuls qui montrent le degré de leur importance et l’utilité de leur emploi ; ce sont les principes seuls qui donnent à l’administrateur public cette marche assurée au moyen de laquelle on se dirige vers ce qui est utile et bon, et l’on y arrive.

L’économie politique, comme les sciences exactes, se compose d’un petit nombre de principes fondamentaux, et d’un grand nombre de corollaires ou conséquences de ces principes. Ce qu’il y a d’important pour les progrès de la science, c’est d’établir solidement les principes : chaque auteur multiplie ensuite, ou réduit à son gré le nombre des conséquences selon le but qu’il s’est proposé. Celui qui voudrait déduire toutes les conséquences, donner toutes les explications, ferait un ouvrage colossal et nécessairement incomplet. Pour cette raison, j’ai dû me borner à celles qui étaient fort importantes en elles-mêmes, ou qui prêtaient un nouvel appui aux principes.

L’économie politique ne considère l’agriculture, les arts mécaniques, le commerce, les finances publiques, l’économie privée, etc., que dans leurs rapports avec la richesse générale et particulière, et non dans les procédés qui leur sont propres. Il n’est pas une de ces matières qui ne soit l’objet de plusieurs traités particuliers où l’on démontre leurs procédés ; la partie de ces traités qui s’occupe à rechercher l’influence de chacune d’elles sur les valeurs, doit être fondée sur les principes de l’économie politique.

Ces principes ne sont point l’ouvrage des hommes ; ils dérivent de la nature des choses ; on ne les établit pas : on les trouve. Ils gouvernent les législateurs et les princes qui jamais ne les violent impunément. L’analyse et l’observation les font découvrir. Si l’on a tardé à les découvrir, si on les conteste encore tous les jours, c’est une prérogative qu’ils partagent avec les fondements de presque toutes les sciences. Il n’y a pas vingt ans qu’on est parvenu à analyser l’eau qui soutient notre vie, l’air où nous sommes constamment plongés ; et tous les jours encore on conteste les expériences qui fondent cette doctrine, quoiqu’elles aient été mille fois répétées, dans divers pays, et par les hommes de l’Europe les plus instruits.

Mais de la même manière que les hommes ont longtemps fort bien vécu sans savoir de quoi l’eau était composée, beaucoup d’États ont longtemps subsisté et même prospéré, sans savoir à quoi tenait la prospérité publique. Les anciens, et même les modernes jusqu’à ces derniers temps, paraissent n’avoir pas même soupçonné l’existence des principes dont la réunion forme ce que nous nommons l’économie politique. Les Économiques de Xénophon ne sont qu’un traité d’économie privée, c’est-à-dire, montrent comment il faut s’y prendre pour ménager et accroître son bien. On trouve il est vrai dans son Discours sur les revenus d’Athènes, quelques vues sur la nature des richesses et sur leur production ; mais ces vues mêmes découvrent combien les anciens étaient loin d’avoir là-dessus des idées nettes.

Elles ne paraissent pas être entrées davantage dans leurs conseils. On sait que les Romains regardaient comme vils les arts qui sont le fondement du bienêtre des hommes, en exceptant, on ne sait pourquoi, l’agriculture. Leurs opérations sur les monnaies sont au nombre des plus mauvaises qui se soient faites.

Les modernes pendant longtemps n’ont pas été plus avancés, même après s’être décrassés de la barbarie du Moyen-âge. Henri IV accordait à ses favoris et à ses maîtresses, comme des faveurs qui ne lui coûtaient rien, la permission d’exercer mille petites exactions, et de percevoir à leur profit mille petits droits sur différentes parties du commerce ; il autorisa le comte de Soissons à lever un droit de 15 sous sur chaque ballot de marchandise qui sortirait du royaume ! [3]

Depuis Sully, les ministres des principaux États de l’Europe savaient à la vérité, mais vaguement, que l’agriculture et le commerce étaient les deux mamelles de l’État ; mais ce n’était pas pour eux une vérité démontrée. Vauban, philosophe à l’armée et militaire ami de la paix, affligé de l’état de dépérissement où la vaine grandeur de Louis XIV plongeait la France, proposa dans sa Dîme royale, d’excellents moyens de féconder les différentes sources des richesses ; mais ce fut, de même, par le sentiment confus d’un cœur droit et d’un esprit juste, et non par la connaissance sûre de la marche ordinaire des richesses.

À la cour du Régent, toutes les idées se brouillèrent. Les billets de la banque, où l’on croyait voir une source inépuisable de prospérité, ne furent qu’un moyen de dévorer des capitaux, de dépenser ce qu’on ne possédait pas, de faire banqueroute de ce qu’on devait. La modération et l’économie furent tournées en ridicule. Les courtisans du prince, moitié par persuasion, moitié par perversité, l’excitaient à la profusion ; c’est là que fut réduite en système cette maxime, que le luxe enrichit les États : on soutint ce paradoxe en prose ; on l’habilla en beaux vers ; on crut de bonne foi mériter la reconnaissance de la nation en dissipant ses trésors ; et l’ignorance du prince conspira avec ses flatteurs, sa dissolution et sa vanité, pour ruiner l’État. La France se releva un peu sous la longue paix maintenue par le cardinal de Fleury, ministre faible pour le mal comme pour le bien, et dont l’administration insignifiante prouva du moins qu’à la tête d’un gouvernement, c’est déjà faire beaucoup de bien, que de ne pas faire de mal.

En tout genre, les exemples ont précédé les préceptes. La prospérité incontestablement croissante de la plupart des États de l’Europe, et même les vicissitudes qu’ils avaient éprouvées, favorisaient la recherche des causes de la prospérité des États en général. La marche plus grave et plus philosophique des idées, depuis la même époque, accéléra ces progrès. L’étude de l’homme en société prit le pas sur d’autres études moins importantes ; et plusieurs écrivains contribuèrent aux progrès de l’économie politique, par leurs travaux, par leurs systèmes, par leurs disputes.

Montesquieu, dont le génie embrassait plus d’objets qu’il n’en pouvait étudier, semait de brillantes erreurs dans son Esprit des lois ; mais on a l’obligation à ce grand écrivain d’avoir porté la philosophie dans la législation, et sous ce rapport il est peut-être, en économie politique, le maître des écrivains anglais qui passent pour être les nôtres, de même que Voltaire a été le maître de leurs bons historiens, qui sont dignes eux-mêmes maintenant de servir de modèles.

Vers le milieu du siècle, quelques principes sur la source des richesses, mis en avant par le docteur Quesnay, firent un grand nombre de prosélytes. L’enthousiasme de ceux-ci pour leur fondateur, le scrupule avec lequel ils ont toujours depuis suivi les mêmes dogmes, leur chaleur à les défendre, les ont fait considérer comme une secte, et ils ont été appelés du nom d’Économistes. Au lieu d’observer d’abord la nature des choses, de classer leurs observations, et d’en déduire des généralités, ils commencèrent par poser des généralités, ils cherchèrent à y ramener tous les faits particuliers, et ils en tirèrent des conséquences ; ce qui les engagea dans la défense de maximes évidemment contraires au bon sens et à l’expérience des siècles, ainsi qu’on le verra dans plusieurs endroits de cet ouvrage. Leurs antagonistes ne s’étaient pas formé des idées plus claires des choses sur lesquelles ils disputaient. Avec beaucoup de connaissances et de talents de part et d’autre, on avait tort, on avait raison par hasard : on contestait les points qu’il fallait accorder ; on convenait de ce qui était faux ; on se battait dans les ténèbres. Voltaire, qui savait très bien trouver le ridicule partout où il était, se moqua du système des Économistes dans son Homme aux quarante écus ; mais en montrant ce que l’ennuyeux fatras de Mercier de la Rivière, ce que l’Ami des Hommes de Mirabeau avaient de ridicule, il ne pouvait pas dire en quoi leurs auteurs avaient tort.

Il est indubitable que les Économistes ont produit du bien en proclamant quelques vérités importantes, et en dirigeant l’attention sur des objets d’utilité publique ; mais il n’est pas moins certain qu’ils ont fait beaucoup de mal en décriant plusieurs vérités utiles, et en faisant croire par leur esprit de secte, par le langage dogmatique qui régnait dans la plupart de leurs écrits, par leur ton d’inspiration, qu’ils n’étaient qu’une société de rêveurs courant après une perfection chimérique.

Ce que personne n’a refusé aux Économistes, et ce qui suffit pour leur donner des droits à la reconnaissance et à l’estime générale, c’est que leurs écrits ont tous été favorables à la plus sévère morale et à la liberté que doivent avoir les hommes de disposer de leurs personnes et de leurs biens ; liberté sans laquelle le bonheur social et la propriété sont de vains mots. Je ne crois pas qu’on puisse compter parmi eux un homme de mauvaise foi, ni un mauvais citoyen.

C’est sans doute pour cette raison que presque tous les écrivains français de quelque réputation, et qui se sont occupés de matières analogues à l’économie politique, depuis 1760 jusque vers 1780, sans marcher positivement sous les bannières des économistes, se sont néanmoins laissés dominer par leurs opinions ; tels que Raynal, Condorcet, et plusieurs autres. On peut même compter parmi eux Condillac, quoiqu’il ait cherché à se faire un système à lui. Il y a quelques bonnes idées à recueillir parmi le babil ingénieux de son livre [4] ; mais il passe à côté des vérités les plus fécondes sans les apercevoir. Comme les Économistes, il fonde presque toujours un principe sur une supposition gratuite ; or une supposition peut bien servir d’exemple, mais non de vérité fondamentale. L’économie politique ne s’est élevée au rang des sciences, que depuis qu’elle a fait comme les autres, l’étude seulement de ce qui est.

On a fait tort à Turgot en le représentant comme un des coryphées de la secte des Économistes. Il était trop bon citoyen pour ne pas estimer beaucoup d’aussi bons citoyens ; et lorsqu’il fut puissant, il crut utile de les soutenir. ceux-ci, à leur tour, trouvaient leur compte à faire passer un homme aussi éclairé et un ministre d’État, pour un de leurs adeptes. La vérité est que Turgot avait des idées à lui, et sentait bien souvent en quoi péchaient celles de ses amis ; mais il avait de commun avec eux l’amour du bien public.

Suivant l’observation judicieuse de Duclos : « C’est à tort qu’on regarde comme épuisés les sujets dont on a beaucoup parlé et comme éclaircis ceux dont on a vanté l’importance ». En 1776, Adam Smith, sorti de cette école écossaise qui a donné tant de littérateurs, d’historiens, de philosophes et de savants du premier ordre, publia son livre intitulé : Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Quand on lit cet ouvrage, on s’aperçoit qu’il n’y avait pas d’économie politique avant Smith. Je ne doute pas que les écrits des Économistes ne lui aient été fort utiles ; de même que les conversations qu’il a eues, dans ses voyages à Paris, avec les hommes de France les plus recommandables et les plus éclairés ; mais entre la doctrine des Économistes et la sienne, il y a la même distance qui sépare le système de Ticho-Brahé de la physique de Newton. Avant Smith, on avait avancé plusieurs fois des principes très vrais ; il est le premier qui ait montré la liaison qu’ils ont entre eux, et comment ils sont des conséquences nécessaires de la nature des choses ; or on sait qu’une vérité appartient, non pas au premier qui la dit, mais au premier qui la prouve. Il a fait plus qu’établir des vérités : il a donné la vraie méthode de signaler les erreurs. Il ne se permet pas une seule assertion, pas une seule supposition, qui ne soient conformes aux faits les plus constants. Son ouvrage est une suite de démonstrations qui ont élevé plusieurs propositions au rang de principes incontestables, et en ont plongé un bien plus grand nombre dans ce gouffre où les systèmes, les idées vagues, les imaginations extravagantes, se débattent un instant, avant de s’engloutir pour toujours.

L’économie politique a commencé comme la chimie, qui n’étant encore que de l’alchimie, avait ses adeptes, et promettait de changer les métaux en or ; mais qui réduite par des esprits justes à devenir une science de faits et d’observations, influe si puissamment de nos jours sur le perfectionnement de tous les arts.

On a dit que Smith avait de grandes obligations à Steuart qu’il n’a pas cité une seule fois, même pour le combattre. Ces obligations ne me paraissent nullement évidentes : Smith a conçu son sujet bien autrement que Steuart ; il plane au-dessus d’un terrain où l’autre se traîne. Steuart a soutenu un système précédemment adopté par Colbert, par le gouvernement anglais, constamment suivi par la plupart des États de l’Europe, et qui fait dépendre les richesses d’un pays, non du montant de ses productions, mais du montant de ses ventes à l’étranger. Les Économistes sont venus qui fondaient à leur tour les richesses sur les seules productions de l’agriculture. Il y a du bon dans l’un et dans l’autre système, mais de grands inconvénients à les adopter exclusivement. Smith a réfuté leurs principes, leurs conséquences et leurs moyens, par l’expérience et par le raisonnement ; il a montré les véritables fondements de la richesse. Les obligations qu’on lui a sont beaucoup plus évidentes que celles qu’il a aux autres. S’il n’a pas réfuté Steuart en particulier, c’est que Steuart n’est pas chef d’école, et qu’il s’agissait de combattre l’opinion générale d’alors, plutôt que celle d’un écrivain qui n’en avait point qui lui fût personnelle. [5]

Depuis Smith, on a fait, soit en Angleterre, soit en France, sur l’économie politique, un grand nombre de brochures, dont quelques-unes ont plusieurs volumes sans en être moins des brochures ; c’est-à-dire, sans qu’on ait plus de motifs de les conserver comme dépôts d’une instruction solide. La plupart sont des écrits polémiques où les principes ne sont posés que pour servir d’appui à une thèse donnée ; je n’en connais aucun qui contienne un corps complet de doctrine sur l’économie politique. Ce qui n’a pas été fait, j’ai tâché de le faire. Mon ouvrage était-il nécessaire ? Doit-il produire quelque bien ? Je l’ai cru, puisque j’ai eu le courage de l’entreprendre et de le terminer.

Je me suis plu à rendre justice à Smith, que je n’ai jamais vu rabaisser que par des personnes absolument hors d’état de le comprendre ; mais je n’ai point fermé les yeux sur ce qu’il laisse à désirer. Il manque de clarté dans quelques endroits, et de méthode presque partout. Pour le bien entendre, il faut être habitué soi-même à coordonner ses idées, à s’en rendre compte, et ce travail le met hors de la portée de la plupart des lecteurs, du moins dans quelques-unes de ses parties ; tellement que des personnes éclairées d’ailleurs, faisant profession de le connaître et de l’admirer, ont écrit sur des matières qu’il a traitées, sur l’impôt par exemple, sur les billets de banque comme supplément à la monnaie, sans avoir entendu le premier mot de sa théorie sur ces matières, laquelle forme cependant une des plus belles parties de son ouvrage. Ainsi, dans les circonstances même où j’ai marché soutenu par Smith, mon travail peut n’être pas inutile. J’ai eu souvent de la peine à bien concevoir sa pensée jusqu’au fond, à me la rendre propre, et ensuite à l’exprimer avec la concision, et néanmoins avec la clarté qui convenaient à mon plan et à mes lecteurs.

On a encore reproché à Smith, avec raison, ses longues digressions. Sans doute l’histoire d’une loi, d’une institution est intéressante et instructive en elle-même, comme un dépôt de faits ; mais dans un livre consacré surtout au développement des principes généraux, les faits particuliers, quand ils ne servent pas uniquement d’exemples et d’éclaircissements, ne font que surcharger inutilement l’attention. Indépendamment des détails de faits, Smith se jette quelquefois avec complaisance dans des discussions étendues, qui ne se rattachent que par un fil à son sujet, et parmi lesquelles il s’en trouve qui sont dépourvues d’intérêt pour d’autres que pour les Anglais ; telle est la longue estimation des avantages que recueillerait la GrandeBretagne, si elle admettait toutes ses possessions à se faire représenter dans le parlement. L’excellence d’un ouvrage se compose autant de ce qui ne s’y trouve pas, que de ce qui s’y trouve. Tant de détails grossissent le livre, non pas inutilement, mais inutilement pour son objet principal, qui est le développement des principes de l’économie politique : on sent que comme ouvrage de statistique, il serait trop incomplet. Ce serait donc déjà avoir rendu un service à la science, même quand je ne l’aurais pas fait avancer d’un seul pas, que de l’avoir dégagée des discussions parasites qui empêchent d’en saisir l’ensemble et d’en lier les parties.

« Il en est des théories, dit Raynal, comme des machines qui commencent toujours par être très compliquées et qu’on ne débarrasse qu’avec le temps des rouages inutiles qui en multipliaient les frottements ».

Ces considérations n’eussent pas suffi néanmoins pour m’engager à écrire sur ce sujet ; j’y ai été conduit par d’autres motifs encore. Ils rendent nécessaires quelques développements ; et ces développements serviront à justifier la forme donnée à l’ouvrage.

On a presque toujours considéré l’économie politique comme servant au plus à éclaircir quelques questions en faveur d’un petit nombre d’hommes qui s’occupent des affaires de l’État ; on n’a pas assez remarqué que presque tout le monde concourant à la formation des richesses, et tout le monde, sans exception, concourant à leur consommation, il n’était personne dont la conduite n’influât, peu ou beaucoup, sur sa propre richesse et sur la richesse générale ; et, par conséquent, sur son sort particulier et sur le sort de l’État ; on n’a point assez vu dans l’économie politique ce qu’elle est réellement, même chez les peuples soumis au pouvoir arbitraire : l’affaire de tout le monde.

Je sais que les lumières des personnes élevées en dignités, importent plus que celles des simples particuliers, parce que leurs décisions influent sur un bien plus grand nombre de destinées, mais les personnes puissantes elles-mêmes, peuvent-elles être véritablement éclairées, lorsque les simples particuliers ne le sont pas ? Cette question vaut la peine d’être faite. C’est dans la classe mitoyenne, loin des soucis et des plaisirs de la grandeur, loin des angoisses de la misère ; c’est dans la classe où se rencontrent les fortunes honnêtes, les loisirs mêlés à l’habitude du travail, les libres communications de l’amitié, le goût de la lecture et des voyages ; c’est dans cette classe, dis-je, que naissent les lumières ; et c’est de là qu’elles se répandent chez les grands et chez le peuple ; car les grands et le peuple n’ont pas le temps de méditer ; ils n’adoptent les vérités que lorsqu’elles leur parviennent sous la forme d’axiomes, et qu’elles n’ont plus besoin de preuves. Et quand même un monarque et ses principaux ministres seraient familiarisés avec les principes sur lesquels se fonde la prospérité des nations, que feraient-ils de leur savoir, s’ils n’étaient secondés dans tous les degrés de l’administration par des hommes capables de les comprendre, d’entrer dans leurs vues et de réaliser leurs conceptions ? La prospérité d’une ville, d’une province, dépend quelquefois d’un travail de bureau, et le chef d’une très petite administration en provoquant une décision importante exerce bien souvent une influence supérieure à celle du législateur lui-même.

Enfin en supposant que tous ceux qui prennent part à la gestion des affaires publiques, dans tous les grades, pussent être habiles dans l’économie politique sans que la nation le fût, ce qui est tout à fait improbable, quelle résistance n’éprouverait pas l’accomplissement de leurs meilleurs desseins ? Quels obstacles ne rencontreraient-ils pas dans les préjugés de ceux mêmes que favoriseraient le plus leurs opérations ?

Pour qu’une nation jouisse des avantages d’un bon système économique, il ne suffit pas que ses chefs soient en état d’adopter les meilleurs plans en tout genre ; il faut encore que la nation soit en état de les recevoir.

C’est encore le seul moyen d’éviter les vacillations, les changements perpétuels de principes qui empêchent de profiter même de ce qu’un mauvais système peut avoir de bon. L’esprit de suite est un des principaux éléments de la prospérité des nations ; témoin l’Angleterre, devenue riche et plus puissante que ne le comporte son étendue, en suivant constamment le système, fâcheux à plusieurs égards, d’étendre constamment son commerce extérieur. Mais pour suivre constamment la même route, il faut être en état d’en choisir une qui ne soit pas trop mauvaise ; sans cela on rencontre des difficultés insurmontables qu’on n’avait pu prévoir, et l’on est contraint de changer de marche, même sans versatilité.

C’est peut-être à cette cause qu’il faut attribuer les variations perpétuelles qui ont travaillé la France depuis deux siècles, c’est-à-dire depuis qu’elle s’est vue à portée d’atteindre le haut point de prospérité où l’appelaient son sol, sa position, et le génie de ses habitants. Semblable à un vaisseau voguant sans boussole et sans carte, selon le caprice des vents et des vagues, ne sachant d’où il part, ni où il veut arriver, elle avançait au hasard parce qu’il n’y avait point dans la nation d’opinion arrêtée sur les causes de la prospérité publique. Une semblable opinion aurait étendu son influence sur plusieurs administrateurs successifs : ne l’eussent-ils pas partagée, ils ne l’auraient pas du moins heurtée trop ouvertement, et le vaisseau français n’aurait pas été exposé à ces changements de manœuvre dont il a tant souffert.

Afin de mieux faire comprendre ce que j’entends par cette opinion arrêtée, qu’on me permette de citer pour exemple celle qu’on a sur un sujet fort différent.

Quoiqu’il y ait une très grande diversité d’opinion sur le mérite des pièces de théâtre et sur ce qui constitue la perfection dans l’art dramatique, cependant en France on est attaché à de certains principes de composition théâtrale dont on ne s’écarte guère ; on convient par exemple que chaque scène d’une pièce de théâtre, chaque caractère doivent concourir au développement de l’action principale ; qu’il ne faut transporter le spectateur, durant le cours d’une même pièce, ni d’un lieu dans un autre lieu éloigné, ni d’un temps dans un autre ; que l’auteur doit s’arranger de manière que les spectateurs sachent par quels motifs les personnages paraissent et se retirent. De ces conventions généralement, ou presque généralement reçues, qu’est-il résulté ? C’est que notre théâtre, depuis les chefs-d’œuvre de Racine jusqu’aux farces du boulevard, n’offre point de disparates trop choquantes, et que nos plus mauvais drames, à défaut d’autre mérite, ont au moins celui d’être conformes à ces règles puisées dans la nature de l’homme, ou de s’en écarter peu.

Pourquoi faut-il que l’art d’amuser les hommes ait acquis plus de stabilité que celui de les rendre heureux ! Quand on professera les principes les plus sains de l’économie politique dans les divers ordres de la société, chez le cultivateur, chez le négociant, chez le magistrat, de même qu’on professe, relativement à l’art dramatique, les mêmes principes au parterre et aux loges, alors on aura un plan général d’administration qu’on verra suivi, quelles que soient les révolutions qu’on éprouve. Mais il faudra auparavant que les vérités reçues parmi les gens instruits le soient de tout le monde ; il faudra, pour employer une métaphore qu’autorise mon sujet, qu’elles soient changées en monnaie courante.

Ce n’est qu’alors qu’on parviendra à s’entendre dans les conversations et dans les écrits. On ne sera jamais d’opinion pareille : ce serait folie de l’espérer ; mais on partira de quelques bases communes ; on se battra sur le même élément. Ce n’est qu’alors que les écrivains, lorsqu’ils toucheront à ces matières, pourront se garantir de ce qui n’est que du pur bavardage ; enfin les particuliers eux-mêmes auront quelques moyens de plus pour juger sainement de leur position personnelle, pour en tirer le meilleur parti possible, ou bien pour en changer.

J’ai cherché à concourir à ce but, en réunissant en un corps de doctrine, disposé avec méthode, ce qui dans l’économie politique est à l’usage de tous les hommes, qu’ils soient fonctionnaires publics ou simples citoyens. Il est bon que chacun connaisse la place qu’il occupe dans le mécanisme social, qu’il sache si son rouage est utile au jeu de la machine ; que si, loin de contribuer à son action, il la surcharge et l’embarrasse, il en rougira peut-être, et ce sera déjà beaucoup.

Des connaissances utiles pour tous devaient être à la portée de tous, et même des personnes peu instruites, pourvu qu’elles voulussent m’accorder leur attention. Il fallait pour cela conduire le lecteur de propositions simples en propositions simples jusqu’aux vérités les plus abstraites de l’économie politique. Mes peines pour y parvenir ne seront appréciées que des personnes très instruites elles-mêmes. Je les supplie de me pardonner d’avoir répété des choses qu’elles savent fort bien, en faveur des lecteurs qui ne les savent pas, et de n’être pas surprises si je ne franchis pas sans les exprimer, certaines idées intermédiaires qui ne leur sont point nécessaires à elles, mais sans lesquelles je ne serais pas suivi par une intelligence ordinaire. Pouvais-je d’ailleurs, dans un ouvrage que j’ai cherché à rendre complet, du moins quant aux points principaux, passer sous silence des principes devenus communs ; et regardera-t-on comme tout à fait superflu, le classement d’un principe ou d’un fait connu qu’on n’avait peut-être pas encore attaché à un système lié dans toutes ses parties ? Je dirai aussi quelquefois des choses si simples qu’on sera étonné qu’elles n’aient pas déjà été dites, quoique rien ne soit plus vrai.

En commençant cet ouvrage, je me suis tracé un plan ; mais j’ai écarté tout système : que voulais-je prouver ? Rien. Bien poser les questions, en déduire les conséquences nécessaires, a été toute mon ambition, persuadé que la plupart des fautes que les hommes commettent dans leurs actions publiques et privées viennent de ce qu’ils ignorent le véritable état de la question et les résultats nécessaires de ces mêmes actions. Il y a peu de solutions épineuses quand les questions sont bien posées.

Je ne me suis pas attaché à relever les erreurs qui ont été mises en avant sur presque tous les points de l’économie politique. La tâche aurait été grande, car il y a peu de sujet sur lequel on se soit plus donné carrière pour déraisonner. Je n’ai combattu que les erreurs accréditées et les auteurs qui se sont fait un nom. Quel mal peut faire une sottise décriée ? Les erreurs des grands hommes sont les seules dangereuses, parce que l’autorité de leur réputation peut balancer celle de la raison qu’il faut respecter pardessus tout. Quand il m’est arrivé de combattre l’opinion des grands écrivains, j’ai eu soin, toutes les fois que cela a été nécessaire, de faire connaître leurs motifs en même temps que les miens, ne pouvant supposer que je fusse plus infaillible qu’eux. Je réparerai avec empressement les erreurs qui me seront échappées à moi-même, soit dans les choses de fait, soit dans les raisonnements, aussitôt qu’on me les fera remarquer. Le même courage qui m’a porté à établir des principes directement opposés à quelques préjugés très généralement répandus, me portera toujours, j’espère, à sacrifier mon amour-propre à l’intérêt de la vérité.

Quoique ce livre excède les bornes que je voulais lui donner, j’espère qu’on me saura gré de ma concision si l’on considère que presque tous les points que j’ai traités provoquent des développements étendus et des applications nombreuses, dont chacune est susceptible d’être modifiée par une infinité de circonstances. Tous ces points ont été l’objet de controverses où l’on pouvait, même sans regarder sa peine comme entièrement inutile, tenir la balance entre les diverses opinions et les rapprocher des bases de la doctrine. C’est ce que j’ai fait dans un petit nombre de cas ; dans les autres j’ai laissé au lecteur le soin de faire les applications. Il n’y a pas un de mes chapitres dont je n’eusse pu faire un volume, et ce n’a pas été un de mes moindres travaux que de découvrir, en chaque matière, ce qui était fondamental, pour m’y réduire. peut-être serai-je ainsi parvenu à donner une vue nette de l’ensemble de l’économie politique et de la relation de ses différentes parties.

Que si quelqu’un se plaint de ne trouver dans cet ouvrage que ce qui se voit et que ce qui se fait tous les jours, je tiendrai ces paroles pour un grand éloge ; elles prouveront en effet que mon livre ne contient point une vaine théorie, mais bien une doctrine fondée sur l’expérience. Que fait l’astronomie autre chose que nous dire ce qui se passe tous les jours dans l’étendue des cieux ? Que fait la physique expérimentale autre chose que nous découvrir les propriétés des corps dont nous sommes entourés ? De même l’économie politique n’est pas l’histoire de ce que tels ou tels ont rêvé, ou de ce qu’on a rêvé soi-même, mais la simple exposition de la manière dont chacun voit tous les jours se former, se distribuer et se consommer les richesses.

Et il ne faut pas qu’on s’imagine que parce qu’on connaît quelques faits généraux qui sautent aux yeux de tout le monde, on possède pour cela cette science. Beaucoup de gens savent ce que c’est qu’un triangle ; mais combien peu connaissent toutes les propriétés du triangle, et l’usage qu’on en peut faire pour la mesure de la terre ! Tout le monde sait de même, que l’agriculture et le commerce font la richesse et la force des gouvernements ; mais tout le monde ne sait pas comment ces sources deviennent fécondes, ni comment elles s’épuisent.

Il ne paraîtra pas aisé de rendre ces notions communes, si l’on considère que, de même que les sciences mathématiques, l’économie politique est fondée sur une abstraction ; dans les premières on s’occupe des grandeurs, dans la seconde des valeurs. Les valeurs étant susceptibles de plus ou de moins, sont du domaine des mathématiques, mais comme soumises à l’action des facultés, des besoins et de la volonté des hommes, elles rentrent dans celui de la morale. Et ceci, pour le dire en passant, montre combien il est superflu d’appliquer les formules algébriques aux démonstrations de l’économie politique. Aucune quantité n’y est susceptible d’une appréciation rigoureuse.

De ce que l’économie politique est l’affaire de tout le monde, naît un autre genre de difficulté : c’est qu’on a pour juges, non seulement ceux qui se sont occupés de ces matières, mais encore ceux qui n’y entendent rien. Comme chacun a donné quelques soins aux valeurs dont sa fortune est composée, chacun se croit en droit d’avoir une opinion sur les valeurs, une opinion qui se trouve exaltée par la vanité personnelle (comme toutes les opinions) et de plus par l’intérêt personnel, qui, à notre insu, exerce tant d’empire sur nos jugements. Quand un médecin écrit sur l’art de guérir, il peut, sans risque, partir de ce principe, qu’il faut, autant qu’on peut, laisser agir la nature ; mais quiconque se hasarderait d’avancer que pour faire prospérer une ville, une province, il faut, le moins qu’on peut, se mêler de leurs affaires, aurait à vaincre les cris de cent sortes de gens, et à réfuter dix à douze systèmes.

Je n’ai prétendu donner aucun conseil : les meilleurs principes ne sont pas toujours applicables ; l’essentiel est qu’on les connaisse ; on en prend ensuite ce qu’on peut, ou ce qu’on veut. Nul doute qu’une nation neuve, et qui pourrait les consulter en tout, ne parvînt promptement à un très grand éclat ; mais une nation peut néanmoins atteindre un degré de prospérité satisfaisant, en les violant à plusieurs égards. Les excès de la jeunesse, les accidents, les blessures auxquels le corps humain est exposé, ne surmontent pas toujours l’action puissante de la force vitale.

La sécheresse ou l’obscurité des livres qu’on a faits sur l’économie politique, ont beaucoup diminué la facilité de l’étudier. Mais n’est-ce point la faute des professeurs, plutôt que celle de la science ? Les observations qui lui servent de base sont à la portée de tout le monde : les conséquences qu’on en tire, à la portée de tous ceux qui veulent prendre la peine de suivre un raisonnement. Elle peut donc être amenée au même degré de clarté que les autres sciences ; et comment trouverait-on aride celle qui parle aux hommes de leurs productions : c’est-à-dire des miracles de leur industrie ; et de leurs consommations : c’est-à-dire de leurs jouissances ?

Il serait fâcheux qu’on s’occupât avec découragement ou avec dédain des progrès de l’économie politique. Quoique plusieurs nations de l’Europe soient dans une situation assez florissante en apparence, et qu’il y en ait, comme l’Angleterre, qui dépensent jusqu’à quatorze cent millions par an pour leurs dépenses publiques seulement, il ne faut cependant pas croire que leur situation ne laisse rien à désirer. Un riche Sybarite, habitant à son choix son palais de ville ou son palais de campagne, goûtant à grands frais, dans l’un comme dans l’autre, toutes les recherches de la sensualité, se transportant commodément et avec rapidité partout où ses caprices l’appellent, disposant des bras et du talent d’un nombre considérable de serviteurs et de complaisants, et crevant dix chevaux pour satisfaire une fantaisie, peut trouver que les choses vont assez bien, et que l’économie publique est portée à sa perfection. Mais si l’on considère que dans les pays les plus prospères, il n’y a pas un individu sur cent mille à qui il soit donné d’accumuler toutes ces jouissances, qu’on voit partout l’exténuation de la misère à côté de l’embonpoint de l’opulence, le travail forcé des uns compenser l’oisiveté des autres, des masures et des colonnades, les haillons de la misère mêlés aux enseignes du luxe, en un mot, les plus inutiles profusions au milieu des besoins les plus urgents, on ne pourra pas regarder comme superflues les re 62. cherches faites dans le but de connaître les causes de ces maux, et les remèdes dont ils sont susceptibles.

Quelques personnes qui ont attrapé une assez bonne part dans cet ordre de choses, ne manquent pas d’arguments pour le justifier aux yeux de la raison. peut-être que s’il fallait, dès demain, tirer de nouveau les lots qui leur assignent leur place dans la société, elles y trouveraient beaucoup à reprendre.

Il en est d’autres dont l’esprit n’ayant jamais entrevu un meilleur état social, affirment qu’il ne peut exister. Elles conviennent des maux de l’ordre social tel qu’il est, et s’en consolent en disant qu’il n’est pas possible que les choses soient autrement. Ceci rappelle cet empereur du Japon, qui pensa étouffer de rire, lorsqu’on lui dit que les Hollandais n’avaient point de rois. Les Iroquois et les Algonquins ne conçoivent pas qu’on puisse faire la guerre sans rôtir ses prisonniers.

Le temps est un grand maître. C’est à lui seul qu’il appartient de démontrer les avantages qu’on peut retirer de l’application des principes de l’économie politique à la législation positive. La résistance que leur opposent les préjugés et l’intérêt national et privé mal entendu, n’a rien qui doive surprendre ni effrayer. La physique de Newton, unanimement rejetée en France durant cinquante années, est maintenant enseignée dans toutes nos écoles.

Nous commençons un siècle destiné à recueillir une gloire qu’il ne partagera avec aucun autre. Que les nations qu’on dit civilisées sont encore ignorantes et barbares ! Parcourez des provinces entières, questionnez cent personnes, mille, dix mille, à peine sur ce nombre en trouverez-vous deux, une peut-être qui ait quelque teinture de ces connaissances si relevées dont le siècle se glorifie. On n’en ignore pas seulement les hautes vérités (ce qui n’aurait rien de surprenant), mais les éléments les plus simples, les plus applicables à la position de chacun. Quoi de plus rare même que les qualités nécessaires pour s’instruire ! Qu’il est peu de gens capables seulement d’observer ce qu’ils voient tous les jours, et qui sachent douter de ce qu’ils ne savent pas !

Les hautes connaissances sont donc bien loin encore d’avoir procuré à la société les avantages qu’on en doit attendre, et sans lesquels elles ne seraient que de vaines difficultés ; et peut-être est-ce au dix-neuvième siècle qu’il est réservé d’en perfectionner les applications. On verra des esprits supérieurs, après avoir reculé les bornes de leurs théories, découvrir des méthodes qui mettront les vérités importantes à la portée des esprits médiocres. Alors dans les occurrences ordinaires de la vie, dans les arts les plus usuels, on sera guidé, non par des lumières transcendantes, mais par des notions saines ; le négociant, l’administrateur, l’artisan lui-même, sauront, non pas tout, mais tout ce qu’ils doivent savoir ; et l’on aura moins souvent l’affligeant spectacle de ces sottises, de ces fausses opérations, si fatales au bonheur des particuliers et à la prospérité des nations.

LIVRE PREMIER.

DE LA PRODUCTION.

[I-1]

CHAPITRE PREMIER.

Des différentes sortes d’industries.↩

Parmi les choses qui satisfont aux besoins de l’homme, ou qui contribuent à l’agrément de sa vie, il en est que la nature lui fournit gratuitement et avec une abondance qui surpasse ordinairement ses désirs ; telles sont l’eau, l’air, la lumière.

Ce qu’on peut se procurer sans frais, n’a point de valeur ; ce qui n’a point de valeur ne saurait être une richesse. Ces choses ne sont pas du domaine de l’économie politique.

Il en est d’autres qui n’existent pour nous qu’autant que l’industrie humaine a provoqué, secondé, achevé les opérations de la nature. Nous les devons :

Tantôt à une industrie qui les a recueillies des mains de la nature ;

Tantôt à une industrie qui les a mélangées, façonnées suivant nos besoins ;

Tantôt enfin à une industrie qui les a amenées d’un lieu où elles se trouvaient, au lieu où nous sommes et où elles ne se seraient pas trouvées sans cela.

On nomme la première de ces industries : industrie agricole ; la seconde, industrie manufacturière ; la troisième, industrie commerçante.

Les choses qui sont à l’usage de l’homme et qui ne lui sont pas données gratuitement et sans mesure par la nature, sont le produit d’une, ou bien de deux de ces industries, ou de toutes les trois ensemble.

Une table est un produit de l’industrie agricole et de l’industrie manufacturière. L’une a fait pousser, ou au moins abattu, l’arbre dont elle est faite ; l’autre l’a façonnée.

Le quinquina est pour l’Europe un produit de l’industrie agricole et de l’industrie commerçante réunies. Sans le commerçant qui va chercher cette drogue au Pérou, elle ne serait pas entièrement produite pour nous, et nous serions éternellement privés du secours que nous en tirons.

Des choses que l’homme recueille des mains de la nature, les unes ont été formées par la nature abandonnée à elle-même, comme les animaux que nous nous procurons par la chasse ou la pêche, les métaux que nous trouvons au sein de la terre. Notre industrie se borne alors aux travaux nécessaires pour nous en emparer. Il en est d’autres que la nature ne fournit que sollicitée par nos soins et notre prévoyance, comme les grains et les autres produits de l’agriculture. On range dans une même classe tous ces différents travaux, et on leur donne le nom d’industrie agricole, parce que l’agriculture est de beaucoup le plus important d’entre eux et qu’il nous manque un mot pour les désigner tous à la fois.

On regarde même comme une branche de l’industrie agricole certaines préparations de matières brutes [6] qui ne peuvent être faites commodément que sur les lieux mêmes où on les a recueillies. C’est ainsi que le travail de presser le raisin et de manipuler le vin, est considéré comme faisant partie de l’industrie du cultivateur de la vigne, quoiqu’il tienne plus des arts mécaniques que des arts agricoles. C’est encore ainsi que l’art de sécher la morue, d’exprimer l’huile des baleines, est considéré comme faisant partie de l’industrie de ceux qui les pêchent.

[I-5]

CHAPITRE II.

Des opérations communes à toutes les industries.↩

Nous venons de voir quels sont les trois genres d’industrie au moyen desquels l’homme obtient tous les produits dont il se sert. Si nous examinons chacune de ces industries en particulier, nous nous apercevrons qu’elle se compose de trois opérations distinctes, et qu’il est bon de considérer séparément si l’on veut savoir jusqu’à quel point chacune d’elles concourt à la production.

Pour obtenir un produit quelconque, il a fallu d’abord étudier la marche et les lois de la nature relativement à ce produit. Comment aurait-on fabriqué une serrure, si l’on n’était parvenu à connaître les propriétés du fer, et par quels moyens on peut le tirer de la mine, l’épurer, l’amollir et le façonner ?

Il a fallu ensuite appliquer ces connaissances à un usage utile, juger qu’en façonnant le fer d’une certaine façon, on pourrait clore une porte pour tout le monde, excepté pour celui qui en aurait la clé.

Enfin il a fallu exécuter le travail manuel indiqué par les deux opérations précédentes ; c’est-à-dire forger et limer les différentes pièces dont se compose une serrure.

Il est rare que ces trois opérations soient exécutées par la même personne. Le plus souvent un homme étudie la marche de la nature. C’est le savant.

Un autre profite de ces connaissances pour créer des produits utiles. C’est l’agriculteur, le manufacturier ou le commerçant.

Un autre enfin travaille suivant les directions données par les deux premiers. C’est l’ouvrier.

Qu’on examine successivement tous les produits : on verra qu’ils n’ont pu exister qu’à la suite de ces trois opérations.

S’agit-il d’un sac de blé ou d’un tonneau de vin ? Il a fallu que le naturaliste ou l’agronome connussent la marche que suit la nature dans la production du grain ou du raisin, le temps et le terrain favorables pour semer ou pour planter, et quels sont les soins qu’il faut prendre pour que ces plantes viennent à maturité. Le fermier ou le propriétaire ont appliqué ces connaissances à leur position particulière, ont rassemblé les moyens d’en faire éclore un produit utile, ont écarté les obstacles qui pouvaient s’y opposer. Enfin le manouvrier a remué la terre, l’a ensemencée, a lié et taillé la vigne. Ces trois genres d’opérations étaient nécessaires pour que le blé ou le vin fussent entièrement produits.

Veut-on un exemple fourni par le commerce extérieur ? Prenons l’indigo. La science du géographe, celle du voyageur, celle de l’astronome, nous font connaître le pays où il se trouve et nous montrent les moyens de traverser les mers. Le commerçant arme des vaisseaux, et l’envoie chercher. Le matelot, le voiturier travaillent mécaniquement à cette production.

Que si l’on considère l’indigo seulement comme une des matières premières d’un autre produit, d’un drap bleu, on s’aperçoit que le chimiste fait connaître la nature de cette substance, la manière de la dissoudre, les mordants qui la font prendre sur la laine. Le manufacturier rassemble les moyens d’opérer cette teinture ; et l’ouvrier suit ses ordres.

Partout l’industrie se compose de la théorie, de l’application, de l’exécution. Ce n’est qu’autant qu’une nation excelle dans ces trois genres d’opérations, qu’elle est parfaitement industrieuse. Si elle est inhabile dans l’une ou dans l’autre, elle ne peut se procurer des produits qui sont tous le résultat de toutes les trois. Dès lors on aperçoit l’utilité des sciences qui, au premier coup d’œil, ne paraissent destinées qu’à satisfaire une vaine curiosité.

Les nègres de la côte d’Afrique ont beaucoup d’adresse : ils réussissent dans tous les exercices du corps et dans le travail des mains ; mais ils sont incapables des deux premières opérations de l’industrie. Aussi sont-ils obligés d’acheter des Européens les étoffes, les armes, les parures dont ils ont besoin. Leur pays est si peu productif, que les vaisseaux qui vont chez eux pour s’y procurer des esclaves, n’y trouvent pas même les provisions nécessaires pour les nourrir pendant la route, et sont obligés de s’en pourvoir d’avance, quoique la terre, en beaucoup d’endroits, annonce par ses productions naturelles une très grande fertilité. [7]

Il ne suffit même pas à une nation, pour être industrieuse, de posséder les lumières directement utiles à l’industrie qu’elle exerce ; il faut encore que son ignorance ou ses préjugés à d’autres égards, ne détruisent pas l’effet des lumières qu’elle a. L’ignorance attribue par exemple, à une cause surnaturelle, un fléau, une épidémie qui dépendent souvent de circonstances faciles à changer. Elle se livre à des pratiques superstitieuses, lorsqu’il faudrait prendre des précautions ou apporter des remèdes.

Et d’un autre côté, les qualités intellectuelles ne suffisent pas. Quels succès aura dans les choses d’industrie, une nation instruite dans les sciences, habile pour les combinaisons commerciales, ma 95. nufacturières et agricoles, si ses ouvriers sont lourds et maladroits ; s’ils sont avides de plaisirs, et incapables d’assiduité et de soins ?

C’est au moyen seulement de l’industrie que les hommes peuvent être pourvus avec quelqu’abondance des choses qui leur sont nécessaires.

La nature, abandonnée à elle-même, ne pourvoirait qu’imparfaitement à l’existence d’un petit nombre d’hommes. On a vu des pays fertiles, mais déserts, ne pouvoir nourrir quelques infortunés que la tempête y avait jetés par hasard, tandis que sur le sol le plus ingrat, dans l’île de Malte, par exemple, on voit, grâce à l’industrie humaine, subsister à l’aise une nombreuse population.

Grace à l’industrie, le plus mince habitant de nos villes jouit d’une infinité de douceurs dont un monarque de sauvages est obligé de se passer. Les vitres seules qui laissent entrer dans sa chambre la lumière en même temps qu’elles le préservent des intempéries de l’air, les vitres sont le résultat admirable d’observations, de connaissances recueillies, perfectionnées depuis plusieurs siècles. Il a fallu savoir quelle espèce de sable était susceptible de se transformer en une matière étendue, solide et transparente ; par quels mélanges, par quels degrés de chaleur, on pouvait obtenir ce produit. Il a fallu connaître la meilleure forme à donner aux fourneaux. La charpente seule qui recouvre tout cet appareil, est le résultat des connaissances les plus relevées sur la force des bois et sur les moyens de l’employer avec avantage.

Ces connaissances ne suffisaient pas. Elles pouvaient n’exister que dans la mémoire de quelques personnes, ou dans des livres ; il a fallu qu’un manufacturier vînt avec les moyens de les mettre en pratique. Il a commencé par s’instruire de ce qu’on savait sur cette branche d’industrie ; il a rassemblé des constructeurs, des ouvriers ; et il a assigné à chacun son emploi.

Enfin l’adresse des ouvriers, dont les uns ont construit l’édifice et les fourneaux, dont les autres ont entretenu le feu, opéré le mélange, soufflé le verre, l’ont coupé, étendu, assorti, posé ; cette adresse, dis-je, a complété l’ouvrage ; et l’utilité, la beauté du produit qui en est résulté, passe tout ce que pourraient imaginer des hommes qui ne connaîtraient point encore cet admirable présent de l’industrie humaine.

[I-12]

CHAPITRE III.

Ce que c’est qu’un capital, et de quelle manière les capitaux concourent à la production.↩

En continuant à observer les produits destinés à notre usage, on ne tardera pas à s’apercevoir que l’industrie seule, abandonnée à elle-même, n’aurait jamais suffi pour les produire. Il a fallu que l’homme industrieux possédât en outre des produits déjà existants, sans lesquels son industrie, quelqu’habile qu’on la suppose, serait toujours demeurée dans l’inaction. Ces choses sont :

1°. Les outils, les instruments des différents arts. Le cultivateur ne saurait rien faire sans sa pioche ou sa bêche, le tisserand sans son métier, le navigateur sans son vaisseau.

2°. Les productions qui doivent fournir à l’entretien de l’homme industrieux, jusqu’à ce qu’il ait achevé sa portion de travail dans l’œuvre de la production. Le produit dont il s’occupe, ou la valeur qu’il en tirera, doit à la vérité rembourser cet entretien ; mais il est obligé d’en faire l’avance.

3°. Les matières brutes que son industrie doit transformer en produits complets. Il est vrai que ces matières lui sont quelquefois données gratuitement par la nature ; mais le plus souvent elles sont des produits déjà créés par l’industrie, comme des semences que l’agriculture a fournies, des métaux que l’on doit à l’industrie du mineur et du fondeur, des drogues que le commerçant apporte des extrémités du globe. L’homme industrieux qui les travaille est de même obligé de faire l’avance de leur valeur.

Toutes ces choses composent ce qu’on appelle un capital productif.

Il faut encore considérer comme un capital productif toutes les constructions, toutes les améliorations répandues sur un bienfonds et qui en augmentent le produit annuel, les bestiaux, les usines, qui sont des espèces de machines propres à l’industrie.

Les monnaies sont encore un capital productif toutes les fois qu’elles servent aux échanges sans lesquels la production ne pourrait avoir lieu. Semblables à l’huile qui adoucit les mouvements d’une machine compliquée, les monnaies répandues dans tous les rouages de l’industrie humaine facilitent des mouvements qui ne s’obtiendraient point sans elles. Mais comme l’huile qui se rencontre dans les rouages d’une machine arrêtée, l’or et l’argent ne sont plus productifs, dès que l’industrie cesse de les employer. Il en est de même au reste de tous les autres outils dont elle se sert.

On voit que ce serait une grande erreur de croire que le capital de la société ne consiste que dans sa monnaie. Un commerçant, un manufacturier, un cultivateur ne possèdent ordinairement sous la forme de monnaie que la plus petite partie de leurs capitaux ; et même, plus leur entreprise prospère, plus la portion de leurs capitaux qu’ils ont en numéraire, est petite relativement au reste. Si c’est un commerçant, ses fonds sont en marchandises sur les routes, sur les mers, dans des magasins répandus partout ; si c’est un fabricant, ils sont principalement sous la forme de matières premières à différents degrés d’avancement, sous la forme d’outils, d’instruments, de provisions pour ses ouvriers ; si c’est un cultivateur, ils sont sous la forme de granges, de bestiaux, de clôtures. Tous évitent de garder de l’argent au-delà de ce que peuvent en occuper les usages courants.

Ce qui est vrai d’un individu, de deux individus, de trois, de quatre, l’est de la société toute entière. Le capital d’une nation se compose de tous les capitaux des particuliers ; et plus la nation est industrieuse et prospère, plus son capital en argent est peu de chose comparé avec la totalité de ses capitaux. Necker évalue à 2 milliards 200 millions la valeur du numéraire circulant en France vers 1784, et cette évaluation paraît fort exagérée par des raisons qui ne peuvent trouver leur place ici ; mais qu’on estime la valeur de toutes les constructions, clôtures, bestiaux, usines, machines, vaisseaux, marchandises et provisions de toute espèce, appartenant à des Français ou à leur gouvernement dans toutes les parties du monde ; qu’on y joigne les meubles et les ornements, les bijoux, l’argenterie et tous les effets de luxe ou d’agrément, qu’ils possédaient à la même époque, et l’on verra que les 2 milliards 200 millions de numéraire ne sont qu’une assez petite portion de toutes ces valeurs.

Beeke, l’un des derniers auteurs qui aient écrit sur ces matières et dont les calculs sont faits pour inspirer de la confiance, évalue la totalité des capitaux de l’Angleterre à 2 milliards 300 millions sterling [8] (plus de 55 milliards de nos francs) et la valeur totale du numéraire qui circule en Angleterre, suivant les personnes qui l’ont porté le plus haut, n’excède pas 47 millions sterling, [9] c’est-à-dire la 50e partie de son capital environ. Smith ne l’évalue qu’à 18 millions : ce ne serait pas la 127e partie du capital.

Les capitaux que possède le gouvernement d’une nation, font partie des capitaux de cette nation.

Nous verrons plus loin comment les capitaux productifs, qui s’usent sans cesse, sont perpétuellement reproduits avec avantage par l’action même de l’industrie qui les emploie. Contentonsnous quant à présent de bien concevoir que sans eux l’industrie ne produirait rien. Il faut, pour ainsi dire, qu’ils travaillent de concert avec elle.

[I-17]

CHAPITRE IV.

Des capitaux improductifs.↩

L’argent qu’on tient enfermé dans des coffres ou qu’on cache sous terre, les provisions amassées au-delà des besoins qu’on en a, les trésors que la superstition accumule sur les autels, et en général tous les produits qui se conservent sans servir à la consommation et sans contribuer à la création de quelques autres produits, sont des capitaux improductifs.

Quand on considère l’indispensable nécessité dont les capitaux sont pour la production, on s’afflige en songeant à la foule de ceux qui pourraient être employés au profit de l’humanité et que la négligence, la crainte ou les préjugés tiennent oisifs. Les productions des États soumis à la domination ottomane seraient bien plus considérables, si les particuliers n’y cachaient pas une partie de leurs biens et si les pachas ne conservaient pas des trésors pour les trouver au moment du besoin. Les riches ornements des madones et des saints de l’Italie et de l’Espagne ne fécondent point d’entreprises agricoles ou manufacturières. Avec les capitaux qui les couvrent et le temps qu’on perd à les solliciter, on se procurerait réellement les biens que ces images n’ont garde d’accorder à de stériles prières. On voit moins de travaux que de capitaux perdus pour la production. Un capital oisif n’expose pas à une perte actuelle, immédiate ; s’il n’engendre pas de nouvelles valeurs, il ne perd pas du moins de celle qu’il a ; tandis que le travail est une peine, une avance, et qu’on sent, au moment où l’on prend cette peine, toute l’étendue du sacrifice que l’on fait.

On verra dans la suite qu’il est une autre sorte de capitaux productifs, non de choses matérielles mais d’utilité ou d’agrément. Les meubles, les choses de goût ou d’ostentation font partie de ces capitaux. Comme ils ne sont véritablement pas improductifs, ce n’est pas ici le lieu d’en parler.

[I-19]

CHAPITRE V.

Des fonds de terre.↩

Il y a beaucoup d’analogie entre un fonds de terre et un capital.

Un fonds de terre n’est qu’une machine, machine admirable à la vérité, mais qui concourt, de même que tout autre instrument, avec l’industrie de l’homme et avec ses capitaux, à fournir des produits qui font sa richesse. Or une machine, un instrument productif sont des portions d’un capital.

Un fonds de terre peut comme un capital être productif ou ne l’être pas. Il est productif quand il est cultivé : c’est un capital qui travaille. Il est improductif quand il est en friche : c’est un capital oisif.

Il peut encore, comme un capital, être indirectement productif, c’est-à-dire fournir les moyens de produire, sans produire lui-même, comme le terrain employé en routes, en canaux ; il est alors analogue aux monnaies d’or et d’argent par le moyen desquelles toutes les propriétés passent facilement d’une main dans une autre, mais qui ne sont point autrement utiles.

Un fonds de terre est quelquefois, comme certains capitaux, productif non de choses échangeables, mais d’utilité ou de plaisirs personnels, comme lorsqu’il est occupé par des maisons d’habitation ou des jardins d’agrément.

Il peut enfin être cultivé par son propriétaire ou bien être loué à une autre personne : il en est de même d’un capital que son possesseur peut faire valoir ou prêter, à son choix.

Souvent même le fonds de terre et le capital qui y est répandu en améliorations sont tellement confondus, qu’on peut bien apprécier leur valeur totale, mais qu’il est tout à fait impossible de distinguer la valeur de chacun d’eux. Les améliorations se louent ou se vendent avec la terre sans que personne puisse dire quelle portion du prix sert à payer la valeur des unes ou de l’autre.

Il semblerait donc qu’un fonds de terre et un capital pourraient sans inconvénient se confondre, vu l’analogie de leur nature et de leurs fonctions ; mais ce qui établit entre eux une grande différence, c’est qu’un fonds de terre n’est susceptible ni d’être agrandi par l’accumulation, ni d’être diminué par la dissipation, comme un capital. Un fonds de terre existe invariable indépendamment du pouvoir de l’homme, et il en résulte quelques différences relativement à sa puissance productive et au parti qu’en peut tirer son propriétaire, ainsi que nous le verrons plus tard.

Dans un ouvrage d’économie politique il est convenu que le fonds de terre d’une nation se compose de son territoire et des richesses naturelles qu’embrassent ses limites et même l’étendue de son pouvoir. Ainsi ses mines et ses pêcheries font, dans le langage de cette science, partie de son fonds de terre, à cause de l’analogie de leurs produits, quoique ses mines soient quelquefois fort au-dessous de la surface de son sol, et ses pêcheries situées à plusieurs centaines de lieues de ses frontières.

Par la même raison tous les secours que cette nation tire directement de la puissance de la nature, comme de la force du vent, du courant de l’eau, font encore partie de ce que je nommerai son fonds de terre, malgré l’impropriété de l’expression, et faute d’en avoir une meilleure. Toutes ces choses servent aux hommes précisément de la même manière ; mais de toutes ces choses, c’est la terre cultivable dont l’usage lui est le plus précieux. C’est pour cela qu’on les range dans la classe des fonds de terre, comme on nomme industrie agricole l’industrie qui en tire les produits immédiats.

Un fonds est quelquefois la propriété de quelqu’un, et quelquefois il est à l’usage de tous et n’est la propriété de personne. Les mers, les airs, les rivières qui font partie du fonds général d’une nation et même du monde entier, ne sont la propriété de personne en particulier ; mais, dans ce fonds général, les terres cultivables étant susceptibles d’appropriation, c’est-à-dire de pouvoir appartenir à quelqu’un, sont toutes devenues des propriétés dans les pays civilisés.

[I-23]

CHAPITRE VI.

Ce qu’il faut entendre par PRODUCTION↩

On a vu dans ce qui précède comment l’industrie, les capitaux, les fonds de terre concourent à donner des produits, c’est-à-dire toutes les choses qui servent aux besoins ou aux plaisirs de l’homme.

Avant d’aller plus loin il convient de faire une observation qui préviendra de très grandes erreurs. Seule elle jette un jour étonnant sur le sujet qui nous occupe ; elle peut seule affermir notre marche dans le chemin qui nous reste à parcourir.

La masse des matières dont se compose le monde n’augmente ni ne diminue jamais. Il ne se perd pas un atome : il ne s’en crée pas un seul. Les choses ne sont donc pas produites, mais seulement reproduites sous d’autres formes, et ce que nous appelons production, n’est, dans le fait, qu’une reproduction.

Je sème un grain de blé : il en produit vingt. Il ne les tire pas du néant ; il détermine une opération de la nature par laquelle différentes substances, auparavant répandues dans la terre, dans l’eau, dans l’air, se changent en grains de blés. Ces différentes substances, toutes séparées, n’étaient d’aucun usage ; elles en acquièrent un en devenant grains de blé.

Ceci indique comment il faut entendre le mot production dans tout le cours de cet ouvrage. Production n’est point création ; c’est production d’utilité. [10]

La production, ou si l’on veut la reproduction, n’étant point production de matière, mais seulement production d’utilité, ne se mesure pas suivant la longueur, le volume, ou le poids du produit, mais suivant le degré de son utilité.

Pour mesurer exactement la production, il faudrait donc avoir une mesure exacte du degré d’utilité de chaque chose. Mais comment mesurer l’utilité ? Ce qui paraît nécessaire à une personne, semble fort superflu à une autre.

Néanmoins, quelle que soit la variété qui se trouve dans les goûts et les besoins des hommes, il se fait entre eux une estimation générale de l’utilité de chaque objet en particulier, estimation dont on peut se faire une idée au moyen de la quantité d’autres objets qu’ils consentent à donner en échange de celui-là.

Je peux juger, par exemple, que l’utilité d’un habit est trois fois plus grande que celle d’un chapeau, si je trouve qu’on consent en général à donner trois chapeaux en échange d’un habit.

Et, pour plus de commodité, si nous observons la quantité qu’on donne d’un même produit, la quantité d’écus par exemple, qu’on donne en échange de deux objets différents, nous pourrons nous former une idée de la proportion qui existe entre la valeur échangeable de l’un de ces objets et la valeur de l’autre.

Ainsi je dirai qu’une quantité de blé pouvant s’échanger, ou si l’on veut se vendre, contre cent écus, est un produit égal à une quantité de toile dont on trouverait cents écus. Je dirai qu’un mètre de drap qui peut se vendre 30 francs, est un produit vingt fois plus considérable qu’un mètre de toile d’emballage qui se vendrait à peine 30 sols.

Je me sers d’une évaluation en argent, parce qu’elle est la plus commode et la plus usitée ; mais l’estimation de la valeur échangeable des choses pourrait se faire en tout autre produit. L’estimation en monnaie d’argent est même sujette à de nombreuses inexactitudes, ainsi qu’on le verra au livre des monnaies : elle suffit cependant dans la plupart des cas dont s’occupe l’économie politique.

Je prie qu’on fasse attention que le prix des choses en argent n’est ici considéré que comme un moyen imparfait de comparer la valeur échangeable des choses, et que la valeur échangeable des choses n’est donnée que comme une évaluation, la moins vague qu’on peut trouver du degré de leur utilité ; mais que c’est le degré d’utilité seul qui constitue véritablement la production. Autrement en faisant monter les prix par des moyens violents, par des taxes, des prohibitions, etc., on augmenterait la production. La valeur échangeable des choses et leur prix en argent ne peuvent donc donner une idée approchée de la production, que dans les cas où ce prix et cette valeur sont abandonnés à eux-mêmes, comme un baromètre n’indique la pesanteur de l’atmosphère qu’autant que le mercure y est laissé en liberté.

Ce qui précède nous explique comment les diverses industries, bien qu’elles ne tirent rien du néant, donnent cependant des produits ; et comment l’industrie manufacturière et l’industrie commerçante sont productives précisément dans le même sens que l’industrie agricole. Elles donnent une valeur à des matières brutes ou bien accroissent une valeur déjà existante ; et que fait l’agriculture autre chose sinon qu’à l’aide d’un outil puissant elle donne une valeur à des matières déjà existantes dans la nature ?