WILHELM VON HUMBOLDT

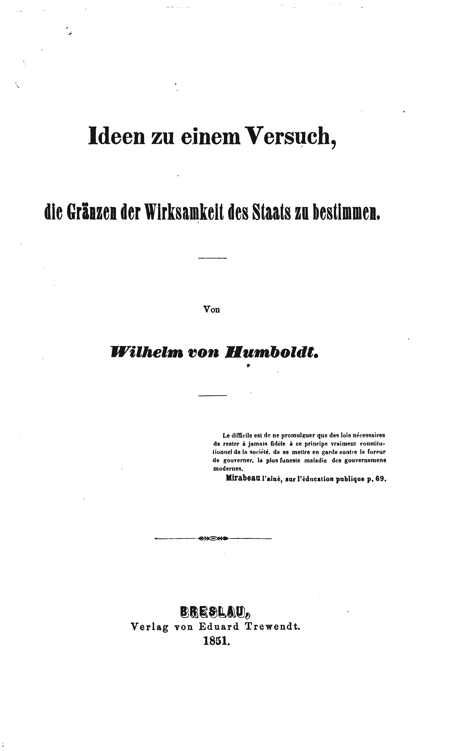

Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen (1851)

|

|

This is an e-Book from |

Source

Wilhelm von Humboldt, Ideen zu einem Versuch, die Gränzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen (Breslau: Heinrich Richte, 1851).

Editor's Introduction

To make this edition useful to scholars and to make it more readable, I have done the following:

- inserted and highlighted the page numbers of the original edition

- not split a word if it has been hyphenated across a new line or page (this will assist in making word searches)

- added unique paragraph IDs (which are used in the "citation tool" which is part of the "enhanced HTML" version of this text)

- retained the spaces which separate sections of the text

- created a "blocktext" for large quotations

- moved the Table of Contents to the beginning of the text

- placed the footnotes at the end of the book

- formatted short margin notes to float right

- inserted Greek and Hebrew words as images

Table of Contents

- Title Page

- Einleitung (editor: Dr. Eduard Cauer) S. I

- Inhalts-Verzeichniss S. XXVIII

- I. Einleitung S. 1

- II. Betrachtung des einzelnen Menschen und der höchsten Endzwecke des Daseins desselben S. 9

- III. Uebergang zur eigentlichen Untersuchung. Eintheilung derselben. Sorgfalt des Staats für das positive, insbesondere physische Wohl der Bürger S. 16

- IV. Sorgfalt des Staats für das negative Wohl der Bürger, für ihre Sicherheit S. 44 S. 47

- V. Sorgfalt des Staats für die Sicherheit gegen auswärtige Feinde S. 47

- VI. Sorgfalt des Staats für die Sicherheit der Bürger unter einander. Mittel, diesen Endzweck zu erreichen. Veranstaltungen, welche auf die Umformung des Geistes und Charakters der Bürger gerichtet sind. Oeffentliche Erziehung S. 53

- VII. Religion S. 61

- VIII. Sittenverbesserung S. 84

- IX. Nähere, positive Bestimmung der Sorgfalt des Staats für die Sicherheit. Entwickelung des Begriffs der Sicherheit S. 100

- X. Sorgfalt des Staats für die Sicherheit durch Bestimmung solcher Handlungen der Bürger, welche sich unmittelbar und geradezu nur auf den Handlenden selbst beziehen. (Polizeigesetze.) S. 106

- XI. Sorgfalt des Staats für die Sicherheit durch Bestimmung solcher Handlungen der Bürger, welche sich unmittelbar und geradezu auf andre beziehen. (Civilgesetze.) S. 117

- XII. Sorgfalt des Staats für die Sicherheit durch rechtliche Entscheidung der Streitigkeiten der Bürger S. 133

- XIII. Sorgfalt des Staats für die Sicherheit durch Bestrafung der Uebertretungen der Gesetze des Staats. (Kriminalgesetze.) S. 138

- XIV. Sorgfalt des Staats für die Sicherheit durch Bestimmung des Verhältnisses derjenigen Personen, welche nicht im Besitz der natürlichen, oder gehörig gereiften menschlichen Kräfte sind. (Unmündige und des Verstandes Beraubte.) Allgemeine Anmerkung zu diesem und den vier vorhergehenden Abschnitten S. 162

- XV. Verhältniss der, zur Erhaltung des Staatsgebäudes überhaupt nothwendigen Mittel zur vorgetragenen Theorie. Schluss der theoretischen Entwicklung S. 171

- XVI. Anwendung der vorgetragenen Theorie auf die Wirklichkeit S. 177

- Fußnoten

Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen.↩

Le difficile est de ne promulguer que des lois nécessaires de rester à jamais fidèle à ce principe vraiment constitutionnel de la société, de se mettre en garde contre la fureur de gouverner, la plus funeste maladie des gouvernemens modernes.

Mirabeau l’aîné, sur l’éducation publique p. 69.

[I]

Einleitung.↩

Der geistige Besitz unsrer Nation hat in den letzten Decennien durch eine lange Reihe von Mittheilungen aus der Blüthenepoche unsrer literarischen Entwicklung die köstlichsten Bereicherungen erfahren, auf Grund deren das Verständniss der grossen Vergangenheit unsrer Literatur in einem früher schwerlich geahneten Grade an Ausdehnung, Lebendigkeit und Tiefe gewonnen hat. Die gegenwärtige Publication, die man einer glücklichen Fügung der Umstände und dem warmen zu jedem Opfer bereiten Eifer der ehrenwerthen Verlagshandlung zu verdanken hat, schliesst sich in der erfreulichsten Weise an die ihr vorausgegangenen an.

Eine bisher nur zum kleinsten Theile bekannte Schrift Wilhelm von Humboldts wird in Gegenwärtigem fast vollständig der Oeffentlichkeit übergeben, — eine Schrift, die ebenso sehr an sich durch die Bedeutung ihres Inhalts wie in Rücksicht auf ihren grossen Urheber das allgemeinste Interesse in Anspruch nehmen muss.

Dem Unterzeichneten, dem die Herausgabe dieser kostbaren Reliquie eines der ersten Geister unsrer Nation anvertraut worden ist und der eine Ehre darein gesetzt hat, sich diesem Geschäfte mit aller möglichen Sorgfalt zu unterziehen, liegt zunächst die Pflicht ob, zu berichten, was sich über die Entstehung und die bisherigen Schicksale der vorliegenden Schrift hat ermitteln lassen.[1]

[II]

Wilhelm von Humboldt hatte seine praktische Thätigkeit, die er gleich nach Vollendung seiner academischen Studien im Jahre 1790 beim Kammergericht in Berlin begonnen, sehr bald, schon im Sommer des folgenden Jahres wieder abgebrochen, und hatte, indem er sich verheirathete, die Zurückgezogenheit eines ihm durch seine Gattin zugebrachten Landgutes (Burgörner in der Grafschaft Mansfeld) aufgesucht. In dieser glücklichen Musse hatte er sich neben andren Beschäftigungen vorzugsweise dem Nachdenken über politische Fragen zugewandt. Schon von Göttingen aus hatten diese Fragen den Gegenstand seiner Correspondenz mit Forster gebildet, und die in voller Entwicklung begriffene französische Revolution hielt damals die Gedanken aller Männer von Kopf und Herzen in dieser Richtung fest. So kam es, dass von dem Abschlusse der ersten französischen Constitution Humboldt Gelegenheit nahm, im Allgemeinen seine Ideen über Staatsverfassungen und die Gesetze, nach denen sie sich entwickeln, in einem Briefe an einen Freund darzulegen. Dieser Brief fand den Weg in die Oeffentlichkeit durch die „Berlinische Monatsschrift“, welche in dem Januarheft des Jahres 1792 einen Abdruck desselben brachte.[2] Er gerieth auch in Dalbergs des Coadjutors Hände, der damals als Statthalter des Curfürsten von Mainz in Erfurt residirte und mit dem Humboldt schon bei einem früheren Aufenthalte in dieser Stadt in Berührung gekommen war.

Ein Bild der vielfachen Anregungen und Förderungen geistigen Lebens zu geben, die in jenen Jahren von Dalberg ausgingen und den umfassenden indirecten Antheil, der ihm an den [III] herrlichen literarischen Ergebnissen jener grossen Epoche gebührt, im Allgemeinen zu würdigen, liegt ausserhalb unsres Zweckes. Es genügt hier zu zeigen, wie er die Veranlassung zu der Entstehung der Schrift gab, die wir mit diesen Zeilen in die Oeffentlichkeit einführen. Als nämlich Humboldt einer Familienrücksicht wegen im Februar 1792 mit seiner Frau für einige Zeit nach Erfurt übersiedelte, forderte ihn Dalberg mit Bezug auf den in der Berlinischen Monatsschrift gedruckten Brief zu einer Fortsetzung seiner politischen Schriftstellerei auf. Humboldt spricht sich darüber selbst in einem Briefe an Forster, dem letzten, den wir haben, folgendermaassen aus: „Aus diesem Aufsatz hatte Dalberg gesehen, dass ich mich mit „Ideen dieser Art beschäftige, und wenig Tage nach meiner „Ankunft hier bat er mich, meine Ideen über die eigentlichen „Gränzen der Wirksamkeit des Staats aufzusetzen. Ich fühlte „wohl, dass der Gegenstand zu wichtig war, um so schnell be„arbeitet zu werden, als ein solcher Auftrag, wenn die Idee „nicht wieder alt werden sollte, forderte. Indess hatte ich „Einiges vorgearbeitet ,[3] noch mehr Materialien hatte ich im „Kopfe, und so fing ich an. Unter den Händen wuchs das „Werkchen, und es ist jetzt, da es seit mehreren Wochen fertig „ist, ein mässiges Bändchen geworden.“ Da Humboldt dies am 1. Juni schreibt, kann er zu der Ausarbeitung der vorliegenden Schrift (denn diese ist es, über die er an Forster berichtet,) kaum ein Vierteljahr gebraucht haben. Und er hat diese Zeit nicht einmal ausschliesslich darauf verwendet. Vielmehr war er gleichzeitig mit der Uebersetzung einer Pindarischen Ode, der 2ten olympischen,[4] beschäftigt, die er unterm 3ten Mai an Schiller schickt.

[IV]

Gleich nach ihrer Vollendung wurde die Schrift Dalberg vorgelegt, der sie erst für sich las und dann Abschnitt für Abschnitt mit Humboldt durchging. Dabei stellte sich eine sehr wesentliche Differenz der Ansichten heraus. [Humboldt äussert in dem Briefe an Forster vom 1. Juni, dass er in der Rücksicht auf den nächsten Zweck der vorstehenden Schrift einen besondern Grund gefunden habe, sich mit so grosser Schärfe gegen alle Uebergriffe der Staatsgewalt zu erklären. So ideal mithin auch die Anlage des Ganzen ist, so hat der Verfasser doch nebenher einen sehr bestimmten praktischen Gesichtspunkt verfolgt, nämlich den, Dalberg, den künftigen Regenten des Erzbisthums Mainz, davon zu überzeugen, wie verderblich die Sucht zu regieren sei. Dass ihm dies schlecht gelungen ist, davon giebt schon dieser Brief an Forster selbst Zeugniss, in dem gesagt wird, dass Dalberg die Richtigkeit der Humboldt’schen Ansichten nicht habe zugeben wollen, und für die Wirksamkeit des Staates einen weit grösseren Kreis in Anspruch nehme.

Wie weit aber Dalberg’s Standpunkt von dem unsrer Schrift entfernt blieb, das geht noch viel deutlicher aus einem kleinen Aufsatze hervor, der unter dem Titel:

„Von den wahren Grenzen der Wirksamkeit des Staats in Beziehung auf seine Mitglieder“ im Jahre 1793 zu Leipzig in der Sommer’schen Buchhandlung anonym erschienen ist, und der keinen Andren, als den Coadjutor selbst zum Verfasser hat.

Dieser Aufsatz schliesst sich durchweg auf das engste an den Gedankengang der Humboldt’schen Schrift an, und fast für jeden Passus in jenem lässt sich mit Leichtigkeit die Stelle in dieser bezeichnen, durch welche er hervorgerufen ist. Zwar ein ausgeführtes Gegenstück der vorstehenden Schrift ist er nicht. Auf 45 Seiten des kleinsten Octavformats und des splendidesten Drucks enthält er nichts weiter, als eine Anzahl abgerissener Bemerkungen, wie sie sich dem Verfasser bei der [V] Lectüre jener Schrift aufgedrängt haben. Auch ist Dalberg weit entfernt, dem mit so grosser Präcision hingestellten und mit so grosser Consequenz durchgeführten Grundprincipe Humboldt’s ein andres mit gleicher Schärfe entgegenzustellen. Gründe der Nützlichkeit und Nothwendigkeit erscheinen neben einander, Principien des Naturrechts neben einem ängstlichen Respect vor dem historisch Gegebenen, Bruchstücke Rousseau’scher Staatsweisheit neben den Maximen des aufgeklärten wohlwollenden Despotismus eines Joseph II. Dabei tritt oft eine erstaunliche Unbeholfenheit des Gedankens und des Ausdrucks zu Tage. Im Ganzen kann man sagen, dass in dieser Schrift das Raisonnement eines wohlmeinenden verständigen, leidlich aufgeklärten und toleranten den verschiedensten die Zeit bewegenden Richtungen zugänglichen Mannes dem selbständigen philosophisch geschulten Gedanken entgegentritt, und indem sie so gleichsam das Niveau der vulgären politischen Bildung jener Zeit bezeichnet, kann sie sehr passend dazu benutzt werden, von ihr aus die Höhe zu ermessen, zu der sich Humboldt erhoben hat.]

Trotz solcher Differenz war Humboldt zur Veröffentlichung seines Aufsatzes entschlossen und sandte zu diesem Zwecke eine Abschrift des Manuscripts nach Berlin. Allein der Gedanke, ihn dort gedruckt zu sehn, musste sehr bald aufgegeben werden. An einem Verleger zwar hätte es in Berlin nicht gefehlt. Aber schon am 12. Septbr. schreibt Humboldt Schiller’n von den Schwierigkeiten, die ihm die dortige Censur erregt habe.

„Der eine Censor verweigerte sein Imprimatur ganz, der „andere hat es zwar ertheilt, allein nicht ohne Besorgniss, dass „er deshalb noch künftig in Anspruch genommen werden könne. „Da ich nun alle Weitläufigkeiten dieser Art in den Tod hasse, „so bin ich entschlossen, die Schrift ausserhalb drucken zu „lassen.“ Also noch immer die feste Absicht der Veröffentlichung. Schillers Hülfe wurde nun dafür in Anspruch [VI] genommen. Das Originalmanuscript befand sich, wie aus diesem Briefe hervorgeht, bereits in seinen Händen und Humboldt bat ihn, bei Göschen in Leipzig anzufragen: „ob er den Verlag zur Ostermesse 1793 übernehmen wolle.“

Es ergiebt sich aber aus dem vorliegenden Briefe zugleich, dass Humboldt Schiller’n noch eine ganz andre Betheiligung als diese blos äusserliche an seinem literarischen Unternehmen zugedacht hatte. Es heisst in demselben: „Caroline[5] schreibt „uns noch, dass einige Ideen meiner Abhandlung Sie nicht ohne „Interesse gelassen haben, und dass Sie selbst sich jetzt mehr „mit diesen Gegenständen beschäftigen. Sie selbst versprachen „mir schon einmal halb und halb die Mittheilung einiger Ihrer „Ideen. Welch ein angenehmes Geschenk würden Sie mir da„mit machen! Wie wäre es aber, wenn Sie sie in Gestalt einer „Vorrede, oder eines Anhangs, oder wie Sie sonst wollten, mit „oder ohne Ihren Namen, meiner Abhandlung beifügten. Es „versteht sich, dass dies nur ein hingeworfner Einfall ist. Aber „es scheint mir zu interessant, wenn ein Mann von Ihrem Geiste, „ohne vorhergehendes eigentliches Studium dieser Materien, „und also von ganz anderen, neuen und originelleren Gesichts„punkten ausgehend, diesen Gegenstand behandelte; und der „Kreis Ihrer schriftstellerischen Arbeiten bietet Ihnen sonst „nicht leicht, wenn Sie nicht Lust hätten, Ihre Ideen zu einer „eignen Schrift auszuspinnen, eine bequemere Gelegenheit dar, „sie gelegentlich einzuweben.“

Wir erfahren nicht, welche Aufnahme dieser Vorschlag bei Schiller fand. Indessen darf angenommen werden, dass dieser schon desshalb nicht daran denken konnte, auf ihn einzugehn, weil die politischen Ideen, mit denen ihn Humboldt beschäftigt wusste, in ihm bereits den Plan zu einer eignen selbständigen [VII] Schrift gezeitigt hatten. Diese Schrift liegt uns vor in den Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen, die für Schiller, obwohl sie erst im Jahre 1794 zu Ende geführt wurden, schon im März 1792 den Gegenstand brieflicher Besprechung mit Körner bildeten, und die mit Humboldt’s „Ideen“ bei aller Verschiedenartigkeit der Ausführung doch in den Grundanschauungen und namentlich in der Weise, wie die Gebiete der Politik, der Moral und der Aesthetik zu einander in Beziehung gesetzt werden, eine unverkennbare Verwandtschaft zeigen.

Je weniger sich Schiller sonach veranlasst finden konnte, Humboldt’s zweitem Begehren zu willfahren, desto angelegentlicher nahm er sich des ersten, der äusseren Sorge für die Schrift des Freundes an. Göschen freilich wollte sich wider alles Erwarten wenigstens für jetzt auf nichts einlassen, — wie es scheint, weil er zu sehr mit Verlagsunternehmungen überhäuft war. — Aber nun bemühte sich Schiller nicht allein um einen andren Verleger, sondern er nahm auch ein Stück des Aufsatzes in seine Thalia auf, [6] und zwar mit der ausgesprochnen Absicht, die Mittheilungen aus demselben in dieser Zeitschrift weiter fortzusetzen. — Inzwischen waren auch in der Berlinischen Monatsschrift einige Bruchstücke publicirt worden. Biester, in dessen Händen sich die nach Berlin gesandte Abschrift befand, hatte für seine Zeitschrift den 5ten, 6ten und 8ten Abschnitt ausgewählt, und sie, wenigstens die beiden letzteren jedenfalls ohne Humboldt’s Wissen in den drei letzten Monatsheften des Jahres 1792 erscheinen lassen. [7] Auch diese Mittheilungen, wie die in der Thalia, waren nur vorläufige, die [VIII] keinesweges die Veröffentlichung des Ganzen ersetzen, vielmehr auf dieselbe vorbereiten sollten.[8]

Dass es zu dieser Veröffentlichung des Ganzen nicht mehr kam, dass es bei jenen vorläufigen Mittheilungen sein Bewenden behielt, davon trug die Schuld zuletzt Humboldt selbst. — Der Berliner Censur liess sich aus dem Wege gehn. Nun endlich hatte Schiller auch einen Verleger ausfindig gemacht; — zwischen dem 14ten und 18ten Januar erhielt Humboldt die Meldung davon nach Auleben, wohin er sich in der Mitte des verflossenen Sommers von Erfurt aus begeben hatte. — Ein objectives Hinderniss war nicht mehr vorhanden. Da ergaben sich neue und dieses Mal unüberwindliche Schwierigkeiten aus den Wandlungen und Stimmungen der Subjectivität des Verfassers. Es ist in der That merkwürdig zu sehen, wie sich stufenweise aber schnell genug das Verhältniss des Urhebers zu seinem Werke umwandelte. In dem Briefe an Forster vom 1. Juni spricht sich noch die vollste Zuversicht aus. Humboldt redet von den Ergebnissen seines Nachdenkens in dem Tone eines Mannes, der das Bewusstsein hat, mit sich fertig zu sein und was auch das Leben bringen möge, an dem System seiner Gedanken nun nichts mehr ändern zu müssen. „Sie stimmten sonst,“ schreibt er, „als wir noch von Göttingen aus über diese „Gegenstände correspondirten, mit meinen Ideen überein. Ich „habe seitdem, so viel ich auch nachzudenken und zu forschen „versucht habe, fast keine Veranlassung gefunden, sie eigent„lich abzuändern, aber ich darf behaupten, ihnen bei weitem „mehr Vollständigkeit, Ordnung und Präcision gegeben zu „haben.“ Dieselbe Sicherheit verbunden mit einer gewissen Ungeduld, die Schrift vor das Publikum gebracht zu sehen, verräth noch der Brief an Schiller vom 12. Septbr. Nun aber beginnt die Entfremdung. Am 7. Decbr. findet Humboldt noch, [IX] — wir werden richtiger sagen, schon Aenderungen nothwendig. Aber er denkt noch immer an nichts, als an schleunige Publication und will daher sich sogleich an die neue Durchsicht machen, „ob ich gleich,“ schreibt er, „noch selbst nicht „bestimmen kann, ob ich viel abändern werde.“ Am 14. Januar sind Humboldt’s Bedenken schon mächtig angewachsen. „Viel„leicht,“ schreibt er an Schiller, „nähme Göschen das Werkchen „in ein oder zwei Jahren, und mir wäre es lieb, wenn man so „lange damit wartete. Ich habe schlechterdings keine Eile da„mit, und gewönne vielmehr dadurch Zeit zu einer Umarbeitung „einzelner Abschnitte, die ich zum Theil für nothwendig halte, „an die ich aber jetzt, da ich mir einmal für die nächsten Mo„nateganz andere Beschäftigungen gewählt habe, nicht kommen „würde. Der Gegenstand selbst ist von allem Bezug auf „momentane Zeitumstände frei, und so, dächte ich, gewännen „sowohl die Leser, als die Ideen selbst, für die Sie sich zu „interessiren scheinen.“

Als unmittelbar nach Abgang dieses Briefes die Nachricht kam, dass ein Verleger gefunden sei und der Druck beginnen solle, als es also galt, einen entscheidenden Entschluss zu fassen, da scheint sich Humboldt selbst erst die tiefe Kluft zum Bewusstsein gebracht zu haben, die ihn bereits von den Tagen trennte, in denen er seine „Ideen“ niedergeschrieben hatte. Am 18. Januar spricht er sich gegen Schiller ausführlich über diese Angelegenheit aus: „als ich neulich die Abhandlung noch ein„mal durchging, fand ich in der That nicht blos viele Stellen, „die einer Aenderung, sondern auch einige, die einer gänzlichen „Umarbeitung bedürfen. Sie selbst, lieber Freund, waren „zuerst dieser Meinung und werden darum um so mehr mit mir „darüber übereinstimmen. Je mehr mich auch die vorgetragnen „Ideen interessiren, und je günstiger ich sogar von meiner Arbeit urtheile, um so weniger könnte ich mir die Nachlässigkeit verzeihen, ihr nicht diese letzte Sorgfalt gewidmet zu haben. [X] „Für jetzt aber und die nächsten Monate habe ich nicht allein „ganz heterogene Beschäftigungen, sondern es fehlt mir auch „theils an Stimmung, theils sogar an einigen Büchern, um an „diese Revision zu gehn. Ueber Einiges möchte ich sogar „durch Gespräch meine Ideen erst klarer machen können. „Alles dies hat mich nun zu dem festen Entschluss gebracht, „die Herausgabe, wenn es noch möglich ist, aufzuschieben, und „zwar auf unbestimmte Zeit, da, wie lang oder kurz eine be„stimmte sein möchte, alles Gebundensein in dergleichen Din„gen so unangenehm ist. — Ich kann aus der guten Caroline „Brief nicht sehen, in wiefern Sie, mein Theurer, schon sichere „Abrede getroffen haben. Haben Sie aber mit dem Buchhänd„ler noch nicht abgeschlossen, und können Sie noch zurück„gehen, so bitte ich Sie, ihm zu schreiben, dass der Entschluss „über die Zeit der Herausgabe der Schrift geändert sei, dass „also jetzt keine weitere sichere Abrede genommen werden „könne, dass ich aber, wenn ich mit den noch vorzunehmenden „Aenderungen[9] fertig wäre, mich an ihn abermals wenden, „und bei ihm anfragen würde. Wahrscheinlich würde er doch „bei einer zweiten Anfrage gleich geneigt sein, und wäre er es „nicht, so ist vielleicht dann Göschen frei, oder ich finde einen „Andern. — Haben Sie aber schon mit ihm abgeschlossen, und „wäre es nicht zu ändern, welches mir freilich sehr unlieb wäre, „so müsste ich Sie doch bitten, mit ihm die Abrede zu treffen, „dass das Buch erst Ostern 1794 oder frühestens Michaelis d. J. „erschiene. Dies wäre mein kürzester Termin, und er gewänne „ja auch durch die auf seinen Verlagsartikel gewandte Zeit. „Indess wäre mir das Erste bei Weitem immer das Liebste.“

Es war noch nicht ein Jahr vergangen, seit Humboldt von [XI] Dalberg die erste Anregung zu diesem Werke empfangen hatte. Nicht viel länger als acht Monate war es her, dass er die Feder, mit der er es niederschrieb, aus der Hand gelegt. Vor etwa vier Monaten noch hatte er sich mit der Ausführung seiner Ideen, die er darin gegeben, in voller Uebereinstimmung befunden, und jetzt war er schon auf den Punkt gekommen, wo er sich ebensowenig zu einer unveränderten Veröffentlichung, wie zu einer Vornahme der Veränderungen, die ihm nöthig schienen, entschliessen konnte. Wir werden es daher natürlich finden, dass ihm, nachdem er einmal ins Unbestimmte hinauszuschieben begonnen hatte, der eine Entschluss wie der andere mit jedem Tage mehr unmöglich werden musste. Nicht auf Monate, wie Humboldt damals glaubte, fesselten ihn heterogene Beschäftigungen; — und welcher Art diese waren, zeigt seine Correspondenz mit F. A. Wolf, die eben in den Tagen ihren Anfang nimmt, in welchen ihm seine politischen Ideen fremd zu werden begannen. Was ihm als eine flüchtige Excursion erschien, von der er sich bald in die Regionen politischer Speculation zurückfinden werde, wurde ihm zu dem Wege, auf dem er den besten Theil seiner Lebensaufgabe fand und löste. — Und als ihn endlich in einem ganz neuen Stadium seiner Entwicklung, nachdem er sich an der Hand F. A. Wolf’s in das Studium des Alterthums und der Sprachen versenkt, nachdem er mit Schiller im Bunde die Höhen der Kunstphilosophie erstiegen hatte, seine Lebensbahn zum Staate zurückführte, mussten da nicht dem Staatsmanne Humboldt die „Ideen“ des Jünglings wie eine andere Welt erscheinen? Schliesslich sei noch einer mit der Veränderung in Humboldt’s Gedankenrichtung zusammen treffenden sehr wesentlichen Umwandlung der äusseren Umstände gedacht. An demselben Tage, von dem der letzte diese Angelegenheit behandelnde Brief Humboldt’s datirt ist, am 18. Jan., wurde in Paris der Tod Ludwigs XVI. beschlossen. Drei Tage später fiel sein Haupt. Es ist bekannt, wie diese Katastrophe [XII] einen totalen Umschwung in der Stimmung des gebildeten deutschen Publicums gegenüber der Revolution und allen irgendwie mit ihr verwandten Ideen bewirkte. Die vorliegende Schrift, eine so grosse Selbständigkeit des Gedankens sie auch zeigt, wurzelt doch sehr bestimmt in dem Gefühle warmer Bewunderung für die in Frankreich zum Durchbruche gekommenen Ideen. Sie zeigt den Verfasser, wie Stolberg in jenen Jahren von ihm sagte, „getroffen von dem Gifthauche des Genius der Zeit.“ Es konnte daher die Veröffentlichung derselben schwerlich mehr angemessen erscheinen, nachdem die Gesinnung, auf der sie beruhte und die sie nothwendig auch bei den Lesern voraussetzte, fast überall in das Gegentheil umgeschlagen war. — So erklärt sich das Loos dieser Schrift, deren Verbreitung ihrem Verfasser anfangs so sehr am Herzen gelegen hatte und von der er noch, als er im Begriffe war, ihr für immer den Rücken zu wenden, so günstig urtheilte.

Von den Umständen, die sie jetzt, nachdem sie mehr als ein halbes Jahrhundert im Dunkel gelegen, an das Licht der Oeffentlichkeit fördern, ist nicht viel zu sagen. Es hat sich uns aus Humboldts Briefen ergeben, dass die Schrift in zwei Exemplaren vorhanden war, von denen sich während des Sommers 1792 das eine, das Original, in Schillers, das andre, eine Abschrift, in Biesters Händen befand. Ueber die Schicksale dieser Abschrift wissen wir nichts anzugeben, als dass sie an Humboldt zurückgekommen und dann abermals von ihm verliehen worden ist. [Vergl. die Briefe an Schiller vom 7. Decbr. 1792 und vom 18. Jan. 1793.] Das Original aber, um dessen Rücksendung Humboldt Schiller’n in dem Briefe vom 14. Jan. 1793 bittet, ist ebenfalls wieder in seine Hände gelangt, und es ist in seinem Besitze geblieben. In Ottmachau, jener schönen Besitzung in Schlesien, die Humboldt als Nationalbelohnung für die unsterblichen Verdienste erhielt, die er sich um die Wiederherstellung des Staates nach dem Falle von 1806 [XIII] erworben, auf der er in der letzten Epoche seines Lebens häufig verweilte, und die nach seinem Tode seinen Söhnen zufiel,[10] ist es kürzlich zum Vorschein gekommen. Es liegt der gegenwärtigen Veröffentlichung zu Grunde.

Dass wir wirklich das Original vor uns haben, darüber kann kein Zweifel sein. Erstlich zeigt die in gewissen Einzelheiten sehr charakteristische Handschrift die vollständigste Uebereinstimmung mit unzweifelhaft Humboldtschen Schriftzügen, namentlich mit denen des kürzlich vor den „Briefen an eine Freundin“ im Facsimile mitgetheilten Stammbuchsblattes vom Jahre 1788. Aber auch wenn man die unwahrscheinliche Annahme machen wollte, dass die Abschrift ebenfalls von Humboldt selbst hergerührt habe, würde man bei dem ersten Anblicke unsres Manuscripts namentlich durch die Natur der häufig in demselben vorkommenden Correkturen genöthigt sein anzuerkennen, dass die Worte desselben nicht nach einer vorliegenden Urschrift copirt, sondern nur unmittelbar aus dem Geiste in die Feder des Schreibenden geflossen sein können. Endlich liegt der schlagendste Beweis in einem übrigens sehr beklagenswerthen Umstande, nämlich in der Lücke, die sich in unsrem Manuscripte findet. — Sechs Bogen fehlen, — vom dritten bis zum achten, — dieselben, denen das in der Thalia gedruckte Stück des Aufsatzes entnommen ist. Es ist also klar, dass wir es mit demjenigen Manuscripte zu thun haben, welches sich in Schillers Händen befunden hat, und welches Humboldt sehr bestimmt als Urschrift von der Abschrift unterscheidet,— und dass die fehlenden Bogen von Schiller überhaupt nicht an Humboldt zurückgekommen sind.

Was nun die Lücke selbst betrifft, so ist sie trotz des Abdrucks in der Thalia in hohem Grade zu bedauern. Einmal ist der Abdruck kein durchaus getreuer gewesen. Vielmehr [XIV] hat Schiller mit dem Manuscripte einige Veränderungen vorgenommen, Aenderungen, die, wenn wir aus Humboldts Worten schliessen dürfen, welcher erklärt, dieselben mit innigem Vergnügen bemerkt zu haben und diesen Winken künftig folgen zu wollen [an Schiller. Auleben, 14. Januar 1793], nicht so ganz unerheblich waren. Es geht uns also die Möglichkeit verloren, zu ermitteln, wie viel von der Gestalt, die dieser Theil des Aufsatzes gegenwärtig hat, auf Schillers Rechnung zu setzen ist. — Allein noch ungleich schlimmer ist der Umstand, dass die Lücke durch den Abdruck in der Thalia zwar zum grössten Theile, aber doch nicht vollständig sich ausfüllen lässt. Das abgedruckte Stück fing weder genau mit dem Anfange des dritten Bogens an, noch hörte es genau mit dem Ende des achten auf. Es bleiben also auch jetzt noch zwei kleinere vor der Hand unausfüllbare Lücken übrig. Was ich über diese Lücken theils durch Feststellung des allgemeinen Raumverhältnisses von Druck und Manuscript zu einander, theils durch Vergleichung des der sorgfältig paginirten Handschrift von Humboldt selbst beigegebenen genauen Inhaltsverzeichnisses habe ermitteln können, ist Folgendes. Das in der Thalia gedruckte Stück kann kaum ganze 4 Bogen der Handschrift gefüllt haben. Zwei Bogen Manuscript und etwas darüber sind es also, die uns vollkommen fehlen. — Dies Fehlende (nach dem Maassstabe des gegenwärtigen Druckes 11—12 Seiten), vertheilt sich auf die beiden Lücken sehr ungleichmässig. Die erste ist von ausserordentlich geringer Ausdehnung und Erheblichkeit, indem das Manuscript bis pag. 14 reicht (das erste Blatt des ersten Bogens ist nämlich als Titelblatt nicht mitgezählt) und der Druck schon auf pag. 16 begonnen hat. Hier fehlen uns nur die wenigen Sätze, die dem ersten Abschnitte seinen formellen Abschluss geben, und dem Gedankengehalte nach haben wir an dieser Stelle kaum etwas zu entbehren. — Um so grösser ist dafür der Zwischenraum [XV] zwischen dem Ende des Druckes und dem Wiederbeginne des Manuscripts. Er beträgt nicht viel weniger als zwei Bogen des letzteren und führt eine sehr wesentliche und fühlbare Unterbrechung des Gedankenganges herbei. Wir müssen uns hier damit begnügen, aus dem Inhaltsverzeichnisse zu erkennen, welche Gedanken es seien, deren Ausführung wir zu entbehren haben.[11]

So schmerzlich nun auch namentlich diese letztere Lücke ist, so ist sie doch keinesweges der Art, dass sie von der Veröffentlichung des Gefundenen hätte können abstehen lassen. Vielmehr darf man sich vielleicht der Hoffnung hingeben, dass diese Veröffentlichung dahin führen wird, auch sie noch ausgefüllt zu sehn, sei es nun, dass der fehlende Theil unsres Manuscripts, sei es, dass die mehrerwähnte Abschrift durch Nachforschungen an den geeigneten Stellen zu Tage gefördert wird. Aber auch wenn diese Hoffnung getäuscht werden sollte, wird die gegenwärtige Veröffentlichung ein unschätzbarer Gewinn [XVI] für unsre Literatur bleiben. — Sie setzt die Nation in den beinahe vollständigen Besitz der ersten grösseren Schrift W. von Humboldts, einer Schrift, die ihrem Stoffe nach umfassender, in ihrem Inhalte von allgemeinerem Interesse, durch ihre Form zugänglicher ist, als alle seine späteren Hervorbringungen. Die bereits bekannten Abschnitte, bei deren Auswahl, wie sich aus den obigen Darlegungen ergeben haben wird, weder ein Urtheil über Werth und Unwerth der einzelnen Theile noch überhaupt irgend ein planmässiges Verfahren maassgebend gewesen ist, erhalten nun erst, da sie im Zusammenhange des Ganzen erscheinen, ihr rechtes Licht, und es treten andre verwandte Ausführungen neben sie, die, wie man hoffentlich finden wird, grossentheils in keinem Betracht hinter ihnen zurückzustehn verdienen.

Ich denke nicht, dass man diesen Erwägungen gegenüber die Rücksicht einer übel verstandenen Pietät gegen Humboldt wird geltend machen wollen, der ausgesprochner Maassen schon kurze Zeit nach Abfassung dieser Schrift ihre Veröffentlichung in der Gestalt, in welcher sie jetzt ans Licht tritt, unthunlich gefunden habe, und der ganz gewiss in der Zeit seiner vollen geistigen Reife eine solche noch viel weniger hätte gut heissen können. Humboldt hatte ganz recht, wenn er eine Schrift der Oeffentlichkeit vorenthielt, die er nicht mehr vertreten zu können meinte. Aber sollte die Nation weniger in ihrem Rechte sein, wenn sie sich begierig alle Hülfsmittel aneignet, die sich ihr zum Verständniss eines Mannes darbieten, der nun doch einmal mit Allem, was er geschaffen und gewirkt hat, längst ihr Eigenthum geworden ist? Und von diesem Rechte Gebrauch zu machen, konnte um so weniger einem Bedenken unterliegen, als, wie sich von selbst versteht, dieser Mann dabei wahrlich keinen Schaden leidet. Das ist ja eben das Grosse an Erscheinungen von Humboldts Art, dass unsre Bewunderung für sie wachsen muss mit jeder neuen Seite, von der sie sich uns [XVII] darstellen, mit jedem Schritte, den wir tiefer in das Verständniss ihres Wesens eindringen.

Es kann die Absicht nicht sein, an dieser Stelle in irgend erschöpfender Weise die Resultate zu ziehen, die sich aus dem Neuen der folgenden Blätter für die vollere Anschauung von Humboldts Individualität und Entwickelungsgang ergeben. Nur die Richtung, in der sie unsres Erachtens liegen werden, im Allgemeinen anzudeuten, sei uns erlaubt. Kleine Geister werden sich vielleicht darüber hermachen, emsig die einzelnen Widersprüche hervorzusuchen, in die Humboldts staatsmännische Wirksamkeit mit den Grundsätzen getreten ist, die in der vorliegenden Schrift über alle Theile des politischen Lebens ausgesprochen sind, um schliesslich mehr mit Behagen als mit Trauer das alte Lied anstimmen zu können, wie doch die Natur des Menschen so schwach, wie eitel und wandelbar seine Entschlüsse seien. Gönnen wir diese traurige Genugthuung denen, die das Grosse verkleinern müssen, um es nach ihrem Maasse messen zu können. Es verlohnt sich kaum der Mühe, einer so armseligen Auffassung gegenüber die innere Uebereinstimmung durzuthun, die sich durch Humboldts ganzes Leben hindurchzieht. Der Mann, der, als er in der Zeit der schwersten Drangsale die Sorge für das geistige Gedeihen des Volkes übernommen hatte, mit dem schönsten Erfolge für die Wiedererweckung des betäubten Nationalgeistes wirkte und der in einem Zustande, in welchem es kaum möglich schien, das Leben des Staates zu fristen, die Mittel zu dauernden Schöpfungen zu finden wusste; der dann in wechselnden Stellungen in Jahre langer unermüdeter Thätigkeit Alles daran setzte, der Nation die äusseren und inneren Bedingungen einer gesunden, freien, entwickelungsfähigen Existenz zu schaffen; — der Mann hatte wahrlich, da er nun in demselben Augenblicke, in dem in unsren vaterländischen Verhältnissen die entschiedene Wendung zum Schlimmeren eingetreten war, wieder sich selbst zu leben [XVIII] anfing, keine Ursache, die Erinnerung an die Ideale zu fliehen, denen er einst in der vorliegenden Schrift Ausdruck gegeben hatte.[12] — Mit denselben Worten fast, mit denen er am Schlusse derselben den Geist bezeichnet, aus dem heraus er sie geschrieben habe, könnte man treffend das Wesen seiner politischen Laufbahn charakterisiren. Wenn Humboldt gegen das Ende seines Lebens in einem seiner schönen Sonnette mit innerster Befriedigung von sich sagte, dass er seiner Jugend treu geblieben sei, dass er Einheit in des Geistes Streben bewahrt habe, so wird kein Einsichtiger ihm auf Grund der vorliegenden Schrift das Recht zu solchem Ausspruche streitig machen wollen. Er hat in Wahrheit „fromm und treu der Jugend Genius sein Herz führen lassen.“

Worein wir nun aber eigentlich den Hauptgewinn setzen, der sich aus der hier mitgetheilten Schrift für Humboldts Verständniss ergiebt, — das ist, dass eben der Genius seiner Jugend, der ihn durchs Leben geführt, in all seiner Frische und Ursprünglichkeit uns hier zum ersten Male näher tritt. [XIX] Humboldt selbst, indem er sich der Uebereinstimmung rühmt, in der er mit seiner Jugend geblieben sei, unterscheidet doch eben diese Jugend sehr nachdrücklich von allen anderen Lebensepochen: „Die Gefühle, die heiligten der Jugend Blüthenweihe. — — — Denn von den duft’gen Lebenskränzen allen Am duftigsten der Kranz der Jugend schwillet.“ Diese Weihezeit in Humboldts Leben, die er selbst im Alter in so schönen und rührenden Worten feierte, war uns bisher so gut wie verschlossen. Hier bietet sich uns nun eine duftige Blüthe aus dem Kranze seiner Jugend dar.

Varnhagen [13] hat an die Spitze der Charakteristik, die er uns von Humboldt giebt, ein Wort Rahels gestellt, Humboldt sei von keinem Alter gewesen und er hat seinerseits bestätigt, dass die verschiednen Lebensalter in ihm von geringer Kraft gewesen seien. Ich wage es ungern, dem Urtheil eines so bewährten Darstellers und eines Humboldt so nahe stehenden Mannes entgegenzutreten. Aber ich gestehe, dass, so wie uns jetzt Humboldts Geistesleben in einer langen Reihe von Documenten vorliegt, ich die Thatsachen doch damit einigermaassen im Widerspruche finde. Die Einheit in Humboldt’s Wesen wäre nicht so sehr zu bewundern, wenn sie nicht in einer so grossen Mannigfaltigkeit von Erscheinungsformen und Entwickelungsphasen zur Darstellung gekommen wäre. Der Kampf gegen die Hemmungen, die in der Enge, Unfreiheit und Einförmigkeit unsrer modernen Zustände für die energische und allseitige Entfaltung der Individualitäten liegen, ist das grosse Grundthema des vorliegenden Aufsatzes. Man darf sagen, dass kaum einer der Neueren diese Hemmungen an sich selbst weniger erfahren hat, als Humboldt, dass kaum in einem Zweiten eine gleich edle und tiefe Anlage gleich sehr und dauernd von allen Bedingungen des Gedeihens begünstigt war, dass [XX] kaum je gleich schöne Kräfte zu gleich schöner Wirksamkeit gekommen sind. Das ist es, was dem Drama seines Lebens jene wahrhaft idealische Vollendung gegeben hat, die wir sonst nur an den Gestalten des Alterthums zu finden gewohnt sind, ja was ihn diese selbst überragen lässt in dem, worin überhaupt die moderne Welt üher das Alterthum hinausgegangen ist, — in der Vertiefung des subjectiven Lebens. Unter den Momenten der Vollendung von Humboldts Wesen scheint mir nun eins der bedeutendsten das zu sein, dass es ihm, der sein Leben durch alle Altersstufen hindurchführte, vergönnt war, das Charakteristische einer jeden in einer recht eigentlich mustergültigen Weise auszuprägen. Woist der Mann, der bei einer solchen Rastlosigkeit im Denken, eine solche Entschlossenheit zur That, der zugleich so viel Energie im Handeln und so viel Virtuosität im Geniessen besessen hätte? wo der, dem zur Verwerthung aller dieser Fähigkeiten bessere Gelegenheiten entgegen gekommen wären, als ihm, der für die Tiefe und Schärfe seines Gedankens so grosse Objecte hatte in der Betheiligung an der gewaltigen geistigen Bewegung, die gegen Ende des vorigen Jahrhunderts unter unsrer Nation begonnen hatte; dem sich dann unter den glücklichsten Verhältnissen Italien darbot, das classische Land der Genüsse, der endlich für seine Thatkraft einen in Trümmer gefallenen Staat und in dem mächtig erwachenden Nationalgeiste den herrlichsten Stoff zum Neubau fand? Das waren Humboldts Mannesjahre. Vor noch nicht langer Zeit lagen diese allein in Wort und That offen vor uns. Seitdem seine „Sonnette,“ seine „Briefe an eine Freundin“ ans Licht getreten sind, sind wir auch mit seinem Greisenalter bekannt geworden. Man wird schwerlich irgendwo ein schöneres Bild dieser Lebensstufe aufweisen können, als es sich in jenen Briefen und Dichtungen darstellt, die den tiefsten Frieden athmen, über die eine sanfte Trauer ausgegossen ist, und die das Innere fast abgelöst von der Gegenwart und [XXI] getheilt zeigen zwischen der Erinnerung an die Vergangenheit und dem sehnsüchtigen Blicke in das Jenseits und doch wieder so, dass sich diese beiden Richtungen des Gedankens auf das rührendste in einander schlingen. Das Gegenstück zu diesem Bilde fehlte bis jetzt. Die vorliegende Schrift bietet es uns dar, indem sie eine umfassende Uebersicht der Gedanken und Strebungen giebt, welche Humboldts Jugend erfüllten. Es ist höchst anziehend, sie aus dem Gesichtspunkte dieses Contrastes zu betrachten als Ausgangspunkt seines inneren Lebens gegenüber dem Endpunkte desselben. So erst gewinnt man eine recht lebendige Anschauung der reichen und vollen Entwickelung, die zwischen dem einen und dem andren liegt. Welchen Wechsel der religiösen Stimmungen hat die Seele dieses Mannes durchlaufen müssen von dem prometheischen Selbstgefühle der Jugend bis zu der Hingebung und schmelzenden Weichheit des Alters .[14] Dort finden wir ihn mit der ganzen Energie des Gedankens gegen die Aussenwelt geworfen und in keckem Kampfe mit der Gesammtheit der bestehenden Zustände; — hier gegen Alles ausser ihm gleichgültig, ganz in sich gekehrt und versenkt; dort erfüllt von der Hoffnung durch äussere Veränderungen der Welt die Freiheit zu bringen; hier zufrieden mit der Gewissheit, in sich selber die Freiheit gefunden zu haben, die ihm noth thut. — Doch ich kann darauf [XXII] verzichten, die Reihe dieser Gegensätze, die sich Jedem von selbst darbieten, weiter fortzuführen. Nur eine Bemerkung will ich nicht unterdrücken, die sich mir aufdrängt, indem ich dies Jugendwerk Humboldts im Zusammenhange mit den Verhältnissen denke, unter denen es entstanden ist. Es war die erste bedeutendere Frucht der Musse, die er sich durch Aufgeben des Staatsdienstes geschaffen hatte. Wir begreifen nun, dass es einem Geiste, der sich mit solchen Entwürfen trug, in der Enge des Gerichtszimmers nicht hatte behagen können. Aber wir preisen auch den Mann glücklich, dem es vergönnt war, die Schranken zu vernichten, da sie kaum begonnen hatten, ihm fühlbar zu werden. Wie ist dagegen so manche edle Natur, die wohl nicht minder zukunftreiche Keime des Grossen und Schönen in sich getragen, — gezwungen, im Alter der Ideale in dem Joche des Alltagslebens zu ziehen, an demselben Conflicte zu Grunde gegangen, dem sich Humboldt mit leichter Mühe entziehen konnte. Den Kampf, den er als einen praktischen unter allgemeiner Missbilligung seiner Freunde durch einen so schnellen Rückzug abbrach, hat er dann in der vorliegenden Schrift als einen theoretischen wieder aufgenommen und mit Geist, Kühnheit und Feuer zu Ende geführt.

Eine wie grosse Bedeutung nun auch die Schrift nach dem Allen als ergänzendes Document für die Geschichte von Humboldts innerem Leben hat, so ist doch, wie sich von selbst versteht, das Interesse derselben damit keinesweges erschöpft. Ihr Werth liegt durchaus nicht ausschliesslich in dieser subjectiven Richtung. Von rein objectiven Gesichtspunkten aus betrachtet, stellt sie sich als eine nicht minder erhebliche Bereicherung unsrer Literatur dar. Nicht als ob der hier festgehaltene politische Standpunkt für unsre heutige Staatswissenschaft irgendwie maassgebend werden könnte. Diese Betrachtungsweise, welcher der Staat zuletzt doch nur wie ein nothwendiges Uebel erscheint, das man auf das möglichst [XXIII] geringe Maass zurückführen müsse, hat längst einer tieferen und wahreren Platz gemacht. — Wenn die wissenschaftliche Richtung, der Humboldt im Einklange mit seiner Zeit folgt, sich in dem Kampfe gegen den Staat als gegen eine fremde feindselige Gewalt erschöpft, — so hat dieser Kampf längst mit einem vollständigen theoretischen Siege geendigt, durch den aus der uns entgegenstehenden Macht unsere Macht geworden ist. Unser Ideal staatlicher Zustände liegt in einer ganz anderen Richtung, als das Humboldt’sche. — Nicht unseren Willen gegen die Gewalt des Staates sicher zu stellen, ist unser Ziel; das Ziel ist, ihn in die Staatsgewalt hineinzutragen. Nicht vom Staate, sondern im Staate wollen wir frei sein. Die politische Anschauungsweise der Gegenwart hat sich darin um ein gutes Theil der Denkart des Alterthums genähert, von der die moderne Staatstheorie wohl niemals weiter entfernt war, als grade in der Zeit, in welcher unsre Schrift entstanden ist, und gegen die das in derselben aufgestellte Ideal den directesten Gegensatz bildet. Humboldt selbst ist zu diesen tieferen Tendenzen fortgeschritten. Seine staatsmännische Thätigkeit legt davon Zeugniss ab, so weit sie darauf gerichtet war, Formen zu schaffen, durch die der Wille der Nation zur Geltung kommen sollte, — Formen, gegen die er auf seinem früheren politischen Standpunkte die vollkommenste Gleichgültigkeit an den Tag legt. Und wenn es gewiss ist, dass diese spätere politische Richtung Humboldts ungleich praktischer war, als seine früheren Ideen, — so muss man weiter sagen, dass sie es eben darum war, weil sie sich auf eine bessere Theorie gründete.

Wenn sonach der absolute Werth dieser „Ideen“ in Folge der mangelhaften Grundanschauung des Staats, auf der sie beruhen, nicht eben hoch anzuschlagen ist,[15] so ist, historisch [XXIV] betrachtet, die Stellung, die sie in dem geistigen Entwicklungsprocesse unsrer Nation einnehmen, eine um so merkwürdigere.

Diese „Ideen“ wurzeln ihrem speculativen Gehalte nach ganz und durchaus in der Kant’schen Philosophie. Nun bemerke man wohl, dass sie zu Papier gebracht worden sind kurz nachdem die Kritik der Urtheilskraft erschienen war (1790), die bekanntlich auch auf Schiller einen so mächtigen Einfluss übte. Mit diesem Werke hatte Kant sein System in sich abgeschlossen, und ging nun in seinen folgenden Schriften dazu [XXV] fort, dasselbe anzuwenden. Von allen diesen Schriften und Aufsätzen, durch die er seine Principien in die Gebiete des individuellen Lebens, der Rechts- und Staatsverhältnisse, der Religion hineintrug, war im Jahre 1792 noch nichts erschienen. Eben so wenig war damals schon irgend ein Anfang damit gemacht, die durch die strenge Zucht der Kant’schen Methode gestählte Denkkraft in freier und unabhängiger Weise zu handhaben. Schiller war noch mit keiner der philosophischen Arbeiten hervorgetreten, welche die Früchte seiner Vertiefung in das Studium Kants waren. Fichte’s Name wurde noch nicht genannt. Es waren die Jahre der unbedingten Herrschaft des Kant’schen Systems, der sich, wenn wir von F. H. Jacobi’s isolirter Erscheinung absehn, Alle willig fügten, die überhaupt von der geistigen Bewegung der Zeit ergriffen waren. Hält man sich diese Lage der Dinge gegenwärtig, so muss man in unserer Schrift die erste Bethätigung der wieder anhebenden Selbstständigkeit des Denkens erkennen. Und zwar macht sich diese Selbstständigkeit nach zwei Seiten hin geltend, einmal darin, dass Kants Grundsätze hier zuerst in Gebiete hineingetragen sind, die von dem Meister bis dahin noch nicht betreten waren; sodann darin, dass diese Grundsätze selbst hier zuerst sich zu vertiefen und zu verlebendigen beginnen. In ersterer Rücksicht ist es von ungemeinem Interesse, die Ansichten, die Kant in seinen späteren Schriften [16] über dieselben Materien entwickelt hat, zur Vergleichung heranzuziehen. Wie mir scheint, muss eine solche Vergleichung durchaus zu Humboldts Gunsten ausschlagen. — Er ist in der Anwendung von Kants Maximen auf das Recht und den Staat glücklicher gewesen, als der Urheber derselben; er hat ihn an [XXVI] Feinheit, Schärfe, Consequenz übertroffen. — Es würde uns zu weit führen, dieses Urtheil durch eine Zusammenstellung der beiderseitigen Raisonnements etwa über die Ehe, das Erbrecht, das Strafgesetz, über den Begriff der Staatsgewalt selber zu begründen.

Aber von noch ungleich grösserer Bedeutung ist die Humboldt’sche Schrift da, wo sie über Kant nicht in der Anwendung seiner Gedanken, sondern in ihrer Auffassung selbst hinausgeht. Zum Theil geschieht es in vollkommen bewusster Weise, und aus der Art, in der mehrmals auf Kant Bezug genommen wird, erkennt man durch die unbegränzte Bewunderung hindurch, die Humboldt ihm zollt, doch bereits deutlich ein durchaus freies und selbst kritisches Verhalten. Humboldt wahrt sich in den Fragen der Moral und Aesthetik sehr bestimmt die Selbstständigkeit seines Urtheils. Der Theorie, die Kant in der Kritik der Urtheilskraft von dem Wesen der schönen Künste und ihrer Rangordnung gegeben hat, stellt er seine eigne entgegen. Wer wollte leugnen, dass die letztere weit tiefer gegriffen und weit sinniger durchgeführt ist? Humboldt hat in den ästhetischen Andeutungen dieser Schrift bereits denselben Weg aus dem Kant’schen Systeme hinaus gefunden, den gleich nach ihm Schiller betrat, und auf dem sie dann Beide Hand in Hand zu so bedeutenden Resultaten gekommen sind. — Aber nicht minder, als in den ästhetischen Principien stellt diese Schrift in den moralischen einen bemerkenswerthen Fortschritt gegen Kant dar. Ja es ist in ihnen im Wesentlichen bereits Fichte’s Standpunkt erreicht. Indem Humboldt dazu kommt, die Energie die erste und einzige Tugend des Menschen zu nennen, womit zugleich die Trägheit als das eigentlich böse Princip in der menschlichen Natur bezeichnet ist, hat er in der That den Kernpunkt der Fichte’schen „Sittenlehre“ getroffen. Nur dass der Gedanke in unsrer Schrift sogleich eine Wendung auf das Politische bekommt.

Die öffentlichen Verhältnisse sollen so geordnet werden, [XXVII] dass sie die Energie der Individuen möglichst steigern, ihre Selbstthätigkeit auf recht vielfältige Weise herausfordern. In dieser Forderung liegt eigentlich die Summe des positiven Gehalts der ganzen Untersuchung, und von dieser Seite angesehn enthält sie eine grosse Lehre, die unter unsern heutigen Verhältnissen mehr an ihrem Platze ist, als sie es je früher gewesen wäre, und die von den segensreichsten Wirkungen sein könnte, wenn die Gegenwart in demselben Maasse für dieselbe empfänglich wäre, in dem sie ihrer bedürftig ist. Das Grundübel in den Wirren der letzten Jahre lag doch am Ende darin, dass die Bestrebungen, von denen die Massen in Bewegung gesetzt waren, das vollkommne Widerspiel des Humboldt’schen Freiheitsideales waren. Alles lief in ihnen auf Steigerung der Genüsse hinaus. Ein Jeder will es so bequem haben, wie möglich. Je weiter sich die Forderungen der politischen Schwärmer von heute und gestern von der Wirklichkeit entfernen, desto bestimmter tritt dies als ihr Grundzug hervor, und in letzter Instanz steigert sich diese Richtung zu dem Ideale eines gesellschaftlichen Zustandes, welcher der freien Bewegung der Individuen gar keinen Spielraum mehr lässt, in welchem Alles von dem Allgemeinen absorbirt, die Freiheit vollkommen der Wohlfahrt zum Opfer gebracht wird. Gegen den entnervenden Einfluss solcher Doctrinen, denen der Begriff der Individualität vollkommen verloren gegangen ist, möchten wir die gegenwärtige Schrift recht dringend als das heilsamste Gegengift empfehlen. Sie eignet sich für einen solchen Gebrauch eben darum so trefflich, weilihr Verfasser mit gleich radicaler Einseitigkeit in dem entgegengesetzten Extreme befangen ist. — Möchten von diesem edlen Geiste recht Viele lernen, die Freiheit nicht um der Genüsse willen zu lieben, die sie verspricht, sondern um der sittlichen Kraft willen, die sie zugleich fordert und schafft.

Breslau, 18. August 1850.

Dr. Eduard Cauer.

[1]

I.

Einleitung.↩

Bestimmung des Gegenstandes der Untersuchung. — Seltne Bearbeitung und Wichtigkeit desselben. — Historischer Blick auf die Gränzen, welche die Staaten ihrer Wirksamkeit wirklich gesetzt haben. — Unterschied der alten und neueren Staaten. — Zweck der Staatsverbindung überhaupt. — Streitfrage, ob derselbe allein in der Sorgfalt für die Sicherheit, oder für das Wohl der Nation überhaupt bestehen soll? — Gesetzgeber und Schriftsteller behaupten das Letztere. — Dennoch ist eine fernere Prüfung dieser Behauptung nothwendig. — Diese Prüfung muss von dem einzelnen Menschen und seinen höchsten Endzwecken ausgehen.

Wenn man die merkwürdigsten Staatsverfassungen mit einander, und mit ihnen die Meinungen der bewährtesten Philosophen und Politiker vergleicht; so wundert man sich vielleicht nicht mit Unrecht, eine Frage so wenig vollständig behandelt, und so wenig genau beantwortet zu finden, welche doch zuerst die Aufmerksamkeit an sich zu ziehen scheint, die Frage nämlich: zu welchem Zweck die ganze Staatseinrichtung hinarbeiten und welche Schranken sie ihrer Wirksamkeit setzen soll? Den verschiedenen Antheil, welcher der Nation, oder einzelnen ihrer Theile, an der Regierung gebührt, zu bestimmen, die mannigfaltigen Zweige der Staatsverwaltung gehörig zu vertheilen, und die nöthigen Vorkehrungen zu treffen, dass nicht ein Theil die Rechte des andern an sich reisse; damit allein haben sich fast alle beschäftigt, welche selbst Staaten umgeformt, oder Vorschläge zu politischen Reformationen gemacht haben. Dennoch müsste man, so dünkt mich, bei jeder neuen Staatseinrichtung zwei Gegenstände vor Augen haben, von welchen beiden keiner, ohne grossen Nachtheil übersehen werden dürfte: einmal die Bestimmung des herrschenden und dienenden Theils der Nation [2] und alles dessen, was zur wirklichen Einrichtung der Regierung gehört, dann die Bestimmung der Gegenstände, auf welche die einmal eingerichtete Regierung ihre Thätigkeit zugleich ausbreiten und einschränken muss. Dies Letztere, welches eigentlich in das Privatleben der Bürger eingreift und das Maass ihrer freien, ungehemmten Wirksamkeit bestimmt, ist in der That das wahre, letzte Ziel, das Erstere nur ein nothwendiges Mittel, dies zu erreichen. Wenn indess dennoch der Mensch dies Erstere mit mehr angestrengter Aufmerksamkeit verfolgt, so bewährt er dadurch den gewöhnlichen Gang seiner Thätigkeit. Nach Einem Ziele streben, und dies Ziel mit Aufwand physischer und moralischer Kraft erringen, darauf beruht das Glück des rüstigen, kraftvollen Menschen. Der Besitz, welcher die angestrengte Kraft der Ruhe übergiebt, reizt nur in der täuschenden Phantasie. Zwar existirt in der Lage des Menschen, wo die Kraft immer zur Thätigkeit gespannt ist, und die Natur um ihn her immer zur Thätigkeit reizt, Ruhe und Besitz in diesem Verstande nur in der Idee. Allein dem einseitigen Menschen ist Ruhe auch Aufhören Einer Aeusserung, und dem Ungebildeten giebt Ein Gegenstand nur zu wenigen Aeusserungen Stoff. Was man daher vom Ueberdruss am Besitze, besonders im Gebiete der feineren Empfindungen, sagt, gilt ganz und gar nicht von dem Ideale des Menschen, welches die Phantasie zu bilden vermag, im vollesten Sinne von dem ganz Ungebildeten, und in immer geringerem Grade, je näher immer höhere Bildung jenem Ideale führt. Wie folglich, nach dem Obigen, den Eroberer der Sieg höher freut, als das errungene Land, wie den Reformator die gefahrvolle Unruhe der Reformation höher, als der ruhige Genuss ihrer Früchte; so ist dem Menschen überhaupt Herrschaft reizender, als Freiheit, oder wenigstens Sorge für Erhaltung der Freiheit reizender, als Genuss derselben. Freiheit ist gleichsam nur die Möglichkeit einer unbestimmt mannigfaltigen Thätigkeit; Herrschaft, Regierung [3] überhaupt zwar eine einzelne, aber wirkliche Thätigkeit. Sehnsucht nach Freiheit entsteht daher nur zu oft erst aus dem Gefühle des Mangels derselben. Unläugbar bleibt es jedoch immer, dass die Untersuchung des Zwecks und der Schranken der Wirksamkeit des Staats eine grosse Wichtigkeit hat, und vielleicht eine grössere, als irgend eine andere politische. Dass sie allein gleichsam den letzten Zweck aller Politik betrifft, ist schon oben bemerkt worden. Allein sie erlaubt auch eine leichtere und mehr ausgebreitete Anwendung. Eigentliche Staatsrevolutionen, andere Einrichtungen der Regierung sind nie, ohne die Concurrenz vieler, oft sehr zufälliger Umstände möglich, und führen immer mannigfaltig nachtheilige Folgen mit sich. Hingegen die Gränzen der Wirksamkeit mehr ausdehnen oder einschränken kann jeder Regent — sei es in demokratischen, aristokratischen, oder monarchischen Staaten — still und unbemerkt, und er erreicht vielmehr seinen Endzweck nur um so sicherer, je mehr er auffallende Neuheit vermeidet. Die besten menschlichen Operationen sind diejenigen, welche die Operationen der Natur am getreuesten nachahmen. Nun aber bringt der Keim, welchen die Erde still und unbemerkt empfängt, einen reicheren und holderen Segen, als der gewiss nothwendige, aber immer auch mit Verderben begleitete Ausbruch tobender Vulkane. Auch ist keine andere Art der Reform unserm Zeitalter so angemessen, wenn sich dasselbe wirklich mit Recht eines Vorzugs an Kultur und Aufklärung rühmt. Denn die wichtige Untersuchung der Gränzen der Wirksamkeit des Staats muss — wie sich leicht voraussehen lässt — auf höhere Freiheit der Kräfte und grössere Mannigfaltigkeit der Situationen führen. Nun aber erfordert die Möglichkeit eines höheren Grades der Freiheit immer einen gleich hohen Grad der Bildung und das geringere Bedürfniss, gleichsam in einförmigen, verbundenen Massen zu handeln, eine grössere Stärke und einen mannigfaltigeren Reichthum [4] der handelnden Individuen. Besitzt daher das gegenwärtige Zeitalter einen Vorzug an dieser Bildung, dieser Stärke und diesem Reichthum, so muss man ihm auch die Freiheit gewähren, auf welche derselbe mit Recht Anspruch macht. Ebenso sind die Mittel, durch welche die Reform zu bewirken stände, einer fortschreitenden Bildung, wenn wir eine solche annehmen, bei weitem angemessener. Wenn sonst das gezückte Schwerdt der Nation die physische Macht des Beherrschers beschränkt, so besiegt hier Aufklärung und Kultur seine Ideen und seinen Willen; und die umgeformte Gestalt der Dinge scheint mehr sein Werk, als das Werk der Nation zu sein. Wenn es nun schon ein schöner, seelenerhebender Anblick ist, ein Volk zu sehen, das im vollen Gefühl seiner Menschen- und Bürgerrechte seine Fesseln zerbricht; so muss — weil, was Neigung oder Achtung für das Gesetz wirkt, schöner und erhebender ist, als was Noth und Bedürfniss erpresst — der Anblick eines Fürsten ungleich schöner und erhebender sein, welcher selbst die Fesseln löst und Freiheit gewährt, und dies Geschäft nicht als Frucht seiner wohlthätigen Güte, sondern als Erfüllung seiner ersten, unerlässlichen Pflicht betrachtet. Zumal da die Freiheit, nach welcher eine Nation durch Veränderung ihrer Verfassung strebt, sich zu der Freiheit, welche der einmal eingerichtete Staat geben kann, eben so verhält, als Hoffnung zum Genuss, Anlage zur Vollendung.

Wirft man einen Blick auf die Geschichte der Staatsverfassungen; so würde es sehr schwierig sein, in irgend einer genau den Umfang zu zeigen, auf welchen sich ihre Wirksamkeit beschränkt, da man wohl in keiner hierin einem überdachten, auf einfachen Grundsätzen beruhenden Plane gefolgt ist. Vorzüglich hat man immer die Freiheit der Bürger aus einem zwiefachen Gesichtspunkte eingeengt, einmal aus dem Gesichtspunkte der Nothwendigkeit, die Verfassung entweder einzurichten, oder zu sichern; dann aus dem Gesichtspunkte [5] der Nützlichkeit, für den physischen oder moralischen Zustand der Nation Sorge zu tragen. Je mehr oder weniger die Verfassung, an und für sich mit Macht versehen, andere Stützen braucht; oder je mehr oder weniger die Gesetzgeber weit ausblickten, ist man bald mehr bei dem einen, bald bei dem andern Gesichtspunkte stehen geblieben. Oft haben auch beide Rücksichten vereint gewirkt. In den älteren Staaten sind fast alle Einrichtungen, welche auf das Privatleben der Bürger Bezug haben, im eigentlichsten Verstande politisch. Denn da die Verfassung in ihnen wenig eigentliche Gewalt besass, so beruhte ihre Dauer vorzüglich auf dem Willen der Nation, und es musste auf mannigfaltige Mittel gedacht werden, ihren Charakter mit diesem Willen übereinstimmend zu machen. Eben dies ist noch jetzt in kleinen republikanischen Staaten der Fall, und es ist daher völlig richtig, dass — aus diesem Gesichtspunkt allein die Sache betrachtet — die Freiheit des Privatlebens immer in eben dem Grade steigt, in welchem die öffentliche sinkt, da hingegen die Sicherheit immer mit dieser gleichen Schritt hält. Oft aber sorgten auch die ältern Gesetzgeber, und immer die alten Philosophen im eigentlichsten Verstande für den Menschen, und da am Menschen der moralische Werth ihnen das Höchste schien, so ist z. B. Platos Republik, nach Rousseaus äusserst wahrer Bemerkung, mehr eine Erziehungsals eine Staatsschrift. Vergleicht man hiermit die neuesten Staaten, so ist die Absicht, für den Bürger selbst und sein Wohl zu arbeiten, bei so vielen Gesetzen und Einrichtungen, die dem Privatleben eine oft sehr bestimmte Form geben, unverkennbar. Die grössere innere Festigkeit unserer Verfassungen, ihre grössere Unabhängigkeit von einer gewissen Stimmung des Charakters der Nation, dann der stärkere Einfluss bloss denkender Köpfe — die, ihrer Natur nach, weitere und grössere Gesichtspunkte zu fassen im Stande sind — eine Menge von Erfindungen, welche die gewöhnlichen Gegenstände [6] der Thätigkeit der Nation besser bearbeiten oder benutzen lehren, endlich und vor Allem gewisse Religionsbegriffe, welche den Regenten auch für das moralische und künftige Wohl der Bürger gleichsam verantwortlich machen, haben vereint dazu beigetragen, diese Veränderung hervorzubringen. Geht man aber der Geschichte einzelner Polizei-Gesetze und Einrichtungen nach, so findet man oft ihren Ursprung in dem bald wirklichen, bald angeblichen Bedürfniss des Staats, Abgaben von den Unterthanen aufzubringen, und insofern kehrt die Aehnlichkeit mit den älteren Staaten zurück, indem insofern diese Einrichtungen gleichfalls auf die Erhaltung der Verfassung abzwecken. Was aber diejenigen Einschränkungen betrifft, welche nicht sowohl den Staat, als die Individuen, die ihn ausmachen, zur Absicht haben; so ist und bleibt ein mächtiger Unterschied zwischen den älteren und neueren Staaten. Die Alten sorgten für die Kraft und Bildung des Menschen, als Menschen; die Neueren für seinen Wohlstand, seine Habe und seine Erwerbfähigkeit. Die Alten suchten Tugend, die Neueren Glückseligkeit. Daher waren die Einschränkungen der Freiheit in den älteren Staaten auf der einen Seite drückender und gefährlicher. Denn sie griffen geradezu an, was des Menschen eigenthümliches Wesen ausmacht, sein inneres Dasein; und daher zeigen alle älteren Nationen eine Einseitigkeit, welche (den Mangel an feinerer Kultur, und an allgemeinerer Kommunikation noch abgerechnet) grossentheils durch die fast überall eingeführte gemeinschaftliche Erziehung, und das absichtlich eingerichtete gemeinschaftliche Leben der Bürger überhaupt hervorgebracht und genährt wurde. Auf der andern Seite erhielten und erhöheten aber auch alle diese Staatseinrichtungen bei den Alten die thätige Kraft des Menschen. Selbst der Gesichtspunkt, den man nie aus den Augen verlor, kraftvolle und genügsame Bürger zu bilden, gab dem Geiste und dem Charakter einen höheren Schwung. [7] Dagegen wird zwar bei uns der Mensch selbst unmittelbar weniger beschränkt, als vielmehr die Dinge um ihn her eine einengende Form erhalten, und es scheint daher möglich, den Kampf gegen diese äusseren Fesseln mit innerer Kraft zu beginnen. Allein schon die Natur der Freiheitsbeschränkungen unserer Staaten, dass ihre Absicht bei weitem mehr auf das geht, was der Mensch besitzt, als auf das, was er ist, und dass selbst in diesem Fall sie nicht — wie die Alten — die physische, intellektuelle und moralische Kraft nur, wenn gleich einseitig, üben, sondern vielmehr ihr bestimmende Ideen, als Gesetze, aufdringen, unterdrückt die Energie, welche gleichsam die Quelle jeder thätigen Tugend, und die nothwendige Bedingung zu einer höheren und vielseitigeren Ausbildung ist. Wenn also bei den älteren Nationen grössere Kraft für die Einseitigkeit schadlos hielt; so wird in den neueren der Nachtheil der geringeren Kraft noch durch Einseitigkeit erhöht. Ueberhaupt ist dieser Unterschied zwischen den Alten und Neueren überall unverkennbar. Wenn in den letzteren Jahrhunderten die Schnelligkeit der gemachten Fortschritte, die Menge und Ausbreitung künstlicher Erfindungen, die Grösse der gegründeten Werke am meisten unsere Aufmerksamkeit an sich zieht; so fesselt uns in dem Alterthum vor Allem die Grösse, welche immer mit dem Leben Eines Menschen dahin ist, die Blüthe der Phantasie, die Tiefe des Geistes, die Stärke des Willens, die Einheit des ganzen Wesens, welche allein dem Menschen wahren Werth giebt. Der Mensch und zwar seine Kraft und seine Bildung war es, welche jede Thätigkeit rege machte; bei uns ist es nur zu oft ein ideelles Ganze, bei dem man die Individuen beinah zu vergessen scheint, oder wenigstens nicht ihr inneres Wesen, sondern ihre Ruhe, ihr Wohlstand, ihre Glückseligkeit. Die Alten suchten ihre Glückseligkeit in der Tugend, die Neueren sind nur zu lange diese aus jener zu entwickeln bemüht [8] gewesen;[17] und der selbst,[18] welcher die Moralität in ihrer höchsten Reinheit sah und darstellte, glaubt, durch eine sehr künstliche Maschinerie seinem Ideal des Menschen die Glückseligkeit, wahrlich mehr, wie eine fremde Belohnung, als wie ein eigen errungenes Gut, zuführen zu müssen. Ich verliere kein Wort über diese Verschiedenheit. Ich schliesse nur mit einer Stelle aus Aristoteles Ethik: „Was einem Jeden, seiner „Natur nach, eigenthümlich ist, ist ihm das Beste und Süsseste. „Daher auch den Menschen das Leben nach der Vernunft, „wenn nämlich darin am meisten der Mensch besteht, am mei„sten beseligt.[19] “

Schon mehr als Einmal ist unter den Staatsrechtslehrern gestritten worden, ob der Staat allein Sicherheit, oder überhaupt das ganze physische und moralische Wohl der Nation beabsichten müsse? Sorgfalt für die Freiheit des Privatlebens hat vorzüglich auf die erstere Behauptung geführt; indess die natürliche Idee, dass der Staat mehr, als allein Sicherheit gewähren könne, und ein Missbrauch in der Beschränkung der Freiheit wohl möglich, aber nicht nothwendig sei, der letzteren das Wort redete. Auch ist diese [9] unläugbar sowohl in der Theorie, als in der Ausführung die herrschende. Dies zeigen die meisten Systeme des Staatsrechts, die neueren philosophischen Gesetzbücher, und die Geschichte der Verordnungen der meisten Staaten. Ackerbau, Handwerke, Industrie aller Art, Handel, Künste und Wissenschaften selbst, alles erhält Leben und Lenkung vom Staat. Nach diesen Grundsätzen hat das Studium der Staatswissenschaften eine veränderte Gestalt erhalten, wie Kameral- und Polizeiwissenschaft z. B. beweisen, nach diesen sind völlig neue Zweige der Staatsverwaltung entstanden, Kameral-, Manufaktur- und Finanz-Kollegia. So allgemein indess auch dieses Princip sein mag; so verdient es, dünkt mich, doch noch allerdings eine nähere Prüfung, und diese Prü[fung muss von dem einzelnen Menschen und seinen höchsten Endzwecken ausgehen.]

II.

Betrachtung des einzelnen Menschen, und der höchsten Endzwecke des Daseins desselben. ↩

Der höchste und letzte Zweck jedes Menschen ist die höchste und proportionirlichste Ausbildung seiner Kräfte in ihrer individuellen Eigenthümlichkeit. — Die nothwendigen Bedingungen der Erreichung desselben: Freiheit des Handelns, und Mannigfaltigkeit der Situationen. — Nähere Anwendung dieser Sätze auf das innere Leben des Menschen. — Bestätigung derselben aus der Geschichte. — Höchster Grundsatz für die ganze gegenwärtige Untersuchung, auf welchen diese Betrachtungen führen.

Der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt — ist die höchste und proportionirlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerlässliche Bedingung. Allein ausser der Freiheit erfordert die Entwickelung der [10] menschlichen Kräfte noch etwas anderes, obgleich mit der Freiheit eng verbundenes, — Mannigfaltigkeit der Situationen. Auch der freieste und unabhängigste Mensch, in einförmige Lagen versetzt, bildet sich minder aus. Zwar ist nun einestheils diese Mannigfaltigkeit allemal Folge der Freiheit, und anderntheils giebt es auch eine Art der Unterdrückung, die, statt den Menschen einzuschränken, den Dingen um ihn her eine beliebige Gestalt giebt, so dass beide gewissermassen Eins und dasselbe sind. Indess ist es der Klarheit der Ideen dennoch angemessener, beide noch von einander zu trennen. Jeder Mensch vermag auf Einmal nur mit Einer Kraft zu wirken, oder vielmehr sein ganzes Wesen wird auf Einmal nur zu Einer Thätigkeit gestimmt. Daher scheint der Mensch zur Einseitigkeit bestimmt, indem er seine Energie schwächt, sobald er sich auf mehrere Gegenstände verbreitet. Allein dieser Einseitigkeit entgeht er, wenn er die einzelnen, oft einzeln geübten Kräfte zu vereinen, den beinah schon verloschnen wie den erst künftig hell aufflammenden Funken in jeder Periode seines Lebens zugleich mitwirken zu lassen, und statt der Gegenstände, auf die er wirkt, die Kräfte, womit er wirkt, durch Verbindung zu vervielfältigen strebt. Was hier gleichsam die Verknüpfung der Vergangenheit und der Zukunft mit der Gegenwart wirkt, das wirkt in der Gesellschaft die Verbindung mit andern. Denn auch durch alle Perioden des Lebens erreicht jeder Mensch dennoch nur Eine der Vollkommenheiten, welche gleichsam den Charakter des ganzen Menschengeschlechts bilden. Durch Verbindungen also, die aus dem Innern der Wesen entspringen, muss einer den Reichthum des andern sich eigen machen. Eine solche charakterbildende Verbindung ist, nach der Erfahrung aller auch sogar der rohesten Nationen, z. B. die Verbindung der beiden Geschlechter. Allein wenn hier der Ausdruck, sowohl der Verschiedenheit, als der Sehnsucht nach der Vereinigung gewissermassen stärker ist: so ist [11] beides darum nicht minder stark, nur schwerer bemerkbar, obgleich eben darum auch mächtiger wirkend, auch ohne alle Rücksicht auf jene Verschiedenheit, und unter Personen desselben Geschlechts. Diese Ideen weiter verfolgt und genauer entwickelt, dürften vielleicht auf eine richtigere Erklärung des Phänomens der Verbindungen führen, welche bei den Alten, vorzüglich den Griechen, selbst die Gesetzgeber benutzten, und die man oft zu unedel mit dem Namen der gewöhnlichen Liebe, und immer unrichtig mit dem Namen der blossen Freundschaft belegt hat. Der bildende Nutzen solcher Verbindungen beruht immer auf dem Grade, in welchem sich die Selbstständigkeit der Verbundenen zugleich mit der Innigkeit der Verbindung erhält. Denn wenn ohne diese Innigkeit der eine den andern nicht genug aufzufassen vermag, so ist die Selbstständigkeit nothwendig, um das Aufgefasste gleichsam in das eigne Wesen zu verwandeln. Beides aber erfordert Kraft der Individuen, und eine Verschiedenheit, die, nicht zu gross, damit einer den andern aufzufassen vermöge, auch nicht zu klein ist, um einige Bewundrung dessen, was der andre besitzt, und den Wunsch rege zu machen, es auch in sich überzutragen. Diese Kraft nun und diese mannigfaltige Verschiedenheit vereinen sich in der Originalität, und das also, worauf die ganze Grösse des Menschen zuletzt beruht, wonach der einzelne Mensch ewig ringen muss, und was der, welcher auf Menschen wirken will, nie aus den Augen verlieren darf, ist Eigenthümlichkeit der Kraft und der Bildung. Wie diese Eigenthümlichkeit durch Freiheit des Handelns und Mannigfaltigkeit des Handelnden gewirkt wird; so bringt sie beides wiederum hervor. Selbst die leblose Natur, welche nach ewig unveränderlichen Gesetzen einen immer gleichmässigen Schritt hält, erscheint dem eigengebildeten Menschen eigenthümlicher. Er trägt gleichsam sich selbst in sie hinüber, und so ist es im höchsten Verstande wahr, dass jeder immer in eben dem Grade [12] Fülle und Schönheit ausser sich wahrnimmt, in welchem er beide im eignen Busen bewahrt. Wieviel ähnlicher aber noch muss die Wirkung der Ursache da sein, wo der Mensch nicht bloss empfindet und äussere Eindrücke auffasst, sondern selbst thätig wird?

Versucht man es, diese Ideen durch nähere Anwendungen auf den einzelnen Menschen, noch genauer zu prüfen; so reducirt sich in diesem alles auf Form und Materie. Die reinste Form mit der leichtesten Hülle nennen wir Idee, die am wenigsten mit Gestalt begabte Materie, sinnliche Empfindung. Aus der Verbindung der Materie geht die Form hervor. Je grösser die Fülle und Mannigfaltigkeit der Materie, je erhabener die Form. Ein Götterkind ist nur die Frucht unsterblicher Eltern. Die Form wird wiederum gleichsam Materie einer noch schöneren Form. So wird die Blüthe zur Frucht, und aus dem Saamenkorn der Frucht entspringt der neue, von neuem blüthenreiche Stamm. Je mehr die Mannigfaltigkeit zugleich mit der Feinheit der Materie zunimmt, desto höher die Kraft. Denn desto inniger der Zusammenhang. Die Form scheint gleichsam in die Materie, in die Materie die Form verschmolzen; oder, um ohne Bild zu reden, je ideenreicher die Gefühle des Menschen, und je gefühlvoller seine Ideen, desto unerreichbarer seine Erhabenheit. Denn auf diesem ewigen Begatten der Form und der Materie, oder des Mannigfaltigen mit der Einheit beruht die Verschmelzung der beiden im Menschen vereinten Naturen, und auf dieser seine Grösse. Aber die Stärke der Begattung hängt von der Stärke der Begattenden ab. Der höchste Moment des Menschen ist dieser Moment der Blüthe.[20] Die minder reizende, einfache Gestalt der Frucht weist gleichsam selbst auf die Schönheit der Blüthe hin, die sich durch sie entfalten soll. Auch eilt nur alles der Blüthe zu. [13] Was zuerst dem Saamenkorn entspriesst, ist noch fern von ihrem Reiz. Der volle dicke Stengel, die breiten, aus einander fallenden Blätter bedürfen noch einer mehr vollendeten Bildung. Stufenweise steigt diese, wie sich das Auge am Stamme erhebt; zartere Blätter sehnen sich gleichsam, sich zu vereinigen, und schliessen sich enger und enger, bis der Kelch das Verlangen zu stillen scheint.[21] Indess ist das Geschlecht der Pflanzen nicht von dem Schicksal gesegnet. Die Blüthe fällt ab, und die Frucht bringt wieder den gleich rohen, und gleich sich verfeinernden Stamm hervor. Wenn im Menschen die Blüthe welkt; so macht sie nur jener schönern Platz, und den Zauber der schönsten birgt unserm Auge erst die ewig unerforschbare Unendlichkeit. Was nun der Mensch von aussen empfängt, ist nur Saamenkorn. Seine energische Thätigkeit muss es, sei’s auch das schönste, erst auch zum seegenvollsten für ihn machen. Aber wohlthätiger ist es ihm immer in dem Grade, in welchem es kraftvoll, und eigen in sich ist. Das höchste Ideal des Zusammenexistirens menschlicher Wesen wäre mir dasjenige, in dem jedes nur aus sich selbst, und um seiner selbst willen sich entwickelte. Physische und moralische Natur würden diese Menschen schon noch an einander führen, und wie die Kämpfe des Kriegs ehrenvoller sind, als die der Arena, wie die Kämpfe erbitterter Bürger höheren Ruhm gewähren, als die getriebener Miethsoldaten; so würde auch das Ringen der Kräfte dieser Menschen die höchste Energie zugleich beweisen und erzeugen.

Ist es nicht eben das, was uns an das Zeitalter Griechenlands und Roms, und jedes Zeitalter allgemein an ein entfernteres, hingeschwundenes so namenlos fesselt? Ist es nicht vorzüglich, dass diese Menschen härtere Kämpfe mit dem Schicksal, härtere mit Menschen zu bestehen hatten? Dass die [14] grössere ursprüngliche Kraft und Eigenthümlichkeit einander begegnete, und neue wunderbare Gestalten schuf. Jedes folgende Zeitalter — und in wieviel schnelleren Graden muss dieses Verhältniss von jetzt an steigen? — muss den vorigen an Mannigfaltigkeit nachstehen, an Mannigfaltigkeit der Natur — die ungeheuren Wälder sind ausgehauen, die Moräste getrocknet u. s. f. — an Mannigfaltigkeit der Menschen, durch die immer grössere Mittheilung und Vereinigung der menschlichen Werke, durch die beiden vorigen Gründe.[22] Dies ist eine der vorzüglichsten Ursachen, welche die Idee des Neuen, Ungewöhnlichen, Wunderbaren so viel seltner, das Staunen, Erschrecken beinahe zur Schande, und die Erfindung neuer, noch unbekannter Hülfsmittel, selbst nur plötzliche, unvorbereitete und dringende Entschlüsse bei weitem seltner nothwendig macht. Denn theils ist das Andringen der äusseren Umstände gegen den Menschen, welcher mit mehr Werkzeugen, ihnen zu begegnen, versehen ist, minder gross; theils ist es nicht mehr gleich möglich, ihnen allein durch diejenigen Kräfte Widerstand zu leisten, welche die Natur jedem giebt, und die er nur zu benutzen braucht; theils endlich macht das ausgearbeitetere Wissen das Erfinden weniger nothwendig, und das Lernen stumpft selbst die Kraft dazu ab. Dagegen ist es unläugbar, dass, wenn die physische Mannigfaltigkeit geringer wurde, eine bei weitem reichere und befriedigendere intellectuelle und moralische an ihre Stelle trat, und dass Gradationen und Verschiedenheiten von unserm mehr verfeinten Geiste wahrgenommen, und unserm, wenn gleich nicht eben so stark gebildeten, doch reizbaren kultivirten Charakter ins praktische Leben übergetragen werden, die auch vielleicht den Weisen des Alterthums, oder doch wenigstens nur ihnen nicht unbemerkt geblieben wären. Es ist im ganzen Menschengeschlecht, wie im einzelnen Menschen [15] gegangen. Das Gröbere ist abgefallen, das Feinere ist geblieben. Und so wäre es ohne allen Zweifel seegenvoll, wenn das Menschengeschlecht Ein Mensch wäre, oder die Kraft eines Zeitalters ebenso als seine Bücher, oder Erfindungen auf das folgende überginge. Allein dies ist bei weitem der Fall nicht. Freilich besitzt nun auch unsere Verfeinerung eine Kraft, und die vielleicht jene gerade um den Grad ihrer Feinheit an Stärke übertrifft; aber es fragt sich, ob nicht die frühere Bildung durch das Gröbere immer vorangehen muss? Ueberall ist doch die Sinnlichkeit der erste Keim, wie der lebendigste Ausdruck alles Geistigen. Und wenn es auch nicht hier der Ort ist, selbst nur den Versuch dieser Erörterung zu wagen; so folgt doch gewiss soviel aus dem Vorigen, dass man wenigstens diejenige Eigenthümlichkeit und Kraft, nebst allen Nahrungsmitteln derselben, welche wir noch besitzen, sorgfältigst bewachen müsse.

Bewiesen halte ich demnach durch das vorige, dass die wahre Vernunft dem Menschen keinen andern Zustand als einen solchen wünschen kann, in welchem nicht nur jeder Einzelne der ungebundensten Freiheit geniesst, sich aus sich selbst, in seiner Eigenthümlichkeit zu entwickeln, sondern in welchem auch die physische Natur keine andre Gestalt von Menschenhänden empfängt, als ihr jeder Einzelne, nach dem Maasse seines Bedürfnisses und seiner Neigung, nur beschränkt durch die Gränzen seiner Kraft und seines Rechts, selbst und willkührlich giebt. Von diesem Grundsatz darf, meines Erachtens, die Vernunft nie mehr nachgeben, als zu seiner eignen Erhaltung selbst nothwendig ist. Er musste daher auch jeder Politik, und besonders der Beantwortung der Frage, von der hier die Rede ist, immer zum Grunde liegen.

[16]

III.

Uebergang zur eigentlichen Untersuchung. Eintheilung derselben. Sorgfalt des Staats für das positive, insbesondere physische, Wohl der Bürger. ↩

Umfang dieses Abschnitts. — Die Sorgfalt des Staats für das positive Wohl der Bürger ist schädlich. Denn sie — bringt Einförmigkeit hervor; — schwächt die Kraft; — stört und verhindert die Rückwirkung der äusseren, auch bloss körperlichen Beschäftigungen, und der äusseren Verhältnisse überhaupt auf den Geist und den Charakter der Menschen; — muss auf eine gemischte Menge gerichtet werden, und schadet daher den Einzelnen durch Maassregeln, welche auf einen jeden von ihnen, nur mit beträchtlichen Fehlern passen; — hindert die Entwickelung der Individualität und Eigenthümlichkeit des Menschen; — erschwert die Staatsverwaltung selbst, vervielfältigt die dazu erforderlichen Mittel, und wird dadurch eine Quelle mannigfaltiger Nachtheile; — verrückt endlich die richtigen und natürlichen Gesichtspunkte der Menschen, bei den wichtigsten Gegenständen. — Rechtfertigung gegen den Einwurf der Uebertreibung der geschilderten Nachtheile. — Vortheile des, dem eben bestrittenen entgegengesetzten Systems. — Höchster, aus diesem Abschnitt gezogener Grundsatz. — Mittel einer auf das positive Wohl der Bürger gerichteten Sorgfalt des Staats. — Schädlichkeit derselben. — Unterschied der Fälle, wenn etwas vom Staat, als Staat, und wenn dasselbe von einzelnen Bürgern gethan wird. — Prüfung des Einwurfs: ob eine Sorgfalt des Staats für das positive Wohl nicht nothwendig ist, weil es vielleicht nicht möglich ist, ohne sie, dieselben äussern Zwecke zu erreichen, dieselben nothwendigen Resultate zu erhalten? — Beweis dieser Möglichkeit, — vorzüglich durch freiwillige gemeinschaftliche Veranstaltungen der Bürger. — Vorzug dieser Veranstaltungen vor den Veranstaltungen des Staats.