VOLTAIRE

Questions sur l'Encyclopédie,

par des Amateurs (1774)

Tome 2 “Bien (Souverain) - Elie et Enoch”

|

|

This is an e-Book from |

Source

Voltaire, Collection complette des oeuvres de Mr. de * * * . (Geneve, 1774). Questions sur l’Encyclopédie, par des amateurs, Tomes 21-24.

- Tome premier, “A - Bibliothèque”, pp. 538.

- Tome second, “Bien (Souverain) - Elie et Enoch”, pp. 520.

- Tome troisième, “Eloquence - Intolérance,” pp. 534.

- Tome quatrième, “Juif - Zoroaster,” pp. 528.

Editor's Introduction

To make this edition useful to scholars and to make it more readable, I have done the following:

- given the poor quality of the original HTML coding I had to work with, I have not followed mmy usual practice of inserting the page numbers of the original edition (there are over 2,000). Instead I have limited the page numbers to the beginning of the individual articles.

- not split a word if it has been hyphenated across a new line or page (this will assist in making word searches)

- added unique paragraph IDs (which are used in the "citation tool" which is part of the "enhanced HTML" version of this text)

- retained the spaces which separate sections of the text

- moved the Table of Contents to the beginning of the text

- placed the footnotes at the end of the book

- formatted short margin notes to float right

Table des Articles contenus dans ce volume

- SOUVERAIN BIEN. [p. 1]

- BIENS D'ÉGLISE. [p. 4]

- TOUT EST BIEN. [p. 11]

- BLASPHÈME. [p. 21]

- BLED OU BLÉ. [p. 26]

- BLÉ. [p. 37]

- BOEUF APIS. [p. 38]

- BOIRE À LA SANTÉ. [p. 39]

- BORNES DE L'ESPRIT HUMAIN. [p. 42]

- BOUC. [p. 45]

- BOUFFON, BURLESQUE. [p. 48]

- BOULEVARD, ou BOULEVART. [p. 57]

- BOURGES. [p. 58]

- BOURREAU. [p. 59]

- BRACHMANES, BRAMES. [p. 60]

- BULGARES, ou BOULGARES. [p. 66]

- BULLE. [p. 69]

- CALEBASSE. [p. 77]

- CARACTÈRE. [p. 79]

- CARÊME. [p. 81]

- CARTÉSIANISME. [p. 84]

- DE CATON, DU SUICIDE, [p. 89]

- CAUSES FINALES. [p. 100]

- CELTES. [p. 109]

- CEREMONIES, TITRES, PRÉÉMINENCE ,&c. [p. 111]

- CERTAIN, CERTITUDE. [p. 119]

- CÉSAR. [p. 124]

- CHAINE DES ÊTRES CRÉES. [p. 126]

- CHAINE, OU GÉNÉRATION DES ÉVÉNEMENS. [p. 128]

- CHANGEMENS ARRIVÉS DANS LE GLOBE. [p. 131]

- CHANT, MUSIQUE, MELOPÉE, GESTICULATION, SALTATION. [p. 134]

- CHARITÉ, [p. 137]

- CHARLATAN. [p. 141]

- CHARLES IX. [p. 145]

- CHEMINS. [p. 147]

- CHIEN. [p. 151]

- DE LA CHINE. [p. 153]

- CHRISTIANISME. [p. 160]

- CHRONOLOGIE. [p. 167]

- CICÉRON. [p. 170]

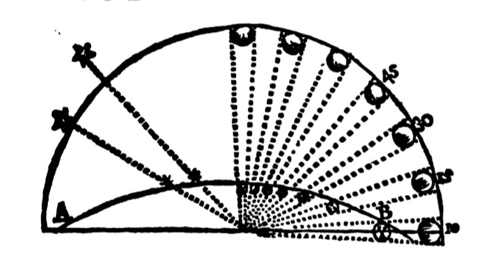

- CIEL MATÉRIEL. [p. 174]

- LE CIEL DES ANCIENS. [p. 179]

- CLERC. [p. 182]

- CLIMAT. [p. 186]

- CLOU. [p. 191]

- COHÉRENCE, COHÉSION, ADHÉSION. [p. 193]

- COLIMAÇONS. [p. 194]

- CONCILE. [p. 198]

- CONFESSION. [p. 204]

- CONFIANCE EN SOI-MÊME. [p. 213]

- CONFISCATION. [p. 218]

- CONSCIENCE. [p. 221]

- CONSEILLER OU JUGE. [p. 227]

- Dialogue BARTOLOMÉ. - GERONIMO

- CONSÉQUENCE. [p. 228]

- CONSPIRATIONS CONTRE LESPEUPLES, OU PROSCRIPTIONS. [p. 230]

- CONSPIRATIONS OU PROSCRIPTIONS JUIVES.

- CELLE DE MITHRIDATE.

- CELLE DE SYLLA, DE MARIUS ET DES TRIUMVIRS.

- CELLE DES JUIFS SOUS TRAJAN.

- CELLE DE THÉODOSE, &C.

- CELLE DE L'IMPERATRICE THÉODORA.

- CELLE DES CROISÉS CONTRE LES JUIFS.

- CELLE DES CROISADES CONTRE LES ALBIGEOIS.

- LES VÊPRES SICILIENNES.

- LES TEMPLIERS.

- MASSACRE DANS LE NOUVEAU MONDE.

- CONSPIRATION CONTRE MÉRINDOL.

- CONSPIRATION DE LA ST. BARTHELEMI.

- CONSPIRATION D'IRLANDE.

- CONSPIRATION DANS LES VALLÉES DU PIEMONT.

- CONTRADICTION. [p. 245]

- EXEMPLES TIRÉS DE L'HISTOIRE DE LA SAINTE ECRITURE, DE PLUSIEURS ÉCRIVAINS, DU FAMEUX CURÉ MÊLIER, D'UN PRÉDICANT NOMMÉ ANTOINE, &c.

- DES CONTRADICTIONS DANS QUELQUES RITES.

- DES CONTRADICTIONS DANS LES AFFAIRES ET DANS LES HOMMES.

- DES CONTRADICTIONS DANS LES HOMMES ET DANS LES AFFAIRES.

- DES CONTRADICTIONS APPARENTES DANS LES LIVRES.

- CONTRADICTIONS DANS LES JUGEMENS SUR LES OUVRAGES.

- CONTRASTE. [p. 257]

- CONVULSIONS. [p. 258]

- DES COQUILLES. [p. 259]

- ET DES SYSTEMES BATIS SUR DES COQUILLES.

- AMAS DE COQUILLES.

- OBSERVATION IMPORTANTE SUR LA FORMATION DES PIERRES ET DES COQUILLES.

- DE LA GROTTE DES FÉES.

- DU FALLUN DE TOURAINE ET DE SES COQUILLES.

- IDÉES DE PALISSI SUR LES COQUILLES PRÉTENDUES.

- DU SYSTEME DE MAILLET, QUI DE L'INSPECTION DES COQUILLES CONCLUT QUE LES POISSONS SONT LES PREMIERS PÈRES DES HOMMES.

- CORPS. [p. 272]

- COUTUME. [p. 275]

- DES CRIMES OU DÉLITS. [p. 276]

- CRIMINALISTE. [p. 281]

- CRIMINEL. [p. ibid.]

- CRITIQUE. [p. 288]

- CROIRE. [p. 294]

- CROMWELL. [p. 296]

- C U. [p. 297]

- CUISSAGE OU CULAGE, [p. 299]

- LE CURÉ DE CAMPAGNE. [p. 301]

- SECTION PREMIÈRE.

- SECTION SECONDE.

- DIALOGUE. ARISTON - TÉOTIME.

- CURIOSITÉ. [p. 308]

- CYRUS. [p. 311]

- DAVID. [p. 315]

- DÉFLORATION. [p. 318]

- DÉJECTION. [p. 319]

- DÉLUGE UNIVERSEL. [p. 321]

- DÉMOCRATIE. [p. 324]

- DÉMONIAQUES, [p. 329]

- DE ST. DENIS L'AREOPAGITE, [p. 333]

- DÉNOMBREMENT. [p. 336]

- DESTIN. [p. 340]

- DÉVOT. [p. 343]

- DICTIONNAIRE. [p. 345]

- DIEU. DIEUX. [p. 351]

- SECTION PREMIÈRE.

- LETTRE DE MAXIME DE MADAURE.

- RÉPONSE D'AUGUSTIN.

- D'UNE CALOMNIE DE WARBURTON CONTRE CICERON, AU SUJET D'UN DIEU SUPRÊME.

- LES ROMAINS ONT-ILS PRIS TOUS LEURS DIEUX DES GRECS?

- SECTION SECONDE.

- Examen de Spinosa.

- PROFESSION DE FOI DE SPINOZA.

- DU FONDEMENT DE LA PHILOSOPHIE DE SPINOSA.

- SECTION TROISIÉME.

- Du Systême de la nature.

- Voyez l'article Anguilles . HISTOIRE DES ANGUILLES SUR LESQUELLES EST FONDÉ LE SYSTÊME.

- SECTION QUATRIÉME.

- De la nécessité de croire un Etre suprême.

- AMOUR DE DIEU. [p. 373]

- DE DIODORE DE SICILE, ET D'HÉRODOTE. [p. 373]

- DIRECTEUR. [p. 381]

- DISPUTE. [p. 383]

- DE LA DISTANCE. [p. 391]

- DIVORCE. [p. 397]

- DOGMES. [p. 399]

- DONATIONS. [p. 402]

- DONATION DE CONSTANTIN.

- DONATION DE PEPIN.

- DONATION DE CHARLEMAGNE.

- DONATION DE BENEVENT PAR L'EMPEREUR HENRI III.

- DONATION DE LA COMTESSE MATHILDE.

- DONATION DE LA SUZERAINETÉ DE NAPLES AUX PAPES.

- DONATION DE L'ANGLETERRE ET DE L'IRLANDE AUX PAPES, PAR LE ROI JEAN.

- EXAMEN DE LA VASSALITÉ DE NAPLES ET DE L'ANGLETERRE.

- DES DONATIONS FAITES PAR LES PAPES.

- DONATIONS ENTRE PARTICULIERS.

- LES SEPT DORMANTS. [p. 411]

- DROIT. [p. 412]

- DROIT CANONIQUE. [p. 418]

- IDÉE GÉNÉRALE DU DROIT CANONIQUE, PAR MR. BERTRAND CI-DEVANT PREMIER PASTEUR DE L'ÉGLISE DE BERNE.

- SECTION PREMIÈRE.

- Du ministère ecclésiastique.

- SECTION SECONDE.

- Des possessions des ecclésiastiques.

- SECTION TROISIÉME.

- Des assemblées ecclésiastiques ou religieuses.

- SECTION QUATRIÉME.

- Des peines ecclésiastiques.

- SECTION CINQUIÉME.

- De l'inspection sur le dogme.

- SECTION SIXIÉME.

- Inspection des magistrats fur l'administration des sacremens.

- SECTION SEPTIÉME.

- Jurisdiction des ecclésiastiques.

- EXTRAIT DU TARIF DES DROITS QU'ON PAYE EN FRANCE ...

- DISPENSES DE MARIAGE.

- DU DROIT DE LA GUERRE. [p. 437]

- DRUIDES. [p.446]

- ÉCONOMIE. [p. 448]

- ECONOMIE DE PAROLES. [p. 460]

- ECROUELLES. [p. 465]

- EDUCATION. [p. 467]

- EGALITÉ. [p. 470]

- EGLISE. [p. 474]

- PRÉCIS DE L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE CHRETIENNE.

- DU POUVOIR DE CHASSER LES DIABLES DONNÉ A L'ÉGLISE.

- DES MARTYRS DE L'ÉGLISE.

- DE L'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉGLISE SOUS CONSTANTIN.

- DE LA SIGNIFICATION DU MOT EGLISE. PORTRAIT DE L'ÉGLISE PRIMITIVE. DÉGÉNÉRATION. EXAMEN DES SOCIÉTÉS QUI ONT VOULU RÉTABLIR L'ÉGLISE PRIMITIVE ET PARTICULIÈREMENT DES PRIMITIFS APPELLÉS QUAKERS.

- DU NOM D'EGLISE DANS LES SOCIETÉS CHRÉTIENNES.

- DE LA PRIMITIVE EGLISE, ET DE CEUX QUI ONT CRU LA RÉTABLIR.

- DES PRIMITIFS APPELLÉS QUAKERS.

- QUERELLES ENTRE L'ÉGLISE GRECQUE ET LA LATINE, DANS L'ASIE ET DANS L'EUROPE.

- DE LA PRÉSENTE ÉGLISE GRECQUE.

- EGLOGUE. [p. 504]

- ELIE & ENOCH. [p. 516]

Questions sur l'Encyclopédie, par des Amateurs.

Tome 2 “Bien (Souverain) - Elie et Enoch”

SOUVERAIN BIEN. [p. 1] ↩

SECTION PREMIÈRE.

Le bien-être est rare. Le souverain bien en ce monde ne pourrait-il pas être regardé comme souverainement chimérique? Les philosophes grecs discutèrent longuement à leur ordinaire cette question. Ne vous imaginez-vous pas, mon cher lecteur, voir des mendiants qui raisonnent sur la pierre philosophale?

Le souverain bien! quel mot! autant aurait-il valu demander ce que c'est que le souverain bleu, ou le souverain ragoût, le souverain marcher, le souverain lire, etc.

Chacun met son bien où il peut, et en a autant qu'il peut à sa façon, et a bien petite mesure.

Quid dem, quid non dem, renuis tu quod jubet alter .

Castor gaudet equis, ovo prognatus eodem

Pugnis etc.

Castor veut des chevaux, Pollux veut des lutteurs:

Comment concilier tant de goûts, tant d'humeurs!

Le plus grand bien est celui qui vous délecte avec tant de force, qu'il vous met dans l'impuissance totale de sentir autre chose, comme le plus grand mal est celui qui va jusqu'à nous priver de tout sentiment. Voilà les deux extrêmes de la nature humaine, et ces deux moments sont courts.

Il n'y a ni extrêmes délices, ni extrêmes tourments qui puissent durer toute la vie: le souverain bien et le souverain mal sont des chimères.

Nous avons la belle fable de Crantor; il fait comparaître aux jeux olympiques la Richesse, la Volupté, la Santé, la Vertu; chacune demande la pomme: la Richesse dit, C'est moi qui suis le souverain bien, car avec moi on achète tous les biens: la Volupté dit, La pomme m'appartient, car on ne demande la richesse que pour m'avoir: la Santé assure que sans elle il n'y a point de volupté, et que la richesse est inutile: enfin la Vertu représente qu'elle est au-dessus des trois autres, parce qu'avec de l'or, des plaisirs et de la santé, on peut se rendre très misérable si on se conduit mal. La vertu eut la pomme.

La fable est très ingénieuse; elle le serait encore plus si Crantor avait dit que le souverain bien est l'assemblage des quatre rivales réunies, vertu, santé, richesse, volupté: mais cette fable ne résout ni ne peut résoudre la question absurde du souverain bien. La vertu n'est pas un bien: c'est un devoir; elle est d'un genre différent, d'un ordre supérieur. Elle n'a rien à voir aux sensations douloureuses ou agréables. Un homme vertueux avec la pierre et la goutte, sans appui, sans amis, privé du nécessaire, persécuté, enchaîné par un tyran voluptueux qui se porte bien, est très malheureux; et le persécuteur insolent qui caresse une nouvelle maîtresse sur son lit de pourpre est très heureux. Dites que le sage persécuté est préférable à son indigne persécuteur; dites que vous aimez l'un, et que vous détestez l'autre; mais avouez que le sage dans les fers enrage. Si le sage n'en convient pas, il vous trompe, c'est un charlatan. [49]

BIENS D'ÉGLISE. [p. 4] ↩

L'Evangile défend à ceux qui veulent atteindre à la perfection, Matth. ch. VI, v. 19 d'amasser des trésors et de conserver leurs biens temporels. Nolite ibid v. 25. thesaurisare vobis thesauros in terra. -- Si vis perfectus esse, vade, ibid v. 29. vende quae habes, et da pauperibus. -- Et omnis qui reliquerit domum vel fratres, aut sorores, aut filios, aut agros propter nomen meum, centuplum accipiet, et vitam aeternam possidebit .

Les apôtres et leurs premiers successeurs ne recevaient aucun immeuble, ils n'en acceptaient que le prix; et après avoir prélevé ce qui était nécessaire pour leur subsistance, ils distribuaient le reste aux pauvres. Saphire et Ananie ne donnèrent pas leurs biens à St Pierre, mais ils le vendirent et lui en apportèrent le prix. Vende quae habes et da pauperibus .

L'Eglise possédait déjà des biens-fonds considérables sur la fin du troisième siècle, puisque Dioclétien et Maximien en prononcèrent la confiscation en 302.

Dès que Constantin fut sur le trône des Césars, il permit de doter les églises comme l'étaient les temples de l'ancienne religion; et dès lors l'Eglise acquit de riches terres. St Jérôme s'en plaignit dans une de ses lettres à Eustochie: ‘Quand vous les voyez, dit-il, aborder d'un air doux et sanctifié les riches veuves qu'ils rencontrent, vous croiriez que leur main ne s'étend que pour leur donner des bénédictions, mais c'est au contraire pour recevoir le prix de leur hypocrisie.'

Les saints prêtres recevaient sans demander. Valentinien I er crut devoir défendre aux ecclésiastiques de rien recevoir des veuves et des femmes par testament, ni autrement. Cette loi, que l'on trouve au Code Théodosien , fut révoquée par Martien et par Justinien.

Justinien, pour favoriser les ecclésiastiques, défendit aux juges par sa novelle XVIII, chap. II, d'annuler les testaments faits en faveur de l'Eglise, quand même ils ne seraient pas revêtus des formalités prescrites par les lois.

Anastase avait statué en 491, que les biens d'Eglise se prescriraient Cod. tit. de fund. patrimon . Cod. loi XXIV de sacro sanctis ecclesiis . par quarante ans. Justinien inséra cette loi dans son code; mais ce prince qui changea continuellement la jurisprudence, étendit cette prescription à cent ans. Alors quelques ecclésiastiques, indignes de leur profession, supposèrent de faux titres; ils tirèrent de la poussière de vieux testaments, nuls selon les anciennes lois, mais valables suivant les nouvelles. Les citoyens étaient dépouillés de leur patrimoine par la fraude. Les possessions qui jusque-là avaient été regardées comme sacrées, furent envahies par l'Eglise. Enfin, l'abus fut si criant, que Justinien lui-même fut obligé de rétablir les dispositions de la loi d'Anastase par sa novelle CXXXI, chap. VI.

Les tribunaux français ont longtemps adopté le chap. XI de la novelle XVIII, quand les legs faits à l'Eglise n'avaient pour objet que des sommes d'argent, ou des effets mobiliers; mais depuis l'ordonnance de 1735 les legs pieux n'ont plus ce privilège en France.

Pour les immeubles, presque tous les rois de France depuis Philippe le Hardi, ont défendu aux églises d'en acquérir sans leur permission. Mais la plus efficace de toutes les lois, c'est l'édit de 1749, rédigé par le chancelier d'Aguesseau. Depuis cet édit, l'Eglise ne peut recevoir aucun immeuble, soit par donation, par testament, ou par échange, sans lettres patentes du roi enregistrées au parlement.

SECTION SECONDE.

Les biens d'Eglise pendant les cinq premiers siècles de notre ère, furent régis par des diacres qui en faisaient la distribution aux clercs et aux pauvres. Cette communauté n'eut plus lieu dès la fin du cinquième siècle; on partagea les biens de l'Eglise en quatre parts; on en donna une aux évêques, une autre aux clercs, une autre à la fabrique, et la quatrième fut assignée aux pauvres.

Bientôt après ce partage, les évêques se chargèrent seuls des quatre portions; et c'est pourquoi le clergé inférieur est en général très pauvre.

Le parlement de Toulouse rendit un arrêt le 18 avril 1651, qui ordonnait que dans trois jours les évêques du ressort pourvoiraient à la nourriture des pauvres, passé lequel temps saisie serait faite du sixième de tous les fruits que les évêques prennent dans les paroisses dudit ressort, etc.

En France l'Eglise n'aliène pas valablement ses biens sans de grandes formalités, et si elle ne trouve pas de l'avantage dans l'aliénation, on juge que l'on peut prescrire sans titre, par une possession de quarante ans, les biens d'Eglise; mais s'il paraît un titre, et qu'il soit défectueux, c'est-à-dire, que toutes les formalités n'y aient pas été observées, l'acquéreur, ni ses héritiers ne peuvent jamais prescrire. Et de là cette maxime, melius est non habere titulum, quam habere vitiosum . On fonde cette jurisprudence sur ce que l'on présume que l'acquéreur dont le titre n'est pas en forme est de mauvaise foi, et que suivant les canons, un possesseur de mauvaise foi ne peut jamais prescrire. Mais celui qui n'a point de titres ne devrait-il pas plutôt être présumé usurpateur? Peut-on prétendre que le défaut d'une formalité que l'on a ignorée soit une présomption de mauvaise foi? Doit-on dépouiller le possesseur sur cette présomption? Doit-on juger que le fils qui a trouvé un domaine dans l'hoirie de son père, le possède avec mauvaise foi, parce que celui de ses ancêtres qui acquit ce domaine n'a pas rempli une formalité?

Les biens de l'Eglise nécessaires au maintien d'un ordre respectable, ne sont point d'une autre nature que ceux de la noblesse et du tiers état; les uns et les autres devraient être assujettis aux mêmes règles. On se rapproche aujourd'hui autant qu'on le peut de cette jurisprudence équitable.

Il semble que les prêtres et les moines qui aspirent à la perfection Matth. ch. V, v. 40. évangélique, ne devraient jamais avoir des procès; et ei qui vult tecum judicio contendere, et tunicam tuam tollere, dimitte ei et pallium .

St Basile entend sans doute parler de ce passage, lorsqu'il dit, Homel. de legend. graec. De gubern. Dei lib. III . pag. 47. édit. de Paris 1645. qu'il y a dans l'Evangile une loi expresse, qui défend aux chrétiens d'avoir jamais aucun procès. Salvien a entendu de même ce passage. Jubet Christus ne litigemus nec solum jubet, sed in tantum hoc jubet ut ipsa nos de quibus lis est, relinquere jubeat, dummodo litibus exuamur .

Le quatrième concile de Carthage a aussi réitéré ces défenses. Episcopus nec provocatus de rebus transitoriis litiget .

Mais d'un autre côté il n'est pas juste qu'un évêque abandonne ses droits; il est homme, il doit jouir du bien que les hommes lui ont donné; il ne faut pas qu'on le vole parce qu'il est prêtre.

( Ces deux sections sont de M. Christin célèbre avocat au parlement de Besançon, qui s'est fait une réputation immortelle dans son pays, en plaidant pour abolir la servitude . )

DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES, DES ABBAYES EN COMMANDE, ET DES MOINES QUI ONT DES ESCLAVES.

Section troisième

Il en est de la pluralité des gros bénéfices, archevêchés, évêchés, abbayes, de trente, quarante, cinquante, soixante mille florins d'Empire, comme de la pluralité des femmes; c'est un droit qui n'appartient qu'aux hommes puissants.

Un prince de l'Empire, cadet de sa maison, serait bien peu chrétien s'il n'avait qu'un seul évêché; il lui en faut quatre ou cinq pour constater sa catholicité. Mais un pauvre curé qui n'a pas de quoi vivre, ne peut guère parvenir à deux bénéfices; du moins rien n'est plus rare.

Le pape qui disait qu'il était dans la règle; qu'il n'avait qu'un seul bénéfice, et qu'il s'en contentait avait très grande raison.

On a prétendu qu'un nommé Ebrouin évêque de Poitiers, fut le premier qui eut à la fois une abbaye et un évêché. L'empereur Charles le Chauve lui fit ces deux présents. L'abbaye était celle de St Germain-des-Près-les-Paris. C'étit un gros morceau, mais pas si gros qu'aujourd'hui.

Avant cet Ebrouin nous voyons force gens d'Eglise posséder plusieurs abbayes.

Alcuin diacre, favori de Charlemagne, possédait à la fois celles de St Martin-de-Tours, de Ferrières, de Comeri et quelques autres. On ne saurait trop en avoir; car si on est un saint, on édifie plus d'âmes; et si on a le malheur d'être un honnête homme du monde, on vit plus agréablement.

Il se pourrait bien que dès ce temps-là ces abbés fussent commandataires; car ils ne pouvaient réciter l'office dans sept ou huit endroits à la fois. Charles Martel et Pépin son fils, qui avaient pris pour eux tant d'abbayes, n'étaient pas des abbés réguliers.

Quelle est la différence entre un abbé commandataire et un abbé qu'on appelle régulier ? La même qu'entre un homme qui a cinquante mille écus de rente pour se réjouir, et un homme qui a cinquante mille écus pour gouverner.

Ce n'est pas qu'il ne soit loisible aux abbés réguliers de se réjouir aussi. Voici comme s'exprimait sur leur douce joie Jean Trithême dans une de ses harangues, en présence d'une convocation d'abbés bénédictins.

Neglecto superum cultu spretoque tonantis

Imperio, Baccho indulgent venerique nefandae, etc.

En voici une traduction, ou plutôt une imitation faite par une bonne âme, quelque temps après Jean Trithême.

Ils se moquent du ciel et de la Providence,

Ils aiment mieux Bacchus et la mère d'amour;

Ce sont leurs deux grands saints pour la nuit et le jour.

Des pauvres à prix d'or ils vendent la substance.

Ils s'abreuvent dans l'or, l'or est sur leurs lambris;

L'or est sur leurs catins qu'on paye au plus haut prix.

Et passant mollement de leur lit à la table,

Ils ne craignent ni lois, ni rois, ni dieu, ni diable.

Jean Trithême, comme on voit, était de très méchante humeur. On eût pu lui répondre ce que disait César avant les ides de mars, Ce n'est pas ces voluptueux que je crains, ce sont ces raisonneurs maigres et pâles . Les moines qui chantent le pervigilium veneris pour matines, ne sont pas dangereux. Les moines argumentants, prêchants, cabalants, ont fait beaucoup plus de mal que tous ceux dont parle Jean Trithême.

Les moines ont été aussi maltraités par l'évêque célèbre du Bellai qu'ils l'avaient été par l'abbé Trithême. Il leur appplique, dans son Apocalypse de Méliton, ces paroles d'Osée: Vaches grasses qui frustrez les pauvres, qui dites sans cesse, Apportez et nous boirons, le Seigneur a juré par son saint nom que voici les jours qui viendront sur vous; vous aurez agacement de dents et disette de pain en toutes vos maisons .

La prédiction ne s'est pas accomplie; mais l'esprit de police qui s'est répandu dans toute l'Europe en mettant des bornes à la cupidité des moines, leur a inspiré plus de décence.

Il faut convenir malgré tout ce qu'on a écrit contre leurs abus, qu'il y a toujours eu parmi eux des hommes éminents en science et en vertu; que s'ils ont fait de grands maux ils ont rendu de grands services, et qu'en général on doit les plaindre encore plus que les condamner.

DES BIENS DE L'ÉGLISE.

Section quatrième.

Tous les abus grossiers qui durèrent dans la distribution des bénéfices depuis le dixième siècle jusqu'au seizième, ne subsistent plus aujourd'hui; s'ils sont inséparables de la nature humaine, ils sont beaucoup moins révoltants par la décence qui les couvre. Un Maillard ne dirait plus aujourd'hui en chaire, O domina quae facitis placitum domini episcopi etc. O madame qui faites le plaisir de monsieur l'évêque; si vous demandez comment cet enfant de dix ans a eu un bénéfice, on vous répondra que madame sa mère était fort privée de monsieur l'évêque .

On n'entend plus en chaire un cordelier Menot criant, Deux crosses, deux mîtres, et adhuc non sunt contenti. Entre vous, mesdames, qui faites à monsieur l'évêque le plaisir que savez, oh oh! il fera du bien à mon fils, ce sera un des mieux pourvus en l'Eglise, isti protonotarii qui habent illas dispensas ad tria, immò in quindecim beneficia, et sunt simoniaci et sacrilegi: et non cessant arripere beneficia, incompatibilia: idem est eis. Si vacet episcopatus, pro eo habendo dabitur unus grossus fasciculus aliorum beneficiorum. Primò accumulabuntur archidiaconatus, abbatiae, duo prioratus, quatuor aut quinque praebendae, et dabuntur haec omnia pro recompensatione .

Si ces protonotaires qui ont des dispenses pour trois, ou même quinze bénéfices, sont simoniaques et sacrilèges, et si on ne cesse d'accrocher des bénéfices incompatibles, c'est même chose pour eux. Il vaque un bénéfice; pour l'avoir on vous donnera une poignée d'autres bénéfices, un archidiaconat, des abbayes, deux prieurés, quatre ou cinq prébendes, et tout cela pour faire la compensation.

Le même prédicateur dans un autre endroit s'exprime ainsi: ‘Dans quatre plaideurs qu'on rencontre au palais, il y a toujours un moine; et si on leur demande ce qu'ils font là, un cléricus répondra, Notre chapitre est bandé contre le doyen, contre l'évêque et contre les autres officiers, et je vais après les queues de ces messieurs pour cette affaire. Et toi, maître moine, que fais-tu ici? Je plaide une abbaye de huit cents livres de rente pour mon maître. Et toi, moine blanc? Je plaide un petit prieuré pour moi. Et vous, mendiants, qui n'avez terre, ni sillon, que battez-vous ici le pavé? Le roi nous a octroyé du sel, du bois et autres choses: mais ses officiers les nous dénient. Ou bien, un tel curé par son avarice et envie nous veut empêcher la sépulture et la dernière volonté d'un qui est mort ces jours passés, tellement qu'il nous est force d'en venir à la cour.'

Il est vrai que ce dernier abus, dont retentissent tous les tribunaux de l'Eglise catholique romaine, n'est point déraciné.

Il en est un plus funeste encore, c'est celui d'avoir permis aux bénédictins, aux bernardins, aux chartreux même, d'avoir des mainmortables, des esclaves. On distingue sous leur domination dans plusieurs provinces de France et en Allemagne,

Esclavage de la personne,

Esclavage des biens,

Esclavage de la personne et des biens.

L'esclavage de la personne consiste dans l'incapacité de disposer de ses biens en faveur de ses enfants, s'ils n'ont pas toujours vécu avec leur père dans la même maison et à la même table. Alors tout appartient aux moines. Le bien d'un habitant du mont Jura mis entre les mains d'un notaire de Paris, devient dans Paris même la proie de ceux qui originairement avaient embrassé la pauvreté évangélique au mont Jura. Le fils demande l'aumône à la porte de la maison que son père a bâtie; et les moines, bien loin de lui donner cette aumône, s'arrogent jusqu'au droit de ne point payer les créanciers du père, et de regarder comme nulles les dettes hypothéquées sur la maison dont ils s'emparent. La veuve se jette en vain à leurs pieds pour obtenir une partie de sa dot. Cette dot, ces créances, ce bien paternel, tout appartient de droit divin aux moines. Les créanciers, la veuve, les enfants, tout meurt dans la mendicité.

L'esclavage réel est celui qui est affecté à une habitation. Quiconque vient occuper une maison dans l'empire de ces moines, et y demeure un an et un jour, devient leur serf pour jamais. Il est arrivé quelquefois qu'un négociant français, père de famille, attiré par ses affaires dans ce pays barbare, y ayant pris une maison à loyer pendant une année, et étant mort ensuite dans sa patrie, dans une autre province de France, sa veuve, ses enfants ont été tout étonnés de voir des huissiers venir s'emparer de leurs meubles, avec des paréatis, les vendre au nom de St Claude, et chasser une famille entière de la maison de son père.

L'esclavage mixte est celui qui étant composé des deux, est ce que la rapacité a jamais inventé de plus exécrable, et ce que les brigands n'oseraient pas même imaginer.

Il y a donc des peuples chrétiens gémissant dans un triple esclavage sous des moines qui ont fait voeu d'humilité et de pauvreté! chacun demande comment les gouvernements souffrent ces fatales contradictions? C'est que les moines sont riches; et leurs esclaves sont pauvres. C'est que les moines, pour conserver leur droit d' attila , font des présents aux commis, aux maîtresses de ceux qui pourraient interposer leur autorité pour réprimer une telle oppression. Le fort écrase toujours le faible. Mais pourquoi faut-il que les moines soient les plus forts?

Quel horrible état que celui d'un moine dont le couvent est riche! la comparaison continuelle qu'il fait de sa servitude et de sa misère avec l'empire et l'opulence de l'abbé, du prieur, du procureur, du secrétaire, du maître des bois etc, lui déchire l'âme. . . à l'église et au réfectoire. Il maudit le jour où il prononça ses voeux imprudents et absurdes: il se désespère; il voudrait que tous les hommes fussent aussi malheureux que lui. S'il a quelque talent pour contrefaire les écritures, il l'emploie en faisant de fausses chartes pour plaire au sous-prieur; il accable les paysans qui ont le malheur inexprimable d'être vassaux d'un couvent: étant devenu bon faussaire, il parvient aux charges: et comme il est fort ignorant, il meurt dans le doute et dans la rage.

TOUT EST BIEN. [p. 11] ↩

Je vous prie, messieurs, de m'expliquer le tout est bien , car je ne l'entends pas.

Cela signifie-t-il, tout est arrangé , tout est ordonné , suivant la théorie des forces mouvantes? je comprends et je l'avoue.

Entendez-vous que chacun se porte bien, qu'il a de quoi vivre, et que personne ne souffre? vous savez combien cela est faux.

Votre idée est-elle que les calamités lamentables qui affligent la terre sont bien par rapport à Dieu et le réjouissent? Je ne crois point cette horreur, ni vous non plus.

De grâce, expliquez-moi le tout est bien . Platon le raisonneur daigna laisser à Dieu la liberté de faire cinq mondes, par la raison, dit-il, qu'il n'y a que cinq corps solides réguliers en géométrie, le tétraèdre, le cube, l'hexaèdre, le dodécaèdre, l'icosaèdre. Mais pourquoi resserrer ainsi la puissance divine? pourquoi ne lui pas permettre la sphère, qui est encore plus régulière, et même le cône, la pyramide à plusieurs faces, le cylindre? etc.

Dieu choisit, selon lui, nécessairement le meilleur des mondes possibles; ce système a été embrassé par plusieurs philosophes chrétiens, quoiqu'il semble répugner au dogme du péché originel. Car notre globe, après cette transgression, n'est plus le meilleur des globes; il l'était auparavant: il pourrait donc l'être encore; et bien des gens croient qu'il est le pire des globes, au lieu d'être le meilleur.

Leibnitz, dans sa Théodicée , prit le parti de Platon. Plus d'un lecteur s'est plaint de n'entendre pas plus l'un que l'autre; pour nous, après les avoir lus tous deux plus d'une fois, nous avouons notre ignorance, selon notre coutume: et puisque l'Evangile ne nous a rien révélé sur cette question, nous demeurons sans remords dans nos ténèbres.

Leibnitz qui parle de tout, a parlé du péché originel aussi; et comme tout homme à système fait entrer dans son plan tout ce qui peut le contredire, il imagina que la désobéissance envers Dieu, et les malheurs épouvantables qui l'ont suivie, étaient des parties intégrantes du meilleur des mondes, des ingrédients nécessaires de toute la félicité possible. Calla calla señor don Carlos: todo che se haze e por su ben .

Quoi! être chassé d'un lieu de délices, où l'on aurait vécu à jamais, si on n'avait pas mangé une pomme? Quoi! faire dans la misère, des enfants misérables et criminels qui souffriront tout, qui feront tout souffrir aux autres? Quoi! éprouver toutes les maladies, sentir tous les chagrins, mourir dans la douleur, et pour rafraîchissement être brûlé dans l'éternité des siècles; ce partage est-il bien ce qu'il y avait de meilleur? Cela n'est pas trop bon pour nous; et en quoi cela peut-il être bon pour Dieu?

Leibnitz sentait qu'il n'y avait rien à répondre; aussi fit-il de gros livres dans lesquels il ne s'entendait pas.

Nier qu'il y ait du mal, cela peut être dit en riant par un Lucullus qui se porte bien et qui fait un bon dîner avec ses amis et sa maîtresse dans le salon d'Apollon; mais, qu'il mette la tête à la fenêtre, il verra des malheureux; qu'il ait la fièvre, il le sera lui-même.

Je n'aime point à citer; c'est d'ordinaire une besogne épineuse; on néglige ce qui précède et ce qui suit l'endroit qu'on cite, et on s'expose à mille querelles. Il faut pourtant que je cite Lactance, Père de l'Eglise, qui dans son chap. XIII de la Colère de Dieu , fait parler ainsi Epicure: ‘Ou Dieu veut ôter le mal de ce monde, et ne le peut: ou il le peut, et ne le veut pas; ou il ne le peut, ni ne le veut; ou enfin il le veut et le peut. S'il le veut et ne le peut pas, c'est impuissance, ce qui est contraire à la nature de Dieu; s'il le peut et ne le veut pas, c'est méchanceté, et cela est non moins contraire à sa nature; s'il ne le veut ni ne le peut, c'est à la fois méchanceté et impuissance; s'il le veut et le peut (ce qui seul de ces parties convient à Dieu), d'où vient donc le mal sur la terre?'

L'argument est pressant, aussi Lactance y répond fort mal, en disant que Dieu veut le mal, mais qu'il nous a donné la sagesse avec laquelle on acquiert le bien. Il faut avouer que cette réponse est bien faible en comparaison de l'objection; car elle suppose que Dieu ne pouvait donner la sagesse qu'en produisant le mal; et puis, nous avons une plaisante sagesse!

L'origine du mal a toujours été un abîme dont personne n'a pu voir le fond. C'est ce qui réduisit tant d'anciens philosophes et des législateurs à recourir à deux principes, l'un bon, l'autre mauvais. Typhon était le mauvais principe chez les Egyptiens, Arimane chez les Perses. Les manichéens adoptèrent, comme on sait, cette théologie; mais comme ces gens-là n'avaient jamais parlé ni au bon, ni au mauvais principe, il ne faut pas les en croire sur leur parole.

Parmi les absurdités dont ce monde regorge, et qu'on peut mettre au nombre de nos maux, ce n'est pas une absurdité légère, que d'avoir supposé deux êtres tout-puissants, se battant à qui des deux mettrait plus du sien dans ce monde, et faisant un traité comme les deux médecins de Molière: Passez-moi l'émétique, et je vous passerai la saignée.

Basilide, après les platoniciens, prétendit, dès le premier siècle de l'Eglise, que Dieu avait donné notre monde à faire à ses derniers anges; et que ceux-ci n'étant pas habiles, firent les choses telles que nous les voyons. Cette fable théologique tombe en poussière par l'objection terrible, qu'il n'est pas dans la nature d'un Dieu tout-puissant et tout sage, de faire bâtir un monde par des architectes qui n'y entendent rien.

Simon qui a senti l'objection, la prévient en disant, que l'ange qui présidait à l'atelier est damné pour avoir si mal fait son ouvrage; mais la brûlure de cet ange ne nous guérit pas.

L'aventure de Pandore chez les Grecs, ne répond pas mieux à l'objection. La boîte où se trouvent tous les maux, et au fond de laquelle reste l'espérance, est à la vérité une allégorie charmante; mais cette Pandore ne fut faite par Vulcain que pour se venger de Prométhée, qui avait fait un homme avec de la boue.

Les Indiens n'ont pas mieux rencontré; Dieu ayant créé l'homme, il lui donna une drogue qui lui assurait une santé permanente; l'homme chargea son âne de la drogue, l'âne eut soif, le serpent lui enseigna une fontaine, et pendant que l'âne buvait, le serpent prit la drogue pour lui.

Les Syriens imaginèrent que l'homme et la femme ayant été créés dans le quatrième ciel, ils s'avisèrent de manger d'une galette, au lieu de l'ambroisie qui était leur mets naturel. L'ambroisie s'exhalait par les pores, mais après avoir mangé de la galette, il fallait aller à la selle. L'homme et la femme prièrent un ange de leur enseigner où était la garde-robe. Voyez-vous, leur dit l'ange, cette petite planète, grande comme rien, qui est à quelque soixante millions de lieues d'ici, c'est là le privé de l'univers, allez-y au plus vite: ils y allèrent, on les y laissa; et c'est depuis ce temps que notre monde fut ce qu'il est.

On demandera toujours aux Syriens, pourquoi Dieu permit que l'homme mangeât la galette, et qu'il nous en arrivât une foule de maux si épouvantables?

Je passe vite de ce quatrième ciel à milord Bolingbroke, pour ne pas m'ennuyer. Cet homme, qui avait sans doute un grand génie, donna au célèbre Pope son plan du tout est bien , qu'on retrouve en effet mot pour mot dans les oeuvres posthumes de milord Bolingbroke, et que milord Shaftsbury avait auparavant inséré dans ses Caractéristiques . Lisez dans Shaftsbury le chapitre des moralistes , vous y verrez ces paroles:

‘On a beaucoup à répondre à ces plaintes des défauts de la nature. Comment est-elle sortie si impuissante et si défectueuse des mains d'un être parfait? mais je nie qu'elle soit défectueuse. . . sa beauté résulte des contrariétés, et la concorde universelle naît d'un combat perpétuel. . . Il faut que chaque être soit immolé à d'autres; les végétaux aux animaux, les animaux à la terre. . . et les lois du pouvoir central et de la gravitation, qui donnent aux corps célestes leur poids et leur mouvement, ne seront point dérangées pour l'amour d'un chétif animal, qui tout protégé qu'il est par ces mêmes lois, sera bientôt par elles réduit en poussière.'

Bolingbroke, Shaftsbury, et Pope leur metteur en oeuvre, ne résolvent pas mieux la question que les autres: leur tout est bien , ne veut dire autre chose, sinon que le tout est dirigé par des lois immuables; qui ne le sait pas? vous ne nous apprenez rien quand vous remarquez après tous les petits enfants, que les mouches sont nées pour être mangées par des araignées, les araignées par les hirondelles, les hirondelles par les pies-grièches, les pies-grièches par les aigles, les aigles pour être tués par les hommes, les hommes pour se tuer les uns les autres, et pour être mangés par les vers, et ensuite par les diables, au moins mille sur un.

Voilà un ordre net et constant parmi les animaux de toute espèce; il y a de l'ordre partout. Quand une pierre se forme dans ma vessie, c'est une mécanique admirable, des sucs pierreux passent petit à petit dans mon sang, ils se filtrent dans les reins, passent par les urètres, se déposent dans ma vessie, s'y assemblent par une excellente attraction newtonienne; le caillou se forme, se grossit, je souffre des maux mille fois pires que la mort, par le plus bel arrangement du monde; un chirurgien ayant perfectionné l'art inventé par Tubal-Caïn, vient m'enfoncer un fer aigu et tranchant dans le périnée, saisit ma pierre avec ses pincettes, elle se brise sous ses efforts par un mécanisme nécessaire; et par le même mécanisme je meurs dans des tourments affreux; tout cela est bien , tout cela est la suite évidente des principes physiques inaltérables, j'en tombe d'accord, et je le savais comme vous.

Si nous étions insensibles, il n'y aurait rien à dire à cette physique. Mais ce n'est pas cela dont il s'agit; nous vous demandons s'il n'y a point de maux sensibles, et d'où ils viennent? Il n'y a point de maux , dit Pope dans sa quatrième épître sur le tout est bien; s'il y a des maux particuliers, ils composent le bien général .

Voilà un singulier bien général, composé de la pierre, de la goutte, de tous les crimes, de toutes les souffrances, de la mort, et de la damnation.

La chute de l'homme est l'emplâtre que nous mettons à toutes ces maladies particulières du corps et de l'âme, que vous appelez santé générale ; mais Shaftsbury et Bolingbroke ont osé attaquer le péché originel; Pope n'en parle point; il est clair que leur système sape la religion chrétienne par ses fondements, et n'explique rien du tout.

Cependant, ce système a été approuvé depuis peu par plusieurs théologiens, qui admettent volontiers les contraires; à la bonne heure, il ne faut envier à personne la consolation de raisonner comme il peut sur le déluge de maux qui nous inonde. Il est juste d'accorder aux malades désespérés, de manger de ce qu'ils veulent. On a été jusqu'à prétendre que ce système est consolant. Dieu , dit Pope, voit d'un même oeil périr le héros et le moineau, un atome, ou mille planètes précipitées dans la ruine, une boule de savon, ou un monde se former .

Voilà, je vous l'avoue, une plaisante consolation; ne trouvez-vous pas un grand lénitif dans l'ordonnance de milord Shaftsbury, qui dit que Dieu n'ira pas déranger ses lois éternelles pour un animal aussi chétif que l'homme? Il faut avouer du moins que ce chétif animal a droit de crier humblement, et de chercher à comprendre en criant, pourquoi ces lois éternelles ne sont pas faites pour le bien-être de chaque individu?

Ce système du tout est bien , ne représente l'auteur de toute la nature, que comme un roi puissant et malfaisant, qui ne s'embarrasse pas qu'il en coûte la vie à quatre ou cinq cent mille hommes, et que les autres traînent leurs jours dans la disette et dans les larmes, pourvu qu'il vienne à bout de ses desseins.

Loin donc que l'opinion du meilleur des mondes possibles console, elle est désespérante pour les philosophes qui l'embrassent. La question du bien et du mal, demeure un chaos indébrouillable pour ceux qui cherchent de bonne foi; c'est un jeu d'esprit pour ceux qui disputent; ils sont des forçats qui jouent avec leurs chaînes. Pour le peuple non pensant, il ressemble assez à des poissons qu'on a transportés d'une rivière dans un réservoir; ils ne se doutent pas qu'ils sont là pour être mangés le carême; aussi ne savons-nous rien du tout par nous-mêmes des causes de notre destinée.

Mettons à la fin de presque tous les chapitres de métaphysique les deux lettres des juges romains quand ils n'entendaient pas une cause, N. L. non liquet , cela n'est pas clair. Imposons surtout silence aux scélérats, qui étant accablés comme nous du poids des calamités humaines, y ajoutent la fureur de la calomnie. Confondons leurs exécrables impostures, en recourant à la foi et à la Providence. Copions la fin de l'épître en vers sur le désastre de Lisbonne:[50]

Mon malheur, dites-vous, est le bien d'un autre être.

De mon corps tout sanglant mille insectes vont naître:

Quand la mort met le comble aux maux que j'ai soufferts,

Le beau soulagement d'être mangé des vers!

Tristes calculateurs des misères humaines,

Ne me consolez point; vous aigrissez mes peines:

Et je ne vois en vous que l'effort impuissant

D'un fier infortuné qui feint d'être content.

Je ne suis du grand Tout qu'une faible partie:

Oui; mais les animaux condamnés à la vie,

Tous les êtres sentants nés sous la même loi,

Vivent dans la douleur, et meurent comme moi.

Le vautour acharné sur sa timide proie,

De ses membres sanglants se repaît avec joie:

Tout semble bien pour lui, mais bientôt à son tour

Une aigle au bec tranchant dévore le vautour.

L'homme d'un plomb mortel atteint cette aigle altière;

Et l'homme aux champs de Mars couché sur la poussière,

Sanglant, percé de coups, sur un tas de mourants,

Sert d'aliment affreux aux oiseaux dévorants.

Ainsi du monde entier tous les membres gémissent;

Nés tous pour les torments, l'un par l'autre ils périssent:

Et vous composerez, dans ce chaos fatal,

Des malheurs de chaque être un bonheur général?

Quel bonheur! ô mortel, superbe et misérable!

Vous criez, Tout est bien , d'une voix lamentable.

L'univers vous dément, et votre propre coeur

Cent fois de votre esprit a réfuté l'erreur.

Eléments, animaux, humains, tout est en guerre.

Il le faut avouer, le mal est sur la terre:

Son principe secret ne nous est point connu.

De l'auteur de tout bien le mal est-il venu?

Est-ce le noir Typhon,[51] le barbare Arimane, [52]

Dont la loi tyrannique à souffrir nous condamne?

Mon esprit n'admet point ces monstres odieux,

Dont le monde en tremblant fit autrefois des dieux.

Mais comment concevoir un Dieu, la bonté même,

Qui prodigua ses biens à ses enfants qu'il aime,

Et qui versa sur eux les maux à pleines mains?

Quel oeil peut pénétrer dans ses profonds desseins?

De l'Etre tout-parfait le mal ne pouvait naître:

Il ne vient point d'autrui,[53] puisque Dieu seul est maître.

Il existe pourtant. O tristes vérités!

O mélange étonnant de contrariétés!

Un Dieu vint consoler notre race affligée;

Il visita la terre, et ne l'a point changée; [54]

Un sophiste arrogant nous dit qu'il ne l'a pu;

Il le pouvait, dit l'autre, et ne l'a pas voulu;

Il le voudra sans doute. Et tandis qu'on raisonne,

Des foudres souterrains engloutissent Lisbonne,

Et de trente cités dispersent les débris,

Des bords sanglants du Tage à la mer de Cadis.

Ou l'homme est né coupable, et Dieu punit sa race,

Ou ce maître absolu de l'être et de l'espace,

Sans courroux, sans pitié, tranquille, indifférent,

De ses premiers décrets suit l'éternel torrent:

Ou la matière informe à son maître rebelle,

Porte en soi des défauts nécessaires comme elle;

Ou bien Dieu nous éprouve; et ce séjour mortel[55]

N'est qu'un passage étroit vers un monde éternel.

Nous essuyons ici des douleurs passagères.

Le trépas est un bien qui finit nos misères.

Mais quand nous sortirons de ce passage affreux,

Qui de nous prétendra mériter d'être heureux?

Quelque parti qu'on prenne, on doit frémir sans doute.

Il n'est rien qu'on connaisse, et rien qu'on ne redoute.

La nature est muette, on l'interroge en vain.

On a besoin d'un Dieu, qui parle au genre humain.

Il n'appartient qu'à lui d'expliquer son ouvrage,

De consoler le faible, et d'éclairer le sage.

L'homme au doute, à l'erreur, abandonné sans lui,

Cherche en vain des roseaux qui lui servent d'appui.

Leibnitz ne m'apprend point, par quels noeuds invisibles

Dans le mieux ordonné des univers possibles,

Un désordre éternel, un chaos de malheurs,

Mêle à nos vains plaisirs de réelles douleurs;

Ni pourquoi l'innocent, ainsi que le coupable,

Subit également ce mal inévitable;

Je ne conçois pas plus comment tout serait bien :

Je suis comme un docteur, hélas! je ne sais rien.

Platon dit qu'autrefois l'homme avait eu des ailes,

Un corps impénétrable aux atteintes mortelles;

La douleur, le trépas, n'approchaient point de lui.

De cet état brillant qu'il diffère aujourd'hui!

Il rampe, il souffre, il meurt, tout ce qui naît expire;

De la destruction la nature est l'empire.

Un faible composé de nerfs et d'ossements

Ne peut être insensible au choc des éléments;

Ce mélange de sang, de liqueurs, et de poudre,

Puisqu'il fut assemblé, fut fait pour se dissoudre.

Et le sentiment prompt de ces nerfs délicats

Fut soumis aux douleurs ministres du trépas.

C'est-là ce que m'apprend la voix de la nature.

J'abandonne Platon, je rejette Epicure.

Bayle en sait plus qu'eux tous: je vais le consulter:

La balance à la main, Bayle enseigne à douter. [56]

Assex sage, assez grand, pour être sans système,

Il les a tous détruits, et se combat lui-même:

Semblable à cet aveugle en butte aux Philistins,

Qui tomba sous les murs abattus par ses mains.

Que peut donc de l'esprit la plus vaste étendue?

Rien: le livre du sort se ferme à notre vue.

L'homme étranger à soi, de l'homme est ignoré.

Que suis-je? où suis-je? où vais-je? et d'où suis-je tiré? [57]

Atomes tourmentés sur cet amas de boue,

Que la mort engloutit, et dont le sort se joue,

Mais atomes pensants, atomes dont les yeux

Guidés par la pensée ont mesuré les cieux;

Au sein de l'infini nous élançons notre être,

Sans pouvoir un moment nous voir et nous connaître.

Ce monde, ce théâtre, et d'orgueil et d'erreur,

Est plein d'infortunés qui parlent de bonheur.

Tout se plaint, tout gémit en cherchant le bien-être;

Nul ne voudrait mourir; nul ne voudrait renaître. [58]

Quelquefois dans nos jours consacrés aux douleurs,

Par la main du plaisir nous essuyons nos pleurs.

Mais le plaisir s'envole, et passe comme une ombre,

Nos chagrins, nos regrets, nos pertes sont sans nombre.

Le passé n'est pour nous qu'un triste souvenir;

Le présent est affreux, s'il n'est point d'avenir,

Si la nuit du tombeau détruit l'être qui pense.

Un jour tout sera bien , voilà notre espérance;

Tout est bien aujourd'hui , voilà l'illusion.

Les sages me trompaient, et Dieu seul a raison.

Humble dans mes soupirs, soumis dans ma souffrance,

Je ne m'élève point contre la Providence.

Sur un ton moins lugubre on me vit autrefois,

Chanter des doux plaisirs les séduisantes lois.

D'autres temps, d'autres moeurs: instruit par la vieillesse,

Des humains égarés partageant la faiblesse,

Dans une épaisse nuit cherchant à m'éclairer,

Je ne sais que souffrir, et non pas murmurer.

Un calife autrefois à son heure dernière,

Au Dieu qu'il adorait dit pour toute prière:

Je t'apporte, ô seul roi, seul Etre illimité ,

Tout ce que tu n'as point dans ton immensité ,

Les défauts, les regrets, les maux et l'ignorance .

Mais il pouvait encore ajouter l' espérance .

Des raisonneurs ont prétendu qu'il n'est pas dans la nature de l'Etre des êtres que les choses soient autrement qu'elles sont. C'est un rude système, je n'en sais pas assez pour oser seulement l'examiner.

BLASPHÈME. [p. 21] ↩

C'est un mot grec qui signifie, atteinte à la réputation. Blasphemia se trouve dans Démosthène. De là vient, dit Ménage, le mot de blâmer. Blasphème ne fut employé dans l'Eglise grecque que pour signifier injure faite à Dieu . Les Romains n'employèrent jamais cette expression, ne croyant pas apparemment qu'on pût jamais offenser l'honneur de Dieu comme on offense celui des hommes.

Il n'y a presque point de synonyme. Blasphème n'emporte pas tout à fait l'idée de sacrilège . On dira d'un homme qui aura pris le nom de Dieu en vain, qui dans l'emportement de la colère aura ce qu'on appelle juré le nom de Dieu , c'est un blasphémateur; mais on ne dira pas, c'est un sacrilège. L'homme sacrilège est celui qui se parjure sur l'Evangile; qui étend sa rapacité sur les choses consacrées, qui détruit les autels, qui trempe sa main dans le sang des prêtres.

Les grands sacrilèges ont toujours été punis de mort chez toutes les nations, et surtout les sacrilèges avec effusion de sang.

L'auteur des Instituts au droit criminel , compte parmi les crimes de lèse-majesté divine au second chef, l'inobservation des fêtes et des dimanches. Il devait ajouter l'inobservation accompagnée d'un mépris marqué; car la simple négligence est un péché, mais non pas un sacrilège, comme il le dit. Il est absurde de mettre dans le même rang, comme fait cet auteur, la simonie, l'enlèvement d'une religieuse, et l'oubli d'aller à vêpres un jour de fête. C'est un grand exemple des erreurs où tombent les jurisconsultes, qui n'ayant pas été appelés à faire des lois, se mêlent d'interpréter celles de l'Etat.

Les blasphèmes prononcés dans l'ivresse, dans la colère, dans l'excès de la débauche, dans la chaleur d'une conversation indiscrète, ont été soumis par les législateurs à des peines beaucoup plus légères. Par exemple, l'avocat que nous avons déjà cité, dit que les lois de France condamnent les simples blasphémateurs à une amende pour la première fois, double pour la seconde, triple pour la troisième, quadruple pour la quatrième. Le coupable est mis au carcan pour la cinquième récidive, au carcan encore pour la sixième, et la lèvre supérieure est coupée avec un fer chaud; et pour la septième fois on lui coupe la langue. Il fallait ajouter que c'est l'ordonnance de 1666.

Les peines sont presque toujours arbitraires; c'est un grand défaut dans la jurisprudence. Mais aussi ce défaut ouvre une porte à la clémence, à la compassion; et cette compassion est d'une justice étroite; car il serait horrible de punir un emportement de jeunesse, comme on punit des empoisonneurs et des parricides. Une sentence de mort pour un délit qui ne mérite qu'une correction, n'est qu'un assassinat commis avec le glaive de justice.

N'est-il pas à propos de remarquer ici que ce qui fut blasphème dans un pays, fut souvent piété dans un autre?

Un marchand de Tyr abordé au port de Canope, aura pu être scandalisé de voir porter en cérémonie un oignon, un chat, un bouc; il aura pu parler indécemment d'Isheth, d'Oshireth, et d'Horeth; il aura peut-être détourné la tête, et ne se sera point mis à genoux en voyant passer en procession les parties génitales du genre humain plus grandes que nature. Il en aura dit son sentiment à souper, il aura même chanté une chanson dans laquelle les matelots tyriens se moquaient des absurdités égyptiaques. Une servante de cabaret l'aura entendu; sa conscience ne lui permet pas de cacher ce crime énorme. Elle court dénoncer le coupable au premier shoen qui porte l'image de la vérité sur la poitrine; et on sait comment l'image de la vérité est faite. Le tribunal des shoen ou shotim condamne le blasphémateur tyrien à une mort affreuse et confisque son vaisseau. Ce marchand était regardé à Tyr comme un des plus pieux personnages de la Phénicie.

Numa voit que sa petite horde de Romains est un ramas de flibustiers latins qui volent à droite et à gauche tout ce qu'ils trouvent, boeufs, moutons, volailles, filles. Il leur dit qu'il a parlé à la nymphe Egérie dans une caverne, et que la nymphe lui a donné des lois de la part de Jupiter. Les sénateurs le traitent d'abord de blasphémateur, et le menacent de le jeter de la roche Tarpéienne la tête en bas. Numa se fait un parti puissant. Il gagne des sénateurs qui vont avec lui dans la grotte d'Egérie. Elle leur parle; elle les convertit. Ils convertissent le sénat et le peuple. Bientôt ce n'est plus Numa qui est un blasphémateur. Ce nom n'est plus donné qu'à ceux qui doutent de l'existence de la nymphe.

Il est triste parmi nous que ce qui est blasphème à Rome, à Notre-Dame de Lorette, dans l'enceinte des chanoines de San Gennaro, soit piété dans Londres, dans Amsterdam, dans Stockholm, dans Berlin, dans Copenhague, dans Berne, dans Bâle, dans Hambourg. Il est encore plus triste que dans le même pays, dans la même ville, dans la même rue, on se traite réciproquement de blasphémateur.

Que dis-je, des dix mille Juifs qui sont à Rome, il n'y en a pas un seul qui ne regarde le pape comme le chef de ceux qui blasphèment; et réciproquement les cent mille chrétiens qui habitent Rome à la place des deux millions de joviens [59] qui la remplissaient du temps de Trajan, croient fermement que les Juifs s'assemblent les samedis dans leurs synagogues pour blasphémer.

Un cordelier accorde sans difficulté le titre de blasphémateur au dominicain, qui dit que la Sainte Vierge est née dans le péché originel, quoique les dominicains aient une bulle du pape qui leur permet d'enseigner dans leurs couvents la conception maculée; et qu'outre cette bulle ils aient pour eux la déclaration expresse de St Thomas d'Aquin.

La première origine de la scission, faite dans les trois quarts de la Suisse et dans une partie de la Basse-Allemagne, fut une querelle dans l'église cathédrale de Francfort entre un cordelier dont j'ignore le nom et un dominicain nommé Vigand.

Tous deux étaient ivres, selon l'usage de ce temps-là. L'ivrogne cordelier qui prêchait, remercia Dieu dans son sermon de ce qu'il n'était pas jacobin, jurant qu'il fallait exterminer les jacobins blasphémateurs qui croyaient la Sainte Vierge née en péché mortel et délivrée du péché par les seuls mérites de son fils: l'ivrogne jacobin lui dit tout haut, Vous en avez menti, blasphémateur vous-même. Le cordelier descend de chaire un grand crucifix de fer à la main, en donne cent coups à son adversaire et le laisse presque mort sur la place.

Ce fut pour venger cet outrage que les dominicains firent beaucoup de miracles en Allemagne, et en Suisse. Ils prétendaient prouver leur foi par ces miracles. Enfin ils trouvèrent le moyen de faire imprimer dans Berne les stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ à un de leurs frères laïcs nommé Jetzer; ce fut la Sainte Vierge elle-même qui lui fit cette opération; mais elle emprunta la main du sous-prieur qui avait pris un habit de femme, et entouré sa tête d'une auréole. Le malheureux petit frère laïc exposé tout en sang sur l'autel des dominicains de Berne à la vénération du peuple, cria enfin au meurtre, au sacrilège: les moines, pour l'apaiser, le communièrent au plus vite avec une hostie saupoudrée de sublimé corrosif; l'excès de l'acrimonie lui fit rejeter l'hostie. [60]

Les moines alors l'accusèrent devant l'évêque de Lausanne d'un sacrilège horrible. Les Bernois indignés accusèrent eux-mêmes les moines, quatre d'entre eux furent brûlés à Berne le 31 mai 1509 à la porte de Marsilly.

C'est ainsi que finit cette abominable histoire qui détermina enfin les Bernois à choisir une religion (mauvaise à la vérité à nos yeux catholiques,) mais dans laquelle ils seraient délivrés des cordeliers et des jacobins.

La foule de semblables sacrilèges est incroyable. C'est à quoi l'esprit de parti conduit.

Les jésuites ont soutenu pendant cent ans que les jansénistes étaient des blasphémateurs, et l'ont prouvé par mille lettres de cachet. Les jansénistes ont répondu par plus de quatre mille volumes, que c'était les jésuites qui blasphémaient. L'écrivain des gazettes ecclésiastiques prétend que toutes les honnêtes gens blasphèment contre lui; et il blasphème du haut de son grenier contre tous les honnêtes gens du royaume. Le libraire du gazetier blasphème contre lui et se plaint de mourir de faim. Il vaudrait mieux être poli et honnête.

Une chose aussi remarquable que consolante, c'est que jamais en aucun pays de la terre chez les idolâtres les plus fous, aucun homme n'a été regardé comme un blasphémateur pour avoir reconnu un Dieu suprême, éternel et tout-puissant. Ce n'est pas sans doute pour avoir reconnu cette vérité qu'on fit boire la ciguë à Socrate, puisque le dogme d'un Dieu suprême était annoncé dans tous les mystères de la Grèce. Ce fut une faction qui perdit Socrate. On l'accusa au hasard de ne pas reconnaître les dieux secondaires; ce fut sur cet article qu'on le traita de blasphémateur.

On accusa de blasphème les premiers chrétiens par la même raison; mais les partisans de l'ancienne religion de l'empire, les joviens, qui reprochaient le blasphème aux premiers chrétiens, furent enfin condamnés eux-mêmes comme blasphémateurs sous Théodose II. Driden a dit:

This side to day and the other to morrow burn's

And they are all god's al mithy in their turn's .

Tel est chaque parti, dans sa rage obstiné,

Aujourd'hui condamnant et demain condamné.

BLED OU BLÉ. [p. 26] ↩

SECTION PREMIÈRE

Origine du mot, & de la chose

Il faut être pyrrhonien outré pour douter que pain vienne de panis . Mais pour faire du pain il faut du blé. Les Gaulois avaient du blé du temps de César; où avaient-ils pris ce mot de blé ? On prétend que c'est de bladum , mot employé dans la latinité barbare du moyen âge, par le chancelier Desvignes, de Vineis , à qui l'empereur Frédéric II fit, dit-on, crever les yeux.

Mais les mots latins de ces siècles barbares n'étaient que d'anciens mots celtes ou tudesques latinisés. Bladum venait donc de notre blead ; et non pas notre blead de bladum . Les Italiens disaient biada ; et les pays, où l'ancienne langue romance s'est conservée, disent encore blia .

Cette science n'est pas infiniment utile: mais on serait curieux de savoir où les Gaulois et les Teutons avaient trouvé du blé pour le semer? On vous répond que les Tyriens en avaient apporté en Espagne, les Espagnols en Gaule, et les Gaulois en Germanie. Et où les Tyriens avaient-ils pris ce blé? Chez les Grecs probablement, dont ils l'avaient reçu en échange de leur alphabet.

Qui avait fait ce présent aux Grecs? C'était autrefois Cérès sans doute; et quand on a remonté à Cérès, on ne peut guère aller plus haut. Il faut que Cérès soit descendue exprès du ciel pour nous donner du froment, du seigle, de l'orge, etc.

Mais comme le crédit de Cérès qui donna le blé aux Grecs, et celui d'Ishet ou Isis qui en gratifia l'Egypte, est fort déchu aujourd'hui, nous restons dans l'incertitude sur l'origine du blé.

Sanchoniaton assure que Dagon ou Dagan, l'un des petits-fils de Thaut, avait en Phénicie l'intendance du blé. Or son Thaut est à peu près du temps de notre Jared. Il résulte de là que le blé est fort ancien, et qu'il est de la même antiquité que l'herbe. Peut-être que ce Dagon fut le premier qui fit du pain, mais cela n'est pas démontré.

Chose étrange! nous savons positivement que nous avons l'obligation du vin à Noé, et nous ne savons pas à qui nous devons le pain. Et, chose encore plus étrange, nous sommes si ingrats envers Noé, que nous avons plus de deux mille chansons en l'honneur de Bacchus, et qu'à peine en chantons-nous une seule en l'honneur de Noé, notre bienfaiteur.

Un juif m'a assuré que le blé venait de lui-même en Mésopotamie, comme les pommes, les poires sauvages, les châtaignes, les nèfles dans l'Occident. Je le veux croire jusqu'à ce que je sois sûr du contraire; car enfin il faut bien que le blé croisse quelque part. Il est devenu la nourriture ordinaire et indispensable dans les plus beaux climats et dans tout le Nord.

De grands philosophes dont nous estimons les talents, et dont nous ne suivons point les systèmes, ont prétendu, dans l' Histoire naturelle du chien (pag.195) que les hommes ont fait le blé; que nos pères à force de semer de l'ivraie et du gramen, les ont changés en froment. Comme ces philosophes ne sont pas de notre avis sur les coquilles, ils nous permettront de n'être pas du leur sur le blé. Nous ne pensons pas qu'avec du jasmin on ait jamais fait venir des tulipes. Nous trouvons que le germe du blé est tout différent de celui de l'ivraie, et nous ne croyons à aucune transmutation. Quand on nous en montrera nous nous rétracterons.

Nous avons vu à l'article Arbre-à-pain , qu'on on ne mange point de pain dans les trois quarts de la terre. On prétend que les Ethiopiens se moquaient des Egyptiens qui vivaient de pain. Mais enfin, puisque c'est notre nourriture principale, le blé est devenu un des plus grands objets du commerce et de la politique. On a tant écrit sur cette matière, que si un laboureur semait autant de Blé pesant que nous avons de volumes sur cette denrée, il pourrait espérer la plus ample récolte, et devenir plus riche que ceux qui dans leurs salons vernis et dorés ignorent l'excès de sa peine et de sa misère.

SECTION SECONDE.

Richesse du blé.

Dès qu'on commence à balbutier en économie politique, on fait comme font dans notre rue tous les voisins et les voisines qui demandent: Combien a-t-il de rentes, comment vit-il, combien sa fille aura-t-elle en mariage, etc.? On demande en Europe: L'Allemagne a-t-elle plus de blés que la France? L'Angleterre recueille-t-elle (et non pas récolte-t-elle) de plus belles moissons que l'Espagne? Le blé de Pologne produit-il autant de farine que celui de Sicile? La grande question est de savoir si un pays purement agricole est plus riche qu'un pays purement commerçant?

La supériorité du pays de blé est démontrée par le livre aussi petit que plein de M. Melon, le premier homme qui ait raisonné en France, par la voie de l'imprimerie, immédiatement après la déraison universelle du système de Lass. Melon a pu tomber dans quelques erreurs relevées par d'autres écrivains instruits, dont les erreurs ont été relevées à leur tour. En attendant qu'on relève les miennes, voici le fait.

L'Egypte devint la meilleure terre à froment de l'univers, lorsqu'après plusieurs siècles qu'il est difficile de compter au juste, les habitants eurent trouvé le secret de faire servir à la fécondité du sol un fleuve destructeur, qui avait toujours inondé le pays, et qui n'était utile qu'aux rats d'Egypte, aux insectes, aux reptiles et aux crocodiles. Son eau même mêlée d'une bourbe noire ne pouvait désaltérer ni laver les habitants. Il fallut des travaux immenses, et un temps prodigieux pour dompter le fleuve, le partager en canaux, fonder des villes dans un terrain autrefois mouvant, et changer les cavernes des rochers en vastes bâtiments.

Tout cela est plus étonnant que des pyramides; tout cela fait, voilà un peuple sûr de sa nourriture avec le meilleur blé du monde, sans même avoir presque besoin de labourer. La voilà qui élève et qui engraisse de la volaille supérieure à celle de Caux. Il est vêtu du plus beau lin dans le climat le plus tempéré. Il n'a donc aucun besoin réel des autres peuples.

Les Arabes ses voisins au contraire ne recueillent pas un setier de blé depuis le désert qui entoure le lac de Sodome et qui va jusqu'à Jérusalem, jusqu'au voisinage de l'Euphrate, à l'Yemen, et à la terre de Gad; ce qui compose un pays quatre fois plus étendu que l'Egypte. Ils disent: Nous avons des voisins qui ont tout le nécessaire; allons dans l'Inde leur chercher du superflu; portons-leur du sucre, des aromates, des épiceries, des curiosités; soyons les pourvoyeurs de leurs fantaisies, et ils nous donneront de la farine. Ils en disent autant des Babyloniens; ils s'établissent courtiers de ces deux nations opulentes, qui regorgent de blé; et en étant toujours leurs serviteurs, ils restent toujours pauvres. Memphis et Babilone jouissent; les Arabes les servent; la terre à blé demeure toujours la seule riche; le superflu de son froment attire les métaux, les parfums, les ouvrages d'industrie. Le possesseur du blé impose donc toujours la loi à celui qui a besoin de pain. Et Midas aurait donné tout son or à un laboureur de Picardie.

La Hollande paraît de nos jours une exception, et n'en est point une. Les vicissitudes de ce monde ont tellement tout bouleversé, que les habitants d'un marais persécutés par l'océan qui les menaçait de les noyer, et par l'Inquisition qui apportait des fagots pour les brûler, allèrent au bout du monde s'emparer des îles qui produisent des épiceries devenues aussi nécessaires aux riches que le pain l'est aux pauvres. Les Arabes vendaient de la myrrhe, du baume, et des perles à Memphis et à Babilone: les Hollandais vendent de tout à l'Europe et à l'Asie, et mettent le prix à tout.

Ils n'ont point de blé, dites-vous; ils en ont plus que l'Angleterre et la France. Qui est réellement possesseur du blé? C'est le marchand qui l'achète du laboureur. Ce n'était pas le simple agriculteur de Caldée ou d'Egypte qui profitait beaucoup de son froment. C'était le marchand chaldéen ou l'Egyptien adroit qui en faisait des amas, et les vendait aux Arabes; il en retirait des aromates, des perles, des rubis, qu'il vendait chèrement aux riches. Tel est le Hollandais; il achète partout et revend partout; il n'y a point pour lui de mauvaise récolte; il est toujours prêt à secourir pour de l'argent ceux qui manquent de farine.

Que trois ou quatre négociants entendus, libres, sobres, à l'abri de toute vexation, exempts de toute crainte, s'établissent dans un port; que leurs vaisseaux soient bons, que leur équipage sache vivre de gros fromage et de petite bière, qu'ils fassent acheter à bas prix du froment à Dantzick et à Tunis, qu'ils sachent le conserver, qu'ils sachent attendre; et ils feront précisément ce que font les Hollandais.

SECTION TROISIÉME.

Histoire du blé en France.

Dans les anciens gouvernements ou anciennes anarchies barbares, il y eut je ne sais quel seigneur ou roi de Soissons qui mit tant d'impôts sur les laboureurs, les batteurs en grange, les meuniers, que tout le monde s'enfuit, et le laissa sans pain régner tout seul à son aise. [61]

Comment fit-on pour avoir du blé, lorsque les Normands, qui n'en avaient pas chez eux, vinrent ravager la France et l'Angleterre, lorsque les guerres féodales achevèrent de tout detruire; lorsque ces brigandages féodaux se mêlèrent aux irruptions des Anglais, quand Edouard III détruisit les moissons de Philippe de Valois, et Henri V celles de Charles VI; quand les armées de Charles-Quint et celles de Henri VIII mangeaient la Picardie; enfin tandis que les bons catholiques et les bons réformés coupaient le blé en herbe, et égorgeaient pères, mères et enfants, pour savoir si on devait se servir de pain fermenté ou de pain azyme les dimanches?

Comment on faisait? Le peuple ne mangeait pas la moitié de son besoin; on se nourrissait très mal; on périssait de misère; la population était très médiocre; des cités étaient désertes.

Cependant vous voyez encore de prétendus historiens qui vous répètent que la France possédait vingt-neuf millions d'habitants du temps de la St-Barthélemi.

C'est apparemment sur ce calcul que l'abbé de Caveirac a fait l'apologie de la St-Barthélemi il a prétendu que le massacre de soixante et dix mille hommes, plus ou moins, était une bagatelle dans un royaume alors florissant, peuplé de vingt-neuf millions d'hommes, qui nageaient dans l'abondance.

Cependant la vérité est que la France avait peu d'hommes et peu de blé; et qu'elle était excessivement misérable, ainsi que l'Allemagne.

Dans le court espace du règne enfin tranquille de Henri IV, pendant l'administration économe du duc de Sulli, les Français en 1597 eurent une abondante récolte; ce qu'ils n'avaient pas vu depuis qu'ils étaient nés. Aussitôt ils vendirent tout leur blé aux étrangers, qui n'avaient pas fait de si heureuses moissons, ne doutant pas que l'année 1598 ne fût encore meilleure que la précédente. Elle fut très mauvaise; le peuple alors fut dans le cas de Mlle Bernard qui avait vendu ses chemises et ses draps pour acheter un collier; elle fut obligée de vendre son collier à perte pour avoir des draps et des chemises. Le peuple pâtit davantage. On racheta chèrement le même blé qu'on avait vendu à un prix médiocre.

Pour prévenir une telle imprudence et un tel malheur, le ministère défendit l'exportation; et cette loi ne fut point révoquée. Mais sous Henri IV, sous Louis XIII et sous Louis XIV, non seulement la loi fut souvent éludée, mais quand le gouvernement était informé que les greniers étaient bien fournis, il expédiait des permissions particulières sur le compte qu'on lui rendait de l'état des provinces. Ces permissions firent souvent murmurer le peuple; les marchands de blé furent en horreur comme des monopoleurs, qui voulaient affamer une province. Quand il arrivait une disette, elle était toujours suivie de quelque sédition. On accusait le ministère plutôt que la sécheresse ou la pluie.

Cependant année commune, la France avait de quoi se nourrir, et quelquefois de quoi vendre. On se plaignit toujours; (et il faut se plaindre pour qu'on vous suce un peu moins) mais la France depuis 1661 jusqu'au commencement du dix-huitième siècle fut au plus haut point de grandeur. Ce n'était pas la vente de son blé qui la rendait si puissante; c'était son excellent vin de Bourgogne, de Champagne et de Bordeaux, le débit de ses eaux-de-vie dans tout le Nord, de son huile, de ses fruits, de son sel, de ses toiles, de ses draps, des magnifiques étoffes de Lyon et même de Tours, de ses rubans, de ses modes de toute espèce, enfin des progrès de l'industrie. Le pays est si bon, le peuple si laborieux, que la révocation de l'édit de Nantes ne put faire périr l'Etat. Il n'y a peut-être pas une preuve plus convaincante de sa force.

Le blé resta toujours à vil prix: la main-d'oeuvre par conséquent ne fut pas chère; le commerce prospéra; et on cria toujours contre la dureté du temps.

La nation ne mourut pas de la disette horrible de 1709; elle fut très malade; mais elle réchappa. Nous ne parlons ici que du blé qui manqua absolument; il fallut que les Français en achetassent de leurs ennemis mêmes; les Hollandais en fournirent seuls autant que les Turcs.

Quelques désastres que la France ait éprouvés; quelques succès qu'elle ait eus; que les vignes aient gelé, ou qu'elles aient produit autant de grappes que dans la Jérusalem céleste, le prix du blé a toujours été assez uniforme; et, année commune, un setier de blé a toujours payé quatre paires de souliers depuis Charlemagne.

Vers l'an 1750 la nation rassasiée de vers, de tragédies, de comédies, d'opéras, de romans, d'histoires romanesques, de réflexions morales plus romanesques encore, et de disputes théologiques sur la grâce et les convulsions, se mit enfin à raisonner sur les blés.

On oublia même les vignes pour ne parler que de froment et de seigle. On écrivit des choses utiles sur l'agriculture: tout le monde les lut, excepté les laboureurs. On supposa, au sortir de l'Opéra Comique, que la France avait prodigieusement de blé à vendre. Enfin le cri de la nation obtint du gouvernement, en 1764, la liberté de l'exportation.

Aussitôt on exporta. Il arriva précisément ce qu'on avait éprouvé du temps de Henri IV; on vendit un peu trop; une année stérile survint; il fallut pour la seconde fois que Mlle Bernard revendît son collier pour ravoir ses draps et ses chemises. Alors quelques plaignants passèrent d'une extrémité à l'autre. Ils éclatèrent contre l'exportation qu'ils avaient demandée: ce qui fait voir combien il est difficile de contenter tout le monde et son père.

Des gens de beaucoup d'esprit, et d'une bonne volonté sans intérêt, avaient écrit avec autant de sagacité que de courage en faveur de la liberté illimitée du commerce des grains. Des gens qui avaient autant d'esprit et des vues aussi pures, écrivirent dans l'idée de limiter cette liberté; et M. l'abbé Gagliani Napolitain, réjouit la nation française sur l'exportation des blés; il trouva le secret de faire, même en français, des dialogues aussi amusants que nos meilleurs romans, et aussi instructifs que nos meilleurs livres sérieux. Si cet ouvrage ne fit pas diminuer le prix du pain, il donna beaucoup de plaisir à la nation, ce qui vaut beaucoup mieux pour elle. Les partisans de l'exportation illimitée lui répondirent vertement. Le résultat fut que les lecteurs ne surent plus où ils en étaient: la plupart se mirent à lire des romans en attendant trois ou quatre années abondantes de suite qui les mettraient en état de juger. Les dames ne surent pas distinguer davantage le froment du seigle. Les habitués de paroisse continuèrent de croire que le grain doit mourir et pourrir en terre pour germer.

SECTIONN QUATRIÉME.

Des blés d'Angleterre.

Les Anglais, jusqu'au dix-septième siècle, furent des peuples chasseurs et pasteurs, plutôt qu'agriculteurs. La moitié de la nation courait le renard en selle rase avec un bridon: l'autre moitié nourrissait des moutons et préparait les laines. Les sièges des pairs ne sont encore que de gros sacs de laine, pour les faire souvenir qu'ils doivent protéger la principale denrée du royaume. Ils commencèrent à s'apercevoir au temps de la restauration qu'ils avaient aussi d'excellentes terres à froment. Ils n'avaient guère jusqu'alors labouré que pour leurs besoins. Les trois quarts de l'Irlande se nourrissaient de pommes de terre appelées alors potâtôs , et par les Français topinambous , et ensuite pommes de terre . La moitié de l'Ecosse ne connaissait point le blé. Il courait une espèce de proverbe en vers anglais assez plaisants, dont voici le sens.

Si l'époux d'Eve la féconde

Au pays d'Ecosse était né,

A demeurer chez lui Dieu l'aurait condamné,

Et non pas à courir le monde.

L'Angleterre fut le seul des trois royaumes qui défricha quelques champs, mais en petite quantité. Il est vrai que ces insulaires mangent le plus de viande, le plus de légumes et le moins de pain qu'ils peuvent. Le manoeuvre auvergnat et limousin dévore quatre livres de pain qu'il trempe dans l'eau, tandis que le manoeuvre anglais en mange à peine une avec du fromage; et boit d'une bière aussi nourrissante que dégoûtante, qui l'engraisse.

On peut encore, sans raillerie, ajouter à ces raisons l'énorme quantité de farine dont les Français ont chargé longtemps leur tête. Ils portaient des perruques volumineuses hautes d'un demi-pied sur le front, et qui descendaient jusqu'aux hanches. Seize onces d'amidon saupoudraient seize onces de cheveux étrangers, qui cachaient dans leur épaisseur le buste d'un petit homme; de sorte que dans une farce, où un maître à chanter du bel air, nommé M. Des Soupirs, secouait sa perruque sur le théâtre, on était inondé pendant un quart d'heure d'un nuage de poudre. Cette mode s'introduisit en Angleterre, mais les Anglais épargnèrent l'amidon.

Pour venir à l'essentiel, il faut savoir qu'en 1689, la première année du règne de Guillaume et de Marie, un acte du parlement accorda une gratification à quiconque exporterait du blé, et même de mauvaises eaux-de-vie de grain sur les vaisseaux de la nation.

Voici comme cet acte, favorable à la navigation et à la culture, fut conçu.

Quand une mesure nommée quarter , égale à vingt-quatre boisseaux de Paris, n'excédait pas en Angleterre la valeur de deux livres sterling huit shelings au marché, le gouvernement payait à l'exportateur de ce quarter cinq shelings = 6 l de France. à l'exportateur du seigle quand il ne valait qu'une livre sterling et douze shelings, on donnait de récompense trois shelings et six sous = 3 l 12 s. de France.

Le reste dans une proportion assez exacte.

Quand le prix des grains haussait, la gratification n'avait plus lieu; quand ils étaient plus chers, l'exportation n'était plus permise. Ce règlement a éprouvé quelques variations; mais enfin le résultat a été un profit immense. On a vu par un extrait de l'exportation des grains présenté à la Chambre des Communes en 1751, que l'Angleterre en avait vendu aux autres nations en cinq années pour 7, 405, 786 liv. sterling, qui font cent soixante et dix millions trois cent trente-trois mille soixante et dix-huit livres de France. Et sur cette somme que l'Angleterre tira de l'Europe en cinq années, la France en paya environ dix millions et demi.

L'Angleterre devait sa fortune à sa culture qu'elle avait trop longtemps négligée; mais aussi elle la devait à son terrain. Plus sa terre a valu, plus elle s'est encore améliorée. On a eu plus de chevaux, de boeufs et d'engrais. Enfin on prétend qu'une récolte abondante peut nourrir l'Angleterre cinq ans, et qu'une même récolte peut à peine nourrir la France deux années.

Mais aussi la France a presque le double d'habitants; et en ce cas l'Angleterre n'est que d'un cinquième plus riche en blés, pour nourrir la moitié moins d'hommes: ce qui est bien compensé par les autres denrées, et par les manufactures de la France.

SECTION CINQUIÉME.

Mémoire court sur les autres pays.

L'Allemagne est comme la France; elle a des provinces fertiles en blé, et d'autres stériles; les pays voisins du Rhin et du Danube, la Bohême, sont les mieux partagés. Il n'y a guère de grand commerce de grains que dans l'intérieur.

La Turquie ne manque jamais de blé, et en vend peu. L'Espagne en manque quelquefois, et n'en vend jamais. Les côtes d'Afrique en ont, et en vendent. La Pologne en est toujours bien fournie et n'en est pas plus riche.

Les provinces méridionales de la Russie en regorgent; on le transporte à celles du Nord avec beaucoup de peine; on en peut faire un grand commerce par Riga.